|

****************************************

Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録

新宿区のあゆみ(下)

五章 明治時代の諸様相

top

1 新しい行政区画

明治元年(一八六八)九月二日、東京府庁が設置され新市政の開始となった。

新政府は東京を近代都市機構に脱皮させるため、様々な政策を実施した。

当面の課題として幕藩(ばくはん)体制を支えていた土地制度を解体しなければならない。

武家地は没収され、家屋は朱引外のみ所有者に戻され、別に石高に応じて屋敷地が与えられた。

寺社領は境内以外の土地はすべて上地(じょうち)させた。

武家地、寺社地の多かった新宿区域内が全くさびれてしまったのは当然である。

明治四年七月の廃藩置県(はいはんちけん)で、それまでの東京府、品川県、小菅(こすげ)県が廃止され、これらの一府二県の管轄地をあわせて新しく東京府が置かれた。 |

明治中期の四谷見付(東京名所図会より)

|

東京を江戸の範囲としていた考え方が、その周辺の村々を東京と考えるようになった。

同四年一一月、府内を六大区・九七小区とした。新宿区域内は三大区一〜五小区に属した。

東京の行政区画は目まぐるしく変化するが、明治一一年七月に制定された『郡区町村編成法』によって、初めて行政区画が明確化されてきた。

この法律では、府県の下に郡区町村を置き、郡ごとに郡長、区ごとに区長、町村ごとに、あるいは数町ごとに戸長を置き、また、郡、町、村名はすべて旧来の名を採用するなど、郡町村を旧に復し、施政の便をはかろうとするものであった。

同年一一月二日、府下は一五区・六郡に分割された。

十五区とは麹町、神田、日本橋、京橋、芝、麻布、赤坂、四谷、牛込、小石川、本郷、下谷(したや)、浅草、本所、深川の各区で、六郡とは荏原(えばら)、東多摩、南多摩、南豊島、南足立、南葛飾の各郡である。

新宿区域内は、四谷・牛込の二区と南豊島郡である。

南豊島郡に属するのは、内藤新宿一・二・三丁目、内藤新宿北町、内藤新宿番衆町、内藤新宿北裏町、内藤新宿添地(そえち)町、内藤新宿南町、泉大久保町、東大久保村、西大久保村、大久保百人町、下戸塚村、早稲田村、中里村、牛込村、源兵衛村、諏訪村、戸塚村、上落合村、下落合村、葛ヶ谷(かずがや)村、柏木村、角筈村である。

役所の所在地は、

四谷区 四谷伝馬町一丁目二三番地

牛込区 神楽町三丁目六番地

南豊島郡 内藤新宿二丁目二九七番地

大日本帝国憲法が発布された明治二二年の四月に市制町村制が実施され、東京市が成立した。

しかし、東京、京都、大阪の三市は特例が設けられ、市政は府が行ない、これまでの区役所は東京市の区役所として府知事のもとで区政を行なうことになった。

自治権のない市制下で市長不在の東京市が発足したのである。

このため市制特例撤廃運動が起き、その結果、三一年九月に廃され、東京市は東京府のもとを離れた自治体となり、区も自治東京市の一区となった。

市制町村制の施行に先立ち、独立自治にたえうる資力のない町村の合併が行なわれたが、二九年に南豊島郡、東多摩郡が廃され、豊多摩郡が成立した。

2 転用される武家地 top

明治初年における新宿区域内で特徴的なことは、多くの陸軍施設が設置されたことである。

先にも少し触れた旧武家地の転用である。

明治六年に、江戸時代に尾張徳川家の下屋敷で有名だった戸山荘跡(現戸山ハイツ)に陸軍兵学寮戸山出張所が置かれ、翌七年戸山学校と改称した。

戦術科、射撃科、体操剣術科の三科で、各隊から毎年定期的に士官、下士官を召集した。構内には陸軍軍楽学校も併置されていた。

同じ尾張徳川家の上屋敷(市谷本村町、現、陸上自衛隊駐とん地)は、徳川家から明治政府に献納された。

明治八年ここに陸軍士官学校が新築されて、幹部軍人養成機関となった。

陸軍各兵科の初級士官として必要な学科を修得させた。

なお、昭和一二年神奈川県座間(ざま)に移転し、その跡は陸軍省、参謀本部となったが、戦後国際軍事裁判所となったのは皮肉であった。

明治一九年、これも旧尾張徳川家の中屋敷のあった市谷河田町に陸軍経理学校が開校している。

現在その跡地は、東京女子医大病院、韓国学園、税務大学校になっている。

軍の施設ではないが、内藤町の信州高遠城主内藤氏の屋敷跡地(新宿御苑)は、明治五年大蔵省が買収、翌六年南隣の千駄ヶ谷村の一部をも買収した。 |

尾張徳川家上屋敷跡の陸上自衛隊駐とん地

|

そして農事修学所を設置し、小麦など穀物類や、ナシ、モモ、イチゴなど果実の栽培研究、缶詰の製造、牛、馬、鶏など牧畜、養蚕の研究にあたった。

同九年、駒場野(現、東大教養部)に新校舎を建築して移転した。

それが駒場農学校で、東大農学部の前身である。同一二年、所管が内務省勧業寮より宮内省に移され、植物御苑となった。

新宿御苑と改称されたのは、明治三九年日露戦争勝利を記念する凱旋将軍歓迎会が開かれてからである。

このように、新政府は国内、国外ともに一刻もはやく近代国家としての体制を整えなければならなかった。

国家財政の規模の貧弱であった当時にとって、中央に、このような大藩邸が利用を待つ状態にあったことはまことに幸運だったといえよう。

3 近代産業の起り top

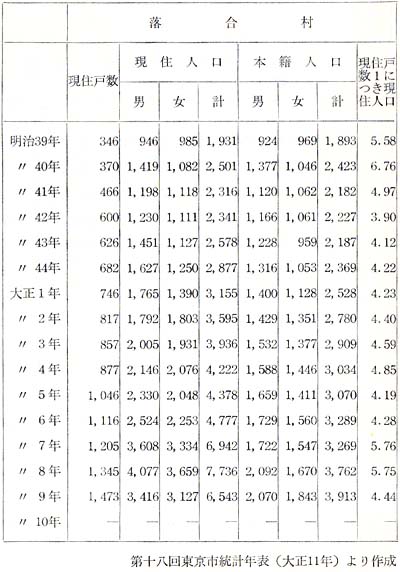

新宿区域内は山の手に位置し、東京の住宅地として発展を示しており、地理的にみても大工業地帯とはなりえない地域である。 明治一八年三月一日、山手線の前身である日本鉄道株式会社の品川線が赤羽−品川間に開通して新宿駅が開業した。

ついで二二年四月一一日、中央線の前身である甲武(こうぶ)鉄道株式会社の甲武線が、新宿−立川間に開通した。

甲武鉄道が新宿区域内に及ぼした影響は大きい。

交通の発達が原料、商品の輸送を円滑にして、新宿駅が貨物の集積地としての役割りを果たしてゆくが、これはもう少し時を待たねばならない。

新宿付近は、江戸時代からどちらかといえば消費地帯であり生産地帯ではないが、そのような区内にも各種の工揚が設立された。

明治四年頃、牛込揚場(あげば)町に民間企業として戮盟舎(りくめいしゃ)という工場を設けて石鹸の製造に着手した。 これはわが国における石鹸製造の始めといわれている。

もっとも、その生産方法は原始的な手工業的操作であり、製造に成功したのは、明治六、七年頃とされている。

九年に牛込舎と改称、二三年に安永社となった。 |

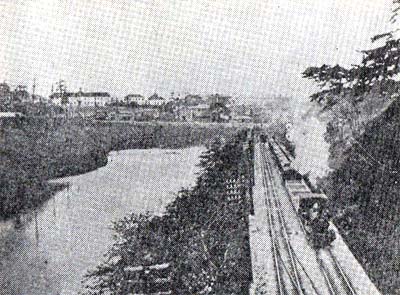

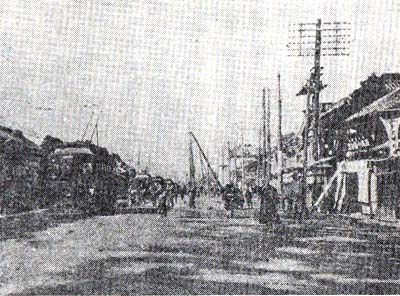

四谷外堀付近を走る甲武鉄道(明治40年頃)

|

花王石鹸長瀬新宿工揚が旭町(新宿四丁目)で生産を開始したのは明治二三年である。

二七年には神楽坂の工場で、ねり歯磨を作り始め、千駄ヶ谷に工場を建てようとしたが、新宿御苑に隣接するため煙突の建設が許可されず、二九年向島(むこうじま)へ移った。

明治九年の創業で大日本印刷株式会社の前身、秀英社が市谷加賀町に移って営業を開始したのは明治一九年である。

当時はまだ印刷物の利用はきわめて少なく、収支がつぐなわなかったが、当時ベストセラーといわれた中村敬宇(正直)訳の『西国立志編』の出版で力を得た。

一四年に初めて機械を導入、市谷加賀町に工場を建設すると共に大規模な徒弟制度をしき、職工を養成したのである。

また、現在の三菱鉛筆の前身である真崎鉛筆が内藤町で生産された。牛込が石鹸の発生の地とすれば、四谷は鉛筆発祥地といえよう。

一方、煙草の製造も行なわれていた。岩井、村井の両商会の製造所が四谷にあった。

もっとも民営の煙草製造販売は、明治三七年に日露戦争の軍費調達で官営となり、現在の西新宿の区立中央公園あたりに東京地方専売局淀橋工揚が、明治四三年創業した。

4 その頃の繁華街 top

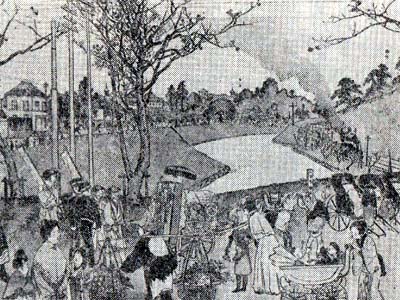

明治中期の神楽坂毘沙門天縁日(東京名所図会より) |

明治中期の四谷大木戸(現在の四谷4丁目、東京名所図会より) |

近代化をいそぐ明治政府は、ついで朝鮮をめぐって清国(現、中国)との戦争に突入する。

この明治二七、二八年の日清戦争によってもたらされた好景気でアブク銭を得て、遊興に走る人も多かった。

神楽坂の花柳界を例にとると、五、六軒しかなかった待合が、その頃になると一五、六軒に増加している。

江戸時代の元文(一七三六〜四〇)頃から寛保(かんぽう、一七四一〜四三)にかけて、すでに岡場所として存在していたが、この二〇年代において三業地としての形を整えた。

柳橋、新橋といった一流どころには及ばなかったにしても、毘沙門天の縁日に出る夜店の賑わいは山の手随一を誇っていた。

寄席も若松亭、石本亭(源氏節)、和良店(わらみせ)亭(色物)、鶴扇(かくせん)亭(講談)、岩田亭(女義太夫)とそれぞれの持ち味を生かして客を呼んでいた。

明治三〇年頃がもっとも神楽坂情緒の豊かな時期であったという。

また、現在の四谷一・二丁目の甲州街道沿いも江戸時代以来の商店が軒を並べて繁昌していた。

よそより物価の安いことも繁昌の大きな要因をなしていた。

では、その頃の新宿駅付近はどうかというと、

「駅から四谷大木戸(おおきど)までは町とはいうものの、江戸時代の面影もそのままに、商家もいまでは地方でさえ見られぬようなしょんぼりした板屋根や草葺(くさぶき)屋根の見すぼらしい家もあり、そのうえ表通りにも空地が点在していた。

一歩裏にはいれば北は大久保から早稲田辺まで藪沢(そうたく=やぶ)あり田圃あり、昼なお暗い森もあって人影もない。

南は千駄ヶ谷から青山辺まで畑・雑木林・草原の間に人家が点在するのみで、駅の西側「つのかみ山」近辺はつる草がおおいかぶさった茶園や草原がひろがっていた」(新宿区立図書館資料室紀要2 豊多摩郡の内藤新宿)といった有様であった。

5 農業の衰退 top

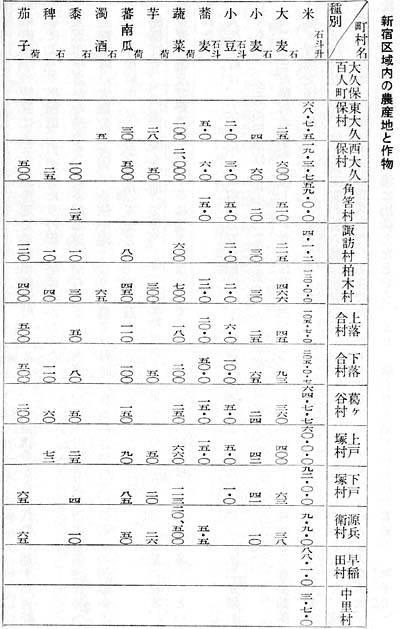

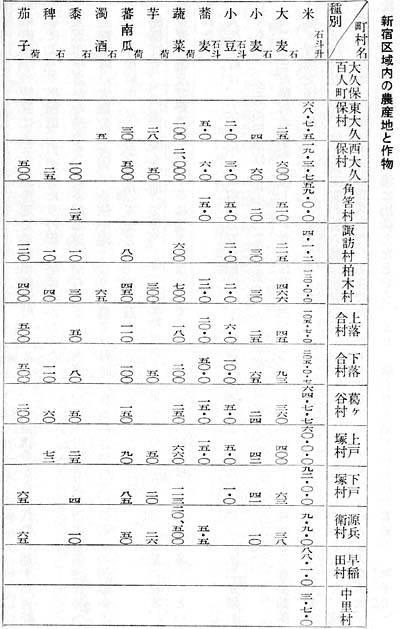

『東京府志料』(明治七年刊)から新宿区域内の農産地をとり出すと次表のようになる。

蔬菜類が半分以上占めており、米作は少ない。

柏木、大久保、落合などの諸村が畑作農業の重要部分を占めていたことがわかる。

日清戦争を経て資水主義の発達と共に、東京市もますます拡大発展をたどるに至るが、これは東京市に隣接する地域の田畑が市街地化される過程でもあった。

山の手一帯の市街地は東京の発展に伴って各種企業の興隆からサラリーマンたちの住宅地となってゆく。

そして日露戦争を境に農村の宅地化が急増する。

農地は住宅に切り替えられて貸地として地代を徴収したり、分譲されていった。

農民の転職してゆく例を戸塚村にとってみると、

「十分の三は農植木職と称して庭造り、又は種樹の培養をなす者三分、農にして植木職を兼ねる者二分、工商業及び雑業者二分」(戸塚町誌、大正三年刊)となる。

早稲田大学の設置による土地整理で早稲田鶴巻町が埋められ、大隈講堂から改代(かいしろ)町に通ずる道路工事によって早稲田、戸塚あたりの田が宅地にかわった。

大正四年当時の農地を『豊多摩郡誌』からみると、内藤新宿は「労働煮及び市内官衙(かんが)会社等への通勤者町の大部分を占め」る住宅地となり、「農業は維新以後南町添地町北町等若干の田畝ありしも、今は町中尽く邸宅を以て充され、亦た農を業とするものなし」とする。

淀橋町も、「田園は多く宅地に変じ、従って農産物は著き減退を見るに至り、僅に少量の花木、米、麦、茶及び野菜等を産するに過ぎ」ないのであり、東京市民の移住は「日に益々多し」といわれた。

大久保町は、大正三年に新宿から万世橋に通ずる市電の開通によって西向天神下の水田が埋立られ、「全町の田畑は頻年宅地に化し去リ、今や農業に従事する者少」なくなった。

ここでまだ農村の色彩を残していたのは落合村である。 |

|

しかしこれとても「純然たる農業部落は僅々西部交通不便の一隅に之を見るのみとなり、農家戸数激減して、大正三年度の調査に於ては八三戸六五一人、他に商工業の傍(かたわ)ら農作を営む者一七戸一四三人」を数えるのみとなった。

残っている畑地には多く大根が作られた。名主であったある農家では、季節になると雇人を入れ、数千本もの沢庵漬を神田市場に出荷したという。

また、落合柿と名づけられた甘柿の「禅子丸」(ぜんじまる)がよく栽培されていた。

6 内藤新宿の四谷区編入 top

江戸時代に宿場町となった内藤新宿は、江戸西部における重要な地点を占め、街道沿いには人家がつらなっていた。

明治にはいって、近代文化の輸入による鉄道の敷設で、さらに交通上の重要地点となった。

明治一八年の新宿駅開設、二二年の甲武鉄道始発駅、さらには明治三六年の新宿・半蔵門(はんぞうもん)間の市電の開設。

そして大正二年には京王線が開設され、新宿は東京中心部との連絡ばかりでなく、郊外とを結ぶ重要な地点となりつつあった。

このような地点に位置づけられた内藤新宿町に人口が増加するのは当然であろう。

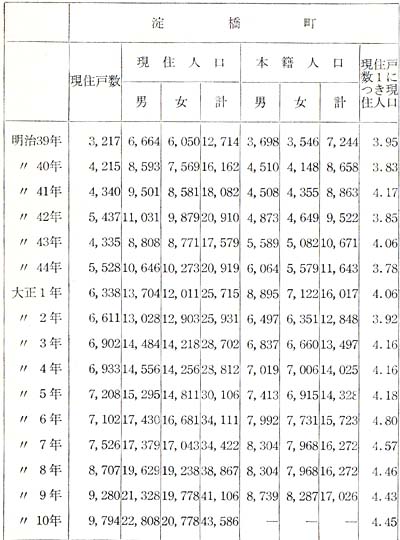

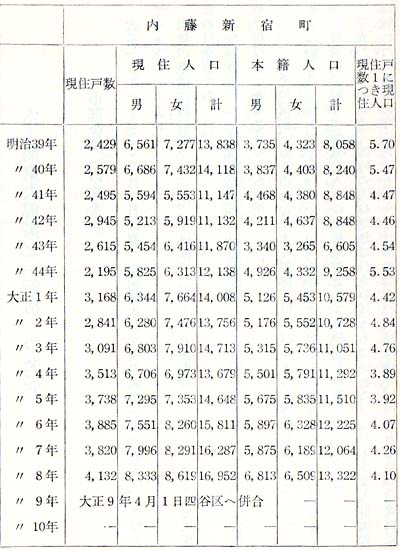

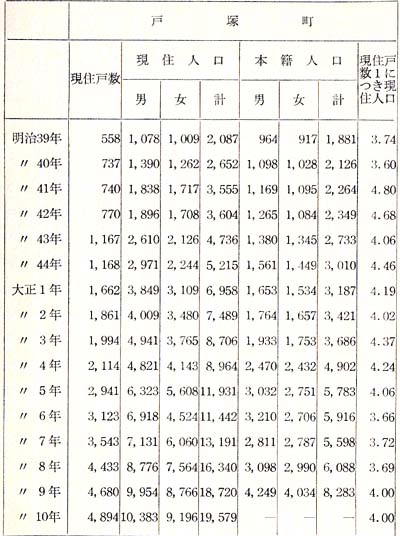

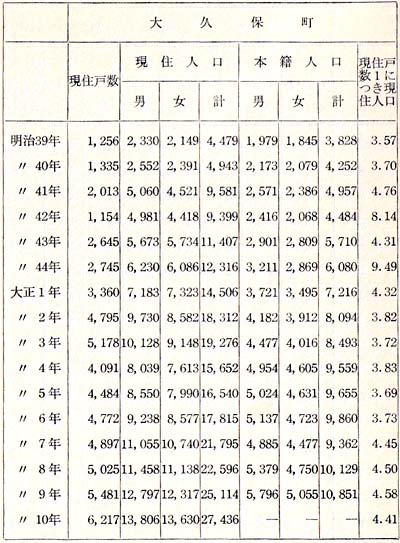

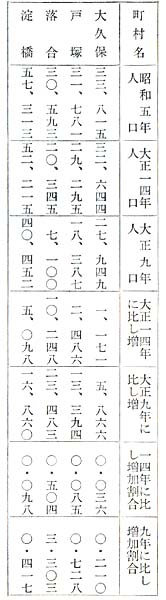

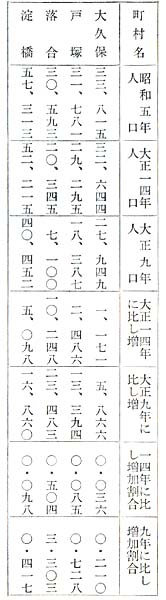

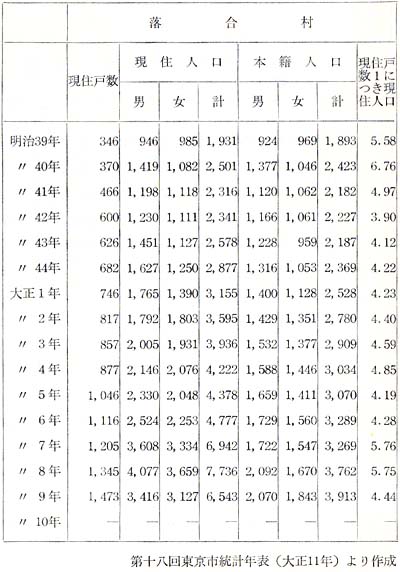

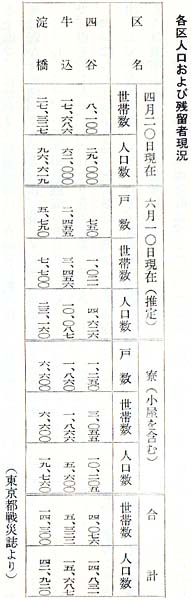

明治四三年には約一万二〇〇〇人であったものが、大正八年になると一万六〇〇〇人に増加している。

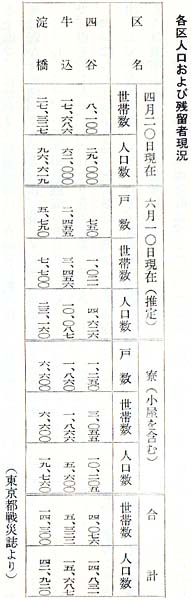

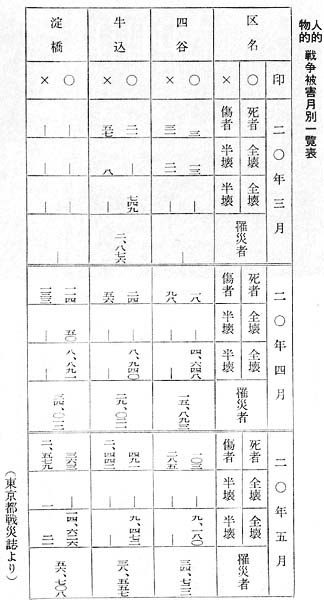

新宿区域内の近郊農村も二〜四倍の人口増加を示しているが、四谷・牛込区では右の表のように、明治期の急激な人口増加が、大正期には増加進度がゆるんでいる。

これは人口的に飽和状態に近づいていることを示していよう。

内藤新宿町の交通上の要(かなめ)と人口増加という状勢から、実質的には東京市内の町としての意味を充分に持つものと考えられるようになった。 |

|

明治40年前後の四谷1・2丁目付近 |

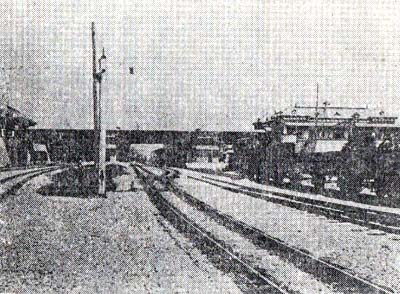

明治40年頃の新宿駅構内 |

大正六年一二月、四谷区協議会において区域拡張土地整理に関する調査を行なうという名目で内藤新宿町の四谷区編入がはかられ、内藤新宿町会議員と交渉の結果、双方とも実現に向かって盟約を結ぶことになった。

四谷区会では翌七年一二月、

| 本区会ハ府下豊多摩郡内藤新宿町ヲ東京市ニ編入シ之ヲ四谷区ニ属セシムルヲ以テ四谷区永遠ノ利益ナリナ認ム |

と議決し、豊多摩郡内藤新宿町会でも、

| 木町会ハ本町ヲ東京市ニ併合シ四谷区ニ編入スルヲ以テ本町町民永遠ノ利益ナリト認ム依テ本町会議員全員ヲ実行委員トシ極力之力貫徹ヲ期スルモノトス |

と議決した。

この運動は、大正八年三月の東京市会において可決され、ただちに府知事および内務大臣あて意見書が提出された。

その要旨は、

「甲州・青梅街道はまさに帝都の一大関門であるのみならず、旅客、貨物の集散地たる新宿停車場の所在地である。

この地域に対する施設、経営を微々たる町政にゆだねるのは東京市の公安、経済上常に遺憾(いかん)としているところである。

四谷区内は面積も狭いうえ、膨張も止らないから区費の負担に堪えがたい。

内藤新宿町もさらに弱小な自治体であり、四谷区以上に施設経営を要するものが多い。

水道、消防、術生、郵便、電信電話、ガスなどに不利不便で、市部に編入しなければ発展は望みがたい。

また、四谷区と内藤新宿町は、かっては四谷と総称され、発展の歴史を同じくし、地理的にも続いていて人情風俗その他利害に至るまで一致している。

合併によって一層の繁栄をみることは必定である」

というものであった。

大正九年四月一日、内藤新宿町は四谷区に併合されたのである。

六章 関東大震災と「新宿」の発展

top

1 市部合併への高まり

’

大正一二年(一九二三)九月一日に襲った関東大震災での新宿一帯の被害は、下町のそれと較べてゼロといってよい。

家屋の全潰は四谷区で五二戸、牛込区で二六三戸と被害はあっても、ほとんど火災をまぬがれたのは幸運であった。

この災害によって東京市は、新しい都市計画として帝都復興事業を推進し、近代都市建設のための諳設備も充実されつつあった。

しかし、その反面、東京市をとりまく郡部、町、村などの市外の地域では、こうした近代化の恩恵に浴することができないばかりか、これまで増加していた市内の飽和人口のはけ口として、また震災後に起った流動人口の定着地帯としての役割しか果たせなかった。

別表の示すとおり、四町の人口増加は目をみはるものがある。

このような人口増加により、先に触れた内藤新宿町におけるような日常生活上の利益の点で、市内と市外の行政格差が目立つようになってきた。

そしてこれは東京市との併合の気運の高まりとなって現れるのである。

ちょうどその頃、京都市では昭和六年四月を期して市近辺の町村併合を実施することになり、これを契機として、東京でも合併により不便不合理を取除き、五〇〇万市民の共同の福祉を増進すべきである、という声がいたる所でもちあがった。

昭和六年六月二三日、隣村町村併合促進同盟会が結成され、各郡別に代表者が選任された。

さらに五郡を一丸とした東京市郡併合期成同盟が組織された。

翌七年四月、東京市は各郡の人口数をもとに区の数を割り出し、府知事に対して市城拡張における区設置方の件を提出した。

これが「東京市案」というもので、これによれば新宿区内の旧淀橋区に関係ある町についての編入方針は次のとおりである。

|

|

|

| 淀橋区 |

人口 |

面積 |

密度(一万坪当り) |

淀橋町

大久保町

戸塚町 |

五万七三三一人

三万三八一五人

三万二七八一人 |

九〇万〇二四〇坪

六二万四九六五坪

五四万一一七三坪 |

六三七人

五四一人

五八七人 |

| 計 |

一二万三九二七人 |

二〇六万六三七八坪 |

五九五人 |

落合町がぬかされているが、これは「落合町は戸塚町との交渉が相当深いものがあるが、大久保、淀橋とはむしろ稀薄で、かえって野方、中野との接触がきわめて密なるものがある」との理由からであった。

淀橋町は、はじめ単独で四谷区への併合を望み、大久保町もまた別に単独で四谷区への編入を運動、戸塚町は早稲田大学のある点を考慮して牛込区へと、それぞれ利害得失をめぐって複雑であった。

落合町においても、町内の一部の有志は野方と合併しようとして猛運動をするものがあり、その決定がどの方向に進むか容易におしはかれぬ状況だった。

五月二三日までに東京府へ提出された各町村の意見書をみると、

一、大久保町 落合町をも本区に編入し、区の名称を戸山区とし、区役所の位置は新区の中央とされたし。

二、戸塚町 戸塚、落合、大久保、淀橋の四町をもって一区を編成されたし。

三、逓信局長 中野区編入の落合町は淀橋区に編入されたし。

こうした意見書は、府当局の参考とするところとなり、ことに郵便事務の便宜の点より意見をのべた逓信局長の説が重要視された。

2 淀橋区誕生 top

関東大震災ののち新宿大通りをゆく市電 |

神田川に架かる淀橋(明治30年頃) |

こうして、淀橋、大久保、戸塚、落合の四町をもって淀橋区とすることが決定した。

同時に荏原郡品川町ほか八一ヵ町村が廃され、昭和七年一〇月一日よリ二○の新区の誕生をみ、東京市へ編入されたのである。

当時の東京市公報が出発した淀橋区の各町の様相をかなり詳細に記しているので、やや長文にわたるがご紹介しよう。

新東京のプロフィール 淀橋区の巻

盛場新宿を持つ淀橋町

淀橋と言うのは中野宿と淀橋町柏木との境にある神田川に架した青梅街道上の橋で、淀橋町の名も亦これに因(よ)る。

この橋を渡れば又帰へる姿を見ないという伝説があって昔日はこの橋を姿不見(すがたみず)橋、或は面影(おもかげ)橋と称した。

三代将軍家光遊猟の際この話をきき、かやうな不祥の名は改名せよとの命により今日の如く淀橋となった……ともある本には見えている。

いづれにしても付近の人々は嫁入りの際決してこの橋を渡らなかったと土地の人の話、今はそんな迷信も打破されて、花嫁自動車も安心してコンクリートの青梅街道上を疾駆している。

*

人口五万七千余人、もうこの町としては一杯なんである。

大正の末期から人口に依る発展ぶりなんか止めた、一万坪に七百二十二人という割で、赤坂区の密度四百二十二人などよりも遙(はるか)に多い。

全町の面積七十三万余坪、この中十万坪の敷地が市の淀橋浄水場に使用されているのだから、実はもっと密度が濃くなってるわけだ。

町経済方面では、昭和六年度予算は四十七万余円、他に十七万円の水道部特別経済もある。

学校は淀橋第一より第七迄七校あり、第一第五は尋常高等小学校である。第一校の創立明治二十九年の他は全部大正年間に創立されたことなんかも新宿のものすごい発展を物語るものだ。

児童数六千一百余人、二部授業はやってない。

役場は青梅街道の右側淀橋警察署の隣にあったが、目下モダン役場を向ひ側浄水揚の一部を借用して建造中、七月には竣工するとか。

これが所謂(いわゆる)西郊の一大関門新宿の盛揚を持つ淀橋町の内容であるが、新宿の内容ではない。

新宿の内容は、ここで言うまでもなく、都心から西郊に放射的に流出する潮の如く押寄せる群衆、その関門の新宿駅、デパート、カフェ、キネマ、喫茶店、果物屋、わけのわからなく混雑する狭い道路、等々である。

これらのものが渾然(こんぜん)と溶けあって震災後山手銀座の名を神楽坂から奪って了った。

これらのものを除いたら新宿は消滅するが、淀橋町としては西北一帯の住宅地区が残るが、この町の中心となるものはやはり歓楽境新宿である。

旧三越であった二幸、武蔵野館、新歌舞伎座、三越、これらの、ビルデングが狂騒街に屹立(きつりつ)している。

カフェ街、食堂街、ゴッタ返へすこの盛揚が、あらたまって市内のものとなる。

何だか、赤ん坊の時から一緒に育ったお互同志(士)の結婚みたいで、でも、独身生活よりも一緒になると、町営水道が市内並に安くなれば台所の経済が助かるというものだ。

乗降客日に二十万以上、東京駅よりも多く日本一という省線新宿駅、ここを中心として放射する交通機関はざっと次の如くだ。

省線電車は中央線、山手線、甲府へ出発する電気の汽車もある。大久保駅、東中野駅は町中ではないが北部地方にとって便利である。

小田原急行電車は、省線と平行するホームにあってひんぱんに人を運ぶ。

この盛揚から二本の足の様に出ている南方の甲州街道には京王電車、北方の青梅街道には西武電車が走り駅前から市電が築地、錦糸堀迄直通しており、更に円太郎(乗合馬車)、青バス円タクがすき間もない程に蝟集(いしゅう)してくる。

*

角筈にある多聞(たもん)院、長楽寺、常円寺、柏木にある菅原道真を祀った成子(なるこ)神社、鎧(よろい)神社、円照寺にある右衛門桜の話等種々あるが、最も有名なものとして淀橋浄水場の西に当る十二社がある。

熊野権現境内を指して言うもので、昔から江戸郊外名所の一で、老樹森々たる間に池あり、丘陵があって、頗(すこぶ)る幽邃(ゆうすい)な境地。

昔、紀伊熊野の十二所権現をこの地に勧請したので十二社と称し、十二双、十二叢、十二層、十二所などと記してある。 |

熊野神社の十二社碑

|

昔はつつじの名所、今は軍国色の大久保

“七重八重花は咲けども山吹の みのひとつだになきぞ悲しき”

その昔、まだ武骨者だった太田道灌、狩野に出でて急雨に会い、雨具を借らんとした美女紅皿(べにざら)から、山吹の花を出されて可愛さうにも困惑したという場所は、お隣の戸塚町に山吹の里として残っているとか言うが、紅皿の塚は大久保町東大久保西向天神の境内にある。

でもやっぱり、山吹の話は戸塚町にゆづるとして、大久保はつつじの里だ。

今の百人町美しい女学生などが出てくる住宅の庭々が元の躑躅(つつじ)の名所だった。

江戸時代百人組の諸士が勤番の傍ら培養したのが始りだそうで、江戸名所図絵(会)にも

「大久保の映山紅(つつじ)は弥生の末を盛りとす、

長丈余のもの数株、其紅艶を愛する輩(やから)ここに群遊す、

花形微小と雖も叢(むらが)り開きて枝茎を蔽ふ、

更に満庭紅を濯(そそ)ぐが如く、夕陽に映じて錦紡の株をなす、この辺壮観なるべし」

とある。

明治十六年頃大いに増殖改善したが明治三十六年頃甲武鉄道敷地のため支障となり、この躑躅を日比谷公園に五百円程で売った。

以来大久保町は住宅地として発達したが、住宅街の地主さんに元の花屋さんが多いと言う。

今の大久保風景はは高層ビルデングがなく、樹林の間に隈(くま)なく建つ二階建位の瓦の屋根つづき、ここは平面住宅街だ。

現在大久保町にある顕著なる建物は、陸軍射撃場、陸軍科学研究所、陸軍技術本部、高千穂学園、海城中学、市立大久保病院、市電大久保病院等、一昨年あたり新聞を賑はした希望社の新館旧館もここにある。

東大久保や西大久保の南部は賑やかな商店街となって、市外とは気の毒だが、省線新大久保か、大久保に下りて北にはいると、すぐそこは戸山ヶ原だ。

陸軍射撃揚は線路の向う側にかまぼこの並んだ様にうねっている。

この建物の中で実砲射撃をやっている。

山手電車はこの町の四分の一の広さもあるという陸軍用地の中を走っている。

何と言ってもほっとする郊外風景だ。

四季の散策地として原にきて白雲を眺め、檪(くぬぎ)林をさ迷ふ人も多い。

朝、昼、夕、春もあり秋もある……

叉銃をした三八式五連発がキラリと光る。三、四十名の兵士たちが中尉殿の講義を熱心にきいている。

背後にはまた自転車を置いて小僧や、その辺の人達が兵士よりも熱心にぬすみ聞きしている。いつも変らぬ風景だ。

*

ここも亦人口飽和だ。昭和元年から殆ど増加せず、現在三万三千余人。

射撃場を控へて毎日銃声をきくだけあってここは代々木以上の軍人町である。陸海軍の将官が三十名近く住むというからすごいもんだ。

それに佐官以下の将校も百余名。陸軍関係の学校や役所が近いだけ、朝の大久保通りはまた賑やかだ。

バイオリンをもった軍楽隊の兵隊さん、カバンを下げた将校達、右と左の歩道から互に挙手のやりとりだ。

幹線道路も最近完成して至極便利となり、円タクの流しも続々と詰めかけてくる。

小学校は百人町、東大久保、西大久保に各一校づつ、児童数は三千二百余名、二部教授の実施はなく、昭和六年度予算は二十一万六千余円であった。

|

都の西北戸塚町全町民ワセダファン

東西二十三町、南北八町、マッチ箱より細長く、小学校の子供でもすぐ面積が解る様々こぢんまりとした町で、東部と西部と又はっきりした区別もつく。

東部は早稲田大学を中心として発展した一大商店街、いままでだって豊多摩郡戸塚町というよりも東京市戸塚町といった方が市民の頭にビンと来た程だ。

市電は戸塚球場の下まで来てるし円太郎は更に改正道路を走って高田馬場駅と連絡しているから交通は便利。

街並も少し変ったが旧東京そのままであるし、何と言っても都の西北ワセダの森である。

森や田圃があったのは昔のことで今は家屋、家屋、家屋、街は学生の歩道だ。

西部は戸山ヶ原を持つ静かな住宅地区。

しかし今は早稲田鶴巻町辺から戸塚町の中央を東西に貫く道路が出きて、下戸塚も上戸塚もこの沿道は、立派な商店街となり終せた。 |

創立当時の早稲田大学 |

淀橋町が歓楽境、大久保町が住宅地なら、戸塚町は学生の街と言へるだらう。

最近の調査によると学生相手の下宿屋が二百軒、素人下宿が四五百軒もあらうかという話だ。

学生街というよりも本郷区と同じく下宿町と言った方が適切である。

書籍店、カッフエ、ティールーム、撞球(どうきゅう)場等学生相手商オンパレードである。

そして全町挙ってワセダファンなのである。春秋にはきまって町全体が早慶戦に熱中し負けても勝っても「都の西北」の校歌がうづまき、谷を距てた目白の女子大迄もひびかせたものだが、何んとこの春は、早大リーグ脱退問題で情けない位淋しかった。

切に切に、戸塚町のためにも早慶戦がこの秋から復活されることを祈っておく。

太田道灌に山吹の花を手折って雨具の代りに差出した紅皿の話のある山吹里は高田馬場付近であるという。

ものの本に「山吹の里、高田馬場より北の方の民家の辺をしか唱ふ」云々とある。

高田馬場と言ってすぐ思ひ出されるのはのんべい安さん事赤穂浪士四十七人の一人、堀部安兵衛のことだ。

水代りに一杯酒をひっかけてから叔父の仇を討ったという勇しい話は人の知るところ。

この馬場には松並木があったものだが、維新の頃は「桜のばば学校となり、高田馬揚はたけと成る」と唱へられ、今は人家櫛比(しっぴ)し旧跡を留むるものは殆んどない。

戸塚町の人口は、早稲田大学の存在することによって非常に増加を来したが、これは最近の話ではない。

大正九年には一万八千余人、昭和五年には三万二十余人となって十ヶ年間に七割余の増加を見ている。

これは他の郊外町村人口増加と同じ理由だが、現在はすでに飽和状態にあるから、今後の増加は予想されておらない。

小学校は三、児童数三千人余、昭和六年度予算は二十六万一千余円。

水道事業は本市より上水分譲の契約をなし、昭和六年より給水を開始した。

また社会事業としては大正九年に下級給料者のため町営住宅を経営し、現在戸数九十八、一ヶ月使用料一千五百余円となっている。

文化村の誕生地、落合町経済も富裕

目白文化村と言っても、落合町にあるのだが、落合町は文化村の誕生地だ。

大正十三年初て文化村が出現したとき、新聞デャーナリストの好題目となった。

断髪のママが、付近の市場で大根や葱(ねぎ)を買う、これはたしかにニュースバリューがあったからだ。

いまではそんなの、ざらくにある。

しかし、文化村、翠丘(すいきゅう)住宅地などは良住宅地として、断然有名である。

落合町は上落合、下落合、葛ヶ谷(くずがや)の三旧村より成ったもので、落合という名は、本来神田川及び妙正寺川の落合ふ所を称したのであった。

妙正寺川の流域及び葛ヶ谷の地を除く外は、高燥(こうそう)なる土地で、丘があり、展望が開け、省線目白駅の便や、西武電車の町内を縦貫し、将来町の西北部に新な交通機関でも出来れば、益々インテリ層が集るところと予約されている。

さうしてまた、妙正寺川の流域のあまり良くない土地の辺にもナップの連中が悲壮な意気込で、根を下したり、刈られたり有為転変の巷を彷徨(ほうこう)して、仮寝の宿に美しい夢を結ぶ。

人口は大正九年から見ると約四倍に増加して三万余人だ。

これは前述の如く諸種の環境が住宅地として好条件を備へているのと、東京府住宅協会の住宅経営、箱根土地株式会社の住宅開拓等も大口激増にあづかって力がある。

この激増した人口をもつ落合町は、また至って富裕な町であることもつけ加へておかなければならない。

そして町民の担税力も大で、また他町村に比し町の借金も寡いことは町民の誇りであろう。

特別会計はないが昭和六年度予算は、四十二万八千余円で、淀橋町の四十七万円といくばくも違いはないことなどは、さすがに佳住宅地として発展した町だけある。

それでもここは二部授業を行っている。

落合町には薬王院、富士稲荷、八幡神社等の古社寺があるが、上落合の火葬揚は人の死毎に大崎の桐ヶ谷と共に寂しく思ひ出され、相馬邸もここにあり、オリエンタル写真工場も野方(のがた)町の境に宏大な土地を有して白亜の建物が目立つ。

|

七章 終戦と新宿区の成立

top

1 戦災

昭和一七年以降、第二次大戦で日本の戦局が悪化すると、米軍機の無差別都市爆撃が猛威をふるうようになった。

わが国における最初の空襲は、昭和一七年四月一八日、艦載機ドーリットル隊、ノースアメリカンB25数機によるもので、白昼一二時過ぎ高度三〇〇メートルで早稲田上空に侵入した。

当時空襲に見舞われることを予想していなかったので、空襲警報があとから発令されるといった状態だった。

この時、早稲田鶴巻町馬場下町付近が被害をうけた。

昭和一九年一一月からマリアナ諸島を基地とする米軍機の焼夷弾攻撃が激しくなり、国民を恐怖のどん底におとしいれた。

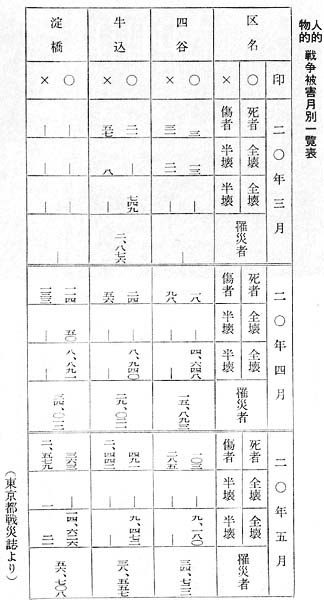

新宿区域内における空襲の被害は前表のとおりである。

昭和二〇年八月一五日、日本は連合国に全面降伏し、都市は無残な焦土と化したのである。

新宿区域内は戦災で面積の約九割を焼失し、約六七〇〇人の死傷者と二二万に及ぶ被災者を出した。

人口も、昭和一五年の旧四谷・牛込・淀橋三区の合計三九万四〇〇〇人から、終戦直後は一一万一〇〇〇人と約三分の一に激減した。

こうした状況の下に、各区は災害による財政の窮乏で区政の運営が困難になった。 |

|

|

加えて戦災復興は緊急の課題であり、新しい都市計画の上からも、これまでの三五の区の区画について再検討の必要が生じた。

区の整理統合について、都で示した具体案は、都市計画的見地から立案された二一区案と、極端な統合を避ける二五区案とであった。

都では、都長官の諮問機関として区域整理委員会を設置して検討した結果、二二区案が承認された。

新宿区域内では、四谷・牛込・淀橋の三区を統合して一区とする、という案で、この三区はそれぞれ検討をかさねた。

淀橋区内では一部に渋谷か中野区に併合するという意見もあった。

|

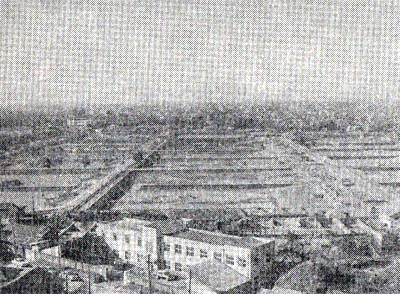

終戦直後の新宿大通り

|

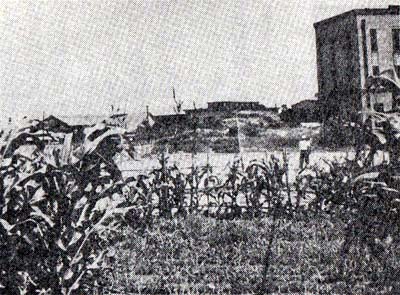

畑地と化した終戦後の新宿駅西口、工学院大学付近

|

2 新宿区の誕生 top

新しい区名は従来の区名を採用しないことを条件とし、三区協議の結果、新宿御苑、新宿駅は有名であり、新宿の名称は普遍性があるとして「新宿区」と決定したのである。

昭和二二年三月一五日、現在の新宿区が成立した。

こうして都の三五区は二二区となり(のち練馬区が板橋区より独立して二三区)、現在の形を整えたのである。

当時、東京新聞が統合区の新区名を一般に募集した際、新宿区の分については、戸山、山手、新宿、早稲田、武蔵野などの応募があった。

新しい区が発足はしたが、インフレ、食糧難、住宅難、犯罪等、戦争の後遺症は容易にいえなかった。

市民は焼跡に畑を作り、食糧の自給自足をはかったが、その耕作面積は約一二八万九〇〇〇平方メートルにも達した。

こうした中で、最もつらい思いをしたのは当時の小学生であった。

戦時中の集団疎開から帰京してみると、家や家族が失われていた。小学校もまた灰燼に帰していた。

なかには雪に埋まった学校の焼跡で、ろくな教科書もなく授業が行なわれた。

これを「青空教室」といった。

このことが当時の新聞に報道されると、長野県伊那市の篤志家が、当時の輸送難をもかえりみず、教室用の組立て建築資材二棟分を送ってくれた。

これは、淀橋第一・第七小学校の復旧に用いられた。

新宿駅周辺にはヤミ市が立ち、目ぼしい物を買おうとする群集でごったがえした。

八章 目を見張る都心化現象

top

1 都市部の拡大

戦後の都市計画によって、新宿区内の町の様相は著しい変ぼうをとげた。

このなかで最も顕著な例は、旧淀橋浄水場跡地の副都心地区と、一大盛り場と化した歌舞伎町である。

以下、その変容の過程をしるしてみる。

終戦直後、三二二万に減じた東京の人口は、昭和二九年には七七五万と増加した。

また朝鮮動乱の影響で経済の高度成長が始まった。

この経済成長はビルラッシュをうながし、その膨張拡大化は都心部のスケールをひろげた。

都への流入人口が増大し、必然的に通勤人口を都の郊外地区へと進出させた。

そしてベッドタウンとビジネスセンターの分離という現象を深めていった。

新宿駅周辺を見ると大正一四年に青梅街道口に新設された新宿駅そのものが、都内随一の流動人口をさばききれず、従って駅舎の改装や、中央線に沿って大量輸送をはかる地下鉄の敷設などを一日も早く実現させなければならなかった。

また、駅西口の淀橋浄水揚は、都民の水道源であるが、三三万平方メートルを占めるこの施設が、駅西口にひかえていることは、区の発展からも、全都的見地からも、当然その転用が問題となってきた。

2 総合発展計画 top

このような問題を取りあげて、昭和二九年四月、新宿区総合発展計画促進会が発足、実現へ運動の第一歩を踏出した。

運動の具体案は、一、地下鉄敷設促進、A地下鉄四号路線(池袋−新宿−荻窪)、B同五号路線(中野−高田馬場−東陽町)、一、新宿駅舎改造促進、一、淀橋浄水場移転促進などで、ほかに道路拡幅、跨道橋架設などであった。

促進会では、各関係機関との協議、折衝、陳情など活発な運動の結果、地下鉄四号線(丸の内線)の新宿−四谷見付間が昭和三二年二月着工され、五号線(東西線)は昭和四〇年一二月に高田馬場−飯田橋間が開通した。

新宿駅舎改築は、昭和三四年一〇月、公共性の高い民衆駅をつくることに決まり、三九年五月新宿ステーションビルとして完成をみた。

淀橋浄水場の移転運動は、都が首都圏整備事業の進展をはがるため、昭和三五年都独自の事業として「新宿副都心建設の基本方針」が定まった。

この副都心計画の最終的な構想は、浄水場跡地のみでなく、駅西口をかなめとし、北は青梅街道、南は甲州街道、西は十二社通りで囲まれた扇状の地域九六万平方メートルに高度な都市計画を実施しようとするものであった。

昭和三一年九月の都議会で浄水湯移転が可決され、四〇年三月、明治三一年以来市内に水を供給していた浄水場は、東村山に業務を移した。

これより前の昭和三六年六月、副都心建設公社が設立されて、前記の事業を行なうことになった。

昭和三九年一一月に着工した新宿駅西口広場は、世界で初めての「駅前立体広場」として四一年一一月二五日に完成した。

浄水場跡地は一一区画に分けられ、都水道局によって売却され、昭和四二〜四四年の間に落札された。 |

淀橋浄水場跡(昭和40年12月撮影)

|

公社は二八八億円にのぼる事業を終えて昭和四三年三月解散した。

この地域の面積は丸の内のほぼ二倍に近く、ぼう大な副都心地区となったのである。

副都心地区のビル建設第言万は京王プラザホテルで。昭和四六年六月三日オープンした。

3 歌舞伎町 top

明治時代、この土地は元九州大村藩主大村家の別邸で、うっそうとした森林であった。

大正の初め、土地が買収されて森林が伐採され平地となった。

大正九年、現在の都立富士高校(中野区)の前身である府立第五高等女学校がコマ劇場あたりに設置された。

一般住宅が建ち始めたのは関東大震災以後である。

戦前、ここは角筈一丁目北町会の区域で、一般庶民の住宅と店舗が入りまじっていた。

昭和二〇年四月の空襲で灰燼に帰した。

そして終戦の二ヵ月後には地主、借地人、その他罹災町民によって「復興協力会」が組織された。

そして戦後の産業は観光にあるとして、「芸能広揚のあるアミューズメントセンターを作り、さらに近代的商店街をおりまぜた香り高い都民の慰安の町とすること」をめざした。

その構想は、大劇揚二、映画館四、お子様劇場二、演芸揚一、大衆娯楽館一、大ソシアルダンスホール一、これに大宴会場、ホテル、公衆浴場を含めたものであった。 |

東京府立第五高等女学校

(第16回卒業アルバムより、松本澄子氏提供)

|

いっぽう、町の区画整理も行なわれ、町づくりにも懸命であった。

敗戦後、米軍によって日本精神を鼓吹(こすい)するような古典劇が弾圧され、その存続が危惧(きぐ)されたが、演劇関係置など多数が発起人となって、町の中央に、歌舞伎座と明治座の中間の観客収容能力を持つ歌舞伎劇場を建設することになり、その名称も「菊座」ときまった。

その頃、新しくこの町にふさわしい町名を名づけようと、協議の結果、歌舞伎劇場の建設を目的としているので「歌舞伎町」案が示され、当時の安井都知事が名付け親となり、昭和二三年四月一日に新町名が生まれた。

当初の建設構想は、金融緊急措置令や建築制限等の禁止令によって必ずしも初期の目的は貫徹できなかった。

「菊座」も同様なうき目をみて、実現できなかった。

昭和二五年四月から六月にかけて、歌舞伎町で産業博覧会が催された。

日本の産業の発展を促進しようという企画であった。物品の展示、即売も行なわれた。

その施設は、オデオン座、新宿劇場など劇場建設に転用される効果をももたらした。

それまで高田馬場駅を終点としていた西武線は、旧都バス車庫跡地に西武新宿駅が完成して、昭和二七年三月二五日に開通し乗入れた。

こうして歌舞伎町の繁華は日増しに進展していった。

現在の事業所数およそ一一○○。そのうち飲食店の割合いは三〇六、サービス業四二・六パーセントであり、この町の性格をよく表している。

top

****************************************

|