|

****************************************

Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録

二 新宿区の生活

1 教育

学制以前/学制の発布/大正デモクラシーから軍国主義へ

2 繁華街と住宅地

四谷/牛込/神楽坂/新宿/炭屋の町/

パン屋とパーラー/落合文化村 |

1 教育 top

学制以前

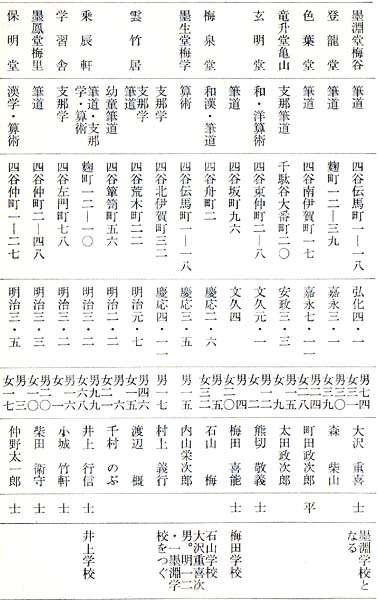

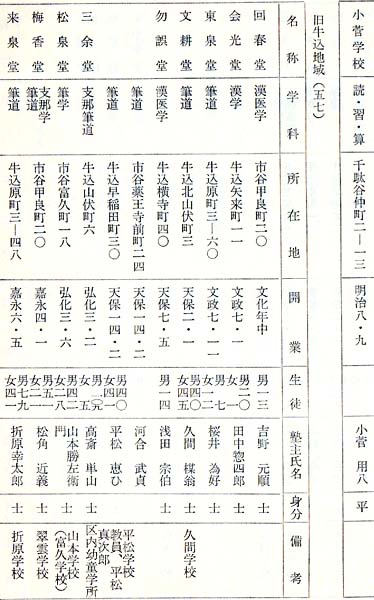

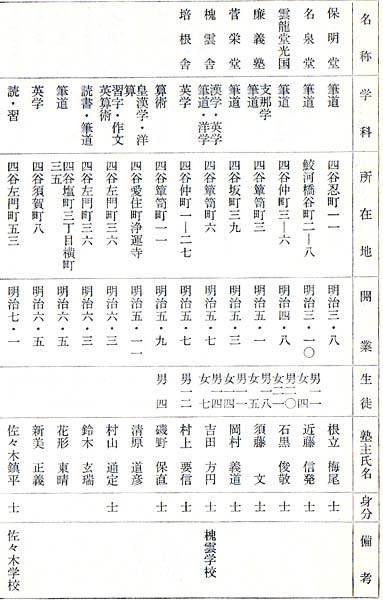

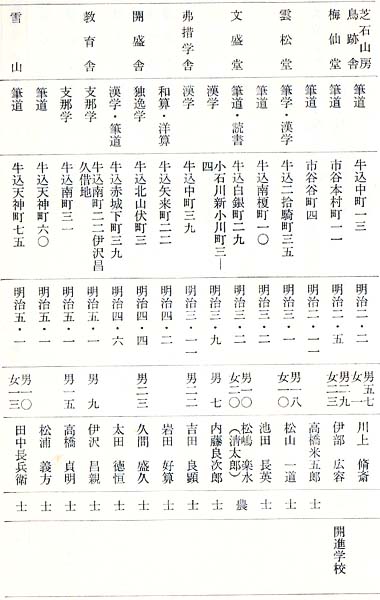

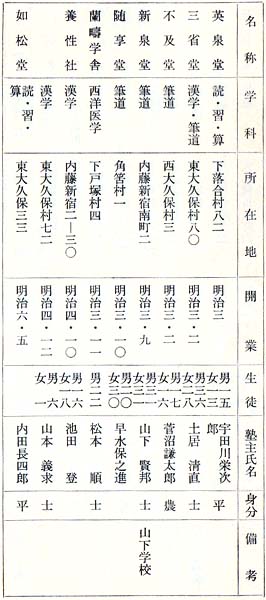

明治五年(一八七二)、文部省は近代的な学校制度の基本を定めた「学制」発布に先立って、私学・私塾に免許制をしくむね布告した。

そして開業届を提出させた。それによると、新宿区内には、次の私塾のあったことがわかる。

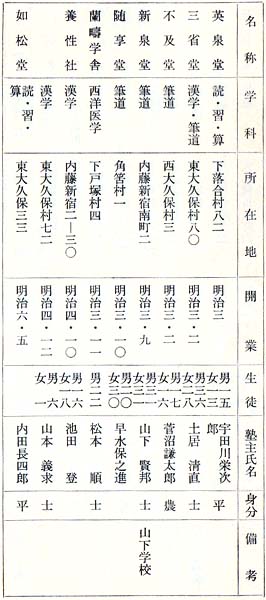

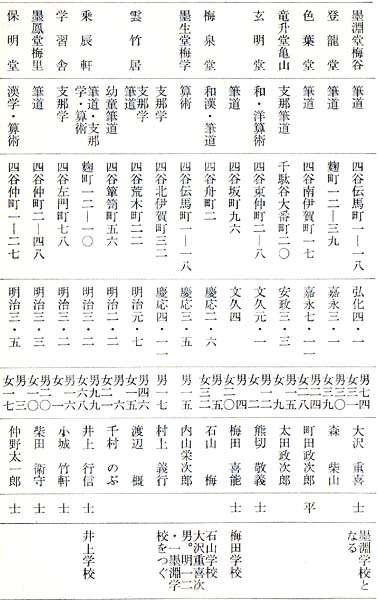

以下の表がそれである。

それぞれ生徒数もまちまちで、数の不明な塾もある。

学制の発布は明治五年八月三日であるが、その前々年の三年五月、東京府では次の六校を開校した。すなわち、

第一校 芝増上寺地内 源流院

第二校 市ヶ谷 洞雲寺

第三校 牛 込 万昌院

第四校 本 郷 本妙寺

第五校 浅 草 西福寺

第六校 深川森下町 長慶寺である。

このうち洞雲寺は市谷八幡町一六にあり、万昌院は同じ市谷八幡町にあった。万昌院は大正三年、現在の中野区上高田に移転している。いずれにしても、六校のうち二校が現在の新宿区内に設置されたのである。 |

|

|

|

東京府第二校の置かれた市ヶ谷洞雲寺

学制の発布

さて「学制」は、教育を一般化することであり、西洋各国の教育制度をわが国の国情を考慮しながら取入たもので、日本の教育近代化の土台となったものである。

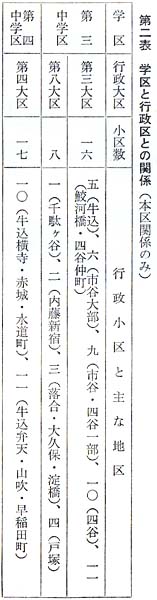

全国を八大区に分け、各区に大学校一校を置いた。

関東のほか山梨、静岡など一府一三県は第一大区であった。

次に各大学区を三二中学区に分け、各中学区に中学校一校を置くことにした(もっとも第一大学区は四五中学区)。

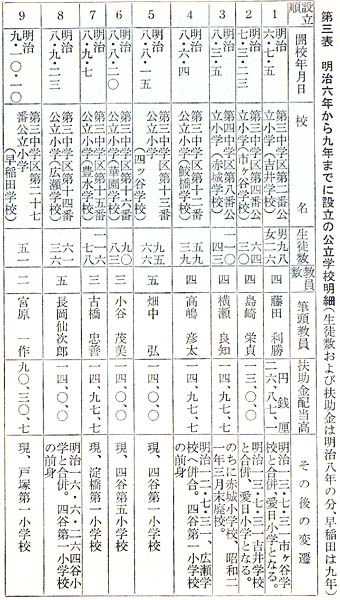

東京府は、第一中学区から第六中学区まであったが、現在の新宿区の範囲では、牛込の北部を除く大部分が第三中学区に属していた。

その一中学区をさらに二一○の小学区に分け、各区に小学校一校を置くというものであった。 この学制によって開校したのは、新宿区内では古井学校はじめ九校である。 |

|

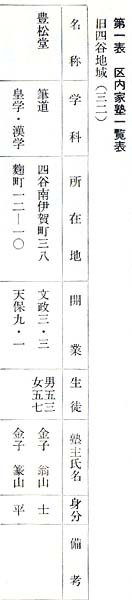

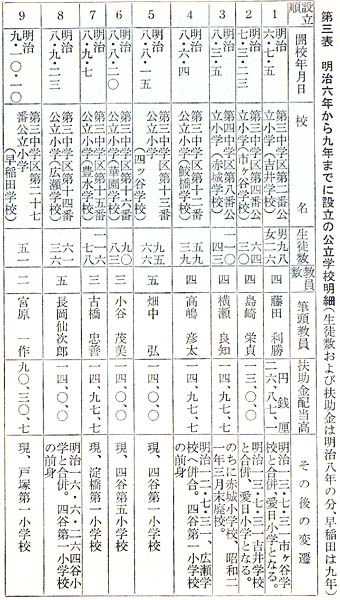

明治六年開校の吉井学校から、明治九年開校の早稲田学校までの九校を設立順に表にすると右の通りになる。

明治一四年五月、「小学校教則綱領」が文部省から出された。小学校を初等三年、中等三年、高等二年に区分し、各学年を前・後期に分けた。

教科内容は、初等科が修身、読書、習字、算術の初歩、唱歌、体操。

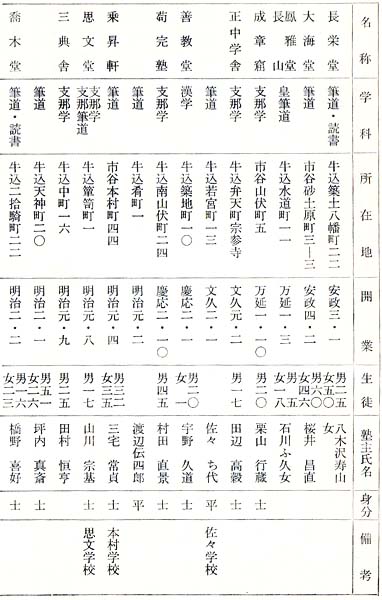

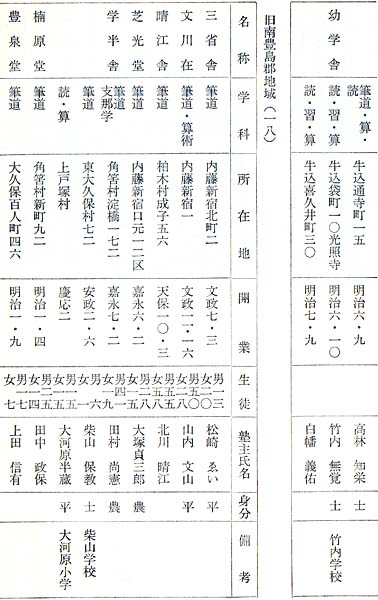

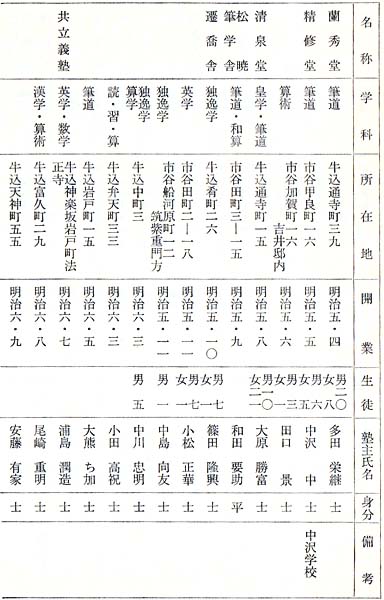

中等科は初等抖の続合と、地理、歴史匸幽画、博物、物理の初歩、女子には裁縫。高等科は中等科の続きに、化学、生理、幾何、経済の初歩、女子には家庭経済の大意、と示されている。 一方、私学の経営も庄だ盛んであった。

新宿区内では、明治六年から二二年まで開業出願した私塾の数は一五〇にものぼる。

私立の多いのは、政府の教育に対する関心以上に一般の関心が強かったことを意味していると考えられる。

しかしなかには、教育の場として不適格なところもあったようだ。 東京府学務課の『私学巡回録』は、各学校の実態を、「四谷の某校は、教員一名で、教室の机が立て込んでいる。

生徒はおしゃべりが多すぎて学校の呈をなしていない。ソロバンの割算の“九九”がやっとできるだけである。習字も俗な千字文などを書き与えているし、しっかりした手本を与えていない。

百余人の生徒を一人の教師でいかに教えるのか」などと報告している。 |

|

|

明治二三年一〇月、「教育に関する勅語」が下賜されて、国民の実践すべき大綱を示し、翌二四年には御真影(天皇・皇后のお写真)が下賜された。

表三であげた明治六年から九年までに開校した小学校のうち、四谷第一小学校、四谷第五小学校、淀橋第一小学校の三校は昭和五〇年に、戸塚第一小学校は昭和五一年にそれぞれ創立百年を迎えた。

各校とも創立百年の記念誌を刊行したが、明治時代の授業風景や子供たちの風俗などをうかがうのに好資料をなしているので、淀橋第一小学校の記念誌からその一部を抄録すると、 |

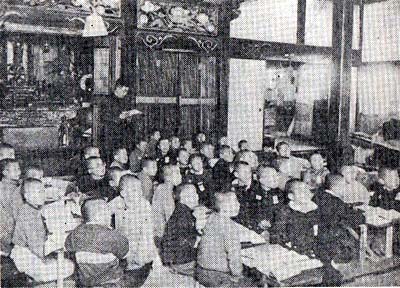

設立当時の四谷学院―全勝寺校舎―

|

明治八年九月七日公立小学校として豊水学校が創立した。(中略)

当時の校舎は、そば屋か質屋の跡を借りたということである。

大間四方の木造二階建の建築で、二階は教室、一階に職員室と便所があった。

畳敷きで窓は障子戸だった。黒板、机、梳子があり、畳の上に机や椅子を置いて勉強した。

児童は石板を使っていた。

表は青梅街道で裏は原っぱになっていたので、この原っぱを使って体操や遊びをしていた。

先生も児童も、服装は着物で、履物は下駄か草履だった。

明治一九年校舎が火災にあい、柏木村七五番地にあった空屋を借り、ここで勉強した。

しかしこの校舎は雨もりかひどく、雨の日には教師は、まんじゅう笠を、児童はふろしきをかぶって授業をした。

明治二九年豊水小学校と角筈小学校が合併して淀橋尋常小学校となり、後に高等科が併立された。

この頃はまだ和服で前垂がけという姿で学校に通っていたが、大きい人は、なるべく袴(はかま)をはいて学校に来るようにといわれた。

勉強は、読み方、書き方という程使で、漢字をさかんにやった。

算数もいくらかやったが、分数、小数は高等科になってからやった。

また高等科では、地理、歴史も習った記憶がある。

遊びではメンコがはやって、男の子はノンユばかりやっていた。

この頃は年中行事というものは殆どなかった。明治三九年に、初めて運動会をやった。

明治三九年に入学した人が卒業するまでに、運動会一回、遠足が二回、学芸会が一回だった。(中略)

明治四四年の遠足は、一、二年大隈伯庭園(犬隈重信邸の庭園)、三、四年多摩川方面、五年以上高尾山に行った。 |

大正デモクラシーから軍国主義へ

大正期にはいり、とくに第一次世界大戦後、思想界をリードしたのは、デモクラシーの思想である。

教育の方法も、先生中心の方法から、しだいに子供中心の学習へとかわってゆく。

個性尊重の教育が叫ばれるようになった。

教育書中心から、子供の生活経験を生かす学習の方法が研究されるにいたった。

また、人口増加、住宅地の拡大などから、短い大正の一五年間に、実に一四校も増設された。

長延小(大正二年、昭和一九年廃校)、淀橋二・三小(四年)、戸山・戸塚二小(七年)、淀橋四・五小(九年)、天神小(一一年)、淀橋六小(一二年)、鶴巻・落合二小(一四年)、四谷六・戸塚三・淀橋七小(一五年)である。

さて、大正が改元されて昭和になると、六年に満洲事変が起き、八年に国際連盟を脱退するなど、日本の軍事力強化か叫ばれ、以後、軍国主義への道を突っぱしる。

そして昭和一六年三月、「国民学校令」が公布され、四月一日から施行された。

明治初年以来七〇年間親しまれていた小学校の名称は、国民学校と改められたのである。

第二次世界大戦で、日本の敗色濃くなった昭和一九年四月、学童は地方へ疎開されることを命じられた。

新宿区内の小学生はおもに栃木・山梨・茨城・群馬・福島県内の寺院や旅館に宿泊することになった。

七時三〇分起床から、九時の消灯就寝まで軍隊式で規律厳しく、必ず点呼があった。

食事の前に全員で感謝の言葉をいった。

食糧事情の悪化に伴い、初めのうちは、まずい米でも食べることができたが、そのうち、それすらなくなり、とうもろこし、こうりゃん、いも類を食べた。肉、卵、砂糖、しょう油等はなかった。

どんぶり一杯の雑炊(かぼちや、菜っ葉をきざみ入れ、米より湯が多い)、じゃがいも、さつまいもを丸ごとふかしただけの昼食。

お米少々と、荒びきとうもろこしをたいたもの。大豆とうどん粉のパン等。

お腹をすかして調理場をのぞいたり、町の薬局で薬を買って食べたりした。

疎開の末期は、成長期にもかかわらず、全員体重が減少した(淀橋第一小学校『百年のあゆみ』より)。 |

学童疎開

―父や母と離れた小さな国民は、戦争の苦しみをあじわった―

|

|

これは草津温泉の旅館に疎開した児童の思い出の一部である。食糧事情の悪化がなによりも辛いことであった。

しかし、スキーや山菜つみは、都会では味わうことのできぬ楽しみであった。

昭和二二年三月三一日に公布された「学校教育法」により、学校教育の体系が定められ、六・三・三制となった。

国民学校は再び小学校と改められ、中学校三年までが義務教育となったのである。

2 繁華街と住宅地 top

四谷

『東京名所図会』は、四谷の繁昌ぶりを、

従来四谷は山手両国の称ありて、他区に比すれば山の手にての繁昌地なり。

そは赤阪(坂)青山の両離宮に接して、各兵営に近きのみならず、甲武線の汽車其の東南を経過し、今や亦市街電車の架設を見る。

而(しか)して物貨は概ね他区よりも低廉なるに因れり。

且つ其の大路は甲州街道に当れるも、村車邑馬(ゆうば)の往来方今は頻繁ならず。

随て道路清潔にして、彼の「四谷街道馬の糞、あやめ咲くとはめづらしや」との俗説は、已(すで)に全く雲烟(うんえん)に帰せり。

前途益々繁昌に赴くや瞭然として明かなり。 |

と、現在の四谷一・二丁目辺が商業の盛んであったことを説明している。

またさらに、甲州街道を新宿方向へ進む途中、右側に荒木町があり、ここは花街としてにぎわった。

荒木町とは、昔このあたりに植木屋が多く、近在から新しい樹木を運んでくるところから新木といい、転して荒木となったのである。

荒木町一帯は、天和三年(一六八三)に美濃国高須(たかす)藩主松平摂津守が拝領して以来屋敷地だった所である。

三栄町と荒木町の境を荒木坂、あるいは津ノ守坂という。摂津守を略したからである。

松平氏屋敷の庭園の窪地に池があり、滝が落ちていたが、明治維新後、屋敷が上納されると、明治八、九年頃池の周囲に茶店ができ、夏は涼を求めて集まる人が多かった。

そのうち料理屋が建ち、花街となった。

『大東京繁目記』の中の四谷、赤坂の項で宮島資夫は、

「津の守にも、今は随分待合や芸妓家が増えたらしいが、僕の子供の時分には、四谷には芸妓家が二軒だった」とその晩T君に私は語った。

が、しかもその二軒が、一軒は小学校の門前に一軒は校庭の垣根の後ろにあったのだから変である。

三日月お蝶という、額に傷のある女が、学校用品店の隣の御神燈を下げた家から出て来たり、運動場の隅に立ってると、おさらひの三味線の音が聞えてくるなどは、今日ならば必ず教育上の問題として、区会の議題位にはなったであらう。 |

と述べている。

牛込

江戸時代に、武家地・寺社地が山の手へ移されたことは前述したが、元々は池や沼だった土地を埋立て建設した下町と違って、田や畑があってこれらと混在していた。

舟運の便が悪く、坂道の多い物資の輸送に不便な山の手では、四谷の大通りに沿った市街程度の繁昌は示しても、下町のような大きな市街を作るのは不可能である。

山の手一帯は江戸の府内とはいっても、下町と違った静かな田園都市であった。

山の手は、江戸時代の全盛期においてさえ静かな所であったから、明治維新後は、一時下町にくらべて大変さびれた。

しかし、住宅地として適する台地が市街地化せずにいた山の手は、東京が近代都市として成長すると共に、都市には欠くことのできない住宅区域となったのである。

このようなことから、旧牛込区の台地は、静かで、眺望のきく、理想的な住宅地として形成されていったのである。

田山花袋は『東京の三十年』(大正六年刊)で、明治二二年、牛込区納戸(なんど)町に住まった一七歳の当時を回想して次のように記す。

牛込市ヶ谷の空気もかなり細かく私の気分と一致している。

私は初めに納戸町、それから甲良町、それから喜久井町、原町という風に移って住んだ。

今でもそこに行くと、所謂山の手の空気が堪(たま)らなくなつかしく思わせる。

子供を負った束髪の若い細君(さいくん)、毎日毎日惓まずに役所や会社へ出て行く若い人達、どうしても山の手だ。

下町等では味うことのできない気分だ。

山の手には、初めて世の中に出て行った人達の生活、新しい不如意勝(ふにょいがち)の、しかし明るい若い細君のいる家庭、今に豪(えら)くならなければならないという希望の充された生活、そういう気分が到る処で巴渦(うず)を巻いている。(中略)

中町の通――そこは納戸町に住んでいる時分によく通った。北町、南町、中町、こう三筋の通りがあるが、中でも中町が一番私に印象が深かった。他の通に比べて、邸の大きなのがあったり、栽込の綺麗なのがあったりした。そこからは、富士の積雪が冬は目もさめるばかりに美しく眺められた。

それに、その通には、若い美しい娘が多かった。今、少将になっている――という人の家などには、殊にその色彩が多かった。

灑洒(しょうしゃ)な二階屋、そこから玲瓏(れいろう)と玉を転したようにきこえて来る琴の音、それをかき鳴らすために運ぶ美しい白い手。

そればかりではない、運が好いと、その娘達が表に出ているのを見ることが出来た。 |

神楽坂

かって山の手随一の盛り場を誇っていた。その発祥については第一節において述べておいた。

神楽坂は、早稲田大学を控えていたから、明治時代から文学的雰囲気の濃厚な場所であった。

この近辺に下宿する文士の数も多かった。したがって、多くの文学作品に描写されている。

小泉風葉『恋慕流し』(明治三一年)、田山花袋の『生』{明治四}年)『東京の三十年』(大正六年)、夏目激石の『それから』(明治四二年)『硝子戸の中』(大正四年)、正宗白鳥の『毒』(明治四四年)、北原白秋『物理学校裏』(大正二年)、泉鏡花『竜胆と撫子』(大正一一年)等々、枚挙にいとまのないほどである。

また近くの横寺町四七番地には、尾崎紅葉が明治二四年四月から、他界するまでの三六年一〇月まで住んでいた。

紅葉の日記、明治三四年五月二四日には、

日没後相携へて毘沙門縁日の植木素見、勧工場に入り、家に伴ひ、十一時迄語りて帰る。

此日五時頃より曇りて夜に入り蒸暑し。此夜神楽坂の人出祭礼の如し。 |

とあり、縁日の記事が所々に散見できる。

紅葉の弟子であった泉鏡花は、大正一四年に神楽坂の情緒をうたった「神楽坂の唄」という詩を発表している。

鏡花は、紅葉の弟子時代、紅葉一派の硯友社の新年宴会(明治三一年)が料亭常盤家(ときわや)でおこなわれた際、桃太郎という芸者を見染め、紅葉に内緒でかくまったが、それが知られ、紅葉は死ぬまで鏡花を許さなかった。

この経験はのちの名作『婦(おんな)系図』の素材となるのである。 |

尾崎紅葉の旧居跡(横寺町47)

|

神楽坂の唄

一里は、神楽に明けて、神楽坂。

玉も甍(いらか)も、朝霞、

柳の軒端、梅の門。

桃と桜が名を並べ、

江戸川近き春の水、山吹の里遠からず。

筑土の松に藤咲けば、

ゆかりの君を仰ぐぞえ。

牡丹屋敷の紅は、袂(たもと)に、褄(つま)にほのめきて、

恋には心あやめ草。

ちまき参らす玉ずさも、

いつぞ人目の関口なれど、

漲(みなぎ)るばかり滝津瀬の、思ひを誰か妨げむ。

蚊帳(かや)にも通へ、飛ぶ螢、 |

慕(しのぶ)に濡れよ、青簾(あおすだれ)。

いつも逢坂(おうさか)、軽子坂(かるこざか)、

重荷も嬉し肴(さかな)町。

その芝肴、意地張は、

たとひ火の中、水の底。

船で首尾よく揚場から、

霧の灯(あかり)に道行の、互の姿しのべども、

靡(なび)きもつるえ萩薄(はぎすすき)、

色に露添ふ御縁日。

毘沙門様は守り神。

結ばる胸の霜とけて、

空も小春や町並みや、

雁の翼のかげひなた、

比翼の紋こそ嬉しけれ。 |

新宿

さて、四谷、神楽坂の繁華は、昭和初期にはいると、著しく台頭してきた新宿駅周辺にそれをうばわれる。

大正末期、昭和初期における新宿の町のおもな商店や映画館、鉄道の設置を列記してみると、

武蔵野館

新宿駅舎大改装

三越百貨店

布袋屋デパート

小田急開通

新歌舞伎座→第一劇場

帝都座→新宿日活

ムーランルージュ

伊勢丹 |

大正八年(現三越百貨店位置に。昭和八年現在地へ)

大正一四年五月

大正一四年一○月(現二幸の位置に。現在地は昭和五年一〇月)

大正一五年

昭和二年

昭和四年

昭和六年

昭和六年

昭和八年(昭和一〇年に布袋屋を買収併合) |

なおこのほか、それまで炭屋だった紀伊国屋が、昭和二年書店となった。

こうした新興地の百貨店や映画館などを取り巻くように、カフェーが乱立した。

第一次世界大戦後の好景気がやがて落ちこんで、金融恐慌が起り、一般庶民は安易な逸楽に身をまかすという時代である。

昭和五年当時、新宿のカフェーの数二〇〇、女給は二〇〇〇人いたといわれる。

こうした女給のうちには、大久保辺で昔ながらの農家であったものが、近郊地域の土地値上がりを知って先祖代々の農地を手離し、その大金をだまし取られて父は失踪し、しかたなく新宿でカフェーづとめをする少女もあったという。

しかし、新宿は「不景気の歓声も此所ばかり他郷の空にもひとしく、一向影響していない」(東京市広報・昭和六年三月二日)といったありさまで、新興の町としてのし上がっただけに、 |

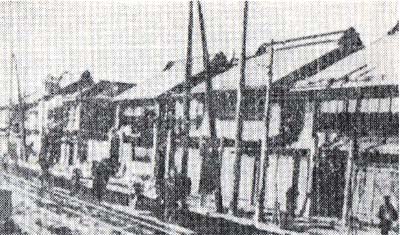

大正14年改築の新宿駅

|

地価と地上権がめちゃめちゃに暴騰し、駅真向は坪四千円から五千円、京王ビルあたり二千円という呼び値、新築の三越がメリンス屋と砂糖屋のわずか十四坪の所に、権利金と立退料で十四万五千円出したのはレコードであったが、一時おこった三越支店長茂木作太郎氏は

「今度の新築で何階にもなる。この地所も建坪二百五十坪になる勘定だから安いものですよ」と笑っている。

新宿は怪物だ。銀座の不二屋が餅菓子店斎藤屋と井上菓子店の二軒の権利金だけ七万円だして新宿に進出した。

此頃開店した銀座の宝来パンは権利金十三万円、安田牛肉店の隣に出した三吉野の喫茶ミヨシノは七万円等々大変な狂い値でどんどん取引されている(昭和五年六月二日東京日日新聞・淀橋誌考所収) |

炭屋の町

新宿は、明治から大正・昭和と時代が移るにつれて大いに発展し、多くの商店が軒をならべる。

だが、大正一二年の関東大震災までは、場末の観が色濃い、古くて粗末な町並みであった。

こうした中で、地道な努力を重ねて商いの日々を送る人たちもいた。

明治末から大正にかけての新宿付近には、生活に欠かすことのできない薪炭を扱う問屋が多かった。

輸送機開かまだ発達していなかった明治時代には、船や荷車が大きな役割りをはたしており、隅田川をはじめとする河川や掘割にそって各種の問屋が集まった。

本所深川、浅草花川戸、山谷堀、神田和泉橋などがその町の代表だった。

やがて鉄道が敷設されると、貨物取扱い駅の周辺に問屋街が形成される。

新宿駅が貨物類を扱うようになると、栃木・福島・岩手・山梨県産の炭を商う問屋が店をひらき、やがてその数は、本所、秋葉原についで第三位となった。

当時の炭屋さんの日常を、古老談によって再現してみよう。

新宿駅に貨車が着くと、駅の貨物係が荷受けの各問屋に知らせる。すると、店の奉公人が駅へ行って荷をおろし、それぞれ持ち帰った。

運送屋もあったが、一銭でも安く小売り店へ卸すために、よほど大量の揚合をのぞいて、店の使用人が汗を流した。

貨車一両におよそ三〇〇俵の炭が積まれていたという。荷をおろすと、荷馬車や手押し車で運ぶ。

トラックやリヤカーなどはまだなかった。馬車だと六〇〜七〇俵、荷車で一五〜二〇俵ぐらい運ぶのがやっとだった。

こうした荷おろしや積みこみのとき、駅は活況をていした。

奉公人は各店の印(しるし)ばんてん、腹がけ、ももひきのお仕着せ、足もとは素わらじといった姿で立ち働いた。

この頃の奉公人は、盆と正月、花見どきの一日に休みをもらう以外、それこそ身を粉にして働いた。

とくに炭問屋の若い衆は、到着貨物の荷受け、小売店への配送、薪炭の切割りなどの仕事におわれた。

また、店内の掃除は、粉炭を掃き集めたのち、荒いものは「ざく炭」として売り、こまかいのは「タドン」を作る材料にすることから、重要な日課であった。

タドン作りは、炭の消費量が減って比較的暇になる夏の暑いときに行ない、一年を有効につかった。

中には一○万〜一五万個も作る店があったという。

その頃、新宿には二二軒の炭問屋と一○軒の石炭屋があった。

駅の東側では堀江惣十郎(屋号を横倉)、宇田川政吉(山三)、成田宇吉(蛭田)、内野仙造(山口屋)、入亀、田辺(紀伊国屋)、矢野、新町では寺岡安太郎、森田音吉、角筈では内川重五郎、渡辺啓、柏木では田中惣平、城田などが大きな店として知られた。

矢野商店などは駅に隣接しており、荷が入ると天秤をかついで直接品物を運びこんでいたという。

こうした問屋のほか、現在の角筈一丁目一番から武蔵野館にかけては、真ッ黒い店が並んでいた。

大きな店になると、裏の納屋まで荷馬車がはいれるような通路をこしらえたところもあった。

納屋はトタン張りの簡単な造りで、この中に炭俵をうず高く積重ねておいた |

大正初年の新宿通り

|

一万俵余もストックしていた店があったという。

こうして、繁盛した炭屋街だが、関東大震災頃からしだいに店が減りはじめる。

紀伊国屋は、前述したように書店となり、現在に至っている。

新宿から炭屋がほとんど姿をけしたのは、太平洋戦争中の物資統制以後である。

なお、大正三〜六年頃の炭一俵の値段は、楢(なら)の黒炭(土釜=どがま)が四〇〜四三銭、楢の白炭(堅炭=かたずみ)五〇〜五五銭、椚(くぬぎ)炭五〇〜五二銭であった。

パン屋とパーラー

炭やタドンの黒さが目につく明治末の新宿にも、中村屋、高野などハイカラな店が何軒かあった。

中村屋は、長野県出身の相馬愛蔵が、明治三四年一二月、本郷の東京大学前にあった中村屋というパン屋を買いとったことは始まる。

この頃、在留外人の常食であったパンが、ようやくインテリ層の食生活に取入られてきた。

相馬は、中村屋を買うにあたり、パンがはたして日本人の家庭にあうものかどうか、また、商売として成立つか、永い間、三度の食事のうち二度までをパン食にし、砂糖や胡麻汁、ジャム等々をそえて食べ続けたと、回顧録『一商人として』(昭和一三年刊)の中で述べている。

相馬は、やがて新興の大久保、淀橋、角筈方面に着眼し、行商を行なう。

この頃、大久保には水野葉舟、吉江孤雁、国木田独歩、島崎藤村(のち新片町に移住)、戸川秋骨らの作家が住み、文士村と称されていた。

淀橋には内村鑑三が住んでいた。

本郷中村屋は、二里半(約一〇キロ)の道を週一度、御用聞きにおとずれ、約束の日時にパンを配達して回った。

これが評判となり、しだいに得意先をふやし、一週に一度が、二度、三度となる。

明治四○年一二月、市内電車(のちの都電)終点の地を選び、相馬は新宿中村屋を開く。

当時のようすを『一商人として』から引用すると、

しかし当時の新宿の見すぼらしさは、いま何処と言って較べて見る土地もない位、町はづれの野趣といっても、それが実に殺風景でちょっと裏手に入れば野便所があり、電車は単線で、所々に引込線が引かれ、筋向ひの豆腐屋の屋根のブリキ板が、風にあふられてパクパクと音を立てているなど、こんな荒(すさ)んだ場末もなかった。

でもそれは新宿の外形であって、もうその土地には興隆の気運が眼に見えぬうちに萌(きざ)していた。 |

という。

間もなく相馬は本郷店を子飼いの店員に譲り、新宿店に全力をそそぎ、四二年春には、現在地に店を拡張した。

のち、純インド式ガリー・ライス、支那饅頭、月餅などユニークな品をつくり、今日に至っている。

果物やフルーツパーラーで知られる新宿高野は、繭仲買いと古道具屋を本業とする、初代高野吉太郎が明治一八年、布田(ふだ)五宿(調布市)から南豊島郡角筈村四番地(現在の新宿ステーションビル地下駐車場入口付近)に移り、副業として果実屋高野商店をいとなんだのに始まる。

創業当時の新宿は、百姓や馬子、それに青梅から深川の木場へ筏を流す筏師などを客とする一膳めし屋や牛肉の煮込み屋、そばやといった貧弱な店が並ぶだけであった。

高野商店もトタンぶき、よしず張りの小さな店構えで、戸板の上にスイカ、ミカン、ゆでグリなどをのせて売っていたという。

だが、付近に果物屋がなかったこと、市内電車の終点にあたることから客数もしだいに増えてゆく。

明治三〇年から四〇年にかけて、初代吉太郎は荷車をひいて布田方面にでかけ、カキやクリを仕入れたという。

明治三三年四月に、果実の卸と小売りを本業とし、繭と古道具のほうは副業となり、三八年ごろ果物専業となった高野商店は、さらに東京の三大果実店へと発展する。

大正一〇年になると、角筈二二番地の現在地へ移転した。 |

新宿高野の初荷(大正10年)

|

この年、客にスイカなどを切売りして縁台で食べさせる、フルーツパーラの前身ともいうべきサービスを始めている。

落合文化村

関東大震災後、落合の台地は住宅地として開発された。

開発されたのに大正一三年である。

はやしふみ こ

林芙美子は昭和五年、現在の上落合三−一六あたりに住み、さらに七年に中井二−二四に移り、一六年に自宅を新築した。

昭和二六年六月二八日、そこで四七歳を一期に急死したが、落合の地を大変、愛していた。

『落合町山川記』(昭和八年)に、こう書いている。

“遠き古里の山川を 思ひ出す心地するなり”

私は和田堀の妙法寺の森の中の家から、堰(せき)のある落合川のそばの三輪の家に引越をして来た時、はたきを使いながら、此様なうたを思はず口ずさんだものであった。 此堰の見える落合の窪地に越して来たのは、尾崎翠さんという非常にいい小説を書く女友達が、

「ずっと 前、私の居た家が空いているから来ませんか」と此様に誘ってくれた事に原因していた。

前の 妙法寺のように荒れ果てた感じではなく、木口のいい家で近所が大変にぎやかであった。

二階の障子を開けると、川添ひに合歓(ネム)の花が咲いていて川の水が遠くまで見えた。

東中野の駅まで私の足で十五分であり、西武線中井の駅まで四分位の地点で、ここも、妙法寺の境内に居た時のように、落合の火葬場の煙突がすぐ背後に見えて、雨の日なんぞは、きな臭い人を焼く匂いが流れて来た。

その頃、一帳七銭の原稿用紙を買ひに、中井の駅のそばの文房具屋まで行くのに、追いはぎが出ると云う横丁を走って通らなければならなかった。

夜など、何か書きかけていても、原稿用紙がなくなると、我慢して眠ってしまう。

ほんの一、二丁の暗がりの間であったが、ここには墓地があったり、掘返した赤土の中から昔の人体が出て来たなどと云う風評があったり、又時々おいはぎが出ると聞くと、中々此暗がり横丁は気味の悪いものであった。

その頃はまだ手紙を出すのに東京市外上落合と書いていた頃で、私のところは窪地にありながら字(あざ)上落合三輪と呼んでいた。

その上落合から目白寄りの丘の上が、おかしいことに下落合と云って、文化住宅が沢山並んでいた。

此下落合と上落合の間を落合川が流れているのだが、(本当は妙正寺川と云うかも知れぬ)此川沿いにはまるで並木のように合歓(ネム)の木が多い。

五月頃になると、呆(ぼ)んやりした薄紅の花が房々(ふさふさ)と咲いて、色々な小鳥が、堰の横の小さい島になった土の上に飛んで来る。……

夕方など、此ばつけの板橋の上から、目白商業の山を見ると、まるで六甲の山を遠くから見るように、色々に色が変ってて暮れて行ってしまう。

目白商業と云へば、此学校の運動場を借りてはよく絵を描く人達が野球をやった。

のんびり講などと云うハッピを着た連中などの中に中出さんなんかも混っていて、オウエンの方が汗が出る仕末であった。(中略)

私の仲のいい友達が、中井の駅をまるで露西亜(ロシア)の小駅のようだと云ったが、雨の日や、お天気のいい夕方などは、低い路線添ひの木柵に凭(も)たれて、上落合の神さん達や奥さん達が、誰れかを迎ひに出ている。

駅の前は広々としていて、白い自働電話があり、自働電話の前には、前に大詩人の奥さんであった人が、ワゴンと云う小さなカフェを開いている。

自働電話に添って下へ降ると落合川だ。

嵐の日などは、よくここが切れて、遠回りしなければ帰れなかったのだが、此川を半分防岸工事をして、小鳥屋だの西洋洗濯屋だの麻雀荘と、もう次々に出来てしまって、此頃は夜々駅の植木市がたった。 |

top

****************************************

|