|

****************************************

Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録

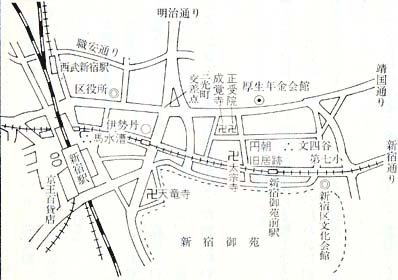

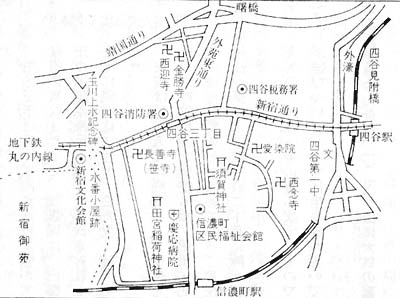

新宿区史跡散歩一 四谷地区

江戸城外堀址/四谷見付/西念寺/服部半蔵の墓/愛染院/高松喜六と塙保己一の墓/須賀神社/

田宮稲荷/長善寺/めのう観音/勧進相撲始祖の記念碑/多武峯神社/白馬堂/全勝寺/山県大弐の墓/

西迎寺/阿弥陀仏像/四谷大木戸跡/玉川上水水番屋跡/玉川上水記念碑/三遊亭円朝旧居跡/太宗寺/

正受院/成覚寺/馬水槽/天竜寺/時の鐘/一行院/明治神宮外苑 |

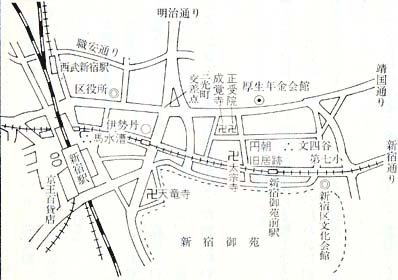

四谷地区の中央を東西に走るのが甲州街道(新宿通り)である。 四谷は、甲州街道を中心に発展し、新宿が栄えたのもそれに起因している。

また、江戸時代初期の寺社の移転で、お寺の多いのが特徴的である。 地形的にも低地部分が多い。なお、新宿は「四谷地区」へ収めた。

国電中央線に沿った堀が江戸城外堀址(新宿区と千代田区境)である。

徳川氏が築いた江戸城の城内と城外を区切る堀跡で、国鉄四ッ谷・市ヶ谷駅付近にある。

三河(愛知県)、遠江、駿河(静岡県)などを領す徳川家康は、天正一八年(一五九〇)に小田原北条氏が滅ぶと、豊臣秀吉の命によって関八州へ国替えとなり、同年八月、江戸城へはいった。 平安末期から鎌倉時代に江戸氏の居館が設けられ、長禄元年(一四五七)に太田道灌が城郭としての形を整えた江戸城も、家康の入国時にはすっかり荒れはてていた。 |

|

関東移封ののち領国の統治におわれた家康は、城の整備・拡張を小規模にとどめたが、慶長五年(一六〇〇)関ヶ原の合戦で大勝し、同八年に江戸幕府を開くと、大がかりな修築にとりかかった。

天下の諸大名が工事手伝いを命ぜられたこの「江戸城総構」により、外堀を境に江戸の町は府内と府外に分けられた。

工事は二代将軍秀忠、三代家光と引き継がれ、寛永一二年(一六三六)にいちおう完成した。

このとき掘られ外堀は、渓谷、小川、沼地、窪地などをたくみに利用し、掘りだした大量の土は、千代田区の九段、番町、麹町の高台に盛りあげて土塁とした。

同時に、堀周辺の麹町にあった寺院は市ヶ谷、四谷へ、牛込門付近の寺院は牛込の中心部へ移転を命ぜられている。

堀は両岸に石垣を築き、要所には城門を配した。

新宿区内にあったのは四谷・市ヶ谷・牛込門で、これを見付とよんだ。見付とは、城の番兵の見張り所をいう。

江戸城外堀跡は、昭和三一年三月、国の史跡に指定されている。

その外堀にかけられて千代田区と結ぶのが国電四ッ谷駅わきの四谷見付橋である。

江戸城総構ができると、甲州街道の四谷見付地点は「喰いちがい」になっていた。

いまでいえば、新宿から進んで四ッ谷駅前の交差点で左折し、区設四谷見付小売市場前で見付をすぎ、こんどは右折、さらに左折して再び甲州街道へ出る形であった。

見付を中心に道路をこのように変形としたのは、敵の攻撃をうけた時、いったんこの地点で阻止しようとする防御の知恵である。

見付門は四方を石垣で築いた袋地になっており、ここに進入してきた敵をとまどわせ、鉄砲や矢を射かけようとしたものだ。

明治時代をむかえると、都心と西郊部を結ぶ幹道に、このように変則的な構えは交通のさまたげとなる。

そこで東京市は甲州街道のこの部分を直線道路にずるため、明治四四年(一九一一)四月、外堀の架橋工事に看手した。

橋脚の材料となる鉄鋼はアメリカから輸入した。当時の写真には、四頭だての馬で巨大な鉄材を引く光景がみられる。

作業員は延べ六万人、総工費二七万六七〇〇円余。長さ三七メートル、幅二三メートルの橋梁の両端には八個のランプを取付けた橋梁燈を配すなど、デザインはフランス式のクラシック調であった。これは、付近に赤坂離宮(現迎賓館)があったため、風致の調和を考慮したためである。

完成は大正二年(一九一三)九月で、翌一〇月五日に開橋式を行なった。

橋がかけられたことにより、麹町区(千代田区)、四谷区(新宿区)の住民は大いに喜び、三日三晩にわたって盛大な祭り気分でわきたった。

甲州街道を西へ新宿へ向かって進み、四谷二丁目の一・四番の間を左折すると西念寺(若葉二の九)で、服部半蔵の墓がある。

西念寺は、文禄二年(一五九三)に徳川家康の家臣服部石見守正成が開基した。

正成は通称を半藏、半三といい、槍の名手として聞こえ、家康三将の一人にかぞえられた。

天正一○年(一五八二)本能寺の変が起こると、和泉国(大阪府)堺を見物中の家康を警固して伊賀(三重県)の山越えをし、主人の危地を救う功があった。

家康が関東に入国すると、与力三十騎、伊賀同心二〇〇人を支配し、半蔵の通称に由来するという半蔵門内に居を構えて、城内外の雑事を指揮した。

こうしたことから、後世、半蔵は伊賀忍者の頭という誤伝がうまれた。 |

服部半蔵正成の墓(西念寺) |

塙保己一(はなわほきいち)の墓(愛染院) |

天正七年(一五七九)に家康の長男岡崎三郎信康(のぶやす)が、義父の織田信長から甲斐(山梨県)の武田氏に通謀している嫌疑をうけて切腹を命ぜられたおり、信康の幼い頃から守り役をしていた半蔵が惨死役の命をうけた。

半蔵は信康の死をいたみ、のち麹(こうじ)町清水谷に一庵をいとなみ、剃髪して百念と号した。

これが西念寺の起こりである。

寛永一一年、江戸城外堀工事のとき西念寺は現在地に移った。

西念寺の西隣りに愛染(あいぜん)院(若葉二の八)がある。ここに、高松喜六と塙保己一(はなわほきいち)の墓がある。

愛染院もまた、寛永一一年に麹町貝塚(現在の三宅坂付近)から現在地に移った。

甲州街道には、日本橋から高井戸までの間に休憩所がなく、旅人が難儀をしていた。

そこで元禄一一年(一六九八)、浅草の名主高松喜兵衛ら町人四名が、権利金五六〇〇両を幕府に上納する条件で、宿場設置許可を願いでた。

こうして内藤氏の拝領地だった御苑の北側、新宿二丁目を中心とする甲州街道沿いに宿場町ができ、「内藤新宿」とよばれた。

喜兵衛は喜六と改めて新宿の名主となり、代々続いた。喜六は、新宿発展の基を開いた人物といえよう。

塙(はなわ)保己一は、延享三年(一七四六)いまの埼玉県で生まれた。

五歳のとき失明したが、一三歳で江戸へでて、国学、漢学、神道、医学などを学んだ。のち賀茂真淵の門にはいった。

天明三年(一七八三)に保己一(ほきいち)は盲人に与えられる最高の地位である検校(けんぎょう)に昇った。

そして幕府の援助をうけ、『群書類従』の編纂に尽力し、文政二年(一八一九)完成した。

『群書類従』は、江戸時代以前の未刊の古文献を収録して編集したもので、神祇(じんぎ)、帝王、系譜、武家など二五部門に分けられた。

正編は五三〇巻、六六六冊。また、保己一が没した翌年に完成する続編は、一一五○巻、一一八五冊をかぞえる。

現在、渋谷区の温故学館に刊行当時の木版の版木が保存されている。

文政四年(一八二一)九月、保己一は七六歳で没し、四谷安楽院に葬られたが、ここが廃寺となったので、明治三一年、愛染院に移された。

さらにその西隣りの須賀神社(須賀町五)は四谷牛頭(こず)天王社といったが、明治以降須賀神社と改称された。

牛頭(こず)天王(インドの祇園総社の守護神)に稲荷社を合祀する四谷の鎮守である。

社殿の天井に三十六歌仙の額がかかげられている。

現在の新宿区大京町に住んでいた旗本で画家の大岡雪峰(せっぽう)が、天保七年(一八三六)に奉納、歌は公卿の正三位(しょうさんみ)・中納言千種有功(ちぐさありこと)の書になる。

須賀神社を出て、路地を一つ越すと、田宮稲荷神社跡(左門町一七)で、四谷怪談の「お岩さま」ゆかりの神社。

お岩は、幕府御家人田宮又左衛門の娘で、田宮伊右衛門の貞淑な妻であり、美人であったという。

下級武士の家で生活は苦しかったが、お岩はよく働いて家を守り、また、代々家に伝わる稲荷を厚く信仰したと伝わる。

このお岩にあやかろうと、家内安全・商売繁昌を祈って、人々は「お岩稲荷」として信仰するに至り、明治以後は田宮神社とよばれた。

なお、お岩は寛永一三年(一六三六)に病没したという。

これが事実であり、怪談のもとになるような話は何もない。

ところが、文政八年(一八二五)四世鶴屋南北は歌舞伎台本「東海道四谷怪談」を書き、三代目尾上菊五郎が浅草の中村座で上演、大当りした。

四谷左門町の浪人民谷伊右衛門の妻お岩が、夫の不実を怨んで慎死し、亡霊となってたたるという巷説をもとに脚色した怪談物である。

この作品は完全なフィクションだが、南北が各種の事件を素材に、巧みに構成したことや当時のエロ・グロ流行の波にのってたちまち評判となった。

明治一三年、歌舞伎役者の初代市川左団次の懇請で神社は中央区越前堀一−四に移転し、四谷の旧址には小祠のみが残された。

しかし、今次大戦の戦火にかかって両所ともに焼失、戦後、越前堀を本社、四谷を旧址とした。

なお、戦後、世田谷区の玄照寺からお岩の木像なるものを運び、於岩稲荷立正殿、長熈山陽運寺が神社跡付近に建てられた。

甲州街道に出て、四谷三丁目交差点を過ぎた左手、長善寺(四谷四の一)にめのう観音像が保存されている。

長善寺は天正三年(一五七五)創建という。

初めは小さな草庵であったが、二代将軍秀忠が鷹狩りの途中ここで休息した時、一面に笹がおい繁っているのを見て「以後、笹寺と称せよ」と命じた、と伝わる。

この寺には、高さ約六センチの瑪瑙(めのう)材の観音像が安置されている。

将軍秀忠の念持仏で、夫人の崇源院が納めたものである。

なお、境内には勧進相撲始祖の記念碑もある。

甲州街道に面した新宿文化会館の一つ手前の横丁を入る多武峯(とうのみね)神社(内藤町一)に、次のような伝説が残っている。

天正一八年九月、徳川家康が江戸入城の日、家康は内藤修理亮(しゅりのすけ)清成(信濃高遠(たかとう)藩三万三千石の祖)に「お前の馬が一息で回れるだけの土地を与えよう」といった。

そこで清成は、白馬にまたかって、現在の新宿御苑内の榎(えのき)を中心に駆けだした。

ぐるりを一周して馬は死んだが、家康は約束どおり清成が馬で駆けめぐった土地を与えたという。

文化一二年(一八一五)、新宿御苑内の白馬が倒れ、葬られたと伝わる場所に俊馬塚がたてられた。

明治五年になって内藤氏の屋敷が大蔵省に買収されると、俊馬塚は、内藤氏の祖藤原鎌足を祀った多武峯神社と共に現在地に移り、白馬堂も建てられた。

家康は江戸入城が決まると、密使を放って四谷付近を調査した。武田・北条の残党を警戒したためである。密使の報告をもとに、内藤氏は江戸城西部の関門、鎌倉道と甲州道の交差する現新宿二丁目に陣を張って警備したともいう。

これらの伝えは、内藤氏の拝領地が代々木、千駄ヶ谷、大久保、四谷一帯に及ぶ広大なものであったことと、警備に使った馬が疲労のために倒れたことが結びついて、のちに生まれたものであろう。

|

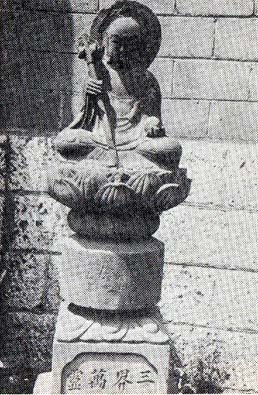

西迎寺の阿弥陀仏像

少し戻って、四谷三丁目交差点を北にはいると、左手が全勝寺(舟町一一)で、山県大弐(だいに)の墓がある。

山県大弐(一七二五−六七)は、江戸中期における尊王思想家である。 |

山県大弐の墓(全勝寺)

|

山梨県竜王町篠原に生まれ、名を昌貞といい、柳荘と号した。

郷里では、宮司のかたわら、尊王思想を説いていた。

宝暦六年(一七五六)、江戸に出て、四谷坂町に住み、医術を生業としていたが、やがて『柳子新論』を著わした。

内容は、朱子学的な大義名分論で幕府を批評したものである。

尊王思想書として、のちに吉田松陰ら幕末の志士に多大の影響を与え、明治維新の思想的な原動力となった。

明和三年(一七六六)、私塾における兵学の講義内容をとがめられ、同志と共に捕えられて翌年処刑されたのである。

全勝寺の少し先、西迎寺(せいごうじ、舟町一三)の阿弥陀仏像を見よう。

銅作り、高さ約五メートルの露坐の仏像である。

幕臣伏見勘七郎が、父の供養のため、元禄七年(一六九四)に建てたもので、当時の名鋳造師といわれた椎名良寛の作である。

伏見氏とは、同寺が紅葉山(現在の皇居内)から寛永一二年(一六五三)この地に移転する際、尽力した人である。

この仏像の顔はおだやかであり、造形的にも美しい。区内では最も規模が大きい。

新宿文化会館(内藤町八七)前に四谷大木戸跡の碑がたっている。

大木戸の位置は四谷四丁目交差点の中央部にあたる。

元和二年(一六一六)、道の両側に石垣を築いて木戸を設け、四谷から出る貨物を検査し、商品の送り状や荷主問屋の手形の検査も行なった。

江戸市内の物資が欠乏することを恐れたためである。午前六時から午後六時まで門をあけていた。

大木戸の廃されたのは寛政四年(一七九二)で世が泰平となり、ことさら物資の改めをする必要がなくなったからでかろう。

現在たつ大木戸碑は、昭和三四年一一月、地下鉄工事で発見された玉川上水の石樋を使ってつくられたものである。

新宿文化会館の位置は、玉川上水水番屋跡(内藤町八七)にある。

江戸時代初期、江戸市民の飲料水を得るのに、慶長八年(一六〇三)完成の神田上水や赤坂溜池の水を用いた。

だが、享保年間(一七一六−三六)には、武家と町人の人口は約一〇〇万に増えたように、年々人口は増加していった。

そこでこれより前に掘開されたのが玉川上水である。

前述したように幕府は承応二年(一六五三)多摩川沿岸の住人である庄右衛門・清右衛門兄弟に介して工事に当らせた。

当初の工費は七五〇〇両であったという。

羽村から多摩川の水を取入れ、四谷大木戸までの約五○キロの導水溝が翌三年に完成した。

二人はこの功により玉川の姓を賜わり、子孫は代々上水役を勤めた。

上水は、大木戸まで暗渠(あんきょ)で導かれ、大木戸に本番小屋を置いて給水の調節を行ない、あまった水・塵芥を渋谷川へ落とした。

大木戸からは暗渠となって四谷見付まで導かれ、ここで二筋に分かれ、木樋で江戸の西部から南部にわけて配水した。

大木戸碑と並んで建つ玉川上水記念碑は、上水を引いた理由や玉川兄弟の本蹟などをしるしたもので、明治一八年四月の建碑。篆額(でんがく、石碑の上部に書いた題字)「上水碑記」は一五代将軍慶喜のあと徳川の宗家を継いだ徳川家達(いえさと)の筆になる。

三遊亭円朝旧居跡(新宿一−二一)は、新宿文化会館の反対側の道路をはいり四谷第七小学校・花園公園付近である。

明治の落談界を代表する三遊亭円朝が、明治二一年一一月に江東区二葉町からこの地に移り、二八年二月までの六年四ヵ月を過ごした所である。

屋敷は約七〇〇〇平方メートルで、周囲を四ッ目垣で囲み、屋敷内には、孟宗(もうそう)竹の薮(やぶ)、広い野菜畑、エノキ、スギなどの植えこみ、小砂利を敷いた回遊式庭園があった。

母屋と廊下続きの離れは円通堂と呼ばれた。

新宿在住中の円朝は、明治二四年四月、井上馨(かおる)邸での口演を臨席の明治天皇がきかれるという光栄に浴した。

同年六月以降は寄席(よせ)から身をひき、もっぱら禅、茶道に心を寄せたという。

二七年になると、「名人長次」の作品を発表している。

円朝は明治三三年八月、下谷(現、台東)区車坂五六番地で没した。六二歳。

新宿の繁華街に近くなってきた。太宗寺(新宿二の二二)を訪れよう。

寺域は初め内藤氏の拝領地であったが、太宗なる僧が草庵を結んだ。

内藤氏四代正勝の時から庇護をうけるようになり、寛永六年(一六二九)正勝の葬儀以後、内藤氏の菩提寺になったという。

昭和二七年の区画整理で内藤家の墓所を改葬した際、墓石下から被葬者の愛用した時計、印籠、煙草用具、古銭など数百点が発見され、現在、寺に保管されている。

○江戸六地蔵の一つ

太宗寺入口に、高さ三メートルの銅造地蔵菩薩坐像がある。

深川の地蔵坊正元なる者が、生命の危篤状態から脱した延命報恩のため、浄財を寄進して造立したもの。

なお、江戸六地蔵は次のとおり。

一番 品川寺(品川区南品川三丁目)。宝永五年(一七〇八)造立。

二番 太宗寺。正徳二年(一七一一)

三番 真性寺(豊島区巣鴨三丁目)。正徳四年(一七一四)

四番 東禅寺(台東区東浅草二丁目)。宝永七年(一七一〇)

五番 霊岸寺(江東区白河一丁目)。享保二年(一七一七)

六番 永代寺(江東区富岡町)。享保元年(一七二〇)。明治の廃仏毀釈で破壊。

太宗寺の閻魔(えんま)像 |

太宗寺の脱衣娑(だついば)像 |

成覚寺の旭地蔵 |

○太宗寺閻魔(えんま)像

この像は高さ五メートル、江戸最大を誇リ、文化一一年(一八一四)の作だが、たび重なる大火によって資料がなく、作者が何者か明らかでない。

閻魔は、死んだ人間の極楽・地獄行きをきめる役割りをするといい、以前は、聞きわけのない子などが母親から「おえんまさまに連れてゆくよ」とおどされたものだ。

堂の正面上に掲げられている「閻魔殿」と書いた額は、中国清朝の官吏秋氏が、嘉永三年(一八五〇)に奉納したものである。

○太宗寺脱衣娑(だついば)像

閻魔像の左側に安置されている。

これは、地獄入口の三途(さんず)の川の渡し守で、経帷子(きょうかたぴら)の亡者を川べりでとらえて着物をはぎ、まっ裸にして地獄へ送りこむ役をする。

明治三年の奉納だが、作者は不明。

○太宗寺三日月不動明王像

江戸時代の作と伝わるが、資料の焼失で不詳。縁起によれば、この像を高尾山に安置しようと江戸から甲州街道を運ぶ途中、太宗寺で休憩した。

いざ出発のとき、不動の重さがにわかに加わり、びくともしなくなった。

一行のうちに不動の霊夢を感じた者がいて、太宗寺が鎮座すべき有縁の地であろうと判断し、不動堂を建立したという。

太宗寺の裏手、靖国通りに面した正受院(新宿二の一五)は、文禄三年(一五九四)創建と伝わる。

境内には、針塚と、宝永八年(一七一一)鋳造で、戦時中に供出され戦後アメリカに渡ってアイオア州立大学内の海軍特別訓練隊に保存され、昭和三七年一二月に返還された「平和の鐘」がある。

○正受院脱衣娑像

高さ七五センチの像で、顔は笑みをおびてやさしい。

嘉永三年(一八四八)この寺に安置されたという。

咳の願かけに効験ありとして江戸の町民から信仰を集め、のちには、諸病平癒や金運にも霊験あらたかと喧伝され、参詣の人々でにぎわった。

正受院のすぐ隣りに成覚寺がある(新宿二の一五)。この寺は、正受院と同じ文禄三年の創建と伝わる。

宿場町内藤新宿は、遊廓としての性格を強くもっていた。そこに働く遊女たちは、死ねば犬猫同然に無残な姿でこの寺へ運ばれた。

「投げ込み寺」といわれるゆえんである。

○子供合埋碑

子供とは、抱主(かかえぬし)が遊女を呼ぶときの言葉である。

投げ込まれた子供(遊女)を合葬し供養したもので、万延元年(一八六〇)に楼主たちが建立した。

○旭地蔵

成覚寺入口石段のすぐ左下にある。

玉川上水に身を投げた情死者の慰霊碑で、内藤新宿の遊女が、なさぬ仲を悲しんでなじみの客と死出の旅立ちをしたものであろうか。

寛政一二年(一八○○)から文化一〇年(一八一三)まで一八名の名がきざまれている。

寛政一二年に現在の新宿高校付近の玉川上水岸付近に建立され、明治一二年七月、現在地に移された。

○恋川春町墓

春町に江戸中期の酊供祭駿河小島藩松平氏の家臣で、本名を倉橋格(いたる)といい、狂名を酒上不埒(さかのうえのふらち)ともいう。

浮世絵を好んで勝川春章(しゅんしょう)に私淑し、藩邸が小石川春日町にあったこともあって恋川春町と称した。

安永四年几七七五)刊の『金々先生栄花夢』が好評で、黄表紙の祖といわれる。

黄表紙とは、大衆の絵入り文学の一種で、絵を浮世絵ふうに描き、文は都会的な機智をもりこんだもので、表紙が黄色いところからこうよばれた。

寛政元年(一七八九)にだした『鸚鵡(おうむ)返文武二道』は大成功だったが、これが寛政の改革を風刺したものと誤解され、改革を推進する老中松平定信の喚問をうけ、このために自殺をとげたというが確証はない。

寛政元年七月没。四六歳。墓碑に彫られた辞世は、

“われもまた身はなきものとおもひしに 今はのきわぞくるしかりけり”

|

新宿駅東口の馬水槽

|

|

新宿駅東口を出た植込みの中に、水槽が置かれている。

これは、馬水槽と呼ばれるもので、東京の水道の育ての親といわれる中島鋭司博士が、明治三四〜三五年欧米諸国を視察した際、ロンドン水槽協会から寄贈されたものである。

大理石製で、明治三九年、市設共用栓として東京市役所前に設置され、給水していた。

まだ荷馬車の多かった時代、馬の水を飲む姿がよく見うけられたという。

しかし、そうした利用が少なくなると放置され、昭和三二年淀橋浄水場の中に移された。

昭和三九年、新宿民衆駅完成を記念して現在地に移設されたのである。

一般から名称を募集して、それは「みんなの泉」と名づけられた。

上部が馬の水飲み場、下に小さな水槽がついていて、犬や猫の水飲みになっており、裏が人間の水飲みになっているのも愉快だ。

現在では、本揚のロンドンでも非常に少なくなっていて、世界では三個しか現存しないといわれる。

余談であるが、馬水槽のある植込み地帯に、いわゆる「フーテン族」がたむろするようになったのは昭和四二年夏である。

彼らはここを“グリーンハウス”と呼んで、シンナー遊びにふけったり、暴動を起こしたりして、一時期、話題を集めたものであった。

新宿駅の南側、貨物取扱い所の道路を越した新宿四丁目三に天竜寺がある。

境内の鐘楼にある鐘を時の鐘という。

天竜寺は、この地に天和三年(一六八三)牛込より移転した。

当時江戸市中には七ヵ所の「時の鐘」があった。

日本橋本石町、本所入江町、芝西久保切通し、浅草寺境内弁天山、上野山内忍ヶ岡名教院、小石川関口台新長谷寺、市ヶ谷八幡境内専福寺の七ヵ所。

しかし場末である新宿までは届かない。

そこで、赤坂田町の成満寺と、この天竜寺の鐘を加えて九ヵ所とした。

天竜寺の時の鐘は、別名「追い出しの鐘」ともいわれた。

このあたりに住む武家たちが登城するのに、時刻に遅れないよう半刻(はんとき)ばかり早くついたという。

『東京名所図会』に、 |

天竜寺「時の鐘」

|

天竜寺の鐘楼にてもとは昼夜鐘を撞きて其時刻を報ぜり。

此辺は所謂(いわゆる)山の手にて、登城の路、遠ければ便宜を図れり。

時刻をば少しく早めて報ずるを常とせり。

故に当時は「天竜寺の六つで出る」とか「市谷の六つで出る」とかいひあへり。

新宿妓楼(ぎろう)の遊客も払暁早起して袂を分たざるを得ず。

因て俗に之を「追 出し鐘」と呼べり。

此名物の鐘も近来廃止するに至れり。 |

この鐘は、天竜寺を菩提所とした常陸笠間藩主牧野備後守が、明和四年(一七六七)、武州多摩郡谷保(やほ)村(現、国立市)の鋳物師関孫兵衛に作らせたものである。

昭和二八年一○月に重要美術品の指定を受け、戦時中の金属回収をまぬかれた。

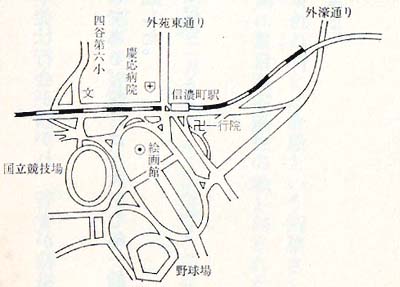

国電信濃町駅南側の低地に、一行院(南元町一九)というお寺がある。山号を永固山千日寺という。

一千日の供養を行なったといわれる。現在、千日谷会堂と呼ばれる。一行院わきの坂を千日坂という。

慶長一三年(一六○八)の起立で、開基は、下総古河七万二〇〇〇石の藩主永井直勝である。

昭和三九年の東京オリンピック開催をひかえ、高速道路四号線工事の予定地にあたったため、このお寺の敷地内の墓地の改葬をせざるをえなくなった。

その整理にともなって、多くの埋葬品が出土した。土人形、刀、すやきの動物、銅銭、下駄などである。

また、多くの頭蓋骨が完全な形で発見された。

遺体のなかには身分の高かった人も多く、瓶に納められていたため、発掘の際は瓶の山を築いた。

それに江戸時代の木製の義歯も発見された。

これらは人類学上の貴重な資料となっている。

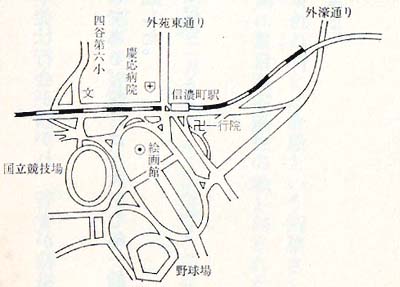

信濃町駅の南側に広がるのは、おなじみの国立競技場や神宮球場などのある、明治神宮外苑(霞岳町)である。

ここはもと、青山練兵場であった。明治天皇臨御の陸軍大観兵式がしばしば行なわれた。

大正元年九月一三日の明治天皇御大葬時には、絵画館裏に葬場場が建てられた。

御大葬後、練兵場は代々木に移されたが、代々木に明治神宮の鎮祭が決定すると、大正四年から約一〇年の歳月をかけ、明治神宮奉賛会によって外苑として改装され、大正二五年七月、その完成と共に明治神宮へ奉献された。

六大学野球で有名な神宮球楊は、大正一三年一〇月の完成で、総工費五一万円余、当時の収容人員は二万九〇〇〇であった。

ホームラン第一号は、慶応の宮武三郎で、昭和二年四月二九日の対帝大(現、東大)戦で左中間柵越え一一六メートルを飛ばした。 |

|

同六年春の増築工事で収容人員六万五〇〇〇となった。

昭和一八年一○月二一日、秋雨のけむる競技場では出陣学徒壮行会が開かれ、若者が戦場へ赴いた。

絵画館は、明治神宮外苑造成の一環としで建設されたものである。

設計は、大正七年一般から募集して一等当選の作品を基礎とし、大正一五年一二月完成した。

明治天皇のご一代を、八〇点の絵画で年代順に展示している。

top

****************************************

|