|

****************************************

Home 新宿区のあゆみ(上 下) 新宿区(自然 生活 交通) 歴史散歩(四谷 牛込 淀橋) 付録

新宿のあゆみ(上)

一章 落合遺跡から見た新宿区

top

1 遺跡発掘

|

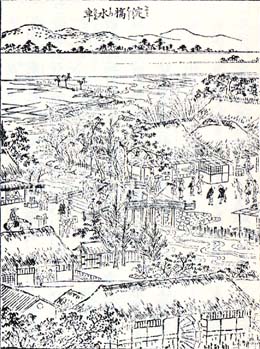

落合遺跡の発掘調査(昭和29年)

|

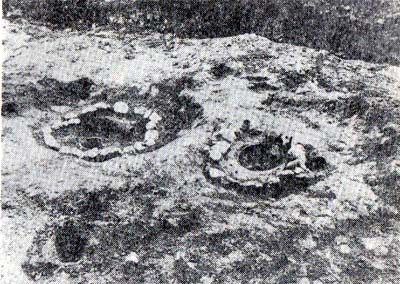

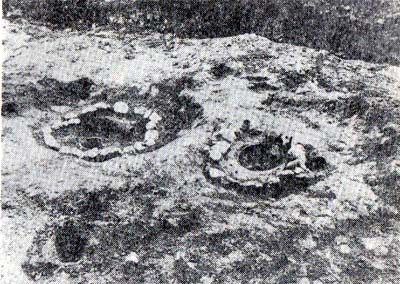

落合遺跡の炉跡

|

西武新宿線の下りが、高田馬場駅を過ぎると大きく左折する。

やがて車窓右手に台地が見えてくる。この台地は「落合台地」と呼ばれている。

武蔵野の風趣が残り、まだ畑が点在していた大正時代、道端に石器や土器が折りにふれて目にとまったという。

この落合台地の西端、中野区との区境に近い目白学園(中落合四−三一−一)および隣接の中井御霊神社一帯は、戦後急速に宅地化されていったが、その工事の際、ローム層中から先縄文時代の石器が発見された。

そしてまず、昭和二五年、国学院大学による調査で、目白学園校庭から縄文・弥生時代の竪穴住居跡三軒が発掘された。

こうしてこの遺跡の性格が明らかになった。

ついで昭和二九年、早稲田大学考古学研究室により大々的な発掘調査が行なわれた。

その際、縄文・弥生・奈良時代の住居跡七軒が発見され、その時代の土器、石器も同時に出土したのである。

落合遺跡の特徴は、いわゆる無土器文化(関東ローム層中から石器の出土するもの)の古い時代から縄文、弥生、土師と、一万年、あるいはそれ以上の期間の遺跡が複合していることである。

縄文期の家に作られた炉には、自然石でまわりを囲み、中に底の抜けた土器を埋め込む方法がある。

住宅地の場所が狭かったからであろうか、家がこわされると、それを地ならししてその上にまた家を建てている。

掘り出された炉には、昔のまま灰がつまり、土も石も火を受けて赤くなっていた。

発掘調査は、その後昭和三〇年、五〇年にも実施されて、その時代の先住人の生活が明らかにされている。

この落合遺跡から遠くない所に、西戸山遺跡などのあるところから、妙正寺川沿いの台地に古代人の集落が続き、狩猟や農耕生活を営んでいたことが考えられる。

2 先住人 top

昭和四一年七月、落合台地の東端、下落合四丁目の薬王院近くで宅地造成中、パワーシヤベルによって横穴古墳が発見され、人骨、鉄刀も同時にみっかった。

ただちに、新宿区立図書館資料室が中心となって調査に着手した。

横穴古墳は三基で、二基は工事によって全壊したが、残る一基は完全な調査を実施することができた。

また、全壊の一基の中から人骨二体と鉄刀一振を採集することができた。

その人骨の発見について、

「直刀は握って胸の上に捧げるように置いてあった。

右側には小柄な人骨が共に頭を西に向けて寄りそうように並んでいた」と報告されている。

一三〇〇〜一五〇〇年を経過したと思われる古墳時代によく類似していることが認められた。

この調査をまとめた「落合の横穴古墳」(新宿区立図書館資料室紀要1)の末尾に、

「その時期については奈良時代(八世期中、後)と考えられるであろう。

さらに想像がゆるされるなら、落合台地上の集落は武蔵国豊島郡に属し、そのうちの何郷にあたるかは、いま即急に明暸になし得ない。

しかし、この横穴古墳の被葬者達も、あの武蔵国分寺建立時には瓦の納入や労役などに参加した人達であったかも知れない。

そんなことを想い浮べると、この横穴の被葬者達もきわめて身近な存在を感ずるのである」

としるされている。

二章 牛込氏の登場 top

1 上野国出身の牛込氏

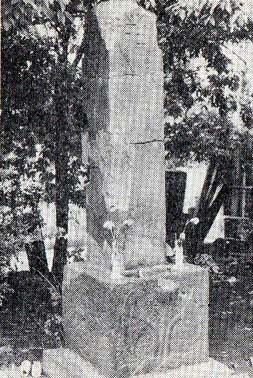

大永年間(一五ニー〜二八)、群馬県勢多(せた)郡大胡(おおご)城(赤城山南麓)にいた大胡氏が牛込に移った。

大胡氏は藤原秀郷(ひでさと)の後裔(こうえい)と称している。

牛込に移ったのは大胡重行といかれ、地名の牛込氏を称し、武蔵国一帯を勢力下においた上杉氏に従っていたようである。

重行は天文一二年(一五四三)没し、法名を宗参(そうさん)といい、宗参寺(弁天町九)に葬られている。

宗参寺は天文一三年(一五四四)に、勝行が父の重行の一周忌に際して開いたものである。

牛込氏は、のちに小田原北条氏に従い、牛込、日比谷、堀切を所領していた。 |

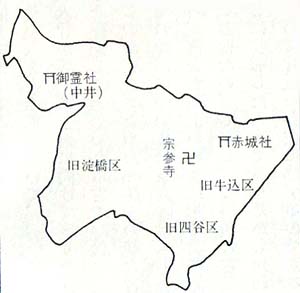

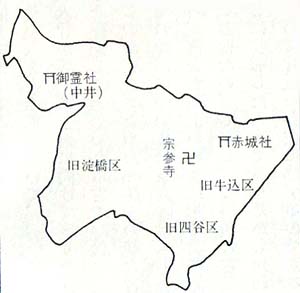

中世の新宿にあった寺社名

|

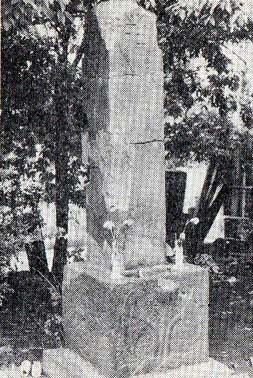

牛込氏の墓(宗参寺墓地)

|

牛込の袋町の光照寺一帯は牛込氏の館跡であったという。

牛込氏については、その系図、牛込に移った時期など不明な点が多い。

北条氏が豊臣秀吉の軍門に降ってからは、徳川氏に従って、のち旗本に取りたてられた。 |

三章 徳川氏の入国 top

1 入国当時の新宿

小田原北条氏が滅亡し、徳川家康が関東の領主として江戸へ入城したのは天正一八年(一五九○)八月である。

当時の江戸は、海が現在の日比谷交差点あたりから馬揚先門のあたりまで入りこみ、日本橋、京橋、銀座、築地一帯は海であった。

町屋にしても、わずか百軒あるかないかの家数であった。

四谷、牛込、角筈(つのはず)といった地名はすでに見えるが、いずれも村落であった。

牛込肴町は入国以前から町屋があった。入国のときは案内として牛込の七ヵ村の者が川崎まで迎えに出たという。

かっては兵庫町といい、肴屋たちが住んでおり、家康にたびたび肴を差し出して金をもらったことから肴町と改めたという。現在の神楽坂五丁目である。

四谷の地域は、現在の新宿通り(甲州街道)は荒涼とした一本道にすぎず、左右ともやぶが深かった。

民家が四軒あって、鳴子(西新宿)高井戸方面より来る旅人の休息所になっていたという。

茶屋、布屋、梅屋、保久屋の四軒(四ッ屋)で、これから四谷の地名が起こったという俗説がある。

当時の江戸城は、粗末で荒れはてており、城内にある家はかやぶきといった有様であった。

江戸城の構築、城下町としての市街の整備等は当時急務とされたが、それが大々的に行なわれるようになったのは、慶長八年(一六〇三)、家康が征夷大将軍として江戸に幕府を開いてから以後である。

江戸が幕府の所在地として開拓され、市街の建設が進むにつれて、全国から人の出入りが頻繁となり、城の大手を流れている大川に橋がなくては不便であると、木橋がかけられた。 これが日本橋である。

慶長九年(一六○四)に、この日本橋を起点として、全国統制、経済交流を目的に五街道を定めた。

その一つが甲州街道であり、のちに新宿の発展に深いかかわりを持つようになる。

街道には一里塚を築いたが、天竜寺(新宿四丁目)に甲州街道の一里塚があった。

江戸の町数はのちに一七〇〇近くに達するが、寛永(かんえい)頃までに開かれた約三〇〇町は、古町といって特別の待遇を受けた。

その町人は将軍の代替りのとき、城中で催される猿楽の見物を許される特権を与えられた。

新宿区内でのこの古町は四谷伝馬(でんま)町(四谷丁二・三丁目)、市谷田町、船河原町の三町のみで、古町の大部分は日比谷、日本橋などの中心部に多い。 |

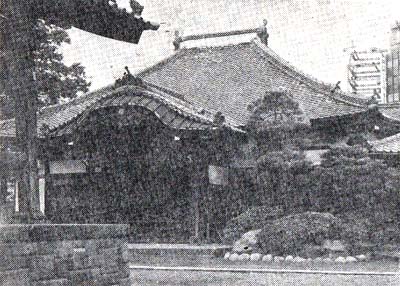

一里塚のあった地に建つ天竜寺

|

2 江戸城建設と寺社の移転

top

江戸市街の建設が一段落すると、江戸城の本格的な構築に着手する。

起工は慶長一一年(一六〇六)三月一日で、一応の完成をみたのは同一二年である。

この工事に関連して郭内の民家の大部分は郭外に移され、郭内は幕府に仕える有力な諸大名の邸宅地にあてられた。

また、市街地建設による神田台開拓では、宝泉寺、竜門寺が田安(たやす)から牛込へ、長源寺、宗泰院、長泰寺などが麹町(千代田区)より移された。

さらに、寛永一一年(一六三四)には、城の西北の外堀構築の敷地にあたるので、麹(こうじ)町付近より寺社の集団的な移転が行なわれている。

すなわち、宝蔵院、安楽寺、勝興寺、宗福寺、妙行寺、永心寺、安禅寺、正応寺等々、現在の須賀町、若葉二丁目に集中している寺院がそれで、かっては寺町と呼ばれていた。

ついで一二年には、市内の寺町全部を撤去して赤坂・市谷方面に引き移した。

仏性寺、宝竜寺、鳳林(ほおりん)寺、久成寺、千手(せんじゅ)院、浄輪寺、多聞院の七つの寺は牛込門外堀付近から移されたもので、そこは牛込七軒寺町と呼ばれた。 現在の弁天町である。

さて、城郭の規模、市街・寺社・邸宅の地域配置を定める大工事である江戸城総構築造は、寛永一三年(一六三六)に起工した。

この時、新たに掘開したのは四谷・牛込方面の外堀である。窪地、渓谷を利用した。

堀の岸は石垣で築き、要所には城門を設けた。

赤坂、四谷、市谷、牛込、小石川、筋違(すじちがい)、浅草に各城門が設けられた。

見付(みつけ)といって、城内の番兵の見張所である。

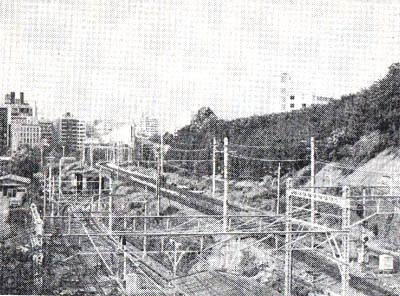

現在も国電四ッ谷駅わきにその石垣の一部を見ることができる。

これらの寺社の移転やその門前にできる町屋は、四谷、牛込の性格をかえるものであり、それまで近郊として置かれていた地域が、江戸の一部に組入れられ、市街の一環としての規模を持つことになったのである(なお、寺院の起立、移転等は付録の寺院一覧を参照されたい)。 |

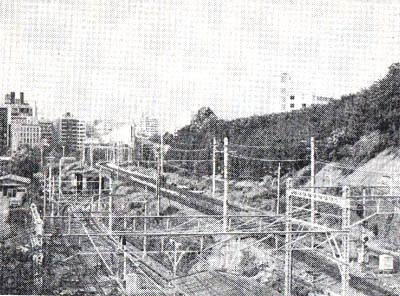

新宿・千代田区境の江戸城外堀跡(国指定の史跡)

|

3 明暦(めいれき)の大火以後

top

明暦三年(一六五七)一月一八日、本郷丸山本妙寺から出た火事は、烈風にあおられてたちまち四方に燃えひろがった。

俗にいう「振袖(ふりそで)火事」である。

火元の本妙寺の檀家(だんか)である商家の娘が死に、その棺をかけるのに使った振袖が再三奇怪な事件を起こすので本堂の前で焼捨てたところ、本堂に燃え移ったという伝説による。

この火災で江戸市中の三分の二を焼き、加えて大雪の襲来もあって餓死する者も多かった。 およそ十万もの生命が失われたという。

そこで幕府は、各種の対策をこうじ、町の復旧に力をそそぐと共に、防火都市建設の必要にもせまられたのである。

正確な江戸総地図を作製して都市計画をたてた。

諸大名の屋敷地を城外に移し、寺院の整理をし、郭外へ移した。巨大な建造物が飛火の大きな原因となったからである。

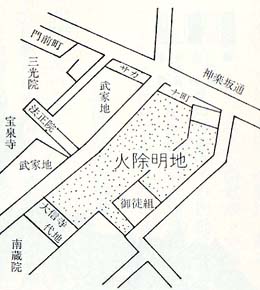

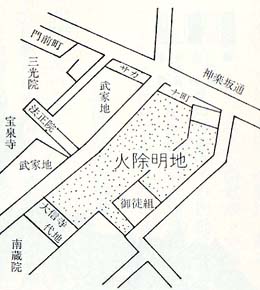

また、防火地帯、空地をつくって火をそこでくい止めるのを目的とした火除明地(ひよけあきち)を設けた。

新宿区内では、岩戸町、市谷田町四丁目、新堀江町(三栄町)に設けられた。

新宿区域内は、この大火を免れたため移ってきた町人も多かったと思われる。 牛込津久戸門内、牛込弐十人町(原町二丁目)に町屋ができ、四谷伝馬町三丁目(四谷三丁目)にはこの頃より畳職を営む者がでてきた。

明暦大火以後、外堀周辺に居住者が増加するのである。 |

岩戸町の火除明地

|

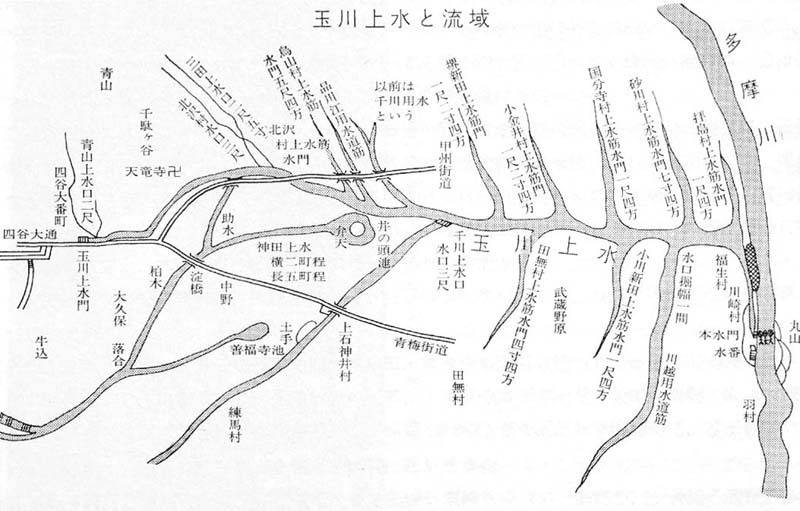

4 神田上水と玉川上水 top

新宿区と中野区境、そして下落合辺を通ってほぼ文京・豊島区境を流れる川を神田川という。

武蔵野の一隅に建設された江戸の悩みは、飲料水の乏しいことであった。

家康入国の天正一八年(一五九〇)に、飲料水獲得のため家臣の大久保藤五郎忠行に水源の調査を命じた。

藤五郎は、さっそく水源の調査に当り、井の頭(いのがしら)池の水が清潔で豊富なることを発見し、上水道の掘開に着手した。

しかし、正確な掘間技術や完成年月は不明である。

井の頭池から流れ出して、善福寺(ぜんぷくじ)池、妙正寺(みょうしょうじ)池(杉並区)から流出する善福寺川。妙正寺川と落合村で落ち合い、目白台下の大洗堰(おおあらいぜき)でせき止め、一部は小日向(こひなた)台下から水戸家屋敷(現、後楽園付近)に引き、御茶の水堀上を木樋を渡して神田・日本橋方面に供給したので、神田上水といわれたのである。 |

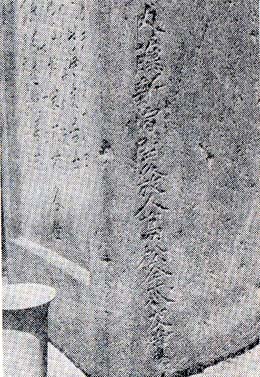

玉川兄弟の功績をたたえる上水記念碑(内藤町87) 玉川兄弟の功績をたたえる上水記念碑(内藤町87)

|

江戸市街への水の供給は、当初神田上水で間に合っていた。だが、しだいに江戸の拡大発展、人口増加に伴って神田上水のみでは飲料水が不足するに至った。

こうしたことから、幕府は承応(しょうおう)二年(一六五三)、多摩川の水を引くこととし、多摩川沿岸に住む水理にくわしい庄右衛門、清右衛門の二人によって工事が起こされた。

幕府は二人に工事費として六五〇〇両を与えた。

両人は、現在の西多摩郡羽村(はむら)町を水源として掘り始めたが、高井戸辺に至るまでに資金を使い果たし、さらに追加を願ったが、完成後に与えるとの意向に、所有していた町屋敷を売った一〇〇〇両をもって翌三年に完成させたという。

上水は、四谷大木戸(四谷三丁目交差点)まで武蔵野の中を約五〇キロを素堀で通した。

四谷大木戸からは暗渠(あんきょ)で、四谷門外まで石樋を埋めて引き、そこから先は木樋によって一部は城内へ、北は番町・富士見町・飯田町方面へ、南は平河町で永田町から虎の門外に至り、現在の中央区内ほぼ全域に給水した。

現在の内藤町八七番地、新宿区文化会館のある所は、当時水番小屋があった。

ここでは給水量の調節をはかっていたのである。

明治以後、石樋と木樋は鉄道の敷設や建物の建築などの際掘り出されて、これらの遺物を我々は新宿区立中央図書館で見ることができる。。

用材はおもに水に強いヒノキで、マツ、スギを用いることもある。凹形にくり抜き、同じ材質でふたをする。

各管の連絡や方向転換には溜桝(ためます)を使い、送られてくる水は各戸で井戸を設けて汲みあげたのである。

この配水は、明治二五年から三二年にかけて建設された淀橋(よどばし)浄水場(現在の西新宿一丁目にあった)が、近代式の給水事業を開始するまで利用されたのである。

玉川上水はこのほか、流路の拝島(はいじま)村、小金井(こがねい)村、国分寺村などの灌漑用として分水利用され、近世を通じて江戸およびその近郊にとって欠くことのできない大動脈だったのである。

四章 内藤新宿の設置 top

1 新しい宿揚町

幕府開府の翌年に五街道が制定されたことはすでに述べたが、五街道とは、東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道である。

新宿区内でいえば、国電四ッ谷駅から新宿駅へ向かい、新宿駅南口前を通る大通りがそれで、甲府に至町甲府から中山道の下諏訪に連絡する。

はじめ、甲州街道の第一の宿揚は高井戸(たかいど、杉並区)であった。

徳川家康の入国後、江戸市街の完成卞四谷見付門が作られ、四谷は江戸の一角をなし、甲州街道の開設をみた。

同時に街道筋の町屋がおいおい繁昌するきっかけともなった。

明暦の大火後の市街の充実、発展によってしだいに街道の往来が増加してきた。

日本橋と高井戸宿間の距離は四里二町(約一六キロ)で、この街道を往来する人馬が難儀をしていた。

浅草阿部川町の名主(なぬし)である喜兵衛という者と、同じ浅草の町人市左衛門、忠右衛門、嘉吉、五兵衛の五名は、その中間地点たる四谷に宿駅開設を願い出た。

そして元禄一一年(一六九八)、五六〇〇両という巨額の金を上納することを条件にし、営業権を確保して新宿開発にかけたのである。

この街道の両側は、信濃高遠(たかとう)の城主内藤若狭守(ないとうわかさのかみ)の下屋敷であり、その地の一部が公収されて新しい宿場、すなわち「内藤新宿」となった。

幅五間半の街道と東西九町余、南北一町たらすの地に家作をして宿揚町が完成した。

現在の伊勢丹付近から新宿一丁目あたりの間である。

喜兵衛は名を高松喜六と改め、名主となった。

当時、この街道は大名の通行や一般旅行者の利用は五街道のうち最も少なかったが、産業道路として重要であった。

江戸時代中期の元禄時代は、農業生産力の発展と共に商業の興隆もあったから、相当量の物資が街道沿いの農山村から大消費地である江戸へ輸送されたことであろう。

こうした旅行者の絶えない宿場の旅籠屋では飯盛女を置いた。名目は食事の給仕であったが、その実は娼婦である。

内藤新宿は、このように遊廓としての性格を強めていった。

ところが、飯盛女の客引きが目に余るものがあったからとも、あるいはまた、四谷大番町(大京町)に住む御家人の内藤大八なる者が、遊興の果て旅籠屋の下男に殴打されて帰ったことから、兄の新五左衛門は武士の恥として大八に腹を切らせ、その首を持って大目付松平図書頭(づしょのかみ)を訪れ、私知行を差し出すから内藤新宿を取りつぶすよう願い出たとか。

いずれにしても風紀の乱れが原因となったのであろう。

享保三年(一七一八)に宿駅が廃止された。

この享保三年という年は、皮肉にも幕府が江戸四宿のうち、品川、板橋、千住宿には飯盛女を公認した年である。

取りつぶしで打撃を受けたのは旅籠屋で転業したり他に土地を求めたりした。馬持ち人足などに至っては渡世(とせい)もできかねる状態におちいってしまった。

そしてそれから五〇年後の明和(めいわ)九年(一七七六)、五世喜六の請願もあってようやく再開の運びとなった。 |

新宿の開祖高松喜六の墓(愛染院)

|

江戸の発展につれて街道を往来する人馬もふえ、新宿の再開はどうしても必要であった。

同年の旅籠屋の数は三八軒である。

御法度(ごはっと)はもちろん、御触(おふ)れに至るまで必ず守り、火災には充分気をつける、旅人相手の遊興にも気をつける等、この時に誓約を述べている。

もちろん守らなかったようである。

寛政一一年(一七九九)、旅籠屋の数は五二軒で、かなり繁昌していた。

旅籠屋のほかに茶屋が置かれた。文化三年(一八〇六)に茶屋の数は六二軒あった。

これらが街道の両側に軒を並べて歓楽街をなしていた。

町名は内藤新宿上町・中町・下町と分けられ、現在の新宿三・二・一丁目である。

また、この歓楽街の出現は、近郊農村の性格をかえてしまった。隣接の角筈村がその好例であろう。 |

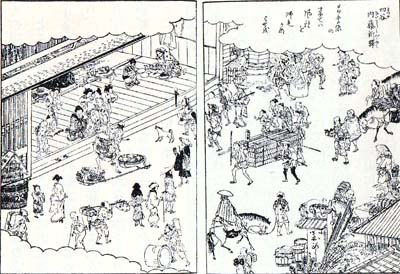

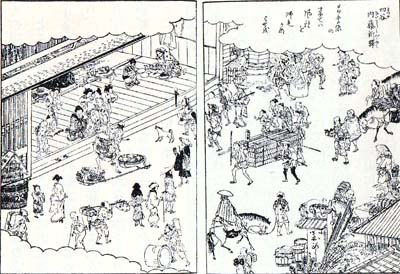

内藤新宿(江戸名所図会より)

|

文政一〇年(一八二七)の調査によると、村の商人、職人の合計が一七〇人で、住民の八割五分にあたる。

都市生活に必要なすべての商業が営まれ、奢侈(しゃし)的な要求に応ずるものすら存在したという。

2 その頃の新宿区 top

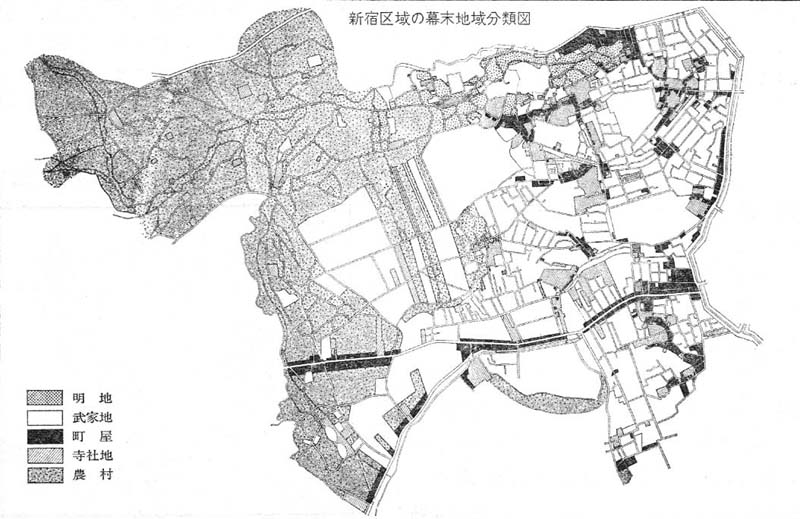

江戸時代を通じて、新宿区域内を分類すると、武家地、寺社地、町屋、それに農村ということになる。

大名屋敷の代表的なものは、現在戸山ハイツ一帯の尾州(びしゅう)侯(尾張名古屋藩主)戸山屋敷と新宿御苑になっている内藤氏屋敷が挙げられる。

大名は、広大な敷地内を庭園化して風流を楽しみ、なかには百姓を住まわせて田畑を作らせたり、茶屋を置いたりしていた。

これと対照的なのが、百人組、伊賀組など組を単位とした土地があった。

下級武士たちが住んでおり、大久保百人組のつつじの栽培は、下級武士の内職として成功したものである。

寺社地は、そのほとんどが寛永一一年(一六三四)以来麹町などから移転したもので、その数は二〇〇を越していた。

そしてそのうちいくつかは門前町屋を形成していた。 |

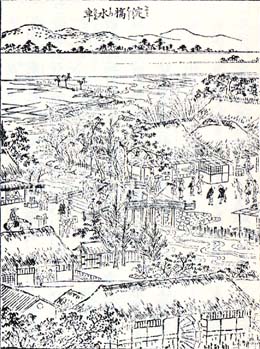

谷文晃が描いた戸山山荘の絵

|

門前町屋とは、寺社が寺社地を町屋に貸付け、町屋を開かせたものである。

門前町屋は商業地で多種類の商売が営まれていた。

また、寺社は門前町屋と密接な関係を保つため、祭日や市日を定めて信仰と商売を両立させている。

関東で行なわれる酉(とり)の市は、江戸以来盛んであり、四谷須賀神社、新宿花園神社など現在でも多く人の集まるところとなっている。

町屋は、牛込・四谷地区の武家屋敷や寺社の間に多かった。

甲州・青梅両街道の出入口にあたる四谷の街道筋は、町屋が軒を並べていた。

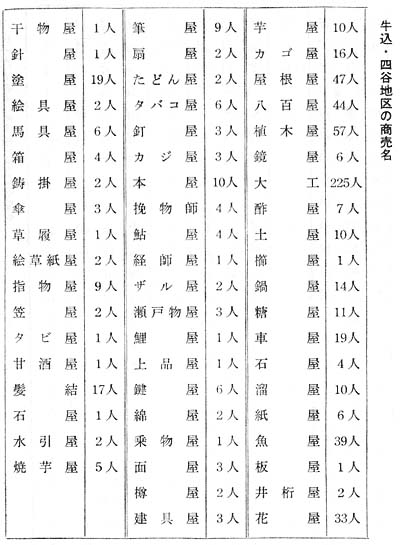

文政年間(一八一八〜三〇)における「町方書上」に、町屋を形成していた家持、家主、地借、店子(たなこ)の数とそれら町人の商売がかなり具体的にしるされている。

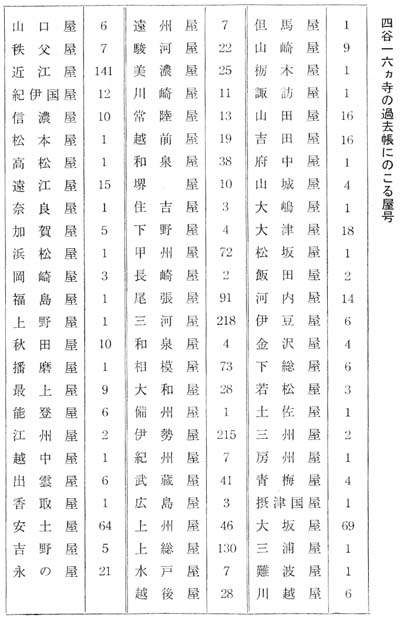

また、寛政・享和・文化・文政・天保の五〇年間にわたる町人の商売を四谷一六ヵ寺の過去帳から抜き出した数字がある。

もちろん正確な数ではないし、過去帳には商売名を書かずに屋号を書いたものが多いので、どんな店が何軒あったかはわからない。

ただ、出身地を屋号として名乗る者が多く、商人が諸国からの集まりであり、また東海道筋、江戸近辺の出であることだけは知ることができよう。

この時代、最も特徴的なことは、区内の囲積のほぼ半分を農村が占めていることである。

一大消費都市である江戸をひかえた近郊農村といった性格を持ち、その果たした役割りは大きい。

水利の便の悪い高台の地が多いので田は少ない。

牛込、落合、大久保など江戸川近辺の低地で生産されていた。

ただ、高台であっても四谷や柏木(かしわぎ)あたりのウリ、早稲田のミョウガは特産品といわれた。

3 幕末へ top

天明の飢饉によって米価が高騰し、農村では百姓一揆が起ったのに対し、江戸では商店などを破壊する民衆の暴動(打壊し)が広まった。

やがて、嘉永(かえい)六年(一八五三)にペリーが来航して幕府を震駭(しんがい)させた。

新宿区域内では、当時の世相を反映する大事件が起こった。

外国船の来航に、幕府は急遽(きゅうきょ)火薬の製造を始めた。

そこで、鉄砲の火薬を水車でつき立てることを農民に命じたのである。

元来、米、麦をひく水車で火薬を製造すること自体幕府の狼狽ぶりを示している。 嘉永七年三月、板橋宿にある水車が爆発して死者多数が出た。

ついで四月、牛込矢来下(やらいした)の水車で同様の事故が起きた。

こうした惨状に、火薬製造を命じられた淀橋の久兵衛の水車小屋の場所替えを町奉行に訴えたが、その対策が講じられぬまま、同年六月一一日ついに大爆発した。

当時の記録を要約すると、

水車場より二、三町離れた場所では暗黒となって逃げる道もなく、四、五町離れた所では震動がすさまじく大空は真黒になった。

土蔵の太い棟が折れ、土台石や水平小屋など一面に飛散した。

近くの大木にはのこぎりや着物などがかかっていた。

田の中の石をかたづけようとしたが手足がただれてしまった、という。

安政二年(一八五五)の大震災の被害は新宿区域内は僅少であった。

続く同五年のコレラの流行では、落合村の火葬場は棺が山をなし、数日も放置された。寺院の多い四谷では野辺の送りの人たちの群が続いた。

慶応二年(一八六六)市中打壊しが再びぼっ発した。

大坂の打壊しが江戸へ飛び火したものだが、五月二八日品川に始まり、田町、芝、浜松町を経て、六月二日四谷、三日には牛込中里町、早稲田町、牛込馬場下町にも及んだ。

こうした不安な世情のもと、幕府は崩壊してゆく。 |

淀橋の水車(江戸名所図会より)

|

top

****************************************

|

玉川兄弟の功績をたたえる上水記念碑(内藤町87)

玉川兄弟の功績をたたえる上水記念碑(内藤町87)