|

|

|

|

![]()

ピーターと娘。

そんなアルバムの最新のリリースの中に、ケテルビーのオーケストラ作品を集めたものがあったので、思わず手が伸びてしまいました。 ケテルビーという作曲家の名前は、「ペルシャの市場にて」という曲を作った人、ということでよく知られていますね。確か、この曲はかつては小学校の音楽の教科書にも載っていて、その頃に小学生時代を過ごした人たちは、すべてこの曲を聴いたことがあった、ということになりますね。言ってみればヘビー・ローテーション。 でも、それほどの「ヒット曲」だったわりには、最近はめっぽう聴く機会が少なくなってしまったのでは、という気がしませんか? まさに、ケテルビーという作曲家は、日本では完全な「一発屋」で終わっていたのですね。 とは言っても、この「ペルシャ」を改めて聴いてみたら、この曲の完成度の高さに改めて気づかされてしまいました。こちらに音源を用意しましたので、聴いてみませんか? いろいろ、発見がありますよ。エンディングがあんなんだったの? とか。 そもそも、「ペルシャ」は、ヒットしていた時代でも、それを作った人の名前などはほとんど知られてはいなかったのではないでしょうか。もちろん、その人がイギリス人だったということまで知っていたのは、かなりのマニアだけだったはずです。 イギリスのバーミンガムに1875年に生まれたアルバート・ケテルビーは、幼少のころから音楽の才能を発揮していて、将来は大作曲家になることも出来たのでしょうが、彼が選んだのは舞台のための音楽や、映画音楽などのエンターテインメントの世界でした。そして、のちに「EMI」というレコード会社となる「コロムビア」の専属指揮者として、自作など多くの、いわゆる「軽音楽」を録音していたのですね。その一部はCDに復刻されていて、こちらで聴くことができます。 今回のアルバムには、「ペルシャ」は入っていませんでした。彼のオーケストラ曲がいったいどのぐらいあるのかは分かりませんが、とりあえずここに収録されている18のトラックのほとんどは、これが「最初のデジタル録音」によるものなのだそうです。つまり、この30年の間には、彼のオーケストラ曲はほとんど録音はされていなかった、ということになるのでしょう。 実際、この中で聴いたことがある曲は全くありませんでした。とは言っても、どの曲もとてもキャッチーなので、これまで聴かなかったことがとても残念に思えるものばかりでした。日本を題材にした「From a Japanese Screen」という、ピアノ曲としても知られる曲には、「ペルシャ」よりももっとヘビー・ローテーションがかかっている「きみがよ」までが挿入されていますし。 これらを聴いていて、もう少し先の時代のアメリカの作曲家、ルロイ・アンダーソンととてもよく似たテイストがあることに気づきました。アンダーソンは全集CDも出ていて今でも人気を保っていますが、ケテルビーもいずれは全作品が「デジタルで」録音されるような日が来てるびーと言われることを願ってやみません。というか、そのNAXOSのアンダーソンの全集でスラトキンが指揮をしていたのが、ここで演奏しているBBCコンサート・オーケストラだったんですね。 今回はもちろんサラウンドで楽しめました。ブックレットにある録音風景の写真では、ごく普通の配置ですが、それを、ミキシングで金管をリアに持ってきています。それと、チェレスタのソロなどもグロッケンといっしょになってリアから聴こえてきます。このグロッケンはフロントのフルートとユニゾンになるというオーケストレーションなので、なんとも癒されます。 SACD Artwork © BBC/Dutton Epock |

||||||

それはもちろんステレオ盤でしたが、我が家にはステレオを再生できる装置などありませんでした。当時の庶民の一般的なレコード鑑賞法は、78回転盤を再生する針とLPを再生する針が表と裏についていて、それを回転させてどちらかのレコードを聴くようになっていたプレーヤーを、ラジオにつないで聴く、というものでした。もちろん、モノラルでしか聴けません。 そんな、おもちゃみたいな再生装置でも、そのラジオのスピーカーから聴こえてきた音は、とても素晴らしいもののように思えました。そんな環境で、それこそ「擦り切れるほど」聴いたものです。 ベームが、その次にDGに録音したモーツァルトのオペラが、この「フィガロ」だったのではないでしょうか。それは1968年のことです。その頃になると、自分でコンポーネント・ステレオを買えるようになっていました。ただ、「魔笛」に比べると「フィガロ」はそれほどなじみはなかったので、高いLPを買うよりは、FMで「エアチェック」をした方が安上がりだということで、「FM fan」でNHK-FMでこのLPの全曲放送があることを知り、それをオープンリールのテープに録音したのですよ。 ただ、なんせ、全曲は3時間近くかかるオペラですから、1本のテープには収まりませんから、たぶん、幕の間に解説が入っていたので、その時間にリールを裏返したり(4トラックで、往復でステレオ録音ができる規格です)、新しいテープに替えたりしていたのでしょうね。 そんな苦労までして録音したのに、それを聴き返してみると、あんまりいい音ではありませんでした。もしかしたら、テープの設定を間違えたのか、なんかとてもキンキンとした、高音ばかりが目立つ音になっていたのです。こういうことは、よくありました。テープのグレードによって、録音モードを変える必要があったのですね。 ですから、せっかくの録音も、それ以来聴くことはありませんでした。今では、そのテープはどこにあるのかもわかりません。 その録音がBD-Aでリリースされたと知った時には、そんな昔の苦い思い出が蘇ってきました。ですから、あれは本当はどんな音だったのかを知るためもあって、それを入手してみました。その前に、「魔笛」もやはりSACDやBD-Aになっていて、その音の素晴らしさを知っていましたから、こちらも大いに楽しみでした。 そんな期待は、裏切られることはありませんでした。それは、その、当時のトーンマイスターのギュンター・ヘルマンスがホームグラウンドのベルリン・イエス・キリスト教会で最高のコンディションのもとに録音した成果が、ストレートに伝わってくるものでした。 最も心配していたのはマスターテープの劣化です。確かに、ソプラノの高音あたりではほんの少し歪みっぽいところもありますが、全体としてはとても良好な保存状態を感じさせてくれるものでした。特に、弦楽器の瑞々しさは、最新のデジタル録音と比べても遜色のないものです。 この時代ですから、レシタティーヴォ・セッコでの伴奏に使われているチェンバロは間違いなくモダン・チェンバロのはずですが、ヴァルター・タウジヒが演奏するその楽器は、確かにそのような音に聴こえます。 演奏も、この頃のベームのスタイルである豊かな疾走感が存分に感じられるもので、歌手たちもしっかりその流れに従っている様子がうかがえます。 そんな中で、伯爵役のフィッシャー=ディースカウがちょっとそこにそぐわない存在感を示しているのが、気になります。彼は、誰しもが認める大歌手でしたが、モーツァルトの、例えば細かいメリスマなどはちょっと不得手だったのでは、などと思ってしまいます。そういえば、彼が録音した「ヨハネ受難曲」のアリアのメリスマは最悪でしたね。苦手なものもあったのでーすかう? CD & BD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

彼は音楽には造詣の深い方ですから、今回の戴冠式でも、自らアーティストや作曲家とコンタクトをとって、音楽面でのプロデュースに徹底的に関与していました。その総合プロデューサーとしては、あのアンドリュー・ロイド=ウェッバーが任命されていたのだそうです。ここではまず、そのロイド=ウェッバー自身を含む14人の現代作曲家に、12曲の新しい作品(1曲は3人の共作)が委嘱されています。 演奏家も、ジョン・エリオット・ガーディナー指揮のモンテヴェルディ合唱団とイングリッシュ・バロック・ソロイスツ、アントニオ・パッパーノ指揮の、イギリスやカナダの8つのオーケストラからのピックアップ・メンバーによる「コロネーション・オーケストラ」、そして、今年、このウェストミンスター寺院の音楽監督に就任したばかりのアンドルー・ネスシンガが指揮をするのは、この寺院のクワイアの他に、様々な聖歌隊を集めたかなり大人数の合唱団です。 この戴冠式の模様はリアルタイムで日本でも中継されていたようですが、その放送が始まる前から、すでに彼らによる演奏は始まっていました。そんな、まずは「オープニング・コンサート」として登場したのが、ガーディナーたちのチームです。彼らは、聖歌隊が座って聖歌を歌う「クワイア」という場所で、向かい合った席にはモンテヴェルディ合唱団、そして真ん中の通路にイングリッシュ・バロック・ソロイスツが祭壇に向かって立って、まずバッハの「マニフィカト」や「クリスマス・オラトリオ」からの曲などを演奏しました。こんな特別な環境での演奏ですから、まずはお客さんたちの「私語」がかなりやかましかったですね。静かにしご! そのあとに、オーケストラがいなくなって3本のトロンボーンと合唱で、ブルックナーのモテット「見よ、大いなる司祭を(Ecce sacerdos magnus)」が演奏されました。 彼らは、少しの合唱のメンバーを残して、出番はこれだけでした。そのあとは、指揮者からだと真正面に見上げる形になる、向かい合った2つのオルガンに挟まれた空間「オルガン・ロフト」の上に配置されたパッパーノ指揮のコロネーション・オーケストラの出番となり、それこそホルストの「木星」とかヘンデルの「シバの女王の入城」といった名曲や、委嘱された新曲などが演奏されて、ゲストを迎えています。その間に、合唱のメンバーもスタンバイしていたのでしょう。 そして、戴冠式が始まると、それぞれの儀式に合わせての音楽が合唱によって、歌われます。その時の伴奏はオルガンやオーケストラになるのですが、オーケストラはパッパーノが指揮をしていて、下にいるネスシンガはそれに合わせて全体の指揮をしているのでしょうね。オーケストラと合唱とではかなりの距離がありますが、それによって演奏が破綻しているところはほとんどありませんでした。 というか、これらの音楽の中には、ポール・ミーラーの新作「キリエ」から、タリク・オリーガンのやはり新作の「アニュス・デイ」まで、ミサのコンテンツがすべてそろっているのですね。 そんな緊密なプログラムの中で、スナク首相の使途書簡朗読の後に、映画音楽の作曲家のデビー・ワイズマンが作った「アレルヤ」が、詩編47の1節と2節のテキストによって、オルガンと合唱によってしめやかに歌われます。そのあと、サラ・エリザベス・ムラーリーの福音書朗読に続いて、このために結成された「The Ascension Choir」というゴスペル・クワイアが同じ曲の、6節と7節を歌い始めました。それが、何ともこの厳かな戴冠式にはそぐわないんですね。  映像ではマイクは全く見つからなかったのに、その録音はスピーチも含めて信じられないほどの素晴らしさでした。 CD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

このアルバムが録音されたのは2020年の8月でした。この頃は、ご存じのように世界中が「パンデミック」にさらされていましたね。ウィーン・フィルとてその影響を受けずにはいられず、メンバーたちは自由に演奏が出来なくて悶々としていたことでしょう。 そんな時に行われたレコーディングですが、そこでシュッツが最初に演奏していたのが、ドビュッシーの「シランクス」でした。このタイトルは、ギリシャ神話に出てくるニンフの名前からとられています。そのニンフは独身なので(妊婦ではありません)半獣人のパンからのストーカー被害から逃れるために、葦に姿を変えるのですが、パンはその葦の茎を切って「パンフルート」、あるいは「パンパイプ」と呼ばれる楽器を作ってしまったんですね。つまり、「シランクス」は、史上最初の「パンデミック」の被害者なのだ、という冗談をシュッツはライナーノーツに書いています。 さらに、ここでピアノ伴奏を担当しているフレデリック・シャスランにも注目です。彼は、日本の新国立劇場にも登場したことのある世界的なオペラ指揮者で、当然ウィーン国立歌劇場でも指揮をしているのですが、そこで「ホフマン物語」を指揮した時にシュッツのフルートを聴いていたく感動したのだそうです。そこで、作曲家でもあった彼は、シュッツのためにフルート・ソナタを作り、それが初演された直後に、このアルバムのための録音を行ったのです。彼もまた、「パン」のように、シランクス、いや、シュッツの虜になっていたのでしょう。 その「シランクス」を聴けば、誰しもがシュッツの虜になってしまうことでしょう。まずは、その豊かな音色の変化が魅力的です。そして、フランス系のフルーティストのような余計なビブラートは極力避けているところから生まれるピュアなテイストにも、惹かれるはずです。録音会場の残響を存分に計算して、フルートの可能性を極限まで引き出しています。 ですから、そのあとに、同じドビュッシーの作った「牧神の午後への前奏曲」という、オーケストラの様々な楽器の特徴を計算しつくして作られている曲をフルートとピアノのために編曲したものは、必ずしもフルートの魅力を発揮させているものではないような、ちょっともったいない仕上がりに感じられます。 でも、シュッツの魅力は、そのあとのヴァレーズの「デンシティ21.5」、ボザの「イマージュ」、オネゲルの「牝山羊の踊り」というった無伴奏の作品で、存分に味わえます。特にヴァレーズは、いかにも「現代曲」といった無機的な演奏が多い中にあって、きっちりこの曲をフルートで歌わせることの必然性を感じさせることができる斬新なものでした。 シャスランの「フルート・ソナタ」は、3つの楽章から成る20分ほどの堂々たる作品でした。第1楽章では、とてもキャッチーなメロディが出てきますが、しばらくしてタンゴのリズムに変わったところで、全体がアストル・ピアソラの雰囲気と非常に似ていることに気づきます。第2楽章は変奏曲ですが、シンコペーションになった変奏なども、もろピアソラ、という感じですね。そして終楽章には、プーランクのソナタの引用がかなりはっきり登場しています。 ですから、それは次に演奏されたそのプーランクの「フルート・ソナタ」の「前座」としては十分な働きをしていました。もちろん、プーランクは完璧でした。 CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

ここでは、ソリスト、合唱団、そしてオーケストラのメンバーは一新されていますが、楽譜に関しても少し変わっているのではないか、という気がします。前回の録音ではジュスマイヤー版を使っていますし、今回も、サヴァール自身が多くの証言を紹介して、ジュスマイヤーが、この曲の未完の部分についてはモーツァルト自身からしっかり伝えられていたことを明らかにしていて、ジュスマイヤー版を支持しています。 しかし、前回の録音を聴いてみると、ジュスマイヤー版に忠実には従っていない部分もほんの少し見つかりました。たとえば「Dies irae」のトランペットとティンパニのリズムが、本来は八分音符が2つ並んでいるところを、前の音符に付点を付けて「スキップ」させているところが何ヶ所かあるのですよ。 今回でも、この楽章に関しては、前回以上の「改変」が見られます。さらに、その次の「Tuba mirum」では、たとえば16小節目や40小節目にジュスマイヤー版にはない音が聴こえてきます。 もう一つ疑問なのは、このアルバムのブックレットに載っているタイトルの部分です。  ただ、そのアイブラーが作った部分を復元した楽譜、というのもあります。それが「ランドン版」なんですが、今回の録音でその楽譜に従っているところは全くありませんでした。なんか、余計なことを書いたな、という気がしてしまいます。 そんな細かいことはどうでもいいのかもしれませんが、ここでは楽器にもしっかりこだわっていますし、何よりも演奏がすばらしいのですから、こんな足を引っ張るようなことはやめてほしかったですね。 この録音は、コンサートと同じ配置で行われていたようです。  コントラバスは、最初の一音からこの配置を最大限に生かした存在感がありました。速めのテンポで、まるで楔を打ち込むようなこの楽器の鋭角的なエンヴェロープは、おのずとこの作品の緊張感を高めることになっています。 そこにソプラノ・ソロが入ってくると、その、まるで少年のようなピュアな声に引き込まれてしまいます。それは、かつてエマ・カークビーを初めて聴いた時の衝撃を思い起こさせてくれるものでした。 その他のソリストも、バリトンがちょっと力不足ではありましたが、メゾの人は力がありますし、東洋人のテノールの人はやはりピュアな輝きがありました。合唱は全部で21人でしょうか。ソプラノだけが6人で、他は5人ずつですが、やはりピュアな響きを保ちつつも、確固たる主張が感じられました。  SACD Artwork © Alia Vox |

||||||

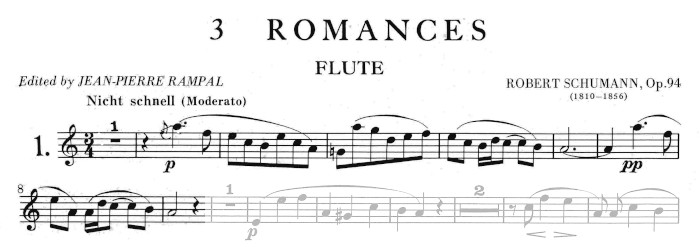

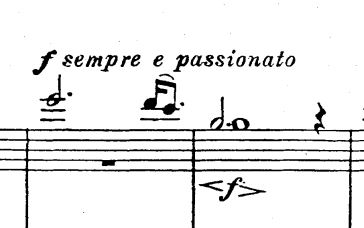

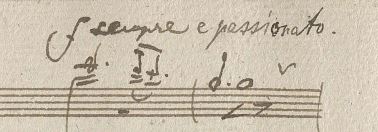

いや、この2人に限らず、「ロマン派」というくくりで語られている作曲家でフルートのための曲を残している人は、ほとんどいません。とりあえずシューベルト(1797年生まれ)の「しぼめる花変奏曲」あたりがほぼ唯一の「名曲」として知られているぐらいでしょうか。 それには理由があって、この時代のフルートという楽器は、例えばヴァイオリンなどに比べると音も小さく、ピッチもいい加減だったので、なかなかソロ楽器として使うのにはためらわれるものがあったのでしょうね。  そんなことよりも、ここでのフルートに注目すると、彼の楽器にはキーが全くないように見えます。ですから、おそらくバロック時代のとてもシンプルな楽器なのではないでしょうか。いずれにしても、ここではフルーティストが「シューマンの曲」を演奏しているところが描かれているのでしょう。それは、きっとシューマンが作った別の楽器のための曲を、フルートで演奏しているのでしょうね。 今回のパユは、ここでまさにそのようなことをやっています。というか、最初はシューマンがオーボエとピアノのために作った「3つのロマンス」ですが、これは彼の先人、あのランパルが、1950年代にフルートとピアノのために編曲し、それは現在ではフルーティストの重要なレパートリーとなっているのですね。この曲は、妻のクララへのクリスマス・プレゼントだったんですってね。なんとロマンティック。  ただ、彼のビブラートがちょっと気になります。今まで聴いてきた彼の演奏で、ビブラートが気になったことはなかったというか、それがしっかりコントロールされていたような気がするのですが、今回は何の配慮もなくのべつビブラートをかけているように聴こえます。それがとても目立っていて、正直かなり邪魔、でした。 ですから、この後は、クララがヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムのために作った、同じタイトルの曲になるのですが、夫の作品に輪をかけてロマンティックなこの曲からは、そのような細やかな感情の機微を、パユのフルートでは聴くことは出来ませんでした。 その後は、メンデルスゾーンのお姉さんのファニーが作った歌曲を6曲、このフルートで聴かされることになります。本来は人の声で歌われるものですが、パユの強引なビブラートからは、そこから聴こえてくるはずの「息遣い」など、感じられるわけもありませんね。なんでこんな曲を演奏しようと思ったのでしょう。驕り、でしょうか。 ところが、シューマンの、おそらく普通はビブラートはかけないで演奏されるクラリネットのための「幻想小曲集」をやはりビシャビシャのビブラートで吹いた後に演奏されたメンデルスゾーンの「ヴァイオリン・ソナタ(第3番)」では、見違えるようにアグレッシブな演奏を聴かせてくれました。特に、終楽章のまるで機関銃のようなダブルタンギングの応酬には、もう圧倒されっぱなしでした。やはり、彼ににはこのような見せ場たっぷりのほとんど見世物のような曲の方が、合っているのでしょうね。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

こちらにそれらのバージョン別のアルバムを集めたページがありますが、そこでのアルバム数を比べてみると、オリジナルのオーケストラ・バージョンは14枚、オルガン・バージョンは33枚、そして室内オケバージョンは11枚となっています。 実際はもう少しあるのでしょうが、これだけでもどのバージョンが最も演奏されているかは明らかですね。最も少人数で済むオルガン・バージョンが半分以上を占めています。 今回の合唱団「ジョージア州立大学シンガーズ」というジョージア州のアトランタにあるジョージア州立大学に所属している団体です。正確にはそこの「College of the Arts」の中にある「School of Music」の学生の中からオーディションで選ばれた者がメンバーとなれるというそうですから、かなりハードルの高いレベルなのでしょう。そのメンバーは現在は総勢70人という大所帯です。彼らはアトランタのバレエやオペラのカンパニーや、アトランタ交響楽団とも常に共演しているのだそうです。 指揮をしているのは、この音楽学校の教授のディアナ・ジョゼフ博士です。彼女とこの合唱団は、これまでにメンデルスゾーンの「エリヤ」やベートーヴェンのハ長調ミサ、モーツァルトの「レクイエム」、ハイドンの「天地創造」と「ネルソン・ミサ」、シューベルトの変イ長調ミサ、ブルックナーのニ短調ミサなどをオーケストラと演奏しているのだそうです。 とは言っても、このデュリュフレでは、なぜかオリジナルではなく、室内オーケストラ・バージョンで演奏されています。 この録音は、2022年の3月に、アトランタのメソジスト教会で行われました。写真で見ると、祭壇の後ろにはかなり大きなオルガンが設置されています。おそらく、このオルガンが使われているのでしょうが、ブックレットのどこにもオルガン奏者の名前はありません。他の楽器の演奏家と、合唱団のメンバーはすべてフルネームで掲載されているというのに。 まずは、デュリュフレに先立って、合唱だけによって小さな曲が3曲演奏されています。まずはエレーヌ・ハーゲンバーグという、1978年生まれの作曲家の「アレルヤ」という、シンプルな曲です。聴こえてきたのは、そんな大人数とは思えないような、とてもコンパクトな響きでした。全体にとてもまとまりがあって、教会の響きの中で美しく聴こえてきます。 ところが、次のキャロライン・ショウという1982年生まれの作曲家の「and the swallow」という曲になったら、その響きがガラリと変わってしまいました。男声の低音が、なんだかブーストされているようで、とてもバランスの悪い響きになっているのです。一体どうしたことでしょう。次のウカシェフスキの「Crucem tuam adoramus, Domine」もそんなアンバランスな音で、なんだか落ち着きません。 本編のデュリュフレになると、今度はバックのアンサンブルの音が大きすぎて、肝心の合唱があまり聴こえてきません。どうやら、録音に関してはドシロートのようなエンジニアだったのでしょう。 そんな劣悪な録音でも、演奏そのものはしっかりとしていたので、一安心です。何よりも、合唱の声が非常に安定しているのがうれしいですね。おそらく、基礎的なトレーニングが徹底しているのでしょう、大人数にもかかわらず、パート内のピッチはぴっちりときれいにまとまっています。ただ、逆に、あまりにまとまりすぎていて、何かそれ以上の魅力は出せていないな、という、ちょっと贅沢な注文も付けたくなるような印象はありますね。 2人のソリストも、やはり安定性にかけては何の問題もありませんでした。 CD Artwork © Loft Recordings, LLC. |

||||||

このジャケット写真は、彼がフルートを演奏している姿を後ろから見たところなのでしょう。ところで、この楽器には、普通のフルートにはないキーがあることに、気が付きますか?  というような楽器で、ウォーカーは、ここでは最近まで生きていたイギリスの作曲家たちのフルートの作品を演奏しています。ただ、実際に聴いたことがあるのはレノックス・バークリーの「ソナチネ」だけで、それ以外は初めて聴く曲ばかりです。作曲家にしても、ウィリアム・オルウィン、ハワード・ファーガソン、ヨーク・ボーエンなどという名前は全く知りませんでした。というか、故山尾敦史(オヤマダアツシ)さんの名著「近代・現代英国音楽入門」にもこれらの作曲家は登場していませんから、知らなくても恥ずかしくはないでしょう。 そんな、「初体験」の作曲家の中で、ウィリアム・オルウィンという、バークリー(1903-1989)とほぼ同じ世代(1905-1985)の人の「フルート・ソナタ」がちょっと気になりました。この方は、王立音楽院でフルートと作曲を学び、若くしてそこの作曲科の教授となりました。彼は、ウォーカーと同じく、ロンドン交響楽団の団員としても活躍していたのだそうです。作曲家としては、ドキュメンタリー映画の音楽を数多く作ったことで知られていますが、後には交響曲や、さらにはオペラも作っています。 この「ソナタ」は、長さが8分足らずの短い作品ですが、特徴的な3つの楽章が連続して演奏され、その中にはとてもユニークな楽想が現れています。第1楽章では、なんとピアノの右手だけで単旋律が演奏されるという意表を突いたオープニング、そこにフルートも加わって、次第に盛り上がっていきます。第2楽章は心にしみる寂しげなメロディがとても印象的、そして第3楽章では、まずはフルート1本でまるでバッハのように2つの声部が演奏され、やがてそこに新たにピアノの声部も加わって華々しくポリフォニーが展開されるという、驚くべき曲です。 もう1つ、印象に残ったのが、アルバムタイトルである「Shadow Dance」という曲が最初に演奏されるアーノルド・バックスの「4つの小品」です。彼は、28歳の時にロンドンで上演されたディアギレフのバレエ・リュスの公演を見て、すっかりそのファンになってしまい、そこで上演されることを想定して、プロローグと2幕、全部で30曲から成るバレエのピアノ・スコアを完成させます。ただ、その上演は実現せず、その中の4つのナンバーをフルーティストのアルバート・フランセラのリサイタルのためにフルートとピアノのために編曲したものが、この作品です。いずれの曲もとても趣味がよく、程よく素朴な中にも豊かな表情を持っています。最後の曲はタイトルが「グロテスク」ですが、グロテスクなのはピアノだけで、フルートはちょっと悪戯っぽい曲想、という、ちょっとトリッキーな作品です。 そんな、それぞれにイギリスらしい、あるものは牧歌的で、あるものはちょっと澄ましたスタイルと、様々な表情を見せている、とても楽しいアルバムでした。もちろん、それらが的確に伝わったのは、ひとえにウォーカーの卓越したテクニックと、美しい音色のおかげに違いありません。特に、彼の澄み切った高音はとても魅力的です。 CD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

そんな貴重なSACDの最近のもので、こんな面白いアルバムがありました。演奏しているのは、ハノーファーで指揮法や音楽理論、教会音楽などを学んで、現在はザルツブルクのモーツァルテウムで教鞭をとっている指揮者でオルガニストのゴードン・サファリが2015年に創設した「バッハヴェルクヴォカール」という団体です。文字通り、「バッハの作品を演奏する声楽アンサンブル」ですが、同時に、ピリオド楽器の奏者たちもメンバーとなっています。 彼らは、これまでに、そのバッハを中心とするバロック時代の作曲家の作品のアルバムを作ってきましたが、今回はそこに現代の作曲家の作品が加わっています。 その作品のタイトルが、このアルバムのタイトルにもなっている「Genug」です。「満足」のような意味ですが、「Ich habe genug」という言い方で、新約聖書の中に登場します。宗教的には、満足のいく清らかな気持ちで死を迎える、といったシーンで使われる言葉のようですね。そんなタイトルの作品は、このアンサンブルから委嘱されて、1991年生まれの若いザルツブルクの作曲家、ヤコブ・グルフマンが作ったカンタータです。それは2021年7月4日にザルツブルクの教会でこのメンバーによって世界初演が行われ、その翌日から3日間、同じ教会で録音されたものが、このSACDに収録されています。 もちろん、それはたった11分しかかからない曲ですから、それ以外はお得意のバッハの作品の中から、このコンセプトに沿うものが演奏されています。 まずは、お葬式のためのモテット「Komm, Jesu, komm BWV229」です。これは二重合唱になっているのですが、歌っているメンバーは8人なので、1パート1人になります。それぞれのメンバーがとても存在感のある声ですが、しっかりとしたバロックの様式で歌っているので、ノン・ビブラートのとても美しい響きが聴かれます。さらに、その上に説得力のある表現が加わります。 そのあと、バッハの2代前のトーマス教会カントルだったヨハン・シェッレの、同じタイトルの「アリア」が、合唱で歌われます。それに続いて、今度はバスのためのソロ・カンタータ「Ich habe genung BWV82」が演奏されます。なぜか、バッハの場合は「genug」が「genung」になっています。2曲目のアリアは、「マタイ」の39番のアリア「Erbarme dich」にそっくりですね。ここでのソロは、さっき合唱を歌っていたメンバーの一人、とても立派な声です。 そのあと、1世紀以上の時を経て、アルマ・マーラーの歌曲という「あれま?」と思えるような曲が、フォルテピアノの伴奏によって歌われます。そこでのソロももちろん合唱団のメンバー、こちらではしっかりとベル・カントで歌っています。 つまり、これは、先ほどの、それからさらに1世紀後に作られた「Genug」への緩衝材としての役割を果たしていたのでしょう。そこでは、まず音場設定からして、これまでの曲とはガラリと変わっていました。バッハやアルマの曲では、演奏者はフロントに広がっていたのですが、それが、リアにも拡大していたのです。もちろん、サウンドも全然違います。バッハにはなかった打楽器が炸裂、そこに、やはりバッハにはなかったモダンフルートや金管楽器が加わります。ヴァイオリンのトレモロやピチカートも聴こえてきますが、それもモダン楽器、同じ人が持ち替えているのでしょうね。 そして、音楽自体が、2011年に作られたものとは思えないほどの「前衛的」なものだったのです。合唱はシュプレッヒ・ゲザンクや12音の世界、それらの声と楽器が全方向から聴こえてくるというすさまじさは、何か「なつかしさ」すら誘います。すごすぎます。 そのあとは、やはりアルマを経てバッハで終息するというパターン、完全に打ちのめされました。 SACD Artwork © Musikproduktion Dabringhaus und Grimm |

||||||

ブラームスの場合も、数が少ないだけ、それぞれの曲が満遍なく好まれているようですが、なんと言っても最も演奏頻度が高いのはこの「1番」なのではないでしょうか。特に、終楽章の序奏の部分は、それだけで一つの宇宙を作っている、というほどの高みに達していると、聴くたびに思ってしまいます。 今回のフルシャの演奏では、この部分、まずはアダージョで始まった思わせぶりな部分に続いてピウ・アンダンテに変わったところで現れるホルンのたっぷりとした響きが、とても迫ってくるものがありました。ですから、それを受けるフルート・ソロにも期待が高まるのですが、このソリストは前回のようにアンサンブルでは絶妙な立ち位置をもって貢献している割には、こういう「華」が必要なソロでは、何か物足りません。それと、ここではフレーズの最後を2番フルートが伸ばしている間に、ソロはブレストをとって次のフレーズに備える、ということをやっているのですが、その2番フルートがとても無神経。1番とは全く異質の音で、そこだけ別の音楽を作ってしまっていました。 ここ、今の楽譜ではこうなってます。    まあ、そんなのはわずかな疵、フルシャは、第1楽章の繰り返しもきちんと行って、とても聴き映えのする立派な演奏を行っていました。テンポが速いわけではないのですが、フレーズの処理がサクサクしているので、作曲家の思いがストレートに伝わってくるようなんですよね。 ドヴォルジャークの方は、なんせ、第3楽章が始まった途端これをどこかで聴いたことがあるな、と思ったぐらいで、そもそもなじみがありませんから、どういうのがスタンダードなのかはほとんどわからないところでの鑑賞となっていました。その分、作曲技法などに注目しながら聴いていくと、第1楽章などはまさにブラームスなどのようなロマンティックなメロディが、ローカリズムとは対極の印象を与えてくれています。第2楽章も、コラール風のテーマがとても爽やかですね。そこに、いきなりスラブ舞曲そのものの、ヘミオレを多用したスケルツォが登場するのですから、そこにはかなりの違和感がありました。こんなところでこんなストレートな民族性を強調してどうなるの? みたいな思いですね。 終楽章は、逆に、とても親しみやすいシンプルなテーマが出てくるのですが、ここでドヴォルジャークは何を思ったのか、そのテーマの断片を無意味に繰り返してそれに意味を持たせるという、まるでベートーヴェンのようなことを始めたではありませんか。それは、なんだか「交響曲」の授業を受けた生徒が、教えられたままに機械的に音符を並べているようにしか思えませんでした。最後にフーガが登場するに至っては、もう笑うしかありません。正直、3楽章まで聴いたところでは、これだったら実際に演奏してみたいな、と思っていたのですが、この終楽章を聴いて全くそんな気はなくなってしまいましたからね(あくまで「個人的な感想」です)。 そんな音楽でも、サラウンドのSACDで聴けば、部屋中が音のエネルギーで満ち溢れる、という体験を味わうことができます。とは言っても、最近ではSACDのリリースは極端に少なくなっていますし、そもそも、そのマルチトラックを再生できるリーズナブルな機器がほとんど入手できなくなっています。BD-Aも、最近はあまり見かけませんね。 SACD Artwork © Tudor Recording AG |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |