|

|

|

|

![]()

覚醒剤の喫茶店。.... 佐久間學

そこで、そんな細かいところまできちんと聴こえる音源がないものかと探してみたら、こんなサラウンド音源が見つかりました。これは、2011年にスラトキンが音楽監督に就任したばかりのリヨン国立管弦楽団と録音したラヴェル全集の最初のものでした。そのスラトキンも、今年のシーズンでこのオーケストラの音楽監督ではなくなり、桂冠指揮者になってしまうのだそうですね。NAXOSもこのオーケストラとの録音は積極的に行っていて、しっかりサラウンドで録音して、こんなBD-Aまで出していたというのに、今後はどうなっていくのでしょう。 そのBD-Aも、このアルバムがリリースされた頃には「これからはサラウンドだ」みたいな流れがあって、普通の2トラック・ステレオもサラウンドのミックスをそのまま使っていたので変なバランスになっていた、などということもあったようですね。でも、どうやらこのレーベルのBD-Aに対する熱は、今ではすっかり冷めてしまったようです。というのも、去年の11月ごろにこちらの「ジークフリート」をリリースした後は、新しいBD-Aは全く出ていないのではないでしょうか。これは品番では69枚目、おそらく、この続編の「神々の黄昏」を今年の終わりに出して、もはやこのフォーマットからは手を引いてしまうのではないか、というような気がするのですが、どうでしょう。たった70枚で撤退してしまうなんて。 このアルバムでは、サラウンドの設定では特に楽器の配置が変わって聴こえるわけではなく、ごく普通にオケ全体はフロントに定位し、残響が全体に広がっているという感じです。ただ、やはり2チャンネルでは味わえないそれぞれの楽器の立体的な存在感はしっかり感じることが出来ますから、そこからは奏者の息遣いのようなものまでも伝わってきます。 最初に聴こえてくる「道化師の朝の歌」では、にぎやかなオーケストレーションの妙味がたっぷり味わえます。特に、オーケストラがトゥッティになった時に打楽器がくっきり浮かび上がってくるのはさすがですね。この曲では頭からトランペットやフルートがトリプル・タンギングを駆使する難しいパッセージが出てきますが、そんなのは軽くクリアしているプレーヤーたちも素敵です。 お目当ての「スペイン狂詩曲」では、ハイレゾのダイナミック・レンジの広さを十分に考慮しての、余裕を持ったレベル設定がなされています。まずスコアの指示通りにとても小さな音(ppp)のヴァイオリンで始まります。そして、盛り上がってきたところでの音圧は十分なものがありました。管楽器のソロなどは特に強調されていることはなく、あくまでオーケストラ全体の響きを捕えているという、自然なバランスの中でも、ソロ楽器の音像ははっきりしています。 ソロの管楽器たちの演奏からは、やはり感覚的にラヴェルの音楽へのシンパシーはとても強く感じられ、スラトキンはそのあたりをとても上手に掬い上げて爽快な演奏に仕上げているな、という印象を持ちました。 最後に収録されている「ボレロ」では、そんなソリストたちの個性も垣間見えますが、なんと言っても続けて出てくるそれぞれの楽器の音色がきっちり合わせられているのがちょっとすごいことです。それと、真ん中あたりでピッコロ、フルート、ホルンと一緒にチェレスタがメロディに加わるところがありますが、そのチェレスタがこんなにくっきり聴こえてくるものには、なかなか出会えません。 BD Artwork © Naxos Rights International Ltd |

||||||

そもそもこのアイテムは日本国内だけでの商品です。もともと2Lからは2012年にリリースされていたのですが、それを日本の代理店(キングインターナショナル)は国内販売のルートには乗せなかったようで、いまごろになってわざわざ国内盤仕様でリリースされていました。 最初に2Lが出したのはBD-AとLPだけでした。それが、今回はハイブリッドSACDになっていました。なんでも、このLPを入手していたさるオーディオ評論家の方が、えらくその録音を気に入っていて、ぜひともSACDで販売してほしいと代理店に圧力をかけたそうなのですね。さらにオーディオ指向ということで、CDレイヤーは今話題の「MQA-CD」になっています。これは、なんでもそれなりの機器を使うと、CDでハイレゾ音源を聴くことが出来るというものなのだそうです。まあ、これが普及するよりも、CDそのものがなくなってしまう方が早いような気がしますが。 このアルバムは、先日こちらでご紹介したノルウェーのジャズ・ピアニスト、ヤン・グンナル・ホフが、2011年に、同じ教会で録音していたものです。写真を見るとその頃はまだ「5.1サラウンド」でしたから、アレイも最近の「7.1.4」の二段重ねのものに比べるとシンプルな形でしたね。マイクのポジションは前と同じ、向かい合ったパーカッションとピアノの間です。 ここでのアンサンブルは、ホフのピアノを中心にしたピアノ、ベース、パーカッションというトリオが基本形になっていて、そこにトランペット、ギター、さらにはニッケルハルパとハリングフェレといった民族楽器も加わります。さらに、ヴォーカリストも全部で9人の名前がクレジットされています。 演奏されている曲はホフのオリジナルではなく、1999年ごろから始まったノルウェーの「Jul i Blåfjell(ブローフィアルのクリスマス?)」というテレビ・シリーズのためにゲイル・ボーレンとベント・オーセルードという人たちが作った音楽です。それはもう、鄙びた雪深い山村でのクリスマスの情景が目に浮かんでくるような、伝承曲のテイストを多分に取り込んだ優しい音楽ばかりです。それを、フォーク・シンガーのようなだみ声の人など、クラシックとは全く縁のないヴォーカリストたちがしっとりと歌い上げています。 ホフはアレンジを担当。トランペットやギターはあくまでまろやかな音色でサポートしています。ギターは、エフェクターでまるでオルガンのような持続音まで出していますね。 ヴォーカルは同時録音ではなく、まずバンドだけで演奏して、後日楽器がなくなった同じ会場でヴォーカリストたちがバンドに使ったのと同じマイクの前で歌って、それをオーバーダビングしているようですね。ボーナストラックで、「インストゥルメンタル・バージョン」というのが入っていますが、それはその前に歌っていた同じ曲の「ヴォーカル・バージョン」のカラオケでしたから。 もちろん、サラウンドで聴けば、このヴォーカルはフロントの真ん中にしっかり定位して、とても豊かな残響が取り込まれています。ピアノの左右にギターとベースが位置していますし、パーカッションはリアからサイドに広がって、パッションを放っています。 ただ、日本の代理店が用意したライナーノーツは、どうしようもなく愚かしいものでした。そもそも、1曲目のメンバーでギタリストの名前が抜けています。そして、件のオーディオ評論家の書いた文章の貧しいこと。 もっと言えば、真にオーディオを売り物にしたいのならば、SACDではなくBD-Aでリリースすべきでした。そうすれば、クリスマスのシーズンには、もう一度しっとりと聴いてみたい素敵な演奏と録音だな、と心から思えていたことでしょう。 SACD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

先ほどのクリスティアン・バッハの21歳上の異母兄カール・フィリップ・エマニュエル・バッハとは親交があって、音楽的に多くの影響を受けています。しかし、もちろんヴォルフの作品は時代様式を反映して、その「先輩」よりもさらに古典派への傾向が多く見られます。 この受難オラトリオの編成は、4人のソリストと合唱、そしてフルート、オーボエ、ホルンがそれぞれ2本ずつ入ったオーケストラというものです。作曲されたのは、ヴォルフのイェーナ大学時代の1756年あたりと考えられています。彼はその頃、この地の「コレギウム・ムジクム」の指揮者になっていますから、その団体で演奏するために作ったのでしょう。まだ彼が作曲家として有名になる前のことですから、出版もされずに忘れ去られていました。今回の録音では18世紀後半と19世紀前半にドイツ国内で発見された2種類の写筆稿をもとに、クラウス・ヴィンクラーという作曲家が用意した楽譜が使われています。 正式なタイトルは、「Passionoratorium" Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken"(受難オラトリオ「イエスよ、私は今でもあなたの受難を思い出す」)です。このページの読者であればご存知のように、「受難曲」ではなく「受難オラトリオ」というのは、バッハあたりの「受難曲」とはテキストが違うため。もはや聖書の福音書の言葉をそのまま使うことはなく、それを骨子にして自由に作られた「物語」が、ソリストたちによって歌われることになります。 まずは合唱によってタイトルの歌詞によるコラールが歌われた後、そのレシタティーヴォ、それもレシタティーヴォ・アッコンパニャートという、オケの伴奏が入ったものがソリストたちによって歌われるというのが、ヴォルフの新しいスタイルへの挑戦ということになるのでしょうか。これは、「語り」というよりは「歌」の要素が格段に増えていて、その時点でかなり楽しめます。 そして、その間を縫ってソリストによるアリアが4曲歌われます。これが、ダ・カーポ・アリアというA-B-Aという形のちょっと時代遅れの感のするスタイルなのですが、その真ん中の「B」の部分で例えばそれまで長調だったものがいきなり短調になるといったような極端なイメージ・チェンジが行われますから、とてもメリハリがきいていて聴きごたえがあるものばかりです。さらに、バックのオーケストラも、このアリアだけにはフルートやオーボエ、そしてホルンがオブリガートで参加して、色彩的な変化を与えてくれています。 そして、最後の最後になって、それまでのちょっと型通りと思えるようなコラール、レシタティーヴォ、アリアという機械的な繰り返しがガラリと覆され、それらがごちゃまぜになったようなとてもドラマティックなシーンが登場します。これは、たとえばこの頃にイタリアで生まれたばかりのオペラ・ブッファで幕の最後に登場する「フィナーレ」のようなものなのでしょう。そこでは、特にバスのソリストがコラールと交互にアリオーソ(小さなアリア)を何度も繰り返して、イエスの苦悩を代弁している様に心を打たれることでしょう。そのバックに流れるオーケストラも、とても雄弁にその情景を伝えています。 こんな風に、受難曲、いや、音楽そのものが時代とともに姿を変えていく過程が垣間見られるような、とても興味深い作品でした。これまでにも多くの知られざる作品を蘇らせてくれたウィレンズ指揮のケルン・アカデミーの録音では、今後も珍しい曲が聴けるんかな?。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

今回は、ガブリエリの合唱部門だけの演奏で、全てア・カペラで演奏されています。録音されたのは2017年の6月ですが、その頃のロンドンは暑かったようで、録音風景の写真を見ると、メンバーは短パンにサンダル、みたいなラフなスタイルでセッションに臨んでいます。  このアルバムのタイトルの「A Rose Magnificat」というのはこの中で最後に演奏されている1976年に生まれたイギリスの作曲家マシュー・マーティンの作品のタイトルですが、「Rose」というのは、聖母マリアのメタファーなのだそうです・・・とまで書いて、どこかで同じフレーズを使っていたな、と調べてみたら、マクリーシュはこのちょうど10年前にも、やはり「Rose」がらみで「A Spotless Rose」というアルバムを作っていたのですね。これはDG時代に作られたものですが、新しいレーベルでも同じコンセプトのものを作ろうとしたのでしょう。 ということで、ここでもルネサンスから現代までの「聖母マリア」関連の作品が並ぶことになるのですが、今回は全てイギリスの作曲家によるものだけを集めたというところが、新機軸でしょうか。 さらに、ここでは全く同じテキストに3人の作曲家が曲を付けたものが並べられています。これがなかなか興味深いものでした。その「Ave maris stella(めでたし海の星)」という歌詞で歌われる最初の曲は、イギリス作曲界の重鎮ジェイムズ・マクミランです。これは、とてもシンプルな作り方。1節目は最高音のパートが全て「A」の音だけで歌っている中で、下の声部がさまざまなハーモニーを付けるというものです。それが次の節になると最高音は「D」になります。その繰り返し、ある意味「ミニマル・ミュージック」という最近はもはや主流とは言えない技法の名残でしょうか。 そして次に、マクミランが生まれる400年前に亡くなったジョン・シェパードが作っていたのは、やはりその時代の作曲技法だった「定旋律」が使われた音楽です。1節目はプレーン・チャントのユニゾンで歌われた旋律が、2節目になると低音の声部へと移り、その上を多声部のポリフォニーで飾り立てるという、まるで神殿を建設するような華麗でおごそかなものに変貌します。 そして、最後に歌われるのが、1993年生まれの期待の天才作曲家、オワイン・パークの作品です。天才芸人ではありません(それは「オワライ」)。彼の作り方は、1節目はまるでマクミランとシェパードのいいとこ取りのように、高音が「D」のロングトーンを延ばしている間に下の声部が別のシンプルな聖歌を歌うという、「昔」の音楽への回帰です。それが、次の節になると今度はホモフォニックにテンションコードで迫るという、「モダン」な音楽にガラリとキャラクターを変えます。この繰り返しの間に、高音は「D」→「E♭」→「E」→「G」と変わっていくという斬新なアイディアです。この人には、ちょっと注目していたいところ。 おなじような多層的な音楽を作っていたのが、タイトル・チューンの「A Rose Magnificat」です。これは、このアルバムでもポリフォニー時代のロバート・ホワイト(Magnificat)と、1958年生まれのジョナサン・レイン(There is no rose)のそれぞれのテキストを合体させた作品。「Magnificat」では無調、点描といった「現代音楽」のツールで迫ったものが、古謡の「There is no rose」のリフレイン(Alleluia、Res Miranda等)の長三和音へ向かって進んでいくという怪作です。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

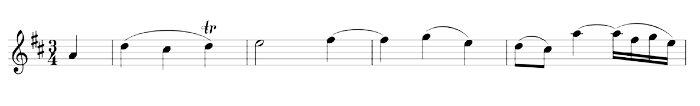

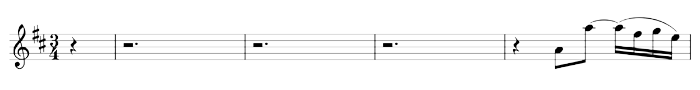

前回は瀬尾さんの最近のポートレイトをご紹介しましたが、たまたま来月仙台市内で瀬尾さんと、ギタリストの大萩康司さんのコンサートが開かれることになっていて、そのチラシを手にしたら、大萩さんの方も年相応の貫録が付いていたことが分かりました。 これがデビューしたころの大萩さんのCDのジャケット。   ということは、お二人とも長年にわたって順調にキャリアを築き上げてきている、ということになるのでしょうね。これからも、末永いご活躍を期待したいものです。 今回の「2」では、最初の曲は、なんと前回と同じ「セレナード」でした。ただ、前回はフルート、ヴァイオリン、ヴィオラという編成だったものが、今回はフルートとヴィオラに変わっていますし、作品番号も「Op.25」だったものが「Op.41」になっています。 この時代は作曲家自身が自分の作品に番号を付けるということはなく、この番号は、言ってみれば商品の品番のように、出版社が付けていました。ですから、この「セレナード」の場合も、ベートーヴェンが以前の作品に手を入れて新しい作品として出版したのではなく(それだったら、作品番号も「Op.25a」みたいにするはず)、出版社が勝手に旧作に手を入れて、より需要の高い編成に直し(フルートではなく、ヴァイオリンで弾いても構わないようになっています)さも新しい作品であるかのように、新たな作品番号を与えて出版したのです。現に、ベートーヴェンは出版社に対して、「これは私の作品として出版してはいけない」と抗議していますからね。 まあ、そんな経緯は関係なく、今ではとても貴重なベートーヴェンによるフルートとピアノのためのレパートリーとして、リサイタルでは重宝されています。オリジナルの編成ではなかなか手軽に演奏できませんからね。 一応、この「編曲」は、オリジナルのフルートのパートはそのままに、残りのパートをピアノに弾かせるようにしているようになってはいます。ただ、フルートのパートは全く同じではなく、編曲者の裁量で少し変わっている部分がないわけではありません。例えば、第2楽章では、オリジナルが冒頭からフルートが優雅なメヌエットのテーマを演奏しています。   それと、第4楽章のスケルツァンドでも、トリオに入るところで、同じようにピアノがフルートのとてもおいしい旋律を持って行ってしまっています。 続いて演奏されているのが、「フルート・ソナタ」ですが、これは今では完全に偽作とされていますから、単にベートーヴェンの同時代の作曲家の何ということはない作品という以上の感慨はありません。 ただ、最後の「三重奏曲」は、きちんとベートーヴェンの自筆稿が残っているので、真作であることは間違いありません。これも編成は特殊で、正式なタイトルは「クラヴィチェンバロ、フルート、ファゴットのためのトリオ・コンチェルタント」というのだそうです。これは、自らがファゴットを演奏し、息子はフルート、娘はピアノを演奏するヴェスターホルト伯爵一家のために作られたのだそうです。これは、その3人に成り代わったこの録音での3人の名人芸をいかんなく堪能できるとても楽しい作品です。ここには確実に一過性には終わらない魅力があります。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

彼の作る音楽は、とても骨太でダイナミックなものから、繊細なものまでかなり幅広いような印象がありました。その中で、生のオーケストラと電子音(シンセサイザー)との絶妙なバランスによる独特なサウンドは、それまでの映画音楽のグレードをワンランク高めたものなのではないでしょうか。 そんなジマーが、2016年にプラハで行ったコンサートの模様が、2017年にBDなどでリリースされていました。 会場は、プラハのO2アリーナという、収容人員18,000人の屋内競技場です。そこを埋め尽くした聴衆の前で、ジマーはオープニングから度肝を抜いてくれました。まずはジマーが一人で現れて「Driving Miss Daisy」のテーマをピアノで弾き始めます。そのピアノも普通のアップライトではなく、もう少し小振りのスピネットタイプのおもちゃみたいな楽器ですから、なんかジマーのサウンドとはミスマッチ。そこに、クラリネット奏者が登場して、デュエットになります。そのクラリネットがすごく上手、あとで調べたらリチャード・ハーヴェイという、やはり映画音楽などを作っている作曲家でした。 さらに、セクシーなボンデージ・ファッションのヴァイオリンが2人と、スケルトン・チェロ(ヤマハ)が一人加わってひとくさりアンサンブルが披露されますが、少しリズム感がタイトになってきたな、と思った瞬間、後ろのカーテンが上がってそこに並んだドラムスとパーカッションがいきなり現れました。 曲は「Sherlock Holmes」に変わり、ジマーはなんとバンジョーを弾きだしましたよ。それが一旦暗転でブレイク、ベースのソロで「Madagascar」のリフが始まり、ジマーは燕尾服を脱いでシャツ姿になり、ピアノに向かいます。そして、そのリフが盛り上がってきた瞬間、さらに後ろのカーテンが上がって、ストリングスとブラス、そしてコーラスが現れました。これには客席も驚いて、スタンディング・オベーションですよ。このメンバーはチェコ・ナショナル交響楽団と合唱団ですって。 それからは、聴いたことのあるジマーの曲たちのオンパレード、オーケストラを駆使した重厚なサウンドから、ほとんどEDMといった感じのテクノ・サウンドまで、幅広いジャンルを網羅したジマーの世界が広がります。 演出も、照明がとても多彩で目がくらむほど。そして、最大の魅力がそのサラウンドのミックスです。いまや、映画のサウンドトラックはサラウンドが当たり前になり、単なるオーケストレーションではなく、しっかり音場まで設計されたアレンジが行われています。時には、それが的確な表現となって、映画全体のコンセプトを伝える大きな要素ともなりえています。そんな「思想」までが、このBDのサラウンド・ミックスでは見事に反映されているのです。 具体的には、オーケストラと合唱はリアに定位、フロントにバンドが広がるという、まるでステージのど真ん中にいるような定位になっています。ただ、ドラムスやパーカッションはシーンに応じて定位が変わり、前からも後ろからも迫ってきます。 スケルトン・チェロは、常にフロントでソリスティックな演奏を繰り広げています。この人は中国系のティナ・グオというチェリストで、クラシックのチェロや、二胡までも演奏します。なんでも、五嶋みどりとトリオを協演したこともあるのだとか。ただ、何カ所か、間違いなくソロを弾いているのに、音が全然聴こえないところがありました。これは音響のミスなのでしょう。 「動く」ジマーを見たのはこれが初めて、かなり老けた外観はちょっと意外でした。でも、このライブのサウンドには圧倒されました(あっとおどろくことばかり)。 BD Artwork © Eagle Rock Limited |

||||||

しかし、このレーベルはいつの間にか別の会社に身売りをしてしまい、今ではもはや新しい録音は全く行っていません。それが最近、なぜか「新譜」として数アイテムが発売されました。その中にこんなジュリアス・ベーカーが1981年に録音したアルバムが入っていたので、購入してみました。オリジナルは聴いたことはありませんでしたから。 そこで現物を見てみると、「VOX」の他に「MMG」というロゴも入っています。たぶん、過去のVOXのカタログの権利を持っているレーベルなのでしょうね。そして、このCDのコピーライトを見てみると「© Vox Classics/Naxos Music Group」とありました。どうやら、いつの間にかそんなVOX関連のレーベルが、まとめてあのNAXOSの傘下に入っていたようですね。 一応、バックインレイには「An Original Digital Recording」というコメントがありますから、この頃始まったばかりのデジタル録音だったことは分かります。ただ、このCDを聴くと、デジタル録音らしからぬグラウンド・ノイズがかなり入っています。 音源がこれと全く同じCDで、1986年に「VOX ALLEGRETTO」というレーベルからリリースされたもの(ACD 8194)がNMLで見つかったので聴いてみたのですが、そこでも同じようなノイズが派手に聴こえてきました。ということは、おそらく、オリジナルのエンジニアがプロとは言えないようないい加減な耳の持ち主だったのでしょう。 しかし、そんな劣悪な音でも、その中から聴こえてくるベーカーのフルートの凄さはきっちりと伝わってきます。音の粒はあくまで滑らか、そして彼の最大の魅力である強靭なソノリテは、低音から高音までとてつもない存在感を誇っています。 ベーカーがこれを録音したのは65歳の時、まだニューヨーク・フィルの首席奏者は務めていて、引退するのはこの2年後になります。その後も、たとえばバーンスタインが1984年に自作の「ウェストサイド・ストーリー」を録音した時には、スタジオ・ミュージシャンとして参加して、その健在ぶりをアピールしていましたね。 これは、ポルトガルのマデイラ島で行われた音楽祭で録音されたものです。ノイズはあるものの客席の音は全く聴こえませんから、おそらくライブ録音ではなく、セッション録音なのでしょう。 まずはバッハの組曲第2番。これはフルートとオーケストラのための作品として有名ですね。さすがに、この頃になるとバッハなどのバロック音楽に対する演奏家の姿勢もそれまでの重々しいものからもっとしなやかなものに変わっていますから、ベーカーの演奏もバッハの最初の序曲などはかなり早いテンポになっています。もちろん、フランス風序曲として、楽譜では付点音符で書かれていても、もっと長めに演奏することも徹底されています。さらに、自由な装飾を付けるのも推奨されるようになった時代ですから、時折聴いたこともないようなフレーズが聴こえてくることもあります。一番すごいのは3曲目の「サラバンド」で、繰り返しの時にフルートが完全にオリジナルの旋律を吹きはじめることでしょうか。現在では、いくらなんでもここまでやる人はいないでしょうから、これはとても貴重な「記録」です。シンバルまでは入っていません(それは「サルバンド」)。 続いてテレマンの組曲イ短調です。オリジナルはリコーダーとオーケストラという編成ですが、フルートで演奏されることもあり、ベーカー以前にもランパルやゴールウェイが録音していました。ここでは、この作曲家特有の技巧的なメリスマを、いとも涼しげに吹いているのが聴きもの。その流れにオーケストラが付いていけなくなるようなところもあって、とてもスリリングです。それにしても、ベーカーのブレスの長いこと。 CD Artwork © Vox Classics/Naxos Music Group |

||||||

最近注目を集めているトルコのオーケストラ、「ボルサン・イスタンブール・フィル」は、頭に「ボルサン」という名前が付いているように、トルコの大財閥「ボルサン」が後ろ盾になっていますから、経営的には何の問題もなく、しっかり「16型」の編成で活動を続けることが出来ています。 これと同じような設立過程を持つオーケストラは、マレーシアあたりにもありましたね。そこも、石油企業が惜しみなく資金を投じて、世界に通用するオーケストラを作ってしまいました。ただ、そこでは、優秀な人材を集めるために、世界中の演奏家に対して門戸を開いた結果、メンバーの大半が「外国人」になってしまっていましたね。 ところが、この「ボルサン」の場合は、メンバー表の名前を見る限りほとんどの人がトルコ系の人のように見えます。これはかなり重要なことなのではないでしょうか。本当はどうなのかは分かりませんが、このスポンサーはやみくもにオーケストラのレベルを上げるのではなく、しっかり国内の人材を育てることに腐心しているようには感じられないでしょうか。まあ、それは単なる想像でしかありませんから、いずれスポンサー不信が明らかになったりするのかもしれませんが。 現在の芸術監督・首席指揮者は、2009年からこのポストにある、ウィーン生まれでかつてはウィーン・フィルのヴァイオリン奏者だったサッシャ・ゲッツェルです。2013年から2017年までは神奈川フィルの首席客演指揮者を務めていましたから、日本のファンに対する知名度は高い人です。 オーケストラとしては彼らの4枚目となるこのアルバムは、2017年10月にウィーンのムジークフェラインザールで行われたコンサートのライブ録音です。このコンサートは、前半に演奏されているターネジの新作の世界初演がイスタンブールで行われたのを受けて敢行された、ヨーロッパ各地でのツアーの一つです。それは、ヴァディム・レーピンとダニエル・ホープという二人の巨匠をソリストに迎える豪華版でした。 「Shadow Walker」と名付けられたこのドッペル・コンチェルトは、ターネジがあのバッハのコンチェルトをモデルにして作ったのだそうです。ただ、それはバッハの時代の様式を模倣するといったような安直なものではなく、あくまで精神的な意味で、ということのようですね。 全体は4つの短めの楽章で出来た作品で、偶数楽章にゆっくりの音楽が配置されています。なかなか真摯に向け合える作品ですが、面白いのがここでのソリスト二人が、全く異なるキャラクターを示している、ということです。おそらく向かって左がレーピン、右がホープなのでしょうが、同じようなフレーズの掛け合いでは、レーピンは繊細で端正に聴こえますが、ホープはかなりパワフルでダイナミックに聴こえます。オーケストラにはトルコの打楽器なども加わっています。 そして、後半はベルリオーズの「幻想交響曲」です。それがなんとも上品で繊細な演奏だったのには、一応「トルコのオーケストラ」ということで聴く前に抱いていた先入観が完全に覆されてしまいました。一つ一つのフレーズがとても丁寧に表情づけされているんですね。第2楽章のワルツなどは、ほとんどウィンナ・ワルツかと思えるようなリズムでしたし。そのウィーンのホールの響きと素晴らしい録音にも助けられて、このオーケストラは極上のサウンドを届けてくれていました。ヴァイオリンが対向配置だったのも、新鮮な体験でした。 CD Artwork © Borusan Sanat |

||||||

ここで、彼女とピアニストのキャサリン・サラシン(というのが代理店の読み方。でも、たぶん別な読み方でしょう。これだと「サラ金」みたい)が取り上げている曲目を見て、軽い驚きがありました。それは、とてもこんなケバい「ギャル」には似合わない、恐ろしく渋い曲ばかりだったのです。ここには7人の作曲家の名前がありますが、知っているのはワーグナーとブーランジェだけでした。ワーグナーは有名ですが、ここで演奏されているのは全く知らない曲でしたし。 ということで、このCDでは、もはや音楽史に名前も残っていないようなロマン派周辺の作曲家の珍しい作品が演奏されていたのでした。もちろん、ほとんどのものが世界初録音です。 まずは、1850年生まれのマックス・マイヤー=オルバースレーベンという人が作った「ファンタジー・ソナタ」です。この方はフランツ・リストの弟子だったそうですね。この曲は、今でも楽譜が容易に入手でき、コンサートでも演奏されることもあるのでこれが初録音ではありません。ドイツ語で「Lebhaft(いきいきと)」、「Ständchen(セレナード)」、「Bacchanale(バッカナーレ)」という表記のある3つの楽章で出来ていて、演奏時間は20分以上かかります。 これは、なかなか聴きごたえのある充実した作品で、確かにこの時代には極端に少なくなっているフルートのレパートリーとしては、とても貴重なものになるでしょう。楽章ごとのキャラクターがはっきりしていますし、超絶技巧が要求されるメカニカルな部分と、しっとり歌い上げる抒情的な部分が程よく調和しています。 ところが、です。このフルーティストの演奏からは、おそらくこの作品、いや、この時代のすべての作品に必要なはずの「ロマンティック」な「ファンタジー」が全く感じられないのですよ。確かに、彼女のテクニックは完璧、どんなに難しいパッセージでも軽々とすべての音をきちんと出すことが出来ています。ですから、たとえば第1楽章のような元気な部分では胸のすくような「技」が披露されていて、そういう意味での快感を味わうことは可能です。しかし、そのような場面でも、たとえばフレーズの最後の音があまりに無神経にバッサリ切られたりすると、いったいこの人はこれまでどんな姿勢で音楽に立ち向かっていたのかな、という疑問が湧いてきてしまいます。 ですから、しっかりとした「歌心」が必要な第2楽章は悲惨です。ここに来て長めの音が出てくるときには、あのシャロン・ベザリーのような、音を真ん中でふくらますというとてもみっともない吹き方が彼女の癖であることが分かります。さらに、ピッチが微妙に悪くて、それが旋律線の方向性を失わせることになっているのですね。最後に高音のピアニシモで伸ばす箇所では、常に低めの音になっていますし。 ですから、もうこの1曲を聴いただけで十分な失望感は味わってしまい、それ以降は聴いても無駄だな、とは思ったのですが、せっかくの「世界初録音」ですのでそれら、アウグスト・ヴィルヘルミ、レオン・モロー、ルイ・マソン、ヴィクトル・アルフォンス・ドゥヴェルノワといった作曲家の曲も聴いてみましょうか。なんせ、ムラマツの楽譜検索でも、ドゥヴェルノワ(曲集の中)以外には楽譜すら見つかりませんからね。 この中では、モローの「Dans la forêt enchantée(魔法の森で)」という曲が、様々な情景の描写が盛り込まれた素敵な魅力を持っていました。 CD Artwork © Coviello Classics |

||||||

このアルバムには、1931年にかつてのソ連のタタール自治共和国、現在のロシア連邦タタールスタン共和国に生まれ、現在はドイツを拠点に活躍しているソフィア・グバイドゥーリナの合唱曲が2曲と、オルガン曲が1曲収録されています。 最初に演奏されているのが、合唱とオルガンのための「Jaucht vor Gott(神の前に歓喜せよ)」という、詩篇66からのドイツ語のテキストによる曲です。1989年に、彼女とは縁の深いヴァイオリニスト、ギドン・クレーメルからの委嘱で、ロッケンハウス音楽祭のために作られました。実際には、その年にはロッケンハウスのオルガンが使えなかったので、初演はケルンで1990年に行われています。それはなぜかずっと録音されることはなく、20年以上も経て2012年に初めて録音されたものを今回聴くことが出来るようになりました。 これが、とても素晴らしい録音、最初のア・カペラの合唱が、とても瑞々しい響きですし、合唱団のメンバーによるソロもとっても美しく聴こえてきます。始まりはシンプルな聖歌のようなものだったのが、次第に「崩れて」いっていかにもその当時の音楽を反映した不安定なものに変わるのが聴きどころの一つ。そして、そこに絡むオルガンも、意外性を多分に秘めた登場の仕方には驚かされます。最初のうちはオルガンはまともにオスティナートなどを流していますが、やがて訪れるクライマックスでは合唱と一緒になってのカオスの応酬、これはものすごいインパクトを与えてくれます。陳腐な喩ですが、そこにはペンデレツキの「スターバト・マーテル」とリゲティの「レクイエム」の残渣さえ感じることができます。そして最後は、また「聖歌」が戻って来て、ソプラノ・ソロ(「ケイコ」さんとありますから、日本人?)のロングトーンで静かに終わります。 次に、2011年に録音された、これも聴くのは初めとなる彼女のオルガン・ソロのための作品「Hell und Dunkel(明るさと暗さ)」です。これが、楽器も録音時期も前の曲とは違うということもありますが、ちょっと平板な音にしか聴こえないのが少し残念でした。タイトルのように2つの要素が対比される面白さにはとても惹かれるものがあります。高音が「Hell」で低音が「Dunkel」なのでしょうか。ただ、その「Dunkel」の象徴であるペダル音には、前の曲ほどのサラウンド感がありませんでした。 タイトルとなっている1998年に作られた「Sonnengesang」は、一応合唱曲で、「The Canticle of the Sun」という英語のタイトルか、それを日本語にした「太陽の賛歌」として、割と広く知られている作品です。これは1998年にあのロストロポーヴィチの委嘱で作られたもので、彼の演奏によるCDもありますからね。ただ、これはメインはあくまでチェロのソロで、そこに合唱と打楽器が色を添える、と言った趣の曲ですから、「合唱曲」というにはちょっと無理があるような気もしますが。 ここでのテキストは、アッシジの聖フランチェスコの「太陽の賛歌」です。そのフランス語の歌詞に乗って、延々とチェロの瞑想的なソロが40分間続くのを体験すると、おそらく精神的になにか「浄化」されるようなことが起こるのでじょうか、その結果、心地よい眠りに誘われるというのは、致し方のないことです。最初にチェロに現れるテーマが、なんとなくシュトラウスの「ドン・キホーテ」に似ているのは、単なる偶然でしょう。2011年のライブ録音ということもあるのでしょうか、なんか合唱の肌触りが鈍く感じられます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |