|

|

|

|

![]()

今煮えるバッタ。.... 佐久間學

今回の彼らのレパートリーは、このレーベルではおなじみのフィンランドの作曲家、カレヴィ・アホの2曲の木管五重奏曲です。「第1番」は2006年にフィンランドのトゥルク・フィルの木管五重奏団のために作られました。そして、「第2番」はベルリン・フィル木管五重奏団の委嘱で2014年に作られ、翌年彼らによって初演されています。おそらくこれが初録音となるのでしょう。 アホの作品は、コンチェルトのような編成のものを結構聴いています。なんでも彼はオーケストラのすべての楽器のためのコンチェルトを作っているのだそうですし、「テルミン」という、普通のオーケストラではまず使われることのない楽器まで、しっかり起用していますから(器用なんですね)、もうどんな楽器に関しても、その使い方は熟知しているのではないでしょうか。 ですから、この「木五」のような室内楽でも、それぞれの楽器の勘所をしっかり押さえているようです。いや、それは単にその楽器「らしい」ところを見せつけるというのではなく、「らしくない」ところさえも強調して、その楽器の知られざる一面まで表に出す、という、ちょっといやらしいところにまでに至っているのです。 その結果、これらの「木五」は、およそ「木五」らしくないものに仕上がりました。「1番」の場合にはそれが顕著、最初にその冒頭を聴いた時には、金管アンサンブルではないかと思ってしまったほどですからね。実際は、それは単にホルンとファゴットで演奏していただけだったのですが、そこからは「木管」という感じは全く消え失せていました。ただ、それはその楽章の前半だけのこと、後半になるといとも穏やかな、それこそ「木五」らしい穏やかな響きが聴こえてくるのですが。 おそらく、この曲では、そのような「対比」を前面に押し出していたのではないでしょうか。それぞれの楽章では全く異なる音楽が同居しているという潔さです。そして、最後の第4楽章になると、さっきのホルン+ファゴットチームとフルート+オーボエ+クラリネットチームが、それぞれ別の場所で演奏するようになります。つまり、楽章の前と後でこのチーム同士がステージの上とオフステージで移動するように作られているのですね。これをサラウンドで聴くと、そんな位置関係がはっきりしてこの作曲家の「仕掛け」により浸ることが出来るようになります。それにしても、オーボエの超高音は、ほとんど「いじめ」。 「2番」になると、そんな危なげな関係は維持しつつも、それぞれの楽器に対する接し方にほんの少し愛情のようなものが加わってくるようです。持ち替えによって楽器の種類も増え、ピッコロやコールアングレのソロなどもふんだんに盛り込まれて、演奏家は「苦行」から少しは解放され、音楽の喜びを伸び伸びと伝えられるようになってきたのでは。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ブルックナーの場合、どの版で演奏しているのかが気になるところですが、ヤンソンスの場合はこれまでの録音は全てノヴァーク版を使っていましたから、これも間違いなくノヴァーク版のはずです。そうしたら、このSACDでは「1890年稿」という表記がありました。でも、やはりブルックナーの場合は年号ではなく、だれの校訂なのか分かる表記の方がなじみますね。ですから、ここでは「ノヴァーク版(第2稿)」と言ってほしかったところです。念のため確認をしておくと、「ノヴァーク版」には「1887年稿(第1稿)」と「1890年稿(第2稿)」がありますからね。もちろん、両方の折衷版(1887/1890年稿)が「ハース版」です。 やはり、ブルックナーのような大編成の曲はサラウンドで聴きたいものです。このSACDも、広々としたホールの空間が存分に感じられるものでした。そんなアトモスフェアのなかで、ヤンソンスの指揮はとてもなめらかに音楽を運んでくれていました。どこを聴いても納得できるような自然な振る舞いが、そこにはあります。 第2楽章のスケルツォなども、粗野な感じなど全くない上品ないでたちには、心が和みます。特に、スケルツォ中間部の始まりのとても繊細なピアニシモは、思わず耳をそばだててしまいます。 ライブ録音そのままに、まるで絨毯のように滑らかなティンパニのロールで曲が終わってからの拍手もしっかり収録されています。それは、完全に音がなくなってから5秒ほどおいて湧き上がるという、とてもお上品なものでした。  そうなると、これはいったい何を演奏している時のものなのか、という興味が湧いてきませんか?数えてみたら、メンバーは全員で135人、打楽器だけで18人もいます。いや、人数もさることながら、使われている楽器がかなり特殊です。  まあ、アルトフルートが入る曲は珍しくはありません。ラヴェルの「ダフニスとクロエ」とかストラヴィンスキーの「春の祭典」あるいはショスタコーヴィチの「交響曲第7番」という有名曲がすぐ頭に浮かぶはずです。ところが、いずれの曲にもコントラバス・クラリネットなんてないんです。 ただ、この2つの楽器が入る曲を聴いたことはあります。それは、メシアンの「閃光の彼方Éclairs sur L'Au-delà」という、楽譜上の指定人数は123人という作品です。この写真ではその2つの楽器の他に「チューバ3本」という指定まで一致しています。ところが、メシアンの場合はこの写真にあるティンパニ、ハープ、チェレスタは使われてはいないのですよ。それぞれの管楽器の人数も微妙に違いますし。 となると、これは最近の作曲家の新しい曲なのでしょうか。もう気になって仕方がありません。代理店の方などは、分かったりはしないのでしょうか? SACD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

「カルメン」に次いで(とは言ってもその上演頻度は著しく少なくなりますが)人気がある彼のオペラが、この「真珠採り」でしょう。ただ、もしかしたら、このオペラの中のアリア1曲、もっと言うならそのメロディだけが異様に知名度を誇っている、というせいで人気があるのかもしれませんね。それは、アルフレッド・ハウゼというドイツのコンチネンタル・タンゴのバンドリーダーが、このメロディをタンゴにして世界的にヒットさせたからなのです。  「カルメン」同様、このオペラも何種類かの楽譜が出ていて、実際に、今まで録音されたCDなどを聴き比べてみると、それぞれに違いが見つかるのだそうです。というのも、ビゼーの自筆稿は現在では誰も見ることが出来ない状況になっているのだとか。このCDではヒュー・マクドナルドという人によって2014年に新たに作られ、2015年に、今ではベーレンライターの傘下となっているアルコア社(!)から出版された楽譜が使われています。これは、1863年に行われた初演の際の指揮者のスコアが元になっているのだとか。ただ、ここでライナーノーツを書いているイェルク・ウアバッハという人は、「自筆稿さえ見ることが出来れば、もっとビゼーのアイディアに近づけるのに…」と言っていますからね。 このオペラは、3幕から出来ていますが全曲演奏しても2時間はかからないというコンパクトな仕上がりです。それこそ「カルメン」のアルコア版のようなオペラ・コミークではなく、全編がレシタティーヴォ・アッコンパニャータとアリアや重唱で歌われるオペラ・セリアの形をとっています。 物語の舞台は古代のセイロン、真珠採りの漁師たちの港町です。人物関係はかなり入り組んでいますが、基本は一人の女性を巡っての二人の男性の「嫉妬」と、「オトコ同士の友情」でしょうか。そこにまわりの人間の思惑も加わってとてもダイナミックなプロットが展開されるという、まさに息を呑むような波乱万丈(というか、荒唐無稽)な物語です。もちろんそこでは、ビゼーならではの甘美なメロディがてんこ盛りですが、それに加えてドラマティックなオーケストラの書法も見逃せません。 これが録音されたのは、2017年、フランスのリールです。オペラのステージではなく、コンサート形式での演奏のサラウンド録音です。歌手たちはステージの手前で歌っていますが、合唱がおそらくト書きの指定に従ってバックステージとオンステージとに移動しているのでしょう。そういえば、テノールのソリストも、遠くから歌いながら前に出てくる、という場面もありましたね。 そのテノールのシリル・デュボアが歌う、タンゴに使われた曲、「耳に残るは君の歌声Je crois entendre encore」は、まさにフランス・オペラならではの甘美なビブラートと女声かと思えるようなファルセットがとても魅力的です。期待したソプラノのジュリー・フックスは、とても多彩な声ですがピッチが不安定なのが残念。バリトンのフロリアン・センペイは、ちょっとおとなしすぎかも。もっとパリパリとかみつくような迫力が欲しかったですね(それは「センベイ」)。あとは、合唱が非力。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

前作同様、タイトルやジャケット・デザインにはユニークなセンスを感じることが出来ます。今回はあの「十字架上の7つの言葉」ですって。 もちろん、こういうタイトルの作品は、古今の作曲家のものがたくさん存在しています。しかし、今回のアルバム名は作品のタイトルではなく、アルバム全体のコンセプトをあらわしたもののようでした。つまり、このアルバムは、アンサンブルの指揮者マシュー・ガードが、「7つの言葉」に呼応する曲を集めて構成した「コンピレーション」なのです。 まずは「言葉」に先立って「プロローグ」というパートが置かれています。ここで最初に歌われるのが黒人霊歌の「Were you there?」です。それは、まるで往年のロジェ・ワーグナー合唱団の黒人霊歌集の名盤で、サリー・テリーのソロによって歌われていたものととてもよく似たアレンジでした。ここでのソロはメンバーのCarrie Cheronという人、重厚な男声のハミングに乗って歌い出した彼女は、とても訓練されたハーモニー感を持つしっかりした合唱をバックに、まるでゴスペル・シンガーのような自由なフレージングで、「クラシックの合唱曲」を超えたオリジナルの魂に迫る歌を聴かせてくれました。もう、これが聴けただけで十分だと思えるような、すばらしい演奏です。 このパートにはもう1曲、アメリカではとても有名で、その聖歌がブラスバンドなどにも編曲されて広く親しまれているウィリアム・ビリングの「When Jesus Wept」が歌われています。この作曲家の作った聖歌は、このアルバムのメインのコンテンツとして、これ以後何度も歌われることになります。 そんな中で、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンなどという人の単旋律の聖歌も登場します。これは、やはりメンバーのClare McNamaraという人が全曲一人で歌っています。こういう人たちは、合唱の中ではきっちり融け合う声なのに、ソロではしっかりと個性を主張していますから、それぞれに深い味を感じることが出来ます。 後半の「エリ・エリ・レマ・サバクタニ」になると、プーランクの「悔悟節のための4つのモテット」から「Vinea mea electa(選ばれしわがぶどうの木)」などという、ちょっと毛色の違う曲が取り上げられています。しかし、彼らの硬質な音色による完璧なハーモニーからは、そのフランス的な妖艶な和声の中から確かな訴えかけが伝わってきます。 「私は渇いている」のパートで歌われるのは、前作でも新作を提供していたアイスランドの作曲家、アンナ・ソルヴァルドスドッティルの「Þann heilaga kross(聖なる十字架の上で)」です。現代的なドローンをバックに古代アイスランドの聖歌が流れるという、時代を超えた音楽を聴くことが出来ます。この曲は、まさにこのアルバムの白眉でしょう。 次の「終わった」のパートでは、フィンランドの人気作曲家マンティヤルヴィの、その名も「ウィリアム・ビリングの聖歌によるファンタジア」という、まさにさっきのアメリカの作曲家の曲をマンティヤルヴィが料理した痛快な曲です。 最後に付け加えられた「エピローグ」では、アメリカではゴスペルとしてとてもよく知られている「Just as I am」という伝承歌です。この曲でのDana Whitesideというバリトンのメンバーのソロは、涙が出るほど感動的です。 CD & BD Artwork © Sono Luminus, LLC. |

||||||

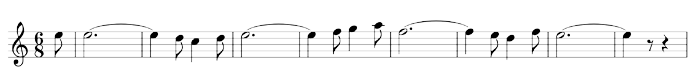

デビュー当時にご本人と所属するアマチュア・オーケストラとの共演があったのですが、その時のまだ20代で初々しかった瀬尾さんも、ブックレットにある最近の写真を見ると、もはや40代、押しも押されもせぬ貫録が漂ってきましたね。   確かに、かつてはあのランパルが1964年にLP3枚分の「ベートーヴェン全集」を作っていますから、探せばCD2枚分ぐらいの曲はあるのでしょう。でも、実際に演奏されて耳にしたことがあるのは、「セレナード」と「フルート・ソナタ」しかないような気がします。しかも、「ソナタ」の方は今では完全に偽作とされていますから、そうなるとベートーヴェンのフルートのためのまともな作品は「セレナード」しかないのでは、と思ってしまいます。 このアルバムでは、その「セレナード」の他に、偽作の可能性がある3曲のクラリネットとファゴットのための二重奏曲を、フルートとファゴットのために編曲したものと、これは真作のフルート2本のための「アレグロとメヌエット」が演奏されています。 まずは、最近何かと縁のある「セレナード」から聴いてみましょう。フルート、ヴァイオリン、ヴィオラという珍しい編成の三重奏です。低音楽器がないので、いかにも軽やかなサロン風の作品に仕上がっています。全部で6つの楽章(最後の楽章は、ゆっくりした曲が序奏になっていて、それがアタッカでアレグロにつながっています)からできていますが、第2楽章の「メヌエット」と第4楽章の「ヴァリエーションを伴うアンダンテ」では、3人の奏者がそれぞれに技巧的なソロを披露する場面がありますから、フルートだけでなくすべてのメンバーが脚光を浴びられるようになっています。 瀬尾さんは、木管を使っているせいでしょうか、なにか音色にきらめきのようなものがあまり感じられませんが、それはアンサンブルとして他の二人をしっかり立てているからなのでしょう。先ほどのゆっくりとした楽章では、繰り返しでとても鮮やかな装飾を入れたり最後の楽章のアタッカの前で趣味のよいアインガンクを挟んだりして(この手があったか)、この曲の軽やかで瀟洒な味を強調していましたね。 それが、ファゴットとの二重奏になると、もっと音楽がアグレッシブなものに変わり、音色もきらめきが戻ってきたような気がしました。全く初めて聴いた曲で、確かにベートーヴェンの真作とは思えない陳腐なところはありますが、この二人の丁々発止のスリリングな演奏で聴くととても魅力が感じられます。 そして、師と仰ぐガロワとの共演による「アレグロとメヌエット」は、スリリングという点ではそれ以上のものでした。ここではおそらくガロワも瀬尾さんも同じ楽器を使っているのでしょうが、左チャンネルから聴こえてくる1番のパートは、そののびやかな音といい、音楽の自由度といい、2番のパートとは全く別物のフルートだったのですよ。そこでは、1番が仕掛けた装飾などに、2番が必死になって付いて行っているようなほほえましいところもあって、もう耳を離せなくなってしまいます。 さあ、この曲ではいったい誰がどちらのパートを吹いていたのでしょう。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

その中でグルダだけは他の二人とはちょっと毛色が違っていたようです。もちろん、それこそウィーン古典派の作曲家の演奏には定評がありましたが、グルダの場合は単なる演奏に終わることはなく、当時としては珍しく、モーツァルトあたりでは自由な装飾を施していたこともありましたね。さらに、クラシックの枠にはとどまらず、ジャズ・ピアニストとしても名を馳せていたのです。 作曲家としても多くの作品を残しています。もちろん、ピアノのためのものが大半を占めていますが、「チェロ協奏曲」のようなものも作っていましたね。 今回のアルバムは、そんなグルダの作品を他のピアニストが演奏する、という企画です。演奏しているのは、アメリカ人のピアニスト、マーティン・デイヴィッド・ジョーンズ。彼は自身もクラシックを演奏するだけではなくジャズ・ピアニストとしても活躍しているのだそうです。 まず、最初に演奏されているのは、1970年に作られた「Variations on 'Light My Fire'」です。「Light My Fire」は、ドアーズの1967年のヒット曲で、邦題は「ハートに火をつけて」ですが、もしかしたらホセ・フェリシアーノのカバーの方が有名かもしれませんね。グルダはこの曲をテーマにして、演奏時間が15分にも及ぶ大規模な変奏曲を作りました。もちろん、それらはクラシカルな変奏から、ジャズのコードで味付けされたもの、さらにはロック・コンサートさながらの大げさな盛り上がりが演出された部分など、とてもユニークなものです。まるで、その5年後に作られることになる「不屈の民変奏曲」みたいですね。 そして、その後に30分以上の大作「Play Piano Play '10 Pieces for Yuko'(1971)」が続きます。タイトル通り10曲から出来ていますが、「Yuko」というのは彼の2番目の妻、ジャズ・ピアニストの「祐子グルダ」さんのことだそうです。 これは、ジャズ・ピアノのためのエチュードのような作品です。全10曲のうちで、全ての譜面がきっちり書いてあるのは4曲だけ、それ以外の4曲は部分的にインプロヴィゼーションが要求される場所が用意されていたり、残りの2曲ではコードが指定されているだけで、あとは全てインプロヴィゼーションで自ら曲を完成させなければいけないようになっています。 つまり、これらの曲ではそんなインプロヴィゼーション、言い換えれば「アドリブ・プレイ」のセンスが問われることになります。 とは言っても、1曲目などはバッハの曲のパロディになっていますから、ジャズとの相性は抜群、とても楽しめる曲に仕上がっています。この後演奏されている「Prelude and Fugue (1965)」なども、しっかりバッハ風、そのフーガはもしかしたらバッハよりも演奏するのは難しいかもしれませんね。 いずれもジャズのイディオム満載の3つの楽章から成る「Sonatine (1967)」に続いて、最後に1974年に作られた、グルダの2人の息子たちのために作られた小品「Für Paul」と「Für Rico」が演奏されています。そのうちの「Rico」というのが、先ほどの祐子さんとの間に生まれた息子の名前です。 この「Für Rico」も、もろにバロック風の曲ですが、中間部ではアドリブで演奏されるようになっています。その部分をグルダ自身が演奏していたものと今回のジョーンズのものとを比べてみると、ジョーンズは単に教科書的なパターンの繰り返しなのに比べて、グルダにはそんなものを超えたぶっ飛んだオリジナリティが感じられました。そのセンスまでもきっちりと再現したものでないと、きっと「グルダの作品」とはならないのでしょうね。 CD Artwork © HNH International Ltd. |

||||||

録音が行われたのはラトヴィアのリガにある聖ヨハネ教会です。歌っているのはラトヴィア放送合唱団、そして指揮者はローズ自身です。 彼の父親は、教会音楽のフィールドで作曲家、指揮者、教育者として活躍していたバーナード・ローズという人です。グレゴリーは彼の影響で作曲家をめざし、実際に20歳前後の数年間オクスフォード大学のモードレン・カレッジで父親にも師事しています。その父親は1996年に80歳で亡くなってしまいましたが、グレゴリーは生誕100周年記念の2016年に、父親の宗教的な合唱作品を集めて自分が指揮をしたアルバムを、同じTOCCATAレーベルから出しています。周年を祝うのが好きな人なんですね(そういう人は執念深い)。  ここではそんなローズの1972年から2017年までの40年以上に渡る作曲活動のスパンの中で作られた曲を聴くことが出来ます。すべてが初録音です。 その、最も初期の1972年の作品「It's snowing」は、まさにあの頃の「前衛音楽」そのものでした。おそらく「偶然性」の要素もかなり取り入れられているのでしょう。その結果現れたクラスターの響きは、まさにあの時代を象徴するものです。 そのような作風は、1997年に作られた「Fragments for Four」という作品にまで影を落としています。これはもろジョン・ケージ風の「即興音楽」、それぞれのパートがあるフレーズをその場限りの即興で出し合い、予期されない効果を生むという試みです。ただ、そこにはケージのような乾いたテイストはなく、ある意味「きれいすぎる」という印象を持ってしまうのは、やはりローズ自身の内面の変化によるものなのではないでしょうか。 そして、2009年に作られた「Missa Sancti Dunstani」には、明らかにスティーヴ・ライヒ風の「ミニマル」の要素が入っていることが分かります。ただ、それは冒頭の「Kyrie」だけで、それに続く楽章ではもっと「美しさ」が際立ったシンプルさが前面に押し出されるようになっています。おそらく、このあたりから、彼の作風は、様々な現代的な手法を踏まえた上での、適度の抒情性を持った彼なりのスタイルにたどり着いたのではないでしょうか。それは、とても無理のない健全な変化のような気がします。2017年に作られた「Ave Maria」などは、それがとても美しく結実したものなのではないでしょうか。 一方で、彼はそのような「純音楽」とは別の、コマーシャルなシーンでの活躍もあったことが、最後に収録されている何曲かの編曲作品によって知ることが出来ます。彼は、ダイアナ・ロスやリンダ・ロンシュタットなどのアルバムでは編曲を担当、バックのオーケストラの指揮もしていました。  そんな、様々なスタイルの作品とアレンジを、この合唱団は見事に歌い分けています。 CD Artwork © Toccata Classics |

||||||

それと、この教会でのセッションでは、楽器や録音機材以外にいろんなものが見えますね。ドラムスの後ろには、無数の座布団が敷かれていますし、この3人の間にはなんと多量の薪が撒き散らされていますよ。これは、なにか音響的な意味があるのでしょうね。特に木材は良い影響を与えるはずです。 もちろん、このレーベルですからこれはハイ・クオリティのサラウンド録音です。そのためのメイン・アレイがさっきの薪のそばにありますから、再生される時はその位置での音場が感じられるはずです。たしかに、正面の左寄りにピアノ、右寄りにベース、そして後ろからはドラムスが定位しています。 この3人が奏でる楽器たちの音はあくまでクリアでナチュラルでした。ピアノは刺激的なタッチは全くなく、暖かいハーモニーが柔らかく漂っています。ベースもなんというリアルな聴こえ方なのでしょう、時折登場するアルコによるフラジオレットには、この世のものとは思えないほどの妖艶さが漂っています。そして、ドラムスの驚異的なテクニック。基本、使っているのはノーマルなドラムセットなのですが、そこから奏でられる様々なテクスチャーは、まるで魔法のように全体の音色を操作しています。そう、このドラムは「歌って」いるのですよ。 ここで演奏されている曲は、ホフのオリジナルが12曲、それぞれに英単語一つのシンプルなタイトルが付いています。曲調はバラードあり、アップテンポあり、さらにはもろインプロヴィゼーションというハードなものありという多彩さですが、いずれもキャッチーなテーマが使われているのでとても親しみがわくものばかりです。ホフという人は、稀代のメロディ・メーカーなのではないでしょうか。 中でも、なにかとても懐かしい思いに誘われる北欧感のようなものが漂っている曲が、印象に残っています。最初に演奏されている「Innocence」あたりが、そんなテイストの曲。まるであの「Frozen」のテーマ曲のようなイントロで始まるとてもかわいい曲です。最後の「Home」という曲も魅力的ですね。まるでコラールのようなテーマが何度も繰り返され、その間に全く別のテイストのフレーズが入りますが、最後にはそのコラールに戻ってくるあたりが「Home」なのでしょうか。「Sacred」という曲では、ピアノは全く登場せず、オルガンだけになっていました。これも意味深。 これをサラウンドBD-Aで聴くと、いつまでもこんな音に浸っていたいという至福の時間が過ぎていきます。ところが、同じ音源をSACDで聴くとそんなアナログ感満載のソフトな雰囲気が全くなくなり、なにかとげとげしい感じの音になってしまいます。改めて、SACDのスペックの不十分さが体験できてしまいました。 BD & SACD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

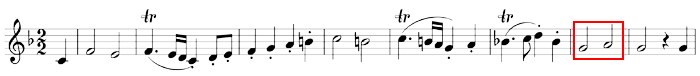

確かに、1813年には八重奏「メヌエットとフィナーレ」(2Ob,2Cl,2Hr,2Fg)と九重奏「アイネ・クライネ・トラウアームジーク(小さな葬送曲)」(2Cl,2Fg,CFg,2Hr,2Tb)というマイナーな曲はありますが、普通に多くのCDが出ているものしては、フルートとピアノのための「しぼめる花変奏曲」と、弦楽五重奏にクラリネット、ホルン、ファゴットが加わった「八重奏曲」の2曲しかありません(これらは、1824年の1月と2月に続けて作られました)。ですから、オーボエ奏者と金管楽器奏者にとっては、シューベルトが作ったまともな曲はないということになりますね。 この「八重奏曲」は、クラリネットの名手だったフェルディナント・トロイヤー伯爵からの委嘱によって作られました。彼のリクエストはその頃大人気を誇っていたベートーヴェンの七重奏曲をモデルにしてくれ、というものでした。シューベルトは、そこで同じような楽章編成をとりますが、楽器はヴァイオリンを2挺にしています。 大好きな曲なので、今まで多くの演奏を聴いてきましたが、今回のイザベル・ファウストたちの録音では、全てピリオド楽器が用いられている、というのがポイントです。もちろん、今まで聴いてきたのは全てモダン楽器による演奏でしたから、楽しみです。 ブックレットにはしっかりそれぞれの楽器や製造された年が書いてあります。もちろん管楽器はこの曲が初演された当時に作られた楽器か、そのコピーですね。中でも、お馴染みのクラリネット奏者のロレンツォ・コッポラは11キーのB管と6キーのC管を使っています。聴く人が聴けば、その音色の違いも分かることでしょう。 ファゴットのハヴィエル・ザフラが使っている楽器は「バスーン(bassoon)」と書いてありますが、製作者が「Triebert(トリエベール)」というフランス人なので、「バソン(basson)」なのでしょうね。 この二つの楽器がモダン楽器とは全く別の音色です。バソンは今のファゴットのような存在感は少ない代わりに、見事にアンサンブルに溶け込んでいます。5曲目のメヌエットのトリオで、最初にバソンがソロを吹いて、それがクラリネットに引き継がれるのですが、その違いがほとんど分からないほどでしたからね。さらに弦楽器もガット弦のノン・ビブラート、もう今までとは全く異なる世界が広がります。 もちろん、音色だけではなく、その表現も今まで聴いてきたものとは全然違います。なんと言っても最初に聴いたのが「ウィーン情緒」たっぷりのものでしたから、そんなものとは全く無縁のファウストたちの演奏は、刺激の連続です。いや、基本的に彼らは楽譜に忠実に演奏しているだけなのですけどね。ただ、それこそ「情緒的」なオブラートでくるむようなことは一切せずに、その楽譜の指示を誰が聴いても分かるように演奏していることで、「今まで」とは違ったものが生まれている、という不思議なことが起こっているわけなのですよ。 具体的には、徹底したアクセントの強調とダイナミクスの変化です。特にコッポラの本当に聴こえるか聴こえないほどのピアニシモと、ファウストのすすり泣くようなノンビブラートは、それこそ涙が出てくるほど魅力的です。 ところで、いつも言ってますが、最後の楽章のテーマは、絶対この赤枠の部分が余計です。  CD Artwork © harmonia munde s.a.s. |

||||||

セバスティアン・バッハの作品は、もちろんニ長調の「改訂稿」による演奏です。なぜ、改訂される前の変ホ長調の稿でないのかは、いずれ分かります。 これは非常に有名な作品なので聴く機会も多いのですが、今回のアルカンジェロの演奏は、そのどれとも異なるユニークさを持っていました。以前同じ団体の「ロ短調」を聴いた時に感じたのは、ここの合唱団は決してそれぞれの声をきれいにまとめようとはせずに、一人一人の個性を前面に出すという歌い方に徹しているなという点でした。今回もそれと同じ路線で突き進んでいくのですが、その度合いはさらに増しているようで、バッハを歌っていながらその中からはクラスターのようなテイストが感じられてしまったのですよ。具体的に言えば、彼らがメリスマを歌っている時には、それがあたかもリゲティの「レクイエム」の中のどこかのフレーズと共通したような味わいが聴こえてきたのですね。こんなブキミなバッハがあっていいのか、と思ってしまいますが、それがなにかとてもしっくりと来るんですね。2世紀半近くを隔てても、音楽の本質は変わっていない、と。 セバスティアンの息子エマニュエルが作った「マニフィカト」は、父親の作品よりも規模が大きくなっていました。時間で言うと、25分のものが40分までに拡大されています。もちろんテキストは全く一緒ですが、それらを個々の曲に割り振るところも違っています。 実は、この作品は以前もこちらで聴いていたことがありました。その時はそれが「世界初録音」ということだったので、かなり珍しいものなのだな、と思っていたのですが、今回確かめてみるとそれ以前に録音されていたものが続々と出てきました。それは「初録音」だったのが1749年に作られた「初稿」だったからで、その後1779年に再演された時に大幅に改訂された「改訂稿」は別に珍しいものではなかったようで、いくらでも録音があったのですね。 改訂されたものは楽器編成が大幅に変わっていて、トランペットとティンパニが加わりサウンドがガラリと別物になっていました。それと、3曲目の「Et misericordia」が全く別の曲に差し替えられています。今回のアルカンジェロの演奏では、一応改訂稿で演奏されているのですが、この「Et misericordia」だけは初稿のものが使われていました。確かに、この曲は元からあったものの方が格段にクオリティが高いような気がします。 以前も言及しましたが、エマニュエルの作品には父親の作品に対するオマージュが至る所で感じられます。調性もニ長調ですし、この改訂稿で加えられたトランペットとティンパニの感じもそっくりです。6曲目の「Deposuit」などはまさに父親のパクリですし。 最後の合唱の「Sicut erat in principio」は堂々たるフーガ、ここのメリスマでも、やはりリゲティが顔を出していました。何よりも、トランペットのド派手な演出には圧倒されてしまいます。別の演奏ではそれほどのインパクトはなかったので、これもおそらくアルカンジェロ独自のアプローチだったのでしょう。 この改訂稿が作られるより前の1760年に作られていたのが、クリスティアン・バッハの作品です。異母兄弟のエマニュエルとは20歳の年の差がありますが、その間に音楽は全く別の様式に変わっていたことを、まざまざと感じられるほど、これは「古典派」然とした音楽です。 ソリストで、テノールの人がかなりアバウトな歌い方なのが気になります。バスの人はとてもドラマティックなのに。 CD Artwork © Hyperion Records Limited |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |