|

|

|

|

![]()

復員者。.... 佐久間學

やっと手元に届いて、その全貌が分かった時には、何ともとらえどころのない気がしました。演奏している「ソング・サーカス」というのは、リヴ・ルーネスダッテルという人が芸術監督を務め、彼女自身もメンバーであるノルウェーの女声アンサンブルの名前です。一応メンバーとして6人の名前がクレジットされています。演奏されている作品は、どちらもこれが初録音となるノルウェーの2人の作曲家による2つの作品、ルーベン・スヴェッレ・イェットセンの「Landscape with Figures」と、オーレ=ヘンリク・モーの「Persefone」です。そして、それぞれの曲には、「ソング・サーカス」とは別の人が「バトニスト」というクレジットで指揮を担当していることも分かります。「バトニスト」などという言葉は初めて聞きましたが、要は「棒振り」ですね。このように言うと、ただ棒を振って指示をしているだけのような、なにか機械的な作業のような感じがしてしまいます。そのような演奏家の布陣、そして曲目についてのかなり抽象的なコメントと、それだけの情報ではいったいどんな音楽がここから聴けるのかは全く想像できません。 イェットセンの作品のタイトルは、「Landscape with Figures(形のある風景)」という、全部で12の部分から成る45分ほどの大曲です。ここでは、「ソング・サーカス」のメンバーと一緒に、作曲者のイェットセン自身がエレクトロニクスで演奏に参加しています。具体的には電子音源や、録音された自然の音源などを適宜流すということ、それと、もしかしたらシンガーたちの声の変調にも関わっているのかもしれません。 ここでの「声」の扱いは、今となっては懐かしいかつての「前衛音楽」でよく見られたようなものでした。例えばリゲティの「アヴァンチュール」やべリオの「セクエンツァ」のように、それは決してメロディを歌い上げることはなく、単なる「音」として扱われているのです。それでも、これらの前世紀の作品にはまだかろうじて残っていた声帯を通して出てくる音(つまり「声」)をメインに使うという姿勢さえも、ここではきっぱり放棄され、口のまわりのあらゆる器官を総動員して出されるさまざまなパーカッシブな音の方を重視するというスタンスがとられます。これは、リゲティやべリオの時代には存在していなかった「ヴォイス・パーカッション」の影響もあるのかもしれません。 一応テキストらしいものは用意されているそうですが、それはおそらくあまり深く考える必要はないのではないでしょうか。聴く者は、あくまで「風景」と化した音の中を、バックに流れる具体音とともにさまよっていれば、これらの全く「意味」を剥奪された「声」の中から、逆に「声」にとって「言葉」、あるいは「意味」がいかに不可分のものであったかを悟るはずです。 この曲の終わりには、叩きつけるような雨音が聴こえてきます。それも、これまでにあった具体音と同じものか、と思っていると、全く切れ目なしに次の曲が始まっていました。その、モーの「Persefone」という作品は、5人の女声と、この前エシェンヴァルズの曲を聴いたときにも登場していた「ワイングラス」のために作られています(ということは、メンバーは1人外れる?)。こちらは、前の曲よりはもう少し「声」を大切にした作られ方がされていると感じるのは、おそらくそのワイングラスのピュアな響きのせいでしょう。 SACD & BD-A Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

このアルバムの合唱団の名前は「ヴォーカル・アート・アンサンブル・オブ・スウェーデン」ですが、指揮をしているヤン・ユングヴェによって1978年に作られた時には「プロ・ムジカ室内合唱団」という名前でした。それが2013年に創立35周年(なんだか半端ですが)を迎えたことを記念して、新しい名前に変えたのだそうです。そして、2014年の3月と5月に録音されたこのアルバムが、新しい名前による最初のものとなりました。 このタイトルは「今の緊急事態」とでもいうような意味なのでしょうか、そもそもは、作曲家でもある指揮者のユングヴェが委嘱を受けてこのアルバムのために書き下ろした、マルティン・ルーサー・キングの有名な演説をテキストにした作品の最後に現れる言葉なのですが、それはアルバム全体のコンセプトとしても使われているのです。それは、「音楽を通してのマニフェスト」だと、指揮者はライナーノーツで語っています。 そんな、とても「重い」テーマを背負っての演奏は、このところあちこちで評判のエシェンヴァルズの2012年の新作「The New Moon」で始まります。最近はずいぶん丸くなってしまったような印象を受けるこの作曲家ですが、この曲はまだまだ芯の強さが感じられる、まさにこのアルバムの冒頭を飾るにふさわしい「力」を持ったものでした。 しかし、次の、やはり同じ作曲家による2009年の作品「O salutaris hostia」では、それとは正反対のもっと穏やかな情感が広がります。ここでは女声のソリストが2人、とてものびやかな声でまるでポップス・チューンのようなキャッチーなデュエットを披露してくれますし、それを取り巻く合唱もあくまで穏やかです。どうやら、ここでは先ほどの「マニフェスト」というのはかなり幅広い内容を持っているのでしょう。ちょっと身構えて聴き始めた人は、そんな必要はさらさらなかったことに気づくはずです。ここで、ア・カペラの合唱のバックに鳴り響いているのは水を入れたワイングラスの縁をこすって出される音。いわゆる「グラス・ハーモニカ」ですね。そのあくまで無垢で透明なハーモニーは、心底癒しを生むものです。ちなみに、そのグラスはメンバーの自前です(「わいのグラス」)。続くサンドストレムの「To See a World」もとことん穏やかな音楽ですし。 しかし、ラヴェルの「マ・メール・ロワ」の最後の曲「妖精の園」がティエリー・マシュエルによって合唱に編曲されたヴァージョンを聴くころには、そんな穏やかさは単に選曲に由来しているものではなく、この合唱団のキャラクターそのものが反映されたものなのではないか、という思いに駆られてきます。それほどに、この曲での歌い方はなんともだらしなく聴こえてきます。さっきのソリストたちの声は、どうやらこの合唱団の中ではきわめて特殊なものだったのだということを、軽い失望とともに知ることになったのです。録音会場が非常に残響の多い教会ですから、ハーモニーなどはいかにもきっちり決まっているようには聴こえるのですが。 そうなってくると、メインの曲である「Urgency of Now」での前衛的な手法も、2人のシンガー・ソングライターの曲を合唱にアレンジした「Hymn of Acxiom」と「Hide and Seek」のシンプルさも、なにか空々しく感じられてしまいますし、キューバの作曲家アルバレスの「Lacrimosa」や、フィリピンの作曲家パミントゥアンの「De Profundis」の持つ逞しさも影が薄くなってしまいます。 結局、かろうじて彼らの手におえるのはバーバーの「Agnus Dei」や、やはりグラス・ハーモニカの心地よいナインス・コードに助けられたエシェンヴァルズの「Stars」程度のヒーリング・ピースなのでしょうか。 CD Artwork © Footprint Records AB |

||||||

その交響曲は、やはりCDとは思えないほどのすばらしい音で録音されていました。音が良いというのは、もちろん単なるオーディオ的なことではなく、演奏者の気持ちまでがきっちりと伝わってくる音になっている、ということです。ここでのヤンソンスの曲の作り方は、そのシーンで活躍するパートにスポットライトを当てて、思い切り歌ってもらうという、まるでドラマを見ているような気にさせられるものでした。確かに、この曲には至る所にソロやパートで目立つ役者のような楽器がたくさんありますからね。それが、単にメインのテーマを歌っているパートだけではなく、時にはそれを助ける役割のパートの方をクローズアップしているようなところもありますから、この、聴きなれた音楽に新鮮な味わいが加わることになるのです。たとえば、第1楽章のテーマをトランペットが高々と歌い上げているところで、本来は「脇役」であるはずのうねるような弦楽器を立てようとしていますから、これはそういう全体を見据えた演出だな、と気づくことになるのです。 カップリングとして、珍しいことにこのコンサートの数日前に「スタジオ録音」が行われた、スークの「弦楽セレナーデ」が収録されています。やはり、放送局のオーケストラですから、需要に応じて番組用の録音を放送局の「スタジオ」で行ったのでしょうか。だとしたら、ホールで録音されたものよりもデッドな音が聴けるのではないでしょうか。 と思いながら、交響曲の後の盛大な拍手に続いて聴こえてきた弦楽合奏の響きを味わってみると、なんかとてもふんわりとした瑞々しい音がするのでちょっと意外な気がしました。実は、「スタジオ録音」というのは「帯」に「ミュンヘン/スタジオ・レコーディング」と書いてあった情報なのですが、元々のクレジットを確認したら、「Studio Recording/München, Philharmonie im Gasteig」とあるではありませんか。何のことはない、コンサートと同じホールで録音していたのですよ。それなら、このしっとりとした音は納得です。別に「スタジオ」を使わなくても、ホールにお客さんを入れないで録音する「セッション録音」のことを「スタジオ録音」と呼ぶのは、この世界の常識でした。 スークが18歳という、まだドヴォルジャークの指導を受けていた頃に作られた「弦楽セレナーデ」は、師であり、後には義父となるドヴォルジャークの同名の作品をモデルにして作られたことがはっきり分かる、チェコの民族性を大切にした音楽です。しかし、こちらではその「民族性」が、もっと普遍的な西洋音楽の範疇に拡大されているようなスマートさが感じられないでしょうか。それは、ある種の「土臭さ」からは解放された、よりグローバルな聴かれ方にも対応できるもののような気がします。ということは、今の時代に作られている「現代音楽」(もちろん、こちらのような身勝手な定義とは別の次元の音楽)にも通じる情感までもたたえているな、と思えてしまうのは、ヤンソンスがとても良いセンスを発揮させているからなのでしょう。特に、第3楽章の心地よい甘ったるさは、まさに「現代」の受容にも耐えうるものです。 あんまり気に入ったので、この第3楽章だけ、ハイレゾで聴いてみました(@300円)。とは言っても、このファイルのフォーマットは24bit/48kHzというSACDには及ばないものなので(だからSACDは出ていない?)それほどの違いはないだろうと思っていたのですが、聴いてみたらCDとはまるで別物でした。最初に「CDとは思えない」などと書いてしまいましたが、やはりCDはCDでしかありませんでしたね。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

このアルバムも、やはりBD-A同梱、音に関してはとても期待できそうな感じがしたので、とりあえず買ってみました。しかし、現物を手にしてジャケットを見たとたん、軽い戸惑いが。2行にわたって並んでいる文字がいったい何を意味するのかが理解できませんでした。インレイを見てみても、そこには演奏されている曲のタイトルと作曲家の名前はあるものの、肝心の合唱団とその指揮者の名前がどこにもないのですよ。ある意味スタイリッシュな作り方なのでしょうが、腹が立ちますね。 まあ、ブックレットを見れば、「スカイラーク」というのが合唱団の名前で(正確には「ザ・スカイラーク・ヴォーカル・アンサンブル」)、指揮者がマシュー・ガードという人だ、ということは分かります。なんでも2011年に出来たばかりの団体のようですね。ファミレスではありません(それは「すかいらーく」)。 そして、「Clossing Over」というのが、アルバムのコンセプトなのでしょう。ブックレットの最初のページには、「これは、私たちが最後の時間を迎える時にはいったいどんなことが感じられるのかを音楽で語らせた、様々なイメージをのぞき見ることができる窓だ」みたいなことが書かれていますからね。そして、それに続くページでは、それぞれの曲に関する情報を、間接的に語っているテキストが掲載されています。まさに「イメージ」としてそれぞれの曲を味わってほしい、という願いが込められているのでしょう。 それはもう、とろけるように素晴らしい録音(もちろん、BD-Aで聴いたときは、です)によって聴こえてくるこの合唱団は、とても素晴らしい演奏でそれを的確に表現してくれていますから、そういった「聴かされ方」であっても何の不安もなく最後まで聴き続けてしまえるほどの魅力があります。いや、本心で、このアルバムのトータルなコンセプトには感服させられてしまいました。「最後の時間」というのは、もちろん死を迎える時でしょう。そこへ向かっての不安感、その時に思い出されるさまざまな体験、そして、おそらく「あちら側」にたどり着いた時に感じるであろう平安な感情、そういったものが、何の抵抗もなく体中にしみこんでくるのですからね。 それはそれで、このアルバムの一つの聴き方ではあるのでしょう。でも、やはりもう少し「知的」な聴き方もしないことには、ただの「洗脳」になってしまいますから、ブックレットには決して書かれることのなかったデータも調べたくなりました。そんな時に役に立つのが代理店が作ったインフォなのでしょうが、そこには何と「20世紀の合唱作品集」などといういい加減なサブタイトルが付けられていましたよ。確かに、この中にはウィリアム・シューマンとか、ヨウン・レイフスといった、間違いなく「20世紀」にしか作品がない人もいますが、それ以外の全く初めて聞くアメリカのダニエル・エルダーやロバート・ヴィチャード、そしてアイスランドのアンナ・ソルヴァルドスドッティルなどの作品は、この作曲家たちの生年を見る限り「21世紀」になってから作られたもののはずです。ソルヴァルドスドッティルなどは「自作の録音に立ち会った」そうですし。 少なくとも、この中で唯一聴いたことのあるジョン・タヴナーの「Butterfly Dreams」は、2003年に作られています。それを聴いたのは、こちらの世界初録音盤。今回のアメリカでの初録音からは。イギリスの合唱団とは根本的に異なるタヴナーへのアプローチが、はっきり感じられます。 CD & BD Artwork © Sono Luminus, LLC. |

||||||

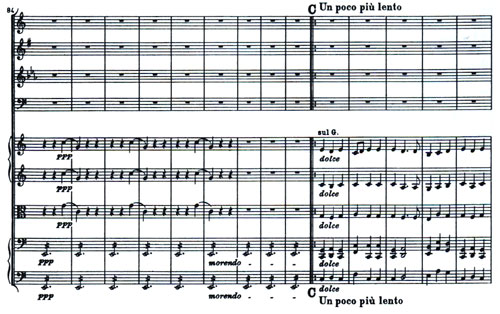

それを続けて聴いてみるとびっくりするぐらい音が違っているんですね。もちろん、それぞれに使われている楽器も、そして楽器編成も全く違っているので、そもそもの音が違うのは当たり前のことなのですが、それと同時にやはりホールの音がまるで違っているのが、大きな要因だったのでしょう。 昨年の「シベリウス・イヤー」に、ヤンソンスとバイエルン放送交響楽団がミュンヘンで行った何回かのシベリウスのプログラムによるコンサートの中から、超有名な「フィンランディア」、「カレリア」組曲、そして「交響曲第2番」を収録したこのCDでは、前半はガスタイク・フィルハーモニー、後半はヘルクレスザールと、録音された会場が異なっていますから、やはりホールの響きを比較することができるはずです。 「フィンランディア」では、冒頭の金管のアンサンブルが、たっぷりとした響きを伴って聴こえてきます。それはとても余裕を持って広い空間に響き渡っているような印象を受けます。弦楽器が入ってくると、その音もとてもしっとり聴こえてきて、これがノーマルCDであることを忘れそうになるほどです。ヤンソンスは、ライブならではのノリの良さで、繰り返しの部分では一層のシフト・アップを行ってグイグイ盛り上げるという分かりやすさです。 「カレリア」では、アップテンポの1曲目「間奏曲」と3曲目「行進曲風に」に挟まれた、2曲目のその名も「バラード」という曲が、しっとりとした情感を漂わせていてとても魅力的に仕上がっています。そして、真ん中あたり(スコアの「C」近辺↓)の弦楽器だけのコラールが始まるところで、ヤンソンスはちょっとしたサプライズを用意していました。  「交響曲第2番」からヘルクレスザールになると、やはりかなり音が変わっていました。このシューボックス・タイプのホールならではの豊かな残響のために、オケの音がほんの少し甘くなってしまっているんですね。その結果、弦楽器からは輝きが失われてしまっています。ただ、これはおそらくSACDで聴けばもっと繊細な音として聴こえるはずなのですけどね。 第2楽章などは本当にたっぷりとした演奏、これこそはぜひともSACDで聴いて豊かなサウンドを味わいたかったものです。第3楽章は落ち着いたテンポでとても丁寧な演奏、よくある技巧だけを競うようなものとは無縁です。そして、そこから終楽章になだれ込む瞬間は、まさに大家の貫録、たっぷりと「泣き」を入れて興奮を誘います。久しぶりに、スカッとさせられる演奏を聴いた思いです。 全ての曲で、終わってからの拍手までがカットされずにそのまま収録されています。それを聴いていると、日本のようなまるで一番乗りを競争しているような子供じみたみっともない拍手では全然なくて、あくまで一旦音がなくなってからの控えめの拍手に続いて、それが次第に盛り上がってくる、という「大人の」拍手が沸き起こっているのが分かります。もしかしたら、この拍手が最も感動的だったかもしれません。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

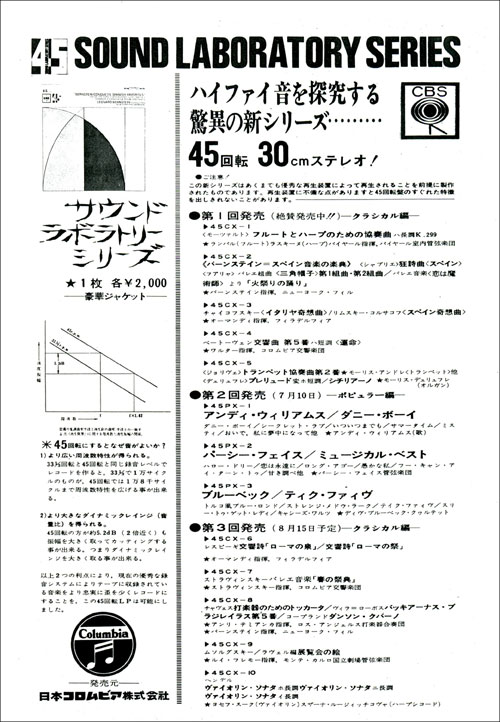

普通LPと言えば、33回転のアナログレコードのことです。45回転というのは、LPと同じころに誕生した「EP」という規格のアナログレコードの回転数です。アメリカのコロムビア(CBS)が開発したLPに対抗して、競争相手のヴィクター(RCA)が提案した方式で、LPは直径が12インチと大きかったものを7インチというサイズにしてコンパクトさを主張、そのままでは音質が劣るので、回転数を45回転に上げて「小さくても、良い音」を主張していました。その二つは、うまい具合にLPはアルバム、EPはシングルというように用途によって棲み分けがなされ、共倒れすることなくそれぞれに現在まで生き延びているのです。 LPは、確かに最外周ではEPよりも良い音ですが、内周に行くにしたがって冴えなくなってきます。    しかし、そのCDに凋落の影が見えるころになって、このフォーマットは新たなハイレゾ・ツールとして甦りました。ただ、すでにジャズではかなりの数の「45回転」がリリースされていますが、クラシックに関してはまだ数はきわめて少ないのが現状です。そのうちの貴重な1枚が、これだったのです。さっそく今のレコードプレーヤーにとっては初めてとなる「45回転」モードにして再生を行ってみると、これはとてつもない音でした。ノン・ビブラートのヴァイオリンの生々しさ、ピリオド楽器による金管やティンパニの深みのある肌触り、さらには低音の豊かさ、それらが一体となって、それこそ一人一人の奏者の息遣いまでわかるほどのリアルさで迫ってくるのです。これは、先ほどのSACDを聴き比べるまでもなく、格の違う音です。そのあとで聴いたSACDの音の、なんとしょぼかったこと。 つまり、2.8DSD というSACDのフォーマット自体が物足りないものであることが明らかになってしまったのではないか、と思えるほどの、この45回転LPの音のすごさでした。 しかし、このフォーマットにも難点はあります。それは、収録時間が短いこと、そして、価格が高すぎるということです。SACDでは3曲聴けた交響曲が、ここには1曲しか入っていないのに価格はSACDの約2倍、つまり、1曲あたりの価格は6倍になっているのですからね。それともう一つ、「45回転LP」で検索するとたぶん最初に出てくるこんな間抜けなことが起こる危険性もありますから、ご注意ください。 LP Artwork © Linn Records |

||||||

「新しきことは良(善)きことなり」というのは近代以降の西洋を濃厚に彩った気分だが、それが猖獗を極めたのが20世紀という時代だった。あらゆる分野で次々と新しいものが見出され、生み出されていく(と同時に、昨日のものが弊履のごとく捨て去られていく)中で、芸術音楽もこの流れに掉さして、表現の手段や領域を急速に拡げていったのである。最初のページから、こんな、まるで明治時代の文豪が使うような言葉がオンパレードの堅苦しい文章が登場しますから、ちょっとビビッてしまいました。正直「弊履」ぐらいは読み方も意味も知ってましたが、「猖獗」なんて言葉は初めて目にしました。「しょうけつ」って読むんですね。チューハイじゃないですよ(それは「ひょうけつ」)。そして「流れに掉さして」というのは、確か漱石あたりの小説にあったかな、とは思いましたが、ここで使われているのとは正反対の意味だとずっと思っていましたからね。それをこの文脈で使うのは変だなあ、と思って調べてみたら、やっと本来の意味が分かりました。なんと恥ずかしい。そんな「古語」にも親しい方の語る「現代音楽」論だったら、傾聴に値するはずです。 ところが、著者のプロフィールを見たらお生まれになったのは1966年ですって。そんなにお若くてこんなカビの生えたような文章を書くとなると、なんだかそれは別の意味で油断できないような気になってくるから不思議です。よくいますよね、こういうの。ストレートに意見を述べるのが嫌で、わざと自分を飾ってみせる、というような人が。いや、別にこの著者がそうだなんて言ってませんけど。 それだけではなく、この人の文章は、正直とても読みづらいものでした。カッコがやたら多くて、そのたびに読むリズムが断ち切られてしまうんですよね。言いたいことがたくさんあるからこんな風になってしまったのでしょうが、はっきり言ってこれだと本当に言いたいことはなんなのかが、完全にぼやけてしまいますね。さらに、「註」のなんと多いこと。本文が200ページちょっとなのに、註だけで40ページもあるんですからね。それだけ長くなっているのは、単なる参照文献の提示だけでなく、時には本文以上の情報量を持つコメントが添えられているため、こうなると、ひっきりなしにページを行ったり来たりしなければいけませんから、煩わしいったらありません。 そんな面倒くさい体裁を取っている割には、中身はなんともシンプル。なんせ、「現代音楽」の定義が、「20世紀以降の前衛音楽、つまり非調性音楽」ですからね。これを見ると目からうろこが落ちる人はたくさんいるに違いありません。なんだ、そんなに簡単なものだったのか、とね。でも、これはあくまで著者の中だけで通用する「定義」であって、到底すべての人に受け入れられるはずもありません。だって、誰でもわかることですが、「非調性音楽」は確かに「現代音楽」ですが、「現代音楽」すべてが「非調性音楽」ではありませんからね。そこから論を進めている限り、読者を完全に納得させられるような結末を導き出すことなどは不可能です。 案の定、著者の論点は、あちこちで破綻を見せています。ペルトやグレツキのあたりの記述になると、これまでさっきの「定義」を元に読み進んできた真面目な読者は、軽い混乱状態に陥ってしまうことでしょう。 著者の「現代音楽」についての歴史的な総括は、それなりの体験と見識に基づいたとても価値のあるもので、確かにこの音楽に対する広範な知識を得るのには役に立つ資料です。ところが、最初に変な「縛り」(文中で頻出する言葉。普通に「制約」とでも言えばいいものを、あえてこんなヤクザな言い方を、それこそ「猖獗」のような言葉と同時に使うあたりが、笑えます)を設けてしまったものですから、最後の章がなんとも精彩を欠いてしまうことになりました。残念です。 Book Artwork © Shunjusha Publishing Company |

||||||

彼女は、アルゼンチンの作曲家でアメリカにも活動拠点を持っているピアニストのエゼキエル・マンテガと親交があって、彼の才能を高く評価しているのだそうです。全てが世界初録音となるこのアルバム、その前半では彼の作品が演奏されています。 最初が、アルバムタイトルとなっている「移民」という、ピアノとフルートのための、3つの部分から成る作品です。これは、イスラエル人のヤリトゥの夫の実家に行った時の彼女自身の体験が元になっています。1925年に撮影されたという古い家族の写真を見て、そこに写っている人たちがその後の第二次世界大戦中にたどる運命に思いを馳せたことが、彼女に新しい作品を作らせる動機となりました。2013年に彼女がマンテガの元を訪ねて新しいフルート曲を作ってほしいと頼んだ時にこの話をすると、作曲家はたちどころにその最初の部分のテーマを作ってしまったのだそうです。それは、短調で作られた物悲しいメロディ、その「移民」たちの深刻な運命を物語るようなものでした。次の部分になると、曲調はガラリと変わり、アルゼンチンの民謡を引用した子守唄のようなものになります。そして、最後はとても明るいイケイケの音楽で、全体が閉じられます。 次に演奏されているのは、アルト・フルートとピアノのための「ラクダ」という作品です。ここでは、ちょっと鄙びた、まるで尺八のような音色のアルト・フルートによって、ラクダの行き交う広々とした草原の情景が描かれています。 マンテガの最後の作品は、フルート四重奏曲「松明」です。これは、C菅のフルート2本とアルト・フルート、バス・フルートのために作られたものですが、それを多重録音によって彼女ともう一人、作曲者のパートナーであるタンゴ・フルートの第一人者、パウリナ・ファインとの二人で演奏しています。タンゴのイディオムをふんだんに盛り込んだ、とても楽しい曲ですが、かなり難易度は高そう、しかし、この二人はやすやすとそれぞれ2人分のパートを見事に吹ききっています。 後半は、アルゼンチンを代表する作曲家、アストル・ピアソラの曲です。ただし、それはオリジナルではなく、マンテガによって編曲されたバージョンです。まずは、フルーティストにとっては「タンゴの歴史」とともに必須アイテムとなっている「タンゴ・エチュード」。もちろん、これは練習曲なので一人で吹くために作られたものなのですが、マンテガはそこにもう一つの声部を書き足しているのです。オリジナルは1987年にHENRY LEMOINEから出版されています(2006年にはピアノ伴奏が付けられました)が、こちらのバージョンも同じ出版社から2014年にリリースされました。 これも、先ほどのファインとのデュエットです。オリジナルのパートはそれぞれ1番フルートと2番フルートに振り分けられていますから、それぞれのプレーヤーは主旋律と対旋律とを両方吹くことになります。ですから、そこでそれぞれのキャラクターがはっきりしてくるはずなのに、この二人は恐ろしいほど音色や奏法を揃えてきているので、いったいどちらがどのパートなのかは全くわかりません。右チャンネルの人の方が少し旋律を崩して歌っていたりしますから、こちらがファインなのでは、と思うのですが。 最後は、やはりピアソラの有名な、タンゴ・バンドのための「Concierto para Quinteto」を、マンテガがフルートとピアノに編曲したものが演奏されています。 聴き終わってみると、二人のフルーティストの荒っぽい迫力に、ぐったりしてしまいました。お上品な人にはタンゴは吹けませんね。 CD Artwork © Elena Yarritu |

||||||

このジャケット、なんだか見覚えがあると思ったら、同じ演奏家が同じレーベルから出したシルヴェストロフのアルバムととてもよく似た写真が使われていたのでした。教会のガラス窓越しに差し込む光、という、なんともベタなコンセプトですが、確かにこれは両方のアルバムに共通しているモードを的確に表現しているのではないでしょうか。ただ、そのアルバムと決定的に違うのは、今回はSACDではないということです。このレーベルのSACDは毎回とてもハイレベルの音を聴かせてくれていたのですが、そんな最大の楽しみを奪われてしまった感じです。 エシェンヴァルズの合唱曲は、こちらのレイトンとポリフォニーとの演奏でも聴いたことがありました。そこでも演奏されていた「A Drop in the Ocean」という、無伴奏の合唱のための作品がここにも収録されていたので、まずはそれからチェックです。この作品の出だしは、「Pater noster」のラテン語の歌詞がほとんど語りに近い歌い方で歌われる中で、同時にアッシジの聖フランシスの言葉の英語訳がきれいなハーモニーの合唱で歌われる、というものなのですが、レイトンの演奏ではその二者は相対する要素として扱われているようでした。それが、このクリャーヴァ指揮のラトヴィア放送合唱団では、いとも自然にお互いが馴染み合っている、という印象を受けます。やはり、このあたりは「現代音楽」ととらえるか、あるいはもっとシンパシーを伴った「仲間の音楽」ととらえるかの違いなのかもしれません。 このトラック、ジャケットやブックレットのクレジットではオーケストラが加わることになっていますが、もちろんこの作品には合唱以外のものは参加していません。これはかなりみっともないミスプリント、例えば、唯一この作曲家の名前を「正しく」表記していた権威あるさるショップのサイトでさえ、これを真に受けて誤った情報を掲載しているのですから、困ったものです。 もっとも、「The First Tears」という、イヌイットの民話をテキストにして2014年に作られた、基本的に合唱だけで歌われる曲に参加しているミュージシャンが演奏している楽器を「リコーダーとハープ」としているのは、レーベルの落ち度ではありません。ジャケットには「ジョー・ハープ」と書いてあるものを、代理店が単に「ハープ」と思い込んだだけなのでしょう。そういう珍しい楽器を知らなかったのでしょうね。ただ、「リコーダー」というのはちょっと違うような気がします。ここで聴こえてくるのは、ほとんど「尺八」に近い音を出す楽器なのですから。 そんな珍しい楽器だけではなく、なんと「テープ」が使われている作品が、2011年に作られた「Litany of the Heavens」です。そこには、実際に教会で唱えられた古い聖歌が録音されていて、その音を流しながら合唱が演奏する、というスタイルがとられます。ということは、この曲を演奏する時にはその「テープ」(たぶん「CD」でしょうが)が必要になってくるのでしょう。スコアやパート譜はレンタルのようですから、そこに一緒に付いてくるのでしょうね。 タイトル曲の「ルカ受難曲」は、8つの部分に分かれた30分という大曲です。オーケストラは雄弁にダイナミックな情景を描き、ソリストは地声で情感を込めて歌うという、まるでミュージカルのようなエンターテインメントの世界です。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

ヘロルトにしてもクリニオにしても、全く知らない名前の作曲家でした。「流氷の天使」とは違うし(それは「クリオネ」)。おそらく、当人同士も全く面識はなかったのでしょうね。聴いてみればわかりますが、この2つの受難曲は使われている言葉も、作曲の様式も全く違っていますからお互いの関連性は皆無。ほぼ同じ時期に作られた受難曲でも、「カトリック」と「プロテスタント」というだけでこんなにも違ったものが出来てしまう、ということを示したかった、というのがこのアルバムのコンセプトなのでしょうか。 オーストリアの作曲家ヘロルトが作った曲のタイトルは、正確には「我らが主であり救い主であるイエス・キリストの苦難と死の物語」ですが、歌い出しの歌詞に「聖マタイによって語られた」とありますから、マタイによる福音書がテキストであることが分かります。これはドイツ語の訳、シュッツとかバッハでおなじみの言葉が聴こえてきます。ですから、内容自体はそのバッハの、演奏時間が3時間近くかかる「マタイ受難曲」とそれほど変わらないというのに、こちらはたった15分で終わってしまいます。ちゃんとコラールまで入っているというのに。 つまり、ここでは福音書の受難の部分のテキストが、ポリフォニックなマドリガルという当時イタリアで隆盛を誇っていた形にギュッと押し込んで歌われているのです。それは6声による無伴奏の合唱だけで歌われます。まるで早回しの映像を見ているようなせわしなさですが、セリフの部分にはシンコペーションが埋め込まれていたりと、それぞれに印象的な手法が使われていて、あっという間に「物語」が終わってしまいます。全部で3つの部分に分かれていますが、最後のキリストの死を扱ったパートでは、それまでの明るさが消えて暗い情感も漂っていますし。 そして、その間に2曲、全く同じメロディのコラールが、別の歌詞で歌われます。それがユニゾンだというのも、何か重苦しい感じを秘めています。 一方の、イタリアの作曲家クリニオの受難曲は、当時のカトリックの伝統であった「応唱受難曲」という形で作られています。ここでは、テノールの殆ど語りに近い詠唱によって福音書の地の文が朗読され、登場人物が語る部分は多声部の合唱で歌われています。そして、その人物によってパートの数が異なっているというのが特徴になっています。つまり、イエスの言葉は3声、それ以外の登場人物は4声、そして群衆は6声で作られているのですね。ソプラノのパートは群衆の部分だけに登場しますから、音色的にも華やかなサウンドになっています。 文献には登場してもまず実際に音を聴くことは出来なかったこの2つの受難曲は、おそらくこれが初録音なのでしょう。演奏しているのはオーストリアのテノール、ミヒャエル・パウムガルテンが2001年に結成した「アンサンブル・トリアゴナーレ」という6人編成の声楽アンサンブルです。意図されたものなのかどうかは分かりませんが、メンバーの中で2人のテノールのうちの一人(おそらくパウムガルテン自身)の声だけが歌い方も音色も全く異質なのが、とても気になります。ヘロルトでは、その人の声だけがとても目立ちますし、同じ人がクリニオではエヴァンゲリスト。それは、プレーン・チャントとしての歌い方のようにも思えますが、アンサンブルになっても同じ歌い方なので、とても耳障り。かつてキングズ・シンガーズの中で歌っていたボブ・チルコットが、まさにこんな感じでした。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |