|

|

|

|

![]()

食わん、腹減った。.... 佐久間學

これは、すべてライブ録音によって作られるものですから、そもそも演奏会の曲目に入っていないことには話が進みません。今回の1番と4番が演奏されたのが今年の3月12日から15日までの4日間でした。同じプログラムを続けて4回も演奏するのですね。その時のプログラムはオール・ニルセン、まず序曲「ヘリオス」と交響曲第1番、休憩にエビセンを食べて交響曲第4番というものでした。これで弾みがついたのか、10月には第1週に序曲「マスカレード」、交響曲第5番、交響曲第6番、第2週には前半にフルート協奏曲(ソロはランジュヴァン)とヴァイオリン協奏曲、後半はチャイコフスキーの交響曲第2番というプログラムで、一気にノルマを消化してきましたよ。これらは、間違いなく来年中にはリリースされることでしょう。あとはクラリネット協奏曲をどこかで録音すれば、全集はほとんど完成ですね。 ニルセンの交響曲全集自体は、今までにいくらでもありましたが、全てがハイレゾのSACDというのは、今回が初めてです。いまいち主張がモヤモヤしてはっきりしないという印象のニルセンの作品ですが、おそらくこの卓越した録音で聴くことによって、その内部の「仕組み」のようなものまでが的確に伝わるようになっているのではないでしょうか。それを成し遂げたのは、いつものようにプロベン・イワンを中心にした録音チームです。そこのサイトを探したら、彼の写真が見つかりました。意外と若いんですね。  そんな録音で聴く「4番」(いわゆる「不滅」)は、まさに、このマイクアレンジのように指揮者の真上からオーケストラ全体を俯瞰している音像が広がり、もうあふれるばかりの新鮮な音のシャワーが楽しめます。弦楽器などは一人一人の音までもが聴こえてきそうな生々しさ、さらに、木管楽器もとても立体的に主張しているのが分かります。ですから、その木管が大活躍する「第2部」などは、まさに至福のひと時が味わえます。それに続く「第3部」の厳しさも、もろに受けとめるだけの体力が必要なほど。そして、エンディングで冒頭のテーマが戻ってきた時のとてつもない解放感には、完全に圧倒されてしまいます。これこそが、DXD→SACDというフォーマットの極限のサウンドです。 ところが、次の「1番」になったら、なんだか音が2ランクぐらい下がってしまったようになりました。全体がもやがかかったような鈍さに覆われ、あれほど聴こえてきた木管が完全に引っ込んでしまっています。これはおそらく「4番」とは別の日のテイクがメインになっているためなのでしょう。素晴らしい録音だけに、ほんのちょっとした加減でこんな風になってしまうのですね。もちろん、これでも十分の水準なのですが、「4番」を聴いてしまった後ではね。 SACD Artwork © Dacapo Records |

||||||

そんなものが、2013年の秋に3枚組のCDとして、まずリリースされました。それは、分厚いブックレットと一体化したハードな装丁でしたが、CDがひどく取り出しにくいのと、やはりこのレーベルの録音をCDで聴くのは、ちょっと不安なところがあったので、なかなか聴く気にはなれず、1年もほったらかしておいたらなんと同じ内容が1枚に収まっているBAが出てしまったではありませんか。これなんですよね。CDを聴くのを躊躇していた最大の理由は。例えばこちらなどですでに、このレーベルは本来ならばBAなどで素晴らしい音を聴かせることが出来るのに、CDでは全くその片鱗もないつまらない音に変えてしまっていることを広く知らしめていたのですからね。今回のブラームスが、そのワーグナーの時と同じフィリップ・サイニーのエンジニアリングによるものでしたから、なおさらです。もし、ほぼ4時間をかけてこのCDを全部聴いてしまったあとに、このBAを聴いていたら、その4時間は全くの無駄でしかなかったと気づかされて、ひどく落ち込んでいたところでした。サイニーの華麗な「デッカ・サウンド」を堪能することは、もはやこのレーベルのCDではかなわないのですよ。 ですから、ハイレゾ・データで出ていることが分かった時点で、もうCDを聴くことは無意味だと思い、ひたすらBDが出るのを待っていた甲斐がありました。価格だって、このBDを買った時にはハイレゾ・データより1000円も安かったですし(さらに、CDよりもほんの少し安い価格でした)。 そんな素晴らしい音で、決して華美には走らないはずのこのゲヴァントハウス管弦楽団の音色が、特に弦楽器などがいともなまめかしく聴こえてくるのを味わうことは、まさに至福の一時でした。交響曲第1番から聴き進んでいって、交響曲第2番に入ったら、管楽器の音色が全く別物のちょっと渋いものに変わったことも、はっきり分かりますしね。これは、おそらくフルートのトップが別の人に替わったことが主な要因なのでしょう。 ところが、そんなあふれるように瑞々しいサウンドを堪能しつつも、シャイーが仕掛けてくる音楽のあまりの性急さには、ちょっとたじろがずにはいられませんでした。いったい、何をこんなに急いているというのでしょう。単にテンポが速いというだけではなく、まだ前のフレーズからしっかりとした終止感が与えられないうちに、いきなり次のフレーズが殴りこんでくるという乱暴というか、野蛮な音楽の作り方には、心底腹が立ってきました。その結果、そこからはブラームスには外すことが出来ないと個人的には思っている、深くかみしめるような情感がことごとく消え去っているのですからね。 ただ、交響曲第1番の第2楽章が、初演された時と同じ編成(10.8.4.4.4という弦楽器)、同じ楽譜で演奏されているテイクには、まさに資料的な価値が満載です。この編成によって、全くバランスが変わってしまったことが、はっきり録音から聴きとることが出来ますし、なによりも現行の楽譜とのあまりの違いには驚かされてしまいます。それは単に「手直し」をするという次元のものではなく、構成そのものを大幅に組み直して、テーマ間の連携関係まですっかり別物になってしまっているのですから。食後のケーキじゃないですよ(それは「別腹」)。 BA Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

今回、おそらくそのようなサイトの書き込みが内容の骨子になっていると思われる書籍が出版されました。タイトルから判断すると、彼の本来のポストである新国立劇場の合唱指揮者の仕事ぶりを語ったもののようですから、面白くない訳はないと、即座に入手してみましたよ。 それは、面白いどころではなく、まさに「面白すぎる」本でした。読み始めたら途中でやめるのも惜しいぐらい、次々と興味ある話題が湧きだしています。もう一気に最後まで読み通してしまいました。だいぶ前に、こんな感じの、夢中になって読みふける本があったな、と思ったら、それは茂木大輔さんの一連のエッセイでした。両者の「面白さ」に共通するのは、なんと言ってもその文体の躍動感。そこからは、自らのリズム感で他人を酔わせてしまうという、良質な音楽家であれば誰しもが持っているグルーヴを感じることが出来ます。 茂木さんの著作同様、ここでも三澤さんのまさに波乱万丈の経歴が語られています。そもそも、彼は音楽には関心があったものの、合唱の経験は全くなく、最初はトランペットをやっていたものが、高校に入った時にはブラスバンドで打楽器をやろうとしていました。ところが、そこに、隣から聴こえてきた「男声合唱」の響きに魅せられて合唱の世界に足を踏み込むという、なんとも不思議な体験が「合唱人」としてのスタートだというのですからすごいですね。 とは言っても、本当になりたかったのは「指揮者」、それも、「合唱指揮者」ではなく、ちゃんとしたオーケストラを指揮するような指揮者でした。そのために国立音大を卒業後(ここでは指揮科ではなく声楽科)ベルリン芸術大学で本格的な指揮の勉強をすることになります。それは、まさにシンフォニー・オーケストラの指揮者を目指す道、事実、三澤さんは単なる合唱指揮だけではなく、オペラそのものの指揮もしっかりなさっているようです。 現在は、いつの間にかしっかり日本にも「オペラのシーズン」というものを定着させてしまった本格的な(つまり、外国のものと同じ質の)オペラハウス専属の合唱団のシェフとして、日々「本物の」オペラの現場で活躍されています。常々、「新国立劇場の合唱団はすごい!」という噂をあちこちで聞いていますが、そんなすごい合唱団を作ってしまった張本人ということになるわけです。その合唱団に求めるサウンドも、実際にバイロイトでノルベルト・バラッチュのアシスタントを務めた経験なども踏まえた上で、最初から「バイロイトと同じもの」というレベルの高さだったのですが、結局「新国」の日本人にはドイツ人を超えることはできないことを知って深刻な壁を感じてしまうと思いきや、後に今度はミラノのスカラ座で研修を受けたことによって、その「壁」はあっさり克服できたという、とてもハッピーな結末が用意されていました。もはや、この合唱団には、何も怖いものはないのでしょう。 そんな、今では「バイロイトを超えた」とまで自画自賛している合唱団を聴きに、ぜひいつの日か新国立劇場を訪れてみたいものだ、と、切実に思わせられてしまいました。 Book Artwork © Hayakawa Publishing Corporation |

||||||

未完に終わったこの作品を演奏可能な形にするという作業に関しては、近年多くの修復稿が発表され、最も初期の成果であるジュスマイヤー版との覇権を争っています。そんな中で、今回用いられているのも、鈴木優人さんが新たに作り上げた、独自の修復稿でした。もちろん、これが最初の録音となります。 ライナーノーツでは、優人さん自身によってこの稿のコンセプトが明らかにされています。それによると、骨子は基本的にジュスマイヤー版を尊重したうえで、この修復の最初の作業を行ったヨーゼフ・アイブラーのオーケストレーションも取り入れるという点と、さらに、「Lacrimosa」のあとに、モーンダー版で初めて行われた「アーメン・フーガの挿入」を採用している点です。 これだけ聞くと、「アーメン・フーガ」を除いては、やはりアイブラーの仕事を最大限取り入れた「ランドン版」とよく似たものなのでは、という気がしてきます。しかし、なぜかこの「鈴木優人版」は、そのランドン版ともまた異なる仕上がりになっていたのです。 アイブラーがオーケストレーションを施したのは、「Sequentia」の中の1曲目の「Dies irae」から5曲目の「Confutatis」までです。実は、ランドン版ではアイブラーの楽譜に、さらにランドンの手で追加されている部分がありますから、そのあたりでは鈴木版とは異なってはいても、4曲はおおむねアイブラーの編曲に忠実なようです。ただ、「Rex tremendae」はちょっと問題。なにしろ、冒頭の「ジャン・ジャン」という弦楽器のあとの休符の部分に、盛大に管楽器が「パー」と入る、もろジュスマイヤー版の形だったのですから驚いてしまいました。ここは、ジュスマイヤーの最大の「失策」とされていて、後の修復稿では例外なく全パートが休符になっている部分です。もちろんランドン版でも休符なのですが、なぜ鈴木さんがあえてこのジュスマイヤー版の形にしたのかは理解できません。そのあとの6小節目でティンパニなどがなくなって合唱とトロンボーンだけでまるでア・カペラのように美しく演奏される部分はしっかりランドン版通りだというのに。 もう一つ不可解な点は、「Lacrimosa」の最後の部分です。鈴木版では、音楽はジュスマイヤー版通りなのに、最後の2小節のテキストだけが「Amen」ではなく、その前に歌われている「Requiem」に置き換わっているのです。もちろん、これは次に単独で「Amen」が歌われていることへの配慮なのでしょうが、ジュスマイヤーは「アーメン・フーガ」の存在を知らずにきっちり「Amen」まで含めてこの曲を作ったのですから(この部分は、まさに「アーメン終止」)、こんな安直な手直しは何の意味もありません。鈴木さんはジュスマイヤーの創作部分である「Sanctus」や「Benedictus」ではあちこち派手に改変しているのに、(「Benedictus」の間奏で、22小節目のバセット・ホルンのメロディがいきなり短調に変わったのには、笑ってしまいました)なぜここにもっと思い切った手を施さなかったのでしょう。 もう一つ、これはあくまで「付録」という形で、「Tuba mirum」を初版の出版譜通りに演奏していました。その楽譜の現物がライナーに掲載されていますが、たしかにトロンボーンが吹くのは冒頭のファンファーレだけで、それ以降のソロは全てファゴットが吹くように指定されています。諸般の事情でミスプリントとされていたものを復活させたプランですが、これはもしかしたらありかな、という気はします。常々、この美しいメロディがトロンボーンで演奏されたものには、かなりの違和感があったものですから。しかも、演奏はとても難しく、プロでさえ本番でしくじって恥をかく場面を何度も見ていますので、なおさらです。 演奏は、メゾのキーランドの放つインパクトには、すごいものが感じられたものの、合唱のいつもながらのとりすました歌い方は、到底好きにはなれません。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

今回はベルリオーズのオーケストラの作品をオルガンのために編曲したものですから、まぎれもない「トランスクリプション」です。ワーグナーの「指環」で始まったこの本当の意味での「トランスクリプション」のシリーズ、今までは、キールの聖ニコライ教会のそれぞれ反対側にある2台のオルガンを1つのコンソールで演奏するという楽器が使われていましたが、なぜかここでは別の楽器が用いられています。それは、例えばクラウディオ・アバドが指揮をしたルツェルン音楽祭管弦楽団の映像などで頻繁に露出されている、ルツェルンの「カルチャー・コングレスセンター(KKL)」のコンサートホールに据え付けてあるオルガンです。 このセンターは、フランスの建築家ジャン・ヌーヴェルの設計によって1995年から2000年にかけて建設されたもので、この4段の手鍵盤、66のストップを持つオルガンは2000年の8月に完成しました。楽器制作にあたったのは、ルツェルンに1868年にフリードリッヒ・ゴルによって設立され、スイス国内だけではなくドイツでも数多くのオルガンを制作してきている「ゴル・オルガン製作所」です(帯にはオルガンについては「オルガン…アン・デア・ゴル=オルガン」という表記が見られます。これは、ブックレットにある「アルブレヒトは、ゴル・オルガンを演奏しています」という意味のドイツ語「Hansjörg Albrecht an der Goll-Orgel」の「an der Goll」という部分を、丸ごと制作者の名前だと思ってしまったのでしょう。とんでもなくアホな「帯職人」がおるがん)。 いや、そもそもこのブックレット自体にも、誤解を招く文章が載っています。この「ゴル・オルガン」の写真の下に、「このCDを録音している時に撮られた『いくつかのBilder』をYouTubeで見ることが出来ます」とあったので、録音している模様を写したPVでも見れるのかな、と思って行ってみたら、そこにあったのはただのオルガンの静止画でした。「Bilder」には「映像」という意味もありますし、まさかYouTubeで静止画はないだろうと思った私もアホだったのでしょうね。 いや、映像があるのかも、と思ったのは、もしかしたらここで演奏している「幻想」で使われている「鐘」がどこかに写っているのではないかという期待からでした。第5楽章の「Dies irae」のテーマが現れる時にオリジナルでは「鐘」が叩かれますが、このオルガン版でも同じような何かを叩いている音がしっかり聴こえるのですよね。オルガンの仲間の「オルゴール」であれば、中にはそのような「打楽器」があらかじめ組み込まれているものがありますが、ストップ表を見てもそれらしいものは見当たらないので、いったいどのようにして音を出しているか興味があったのですよ。もちろん、その「静止画」では、「録音している時」には必ずどこかには写りこんでいるはずのマイクやケーブルなどは一切見つけることはできませんでした。 この曲の場合は、どうしても元のオーケストラと比べてしまいますが、オーケストラのメンバーが苦労して作り出すアンサンブルの妙が全く反映されていないベタな編曲には失望させられるばかりです。唯一、第3楽章の最後に現れるティンパニのロールが、いかにもオルガンらしい手法で処理されていて、的確に「雷」の描写になっているのだけは、感心しましたが。 SACD Artwork © OehmsClassics Musikproduktion GmbH |

||||||

彼が取り組んだカンタータ・ツィクルスは、今までの人たちとはちょっと違ったやり方をとっています。彼は、1999年に、さる実業家と協力して「ザンクトガレン・バッハ財団」という個人的な財団を創設し、様々な準備を経て、2006年から毎月1回のペースで、まずは教会カンタータを教会で演奏、それをDVDとCDで販売しつつ、全曲演奏を目指すというプロジェクトをスタートさせました。その演奏も、始まる前に指揮者が聴衆と一緒にそこで演奏されるカンタータのコラールを歌ったり、様々な分野のゲストによるそのカンタータにちなんだトークを挟んで、全曲を2回演奏するというユニークなものです。つまり、同じ曲を繰り返して聴いたり、お話を聴いたりということで、作品に対する理解がより深まることを目指しているのでしょう。かなりの反響を呼んでいるこの「参加型」のコンサート、現在までにおよそ三分の一のカンタータが演奏されていますから、あと10年もすれば完成してしまうことでしょう。 このコンサートの模様が、DVDにはそのまま収録されているのですが、それが今のところはヨーロッパの規格であるPALによるものしか出ていないのだそうで、日本で発売になるかどうかは微妙です。でも、PCでは再生出来るのでしょうから、そんなユニークなコンサートだったらぜひ見てみたいものですね。CDでは、普通に演奏が1回だけしか入っていないようですし。 その、カンタータを演奏してきたメンバーが集まって、2012年にスタジオで録音されたのがこのCDです。毎月のコンサートを続けてきている間に、ソリスト、合唱団、オーケストラのいずれもが、指揮者のルッツのまさに「楽器」として成熟して、「録音しよう!(レッツ・レコード!)」ということになったのでしょう。 まず、注目すべきは安定した合唱でしょう。もちろん、これは最近よくある少人数の合唱ではなく、かなりの大人数、しかし、そのアンサンブルはとても緻密ですし、表現も細やか、そして何よりも落ち着きのある「大人の」声が最大の魅力です。 ソリストでは、エヴァンゲリストと同時にソロまでこなしているダニエルズの伸びやかな声に惹かれます。イエスのハーヴェイの暖かさもいいですね。ただ、その他の歌手はちょっとこの二人の域までは達していないかな、という気がしないでもありません。 そんな些細なことにこだわらなくても、この長大な作品の隅々までに自身の音楽を浸透させた、ルッツの指揮ぶりには、圧倒されるはずです。小気味良いテンポに乗っての冒頭の合唱から、そのしなやかな運びには引き込まれてしまいます。そして、彼の音楽の本質はなんと言っても即興演奏、エヴァンゲリストのレシタティーヴォをサポートするチェンバロが、とても自由な即興を聴かせてくれている(コラールの間奏にチェンバロ・ソロ、などという場面も!)といったように、演奏家たちはあくまで伸び伸びとしたプレイを披露してくれています。それが、今までのピリオド楽器とは一味違う暖かいサウンドの上に作り上げられているのですから、たまりません。これまでのどんな演奏とも違う、刺激的な上に極上の肌触りを持つ「マタイ」、いつの間にかこんな素晴らしいものが聴ける時代になっていました。 CD Artwork © J.S.Bach-Stiftung St.Gallen |

||||||

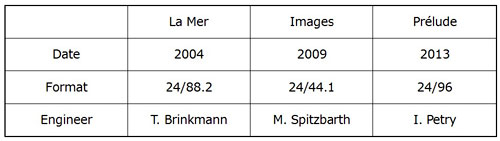

と、これは新しい録音だと思って、ろくすっぽ調べないで注文してしまったのですが、現物を手にしてみると、この中の「海」はその時のSACDと全く同じ音源だったではありませんか。このレーベルは、ときどき平気でこういうことをやるのが、困ったものです。確かに、ブックレットの最後にとても小さなフォントでほんとのことが書かれていますが、こういうのはしっかりジャケットに表示しておくべきだとは、思いませんか? クレジットを見てみると、曲ごとに制作スタッフも異なっていますから、そもそもこういうアルバムを作ることを目指していたわけではなかったのでしょうね。いったい、この会社は大丈夫なのでしょうか。 さらに、なんだかおかしいな?と思えたのが、そのクレジットにあった「(Take5 Music Productions)」という表記です。これが、プロデューサーやエンジニアの名前のあとに付いているのですよ。今まで、こんなものは見たことがありませんでしたが、最近の製品を見なおしてみると、確かに新しいものにはこれが付いています。 調べてみると、これはBISの社員だった5人のトーンマイスターが、2013年2月にBISから離れて設立したレコーディングのための会社だということが分かりました。BISでの録音はそのまま継続する中で、さらに他のレーベルでの録音や、さらにはもっと幅広い活動を行って行くのだそうです。その5人のメンバーは、チーフ格のインゴ・ペトリと、ハンス・キプファー、イェンズ・ブラウン、マリオン・シュヴェーベル、トーレ・ブリンクマンという、いずれもデトモルト音楽大学のトーンマイスター課程を修了したプロデューサー/エンジニアたちです。確かに、BISのCDのクレジットを見ると、彼らのいずれかの名前が見られます。彼らがBISで制作したアイテムは1000件を超えているのだそうです。 最初はそれこそエンジニア出身のロベルト・フォン・バールの個人的な会社だったものが、いつの間にかこんなに多くの(この5人以外にも、専属のエンジニアはいます)エンジニアを抱える会社になっていたのですね。最近はフォン・バール自身の名前も、クレジットからは見かけられないようになっていますし、本当にこの会社はどうなってしまうのでしょう。これはリストラの結果なのか、あるいはこの5人は、沈みかけた船から逃げ出したのか、いったいどちらなのでしょう。 ここに収録されている「海」、「オーケストラのための『映像』」、「牧神の午後への前奏曲」の3曲は、ですからそれぞれ録音時期が違いますし、何よりも録音フォーマットが違っています。  ですから、この中で比較すると「海」はほんとにしょぼい音ですが、2007年にリリースされた初出のSACDだともっとしょぼく聴こえます。マスタリングの技術も日進月歩ということなのでしょう。 そんな録音の違いのせいでしょうか、以前「海」で感じたようなアジア的なテイストは、あとの2曲ではほとんど感じられず、ひたすら静謐な、まるで墨絵のような淡い世界が広がっている様を味わうことが出来ました。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

現在では、この1894年の段階での小さなオーケストラのバージョン(いわゆる「第2稿」)と、1900年にフル・オーケストラのために編曲されたいわゆる「第3稿」が出版されていて、コンサートやレコーディングではそれに基づいた演奏が行われています。 そんな中で、2011年というごく最近、ドイツのCARUS出版社から、まだ「Offertoire」に合唱の部分が入っていない段階である、1889年の時点での楽譜が出版されました。その「修復作業」を行ったのは、マルク・リゴディエールという人です。その「リゴディエール版」の世界初録音が2014年の1月に行われ、このSACDとなってリリースされたのです。 SACDのジャケットには、「完全な礼拝としての演奏」という言葉が書かれています。これは、その付け加えられた「O Domine」の部分で、フォーレがテキストを大幅にカットしているために、「礼拝」としては「完全」ではない、という意味なのでしょうね。まあ、現代の聴衆がどこまで「完全な礼拝」にこだわるかは疑問ですし、そもそも、現在の形がフォーレが最終的に自分の意志で(「第3稿」には、他人の意志が入っていますが)作ったものなのですから、こんなものをいまさら出してどうなるのだ、という気はしますが、マニアにとってはたまらないものには違いありません。 ところで、現在の「第2稿」は、校訂者の解釈によって「ラッター版」と「ネクトゥー/ドラージュ版」という全く内容の異なる2種類のものが存在しています。なぜそんなことになってしまったのかはよく分かりません。ただ、今回の「リゴディエール版」は、まだスコアが手元にないので確実なことは言えませんが、「ネクトゥー・ドラージュ版」と全く同じもののように聴こえます(もちろん、「O Domine」の部分はカットされています)。ということは、やはりこちらの方がより原典に近いものだ、ということが出来るのでしょうね。 ですから、このSACDでは、「おまけ」としてフル・バージョンの「Offertoire」も収録されているのですが、それが「ラッター版」だというのが、非常に不思議です。なにか、ジョン・ラッター本人からの「圧力」のようなものがらったー(あった)のでしょうかね。あるいは、「ラッター版」というのは、この1889年版と「第3稿」の間の過渡的なバージョンだという見解なのでしょうか。 そんな不可解な部分ははらみつつも、この演奏はとても魅力的なものでした。まず録音が、SACDでなければ聴けないようなとても柔らかな中にも精緻なところもあるという、素晴らしいものです。そして、合唱もトレブル・パートにいつになく安定感があって、まるで包み込まれるような至福の時間を過ごすことが出来ます。「Pie Jesu」のソロも、トレブルのメンバー(トム・ピッカードくん)が歌っています。やはり、このような形がフォーレの場合にはとても似つかわしく思えてしまいます。 問題の「Offertoire」は、やはりいきなり「Hostias」で始まるのは、かなりの違和感がありますね。音楽的には、やはり前後に合唱が入った方がしっくりくるのではないでしょうか。ここでは、アルトのパートは成人男声が歌っていますが、そのなんとも言えない音色とテナーとの絡みを聴いてしまうと、「礼拝」がどうのこうのという気分など全く起こりません。 SACD Artwork © The Choir of King's College, Cambridge |

||||||

しかし、「現代音楽」といえば文字通り「現代」の「音楽」、つまり、今現在作られている音楽になるわけで、そのような音楽がすべて、「わけのわからない」ものではないことは、少し今の時代の音楽に関心がある人であればすぐ分かるはずです。おそらく、さっきのアマオケの場合も、最初に「現代音楽」と書かれたゲラを見た誰かが、「それはちょっとまずいだろう」と言い出して、あのように作風と期間を限定した言い方に変えたのではないでしょうか。ま、あくまで想像ですがね。 つまり、今となっては「壮大な失敗」とされる(その点についても異論もあるでしょうが、少なくとも「12音技法」が失敗であったことだけは間違いありません)そのような一時期の「現代音楽」を乗り越えて最近隆盛を極めているのが、もっと人間の自然な感覚に寄り添った「聴きやすい」音楽です。その中で、最も成功を収めたとされているのが、1935年生まれのエストニアの「現代作曲家」アルヴォ・ペルトです。ここでは、合唱の分野で今まで多くの「現代作品」を紹介してきたスティーヴン・レイトンとポリフォニーの演奏によるペルトの作品を聴くことが出来ます。 まずは、このジャケットを見てください。白地にただ作曲家と演奏家の名前だけを印刷したというクールなデザインは、まるでペルトを一躍有名にしたドイツのレーベル「ECM」のものにそっくりではありませんか。 しかし、ここで聴かれるレイトンたちの演奏は、そんなデザインとは裏腹に、かなり「熱い」というか、こってりした仕上がりになっています。そう感じられるのは、ここに収められている21世紀になってから作られたものが、より自然な感覚、言い換えれば「ロマンティック」な資質を持っていることとも関係があるはずです。最初の「Peace upon you, Jerusalem」(2002)などからは、ちょっと軽めでノーテンキな女声の歌い方とも相まって、かつてペルトが持っていたある種の「冷たさ」はきれいさっぱりなくなっているような印象を受けます。 ただ、有名な「The deer's cry」(2007)では、ペルトの持ち味であったミニマルっぽさが生きていて、なかなか楽しめます。さらに、これが初録音となる2012年の作品「Virgencita」(ヴィルヘンシータ、スペイン語によって歌われます)では、前世紀のペルトの作品で聴かれた懐かしい和音が戻ってきたような感じがして救われます。ここでの最後の盛り上がりなどは、いかにもポリフォニーらしいハイテンションで迫ってきます。 宗教的なテキストで作られている曲が並ぶこのアルバムの中で、唯一異彩を放っているのが、1963年に作られた「Solfeggio」です。ひたすら「ド、レ、ミ・・・」と繰り返される中で生まれるクラスターを味わう作品ですが、爆発音はありません(それは「クラッカー」)。あのリゲティの「Lux aeterna」が1966年の作品ですから、まさにその先駆けとも言える、「20世紀半ば」ならではの音楽です。「12音技法」は失敗だったとしても、こんな風に今でも通用する作品もあったのですよ。そのあたりが、「現代音楽」のおもしろいところです。 CD Artwork © Hyperion Records Ltd |

||||||

さりげなく、「レクイエム」などと書いてしまいましたが、これはもちろんモーツァルトの遺作となり、結局未完に終わってしまったあの作品のことです。それを、歌を入れないで、管楽器だけの団体であるこの人たちが演奏するというのですね。いったいどんなことになるのでしょう。ただ、こちらなどでご紹介したように、この作品を楽器だけで演奏した試みは過去にはありました。この場合は弦楽器だけでしたが、今回は、それを管楽器だけで行おうというのでしょうか。 ここで「編曲」を行っているのは、オランダの若い作曲家クリスティアン・ケーラーです。彼は、かつてこの団体のためにR.シュトラウスの管弦楽曲を管楽器の合奏のために編曲したこともあるそうで、そんな実績が買われたのでしょう。ただ、その編曲のタイトルを見ると、オリジナルよりもかなり少なくなっていますし、演奏時間も20分しかありません。まあ、ジュスマイヤーが「捏造」した曲を除くというのは考えられますが、それ以外にもかなり減ってます。さらに、ブックレットには「Dies irae」を編曲した楽譜の最初の部分があるのですが、なんだか原曲とはかなり異なる感じがします。 確認してみると、この編曲での楽器編成は、カップリングとなっている「グラン・パルティータ」と全く同じ12の管楽器とコントラバスというものでした。そして、楽章の数も7つと、両方とも同じようになっています。つまり、これはさっきの弦楽四重奏版とは全く異なるコンセプトによって編曲されたものだということになります。言ってみれば、「レクイエム」を「グラン・パルティータ」の鋳型に流し込んだものになるのではないでしょうか。 しかし、実際に聴いてみると、これはそんな生易しいものではありませんでした。そもそも、「Introitus」が始まっても、聴き慣れたフレーズが全く現れません。そのうち、なんとなくそれっぽいものが聴こえては来るのですが、なんか違います。そう、これは「編曲」などというおとなしいものではなく、「レクイエム」の素材を使った「再構築」という名の「作曲」だったのですよ。 そんな手の内が分かってしまえば、あとはケーラー君との対決です。彼が仕掛けたこの「作曲」にとことん付き合ってやろうじゃないですか。そうすると、彼はいろいろ面白いことをやっていることも分かってきます。痛快なのは「Lacrimosa」では、モーツァルトが作ったところまでしかないということです。そのあとは、それまでに出てきたテーマなどを断片的に聴かせるだけですからね。 もう一つ、彼はこの中でモーツァルトの別の作品を「引用」したりしています。言ってみれば「パロディ」ですね。「ネタバレ」になるのでここには書きませんから、ぜひ探してみてください。そんなわけですから、これは背筋を伸ばして聴くような「レクイエム」では決してありません。故人の楽しかった人柄を思い出して、まったりとくつろいだら、いいのではないか、なんて気がします。 これには指揮者が付きましたが、「グラン・パルティータ」には指揮者はいません。一応ファゴットのメンバーがイニシアティブをとっているようですが、そこから生まれるとことんのびのびとした音楽には惹かれます。もちろん楽譜は新全集、第5楽章の「ロマンス」で、コーダの前の1小節をカットするのは、もう完全に浸透した習慣となったようですね(正しい楽譜はこうだ、とか)。 CD Artwork © I Solisti Records |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |