|

|

|

|

![]()

聴牌音楽。.... 佐久間學

これは、1967年の9月にストックホルムで行われたコンサートでのワーグナーと、翌年のやはり9月に同じ会場でのコンサートで歌われたヴェルディのアリアを収めたCDです。 ワーグナーは「トリスタンとイゾルデ」の「前奏曲」と「愛の死」、それに「ヴェーゼンドンクの5つの歌」のオーケストラ伴奏版(フェリックス・モットル編曲)からの3曲が演奏されています。二ルソンのイゾルデといえば、その年の前年、1966年のバイロイト音楽祭で録音されたカール・ベーム指揮の全曲盤が有名ですね。DGから出たLPに使われたヴィーラント・ワーグナーのステージの写真がとてもインパクトのあるものでした。その年の10月にヴィーラントは亡くなってしまったので、このLPのボックスには、追悼文が同梱されていました。二ルソン自身はそのヴィーラントの演出には心酔していたことが、彼女の自伝では述べられています。  ただ、あの薄暗いバイロイトのステージが、実際に大阪で再現されていたのは感動的だったことでしょう。そして、この時の指揮者がピエール・ブーレーズという、1966年に「パルジファル」でバイロイト(本場)にデビューしてはいても、当時の日本ではワーグナーに関しては全くの未知数の人だったのも、すごいことでした。 一方のチェリビダッケがワーグナーを演奏した録音などというものも、かなり珍しいのではないでしょうか。まず聴こえてくる「トリスタン」の前奏曲は、まさにそんな「初物」を味わうには十分な、いかにも彼でなければなしえないようなワーグナーでした。それは、彼のブルックナーにも通じる、とことん細部を磨き込んだ、奥の深いものだったのです。ただ、そのような演奏にはとてつもない緊張感が要求されるのでしょう、管楽器のプレーヤーなどはもうコチコチなっているのがはっきり分かるほどの切羽詰まった演奏ぶり、アインザッツさえまともに揃えられないという恐ろしさです。 そのような中でのニルソンも、やはりいつもとは違って、ほんの少しいつもの伸びやかさが見られないな、というところがありましたね。でも、「ヴェーゼンドンク」の方は、もう少し楽に歌っているような気はします。こちらでも、オーケストラは委縮の極み、「Schmerzen」の最後でのトランペット奏者は、かわいそうなぐらいの失態を演じていました。 ところが、翌1968年のヴェルディでは、この指揮者はそれほどの締め付けは行わなかったのかもしれません。二ルソンはとても伸び伸びと、ちょっと普通のソプラノとは格の違うヴェルディを聴かせてくれています。 最後にはボーナストラックとして、「トリスタン」のリハーサルが収録されています。なぜか、これはモノーラル、こちらの二ルソンの方がコンディションが良かったように感じられるので、これも本体と同じステレオで録音されていればよかったのに。そういえば、先ほどのバイロイトの「トリスタン」のLPには、リハーサルももちろんステレオで録音されたものがおまけで入っていましたね。 CD Artwork © Weitblick |

||||||

メンデルスゾーンが作った無伴奏の混声合唱のための合唱曲、いわゆる「パートソング」は、CD1枚に収まるぐらいの、せいぜい30曲程度しかありません。そんなアルバムが、かつてラーデマン指揮のRIAS室内合唱団が2007年に録音した超名演でリリースされていました。 その中に入っていたのはop.41の6曲、op.48の6曲、op.59の6曲、op.88の6曲、そしてop.100の4曲という、全28曲でした。演奏も素晴らしいし録音もよかったのですが、あいにく普通のCDでしたね。そこに、ほぼ同じ曲目で、さらにWoO(作品番号の付いていない=出版されていない作品)の2曲が加わった新しいアルバムが、なんとBD-Aでリリースされました。これは、一応サラウンドを前面に押し出した仕様になっていますが、このレーベルだったら録音はかなりのクオリティが期待できます。 しかし、これが実際に録音されたのは2005年だったことが、クレジットから分かりました。その時に普通のCDも出ていたんですね。つまり、ラーデマンより前に「全曲」のCDを出していたのでした。しかも、この時点ではWoOの2曲は「初録音」でした。今回は、新たにサラウンド・ミックスを行って、BD-Aでリイシュー、という形だったのですね。 まあ、そんな成り行きは、どうでもいいことで、実際にその音を聴いてみたら、とてもナチュラルで素晴らしいものだったので、まずは一安心でした。いや、そんな言い方では申し訳ないほどの、それこそ「2L」の録音にも匹敵するほどのクオリティの高さでした。ただ、その音の傾向は少し違っていて、あちらはとても瑞々しい、ある意味生々しい感じがしますが、こちらはもっと乾いて落ち着いたサウンドが聴けるようです。 そして、ここで歌っている合唱団が、そんな録音とぴったりマッチした落ち着きぶりを見せているのですよ。1996年に、ここでも指揮をしているマティアス・ユングによって創設された「ザクソン・ヴォーカル・アンサンブル」というのは、コアとなる21人のメンバーがいて、レパートリーによって柔軟にメンバーを増減させるという形をとっている合唱団なのだそうです(ここではメンバーは22人クレジットされています)。そして、彼らが最も力を入れているのがシュッツとバッハなのだそうです。すでにその2人の作曲家のCDも出しているそうです。 そんな彼らがメンデルスゾーンを歌うと、とても折り目正しい、まずは楽譜に忠実に歌おうという姿勢がはっきり感じられます。そして、その歌い方の端正なこと。特に男声が、あくまでアンサンブルに溶け込もうというフレキシブルな音色を持っているのが素敵です。テノールの高音はまるで女声のアルトのようですし、ベースも低音はしっかり出している上に、高音はしっかりテノールと溶け合っているという感じで、もう完全に彼らの声は合唱の中の本当の意味での「パート」になりきっているのです。 最後に収録されている「初録音」の2曲のうちの1曲は、メンデルスゾーンの先生のツェルターの70歳の誕生日のお祝いのために、あのゲーテが捧げた詩に作曲されたものです。ここでは、最初に重唱で合唱団の4人のメンバーによって歌われるのですが、それぞれの声はとても立派、芯があってピッチも正確です。そんな人たちが集まっているのですから、こんなすごい合唱が出来上がるのも当然ですね。 BD-A Artwork © TACET |

||||||

「シューベルティアーデ」というのは、シューベルトが生前に行っていたサロンコンサートのことです。デザートは栗饅頭(それは「マロンコンサート」)。彼を取り巻くお金持ちの友人が自宅を提供し、そこにさらに仲間たちが集まって一夜の音楽会を催すという贅沢なイベントです。大広間の中央のピアノの前にはシューベルトその人が座り、出来たばかりの歌曲をシューベルトの伴奏で歌ったり、室内楽を演奏したりと、楽しいひと時は夜遅くまで続きました。 最初に開催されたのは1821年、その年の1月3日に、フランツ・フォン・ショーバーのお宅で開かれたコンサートから、「シューベルティアーデ」の歴史が始まります。それは、最盛期にはほぼ毎週開催されていたのだそうです。 1826年の12月15日に、シューベルトのコンヴィクト時代の先輩で友人であるヨーゼフ・フォン・シュパウンの家に集まったお客さんは40人ほどにもなっていましたが(参加していた画家のモーリツ・フォン・シュヴィントによって1868年に描かれたその時の模様の絵画が残っていて、そこにいたすべての人が特定できているのだそうです)、今回開かれた21世紀の「シューベルティアーデ」のお客さんは、あなた一人です。そして、歌手の伴奏をするのは、ピアニストではなくギターとバリトンの奏者です。もちろん、「バリトン」というのは歌手ではなく、この当時にしか使われることのなかったヴィオール族の楽器のことです。  最初に聴こえてきたのは、プレガルディエンによる「歌」ではなく「朗読」でした。とてもリアルな音で、きれいなドイツ語の発音が聴こえただけで、すでに19世紀のウィーンのサロンの雰囲気が漂います。おそらく、このように仲間が作ってきた詩を読み合うようなこともあったのでしょう。それをシューベルトが気に入れば、その場で曲を付けて披露する、みたいな愉しみもあったのかもしれませんね。 そして、まずはギター1本の伴奏で歌が始まります。そのギターの音の、なんと魅力的なことでしょう。なんでもこれは1842年に作られた楽器なのだそうですが、その、ただ「柔らかい」などという言葉では表現できないような、とことん聴く人を喜ばせるためだけに長い間磨かれてきた音が、そこからは聴こえてきたのです。そして、それに応えるかのように、プレガルディエンも、ただ「声」を出すだけでそれが「歌」になっているという、ほとんど奇跡のようなことを繰り広げていました。それは、シューベルトの「歌曲」というものが持つ根本的な資質をも問われるほどのインパクトを伴って訴えかけてきます。シューベルトを歌う時には、別に本格的なベル・カントではなく、ほとんど鼻歌程度のささやきでもしっかりその音楽は伝わるのだ、と。まるで、そのことを知らしめるためにこのような「サロン」を再現したのでは、とさえ思えるほどに、彼の「歌」のさりげなさには強い力がありました。 そんな場では、シューベルトはとてもしなやかな柔軟性を持つことになります。誰でも知っている「野ばら」や「セレナーデ」にこれだけの装飾を施しても全く違和感がないのも、そんな「サロン」の空気のせいなのでしょう。その空気までも見事に収めた録音が、あなたの目の前に2世紀前の世界を広げて見せてくれます。 SACD Artwork © Myrios Classics |

||||||

このCDのブックレットに寄せられているエッセイの最後に、キャシー・バーベリアンの公式サイトらしきもののURLがあったので覗いてみたら、その中のディスコグラフィーにはこの録音はなかったので、おそらくこれが初めて公にCDになったものなのでしょう。ついでに、同じサイトのバイオグラフィーを見てみると、彼女の生年月日まできちんと書いてありました。それによると、彼女が生まれたのは1925年7月4日なのだそうです。巷では1928年生まれという情報も見られますが、それは完全に否定されているようですね。 同時に、彼女が1950年に結婚したルチアーノ・ベリオと離婚したのは、1964年だったということも、ここで分かります。これも、1965年とか1966年といった紛らわしい情報を払拭するためには有益なデータでしょう。というのも、この1964年という年にベリオはキャシーが演奏することを前提とした「Folk Songs」という曲を作っているのですよね。これは、ほとんど知られていない世界中の民族音楽を集めて、ソリストはそれをそのまま歌い、そこにベリオがちょっと複雑な伴奏を付けたというものです。プライベートではパートナーシップを断ち切っても、仕事の上ではしっかり共同作業は行っていたという、二人の微妙な関係の表れということになりますね。実際に、11曲から成るこの曲集の中には、キャシーの先祖のアルメニアの歌や、彼女がSPレコードで知ったアゼルバイジャンの歌なども含まれていますから。 今回の1978年の「Folk Songs」は、タイトルこそ1964年のものと同じですが、その内容はずいぶん違っています。というか、別にこれは「作品」ではなく、彼女が集めた、主にクラシックの作曲家が編曲した世界中の「民謡」が22曲歌われているというだけの話です。そして、ここで彼女は16の国の言葉を駆使しているのです。その中には、ヨーロッパの言語だけではなく、中国語なども入っています。あいにく日本語はありませんが。 ただ、この中で、きちんと作曲家によって「編曲」された「作品」は、それほど面白くありません。バルトークとかラヴェル、さらにはハイドンとかベートーヴェンなどが手をかけた曲は、どうしてもその作曲家のテイストが前面に出てきて、キャシーの持ち味がなかなか生かされていないのでは、という気になってしまいます。中でもコープランドが採譜した子供の歌の「I Bought Me a Cat」などは、「猫を買った」から始まって「アヒル」、「ガチョウ」と続く中でだんだん動物が増えていき、最後には「女房」まで登場するというナンセンスな歌で、その時の動物たちの鳴き声がやはりだんだん増えていくというところが聴かせどころなのでしょうが、その鳴き声の部分が全然面白くないんですね。キャシーだったらありきたりの擬音ではなく、もっと高度なことをやってくれてもいいのに、という、まさに期待はずれの出来でした。 ですから、やはりおもしろかったのは、特に編曲者のクレジットが入っていない、クロアチアやブルガリアの民謡です。ここでは地声丸出しの発声で歌われていますから、普通には「民族唱法」と言うべきなのでしょうが、彼女がそれをやると俄然「現代音楽」の味が出てくるから不思議です。最後のトラックのアルメニアの歌「私の歌」では、さらに力が抜けた共感のようなものが感じられます。 でも、「ホルディリ・ディア」みたいなタイトルで知られるスイスのヨーデル「ルツェルンへの道」は、彼女だったらさぞやファルセットが決まると思っていたら、全然冴えないのが意外でした。なんでも歌えそうでも、こんなところに弱点があったようでる。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

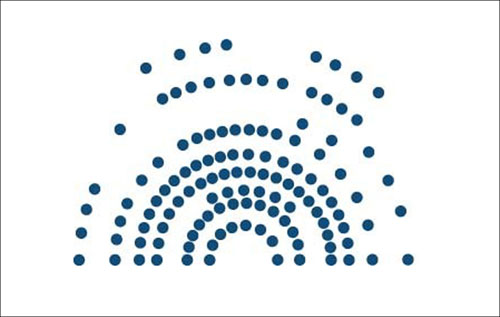

現在の首席指揮者は2009年に就任したデニス・ラッセル・デイヴィス。彼の許で、このオーケストラは2012年に自主レーベルを発足させ、今回のCDが10枚目のアイテムとなっています。しかし、デイヴィスの任期は2015/2016年のシーズンまでで、今年の秋からはアイヴォー・ボルトンが次の首席指揮者、このオーケストラの相棒に就任することが決まっています。 この、「古くて新しい」オーケストラは、ウェブサイトなどもかなり凝った造りになっていて、外部への働きかけに積極的なような印象を受けます。この自主レーベルを飾るオーケストラのシンボル・マークも、なんか斬新な気がしませんか?   まずは、ほとんど組曲版しか聴いたことのなかったオーケストラの全曲版をじっくり聴いてみます。録音がとても素晴らしく、個々の楽器がきっちり立って聴こえてきますから、組曲版とのオーケストレーションの違いなどもはっきり分かります。そんな録音のせいでしょうか、音楽全体がとても風通しが良くて、爽やかささえ感じられるのですが、この曲の場合もっとなにか泥臭いところがあった方が良いような気がします。これはライブ録音ではないようですが、ピッコロが肝心のところでいまいち冴えないのも気になります。 ピアノ連弾版を作ったのはデイヴィス自身だそうです。「春の祭典」では作曲家が用意したものがあったのでそれを演奏していたようですが、「火の鳥」ではピアノ・ソロの、単にバレエの練習用に作られたものしかなかったので、新たに作る必要がありました。デイヴィスは、オーケストラ版とこのピアノ・ソロ版とを適宜参考にして、編曲を行ったのだそうです。 ふつう、同じ曲を演奏すると、どうしてもオーケストラ版の方がテンポが遅くなりがちなのに、ここではピアノ連弾版の方が時間がかかっています。それは、有名な「カスチェイの仲間たちの地獄の踊り」が、とんでもなくもたついているため。ただでさえ退屈なピアノ版が、これではだめでしょう。 CD Artwork © Sinfonieorchester Basel |

||||||

1724年といえば、あのバッハが「ヨハネ受難曲」を作った年です。しかも、それが演奏されたのも同じ4月7日ですから、ものすごい偶然ですね。300年近く前の全く同じ日にライプツィヒとウィーンで初演されていた、キリストの受難をテーマにした作品が、ともに現在まで残っているのですからね。もっとも、バッハの作品は日本でも年に何回かはどこかで演奏されていますし、CDも何十種類もありますが、このカルダーラの方はおそらく生演奏を聴いたことのある人なんて日本には誰もいないのではないでしょうか。それが「歴史の篩」というものです。 しかし、同じテーマとは言っても、このカルダーラの場合はバッハとは全く別のベクトルからキリストの死を描いています。それは、ほとんど「オペラ」と同じ形式で物語を進めるというやり方、マグダラのマリア、聖母マリア、アリマタヤのヨセフ、ニコデモの4人に加え、キリストの行動の一部始終を見てきたローマ軍の百人隊長(百卒長)という5人の登場人物は、フランチェスコ・フォツィオの台本に従って、それぞれの立場からレシタティーヴォ・セッコとダ・カーポ・アリアを歌い上げます。 演奏しているのは、ファビオ・ビオンディの指揮によるスタヴァンゲル交響楽団です。このノルウェーの団体の現在の首席指揮者はクリスティアン・ヴァスケスですが、このオーケストラのユニークなところは、そのようなモダン・オーケストラである以外に、ピリオド・オーケストラという側面も持っていることです。とは言っても、楽器までピリオドにしているわけではなく、あくまで「ピリオド風」の演奏を目指す団体、というぐらいのスタンスなのでしょうが、そんな方向性を持ち始めた1990年から、常任指揮者と同時にピリオド(ここでは、バロックと古典派までをカバー)専門の指揮者を置くようになっています。その初代指揮者はフランス・ブリュッヘン、それをフィリップ・ヘレヴェッヘが引き継いで、2006年からはビオンディがその地位にあります。 この作品では、通奏低音にオルガンとチェンバロの他にテオルボも加えられているので、より「ピリオド感」は増しています。さらに、アリアのオブリガートに使われている「シャリュモー」という楽器(クラリネットの前身、現在は使われることは極めて稀)のために、ピリオド・クラリネット奏者のロレンツォ・コッポラが参加しています。 ビオンディは、この作品に少しバラエティを持たせるためでしょうか、原曲にはないソナタやシンフォニアなどを挿入しています。それは、カルダーラと同時代の別の作曲家のものも含まれていて、このシャリュモーが入るアリアの前には、この楽器を紹介する意味もあるのでしょう、シャリュモーとトロンボーンが活躍しているヨハン・ヨーゼフ・フックスのシンフォニアが演奏されています。 ソリストたちはかなりオペラティックな歌い方ですし、この時代にしてはかなり大人数の弦楽器はそれほどピリオド臭くない爽やかなサウンドですが、ビオンディ自身がソロを取っているアリアのオブリガートは、さすが、という感じですね。最後に演奏される合唱(ソリストたちによる重唱)では、トロンボーンも加わって言いようのない壮大な悲しみが伝わってきます。曲の終わりがピカルディ終止になっているあたりが、未来への希望を示唆するものなのでしょうか。 CD Artwork © Note 1 Music GmbH |

||||||

そのハチャトゥリアンは、オリジナルのヴァイオリン協奏曲をランパルがフルートのために編曲した楽譜で演奏されています。ということは、曲の出だしがフルートにとっては必ずしも得意とは言えない低音によるテーマで始まることになります。そうなると、彼女の場合はそれほど魅力が感じられない、どこにでもいるフルーティスト、という感じがしてしまいます。しかし、何しろ、どんなところでも「循環呼吸」を使って、決してブレスで音を切ることはない、という彼女ですから、細かい音符が続くところでは、まさにオリジナルのヴァイオリンさながらに、全く均等に休みなく音符を並べるという芸当が軽々と出来てしまいます。これは、ある意味感動的、これで、息を吸う音が聴こえなければ完璧なのですが。 もう1曲、フィンランドの重鎮作曲家、ラウタヴァーラのフルート協奏曲が作られたのは1973年のこと、このレーベルの創設者だったロベルト・フォン・バールと、その奥さんでフルーティストのグニラ・フォン・バールからの委嘱によるものでした。そうなんです。フォン・バールの最初の奥さんも、実はフルーティストだったのですよ。しかし、この二人は1977年に破局を迎えてしまいます。なんでも、彼女は2013年にお亡くなりになったそうです。 フォン・バールは1979年に2人目の妻を迎えますが、彼女とも2001年に離婚、翌年に3人目の妻となったのが、30歳以上年下のベザリーだったのです。つまり、一人目の妻が委嘱した作品を、彼女が亡くなった翌年に3人目の妻が録音した、ということですね。 しかし、この作品がこのレーベルに録音されたのは、これが最初ではありません。1995年にペトリ・アランコが、今回と同じラハティ交響楽団をバックに録音しているのです。  (BIS-687) さらに、タイトルそのものも、正確には「Concerto for Flutes and Orchestra」と、独奏楽器が「フルーツ」と複数表示になっています。つまり、ここではピッコロ、普通のフルート、アルト・フルート、バス・フルートという「4本」のフルートが使われているのです。果物じゃないですよ。もちろん、いくら名人でもいっぺんに4本は吹けませんから、順次持ち替えて、1本ずつ吹くことになるのですが。アランコももちろん、そういうやり方で4種類の楽器を操って、4つの楽章から成るこの作品を演奏していました。しかし、ベザリーが今回録音したのは、このオリジナル・バージョンの他に、なかなかこの4種類の楽器、特にバス・フルートは楽器も珍しく、それに習熟する機会もなかなかないということで、もっと手軽に演奏できるようにとの演奏家たちの要望に応えて作曲家がバス・フルートのパートをアルト・フルートに吹かせるようにした「改訂版」でした。正確には、第1楽章と第4楽章だけに、普通のフルートと持ち替えてバス・フルートが使われるシーンがありますから、その楽章だけが改訂されています。ピッコロだけで演奏される第2楽章と、アルト・フルートだけの第3楽章はそのままです。このアルバムでは「オリジナル版」と「改訂版」がそれぞれ全曲収録されていますが、おそらく2、3楽章は全く同じ音源が使われているのでしょう。 ですから、「改訂版」を聴く時には、その楽章はスキップしても構いません。というか、この曲ではバス・フルートがこの楽器ならではの深い音色と低音でしっとりと歌い上げる部分が最も美しいのに、それを別の楽器に替え、肝心の低音をカットして別の音に変えてしまった「改訂版」には、何の価値も見出せません。それと、アランコに比べるとベザリーのピッコロはとてもお粗末。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

最近、これを無性に聴きたくなって検索してみたら、ちゃんとCDになっているものがAmazonで販売されていたではありませんか。さっそく取り寄せてみたら、それは2001年にリリースされていたものでした。正確には、1985年にCD化されたもののリイシューのようでした。あの懐かしい音楽を、今度はちゃんとした音で聴くことができるようになりました。 そうなんですよ。まさかと思ったのですが、おそらく1960年台に作られたこのアルバムは、しっかりステレオで録音されていたのですよ。そして、音のクォリティも、昔サファイア針で聴いていたころには想像もできなかったような素晴らしいものでした。 リカルド・サントスというのは、ドイツの放送局のビッグ・バンドの指揮者とアレンジャーを長年続けていたウェルナー・ミューラーの「芸名」でした。1954年にはラテン色の強いバンドとしての特徴を示すためにこの芸名で自分のバンドを結成して、これが世界中で大ヒット、後に本名でのバンドでもやはりヒットを放ちます。 今回のCDは、もう、どれを聴いても涙が出てくるような素晴らしい(もちろん、かつて聴いていた音に比べたら、という意味で)音とアレンジのセンスが感じられます。基本的に「ラテン・バンド」の体裁をとっていますが、そんなジャンルにこだわらずに、ありとあらゆる当時のダンス音楽の手法が盛り込まれているんですね。「花」や「浜辺の歌」などは、ほとんどマントヴァーニか、と思えるほどの「ムード・ミュージック」の王道の甘ったるいストリングスで迫りますし。そのストリングスも、「お江戸日本橋」でフレーズの最後を埋めている華麗なスケールの応酬は、まるでチャイコフスキーのようですから。もろコンチネンタル・タンゴとして編曲されている「五木の子守唄」も、そのストリングスとタンゴのリズムが見事にかみ合って、まるで最初からあったタンゴの曲のように聴こえてしまいます。もちろん、「春が来た」などではストレートなスウィングが堪能できます。面白いのは「夕やけ小やけ」。最初はのんびりしたスウィングで始まったものが、途中でいきなりロックンロールのリズムに変わって、ノリノリのサックス・ソロが登場したりしますからね。 さっきのストリングスや、ソロ楽器が、例えばピッコロとバス・クラリネットのユニゾンというように、ここではクラシカルなオーケストレーションの素養も感じられます。そういえば、こんなアルバムでは、ミューラーはベルリン・フィルのメンバーへのアレンジまで提供していましたね。 CD Artwork © Universal International |

||||||

今現在、彼らはこのレーベルから4枚のアルバムをリリースしています。そのうちの2枚は今までおなじみだった「テネブレ」という合唱団のものですが、あとの2枚は「テネブレ・コンソート」という団体名になっています。「テネブレ」には20人ぐらいのメンバーがいましたが、「コンソート」の方はそのピックアップ・メンバーによって編成されていて、人数も各パート2人ぐらいの小さなもののようです。 「コンソート」が2014年にリリースしたデビュー・アルバムは、中世のプレイン・チャントやタリスの「エレミア哀歌」などを収めた渋いものでしたが、今回はぐっとくだけた、ボブ・チルコットの作品と、彼の編曲したものを集めたアルバムでした。チルコットといえば、指揮者のショートとともにあの「キングズ・シンガーズ」に在籍していたことで有名ですが、この二人はまさに1994年から1997年までは同時にこのグループのメンバーだったんですね。チルコットはテナー、ショートは第2カウンターテナーでした。それが、今や大人気の合唱作曲家と、卓越した合唱指揮者という立場でこのようなアルバムに参加しているのですから、面白いものです。 本体の「テネブレ」も素晴らしい合唱団ですが、それが「コンソート」になると、ガラッと変わった顔を見せることになりました。最初のトラック、ラテン感覚満載のリズミカルな「En La Macarenita」では、ほとんどキングズ・シンガーズのノリでそれぞれのメンバーがお互いに楽しみながら演奏しています。そこでは「ヴォイパ」まで披露されていますから、なんという芸風の広さ、と驚かないわけにはいきません。もちろん、こちらは女声も入っていますから、さらに華やかな味が加わります。それは、たとえば「ヴォーチェス8」とか「カルムス・アンサンブル」のような今最も旬なグループと同じような新鮮な味です。 全部で22曲もの小品がここでは演奏されていますが、正直ほとんどは(もちろん、チルコットの自作も含めて)知らない曲なのに、それぞれになにか懐かしさというか、どこかで聴いたことがあるような思いになれるのは、こういうアンサンブルのツボを押さえたチルコットの編曲の妙のおかげでしょう。多くの曲でソロを立てているのも、ここでは名手揃いですからさらに効果的です。中でもソプラノのソロは、ピュアな上に表情が豊かなので、とても引き込まれます。ただ、バリトンあたりのソロになると、ちょっと「教養が邪魔をしている」ような歌い方になっていて、ほんの少し違和感がありますが(これは、キングズ・シンガーズのバリトンにも感じたことです)。 チルコットのアレンジには、独特の和声感がありますが、それが最もハマっていると感じられたのが、ガーシュウィンの「Fascinating Rythm」です。これはもうジャズ・コーラスの原点とも言うべきテンション・コードの展開が見事で、まるでマンハッタン・トランスファーみたいなノリの良さがありました。 それと、こちらで別の曲が聴けた「Furusato」という日本の歌を集めた曲集からも3曲紹介されているのもうれしいことです。ここではしっかり「日本語」で歌っていますから、なおさらです。 最後の3曲だけ、別な日に別な会場で、さらにメンバーも少し変えて録音されています。これは、録音もすこしオフ気味ですし、人数が増えた分演奏も大味になっているように思えました。 CD Artwork © Tenebrae Records Ltd. |

||||||

演奏しているのは、「チカーダ」という10人のメンバーが集まって1989年に作られたノルウェーのアンサンブルです。その内訳はフルート、クラリネット、弦楽四重奏、コントラバス、ピアノ、打楽器、そして指揮者です。「現代音楽」に特化したレパートリーで継続して演奏活動を行っていて、創設以来、メンバーは全く変わっていないのだそうです。 彼らとバウクホルトとの出会いは、2007年にケルンで行われたコンサート。実は、彼らはその2年ほど前からバウクホルトの作品を演奏していたのですが、そこで彼女の「Keil(くさび)」という2000年に作られた曲が演奏された時には、作曲者自身も含めてその周りの人たちは、この曲のことすらもほとんど忘れかけていたそうです。しかし、その演奏を聴いて、今までになかった新しい息吹が作品の中あることにに気づいて驚いてしまったのだそうです。 そして、2009年にはチカーダからバウクホルトに正式な委嘱のオファーが届きます。それに応えて2011年に作られた「Laufwerk(運転機関)」と、2013年に作られた「Sog(引き波)」、さらに、先ほどの「Keil」と、1995年の作品「Treibstoff (燃料)」の4つの作品が、ここでは演奏されています。委嘱作の2つは彼らの本来の編成で作られていますが、それ以前の作品ではヴァイオリンが1人少ない9人編成になっています。 いずれの作品も、ピアノはプリペアされていますし、管楽器も弦楽器も特殊な奏法が使われていて、サウンド自体がとても刺激的ですが、おそらく弦楽器奏者あたりが、「声」で参加しているシーンが時折現れます。それが、先日の「Song Circus」とは全く別の個性を発揮していて、何か温かさのようなものを感じさせてくれています。決して「聴きやすい」作品ではありませんが、この素晴らしい録音でそのような未知のサウンドに包まれているうちには、なにかとても新鮮な感情が心の中に湧き起ってくるはずです。騙されたと思って、そんな体験に身を委ねてみて下さい。 このパッケージには、いつもの通りSACDとBD-A(24/192)の両方が入っています。もちろん、今までの経験ではBD-Aの方がはるかに優れた音が聴けることが分かっているので、SACDはまず聴くことはなかったのですが、最近5.6MHzのDSDが聴ける環境が整ったので、比較の意味で2.8MHzのDSDであるSACDも聴いてみました。 聴き比べたのは、「Treibstoff」の冒頭部分、まるでタンゴのようなリズムを産み出すコントラバスに乗ってミニマルっぽいパルスが続くという音楽ですが、そこに先ほどの「声」によって「ツッツクツッ、ツッツクツッ」というヴォイパが加わっています。それが、BD-Aと5.6DSD(ダウンロード)でははっきり人の声と認識できるのですが、SACDではそれがよく分からないのですよ。この部分だけで、SACDはオリジナルの情報からの欠落がかなりあることが分かります。 それをさらに確認するために、同じレーベルのアイテムでもリリースされたのが2005年という、まだ24bit/48kHzのフォーマットで録音されていた音源をSACDにしたものの中の「Immortal Bach」のトラックを、ネットにサンプルがあった5.6DSDのファイルと比較してみたら、全然別物の音でした。つまり、24/48のPCMでさえ、DSDにトランスファーした際に5.6では受け継がれた情報が、2.8では欠損していた、ということになります。2.8DSDは24/48PCMよりも劣っていたのです。そしてそれは、ショルティの「指環」が、24/44.1のBD-Aの方がSACDよりいい音だったという事実と見事に合致するのです(あくまで、個人的な感想です)。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |