|

|

|

|

![]()

ゴールへ!.... 佐久間學

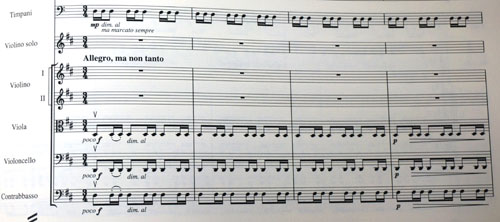

まずは例によって、BDの音声とBD-Aの音、さらにはSACDとの聴き比べです。そもそもの録音の時にはDSD(フォーマットは明記されていません)だったのですが、それがSACDになるといつもながらのお上品な音に変わります。そこへ行くと、BD-Aはさすがに24/192ということで、もう生々しさから言ったら比較にはならないほどです。あまりに細かいところまで聴こえるので、逆に会場の残響成分が邪魔をして、ちょっとクリアさがなくなっているな、と感じられるほどです。BDでは、サンプリング・レートはもう少し下がっているのでしょうか、とても聴きやすいマイルドな音になっています(今まで「ブルーレイ・オーディオ」のことを「BA」と表記していましたが、誰も使う人がいないようなのでより汎用性のある「BD-A」に変更します)。 ただ、映像が付いてしまうと、どうしても音楽以外の視覚的なものに注意が行きがち。シューマンでピレシュの顔がアップになった時には、ちょっと見てはいけないものを見てしまったような複雑な気分でした。いつまでも少女のように若々しく見えていた彼女でも、限界というものはあったのでしょうね。ピアスの穴が大きく垂れ下っているのを見なければいけないのは、ある意味苦痛です。さらに、手元を見ると右手の甲にはタトゥーが。絵柄はかわいらしいお魚のようですが、やはりこれはいけません。 ですから、まずは純粋に音楽に浸ろうと、BD-Aに切り替えて最初から聴き始めました。序曲はとても繊細な演奏、木管楽器がとてもきれいです。そしてシューマンのピアノ協奏曲は、威圧的なところが全くない、本当に優しい音楽に仕上がっていました。ちょっとピアノがおとなしすぎるような気もしますが、これはこれで心地よいものです。これも、ピアノに合いの手を入れる木管が、とても魅力的です。 そして「スコットランド」が始まりました。それは、今まではそれほど感じることのできなかった、まさにガーディナーの意志がしっかりと伝わってくるものでした。弦楽器ではビブラートを極力抑えたピリオド奏法がかなり徹底されているようですが、例えばノリントンがやっていたような不自然さが感じられることは決してありません。そして、なによりもその息使いなどの中には、とてものびのびとした軽やかな情感があふれているのですね。 それがあまりにも自発的な演奏のように感じられたので、これは映像で見てみたいな、と思ってBDに切り替えて見始めたら、驚きました。そこでは、ヴァイオリンとヴィオラの奏者たちは、全員立って演奏していたのです。椅子もすっかり取り払われて足元も広々とした中で、彼らはまさに体全体を柔らかく動かしながら「歌って」いたのですね。序曲や協奏曲ではごく普通に椅子に座っていたのに、なぜこの曲だけ立っていたのかは全く分かりませんが、かつてDGにメンデルスゾーンを録音した時にもこのような形を取っていたそうなので、おそらくこれは当時の演奏会の資料をもとに再現したものなのでしょう。いずれにしても、それは単に形だけではなく、間違いなく開放感あふれる演奏を生み出す要因になっていました。 もう一つ気になったのは、譜面灯。別に普通の明るい会場での演奏でしたが、何か特別な演出でもあったのでしょうか。 SACD & BD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

フルートにおけるフレンチ・スクールの祖師とも言われているフランソワ・ドヴィエンヌは、多くのフルート協奏曲を作っています。ドヴィエンヌの楽譜の出版譜はかなりいい加減なようですが、ここではNaxosではおなじみのアラン・バッドリーの校訂による楽譜が用意されているようですから、そのあたりはきちんとリサーチが行われているのでしょう。たとえば、「第2番」を、手元にあるランパル校訂の大昔のIMC版と比べてみるとかなりの部分で違いが見つかりますからね。ただ、バッドリーが書いたライナーによるとフルート協奏曲の総数は13曲なのですが、ガロワは「12曲」の全集を録音しているところなのだそうです。 これを録音するにあたってのガロワの「心構え」のようなものを、同じライナーで読むことが出来ます。それによると、彼は今までのフルート界でのドヴィエンヌに対するアプローチはちょっと違っているのではないか、と言ってます。そこで彼は、まっさらな状態からこの作曲家に向き合い、今までとは一味違ったドヴィエンヌ像を描き出すことに務めたのだそうです。要は、「帯コピー」でも使われている「フランスのモーツァルト」という先入観をまずは取っ払って頂こう、ということなのでしょう。なんたって、彼自身はまさに「フランス人」だったのですから、後のフランスの作曲家(プーランク、ミヨー、イベールを挙げています)との類似性までをも考慮しなければいけないという、グローバルな視点ですね。 そして、やはり重要なのは時代様式へのアプローチでしょうか。彼のフルートは限りなくその時代を反映した音色に似せられているようで、時には「フィンガー・ビブラート」のようなものまで織り込んで、聴くものを驚かせてくれます。そして、なによりも装飾的なフレーズの見事なことには舌を巻くしかありません。このあたりが、「フランス人」であるガロワ自身のバランスの表れなのでしょう。 ここで演奏されている「1番」から「4番」までの4曲の協奏曲の中では、「2番」が最も有名なものでしょう。ここでのアクセントは真ん中の短調で作られた「アダージョ」楽章かもしれません。これはその前に作られた「1番」と同じコンセプトで、両端が長調の楽章に挟まれた中で、メランコリックな情緒を目いっぱい披露してくれています。 これが、次の「3番」と「4番」になると、その楽章は短調に変わることはなくタイトルも「ロマンス」となってもっと瀟洒な音楽に仕上がります。ただ、そのモティーフが、「3番」は「後宮」のベルモントのアリア、「4番」はニ長調のフルート協奏曲(あるいはハ長調のオーボエ協奏曲)のロンドという、いずれもモーツァルトの作品に酷似しているのはなぜでしょう。やっぱり、彼の本質は「フランスのモーツァルト」だったのかもしれませんね。たかが「帯コピー」だからって、侮ってはいけません。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

これが録画されたのは2013年10月14日。ということは、ミュンヘンでCDに録音されたコンサート(あるいはリハーサル)は同じ年の10月7日から11日までの間に行われていたので、その直後にそのまんまのメンバーでウィーンまで移動して、このコンサートに臨んだのでしょう。 その、「ニューイヤー・コンサート」で有名なムジークフェライン・ザールは、そんなお正月の恒例行事の時のような華やかな装飾は一切排除された、とてもストイックな姿を見せていました。照明も心なしか暗め、このホールはよく「黄金のホール」とか呼ばれたりしますが、この映像で見る限りまるで「漆黒のホール」のように思えてしまいます(このホールに関してはもっと書きたいのですが、しつこくなるのでこれ以上はやめておきましょう)。 ただ、ステージはかなり狭いので、合唱は80人足らずとちょっと少なめですが、かなり窮屈に見えます。そして、彼らが持っている楽譜はペータース版の新品のヴォーカル・スコアでしたが、指揮者のヤンソンスが使っているのは、使い古されてまるで古文書のように紙が黄ばんでいるフル・スコアでした。もしかしたら、お父さんから譲り受けたのでは、と思えるほどの年季の入ったもので、それだけでも彼がこの作品に長い間関わっていることがうかがえます。 その合唱は、CDで聴いたのと同じ種類の、とてつもない緊張感を与えてくれるものでした。ひとつひとつの言葉をかみしめるように歌う様子は、さらに強く伝わってきます。ところが、映像で彼らの歌う姿を見ていると、普段見慣れている合唱とはなにかが違います。その違いがどこからきているのかは、すぐに分かりました。彼らは、とても自然な顔つきで歌っているのですね。日本の、例えば「Nコン」に出てくるような合唱団を見ていると、はっきり言ってとても「愉快」な顔つきで歌っています。昔「うた魂」という、そういう人たちを描いた映画の中で主人公は歌っている時の顔を「シャケが産卵している時の顔」と言われて落ち込むのですが、そんな感じで大きな口を開けて顔中をゆがめて歌う、というのが、よく見る合唱の姿なのですよ。ところが、バイエルン放送合唱団のメンバーたちは、そんな「不自然」な顔つきには全然なっていません。それは、彼らが「口を大きく開ける」という、ほとんど合唱の常識のように思われていることを殆ど行っていないからです。それでいてこんなにすごい演奏が出来てしまうのですから、これはある意味カルチャー・ショック、もしかしたら日本の合唱界は、なにか大きな間違いを犯しているのではないか、という思いに駆られてしまいます。 映像ならではのお楽しみは、こんなショット。  ホールやマイクアレンジの違いなのか、あるいはCDとBDとの音声スペックの違いなのか、音はCDとは全然違っていました。こちらの方がよりリアルに楽器や声が聴こえてきます。CDで酔いしれたピルグの声も、ファルセットと実声との微妙なブレンドの塩梅まで手にとるようにはっきり分かります。 おそらく、この音は他のソースでもかなりのクオリティを示しているはずです。実際、「おまけ」としてヤンソンスの他の映像のトレーラーが入っていますが、そこでのベートーヴェンの交響曲の音は、BSで放送された同じものと比べると雲泥の差でしたから。これは間違いなく圧縮音源とLPCMとの違いでしょう。もし、「エアチェック」したものが手元にあったとしても、本当に「良い音」で聴きたい人は、このBDを買うべきです(これだけもちあげれば、なにかが期待できそう)。 BD Artwork © Arthaus Musik GmbH |

||||||

ですから、このCDのライナーノーツでは「運命/未完成」というテーマで、それこそ昔からのレコード・ファンの心をくすぐるような、このノスタルジックなカップリングに関しての熱い語らいが掲載されています。ただ、そんなオールド・ファンならではのコアな蘊蓄は語られてはいるものの、肝心の、ここで聴ける演奏についての情報(単なるデータではない演奏論)が完璧に抜け落ちているのは、こういう場に掲載される「提灯ライナー」としてはかなり異常な仕様です。普通は、ここでの佐渡の指揮ぶりについて、ぜひ聴きたくなるような魅力的なフレーズこそが、最も求められているのでは、と思うのですがね。 今回の録音は、ベルリンのイエス・キリスト教会という、それこそオールド・ファンにとっては「聖地」とも言える場所で行われました。とは言っても、佐渡とベルリン・ドイツ交響楽団とがここで録音を行うのは、これが初めてではありません。2008年にはチャイコフスキーの交響曲第5番などを録音していましたね。そして、録音スタッフも現地のテルデックス・スタジオのメンバー、エンジニアはルネ・メラーです。 そんな、数々の名演を生んだ場所のアコースティックスはとてもふくよかな残響を伴った素敵なものでした。そして、最新のハイレゾ機器でとらえられた繊細な音は、SACDを通してダイレクトに伝わってきます。それは、半世紀以上前にこの同じ場所で録音されたあのカラヤンとベルリン・フィルとの名盤(もちろん、セールス的に、という意味です)の生々しい音とはまた別の魅力を持ったクールなサウンドでした。 ところが、演奏の方はというと、なんだかあまりにツルっとしていて躍動感のようなものがほとんど伝わってきません。管のソリストたちも、もっと歌ってもいいのにな、と思うのに、そこにはなぜか型にはめられた窮屈さのようなものが付きまとっているのです。オーケストラ全体からも、前へ進もうという気持ちが全く感じられません。しばらく聴いていると、ここにはテンポの収縮というものが全くないことに気づかされます。試しに、さっきのカラヤンの演奏を聴いてみると、そこでは第1楽章のゼクエンツの応酬の場面では、テンポ感など無視して次々にたたみかけている様子が見てとれます。それによって確かな「生命感」が生まれているのですね。この佐渡の演奏には、それがありません。つまり演奏は「死んで」いるのですよ。ライナーで演奏に関しては述べられていなかったのは、もしかしたらライターさんには「良心」があったからなのかもしれません。 実は、このCDのどこを見ても全く触れられていませんが、この「運命」と「未完成」は、今月末に公開される映画「マエストロ」のサウンド・トラックとして録音されたものなのです。もちろん、さそうあきらの、思わず涙をさそう名作コミックが原作ですね。そのメイキング映像を見る機会があったのですが、そこではこのイエス・キリスト教会でのセッションが紹介されていました。そして、その録音に合わせて映画を撮っているシーンでは、その音と一緒にパルス(ドンカマ)の音が流れていたではありませんか。確かに、音楽以外にこんなガイドがあれば演技は非常にやりやすくなるでしょう。ですから、そもそもこれを録音する時にそれに「対応」出来るようなテンポが要求されていたことは、充分にありえます。というより、この「死んだ」演奏が、それをなによりも雄弁に物語っています。 そう言えば、この指揮者は、テレビ番組でこんないい加減なこともやっていましたね。 SACD Artwork © Avex Classics International Inc. |

||||||

プレイエルの作品については、1977年に出版された、リタ・ベントンという人が作った作品目録によって付けられた作品番号が、最近では広く使われています。普通は「Ben」という略語であらわされます。これは、ケッヒェルのような年代順の通し番号ではなく、ジャンル別につけられたもので、スタートは101番ですが、別のジャンルに移る時には途中を飛ばして次の10番台になるという形を取っています。つまり、101番からの「単一楽器のための協奏曲」は8曲しかないので、次の「協奏交響曲」は111番から始まる、という具合です。おそらく、新しい作品が発見されても間に入れられるようにとの配慮なのでしょう。 モーツァルトが褒めた「弦楽四重奏曲」は、301番から始まって、370番まで続きます。そのあと、381番からは、その他の楽器による「四重奏曲」が始まります。今回のCDでは「フルート四重奏曲」が6曲演奏されていますから、その中の曲なのでは、と思ってしまいますが、そのベントン番号は319番から324番まででした。つまり、もともとは1786年頃に作られた弦楽四重奏曲だったものを、フルート四重奏曲に作り直したものなのですね。 当時はなんと言ってもアマチュアの市民が家庭やサロンで演奏するという需要が多かったでしょうから、同じパートをヴァイオリンでもフルートでも演奏できるような配慮は欠かせなかったのでしょう。先ほどの「四重奏曲」の中には「フルートまたはヴァイオリン」というパート指定のものも見られます。ただ、この曲の場合は、一応弦楽四重奏のために作られていますから、重音を単音にしたり、フルートでは出ない音域を1オクターブ上げたり、伴奏にまわった部分ではセカンド・ヴァイオリンのパートと差し替えたりといった細かい手直しがあちこちに加えられています。 ここで演奏しているのは、指揮者としても幅広く活動しているフルーティストのパール・ネーメトを中心にしたハンガリーの音楽家たちです。ネーメトが使っているのは明らかにベーム・システムではない木管のマルチ・キーの楽器、ただ、ピッチはモダンのA=440Hzあたりになっています。おそらく、弦楽器もピリオドではないまでもガット弦あたりにはなっているのではないでしょうか、素朴なフルートの音色によく溶け合う響きが作られています。 全く初めて聴いた曲ばかりですが、その中にはまさにモーツァルトの時代の雰囲気が存分に漂っていて、とても懐かしい思いにさせられるものでした。いや、正直、モーツァルトそのもののフレーズなども耳をよぎり、この作曲家の作風があくまで時代の様式を超えていない穏健なスタイルであることがうかがえます。ただ、展開部でいきなり短調に変わるといったような、それなりの「個性」もなくはありません。 ネーメトのフルートは、そんな様式を、ピッチのあいまいさまで含めて再現しているようでした。和みます。 CD Artwork © Fotexnet Kft. |

||||||

その語り口は予想通りアカデミックなもので、そもそも言葉の定義から論を起こすという、その辺の「音楽ライター」にはちょっと出来そうもないようなスタンスで迫ります。つまり、最近では誰でもなにげなく使っている「Jポップ」という単語に関しての、ちょっとわずらわしいまでの成り立ちやら使い方やらの蘊蓄から始まるという、相当の気合の入れ方から、この本は始まるわけです。 しかし、著者がそこまでこのタームにこだわった訳は、次第に明らかになってきます。読み進むうちにその「深さ」に触れてしまうと、もはや軽々しく「Jポップ」などとは口に出来ないほどのプレッシャーを全身に感じることになるでしょう。なにしろ、この本の結びが、「この本は『Jポップ』の紛れもない葬送の物語です」などという物騒なフレーズなのですからね。そうなんです。「Jポップさん」は、もうお亡くなりになってしまったのですよ。 そんな大層な枠組みで語られるのは、実はおそろしくあっけらかんとしたその時代時代のアーティストに対する愛慕の情です。要は、そんな、著者が好きでたまらなかったそれぞれのアーティストに対する思いを、事細かに語ったというだけのものなのですよ。ただ、そこには、単なるファンとしての熱さをあえて隠し、冷静にその変遷を見守る客観的な視点が存在しています。その際に、地理的にも時代的にも広汎に及ぶ著者の知識が総動員されていることは言うまでもありません。こういう、殆ど照れ隠しのスタンスの語り口は、嫌いではありません。というより、なにかその中からかわいらしさのようなものまで感じとることは極めて容易です。 著者がここでそれぞれの時代を代表する(つまり、著者の愛慕の対象である)アーティストは、「はっぴいえんど」、「YMO」、「渋谷系」、「小室系」、「中田ヤスタカ」などです。個人的には「渋谷系」に関する知見がほとんどなかったので、このあたりのアーティスト、音楽状況に対する詳細な記述は、とても役に立ちます。これさえ押さえておけば、あとはすべてリアルタイムにかなり深くかかわっていたものばかりですから、すべての「ディケイド」における知識を持ちえたことになります。そういう意味で、この本は第1級の「参考書」たりえます。 もちろん、「知識」ばかりを得たとしても、そこからは何も生まれません。この本から得られるものがあるとすれば、それは著者のほとんど独りよがりとも思えるような強引な理論で結びつけられた3人のアーティストの共通点を知らされたことでしょうか。具体的には、YMOの坂本龍一、渋谷系の小山田圭吾、そして中田ヤスタカのテキストに対する姿勢(聴き方、ひいては音楽の中での用い方)の類似性です。「大衆音楽」の作り手でも、そのような感性を持っている人が確かにいることを知らされたのは、無上の喜びです。 もしも、70年代の「ロックにおける日本語」という命題をこれだけきっちりと分析してくれた著者の視点から「ラップにおける日本語」の位置づけが語られていれば、さらに実のあるものに仕上がっていたのでは、という気がします。あるいは、著者は意図的にこの命題から目をそらしていたのかもしれませんが。 そして、なぜタイトルが「にほん」ではなく「ニッポン」だったのかという素朴な疑問などは、この世代ではそもそも語るに足るものではなくなっているのでしょう。 Book Artwork © Kodansha Ltd. |

||||||

12月30日 Jurassic Awards 2014 お待ちかね(笑)、第3回目の「ジュラシック・アウォード」の発表です。例によって、カテゴリーごとのエントリー数の順位です。

■合唱部門 今年もたくさんの名演に出会えましたが、あえて1点を選ぶとすればコレギウム1704の「ロ短調」でしょうか。こういう演奏を聴くと、もうこの世界では、「1パート1人」などという主張は過去のものになったのだと、心から思えてしまいます。 ■オーケストラ部門 「レコード・アカデミー大賞」などという恥さらしなものをもらうなんて許せないロトの「春の祭典」は別格としても、シュットゥトガルト・ウィンズの「グラン・パルティータ」は全くの不意打ちで驚かされました。BD-Aならではの素晴らしい音が、最高の録音と相まってまさに理想的な響きを醸し出しているうえに、とても自発的な演奏で、音楽の喜びを与えてくれています。 ■フルート部門 なんと言っても、ゴールウェイ・ボックスでしょう。RCA時代のアルバムが、ほぼ全て初出のジャケットでこんなに安く手に入るなんて、夢のようです。もう一つ、ウィーン・フィルの2人の若い首席奏者によるドップラーで初めて知ったシュッツのすごさにも、驚かされました。 ■書籍部門 フォーレの「レクイエム」と、シベリウスの「ヴァイオリン協奏曲」の、ともに初めて目にすることになる楽譜は、今年最大の収穫でした。この2点が「大賞」ということになります。 ■オペラ部門 昨年のザルツブルク音楽祭での「後宮」は、発売になる前からなにかと情報が入ってきてその斬新さには驚かされました。そんな中で、放送の音質がいかに粗悪なものであるかも知らされました。 ■現代音楽部門 ライヒの新作が、いろいろのことを考えされられるものでした。変わりかけている「現代音楽」のシーンを象徴するようなアルバムです。 ■ポップス部門 竹内まりやの久々のオリジナルアルバムと、リイシューのLPによって、彼女の変貌をまざまざと知らされたことは、一つの事件でした。 今年は、長年購読していた「レコード芸術」を買うことをやめた年でもありました。あのような愚かしい雑誌は、いつになったらなくなるのでしょう。 |

||

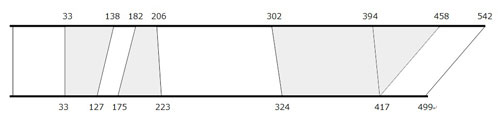

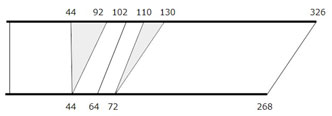

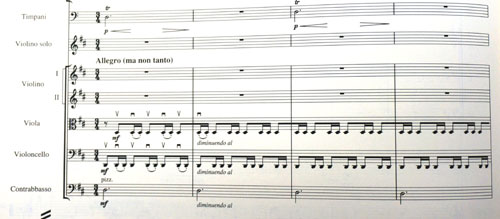

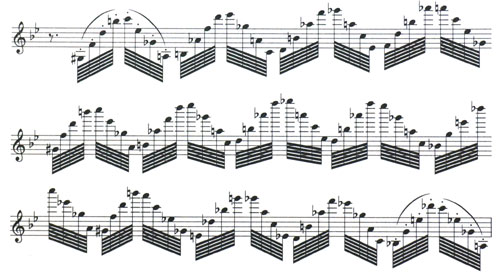

となっています。現在のところまだその半分も出版はされていません(交響曲については、4番、5番、6番がまだ出ていません)。 今回22番目のアイテムとして出版されたのは、第2シリーズの第1巻、ヴァイオリン協奏曲です。この全集のコンセプトは、初期稿や編曲なども含めてすべての作品を刊行するというものですから、ここには当然現行版のほかに、初稿である1904年版も収録されています。この楽譜は今回初めて公に日の目を見ることになったという、非常に貴重なものです。この曲は、初演の時の評判があまりに悪かったので、シベリウスは直ちに改訂を施し、そちらの方はめでたく「名曲」として今では多くの人に聴かれているものになっています。ですから、彼としてはもはや初稿は「無かったこと」にしたかったのでしょう。ただ、もちろん楽譜が出版されることはありませんでしたが、自筆稿によってたった1度だけ、特別に遺族の承諾を得て録音されたものはあります。  (BIS/CD-500) そこで、大まかですがその違いを見てみましょうか。上の数直線が初稿、下が現行版です(数字は小節)。  第2楽章は、小節数(69小節)も構成も全く変わっていません。変わったのは32小節目から41小節目までのソロの音型と、細かいオーケストレーションだけです。   (↑初稿)  (↑現行版)  全集版とは言いながら、版権はブライトコプフではなく、最初に出版したロベルト・リーナウが所有しています。ですから、将来スタディ・スコアやリダクション・スコアが出版される見込みはないのだそうです。すこあ(そこは)ちょっと不思議ですね。 Score Artwork © Breitkopf & Härtel |

||||||

ところが、同じ時期に同じような「地味な仕事」をやっていたもう一人の指揮者がいたのですね。その指揮者の名はデイヴィッド・ジンマン、あの「ベーレンライター版のベートーヴェン」の録音を世界で最初に発表したことで一躍有名になった男です。「春の祭典」の初演の日時は、正確には1913年5月29日ですが、ロトが演奏したのは5月14日、ジンマンは6月7日ですから、今回はロトに「1番」の名誉を奪われて、さぞかし悔しかったことでしょうね。 それなら、別のことで目立ってやろうと考えたのかどうかは分かりませんが、ジンマンの場合はその「1913年版」と、現行の出版譜である「1967年版」とを、同じ日に並べて演奏するというとんでもないアイディアを打ち出しました。コンサートの前半は1913年版、休憩をはさんで後半に1967年版というものです。もちろん、ただそんなことをやってもお客さんは退屈するだけでしょうから、それに先立ってそれぞれの版の一部分を実際にオーケストラを使って演奏してもらい、その違いを実際に耳で確かめていただこうという、まるで「題名のない音楽会」みたいなこともやっています。そんなお茶目なことも、この人は出来るんですね。なんせ、そこではわざわざフランス国立管弦楽団のバソン奏者、フィリップ・アノンを連れてきて、冒頭のファゴット・ソロの部分をチューリッヒ・トーンハレのファゴット奏者と「聴き比べ」までさせてくれるのですからね。 そんなコンサートの全容を、ここでは2枚組のCDにすべておさめています。それでいて価格は1枚分というのは良心的。ただ、そのトークの部分で、英語、ドイツ語、フランス語が飛び交っているのは、ちょっと辛いですね。これは国内盤も出るようですから、その時にはきちんと翻訳されたテキストが添付されることでしょう。 同じ1913年版と言っても、ジンマンはロトとはほんの少し異なるものを用意していたようです。ロトは、あくまで初演の時に鳴り響いた音を再現するのだ、というコンセプトで、自筆稿だけでなく、ほかの資料も参照して初演までに改訂された部分まで含めてきっちりと再現しようとしていますし、もちろん楽器もその当時のものを可能な限り用意していました。しかし、ジンマンはその自筆稿にあくまで忠実に演奏しようとしていたようです。つまり、作曲家の書いた間違いまでもここでは再現されているのです。これは、冒頭のファゴット・ソロが2回目に現れる部分の最後ですから、すぐに気づくはずです。 そんな些細なことはどうでもいいのですが、結局こんな過酷なことを強いられたオーケストラの苦労はどんだけのものがあったのでしょう。あくまでそれぞれの楽譜に「忠実に」演奏することにとらわれた挙句、全く「死んだ」音楽しか作りだすことが出来なかった責任は、もちろんこんな無謀なことを企てたジンマンが負うべきものです。 CD Artwork © Sony Music Entertainment Switzerland GmbH |

||||||

ゴールウェイが在籍中のベルリン・フィルの録音といえば、もちろんカラヤンとのものが圧倒的に多いのですが、ベームとの録音もごくわずかですが残っています。DGからの正規CDとして最も有名なのは、同じ1970年に録音されたモーツァルトの「ポストホルン・セレナーデ」でしょうね。この中で聴けるソロは、まさに絶品です。それと、シューベルトの交響曲全集の中で、最後の1971年に録音された地味な2番、3番、4番、6番といったところでしょうか、有名な曲は、その前に前任者のツェラーが録音してしまっていたのですよね。 1970年の8月15日に行われたコンサートの会場は、祝祭大劇場でした。ここはもっぱらオペラの上演用に作られたホールですから、コンサートとしての響きはそれほど豊かではありません。そこへもってきて、おそらくマイクアレンジも個々の楽器が強調されるようなものだったのでしょうから、前半のモーツァルトはかなり鋭角的な音で録音されています。中でも弦楽器はもろに生の音が聴こえてきて、ふくよかさの全くない貧しい音ですから、ちょっと印象は良くありません。ピアノ協奏曲でのギレリスのピアノの音も、なんかむき出しの打鍵の音がそのまま聴こえてくるような乱暴な音に聴こえます。 ですから、その中でのゴールウェイの音も、何か「裸」でさらされているようなゆとりのない音のように聴こえてしまって、ちょっと辛いものがあります。演奏しているゴールウェイも、ちょっと窮屈そうな感じがしますが、本当はどうだったのでしょうね。 しかし、後半のブラームスでは、編成が大きくなったせいなのか、きっちりオーケストラとしてのまとまりのある響きが聴かれるようになっていました。こうなれば、ゴールウェイのフルートは本領を発揮、あの輝かしい音と、有無を言わせぬフレージングで、オーケストラ全体をリードしていっているのがはっきりわかります。 ベームも、この頃はまだまだエネルギッシュな推進力は健在でしたから、ゴールウェイの煽りにたじろぐことはありません。終楽章などは、まさに炎のように燃え上がるエンディングに向かって、まっしぐらの快演です。ほんと、フルート一本でこれほどオーケストラをリードできるフルーティストなど後にも先にもいないのではないかと、改めて感じさせられますよ。こんな録音を聴いてしまうと、今のオーケストラのメンバーはなんて小粒になってしまったんだ、と思わずにはいられません。 そのゴールウェイも、先日75歳の誕生日を迎えました。ネットでは、そのお祝いのテレビ番組を見ることが出来ますが、そこにはそんな100人のオーケストラの中でもとびぬけた存在感を誇っていたかつての彼の姿はありませんでした。 CD Artwork © Testament |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |