1998年12月25日

1998年12月25日

SE/30用にさらに4MB-SIMM4枚を手に入れ1MB-SIMMと交換.メモリ合計32MBに.ハードディスクをPowerMac7500/100に内蔵していたIBM-DPES

31080-1GBのものに交換を試みる.オリジナルの取り付け金具のネジ穴があわないので加工して取り付け.インターネットでIBM製のハードディスクのスペックを調べ、7番ピンがアクセス時のLED用ラインとわかったが、LEDのケーブルが短くてそのままでは取り付けられない.ピンコネクタも形状が違うようなのでLEDケーブルを途中で切断.配線を延長してHDDの7番ピンにはんだでダイレクトに接続.取りつけも終了して、電源を入れてみるとLEDはアクセス時のみ点灯.アクセスのないときは点灯しないがモニタが映っているからいいか.

このハードディスクは以前はLC475に内蔵していてシステムはMacOS8.1がインストールされているので、漢字Talk7にしなければならない.まず初期化しようとして漢字Talk7のApple

HD SC

Setupを起動.パーティションを切直そうとしたらわけのわからないApple...という小さいパーティションがいくつかあってその一つを削除してしまい、パーティションが切れなくなった.パーティションを諦め初期化のみを行おうとしましたが、20分かかっても初期化されずあせりました.せっかくのApple純正のIBMのハードディスクが...

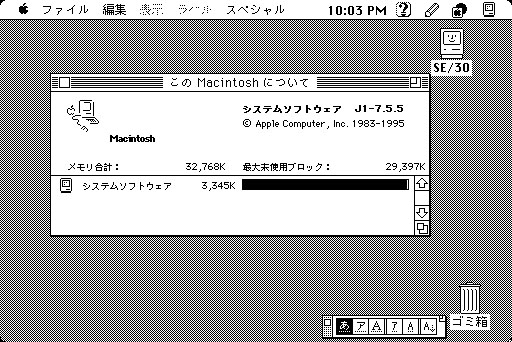

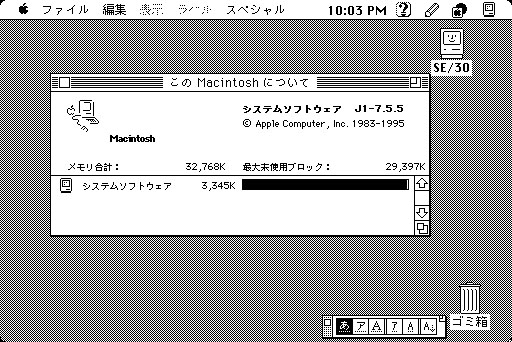

気を取り直して漢字Talk7.5のディスクツールで初期化を試みる.これでもだめならサードパーティのフォーマッタで初期化してドライブ設定スペシャルで設定すればいいや、と思ったけど無事に初期化できました.システムは68Kマックで一番安定しているという7.5.5にすべく、7.5.3をインストールして7.5.5にアップデートした.めでたしめでたし.

システム漢字Talk7.5.5

メモリ32MB/HD1GB

1998年12月23日

1998年12月23日

年賀状も書かなきゃいけないのに、ついついSE/30をいじる.

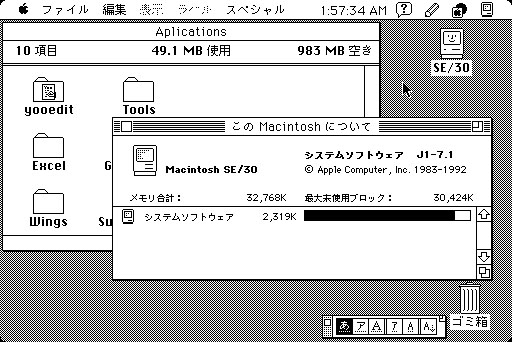

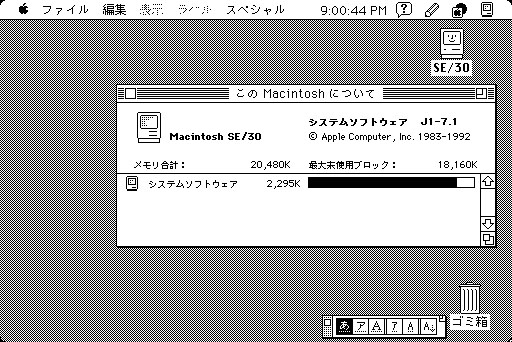

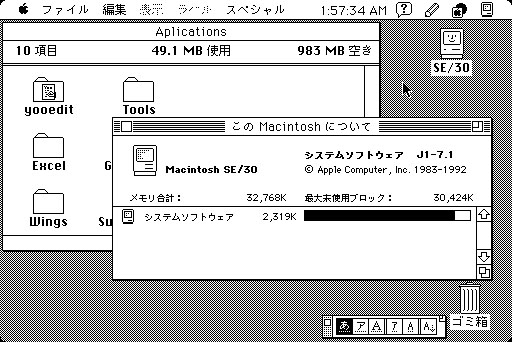

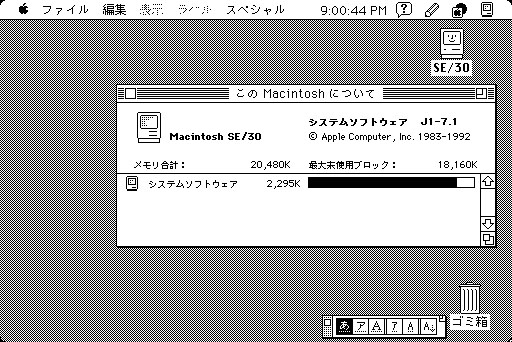

システムは英語版の6.0.7がインストールされていて、Chicagoフォントが美しく、起動もめちゃくちゃ速いのですが、使うにはやはり漢字Talkでと思い漢字Talk7をインストールしました.システムフォントをShizuokaにして、アップルメニュー用にBeHierarchic、メニューバーの特別をスペシャルにするためにNoMeMo

Bustersをインストール.最初、20MBのメモリのうちシステムが14MBくらい食っていましたが、

MODE32をインストールしてコントロールパネルのメモリを開き32ビットアドレスをオンにしたら図のように軽くなりました.

1998年12月22日

1998年12月22日

とうとうコンパクトマックをゲット!

廃棄寸前のSE/30を手に入れました.チェックするとちゃんと起動してモニタも大丈夫でした.メモリは5MB、ハードディスクは90MBでした.ちょっと前から目を付けていたので、あらかじめSE/30のことを調べておきました.メモリスロットは8基あり、30ピンSIMMを4枚単位で増設しなければならない、そのままだと8MBまでしか認識しないので

MODE32という機能拡張をインストールしてコントロールパネルのメモリを開き32ビットアドレスをオンにすれば4MB×8で32MBを認識する、等々. 筺体をあけるための特殊ドライバの10Tトルクスドライバを買っておきました.メモリも4MB

SIMMを4枚個人売買で入手(渡辺さん、ありがと!)

SE/30入手と同時にメモリも届き早速夜、バラシにかかり、メモリの増設.8基あるスロットにはSIMMがすべてささっていました.見ると1MBが4枚、256KBが4枚でした.256KBのメモリなんてあったんですね.この256KBのメモリを4MBのメモリと交換.ついでにハードディスクも7500に内蔵されていた1GBのものに交換しようとしましたが、取り付けネジの位置が合わず今回はパス.

1998年12月

1998年12月

Quadra650の内蔵したCD600iのトレーが、電源を入れると同時にオープンします.原因は取り替えたフロントパネルのトレー開閉ボタンの構造的取り付け不都合によるものですが、パワーオンの時だけだからいいか、と思ったけど使用時もボタンの動きが渋いので改造(それほどのことではないが)することにしました.開閉ボタンパーツの反りが逆のように思い、2つある取り付け用のピンの1つに小さなワッシャをかまし反りを変え、もともとのCDドライブ用のシールド材に干渉する部分をカッターで削り調整しました.開閉ボタンパーツの幅が2/3くらいになってしまいましたが、力のかかる部分ではないので大丈夫でしょう.これで、スムーズに開閉できるようになりました.

1998年11月

1998年11月

久々に東京に出張したついでに秋葉原によって何かいい物がないか歩き回りました.トレー式のCD600iが中古であったので、Quadra用に買い求めました.トレー用のフロントパネルも買いました.帰ってきて早速キャディー式のCD300iと交換しました.4倍速なので、少しはアクセスが早いのかな?やはりトレー式は楽です.でも、フロントパネルの色がだいぶ違う.... はずしたCD300iは調子の悪いLC475に繋いでいるCD300と中身を換えました.

'98年11月12日

'98年11月12日

■7500/180にMacOS

8.5をインストールして、ほぼ1カ月.プロバイダからブラウザのプロキシ・サーバの案内が来た.プロキシ・サーバとは、一度訪れたホームページをキャッシュで蓄えておくサーバで、他のメンバーがそこに行こうとするときに直接そのホームページに行かなくてもプロキシ・サーバのキャッシュを利用することによって、すばやく見れる、ということらしい.で、Netscape

Navigator

4.04Jの環境設定で調べたらインターネットに直接接続、となっていたのを自動で指定したプロキシ・サーバに接続、に変更して環境設定を閉じたとたんにフリーズ.すばやくなくてもいいから直接接続に戻す.リンクのアンダーラインは環境設定ー配色でチェックをはずす.

■8500/180にOS8.5をインストールした友人から、メニューにアンダーラインがついていやだ、といわれました.また、システムフォントのOsakaも、Chikagoもちょっと変わったんじゃないか、と. フォントはShizuokaが使えないことが解ってからはOsakaで我慢してますが、メニューの変化にはあまり気にしていませんでした.家に帰って7500/180のアプリケーションをチェックしました.メニューにアンダーラインはついてはいませんでしたがNetscape

Navigator

4.04J、ホームページPro、JPEGView3.3でメニューのヘルプ以外がグレイではなく白くなっていた.Photoshop5.0JはMercutio

Patcher

2.1.1で解決済み.アップルメニューはBeHierarchic3.1Jを使用しているためか白い.アプリケーション側の問題でしょうが、OS

8.6かOS Xで解決するのでしょうか.

'98年11月

'98年11月

7500/180にMacOS

8.5をインストールして、3週間目.何とか無事に過ごしています.使用しているメーラーのPostinoが1.2.1にバージョンアップしてからクリッカブルURL機能がつき、ワンクリックでブラウザが起動するのだが、環境設定でブラウザにNetscapeNavigator4.0.4を指定してあっても、インターネット・エクスプローラが起動してしまう.あれこれ調べてみたら、QuickTime3.0に同梱のインターネット設定

1.4が起動していて、ヘルパーの中のhttpにインターネット・エクスプローラが割り当てられていた.これをNetscapeNavigatorに変更.

アピアランスで「Shizuoka」フォントが使えないのは不満だが、サウンドはなかなか気に入っている.いろんなSoundSetをダウンロードしてためしたが、今のところStar

Trek

のサウンドが気に入っている.いずれは自分で作ってみたいと思っています.なかなか音がいいので、外部スピーカが欲しくなってきた.

'98年10月22日

'98年10月22日

7500/180のシステムをOS

8.5にしてから、いろいろ不満がでてきた。特にエイリアスのアイコンに強制的に矢印記号がついて、Windowsの様になるのは納得できない。私のLet's

note miniの壁紙はMac OSのデスクトップパターンにして、起動音は

iMacのそれにしているくらいです(まだFusionを組み込む勇気はない...)。早速、その問題を解消するツールが現れました。“NoAliasBadge”という機能拡張書類です。すぐにダウンロードして利用させていただきました。かくして、Mac

OS 8.1以前のアイコンに戻り一件落着。rillaさんに感謝。

'98年10月17日

'98年10月17日

10月17日発売のMacOS

8.5を、未明じゃないけど午後に買ってきました。早速7500/180にインストールしました。OS8でなくなった、ラベルでの並び替えが復活したのが嬉しいです。それと、開いているファイルのアイコンが黒く反転して確認できるのも復活しました。システムフォントでファインダーの表示用に「Shizuoka」(アルファベットがChicago)を選んでも無視されています。アルファベットのChicago表示に慣れ親しんでいたので、ちょっと寂しいです。あと、スクリーンセーヴァーのDarksideが正常に機能しない、Netscape

Navigator

4.04Jで、リンクされている文字にIEのようにアンダーラインがついてしまったこと。それからNoMeMo

Bustersのメニューバーのスペシャル(オリジナルでの”特別”)が”スペ”としか表示されない。今のところ、こんなところですがこれから使い込むうちにもうすこし不満が出てくるのかな?

1998年9月23日

1998年9月23日

|

|

LC475のトラブルはやはりクロックアップのためのチップ抵抗の半田付け不良が直っていないからのようだった。どうも移動先の基板の、抵抗取り付け場所のハンダののりが良くないようで、何度試みてもうまくいかない。

仕方なしにチップ抵抗を元に戻し、25MHzに戻しました。Quadra650じゃなくてCentris650になりました。

XC68040RC33MのCPUを25MHzで動かすなんて贅沢ですね。

また暇をみて挑戦しようと思います。そのときはチップ抵抗でなく普通の1/4W

の抵抗にしようかな。

|

1998年9月22日

1998年9月22日

|

|

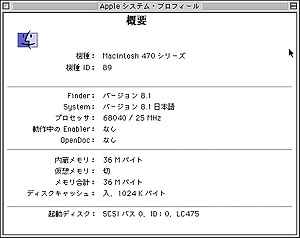

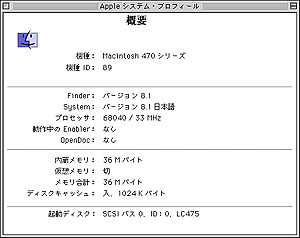

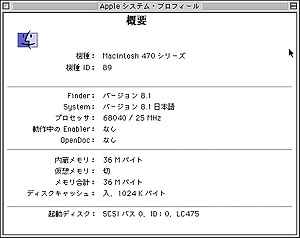

LC475でOS8.1がインストールできなかった原因が解りました。やはりクロックアップの改造によって機種IDが変更されて、漢字Talk7.5以降のシステムインストーラやアップデータのスクリプトが機種を判別できず、インストールを拒否するということでした。LC475の機種IDは89であるのが、たしかに90に変更されていました。これも改造するきっかけとなった「Gabezing

Room」に、クロックアップしたLC475へのシステムインストール、ということで載っていました。ただただ感謝。よく調べることです。そして、それに対処するフリーウェア、「Wish

I

were」が紹介されていました。早速インストールして機種IDを89に戻す。

このスクリーンショットを撮影した直後にまたまた起動しなくなってしまった。

|

1998年9月19日

1998年9月19日

先日CPUを交換してクロックアップをしたLC475のOSを、8.0から8.1にアップデートしようとしたところ、「このプログラムはお使いのコンピュータでは使用できません。詳しくはマニュアルを参照してください。」とアラートが出てアップデートできない。ハードディスクがもともとPower

Macintosh

7500/100で使用していたもので、そのまま移植したためかと思い、とりあえず丸ごとPDにバックアップをとり、ハードディスクを初期化してOS8.1をインストールしようとしたところ同様のアラートが出てインストールできないではないか。ハードディスクを初期化してしまった今、PDにバックアップをとっておいてよかったと思った。原因はCPUのクロックアップの改造なのか。とにかくインストールできないので、ハードディスクを7500のSCSIに繋いでOS8.1を無理やりインストールしようと思ったけど、SCSI-IDやターミネータの変更がわからなかったので断念。結局、LC475のバックアップPDを7500でOS8.1にアップデートして、それを475のハードディスクにコピーすることにした。このPanasonicのPDはもともと,Let's

note

miniのCDプレーヤ兼バックアップ用として買ったのだが、このPD、システムCDでも認識して、尚且つシステムを入れてあればブートも出来る、すぐれものです。さて、無事にアップデートしたPDを475のハードディスクにコピーしようとシステムCDで起動しようとしたところ、ハードディスクは回るものの起動音がしない。原因は例のクロックアップの改造の抵抗のハンダ付け不良でした。やはり改造にはリスクが伴いますね。

1998年9月5日

1998年9月5日

またもやLC475の内蔵電池切れ。電源を入れ起動音がした後モニタがブラックアウト状態。2年前にLC475の電池切れによるロジックボード交換騒ぎも、我がLCII改475もご他聞に漏れずすぐにその現象が現れ電池を交換しました。それからまだ2年ちょっとである。とりあえず、昨年Quadra650の内蔵電池を替えたときの古い電池に替えて解決。Quadra650に使用していた93年製の電池は定格3.6Vのところ、ほとんど消耗していず、3.7Vあった。LCII改475の電池は1Vだった。ロジックボードの設計によるのか、あまりにも消耗が激しいと思う。

1998年8月

1998年8月

とうとうQuadra650のシステムをMacOS

8.1にアップグレード! 7.6で特に不満はなかったけど、この頃QuickTime

3.0Jを要求するホームページが増えてきたためしかたなしにQuickTime

3.0Jをインストール。そのためにはシステムが7.6.1以上でないとだめだから。理由はそれだけ。

1998年7月31日

1998年7月31日

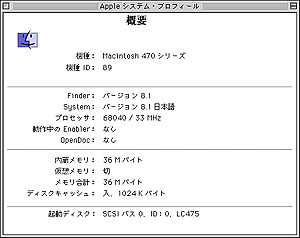

先日のCPUをXC68040RC33Mに換えたLC475の25MHzから33MHzへのクロックアップを行いました。たかが半田ゴテロジックボードの抵抗2個の付け替えじゃないか、と思っていたが、実際にやるとその抵抗の小ささに驚き少しびびりました。ここでやめたら男が廃る!じゃないが、半田付けにはまあ自信があったので敢行。ロジックボード、電源等はずしたものをすべてもどし、電源を入れてApple

システム・プロフィールでCPUが68040/33になったことを確認。 久しぶりに感激しました。

1998年7月21日

1998年7月21日

いや〜、ホントに便利になったものです。Macの情報源のMacTreeの「売ります欄」で見つけたCPU、XC68040RC33Mを金曜日の未明にEメールで伺って、早朝に返事をもらい、昼に送金して今日土曜日の朝、ブツをゲット!早速LC475のXC68LC040RC25Bと交換しました。再起動して、システム・プロフィールからプロセッサの確認。XC68040RC33M/25と表示され、無事に手術が終わりました。この間、30数時間。これでCPUはCentris

650やQuadra 900と同じになりました。このあとGabezing

Roomを参考にして、クロックアップを図ってQuadra650、950とおなじ33Mhzにしようと思います。

1998年7月

1998年7月

Quadra650のNetscapeNavigatorを3.04から最新の4.05に変更.3.04はメール機能もあり使いやすかったがページによっては、背景色がおかしくなり、見ずらくなる.また、頻繁にフリーズを起こすようになった.4.05ではメール機能がないので、Internet

Config 1.3のヘルパーを使用してPostinoを起動させている.

1998年5月

1998年5月

Quadra650の内蔵HDを2.1G(IBM製)に交換.Centuryのアップルフォーマット済み(純正フォーマットではない)とあったが家に帰ってHDを取り出すと、NEC!というシールが張ってあるではないか。静かだと定評のIBM製だったから買ったのに.とにかくHDを載せ換えて、Appleシステム・プロフィールで確認.IBM製とわかりほっと一安心。NECもIBMからのOEMなんだ. Logitecの1GBHDは再びLCに. Quadra650オリジナルの230MBHDはそれを察知したのか、入れ替え直前に昇天.

| 2001・No1|

2000・No2|

2000・No1

| 1999・No2

| 1999・No1

| 1998 | 1997〜

|

[Back]