Classic IIにSE/30-2号に外付けのハードディスクからシステムを無理矢理コピー.さすがにMODE32は必要ない!

![]() 1999年6月吉日?

1999年6月吉日?

Classic

IIにSE/30-2号に外付けのハードディスクからシステムを無理矢理コピー.さすがにMODE32は必要ない!

![]() 1999年6月13日

1999年6月13日

|

|

|

![]() 1999年6月12日

1999年6月12日

IIsiのハードディスクをLC475で使用していた、Quadra650に内蔵されていた230MBに替えました.一度は死んだと思ったこのハイドディスク、なんとまた生き返りました.システムはMacOS7.6.1だったので、KT7.5.3にしました.

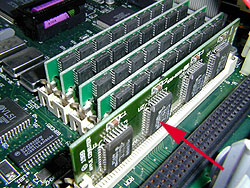

メモリを、いつかQuadra700を手に入れたとき(?)のためにインターネットを通じて購入した16MB

4枚を挿しました.う〜ん、030に65MB RAM.何しよう?

![]() 1999年6月5日

1999年6月5日

このIIsiのハードディスクは40MBが内蔵されていて、システムは漢字Talk

7.1でした.ちょっと容量不足だと思い、手元のLogitecの1GBに替えてみました.システムは漢字Talk

7.5.5がインストールしてあったのですが、モニタを256色に替えたらメモリ残が0kB!ファインダー作業が何もできない.リスタートしても同じ繰り返し.仕方なしにPRAMクリアして、モノクロモードに戻しました.

そこで、LCIIをLC475にアップグレードしたときに不要になっていた4MBの30PinSIMM2枚があったので、1MB

2枚を替えて11MBにしました.キーボードのパワーオンキーをたたいて、いざ起動!すると、噂に聞いていた何とも言えない悲壮感漂うアルペジオが聞こえました.そう、IIsiはメモリを4枚同容量のSIMMにしなければならなかったのです.初めて聞いたアルペジオに、変に感動してしまいました.メモリアップは後日にしよう.

![]() 1999年5月30日

1999年5月30日

手に入れたIIsiのROM SIMMを早速SE/30-2号のROM

SIMMソケットに挿しました.メモリは手持ちの4MB×4、1MB×4で20MBとしました.電源を入れると、噂のシマシマック!でも、数秒後に正常になり、無事に起動しました.アナログ回路のコンデンサの老化があるのでしょうか.

システムをインストールし直そうとしましたが、漢字Talk

7.1CD起動フロッピーディスクを受け付けない.当然外付けCD600のドライブを使うことができない.どうしよう〜.

![]() 1999年5月30日

1999年5月30日

日曜日なので、インターネットで見つけた「名も無きジャンク屋」という名前(?)のお店に、SE/30に使えるIIsiのROM

SIMMを探しに行きました.そしてMacintosh

IIsiを物色.5〜6台あったIIsiを店長さんに開腹してもらったところ、残念ながらすべてオンボードタイプでした.市場で見かけるほとんどのIIsiは、ROMがロジックボードに載っていてROM

SIMMソケットは空になっています.初期のROM

SIMM形式のモデルは、SE/30のダーティROM(いやな名前ですね)を32bitアドレッシング対応のクリーンROMに替えるために犠牲になってほとんどが取り外されたようです(私もやろうとしている....).諦めかけたところで、ふと足もとを見ると他のマシンの下に埋もれた一台を発見!上蓋を開けると、なんと、なんとROM

SIMMが載っていました!!おまけに見せていただいたIIsiの中で一番きれいでした.ROM

SIMMだけでよかったけど、本体一式でも値段は一緒ということで丸ごと購入.ROM

SIMMを取り外すとIIsiとして動かなくなるので、店長の好意によりFDDやHDDのないIIsiをおまけにもらってしまいました.

ということで、おまけのIIsiのロジックボードを、ROM

SIMMのなくなったロジックボードと取り換えて、きれいな筐体のIIsiができ上がりました.

|

|

|

これが貴重なクリーンROM SIMMです.奥には30ピンタイプ、1MB RAM SIMMが4枚装着されていて、オンボードの1MBと合計で5MBでした. |

左がオンボードタイプ.右がROM SIMMタイプで、外したROM SIMMと30ピン1MB RAM SIMMです. |

![]() 1999年5月吉日?

1999年5月吉日?

このところSE/30-1号でアップルメニューバーから操作を選ぶときに、ちょっとホールドが長いと「ファインダー・エラー」と爆弾が出て再起動を余儀なくされるようになった.疑わしい機能拡張を一つひとつ探したら、「BeHierarchic」が原因として挙がってきてしまった.BeHierarchicはアップルメニューのフォントを変えたり、区切り線を入れたりでき、ナウ・ユーティリティーより軽いので気に入っていたし、シェアウェアー・フィーも払ったのに残念です.

Classic

IIのハードディスクをオリジナルの80MBHDDに戻す.当然、システムは漢字Talk6.0.7.

![]() 1999年5月25日

1999年5月25日

|

|

System4.1/Finder5.5を2DDフロッピーディスクに落として再度挑戦.しかしPlusは認識してくれませんでした.そこでそのFDをSE/30のハードディスクにシステムフォルダーをコピーすると、システムフォルダーのアイコンになりました.そこでFDの名前を「System4.1/Finder5.5」にしてPlusに挿入すると、システムディスクと認識してくれました!!マウスカーソルはもちろん、Chicagoフォントのメニューバーが現れました. |

![]() 1999年5月20日

1999年5月20日

|

|

4月末に手に入れて以来、電源を入れても「ピー!」と鳴るだけで、モニタは真っ暗なままでした.アナログボードあたりが原因かと思いましたが、どのみちマウスもキーボードもないのでしばらくオブジェと化していました. |

![]() 1999年4月16日

1999年4月16日

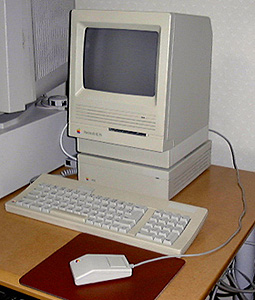

Classic

IIを分解点検して電源を入れると、無事起動した.メモリはフル装備の10MBで、ハードディスクは80MBだった.システムは漢字Talk6.0.7がインストールされてました.実用のためにハードディスクをLogitecの1GBに交換.システムのインストール手順は、まず漢字Talk7.5ディスクツールフロッピーディスクで起動して、漢字Talk7.5.1のCD-ROMを入れ、「C」を押しながら再起動.ドライブ設定スペシャルで初期化し、パーティションを2つに分け漢字Talk7.5.1をインストールしアップデートで漢字Talk7.5.5に.スペックを調べると、なんとこのClassic

IIはMacOS7.6もインストールできるようだ.でも実際にインストールしてみたら、重すぎてとても使い物にならなかったので、漢字Talk7.5.5に戻す.

![]() 1999年4月14日

1999年4月14日

Classic

IIをゲット!最初はClassicかと思ったら、筐体後ろのラベルに「Macintosh

Classic

II」とありました.IIならCPUはSE/30と同じ68030/16MHzだから使えそう、と思いました.

![]() 1999年4月13日

1999年4月13日

laserWriterの印刷フォント用

HDD、40SCを手に入れました.サイズは本当にSE/30のために用意された外付けHDDといったところです.早速、HDDの中身はどうなっているかと思いSE/30に接続して電源を入れたところ、FD?マークが現れてSE/30自体も起動できませんでした.次に漢字Talk7.5の用ディスクで起動用ディスクで立ち上げたところ、起動完了のところで、"Finder

Error"と出て再起動になってしまいました.どのみちフォントディスクとしては利用しないので、何とか初期化しようと思い、今度はLC475に繋いでみました.LC475では起動できましたが、40SCはデスクトップに現れませんでした.

PanasonicのPD用のドライバではSCSI-ID5で認識されていましたが、マウントすることができませんでした.そして、つぎにMacOS7.6の緊急用ディスクで立ち上げたところ、Disk

First Aidでは認識されなかったが、Apple HD SC

Setupでは認識され、無事に初期化することができました.

それにしても、40MBのハードディスク、何に使おうか.Logitecの内蔵用1GBが1つ余っているけど、SCSI-ID設定用のコネクタの形状が違うのでそのままでは使えません.SCSI-IDを固定しちゃえばいいのですが.とりあえず、SE/30のベースにしました.

![]() 1999年4月2日

1999年4月2日

秋葉原で中古のApple純正のLC-PDS

EthernetCardを手に入れました.今すぐどうこうしようと思っているわけでもないけど、これで、LC475をいつでも家庭内LANが組める.

![]() 1999年4月2日

1999年4月2日

7500/180のCD-ROM

Driveを純正8倍速に替えました.元が4倍速だから2倍! でも最近のCD-ROM

Driveは24倍速や30倍速.比べようがありません.でもiMacの24倍速はディスクによって、ブワ〜ンとすごい音がするし、それほど使わないから8倍速で十分.それまでの4倍速は、調子がいまいちのCD300と中身を交換.CD600に変身しました.

![]() 1999年4月2日

1999年4月2日

PB145BはACアダプタさえあれば、とりあえず使えるけど、そこはハンドヘルドのパワーブック.やはり、電源のないところでも動かせないと、と思い東京に行ったついでに秋葉原でバッテリを新調.ついでに80MBでは心もとないハードディスクをもう少し容量の大きいものに替えたくて物色しましたが、2.5インチSCSIタイプは本当に数も少なく足もとみられてます.240MBで1万円超えますからね.個人売買で探そうと思っても最近やけに高値が付けられています.みんなで有効利用しましょうよ!

![]() 1999年4月

1999年4月

ベージュの色をしたプラチナホワイトのPlusを手に入れました.本体に欠品は無さそうだが、専用のマウス、キーボードがない.電源を入れてみたが、モニタは真っ暗なまま.メモリスロットが4基あるので手持ちの1MBの30Pin

SIMMを4枚挿した.

![]() 1999年3月24日

1999年3月24日

SE/30-1号が、なんとなく顔をしかめていました.色白にはなったけど、ちょっと傷が気に入らなかったのか(?)画面が少し傾いていました.もう一度開腹してCRTのネジを緩め取り付けを調整しました.しかしそのためにはアナログボードと電源をはずさなければならないとは.....

![]() 1999年3月21日

1999年3月21日

新しく手に入れたSE/30の方が色白美人なので、1号と着せ替えることにしました.CRTのアノードキャップの外し方がいまいち自信なかったのでCRTとアナログボードを繋いだまま入れ替えたので、ちょっと大変でした.

![]() 1999年3月16日

1999年3月16日

もう一台SE/30を手に入れました.廃棄処分品ですが、こんどのは完ぺきにジャンクで、なんとROM・SIMMがありません.RAMははずされていてもしかたありませんが、ROMはちょっと....

その他ネジもだいぶ無くなっていて筐体の4本はもちろん、アナログボードも電源もネジがなくガタガタでした.ハードディスクとフロッピーディスクドライブはありましたので、部品取りにはなるかな.アクセスランプのLEDが赤でした.筐体は、マジックリンで洗ったらだいぶ綺麗になりました.

![]() 1999年3月3日

1999年3月3日

SE/30用にAsanteのEthernetCard、Mac CON 30ie MCPT:AUI/

RJ-45(10BaseT)/BNC付(P/N 09-00005-00

REV.C1)を手に入れた.10BaseT/2/5の3ポート付です.10BaseTだけでいいのですが.....いずれはNetBSDをインストールしてみたいが、とりあえずはクロスケーブルで、となりのQuadra650とファイル共有をしてみた.NetからダウンロードしたAsante

EtherTalk

ドライバをインストールしたが、コントロールパネルも機能拡張にも変化なし.あとでわかったが、KT7.5以上ではいらないみたいである.共有フォルダを作り、セットを済ませてセレクタからAppleShareでQuadra650を選び、登録利用者に名前を入れ、パスワードを入力してOKボタンを押すと、「システムエラーが起きました."セレクタ"バスエラーです.」とともに爆弾マーク!再起動. 機能拡張マネージャーで漢字Talk標準セットにして再度行っても同じ.Quadra650の共有フォルダの全利用者のアクセス権を読み書き可にして、SE/30からは利用登録者ではなく、ゲストで入ることはできました.両方自分のマシンだから、何でもありで良いのだが、ちょっと?

![]() 1999年2月

1999年2月

遅ればせながら、くあどらーNoをいただきました.230号です.なんかMOみたいです.My

Sweet

Quadraは以前からよく行くサイトでしたが、Quadraでも650はどちらかというとビジネス機的ですので、ちょっと...という感じでいました.このQuadra650は、職場に持ち込んで仕事用に使っていたのですが、最近iMacが仕事用に使用できることになったので、家に持ち帰って使おうと思います.でも、置く場所がない....

![]() 1999年2月23日

1999年2月23日

SE/30のシステムでは、PowerBook用のコンパネとかがないので、再びアタック.今回は、初めからPanasonicのPDドライブ、LF-1600JBを接続.漢字Talk7.5.3のCD-ROMをセット.起動ディスクを漢字Talk7.5.3のCD-ROMに指定して再起動.ちゃんとPDドライブからブートしてくれました.コントロールバー等をカスタムインストールして無事終了.それにしてもPanasonicのPDドライブはいいです.最近の内蔵CDドライブやNewG3のDVD-ROMもPanasonic製のようで、FireWireでもアップルと協力関係が深まり、良い関係ではないでしょうか.先のMACWORLD

Expo '99

Tokyoでも良い位置にブースを構え、頑張っていました.ついでにLet's note

miniにApple-ROMを入れてくれれば最高なのに!

![]() 1999年2月22日

1999年2月22日

PB145Bに漢字Talk7.5.3のCD-ROMからシステムをインストールしようとCD300を接続したところ、CDドライブを認識してくれない.PanasonicのPD用のドライバで見ると、CDドライブの接続は認識されているが、マウントできない.しかたないので、FDから漢字Talk7.1をインストールを始めたところ、フォントになったところでエラー!それでは、とSE/30に接続している外付けハードディスクからKT7.5.5を無理やりインストール.とりあえず、何とかまともなシステムになりました.

![]() 1999年2月20日

1999年2月20日

EXPO会場のMacFanのブースで、よろず相談を開いていて、ちょうど日本NCRの方もいましたので、PB145Bの修理の件を話しました.NCRではAppleからMacの修理はユニット交換までしか許されておらず、パーツ単位の修理は行わない、とのことでした.やはり、と思いましたが、せめて故障カ所の推定くらい教えていただければオウンリスクで個人で修理できるのに.

EXPOを後にして、秋葉原に向かい、5Aのヒューズを探しました.運良くラジオデパート1F

右側の入ってすぐ左側の店で形はちょっと違うけど同規格のものを手にすることができました.USA製だといっていました.値段は300円.

家に帰ってから、リード線を切ってハンダづけして再組立.ACアダプタを接続して電源ボタンをオン!

ポーンという起動音で立ち上がりました.メモリ8MB、HDD80MBはいいけど、システムはKT7.5がインストールされていたけど、フォントは大阪のみ、コントロールパネルは起動ディスクのみ、アップルメニューはコントロールパネルのエイリアスだけ!なんだこれは. インストールし直さなくては.

|

|

左側の白い四角のものが矢印のところにあった125V5Aのヒューズ. |

|

|

新しいヒューズのリード線を整える. |

|

|

ハンダ付けしたところ. |

![]() 1999年2月17日

1999年2月17日

「OldMac超蘇生マニュアル」を手に入れました.そこにはPB170の例だけど全く起動しない場合はロジックボード上のヒューズが切れている場合がある、とありました.もしやと思い、ばらして、白いヒューズらしきパーツの端子にテスタをあてると導通がありませんでした.ハンダゴテで取り外してもう一度導通を見るとやはり切れていました.19日からEXPOに行くので、そのついでに秋葉原に行ってこのヒューズを探そう.それにしても、こんなヒューズがあるとは知らなかった.

![]() 1999年2月

1999年2月

修理を受けた日本NCRから、送り返されてきました.修理見積メモには、「この機種は、アップルより部品供給打ち切り機種のため、修理できません」とのことでした.あきらめるか.....

![]() 1999年1月18日

1999年1月18日

PB145BのACアダプタを手に入れたけど、だめだった.仕方なしに修理見積に出しました.

あまり金額が掛るなら、修理はあきらめ、アップルマークを外しLet's note

miniに移植しようか.

![]() 1999年1月10日

1999年1月10日

ほしいほしいと思っていたPowerBook.PB145Bをゲットしました.が、しかしバッテリが死んでいて、ACアダプタがないのでまだ動かしていない.早くACアダプタを捜さなくは.

![]() 1999年1月6日

1999年1月6日

SE/30でハードディスクを替えるときの事を考えて、ハードディスクのLEDアクセスラインの配線をはんだ直付けからプラグに替えました.残念ながらハードディスク側のジャンパピンに合うコネクタが手に入らなかったので直付けのまま.筺体のリアカバーは、こじ開けずとも開きました.

| 2001・No1| 2000・No2| 2000・No1 | 1999・No2 | 1999・No1 | 1998 | 1997〜 |

[Back]