|

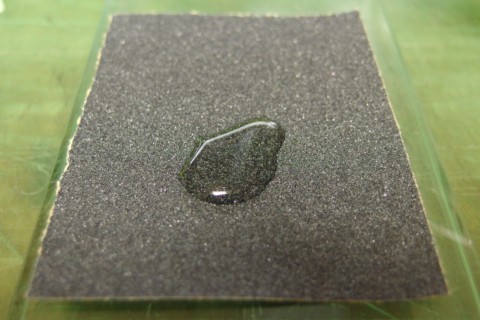

加工して削った粉が飛び散らないように、水を使って加工する方法を紹介します。八つ切りにした#120の耐水ペー

パーに、指先に付けた水を少量載せました。手に粉がまったく付かないということではありませんが、水研ぎをすれば粉が空気中に飛散するような心配はありま

せん。初めてで削り過ぎが心配な人は、#240や#320などの番手の耐水ペーパーを使ってください。画像ではわかりにくいですが、ガラス板を作業盤に

使っています。必須ではありませんので、例えば新聞紙の上などでも作業は可能ですが、精度が必要なときは硬く平らな台の上で作業を行ってください。

|

|

#120での荒削りが終わった状態です。足の外側を削ってから、先端を丸めの剣先と言った形に整えました。削った粉が水に分散して白くなっているのがわかりますね。

|

|

荒い傷を消すように#1000で研磨します。この時、#120で削った部分はもちろんですが、#120では削ってい

ない足の側面や角なども少し丸くするような気持ちで研磨します。#120と違って大きく形が変わるわけではありませんが、各部を滑らかに仕上げたほうが、

使用感が良くなります。

|

|

最後は革砥で仕上げます。側面や先端など、先端付近は磨き残し無く仕上げるつもりで革砥に当ててください。ガラスエ

ポキシは、もともと滑りの良い素材ではありませんので、革砥でしっかり仕上げたほうが快適に使うことができるようになります。磨いた足にはグリーンルー

ジュがこすりつけられて付着したような状態になっていますので、ティッシュペーパーやウエスでよく拭いてください。これで、足の先端の加工は終了です。

以上が、安心安全な水研ぎによる仕立てです。使用した耐水ペーパーは水気をティシュペーパーで吸うなどして、後片付けをしてください。手も石鹸でよく

洗ってください。ここでは作業台の上で行う水研ぎとして紹介しましたが、ふだん刃物の研ぎなどを行っている流しなどがあるようでしたら、水道の水で流しな

がらの加工も良いと思います。

|

|

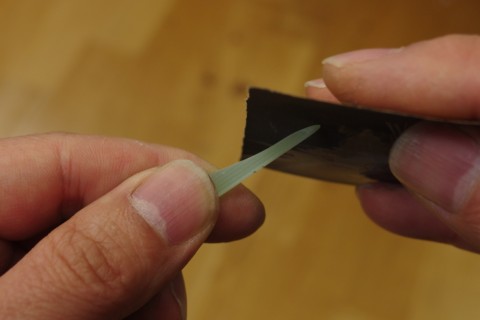

上で紹介した安心安全な水研ぎによる加工法には反しますが、私は、この画像のように手に持って加工する事が少なくあ

りません。ゴミ箱の上でさっと済ませてしまいますが、このようなやり方でも流しで水で流しながら行えば、敏感な方でも大丈夫だと思います。ちなみに、ここ

まで紹介してきた標準的な形の加工では、削り始めから仕上がるまで私は2分かかりません。慣れて早くなったというのもありますが、ガラスエポキシの加工は

とっても簡単で、道具加工の初心者にも扱いやすい素材なのです。もちろん、もっと時間のかかる繊細な加工にもガラスエポキシは応えてくれますので、道具加

工に慣れた方にもおもしろい素材だと思います。

|

|

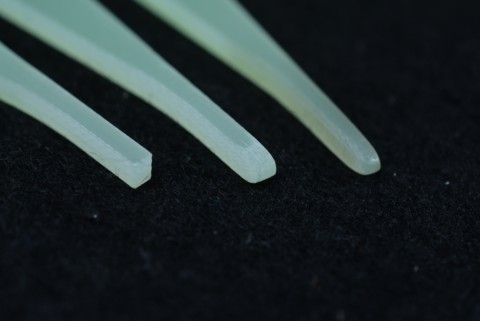

実際に使う時の形でご覧いただくと、このような感じになります。右が未加工の足で、左が標準的な加工をした足ですが、やや薄めに仕上がっています。革の縁から線を引く用途では、特に薄く作る必要はありませんが、いろいろな用途に使う前提で、薄めに仕上げたものです。

|

|

薄くしなくても大丈夫という見本も一つ紹介します。標準的な加工法から、先端に向かって薄くする工程を省いた形状で

す。先端の形状を整えてから、角張っている部分を滑らかに研磨するだけです。この形が使いやすい用途もありますが、別のページで紹介するカービングでの利

用や、コンパス的な使い方には不向きな形になります。最も簡単な加工ではありますが、汎用性の観点から標準加工とはしなかった形です。でも、いくつかの基

本的な使い方には差し支えない形ですので、まずはこの形を試してから、薄くする加工も考えるというのも一法です。

|

|

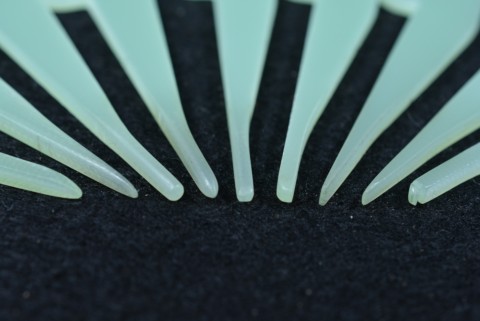

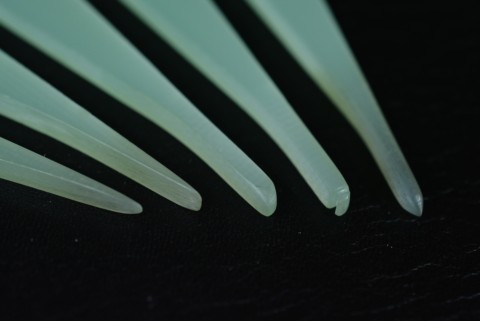

他にも、足の形状には様々なものが考えられます。私が試してみた形を並べて撮影しました。形だけ見ても使い勝手まで

はなかなか想像しにくいかもしれませんが、実際に使っているうちに、こうしたらもっと使いやすくなるかもしれないという発見が、きっとあると思います。用

途や作業方法に合わせて加工をしやすいというのは、銀ペンホルダーの利点の一つです。

標準的な足でほとんどの作業を行うことができますが、より専門的な道具に仕立てるために、いくつかの足を自分の作業用に選びました。私が仕事用として選択したのは、以下の5種類です。用途と合わせて、使い方のページであらためて紹介いたします。

|

|