���@���@�b�@���@���@��

���v�ېԐ��̓V���w

�Q�O�O�X�N�S���Q�U���@�@�@���v�ېԐ�������N������

- �V���w�Ƃ͉���

�@�@�@�@�@�@�@�@�V���w�̒a���E�E�E�E��Ƃ̊W

- ���v�ېԐ��̎���̓V���w

- ���v�ېԐ��̓V���w

�@�@�@�@�@�@�@�@�Ԑ��V�̐}�̈ʒu�Â�

- ���v�ېԐ��̓V���V�탁��

�@�@�@�@�V���V��̏������݂ɂ���

�@�@�@�@�Ԑ������̓V���V�핡��

�@�@�@�@�����̏Љ�

�@�@�@�܂Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�u��

�@�{���́A���v�ېԐ�������̔N������Ƃ������ƂŁA��ς��߂łƂ��������܂��B

�@���́A���悻�Q�O�N�قǑO����A���̍����𒆐S�Ɂu����V�����D��v�Ƃ����A�����Ԃ̏W�܂�����Ă��܂��B

�@�{���̉���������ɂȂ��āA���v�ېԐ��Ƃ����l�ɂǂ̂悤�ȊW������̂��ƁA�^��Ɏv��ꂽ�������낤���Ǝv���܂��B�����Ƃ��A�F����̂悤�ɔM�S�ɐԐ��𗝉����A�������悤�ƂȂ����Ă�����X�ɂ́A�Ԑ����}���`�^�C�v�Ȃ�����S�ȑS���h�I�Ȋw�҂��������Ƃ͎��m�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B

�@�����āA�Ԑ����n�}�̍쐬�����łȂ��A�V�ۊ�?��i�Ă傤�����傤�j�Ƃ����A�V�����发���Ă��邱�Ƃ������m�ł��傤�B�n�}�쐬�ɓ������āA�V���w�͋ɂ߂Ė��ڂȊW�̂���w��ł��B�@�@

�@�{���͙G�z�ł������܂����A�A�}�`���A�V���Ƃ��猩�����v�ېԐ��̓V���w���͂��A��͂Ȃ��玎�݂����Ǝv���܂��B���Ƃł͂Ȃ��̂ŁA��������������������܂��A���̓_�͂��������������B

- �@�V���w�Ƃ͉���

�V���w�̒a���E�E�E�E��Ƃ̊W

�@�V���w���ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂�Ă����̂����A���b�������Ǝv���܂��B�܂��́A�V���w�̒a���ɐ[��������������̂��Ƃ���b���������Ǝv���܂��B

�悭�A��͌Ñ�̃G�W�v�g�Ő��܂ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B�i�C���삪�×����鎞���ɁA�]�e�B�X�i���������������Ƃ���̃V���E�X�j�����̏o���O�ɏ����Ă���Ƃ����b���悭�����܂��B

�i�C����㗬�ł́A�J�G�Ɗ��G�����݂ɂ���Ă��܂��B�J�G�̑�ʂ̉J���i�C����������Ă��č��፷�̏��Ȃ��G�W�v�g�ő�×����J��Ԃ��܂����B����́A�G�W�v�g�̐l�X�ɂƂ��Đ����Ɋւ�����ł����B�i�C����̑����͒����Ԃ̊ϑ�����A���̍ŏ��̓����痂�N�̊J�n���܂ŁA���R�ɂ��قڂR�U�T�������ŁA���̊J�n�̎����Ɍ��܂��ē��̏o���O�ɑ��z�̐�G��Ƃ��ăV���E�X�������Ă����̂ł��B

�V���E�X�͑S�V�ꖾ�邢�P���ł�����A���̐����R����悤�Ȏp�����̏o���O�ł��l�X�ɋ���Ȉ�ۂ�^�����̂ł��傤�B

�܂��A���̑�ʂ̉J�ɂ���āA�㗬���炽������̔엀�ȓy�����^��Ă��܂��B�×��̌�͍앨�̎�������̂ɍœK�Ȏ����ɂ�����܂��B�ł�����A�Ñ�G�W�v�g�ł͕�Ȃ�i�C���̔×��̎������ł��邾�����m�ɗ\�����邱�Ƃ��K�v�ŁA���̂��߂ɑ��z�̓�������ώ@��������܂����B

�����ׂ����ƂɁA���̗�͋I���O�S�Q�S�P�N�Ɏn�߂�ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B�i���P�|1�j

���̂悤�ɌÑ�̐l�X�͂ǂ��̕����ł��A����̌J��Ԃ���G�߂̈ڂ�ς�肪�A���z�⌎�A���ꂩ��V��̐��̓����Ɗ֘A�����邱�Ƃ��A�o���I�ɔF�����Ă����̂ł��B���̊W���������Əڍׂɒm�낤�ƁA�V�̂̉^�s�����ɐh�������A�C�̉����Ȃ�قǒ����N���ɂ킽���Ċϑ��𑱂����̂ł��B

���������n���Ȋϑ��̌��ʁA����ݏo����Ă��܂����B

��̘b�ɂȂ�܂��ƁA���ꂾ���ő�ϒ����b�ɂȂ�悤�ł��B�ł��A���G�ꂽ�G�W�v�g��Ŗʔ������Ƃ�����Љ�܂��B

�G�W�v�g��́A��N���R�U�T���ł��B����́A��ŐԐ��̂��b�̂Ƃ���ł��o�Ă��܂����A����1�N�̒����i�n�������z�̎�������]��������j�͂R�U�T.�Q�S�Q�Q���ƌ����Ă��܂��B�܂�A��N���R�U�T�����Ɩ��N��P�^�S������Ȃ��̂ł��B�Ƃ������Ƃ͂S�N���ƂɂP��������Ă����āA�����Ԃɂ͗�̏�ł͉Ă̂͂��Ȃ̂ɓ~�ɂȂ��Ă���ȂǂƂ������Ƃ������Ă��܂��܂��B�P�S�U�O�N�o���Ȃ��ƌ��̓��t�ɂ͖߂�Ȃ��̂ł��B

�Ñ�̃M���V������[�}���E�ł�����͎����悤�Ȃ��̂ł����B���̂悤�ȕs����C�����邽�߂ɁA���̗L���ȃW�����A�X��V�[�U�[�̎���ɂȂ��Ă���A���邤�N�����邱�Ƃɂ����̂ł��B���ꂪ�����E�X��Ƃ�������̂ŁA�I���O�S�T�N�ɐ��肳��܂����B(���P�|�Q)�ŏ��̂���i�I���O�S�S�N����I���O�W�N�܂Łj�͂R�N���Ƃɂ��邤�N��݂��Ă����悤�ł��B���݁A���������g���Ă����́A���̃����E�X������ǂ����O���S���I��ƌĂ����̂ł��B

���m�ȗ����邽�߂ɒ��������N���ɂ킽�萯�⑾�z�A���̊ϑ����d�˂邱�Ƃɂ���āA�V���w�͐��܂�Ă��܂����B����̓G�W�v�g�Ɍ��炸�A�����ł�����͓����ł����B�V���w�́A�����邽�߂̊�b�Ȋw�Ƃ��ĎY�����グ���̂ł��B

���{�ōŏ��ɗ�̂��Ƃ����y����Ă���̂́A�w���{���I�x�̋Ԗ��V�c�̂Ƃ��ł��B�����̑�a����́A�����𒆐S�Ƃ��鍂�x�ȑ嗤������g�D�I�ɈڐA���悤�Ƃ��܂����B����T�T�R�N�ɕS�ςɑ��āA��A��A�Ք��m�̗����ƁA�m���A��A�𑗂�Ƌ��߂Ă��܂��B���̋��߂ɉ����āA�S�ς͗��N�܌o���m�A�m���𑗂荞��ł��Ă��܂��B�����ɁA�Ք��m�A��m�B�㔎�m�A�̖�t�����Ă���悤�ł��B�i���P�|�R�j

�������A���{�������̊w�����̓I�Ɏ�荞��ł����̂͂����ƌ�ɂȂ�܂��B

���Ò��̂U�O�Q�N�̋L���ɁA�u�~�\���ɁA�S�ς̑m���ӂ��������A��̖{�A�V���n���̏��A����ɓٍb�A���p�̏����v���Ƃ����B�����ŏ����O�A�l�l��I�сA���ӂɂ��Ċw�K�������B�v�i���P�|�S�j�Ƃ���܂��B���̌ケ�̏��������͂����̊w��ƂƂ����Ƃ���Ă��܂��B

���̂悤�ɓ����́A��w�A�V���w�A�n���w�A�ٍb�p�A���p�͌Ñ�Ȋw�̍Ő�[�̊w�₾�����̂ł��B

���̂��Ƃ���킩��悤�ɌÑ�ɂ����Ă͂�����̕����ł��A�萯�p���d�v�Ȋw��̂ЂƂł����B�V�E�łٕ̈ς��A�l�E�ɉe�����y�ڂ����̂ƍl�����Ă��܂����B���I�⌎�I�A�ق������i�a���j�Ȃǂ́A���ƁA�����ɂ悩��ʂ��Ƃ��N����\���ł���Ƃ��A���Ƃ���J�������m�点���Ƃ��āA���̗\����ǂݎ�邽�߂ɐ��̉^�s��A�V�����ۂ��ϑ����āA�����o���������������J���s�����肵�܂����B

���̂��߂ɁA��|����ȓV���{�݂����A���̊ϑ��ɑ����̐l���点�āA�V���w�̈琬��}���Ă��܂����B�i���P�|�T�j

���{�ł́A�U�V�S�N�ɓV����ł���Ƃ���̐萯���z���āA���̊ϑ��ɓ����点�Ă��܂��B�؍��̐萯��͂��Ȃ��K�͂Ȃ��̂ŁA���݂͕�������ėL���Ȋό��X�|�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B���{�̂��̂����l�Ȃ��̂������Ɛ�������܂��B

�w�Ȃ�Ƃ��Ւf�x�Ƃ����悤�ȗ�A���{�Ō��݂ł����z���Ă��܂����A�����̗�́A�Ñォ��肢�ƈ�̂̂��̂ł����B�ߐ��ɂ�����܂ŁA�����A���N�ł��A�܂����{�ł���̔Еz�͍��Ƃ̎��Ƃł����B���̗�́A���́w�Ȃ�Ƃ��Ւf�x�Ɠ����悤�Ȃ��̂������̂ł��B

���Ƃ����܂�A�Ñ�̒����W���I�Ȏd�g�݂��ł��Ă���ɔ����āA��Ɠ����Ɏ����𑪂�Ƃ������Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă��܂����B��������ɂ��Ă��A������̂��A���܂łɂ���̂��Ƃ������悤�ɁA���ʂ̎��Ԃ̑�������K�v�ł��B�x�z���鑤�A����鑤���ł��āA�d������ɂ͂��܂łɂƂ��A�R�����d���ĂĒ��N�ɏo������ɂ͂��܂łɂǂ��ɕ����W�߂�ȂǂƁA�x�z����(����)�ɂ͎��͏d�v�Ȋ�ՂȂ̂ł��B

��قǁA�G�W�v�g�œV���w�����܂�A��҂ݏo���ꂽ�b�����܂������A�Ñ㒆���W�����Ƃ̒a������x�z�̐��̉^�c�ɂ́A��Ǝ��v�͌������Ȃ����̂������̂ł��B�w������L�x�ɂ́A�Ϗێ����̎v�z���\������Ă��܂��B�u�V����p�͐l���Ɏ���������p���ł���

���{�ōŏ��Ɏ��v�����ꂽ�̂́A����U�U�O�N�Ė��V�c�̂Ƃ��ł��B�c���q�i��̓V�q�V�c�A���Ȃ킿����Z�c�q�ł��j�����߂ĘR�������B������g���Ė��Ɏ���m�点���A�Ƃ���܂��B��̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ɂ��Ď����̂��͏�����Ă��܂���B�{�i�I�ɂ́A�V�c�ɑ��ʂ����V�q�V�c���U�V�P�N�ɑ�|����Ȑ����v�̑��u�u�R���v��݂��āA���ۂ�炵�Ď�����m�点������Ă��܂��B�i���P�|�U�j���̂Ƃ����L�O���āA�U���P�O�����u���̋L�O���v�Ƃ��Ă��܂��B

����قǂɎ��ԂƂ������̂́A���ƂɂƂ��Ă͏d�v�Ȃ��̂������̂ł��B���̎x�z�Ƃ������Ƃ́A�����̏d��ȗv�f�Ȃ̂ł��B

�����āA���̘R���̐��m����ۏ�����̂Ƃ��āA���Ԃ͓����v���ϑ����A��ɂ͐��̉^�s������葱���Ȃ���Ȃ�܂���ł����B

���̂悤�ɓV���w���A��w��肢�ƂƂ��ɌÑ㍑�Ƃ���̗v���Ŕ��W�����w��̂ЂƂȂ̂��Ƃ������Ƃ��A���������������邩�Ǝv���܂��B

�Q�D�@���v�ېԐ��̎���̓V���w

�@

�@���v�ېԐ�����������́A���傤�Ǐ��R����g�@���S���Ȃ�������ɂ�����܂��B�g�@�́A�w�\���V���R�x�Ƃ��āA�F������悭�����m�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B�}�c�P���T���o�ł�����݂̏��������g�@���������������㌀�ł��B

�@�g�@�́A�Ԑ������܂��O�N�ɏ��R�E�ɏA���ƁA�����������ۂ̉��v�ɂ̂肾���Ă��܂��B����g�@�ɂ��ẮA�����F����̂ق����ڂ������ƂƎv���܂��B���́w�\���V���R�x�����Ă��܂���ł����̂ŁB

�@���������́A���̋g�@���]�ˎ���̓V���w�ɑ傫�ȑ��Ղ��c���Ă���̂ł��B

�@�g�@�́A���Ƃ̎d���Ƃ��ēV�ۂ��ώ@���āA���m�ȗ�𐧒肷�邱�Ƃ����{�̏d�v�Ȏg���̈���Ǝv���Ă����悤�ł��B��قǂ��Љ���w������L�x�́u�V����p�͐l���Ɏ���������p���ł��飂Ƃ��������́A���͋g�@�̍l���������̂ł��B(���Q�|�P)

�@�ł�����A�ǂ����̂͐��m�̊w��ł����Ă��z�����ׂ����ƍl���܂����B�L���X�g�����Ȃ��ꍞ��ł���͔̂����˂Ȃ�܂��A�\���Ȗh�g���Ȃ��琼�m�Ȋw��������邱�ƂɎ��g�݂܂����B

�@�����ĂȂɂ����A���R�g�@�͗D�ꂽ�V���w�҂ł����B����V�̊ϑ���������A�܂��A���̂��߂̑��ʋ@��������ōl�āE�H�v���Đ��삳�����肵�Ă��܂��B

�@�܂��A�ނ͌������O���d�p���܂����B�����A������̊F����Ȃ炱�̐l���̖��O�͂��łɂ����m�̂��Ƃ��낤�Ǝv���܂��B�Ԑ��̢�������{�o�n�H���S�}��̌��ƂȂ����A�u����{�o�n�}������颋��ۓ��{�}����P�V�Q�R�N�ɍ쐬�����l�ł��B

�@���O�́A�����Șa�Z�Ɓ@�֍F�a(���Q�|�Q)�̍���ŁA�V���w�A��w�ɂ����Ă��܂����B

�@�g�@�����O�ɉ���̈ӎv��`�����Ƃ���A���O�͎��������K�C�҂�����Ƃ��āA�������\�𗧂Ă܂����B�g�@���֏������߂��̂́A���m�̒m�����s���Ƃ̒������\�̐i���������炾�Ƃ����Ă��܂��B

�@�ȏ�̂��Ƃ���A�Ԑ��̎���͂��傤�ǐ��m�Ȋw���z���̂悤�ɂȂ��ꍞ��ł�������ɓ�����܂��B�n���Ƃ������t���P�U�O�Q�N�ɁA�F���Ȃ��݂̃}�e�I����b�`���A�u���o�����S�}�v��������Ƃ��ɏ��߂ėp�������t�ł����A�����w�V�o����x�i�P�V�R�O�N�ɐ���@���̑��q���P�_���������̂��o�ł��Ă���)�ɂ���čŏ��ɓ��{�ŏЉ�ꂽ���̂Ǝv���܂��B

�@�ł�����A�Ԑ��͂ƂĂ��K�^�������̂��Ǝv���܂��B�V�����i�m���ɗ�����@��Ɍb�܂ꂽ�̂ł�����B

�@�݂Ȃ���́A��Ǝi�n�ɑ��Y���u���{�����E�Ɍւ肤��B��̎Љ�v�z�Ɓv�ƕ]�����A�������v�Ƃ����]�ˎ���̐l���������m�ł��傤���B�����ԗ��j�̈łɖ�����Ă��āA�Q�O�O�N�̂Ƃ����o���S�����v�z�Ƃł��B

�@�N�����\�͂ɉ����ĘJ������A�����ō��̂Ȃ����E���\�z���悤�Ƃ����A���{�ōł��D�ꂽ�v�z�Ƃ̈�l�ł��B�P�V�Q�S�N�ɐ��܂�āA�P�V�U�Q�N�ɖv���Ă��܂��B���Ԃ�����A���̈������v���ڂ������Љ�����̂ł����A�{���͎c�O�ł����ł��܂���B

�@�@������G��Ă��������̂́A���v���Ⴂ����ɗ�w������Ă��āA�Ǐ��m�[�g�݂����Ȃ��̂�����Ă��܂����B�w��m��Ӂx�Ƃ������̂ł����A���̒��ɂ͈����͂́w�V���}���x����̔��������ӏ�������܂��B�w�V���}���x�́A����قǂɍL�����z���Ă����A����x�X�g�Z���[�I�ȓV�����发�̌ÓT�������̂ł��ˁB

�@�������A���k�̕Гc�ɂł͐Ԑ��̂悤�ɐV�������m�Ȋw�ɐG���@��́A����ȏ�ɂ́A�c�O�Ȃ���]�ނׂ����Ȃ������悤�ł��B�n���̉���A���ɂւ����҂ȁA����̊��o�ł͏��Ă��܂��悤�ȑ㕨�ł��B�N����ɗ�̕������Ă����Ƃ͂����A��̓V�����̐l�X�ł����A���w�I�f�{������ɋ��߂��邱�̕���ł́A�\���Ȋ��ł��Ȃ��������Ƃ�����A������x��ނ����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�ނ́A����@���̈ꕔ�̒���͓ǂ�ł����悤�ł����A���Ɏc�O�Ȃ��ƂɁA����@���̂ق��̒�����͂��߂Ƃ����A���̓V���␢�E����Ɋւ��鐼�m�̊w��ɂ́A�\���ɂ͐ڂ��邱�Ƃ��Ȃ������̂ł��B(���Q�|�R�j

�@������Ƃ����āA����ꂽ��������Ȃ��������ƂŁA�������v�����m�Ȑ�i�I�m���̉ʎ�������ł��Ȃ���������Ƃ����āA�ނ̎v�z�̐�i���A�D�ꂽ�Ƒn�������������Ȃ����̂ł͂���܂���B

�@����ɔ�ׂ܂��ƁA��͂蒆�����痣�ꂽ��B�ɏZ��ł����O�Y�~���́A�×~�ɐV�����m�����z�����Ă��܂����B�P�V�Q�S�N�ɐ��܂�A�P�V�W�X�N�ɖv���Ă��܂�����A�Ԑ��Ƃ͂قړ������̐l�ł��B(���Q�|�S)

�@�@���Ɉ������v�ɂ��ẮA�����ł��b�������Ƃ́A�قƂ�Ǔ����h�삳��Ƃ����������v�����Ƃ̂����̎���ł��B�������A���m�ł͂Ȃ��̂ŁA��œ�������ɂ�������邩������܂���B�������v�̗�w�����̓��e��������Ɠǂݍ���ŁA�������v���A�܂��O�Y�~���ɂ��Ă��A�����܂��A���߂Ă��Љ�ł���ׂ̋@�����Ǝv���܂��B�{���͂��́A��l�̈̑�ȓ��{�̎v�z�Ƃ̖��O�����L������������A�K���ł��B

�@��قǁA�����Ñ�Ȋw�̍Ő�[�ɂ�����̂Ƃ��āA��w�A�V���w�A�n���w�A�ٍb�̏p�A���p�Ȃǂ������܂����B���̏���ȉ��߂ł́A������Ƃ��ǂ��������ɂȂ�܂����A���ׂĂ̏��w��̒ꗬ�ɂ�����̂Ƃ��āA���E�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�ǂ̂悤�Ȑ��藧���ŁA�ǂ̂悤�ȗ͂̓��������̂悤�ɓ������Ă���̂��A����ɑ��Đl�Ԃ͂ǂ̂悤�ɍs�����A�����Ă����ׂ��Ȃ̂��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��I�ɍl������w�₪�A�����͎�w�������̂��Ǝv���܂��B���v�ېԐ��̊�������́A��q�w�Ƃ����V�����̌n�I�ȗ��_�����S�I�w��ł����B

���������āA���{�ɂ����Ă͐��m�Ȋw���{�i�I�ɗ������Ă���܂ł́A���ׂĂ̕���̊w�₪��w�̉e�����Ă��܂��B

���̎�w���͂��߂Ƃ�����{�̏��w��́A��������j�̎��Ԃ̂�ǂ݂̒��ŁA�Â��A�Œ�I�Ȃ��̂Ƃ����]���������ł��B�������A���m�Ȋw����������̂ɂ́A���R���ꂪ���t���y�낪�K�v�ł����B���̏����������̂��A����Ӗ��ł͂���܂Ŕ����I�Ɍ����Ă�����w�ł͂Ȃ��̂��Ǝv���܂��B(���Q�|�T)

�ł�����A�]�ˎ���Ƃ����������Ԃ�ʂ��āA���{�̎�w�͌����Ē���Ă����̂ł͂Ȃ��A���m�̐V�m�����z�����邽�߂̓y��𒅁X�ƍ���Ă������̂ƁA�]�����Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ԑ������̂悤�Ȑi���I�Ȋw�҂̈�l�������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

���̕ӂ̂��Ƃ́A���v�ېԐ���n���w�҂Ƃ��Ă̂���̂łȂ��A�S�ȑS���I�Ȋw�҂Ƃ��ė��j�̒��łǂ��]���ł���̂��A�����������̐l�����̎�ŒT���Ă�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�D�@���v�ېԐ��̓V���w

�@�Ԑ��V�̐}�̈ʒu�Â�

�@���v�ېԐ��ɂ́w�V�����ہx�Ƃ����A���}������܂��B����́A�悭����Ɖ��t���u��z���{�@���v�ېԐ��{�v�Ƃ���Ă��܂��B���Ƃ��Ɓw�V�����ہx�Ƃ�������́A�a��t�C�̍쐬�������}���A�t�C�����q�̖��O�Ŋ��s�������̂ł��B�����Ԑ��́A���͂̕������Ȃ��āA�������p�����ɍi��ړI�Ȃ̂ł��傤���A���}�̕����������Z�{���ďo�ł������̂Ȃ̂ł��B�t�C�̐��}��~�����ĐV���Ȑ��}���l�Ă����̂��Ƃ����ƁA���炩�ɂ����ł͂Ȃ��悤�ł��B

�@�ł����珑�������̂܂܁w�V�����ہx�Ƃ��A�u��z���{�@���v�ېԐ��{�v�Ƃ����̂ł��傤�B

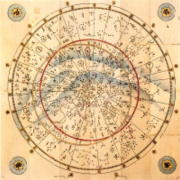

�@�ǂ����ĐԐ��̐��}���A�a��t�C�̐��}�̈����ʂ��Ɣ��f����̂��Ƃ����܂��ƁA�ۂ����}�̖k�ɂ̂ق����������������B����́A�����_�ƌĂ��k�ɐ��𒆐S�Ƃ����t�߂̐��}�ł��B�w�V�ۊ�?��x�̐��������łŁA��ԓ����ׂ̍����ł������Ă�������ɓ�����܂��B

�@���������ɓV��i�k�ɐ��j�������܂��B����ɂ��̂��������Ɍ䑧���Ƃ����̂�����܂��B����́u�݂₷��ǂ���v�Ɠǂ݂܂��B���́A�t�C�͂��̂�����ɖ]�������g���Ă��āA�V��t�߂�`�������ɁA����܂ł̒����̐��}�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ������Ȑ����������̂ł��B�����܍��̃K���}���Ɉ����t���悤�Ɋ��Y���Ă��鐯�ł��B�w�S�V�P���}�x(�������V���Њ��j�Ƃ����A���ݏo�ł���Ă���ڍׂȐ��}�ł��A���̐��͓�������Ĉ������Ă��܂��B����قǂɗ���Ă���p�x���������̂ł��B����ł́A�ƂĂ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ł��B

�@�����̐��}�ɂ́A��R�O�O�قǂ̐���������܂����B�t�C�͂���ɁA�U�P������t�����ĂR�O�T�����Ƃ��܂����B�Ԑ��̎����Ă������}�́A�܂��ɏa��t�C�̐��}�������̂ł��B�Ԑ����傫�ȉe�������ƍl������A�n���͂́w�V���}���x�̂Ȃ��ɂ���O���}���A�t�C�̐��}�̗�������ނ��̂ł��B(���R�|1)

�@�����m�i�Ȃ��ނ�@�����j���́A���{�ŗ��z�������}�̌n���͓����B��́A�Ñ�ɂ����Ē����̂��̂��؍����o�ē`�����Ă������̂ŁA�܂��ɏa��t�C�̐��}�����̑�\�ł���A�Ԑ��̓V���}�����́u�؍��n���}�v�̌n���ɑ�������̂��Ƃ����Ă��܂��B(���R�|�Q�j

�@������̗���Ƃ����̂́A�C�G�Y�X��̐鋳�t�����ɂ���Ă����炳�ꂽ�A���m�V���w�������ꂽ���}���A�������o�ċ֏��̖Ԃ̖ڂ���蔲���ē��{�ɓ����Ă����u�����n���}�v�ł��B

�@�@�܂��A��������̗B��̑�������������Œʎ������Ă����l�����́A���������������ڂɂ��邱�Ƃ��ł������m�̐i�Ȋw�m�����A�����̐l�X�ɏЉ�����ƍl���܂����B

�@�{�ؗlji��A�ȑO�w�䂸��́x�̒��ł��Љ�����Ƃ̂���A�w��ېV���x�����u�}���Y�i���Â��@�������j�͂�����̗���ɑ����܂��B

�@�{���́A���Ԃ̐���Ԑ��̓V���w�ɂ��ẮA�w�V�����ہx�Ɍ��肵�āA�w�V�ۊ�?��x�܂Ō������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�͕s�������l�ѐ\���グ�܂��B

�@�ȑO�Ɂw�䂸��́x��V���łɊ��u����ē��i��j�v�̂Ȃ��ŁA�����q�ׂ����Ƃ�����܂��B�u���ۂɉʂ������������炢���āA�Ԑ��̒n�}�͂���Ȃ�ɕ]���ł�����̂ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�V�̐}�Ɋւ��Ă͂ǂ�قǂ̕��y���������̂��킩��Ȃ��̂ł����A�Ԑ��̊w��̎p���Ə�M��m��ŗǂ̎����ł��B����܂ŁA�א��҂̐�L���������V���w��n���w���A���O�̑��Ɉ��������Ƃ͍����]�������ׂ����Ǝv���܂��B�v

�@�Ԑ��̐��}���A���܂萢�Ԃɕ��y���Ȃ������̂��Ƃ����ƁA�ĊO�����ł͂Ȃ��̂�������܂���B���́A�Ԑ��̐��}�����n�̂ق��܂ł����킽���Ă���̂ł��B

�@�S�[���f�����n�����́u�Έ�ĊC�i�Ȃ݁j�E���C�i�Ԃ��j�����v�̈�Ƃ��āA�Ԑ��́u�V�ۊ�?��v���܂܂�Ă��邱�Ƃ��A����Ă��܂��B����́A���n�s�̕������������|�[�g�ƂƂ��āA���N�ɂȂ��Ĕ��\���ꂽ���̂̂悤�ł��B(���R�|�R�j

�@�������e�����Љ�܂��傤�B�Ԑ��̐��}�̓������ȒP�ɐ������Ă��܂��B

�@�u�@�@�{�����ɂ���~�`�̐����}�́A�����ɖk�C(�k�ɐ�)������A�s���ŗ��߂���]�ł���悤�ɂȂ��Ă���B

�@�@�A�@�~�Ղ̒��a�́A�P�O�W�����Ə��������A����k���ɕ`����Ă���B

�@�@�@����

�@�@�C�@�������́A���������ŁA�]�ˎ���̓V���w�ҕۈ�(�a��)�t�C���lj����������͕`����Ă��Ȃ��B

�@�@�@�ȉ����@�v

�@�����̎����قɂ�����̂Ɣ�ׂ�ƁA�����_�E�ƌ��o���̕t���Ă���\�g�݂ɂȂ��Ă���y�[�W�́A��\���h��\�L���Ă��镶���ɈႢ�������܂��B(���R�|�S�j

�@�u�p�i�����j�v�̂͂˕����Ⴂ�܂����A�u�S�i����j�v�̎����c�ɂԂ�Ă��܂��B����́A���炩�ɔł��Ⴄ���Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�Ƃ������Ƃ́A���̋^��ɔ����āA�Ԑ��̂��̖{�͔ł��d�˂āA���\�o��������̂ƍl���Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�ŋ߂ł��A�Ԑ��̐��}�������łɂ��āA���ނɗ��p�������玖��Ȃǂ�����܂��B

�@���ꂩ��A�������Ԑ��̓V���W�̒��������Љ�������܂������A���̒��Ɂw�V�����ې}���x���܂܂�Ă��܂���ł����B����́A�F����ɂ͐Ԑ��̒���Ƃ��ĔF�m����Ă��Ȃ����̂��Ǝv���܂��B���̎莝���̎����́A�����V�N�ɏo���ꂽ���̂ł��B�Ԑ��́A����ꂪ�F�����Ă���ȏ�ɓV���w�ɊS������A���̒m���̕��y�ɏ�M�𒍂��ł����̂�������܂���B���邢�͂܂��A�n�}�Ɠ��l�ɐԐ��̖��O�������āA���̓��̐l���V���m���̕��y����}�����\��������܂��B

�@���̐}���͑����A�w�V�����ہx�ɍڂ��Ă����\���h�̕\�ɁA�����̐}�������Ď��o�I�ɂ킩��₷���������̂��Ǝv���܂��B���̂悤�Ȏ�@�́A��قǂ��Љ���������v���w��̑�Ӂx�̒��Ŏg���Ă��܂��̂ŁA�ȑO���炠�����̂�������܂���B

�@�@�S�D���v�ېԐ��̓V���V�탁��

�V���V��̏������݂ɂ���

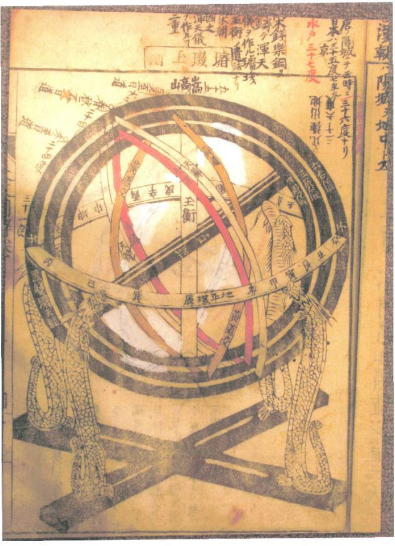

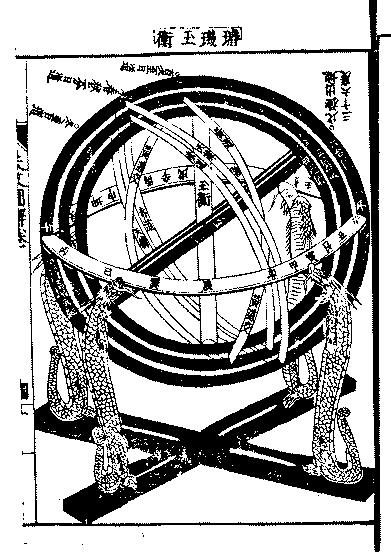

�@�����ɂ�����F����ł����炫���Ɩڂɂ��ꂽ���Ƃ�����Ƃ����܂����A���v�ېԐ��͑����̒��ɓV���ϑ��p���̃������c���Ă��܂��B

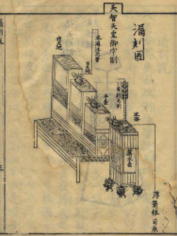

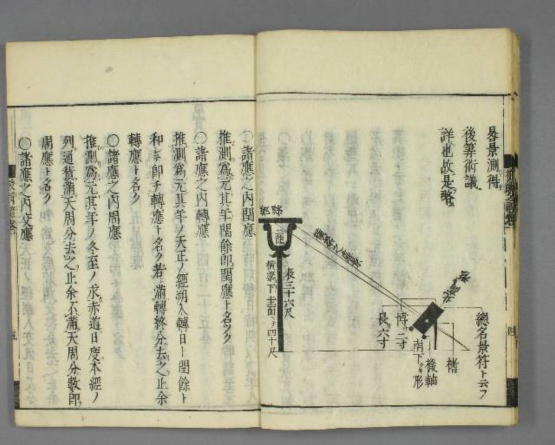

�@�V���ϑ��p�̊��̂��Ƃ�V���V��Ƃ��V������ȂǂƌĂ�ł��܂����A�Ԑ��͎O��ނ̂��̂������c���Ă��܂��B���\���N(�P�U�W�X�N)�Ɉ����͂Ƃ����l���������w�V���}���x�Ƃ����{�̒��ɁA�}����ŏ�������ł���̂ł��B

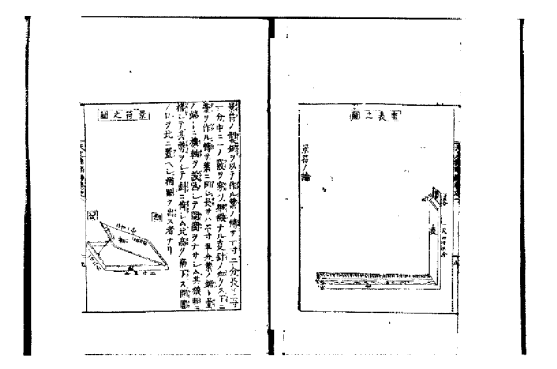

�@��͌\�\�̐}�ŁA����͓����v�̈��ł��B�\�ƌĂ�钌�̉e�̒����𑪂�܂��B���ۂɏ������݂̒��ɂ́A�����̂Q�ӏ��Ōv�������~���ƉĎ��̂Ƃ��̉e�̒����ƁA���{�̋��s�Ōv�������l�Ƃ��L����Ă��܂��B

�@�����A�����̃f�[�^�Łu�������t�v�Ōv���������̂Ƃ���Ă���̂́A�s��h�������P�Q�V�U�N�܂łT�N�̍Ό��������Ċϑ��𑱂����Ƃ��̂��̂��Ǝv���܂��B(���S�|�P�j���̊ϑ��f�[�^�͔��ɗD�ꂽ���̂ŁA�����̂���ꂪ���i�g���Ă�����̂ƂقƂ�LjႢ������܂���B���ꂪ������̐����ɂȂ������̂ł��B

�@�����āA���s�ł̌v���f�[�^�͂P�U�W�R�N�ɏa��t�C���勝��쐬�̂��߂Ɋϑ��������ʂ̂��̂ł��B

�@�Ԑ�����������ł��邱���̃f�[�^�́A���ׂĔn��M�����P�V�O�U�N�ɏo�ł����w���w�V���w��x�Ƃ����{�ɏ�����Ă�����̂̔����ł��B

�@����͐����ł����A�Ԑ��́w�V���}���x�͈ȑO���瑠���Ƃ��Ď����Ă����̂ł����A�w���w�V���w��x�͏������Ă��Ȃ������̂��Ǝv���܂��B���̌�N���Ɏ肽�̂ł��傤�B

�@���̒N���́A���������F�̒��̒N���ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�ēc������������܂���B�ł�����A���҂�ǂݔ�ׂȂ���A���̈ꕔ�������̑����̂ق��ɏ����Ƃ߂����̂Ǝv���܂��B

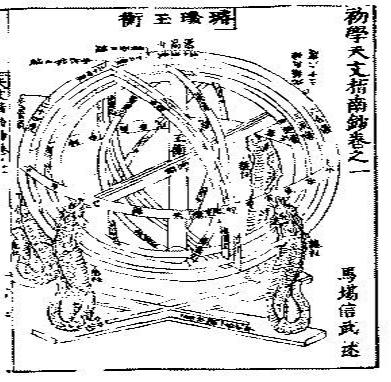

�@�ʔ����̂́A�ӓV�V�̐}�̂Ƃ���ł��B�����͂��`���Ă���V���ӓV�V�ł����A�n�����Ȃ��Ă��܂��B

�w���w�V���w��x�̐}�ł͒��S�ɒn���̎p���`����Ă��܂��B�Â��^�C�v�̟ӓV�V�ł́A����`�����߂̋ʍt�i���傭�����j�Ƃ��������t���Ă���̂ł����A���̎���̂��͎̂��ۂɊϑ��ɂ͎g��ꂸ�A�F���̍\�����������̂��ړI�ɂȂ��Ă����̂ł��傤�B���̂��߂ɂ��̋ʍt����菜���āA���S�ɒn����z�u����ӓV�V������Ă��܂��B

�⒍�F�{�e�̒��i�����͒��w�V���}���x�̟ӓV�V�}�j�̍��ڂɁu�n��̂��̂ƌ���ׂ�Ƃ킩��Ƃ���A��1�{����܂���B���̐Ԑ��̐}�ł́A���Ԃ��x���̊�`�����̂ł����A���������Ղ�����܂��B���̏����ꂽ�́A���̒ʂ蓹�����������ł��B�v�Ƃ���悤�ɁA�Ԑ��͒n����`�����̂ł͂Ȃ��A������`������ŁA����ɂ������������ł��܂����B

�@

�@�n��M���́A�w�V���}���x�ɂ͒n���̐}��������Ă��Ȃ�����ǂ��A�����̐I������̂ɐV���ɐ}��`���܂���A�Ƃ����Ă��܂��B(���S�|�Q�j�ł�����A�Ԑ����n��M���ɂȂ���Ēn���Ȃǂ������������̂ł����A�������������̂���ŏ�������ł��܂��B�������A�u�n���͐I������Ȃ裂Ə������݂����Ă��܂��B

�Ԑ������̓V���V�핡��

�@

�@�����ŁA���v�ېԐ��̃����ɂ���V���V��̕��������Љ�����܂��B����́A���̏�������u����V�����D��v�ƌZ��̂悤�ȁA�u�k��鐯�̉�v�̕��R����Ƃ������ɐ��삵�Ă��������܂����B�܂��A����̉�����R����A����ɓV���E�ł͗L���ȓ����̕x���[�s����ɂ������͂��������āA�o���オ�������̂ł��B�ו��ɂ킽���Ă͕s���ȓ_�������A���Ȃ萄���ŏ���ɉ��߂������̂ł��邱�Ƃ����f�肵�Ă����܂��B

�����̏Љ�

�\�\�i�����Ђ傤�j

�@�悩��z��������A���\�傫�߂ł��B

�@���̓����v�ŁA���v�̌ꌹ�ɂȂ��Ă�����́B���Ƃ��Ƃ͕\�Ƃ�����_�𗧂āA�n�ʂɗ������e�̒����𑪂�܂����B���߂̉e�̒����𑪂��āA�~���̓���������o�����߂̑��u�ł��B�c�̒����\�ŁA���̉��ɂȂ��Ă��镨�������\�ł��B

�@���ۂ̊ϑ��ɂ́A���ځi�Q�D�S���[�g��)�̕\�ƁA���\�ƌĂ����́A���ꂩ�珬�\�Ƃ��Ă��̈�ژZ���̕\�����킹�Ďg���܂����B�i���̎���̂P�ڂ͂R�P�D�P�Z���`���[�g���Ƃ����Ă��܂��j

�@�\�̉��i�ɐ��Ă���a�ɂ͐���A�������o���Ă��܂��B

�@���̕����͌^�͉e�̒����𑪂郁�������ԈႦ�č���ł��܂��܂����B�{���́A�\�̊O�����瑪��Ȃ��ƂȂ�Ȃ��̂ł����A�������獏��ł��܂��B

�@�����ЂƂԈႢ������܂��B�\�̈�ԏ�ɉ����ƌĂ�Ă�����̂�����܂��B����̐��@�́u�S�ɂēl���ɍ��v�Ƃ���Ă��܂��̂ŁA�U�����łȂ���Ȃ�܂���B���ǂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@����͊ϑ��n�̈ܓx���o�����̂ł��B�|����ʂ��Ėk�ɐ���`�����Ƃ��ɁA�j���������l�����̒n�̈ܓx�ɓ�����܂��B�������A�F������s�v�c�Ɏv���邩������܂��A�~�̂P�^�S�Ȃ̂ɋ�\��x�O�\�ꕪ�l�\�O�b�ɂȂ��Ă��܂��B�l�{(�l���j���ĎO�S�Z�\�ܓx��\�ܕ����\�ܕb�Ə�����Ă��܂��B

�@�ςł��ˁB�~�͈���R�U�O�x�ł��B�ł��A���̐����Ɋo��������܂��H

���̐����͗�̂Ƃ���ł��Љ���A�a��t�C���o���Ă����N�̓����Ȃ̂ł��B�ʂɂ��̐������Ԉ���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B�~�����R�U�O�x�Ƃ����̂́A�Ñ�̃o�r���j�A�ōH�v���ꂽ���m�̍l���ł����āA�u�����ł͉~�����R�U�T�D�Q�T�������ēx�Ə̂���B�(���S�|�R�j�Ԑ��͈Ⴄ�ړx���g���Ă����Ƃ��������̂��Ƃł��B

�@�Ԑ��̈ܐ��͈�{�����Ƃ����b�������Ƃ�����܂��B���͂��Ă��܂��A�n�����R�U�O�x�ł͂Ȃ��A�R�U�T�D�Q�T�V�T�x�ƌ���A�����Ȃ�̂�������܂���B

�@���ۂɂ���Ő���`���Č��܂������A�����̘b���A���̓����ɂ͂��Ȃ�̎��Ԃ�v���܂����B�������A���i�]�����Ő��̓����ɂ͊���Ă��܂��������A��������R�c�����߂Ί����ȒP�Ɏg�����Ȃ���悤�ɂȂ�܂����B������쐬�����Ƃ��́A�����̐l�Ŏg�p����̂��Ǝv���܂������A�ȕւȈܓx�̊���o���Ɏg�����x�ƍl����̂Ȃ�A��l�Ŏg�p���邱�Ƃ��\���Ǝv���܂��B

�i��

�@��ł��B�������͂�������ہA�}�̌`����u�l�Y�~�߂�v�ƌĂ�ł��܂������A�o���オ���Ă݂�ƁA����Ȃɏ������āA�Ȃ�Ƃ����킢�炵�����̂ł����B�ǂ̂悤�Ɏg�p�������̂��A�F�ڂ킩��܂���B�����A�\�\�ƃZ�b�g�Ŏg�������ƂƎv���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�\�\�́u�����͓S�ɂēl���i��U�~�����[�g��)�ɍ��v�Ə�����Ă��܂����A���z�͓_�����ł͂Ȃ��̂ŁA���e�̕������ł��Ă��܂��Đ��m�ɉe�̒����𑪂邱�Ƃ��ł��܂���B���̐��x�����߂邽�߂ɒ����̊s��h�̓s���z�[���𗘗p���邱�Ƃɂ��܂����B�i���͂��̂��߂̓�������悤�ł��B(���S�|�S�j

�@�P�V�P�P�N�Ɋ��s���ꂽ�A�T�J�a�|�I�Ƃ����w������o�����x�̒��ɂ́A�����ł͂R�U�ڂ̋���ȕ\�ƂƂ��Ƀs���z�[���o���Ɏg�p���Ă���}���`����Ă��܂��B�������A���̐}�����ł͏ڍׂ��킩��܂���B

�@���̏��\�̕����ƕ����Ďg�����Ƃ��邩�疳��������̂�������܂���B������ǂ̂悤�ɕ��p�����̂��A���m�ɂ͌��ł��Ă��܂���B�F����A�������Ă݂Ă悢�A�C�f�B�A���������炲�������������B

�@���v�ېԐ�������̎���ɂȂ�܂����A�ɔ\���h�����{�n�}���쐬���邽�߂Ɋe�n���ϑ����ĉ�����Ƃ��ɁA�������̓V���V����g�p���Ă��܂��B���̈���A�ی��V�Ƃ�������̂ł��B

�@����́A�V��(��)��`���āA���̐��̍��x�𑪂邱�Ƃ��ł���̂ł��B�ł�����A�k�ɐ�������A���̊ϑ��n�̈ܓx�𑪂邱�Ƃ��ł���̂ł��B�܂�A?�ǁi������j�I�ɂ������̂��Ƃ����܂��B����͐�t�������s�́A�ɔ\���h�L�O�قɕ������W�����Ă���̂ł����A���ۂɊԋ߂Ō���ƁA���Ȃ萸�m�Ɉܓx�����o�ł����̂��낤�ȂƋ����܂����B

�܂Ƃ�

�@���v�ېԐ����A�}�`���A�V���Ƃ���]������ƁA�ނ͓����̍ŐV������������������āA�悭���͂��A����������Ȃ�ɋ�S���čč\�����Ă��܂��B�����āA���̉��H��������ނ͌����Ď茳�Ɏ������Ă͂��Ȃ��̂ł��B�����̐l�X�ɍL���Ҍ����Ă���̂ł��B�������A�ϋɓI�Ɏ��p��`�I�ȗ���ő�O�����悤�Ƃ��Ă���悤�Ɏv���܂��B(���T�|�P�j

�@���������Ӗ��ŁA�ނ͈̑�ȕҏW�҂ł���A�[�։Ƃ������̂��Ǝv���܂��B

�@�Ō�Ɏ��̂ق�����A������̊F����ɐ��肢���������Ƃ������܂��B

�@����́A���v�ېԐ��̒�����͂��߂Ƃ������������f�W�^�������Ă������������B������A�����s�̃z�[���y�[�W�Ƀ��C�u���������A�N�ɂł����p�ł���悤�ɂ��Ă�����������Ǝv���܂��B����͒��v�ېԐ��̈�u�ɂ��Ȃ����ƂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�{���́A�܂Ƃ܂�̂Ȃ��A�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ����̘b�ɒ����Ԃ��t���������������āA���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

���v�ېԐ��ƓV���w�@�@����

�i���P�|1�j�V���e�[���q�w���m�Ȋw�j�@��1���x(�Љ�v�z�Т���㋳�{���ɣ�jP.�W�W

�u�]�e�B�X��͉p��ł̓\�e�B�X�A�Ã��e����ŃV���E�X�������uSothis�v�B�V���e�[���q�ȊO�ł͂��ׂāu�\�e�B�X��ƕ\�L����Ă��܂��B�i�h�C�c��ł͌ꓪ�ɂ��邓�͂��Ŕ�������邽��)���Ƃ��Ƃ͌Ñ�G�W�v�g�l�������V���E�X���u�\�v�h�v�ƌĂ�ł��܂������A�u�M���V���l�͂�����Ȃ܂��āA�\�e�B�X�Ƃ����悤�ɂȂ����v�i�_���l�}���w�厩�R�Ȋw�j�x��1��P.75�j�B

(���P�|�Q)�@�����E�X�E�J�G�T���͊��p�I�ȓǂ݁B�����E�X�E�J�G�T�������e����{���̔����B�p��ł́u�W�����A�X�E�V�[�U�[�iJuliusCaesar�j�v�ƂȂ�܂��B�i���P�|�R�j�@�@�@�����V���Ђ̃f�W�^���Łw���{���I�x

�s�Ԗ��V�c�\�l�N�i�܌O�j�Z���t�Z���B�����b�q�@荖��B�@�r�g���S�ρB�����ǔn��D�B���D��ǁB�|�\���B���\��B���]�B�����R�ҁB�������{�B�ʒ��A�㔎�m�B�Ք��m�B��m���B�X�˔ԏ㉺�B���㌏�F�l��������N���B�X�t�Ҏg����B���m���B��{�E���A�t���B

�s�Ԗ��V�c�\�ܔN�i�܌l�j�t�B�S�ό������W�����R�O�M�B�㕔�ޗ������G���A��~���B���v��������q���ÁB��O�ԓޗ�����q���B�܌o���m�����M��œ��n�����B�m�܌b����l��m���[�����l�B�ʕA�v�Ք��m�{�������ǁB��m�œ����ۑ��B�㔎�m�ޗ����L���ɁB�̖�t�{���N�ʖL�B�œ����L�ɁB�y�l�{���O�ҁB�G���Ȗ����B�G���i�z�B�Γ��i�ɁB�F�ː���V�B

�i���P�|�S�j�@�@�@�����V���Ђ̃f�W�^���Łw���{���I�x

�s���ÓV�c�\�N�i�Z�Z��j�\���t�~�\���B�S�ϑm���ӗ��V�B���v��{�y�V���E�n�����B��ٍb�E���p�V����B�����I�����O�l�l�B�Ș�w�K��������B�z�ӎj�c�ʒK��@�B��F���卂���w�V���E�ٍb�B�R�w�b�������w���p�B�F�w�Ȑ��ƁB

�i���P�|�T�j�s�V���V�c�l�N�i�Z���܁j�����M���y�܁z�t���M���B�n���萯��B

�i���P�|�U�j�@�@�@�����V���Ђ̃f�W�^���Łw���{���I�x

�s�V�q�V�c��Z�N�i�Z����j�l���h�K�y��\�܁z�t���Ďl�����K��h�K�B�u�R�����V��B�n�ŌB���ߌہB�n�p�R���B���R���ғV�c�c���q���A�n�e��������B�]�X�B

�s�Ė��V�c�Z�N�i�Z�Z�Z�j�܌������t�������B�L�i�A����S�����B��S�ӌU���B�ݐm���ʎ�V��B�x���c���q�����R���B�g���m���B�x�����{���c�b�B�q荖��B�r���Ό\�]�B�����Ώ�r�Ӎ�{��R�B���@�_���B�ȋ��l�T�O�\���l�B�x�������S�����̎����A���҉����B�q���V���B�S�ύ������V�����B�r

�i���Q�|�P�j�����ł͌Â��A�w�ю��x�A�w�����x�Ȃǂɕ\��Ă���B

(���Q�|�Q)�@�֍F�a���g�D�ꂽ�V���w�҂ł����B���ɂ��̐����w�I��͓͂������̒ǐ��������Ȃ��قǂł��B�ȒP�ȏЉ�ł́A���{�q�v���u�֍F�a�̓V���w������w������͌������l���^�P�T�P�R���x(�Q�O�O�U�N�j

(���Q�|�R)�@�����h��w�������v�̢���R�����v�_�x�@(�_����)P.�R�W

(���Q�|�S)�@�~���͖��c�����i�P�V�R�S�`�P�V�X�X�N�j�Ƃ��𗬂�����܂����B���c�́A���m�V���w��ϋɓI�ɍl�����A��̊�������ɐ[���ւ��܂����B�a��t�C���������]�ˎ���̓V���w�ҍ��������̎t�ł�����܂��B

(���Q�|�T)�@��w�ƑΗ�����ɂ������w��̌n�ł���A���w�̑דl�{���钷���V���w�ւ̍l����i�߂Ă��܂����B�ߑ�Ȋw����e���邽�߂ɁA���܂��܂ȗ���̐l�����������̓��{�v�z�E�ɂ����ĎY�݂̋ꂵ�݂𑱂��Ă����̂ł��B

(���R�|1)�����m�A�����N�v�w�����i�ۂ��`�������}�Ƃ��̌n���x

�i�Q�O�O�T�N�w�����V�����x��W���@P.�W�U�j

(���R�|�Q)�����m�A�����N�v�w�����i�ۂ��`�������}�Ƃ��̌n���x

�i�Q�O�O�T�N�w�����V�����x��W���@P.�W�T�j

(���R�|�R)�@�r�c��F�w���n�ɂ���]�ˎ���̉Ȋw�Z�p����(�V����)�x�i���n�s�������������|�[�g�j

(���R�|�S�j�@��\���h�@�F�@�S�V���\���敪���āA�����ɑ�\�I�Ȑ������������A���̐��ڂ�������ɏ]�������܂����B

�i���S�|�P�j

���s���o�@�P�R�T�x�S�S���S�X�D�V�b�k�܁@�R�T�x�@�P���P�Q�D�W�b

�������o�@�P�O�W�x�T�R���Q�W�D�W�b�k�܁@�R�S�x�P�W���P�W�D�S�b

�i�����̎�s�͐����������j

(���S-�Q)�n��M���w���w�V���w��x

�����Ȃ��ċʍt�����������ɉ~���Ђ����������Ēn���Ƃ��āA�����̐I������Ȃ�B�V���ӓV�V�̐}���A�V���}���ɏo����嫂ւ������n���Ȃ����Ȃ��āA�����V�ɐ}�������Č�ɏo���B

(���S�|�R)�@�O���@���{�q�v���u�֍F�a�̓V����w������@P.�P�O�S

(���S�|�S�j�@�����m���w�]�˂̓V���w�Ґ�����Ă���x(�Z�p�]�_�Ёj�@P.�R�V

(���T�|�P�j

�펞������Ԑ��̓V���w����ł̕]���́A���݂��Ă����B�V�������35����4���A��܍�(�P�X�S�Q�N�S���A�T��)�Ɉ�{�i���w�{�����}���l�x�������Ă���A���̒��ŐԐ��̋ƐтɌ��y���A�����]�����Ă���B

�u�a��t�C�ɂ��ŐV�������݂���Ă��̂͒��v�ېԐ��ł������B�ނ̉�]�����}�����͌���ɉ����Ă����p�����I���ȃ��J�j�Y���Ȃ̂ł����āA�ނ̒n�}�����̒������ƐтƂƂ��ɂ���������ׂ��ł���B�v

�����W

�؍��ɂ����ې���

�R���̐}

�Ԑ��V�����ۂ̐}

�a��t�C�̓V������̐}

�@

�@

�w��������x�̌\�\�ƌi��

�\�̍������O�\�Z�ڂƏ�����Ă��܂��B

�n��M�����w���w�V���w��x�̌\�\�E�i���̐}

�n��M�����w���w�V���w��x�̟ӓV�V�̐}

�����͒��w�V���}���x�̟ӓV�V�}

�n��̂��̂ƌ���ׂ�Ƃ킩��Ƃ���A��1�{����܂���B���̐Ԑ��̐}�ł́A���Ԃ��x���̊�`�����̂ł����A���������Ղ�����܂��B���̏����ꂽ�́A���̒ʂ蓹�����������ł��B

�ӓV�V�}�ւ̒��v�ېԐ��̏�������