2.3 日中戦争前夜

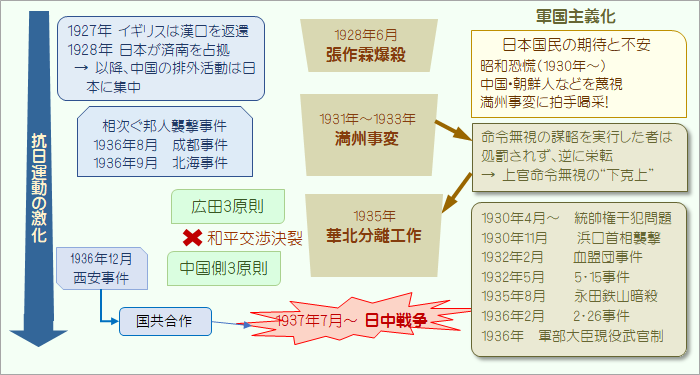

図表2.5 日中戦争に至る経緯

(1) 軍国主義への道

テロ、クーデター

金融恐慌(1927年(昭和2年))や昭和恐慌(1930年(昭和5年)~)による経済不安、政党内閣の金権政治や国際的な「協調外交」などに不満と危機感を持った軍の青年将校らは国粋主義者らの思想に感化され、テロやクーデターを起こして軍部中心の政権を樹立しようとした。以下は主な事件である。

・1930年11月 浜口雄幸首相襲撃: 東京駅で右翼青年に銃撃されて重傷を負い、翌年8月に死去

・1931年3月 3月事件: 陸軍中堅幹部と国粋主義者が政権転覆を計画したが、途中で頓挫

・1931年10月 10月事件: 3月事件と同様のメンバーが再度計画を策定したが、事前に露見

・1932年2月 血盟団事件: 国粋主義者が結成した「血盟団」が井上前蔵相らを暗殺

・1932年5月 5・15事件: 海軍の青年将校らが閣僚らを襲撃、犬養首相が殺害された

・1935年8月 永田鉄山暗殺: 軍統制派註23-1の中心人物で皇道派註23-1の排除を進めていた陸軍軍務局長永田鉄山を皇道派の相沢中佐が斬殺

・1936年2月 2・26事件: "昭和維新"をスローガンにした陸軍皇道派の青年将校が近衛連隊などの部隊を動員してクーデターを起こし、首相官邸などを襲撃、高橋是清蔵相らが殺害された。天皇が"叛徒"と呼んだため"叛乱軍"として包囲され、首謀者が自決や投降してクーデターは失敗した。

2・26事件により皇道派は一掃されたが、武力を背景とした軍部が政治の主導権を握った。

下剋上

満州事変は関東軍参謀であった板垣征四郎、石原莞爾の二人が仕組んだものだが、二人は関東軍司令官だった本庄繁を説得して爆破を決行、朝鮮軍司令官だった林銑十郎は天皇の勅裁を得ずに朝鮮から満州に軍を動かした。満州事変が成功したことにより、本来命令無視の重大な罪を問われるべき板垣、石原、本庄らがその後、罰を受けることはなく全員が栄転註23-2した。

{ 関東軍がすすめている内蒙工作を制止しようと出張してきた参謀本部の石原莞爾作戦部長が関東軍の勝手な行動を難詰すると、そのとき関東軍参謀だった武藤大佐は「われわれは(満州事変のときの)あなたのされた行動を見習い、その通りを内蒙で実行しているものです」と答え、「そういうや否や、他の青年参謀どもが口をあわせて哄笑した」というのである。}(笠原:「南京事件」,P49)

中堅将校が上層部をロボットのように動かして、コトを進める"下剋上"が風潮となってしまう。上官の指示に従うより、それを無視して成功させればよい、という雰囲気ができあがり、軍の統制は乱れていった。

統帥権の濫用

統帥権とは、軍の最高指揮権のことで、明治憲法では統帥権を含めて国の主権はすべて天皇にあったが、政治や軍務は関連する大臣に任せ、天皇は口出ししないことになっていた註23-3。統帥権は内閣や国会からは独立していたが、予算などの関連もあり軍は内閣のもとで行動するよう運用されていた。

しかし、1930年(昭和5年)のロンドン軍縮条約批准の際に起きた「統帥権干犯問題」註23-4以降、軍は統帥権を楯に独自の行動をとるようになっていく。また、天皇直轄の軍隊という誇りは同時に特権意識につながり、ゴ-ストップ事件註23-5のような軍の驕りがあらわれた事件も発生した。

軍部大臣現役武官制

軍部大臣現役武官制とは、陸軍大臣と海軍大臣は現役の武官でなければならない、という制度で1913年(大正2年)に廃止されたが、2・26事件を起こした退役軍人の影響を排除するため、という名目で1936年(昭和11年)に復活した。当時、軍部大臣が不在だと内閣が成立しなかったため、軍が気に入らない内閣では大臣を出さない、ということになり、組閣に軍の意向が強く反映されるようになった。明治天皇が定めた「軍人勅諭」では、軍人は政治に関与してはならないことになっていたが註23-6、統帥権の濫用やテロへの恐怖などとあいまってしだいに軍人中心の政権へと変わっていった。

国体明徴声明

陸軍や国粋主義者らは、来るべき大戦争に向けて国家総動員体制を作るため、当時一般的であった"天皇機関説"を排除し、天皇の権力を絶対的なものとする"天皇主権説"を採用すべきだ、と唱えた。天皇機関説とは、国家という法人があって、その法人を運営する最高機関が天皇であり、国務大臣らはそれを輔弼(ほひつ)する機関である、とする説で、天皇主権説とは天皇は国家そのものであり、輔弼する機関を必ずしも必要としない、とする註23-7。

1935年2月、貴族院において軍人出身の議員が「天皇機関説はけしからん」と演説してから議論が沸騰、内閣は8月に「国体明徴声明」註23-8を出して、天皇主権説の採用を発表した。陸軍が天皇の名のもとに自由に活動できるようにするため、昭和天皇に"入れ知恵"をしている側近を排除することも狙いのひとつであった註23-9と言われている。

日本は万世一系の天皇が統治する神国で天皇は現人神(あらひとがみ)であるとする国粋主義が国是として採用され、軍は「これが大御心(おおみごころ)である」の一言で何でもできるようになるとともに、精神力への過度な依存、欧米文化の否定、中国人等への軽侮などが蔓延していった。

(2) 中国の排日・抗日運動

激化する抗日・排日運動

蒋介石は「安内攘外」策により、共産党討伐を優先し抗日運動を抑制してきたが、華北分離工作以降、排日運動は激化し、1935年(昭和10年)12月9日には北京で大規模な学生デモが発生、1936年8月には成都で新聞記者2名が殺害される成都事件、9月には広東省で商人が殺害される北海事件などが発生した。日本海軍は陸軍の派兵を求めたが、陸軍は拒否し日中戦争の勃発は抑えられた。

{ 中国共産党は、… 1935年8月に抗日民族統一戦線の結成を中国国民に呼びかけた。この呼びかけに応じ、知識人・学生を中心として各階層を広く糾合した抗日救国運動が拡大され、… 中国各地で日本の華北政策に抵抗する示威運動やストライキが展開された。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P127)

1936年10月3日、上海・南京の新聞21紙は共同で中国国民と日本人に呼びかける宣言を掲載した。その要旨は次のようなものだが、抗日気運は激しさを増すばかりであった。

{ 中国人は危険な過激思想を一掃し、盲目的な外人攻撃はやめて政府を援助せよ、軽々しく国交の決裂を口にすべきではないが、いったん事が起ったら最後の一瞬まで国民と国土を守ることに殉じるべきだ。排日事件は一部反動分子(中国共産党、救国会)の仕業であるが日本は寛大な態度を示すことにより一般中国人の好感を得ることができるだろう、両国が提携すれば共存共栄し、相戦えば共に苦境に陥るのである。}(松本重治:「上海時代(下)」,P88-P89)

西安事件

{ 蒋介石は、1935年末から張学良が率いる東北軍と馮玉祥系の西北軍を派遣して、第6次の中共(中国共産党)包囲作戦を進めつつあった。中共討伐の第一線に東北軍や西北軍をふりむけ、直系の中央軍を温存していたのは、中共軍と雑軍の双方を消耗させようとする策略で、討伐軍のあいだに強い不満を抱かせていた。中共はこのような不満を利用して、統一戦線結成の交渉をすすめ、1936年2月以来、両軍は現状維持の形で戦闘を停止していた。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P127-P128)

張学良らに共産党討伐を督促するため西安を訪問していた蒋介石を、1936年12月12日張学良が拉致・監禁し、中共との内戦停止と抗日政策への転換を迫った。蒋介石はこれらをいったん拒否したが、中共の周恩来が調停し、抗日統一戦線への結成にむけた何らかの合意が成立して蒋介石は解放された。

国民政府は表面的には中共との統一戦線を否定していたが内戦は停止された。1937年2月10日に中共から国民政府に「内戦の停止、言論の自由、政治犯の釈放、一致救国」などを提案、これに対して国民政府は、国民政府の指揮下に入ること、土地没収政策をやめること、三民主義を守ること、などを条件に受け入れた註23-10。こうしたやりとりは外部に公表されなかったため、日本政府・軍部は真相を把握することができず、静観するだけであった。

当時、中共は蒋介石の討伐で壊滅寸前まで追い詰められていたが、コミンテルンの指導もあって蒋介石と結ぶことにより息を吹き返した。国民政府と中共の統一戦線が結成されたことにより、中共は国民党政府軍に対する抗日工作を活発化させた。

(3) 和平工作

広田和協外交

1934年(昭和9年)暮れ、中国側に歩み寄りのきざしが見えた註23-11。広田外相は翌35年1月、国会で演説し、不脅威不侵略の原則を明確にし、和平善隣主義外交を進めることを表明した。その後、1935年2月20日に国際司法裁判所判事の王寵恵(おうちょうけい)が事実上の国民政府特使として来日、広田外相、林陸相などと会談した。王寵恵は会談で中国の対日方針として、「①平和的手段による問題解決、②平等な国交、③互助互譲」註23-12の3原則を強調した。この3原則は以降の対日交渉でずっと保持されることになる。

王寵恵の帰国後、国民政府は排日運動の取締り註23-13を実施、同年5月には公使の大使への昇格註23-14などが行われたが、6月に梅津・何応欽協定が成立したことにより、宥和ムードは瓦解した。

広田3原則

広田和協外交は華北問題で頓挫したが、広田外相は日中関係の再調整に着手するため、日本政府としての方針を陸・海・外3大臣の諒解事項として決定した。それは、①排日運動の停止、②満州国の黙認、③共同防共策の協議、であった註23-15。

1935年10月7日、広田外相はこれを蒋作賓駐日大使に説明したが、中国側3原則は日本側要求についての話し合いができた後にはじめて相談にのると述べた。10月21日に蒋大使は広田外相を訪ね、次のように回答した。

{ ①中国は排日政策をとっていない、②満州国について交渉はできないが、平和的手段以外で事端を引き起こすことはしない、③赤化防止については日本がさきに中国側の提示した3原則を実行するならば日本と協議する、とした上で、日中関係を正常化し、両国の親善提携を実現するには「中国側3原則を日本が実行し」、満州問題を除いて「一切、9・18以前※の状態に回復することを要す」。蒋大使は「中国側3原則を実行の条件とはしないが趣旨は認めて欲しい」と補足した。}(松本重治:「上海時代(上)」,P353-P354を要約)

※ 9・18は満州事変のきっかけになった柳条湖事件が起きた日

しかし、日本側はこれを認める状況にはなく、交渉はこのまま中断されたままになった。

陸軍強硬派の見方

同盟通信社上海支局長だった松本重治氏は、中国の日本への歩み寄りについて、中国大使館付武官だった磯谷廉介少将から次のような話を聞いている。

{ これ(蒋介石の中共討伐)は仲間同士の勢力争いに過ぎず、蒋介石の本心は、反帝運動の中国共産党やソ連といつかは手を組むかもしれぬという危険性すらも感じられる。だから、蒋介石が対日親善を唱えても、時間稼ぎの一時的欺瞞に過ぎない。}(松本重治:「上海時代(上)」,P305-P306)

また、1936年1月に磯谷武官は蒋介石と会談した際、次のように述べている。

{ 日本は誤解されているように、中国の領土を略取するような意思を持たないが、日本の国力の伸長を不条理に妨害する障害は打破してゆく決意である。貴下がもしこの日本の方針を正しく理解されるならば、従来のような国民党の排日的指導精神および以夷制夷の外交政策を、この際、徹底的に解消して日本との真の提携を具現すべきであって、その結果、立場が困難となれば、日本はどこまでも援助を惜しまぬであろう。(朝日新聞1月26日附朝刊) }(松本重治:「上海時代(上)」,P428)

川越・張群会談

最後の日中外交交渉といわれた川越大使と張群外交部長(=外相)との交渉は1936年9月15日から12月3日まで8回に渡って行われた。きっかけは、8月24日に起きた成都事件など註23-16の抗日テロ事件の対策協議であったが、さらに突っ込んで排日運動の根絶、華北問題への対応、共同防共、関税低減等の諸問題などについても議論された。9月23日の会談では中国政府から次のような回答があった。

{ ①排日運動について、行動を制止することはできるが、感情を除去することは不可能であり、武力干渉や高圧的対応をやめ、中国の主権を尊重して欲しい、②華北問題は内政問題であり、日本側と協議することは困難である、③共同防共については、冀東防共政府の解消と内蒙工作を中止しないかぎり不可能、と回答してきた。}(松本重治:「上海時代(下)」,P58-64)

10月8日には蒋介石と川越大使との会談註23-17も行われた。排日世論が高まるなかで安易な妥協が許されない中国側註23-18は、タンクー協定など不平等条約の解消、冀東政府の廃止なども要求、加えて交渉中に綏遠事件が発生し、充分な成果を得られないまま交渉を終結せざるを得なかった。

2.3節の註釈

註23-1 皇道派、統制派

皇道派、統制派は陸軍内にあった派閥。皇道派は、天皇親政による国家改造(昭和維新)を目指した急進派で、統制派は国家改造を目指すことは同じだが、政府組織を通じて合法的に実現しようとした。1932年~34年頃は皇道派が陸軍の実権を握ったが、その後、軍中枢の要職は統制派が占めることになり、それが永田鉄山暗殺や2・26事件の引き金になった。

註23-2 満州事変関係者の栄転

本庄繁; 関東軍司令官→侍従武官長(1933年)

林銑十郎; 朝鮮軍司令官→総理大臣(1937年)

石原莞爾; 関東軍参謀→参謀本部部長(1937年)

板垣征四郎; 関東軍参謀→陸軍大臣(1938年)

註23-3 天皇の権限

{ 政治は国民には直結せず、主権者(天皇)と国民との中間勢力によって左右せられていた。軍部を取り締まるために主権者は軍部に命令せずして、軍部の進言を待って行動するという矛盾に逢着するわけで、これがために軍部の取締りは不可能となった。}(重光葵:「昭和の動乱(上)」,P45)

{ 昭和天皇が自ら進んで、断乎として指導力を発揮せられたのは、政府が消滅した2・26反乱の当時と、国家の存立が眼の前に危殆に瀕した終戦のときのみであった。}(同上,P163)

註23-4 統帥権干犯問題

{ 加藤寛治海軍軍令部長ら"艦隊派"と呼ばれる人々が、政府が統帥権を犯したとしてロンドン海軍軍縮条約の批准に強く反発、政府に同意する財部彪(たからべたけし)海相や岡田啓介元海相ら"条約派"との対立が起きた。さらに"艦隊派"に同調して倒閣をねらう野党政友会、それに天皇を絶対視する観点から英米協調に不満な伝統右翼が加わって、国を2分する大論争に発展した。実は、兵力量の決定は財政の問題でもあるため、政府と軍部の協議で決める事項とされてきていた。… 結局は昭和天皇の支持を得ていた浜口内閣が強い姿勢で臨み、条約の批准が承認された。}(古川隆久:「昭和史」,P95)

筆者注; 「統帥権干犯」を指摘したのは野党の政友会で、それに海軍がのった、という説もある。(井上寿一:「戦争調査会」,P147)

註23-5 ゴーストップ事件

{ 1933年大阪で信号無視をした陸軍一等兵を警官がとがめたところ、「軍人は警官に服する義務はない」と言って殴り合いの喧嘩となった。この事件が陸軍と警察の上層部に伝わり、陸軍は警察に陳謝を要求し、警察はそれを拒否して陸軍省と内務省の争いにまで発展した。天皇の耳にまで届き、ようやく両者で和解が成立した。}(Wikipedia:「ゴーストップ事件」 要約)

註23-6 軍人の政治への関与

{ 元来、この制度(軍部大臣現役制)は、軍人は政治に干与すべからずという、明治天皇の勅語※に正面から違背するものであるにも拘らず、不思議にも黙認せられて来て、藩閥の遺産として軍部の政治的勢力の源泉をなしていた。}(重光葵:「昭和の動乱(上)」、P119)

※1882年(明治15年)に明治天皇が陸海軍の軍人に下賜した軍人勅諭に「政論に惑わず政治に拘わらず」と記されている。

註23-7 天皇機関説

{天皇機関説においては、 統治権は法人としての国家に属し、天皇は国家の主権者として最高意思決定権を行使する。一方、天皇主権説では、 天皇はすなわち国家であり、統治権は天皇に属する。天皇機関説を主張する美濃部達吉によれば、統治権が天皇個人に属するとするならば、国税は天皇個人の収入ということになり、条約は国際的なものではなく天皇の個人的契約になる、と主張した。}(Wikipedia:「天皇機関説」)

{ 「昭和天皇独白録」には、「私は国家を人体に譬へ、天皇は脳髄であり、機関と云う代りに器官と云ふ文字を用ふれば、我が国体との関係は少しも差支えないのではないか(略)」とあります。つまり、天皇は天皇機関説でよろしい、と考えていたといっていいでしょう。}(半藤一利:「昭和史」,P139-P140)

註23-8 国体明徴声明(8月)の概要

{ 日本は天孫降臨の神のお告げで万世一系の天皇が治める国であると決まっている。憲法第一条にも「大日本帝国は万世一系の天皇が統治する」と明示されている。統治権が天皇になく天皇はそれを行使するための機関だとする説はわが国体の本義ではない。}(Wikipedia:「国体明徴声明」 要旨を現代文に要約)

{ 神がかりの国体明徴論が、厚顔無恥にも公然と政界にも横行するようになり、無力なる政府はこれに押されて、一度ならず非論理的国体明徴声明を出さねばならぬ有様であった。}(重光葵:「昭和の動乱(上)」,P91)

註23-9 天皇側近の排除

{ 軍部にとっては、天皇を守っている穏健和平分子である重臣層が邪魔でしょうがないんです。あの"君側の奸"どもを叩きつぶすにはどうしたらよいのかを常に考えている、その作戦の一つとして美濃部達吉という憲法学者を槍玉にあげて、そこから宮中穏健グループにメスを入れようとしたのではないか、というわけです。この見方は正しいと思います。}(半藤一利:「昭和史」,P139)

註23-10 中共と国府のやりとり

2月10日、中共は次のような趣旨の電報を3中全会(国民党第五期中央執行委員会第三次全体会議)に向けて送った。この電報の内容は中国紙には掲載禁止だったが、一英字紙に掲載されていた。 (以下要約)

{ 3中全会に対し、「内戦の停止、言論・集会・結社の自由、政治犯の釈放、共同で救国に当る」ことを3中全会が国策として決するならば、次を保障する。①国民政府打倒のための武装行動停止、②紅軍は南京の中央政府指揮下に入る、③普通選挙の実施、④地主の土地没収を停止。} 出典; 松本重治:「上海時代(下)」,P216-P219)

註23-11 中国の歩み寄り

{ 1934年12月20日附で発行された国民政府外交部の機関誌に蒋介石のものとみられる論文が掲載された。そこには次のように書かれていた「一般に理解力ある中国人は、すべて、次のことを知っている。すなわち、日本人は究極的にわれわれの敵ではない。そして、われわれ中国にとって、究極的には日本と手をつなぐ必要がある」 … 翌1935年1月15日には、異例にも、蒋介石のほうから有吉公使と鈴木陸軍武官とに対し、それぞれ会見の申し入れがあった。}(松本重治:「上海時代(上)」,P248-P249 要約)

註23-12 中国側3原則

{ 王寵恵は、林陸相のほか、大角海相、その他政界、財界、言論界の指導者たちとも会談をとげたあと、2月26日、広田外相と会談した。この会談において王寵恵は、中国側の対日方針として次の3点を強調した。… 第1点は、日中両国関係はあくまで平和的方法により処理せらるべきこと、第2点は、国交の調整は日中両国が平等の立場にたってなさるべきこと、そして第3点は、友好親善の目的にもとづいて、両国は交際し、互助互譲をなすべきこと、であった。… 第1点については、武力的解決、あるいは武力を背景とした恫喝などには訴えないこと。第2点については、不平等条約の撤廃に関して日本がなるべく早い機会に話合いを進めること … 第3点については、中国側は排日の取締りに努力するが、日本側もこれにミートするようにされたい、また、真偽のほどは判らないが、日本は華北における地方政権を支持しているという風説があるが、そういうことは是非ともやめて欲しいと、単刀直入に述べた。}(松本重治:「上海時代(上)」,P269-P270)

註23-13 排日運動の取締り

{ 国民政府は、1935年2月~3月に排日運動取締り令として、①中国各地の新聞社・通信社に対して排日言論の掲載禁止、②全国の国民党支部に排日行動停止を通達、③小中学校などの教科書のうち排日を煽るものを使用禁止、などの処置をとった。}(松本重冶:「上海時代(上)」,P275-P276 要約)

註23-14 大使館へ昇格

{ 大使館昇格発表の日、陸軍省軍務課員がそれを知ると、すぐ外務省のアジア局第一課にどなり込み、「きっと、仇討をやってやるから、覚えていろ」と吐き出すようにいって立ち去ったという事件があった。}(松本重治:「上海時代(上)」,P293)

註23-15 広田3原則

{ 広田3原則の内容を要約するとおおむね次のようになる。(1) 中国は排日運動を停止し、欧米依存主義を捨てて対日親善政策を採用すること、(2) 中国は差当り満州国の独立を事実上黙認し、反満政策の実施を中止して少なくとも接満地域である華北方面においては満州国との間に十分な経済的、文化的融通提携を行うこと、(3) 赤化運動の脅威防止のため日中共同防衛の方策を協議すること。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P49-P50)

註23-16 成都事件、その他のテロ

<成都事件>

{ 1936年8月24日、四川省の成都において、総領事館に赴任する途中の岩井領事一行が中国側の反対にあって重慶に滞留中、先行した日本人新聞記者(2名)が民衆に惨殺された事件。成都総領事館は満州事変後しばらく閉鎖されていたが、外務省から36年5月にその再開を中国側に申し入れたところ、中国側は成都が開港場または商埠地でないという理由で拒絶し、その諒解を取り付け得ないうちに赴任が強行されたものであった。… 日本人居留民は皆無で対日感情も悪かった。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P96)

<その他のテロ事件>

{ 36年9月に入ると、成都事件に引続いて中国各地で抗日テロ事件が頻発し、開始されたばかりの日中交渉に暗影を投じた。すなわち、9月3日に広東省西南部の北海で日本人商人が殺害され(北海事件)、17日には汕頭(スワトー)事件(邦人宅への投弾)、19日に漢口事件(吉岡巡査の射殺)、23日には上海事件(日本水兵への暴行)がそれぞれ発生した。}(同上,P98)

註23-17 蒋介石・川越会談

{ 蒋はここで率直明快、かつ高次元の話をしたのである。防共問題も、日本側の趣旨には反対でないが、それを具体的にとりあげるためには、中国国民の対日空気の転換が前提として必要であることを述べ、かつ華北問題に対しては、主権尊重、行政統一の原則から逸脱することはできぬと、はっきりと主張した。… 蒋介石のほうが川越大使よりはるかに多くを語り、大使は少なからず押され気味だと感じられるが、世界に通用する正当なことを堂々と言い得る蒋介石と、東京だけに、それも関係者だけに通用する、いわば無理な要求を述べざるを得ない苦しい地位に置かれた川越大使との勝負は初めから判っていた。}(松本重治:「上海時代(下)」,P96)

註23-18 中国の抗日風潮

{ 当時、高君※1は「毎晩寝る場所を変えなければ、命が危ない」と須磨氏※2にもらしたことがあったが、日本側に接触するだけでも殺されるかも知れぬといったような中国の抗日風潮のさなかでは、理屈の通らぬ妥協や譲歩には応じられないという対日姿勢が、むしろ当然であった。}(松本重治:「上海時代(下)」,P56)

※1:高宗武 亜州司長 ※2:須磨 弥吉郎 南京総領事