2.4 開戦、上海から南京へ

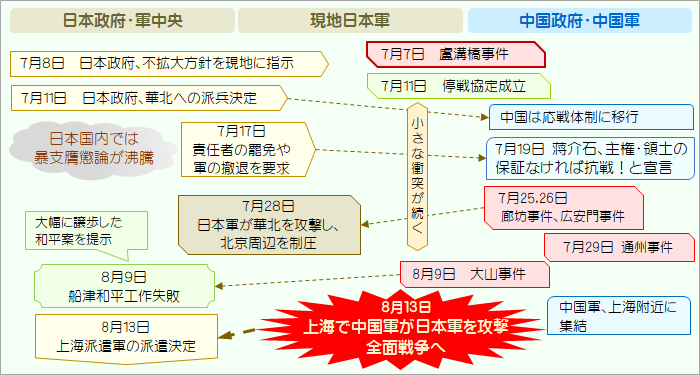

図表2.6 盧溝橋事件から上海事変へ

(1) 盧溝橋事件

1937年7月7日午後10時半頃、北京郊外の盧溝橋附近で演習中だった日本軍に実弾が数発撃ち込まれた。その後、8日午前3時半頃にも撃ち込まれたので、日本軍も反撃に出て8日は中国軍との間に戦闘が行われた。最初に撃ちこんだのは中国軍にいた共産党分子だとか、日本軍の陰謀だとか、諸説があるが、秦氏は中国側からの"偶発的発砲"と主張している註24-1。

(2) 停戦交渉の破綻

日本側は当初、不拡大方針に沿って和平交渉を行い、11日夜には日中両軍の間で停戦協定が成立した。しかし、11日夕刻に日本政府は内地からの3個師団を含む増援部隊の派遣を決定、停戦協定成立の報を受けて派遣の延期を決めたが、中国側は日本が武力で華北侵略を決意したものと見なして応戦体制をとった。

17日には停戦協定の細目として責任者の罷免や中国軍の撤退など強硬な要求註24-2を中国に提示したが、19日蒋介石はこれを事実上拒否する声明を発表した。いったん日本の要求を受け入れるかにみえた宋哲元の冀察政府は、南京政府の強い姿勢におされて兵力の増強を行いはじめた。

7月25日と26日には中国軍が日本軍を攻撃する廊坊事件と広安門事件註24-3が起きたため、日本軍は不拡大方針を放棄し、28日華北の中国軍を攻撃註24-4して北京周辺を制圧した。

(3) 通州事件

通州事件は7月29日、北京の東25キロにあった通州で起きた冀東自治政府の保安隊による日本人虐殺事件である。およそ200人の民間人を含む日本人(うち半分は朝鮮人)が虐殺された。冀東自治政府は日本の傀儡政権であり、いわば飼い犬に噛まれた形になる。

事件が起きた原因には諸説あり、東中野氏は南京放送が流したデマ「国民党政府は冀東自治政府を屠ることを決定した」にあるとしている註24-5が、秦氏は日本軍が国民政府軍と誤って保安隊を空爆したことが原因、としている註24-6。当時の外務省東亜局長である石射猪太郎氏は、{ この事件はわが軍の油断が招いた惨劇であったが、罪は29軍(宋哲元軍)の煽動に帰せられた。}(石射猪太郎:「外交官の一生」,P273) と書いている。

(4) 第2次上海事変

1937年8月13日、蒋介石直系の中央軍約3万は、上海市街を守る海軍陸戦隊4千を攻撃した。日本政府は、上海派遣軍の派遣を決定し、軍司令官に松井石根大将を任命した。上海派遣軍の任務は「上海付近の敵を掃滅し、帝国臣民を保護する」ことであったが、松井司令官は8月18日に行われた陸軍首脳の歓送会で「南京を攻撃すべし」と主張し、19日に東京駅を出発するときには杉山陸相に「南京まで行くようにまとめてくれ」と依頼したという。

上海派遣軍は8月23日から戦闘に参加したが、華北の中国軍と違って、中央軍はドイツ軍事顧問団に訓練された精鋭で激しく抵抗し、兵員の損害も急増した。そこで陸軍中央部は台湾や内地からさらなる増援を決定、9月下旬から10月上旬にかけて上海に上陸したが、中国軍も兵力を増強し、激戦がつづいた。10月26日に中国軍の本拠地大場鎮が落ち、11月5日第10軍が杭州湾北岸(上海南方)に上陸、11月13日には揚子江上流(上海北方)の白茆口(はくぼうこう)に第16師団が上陸すると、中国軍は総崩れとなって潰走した。

日本軍は、近代化した中国軍の装備や兵士たちの強烈な抵抗精神に苦しめられた。このときの体験が日本軍兵士に復讐感情を植えつけ、南京での惨劇を誘発する一因になったことは否定できない註24-7。

(5) 南京空襲

第二次上海事変が起きると、海軍は南京の空爆を開始した。8月15日長崎県の大村基地を発進した最新鋭の九六式爆撃機20機は東シナ海を横断し、南京を爆撃した。

{ 南京市長馬超俊の報告では8月15日から10月15日までの2ケ月間に65回の空爆があり、被害は市民392人が死亡、438人が負傷、また、日本海軍の記録によれば8月15日から12月13日の南京陥落にいたるまで、空襲は50数回、参加延機数は900余機、投下爆弾は数百トンにおよんだ。}(笠原:「南京事件」,P40-P41)

イギリスは国際連盟に決議案を提出し、9月28日の連盟総会で「都市爆撃にたいする国際連盟の対日非難決議」を全会一致で採択した。

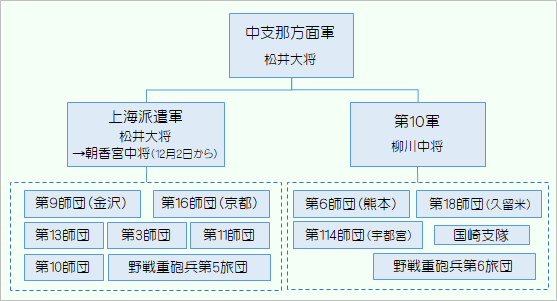

(6) 中支那方面軍の編成

上海戦が一段落した11月7日、上海派遣軍と第10軍の指揮を統合するために「中支那方面軍」が編成され、司令官に松井石根大将が任命されたが、任務はあくまでも「上海付近の敵の掃蕩」であった。方面軍とは名ばかりで、直轄部隊も通常保有する軍医部、法務部、経理部などもなく、事実上、両軍の調整役程度の機能、権限しか持っていなかった。

図表2.7 中支那方面軍の編成

出典)秦「南京事件」,P330-P337 をもとに作画

(7) 第10軍の独断追撃と南京攻略決定

11月15日、第10軍は幕僚会議を開いて独断で南京への追撃を決め、進撃を始めた。

{ 第10軍の南京攻略独断専行に関して、参謀本部員の籍をおいたままで中支那方面軍参謀副長に就任した武藤章(拡大派)から、有形無形のゴーサインが出ていたことはまちがいあるまい。}(笠原:「南京事件」,P67)

上海派遣軍もこれに追随し、先を争って南京に向けて進撃を開始した。

11月20日、参謀本部に第10軍から南京に向って追撃を命令した旨の連絡があり、参謀本部はただちに命令違反を指摘する電報を打電したが、続いて22日、今度は中支那方面軍より南京攻略が必要、という意見書が参謀本部に届いた。11月20日に大本営が設置され、24日にはじめて開催された天皇臨席の大本営会議において、中支那方面軍からの意見書が披露された。拡大派の参謀本部下村部長は、不拡大派の参謀本部多田次長を説き伏せ、ついに12月1日、大本営は「中支那方面軍司令官は、海軍と協同して敵国首都南京を攻略すべし」との命令を出した註24-8。

(8) 拡大派と不拡大派

盧溝橋事件の勃発後、陸軍内部には、中国は一撃を加えれば屈服するという拡大派と、対ソ軍備を充実させるため中国との衝突を回避すべきだという不拡大派があった。

{ 拡大派は、参謀本部では武藤章課長、陸軍省では杉山大臣を中心として中堅将校の大部分を含んでいた。また関東軍、朝鮮軍は拡大派でまとまっていた。不拡大派は、参謀本部では多田次長、石原部長、河辺課長など、陸軍省では柴山課長などであり、支那駐屯軍の軍司令官は不拡大派であった。

不拡大派の主張する対ソ軍備充実、中国との衝突回避は1936年6月の「帝国国防方針」改訂に当って海軍との間に合意されたもので、事変勃発時にはいわば陸軍の公式政策の座を占めていた。それにたいし、拡大派の理論的根拠は一様でなく、停頓していた中国への南下政策を軍事力の一時的発動によって回復しようとするもので、その大多数が中国軍の装備・士気・民族主義の高さを軽視した強硬論者であった。

中国との間に全面戦争をひらくことは拡大派といえども予想しなかった。一撃で中国は屈服するであろうという極端な楽観論は、事変が上海へ波及する可能性さえ考慮していなかったばかりでなく、南京作戦、漢口作戦と拡大するたびに中国が屈服するであろうという短期戦の幻想をはらみつづけたのである。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P255-P260 要約)

(9) 和平交渉

船津工作

日本政府は中国との最後の直接交渉として民間人である船津振一郎氏を通じて和平交渉のきっかけをつかもうとしたが、すでに時期を失していた。

{ 7月29日の晩、天皇から近衛首相に「もうこの辺で外交交渉により解決してはどうか」とのお言葉があり、外務省の石射東亜局長が陸軍の柴山軍務課長と協議して、船津振一郎氏(在華紡同業会理事長、元上海総領事)を派遣して中国の高宗武亜州司長に和平案を提示し、交渉の糸口をつかむことになった。和平案は、タンクー停戦協定や冀東政府の解消を含むもので日本側が大きく譲歩する内容であった。船津氏は上海に赴き、8月9日に高宗武にアポをとったが、その前日川越大使が「高司長には俺が会う」といってきかないため、船津氏は高宗武と世間話をしただけで引き揚げた。川越大使は日本案の具体的内容は伝えきれなかったが、仮に船津・高会談が予定通り行われたとしても結実しなかっただろう。それは8月9日夕方、海軍陸戦隊の大山中尉が上海市内を自動車で通行中に中国軍に惨殺されるという大山事件が発生したためである。}(石射猪太郎:「外交官の一生」,P274-P279 要約)

トラウトマン和平工作

トラウトマン和平工作とは、ドイツの駐華大使トラウトマンが仲介した日中戦争の和平交渉である。

盧溝橋事件の直後から、アメリカ、イギリス、ドイツなどが和平を仲介する意思を表明していた。日本は10月下旬、ドイツに仲介を依頼、トラウトマン大使は11月6日に蒋介石に講和条件を伝えた。講和条件は中国にとって寛大な条件であったが、蒋介石は11月下旬に予定されていたブリュッセル会議(九か国条約調印国による会議)が対日制裁を決議することを期待して回答を保留、しかし、ブリュッセル会議で対日制裁決議はなされず、12月2日にトラウトマンに交渉の意思を伝えた註24-9。6日には国民政府として交渉に応じることが決定され、7日に日本側に伝えられたが、すでに南京攻撃が開始されており、日本政府はこれを拒否した。

和平工作の決裂

南京陥落後、日本政府は従前の講和条件に賠償を含む厳しい条件を追加して、12月22日駐日独大使のディルクセンに提示、トラウトマン大使を通して中国側に提示したが、中国からは「追加条件の細目を知りたい」という回答を1月14日に得た。この回答に大本営は交渉を継続すべき、と主張した註24-10が、広田外相、近衛首相は交渉打ち切りを決め、有名な「国民政府を対手とせず」という近衛声明を1月16日に発表、交渉相手を失って日中戦争はドロ沼化した。

(10) 日中戦争余話

宣戦布告なしの戦争

日中戦争は日中ともに「宣戦布告」をせずに始めた。日本では戦争とは呼ばず、当初「北支事変」と呼び、その後「支那事変」と呼ぶ。宣戦布告をしなかったのは、当時のアメリカが戦争状態にある国への武器輸出を禁止しており、日中ともにそれを適用されるのを避けたためである。宣戦布告するのは、日本が真珠湾攻撃をしたあとになる。

支那事変の目的

日本政府は8月15日、「盧溝橋事件に関する政府声明」を発表した。開戦の理由について、「支那側が帝国を軽侮し不法暴虐至らざるなく全支に亙る我が居留民の生命財産危殆に陥るに及んでは、帝国としては最早隠忍其の限度に達し、支那軍の暴戻を膺懲し以て南京政府の反省を促す為今や断乎たる措置をとるの已むなきに至れり。」とした後、事変の目的を次のように述べている。

「帝国の庶幾する所は日支の提携に在り。之が為支那に於ける排外抗日運動を根絶し今次事変の如き不祥事発生の根因を芟除すると共に日満支三国間の融和提携の実を挙げんとするの外他意なし、固より毫末も領土的意図を有するものにあらず。」

「日満支三国間の融和」はのちに「東亜新秩序」となるものであろうが、この時点で兵士や国民にとって「暴支膺懲」以外の目的は現実味がなかったのではないだろうか。

一撃で終ると信じた日本

一撃すれば中国は屈服する、と日本は思い込んでいた。まさか、これが太平洋戦争へと続く大戦争になろうとは誰も想像しなかった。

{ 「1937年の華北侵略は、大戦争になるという予想無しに行われたものであって、これは本調査団が行った多数の日本将校の尋問によって確証されるところである。当時、国策の遂行に責任のあった者たちは、中国政府がただちに日本の要求に屈して、日本の傀儡の地位にみずからを調整してゆくであろうと信じていた。中国全土を占領することは必要とも、望ましいとも考えたことはなかった … 交渉で、あるいは威嚇であとは万事、片がつくと考えていた。」これは、アメリカ戦略爆撃調査団が1946年にまとめた報告書の一節である。}(秦:「南京事件」,P54)

中国は持久戦を覚悟

蒋介石が上海の日本軍を攻撃したときの戦略は、持久戦に持ち込むことだった。

{ 1938年に国民政府のアメリカ大使となった胡適は、「中国が日本に勝つためには、アメリカかソ連の力を借りるしかないが、当分の間、この両国は介入してこないだろう。この2つの国を巻き込むには、中国が日本との戦争を引き受けて2~3年間負け続けることだ」と蒋介石に提言したそうだ。}(加藤陽子:「それでも日本人は戦争を選んだ」,P323-P325 要約)

悲壮感を持って戦いに挑んだ中国、勇ましい言葉を吐くが楽観論にひたりきった日本、その差が結果に影響を与えたことは間違いない。

日中戦争は中国がしかけた!?

日中戦争が始まった直接的なきっかけを作ったのは中国側であることは間違いない。問題は、なぜ彼らが戦う決心をし、戦いをしかけたのか、である。

{ 日本が専守防禦の態勢をとっていたとしても、国権回収熱に燃える中国国民の攻勢に直面する結果、両国の衝突は避け得られなかったであろうという見解はかなり有力である。オーエン・ラティモアの「中国と日本の戦争は華北の中国軍隊の下士卒連中の自然発生的な抵抗によってついに始められた。その抵抗はきわめて広汎なものであり、またそれに呼応した民族主義の熱情の爆発も圧倒的に大きいものであったために、(中国)政府はそれにひきずられたのである」(ラティモア『アジアの情勢』)という有名な批評は、すすんで事変拡大の契機がむしろ中国側内部にあったことを指摘しているともみられるのである。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P260)

2.4節の註釈

註24-1 盧溝橋事件の第一犯人説

{ 転機が来たのは1987年である。前年に現場の第29軍大隊長だった金振中の手記が発表され、彼はもう時効だと思ったのか、部下の中隊を永定河の堤防に配置し夜間演習中の日本軍が接近してきたら射ってよろしいと命令していた事実を明らかにした。実際に起きた射撃を私が“偶発”と判定したのは、乱射乱撃に至らず10数発の散発で終ったからである。

ついでに中共説も再検討してみたが、劉少奇書記ら中共北方局の幹部は延安の白区会議に出席するため北京地区を留守にしていて、事件の直後は残留した「1万人の党員やシンパ」を脱出させるのに大忙しだった実状が判明した。また事件の翌日付で党中央が発出した「即時対日開戦」のアピールが間接証拠と目されてきたが、実は8月13日頃の「通電」だったことも知れた。}(秦郁彦:「陰謀史観」,P169-P170)

註24-2 停戦協定の細目要求

責任者の陳謝や罷免、南京政府や中央軍の関与を排除することなどを期限付きで要求した。

{ 強硬派の主張は、要約すれば11日の停戦協定に基づく細目取極の内容をきびしくしようとするもので、彼らは表面上なお交渉の妥結を望んでいるかのようであったが、実際には武力による一撃を不可避とする意見であった。 }(秦郁彦:「日中戦争史」,P210)

註24-3 廊坊事件、広安門事件

・廊坊事件;{ 25日夜、廊坊駅(北京・天津の中間)付近で、第20師団五ノ井中隊が付近の中国軍から攻撃され、翌日増援部隊を派遣してこれを撃退した。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P221)

・広安門事件;{ 26日夕刻、歩兵2連隊の一大隊が居留民保護の目的で広安門から北平に入城する途中で、中国軍が城門を閉鎖して射撃を加え死傷10数名を生じた事件。}(同上,P222)

註24-4 北平(北京),天津付近の中国軍掃蕩

{ 28日支那駐屯軍は北平周辺の中国軍にたいして総攻撃を開始し、同日中に中国軍を撃破した。また、天津などにたいする掃蕩も進められ、7月末までにこれを完了した。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P274 要約)

註24-5 通州事件の原因(東中野説)

{ 7月28日、盧溝橋事件から3週間に及んだ消極策を放棄して、日本軍は戦闘に踏み切ることになる。日本軍の総攻撃再開により、挑発を重ねていた支那軍は北京と天津を放棄して南に逃走した。翌29日、日本軍の北平天津掃討戦は終わる。

しかし、事実と逆の報道が流された。盧溝橋で日本軍を敗走させたついでに、蒋介石は通州の親日的な殷汝耕の冀東防共自治政府を屠ることを決定したと、中国国民党の南京放送はデマを流したのである。このことが通州の支那兵を抗日態度へと変えることになった。 }(東中野修道:「南京虐殺の徹底検証」,P16-P17)

註24-6 通州事件の原因(秦説)

{ 殷麾下の保安隊が警備に当っていたところ、日本軍の飛行機があやまって保安隊に爆弾を投下したので、日本軍の攻撃と誤解した保安隊が、同日深夜、日本軍守備隊(約100名)と居留民(約380名)を襲って惨殺(居留民124名、軍人は18名)したもので、保安隊側には責任はなかったが、内地の諸新聞はこれを第二の尼港事件と呼んで中国軍の残虐ぶりを宣伝した。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P221)

註24-7 上海での苦闘

{ この戦闘で日本軍は戦死9,115人、戦傷31,257人を出した。これは日露戦争の旅順攻防戦(死傷6万)に迫るものであった。}(秦:「南京事件」,P65)

{ 日本軍が苦戦した原因は、過去の軍閥内戦や匪賊討伐の経験にとらわれ、民族意識に目覚めた中国兵士たちの強烈な抵抗精神を軽視したことにあった。また、近代化を進めてきた中国軍の兵器は日本軍をしのぐこともあった。}(同上,P66)

{ それでも何とか上海の堅陣を破れたのは、日本軍が戦車、飛行機、軍艦などの近代兵器をつぎこんだせいだった。この戦訓は十分に検討されることなく、ノモンハン、太平洋戦争で日本軍はますます肉弾万能へ傾斜していく。ともあれ、上海戦の惨烈な体験が、生き残りの兵士たちの間に強烈な復讐感情を植えつけ、幹部をふくむ人員交代による団結力の低下もあって、のちに 南京アトローシティを誘発する一因になったことは否定できない 。}(同上,P67)

註24-8 南京攻略命令

{ こうなれば、大本営がブレーキをかけても利くものではない。放置すれば、われがちに南京城へ突入する気配を察した大本営では下村作戦部長が、… 28日やっと多田駿参謀次長を口説き落とし、南京攻略に同意させた。多田次長が最後まで南京攻略をためらったのには、それなりの理由があった。… 敵首都を占領する前に、和平交渉による政治的解決をはかるのが望ましい、と考えていた。その急先鋒は、大本営戦争指導班の堀場一雄少佐で、松井軍を南京城外に停止させ、近衛首相を南京に派遣して、進行中のトラウトマン和平工作をトップ交渉によって一挙に終戦へ導く「按兵不動の策」を説いていた。同僚の 秩父宮中佐もこの構想を熱心に支持したが、「南京へ、南京へ」と沸きたつ部内の大勢をくつがえすことはできなかった 。}(秦:「南京事件」,P76-P77)

註24-9 トラウトマン工作に対する蒋介石の回答

{ トラウトマンは徐外交部次長を伴って南京に行き、12月2日に蒋介石と会見した。それに先だち、徐外交部次長は、ドイツ大使の話を蒋介石に説明したところ、蒋介石は、すぐ在京の将領たち、顧祝同、白崇禧、唐生智、徐永昌を招集し、徐次長からドイツを仲介とする日本の和平提案を説明させたが、白は「これだけの条件だとすれば何のため戦争をしているのか」とさえいった。顧は、受諾すべしと述べ、唐も、各人が賛成ならば、異議なしと答えた。その将領会議が済むと、すぐ午後5時、蒋介石・トラウトマンの会談になった。 蒋は、「日本は信用できない。しかし、ドイツが終始調整者であるとの条件ならば、日本の7条件を談判の基礎とすることはよい。だが、華北の行政主権はどこまでも維持されねばならない。それで、戦争がこのように激しく行われている最中に、調停などは成功するはずがないから、ドイツが日本に向って、まず停戦を行うよう慫慂(しょうよう)することを希望する」と述べた。… なお蒋委員長は、「もしも日本を戦勝国と考えたり、日本の条件を中国側がすでに承認したなどと宣伝したりすれば、談判はできなくなりますよ」と釘を刺した。}(松本重治:「上海時代(下)」,P398-P399)

註24-10 トラウトマン工作打切りの経緯

{ 15日の大本営政府連絡会議で、政府と大本営は完全に対立し、軍内においても杉山陸軍大臣と多田参謀次長との意見が激しく対立した。陸相は「期限までに諾否の返電がないのは和平の誠意がない証左である、蒋介石を相手とせず屈服するまで作戦を進めるべきである」と主張し、広田外相は「永い外交官生活の経験に照らし、中国側の応酬ぶりは和平解決の誠意がないことは明らかである。参謀次長は外務大臣を信用しないのか」と述べ、米内海相は「政府は外務大臣を信頼する。統帥部が外務大臣を信用せぬは同時に政府不信任である。政府は辞職のほかない」と詰め寄った。夕刻、参謀次長は参謀本部に帰り、首脳会議を開いて協議し、軍令部とも調整した結果、夜19時半からの連絡会議において「蒋政権否認を本日の会議で決定するのは時期尚早であり、統帥部としては不同意であるが、政府崩壊が内外に及ぼす悪影響を認め、黙過してあえて反対を唱えないということに譲歩した」 }(「証言による南京戦史(1)」.P29)