2.2 満州事変と華北分離工作

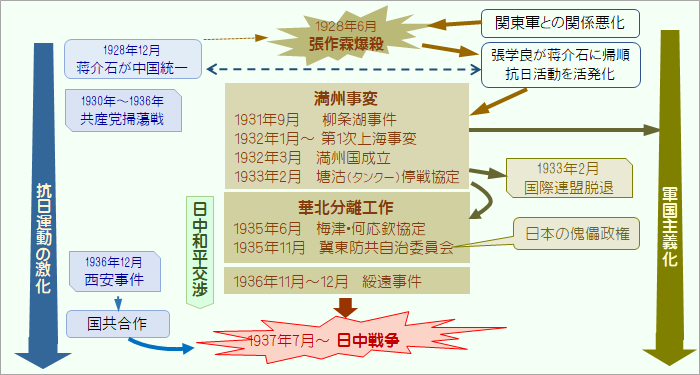

図表2.3 満州事変と華北分離工作

(1) 張作霖爆殺事件

張作霖は馬賊出身で満州を支配する軍閥。日露戦争の頃から日本との関係が深く、最初は関東軍との関係もうまくいっていたが、しだいに注文通りには動かなくなった。こうした張作霖が邪魔になった関東軍は、参謀の河本大佐が1928年(昭和3年)6月奉天に向う列車に乗っていた張作霖を爆殺した。(暗殺者は関東軍ではないとする説註22-1もある。)

張作霖のあとを継いだ息子の張学良は蒋介石に服属して、日本が満州に持つ権益を圧迫するようになり、それが満州事変が起きる主要な要因註22-2になった。

(2) 満州事変

柳条湖事件

1931年(昭和6年)9月18日午後10時20分頃、奉天(現在の瀋陽)郊外柳条湖にある南満州鉄道の線路を関東軍が爆破した。関東軍はこれを中国軍のしわざとして、軍事行動を起こす。政府及び軍中央部は事前に軍の動きを察知して関東軍に中止するよう使者を出したが関東軍は強行してしまった。 関東軍は、当時満州を支配していた張学良の軍を圧倒し、翌1932年(昭和7年)2月までには満州全土を制圧した。政府、軍中央部は事件の拡大に否定的だったが、軍部の行動を後押しするマスコミや世論の動き註22-3もあって満州全域を制覇する関東軍の行動を容認せざるを得なかった。なお、日本国民が、事件は関東軍の謀略であることを知ったのは終戦後であった。

満州国成立

1932年3月、清朝最後の皇帝溥儀を首班とする満州国を成立させた。(満州は清朝の出身地) 当初、関東軍は満州を直接支配する予定だったが、国際連盟との問題もあり、満州地域の住民が自主的に作った国という形にした。

第一次上海事変

満州事変によって上海でも排日・抗日気運が高まりを見せる中、日本人僧侶らを中国人が襲撃した事件註22-4をきっかけに1932年1月、中国軍が日本軍を攻撃、日本軍は上海派遣軍を編成して中国軍を上海から退却させた。

上海派遣軍の司令官白川大将は、参謀本部が出した追撃命令を無視して停戦協定を結んだが、これは天皇の意思にもとづくものだった註22-5。しかし、白川大将は同年4月の"上海天長節爆弾事件"で朝鮮人テロリストに爆殺された。このとき、駐華公使だった重光葵も右脚を失っている。

塘沽(タンクー)停戦協定

1933年(昭和8年)2月、日本軍は満州国と中国本土との境界にある熱河省の治安維持などを理由に"熱河作戦"を開始、張学良および国民政府の軍を攻撃した。当初、攻撃は万里の長城の北側の範囲だったが、日本軍は長城を越えて北平(現在の北京)周辺まで進出した。

同年5月、塘沽(タンクー)において停戦協定が締結され、長城を境にして両軍が軍をひくことを確認した。タンクー協定について、秦氏は「日中戦争史」で次のように指摘している。{ タンクー協定の成立は一般に満州事変の終結を意味するものと見られたが、同協定は後に関東軍および支那駐屯軍が華北問題に介入する口実を与え得るいくつかの不明確な条項を含んでいた。}註22-6

(3) 国際連盟脱退

リットン調査団

中国国民政府の提訴により、1932年(昭和7年)3月、国際連盟はその実態を調査するためにイギリスのリットン卿を団長とする「リットン調査団」を派遣し、半年にわたって調査を行った。同年9月にはリットン報告書註22-7が提出されたが、その内容は日本を悪と決めつけるものではないが、日本軍に満州国からの撤退を要求するものであった。

国際連盟脱退

1933年(昭和8年)2月、国際連盟は日本軍の満州からの撤退勧告を42対1(反対は日本だけ)で採択、日本はその場で全権大使の松岡洋右が国際連盟からの脱退を宣言した。

脱退後の日本について、半藤一利氏は次のように述べている。

{ 脱退は明らかに外交の失敗で松岡もそれを認めているのに、日本国民は情報を知らされず、脱退がもたらす結果を想像する力もなかった。「今や日本は国際的な被害者であるのにさながら加害者のごとくに非難されている」と信じ、排外主義的な"攘夷"思想に後押しされた熱狂がはじまった。}(半藤一利:「昭和史」,P114 要約)

日本の知識人が提案した満州問題解決案

{ 日本の学者らが解決案を研究して、学会、財界に配布するとともに、その英訳を国際連盟本部と、リットン・コミッションに送った。この「満州問題解決案」は、多数意見として、満州国を独立国家として日本が正式承認することには反対し、満州の宗主権を中国に認めながら、満州を高度の自治国家とすることを提案した。少数意見は横田喜三郎さんのそれで、純粋国際法学の立場から、満州国否認論に近かった。(万里の)長城以南から日本軍が手を引けば、満州だけは日本に委ねておいたほうがよいとかいう意見が、蒋介石の内心にもあったし、英国にもそういう意見が強かったのだから、多数派の意見が、相当の国際政治的妥当性をもっていたという事実は否めまい。しかし、日本軍閥は、またもちろんアメリカの法律主義も、こういう生半可の妥協案をとらなかったのである。}(松本重治:「上海時代(上)」,P45)

(4) 華北分離工作

袁世凱の北洋軍閥が支配してきた華北は、1928年、蒋介石の北伐により国民政府の支配下になったが、政治的に不安定な状態が続いていた。関東軍は満州の緩衝地帯として華北を国民政府から分離して自らの支配下に置こうと画策した。これが華北分離工作である。満州事変当時中華公使で太平洋戦争の敗戦時には外相を務めた重光葵氏は次のように述べている。

{ 関東軍が、北支工作に着手したのは、満州国の国防を鞏固にするという趣旨であり、参謀本部がこれに賛同した理由は、更に国防国家の建設のために、北支の資源を利用したいという附帯的趣旨に出でていた。北支軍※の示した熱意は、関東軍に対抗するための縄張りの問題であった。}(重光葵:「昭和の動乱(上)」,P129)

※(筆者注) 北支軍; 日本の支那駐屯軍のこと

図表2.4 中国分省図(1935年頃)

※ 「北平」は現在の「北京」

梅津・何応欽協定

1935年(昭和10年)5月、天津の親日系新聞社の社長が日本租界において暗殺される事件(親日新聞社長暗殺事件)が発生註22-8、また満州の匪賊を関東軍が討ち取ったところ河北省の保安隊が支援していたことが判明した、などから河北省を管轄する支那駐屯軍参謀長の酒井大佐が、北平軍事部会主任の何応欽らを訪ね、関係者の罷免、国民党関係団体や中央軍の撤退を要求した。このときの要求は極めて高圧的で、何応欽をして「生涯忘れ得ない侮辱を感じた」註22-9と言わせたほどであった。

中国側は、日本側の要求をすべて受け入れ、関係者の罷免や軍の撤退などを行ったが、合意事項を文書にせよ、という要求だけは拒否した。日本軍の要求により行ったのではなく、あくまでも自主的に行った、という形にしたかったためと思われる註22-10。なお、梅津(美治朗)中将は当時の支那駐屯軍司令官だったが、酒井参謀長から「極めて軽い警告を発したい」との報告はあったものの註22-11、要求内容についての報告はなされていなかった。

土肥原・秦徳純協定

梅津・何応欽協定と同様の協定を察哈爾(チャハル)省において結んだのが、土居原・秦徳純協定である。1935年6月、関東軍特務機関員の数名が自動車で移動中に当時チャハル省政府主席の宋哲元の軍に丸一日監禁された。これを口実に、関東軍奉天特務機関長の土肥原少将が宋哲元に、関係者の罷免、国民党関係団体や宋哲元軍の撤退を要求、6月27日宋哲元も要求を認める回答書を提出した。秦徳純は宋哲元の腹心である。

冀東・冀察政権設立

1935年9月24日、支那駐屯軍の多田駿司令官は、「北支5省連合自治体結成への指導を要す」という声明註22-12を発表、関東軍は土居原少将を派遣して華北の中国側実力者に自治政府を設立するよう説得した。国民政府も対抗してそれら実力者への説得を行ったため、自治政府設立に同調する者は少なく、日本軍は当初予定の5省連合はあきらめ、まず、河北省東北部の冀東地区(満州国との国境地域)に親日の殷汝耕をトップとする「冀東防共自治委員会」を11月25日成立させた。

国民政府はそれとは別に華北に政治委員会を作り、ある程度の自治を認めることを提案、日本政府もこれを認めたので、12月18日宋哲元を委員長とする「冀察政務委員会」が発足した。(宋哲元は国民党/日本との間の中間的存在だった。)

翌1936年1月に国民政府は「冀察政務委員会」の組織大綱を交付したが、管轄地域は河北省、チャハル省の2省に縮小され、自治権の範囲は限定的で事実上は国民政府に従属する組織になった註22-13。

華北特殊貿易(密貿易)

{ 日中関係の悪化にともない中国は日本からの輸入品に高い関税をかけていたが、関東軍はこれを解消するために冀東政府の関税を国民政府がかける関税の4分の1に引き下げた。これにより、日本からの輸入は増加したが、安い関税が適用されるのは日本製品だけであり、国民政府の関税収入を減少させただけでなく、イギリスやアメリカとの貿易にも影響が出て、日本政府は国際的非難を受けることになった。特殊貿易が廃止されたのは1937年に入ってからである。冀東政府の特殊貿易による収入は、かなりの額が関東軍の内蒙工作の資金として使用されたといわれている。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P88-P89 要約)

また、冀東政府の首都である通州では、アヘンやヘロインの密造、密売なども行われた註22-14。

(5) 綏遠事件

華北分離工作が思惑通りに進まず、行動範囲を長城の北側に限定された関東軍は、1936年(昭和11年)初頭から内蒙古(現在のモンゴル国南部と接する地域)への工作(内蒙工作)を開始した。

内蒙古自治運動の中心人物でチャハル省北部に本拠をおく徳王は、関東軍の支援を受けて西隣の綏遠省への進出を狙っていた。1936年夏から綏遠省東部で国民政府派の綏遠軍と徳王配下の内蒙軍とのこぜりあいが起き、11月中旬から12月にかけて本格的な戦闘が行われた。関東軍は飛行隊による支援や将校の派遣などを行ったが、徳王軍は敗退した。

この事件の意義について、秦氏は次の3点を指摘している。

{ ①蒋介石はこの事件に中央軍を派遣している。関東軍との衝突になれば日中戦争はこの時に開始されたかもしれない、②中央軍北上により、そのとき行われていた外交交渉(川越・張群会談)が停滞し、日中間の緊張が増大した、③国民政府は中国軍(綏遠軍)が関東軍を撃破したかのように誇張して宣伝し、中国国民は日本軍恐れるに足らず、と熱狂した。}(秦郁彦:「日中戦争史」、P123 要約)

綏遠事件は中国世論をわきたたせ、日中交渉にも影響を与えた註22-15。

2.2節の註釈

註22-1 張作霖暗殺犯

張作霖を爆殺したのはソ連の特務機関員だった、という説があるが、秦氏は8つの確証(①昭和天皇独白録に「犯人は河本大佐」と記されている、②河本大佐の書簡に犯行を示唆する文言がある、③河本大佐が実行の経緯を詳しく説明した資料がある、など)を示して関東軍の謀略であることに間違いない、と述べている。(秦郁彦:「陰謀史観」,P159~P165)

註22-2 満州事変の要因

{ 晩年いよいよ老獪になって、日本側の注文通りには動かなくなった張作霖であったが、彼の生命線は実は日本への依存にあった。むろん彼はそれを心得ていた。 … 満州の特殊地域性は、日本と彼とが持ちつ持たれつすることによって維持され得たのだ。… その張作霖を、日本軍部の手であさはかにも死なせてしまったのは、大事な偶像を自ら破壊したわけであった。満州の禍は、これより始まった。息子の学良が、日本を不倶戴天の仇と見たのは当然であった。そこへ伸びてきたのが国民政府の力である。学良は親の時代の日本依存を、国民政府依存に切り替えてしまった。}(石射猪太郎:「外交官の一生」,P180)

註22-3 世論の動き

{ 張作霖の爆死後、満州の支配者となった張学良が南京国民党政権の民族主義に同調し、在満日本権益にたいする経済的政治的圧迫を強化したため、「父祖10万の生霊と20億円の国費※を満州の戦野に投じた」日本国民の「生命線」一色を刺激し、世論の高揚を見た。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P4)

※日露戦争の犠牲者数と費用

註22-4 僧侶殺害は日本軍の謀略?

当時、上海の公使館付き武官であった田中隆吉中佐が、東京裁判で「僧侶殺害は関東軍の謀略だった」と証言している。(以下要約){ 田中隆吉は、川島芳子を使って関東軍から受け取った軍資金を中国人に渡し、反日分子を装わせて僧侶らを襲わせた。}(半藤一利:「昭和史」,P96-P97)

註22-5 天皇の指示

{上海派遣軍の司令官白川義則大将を任命するにあたって、天皇は「国際条約を守り、上海事件を拡大しない。上海から中国軍を撃退したら、決して長追いしてはならない。大軍を動かすのは戦争のためではなく、治安のためだということを忘れないで欲しい。陸軍の一部には、これを好機に南京まで攻めようとする気運があるときく」} (半藤一利:「昭和史」,P98-P99(要約))

半藤氏は満州事変への天皇の対応について次のようにも述べている。

{ あれほど大戦争を心配していた昭和天皇までが、「関東軍はよくやった」という内容の勅語を発します。… これは昭和天皇のされた一番の大ミスじゃないかと思うんですね。}(同上,P94-P95)

註22-6 タンクー協定の問題

{ 中国軍は抵抗挑戦および対満擾乱を行わないことを遵守履行する義務を負わされ、履行不十分とみなされた場合には日本側の武力発動を予期せざるを得なかった。これが、のちの華北事件の最も重要な契機となった。また、細目についての協定が必要であること、華北を実質的に安定させるに足るだけの政治的内容がないこと、などの問題もあった。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P7(要約))

註22-7 リットン調査団の報告要旨

(1) 柳条湖事件及びその後の日本軍の活動は、自衛的行為とは言い難い。

(2) 満洲国は、地元住民の自発的な意志による独立とは言い難く、その存在自体が日本軍に支えられている。

(3) 満洲に日本が持つ条約上の権益、居住権、商権は尊重されるべきである。

出典;Wikipedia:「リットン調査団」

註22-8 親日新聞社長暗殺事件の犯人

{ 同事件の黒幕として酒井参謀長説が伝えられていることも無視できない。… 当時の支那駐屯軍参謀石井嘉穂中佐も筆者への談話(1953年12月)で「酒井犯人説は当時も噂されていた」と述べている。}(秦郁彦:「日中戦争史」,P18)

註22-9 酒井参謀長の態度

{ そのときの酒井参謀長の何応欽に対する態度はきわめて高圧的、かつ威嚇的で、何応欽は「生涯忘れ得ない侮辱を感じた」といったそうである。}(松本重冶:「上海時代(上)」,P295)

酒井参謀長には次のような評判もあり、当時の軍人に功名争いがあったことが伺える。

{ 酒井少将は、同僚の中でただ一人、これまで勲章にありつく機会のなかった人であることが、真面目な人の間の心配の種であった。}(重光葵:「昭和の動乱(上)」,P131)

註22-10 中国側見解

{ 何応欽は、中国側の対応は"自発的"なものであるとし、一貫して「梅津何応欽協定」なるものは存在していないと主張している。確かに日本側要求を受諾はしたが、文書化された協定が作成され、正式に調印が行われたわけではない点で塘沽停戦協定などとは明らかに異なった性格のものであったと言える。 }(内田尚孝:「梅津何応欽協定再考 日中関係史の視点から」,アジア研究Vol.50,NO.3,July2004,P34)

註22-11 酒井参謀長の報告

{ 酒井は(梅津)軍司令官の出発に当って「貴下の留守中に、好意的に極めて軽い意味の警告を発したい」と述べて、梅津の承認を得たといわれ, … }(秦郁彦:「日中戦争史」,P19)

{ 軍中央部も政府(陸軍省を含め)との十分な事前了解と連絡なしに参謀本部の支那課を中心とする一部強硬分子が出先の板垣および酒井一派との間にあらかじめ成立していた既定計画の線に沿って実施したものであり、本来の縦断的命令系統は無視された。}(同上,P43)

註22-12 多田声明

「多田声明」と呼ばれるものでその内容は次のようなものであった。

(1) 北支における支那民衆の救済と福祉増進とを根本主張とする我軍の公明正大なる方針は終始一貫せるものであり、… 日満支共存の素地をなす北支の所謂明朗化は北支民衆の力に依り徐々に達成さるべきであるが、これを阻害する国民党及び蒋政権の北支よりの除外は威力の行使も亦已むを得ないであろう。

(2) この根本主張に基く我軍の態度は、(イ) 北支より反満抗日分子の徹底的一掃、(ロ) 北支経済圏の独立 … 、(ハ) 北支五省の軍事的協力による赤化防止、の3点にして

(3) これらのためには北支政治機構の改正確立を必要とするが、さしづめ北支五省連合自治体結成への指導を要す。

出典;秦郁彦:「日中戦争史」,P56-P57

註22-13 冀東・冀察政府

以下は、11月20日の有吉駐華大使と蒋介石、張群外交部長との会談内容であるが、中国側の断固たる姿勢がうかがえる。

{ … 中国としては中国の行政の統一を破るような(華北の)自治制度を認めることはできない。… 有吉大使は、華北問題は中国の内政問題であるとともに、外交問題、国交調整問題にも関連する、というと、同席の張群が口をさし挟み、『ありていにいえば、日本が土居原少将を召喚し、多田司令官の済南行などを止めさせさえすれば、華北の自治運動なるものは立ちどころに雲散霧消するであろう。…』 }(松本重治:「上海時代」,P388-P389)

註22-14 阿片などの密造・密売

{ 通州では禁制品である阿片やヘロインなども大量に密造・密売が行われ、管理された漸禁政策とは無関係に中毒者でもない民間人相手に大量に売りさばかれた。}(Wikipedia:「冀東防共自治政府」)

註22-15 中国国民の熱狂

綏遠事件が中国世論を沸き立たせたり、日中交渉に致命的打撃を与えたりした理由は次のとおりである。

(1) 内蒙古軍の編成や行動は関東軍の指導の下で行われ、したがって関東軍の息がかかった謀略であるに違いない、という中国官民一般の受け取り方があった …

(2) … 内蒙古軍による攻撃を中国軍が撃退した(11月15日―18日)、百霊廟で中国軍が夜襲を行い勝利を博した(11月23日)、というニュースが全国各地に達し、中国国民一般が熱狂するほどの拍手を送った。

(3) 内蒙古軍は、実は、日本軍であり、その日本軍を中国軍が破ったのだという、事実に輪をかけた逆宣伝が国民党宣伝部によって行われ、中国人心がとみに煽られた。結果的には、中国人心に、日本恐るるに足らずという自信を、数年来初めて与えることになった。}(松本重治:「上海時代(下)」,P124)