日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第5章 / 5.8 冷戦 / 5.8.3 冷戦と脱植民地化

5.8.3 冷戦と脱植民地化

第2次大戦後、アジアやアフリカでは列強の支配下にあった植民地が次々と独立(≒脱植民地化※1)していったが、独立にあたって冷戦の影響を受けることが多かった。東西両陣営ともに自陣営の範囲拡大を目指したので、国が分断されたり、超大国の脅威を受ける場合もあった。また、新たに独立を勝ち取った国々のなかには冷戦から距離をおき、第3世界とよばれる新たなグループを作る動きが出てきた。

※1 脱植民地化とは、狭義には政治的な独立をさすが、経済や文化まで含んだ広義の脱植民地化もある。

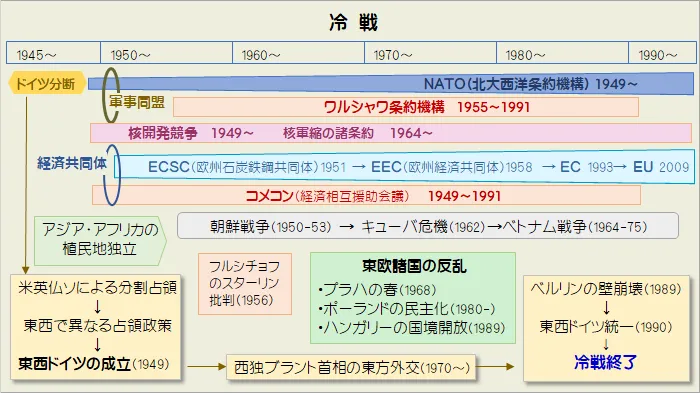

図表5.23(再掲) 冷戦

(1) 第2次大戦後の脱植民地化註583-1

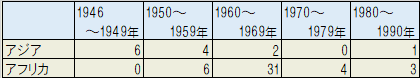

下表は第2次大戦後、アジアとアフリカで独立した国の数の推移を示している。アジアでは終戦直後から独立する国が多かったが、アフリカでは一歩遅れて1950年代半ば以降になっている。

図表5.25 脱植民地した国数の推移

出典)小川他「国際政治史」,P148の地図から作表

アジアでは、すでに宗主国アメリカと独立を約していたフィリピンが1946年に独立、1947年にはインドとパキスタン、ミャンマー、1949年にインドネシア、1953年にラオス、カンボジア、1955年に南北ベトナムがそれぞれ独立している。イギリスは、軍事力や経済力の劣化にともない、独立を認める代わりにコモンウェルス(イギリス連邦)への加盟を求める方法を採用するようになった。

木畑洋一氏は、植民地の独立を推進した理由には次の3つがある、という。

- ① 独立を求めるナショナリズム、民族運動の高まり

- ② 宗主国が支配を続けていくための力の劣化、あるいは植民地支配が困難という認識のもとで、その国への影響力を保持して行こうという思惑が働いた

- ③ 超大国となった米ソの姿勢が植民地支配に批判的、あるいは国際連合の存在

インドネシア独立註583-2

上記3点のすべてが含まれているのがインドネシアの場合である。

インドネシアは、日本の降伏直後1945年8月17日に日本の軍政に協力していたスカルノらが独立を宣言、9月末から宗主国オランダとの間で独立戦争が始まった。戦争が長引くにつれてアメリカは、インドネシア国民の反西欧ナショナリズムが高まり、ソ連の影響力が拡大することを恐れた。そこで1949年3月、オランダに対して武力による再植民地化を続けるのであればマーシャル・プランによる経済援助を打ち切る可能性を示唆した。1949年12月、オランダは独立戦争から撤退し、インドネシアは独立した。

(2) 朝鮮戦争註583-3 (1950年6月~53年7月)

南北分断

1945年8月9日、ソ連軍が日本侵攻を開始すると、アメリカはソ連に朝鮮半島を38度線を境に南北に分割占領することを提案し、ソ連も了解した。戦後、米ソの対立が激化する中で占領地域の統合ができないまま、1948年8月、北は金日成が率いる朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、南は李承晩を大統領とする大韓民国(韓国)が設立された。

開戦

金日成は武力による朝鮮統合を狙って1948年から韓国内でゲリラ戦を始めていたが、アメリカとの戦争になることを恐れたスターリンはそれ以上のことを許さなかった。1949年になってソ連は原爆の開発に成功し、中国では共産党政権が成立したことから、1950年4月、スターリンは金日成に武力行使を許可した。

6月25日に38度線を越えた北朝鮮軍は韓国軍を撃破してソウルを占領した。アメリカは国連に働きかけて米軍を中心とする国連軍を派遣し、北朝鮮軍を押し戻したが、10月には中国軍が参戦してきた。

影響

ヨーロッパからみると、朝鮮戦争は東ドイツが西ドイツに武力侵攻してくる可能性を想像させる事件であった。アメリカの主導のもと、1949年に成立したNATOの強化、西ドイツの再軍備が進められることになった。

また、日本との同盟関係を確保するために講和条約締結を急ぎ(1950年9月にサンフランシスコ講和条約締結)、本土、沖縄にアメリカ軍基地を常備するとともに、日本軍の再軍備も検討していた。

(3) スエズ危機註583-4 (1956年)

ナセル大統領

東西両陣営の外にいる第3勢力の存在感を示したのが1956年のスエズ危機におけるエジプトのナセル大統領であった。エジプトは1922年にイギリスから独立したが、イギリスの影響下にあった。アラブ民族主義を掲げていたナセルは1952年のクーデターで王政を倒して実権を握った。(1956年に大統領に就任)

スエズ運河会社の国有化

1948年に建国したイスラエルが、1955年にパレスチナのエジプト占領地ガザを攻撃すると、ナセルはアメリカに武器援助を求めたが断られたため、ソ連を頼り、1955年9月チェコスロヴァキアとの間で武器取引協定を締結した。米英はナセルを引き戻すためにナイル川上流に建設するアスワン・ハイ・ダムの建設費支援を提案したが、ナセルの態度は変わらず、フランスとの関係も悪化していた。ナセルはフランスが押さえ込もうとしていたアルジェリアの独立戦争を支持していたのである。

1956年7月19日、アイゼンハワーはダム建設の資金支援を撤回、対してナセルは7月26日、イギリスとフランスが株主になっていたスエズ運河会社の国有化を宣言した。運河の通行料をダム建設費に充当しようとしたのである。それでもアイゼンハワーは外交による解決を求めていたが、英仏はもう我慢できず、アメリカには内緒でイスラエルを巻き込んでエジプトの軍事攻撃を画策した。

スエズ戦争

1956年10月29日、イスラエル軍が攻撃の口火を切り、英仏は2日後に空爆を開始した。一方、ソ連はナセルを支持し、英仏に対しては核攻撃も辞さないと警告した。アメリカも激怒し、英仏を激しく非難して経済制裁を発動した。英仏の植民地主義的な行動はアラブ諸国を東側陣営になびかせてしまうことになりかねない、と懸念したのである。その結果、12月半ばまでに英仏は軍の撤退を余儀なくされた。

影響

ナセルはスエズ運河の支配をその後も確保し、アラブ世界の英雄となった。中東における英仏の影響力は低下し、これ以降アメリカが本格的にこの地域に関与することになる。

アメリカの行動をみていた英仏や西独は、アメリカに全面的に依存せずにヨーロッパ統合を進める必要性を認識、1958年のEEC設立につながった。

(4) キューバ危機註583-5 (1962年)

1959年、キューバではカストロが革命を起こし、親米政権を倒して社会主義政権を設立した。アメリカの目前に社会主義国ができたことにフルシチョフは喜び、中距離ミサイルを配備することを決定した。目的はアメリカのキューバ侵攻抑止とアメリカ本土に届く核ミサイルを配備することによって、ICBM(大陸間弾道ミサイル)での対米劣位を是正することであった。

1962年夏から秘密裏にミサイル基地の建設を始めたが、完成直前にアメリカの偵察機が察知し、アメリカは1962年10月、キューバ周辺海域を海上封鎖し、10月22日のケネディのテレビ演説でソ連にミサイルの撤去を要求した。国連は10月24日、米ソ両国に話し合いを始めることを提案し、米ソの間で書簡がやり取りされた。フルシチョフは公開書簡で、キューバに侵攻しないことを宣言すること、トルコに配備したアメリカの中距離ミサイルを撤去することを要求、ケネディもこれに応じたため、フルシチョフは10月28日にミサイル撤去を声明した。

一時は核戦争一歩手前までいったと言われているが、国連の介在もあり冷戦最大の危機は回避された。

(5) ベトナム戦争註582-6 (1964-75年)

独立戦争のはじまり

第2次大戦中、ベトナムには王族パオ・ダイによる日本軍の傀儡政権があったが、独立を目指すベトミン(ベトナム独立同盟)の解放区が北部を中心に広がっていった。

1945年8月、日本の敗戦を機にベトミンは蜂起し、9月2日、ハノイにホーチミンを大統領とするベトナム民主共和国の独立を宣言した。その直後、フランスは遠征軍を派遣し、独立を宣言していたラオスとカンボジアの独立を取り消させ、ベトミンとの戦いを始めた。

ベトミンは1950年にソ連及び中国の支援を受けて攻勢を強めたが、フランスはアメリカに支援を仰いで戦いを続けた。1953年、ベトナムとの戦争に集中するためラオスとカンボジアの独立を認め、ラオスとの国境線近くに要塞を作ってベトミン掃討作戦を計画したが、1954年5月、ベトミンの攻撃を受けて要塞のフランス軍は降伏した。

南北分断とアメリカへのバトンタッチ

1954年7月、米英仏中ソ、ベトミンとの間で停戦交渉が行われ、ベトナムを北緯17度線で分断することが決定した(ジュネーヴ協定)。2年後に統一のための選挙を行うことも定められたが、選挙をすれば北側に統一される可能性が高いことを知っていたアメリカは同意せず、結局、選挙は行われなかった。このころ、フランスはアルジェリアやモロッコでの独立戦争もかかえて軍事費が急増しており、1956年4月、バトンをアメリカに渡してベトナムから撤退した。

アメリカが南ベトナムを支援したのは、南ベトナムが社会主義化すれば、東南アジア全域がドミノ倒しのように社会主義化していくことを危惧したからであった。1960年に南ベトナム解放戦線(NLF)※2が結成され、アメリカは南ベトナム政府への軍事支援、経済支援を強化していった。

※2 「ベトコン」は、南ベトナム解放戦線の俗称で、アメリカなどが南ベトナムの共産勢力の組織という意味でこう呼んだ。(コトバンク〔ブリタニカ国際大百科事典〕)

アメリカの本格参戦

1964年8月、北ベトナムのトンキン湾において米海軍の駆逐艦が北ベトナムから攻撃され、その報復として1965年2月から北ベトナムに対する爆撃(北爆)が開始された。続いてアメリカ地上軍の大規模派遣も始まった。対してソ連と中国も北ベトナムへの支援を強化し、ベトナム戦争は泥沼化していった。1968年1月末、解放戦線(NLF)はテト(旧正月)攻勢をかけ、アメリカ軍と南ベトナム政府軍が大打撃を受け、アメリカ国内では戦争の行く末に対する不安感が高まっていった。

終戦へ

1969年にアメリカの新大統領に就任したニクソンは、国内外でますます強くなっていく反戦運動のなか、南ベトナム政府軍に防衛責任を委譲して、米軍を撤退させる「ベトナム化」政策を進めていった。北ベトナムとの和平交渉は1969年から始まり、1973年1月27日、パリ和平協定が締結された。和平交渉に同期して1968年末に53万人に達していたアメリカ軍の兵力は逐次削減され、1973年3月末には全員の撤収が完了した。1975年4月30日、北ベトナムと解放戦線(NLF)が南ベトナムの首都サイゴンに入城し、戦争は終結した。

(6) ソ連のアフガニスタン侵攻註583-7 (1979~88年)

1919年の独立以来アフガニスタンは王政をしいていたが、1978年4月、ソ連と関係の深いアフガニスタン人民民主党(PDPA)がクーデターを起こして政権を掌握した。しかし、1979年1月、イスラム教にもとづく国家を成立させたイラン革命の影響を受け、アフガニスタンでも1979年3月にイスラム主義者による反乱が起きて、PDPAとの内戦に発展していった。

アフガニスタンを自陣営に確保しておきたいソ連は1979年12月、PDPAの要請にもとづきアフガニスタンに侵攻した。アメリカのカーター政権はソ連を激しく非難し、経済制裁やモスクワ五輪のボイコットなどを呼びかけた。しかし、ヨーロッパ諸国はアメリカと一歩距離を置き、ソ連を非難しつつも対話を継続しようとした。そしてイギリスが提案したアフガニスタンを中立化する、という案をソ連に提示したがソ連は拒否した。結局、アフガニスタンはソ連のベトナムとなり、泥沼にはまり込んで国力を消耗したあげく、ようやく1988年にゴルバチョフが撤退を表明した。

5.8.3項の主要参考文献

- 木畑「20世紀の歴史」、岩波新書、2014年9月19日

- 小川・板橋・青野「国際政治史」、有斐閣、2018年4月10日

- 山本健「ヨーロッパ冷戦史」、ちくま新書、2021年2月10日

5.8.3項の註釈

註583-1 第2次大戦後の脱植民地化

木畑「20世紀の歴史」,P192-P193 小川・板橋・青野「国際政治史」,P147-P149

{ 国連憲章はその第1条で「人民の同権および自決の原則の尊重」をうたっている。新たに独立した国々は、国連への加盟を認められることによって、主家国家としての位置を確保していったが、そのような加盟国の増大は植民地独立を推進する国連の姿勢の強化につながっていったのである。}(木畑「同上」,P193)

註583-2 インドネシア独立

木畑「同上」,P187-P189 小川・板橋・青野「同上」,P149

註583-3 朝鮮戦争

小川・板橋・青野「同上」,P133-P138 山本「ヨーロッパ冷戦史」,P92-P94 木畑「同上」,P216-P217

{ スターリンは金日成との会談で、アメリカが介入してもソ連は戦闘に参加しない、と念を押した。…

トルーマンは、東側が朝鮮半島で勝利して、西欧や日本が次の攻撃対象となることを恐れていた。また、朝鮮半島の共産主義者の攻撃に対処できなければ、アメリカが同盟国を防衛するという「信頼性」が失われて同盟体制を動揺させ、結果としてアメリカの安全にとっても大きな問題になると考えた。}(小川・板橋・青野「同上」,P136-P137)

註583-4 スエズ危機

小川・板橋・青野「同上」,P154-P157 山本「同上」,P180-P181

{ ソ連が中東での影響力を拡大することを恐れたアメリカは、ソ連の「機先を制する」ため、国連総会で即時停戦と3国の撤退を求める決議を可決させた。}(小川・板橋・青野「同上」,P157)

註583-5 キューバ危機

小川・板橋・青野「同上」,P161-P162 松尾「ヨーロッパ現代史」,P132-P133

{ キューバ危機における国際連合の活躍は印象的である。米ソのあいだに武力衝突の危機が迫ったとき、国連事務総長ウ・タントは10月24日、米ソ両国に問題解決のための話合いをはじめることを提案し、… やがてケネディとフルシチョフのあいだに、直接に書簡が交わされて、その結果がソ連の譲歩ということになった。

フルシチョフを譲歩させたのは、なんといっても、局地的にも全世界的にもアメリカの軍事力が優越していたことと、その力を背景にしたケネディが、断固とした態度をとりながら、妥協のための道をあけておいたことにある。しかし、仲介者がなければ交渉のきっかけをつかめないことを考えると、ウ・タントと国際連合の果たした役割がいかに重要なものであったかがよくわかる。}(高坂正尭「国際政治」,P164-P165)

註583-6 ベトナム戦争

アメリカへ引き継ぐ前まで; 服部・谷川「フランス近代史」,P246-P252

引継ぎ後; 小川・板橋・青野「同上」,P172-P178、木畑「同上」,P217-P219

{ なぜアメリカはベトナムへの介入を深めていったのか。ケネディ政権期から、米政府内部には交渉によって休戦を模索すべきであるという意見も存在していた。ケネディ自身も米軍を派遣すれば、泥沼にはまり込んでしまうと予測していた。

ケネディもジョンソンもアメリカの信頼性――アメリカが世界中どこでも共産主義に立ち向かい、同盟諸国の利益を防衛するという決意――を示すことが重要だと考えていた。そうしなければ、中ソはより危険な行動をとり、アメリカの防衛関与を信じられなくなった同盟国は中ソの圧力に屈してしまうかもしれない。}(小川・板橋・青野「同上」,P173)

註583-7 アフガニスタン侵攻

小川・板橋・青野「同上」,P187-P191 山本「同上」,P377-P379