日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第5章 / 5.3 第2次世界大戦の始まり / 5.3.1 開戦

5.3 第2次世界大戦の始まり

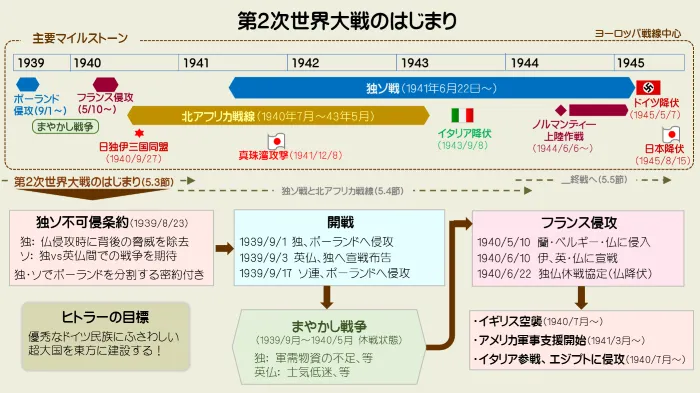

ソ連と不可侵条約及びポーランド分割に関する密約を交わしたヒトラーは、まずポーランドに侵攻した後、オランダ・ベルギー・フランスに侵攻して戦車や航空機を駆使した電撃戦により1.5カ月ほどで屈服させた。これを見たイタリアも参戦してきた。しかし、徹底抗戦を叫ぶイギリスはアメリカの支援も受けてドイツ空軍の空爆を耐えきった。

図表5.7 第2次世界大戦のはじまり

5.3.1 開戦

第2次世界大戦は、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻し、それに対して英仏が宣戦布告することによって始まった。ヒトラーはポーランド侵攻にあたって、東西両面作戦を強いられることがないようにソ連との間に不可侵条約を締結していた。

(1) ヒトラーの野望

1933年にヒトラーが政権を獲得すると、さっそく彼は自身の野望を実現するための活動を開始した。ヒトラーの野望はすでに1925・27年に刊行した『わが闘争』で明らかにされていたが、「ヨーロッパ大陸を制覇し、東方にドイツ人の生存圏を確保すること」であった。(詳細は5.2.5項参照)

ヒトラーは、ただちに軍備増強を開始するとともに国内の統治体制を整備して「挙国一致体制」を築き上げると、1938年3月にオーストリアを併合、1939年3月にはチェコスロヴァキアを支配下においた。(詳細は5.2.4項(3)参照)

(2) 独ソ不可侵条約註531-1

チェコスロヴァキアを併呑した直後の1939年3月23日、ヒトラーはリトアニアのメーメル地方(現クライペダ)を強奪し、同じころポーランドにもダンツィヒ(=グダニスク)の返還などを要求した。これに対して、3月31日、イギリスはポーランドに安全保障の支援を約束した。

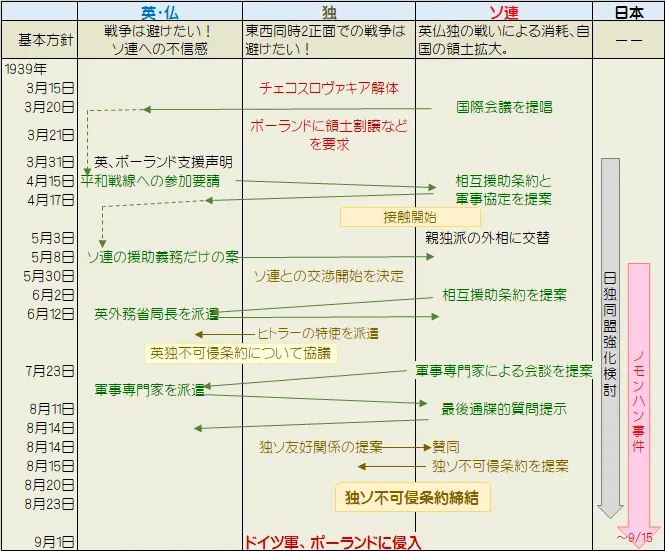

ミュンヘン会議に招請されず疎外感を持っていたソ連は3月20日、英仏などドイツの侵略を阻止しようとする国々による国際会議を提唱した。「虫唾が走るほど共産主義者が嫌いだった」イギリス首相チェンバレンは、しぶしぶ4月15日から交渉を始めることにした。ソ連は英仏ソ2か国による相互援助条約と軍事協定の2面から協議を提案し、イギリスはソ連に関係者を派遣して交渉にあたらせたが、交渉は遅々として進まなかった。

英仏との交渉が期待薄となったソ連は、内々ドイツとの接触を始めていた。スターリンは、英仏はソ連を巧みに誘導してドイツと戦わせ、自分たちは高みの見物をしようとしているのではないか、と疑っていた。もっとも、スターリンにとっては、英仏がドイツと戦って双方が消耗することが望ましい展開だった。

ヒトラーはポーランドを攻略したあと、フランスに攻め込むつもりであり、その際背後から攻められることはどうしても避けたかった。そのため、ソ連からのアプローチには前向きで、ポーランド東部をソ連に渡すことなどを条件に独ソ不可侵条約が成立する運びとなった。

図表5.8 独ソ不可侵条約成立の経緯

出典) 斎藤「戦間期国際政治史」,P275-P288をもとに作成

こうしたかけひきが行われているとき、モンゴルでは日本とソ連がノモンハン事件で戦っていた。また日独間では同盟締結の交渉が行われていたが、この独ソ不可侵条約締結を聞き、時の首相平沼麒一郎は「欧洲の天地は複雑怪奇」という有名な言葉を残して退陣した。日独同盟条約は1年遅れて1940年9月に締結されることになる。

(3) ポーランド侵攻開始註531-2

1939年8月23日、独ソ不可侵条約締結の報が伝わると、英仏は対ポーランド援助条約※1を締結した。英仏が開戦に逡巡するのではないかと期待していたヒトラーはこれに驚き、当初の進攻予定8月26日を延期した。開戦の責任をポーランドに押しつけたいヒトラーは、8月30日深夜に刻限をきり、交渉に応じる用意があるとの姿勢をとった。駐ベルリンのイギリス大使はドイツのリッペントロップ外相に、戦争回避の条件は何か、と迫ったが、リッペントロップはのらりくらりと逃げるだけで具体的な条件を提示することがないまま8月30日は過ぎ、8月31日、ヒトラーはついに侵攻命令を発した。

9月1日未明、ダンツィヒ沖合のドイツ戦艦からの砲撃を皮切りに、ドイツ軍のポーランド侵攻が始まった。

ドイツ軍は北方集団と南方軍集団の二手に分かれて進撃し、兵員150万人、戦車3000両、航空機2000機が投入された。対するポーランド軍は、兵員130万※2、戦車・装甲車600両、航空機900機であった。ドイツ軍はまず、ポーランド軍の航空基地や通信基地を爆撃し、そのあとを戦車部隊や自動車部隊が突進した。こうしたドイツ軍機動部隊の前にポーランド自慢の騎兵部隊と歩兵部隊はとても太刀打ちできなかった。通信網を破壊されたポーランド軍は組織的な戦闘がほとんどできず後退を続けた。

※1 対ポーランド援助条約は、もしドイツがポーランドへ侵攻すれば英仏は軍事援助をあたえるというもの。

※2 兵員130万のうち、9月1日までに持ち場につくことができたのは3分の1。(ビーヴァー「第2次世界大戦(上巻)」,P59)

(4) 英仏宣戦布告註531-3

9月3日、イギリスとフランスはドイツに宣戦布告し、オーストラリアとニュージーランドもこれに続いた。ポーランドはこれを歓迎し、ワルシャワは歓喜に包まれた。一方、外相リッペントロップから「イギリスは土壇場で日和るハズ」と言われ続けてきたヒトラーは愕然とした。

しかし、英仏は宣戦布告したものの、わずかに兵を動かしただけで、ドイツとの本格的な戦争に踏み切ることはなかった。

(5) ソ連参戦註531-4

9月17日、ドイツとの密約に従って、ソ連軍がポーランド東部の国境を越えて侵攻を開始した。ソ連は侵攻の理由を、白ロシア(現ベラルーシ)とウクライナの国民を守るため、とした上で、ポーランド共和国はすでに存在しておらず、ソ連・ポーランドの不可侵条約※3は無効である、と主張した。しかし、ポーランド政府はなくなっておらず、ソ連侵攻の日の朝、ワルシャワを離れてルーマニア国境をめざしているところであった。

すでにポーランド東部に進出していたドイツ軍はヒトラーの指示に基づいて撤収をはじめ、9月22日にはソ連軍への引き渡しを完了した。ソ連軍はその後も抵抗を続けるポ―ランド人たちを掃討していった。

※3 ソ連とポーランドは1932年に相互不可侵条約を締結していた。

(6) ワルシャワ陥落註531-5

ドイツ軍はポーランドの首都ワルシャワの包囲作戦を9月16日から始めていた。ワルシャワには屈服をよしとしないポーランド人が集結し、頑強に抵抗を続けていた。ヒトラーは爆撃機による集中爆撃を命じ、9月20日から猛爆撃が開始され、9月27日ワルシャワは陥落した。

ポーランド軍の抵抗はその後も続いたが、10月6日をもって組織的な抵抗は終った。

(7) ポーランド人・ユダヤ人の弾圧註531-6

ドイツ・ソ連との開戦前、ポーランド軍の総司令官は、{ 相手がドイツ人だとわれわれは自由を失う恐れがあるが、相手がロシア人だと、魂まで失いかねない。}(ビーヴァー「同上(上巻)」、P44) と語っていたというが、終戦後のポーランドはドイツ支配地域もソ連支配地域も、激しい弾圧と虐殺に見舞われた。

ドイツ支配地域

ドイツはワルシャワを含む中央部から南西にかけた一帯を「ポーランド総督府」とし、それ以外の地域はドイツ民族を入植させるため、「民族ドイツ人」※4以外のポーランド人は追放したり、強制労働に徴発したりした。また、将来の抵抗運動でリーダーとなりうる知識人、聖職者、貴族などは次々と捕えられ、殺された。

およそ350万人いたとされるユダヤ人については、総督府に移送するよう指示が出されたが、移送されてきたユダヤ人は狭いゲットー(強制収容所)に押し込められ、わずかの食事が与えられるだけで、飢餓と病気で死ぬまで放置された。この時点でユダヤ人の絶滅計画は存在しなかったが、現場ではそうした方向に動き始めていたのである。

※4 民族ドイツ人とは、これまでドイツ本国に住んだことがないドイツ人のことで、バルト三国やルーマニア、バルカン半島などにいた。(ビーヴァー「同上(上巻)」、P81)

ソ連支配地域

スターリンは、1920年の「ソヴィエト=ポーランド戦争」で自分が率いていた部隊が目的を達成できず、強い批判を浴びたことから、ポーランド人に激しい憎しみを抱いていた。

1939年のポーランド侵攻後、ソ連はポーランド人の愛国的言動を“反革命"と位置づけ、地主、教師、聖職者、ジャーナリスト、将校など10万人を逮捕し、処刑したり、収容所に送ったりした。

1940年になると、シベリア、中央アジアへの追放がはじまった。「クラーク(富農)は人民の敵」というスローガンのもと、NKVD※5 の指揮のもと該当する家族が選定され、強制的に移送された。

※5 NKVDは「内務人民委員部」で、ソ連の秘密警察、KGBの前身。

5.3.1項の主要参考文献

- 斎藤孝「戦間期国際政治史」、岩波現代文庫、2015年5月10日、原本は岩波全書(1978年5月)

- A・ビーヴァー著、平賀秀明訳「第2次世界大戦(上巻)」、白水社、2015年6月10日

- 太平洋戦争研究会「第2次世界大戦」、河出書房新社、1998年8月10日初版、2019年8月20日新装版

5.3.1項の註釈

註531-1 独ソ不可侵条約

斎藤「戦間期国際政治史」,P276-P286 ビーヴァー「第2次世界大戦(上巻)」,P41-P48

{ この大戦が始まる前、ヒトラーの戦略は、それほど首尾一貫したものではなかった。ソ連に対する攻撃を念頭に、その前段階としてイギリスとの同盟関係を模索したことも何度かあった。だがかれは最終的に、フランスに先制攻撃を仕掛け、あわせてヨーロッパ大陸におけるイギリスの影響力を排除するという方向に動く。まずは西方を攻めると決めたからには、東方から脇腹を突かれないよう、それなりの手立てが必要だった。}(ビーヴァー「同上(上巻)」,P41)

{ ヒトラーと合意がなったことで、スターリンはバルト三国とベッサラビアを確保した。ドイツが西方からポーランドに侵攻するさい、同国の東半分をもらうという密約については、言わずもがなだ。さらにヒトラーの次なる相手が仏英両国だと判明したので、スターリンは西方の資本主義者たちが血まみれの戦いを演じ、結果、ドイツが国力を衰退させることを期待した。そうなれば、自ら発動した大粛清*によって弱体化し、志気の低下に見舞われている赤軍を再建する貴重な時間が稼げるというものだ。}(ビーヴァー「同上(上巻)」,P45)

*大粛清(大テロル)については、5.2..6項(2) を参照

註531-2 ポーランド侵攻開始

太平戦争研究会「第2次世界大戦」,P16-P19 ビーヴァー「同上(上巻)」,P49-P53、P56-P60

ドイツ軍の兵員数について、太平洋戦争研究会は150万人(P16)、ビーヴァーは{ほぼ300万を動員できた…うち150万の兵員はすでにポーランド国境まで移動しつつあった}(P57)としている。

{ 侵攻開始日の朝、… ドイツ国会で … ヒトラーはこう主張した。自分はポーランドに対して道理をわきまえた要求を行ってきたが、彼らは拒否をもって応じたと。そうは言うが、ヒトラーはこれまで、要求の具体的内容をワルシャワ側に示さぬことに細心の注意を払ってきたのだが。彼の言うところの“16か条の和平提案”の中身は、なんと侵攻当日に明示されるという、誠実さの欠片もないやり方で公表され、今回の衝突の責任がすべてワルシャワ側にあることの根拠とされた。}(ビーヴァー「同上(上巻)」,P60)

註531-3 英仏宣戦布告

ビーヴァー「同上(上巻)」,P63-P68、P74-P75 太平戦争研究会「同上」,P18-P19

{ 当時のフランス陸軍のドクトリンは遠征型ではなく、基本的に防衛型で、もっぱら防御に重点が置かれていた。… 有事の際は救援に向かうとポーランド側に約束したけれど、ドイツがライン川流域および西部国境地帯に構築した大がかりな要塞線を突破するなんて不可能であるとガムラン将軍は信じていた。… イギリス側も積極性という点ではフランスといい勝負だった。ドイツが築いた要塞線「ヴェストヴァル」を … 警戒していた。結果、「第2次世界大戦」の劈頭、英仏独の3カ国が実際に干戈を交えるまでの一時期、およそ奇妙な無風状態が延々と続くことになった。}(ビーヴァー「同上(上巻)」,P74)

註531-4 ソ連参戦

ビーヴァー「同上(上巻)」,P75-P77 太平戦争研究会「同上」,PP19

ソ連の進攻が遅れた理由について、ビーヴァーは「早すぎると英仏が宣戦布告する可能性があった」とし、太平洋戦争研究会は「ドイツ軍の速い進撃に、うかうかしていると分け前がもらえなくなる、と焦った」としている。

なお、ノモンハン事件で日本との休戦協定が成立するのは9月15日であるが、それがソ連参戦に影響した可能性はあるかもしれない。

註531-5 ワルシャワ陥落

ビーヴァー「同上(上巻)」,P78-P80 太平戦争研究会「同上」,P19-P20

ソ連はポーランド東部を獲得し、バルト3国をソ連邦に組み込むことに成功した。では、ドイツとソ連のどちらがより得したのか、ビーヴァーはドイツだという。

{ … その点についてほとんど疑問の余地はない。イギリス海軍による封鎖の脅威にさらされていたドイツは、いまや戦争遂行に必要なあらゆるものを手に入れた。穀物、石油、そて鉄鋼生産に必要なマンガンは、すべてソ連が単独で提供できたし、その他の物資についてもスターリン政権がパイプ役をつとめてくれた。}(ビーヴァー「同上(上巻)」,P78-P79)

註531-6 ポーランド人・ユダヤ人の弾圧

ビーヴァー「同上(上巻)」,P80-P88 太平戦争研究会「同上」,P20-P22

{ ヒトラーは10月4日、ポーランド侵攻に際して捕虜や民間人を殺害した兵士に対し、一括恩赦を与えた。この者たちは「ポーランド人が犯した残虐行為の苦しみ」から、つい行動に出てしまったのだと認定された。ただ、将校たちの多くはこの措置に落ち着かない気分を味わった。そんなことをすれば、軍紀の乱れを招きかねないからだ。…

第8軍司令官が、親衛隊や…民族ドイツ人からなる自衛団が民間人を殺害することに、猛然と抗議の声をあげると … ヒトラーは怒りを爆発させ「救世軍みたいなやり方で、戦争など行なえるわけがない」と声を荒げた。}(ビーヴァー「同上(上巻)」,P82)