日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第5章 / 5.1 第1次大戦の後始末 / 5.1.2 国際連盟と不戦条約

5.1.2 国際連盟と不戦条約

国際連盟は、欧米の知識人や市民の平和団体が戦争防止のために提示した様々な国際組織案を背景に成立した。そこで求められたのは、従来のような大国の秘密会議による平和ではなく、中小国もまじえた国際法に基づくオープンな問題解決であった。しかし、大国アメリカは参加せず、日本やドイツも自国の膨張政策を束縛されるのを嫌って脱退し、第2次世界大戦を防ぐことはできなかった。

一方で国際連盟は保健衛生や人道面の活動で成果を出しただけでなく、国際法や国際組織を世界に根付かせるという役割も果たした。

国際連盟規約では戦争を完全には禁止していなかったが、フランスとアメリカが世界に呼びかけて戦争を違法化する不戦条約を1928年に締結し、最終的に世界64か国が参加した。

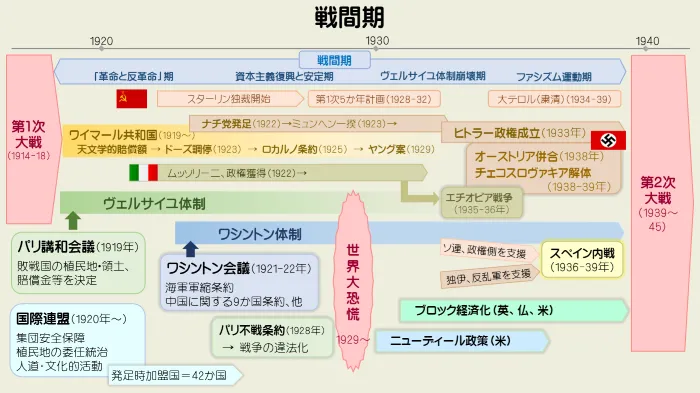

図表5.1(再掲) 戦間期

(1) 国際連盟の設立註512-1

20世紀初頭の伝統的国際法では戦争は違法ではなく、国家の権利として認められていた。そうしたなかで、平和運動を進める民間団体が欧米に130ほどあり、うち60余りはアメリカにあった。これらの団体は、経済制裁や武力制裁を認めた国際組織の設立、あるいは国際法の整備や仲裁裁判所の設置などについて提案していた。こうした活動を背景にウィルソンは1917年から国際組織の設立について検討を進め、1918年1月、「14カ条」の最後の条項で平和のための国際組織の設立を提案したのである。

パリ講和会議では、1919年1月25日の総会で国際連盟の設置が決議され、連盟規約検討委員会が設けられた。検討委員会では、1国1票の原則と理事会の構成、集団安全保障、植民地の処遇(委任統治)などの議論をもとに、国際連盟規約が作成された。4月28日パリ講和会議総会で連盟規約は採択され、ヴェルサイユ条約はじめ各国との講和条約の第1編に記載された。

(2) 日本の対応註512-2

欧米諸国との不平等条約の改正が1911年になってようやく実現し、海外進出を狙っていた日本にとって、国際裁判や国際会議によって紛争を解決しようという思想や運動はなじみがなく、国際連盟への関心は低かった。近衛文麿はパリ講和会議の随員として渡欧する前に、「無条件無批判に英米本位の国際連盟を謳歌すべきでない、英米の大義には裏がある」と雑誌に寄稿していた。一方、パリ講和会議に全権として参加した牧野伸顕は、「日本は秘密外交や同盟を重視する旧外交のやり方を改め、ウィルソン的な外交のやり方を学ばなければならない」と説いた。

結局、日本の外務省は国際連盟について明確な方針を決めることができず、「人種平等条項」の提案以外は白紙主義をとり大勢に任せることになった。人種平等条項は、この当時アメリカで起きた移民排斥運動に対するもので、理事会で過半数の賛成を得たものの、ウィルソンの反対によって採用されなかった。

(3) アメリカの不参加註512-3

アメリカが国際連盟に加盟するためには、連盟規約が書かれたヴェルサイユ条約を議会(上院)が批准する必要があった。批准には3分の2以上の賛成が必要だったが、共和党議員は全員が反対にまわり、賛成する民主党議員は過半数にも達しなかった。問題になったのは、領土保全を取り決めた連盟規約第10条※1で、自国に直接利害関係のない地域で戦争が起きた場合でも自国の軍隊を送らなければならないことに反対したのである。

ウィルソンは世論に直接訴えかけることにより、逆転を目指したが、疲労が重なって活動を中断せざるを得なくなった。最終的に民主党議員の多くは賛成にまわったが、3分の2を獲得することはできず、アメリカの民間団体がその構想に大きな役割を果たした国際連盟にアメリカは参加しないことになった。

なお、アメリカ政府は分野によっては国際連盟の活動に協力し、アメリカの民間企業や団体は財政的・人的支援を行った。

※1 連盟規約第10条〔領土保全と政治的独立〕 連盟国は、連盟各国の領土保全及び現在の政治的独立を尊重し、かつ外部の侵略に対し之を擁護することを約す。右侵略の場合又はその脅威もしくは危険ある場合においては、連盟理事会は、本条の義務を履行すべき手段を具申すべし (篠原「国際連盟」,Ps3371-)

(4) 国際連盟の構造

所在地註512-4

国際連盟の本部は中立国スイスの首都ジュネーヴに置かれた。最初はホテルなどを使っていたが、ロックフェラー財団の寄付により本部が新築され、1936年に事務局が移転した。

加盟国註512-5

1920年1月国際連盟発足時の加盟国は42カ国だった。ドイツは1926年に加盟したが1933年に脱退、ソ連も1934年に加盟したが1939年に除名され、日本は1933年に脱退した。

組織註512-6

国際連盟の組織は、会議体としての総会及び理事会、司法制度としての常設国際司法裁判所、行政を担当する事務局の3つの組織と国際労働機関などの関連機関で構成されていた。総会では国の大小にかかわらず1国1票の投票権が定められた。発足時の理事国は常任が4か国(英仏伊日)、非常任は4か国で総会の選挙により選出された。事務局は国際公務員として総会・理事会の運営事務を担当するだけでなく、総会が設置した連盟の関連機関(難民事務所、保健局など)の事務担当も担っていた。

財政註512-7

国際連盟の運営費用は加盟国の財政規模によって決まる分担金によって賄われた。ほとんどの加盟国は分担金を所定の期限までに支払ったが、中小国のなかには滞納する国もあった。中国は内政上の混乱により滞納が続いた。

(5) 委任統治註512-8

ウィルソンは「14カ条」で敗戦国の植民地について具体的なことは示さなかったが、戦争終結時に国際連盟の下で統治を信託する構想を述べた。イギリスもこれに同調したが、フランスや日本、オーストラリアなどは旧来の宗主国への併合論を主張した。その打開策として提示されたのが、委任統治地域を発展度に応じてA、B、Cの3つに区分するという案であり、この案によって受任統治制度が発足することになった。対象となったのはドイツとトルコの支配地域であり、第1次大戦以前の植民地は対象にならなかった。

委任統治地域と受任国(カッコ内)

A式(早期の独立を視野に入れて住民の自治を促す);

シリア(仏)、レバノン(仏)、パレスティナ(英)、トランスヨルダン(英)、メソポタミア<イラク>(英)

B式(受任国とは別個の法制度の下で、宗教その他住民の独自性を尊重する);

西トーゴランド(英)、東トーゴランド(仏)、西カメルーン(仏)、東カメルーン(英)、タンガニーカ(英)、ルワンダ・ウルンディ(ベルギー)

C式(受任国の構成領域の一部として扱う);

南西アフリカ(南ア)、北東ニューギニア(豪)、ナウル(豪、ニュージーランド、英)、西サモア(ニュージーランド)、南洋諸島<カロリン諸島、マリアナ諸島など>(日)

※ 木畑「20世紀の歴史」,P101の表にもとづいて作成。

委任統治は、優れた文明を持つ国がそうでない国を導き援助するという考え方をもとにしていた。そのため、受任国は統治状況(労働、軍事、経済、人口動態、教育、衛生、自由、など)を、国際連盟の委任統治委員会に報告する義務があった。

委任統治制度は「隠れた併合」に過ぎないという評言もあり、いずれの受任国も自国の領土の拡大として扱った。とはいえ、国際連盟が介在する国際的統治という建前を採らざるをえなくなったという変化には、歴史的意味がある。

(6) 紛争処理の事例

国際連盟には多くの紛争が持ち込まれた。そのうち中小国同士の紛争のなかには国際連盟の調停により解決したケースもあったが、大国がからむ紛争の場合は、ほとんどうまくいかなかった。ここではイタリアが関わっていたコルフ島事件(1923年)と日本が起こした満州事変(1931-32年)を紹介する。

コルフ島事件註512-9

1923年8月、ギリシャ西北端に浮かぶコルフ島(ギリシャ領)でイタリアの将校が暗殺され、その報復としてイタリアが同島を占領した。折しも連盟理事会が開かれており、ギリシャ代表が提訴したが、イタリアはこの問題を連盟ではなく、第1次大戦で設置された英仏日伊からなる大使会議で扱うことを要求した。結局、大使会議がギリシャに賠償金支払いを定めた解決策を連盟理事会に提示して決着したが、大使会議が解決を主導したことに批判が集まった。

満州事変註512-10

1931年9月18日夜、南満州鉄道の線路を日本軍が爆破して満州事変が始まった。日本軍はこの爆破を中国側によるものとして、軍事行動を起こし満州全域を制圧してしまった。9月21日、中国代表が国際連盟に提訴、国際連盟は理事会で審議し、9月30日に日中双方に軍事行動の停止を求める決議を採択した。

1932年1月28日に上海で中国軍と日本軍が衝突すると、2月19日の連盟理事会は特別総会の招集を決定し、大国だけでなく中小国も交えた場で議論されることになった。上記のコルフ島事件では大国だけで解決が図られたが、大国の秘密外交に対する中小国の反発が大きくなっていたのである。

1931年12月10日の理事会で、調査団を派遣することが決定され、イギリス人リットン卿を団長とする調査団が日本と中国、満州を訪問して調査活動を行い、1932年9月に報告書を完成させた。この報告書では、9月18日以降の日本の行動を正当なものとは認めなかったが、日本が満州に特別な権益を有していることには一定の理解を示していた。

1932年3月11日に国際連盟は、18カ国代表と総会議長による「19人委員会」を設置して解決策を討議することを決定した。リットン調査団帰国後、この「19人委員会」がリットン報告書を審議し、勧告決議案が1933年2月24日の総会に提示されたが、リットン報告書を基準にしながらも満州国の存続を認めない、などより厳しい内容であった。

採決の結果、賛成42、反対1(日本)で勧告決議案は可決された。日本代表団はこれを不満として会議場を退場し、1933年3月27日、正式に国際連盟の脱退を表明した。

{ 満州事変への対応は、国際連盟に内在する本質的弱点を露呈したという歴史家クリストファー・ソーンの指摘は正しいであろう。集団安全保障は大国の協力があって可能となる。しかし大国の足並みはそろわず、また大国自身がその原則に違反したとき、国際組織が有効な措置をとることは容易ではないのである。}(篠原「国際連盟」,Ps2637-)

(7) 人道・文化面での活動註512-11

国際連盟は安全保障の面では十分な成果をあげられなかったが、人道・文化的な面ではのちの国際連合につながる成果を残した。特に保健分野での成果は高く評価されている。

- ・保健分野では、伝染病予防のための情報通知、マラリアなど感染症の治療薬開発、血液型の基準の確立、健康維持のために必要な栄養についての栄養レポートの発行などを行った。国際連盟が設置した保健機関はのちのWHOに引き継がれた。

- ・難民高等弁務官制度を作り、ロシア等の難民救済にあたるとともに、難民の法的地位の定義なども行った。

- ・女性や子供の人身売買防止について1921年に協定が作成され、同意年齢の引き上げなどが規定された。

- ・図書館や博物館の相互協力のための団体を設立したり、世界遺産の概念になる文化財保護のための協定草案を作成した。のちにユネスコになる国際知的協力機関が設置された。

(8) 国際連合へ

第2次世界大戦勃発註512-12

日本が国際連盟を脱退した約半年後、ヒトラーが政権を握ったドイツは再軍備や膨張政策の邪魔になるとして1933年10月、国際連盟を脱退した。ドイツの脱退により、ヒトラーの侵略政策に対する対応は大国間外交によって対応するしかなくなった。ソ連は1934年に加盟したものの、英仏はソ連を敵視し対ドイツ政策を共同で進めようとはしなかった。1937年以降、イタリア、スペイン、ハンガリー、チリなどの中南米諸国の脱退が相次ぎ、国際連盟が無力化するなかで1939年に第2次世界大戦が始まったのである。

国際連合註512-13

アメリカでは第2次大戦の開戦後まもなく、国務長官ハルが音頭をとって戦後の国際機構の検討が始まり、1943年には米議会下院で新たな国際組織の創設が決議された。1944年になると米英ソ中により具体的な運営方式が議論され、1945年4月には50か国が参加して国際連合創設会議が開かれ、同年10月に国際連合が創設された。国際連合では、常任理事国に拒否権が認められ大国の地位が強固になったほか、安全保障理事会や国連軍の設置などの改訂があったが、多くの組織は国際連盟を踏襲することになった。

国際連盟の評価註512-14

国際連盟を設立した目的は戦争の防止や軍縮だった。しかし、その目的は達成できなかった。常任理事国による侵略が起きたとき、国際連盟は有効な措置をとれなかったのである。

国際関係史が専門の篠原初枝氏は、国際連盟の成果として次の3点をあげる。

- ・保健衛生、難民救済、知的協力など社会的、人道的な側面で、現在につながる制度や仕組みを作った。

- ・連盟規約や常設国際司法裁判所の設立により、国際関係に普遍的な法秩序を樹立した。

- ・常設の普遍的国際組織という制度を立ちあげ、国際連合につなげ、国際社会に根付かせた。

(9) パリ不戦条約(ブリアン・ケロッグ条約)註512-15

フランスのブリアン外相は、アメリカの国務長官ケロッグに対して米仏間で不戦条約を結ぶことを提案したが、ケロッグは多数国間の条約を逆提案し、1928年8月27日、米仏を含めた15か国が調印した。不戦条約では、国際紛争解決のための手段及び国策としての戦争を禁止するものであったが、違反に対する実効性のある規定を欠いていた。それでも、戦争が違法であるとの原則を国際法で規定したことは画期的な意義を持つものであった。条約の批准国は日本を含めて1938年末までに当時の独立国の9割にあたる64か国になった。

5.1.2項の主要参考文献

- 篠原初枝「国際連盟」、中央公論新社、2013年2月28日(電子書籍)、原本は中公新書(2010年5月25日)

- 斎藤孝「戦間期国際政治史」、岩波現代文庫、2015年5月10日(初版)、原本は岩波全書(1978年5月)

5.1.2項の註釈

註512-1 国際連盟の設立

篠原「国際連盟」,Ps359-Ps727

{ ウィルソンは国際連盟の具体的内容については示さなかったが、彼が想定していた骨幹は、加盟国が互いの領土保全を約束し、その約束が侵されたときは制裁を科す、という強力な連盟であった。}(篠原「同上」,Ps463-)

{ 規約の原案では、理事会は5大国だけで構成されることになっていたが、これに中小国は猛反対し、中国代表の顧維鈞は、「大国一国の国益は中小国一国の国益よりも大きいことは確かであろう。しかし50か国以上と思われる中小国の国益の全体よりも、大国一国の国益が大きいことは絶対にない」などと演説し、中小国も非常任理事国として理事会に参加し、投票権も与えられることが明示された。}(篠原「同上」,Ps566-)

{ 連盟規約第21条には、いかなる連盟規約の条項も「モンロー主義のような地域的理解に影響を与えるものではない」という規定、つまり連盟規約はアメリカが主張してきた西半球での優越的地位の主張を否定しないという規定がある。これはウィルソンがアメリカ議会に批准させるために必要と考えた条文だった。}(篠原「同上」,Ps684-)

註512-2 日本の対応

篠原「同上」,Ps740-

{ 牧野伸顕は12月2日の外交調査会で反論を述べた。… 最終的に国際連盟は実現されるであろうし、その暁には日本の参加が要請される見込みは高い。もし日本が不参加ならば、世界の情勢から取り残される、積極的に参加することで日本の世界における地位も高まるであろうと主張した。これに対して、枢密院顧問の伊東巳代治は激しく反論し、日本は領土拡張をあきらめるのか、日英同盟を破棄するのかといった疑問を呈した。陸相田中義一や前首相寺内正毅も伊東を支持し、牧野を批判した。}(篠原「同上」,Ps812-<要約>)

{ 日本代表団は多国間による会議外交に慣れていなかった。他国の会議参加者やフランス世論は、日本は「サイレント・パートナー」、あるいは自国に直接関係のない問題以外には何も発言しない国だと受け取られた。パリの新聞には、その沈黙が東洋的な深慮からする秘密主義なのか、あるいは「張り子の虎」ではないかといった論調もあった。

海外からの批判を受けて、日本政府は日本が世界の問題に関心を持っていることを示すためにも、日本に直接関係のない問題にも発言すべしという指示を与えた。}(篠原「同上」,Ps841-<要約>)

註512-3 アメリカの不参加

篠原「同上」,Ps997-

{ ウィルソンが連盟規約10条の修正に賛成していれば、アメリカは国際連盟に加盟できた、と主張する者もいる。もしそうなったとしたら、国際組織に参加しても自国の行動の自由は留保する、という原則ができてしまったかもしれない。自国の利益と直接かからわないことに加盟国はどこまで関与するのか、という難しい問題に対してウィルソンは国際組織への加盟は国家主権の制限を伴うという原則を重視した。国家主権の独立と国際組織の関連は現在でも続く大きな問題である。}(篠原「同上」,Ps1035-<要約>)

註512-4 本部

篠原「同上」,Ps2378-

註512-5 加盟国

篠原「同上」,Ps3291-

註512-6 組織

篠原「同上」,Ps1110-

常任理事国は1926年ドイツの加盟により5カ国になった。

非常任理事国は、1923年に6か国、26年に9か国、33年に10か国、36年に11か国となった。

註512-7 財政

篠原「同上」,Ps1293-

註512-8 委任統治

木畑「20世紀の歴史」,P99-P102 篠原「同上」,Ps1646-

{【国際連盟の委任統治委員であった柳田国男は】雑誌「国際連盟」に発表した「国際連盟の発達」で「…受任国はなお内心何ものかを得んとしつつあるのは明である。(中略)けれど最早公然と自分の利益の為に領土を併合することは公言できなくなり、表面だけでも土民の安寧幸福を目的に統治をしなければならなくなったのである」。と述べていたが、正鵠を得た評価である。}(木畑「同上」、P102)

註512-9 コルフ島事件

篠原「同上」,Ps1322-

註512-10 満州事変

篠原「同上」,Ps2389-

註512-11 人道・文化面での活動

篠原「国際連盟」,Ps1520-、Ps1675-、Ps2874-

アメリカは国際連盟には参加しなかったが保健や人道面の活動には民間団体の寄付を含めて積極的に参加した。

{ 1939年2月2日、米国務長官コーデル・ハルは、国際連盟が人道・科学分野で責任を持つべきであり、アメリカは国際連盟がこの方向に発展することを望み、これにアメリカは協力する用意があると述べた。}(篠原{同上},Ps2979-)

註512-12 第2次世界大戦勃発

篠原「同上」,Ps2993-

註512-13 国際連合

篠原「同上」,Ps3086-

註512-14 国際連盟の評価

篠原「同上」,Ps3194-

註512-15 パリ不戦条約(ブリアン・ケロッグ条約)

篠原「同上」,Ps1989- 斎藤「同上」,P130-P131

{ 日本は、不戦条約締結交渉時から、戦争を禁止する国際的取り組みには積極的ではなかった。それは、当時日本にとって戦争は、国策を推進する上で重要な手段として認識されていたからである。}(篠原「同上」,Ps1998-)