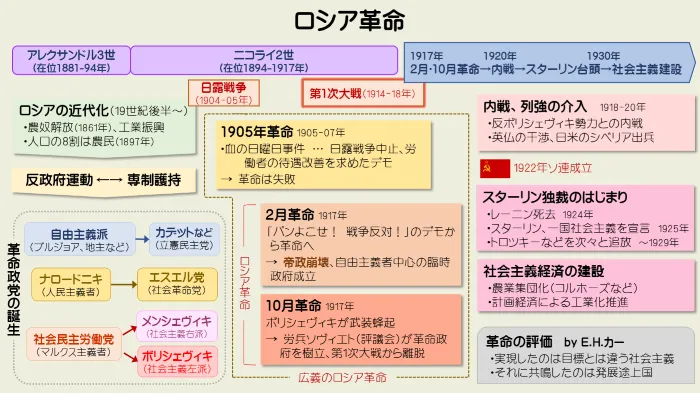

日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第4章 / 4.5 ロシア革命 / 4.5.4 革命後の危機とスターリン独裁

4.5.4 革命後の危機とスターリン独裁

10月革命後、反革命勢力との内戦や外国からの介入があったが、革命政府は赤軍の創設・強化や戦時共産主義と呼ばれる統制政策により乗り切った。

それまで革命を指導してきたレーニンが病死すると、ボリシェヴィキのなかで権力争いが表面化したが、「一国社会主義」を唱えたスターリンが巧みな政治力を発揮してトロツキーらライバルを排斥し、独裁政権のもとで社会主義の建設を目指すことになる。

図表4.18(再掲) ロシア革命

(1) 内戦と列強の介入註454-1

内戦と列強の介入が本格的に始まったのは、1918年5月だった。オーストリア軍としてロシア軍の捕虜になっていたチェコスロヴァキア人兵士3万人はシベリア経由で帰国途上にあったが、ボリシェヴィキ政権が武装解除を求めたことに反発して反乱を起こした。これをきっかけに外国軍隊の介入とロシア国内の反革命勢力の反乱が続発した。ボリシェヴィキは革命直後から旧軍の将校や兵士を募集して「赤軍」の編成を進めており、内戦を通してさらに成長させていった。

列強の介入

ロシア革命がヨーロッパに波及することを恐れた列強は、ロシアの反革命勢力を支援しながら、小規模な軍を上陸させるなどしていたが、1918年5月のチェコスロヴァキア兵士の反乱をきっかけに、7月末に英仏軍がロシア北部アルハンゲリスクに上陸、8月には日本軍とアメリカ軍がウラジオストクに上陸した。しかし、干渉戦争に反対する運動が高まってきたことから、1919年8月には撤退を開始した。

日本軍はその後もとどまり、1920年にはロシアのパルチザン軍と衝突して在留邦人や兵士が多数殺害される「尼港(にこう)事件」が起きた。結局1922年まで残留することになり、諸外国から非難をあびた。

内戦

白衛軍(はくえいぐん)と呼ばれる反政府軍が各地で組織され、赤軍(政府軍)と農民パルチザン軍と戦った。主な反乱軍としては、シベリアの反ボリシェヴィキ勢力をまとめた旧軍提督コルチャークの部隊、ウクライナから北上したデニーキン将軍の軍などがあったが、いずれも赤軍が退けた。1920年秋に南ロシアの反政府軍を壊滅させたことにより、内戦はほぼ終息した。

(2) 戦時共産主義註454-2

戦時共産主義は内戦の時期に導入された経済政策で、農産物分配の国家独占(食糧割当徴発制)と工業の国有化による生産統制とが行われた。ドイツの戦時統制経済をモデルとしたこの政策は社会主義経済に向けた前進と考えられたが、現実には多くの課題が明らかになった。これとほぼ同時に導入されたのが、チェーカー(反革命、サボタージュと闘うための全ロシア非常委員会)でのちのKGB(国家保安委員会)の前身にあたる政治警察である。

食糧割当徴発制

クラークと呼ばれる富裕農民の耕作地は貧農に分配されたが、生産単位の小規模化は生産性の悪化を招いたにも関わらず、政府は農産物の厳しい調達ノルマを課したため、農民の大きな反発をかい、各地で反乱が起きた。集団農場(コルホーズ)や国営農場(ソフホーズ)がいくつか設立されたが、農民の抵抗にあって成果をだすことはできなかった。一方で農村から食糧を調達し、都市で高値で売る闇商人が暗躍した。

工業の国有化と労働者統制

企業の国有化は、運輸や燃料生産部門、機械生産など重工業分野を中心に行われたが、やがて中小企業にも及んだ。選挙制の工場委員会による生産と労働者の統制は生産効率を悪化させ、レーニンは「働かざる者食うべからず」と宣言せざるをえなかった。経営者、管理者、技術者などが不可欠であることを知り、彼らを「専門家」として特別俸給と特権を与えることになった。

(3) コミンテルン(共産主義インターナショナル)註454-3

社会主義者たちの国際連合体としては、1889年にドイツの社会民主党を中心に設置された第2インターナショナルがあったが、ボリシェヴィキ政権の存続には西欧先進諸国でも社会主義政権が成立することが必須だと考えたレーニンは、より革命志向の強い連合体を創設した。

1919年3月にモスクワにおいて世界各国の共産主義者を集めて、「共産主義インターナショナル(コミンテルン)の第1回大会が開かれた。コミンテルンは改良的な社会主義ではなく、革命により真の共産主義を追求することを求めたため、改良派の支持者が多い西欧の労働者との間には亀裂ができた。一方、コミンテルンは植民地の解放も訴えたので、中国をはじめとして帝国主義国の支配を受けている国々からの関心をひくことになった。こうしたコミンテルンの活動は帝国主義列強の脅威となった。

コミンテルンはロシアを社会主義の模範にした制度として発展したこともあり、諸国の共産党はロシア共産党の支部であるかのように扱われた。

(4) ネップNew Economic Policy(新経済政策)註454-4

戦時共産主義のもと重い負担にあえいでいた農民や労働者はしだいに不満をつのらせていった。内戦が一段落した21年3月初頭、バルト海の海軍基地クロンシタットで水兵たちが反乱を起こした。反乱は赤軍により鎮圧されたが、その直後に開かれた第10回共産党大会で、特に農民への譲歩を強調した一連の政策が決定された。新経済政策(ネップ)として知られる政策で、農民は所定の現物税を納めれば、残った農産物は自由に売却できるようになった。小規模企業は私企業が認められ、大中企業は国有だったが独立採算制となり、一部に市場原理が導入された。1921年夏には干ばつで大飢饉に見舞われたものの、翌22年からは収穫量も増加し、25~26年の生産力は大戦前の水準を回復した。

ネップをどう位置付けるかを、レーニンは明らかにせず、党の方針もあいまいだった。もし、戦時共産主義を非常事態における止むをえない処置と考えれば、ネップは遺憾な脱線からの復帰であるが、戦時共産主義を社会主義に至る過程での性急で過度な突進、とみればネップは一時的撤退であった。

(5) ソ連の成立註454-5

10月革命後、ロシア人は「ロシア・ソヴィエト社会主義連邦共和国(RSFSR)」を成立させ、旧ロシア帝国に併合されてまもないフィンランド、ポーランドは独立した。ウクライナ、白ロシア(ベラルーシ)、アルメニア、アゼルバイジャンは、形式上はロシア共和国(RSFSR)と併存する独立国となった。

1921年以降、経済が回復し、外交関係が復活してくると各共和国の連携を緊密化するため、国家連合として統一することになった。スターリンはロシア共和国に他の共和国を吸収する案を示したのに対し、レーニンは対等で、かつ離脱可能な連合を主張した。レーニンの主張にもとづいて、1922年12月、ロシア、ウクライナ、白ロシア(ベラルーシ)、ザカフカース(トランスコーカサス)の4つのソヴィエト共和国から成る「ソヴィエト社会主義連邦共和国(USSR_ソ連)」が成立した。(アルメニア、アゼルバイジャン、グルジアの3国はザカフカースとして統合された。)

こうして成立したソ連の議会は各共和国の代表で構成され、形式的には平等であったが、政策を事実上決定するのは議会ではなく党政治局であり、それがソ連の最高政策決定機関であった。{ ソ連邦とは、モスクワの党中央委員会政治局が演出する演劇的な空間であった。}(和田編「ロシア史」,P304)

(6) レーニンからスターリンへ

1922年4月、第11回党大会においてスターリンは書記長に任命された。彼は勤勉かつ有能で忠実な役員としてその地位を築いていたのである。同年5月、レーニンは発作に倒れ、秋には復帰したものの、12月に2度目の発作が起き、翌年3月9日には3度目の発作で言語能力を失った。この間、1922年12月に「遺書」、23年1月にはそれへの後書きを口述筆記させていた註454-6。

レーニンの遺書註454-7

レーニンは近い将来の脅威として、スターリンとトロツキーの対立が党の分裂を招く可能性があることを指摘した上で、スターリンは「その手中に巨大な権力を集中させていたが、十分慎重にその権力を使うすべを知らない」、トロツキーは「現中央委員会の中で最も有能な人物であるが、強すぎる自信と問題の純行政的側面に熱中する性向がある」と述べていた。また、翌23年1月にはスターリンについて「あまりにも粗暴であり、もっと忍耐強く、忠誠心篤く、礼儀正しく、同志に対する配慮の行き届いた移り気でない人に書記長の職を譲るべきだ」という文言を追加した。

レーニンの死去と神格化註454-8

1924年1月21日、レーニンが死去すると、スターリンはレーニン廟を作ってその遺体を永久保存とし、ペトログラードをレニングラードに改称し、「レーニン主義の基礎」を講義・出版してレーニンの忠実な弟子であることをアピールした。定義が漠然とした「レーニン主義」を無謬の教義体系であるとして、党の公式路線に採用した。これはその批判者を異端として排斥する格好のツールとなった。

1924年5月22日、第13回党大会の前夜、主だった党員の集会でレーニンの遺書が読み上げられた。この時点で反トロツキー派だったジノヴィエフは、「スターリンに対するレーニンの不安は根拠のないものだということがわかった」と述べ、同じく反トロツキー派だったカーメネフもそれを支持したが、トロツキーは無言のままで、他の出席者も何も言わなかった。遺書がこれ以上に公表されることはなかった。

「レーニン入党」と党権力の強化註454-9

レーニンの死後、スターリンは「レーニン入党」と呼ばれる現場労働者の入党キャンペーンを開始した。目的は、体制の政治的正当性――プロレタリア独裁は現場労働者に支持されている――を明示することと、党内民主化を進めること、であった。後者については、1923年10月8日にトロツキーが指摘した課題――体制に従順な者だけが役職に任命される「書記局官僚主義」を「党内民主主義」に変えるべし――への回答だった。

レーニン入党は既存党員の粛清も伴い、入党と粛清する党員を党書記局が統制することにより、党機構の権力を強めた。党規約では、いったん政策が決定された後はそれを支持する義務を党員に課していた。それは党員間の自由討議の後に民主的手続きを経ることが前提であり、党は無謬であるなどとはされていなかったが、しだいに党、レーニンそしてスターリンの無謬性、絶対性が前提とされるようになっていった。

(7) スターリン独裁

スターリンの最大の政敵は。理論家であり一般党員や労働者に人気があったトロツキーであった。スターリンはジノヴィエフ、カーメネフ及びプハーリンなどの党内有力者と組んでトロツキーを追放した後、これら有力者も排除して独裁体制を築き上げていった。

トロツキーへの攻撃註454-10

1924年5月22日の第13回党大会で、スターリン、ジノヴィエフ、カーメネフの3人組は、トロツキーの過去の言動を取り上げて非難し、党路線への服従をせまった。トロツキーは「正当であろうと不当であろうと、これが私の党であり、私はその決定の帰結を受け入れる」と述べた。

トロツキーは同年10月に「10月の教訓」と題する長文を発表し、ジノヴィエフやカーメネフの過去の言動を嘲笑した。これに対して3人組は激しく反発し、1925年1月の党中央委員会で、トロツキーは軍事革命評議会議長と軍事人民委員を解任された。なお、中央委員と政治局員の解任は免れた。

一国社会主義註454-11

社会主義は世界全体で実現されるものであり、10月革命をきっかけとして、世界に革命が広がっていくはずだ、とボリシェヴィキの幹部たちは誰もが考えていた。革命後数年たっても、最も期待された資本主義先進国である西欧諸国で革命が起こる気配はなかったが、ボリシェヴィキは革命の成果を手放すわけにはいかなかった。

スターリンはソ連一国だけで社会主義を実現する「一国社会主義論」を1924年の暮れから1925年にかけて唱え、1925年末の第14回党大会でプハーリンの支持も得て、党方針として承認させた。彼は、広大な国土、豊富な資源、多数の人口、を保有するソ連であれば工業と農業を近代化することにより、社会主義国家として自立できる、と主張したのである。社会主義の建設を世界に示せる手本として示すことは、国民的自負心を充足させるものであり、その意味で一国社会主義は、民族的愛国主義につながるものであった。

{ 一国社会主義論への傾倒は … スターリンに全く似合いのものであった。それは彼に社会主義の信条告白をロシア・ナショナリズム(彼を深く動かした唯一の政治信条)に調和させることを可能にした。少数民族や小国へのスターリンの対処の仕方においては、ナショナリズムは容易に排外主義にまで堕落した。}(E.H.カー「ロシア革命」,P243)

反対派の粛清註454-12

スターリンが一国社会主義でその地位を固めたことに対して、ジノヴィエフとカーメネフは危機感を抱き、1925年9月から一国社会主義への反対論を唱え始めた。1925年末の第14回党大会でプハーリンを味方につけたスターリンに敗れると、2人は1926年夏にトロツキーを引き込んで「合同反対派」を結成した。しかし、トロツキー、ジノヴィエフ、カーメネフの3人がそれまで繰り広げてきた相互非難を取り下げたことは、嘲笑をかっただけで、1926年7月の総会でジノヴィエフは政治局員、カーメネフは政府役職を解任された。スターリンは3人への攻撃の手を緩めず、1927年11月にはトロツキーとジノヴィエフが共産党から除名され、トロツキーは1928年1月、中央アジアに追放された(1年後国外追放)。

このときスターリンを支持したプハーリンもスターリンと対決した末に1929年11月政治局員を解任された。こうしてスターリンは独裁体制を完成させたのである。

{ スターリンはレーニンには全く無縁だった虚栄をもっていたが、それは実際、官職の保持や装飾どころではなく、絶対服従と彼の無謬性を要求した。いかなる表立った批判も、いかなる意見の表現も、もはや党紙にも専門雑誌にさえも現われなかった。… スターリンは隔絶した孤高の人物となり、普通の人間や彼に最も近い同僚たちからさえも、はるかな高みに持ち上げられた。}(E.H.カー「ロシア革命」,P242)

4.5.4項の主要参考文献

- 栗生沢猛夫「ロシアの歴史」、河出書房新社、2019年9月10日(増補版)、初版は2010年5月30日

- 和田春樹編「ロシア史」、山川出版社、2002年8月30日

- E.H.カー著・塩川伸明訳「ロシア革命」、岩波現代文庫、2000年2月16日(原本は1977年)

4.5.4項の註釈

註454-1 内戦と列強の介入

栗生沢「ロシアの歴史」,P123-P125 和田編「ロシア史」,P295-P302 E.H.カー「ロシア革命」,P15-P26 斎藤孝「戦間期国際政治史」,P51-P57

{ 軍事的無力の教訓は、今や指導者の胸に刻まれていた。赤軍の創設を宣言した声明は「社会主義の祖国は危機にあり」と題されていた。この赤軍を組織するためにトロツキーが軍事人民委員に任命された。現実主義者だった彼が最初に行ったのは新規の軍隊を訓練するための職業軍人、すなわち旧帝国軍将校を徴募することであった。この方法はすばらしい成果を収め、1919年はじめまでに、このような将校が3万人徴募された。かろうじて1万の訓練兵を集めた1917年の赤衛隊は、内戦が激烈を極める中で、500万人をかぞえる赤軍へと成長した。}(E.H.カー「ロシア革命」、P15-P16<要約>)

註454-2 戦時共産主義

栗生沢「同上」,P115-P116 E.H.カー「同上」,P29-P42 和田編「同上」,P305-P308

{ レーニンは農民にこう言われた。「われわれはボリシェヴィキだが、共産主義者ではない。われわれは土地所有者を駆逐してくれたからボリシェヴィキを支持するが、共産主義者は個人所有に反対だから支持しない」。}(カー「同上」,P33)

{ 労働生産性の向上、労働規律の改善、賃金調整、ストライキ阻止、――これらは今や、労働組合が最高国民経済会議や他の国家機関と提携して果たすことを要求される義務であった。}(カー「同上」,P38)

註454-3 コミンテルン

E.H.カー「同上」,P20-P22、P127

{ 1921年のドイツの革命運動の退潮、ソ連の革命防衛的態度への傾斜は世界革命への希望を失わせ、フランス共産党の内部から脱党者が続出した。しかもコミンテルンの方針は党勢拡大よりはきたるべき革命に備える前衛分子を確保することにあったから、他の社会主義者を「改良主義者」として攻撃するセクト主義に傾き、共産党の議席は減少していった。}(柴田「フランス史10講」,P191)

註454-4 ネップ

栗生沢「同上」,P127-P128 E.H.カー「同上」,P43-P53 和田編「同上」,P311-P314

{ レーニンが――彼の立場は必ずしも一貫していなかった――ネップを「敗北」、「新たな攻撃のための撤退」と呼んだのは、「一時的撤退」の意味であった。… ネップは戦時共産主義という過誤の修正であるとの見解と、ネップ自身が将来修正されとって代わられるとの見解の両方に言質を与えたのである。}(カー「同上」,P52-P53<要約>)

註454-5 ソ連の成立

E.H.カー「同上」,P55-P61 栗生沢「同上」,P128 和田編「同上」,P303-P304

註454-6 レーニンからスターリンへ

栗生沢「同上」,P128-P129 E.H.カー「同上」,P87-P88

註454-7 レーニンの遺書

E.H.カー「同上」,P88-P90

{ (1923年)3月初め、レーニンはスターリンに対して「同志的関係」の断絶の書簡を送った。3日後、3度目の発作が起こり、それはレーニンの活動的生活に終止符を打った。}(E.H.カー「同上」<P91)

註454-8 レーニンの死去と神格化

栗生沢「同上」,P129 E.H.カー「同上」,P101-P102

スターリンはこの1924年初頭の時点では「一国社会主義」は認めていなかった。「レーニン主義の基礎」として1924年4-5月にプラウダに連載された論文には次のように書かれていた。

{ 社会主義の最終的勝利のため、社会主義的生産の組織化のためには、一国 ――特にロシアのような農民国―― の努力では不十分である。そのためにはいくつかの先進国の努力が必要とされる。}(E.H.カー「同上」,P101)

註454-9 「レーニン入党」と党権力の強化

和田編「同上」,P115-P116 E.H.カー「同上」,P93-P94、P99-P100

トロツキーは党中央委員会宛ての1923年10月8日付け書簡で、次のように「党内の不正で不健康な体制」を批判している。

{ 党組織中の主要役職への人選では、指名が選挙にとって代わっており、現体制の維持に忠誠を誓っている人々が任命された。「上から作られた書記局装置」の手中にあらゆる糸が集中されているため、一般党員による参加は幻想的なものとなっていた。}(E.H.カー「同上」,P93)

註453-10 トロツキーへの攻撃

E.H.カー「同上」,P102-P103

{ 彼は ――明らかに僅差で―― 党中央委員会に再選された。ジノーヴィエフとカーメネフはトロツキーを政治局から除こうとしたのだが、穏健派という自己の評判維持に腐心するスターリンの反対で挫折したのだといわれている。}(E.H.カー「同上」,P103)

註454-11 一国社会主義

栗生沢「同上」,P130-P131 和田編「同上」,P317-P318 E.H.カー「同上」,P106-P108

{ これまで、ロシアにおける社会主義の展望が他の諸国における社会主義革命に依存しているということは、党教義において中心的位置を占めていた。今や優先順位は転倒された。スターリンはロシアにおける革命の勝利は「世界革命の始まりであり前提」であると誇った。}(E.H.カー「同上」,P107)

註454-12 反対派の粛清

栗生沢「同上」,P131 和田編「同上」,P318 E.H.カー「同上」,P115-P119,P165-P171,P241