日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第4章 / 4.4 第1次世界大戦 / 4.4.1 サライェヴォの銃声

4.4 第1次世界大戦

1914年の夏、オーストリアとセルビアのあいだで始まった戦争はまたたくまにヨーロッパのほとんどを巻き込む戦争に拡大した。誰もが短期間で終わると予想した戦争は、アメリカ、日本のほかアフリカやアジアの植民地もまきこむ世界戦争になり、4年以上の長期にわたって国民全体が戦争に取り組む総力戦が続いた。

最初は軍事力に勝るドイツを盟主とする同盟国側が優勢だったが、資源力の弱さから武器弾薬だけでなく食糧や兵力の不足に悩み、しだいにイギリス、フランス、ロシアを中心とする連合国側が巻き返していった。1917年のロシア革命でロシアが戦争から離脱するが、まもなくアメリカが連合国側に参戦し、1918年11月に連合国側の勝利で終戦となった。

第1次世界大戦は近代から現代への転換点となった戦争だと言われている。

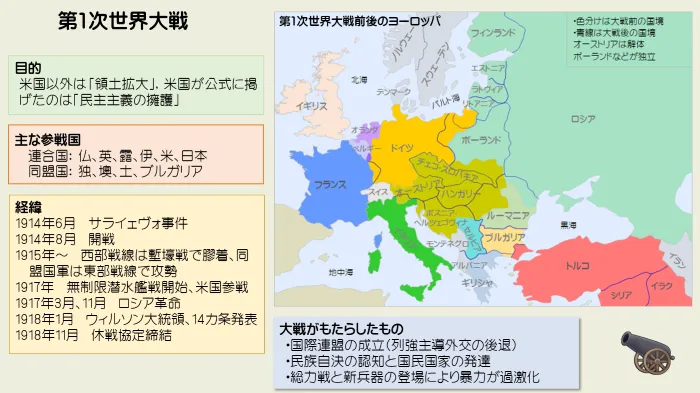

図表4.14 第1次世界大戦概観

4.4.1 サライェヴォの銃声

第1次世界大戦は1914年6月28日、ボスニアの首都サライェヴォ※1で、オーストリア=ハンガリー帝国の皇位継承者であるフランツ・フェルディナント大公夫妻がセルビア系民族主義者の青年に暗殺されたことから始まった。

※1 サライェヴォ(ボスニア語Sarajevo)は、日本語では「サラエボ」、「サラエヴォ」などとも表記される。

(1) サライェヴォ事件(1914年)註441-1

フランツ・フェルディナント大公(1863-1914年)

暗殺されたフランツ・フェルディナント大公は、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の弟の長男で、無骨者でユーモアのセンスにも欠けていたが、政略結婚が当然だった当時のハプスブルク家では珍しく自らの意志でパートナーを選んだ彼は、私生活を大事にし、花や園芸をこよなく愛する優しい人物であった。頑迷な老皇帝とは異なり、大公は軍事力を背景とするごり押し外交を嫌い、帝国内の南スラブ人たちに権利を拡大することにも理解を示していた。

暗殺者ガブリロ・プリンツィプ

暗殺したガブリロ・プリンツィプはボスニアの寒村でセルビア系の農民の次男として生まれ、早くに職を求めて都会に出た。彼は過激な国民主義思想にかぶれ、ハプスブルク帝国の解体と南スラヴの統一を主張する「青年ボスニア」運動に加わっていた。犯行当時は19歳だったため死刑は免れたが、服役中に23歳で結核のために死去した。

暗殺(1914年6月28日)

ボスニアは1908年にオーストリアがトルコの内乱に乗じて併合した地(4.3.3項(1)参照)だったが、スラブ系住民の多い所でセルビアが自国への併合を強く望んでいた土地でもあった。オーストリアはここで1914年6月に陸軍大演習を行い、F.フェルディナンド大公夫妻はその大演習に臨席するために訪れていた。そこで夫妻はガブリロ・プリンツィプの銃弾に倒れたのである。

(2) 開戦註441-2

オーストリアの最後通牒(1914年7月23日)

オーストリアは、ドイツに特使を送ってドイツの意向を確認した。ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は、「ドイツは同盟義務と旧来の友好関係に忠実にオーストリアを支持する」と確約した。この無条件支持はのちに「ドイツの白紙小切手」と呼ばれた。

ドイツの保障を受けたオーストリア政府は、セルビアとの戦争を準備した上で、厳しい要求をつきつけた。それは、セルビア国内での反オーストリア運動の禁止、反オーストリア団体の解散、暗殺関係者の審理の際のオーストリア政府代表の立ち合い、などであったが、最後の項目は独立国家として受け入れることができないものであった。

セルビアの回答とオーストリアの宣戦(1914年7月25日・28日)

イギリスのグレイ外相は、会議による調整を呼びかけたが、オーストリアもドイツも、またロシアもフランスも聞く耳を持たなかった。セルビア政府はロシア政府とも相談の上、7月25日、暗殺関係者の審理へのオーストリアの立ち合いという主権にかかわる条項を除いて要求を受け入れる回答を送ったが、ドイツの支援を信じていたオーストリアは7月28日、セルビアに対して宣戦布告した。

列強の参戦(1914年8月1日~)

ロシアはオーストリア及びドイツを牽制するため、7月26日以来、国境要塞に戒厳令を敷いており、7月30日にはセルビア救援のための総動員令を出した。ドイツはロシアに動員の中止を求めたが、ロシアは拒否したため、ドイツは8月1日、ロシアに宣戦布告した。ロシアの同盟国フランスも動員令を出したので、ドイツは8月3日にフランスにも宣戦した。イギリス政府内では不干渉が多数派を占めていたが、ドイツが中立国べルギーに侵攻すると、これを理由に8月4日ドイツに宣戦した。

こうしてオ-ストリアとセルビアの間の「バルカン戦争」は、1週間ほどでヨーロッパの主要国が参戦する「ヨ―ロッパ戦争」に拡大された。

(3) ヨーロッパ戦争から世界戦争へ 註441-3

独墺と英仏露・セルビアの間で始まった戦争は、その後、ヨーロッパのほぼ全域のみならず、アジアやアフリカにも拡大し、世界戦争となっていった。詳しくは、4.4.2項以降で述べるが、ここでは主要国の参戦状況だけをリストアップする。

- ・日英同盟に基づいて日本は1914年8月23日、ドイツに宣戦布告した。

- ・1914年中に独墺の同盟国側に、トルコとブルガリアが参戦。

- ・独墺と三国同盟を組んでいたイタリアは、開戦当初は中立を宣言したが1915年5月に連合国側から参戦。

- ・1916年8月、ルーマニアが連合国側に参戦。

- ・1917年になるとアメリカ合衆国のほか、キューバ、ブラジルなどの中南米諸国ならびに中国、シャム(タイ)も連合国側に参戦し、同盟国側4カ国、連合国側23カ国、合計27カ国が交戦国となった。

こうして世界の有力な国がすべて参戦国になってしまうと、有力な国が仲介して交戦国を講和会議のテーブルにつけさせることは不可能になり、戦争を終結させるには、一方が内部崩壊するか、無条件降伏するか、しか選択肢はなくなってしまった。

(4) 挙国一致体制の成立註441-4

参戦を決定したすべての政府・軍部首脳は、世界大戦のような大戦争を始めるつもりはなく、戦争は短期間で終わるものと考えていた。どの国も、戦争は自国防衛のための戦争であり、国民の利害や信条の違いを越えて団結することを呼びかけた。

議会の協力・休止

ドイツでは、政府の軍国主義を批判してきた社会民主党も戦費調達の法案に賛成し、法成立後に帝国議会は休会となった。労働組合も労使協調路線に転換した。オーストリアでは開戦前から民族問題を巡る混乱から議会は停止されていた。フランスでも大統領が「兄弟の如く一体になる」ことを呼びかけ、議会は無期限の休暇に入った。イギリスでは「勇敢な小国ベルギー」への支援を前面に押し出した政府声明もあって、党派対立や反戦運動は影はひそめた。ロシアの国会(ドゥーマ)では、政府支持と戦時予算を大多数の賛成で議決したが、ボリシェヴィキなど左翼の議員は抗議して議場から退席した。

国民の愛国心高揚

ドイツ、オーストリア、ロシアでは、都市の市民層を中心に、街頭に繰り出して愛国歌を高唱したり皇帝への歓呼を叫んだり、あるいは志願兵に応募したり、といった愛国的高揚のシーンが見られた。一方で農村や都市の貧困層では、生活の心配をする人たちが多かった。また、イギリスやフランスでは、こうした高揚はさほど大きくはなかった。参戦各国では参戦反対や徴兵逃れのような動きはほとんどなかった。

他方で、こうしたナショナリズムの高揚は、敵国や敵国民への敵意や警戒心を強めた。敵スパイ摘発のための自警団が結成されたり、敵国人の経営する商店が襲われたり、敵性外国語や音楽などの排除運動などが行われた。また、ロシアではドイツ系やユダヤ系住民の資産没収や内陸部への追放が命じられた。

こうして戦争は軍人や政治家だけが行うものではなく、国民全体が参加する総力戦になったのである。

(5) 戦争の目的註441-5

第1次世界大戦の目的が公式に提示されたのは、終戦間際になってからで、イギリス首相ロイド・ジョージの演説(1918年1月5日)と、アメリカ大統領ウィルソンの演説(同年1月8日)がそれである。ロイド・ジョージは、ベルギーの独立回復をはじめとする各地域の将来構想や賠償問題、紛争解決のための国際機関の創設などをあげ、ウィルソンは秘密外交の禁止や民族自決など「14カ条」を提示した。これらの戦争目的は、ロシア11月革命後に出された無併合・無賠償の即時講和を訴えた「平和に関する布告」が出されたことに強く影響されていた。

ただ、参戦各国が開戦当初に目指していたのはそれとは違っていた。ドイツの場合、1914年9月の宰相ベートマン・ホルヴェークによる「9月覚書」では、フランスの弱体化、北フランスやベルギーの併合、中央アフリカでの植民地建設、ドイツ支配下の中欧での経済圏建設などが掲げられていたが、要するに世界強国の地位を目指したのである。

フランスは、普仏戦争(1870-71年)の結果ドイツ領となったアルザス・ロレーヌの奪回、ドイツのザール地方やライン川左岸の獲得、西アフリカでの領土拡大などを目論んでいた。イギリスは、ヨーロッパ内にはあまり興味を示さず、ドイツ領東アフリカなどヨーロッパ外の地域への勢力拡大に関心を抱いていた。ロシアもドイツやオーストリア、トルコからの領土獲得を目指していた。

{ 結局のところ第1次世界大戦は、帝国主義の時代における植民地獲得競争の延長上に位置づけられる戦争としての性格が強かった。}(木畑「20世紀の歴史」,P67)

{ 当時は一等国・二等国といった国家のランク付けが、当たり前のように通用していた時代であり、列強の地位からの脱落はなんとしても阻止しなければならない、という信念が列強の支配層を覆っていたことを忘れてはならない。生存競争に勝ち残った国こそ正しく、戦争を国際政治の当然の手段と見る社会ダーウィン主義的価値観は、こうした列強が競合する国際社会から生み出された。}(木村「第一次世界大戦」、P40-P41)

4.4.1項の主要参考文献

- 中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」、河出書房新社、2013年4月30日(電子書籍)、原本は河出文庫(2004年9月30日)

- 木村靖二「第一次世界大戦」、ちくま新書、2014年7月10日

- 君塚直隆「近代ヨーロッパ国際政治史」、有斐閣、2010年10月30日

4.4.1項の註釈

註441-1 サライェヴォ事件

中山「帝国主義の開幕」,Ps3667- 君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」,P309-P311

{ F・フェルディナント大公は、1893年に世界周遊の旅に出て、明治の日本も訪れている。大公は1900年7月に皇帝の反対を押し切って結婚したが、彼が選んだ花嫁はホテク伯爵家の娘で、貴賤婚の烙印を押され、夫妻の子供たちは皇位継承者から外されていた。}(君塚「同上」,P310-P311)

註441-2 開戦

中山「同上」,Ps3673- 木村「第一次世界大戦」,P47-P54 君塚「同上」,P309-P314

{ 最終的に参戦を決断させたのは、列強としての地位が危険にさらされているという、伝統的な列強体制特有の論理であった。例えば、ドイツはオーストリアに開戦を迫る際、もし軍事行動に踏み切らなければ、オーストリアはもはや対等の同盟国とは見なせないという強い警告を発した … 列強としての地位が危うくなる事態を前に、戦争に訴えもせずに後退するなら、それは列強としての声望や地位を失うことだ、というのが当時の支配的見解であった。}(木村「同上」、P53-P54)

{ 1830年にベルギーが永世中立国として独立が認められたとき、べルギーの安全を保障したのがイギリスだった。イギリスはロシア、フランスと軍事同盟は結んでいなかったので、参戦義務はなかったが、ベルギーを侵略されて黙っているわけにはいかなかったのである。}(君塚「同上」,P312-P314<要約>)

註441-3 ロシア・フランスの接近

中山「同上」,Ps1019- 坂井「ドイツ史10講」,Ps2285- 栗生沢「ロシアの歴史」,P103-

註441-4 挙国一致体制の成立

木村「同上」,P53-P60

{ 開戦当初、ドイツは熱狂に包まれ、国民の一致団結が現出した。それはその後長く「8月の体験」として喧伝され、戦争態勢の重要な要となった。たしかに、大学生をはじめとする市民階級出身の青年たちや教養市民層の間では… 戦争熱が高まった。

しかし、… 労働者や農民は、戦争を「重く避けがたい義務」、あるいは「宿命」として受け止める姿勢が強く、積極的な抵抗はまったくといってよいほど見られなかった。}(若尾・井上「近代ドイツの歴史」,P168-P169<要約>)

{ 開戦の報に帝都ウィーンは沸き返った。… この愛国心と一体感の熱烈な高揚は、映像も含めてさまな形で記録され、「1914年の精神」と呼ばれてきた。…

しかし、近年の研究は、これは主にウィーンなどの大都市でみられたもので、一般的な現象とは言い難いと指摘している。一方、戦争に反対する動きはほとんど現われなかった。}(岩崎「ハプスブルク帝国」,P364-P365)

{ ドイツ軍国主義の打倒と小国ベルギーの防衛という戦争目的は、イギリス帝国の覇権維持を目指す右派のみならず、理想主義的な左派にもアピールし、大多数の世論は参戦を支持した。大戦勃発直前のイギリスは、労働運動によるストライキの激発、過激化する婦人参政権運動、及び北アイルランドでの騒擾という三重ショックに揺れていたが、戦争による愛国的風潮の高まりは、こうした危機を急速に収束させた。}(木畑・秋田編著「近代イギリスの歴史」、P137)

{ 近年の研究によれば、開戦直後の民衆心理は当初の不意打ちという感情、同盟国の存在や十分な戦争準備という意識に裏付けられた安心・信頼感 … 総じて開戦直後には積極的反対はなかった。戦争政策への異議申したては、物価が高騰し、厭戦感が拡大した1917年以後に姿を見せる。}(服部・谷川編著「フランス近代史」,P205)

{ 開戦はロシア国内にかつてない挙国一致をつくりだした。愛国デモがドイツ大使館やドイツ人商店を襲撃した。サンクト・ペテルブルクという首都の名称はドイツ的であるとして、ロシア的なペトログラードと改称された。数日前までバリケードで警官隊と対峙していた首都の労働者たちも、職場に戻り働き始めた。左翼系の新聞や雑誌は廃刊された。}(和田編「ロシア史」,P279)

註441-5 戦争の目的

木畑「20世紀の歴史」,P63・P66-P67

{ 西ドイツの歴史学者フリッツ・フィッシャーの研究によれば、ドイツ政府・軍部がサライェヴォ事件をドイツの世界強国実現の機会と見て、開戦に積極的役割を果たしたと主張した。この主張は激しい論争をよんだが、現在では有力な説になっている。}(木村「第一次世界大戦」,P28<要約>)

{ オスマン帝国領であった中東での領土分割を、イギリス、フランス、ロシア三国で行うという内容のサイクス・ピコ協定(16年5月)は、協商国側のこうした領土欲をよく示すものであった。中東でのイギリスの領土的野心は、メッカのシャリーフであったフサインとエジプト駐在英高等弁務官マクマホンとの間の往復書簡(15-16年、アラブ人国家の独立を約束)、ユダヤ人に向けた外相バルフォアの宣言(17年11月、ユダヤ人の民族的郷土建設の容認)と、三枚舌の様相をとってあらわれたのである。}(木畑「同上」、P66-P67)