日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第4章 / 4.3 第1次世界大戦への道 / 4.3.2 列強の対立構造の形成

4.3.2 列強の対立構造の形成

20世紀に入ると独墺伊の三国同盟に対して、英仏露は三国協商を築いていった。

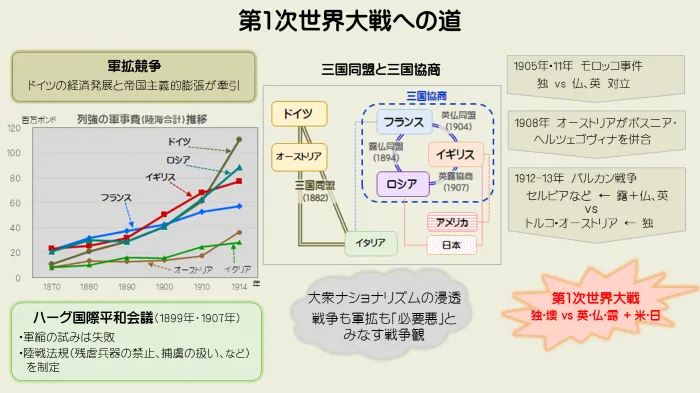

図表4.10(再掲) 第1次世界大戦への道

(1) 英仏協商(1904年)註432-1

背景・理由

英仏協商を締結するきっかけになったのは日露戦争だった。フランスからみれば、露仏同盟はロシアのドイツに対する圧力を期待したものであったのに、ロシアが極東の日本と戦争をすればドイツへの圧力が弱まることは明確だった。

一方、イギリスからみると、もしフランスが露仏同盟の規定によってロシアを助けるために参戦すると、日英同盟の規定でイギリスは日本側で参戦しなければならなかった。これを避けるためにフランスが参戦することを防ぐ必要があった。

交渉の経緯

このように英仏両国はたがいに接近する理由をそれぞれ持っていた。このような背景のもと、1903年5月にイギリス国王エドワード7世がパリを訪問し、その答礼としてフランスの大統領が7月にロンドンを訪問した。このとき、大統領に同行していたデルカッセ外相とイギリスのランズダウン外相の会談が行われ、英仏協商への交渉がはじまった。

ちょうどその頃、1903年7月から日露間では最後の交渉が行われていたが、1904年2月に交渉は決裂し日露戦争がはじまった。その2カ月後1904年4月に英仏協商が成立したのである。

条約の内容

英仏協商で取り決められたのは下記のように植民地問題に関する協定にすぎなかったが、実質的には両国の和親協商関係の樹立を意味していた。

- ・アフリカでは、イギリスがエジプト、フランスはモロッコでの優先権を獲得。

- ・東南アジアでは、タイを英領ビルマと仏領インドシナの緩衝地帯とする。

- ・北大西洋(漁業権)、太平洋での双方の利権を確認。

(2) 第1次モロッコ事件(タンジール事件)(1905年)註432-2

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は、英仏関係を引き裂く目的をもって、英仏協商でフランスの優先権が認められていたモロッコ北部の港町タンジールに上陸し、フランスに抵抗する現地の首長らの歓迎を受けた。彼はモロッコの独立を支持し、この問題を議論するための国際会議を開くことを要求した。

1906年1月、スペイン南西部のアルへシラスで国際会議が開かれたが、ドイツの期待に反して、イギリスをはじめとして、アメリカ、スペイン、さらにはドイツと三国同盟を構成するイタリアすらもフランスの優先権を支持する結果に終わった。

ドイツはいったんは引き下がったが、1911年に再びモロッコに介入することになる。

(3) 英露協商と日露・日仏協商(1907年)

英露協商の成立は、それまでイギリスとロシアの間にあったヨーロッパの基軸的対立がイギリスとドイツの間に移ることになった、という意味で国際政治上の大きな変動となった。そしてそれは日露戦争がきっかけになって起きたのである。註432-3

英露関係の変化と日露関係註432-4

イギリスがロシアに接近したのは、日露戦争の敗北とそれと前後して起きた1905年革命※1により、インド周辺地域などへのロシアの侵出を恐れる必要がなくなり、かわりに19世紀末から尖鋭化してきたドイツに対抗する必要が出てきたためだと考えられている。

日英同盟を結んでいたイギリスがロシアとの友好関係を築こうとしたら、日本とロシアの関係も友好的でなければならなかった。つまり、英露協商を成立させるためには、まず日露協商の成立が必要とされたのである。日本としても、満州に経済的に浸透しようとしているアメリカ帝国主義への対抗上、ロシアと提携することは望ましかった。

また、露仏同盟を結んでいるフランスとも、日本は協商関係を成立させることになった。

※1 1905年革命は、1905年1月に起きた「血の日曜日事件」を発端とする革命。政府は、憲法制定、国会開設など行い、1907年6月に革命は終結した。(栗生沢「ロシアの歴史」、P111)

経緯註432-5

これらの協商確立に向けて、精力的に動いたのはフランスであった。フランスは対独戦略上、これらの協商を何としても成立させたかったのである。

- ・1905年9月4日; ポーツマス条約調印(日露戦争終結)。

- ・1906年4月; ロシアは戦費償還のための外債の借款をフランスとイギリスに要求し、両国は承諾。その際、フランスはイギリスがロシアとの協商を希望している旨、ロシアに伝えた。

- ・1906年5月; ペテルスブルグ駐在のイギリス大使が、ロシア外相に英露協商締結のための交渉開始を正式に提議。

- ・1906年11月; 日本はフランスに戦費償還のための外債を起債する承認を求めた。フランス政府は翌年1月、「日露関係が改善されれば承認する」旨を回答。

- ・1907年3月; イギリスはロシアと日本の公使に日露協商の成立を依頼。同じころ、フランスも日本と日仏協商のための交渉を開始。

- ・1907年6月10日; 日仏協商成立 7月30日; 日露協商成立 8月31日; 英露協商成立

日仏協商と日露協商註432-6

日仏協商では、中国(清朝)での日仏両国の勢力範囲の相互承認と尊重を約束、仏領インドシナではアジア人の民族運動を牽制する役割を日本に期待するものであった。

日露協商では、日露両国の領土および権利の尊重、中国(清朝)の領土保全と機会均等、満州での鉄道及び電信の利権について両国の分界線を設定したものであった。日露協商はこの後、1910年、1912年、1916年と更改されていくことになる。

英露協商註432-7

この条約でイギリスとロシアの植民地に関する境界や利権が確認された。ペルシャ(イラン)は3分割され、南東部(インド国境)はイギリス、北部はロシア、中央部は緩衝地帯とされた。アフガニスタンはイギリスの影響下におかれ、チベットは中国(清朝)の権益が承認された。

意義註432-8

これら3協商は上記のように、それぞれの当事国の植民地や勢力範囲や利害調整を内容とするものであったが、それらの利害調整を通して、当事国同士を和親友好の関係に入らせ、英仏日露の4カ国が同一の勢力集団として結束するようになったことに大きな意義があった。

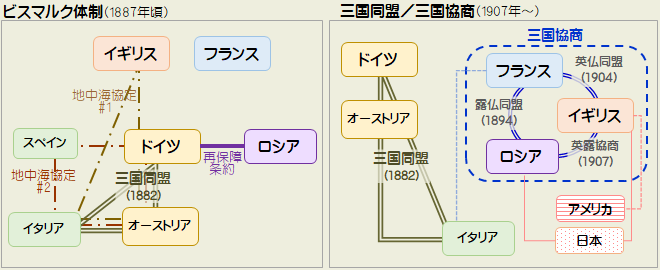

(4) 三国協商と三国同盟註432-9

英露協商の成立によって、ヨーロッパ列強間の対立構造が明確に形成された。すなわち、英露仏が個別に締結した協商によって結びついた三国協商と、ビスマルク体制以来の独墺伊の三国同盟である。ただし、イタリアは三国同盟結成当初からオーストリアとの領土対立があり、1902年にはフランスと秘密協定を結んで、三国同盟には距離を置いていた。

統一(1870年)後、急速に国力をつけてきたドイツはビスマルク体制下で抑制的姿勢を見せながら自国を中心とする一元的な国際体制を築いてきた。しかし、ヴィルヘルム2世が目指した大国化・強国化は、既得権をもつ英仏露からみれば自国への脅威と傲慢さが目立つものであり、小異を捨てて大同につくことによって、実質的なドイツ包囲網を築く道を選択させることになった。

図表4.12 三国同盟/三国協商

この体制が19世紀のヨーロッパの体制と大きく異なるのは、イギリスというバランサーを失ったことであろう。イギリスは「光栄ある孤独」の名分のもと、劣勢に落ちようとする国に援助を与え、これを補強することによってバランスを保ってきた。しかし、この「英露仏」対「独墺」という構図にバランサーはおらず、しかも2つのグループの力は拮抗していた。

4.3.2項の主要参考文献

- 中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」、河出書房新社、2013年4月30日(電子書籍)、原本は河出文庫(2004年9月30日)

- 君塚直隆「近代ヨーロッパ国際政治史」、有斐閣、2010年10月30日

4.3.2項の註釈

註432-1 英仏協商

中山「帝国主義の開幕」,Ps3175-,Ps3225- 君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」,P299-P300

{ 日英同盟の第3条は、他の1国または数カ国が同盟国の一方にたいする戦争に参加するばあい、他の同盟国は援助のために参戦しなければならない、と規定していた。 … 日本がロシアと戦争し、フランスが露仏同盟の規定によって参戦するばあい、イギリスもまた日本をたすけるために参戦しなければならないことになる。}(中山「同上」,Ps3203-<要約>)

岡義武氏は、英仏協商は英仏両国の対ドイツ戦略も関係していた、という。

{ イギリスとしては、ドイツ帝国主義の烈しい攻勢により強力に対処し得る地位にたとうと欲し、フランスはドイツと次第に鋭く対立しだしているイギリスに接近することによって、ドイツに対するその地位を有利ならしめることを望んだ。}(岡「国際政治史」,P113)

註432-2 第1次モロッコ事件(タンジール事件)

君塚「同上」,P300-P301 中山「同上」,Ps3609-

註432-3 英露協商

中山「同上」,Ps3421-

{ 1870年代から帝国主義が世界大で広がっていった中で、イギリスにとっての最大の宿敵は、アフリカと東南アジアではフランス、ユーラシア大陸ではロシアという2国であった。ところが英仏協商と英露協商の締結で、その事態は一変した。 … イギリスが世界大の規模で未だに利害の調整に苦慮していた相手は、ドイツ1国を残すのみとなった。}(君塚「同上」,P303)

{ 露仏同盟にかかわらず、フランスがロシアを支援しなかったのは、日露戦争で日本に有利に働いたが、それは日露戦争開戦後に、イギリスが仏露間に楔を打ち込んだためであり、イギリスはさらに日露戦争が終ろうとする段階でロシアに接近し、英露協商を結ぶにいたった。日露戦争は世界史的にみれば、ヨーロッパにおける第1次世界大戦の構図をつくる意味をもった、と論じられることもある。}(木畑「20世紀の歴史」,P46-P47<要約>)

註432-4 英露関係の変化と日露関係

中山「同上」,Ps3503-,Ps3368-

註432-5 経緯

中山「同上」,Ps3345-

{ フランスは奉天会戦(1905年2~3月)の直後、1905年3~4月に日露両国へ不割譲・無賠償を条件とした講和の斡旋を申し入れていたが、日露両政府ともに拒否していた。フランスは日本に対して、ロシアから賠償金を取るのは困難、その代り日本の公債を起こすためにパリの金融市場を開放する、と働きかけた。当時、パリの金融市場はロンドンに比べて金利が安かったのである。

なお、フランスはイギリスとともにロシアに対しても日露戦争後に多額の資金を融資していた。}(中山「同上」,Ps3250-)

註432-6 日仏協商と日露協商

中山「同上」,Ps3393-

註432-7 英露協商

中山「同上」,Ps3404- 君塚「同上」,P302

註432-8 意義

中山「同上」,Ps3407- 君塚「同上」,P299-P300

註432-9 三国協商と三国同盟

中山「同上」,Ps3421-,Ps3452- 岡「国際政治史」,P117-P119 小川・板橋・青野「国際政治史」,P62

{ 三国同盟と三国協商の間には勢力の均衡が一応形づくられたものの、それを維持するために必要に応じて力を貸すところの第三の勢力、いわゆるバランサ―を欠いていたのである。ヨーロッパ帝国主義諸国間の平和の基礎は、この点において今や全く不安定なものとなった。}(岡「国際政治史」、P118<要約>)