日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第4章 / 4.2 帝国主義の時代 / 4.2.4 東アジアの植民地獲得競争

4.2.4 東アジアの植民地獲得競争

この項では、19世紀半ばから20世紀初頭にかけての中国・朝鮮と日本の帝国主義関連の事象について述べる。この時代は日本が明治維新(1868年)を経て軍国主義に向けて走り始める時期であり、詳しくはこのレポートの第2部以降に譲る。

図表4.8 20世紀初頭の中国

※1 愛琿条約(1858年)でロシア領へ ※2 北京条約(1860年)でロシア領へ ※3 サンクトペテルブルグ条約(1881年)などでロシア領へ

出典)田中他「図説 中国近現代史」,P13をもとに作成。

(1) 清朝について註424-1

中国の清朝は、もともとは満州に住んでいた女真(じょしん)族のなかの一部族で17世紀初めに周辺の部族を統一して、1636年に「大清国」を名乗り、1644年に明朝が内乱で崩壊すると、ただちに明の首都北京を占拠し、中国全域を支配した。その後、現在のチベットや新疆、モンゴルなどを支配下におき、18世紀末には歴代中国王朝で最大の版図を獲得して繁栄のピークを迎えた。しかし、19世紀中頃から欧米列強や日本の侵出により勢力は衰え、辛亥革命により1912年に亡びた。

(2) アヘン戦争(1840-42年,1856-60年)

背景註424-2

イギリスは中国から茶、絹織物、陶磁器などを購入していたが、中国へ販売できるものはあまりなかった。そこで目をつけたのがインドで作られるアヘンで、これを密輸することにより、貿易収支の均衡を図っていた。19世紀になるとアメリカなどからの綿花輸入が増加し、その代金支払いのためにアヘン輸出は増加していった。中国にとっては、アヘン中毒患者の増加という問題だけでなく、国外に流出する銀が増加することによる不況という深刻な問題を抱えることになった。

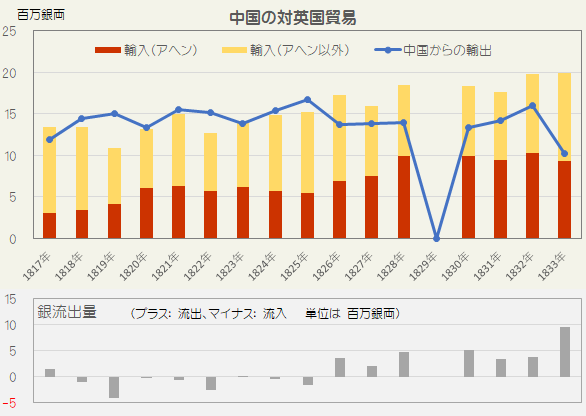

図表4.9 中国の対英国貿易

出典) 田中他「図説 中国近現代史」,P23の表をもとにグラフ化。横軸は年度、1829年度はデータが欠損。

林則徐のアへン没収註424-3

1839年3月、皇帝からアヘン対策を指示された林則徐は、アヘン吸引者から吸引器具を取り上げるとともに、外国人商人にアヘンの引き渡しと今後アヘンを持ち込まないという誓約書の提出を求めた。これに反発したイギリスの艦船と中国側艦船との間で戦闘が発生した。

開戦註424-4

イギリス政府はこの問題への対応を議会で議論した結果、271対262の僅差で遠征軍を派遣することに決定した。1840年6月、広東の近海に16隻のイギリス軍艦が集結した後、北上して天津沖で清朝政府を威嚇した。イギリス艦隊は、いったん広州に引き上げたあと、1842年春に再び北上し、上海から長江を遡って南京に迫った。ここで清朝はついに敗北を認めて講和交渉を行わざるをえなくなった。

南京条約(1842年)註424-5

1842年8月に締結された南京条約では、賠償金支払いのほか、香港の割譲、広州、厦門(アモイ)など5つの港の開港などが取り決められた。類似の条約はアメリカやフランスとも結ぶことになり、これをきっかけに列強の中国への進出が拡大した。

第2次アヘン戦争(アロー戦争)(1856-60年)註424-6

1856年10月、広州で英国旗を掲げていた貨物船アロー号を清朝官憲が臨検した。イギリスはこれを口実にフランスも誘って広州を攻撃、さらに英仏軍は天津から北京に向かったが、北京になだれ込んだ英仏軍は清朝の離宮円明園を破壊し放火した。清朝政府はやむをえず北京で講和条約を結んだ(1860年11月)。条約では、アヘン貿易の合法化、外国公使の北京駐在、長江一帯での通商の認可、キリスト教布教活動の認可、などが取り決められた。その後、同様の条約がアメリカ、ロシアとも締結された。

(3) ロシアとの国境画定註424-7

北京条約(1860年)

満州の東北部については、1689年のネルチンスク条約で外興安嶺※1が国境と定められたが、ロシアは第2次アヘン戦争で苦しんでいる清朝に迫って、愛琿条約(1858年)で南の黒竜江(アムール川)までロシア領を拡げ、さらに1860年には北京条約でウスリー江の東側(オホーツク海側)もロシア領とした。ロシアはこれによりウラジオストクという冬でも凍らない港を手に入れることになった。

※1 外興安嶺(ロシア名:スタノボイ山脈)は、アムール川北方を東西に走る山脈。

ザンクト・ペテルブルグ条約(1861年)

満州より西側については、1727年のキャフタ条約でロシアとの国境が定められたが、1864年新疆西部で反乱がおこり、カシュガルに独立政権が樹立された。清朝はこれを鎮圧するのに手間取り、そのすきにロシアが介入してイリ※2という町などを占領した。結局、1881年のサンクト・ペテルブルク条約などで国境が画定されたが、かなりの地域がロシア側に編入された。

この地域にはイスラム教徒が多く、現代に至っても民族問題は根深く残っている。

※2 イリ(伊犁)は、中国新疆の西端、カザフスタンとの国境付近にある町。

(4) 日清戦争(1894-95年)註424-8

背景

朝鮮に対する影響力を強めたい日本とそれを防いで属国として維持したい清朝の間では、明治維新後から綱引きが行われてきた。朝鮮内でも親日派と親中派がおり、それぞれがクーデター(壬午軍乱_1882年、甲甲政変_1884年)を起こし、3国の間の緊張が次第に高まっていった。

開戦

1894年春、朝鮮で新興宗教を奉じる東学党が反乱を起こすと、朝鮮政府は清に援軍を依頼、清の出兵をみて日本軍も出兵した。7月25日豊島沖で両国の艦隊が交戦、8月1日に両国は宣戦布告をして、日清戦争がはじまった。

戦局は日本軍優勢のもとで進み、1895年2月に清朝自慢の北洋艦隊が壊滅すると、翌3月から下関で講和交渉が開始された。

下関条約

講和交渉は、清側が李鴻章、日本側は伊藤博文が出席して行われ、1895年4月17日に調印された。講和条約により、清朝は朝鮮への宗主権を放棄し、台湾と澎湖諸島及び遼東半島を割譲、賠償金2億両を支払う、などが決められた。

三国干渉(1895年)註424-9

日本の勝利が見えてきた1895年初めごろ、ヨーロッパでは漁夫の利を得ようという動きが始まった。まず動いたのはドイツだった。ドイツにとって干渉は、中国へ侵出する機会を作るだけでなく、対ドイツを意識した露仏同盟(1894年)の牽制やイギリスとの接近を図るという意図もあった。1895年3月、ドイツはイギリスとロシアに「干渉に参加する用意がある」ことを告げた。イギリスは閣議で干渉しないことを決めたが、ロシアは干渉することを決めた。

下関条約が調印されて6日後の4月23日、東京駐在の独、仏、露の公使が日本の外務省を訪れ、遼東半島を清国に返還することを勧告する覚書を手渡した。日本はやむなく遼東半島をあきらめ、賠償金を増額することで清と決着をつけた。干渉した3国は清から報酬として、ロシアは露清銀行の設立や東清鉄道の敷設権、フランスはベトナムと清との国境を有利に「修正」、ドイツは少し遅れて1898年に膠州湾の租借などを獲得した。

(5) 義和団の乱(1900年)註424-10

義和団とは…

義和団は白蓮教※3の流れをくむといわれる宗教的秘密結社で、山東省において1899年頃から「扶清滅洋」※4のスローガンを掲げて、キリスト教徒への攻撃や、西洋に関連する鉄道や商品などを破壊したり、それに関連する人々などの攻撃をはじめた。団員の多くは10代の少年であった。

※3 白蓮(びゃくれん)教は、南宋時代に創始された阿弥陀信仰の民衆宗教。

※4 扶清滅洋(ふしんめつよう)は、「清を扶(たす)けて西洋を滅ぼす」を意味する。

清朝の宣戦と列強による鎮圧

1900年になると義和団は天津や北京に入って、線路、駅舎、電柱など西洋のものを破壊し、外交官などを攻撃しはじめた。6月、列強8か国(独墺米仏英伊日露)は連合軍(2万人、うち1万は日本軍)を構成し、鎮圧に乗り出した。清朝は西太后※5を中心とする保守派の主張により、6月21日に連合軍に対して宣戦を布告したが、それに先立つ20日に清軍は北京の外国公使館街を攻撃、ドイツ公使が殺害された。連合軍は天津を制圧し8月14日に北京に侵入して、公使館区域を「解放」、翌日西太后は光緒帝※6とともに北京を脱出して西安に逃れた。

※5 西太后(せいたいごう 1835生-1908没)は、光緒帝の前の皇帝同治帝(在位1861-75年)の母親でこの頃の清の陰の実力者。

※6 光緒帝(こうしょてい/こうちょてい 在位1875-1908年)は、清王朝の第11代皇帝。

辛丑和約(1901年)

1901年9月7日、連合軍を構成した8か国に3か国(ベルギー、蘭、西)を加えた11か国と清の間で辛丑(しんちゅう)和約が締結された。この講和条約(北京議定書)では、総額4億5000万両という天文学的な額の賠償金のほか、北京周辺の指定区域における列強の駐兵などが取り決められた。また、この条約では中国と列強との不平等条約の代表的項目である治外法権の撤廃に向けた法制整備のプロセスが明示され、中国はそれを一つの目途として憲法制定などを進めていくことになった。

ロシアは義和団事件に乗じて満州を占領したが、そのまま兵をひかずに居座り続けた。これが日露戦争の原因のひとつになる。

4.2.4項の主要参考文献

- 吉澤誠一郎「清朝と近代世界 19世紀 シリーズ中国近現代史①」、岩波新書、2010年6月18日

- 川島真「近代国家への模索 1894-1925 シリーズ中国近現代史②」、岩波新書、2010年12月17日

- 田中仁・菊池一隆・加藤弘之・日野みどり・岡本隆司・梶谷懐「図説 中国近現代史 改定版」、法律文化社、2012年3月30日(初版)、2020年2月29日(改訂版)

4.2.4項の註釈

註424-1 清朝について

吉澤「清朝と近代世界」,P2-P12 田中他「図説 中国近現代史」,P14-P15

註424-2 アヘン戦争_背景

吉澤「同上」,P38-P46 田中他「同上」,P22-P23

{ 東インド会社はアヘンが清朝の禁制品であることを承知していて、アヘンを自社の船には積み込まなかった。… アヘン輸送は地方貿易商人が担った。

地方貿易商人がアヘンを売りさばいて銀を得ても、広州にはあまり仕入れたい商品がなかった。そこで商人たちは手に入れた銀で東インド会社が発行する為替手形を買って、送金にあてた。東インド会社はその銀で茶を買い付け、茶をイギリスに運んで得た代金によって、ロンドンで為替手形の決済に応じたのである。}(吉澤「同上」、P40)

註424-3 アヘン戦争_林則徐のアへン没収

吉澤「同上」,P50-P52 田中他「同上」,P24

{ 1839年3月、林則徐は広州に着くと、まずアヘンと吸引器具の没収を進めた。つづいて、外国人の商人に対して、3日以内にアヘンをすべて官に引き渡すこと、今後はアヘン持ち込みをせず、もし持ち込んだら死刑になってもかまわないという誓約書を提出することの2点を要求した。

これに対応したのがイギリスの貿易監督官チャールズ・エリオットである。エリオットはやむなくアヘンの引き渡しには応じたが、誓約書の提出は拒んだ。自国の商人にアヘン貿易をしたら死刑になってもよいという文書を書かせれば、清朝の処罰権限を認めることになるからだった。}(吉澤「同上」、P51-P52<要約>)

註424-4 アヘン戦争_開戦

吉澤「同上」,P50-P52 田中他「同上」,P24

{ (後にイギリス首相となるグラッドストンは) 1840年4月8日、30歳の野党ヒラ議員として、中国におけるアヘン密輸と砲艦による開戦をめぐり、ホウィッグ政権の外相パーマストン卿を批判した。

「たしかに中国人には愚かな大言壮語と高慢の癖があり、しかもそれは度をこしています。しかし、正義は中国人側にあるのです。異教徒で半文明的な野蛮人たる中国人側に正義があり、他方の我が啓蒙され文明的なクリスチャン側は、正義にも信仰にももとる目的を遂行しようとしているのであります。…」

}(近藤「イギリス史10講」,P211)

註424-5 アヘン戦争_南京条約

吉澤「同上」,P56 田中他「同上」,P24

{ (日本に開国をせまったアメリカのペリー提督は、)1856年に書いた論文で、アヘン戦争は「あまり賞賛に値しない原因で始まった戦争であるにも拘わらず、結果において中国並びに通商世界全体に大きく貢献した、と一般的に認められている」と指摘しながら、「この機会を利用してイギリス政府が、中国全土にもっと自由な政治制度を確立させ、平和時にはすべての文明国家間に存在するような公正かつ友好的な関係樹立を無条件に認めさせていれば、もっと賢明だった…」}(吉澤「同上」、P58-P59<要約>)

註424-6 アヘン戦争_第2次アヘン戦争

吉澤「同上」,P91-P98 田中他「同上」,P24

{ 円明園の略奪に居合わせたイギリス軍人ゴードンは、郷里の母親にあてた書簡で次のように述べている。「僕たちが焼き払った建物の美しさ、壮大さを、お母さんは、なんとも想像できないでしょう。焼き払うのは本当に痛ましいことでした。実をいえばいくつもの宮殿はあまりにも大きく、僕たちは時間に迫られていたので、ざっと見て略奪することしかできませんでした。たくさんの黄金の装飾品も、真鍮とまちがって焼かれてしまいました。これは軍のモラルをひどく害する仕事でした。誰もが目の色を変えて略奪していました。」}(吉澤「同上」、P94-P95)

註424-7 ロシアとの国境画定

吉澤「同上」,P128-P136 田中他「同上」,P34-P35

註424-8 日清戦争(三国干渉を除く)

吉澤「同上」,P218 川島「近代国家への模索」,P2-P9 田中他「同上」,P42-P45

{ 当時、どの国でも一般の人々は、なるほど日本は最初のうち朝鮮で2,3の勝利を収めるかもしれないが、最終的には清が勝つだろうと信じていた。}(中山「帝国主義の開幕」,Ps1280-<要約>)

{ 日本は単独の軍事力で清を撃破することにより、列強と同列の地位に立ち、かれらの一員として仲間入りした。下関条約は国際政治のなかでその後の日本の進路を決した運命的な条約であった。}(中山「同上」,Ps1311-)

註424-9 日清戦争(三国干渉)

中山「帝国主義の開幕」,Ps1316- 川島「同上」,P10-P12

{ ドイツからの申し入れを受けるまで、ロシア政府は日本への干渉の構想をもっていなかった。1895年4月8日、「日本の旅順併合は、清国と日本が良好な関係を結ぶことに対して永久的な障害となり、東アジアの平和の不断の脅威となるであろう、というのがヨーロッパ列強の共通の意見である--ということを、友好的な形式で日本へ申し入れる」ことを、列強に提議したのであった。}(中山「同上」,Ps1334-<要約>)

{ 1895年4月8日、ドイツはロシアと組んで干渉することを決める。その動機は、①清国に恩を売って将来の取引材料とすること、②ロシアとフランスと行動をともにすることによってこの両国の反ドイツ的な牙を抜きさること、③ロシア・フランスとの連携を誇示してイギリスの孤立感を感じさせ、ドイツに接近するよう仕向けること。}(中山「同上」,Ps1353-<要約>)

註424-10 義和団の乱

川島「同上」,P42-P56 田中他「図説 中国近現代史」,P30-P31 中山「同上」,Ps1757-

「義和団の乱」は、「義和団事件」、「義和団事変」、「義和団戦争」、「北清事変」などともいう。

{ 大刀会(筆者注;義和団の前身)という、白蓮教の流れをくむ武闘集団の活動が顕著で、1897年11月には西部の巨野県にてドイツ人神父を殺害し、それがドイツ海軍の膠州湾占領・租借の原因となった。}(川島「同上」,P45)

{ 袁世凱、張之洞、李鴻章らは、朝廷へのあからさまな反発は避けつつ、義和団を乱民とみなして秩序維持に努め、清の宣戦布告には従わずに、列強の生命財産を保護した。外国兵がやってくれば、中国は更に分割されるという危機感が彼らは有していたからだと考えられる。}(川島「同上」,P49-P50<要約>)

{ 連合軍の形成は、中国に進出する列強の中で最大の力をもつイギリスによって主導された。南アフリカでの戦争に忙殺されるイギリスは、カナダ、オーストラリアなど帝国各地からの動員で兵力の不足を補いながら、他の列強との共同行動を指揮した。イギリスは中国で独自の利益を追求するロシアの動きを警戒し、とくに日本の役割に期待をかけた。日清戦争後の三国干渉を通じて力での解決という帝国主義的な行動様式を思い知らされた日本は、この戦争への参加により、自らも帝国主義国としての道を明確に歩み始める。}(歴史学研究会編「強者の論理」,P4)