日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第4章 / 4.2 帝国主義の時代 / 4.2.2 アフリカの植民地獲得競争

4.2.2 アフリカの植民地獲得競争

1884年のベルリン会議後、ロシア以外のヨーロッパ列強は一斉にアフリカ大陸に植民地を求めた。アフリカ大陸の植民地は、1875年には全面積の10%にも満たなかったが、1902年までにほとんど全部が植民地となった註422-1。

ここでは、19世紀末から20世紀初頭までのアフリカにおける植民地獲得競争を地域別にみていく。

図表4.5 アフリカの植民地(20世紀初頭)

出典)木畑「20世紀の歴史」,P14、中山「帝国主義の開幕」,Ps770をもとに作成。

(1) エジプト

エジプトは19世紀初頭に一時的にナポレオンに支配されたが、その後、オスマン・トルコの属州としてイスラム王朝が成立していた。

スエズ運河註422-2

1859年に工事を始め、69年に開通したスエズ運河の建設はフランスがリードしたが、エジプトはかなりの金額を借入金で負担した。そのため、エジプト政府は多額の負債を抱え込むことになった。

イギリスにとってスエズ運河は、インドへの主要ルートとして、非常に重要な通路であった。1882年には、3000隻以上、700万トンの船舶がこの運河を通過したが、実にその80%はイギリス国籍の船だった。(イギリスはフランス主導でスエズ運河を建設することに反対していた。)

イギリスの支配へ註422-3

1875年、財政危機に陥ったエジプトは、スエズ運河会社の全株の半分近くをイギリスに売却し、イギリスはその支配権を手に入れた。それでもエジプトの財政危機は改善されず、厳しい債権取り立てを行うイギリスとフランスに対して、1882年アレキサンドリアで暴動が発生した。イギリスはこれを軍事力を使って鎮圧し、エジプトを事実上の支配下においた。

マフディーの反乱註422-4

エジプトの南にあるスーダンは、当時エジプトの支配下にあった。1881年マフディー(救世主)を名乗る宗教家が指揮する集団が、エジプトからの独立を叫んで決起した。エジプト軍、ついでイギリス軍が向かったが、鎮圧することができず、反乱軍は首都ハルツームを制圧してスーダン全域を支配下においた。1898年になってエジプト・イギリス軍がマフディー軍を撃破し、ようやく反乱は終息した。

ファショダ事件(1898年)註422-5

ナイル川上流の制覇を目指していたフランスは、アフリカ西海岸からコンゴ川を遡り、1898年7月1日ナイル川上流のファショダ※1に達した。ここでフランス軍はエチオピアから来るはずの友軍を待った。

一方、イギリス軍はマフディーの乱を鎮圧しつつナイル川を上流へと進み、1898年9月19日ファショダで両者の隊長同士が会見した。両者は互いに相手に敬意を表し、乾杯をかわしつつ、解決をロンドンとパリの話し合いに任せることで意見の一致をみた。

この頃、フランスは特に海軍力でイギリスに劣っており、イギリスに軍事的に勝利する見込みを立てられなかった。その上、国内では「ドレフュス事件※2」で世論が分断しており、フランスはファショダからの撤退に合意せざるをえなかった。1898年12月にフランス軍はファショダから撤退し、翌99年3月に英仏間で協約が締結され、スーダンはイギリスの植民地として確定した。

※1 ファショダは、現在の南スーダン北部、ナイル川沿いにある町で、今はKodok(コドク)と呼ばれている。

※2 ユダヤ系のドレフュス大尉のスパイ行為に関する疑惑に対して、反ユダヤ、反ドイツを掲げる右派系とそれに反発する左派系が、1894年から1906年にかけて激しく対立した事件。

(2) 北アフリカ(モロッコ・アルジェリア・チュニジア・リビア)註422-6

この地域は古代エジプト、古代ローマから長い歴史を持ち、ヨーロッパ人、アラブ人の交流が多い地域であった。19世紀前半のこの地域には、それぞれの国ごとにイスラム王朝があり、うちアルジェリアとリビアはオスマン・トルコの形式的な属国になっていた。

フランスは1830年にアルジェリアに侵攻し、以降、多数のフランス人が入植した。1881年にはチュニジアに侵攻して保護国とした(4.1.2項(1)参照)。また、モロッコは19世紀半ば過ぎからイギリス、フランス、ドイツ、スペインの間で争奪戦が繰り広げれられたが、1912年にその大部分がフランス領となった(モロッコ事件:4.3.3項(2)参照)。

イタリアはリビアを巡ってトルコに戦争をしかけて勝利し、1912年にリビアを獲得した。

(3) 東アフリカ(エリトリア、ソマリア、ケニア、タンザニア、他)註422-7

東アフリカ沿岸部は古くからインド洋交易が盛んで多くの港湾都市が栄えていた。ポルトガルは16世紀からモザンビーク※3沿岸を植民地として保有していた。

19世紀後半になると、イタリアは1882年7月、エチオピアの支配下にあった紅海のエリトリア海岸にあるアッサブを占領、1889年にはソマリランド南部を奪取した。1896年、イタリアはエチオピアを制覇すべく遠征軍を差し向けたが、フランスの指導をうけたエチオピア軍に大敗を喫した。

東アフリカを狙っていたドイツは1886年、ザンジバル※4に艦隊を差し向けた。イギリスと協議して、タンザニア※4をドイツ領東アフリカとし、その北側のケニアをイギリス領東アフリカとすることで決着した。イギリスはその後、ケニアの西のウガンダも獲得した。

また、イギリスはアフリカ南端のケープ植民地から北に向かって侵略を進め、1885年にボツワナ、1889年にローデシア※5を奪取した。

※3 モザンビークはアフリカ大陸東南部にあり、対岸にマダガスカル島がある。

※4 タンザニア沿岸の島嶼部をザンジバルという。

※5 ローデシアは現在、ザンビア共和国とジンバブエ共和国になっている。ローデシア(Rhodesia)はケープ植民地首相だったセシル・ローズの家という意味。

(4) 西アフリカ(ナイジェリア、ガーナ、ギニア、他)註422-8

西アフリカは17世紀から18世紀にかけて奴隷貿易の拠点としてにぎわい、王国や都市国家が繁栄した。

{ すでに内陸部の首長との間で軍事衝突を繰り返していたイギリスとフランスが、ドイツの進出に刺激されて、領域の獲得に乗り出した。}(歴史学研究会編「強者の論理」,P58)

ドイツは、1884年にカメルーンとトーゴを保護国として支配下においた。

フランスは、1889年にダホメ(現在のベナン)の黒人王国に侵入し、4年がかりでそれを征服、続いてコートジボアール、ギニア、セネガルから内陸部に入ってマリ、ニジェール、チャドなどを征服し、広大なフランス領西アフリカ植民地を形成した。

イギリスは、王立ナイジェリア会社を設置して、1900年までにナイジェリアの全地域を獲得した。また、1896年には黄金海岸(現在はガーナの一部)を手に入れた。

(5) コンゴ自由国(現 コンゴ民主共和国)

コンゴ自由国は、ベルリン会議(1884年)でベルギー王レオポルド2世の私有地と認定された。(4.1.2項(2)参照)

イギリスとの密約註422-9

1894年5月、イギリスはレオポルド2世と密約を結んだ。それは、エジプト・スーダン全域の借地権をレオポルド2世に与える代わりに、コンゴ自由国の内部に回廊を設定する借地権をイギリスに与える、というものだった。これが実現すれば、イギリスの目標であったアフリカ南端のケープ植民地から北のエジプトまでアフリカ大陸を縦断領有することが実現するだけでなく、イギリスはコンゴ南部のローデシアからイギリス領東アフリカ(現ケニアなど)を結びつけて、ドイツ領東アフリカ(現タンザニアなど)を包囲することができた。これを知ったドイツはフランスと組んでレオポルド2世に圧力をかけ、その密約を破棄させた。

この事件により、ドイツはフランスに接近し両国間の距離を縮めたが、その分だけイギリスとフランスの距離は遠ざかり、フランスがファショダに侵攻するきっかけになった。また、日清戦争後の独仏露による三国干渉(1895年)にイギリスが参加しなかった理由のひとつでもあった。

原住民虐殺註422-10

ベルギーの植民者たちは、原住民に天然ゴムの採取を命じたが、命令に従わなかった原住民は現地人からなる公安部隊が射殺し、その証拠として死者の手首を提出するよう指示されていた。こうした原住民への迫害はイギリスを中心にヨーロッパ諸国から非難され、1908年コンゴ自由国はベルギー国王の私有地から、ベルギー国家による統治に移管された。しかし、植民地統治はむしろ強化された。

(6) ドイツ領南西アフリカ(現 ナミビア共和国)

1884年以降、ドイツはこの地を植民地として入植者を送り込み、先住民であるヘレロ人やナマ人の土地を強奪していた。1904年、先住民を「居留地」に押し込めようとする政策に対してヘレロ人の反抗が始まった。ドイツ軍は「ヘレロ絶滅命令」を出し、水の無い砂漠にヘレロ人を追い込むなどして虐殺を行った。同じころ蜂起したナマ人は強制収容所に収容されたが、収容所での平均死亡率は30-50%に達した。

こうした掃討作戦の結果、人口8万人だったヘレロ人の80%、人口2万人だったナマ人の50%が死んだと推定されている(ヘレロ・ナマの大虐殺) 註421-11。

(7) 南アフリカ戦争

ブール人(=ボーア人)註422-12

温暖な気候の南アフリカはヨーロッパからアジアに至る交通の要所でもあり、1652年にオランダ東インド会社が喜望峰周辺(現ケープタウン)に補給基地を作ったときから白人の移住がはじまった。ブール人(英:Boers)はオランダ語で「農民」の意であるが、南アフリカに移住したオランダ系移民やフランスからのユグノー(プロテスタント)、ドイツ系移民などの白人移民を指す。なお、当人たちは「アフリカーナ」と自称する。

ケープ植民地は1806年にイギリスに奪われ、ブール人たちは内陸部に集団移住して、トランスヴァール共和国とオレンジ自由国をそれぞれ、1852年、1854年に建国した。1860年にダイヤモンドがオレンジ自由国で、1886年には金鉱脈がトランスヴァ―ル共和国で発見されて、イギリスの帝国主義的野心を燃え上がらせた。

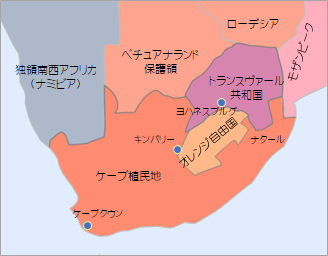

図表4.6 南アフリカ戦争略図

出典)歴史学研究会「強者の論理」,P81をもとに作成

イギリスの侵略註422-13

イギリスはケープ植民地を占領後、ブール人との小さな戦争を何回か繰り返して次第に内陸部に追い込むとともに原住民の反乱も制圧して、イギリス人の植民を進めた。また、南アフリカ北部に向けて侵略を進め、1885年にベチュアナランド(現ボツワナ)、1889年にローデシア(現ザンビアと現ジンバブエ)などを植民地化した。

開戦註422-14

イギリスの植民地相チェンバレンは、ケープ植民地を中心とする英領南アフリカ連邦を新設する構想を抱き、ケープ首相となったセシル・ローズと協力して、1895年トランスヴァール共和国のクリューガー政権に対する武装クーデターを起こしたが、失敗に終わりローズは辞任に追い込まれた。

新たにケープの高等弁務官に任命されたミルナーは、1899年9月イギリスの宗主権確認を要求する最後通告を行った。これに対して、クリューガー政権は10月イギリスに対して宣戦布告し、南アフリカ戦争が始まった。

戦争の経緯註422-15

緒戦はイギリス軍の作戦ミスもあり、機動性を活かして戦うブール軍が優勢であった。イギリスは強力な増援軍を送って1900年2月には形勢を逆転させ、9月にはブール軍の敗北が決定的になった。

しかし、ブール軍はそこからゲリラ戦に転換し、頑強に抵抗したため、戦争はこのあとドロ沼化した。イギリス軍はゲリラの家族を収容所に移送し、村落を焼き払うなどの蛮行を重ねた。

終戦註422-16

イギリス国内の厭戦気分と交渉による和解を望む世論が高まる中で、1902年5月に双方は講和を結び、戦争は終結した。トランスヴァール帝国とオレンジ自由国が将来的に自治を獲得することを前提にイギリス帝国に併合された。

影響註422-17

南アフリカ戦争は、最終的に45万人の兵員と単年度予算の約2倍に達する巨額の戦費を要し、本国の国家財政は危機的状況に陥った。その結果、年金などの社会政策の支出を圧迫することになり、財政再建と新たな財源の確保が課題となった

1902年の講和条約において、ブール人はイギリス帝国に服するが、将来はイギリス系・ブール系それぞれの自治州によって構成される南ア連邦とすることが決められていた。そこでは原住民であり、南ア戦争をイギリス側もしくはブール人側で戦った黒人の存在は無視され、イギリス人とブール人(アフリカーナ)は協力して、原住民支配を強めることになった。

鉱山開発などの労働力不足を克服するために居留地制度を通じて黒人に労働強制をすることが決められた。戦争前まで、原住民はブール人の農場経営に従属しきっていたわけではなく、選挙権も保有していたが、居留地体制の導入により彼らが小農として自立する道は完全に閉ざされた。彼らは部族ごとあるいは何らかの集団ごとに定められた居留地で、決められた仕事に従事するしかなくなった。これこそ、アパルトヘイト(=人種隔離)の根本的な仕組みに通ずるものであり、南アフリカ連邦で1994年まで続くアパルトヘイトの基盤がこの時作られたのである註422-18。

4.2.2項の主要参考文献

- 中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」、河出書房新社、2013年4月30日(電子書籍)、原本は河出文庫(2004年9月30日)

- 木畑洋一、秋田茂「近代イギリスの歴史」、ミネルヴァ書房、2011年3月30日

- 歴史学研究会編「強者の論理 帝国主義の時代」、東京大学出版会、1995年10月25日

4.2.2項の註釈

註422-1 アフリカの植民地拡大

ヨーロッパ列強がアフリカに植民地を求めた理由のひとつには、奴隷貿易が禁止されたことも影響している。

{ 19世紀初頭、ヨーロッパ人は一方的に奴隷貿易を禁止する。奴隷貿易より、市場としてのアフリカ大陸に重要性を見出したからである。奴隷貿易は密貿易となった。…

アフリカ人支配者は奴隷貿易から「合法貿易」に移行させられた時点で、ヨーロッパ人の対等な商業パートナーとしての地位を失い、資本への従属化の道を歩み始めることになった。アフリカ社会の悲劇は、ヨーロッパ人に売る商品が極めて少なかったことにある。

その結果、ヨーロッパ人はそうした商品をアフリカ人に生産させねばならなかった。やがて、そのための土地と労働力、あるいは商品を運搬するための自由な通行権をめぐってヨーロッパ各国間でさまざまな利害の対立が生じる。}(歴史学研究会編「強者の論理」,P50-P51)

{ 1875年、世界で2番目に大きいアフリカ大陸はその面積の10分の1もヨーロッパ人に盗まれていなかった。ところが、20年後の1895年には、10分の1だけを残して全てヨーロッパ人の支配下におかれた。}(中山「帝国主義の開幕」,Ps784-)

註422-2 スエズ運河

中山「同上」,Ps657 Wikipedia「スエズ運河会社」

註422-3 イギリスの支配へ

木畑・秋田「近代イギリスの歴史」,P114 中山「同上」,Ps649- 小川・板橋・青野「国際政治史」,P54

註422-4 マフディーの反乱

小川・板橋・青野「同上」,P54 歴史学研究会編「強者の論理」,P62

註422-5 ファショダ事件

中山「同上」,Ps1618-

{ 1898年の「ファショダ事件」においてさえ、西アフリカから東進したフランス軍とナイル川を南下したイギリス軍の衝突をだれもが恐れたが、現場の仏マルシャン司令官と英キッチナ少将はというと、フランスのワイン(シャンパン)をあけて懇談し、それぞれの本国政府からの指令を待った。ワインに真実あり。両者とも英仏戦争は回避したかったのである。}(近藤「イギリス史10講」,P232)

註422-6 北アフリカ

柴田「フランス史10講」,P213 君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」,P300-P301 中山「同上」,Ps677- 北村「イタリア史10講」,Ps2366- 歴史学研究会編「同上」,P49 Wikipedia「モロッコの歴史」、「アルジェリア」、「チュニジア」、「リビアの歴史」

註422-7 東アフリカ

中山「同上」,Ps702-、Ps764-,Ps742- 小川・板橋・青野「同上」,P54-P55 Wikipedia「ドイツ領東アフリカ」、「イギリス領東アフリカ」

註422-8 西アフリカ

中山「同上」,Ps751-,Ps 歴史学研究会編「同上」,P49 Wikipedia「フランス領西アフリカ」

註422-9 (コンゴ自由国と)イギリスとの密約

中山「同上」,Ps1159-

註422-10 (コンゴ自由国の)原住民虐殺

小川・板橋・青野「同上」,P57

{ (射殺の証拠として手首を提出させたのは、) 公安軍に配られた小銃弾が命令通り、射殺に用いられたことを確認するためであったが、なかには銃弾を自分のものにするために、銃を用いることなく住民を殺害してその手首を提出する者もあらわれてきた。}(木畑「20世紀の歴史」,P38)

註422-11 ヘレロ・ナマの大虐殺

木畑「20世紀の歴史」,P35-P37

{ ドイツ領南西アフリカにおけるヘレロ人とナマ人の大虐殺は植民地支配における暴力の様相をきわめてよく示す例であった。…

… 1904年彼らを居留地に押し込めようとする政策に対してヘレロ人の反抗が始まった。当初ドイツ側はヘレロ人と交渉する姿勢を示していたが、フォン・トロータという軍人が指揮官として赴任すると、実力による鎮圧行動に集中することとなった。水のない砂漠へ多くのヘレロ人を追い込んで死に至らしめた「ヴァ―タベルクの戦い」など、過酷な作戦を展開したフォン・トロータは「ヘレロ絶滅命令」と呼ばれるものを出し、「ヘレロ民族はこの土地を去らなくてはならない。さもなければ大砲によって去らせよう。ドイツ領内にいるヘレロは一人残らず、武器を持つ者であれ持たない者であれ、牛を持つ者であれ、すべて撃つ。女もこども容赦はしない」と、ヘレロ人虐殺の意志を示した。同じころ、ナマ人も蜂起を開始すると、ドイツ側は強制収容所を設置したが、収容所での収容者の平均死亡率が30-50%にのぼったことに示されるように、これは絶滅収容所といってもよいものであった。…こうしたヘレロ・ナマの大虐殺は、第2次世界大戦におけるユダヤ人大虐殺が浮上させた新たな概念であるジェノサイドの先駆けとして位置づけられている。…}(木畑「同上」、P36-P37)

註422-12 ブール人(=ボーア人)

中山「同上」,Ps1267- 歴史学研究会編「強者の論理」,P96-P97 Wikipedia「ケープ植民地」,「ナタール共和国」,「トランスヴァール共和国」,「オレンジ自由国」,「ズールー戦争」

註422-13 イギリスの侵略

中山「同上」,Ps746-

イギリスとブール人の攻防の足跡をまとめると以下のようになる。

- 1806年 イギリスがケープ植民地を奪取

- 1839年 ブール人がナタール共和国設立するも42年にイギリスに攻撃されて内陸部へ

- 1852年 トランスヴァール共和国建国

- 1854年 オレンジ自由国建国

- 1877年 イギリスはトランスヴァール共和国を併合

- 1879年 原住民ズールー族がイギリスに反旗を翻すも鎮圧される

- 1881年 イギリスはトランスヴァール共和国との戦争に敗れ独立を認める

註422-14 開戦

木畑・秋田「近代イギリスの歴史」,P117-P118

註422-15 戦争の経緯

木畑・秋田「同上」,P118 中山「同上」,Ps1724- 小川・板橋・青野「同上」,P60

註422-16 終戦

木畑・秋田「同上」,P118

註422-17 影響

木畑・秋田「同上」,P118-P119 中山「同上」,Ps1738- 小川・板橋・青野「同上」,P60

{ この戦争によって、イギリスといえども不死身ではないのだということが証明されたのであるから、イギリスの競争者であるヨーロッパ列強がおおいに意を強くしたのも、もっともなことであった。

この戦争のあいだじゅうも、ベルリンやパリやペテルスブルクでは、… 独仏露による共同干渉の噂が繰り返し流されていた。}(中山「同上」,Ps1741-)

註422-18 アパルトヘイト

歴史学研究会編「同上」,P94-P96(永原陽子「南アフリカ戦争とその時代」)

{ 南アフリカ制覇の最後の戦いは帝国主義の極限状態であるアパルトヘイト型の支配の礎を置くことで終わった。}(同上、P96)