日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第4章 / 4.1 ビスマルク体制 / 4.1.1 ベルリン会議(1878年)

第4章 帝国主義の時代

第4章 帝国主義の時代

帝国主義とは、「ある国家が権威を背景として,国境外の人々に対して支配権を及ぼそうとする膨張主義的政策」註411-1である。

大航海時代に始まる植民地獲得競争もそれに該当するが、ヨーロッパ列強を中心にその活動が激化した19世紀後半以降を一般に「帝国主義時代」と呼ぶ。ドイツやアメリカ、日本など新たな強国がその競争に参加し、それ以前は王侯貴族・皇帝など国の指導者たちが推進してきた膨張政策が、この時代になると国民全体を巻き込んで進められるようになった。

国際間の紛争は、はじめは「勢力均衡」という原則のもと、列強の首脳たちの調整で解決しようとしていたが、そのバランスに不満を持ち「強い国」を目指そうとすれば、既存の勢力バランスに挑戦せざるをえない。しかも、王侯貴族が共有していた価値観は国民の支持を基盤とする国民国家の指導者には通用せず、力の対決に訴えざるをえない。そうして起きたのが第1次世界大戦であった。

第1次世界大戦は、次の2点でそれまでの戦争とは性格を異にし、膨大な被害者を生み出すことになった。ひとつは、総力戦、つまり銃後の一般民衆も巻き込む戦争になったこと、もうひとつは科学技術の進歩により大量破壊兵器が開発されたこと、である。

4.1 ビスマルク体制

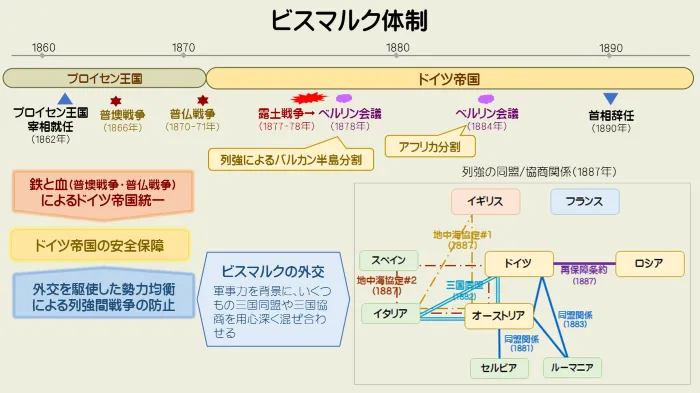

鉄血宰相の異名をもつドイツの宰相ビスマルクは、普墺戦争、普仏戦争という2つの戦争によってドイツ帝国を統一した。ヨーロッパ列強の一角にのし上がったドイツ帝国を待っていたのは、バルカン半島を巡るロシアとオーストリア・イギリスとの対立、ならびにドイツへの復讐を誓うフランスへの対応であった。ビスマルクは、「公正なる仲介人」として、「勢力均衡」にもとづく安全保障体制を構築することに全力を注いだ。彼の外交手法は、切り札=ドイツの軍事力をちらつかせながら、三国同盟や三国協商を混ぜ合わせるという方法であり、彼の在任中はヨーロッパに一定の平和が保たれたが、失脚するとヨーロッパは混迷の時代へと突入していく註411-2。

図表4.1 ビスマルク体制

4.1.1 ベルリン会議(1878年)

1878年に開催されたベルリン会議は、露土戦争に勝利したロシアと敗北したトルコの間で成立したサンステファノ条約に対して、イギリスやオーストリアなどの列強が口をはさみ、これら列強を加えて領土分割などについて再調整が行われた会議である。この後、1884年に開かれたベルリン会議ではアフリカ分割について話し合われたが、この2つのベルリン会議あたりから帝国主義の時代がはじまる、と言われている。

(1) 三帝同盟(1873年) 註411-3

ビスマルクは、オーストリアとロシアに呼びかけて三帝同盟を結成した。これは、バルカン問題の平和的な処理、第三国からの攻撃への共同対処、革命運動の抑止、などを取り決めたもので、事実上、フランスの孤立化をはかるものであった。

(2) 露土戦争(1877-78年) 註411-4

バルカン諸国の独立運動

バルカン半島の住民は、スラブ系民族を中心としつつも、アラブ系やドイツ系の民族も含む諸民族が混在した複雑な民族構成であった。そこにロシア、オーストリアなど列強の利害が絡んで、「ヨーロッパの火薬庫」といわれる状態にあった。

19世紀初頭までバルカン半島はオスマン・トルコが支配していたが、1821年にギリシャが独立し、その後、独立の動きが活発になっていった。1875年にボスニア・ヘルツェゴヴィナで起きたキリスト教徒の反乱は、1876年になるとブルガリアやセルビア、モンテネグロなどに波及していった。

ロシアとオーストリアは1876年7月に密約を結び、ロシアはベッサラビア※1南部などを、オーストリアはボスニア・ヘルツェゴヴィナを獲得する秘密協定が結ばれた。

※1 ベッサラビアは、現在のウクライナとルーマニアの間にあるモルドバ共和国のこと

開戦

1876年12月、イスタンブールでトルコと列強との間で紛争収拾のための会議が開かれたが、翌年1月には物別れに終わった。ロシアは、「バルカン半島のスラブ民族独立支援」を名目に1877年4月、トルコに宣戦布告した。これに呼応してルーマニアが独立を宣言した上で参戦、ブルガリアなども加わっての戦争となり、トルコは追い詰められていった。

終戦、サンステファノ条約

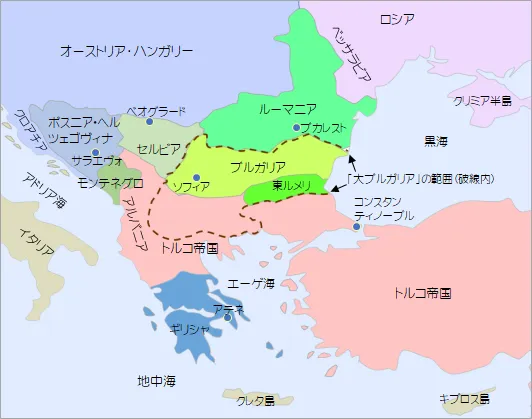

1878年3月、ロシアの勝利で戦争は終わり、イスタンブール近郊のサンステファノ村で講和条約が結ばれた。この条約により、ルーマニア、セルビア、モンテネグロの各国はトルコから独立し、ブルガリアは黒海からエーゲ海につながる広大な領域を占める自治公国となり、ロシアはここに軍を駐在させ、事実上傀儡国家とすることになった。

(3) ベルリン会議(1876年) 註411-5

イギリスとオーストリアの反発註411-6

サンステファノ条約に猛烈に抗議したのが、ロシアの南下に危機感を持ったイギリスと、ロシア勢力がバルカン半島に広く進出することに憤慨したオーストリアであった。特にイギリスは、ロシアの勢力圏がエーゲ海にまで広がることにより、地中海を経由したアジアとの交易路が脅かされることを怖れた。両国は、ロシアに国際会議を開くよう要求し、ロシアはそれをベルリンで開催することを条件に合意した。

イギリス・ロシアの事前調整註411-7

ベルリン会議の議長を務めたのはビスマルクであったが、当時の国際政治における基軸的対立はイギリスとロシアの間にあり、この両国間の調整が最大の課題であった。両国は6月13日の開催日を待たずに水面下で調整を始め、5月29日には合意が成立した。サンステファノ条約で決められた広大なブルガリア公国の領土は大幅に縮小され、エーゲ海から切り離されたのである。

イギリスは続いてトルコとの間でも秘密協定を結んだ。この戦争でロシアはバルカン半島のみならず、黒海とカスピ海の間にあるコーカサス山脈南部からもトルコを攻撃し、その一部をロシアの領土としてトルコから奪っていた。イギリスは中近東での優越を確保するために、この地域にこれ以上ロシアが進出することを嫌った。そこで、トルコ東方領土に対するロシアの侵略をイギリスが阻止する代償として、キプロス島をトルコから租借する権利を獲得した。

ベルリン会議の結果註411-8

1878年6月13日から開催されたベルリン会議に出席したのは、英・仏・独・墺・露・伊・土の7カ国であった。7月13日までの1カ月にわたる議論の結果、英・露が事前に取り決めた内容にほぼ沿った形で合意がなされた。決定事項を列挙すると次のようになる。

・ルーマニア、セルビア、モンテネグロは、多少の領土追加があり、独立した主権国家として認められた。

・大ブルガリア公国は3分の1まで縮小され、自治公国が建国された。東ルメリ地方はトルコの一州となり、マケドニアはトルコの支配下に戻った。

・オーストリアは、ボスニア・ヘルツェゴヴィナを獲得。

・ロシアは、コーカサス山脈南部の複数都市と、ベッサラビア地方を獲得したが、(5)に記するような不満を抱くことになった。

・イギリスはキプロス島を獲得したが、その見返りにフランスには北アフリカのチュニスを占領してよいという保証が与えられた。

・ドイツは何も獲得しなかった。しかし、会議を主催したドイツと仕切ったビスマルクは、国際的な名声を獲得し、この後の国際関係の主導権を握ることになった。さらに、フランスにチュニス占領権を認めることにより、フランスの関心をヨーロッパから海外植民地に向け、ドイツの安全保障に貢献した。

図表4.2 ベルリン会議(1878年)後のバルカン半島

出典)中山「帝国主義の開幕」,Ps153・161 及び 君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」、P280をもとに作成

(4) ベルリン会議の影響

トルコの恨み註411-9

イギリスやオーストリアなどトルコの「保護者」を自称する国々はベルリン会議でボスニア・ヘルツェゴヴィナ、キプロス、チュニスなどをトルコから奪い去った。ロシアとオーストリア・イギリスとのあいだの勢力均衡を維持せんがために、トルコはその領土のヨーロッパ的部分の大半を裂きとられた。

トルコはこの後、軍の強化・再建を行う。最新鋭の軍備にするために協力を依頼したのは、英、仏、墺のいずれでもなく、ドイツであった。

バルカンの民族問題註411-10

ベルリン会議により、セルビアなどが独立したものの、様々な不満を抱えたままであった。他のバルカン諸国を含めて、バルカンの諸民族のナショナリズムに基づく欲求不満と列強の利害対立が渦巻いており、危険な「火薬」が蓄積されつつあった。その火薬は30数年ののち大爆発を誘発させるのである。

帝国主義時代の幕開け

ベルリン会議では、列強の領土獲得が重要な議題になったが、この時期盛んになりつつあった「経済ナショナリズム」もあいまって、帝国主義が活発化するきっかけとなった。

{ 1878年のベルリン会議は、ヨーロッパ列強の「帝国的」膨張のきっかけとなったといってよい。… 当時ヨーロッパの国々では、保護関税その他の経済的ナショナリズムの政策が論議の対象となり、これをめぐって経済上の議論や主張、あるいは国家主義、愛国主義の議論や主張がさかんに戦わされていたのであるが、これこそ各国で「帝国的」膨張の運動を広く行き渡らせた地盤にほかならなかった。}(中山「帝国主義の開幕」,Ps627-)

(5) 三帝協商

ロシアの不満註411-11

露土戦争で血を流して戦ったにもかかわらず、わずかな領土を獲得するだけに終わったロシアには大きな不満が残った。ドイツ統一に関する戦争に「好意的中立」を維持してきたにもかかわらず、ベルリン会議でのビスマルクに「裏切られた」と感じるのは無理もなかろう。1873年に締結した独墺露の三帝同盟は、分解してしまったのである。

独墺同盟(1879年)註411-12

このままいけば、フランスがロシアもしくはオーストリアと同盟を組む可能性も考えられた。そうなるとドイツは孤立する。ビスマルクは、ロシアよりもはるかに親ドイツ的だったオ-ストリアと同盟を組むことを決断した。オーストリアもこの申し出を歓迎したが、ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世は反対した。ヴィルヘルム1世は、ロシア皇帝アレクサンドル2世の甥であり、18世紀以来続く両国の親戚関係の維持を望んでいた。結局、ヴィルヘルム1世はビスマルクの提案を了承したが、この同盟が防衛的なものであることを強調する書簡を添えて条約の内容をロシアに伝えることになった。1879年10月、独墺同盟は成立した。

三帝協商(1881年)註411-13

ロシア皇帝アレクサンドル2世は、ロシア国内での革命に手をやいており、共和革命の本家であるフランスには強い嫌悪感をもっていた。独墺に対して孤立の状態を続けることは、ロシアのバルカン政策を頓挫させるのではないか、という懸念をもつようになり、1880年にはドイツに同盟を提案した。これに反対したのはすでにイギリスとも友好関係にあったオーストリアである。オーストリアにとって、ロシアは同盟の外で孤立状態にあった方が都合がよかったのである。しかし、1880年4月にイギリスは親オーストリアのディズレリ内閣が倒れ、反オーストリアを掲げるグラッドストン内閣に代わっていた。

オーストリアはビスマルクの忠告を聞いてロシアの加盟を承諾した。その直後、1881年3月にアレクサンドル2世が暗殺され、息子のアレクサンドル3世が新皇帝に即位したが、新皇帝も三帝協商には同意し、1881年6月独墺露3国は三帝協商に調印した。

三帝協商は3年を期限としており、1884年に三国はこれを更新したが、1885年にロシア皇帝アレクサンドル2世の甥アレクサンダルが統治していたブルガリアで東ルメリの統一をめぐってセルビアとの間で戦争が起こった。オーストリアの仲裁で統一は実現したが、アレクサンダルは退位を余儀なくされ、ブルガリアはオーストリアの影響下に組み込まれた。

3年の期限を迎えた1887年、三帝協商が更新されることはなく廃棄された。

4.1.1項の主要参考文献

- 中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」、河出書房新社、2013年4月30日(電子書籍)、原本は河出文庫(2004年9月30日)

- 君塚直隆「近代ヨーロッパ国際政治史」、有斐閣、2010年10月30日

4.1.1項の註釈

註411-1 帝国主義とは…

コトバンク〔ブリタニカ国際大百科事典〕

註411-2 ビスマルク体制

中山「帝国主義の開幕」,Ps548- 君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」、P274-P275・P292

{ ビスマルク体制は3本の柱によって支えられていた。まずは、バルカン半島での勢力圏をめぐる、ロシアとオーストリアとの確執を緩和することである。

次にイギリスとロシアの調停を行い、両国がドイツを必要とする状態を生み出すことである。イギリスにとって最重要の植民地がインドであり、地中海からスエズ運河を通り、紅海を経て、インド洋へ至る航路は「帝国の道」と呼ばれ、その防衛は帝国政策の要であった。対するロシアは、冬でも利用できる不凍港を手に入れようと、地中海進出を狙っていた。…

そして3つ目の柱がフランスの孤立化である。…ビスマルク外交の基本方針は、彼自身が1877年6月に残した言葉によれば、フランス以外のすべての大国がドイツを必要とするような「政治的全体状況」を醸し出すことにあり、… フランスがいずれの大国とも同盟を結ばないよう画策したのである。}(君塚「同上」,P274-P275)

註411-3 三帝同盟(1873年)

君塚「同上」、P275-P276

註411-4 露土戦争(1877-78年)

君塚「同上」、P276-P278 中山「同上」,Ps94- Wikipedia「露土戦争」

註411-5 ベルリン会議(1878年)

{ ベルリン会議は、1814-15年のウィーン会議および1856年のパリ会議とともに、19世紀ヨーロッパの三大国際会議のひとつに数えられるが、同時にそれは、ただヨーロッパの列強だけで構成された最後の国際会議ともなった。

これ以後、それに匹敵する重大な国際会議といえば、もちろん、1919年のヴェルサイユ会議であり、あるいは1921年のワシントン会議であった。これらの国際会議で、イギリスやフランスにおとらず、むしろそれ以上に重大な役割を演じたのは、あるいはアメリカ合衆国であり、あるいは日本であった。この事実は、すでに19世紀の末以後、国際社会というものが、もはやたんにヨーロッパ列強だけの勢力関係の投影にすぎないものではなく、むしろ全地球的な規模での列強の勢力均衡の場となっていたことを意味する。}(中山「同上」,Ps234-)

註411-6 イギリスとオーストリアの反発

中山「同上」,Ps104- 君塚「同上」、P278

註411-7 イギリス・ロシアの事前調整

中山「同上」,Ps115-

{ 当時の国際政治における基軸的な対立が、イギリスとロシアとのあいだにあった以上、ベルリン会議の主題が英露の利害の調整にあったことは当然である。また、事実、オーストリアの全権代表アンドラッシーは、ロシアの要求をおさえるためのイニシアティヴを、むしろ進んでイギリスにゆだねようとする態度に終始したので、会議は英露の対立を軸として展開された。}(中山「同上」,Ps138-)

註411-8 ベルリン会議の結果

中山「同上」,Ps147- 君塚「同上」、P280-P281

{ イタリアは何ものをも得なかった。イタリア全権代表コルティ伯が、「汚れない手」をもってベルリンから帰国したことを自慢したとき、彼は同国人によってやじり倒され、結局外務大臣の椅子から放り出された。}(中山「同上」,Ps173-

註411-9 トルコの恨み

中山「同上」,Ps225-

註411-10 バルカンの民族問題

中山「同上」,Ps202-

{ ルーマニア国内に在住する多数のユダヤ系住民に対して、完全市民権を賦与すべし、というベルリン条約の条項によって、ルーマニア人は、はなはだしくプライドを傷つけられた。

セルビアは、当時すでに南スラブ連邦建設の中核となろうと熱望していたのであるが、ベルリン会議はこの熱望を無視し、むしろセルビア人にたいするオーストリアの支配を拡大した。セルビア人が、ボスニア、ヘルツェゴヴィナ、… にたいするオーストリアの支配を、かれらのナショナリズムにたいする新しい障碍物、不倶戴天の敵と考えるようになったのも、決して不思議ではない。}(中山「同上」,Ps206-)

註411-11 ロシアの不満

君塚「同上」、P280-P281 中山「同上」,Ps249-

註411-12 独墺同盟(1879年)

中山「同上」,Ps274- 君塚「同上」、P281

註411-13 三帝協商(1881年)

「三帝同盟」、「三帝協定」とも呼ばれる。

中山「同上」,Ps302- 君塚「同上」、P281-P287

{ 新しい協定は有効期限を3年と定め、いずれかの国が第三国と交戦する場合には他の2国は好意的中立を保ち、バルカンにおけるロシアとオーストリアの利益範囲を画定した。}(君塚「同上」,P282)