日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第3章 近代ヨーロッパ / 3.9 まとめ

3.9 まとめ

第3章が対象にしたのは、近代初期すなわちフランス革命(18世紀末)から19世紀末までのおよそ1世紀である。この時期の特徴として、社会・経済基盤としての資本主義の発達、近代国家としての主権国家の確立、国民国家とナショナリズムの出現、などが指摘されている。私はこれらに加えて、「国際協調のはじまり」も注目すべき現象として追加したい。以下、これらについて私なりの考えをまとめてみる。

(1) 主権国家の確立

主権国家(Sovereign Nation)とは、「他国に従属せず、自らの国内・国際問題を独立して決定できる国」(広辞苑) である。君塚直隆氏はもう少し厳密に、①領土の範囲が明確、②内政について他国からの干渉を受けない、③国際関係において平等な権利を認められる、の3条件を提示している註39-1。

主権国家が形成される出発点は、30年戦争後のウェストファリア条約(1648年)とするのが一般的であるが、君塚氏はその説を否定した上で「主権国家が登場するのは19世紀以降であり、ナポレオン戦争後のウィーン会議(1814-15年)に参加した国は形式的にせよ主権国家として認められていた」、という註39-2。

また、羽田正氏は 「19世紀後半の世界で主権国家と呼べる国は北西ヨーロッパ諸国と日本だけだった」註39-3 とも述べている。

主権国家の起点をいつにするかは、さておき、19世紀初頭の前後から近代的な主権国家として認められた国々が登場してきたのは間違いないだろう。例えば、宗主国などからの「独立」を他の国が認めたことをもって、主権国家の成立とみなすならば、アメリカ合衆国(1783年)、ギリシャ(1830年)、ベルギー(1831年)、スイス(1848年)、さらに19世紀初頭にはラテンアメリカ諸国(ハイチ(1804年)、チリ(1810年)、ベネズエラ(1811年)、ペルー(1821年)、ブラジル(1822年)、他)が独立している。

一方で、中世以来神聖ローマ帝国を構成していた「領邦国家」は、1871年に主権国家であるドイツ帝国に統合され、その一員となった。

(2) 国民国家とナショナリズム

主権国家の延長線上に誕生したのが国民国家であった。

国民国家とは…

“国民国家”は、英語で“Nation State"という。Nationは国民、国家、民族などを意味し、Stateは国家を意味する。“国民国家”は様々な言葉で定義されている註39-4が、私は次の定義がふさわしいと思う。

{ 主として国民の単位にまとめられた民族を基礎として、近代、特に18~19世紀のヨーロッパに典型的に成立した統一国家。国民的一体性の自覚の上に確立。民族国家。}(広辞苑)

キーワードは「国民的一体性」で、国民が一定の範囲で参政権をもつとともに、納税や徴兵などの義務を負い、主権国家の一員として連帯した行動に協力するような国家である。言語、習慣、価値観などを共有しやすい「民族」の単位で国家を構成すれば、「国民的一体性」を形成しやすくなる。

国民国家成立の背景には、厳しい国家間競争のなかで富国強兵路線を取らざるを得なくなった国家が、国民の力に期待せざるを得なくなり、自由や平等を求める民衆の声を無視できなくなっていったことがある。

さまざまな国民国家

国民国家形成で象徴的な存在になったのはフランス革命である。革命家たちは自由や平等を獲得するために古い身分制、特権、習慣などを徹底的に排除し、新たな文化を構築しようとした。それは法の廃止や団体の解散だけでなく、地方の州を新たな県に再編したり、暦を独自の革命暦に変えたり、長さや重量の尺度を統一したり、言語を統一したり、といったことが行われた。この革命の成果をうまく活用して強力な軍隊を作り上げたのがナポレオンで、士気の極めて高いナポレオンの軍隊は、ヨーロッパ諸国に国民国家への変身を促した。

イギリスは17世紀のピューリタン革命と名誉革命で、ブルジョアを中心とした立憲王政に代わっていたが、一般民衆に選挙権が認められるのは19世紀半ばになってからである。民衆の不満が大きな問題にならなかったのは、支配階級と民衆との家父長制的な関係が影響している。(3.6.1項(1)参照)

最も早く民衆の自由や平等と国民主権を認めたのは、1783年に独立したアメリカ合衆国である。しかし、大きな内戦(南北戦争)を起こすなど、国民のベクトルをあわせることには苦労したし、人種差別の問題は現在まで尾を引いている。

ドイツの統一(1871年)にあたってはフランス革命や2月革命の影響を強く受け、ドイツ人の統一国家構築に向けてフランクフルトで「憲法制定国民議会」が開催された。その結果採択した憲法をプロイセン王は、「議会の恩恵により帝位につくこと」を拒否(3.5.2項(5)参照)、のちに欽定憲法をつくって、これが1871年に成立したドイツ帝国の憲法になった。議員は男子普通選挙で選ばれたが、皇帝の権限は強く、政府は議会に縛られないが、無視もできない、という憲法であった註39-5。なお、この憲法が日本の明治憲法の母体になっている。

ロシアは1856年に農奴解放をはじめとした「大改革」を行った(3.7.1項(6)参照)が、議会が召集されたのは1905年、憲法が制定されたのは1906年で専制政治が継続したまま、ロシア革命(1917年~)に突入することになる。

ナショナリズム

ナショナリズム(Nationalism)は、民族主義、国民主義、国家主義、国粋主義、などと訳されるが、訳し方によってニュアンスはかなり異なる註39-6。

フランス革命も、ドイツ統一も、アメリカ独立も、国民の人権や自由を尊重しつつ文化や言語、価値観を共有できる共同体(=民族)の独立を勝ちとろうとしたことから始まった。そうした動きは、イタリア半島の統一、ハンガリーやチェコの独立運動、バルカン半島の民族自立、さらにはラテンアメリカの独立など、大きなうねりとなって広がっていった。これらは国民主義、民族主義といってよい動きであろう。

独立や統一を達成するとその国の主役である国民には次のような感情が生まれてきた。

{ 他の国には負けるな、当面の競争相手には勝たなければならない、あるいは自分たちの国こそがもっとも優れているのだから、自分たちが世界をリードするのは当然だ… 自分たちの国の状態が悪いのは、外国からの妨害があるからだ、国内にいる外国人や異分子が悪いのだ、といったように、責任を国民国家の外部になすりつけていく … }(福井「近代ヨーロッパ史」,Ps1986-)

こうなると、国家を重視する国家主義やそれがさらに排他的になった国粋主義という言葉の方がふさわしくなる。

こうした狂信的愛国主義としてのナショナリズムは、権力者が煽ったり、逆に権力者が煽られたりする危険をはらんだものである。それが現実となったのが普仏戦争で、ビスマルクが煽ったナショリズムにフランス国民が反応し、戦争に乗り気でなかった皇帝ナポレオン3世はしぶしぶ戦争を始めざるを得なくなった。(3.5.4項(2)(3)参照)

帝国主義の時代にあっては、ナショナリズムはその背後で流れる通奏低音のように響いていた。

{ 国民主義と国民国家形成のあとに帝国主義と植民地争奪の時代が来る、というわけではない。国民国家形成の時代が同時に帝国主義と言われるような時代になっていく、ということなのである。}(福井「近代ヨーロッパ史」,Ps1980-)

(3) 国際協調のはじまり

大国の外交による協調体制註39-7

ヨーロッパ全域を戦争に巻き込み、400万とも500万ともいわれる膨大な犠牲者を出したナポレオン戦争は、ヨーロッパ諸国に新たな安全保障体制の構築をせまった。そうしてできたのが、墺普露英の4大国(のちに仏も加わって5大国)が協調して平和を維持しようとした「ウィーン体制」であった。各国の思惑が交錯して必ずしも協調がうまくいったとは言えないが、それでも半世紀近くの間、そこそこの平和を維持することはできた。大国の首脳が外交によって利害関係を調整するという仕組みはそれまでになかった斬新的な方法であり、のちの国際連盟設立などに影響を与えたのではないだろうか。

同盟関係による集団安全保障

戦争を始めるにあたって、利害関係を共有する他の国を仲間に引き込み、多国間で戦う戦争は過去にもあったが、この時代になると平時から特定の国同士が同盟を結び、集団安全保障体制をとるケースが出てきた。1815年英露普墺4国で結成した4国同盟がそのはしりだったが長くは続かなかった。軍事同盟が本格化するのは、19世紀後半帝国主義時代と呼ばれる時代になってからである。

(4) 資本主義経済の発達

産業革命を契機として19世紀のヨーロッパ経済は飛躍的に伸びる。19世紀前半に世界経済のヘゲモニーを握ったのは「世界の工場」といわれたイギリスである。イギリスは北米や植民地から原材料を輸入し、製品に加工した上で欧米諸国や植民地に輸出した。フランスもイギリスと同様のパターンで工業化が進んだ。

1870年頃になるとドイツとアメリカ合衆国の重化学工業が大きく伸び、イギリスを追い越した。イギリスの産業革命が石炭と鉄によるものだったのに対して、アメリカとドイツは石油・ガスと電気によるもので、イギリスはこの分野では大きく後れをとることになった註39-8。イギリスはモノ作りから金融分野に重点を移していったのである。

ロシアは鉄鋼などで工業化が進んだが、農奴制からの離脱が遅れたこともあって、農業主体の産業構造から脱却できず、西欧や米国への原料供給国の地位にとどまった註39-9。

資本主義経済の発達に伴って商工業に従事する労働者が増加して都市に住みつくようになり、女性の社会進出も進んだ。しかし、「自由な経済活動」の名のもとに行われたカルテル(企業間協定)やトラスト(企業合同)などによって市場の寡占化が進み、労働者や原材料供給国に過酷な負担が押しつけられた。それが市民革命や民族独立運動のエネルギーにもなり、マルクスやレーニンが唱えた社会主義運動が広がっていくことにもなるのである。

(5) 人口の急増

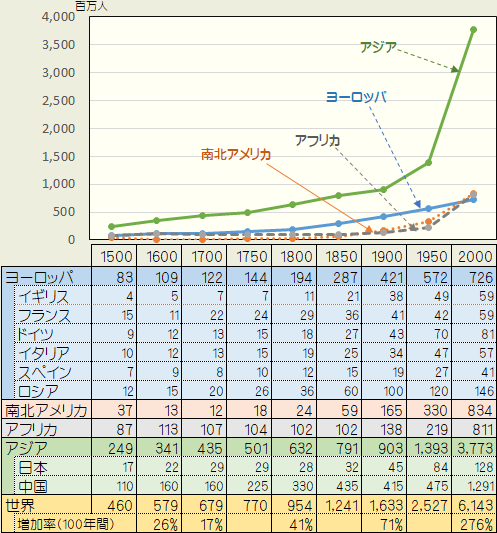

世界の人口は18世紀以降、急増する。100年間の増加率は17世紀までは20%ほどであったが、18世紀になると41%、19世紀71%、20世紀は何と2.7倍以上の増加である。アメリカ大陸などで農地の開発が進んだこと、産業革命により各種農業機械が発明されたり、鉄道などの輸送能力が飛躍的に向上したこと、などが、その原因と思われる。

増加率が大きいのは、アジア、アフリカ、南北アメリカ、すなわちヨーロッパ以外のいわゆる「開発途上国」が多い地域である。特に第2次世界大戦後1950年以降の伸びが著しい。この原稿を書いている2022年時点での世界の人口は79億人を超えているという。この調子で世界の人口が増加し続ければ、いずれ食糧危機が訪れ、何らかの形で人口抑制策をとらねばならない時が来るだろう。しかし、それは国家主権もからんで一筋縄ではいかない悩ましい問題になるのではないだろうか。

図表3.28 世界の人口推移(16~20世紀)

出典)地域別人口は、Wikipedia「歴史上の推定地域人口」(Biraden)、国別は同左(McEvedy&Jones) 2000年は国連人口統計による。イギリスはアイルランドを除く。ロシアの1900年までは旧ソ連のヨーロッパ地域が対象。

3.9節の主要参考文献

- 君塚直隆「近代ヨーロッパ国際政治史」、有斐閣、2010年10月30日

- 川北稔「世界システム論講義」、筑摩書房、2016年4月1日(電子書籍)

3.9節の註釈

註39-1 主家国家の定義

{ 主権国家とは、国境によって他と区分けされた土地(領土)を備え、自国の領土内における統治については何ら制約を受けない排他的な統治権を持ち、国際関係においては自国より上位の主体の存在を認めず、各国の平等が認められる国家である。(久米・川出ほか、2003)}(君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」、P2)

註39-2 主権国家の成立時期

{ 近年では、国際政治学を含めたさまざまな分野から、「ウェストファリア」がヨーロッパに近代的な主権国家を形成する出発点になったわけではないことが指摘されている。特に、国際法学者の見地からこの条約そのものを丹念に精査した明石欽司によれば、そもそもヴェストファーレン条約で帝国等族たちに付与された、同盟権も同意権も領域権も、この戦争が始まるはるか以前からすでに与えられていたものであった。… とりわけ「領域権」は、近代的な意味での「主権」とは異なり、あくまでも帝国の国制という枠組みの中で許される権利に過ぎず、近代国家に見られる領土内での最高性や絶対性といった要素を持たない。…}(君塚「同上」,P79)

{ このような【主権】国家が歴史の中に現実に登場し始めたのは、… 19世紀以降のヨーロッパにおいてであった。}(君塚「同上」,P2)

{ ナポレオン戦争終結後に行われたさまざまな国際会議においては、イギリス、フランス、プロイセン、オーストリア、ロシアといった五大国が審議を主導していったが、参加国の首脳は形式的には、「対等」の関係で外交交渉を進めることができたのである。}(君塚「同上」,P6)

註39-3 世界の主権国家

{ 18世紀後半のイギリスでは、すでに国民を主権者とする「国民国家」の概念がかなり明確な像を結び始めていたことも分かる。…

アダム・スミスが生きていた時代(1723-90)のインドや中国には主権国家という考え方はない。この時代に主権国家が存在したのは、北西ヨーロッパとおそらく日本だけである。}(羽田正「東インド会社とアジアの海」,P331<要約>)

註39-4 国民国家とは…

{ 国家内部の全住民をひとつのまとまった構成員(=「国民」)として統合することによって成り立つ国家。領域内の住民を国民単位に統合した国家そのものだけではなく、それを主権国家として成立する国家概念やそれを成り立たせるイデオロギーをも指している。}(Wikipedia「国民国家」)

{ 確定した領土をもち国民を主権者とする国家体制およびその概念}(コトバンク〔日本大百科全書〕「国民国家」)

{ 国家への忠誠心を共通のアイデンティティとしていると想定される人々を〈国民〉として持つ領域国家を指す。フランス,英国など西欧近代の生みだした概念で,そこではnation(民族,国民)は単一民族ないし同質的集団と暗黙に前提されており,そのうえで国民主権,権力分立などの理念・制度が成立し,国旗や国歌などの国民統合のシンボルも創造された。}(コトバンク〔百科事典マイペディア〕「国民国家」)

註39-5 ドイツ帝国憲法

{ 宰相の任免権は皇帝一人が握っており、議会にはこの関係で何の権限もなかった。不信任決議で政府を倒すこともできず、イギリス的な議会主義政治は行われ得ないのだが、反面政府の方も、議会を敵に回すと法律も予算も成立せず、動きが取れないことになる。政府は議会に縛られないが、無視もできないわけで、まさしくチェック・アンド・バランスの関係と言えるだろう。}(坂井「ドイツ史10講」,Ps2165-)

註39-6 ナショナリズムの定義

{ 民族国家の統一・独立・発展を推し進めることを強調する思想または運動。民族主義・国家主義・国民主義・国粋主義などと訳され、種々ニュアンスが異なる。}(広辞苑)

{ ネーションnationが,自らの一体性という意識に基づいて発展,独立をめざす思想・運動。日本語では〈民族主義〉〈国民主義〉〈国家主義〉などと訳されてきた。… 政治的な運動としてのナショナリズムは,19世紀西欧の国民国家の形成とともに大衆運動の中で生まれた。20世紀に入ると,第1次大戦後,民族自決の原則に基づいて中・東欧地域に独立国家が誕生した。第2次大戦後は,アジア・アフリカにおける植民地が独立した。… ネーションの範囲を拡大しようとするとき,帝国主義時代に見られたように対外侵略のイデオロギーとなる場合がある。逆にその範囲を限定しようとするときには排外的イデオロギーとなりうる。}(コトバンク〔百科事典マイペディア〕)

註39-7 大国の外交による協調体制

{ メッテルニヒの最終目的は、… 革命を未然に防ぎ、大戦争につながるような国際紛争を初期的な段階で収拾することである。しかし、キリスト教に基づく、王侯たちの理想主義的で抽象的な兄弟愛による盟約ではそれは実現できない。…

メッテルニヒによれば、「長い18世紀」にヨーロッパ全体を覆う大戦争が絶えなかったのは、強国が周辺各国に相談せず、侵略や征服を繰り返したためである。… 今後はヨーロッパで革命や紛争などが起こりそうな場合には「会議」を開き、その会議の了承を得た上で、勢力圏を支配する大国が軍事介入を行うべきであるとメッテルニヒは考えた。}(君塚「同上」,P209-P210)

註39-8 イギリスの衰退と米独の伸張

{ イギリスはどうしてアメリカに技術の面で抜かれたのか。この問いには、イギリスの歴史家H・J・ハバカクの提示した答えがよく知られている。すなわち、土地をはじめとする資源の豊かなわりに労働力の不足しているアメリカでは、労働節約的な技術革新が進む誘因があったが、イギリスには労働節約的革新を推進する条件が乏しかった、というものである。}(川北「世界システム論講義」,Ps1748-)

{ イギリスが成功した第1次産業革命は、いわば鉄と石炭のそれであったが、今や世界の技術水準は「ガスと電気」の時代となりつつあった。また、イギリス型の小規模な工場ではなく、大規模な経営、大規模な生産組織を特徴とする「第2次産業革命」の時代に突入しつつあった。}(川北「同上」,Ps1869-<要約>)

註39-9 ロシアの位置づけ

{ 産業革命によって、インドやトルコやロシアが18世紀のうちに自立性を喪失し、このシステムに呑み込まれていった。その余剰をイギリスがおおかた確保した。}(川北「同上」,Ps1367-<要約>)