日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第3章 / 3.6 イギリスの繁栄 / 3.6.2 ヴィクトリア女王時代

3.6.2 ヴィクトリア女王時代

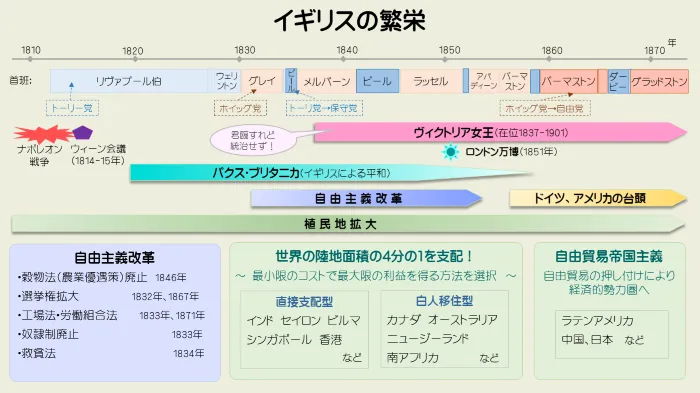

ヴィクトリア女王(在位1837-1901)の時代は、産業革命の成果を刈り取り、繁栄を謳歌したイギリスが「世界の警察官」として、一定の平和が保たれた"パクス・ブリタニカ"(イギリスによる平和)の時代でもある。それはまた、外交・通商などにおいて、イギリス流の価値観と秩序が世界を席巻した時代でもあった。

図表3.23(再掲) イギリスの繁栄

(1) 君臨すれど統治せず

名誉革命以来、君主の権限は制限されていたが、この時代にはそれが次のように定義され、以後の君主にも受け継がれていった。

{ 国制の本質は、尊厳と実効の2面からなり、とりわけ君主制と貴族院は尊厳を代表する。君主は党派政治から超然とし、教会の象徴儀礼や街頭劇のような行列で人心を惹きつけ、国民的アイデンティティを具現し表象すればよい。実行統治は首相と内閣が行う。王は君臨し、内閣が統治するのである。}註362-1

ヴィクトリア女王の居城となったバッキンガム宮殿

(2) ロンドン万博

1851年、世界で初めてロンドンで万国博覧会が開かれた。

{ 機械と発明、製造業と富と美の精華をロンドンのハイドパークに集め、産業革命と生産力を象徴する鉄とガラスでできた水晶宮に展示した …

5月から10月までの期間に入場したのは、620万人。… ヴィクトリア女王はなんと34回も来場した。労働者向けの廉価入場日もあった。大博覧会は階級をこえた国民的な祝祭、パクス・ブリタニカ、帝国の表象となった。}(近藤「イギリス史10講」,P216)

同じ1851年、英仏海峡に海底電線が敷設され、ロイター通信社が創業した。19世紀後半には海底通信網が世界中に張り巡らされ、1869年にはスエズ運河が開通、ヨーロッパとアジアの時間距離は大幅に短縮された。さらに、1884年にはグリニッジ天文台が世界標準時と定められた註362-2。

(3) アジア植民地の拡大註362-3

{ 「七つの海を支配する大英帝国」と呼ばれ、世界の陸地面積の4分の1を支配していたイギリスは、19世紀半ばまでは列強のすべてが束になってかかってきても、なお優るほどの強大な海軍力を備えていた。}(君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」,P297-P298)

インド

17世紀半ばからイギリス東インド会社はインドに進出し、綿織物や茶などをヨーロッパに輸出していた。18世紀半ばになると一部地域の徴税権や行政権を獲得したが、東インド会社の経営状況はおもわしくなかった。1857年、東インド会社のインド人傭兵が反乱を起こし、ムガール皇帝を巻き込む大反乱となった。イギリスは軍隊を送って鎮圧、ムガール帝国を亡ぼし、東インド会社も解散、1877年にヴィクトリア女王を皇帝とする「インド帝国」を成立させた。(以上、詳細は2.2.2項(3)を参照)

東南アジア

東南アジアへの侵出は、19世紀はじめのナポレオン戦争が契機になった。この地域に勢力をもっていたオランダがフランスの支配下になったため、イギリスはセイロン(現在のスリランカ)、インドネシア、シンガポールなどを次々と占領していった。インドネシアはウィーン会議(1814-15年)でオランダに返還したが、セイロンは1815年、シンガポールは1819年に植民地化した。その後もマレー半島やビルマ(現在のミャンマー)を19世紀後半までに獲得した。

中国(清帝国)

18世紀初め、東インド会社は中国から茶を輸入し始めたが、19世紀になるとインドで生産したアヘンを中国に輸出(密輸)するようになった。これに対して中国は1839年からアヘンの密輸を厳しく取り締まったため、反発したイギリスは大艦隊を送り込んで清軍を撃破(アヘン戦争1840-42年)し、1842年の南京条約で香港がイギリスに割譲された。

このアヘン戦争の開始にあたり、イギリス議会では戦争開始について激しい議論がたたかわされ、賛成271票に対して反対262票という僅差で開戦が決議された。反対派のグラッドストンは、「正義は中国側にあり、わが方は正義にも信仰にももとる目的を遂行しようとしている」と演説したという。

イギリスは、1856~60年にアロー戦争をフランスとともにしかけて清に勝利し、天津の開港や九龍半島の割譲などを認めさせた。19世紀末に本格化する欧米列強や日本による中国分割の下地はこうして作られていった。

(4) 白人移住植民地註362-4

カナダ

フレンチ・インディアン戦争(1754-63年)でイギリスは、フランスからカナダを獲得(2.5.3項(6)参照)し入植を行っていた。1837年に反乱がおき、1841年から任命制の行政府や議会が設置され、1867年には「カナダ連邦」としてイギリス帝国のもとで自治権を有する独自の政府を持つことが認められた。

オーストラリア・ニュージーランド

18世紀後半にジェームズ・クックの探検隊が訪れて以来、オーストラリアは犯罪者の流刑地として、ニュージーランドは捕鯨などの拠点として植民が行われていった。両国ともに、イギリス連邦の国として独立するのは20世紀のはじめである。

南アフリカ・ケープ

南アフリカ大陸最南端のケープ植民地はオランダ領であったが、スエズ運河開通前はヨーロッパからインドに行くための重要な拠点であったため、ナポレオン戦争のときにフランスに占領されることを恐れたイギリスはここを占領し、ナポレオン戦争終了後もそのまま返還しなかった。イギリスは原住民とオランダ系白人のボーア人を迫害しながら、奥地へと領土の拡大を進めた。19世紀末になると独立運動が活発になり、南アフリカ戦争(1899-1902年)はイギリスを苦しめた。

(5) 自由貿易帝国主義註362-5

イギリスの植民地政策は、「可能な限りは防衛費や人材をあまり必要としない経済的な勢力圏にとどめ、必要であれば政治・軍事的手段で植民地化して支配する」という考え方が主流であった。これは、最小限のコストで最大限の利益を得る、というイギリスの功利主義(効用本位)の考えかたに根ざすもので、軍事目的あるいはナショナリスティックな動機から植民地を拡大するのとはだいぶ違っている。

イギリスが提唱した「自由貿易」は商工業が発展した国に有利な「強者の論理」であったが、ラテンアメリカ、中国、そして日本などはそれを受け入れざるを得なかった。これを「自由貿易帝国主義」という。

イギリスの輸出品の第1位は繊維、とくに綿製品で、第2位は鉄鋼、機械、石炭などだが、貿易収支は19世紀を通して赤字(輸入>輸出)だった。しかし、海運業、保険業、海外投資がその赤字を埋めて余りある利益を計上し、経常収支は常に黒字であった。輸出は19世紀後半になってアメリカやドイツの工業製品が強化されてくるとイギリスの競争力は低下していったが、金融分野は逆に利益を伸ばしていった。

(6) イギリスのヘゲモニー註362-6

I.ウォーラーステイン※1は、「イギリスは1815年から48年までか、おそらくはもう少しあとまで」ヘゲモニー国家※2となった、という。17世紀以来、ヘゲモニー争いを続けていたフランスにイギリスが勝った決定的理由は、フランス革命~ナポレオン戦争と続く戦争がフランスの経済成長にブレイキをかけたのに対して、イギリスはナポレオンの大陸封鎖にもめげずに着実に経済成長を成し遂げた、ことだという。

イギリスの強さの源泉は、原料や製品の貿易収支ではなく、海運、貿易手数料、海外投資の利潤など貿易外収支にあった。

19世紀も後半になり、ドイツやアメリカでより大規模で機械化が進んだ工場が出現するようになると、イギリスの旧型設備を使った小さな工場は太刀打ちできなくなった。イギリスの地位は低下し、「世界の工場」から「世界の銀行」に変身していった。

※1 I・ウォーラーステインはアメリカの社会学者で、独自の視点で近代史を分析した著書「近代世界システム」で世界の注目を浴びた。「近代世界システム」については、こちら を参照願いたい。

※2 ヘゲモニー国家 ウォーラーステインの"ヘゲモニー(覇権)"は、主として経済的視点で見たものである。{ ヘゲモニー国家は、自らが最適と考える世界政治の秩序を生み出し、それを他国に押しつけることによって、市場原理ではなく、政治圧力によって自国の企業に特別の便宜をもたらすことができる。}(I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅡ」,Pxix<要約>)

3.6.2項の主要参考文献

- 近藤和彦「イギリス史10講」,岩波新書,2013年12月20日

- 木畑・秋田「近代イギリスの歴史」,ミネルヴァ書房,2011年3月30日

(注)この本は複数の執筆者が章ごとに分担して執筆しており、ここで参考にした第3章「名誉革命体制と帝国の再編」(P53-P78)は坂下史氏が、第4章「貴族政治の黄金時代」(P79-P103)は、君塚直隆氏が執筆を担当している。

3.6.2項の註釈

註362-1 君臨すれど統治せず

近藤「イギリス史10講」、P218

本文に引用した文の前にはこうある。

{ 近代イギリスの国制、すなわち立憲君主制の本質と実際を明快に論じたのは、『エコノミスト誌』の編集長、ウォルタ・バジョットであった。彼の『イングランドの国制/憲政』(1867)によれば、…}(近藤「同上」,P218)

註362-2 海底通信網設置ほか

近藤「同上」,P222・P232

註362-3 アジア植民地の拡大

木畑・秋田「近代イギリスの歴史」、P99-P100 近藤「同上」、P211-P212 Wikipedia「イギリス帝国」など

{ 【グラッドストンは】1840年4月8日 … 30才の野党ヒラ議員として、… ホウィッグ政権のパーマストン卿を批判した … 「たしかに中国人には愚かな大言壮語と高慢の癖があり、しかもそれは度をこしています。しかし、正義は中国人側にあるのです。異教徒で半文明的な野蛮人たる中国人側に正義があり、他方のわが啓蒙され文明的なクリスチャン側は、正義にも信仰にももとる目的を遂行しようとしているのであります。…」}(近藤「同上」,P211)

註362-4 白人移住植民地

木畑・秋田「同上」、P100-P101 Wikipedia「イギリス帝国」など

{ (19世紀の)イギリス全体の対外移民の60%以上をアイルランド人が占めていたと思われる。… 19世紀はまさしく「移民の世紀」であった。アイルランドを含むイギリス各地からはアメリカ合衆国のほか、オーストラリアやニュージーランドへ多くの人が「ひと旗上げる」ことを夢見ながら移民していった。」(川北「世界システム論講義」,Ps1652-<要約>)

註362-5 自由貿易帝国主義

木畑・秋田「同上」、P99-P102 近藤「同上」,P234-P235

{ 自由貿易というイギリスで最強となった命題は、… 実際には「自由主義的介入主義」とでもいうべきものであった。イギリスにとっての自由貿易とは、他国の政府が、何であれ、イギリス人の活動を阻害する行為に出ることを阻止するための教義であったともいえる。この意味で、奴隷制廃止運動こそが、自由主義的介入主義の最初の大成功例であったともいえる。}(I.ウォーラーステイン「近代世界システムⅣ」,P121)

註362-6 イギリスのヘゲモニー

ウォーラーステイン「近代世界システム」,Ⅱ巻Pxx、Ⅲ巻P108-P118 川北「世界システム論講義」、Ps1865-

{ イギリスはすでに1815年には、綿工業において、ヨーロッパ大陸全体に対してもそうだが、とりわけフランスに対して、「疑問の余地のないほど、経済的優位を強めつつあった」ことも明白である。…

事実は、イギリスの発展が以前にくらべてよほど加速されたというのではなく、フランスの工業化のペースが「目立ってスロー・ダウンした」のである。}(同上,Ⅲ巻P109)

{ 戦争が終ると、イギリスは本当の意味で、最終的に世界システムのヘゲモニーを握ることになった。… 一連の新たな海軍基地を獲得したイギリスは、いまや地球全体を戦略的に取り巻く基地網を作り上げ、世界におけるその権力を強化した。…

さらに、この戦争の過程でイギリスは、かつてのオランダのヘゲモニーの最後の痕跡、つまりヨーロッパの金融センターとしての役割にとどめをさすことができた。}(同上,Ⅲ巻P115)

{ 1860年代は、フランスとの決定的に重要な同盟を維持しながら、イギリスが支配する平和な世界秩序が確立した時代であった。… それは頂点であったが、崩壊の始まりでもあった。}(同上,Ⅳ巻P128)

{ 【英仏】両国は、経済的・軍事的な勢力を極限まで拡大したが、ドイツとアメリカ合衆国の着実な台頭を阻止できなかった。ドイツとアメリカが実力をたくわえ、しかも相互に対立したため、1870年以降は、世界秩序の安定がしだいに失われて、紛糾するようになっていった。英仏両国は、ともにその植民地獲得の形態を、両国だけで決定する独占状態から、どの国でも――少なくとも非常に多くの国が――自由に「争奪戦に参加」できるかたちに変えていかざるをえなかった。(同上,Ⅳ巻P129)