日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第3章 / 3.4 フランス7月・2月革命 / 3.4.2 フランス2月革命

3.4.2 フランス2月革命

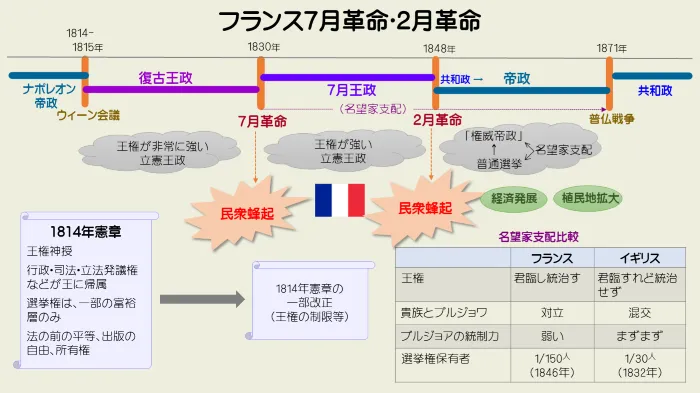

図表3.15(再掲) フランス7月・2月革命

(1) 2月革命註342-1

1846年以来、不作による食糧価格の高騰により、全国で騒擾が発生していた。1847年になると、選挙権拡大などの議会改革運動が、集会禁止令にふれないように会費制の宴会という形で展開されはじめた。このイギリス流の「改革宴会」は、たちまち全国に拡がっていった。

1848年2月22日、パリで予定された宴会が政府の圧力で中止されると、抗議のデモが各所で繰り広げられ、バリケードが作られていった。23日になると、学生や民衆は軍隊と衝突し死者も出たが、政府が期待した国民衛兵は民衆側につき、24日には市庁舎やチュイルリー宮殿が民衆に占拠された。ルイ・フィリップは退位してイギリスに亡命、議会は民衆の圧力のもと共和政を宣言して臨時政府が設置された。

(2) 共和政憲法制定註342-2

臨時政府は革命を指導した穏健共和派が多数派を占めたが、プチブル共和派や社会主義勢力も同居する寄合所帯であった。臨時政府は、男子普通選挙、植民地における奴隷制度の廃止、言論・集会の自由、政治犯の死刑禁止、令状なき身柄拘束の禁止などを決めたほか、労働者の要求を受け入れて「国立作業場」を設置し、失業者を救済しようとした。この国立作業場の財源のために増税をおこなったが、地方農民やブルジョアの反発をかった。

1848年4月23日、憲法制定議会の選挙が普通選挙で行われ、84%という高い投票率のなか、900近い議席のうち約500議席を占めた穏健共和派が勝利した。王党派は約300議席を確保したが、社会主義勢力は100議席にも及ばなかった。

政府は、6月21日に国立作業場を閉鎖した。怒った労働者は6月23日に蜂起したが、軍隊により多数の死者を出して鎮圧された。この蜂起により、社会主義者が弾圧される一方、王政派は勢いづき、「秩序党」を結成して保守的な気運が強まった。

同年11月4日、共和政憲法が制定された。「民主的共和国」をうたったものの、言論・出版・集会の自由より公共の秩序が優先した。男子普通選挙によって選ばれる一院制議会が立法権をもち、大統領(任期4年、再選不可)が行政権をもった。

(3) 大統領選挙註342-3

1848年12月10日に行われた大統領選挙に当選したのは政治的には全く無名だったナポレオンの甥、ルイ・ナポレオン(1808生~73没)だった。彼は、「ナポレオン伝説」を巧みに利用して、フランスの偉大さや栄光を謳い上げ、投票総数の4分の3に相当する540万票を獲得した。支持したのは農民層や都市労働者などだった。

新大統領は、王政復活を目指す「秩序党」の内閣を任命し、政局はそれまでの反社会主義から反共和主義に方向転換した。1849年5月の総選挙では秩序党が大勝利し、穏健共和派は凋落しかわりに社会民主派が伸びたが、政府のローマへの軍隊派遣に抗議した6月の蜂起が鎮圧されて失速した。

このあと、ルイ・ナポレオンを排除して王政復古を果たそうとする秩序派と自らの野望を実現しようとするルイ・ナポレオンのあいだで綱引きが続く。

(4) クーデターと帝政成立註342-4

1850年に入ると議会は、公教育にカトリック教会が関与する法、労働者の選挙権を制限する法、さらに集会や出版の自由を制限する法、など反動的な法を制定していったが、ルイ・ナポレオンは全国を遊説してこうした議会に対する不満を煽るとともに自身への崇拝熱をかきたてた。

議会が大統領の再選を禁止した憲法の改正を拒否すると、ナポレオンは軍部や警察を掌握した上で、1851年12月2日クーデターを決行した。軍隊と警察によって議会が占領され、秩序党の有力者を拘束した上で、議会の解散と普通選挙の復活を布告した。各地で散発的な抵抗はあったものの、あっけなくつぶされ、共和派は戦死したり追放されて壊滅的打撃を受けた。

クーデターの結果は同年12月21日に国民投票にかけられ、圧倒的多数(賛成740万票・反対60万票)で承認された。翌年ルイ・ナポレオンは全国遊説を行った後、1852年11月21日に国民投票でナポレオン1世以来の帝政復活を問い、再び圧倒的な支持(賛成783万票、反対25万票)を得て、12月2日ナポレオン3世として皇帝に即位した。

(5) 帝政の構造註342-5

この帝政(=第2帝政)は、皇帝による専制政治と7月王政の名望家体制が結合した体制であった。皇帝はナポレオン1世の栄光を強調してナショナリズムを煽るとともに、保守的な政治を批判して民衆寄りの姿勢をアピールすることで民衆の支持を背景に専制政治を確立した。民衆の支持には、保守的な名望家の支配を崩す期待も込められていたはずだが、名望家たちは皇帝の権威のもとで地域社会への影響力を保持しようとした。第2帝政はこうした微妙なバランスの上に成立したのである。

(6) 権威帝政註342-6

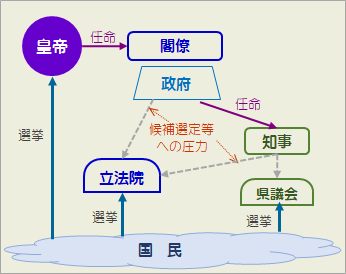

第2帝政では、皇帝は行政・軍事・外交の全権を掌握し、国民に対してのみ責任を負った。立法議会は普通選挙であったが、知事の推薦する官選候補者制があり、反政府派の当選はむずかしかった。しかも発議権はなく審議権のみしかなかった。さらに、反対派への抑圧、言論・出版・集会への厳しい統制があった。

図表3.16 第2帝政の政治・行政機構

出典)服部・谷川「近代フランス史」,P127をもとに作成

帝政前半において、経済はおおいに発展した。投資銀行の設立により、鉄道網の整備や都市改造などの公共事業が活発に行われ、それに連動して製鉄、機械、土木・建築などの産業が発展した。鉄道網は飛躍的に拡大、パリでは大規模な都市改造が行われ、現在のような美しい街に変った。パリ万博も開催された(1855年,1867年)。

対外政策では、クリミア戦争(1853-56年)に介入してロシアを牽制、アジアでは中国(清)、ベトナム、カンボジアなどへ侵出(1856年~)、北アフリカのアルジェリアやチュニジアを支配下におさめた。しかし、1860年に締結した英仏通商条約は自由貿易に反対する産業界の反発を招いた。また、アメリカ大陸への勢力拡大を狙ったメキシコ出兵(1862-67年)は失敗して皇帝の威信は大きく失墜した。

(7) 自由帝政註342-7

1860年頃から、「自由帝政」に方向転換する。議会に法案上程権が認められ、新聞などの検閲も緩和された。労働者の団結権も認められ、労働者はイギリスの労働者と交流し、国際労働者協会(第1インターナショナル)を結成して反政府色を強めた。

ナポレオン3世は1870年1月に憲法を改正して議会帝政への転換をはかり、5月の国民投票で信任を受けたが、7月にはプロイセンのビスマルクの徴発にのってプロイセンに宣戦布告した。前線で指揮したものの、9月2日に10万の兵とともに降伏して捕虜となった。怒ったパリ市民は議会におしかけ、共和政が宣言された。

3.4.2項の主要参考文献

- 柴田三千雄「フランス史10講」、岩波新書、2006年5月19日

- 服部・谷川「フランス近代史」、ミネルヴァ書房、1993年1月31日

3.4.2項の註釈

註342-1 2月革命

柴田「フランス史10講」,P151 服部・谷川「フランス近代史」,P116-P117

{ 3月20日、共和政の樹立を祝って「自由の樹」をたてる祭典がシャン・ド・マルスで執り行われた。何千という民衆の歓呼、打ち鳴らされる太古の連打、トランペットの響きのなか、自由の樹の梢に三色旗がひるがえった。}(服部・谷川「同上」,P117)

註342-2 共和政憲法制定

柴田「同上」,P152 服部・谷川「同上」,P118-P122

{ 議会では国立作業場を生産協同組合に改組しようとする案や、労働者を鉄道線路の建設などより生産的な労働に向けようとする主張もあったが、一蹴された。政府の方針は、①青年は軍隊に編入し、その他の者はソローニュの沼沢地の開拓事業に従事させる、②これを拒否する者は解雇する、③パリ居住が3カ月に満たない者には退去を命ずる、というものであった。}(服部・谷川「同上」,P121)

註342-3 大統領選挙

柴田「同上」,P152-P154 服部・谷川「同上」,P122-P124

{ ルイ・ナポレオンはナポレオン1世の兄オランダ王ルイの三男であり、長い亡命、放浪、反乱、投獄の経歴をもつ得体の知れない冒険屋と見なされていた。選挙にあたり、彼はフランス革命で発揚された人民の権利と権威的指導者がもたらす秩序という2原則の結合こそが、フランスの混迷した現状を打破し国民に栄光を約束するとの「ナポレオン的理念」を、新聞、版画、歌などの大衆的メディアを動員して浸透させた。}(柴田「同上」,P153)

註342-4 クーデターと帝政成立

柴田「同上」,P154 服部・谷川「同上」,P124-P126

註342-5 帝政の構造

柴田「同上」,P155-P157 服部・谷川「同上」,P126-P128

{ 第2帝政は、政治的デモクラシーが出現した事態に直面した名望家が緊急避難的に逃げ込んだ、名望家国家の亜種なのである。}(柴田「同上」,P156)

{ 強大な権限を付与された官選知事に代表される官僚機構の整備は、皇帝の意志を効率的に全国すみずみまで伝えた。… 実務を担う官僚群と司祭は、多く大小の名望家から徴募されており、巧妙に体制の社会的基盤のバランスがとられていた。}(服部・谷川「同上」,P127-P128)

註342-6 権威帝政

柴田「同上」,P156-P159 服部・谷川「同上」,P128-P129 君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」,P241-P242

{ 1853年にパリ県知事となったオースマン男爵は、病的なまでの情熱をもってパリの大改造を断行した。古い家は容赦なく取り壊され、あとには直線の大通り、高層の建物、瀟洒な公園がつくられた。

パリ改造の目的には、治安対策も含まれていた。バリケードを容易に築いて騒擾の温床となる景状を一掃しようとした。この狙いはある程度の効果をあげ、都市争乱は激減した。しかし、それによって労働者は家賃の上がったパリ中心部に住めなくなり、郊外への移住を強いられた。その後、郊外が左翼勢力の基盤となる「赤い帯」地帯となったのはこのためである。}(柴田「同上」、P158<要約>

註342-7 自由帝政

柴田「同上」,P159-P160 服部・谷川「同上」,P129-P131

{ 1867年以来の恐慌の中で頻発する労働者のストライキと軍隊の投入による流血の弾圧も世論の反政府感情を増幅した。こうした政府の右寄りの姿勢は1869年の総選挙において反対派の票を大幅に増やした。危機感を抱いた皇帝はあらためて左に寄って議会の権限を拡大した新憲法を公布し議会帝政への転換をはかった。}(服部・谷川「同上」,P131)