日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第3章 / 3.3 ウィーン体制 / 3.3.2 ウィーン体制

3.3.2 ウィーン体制

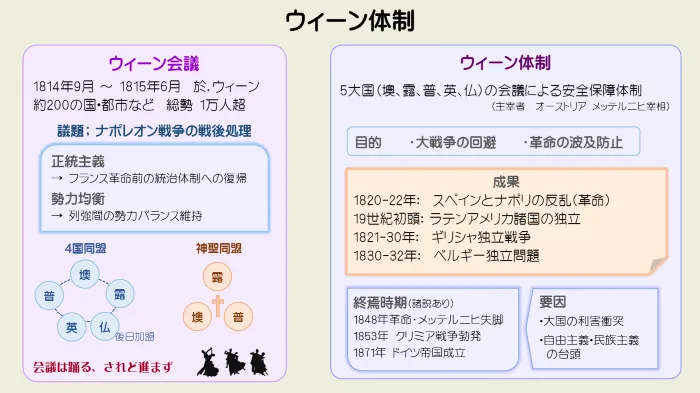

一般にウィーン体制の期間は、ウィーン会議(1814-15年)以降、主宰者のメッテルニヒが失脚する1848年まで、とされているが、1871年のドイツ帝国成立時とする説もある。ここではウィーン体制で扱った国際問題と崩壊に至った原因について述べる。

図表3.14(再掲) ウィーン体制

(1) スペインとナポリの内乱…註332-1

1820年から22年にかけての5大国会議※1で議論されたのは、スペインとナポリの内乱の問題だった。スペインの自由主義革命に対して、ロシアから軍を派遣してもよい、との提案があったが、メッテルニヒは「それほど深刻化しておらず成り行きにまかせるべき」とした。しかし、スペインの革命が進展していくと1822年にフランスによる武力介入が承認され、スペインの革命は鎮圧された。

一方、ナポリでは立憲自由主義を掲げた革命が起きていたが、オーストリアの介入が承認され、1ケ月足らずで鎮圧してしまった。結果的に5大国会議※1は、オーストリアの介入を正当化するためのものになった。

※1 5大国会議には、それぞれ開催地の名前を冠した会議名がある。スペインの反乱について討議した1820年の会議は「トロッパウ会議」、1822年は「ヴェローナ会議」、ナポリの内乱を討議した1821年の会議は「ライバッハ会議」と呼ばれている。

(2) ラテンアメリカ諸国の独立註332-2

19世紀初頭、ナポレオンによって宗主国であるスペインとポルトガルが占領されると、ラテンアメリカの植民地では独立運動が活発になった。その動きがポーランドやイタリアなどに波及することを恐れた北方3列強(普・墺・露)は、この問題を大国会議で話し合うべきだ、と打診してきたが、イギリスの外相カニングは、それを頑なに拒み続けた。ナポレオンの大陸封鎖以来、ラテンアメリカ諸国はイギリスの工業製品などの市場になっており、本国スペインの支配が強化されることは望ましいことではなかった。

カニングは、北方3列強がスペインを支援してラテンアメリカ諸国の独立を阻止するのを防ごうと、アメリカ合衆国およびフランスに外交攻勢をかけた。その結果、アメリカはヨーロッパ/アメリカ大陸間の相互不干渉を提唱した「モンロー主義」を宣言(1823年12月)し、フランスからもラテンアメリカ諸国の独立を妨げない、という約束をとりつけると、ヨーロッパ諸国に先駆けてメキシコ、コロンビア、アルゼンチンの独立を認めた。

(3) ギリシャ独立問題註332-3

15世紀末からオスマントルコの支配下にあったギリシャでは1821年から独立戦争が始まった。最初にこの問題を5大国会議で取り上げることを提議したのはロシアだった。ロシア皇帝アレクサンドル1世は、1824年1月にサンクトペテルブルクで会議を開いたが、各国の反応は冷たく、ロシア駐在の大使・公使が出席しただけだった。イギリスのカニング外相は、ギリシャの独立には賛成だったがロシアがギリシャに侵攻することを正当化させるだけになるのではないか、と考え、メッテルニヒはギリシャの独立には否定的でオスマン支配の継続を望んでいた。

アレクサンドル1世は1825年秋に急病で死去し、あとを継いだのは弟のニコライ1世だった。カニングはこれまでの5大国による会議ではなく、紛争当事国にかかわりの深い大国が一致団結して調停案をまとめようとした。まず、ロシアの新皇帝にギリシャの自治権をオスマントルコに認めさせる案を提案して了解を得た後、フランスにも同じ案を提示して合意を得た。そして3国首脳がロンドンに集まってこの調停案にもとづく協定が締結され、オスマンに提示したが、オスマンはこれを拒否したため、3国の連合艦隊はオスマン艦隊を撃破した。そして、1830年2月に英仏露3国の保障の下にギリシャの独立が宣言された。

(4) ベルギー独立問題註332-4

1830年7月、フランスで7月革命が起こるとヨーロッパ中にその余波がひろがったが、フランスの隣国でオランダ国王の統治下にあったベルギーでは、8月25日、独立に向けてブリュッセルの市民が蜂起した。オランダとベルギーでは言語、宗教、政治、経済が異なり、不満が高まっていたのである。オランダ国王と姻戚関係にあるロシアとプロイセンが援軍を派遣する約束をしたが、フランスはベルギーを支援する可能性があった。

5大国会議は中立の立場をとるイギリスが議長国になってロンドンで開催されることになった。会議は1830年11月から32年10月まで2年間にわたって開催されたが、議長をつとめたのは会議開催直後にイギリス外相に就任したパーマストンで、他の4カ国はロンドン駐在の大使・公使が出席した。大国の論理だけで結論を出すのではなく、当事者であるオランダとベルギーも会議に参加し、意見を述べる機会を与えられた。

その結果、1830年12月20日、5大国はベルギーの独立を認め、翌31年にはベルギーを永世中立国にすることも決められた。

(5) 「会議体制」の限界註332-5

ヨーロッパ国際政治史が専門の君塚直隆氏は、メッテルニヒが仕切る大国だけの会議で問題を解決しようとする方法を「会議体制」と呼び、他方、イギリスのカニングやパ-マストンが行ったように、当事者の意見も聞きながら臨機応変に会議を重ねて合意点を見いだす方法を「会議外交」と呼ぶ。

こうした方法論的な問題だけでなく、大国間の利害関係の対立は、しだいに激しさを増していった。メッテルニヒは、1833年オーストリア、プロイセン、ロシア3国の最高首脳を集めて、3国が一致団結して革命を抑圧していく協定を結んだ。一方、1834年英仏はスペイン、ポルトガル両国から絶対主義勢力を一掃する目的で、4国同盟を締結している。

(6) ウィーン体制の終焉註332-6

1848年、フランスに2月革命が起きて共和政が成立すると、その余波はプロイセンやオーストリアにも押し寄せた。ウィーンでは同年3月、民衆が自由を求めて蜂起、メッテルニヒは辞任に追い込まれ、ロンドンに亡命した。

1853年、バルカン半島における紛争を大国間で調整したにもかかわらず、同年10月、ロシアと英・仏・トルコ連合軍のあいだでクリミア戦争が始まった。1856年3月まで激しい戦闘が繰り広げられ両軍に多数の犠牲者が出て、ナポレオン戦争以来の大規模な戦争となった。

こうしてウィーン体制は事実上の終焉をむかえた※2。

{ ウィーン体制崩壊後のヨーロッパは、軍事的手段に訴えるナショナリズムの交錯によって戦争の時期を迎えた。}(柴田「フランス史10講」,P159)

※2 一般にウィーン体制は、1848年に主宰者であるメッテルニヒが失脚し、ウィーン会議の基本方針のひとつであった「正統主義」がフランスに共和政が成立して失われたことによって終わった、とみられている。しかし、ウィーン体制が完全に終焉するのはドイツ帝国の成立(1871年)であるとする説もある。それは、ドイツ連邦という形で数多の小国家に分かれて一種の緩衝地帯になっていた地域がドイツという強大な帝国に統一されるとともに、大国間の新たな調整役としてビスマルクが登場したことに基づいている。註332-7

コラム キッシンジャーの見たウィーン体制

元米国の国務長官で米中国交正常化やベトナム戦争の終結に貢献したヘンリー・キッシンジャー(Henry A. Kissinger)は、 ユダヤ系の国際政治学者でもある。彼は、メッテルニヒをナポレオン戦争後に平和をもたらしたとして高く評価している。

キッシンジャーによれば、「勢力均衡(Balance of Power)」は力による均衡だけでなく、武力を使わずに問題を解決するという価値観を共有することによって実現されたもので、それをリードしたメッテルニヒの手腕を絶賛している。

そのメッテルニヒが外交を進める上で信条としたのが「穏健さ」であった。彼はオーストリアの外交官に次のような訓令を与えた。「われわれ自身の要求を押し通すことよりも、他の国の要求を制限することの方が大事である。われわれ自身が要求することが少なければ少ないほど、差し引きで得することになる」。

日本の国際政治学者高坂正尭も同様のことを指摘している。「国際社会にはさまざまな国が存在し、その分当然に利害の対立は不可避となり、理念の衝突も起こりうる。そのため、いかなる国も自らの利益と理念を無制限に主張することはできない。そこに生ずる限界を見極め、他国との協力の可能性を追求し、これまた限界を越えないことが外交の基本的課題になった」、とウィーン体制の本質を明確に突いている。

メッテルニヒ失脚後のヨーロッパは、力関係の計算や国益に基づく「現実主義的な政策」を基本とするようになり、その破綻がやがて第1次世界大戦という悲劇につながることになったのかもしれない。

(君塚「近代ヨーロッパ国際政治史」、P212-P213<要約>)

3.3.2項の主要参考文献

- 君塚直隆「近代ヨーロッパ国際政治史」、有斐閣、2010年10月30日

3.3.2項の註釈

註332-1 スペインとナポリの内乱

君塚「同上」,P216-P220 立石・内村「スペインの歴史を知るための50章」,P186-P188 北村「イタリア史10講」,Ps1837-

{ スペインにおける自由主義の進展は、ポルトガル、そして北イタリア北部などの近隣諸国に革命運動を波及させていった。これを恐れたウィーン体制下の列強は、1822年にフランスに対して武力介入を委ね、そして1823年4月フランスは「聖ルイの10万の息子たち」と呼ばれた軍を派遣した。… 9月にはフランスの包囲に屈して、国王を解放した。ここに「自由主義の3年間」は終わりを告げ、再び反動の時代へと移ることになる。}(立石・内村「同上」,P188)

註332-2 ラテンアメリカ諸国の独立

君塚「同上」,P220-P223

{ 1823年8月、イギリスの外相ジョージ・カニングが重要な提案を持ちかけてきた。それは、ラテンアメリカに対する神聖同盟諸国の干渉に対して、英米共同で反対声明を出そうというものだった。しかし、この提案の背後に、米国自身がカリフォルニアなどに進出することを阻もうとする意図を感じ取り、アメリカ単独で宣言することになった。1823年12月2日、モンロー大統領は第7次年次教書でモンロー主義と呼ばれる外交方針を明らかにした。}(貴堂「南北戦争の時代」,P15)

註332-3 ギリシャ独立問題

君塚「同上」,P223ーP226

{ ウィーン会議後の多国間会議は、「会議体制」と「会議外交」に大きく区別することができる。

前者の「会議」とは、ウィーン体制を支える5大国のすべてが参加し、一定の期間内においてヨーロッパ全体の保障問題を総括的に協議する場のことである。… この会議体制は「平和」の名のもとに実際には革命や蜂起を鎮圧する装置として作用するが、1822年のヴェローナ会議まで機能した。

他方、「会議外交」のほうは、… 5大国すべての参加を必要とせず、局地的な特定の紛争に関して協議をする場として機能した。主催国の外相が議長役につき、主催国に駐在する各国外交官が構成員となった。そのアドホックな方式から「会議体制」より柔軟であった。}(小川・板橋・青野「国際政治史」P40-,P41<要約>)

註332-4 神聖同盟と4国同盟

君塚「同上」,P231-P233

註332-5 会議体制の限界

君塚「同上」,P232-P233

{ メッテルニヒは、この新しい外交指導者(=パーマストン)の登場に遭遇して、ヨーロッパ国際政治での主導権を再び自らの手に取り戻そうと躍起になった。1833年9月、ロシア、オーストリア、プロイセン3国の最高首脳が一堂に会し、ヨーロッパ各地での革命を一致団結して抑圧していくとする協定が結ばれた。翌34年4月には、スペイン、ポルトガル両国から絶対主義勢力を一層する目的で英仏と両国で4国同盟が締結され、ヨーロッパはさながら東の専制主義と西の自由主義の陣営とに二分されたかにも思われた。}(君塚「同上」,P233<要約>)

註332-6 ウィーン体制の終焉

加藤「ハプスブルク帝国」,P69-P71 君塚「同上」,P237-P239

{ ウィーン体制下のヨーロッパ国際政治にとって、クリミア戦争が与えた影響は甚大であった。… オーストリアもプロイセンもロシアに味方しなかったことで、… キリスト教に基づく「神聖同盟」が崩壊したことを印象づけた。… これ以後は、バルカン半島をめぐるロシアとオーストリアの対立、ドイツ統一問題をめぐるオーストリアとプロイセンの確執が顕在化することになる。}(君塚「同上」,P240)

註332-7 ウィーン体制の終焉時期

{ 最終的にウィーン体制にとどめを刺したのは、ドイツの統一である。これはウィーン体制時のアクターないし主役の交替を意味するとともに、それまでドイツ連邦というかたちで数多の国家に分かれ、一種の緩衝地帯となっていたヨーロッパの中心部に、ドイツ帝国という強大な国家が成立したことを意味する。}(小川・板橋・青野「同上」、P43-P44)

{ イギリス保守党の指導者ディズレーリ(1804生―1881没)は、「(ドイツ統一という)ドイツ革命は前世紀のフランス革命よりはるかに重要な政治的事件である」と述べて、ウィーン体制以来の「ヨーロッパ」協調が終焉を迎えたことに危惧を抱いていた(Goodlad,2000)。}(君塚「同上」,P240)