日本の歴史認識 > ヨーロッパが歩んだ道 > 第1章 / 1.4 イングランド王国 / 1.4.1 ノルマン朝とアンジュー帝国

1.4 イングランド王国

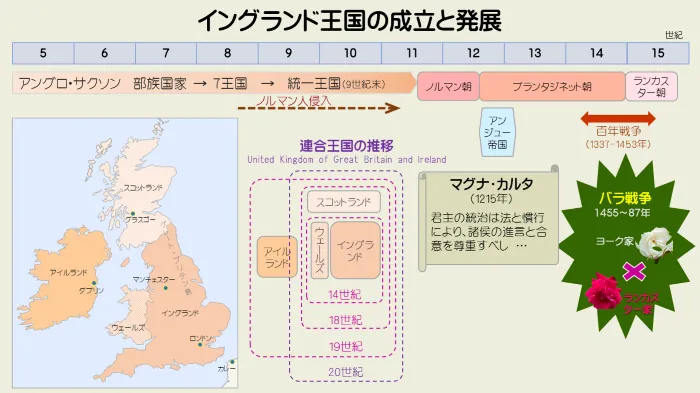

イングランド王国は、9世紀末にゲルマン民族のアングロ・サクソン人が統一王国を建国したが、12世紀にフランス北部ノルマンディーのノルマン人がそれを征服した。12-13世紀にはフランス西部の領邦君主との姻戚関係からアンジュー帝国と呼ばれる地域を領土化したが、まもなくその大部分を失い、百年戦争で大陸の領土はなくなった。

その後はノルマン朝の系譜を継ぐ王国としてウェールズやスコットランドを併合しながら現在に至っている。マグナ・カルタ(大憲章)で王権は制限するものの、中央集権国家をいちはやく構築し、近世以降の世界制覇に向けて強力な国家となる基礎を築いた。

図表1.22 イングランド王国の成立と発展

1.4.1 ノルマン朝とアンジュー帝国

(1) アングロ・サクソン王国

アングロ・サクソン人の部族国家註141-1

イングランドのあるブリテン島がローマの属州となったのは、クラウディウス帝(在位41-54)の時代である。その頃、ブリテン島に住んでいたのは、ガリアと同様にケルト系の人たちで、ガリアとの交流も盛んだった。4世紀末から5世紀にかけてのゲルマン民族大移動でブリテン島に渡ってきたのは、現在の北ドイツやデンマークにいたアングロ・サクソン人で、彼らはブリテン島に住みついてたくさんの部族国家を作った。6~7世紀にかけてローマから伝道団が訪れてキリスト教の布教活動が行われている。

西ローマ帝国が滅亡してローマ軍がいなくなっても、部族国家同士の争いは続いたが、7世紀になると7つの部族国家に統合された。

統一王国成立註141-2

8世紀末になると今度は、ノルマン人(ヴァイキング)の侵入が始まった。871年には大規模なヴァイキングの来襲があったが、これを押し返したのが7王国のひとつでイングランド南西部にあったウェセクス国の王アルフレッド大王(在位871-899)であった。アルフレッドはイングランドをほぼ統一したが、その曾孫エドガ(在位959-975)は、973年にキリスト教会による戴冠式と塗油の礼を行った。

{ ヴァイキングを触媒としてイングランド王国は成立した。}(近藤「イギリス史10講」,P34)

(2) ノルマン朝成立

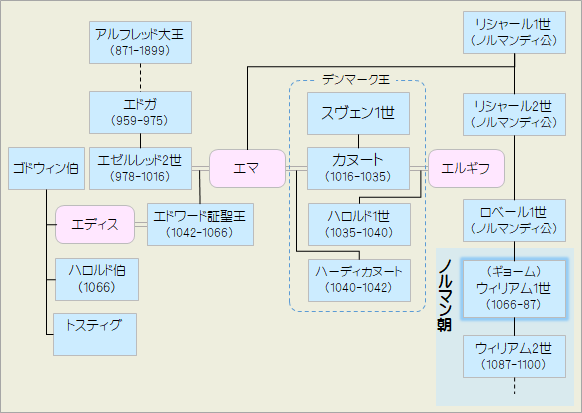

デンマーク王による征服註141-3

11世紀になるとイングランドはデンマーク人の襲来をうけ、1016年にデンマーク王子カヌートは、イングランド王位についた。(カヌートはその後、デンマーク王も継承)

カヌートの息子たちはいずれも早世したので、王位はカヌートの妻エマと前の夫イングランド王エゼルレッド2世の子であるエドワード証聖王(在位1042-1066)が継ぐことになった。

デンマーク王による征服註141-4

エドワード証聖王が嗣子なく死ぬと、イングランドの賢人たちの推挙によりエドワード王の王妃エディスの兄ハロルド伯が王位を継いだ。これに異議を唱えたのが、ハロルド伯の弟トスティグで、ノルウェー王と組んで戦いをしかけた。

一方、エドワード証聖王の母方の従兄弟の子にあたるノルマンディ公ギョームは、「生前のエドワードから王位継承を約束された」と主張してローマ教皇の支持も獲得し、軍をさしむけた。

ハロルド伯は弟トスティグの軍は破ったが、ギョーム軍との決戦には敗れた。

図表1.23 イングランド王家(11世紀頃)の家系図

※ 人名下の数字は、イングランド王の在位年。

出典) 近藤「イギリス史10講],P36、「エドワード証聖王の時代~アングロ・サクソン王権の再興と終焉 | Call of History ー歴史の呼び声ー (call-of-history.com) などを参考に作成。

ノルマン朝成立註141-5

ギョーム公は、以降、反抗をつづけるアングロ・サクソン貴族を次々に征服し、イングランドを完全に統一した。そして、1066年のクリスマスにウェストミンスタの修道院教会で、イングランド国王ウィリアム1世として戴冠し、ヨーク司教により塗油の礼をうけた。今日にいたるまで、イギリスのほとんどの戴冠式は、ウェストミンスタ修道院教会で行われるようになった。

カヌート王やエドワード証聖王もそうであったように、ウィリアム1世もイングランド在来の貴族、州制度、司法を尊重した。

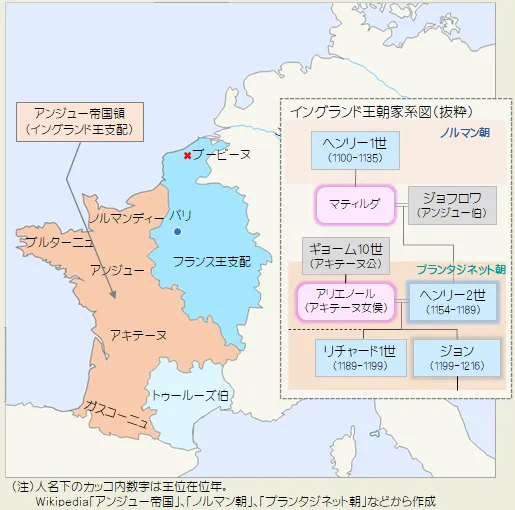

(3) アンジュー帝国

ヘンリー2世のアンジュー帝国

ヘンリー2世(在位1154-89)の母マティルダの夫ジョフロワはアンジュー伯、結婚した王妃アリエノールはアキテーヌの領主だった。マティルダの父ヘンリー1世の次の王スティーブン(在位1135-54)が死ぬと、イングランドの相続権はマティルダを通してヘンリー2世が受け取ることになり、ヘンリ―2世は父のアンジュー、妻のアキテーヌと合わせて広大な領地を保有することになった。

図表1.19(再掲) アンジュー帝国

リチャード1世(在位1189-1199)註141-6

ヘンリー2世亡き後は長子のリチャード1世が継いだが、リチャードは第3回十字軍に参加しその帰途に捕囚の身となった。これを知った弟ジョンは王位を要求したが諸侯の支持を得られずに失敗。またフランス王フィリップ2世(在位1180-1223)はこの機に乗じてノルマンディーを取り返した。リチャードは身代金と引き換えに開放されたが、戦闘中に受けた矢がもとで1199年に死去した。

なお、リチャード1世が捕囚になったのは、フィリップ2世の謀略のためだとされている。

ジョン欠地王(在位1199-1216)註141-7

兄が死去したあと、ジョンが即位して所領の確保に乗りだすが失敗し、1206年にはガスコーニュを除いてすべてのフランス内領土はフィリップ2世の支配下になった。ジョンの「小ざかしく猜疑心の強い、非情な男」という性格がフランス諸侯から嫌われたこと、フィリップ2世が{ 封建法の論理と術策を駆使して、封土の奪回や領邦君主の臣従化に心血を注いだ。}柴田「フランス史10講」,P45) ことが、その原因であろう。

ジョンは失地回復を図ろうと、神聖ローマ皇帝オットー4世やフランドル伯と結んで、フィリップ2世に戦争をしかけるが、「ブーヴィーヌの戦い」(1214年)で敗れ、大陸領土の回復はならなかった。

(4) マグナ・カルタ(大憲章)註141-8

「ブーヴィーヌの戦い」に敗れたジョンは、再戦のために徴兵を行おうとしたが、イングランドの諸侯はこれに反発した。1215年6月に王は諸侯とロンドン市との交渉にしぶしぶ応じた。交渉の結果、王がしてはならぬこと、諸侯の特権と封建的慣行を書き連ねた「マグナ・カルタ(大憲章)」が調印された。

調印後、ジョンはローマ教皇に支持を求め、教皇はマグナ・カルタの廃棄を命じた。しかし、ジョンの死去後、マグナ・カルタはヘンリ3世(在位1216-72)の即位式で諸侯の手によって再確認された。

{ マグナ・カルタが定めたのは、権力の濫用を戒め、君主の統治は法と慣行により、諸侯の進言と合意を尊重すべしという原則、のちに制限王政とよばれる国制の原型である。決して民主主義の最初の憲章とはいえないが、政治社会の原理原則を定めた基本法である。近現代の人権宣言や各国の憲法が、部分的ながらマグナ・カルタに準拠する理由はそこにある。

… 国王がカリスマ的な指導力を発揮したり、とくに有能な宰相が活躍したりしなくても国家が運営される行政システムが、M.ヴェーバのいう「合法的支配」の萌芽が13世紀には機能しはじめた。その業務を支えたのは紙とインクと書記(行政官)であり、…

このころから文書資料の量的拡大がいちじるしい。}(近藤「イギリス史10講」,P51-P52)

コラム マグナ・カルタと失敗の教訓

マグナ・カルタはその内容が先進的であるというだけでなく、ジョン王の失敗に対してその責任を追及して退位や殺害などに訴えるのではなく、同様の失敗を2度と繰り返さないための教訓として作られたことに注目したい。

日本では、天皇や将軍などのトップが犯した失敗は、その下の者が責任をとってハラを切ったり、辞職することによって終わらせる慣習がかなり昔から続いてきた。先の戦争においても、敗戦の責任は現地の司令官などが自害したり、部隊全体が「玉砕」したのもそうした慣習の影響だろう。現代においてさえ、事件や事故があると必ず「責任者を罰せよ!」とマスコミや世論が沸騰することが多い。

しかし、大事なのは真の原因を追究し、同じような過ちを繰り返さないようにするにはどうしたらよいか、である。大きな事件・事故の真の原因の多くは判断ミスなど個人の責任に帰するものだけではなく、社会構造や社会の意識にあることがほとんどで、これらは個人の責任だけを追及すると見えなくなってしまう。だからといって、個人の責任を追及しなくてもいいということではないが、原因追及と責任追及は分離して行うべきである。

それが進まない背景には、いわゆる「義理・人情・忠誠・仁義」といった儒教的価値観を含めて、人と人との関係に依存し過ぎた社会構造が影響しているように思えてならない。

1.4.1項の主要参考文献

- 近藤和彦「イギリス史10講」,岩波新書,2013年12月20日

- 鯖田豊之「世界の歴史9 ヨーロッパ中世」,河出文庫,2013年4月30日(電子書籍)

- 堀越孝一「中世ヨーロッパの歴史」,講談社学術文庫,2016年12月1日(電子書籍)

1.4.1項の註釈

註141-1 アングロ・サクソン人の部族国家

近藤「イギリス史10講」,P13・P20-P27

註141-2 統一王国成立

近藤「イギリス史10講」,P31-P34

アングロ・サクソン人による統一王国の成立時期は、諸説ある。「829年ウェセックス王エグバードによって」(鯖田「…ヨーロッパ中世」,Ps1124ー)、「927年 … ウェセックス王国アゼルスタインのイングランド全土統一」(Wikipedia「イングランド王国」)。

註141-3 デンマーク王による征服

近藤「イギリス史10講」,P35-P36

註141-4 後継争い

近藤「イギリス史10講」,P37-P39

エドワード証聖王は懺悔王とも呼ばれる。英語ではEdward the Confessor(告白者)

註141-5 ノルマン朝成立

近藤「イギリス史10講」,P43 鯖田「…ヨーロッパ中世」,Ps1152

註141-6 リチャード1世

近藤「イギリス史10講」,P43 Wikipedia「リチャード1世」

註141-7 ジョン欠地王

近藤「イギリス史10講」,P50-P51 Wikipedia「アンジュー帝国」,「ブーヴィーヌの戦い」

{ ジョンは小ざかしく猜疑心の強い、非情な男と伝えられる。即位してただちに祖地ノルマンディとアンジュをまたもフィリップ2世に奪われたが、国王のために戦う戦士を糾合できなかった。}(近藤「イギリス史10講」,P51)

註141-8 マグナ・カルタ(英: Great Charter of the Liberties)

近藤「イギリス史10講」,P51-P53

マグナ・カルタの規定例{(Wikipedia「マグナ・カルタ」)

- ・教会は国王から自由である。(第1条)

- ・王の決定だけでは戦争協力金などの名目で税金・軍役代納金を集めることができない。(第12条[4])

- ・ロンドンほかの自由市は、交易の自由を持ち、関税を自ら決められる。(第13条)

- ・必要な場合は、国王が議会を召集しなければならない。(第14条)

- ・自由なイングランドの民は、国法か裁判によらなければ自由や生命、財産を侵されない。(第38条)