アンテナ作りのいろいろ 内容を正確にするために、断り無く、随時、追加、削除、変更します。

アンテナ自作 de JA1CPA/中村

トップページに戻る

ホームページを下記に移転しました。

https://ja1cpa.jimdo.com/

目 次 このページを一部 リニューアルした。2015/4/16

目次を整理しました。2015/4/24

★★ (新)サテライト入門(はじめの一歩) 総集編 Q&A 方式の記述 2015/8/17

**********************************************************************************************

★★ まえがき アンテナの不可思議

★ サテライト用アンテナ(主にV/UHF)

★★01. JAMSATホームページへリンク。 安くて作りやすい VHF/UHF 衛星通信用八木アンテナの作り方紹介

00. 145MHz/435MHz・2バンドクロスダイポール・エレメント位相式(補正用エレメント付き)製作例 2013/5/8

↑このアンテナのシミュレーション方法 を追加しました。φ4銅パイプの製作例 2015/8/27

**** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

★★46. 437MHz 3, 4, 5エレ, 145.9MHz 3エレメント・アルミホイルとボール紙で作る八木アンテナ 2016/12/19

↑↑新ホームページへ https://ja1cpa.jimdo.com/アンテナ/1010-アルカミアンテナ/ 2016/12/27

45. 437MHz 3エレメント・ボール紙+アルミホイル=八木アンテナ2016/10/28 ~2016/12/14

44. 145.9MHz モノポールアンテナの利得の検証 2016/9/25

42. 1265MHz 14エレメント・エレメント位相式クロス八木アンテナ 2016/8/25

41.. 1200MHz 6エレメント八木アンテナの検討 2016/4/22

40. 435MHz 14エレメント・エレメント位相式クロス八木アンテナの作り方 2015/11/28 2015/11/29

39. 436.5MHz1.5λ、145.9MHz1/2λダイポールアンテナ(補正用エレメント付き) 2015/11/20

追加↑2エレメント(435MHz補正用エレメント付き)436.5MHz 1.5λ、145.9MHz 1/2λアンテナ 2015/11/25

38. 435MHz 6エレメント・エレメント位相式クロス八木アンテナの作り方 2015/11/16

タイトル変更他 ↑ ラジエーターを訂正しました。2015/11/28 ↑ 3本比較測定 2015/12/1 2015/12/6

37. 145.9MHz 6エレ・エレメント位相式クロスアンテナの製作例(真円偏波ねらい) 2015/10/30

36. 436.5MHz 6エレ・エレメント位相式クロスアンテナの製作例(真円偏波ねらい) 2015/10/3

↑↑・435MHz 6エレメントクロス八木を使って円偏波の回転方向を再確認しました。2016/7/25

↑↑(今までの回転方向は間違えていました)

35. VHF/UHFのための安価なアンテナ JAMSATホームページ掲載品の検討 2015/7/22

435MHz 6エレメント空間?位相式クロスアンテナ(円偏波) 上記アンテナを2本クロスに!2016/1/18

34. 28.120MHz 衛星通信用 1/2λダイポールの検討 JARLからの回答掲載 2015/6/21

33. NOAA 137.5MHz クロスダイポール・エレメント位相式の製作例 2015/3/5

↑↑ 2エレメントに改造した。2015/3/10

32. 435MHz 3エレ・エレメント位相式クロスアンテナの製作例 2015/2/21

31. 435MHz 14エレ・エレメント位相式クロスアンテナの製作例(ロングブーム) 2015/11/28

40.436.5MHz 14エレ・エレメント位相式クロス八木アンテナ(軸比 0.5dB以下) に統合します。

21. 435MHz PLM2アンテナ(Parasitic Lindenblad Modoki2 Antenna)製作例 2014/10/15

20. 435MHz PLMアンテナ(Parasitic Lindenblad Modoki Antenna)製作例 2014/10/11

19. 435MHz エレメント位相給電・クロスダイポールアンテナ製作例 2014/9/26 2014/10/3

04. 少し本格的な衛星通信用アンテナ 436MHz15エレクロス八木/145MHz8エレクロス八木製作例

2015/9 現在 使用中 ↑ ↑ ↑2分配器の作り方(435MHz/145MHz) 2013/9/22

02. 衛星通信用145MHz/435MHz2バンドクロスダイポールアンテナ(折りたたみ式) 2013/2/11

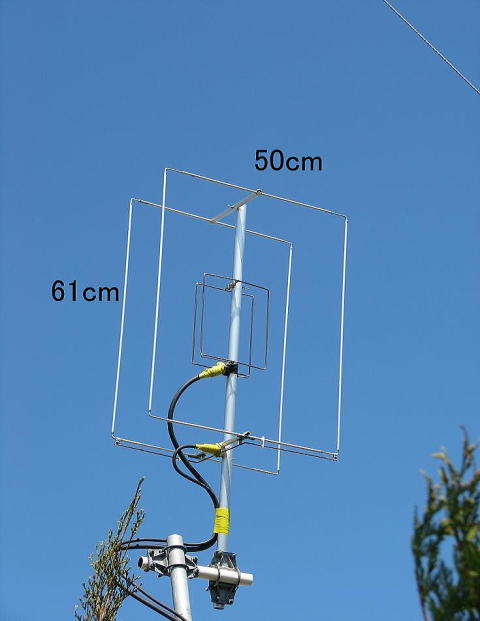

1. サテライト用アンテナ。JARL2008自作品コンテストで優秀賞第一席に入賞しました。2008/12/17

↑SQM (SWISS QUAD modoki) SWISS QUAD modoki(SQM)

**********************************************************************************************

★ HF~50MHz帯アンテナ

36. 3.5MHz マイクロ・ダイポール(カーディオイド・パターン)の検討 2015/8/12

34. 3.5MHz/3.8MHzダイポール 片側折り返しシミュレーション 2015/4/16

7MHz/10.13MHzでもシミュレーションしました。↑↑ 2015/4/17

22. クッシュクラフト社バーチカル・アンテナ R 6000 を上げました。2014/10/26 2014/10/29

14. 7MHzダイポールアンテナの考察(いろいろ) ベント型を追加した。2014/6/18 2014/6/5

05. 29.450MHz エレメント位相式クロスダイポール (AO-7 Aモード受信用、使えます)2013/9/30

06. トラップ式18MHz/24MHz垂直ダイポールアンテナ かなりFBでした 2012/1/15

18. 50MHz HB9CVアンテナの検討(同軸ケーブル方式) 3eleHB,5eleYagi 2014/7/26 2016/10/30

17. 14MHz/18MHz/21MHz 3バンドクロス接続ダイポールアンテナの検討 2014/7/9

↑↑14/18MHz 、18/24MHz、18/50MHz の組み合わせを追加しました。(3バンドに変更)

16. 18MHz DP型アンテナの検討 2014/6/21

15. 18MHz GP型アンテナの検討 2014/6/17

08. 29.45MHzのクロス短縮ダイポールの試作 2012/2/23

*****************************************************************************************

★ アンテナ関連

45. 水平偏波と垂直偏波の同一偏波及び交差偏波の利得(ロス)測定 2016/10/07

43. アンテナの特性を測る時は電波が出ます。これは電波法的には何の電波? 工事中 2016/5

42. アンテナのブームの円周方向に回転する機構の検討 2016/5/3

24. エレメント位相式アンテナの左右円偏波、軸比、直線偏波実測データ 2015/10/20 2016/8/27

03. 自作した各種アンテナのゲイン、軸比等の実測データ 2011/7/1 2015/11/16

★★25. 435MHz帯 4分配器と2分配器、 145MHz2分配器の製作(Qマッチ式) 2014/11/20

12. 衛星用アンテナ状態?の検証、その1(迷信?)大地反射は何処まで働くか! 2014/05/12

27. 「アンテナ作りのSWR」を検証する!? 2015/1/7 2016/10/12

13-02. 衛星通信には、なぜ円偏波のアンテナが良いのか?の検証2013/5/25 補足2015/10/13

07. クロス八木の円偏波の回転方向の検討 2012/4/24 2013/04/06 工事中

03. 同軸ケーブルによるスタブ・マッチングの検討(UHF帯) 2013/5/22

14.. セミフォールデットダイポールアンテナの考察

↑JAMSAT 500円アンテナは意外にも!MMANAでは? 2014/02/01 2012/11/10

10 .アンテナ・アナライザー AA-1000 を手に入れました。画期的?、その機能、性能は? 2012/4/16

↑M型コネクターは435MHzで使えるか? 、1/2λ×整数倍は本当か検証?2013/3/1

09. コネクターとアンテナの関係 2012/5/3

05. 穴開け治具 アンテナ・ブームのエレメント用 2011/8/22

****************************************************************************************

★ その他のアンテナ !!"むかし作ったが性能がイマイチのアンテナが多い、再現性も無いかも"!!

30.432MHz 15ele エレメント位相式クロスアンテナの例 2015/1/24

↑上は↓下のシミュレーションを製作例にまとめましたが、さらなる改良(改悪?)をしています。工事中

435MHz 14ele ロングブームシミュレーション ゲイン16.32dBi↑ 2015/2/6

29. 432.0MHz 15ele エレメント位相式クロス八木アンテナのシミュレーション(EME周波数)2015/1/11工事中

↑ 作って、調整しました。 2015/1/22

437.5MHz 15ele エレメント位相式クロス八木アンテナのシミュレーション(SAT周波数)2015/1/11工事中

28. 437MHz 8エレメントクロス八木 2列×2段で 19.5dBi を実現か! 下記26.より0.79dBiアップ

144.01MHz 8エレメントクロス八木 2列×2段で 19.28dBi も下段に掲載 2015/1/8

26. 437.0MHz 8ele エレメント位相式クロス(PSX)八木アンテナの例 2014/12/9

24. 145.9MHz 6ele エレメント移相式クロス(PSX)八木アンテナの例 2014/11/15

23. 436.5MHz 15ele エレメント位相式クロス(PSX)八木アンテナの例 2014/11/5

↑ ↑ ★アンテナのゲインを測定しました。

11. 435MHz H型小型ダイポール(ISS型?) の考察 2014/02/14 2014/02/16

10. 436.5MHz 3エレメント八木アンテナ(3線式フォールデット) 2014/2/11

09. 435MHz CJUアンテナの考察 2014/02/05 modoki追加2014/02/06

↑↑2エレ・セミフォールデットタイプ追加 2014/2/8

08. 435MHz ヘンテナの考察 2014/02/04

07. 436.5MHz 15エレメント/エレメント位相給電クロス八木アンテナ2014/01/25

06. 145.9MHz 8エレメント / エレメント位相給電クロス八木アンテナ 2013/12/26

02. サテライト用アンテナの検討 衛星通信用2バンド・クロスアンテナ(超シンプル) 2013/6/8

↑JAMSAT 500円アンテナ、 「437MHzエレメント位相式6エレメントクロス八木」を追加掲載

↑★改良、その1 2013/6/14

↑「435MHzエレメント位相式 10エレメントクロス八木」を追加掲載 2013/6/15

↑軸比測定 2013/06/16

↑435MHz エレメント位相式10エレメントセミフォールデットクロス八木 2013/6/19

04.435MHz/145MHz 4エレメント・スタックアンテナ 2011/7/1

11 .50MHz HB9CVmodoki (HBM) 同軸給電方式 2009/11/5

はじまりです

13.衛星通信用145MHz/435MHz2バンドクロスアンテナ(その2) アップ/ダウンを1本で!2012/7/14

01.HBM (HB9CV modoki) 2ele 3ele 4ele を作って電測をしました。 4回目電測 2010/4/4

2010/3/26、2010/3/28 2010/3/30

2 . サテライト用HB9CVmodoki(HBM)アンテナ。SQMと同じ給電方式。性能も同等。 2009/8/12から再度使い始めました。

全面的に変更しました。 下記の8.9.10.へ 2009/11/4

3. 50MHz用HB9CVmodoki(HBM)アンテナ。SQMと同じ給電方式。性能も同等。2008/12/17

全面的に変更しました。 下記 11.へ 2009/11/4

5. サテライト用アンテナ(SQM)の製作奮戦記。特に雨対策について苦心惨憺?雨アラレ!!! 2008/12/17

6 .サテライト用アンテナ(SQM)製作のいろいろ(はじまり)2008/12/17

8 .435MHz HB9CVmodoki (HBM) スタック(サテライトに使用) 2009/9/9

アンテナ・シミュレーションによる検討を追加してます。 SQMも追加しました。2009/9/11 更新 2009/9/13

9.145MHz/435MHz HB9CVmodoki (HBM)の大検討(結論?) 2009/9/19

10.サテライト用アンテナ145MHz×2スタック/435MHz×2スタック HBMスタックの製作2009/9/27

アンテナ・シミュレーションによる最適条件を追求して 2009/10/11追記 (衛星によるパターン測定)

これは何でしょうか??? これは何でしょうか??? これは何でしょうか???

5.サテライト用アンテナの製作奮戦記。特に雨対策について苦心惨憺?雨アラレ。

目次に戻る

| 2008年3月31日(月) |

| スイスクワットの水平偏波でリニアがダウン??。(435MHz) |

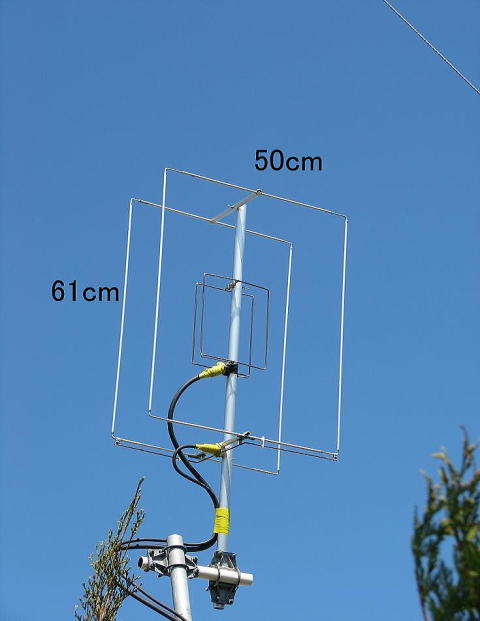

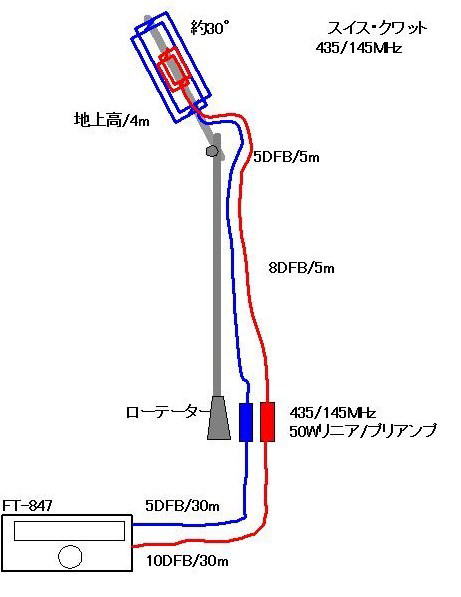

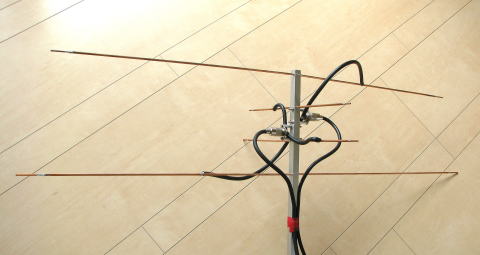

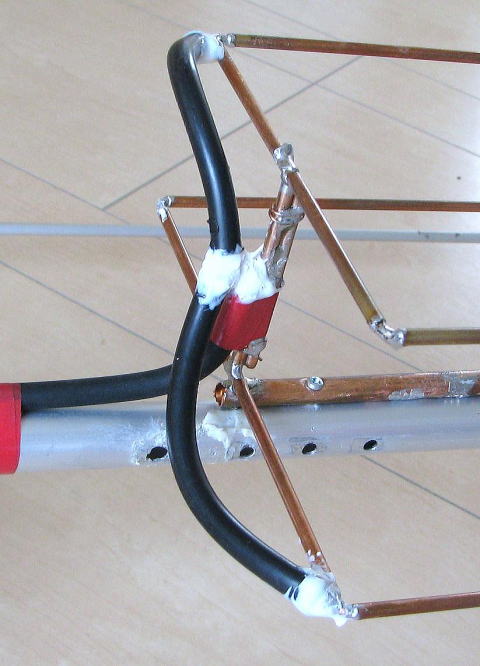

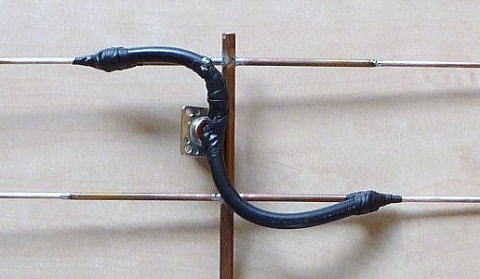

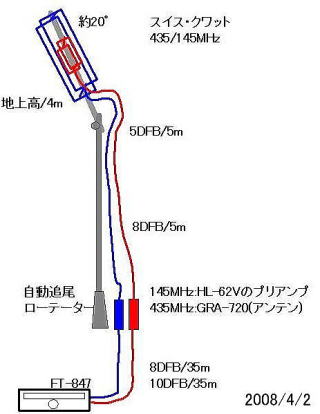

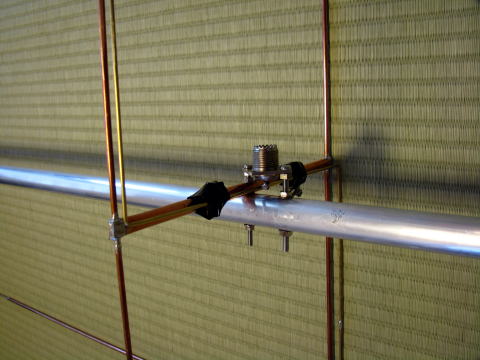

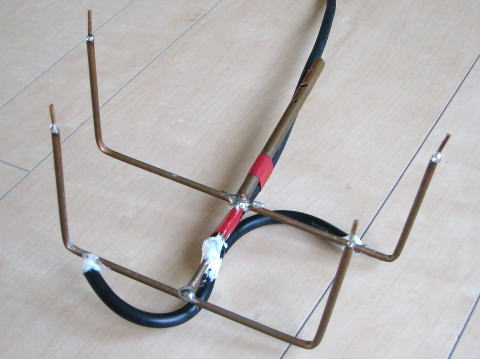

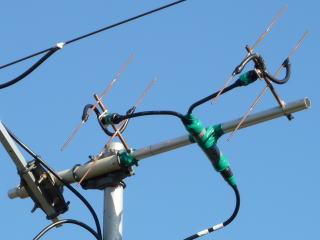

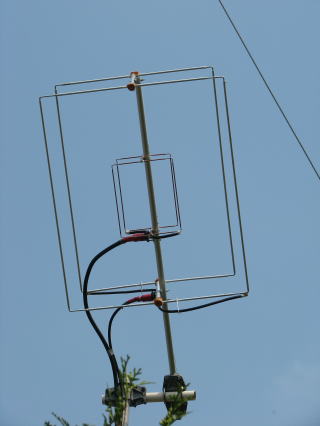

通常は垂直偏波で使用するために、上の写真のようになりエレメントとマッチングバーは垂直となる。

又給電部はエレメントとマッチングバーは平行に横に並ぶようになる。

従って雨に濡れてもエレメントとマッチングバーが雨で繋がることは無い。

水平偏波の場合は、右の写真のようにエレメントとマッチングバーは上下になりエレメントに付いた雨はすぐ下のマッチングバーに垂れてショート状態となる。

従ってSWRは極端に悪くなる。

その後、リニアなしでVO-52(435MHz送信、145MHz受信)で結構QSOできました。

今までは、同軸ケーブルが長くアンテナ直下で5Wぐらいでしたので、その補正を含めて受信しながらコントロールしていました。しばらくはこの状態でQSOしてみたいと思います。(2008/3/31)

|

この状態で送信したら直下のリニアがダウンしてしまった。

雨の中でSWRを計ったら4~6であった。

雨がやんでSWRを計ったら回復していた。(SWR=1.2)

(初めは接合部から雨が入ったと思っていた)

対策は?(どうしょうか)

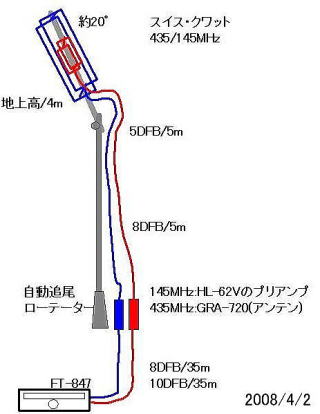

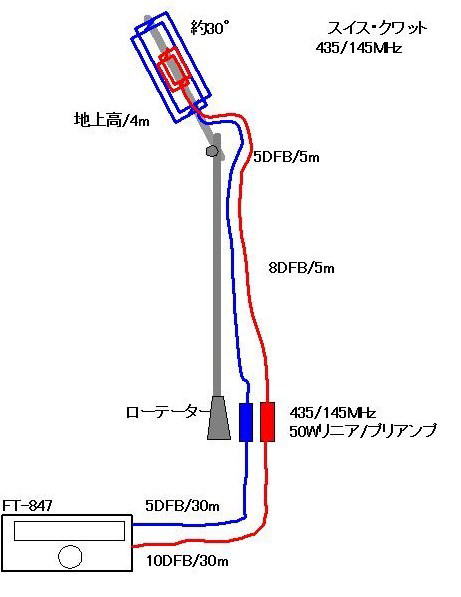

地上高が4mしか有りませんので、20°以下は受信がかなり苦しくなります。 |

|

| 2008年4月1日(火) |

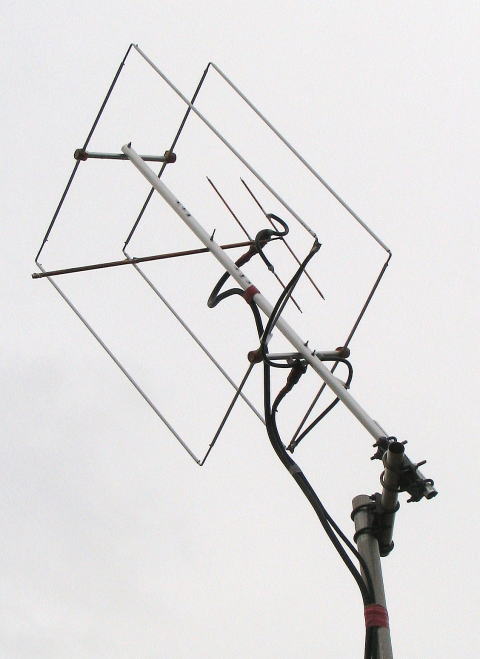

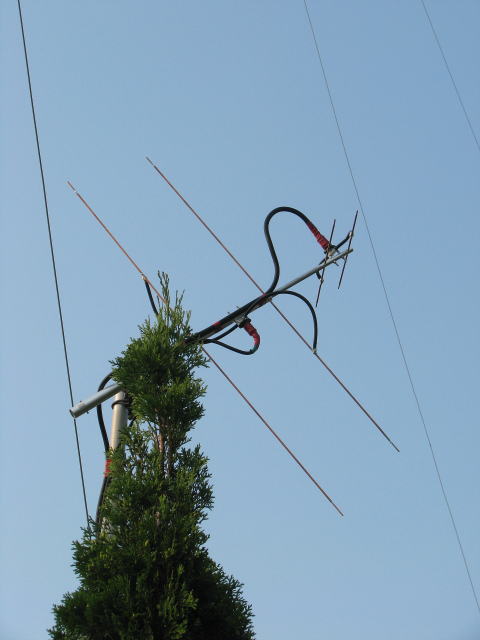

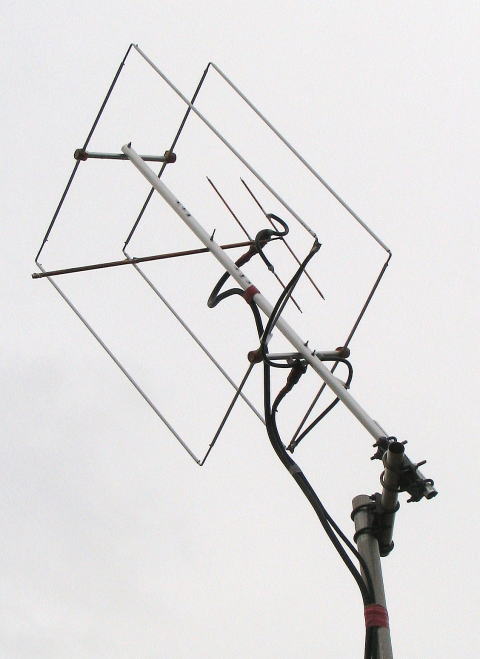

| サテライト用アンテナ(435/145MHzスイスクワット) |

外側が145MHz(6Φアルミパイプ)、

内側が435MHz(4Φ銅パイプ)です。

仰角は約20°に固定して水平偏波です。

高さは約4mです。(植木とほぼ同じ?)

西側約1mのところにタワーが有り少し障害になってます。

また、東側は約15m離れたところに2階建ての自宅が有り少し障害になってます。

出来ればタワーの南側か北側に設置し、高さも7m ぐらいにして自宅の屋根を越えたいところです。

435MHzのエレメント下部とマッチングバーが3mmの間隔で上下で平行していて雨でショート状態になりSWRが極端に悪くなります。対策検討中。

この隙間をシリコンコンパウンドで充填したものを別に作って特性が変化しないか実験しています。

435MHz送信、145MHz受信は問題なくできますが、145MHz送信、435MHz受信はバサバサと入ってかなり苦しい状態です。

バサバサ入っていたのが解決しました。

FT-847からアンテナに行っている同軸ケーブルを太くして、リニア無しでアンテナ直下20Wまでアップしました。

これでリニアをOFFしたら、435MHzでのバサバサがほとんど無くなりました。(リニアは高調波発生器でした)

さらに、435MHzアンテナ直下にアンテンのプリアンプ(GRA-720)を入れました。当然ゲインアップとNF改善とさらにバサバサが、感じなくなりました。

これなら使えます。早速2日夜は皆さんから呼ばれました。ありがとうございました。(2008/4/2 19:52)

|

このアンテナは使えますね。

水平偏波ですが、ローカルのFM混信には効果がありません。

8時から17時まで使われています。報告します。 |

|

| 2008年4月3日(木) |

| サテライト用アンテナ(435/145MHzスイスクワット)快調に動作してます |

|

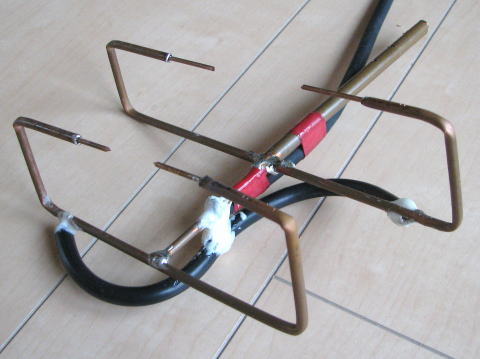

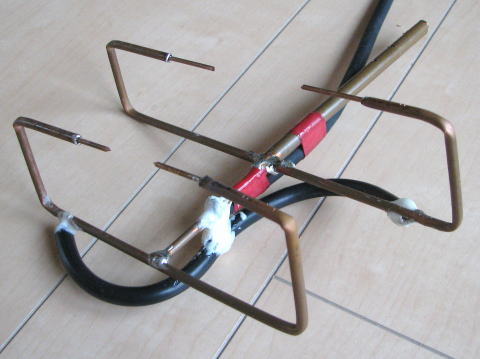

最終的に、この形になりました。

435MHz送信、145MHz受信、145MHz送信、435受信共に問題なく動作してます。

欲を言えばもう少し受信ゲインがほしいところですが、実用的には十分です。

2日夜の2つのオービット(AO-51,VO-52)で9局とQSO出来ました。ありがとうございました。

435MHz用の雨対策を検討中。

|

|

| 2008年4月9日(水) |

| サテライト用アンテナ(435/145MHzスイスクワット)の雨対策をいろいろやってます |

ボンド「ウルトラ多用途」(ホワイト)品番#04727。24時間で硬化。

塗ったときも硬くなってからもSWRは変化なし。

建築素材の片側が開いているモール(ABS樹脂)を加工して被せてコーナーをボンド「ウルトラ多用途」(クリヤー)で接着した。

右の写真のボンドだけでは駄目のようなので、このアンテナに期待したい。

次に上げて確認したい。スカートの効果は??

|

ボンド「バスボンド」(クリヤー)品番#04584、24時間で硬化。

塗ったときにSWRがかなり変化した。1時間ぐらいで80%回復した。

ボンド「ウルトラ多用途」(ホワイト)品番#04727を塗布したアンテナを実際に使ってみた。

アンテナ性能は変わらない感じでQSO出来た。

弱い雨にはSWR変化なし。

ただし、雨が少し強くなったら(普通の雨程度) SWRが悪化した。

残念ながら雨で使えるとは言えない。

|

|

| 2008年4月10日(木) |

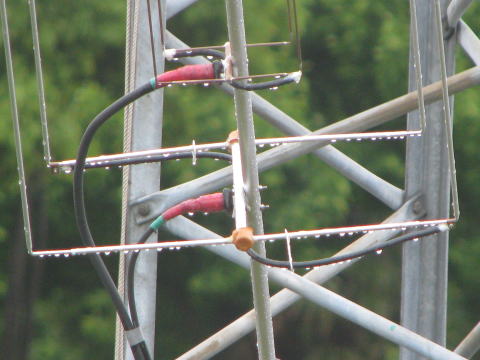

| 雨中のアンテナの撮影に成功しました (距離は約17m、キャノンPowerShotS5IS、ズーム最大、手持ち) |

アンテナ全体。この大きさではエレメントの水滴はよく見えません。

後ろの電線の水滴が見えます。

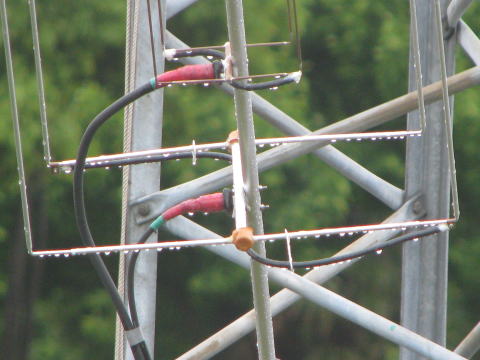

435MHzのエレメントとマッチングバーの部分に水滴がいっぱい。

この状態でSWRが悪化している。ただし受信は全く問題なし。

ショートはしてないが、表面の水滴でダメなのですかね。

|

145MHzのエレメントとマッチングバーの部分。 約30°の仰角も 有るので水滴でショートはしていません。SWRは良好です。

雨の程度?。一生懸命に降っている状況。

水平偏波は厳しいですかね。垂直にしても給電部は水平 !!。

435MHzのアンテナ全体を100円プラボックスに入れるしか ??

|

|

| 2008年4月12日(土) |

| 降雨試験をやりました 雨の日はサテライトを休みにしますか ! 晴 星 雨 作 ? |

①スカート付きを雨上がりの晴天の日にシャワー試験をしました。

何で雨上がりなのに庭に水を ! XYL(~v~)

かなりの降雨量です。(かなり強い雨)

③ついに最後の手段です。ジャ~ン

前から目を付けていたポリプロプレン製のゴミカゴです。

底に穴を開けて通しました。ぴったりです。(207円のもの)

被せただけで435MHzでSWRが最低だったのが、430MHzで最低になりました。(左上の白くなっているのはシャワーが太陽に反射しているから)

電界強度計で受信しながらカゴの有り無しを比較しました。

カゴ有りは約-1.8dBです。SWRが悪くなるためか、カゴの材質の関係か不明です。

|

②表面に水滴がびっしりです。垂直に近いエレメントも水滴が落ちません。

435MHzでSWR最低(1.3)だったのが429MHzで最低(1.3)になってしまいました。スカートの効果は有りますが、スカート周辺の水滴、ミニスカートだったので下から水が浸入してます。水滴が乾くと共にSWRが上がってゆきます。

ここまで変動すると、このままではちょっと使えません。

④表面には水滴がびっしりです。

シャワー試験ではSWRの変動はほとんど感じませんでした。

(最初の被せたときの周波数低下だけです)

⑤室内実験です。

カゴ有りの影響はSWRの悪化の影響のようです。

カゴなしで435MHzで送信した場合と、カゴ有りで430MHzで送信した場合の電界強度は同じでした。

|

|

| 2008年4月12日(土) |

| いろいろやりました 晴星雨星?となるか |

左の写真がカゴなしのアンテナです。中央の写真がゴミカゴを被せた状態。右の写真がポリカーボネイトの波板で作ったカゴです。

SWR最低点の周波数変化は、ゴミカゴが-5~6MHz、ポリカーボのカゴが-3~4MHzでした。

シャワーによる変化は有りません。 バックに写っている赤白は芝桜てす。ほぼ満開になりました。

これなら使えます。被せる物に合わせて周波数をあらかじめ設定する必要が有ります。あとは風圧が心配です。 |

|

目次に戻る

| 2008年4月13日(日) |

| 早速 上げましたが 残念な結果です 訂正です。2008/4/14 |

今朝 小雨が降りだしたのでアンテナを急いで交換しました。

写真の通りです。

435MHz、145MHz共にSWRはバッチリです。

435MHzの送信は問題有りません。

しかし、145MHzで送信すると、435MHzに猛烈な回り込みです。

訂正です。

(この回り込みの原因は別に有りました。このカバーのためでは無いようです。2008/4/14)

435MHz地上FMの59のシグナルが145MHzで送信すると消えてしまいます。

435MHzのバンド全体にS:9のノイズが出ています。

435MHzの受信プリアンプをOFFにすると435MHzのSWR計の針が少し動きます。

猛烈な回り込みが435MHzのアンテナからリグに逆流しているようです。

145MHzの信号がカバーで乱されているのでしょうか。

事前の測定では、145MHzのSWRが1.1が1.3に変化していました。

やはのこれだけ大きい物が有ると影響するようです。

もちろん、145MHzのアンテナの外に出せば問題無いのですが。さらに別の方法を検討してます。

従って、このカバーはそれなりに雨に有効です。しかし風圧を考えると他の方法があればもっと良いのですが。

|

このまま、雨の実験をしてからカバーを取って垂直偏波にして何処まで雨に耐えられるかやって見たいと思います。

VO-52(435MHz送信、145MHz受信)に出ました。強力な信号が返ってきます。 途中で出力を絞りました。1012:JA2NLTさん、JA2WDNさん、ありがとうございました。(このアンテナからでした。雨は降っていません) |

|

| 2008年4月15日(火) |

| 失敗は成功の・・・ となるか???見た目はあまり変わっていません。下の写真が対策済みのアンテナです。 |

前日のカバーがNGだと思っていましたので、それに変わる方法を考えてました。

しかし、145MHzが435MHzに猛烈に回り込む原因がカバーを設置したためでなく、他に有ったのです。このカバー方式がNGだと思っていたので別な方法を考えていました。

おかげで他の方法を思い付き実験中です。

シャワー試験の結果は435MHzでSWR1.2が1.3になり、SWR最低の周波数が1MHz程度低下します。アンテナ利得が変わっているかどうか不明です。

これくらいの変化なら使えると思いますが、シャワーと実際の雨とでは雨粒の大きさや強弱の変化が違いますので実際の雨で確認する必要が有ります。

18日ぐらいから雨予報なので期待?したいと思います。

いずれにしても145MHzの強電界の中に435MHzのアンテナがあるので、145MHzのSWRや周囲の影響を受けて435MHzに回り込みが発生する状況にあります。

雨の日ぐらいはサテライトをやめて、晴星雨作でも良いのですが。

|

|

|

| 2008年4月20日(日) |

| サテライト用アンテナの雨対策・・・まだまだ続く!! つもりですが、もう少し長期の運用が必要です |

435MHzの雨対策前のアンテナが写真1です。

これは下のエレメントとマッチングバーとの間隔は3.5mmですが、ブームに沿った部分は2.5mmしか有りません。

このブームの先端に雨の水滴(悪玉?)が付いてマッチングバーとショートし、SWRが4以上となって、リニア(50W)が破損したと考えられます。

写真2がその証拠です。

これは実際に雨の日の使用中の写真です。ブームの先端に水滴が付いています。

これがマッチングバーにショートしたと思われます。

ところで、

写真2でマッチングバーが全く違うものになってます。

これが雨対策品です。( ~v~ )

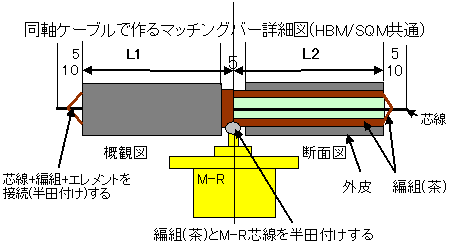

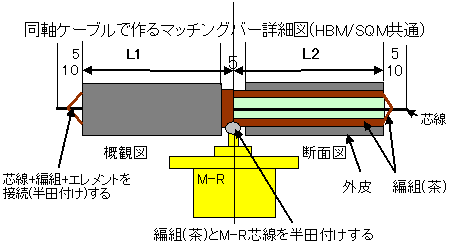

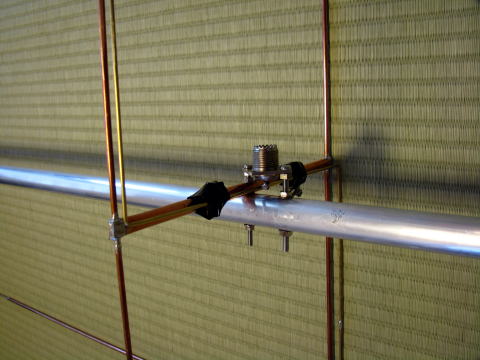

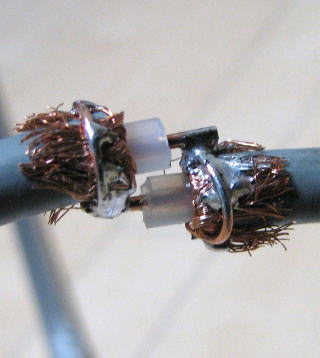

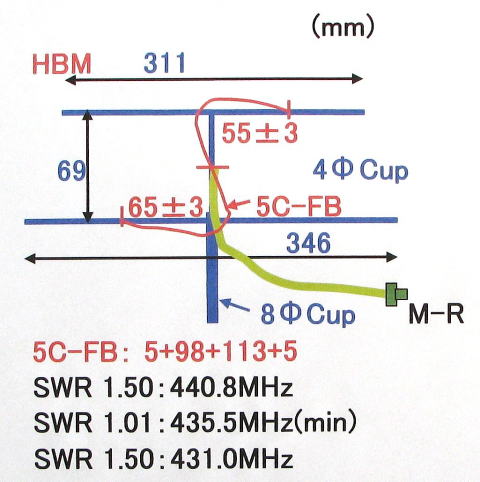

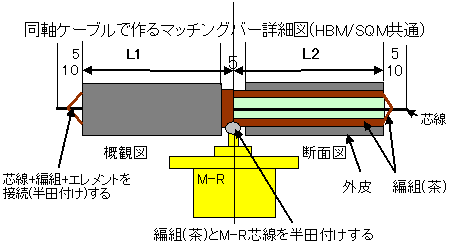

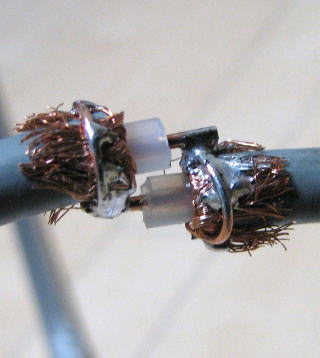

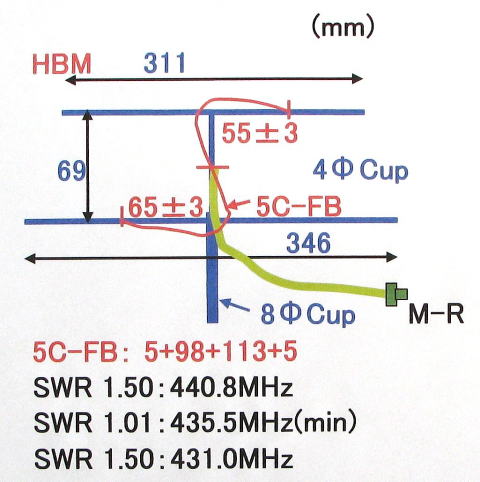

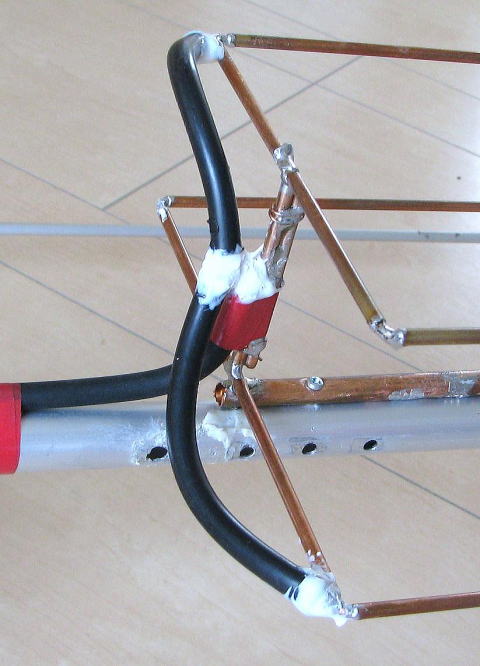

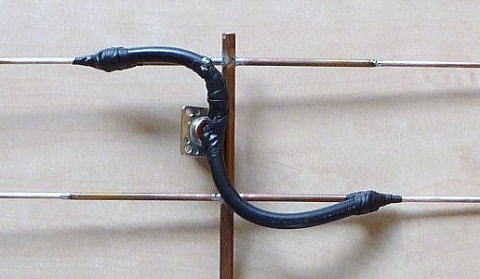

マッチングバーを同軸ケーブル(5D-FB)でやってみました。

M-Rフランジ(アース側)はブーム及びエレメント中心に接続されています。

長さは前記の銅線と同じ(両端は芯線と編組をエレメントに曲がり直前に半田付けする。

中心部のコネクター芯線と編組を半田付けし、同軸の芯線は絶縁したままでスルーにする)SWR最低点は1.0になったが約5MHz上にずれた。

エレメントとマッチングバーをテープ等で止めて隙間を無くすとSWRは1.3と悪くなる。(0.5mmでも浮けば良い)

エレメントとマッチングバーの隙間を大きして行くとSWRは1.0のままでSWR最低点周波数が上に上がる。

ゲインは変化無い模様。(精密測定して無い)

中心部のコネクター芯線と同軸ケーブル芯線を半田付けし、編組は絶縁したままでスルーにした場合は約10MHz下にずれてSWR1.0となった。

ポイント

エレメントを430.0MHz付近の寸法で作る。

同軸ケーブルのマッチングバーのクランク角をエレメントから10mm以上離して水滴で繋がらないようにすると共に、使用する周波数に合わせる。

同軸ケーブルの撥水性に期待するために艶のある撥水性の良い同軸ケーブルを使用する。

同軸ケーブルの種類は5D-FBでなくてもS-5C-FBでもやったが同じ結果となった。

同軸ケーブルはエレメントの真下で無くても良い、従って完全な角クランクで無く、S字カーブでも良い。上下の関係から外す。

シャワー試験では、写真2でもSWRは1.3とやや悪くなるが水滴からは一番離れる。(原因は別に有った。後述)

運用状況

写真2は実際に設置してサテライトに使っている様子。

4月17日午後から18日にかなり強い雨に降られたが全く問題無く使えた。(435MHzのSWRは全く変化なし)

運用上からは性能変化は感じない。

この場合はエレメントとマッチングバーはクランク角で最大約15mm離れている。

145MHzでも同軸ケーブルのマッチングバーでSWRは1.0となった。

一般的に430MHzのスイス・クワットは雨に弱いといわれているが、この方式では雨による性能低下は感じない。

全体の性能比較をする必要がある。

考 察

・原型タイプ(写真1)

ブームの先端に水滴が溜まりマッチングバーとショート

(間隔3.5mm)してSWRが極端に悪くなった。(リニア破損)

・同軸WSタイプ(写真3,4)

水平エレメントとマッチングバーと距離が有るので、ここでのSWRの悪化はほとんど無くなった。(シャワー試験)

マッチングバーを同軸ケーブルで行うと、周囲環境(測定中のボディエフェクト等)の影響が少なくなり、SWRが低い帯域も広くなる。

それでも水平エレメントとマッチングバーの距離が他の部分より少ないので水滴によって距離が短くなる割合が大きいので影響も大きい。

通常の雨(30mm/h以下)程度では水平エレメントに水滴が溜まる(出来る)事は少ない。

・垂直エレメントについて(垂直偏波では水平エレメントになる)

垂直エレメントの水滴(水玉)がSWRの悪化になっている。(シャワー試験)

垂直エレメントは電圧腹の部分なのでエレメントに水滴(水玉)が着くと周囲の空間との間の影響が大きくSWR悪化(最低点が下に)になると思われる。

通常の雨(30mm/h以下)程度では垂直エレメントに水滴が溜まる(出来る)事は無い。

写真2は、かなり激しく雨が降っているが、4Φエレメントに水滴が溜まる程ではない。

エレメントが細いほど水滴が溜まりにくい。6Φアルミパイプと4Φ銅パイプの比較、4Φが限界か?

注)その後の調べで(2008/4/21)

「1時間に3mm未満のものを弱い雨、15mmをこえるものを強い雨、その間を並み雨とよぶ。」と言うことが解りました。 |

写真1

写真2 雨が右上から左下に降っているのが見えます

写真3 横から見るとWに見える

写真4 下(上?)から見るとSに見える(WSタイプと?)

この雨で145MHzの6Φに水滴が付いているが、6Φで435MHz

を作ると、特に垂直偏波の場合は電圧腹の部分が水平となっ

て水滴が付きSWRが悪化すると思われる。

従って、一般的なスイス・クワットは6Φ以上で垂直偏波で使っ

ているので、これが原因かもしれない。

シャワー試験では、4Φ銅パイプの水平部はもちろん垂直部に

も水滴が付いていた。

従って、この状態でもSWRが悪化した。

しかし、垂直エレメント(電圧腹)の水滴を拭き取るとSWRは元の

状態に復帰した。

水平エレメントとマッチングバーによるSWRの悪化はシャワー

試験でも改善された。

実際の雨ではそのような激しい状態にはならないと考てえいる。

今後は最適なエレメント直径の追求、WSタイプの追求、そ

れらの長期使用による安定性等々を検討したいと思ってい

ますが、趣味でやってますので途中で興味が変わるかもし

れません。

|

|

| 2008年5月3日(土) |

| ひさしぶりの雨です 鳥は何時の間にか巣立ちました 毎日夕方になると少し小さい鳥が1羽巣の周り来ています |

同じ方式で作った新しいアンテナを上げました。(設置して5日目で最初の雨)

右の写真のように少し右下がり(後ろから見て)に設置しました。

あまり強い雨では有りませんが(並雨?)145MHz、435MHz共に正常に動作しています。

しいて上げれば、145MHzのSWRが少し悪くなってます。(1.2が1.35程度に)

435MHzは全く変動しません。

下の4枚は145MHzの左上、右上、左下、右下の部分写真です。

水滴は水平部だけで無く垂直部にも小さく沢山付いています。

垂直部の水滴でSWRが少し悪化?している可能性があります。

下の2枚は435MHzの上、下の部分写真です。

水滴は水平部だけ少し付いています。

垂直部に付く水滴は、パイプ直径よりも表面の状態によって大きく変わるように感じます。

水平部はパイプ直径と表面の状態が関係していると感じています。

|

下の写真は4カ月間使っていた435MHzのアンテナです。水滴がなじんでいて雨がやむとすぐに乾きます。

下の写真は4カ月間使っていた145MHzのアンテナです。水滴は垂直部に付いていません。

|

|

| 2008年5月6日(火) |

| サテライト用アンテナのQSO実績 花もいっぱい咲いてます |

サテライト用アンテナを上げて約1ヶ月過ぎました。

QSO局数は下記の通りです。

4月1日~14日:73局

15日~30日:49局(雨対策品)

5月1日~5日:28局(雨対策品)

連休に入ってからは、地上FM局の混信が少ないので多くの局とQSO出来ました。

衛星は主に AO-51(145.92MHzFM送信、 435.30±MHzFM受信)

VO-52(435.25±MHz±LSB送信、 145.90±MHz±USB受信)です。

|

|

|

| 2008年5月17日(土) |

| マッチングバーを全て同軸ケーブルにしました |

435MHzのマッチングバーを雨対策のために同軸ケーブルにしましたが、145MHzも同軸ケーブルにしました。

SWRは

435.2MHzで1.1

145.9MHzで1.1 となりました。

同軸ケーブルの方がSWRが安定するようです。

これでしばらく運用します。

|

|

|

| 2008年5月25日(日) |

| 雨でも使えます 435MHz/145MHz共にマッチングバーを同軸ケーブルにしました |

24日から25日にかけて、かなり強い雨が降りました。

25日朝は右の写真のようにエレメントにかなり水滴が付いていますが、SWRの変化はほとんど有りません。

特に145MHzについては、マッチングバーが銅棒の場合は若干変化していたのですがほとんど変化しません。

|

|

|

| 2008年8月17日(日) |

| Wave日記(Web日記) |

久しぶりの雨が一晩中降り、植物もやっと元気に。今は小雨になったり並雨になったり。

外気温度:22℃、室内温度:28℃(07:00)

やっとすごしやすい気温です。

・AO-7A(0625):受信アンテナ(28MHz、QUAD)はバックでしたがFBにDWが来てました。CQ出すも応答なし。

・AO-7A(0817):tnxJE1FQV,JA6PL(LOS近くでしたが), AO-7は30年ぶりでやってます。

・DO-64(0857):CW受信:JA1AZR他多数、SSBなし。

・VO-52(0920):tnxJA2NLT,JI1SGK,

・VO-52(1056):tnxJH2DPN,JR0EFE/1

★AO-7Aで感じること。

今朝のAO-7Aは28MHzのクワットは一番下げていたので8m高、回転できないので全くのサイドからでしたが、CWではAOS直後からDWが確認できました。

しばらくするとSSBでもDWが確認できました。

また、JA6PL局とはLOS少し前でした。QSO後のJA6PLのCQもほとんどLOSまで聞こえていました。(アンテナはほとんどサイドです。越谷市と小山市では外部ノイズの差もあるかも知れませんが)

30年前は、確かHB9CV又はスイス・クワットiだったと思いますが、プリアンプを付けてもCWがやっとで、AモードではSSBでQSOは出来てないかもしれません。

アンテナのゲインとしてはあまり変わっていないように思います。

なにが変わったかと言えば、RXに尽きると思います。

特に30年前のRXはFT-101B及び当時で最新式のTORIO:TS-120V(初めてのオール半導体の10W機)+YAESU:FL-110(100Wリニア)を使ってましたが、28MHz帯の感度(NFを含む)が今のRXとは格段に違っているのではないかと思っています。

AO-7AのDWがこんなに簡単に受信できることは無かったと思います。

何回も何回も聞いてやっと受信できたように思います。

|

アンテナ給電部。 濡れても元気?です。 145MHzのSWRが若干変化してます。

145MHzのSWRが1.2だったので高くなったと思ってましたが、変化していませんでした。

|

|

おわり 目次に戻る

2.サテライト用HB9CVmodoki(HBM)アンテナ。SQMと同じ給電方式 目次に戻る

上から下へ見てください

☆作った目的

マッチングバーを同軸ケーブルでやって使えるか、やって見ました。

正式なBH9CVよりも簡単です。

| 2008年7月5日(土) 夕方 |

| HBM (HB9CVmodoki) を上げました。 |

|

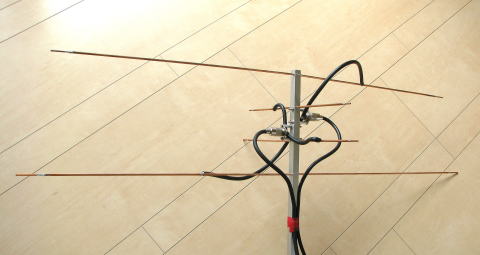

6月24日掲載の145MHz/435MHzのHB9CVモドキを上げました。

回転半径を小さくするために、145MHzは垂直偏波、435MHzは水平偏波としました。

仰角は35°ぐらいで固定しています。

抑圧は有りませんが、145MHzSSB送信で435MHzSSB受信(FO-29)の場合は、バンド内で1箇所だけ弱い高調波(スプリアス?)を受信します。

また、145MHzFM送信で435MHzFM受信(AO-51)の場合は、バンドエッジ(435.309MHz)で1箇所だけ弱い高調波(スプリアス?)を受信します。

その他、AO-27(SO-50)の周波数では高調波(スプリアス?)は受信しません。

これはスイス・クワットモドキの時と同じです。

2008/7/05 18:17 AO-51 で初QSOしました。

前半はアップせず、後半はLos寸前までアップしてました。

スイス・クワットモドキと同等のようですが、もう少し運用しないと優劣は解りません。

|

| 2008年6月28日(土) |

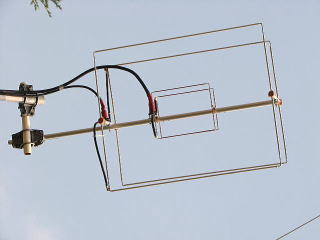

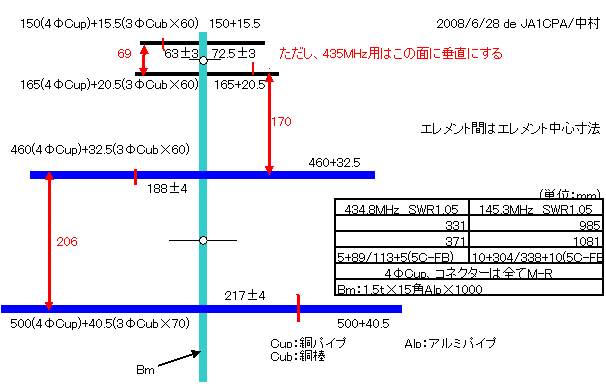

| 最終的に、このようにしました。1mのエレメントは長いですね~。 設置は 6m AND DOWN ・・の後に・・・ |

この形だと145MHzと435MHzはあまり影響せずに、それぞれ単独で調整できました。

SWR±1.5範囲は、143.5MHz~147MHz、430.0~438.2MHzでした。

防水はまだです。

M-Rフランジ(アース側)はブーム及びエレメント中心に接続されています。

余談:アンテナ材料について

最近は、アンテナを作るのに材料の入手で苦労してます。

昔はハムショップにアンテナ材料のアルミパイプやクロス金具が販売されていたのですが、今は取り扱っていません。

しかたなくアルミパイプ、銅パイプ等はホームセンターで購入してますが、アルミパイプは外側が硬い透明樹脂でコーティング(絶縁)されています。

たとえば、145MHzなどは10Φアルミパイプに8Φアルミパイプを差し込んで調整したいのでが、それが出来ません。

やむなく、6Φアルミパイプに4Φアルミ棒(棒はコーティング(絶縁)されてない)を差し込んで使ってます。

また、上記は4Φ銅パイプにしています。

本来はもう少し太くして強度を増したいのです。

通販で手に入りますが、一度購入したのですが、4000円の材料代に3500円の木枠梱包代を取られましたので、大量に注文しないと高い物になってしまいます。

どなたか良い方法が有ったら教えて頂けませんか。

もうすぐVHFのテレビアンテナのジャンクが大量に出て来ると思いますので、アルミパイプ、クロス金具等のジャンクを大量に、といっても20~30本程度を仕入れて置くのも手かなと今から考えています。

来週は50MHzを作らないと、6m AND DOWN ・・に間に合わなく・・・。

|

|

おわり 目次に戻る

|

3.50MHz用HB9CVmodoki(HBM)アンテナ。SQMと同じ給電方式 目次に戻る

下記は内容を全面的に変更しました。2009/11/4

☆作った目的

マッチングバーを同軸ケーブルでやって使えるか、やって見ました。

正式なBH9CVよりも簡単です。

上から下へ見てください

| 2008年7月5日(土) 朝方 |

| やっと50MHzのアンテナを作って上げました。(一番最初の目的でした) |

|

|

おわり

66

6.サテライト用アンテナ製作のいろいろ(はじまり) 目次に戻る

| 2007年11月13日(火) |

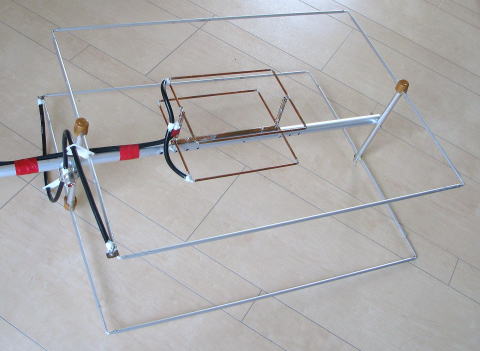

| 45°(135°)の曲げが無いスイスクワッド・アンテナの製作(スイスクワッド) |

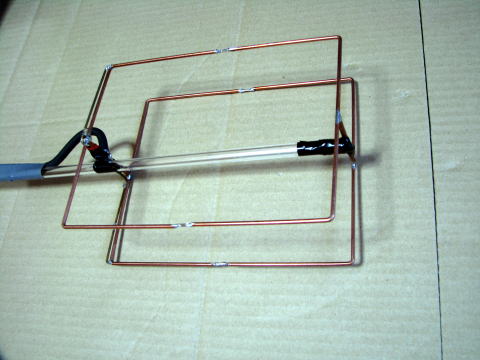

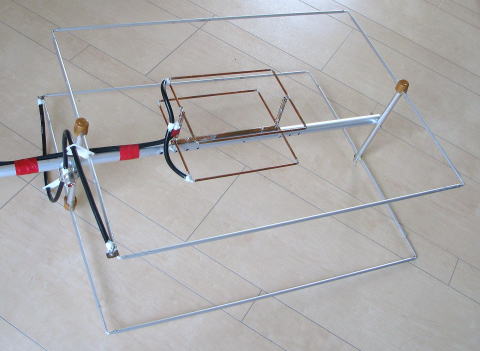

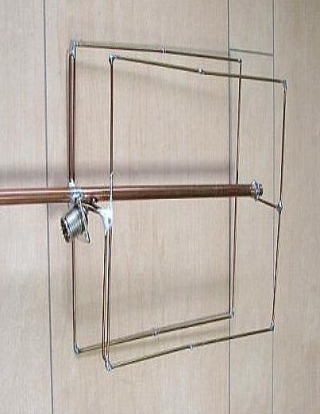

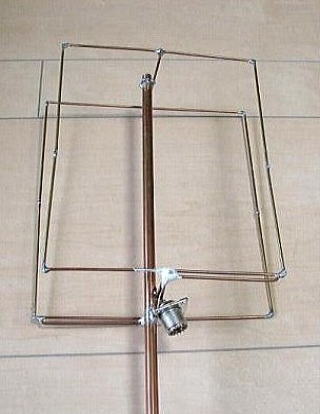

スイス・クワッドはループエレメントの上下部分を45度に曲げる事によってブーム兼用となって材料が節約できます。

しかし、エレメントをパイプで作ると我々素人には曲加工とクロス部の加工が困難です。

そこで45°(135°)の曲げを無くし90度すなわち普通のブームを使って性能が出るかどうか試作しました。

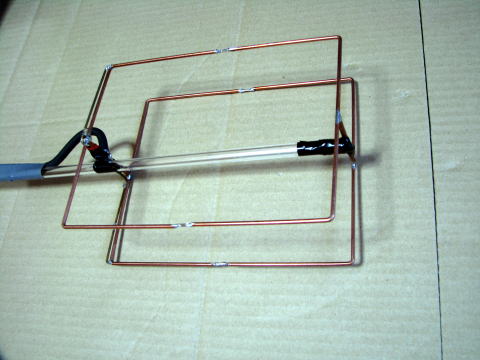

まず、435MHzで試作しました。

エレメントは4Φ銅パイプを使って、曲げの部分は2Φ真鍮棒を入れて半田付けしました。

開口面積を同じになるように周囲長を決め、測定の結果約400MHz付近に同調しました。

垂直エレメントを短くして半田付けし435MHz付近にしました。

マッチングバーは2Φ真鍮棒で輻射器、ブーム、反射器に沿って90度に曲げて(クランク状)共に水平部分一杯の長さでSWR=1.1となりました。

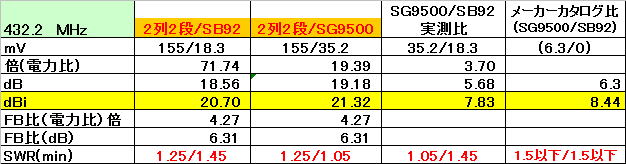

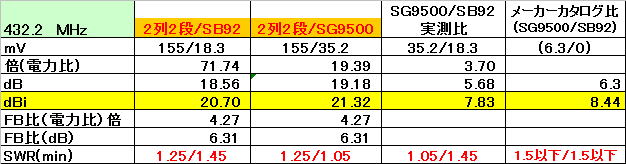

ゲインはメーカー製のモービルアンテナ(SB92)と比較した結果、10.47dBiとなりました。

一般のスイス・クワッドと同等の性能が出ている様です。

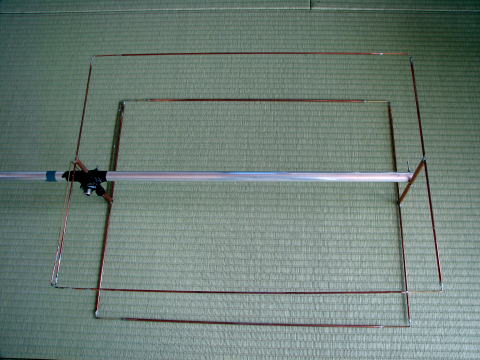

次に145MHzで試作しました。

435MHzを周波数倍して寸法を決めましたが、若干大きくした所で145.15MHzでSWRが最低となりました

マッチングバーは435MHzと同様に2Φ真鍮棒で輻射器、ブーム、反射器に沿って90度に曲げて(クランク状)共に水平部分一杯の長さでSWR=1.05となりました。

マッチング部分(Mコネの心線を直接マッチングバーに半田付けした)

ゲインはメーカー製のモービルアンテナ(SB92)と比較した結果、11.76dBi、SG9500と比較した結果、11.32dBiとなりました。

F/Bは、10.14dBでした。

次は145MHzをスタックにしたいと思います。

さらに最終的には50MHzをアルミパイプで作りたいと思っています。

★ゲイン等の測定について★

送信側は2階のベランダにヘンテナを垂直偏波にして出しました。

受信は送信点から約50m離れた地点で簡易電界強度計で受信して比較しました。

但しヘンテナで送信した場合は水平偏波も出ているためか、又はスイス・クワッドが水平にしても垂直偏波を受信するためか水平偏波受信状態にしてもかなりの強さで受信できていました。(ループ系アンテナの強みか?)

そのためにモービルアンテナよりも強く指示が出た可能性が有ります。

なお、測定地点は自宅の隣接地が公園のグランドゴルフ場になっていて、樹木等障害物が70m~100mぐらい無くて電測には最適です。

手前右が電測(地点)計、中央奥の2階ベランダから電波を発射した。 |

|

| 2007年11月28日(水) |

| 432MHz2列2段のスイスクワッドの測定結果(スイスクワッド) |

測定結果です。

自作スイス・クワッドとSB92及びSG9500と比較しました。

共に20dBi以上と出ました。??

それにしても、このハイゲインは本当でしょうか。(SB92やSG9500等がメーカーのカタログ値より低かったのでしょうか?)

F/B比が悪いのは反射器がやや小さいからか?。

測定サイト(送信条件等)は8ele×2Yagiから送信し、約50m地点で受信した。

周囲の条件は前回と同じ。(11月13日)

|

自作した簡易電界強度計(SB92装着)

前後の線はロットアンテナを利用したラジアル(伸縮、角度等自由) |

|

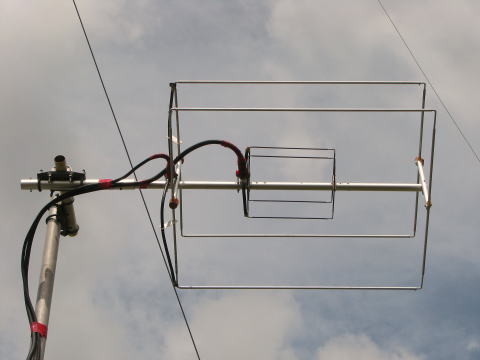

| 2007年12月28日(金) |

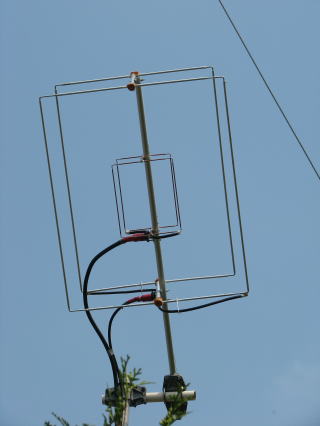

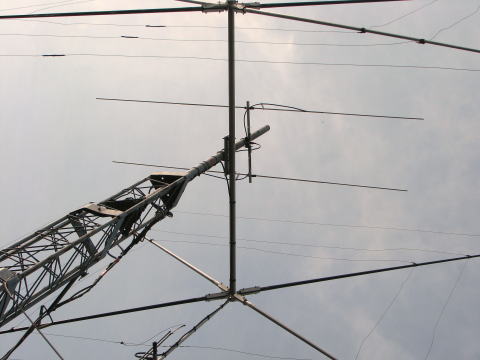

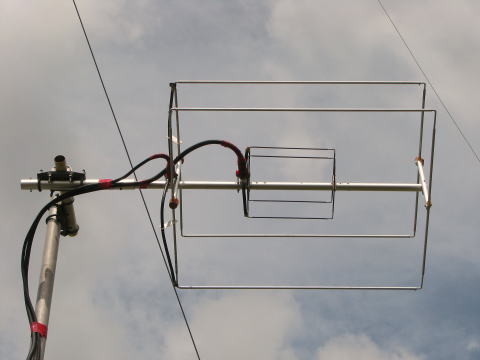

| スイス・クワッドを設置しました(スイスクワッド) |

12月12日に設置しました。

一番上:1200MHz、23eleYagiスタック

その下:430MHz、スイス・クワッドスタック2段

その間に:144MHzスイス・クワットイタック

13mHのタワーに設置

12月23日に430MHz、SSBで三重県鈴鹿市と Ur53, My57 でQSO出来ましたので並に飛んでいるようです。

設置工事は1200MHzの同軸交換、ローテーター交換、430+144アンテナ設置、430,144同軸布設等を約5時間掛けて一人で行いました。

アンテナのエレメントが解るように曇りの日に撮影しました。 |

|

|

| 2008年3月17日(月) |

| アマチュア衛星に使っていたスイスクワッドがダウンしました。 |

435MHzスイスクワッド2列2段と145MHzスイスクワッド2列を上げて、アマチュア衛星に使っていましたが、アンテナをぐるぐると回しすぎたのか、145MHzスイスクワッド2列の同軸ケーブルが接触不良(たぶんQマッチと給電部)になり使えなくなってしまいました。

アマチュア衛星専用のアンテナを検討中です。

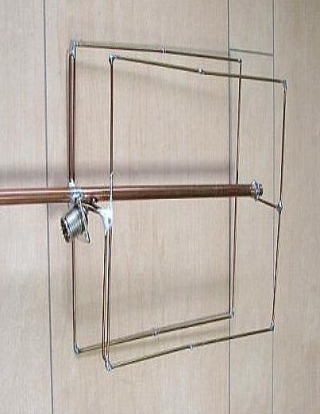

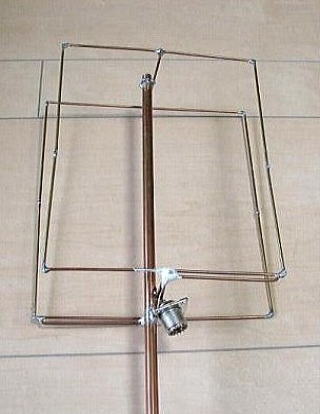

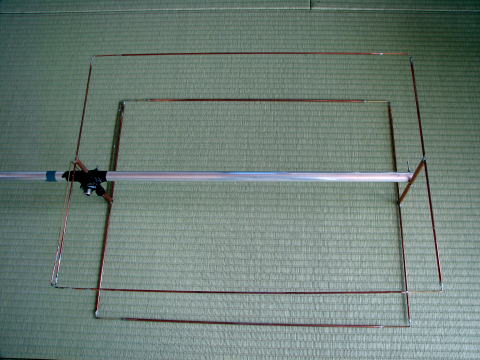

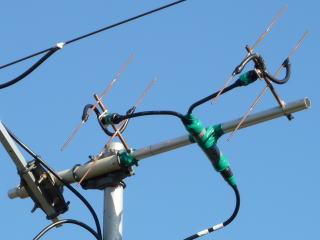

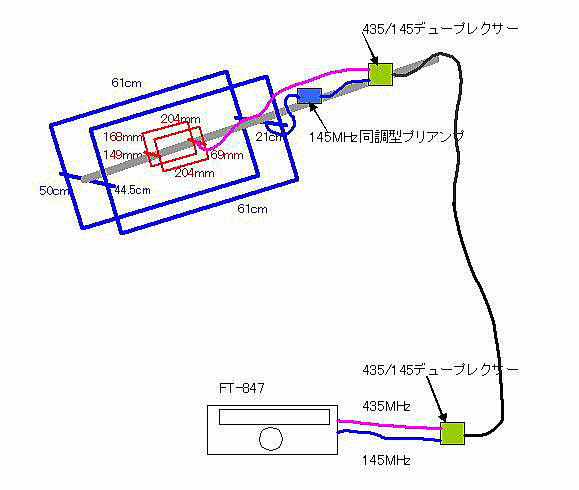

145MHzスイスクワッドの中に435MHzスイスクワッドを入れた物です。(写真左)

|

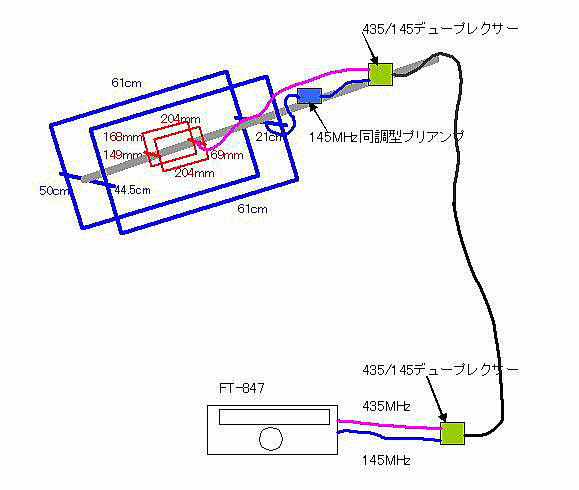

写真右はベランダに仮設して試験をしているところです。問題は相互に干渉しないかどうかです。145MHzの受信側には同調型のプリアンプ(自作)を入れています。

デュープレクサーをアンテナ側とリグ側に入れて1本の同軸で給電するシステムを考えています。 |

|

| 2008年3月18日(火) |

| 435/145MHzスイス・クワッドの性能は? |

145MHzスイス・クワッドの中に435MHzスイス・クワッドを入れた物をベランダに仮設し、VO-52を受信してみました。

CWは問題なく受信できますが、SSBはビーム方向が合った時でSメーターが3~5しか振れません。もう少しゲインがほしいところです。

送信(50W)すると自分のエコーは十分確認出来ますが、抑圧を少し受けます。自分の声が少しジャリジャリして聞こえます。

アンテナで抑圧を受けているのか、デュープレクサーが2個入っているので漏れが影響しているのか不明ですが、方向を変える事によって変化するのでアンテナから入っている可能性が有ります。

アンテナを左右上下に回転して、常にビーム方向を合わせられれば、こんな小さなアンテナでもQSOは十分可能だと思います。

2008/3/18にJA4GVAさんとSSBでQSO出来ました。ありがとうございました。

|

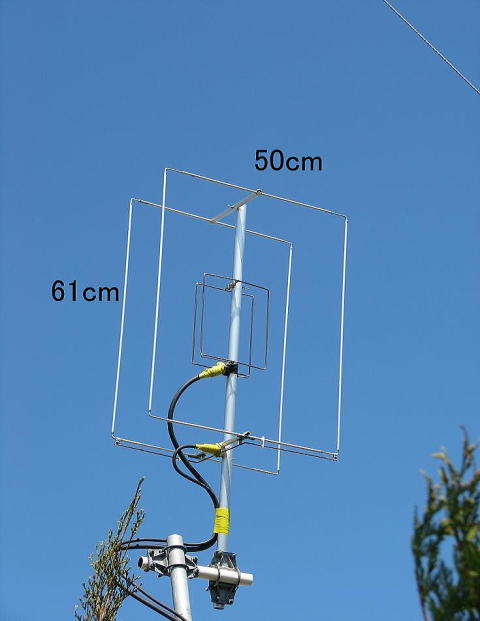

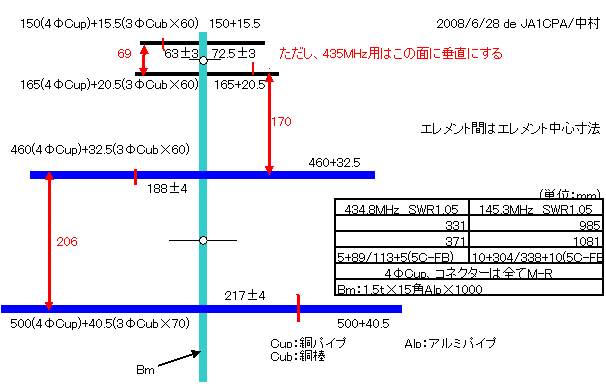

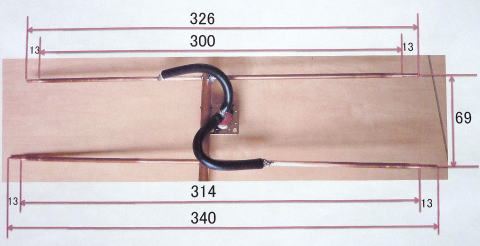

145MHzの大きさは、608×500&446×206mm。エレメントは6Φアルミパイプ。

435MHzの大きさは、204×168&149×69mm。エレメントは4Φ銅パイプ。

|

|

| 2008年3月24日(月) |

| 簡単なアマチュア衛星(サテライト)通信システム |

現在試験的にベランダに仮設して運用しています。

145MHzのプリアンプ(自作)をアンテナ直下に入れていますので、VO-52専用(435MHz送信、145MHz受信)に使ってます。

約30°の角度で上を向けて東方向に固定しています。

そのために1日に1つか2つしかできませんが、それでもビーム方向が合ったときは、自分のエコーが53ぐらいではっきりと(しっかりと)受信できます。

SSBの時はあまり抑圧を感じません。

(送信は50W)

アンテナはスイスクワットです。

145MHzシングルの内側に435MHzシングルを入れています。

寸法は、145MHz用、

反射器が61×50cm、導波器が61×44.5cm、エレメント間隔が21cm、6Φアルミパイプです。曲がり部分は4Φアルミ棒を曲げて突っ込んでます。

435MHz用、

反射器が204×168mm、導波器が204×149mm、エレメント間隔が69mm、4Φ銅パイプです。曲がり部分は2Φ銅棒を曲げて突っ込んでます。接合部は全て半田付けしています。

マストは25Φアルミパイプを使ってますが、20Φでも十分です。非常に軽くできてます。

デュープレクサーは第一電波のMX-72Hです。これは145MHzだけがスルーになっていて、プリアンプの電源がFT-847から供給できます。

受信はビーム方向から外れても結構聞こえるので、同軸ケーブルが長くなければアンテナ直下のプリアンプは不要で、FT-847内臓のRF AMPだけでも良いと思います。

|

|

|

| 2008年3月30日(日) |

| 自動追尾のローテーターで回るようにしました(タワー横に設置) |

西側(向こう側)1mのところにタワーが有ります。

脚立をタワーに固定してローテーターを乗せています。

タワーからマストの途中を固定しています。

435MHz送信、145MHz受信(VO-52等)は全く回り込みはありません。50Wだと少し強すぎるようです。(ただし雨が降るとかなり回り込みが出ます2008/3/30)

この回り込みは雨でエレメントとマッチングバーがショート状態になってSWRが極端に悪くなったためだと解りました。2008/3/31

145MHz送信、 435MHz受信はバサバサと強くり込みますがAO-51でQSOはできました。

|

スイス・クワットは水平偏波です |

|

| 2008年4月11日(金) |

| 面白い現象に悩んでいます |

雨対策のためにもう1台作っていますが、その途中で面白い現象に悩まされています。

SWRが145MHz付近で1.5以下にならず悩んでいました。

そんな時にアナライザーを159MHz付近にしたら1.2まで下がるポイントが有ります。

435MHzの上部側(右の写真の左側)と145MHzの上部側との間に金属棒を入れると159MHz付近のSWRが大きく変化します。

そこで435MHzの上部側をマストから絶縁したら、159MHz付近のSWRは6以上となり、145MHz付近では1.2となりました。

435MHzの特性し変わりません。

もう1台作る事になりそうです。 !!!??!!!?? |

|

|

| 2008年6月20日(金) |

| サテライト用アンテナ(SQM)、早速試作(435MHz用)して頂きありがとうございます。 |

JA2NLT局が、早速試作して SO-50で受信、 VO-52で当局とQSO出来ましたが、送信は3W(435MHz)だったようです。

カブリも無いようで、もともとクワット系のアンテナは先端部が無いので電圧腹の部分の電圧が低くカブリ等には有利なはずです。JA1AEA著のキューカルクワッドにも書いて有ったと思います。

私の場合はなんせ、アンテナの中にアンテナですから、いろいろと大変です。

JA2NLT局がこのアンテナをスイス・クワット・・・モドキ。と言ってましたので、

とりあえず「SQMアンテナ」とでもしておきましょうか?。

右の写真は、また変なことをやってます。

もともとは50MHzのアンテナを作るためにSQM(さっそく)を作ったのですが、もっと簡単に50MHzが出来ないかと、435MHzのSQMを上半分を切ってしまいました。

いわゆるHB9CVの原型ですが、給電方法はSQMと同じです。

給電点を調節したら、398MHzでSWR1.1となりましたので、エレメント長を短く調節したら434MHzでSWR1.1となりました。帯域はSQMより広いようです。

|

詳細はこれから検討しますが、ゲインがHB9VC並であれば良いと思います。

SQMやダイポールと比較したいと思います。

21日、22日は日中外出しますので月曜日以降

の検討になります。(出先でこのアンテナが頭

の中をぐるぐると) |

|

| 2008年6月23日(月) |

| じゃ~ん。 やっぱり電測は ?! ?! ?! 難しいですね~ 隣の公園(グランドゴルフ場)は電測場 ? にしてます。 |

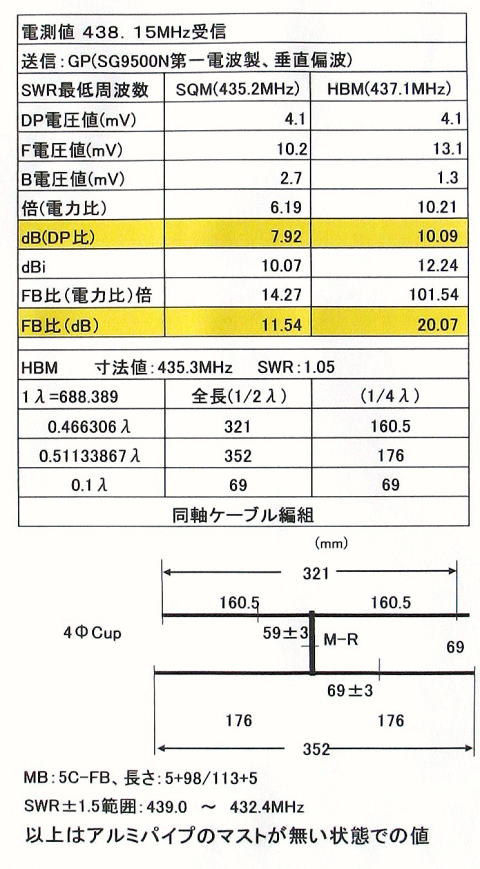

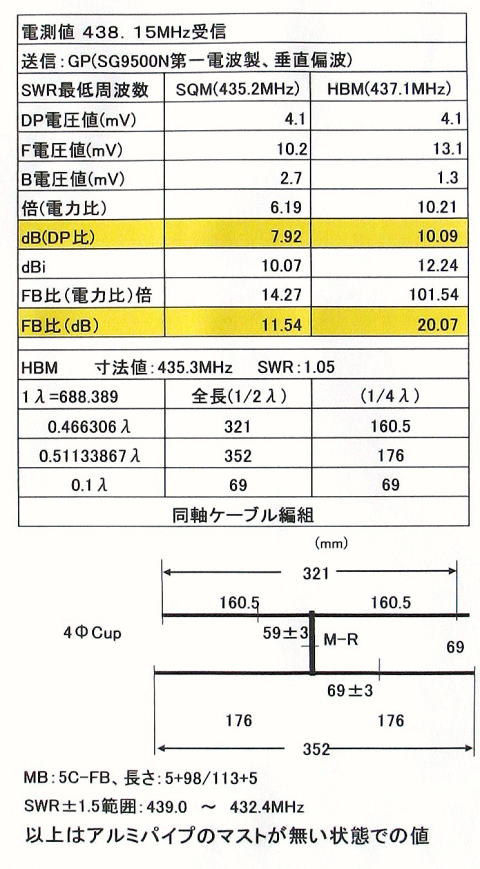

左上の写真の赤矢にGP(SG9500N/約1m長/2階ベランダに)を設置し438.15MHzを送信した。

写真を写しているポイント(望遠なのでかなり遠く約50m)に電測計(上右)で測定した。(写真下はダイポール(フォールデット型)の拡大)

右が電測結果です。

ななんと、SQMよりHBM(HB9CV・・・モドキ)がゲインが有る結果です。

SQMが10.07dBiは妥当だと思いますが、それと比較してHBMが12.24dBiとは、こんなに有るはずは無いのですが、受信電圧値は確かにSQMより大きく出てました。(どこか違ってますか???)

電圧値が小さいので検波ダイオードの特性で誤差が多いのでしょうか、それとも測定はデジタルマルチメーター(0.1mV)ですが、これでしょうか。

(アンテナログメーターだとDCアンプが必要なので)

マストが無いからなのでしょうか。

(給電部同軸ケーブルを持って測定した)

メーカーのBH9CVは6.3dBi(50MHz)と表示してます。

あまりの違いに、素直に喜べません。

当分の間は楽しめそうですが、眠れない日が続きそうです。

50MHz用を先に作って、6m AND DOWN ・・・に何とかと ! !

|

マストを入れると周波数が変化するので、エレメント等は再構築する必要が有ります。

受信点は送信点から約50m離れているので、アンテナを多少上下左右に動かしても受信電圧値は大きく変動しません。(さらに、後50m、左70m、右30mは反射物が無い)

考えられるのは、SWR最低点がHBMが送信周波数に近いこと、FB比が良いことです。

特にFB比は導波器と反射器の比率は、少し意識して大きくしています。

SQMのFB比を大きくすればゲインが大きくなることも考えられます。

(大ヒントか???/気持ちの中にRa/Re比を大きくと思っていたのですが、全エレメントの長さを最初から再検討する? が面倒で、つい ! ! !)

アマチュアが測る電測は、こんなもんですかね。

結論は、このアンテナをマストに付けられるようにして、QRVして確認するしかないですね。

|

|

| 2008年6月24日(火) |

| ここで、少し頭を冷やします。(今日は暑かったので) |

お遊びです。

CQ誌7月号に同軸ケーブルの短縮率を利用してエレメントを短くする記事が出ていました。

同軸ケーブルの本来の使い方では有りませんが、私もスイス・クワット・・モドキ(SQM)のマッチングバーを同軸ケーブルでやってます。

本来の使い方以外に使うのはアマチュアの特権です。

ループアンテナと言えば、1λと相場は決まっていますが、1/2λのループアンテナが出来ないかと考えていました。

1/2λと言えば1/2λダイポールです。これはアンテナの本には必ず出てきますが、中央から給電すると、両端は電圧が最大で極性(位相)が逆になってます。

そこで、このCQ誌7月号の記事がヒントになり、同軸ケーブルでエレメントを作り、短縮率で短くすると共に、先端を逆にして接続すると、もしかして1/2λループアンテナが出来るのでは???と、早速やってみました。

右上が全体、下左がこのアンテナ上部の芯線と編組を逆に接続した写真、下右が給電部で芯線と編組を一体としてコネクターの芯線と外側に接続してます。

本来は平行給電すべきですが、同軸ケーブルをそのまま接続してます。

アナライザーでチェックすると同調点でSWR=1.0になります。そして非常にシャープです。エレメント長を調整し145.5MHzでSWR=1.0になりました。

送信機に接続して送信すると、145.8MHzでSWR=1.0、145.5MHzで1.5です。やはり帯域は狭くシャープです。

通常の1/2λダイポールに比べると非常に帯域が狭くなっていますが、一応、送信できます。ゲインは解りません。

ループ長は72cmです。(直径約23cm) 435MHzの1λと同じ??。

300/145.7MHzで計算すると短縮率は、0.6984となります。5D-2Vを使ってますので、通常は0.6と言われていますが、ループにすると長くなりますので、こんなもんでしょうか。

追加(2008/6/27)

単なるLC共振回路みたいです。

10Wで送信すると電波は出ていますが、5分も送信すると、5D-2Vが熱くなります。

特にコネクターに近い方が温度が高くなります。

後ろに約1mのリフレクターを適当な距離にすると、電界強度が3~5倍になります。

かなり能率の悪いアンテナ・・・モドキとなっているようです。

この状態では、使えませんね。 ! ! !

|

1λループなら直径は約64cmですから半分以下の直径です。

当然、1/2λで短縮率で70%になってますから。

これは、どのように応用できますかね。

送信帯域が狭いサテライト用でしょうか?。(ゲインがちょっとね~ !)

|

|

| 2008年6月25日(水) |

| サテライト用アンテナの話に戻します。 435MHz用をBHM (HB9CV・・・モドキ)にしました。(垂直偏波) |

|

6月20日の写真、23日にデータ掲載のBHM (HB9CV・・・モドキ、435MHz用)を、従来のSQM (スイス・クワット・・・モドキ)と入れ替えました。

ほぼ垂直偏波にしてます。

435MHz用のSWRはばっちりですが、145MHz用のSQMが145.30MHzで最低と下にずれました。

145.92MHzで1.5以下ですから、とりあえずこのまま運用します。

位置は上下は145MHz用の中心。前後は435MHz用の反射器が145MHz用の導波器とほぼ同じ位置です。

かぶり等は全く有りません。

早速、VO-52(0853JST、max EI:14.5°)でループが確認できました。

SO-50(0945JST、max EI:23.2°)は前半は9++のローカル混信でループ確認できず。後半は一時混信が無くなり、JA8FY,JA1AZR局とQSO出来ました。

VO-52(1028JST、max EI:37.4°)は、CQCQを連発するもなし。

一応、いままでと同等以上の性能だと思います。

作るのは、材料が少ないので安くて簡単だと思います。

145MHz用もHBMにして、435/145クロスHBMを作りたいと思っています。 |

|

| 2008年6月27日(金) |

| ちょっと、夢職 ? を休業します |

435/145MHzをクロスさせたHBM(HB9CV・・・モドキ)を作っていましたが、昨日の朝、またギックリ腰になってしまいました。

比較的軽いのですが年に1~2回やります。昨年はハムフェア前日でした。

右はコネクターを付ける前の写真です。

後はコネクターを付ける位置を決めましたので、ネジを買ってきて取り付けるだけです。

仮測定では良い結果が出ています。

先にあげた、435MHzのHBMはSQMよりもゲインが有るようで、Via SO-50の受信信号がピークでS=7がS=9~9+で受信できています。

夢職再開まで約1週間ぐらい休業します。(アンテナ作りの目標が有るので早く直ると思います。) |

1/2λループアンテナは単なるLC共振回路だったみたいです。詳細は6月24日に朱書きしました。(追加) |

|

| 2008年6月28日(土) |

| ギックリ腰がかなり回復したので、HBM(HB9CV・・・モドキ)を組立ましたが・・・ |

|

コネクター付近に同軸ケーブルが集中してますので、435MHzに大きな影響を与えています。

一応、435MHzのマッチングバー(同軸ケーブル)の位置を調整して、145/435MHz共にSWR=1.2になりましたが、肝心の降雨対策の点で435MHzのエレメントとマッチングバー(同軸ケーブル)の間隔が5mmほどで平行している事になってしまい、この状態ではNGです。

この形では、435MHzを無理して145MHzの間に入れる意味が無い様なので145MHzの外側に出した方が良いようです。

まだ休業宣言中なので、明日から3日ほど、ぎっくり腰の治療に「おんらいん? 」にでも行ってきます。

|

|

| 2008年7月9日(水) |

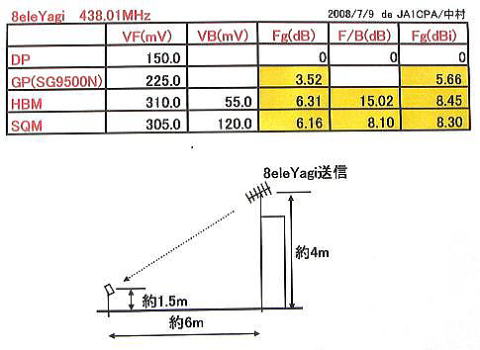

| 電測結果です。 また測りました。 |

|

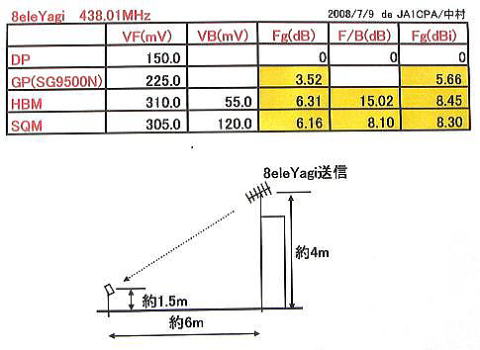

いろいろ条件を変えて電測しました。

438.01MHzを4m高さの8eleYagiから送信し、約6m離れて1.5m高さで受信しました。

出来るだけ地面からの反射を少なくしたつもりです。

ダイポール比で、

GP(SG9500N: カタログゲイン6.3dB)が3.52dB

HBMが6.31dB(8.45dBi)、F/B比が15.2dB

SQMが6.16dB(8.30dBi)、F/B比が8.10dB

何度も測った結果です。数字としては、こんなところでしょうか。 ! ! !

特にHBMはSQMと同じかHBMが良い数字が出る場合が多くありました。

実際のサテライト運用では、145MHz送信のアップがSQMに比べて悪いように感じています。

しかし、435MHzは送信、受信、共にSQMよりも良い感じです。

従って、145MHzはSQM、435MHzはHBMの組み合わせがベストかも知れません。(前回の運用形態)

次は別の□?!?!?を作っています。 |

|

| 2008年7月14日(月) |

| BHM(HB9CVmodoki)の給電を同軸ケーブルで直接やりました |

輻射器と反射器のエレメントの長さ(比率)について。

一般的に 輻射器と反射器のエレメントの長さの比率は、輻射器に比べて反射器を5%程度長くします。

しかし、このアンテナでは約10%長くしています。

これは、F/Bを大きくする意図でやりましたが、その分フロントゲインはやや低下するようです。

|

いままで給電は、M-Rコネクターを使っていましたが、145MHzのBHMと組み合わせると、給電同軸ケーブルが145MHzエレメントの前に平行になるので気になってました。

そこで同軸ケーブルを直接付けて、約50cm先にM-Rコネクターを付けて給電するようにしました。

7月5日の写真と比較してください。

|

|

| 2008年7月16日(水) |

| SQM(SWISS・QUADmodoki)の435MHzも直付けしました。JA2NLT局が早々とやってました。 |

実はHBMと同時にSQMも給電同軸ケーブルを直付けして、ついでに

マストを反射器の後ろにしました。

145MHzのカブリが、どうなるかやって見ないとわかりません。

さらに、輻射器と反射器の長さの比率を110%としました。

しかし、F/B比は特に変わらないようです。

夏場のFMモードは、受信の混信とノイズみたいなキャリアでDWが確認できません。(特にAO-27,SO-50は良くない) ただし早朝は非常に良いのですが。

特に月~土の日中は、145.90MHz(SSB),436.80MHz(FM)はフルスケールの地上FMでNGです。

当局のQTHのサテライト周波数は、地球上で最も地上FM混信の多い地区ではないでしょうか。

(宇宙で一番?)JA2NLT/斉藤さん、あきらめずにCALLしてください。hihi

|

直付けにすると、M-Rを付けていた場合はSWR最低周波数がかなり下にずれます。

エレメントを短くして周波数を合わせる必要が有ります。

もうしばらく、HBMでやってから、このSQMに入れ替えてみます。

FMにブロックされた信号を心号( に変換して )で聞いてます。(「・・・了・・・した」と)

|

目次に戻る

|

| 2008年7月23日(水) |

| Web日記 SQM用冶具です。 |

SQM用冶具です。

ブームを半田付けするときに使います。

これで3次元?の90°が確保できます。 |

朝は曇り、外気温:26℃

・AO-51(0651):tnxJA3JGI,JA4GVA。後半に他に3局聞こえたのですがキャリアのためにアップせず。

・AO-51(0831):FM激信で出られず。全てのプリアンプを切ってもフルスケール。すぐ近くの国道か?見えるかな。

・VO-52(0933):tnxJA2NLT。最近145.905MHz付近でCQを出されているのでQRMが多少和らいでます。

それにしても145.90MHzは±3kHzぐらいは f ズレ した局が、また最近では(今も)145.910MHzで出ている局が居ます。20kHzセパでは出られる周波数が無くて10kHzセパで出ている局が増えているようです。

日中は混信の無い周波数は無くなって来ました。何処に言っても激信状態です。

・SO-50(1013):tnxJA2NLT,JA0CAW。前半は混信は無かったのですが、何故か信号が断続してました。後半は激信でした。

・FO-29(1033):tnxJA0CAW,JA2NLT,7M4DUI。435.86MHzのカブリが少し有りましたが、850付近でQSOできました。

・50MHz:tnx7K2ABV/6与論島QRP。(たぶん 5W だと思います。50MHzの醍醐味ですね)

|

|

| 2008年7月26日(土) |

| Web日記 |

SQMを横にばっさりと切り、エレメントの長さを長く調節したら、435.0MHzでSWR=1.2に。

そのまま折り返したら、448.8MHzでSWR=1.5に。

それをエレメントの長さを長く調節したら、435.1MHzでSWR=1.1に。

ゲインは、だんだんダイポールに近づいているようです。

HF帯でコイルを入れて短縮する代わりにしても良いかな。(メーカー製でも、こんなのが有ったと思います)

今日は朝からウォーニング(日よけ)を追加で取り付けてました。(09:00)外気温度:27℃、湿度:72%。曇り。動くと汗が。

JA2NLT局は以前TVが雷害にあわれたようですね、ここの地域は昔は雷の多いところだったようですが、近年はめっきり減ったようです。

この地に来て2年半ですが、昨年に1回だけ瞬停が有っただけです。

10年以上前までは、1年に1回は電気製品の被害が有ったようで、地元の電気屋で売る製品は全て雷保険込です。

しかし、油断は禁物です。タワーを下げて電源を切るぐらいですが。もっとひどいとコンセント、コネクターを抜きます。一応、敷地内全て雷保険は入っていますが。

・AO-51(0632):tnxJM1LRA,JA1SYK。土曜の朝はローカル混信が無くFBです。

・SO-50(1000):tnxJI4EAW/4岩国から苦労さんでした。(またSWRが)

この間にアンテナ系をいろいろ調べました。やはりプリアンプの中のようです。別途取り外して対策したいと思います。とりあえずガタガタやったので回復してます。

・FO-29(1119):tnx7M4DUI。やはりこちらのUPが少し弱いようです。 (11:45)外気温度:28℃、湿度:71%。曇りから晴れに。薄日。動くと汗が。午後から暑く

! !。

・AO-27(1343):途中からワッチしCALLするもNG。

・AO-51(1743):tnx7M3OER/1,等々。

|

|

|

| 2008年8月30日(土) |

| Wave日記(Web日記) |

SQMアンテナを上向きに固定しました。

衛星がほぼ南北に移動するので、左:西、右:東、に上向きに固定しました。

これで何処まで使えるかやってみます。

・SO-50(2306):tnxJA2NLT,JO3MQY, アンテナ固定なのでUPしないと思ってました。びっくりです。

混信がないと出来るのですね。普通はUPしてても混信でDWが聞こえないのです。混信に打ち勝つ受信アンテナが必要なのですね。(23:20) |

昨夜から今朝まで、やや強い雨が降り続きました。

曇り天気ですが、東の空は少し雲が切れて明るくなっています。

予報では一日中、弱雨になってますが。外気温度:224℃、湿度:75%。(06:30)

・AO-51(0640):やっぱりV/U:OFF、ビーコンは出ているみたい。(S:9)

・AO-51(0819):やっぱりV/U:OFF、ビーコンは出ているみたい。(S:5)

・VO-52(1010):tnxJR7RFF/7,JE1CVL, E I方向に固定してAOSまもなく2局とQSOできました。

アンテナを上向きにして上下左右固定しました。アンテナは全く動かさない。(15°ほど北に傾いています)

また手抜き工事を始めました。

・AO-27(1348):tnxJR0EFE/1,JA2NLT,JR7RFF/7, 前半はUPせず、後半はgood。(20°でもUP)

・SO-50(1430):SOは、さすがにUPは厳しい。沢山聞こえるがUPが途切れ途切れで返りがこない。JA2NLT局がJR7RFF/7局とやってるのは両方共聞こえましたが。

最終的には、HBMをV型にして上向き固定で出来ないかと、手抜きを考えてます。

又は、SQMを2本を逆Vにして、破れ笠スタイルでもと考えてます。(これは少し大きくなる?)

ハンドパワーも必要無くなればgoodだと思います。

・SO-50(1612):さすがに何も聞こえません。(E I:19.5)

・AO-51(1750):ビーコンで強さを測ってみました。

アンテナが固定なのでビーコンの強さの変化をチェックしました。

E I:0 10 20 30 40 50 56 50 40 30 20 10 0

S :0 0 2 2 4 6 9+ 9 9 8 5 2 0 と言う結果です。アンテナは少し北に傾斜しています。

Sが4以上だと十分UP,DWすると思います。仰角が20~30°以上で使えそうです。

・AO-51(1930):後半の仰角12:JA1AZR, 9:JA6PL,等が受信できました。

・VO-52(2102):tnxJA2NLT,JH6SCA,JE1CVL, やはり南は30°、北は20°以上必要です。

やはり、この状態では、ストレスと皆さんに迷惑がかかるようです。元に戻します。(30°に)

|

|

| 2008年9月1日(月) |

| Wave日記(Web日記) SQMをサテライトの電波を使って測定 ? (衛星電波によるアンテナパターン測定?hi) |

毎日同じような天気の出だしです。曇り、外気温:25.1℃、湿度:77%、(08:00)このまま温度が上がるとサウナになってしまう。

・AO-51(0840):tnxJA6PL, E I:8でしたが混信無く取って貰えました。

・VO-52(0911):tnxJA2NLT, FBなパスでした。

・FO-29(1045):tnx7M4DUI, FBなパスでした。

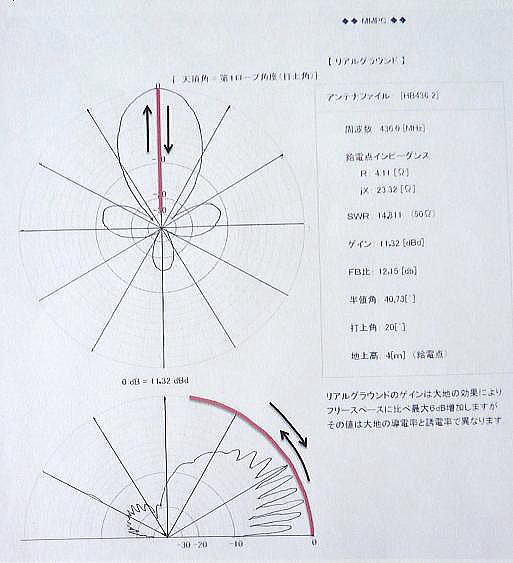

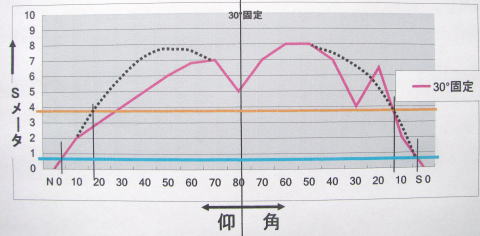

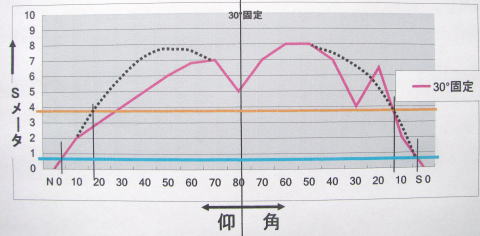

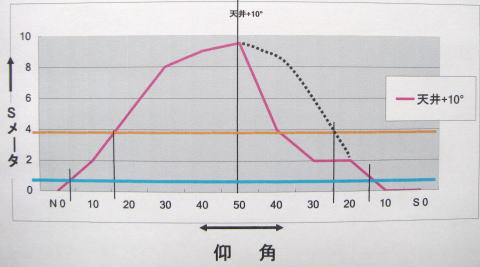

右のグラフ上↑は、仰角30°固定で、E I:85のAO-51のビーコンを受信して、calsat32で追尾した時のSメーターの変化です。(赤線)

グラフ下↓は、アンテナを真上に向けて固定して(水平方向も固定)、E I:54のAO-51のビーコンを受信した時のSメーターの変化です。(赤線)

ダイダイ線はS=4のラインでFMでQSOできると思われる線。(QRMによる)

青線はS=1.5のラインでSSBでQSOできると思われる線。

黒点線はアンテナのパターを想定した線。

SSBの場合は、いずれの場合も仰角5~10°以上有ればQSO可能となります。

しかしFMの場合は、垂直、水平方向固定ではQSO範囲は狭くなります。

ただし、いずれの場合も混信の状況によって大き変わります。

なお、垂直、水平方向固定の場合はUPはしていても自局のDWが確認できない場合が多く、受信の方が先に感度不足になるようです。(各局のレポートによる)

・AO-27(1253):JA2NLT局のコールが一瞬聞こえたのですが、レポートは確認できませんでした。相変わらずの混信です。スンマセン

・AO-27(1432):tnxJA1AZR, 非常な混信の中からありがとうございました。

・VO-52(2004):tnxJF1NDT, 混信が一瞬無くなった隙間のQSOでした。

以前は衛星周波数は夜間は開いていたのですが、最近は他に周波数が一杯開いているにもかかわらず、昼に使っていた衛星周波数をそのまま使う違法局が多くなっています。

このままでは対策しないと、もうすぐに衛星通信が24時間出来なくなります。

いろいろ関係部門に具体的な提案をしているのですが。

調査等は、しているようですが衛星通信に大変 支障が出ています。

|

予想通りのパターンです

これも予想通りです。右側の赤線と黒点線の差は衛星の電波の

差がこれだけ有るということではないでしょうか。衛星の姿勢の変

化で電波もこれだけ変化しているのでは?。もっと多くのデータが必

要ですが。

折角アマチュア無線の免許を持ったのですから、何とかして違法局を合法局にしたい(なってもらいたい)と思っています。

145.900MHzは、21:00を過ぎても断続的にS:5~9のFM波が出ています。

・VO-52(2139):今日は、まだS:5~9のFM波が出ています。QRT。 |

|

おわり 目次に戻る

88

8. 435MHz HB9CVmodoki (HBM) スタック(サテライトに使用) 2009/9/9 目次に戻る

アンテナ・シミュレーションによる検討を追加してます。 2009/9/11 更新2009/9/13

SQMのシミュレーションも追加しました。(一番下です)

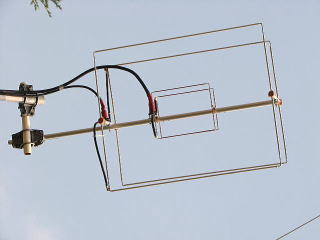

2eleの435MHz HB9CVmodoki (HBM) をスタックにしました。

☆まえがき

このスタックアンテナは、SWISS QUAD modoki (SQM) を真ん中から半分に切って、エレメントの曲げを直線にして両方から給電してスタックにしたような感じです。

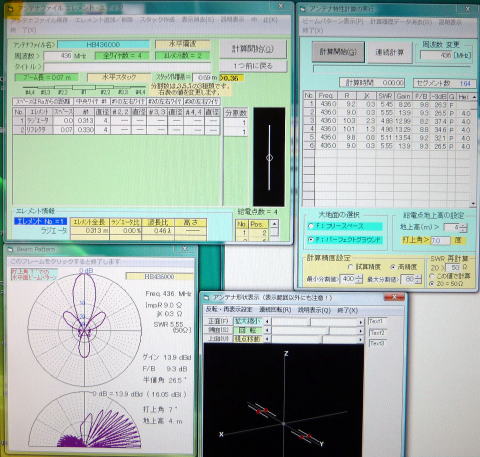

もちろんエレメント長は同調させる為に少し長くなっています。さらにスタック間隔は約0.5λ(350mm)にしています。

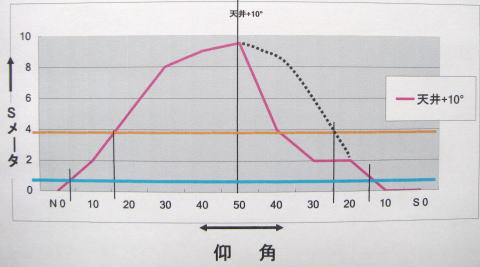

☆使用中の写真(左) SWISS QUAD modoki (SQM) 内側が435MHz

目次に戻る

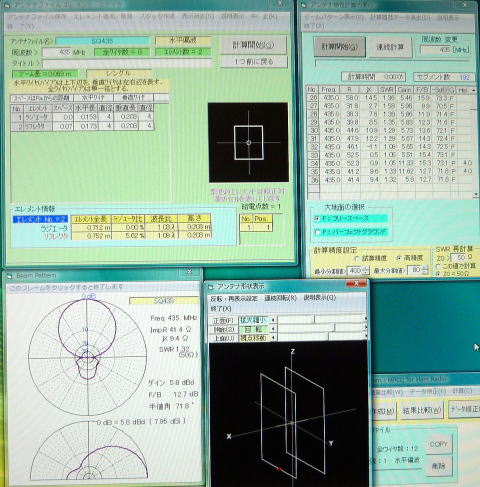

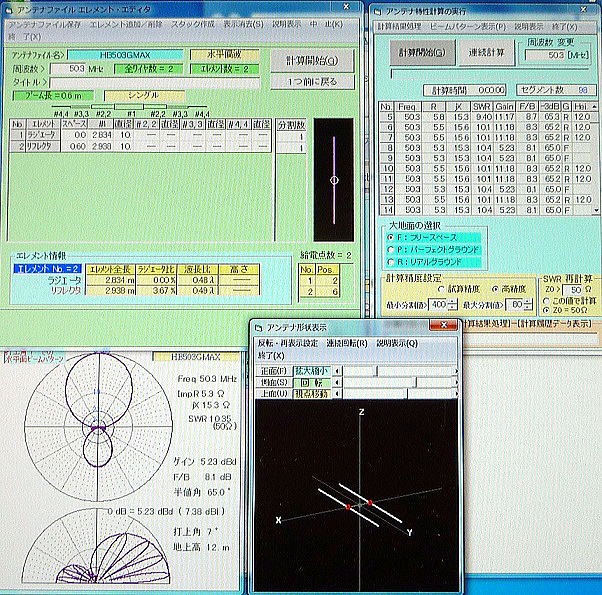

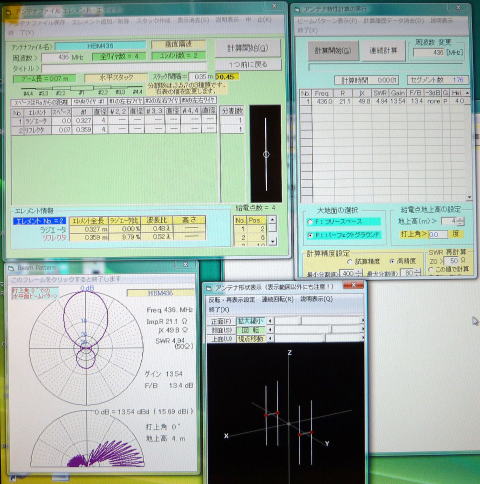

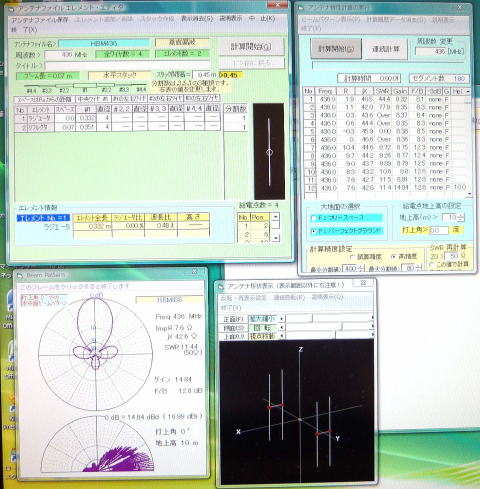

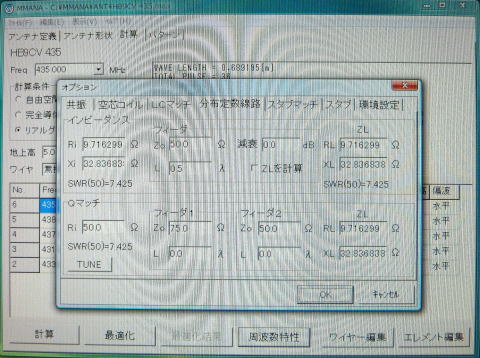

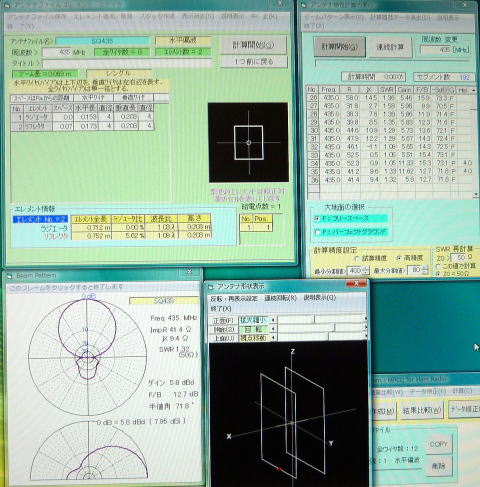

☆アンテナ・シミュレーションによる検討 2009/9/11 更新2009/9/13

シミュレーションに使ったソフトは、CQ出版の「アンテナ解析ソフトMMANA」に添付されていたMMANA及び「シミュレーションによるアンテナ製作」に添付され

ていたMPCQです。

アンテナ単体のシミュレーションは、どちらも同じような使い勝手ですが、MMANAはマッチング・セクションの設計が行えます。

ただしスタック等についてはMPCQの方が解りやすい感じです。

MPCQは、マッチングについては基本的にアンテナ本体で50Ωにしてしまうのでマッチングの計算は出来ません。

両方共に使いこなしていないので、共にもっと使い勝手が良いかも知れません。

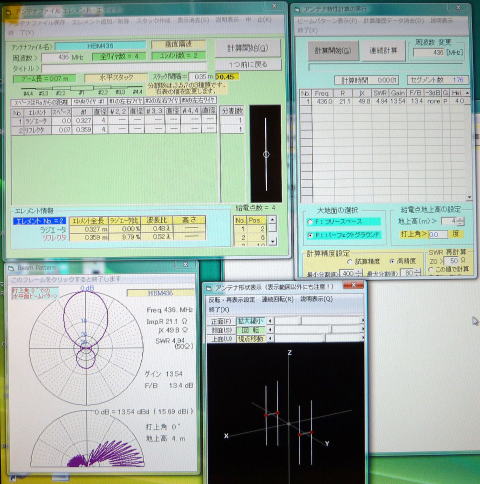

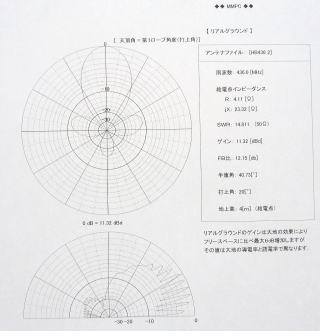

1.現状のアンテナの検証

現在、スタックで設置しているアンテナ(上記)をシミュレーションしました。(MPCQ)

左がスタックの計算画面

・周波数:436MHz

・ラジエーター:4φ327mm

・リフレクタ :4φ359mm

・エレメント間隔:69mm

・スタック間隔:350mm(約0.5λ)

・R:21.1

・jX:49.8

・Gain(4mH):13.54dBd

・F/B比:13.4dB

・ラジエーター比:9.79%

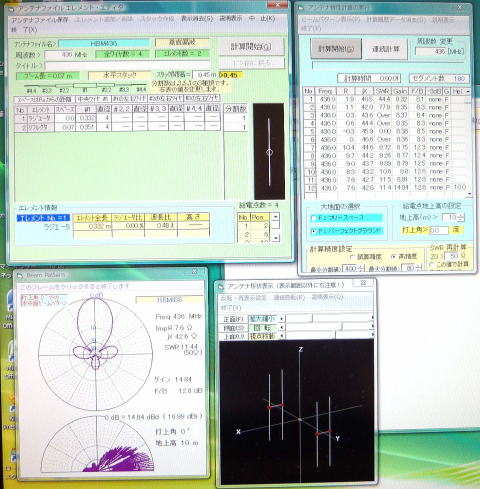

2.最適化の検討

436MHzのシングルで最適化し、それをスタックにし

て最適化し、再度その数字をシングルに入れて再計算

しました。

左がスタックの計算画面

・周波数:436MHz

・ラジエーター:4φ332mm

・リフレクタ :4φ351mm

・エレメント間隔:69mm

・スタック間隔:450mm

・R:7.6

・jX:42.6

・Gain(Free):8.81dBd

・Gain(Gnd):14.86dBd(4mH)

・ラジエーター比:5.7%

ラジェーターとリフレクタの比を5%代にして、スタック間隔を450mm

にすると最もゲインが高くなるようです。

左のパターン図を見るとサイドロープが出ています。

現在、設置しているものより1.32dB高くなります。

左がスタックで決めたエレメントでシングルで再計算したものです。

・周波数:436MHz

・ラジェーター:4φ332mm

・リフレクタ:4φ351mm

・エレメント間隔:69mm

・R:1.1

・jX:45.4

・Gain::11.17dBd(4mH)

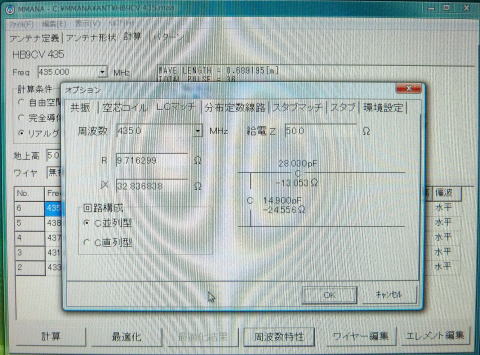

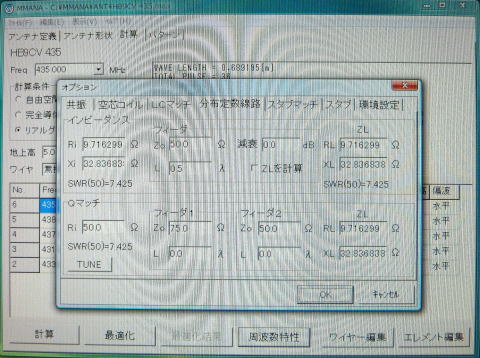

3.マッチングについて (MMANA)

: 計算結果を示します。

現在、設置しているアンテナのシングルのデーターです。

・周波数:436MHz

・ラジエーター:4φ327mm

・リフレクタ :4φ359mm

・エレメント間隔:69mm

・R:9.72

・jX:32.84

・Gain(4mH):12.83dBd

・F/B比:17.06dB

・ラジエーター比:9.79%

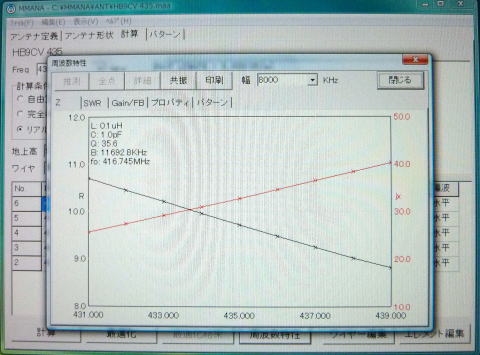

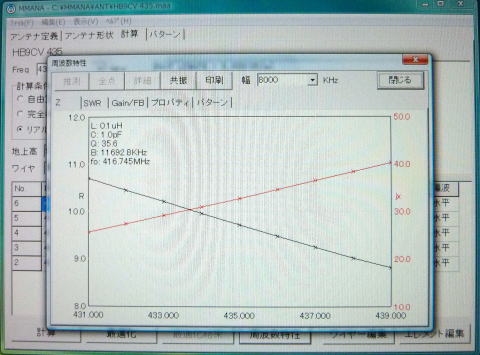

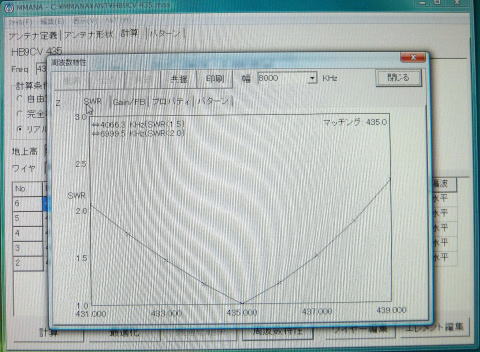

インピーダンス特性

R:黒線

jX:赤線

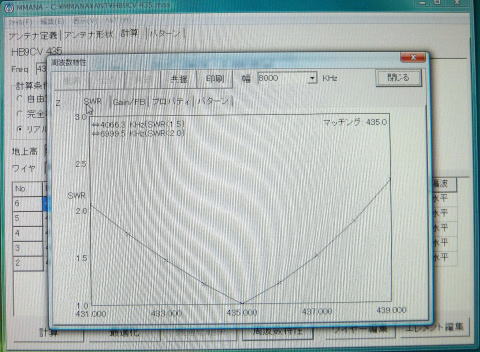

マッチングさせたSWR特性

435MHzでSWR:1.0

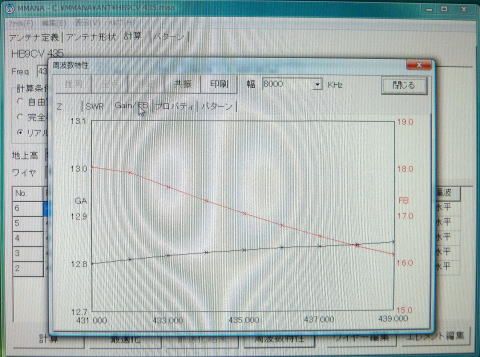

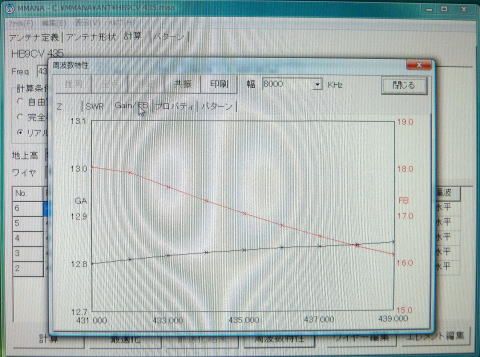

ゲイン特性

Gain:黒線

F/B比:赤線

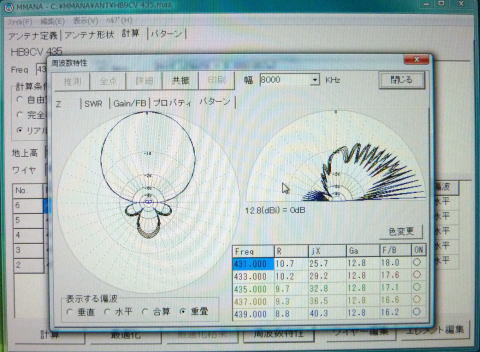

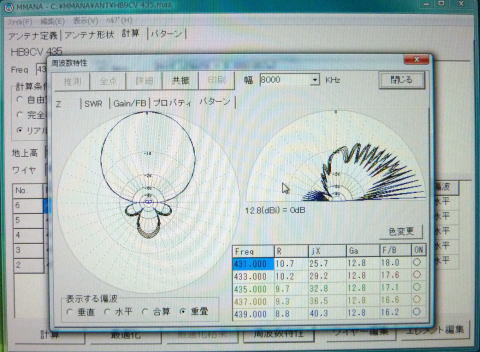

パターン図

ただし、水平偏波

一般(メーカー等)の垂直面パターンは自由空間のパターンで

地面の影響が無いパターン。

垂直パターンは仰角ゼロです。

実際は30°ぐらい角度がついてますので違ったパターンだと

思います。

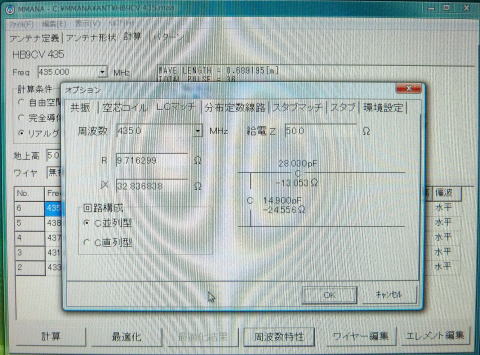

マッチング回路のLCマッチ常数

直列に28.03pF

並列に14.90pF を入れる。

同軸ケーブルによるマッチングバー(ケーブル)がこの定数になって

いて、マッチングしているのかも知れません。

マッチング回路の分布定数

4.感じたこと

今までは、KDH(感と度胸と暇)にまかせてやってましたが、今回初めて

アンテナ・シミュレーションをやってみました。

少なくとも次の3つが解りました。

①.ラジェーターとリフレクタ比が5%代でゲイン最大となる。

9%代でやっていたのはSWRが1.0になるからですが、SWRはマッチングバーの接続ポイントで調節す

べきだと思います。

②.スタック間隔は0.65λでゲイン最大となる。ただしサイドロープが出てくる。

③.ここには書いてませんが、水平偏波よりも垂直偏波の方が水平面の指向性はブロードです。

従って、水平偏波で水平スタックとすれば、仰角は35°固定で十分に使えると思います。

ただし、水平スタック間隔は、1λ(145MHzで2m)必要です。

水平偏波、水平スタック、

スタック間隔:0.7m(435MHz)

:2.0m(145MHz)

垂直面パターンは仰角ゼロのパターンです。

実際は30°ぐらい仰角があるので違ったパターンになると思います。

仰角設定が出来るようですが、まだ解りません。

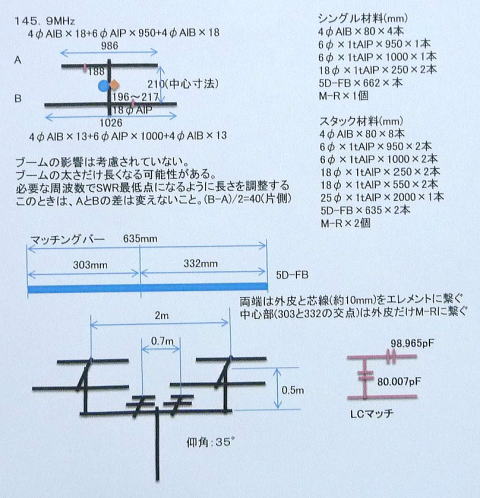

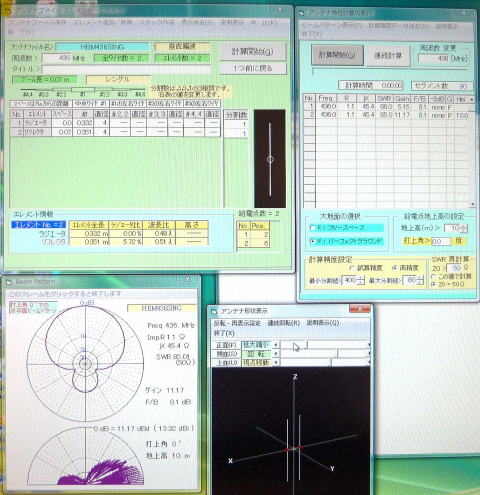

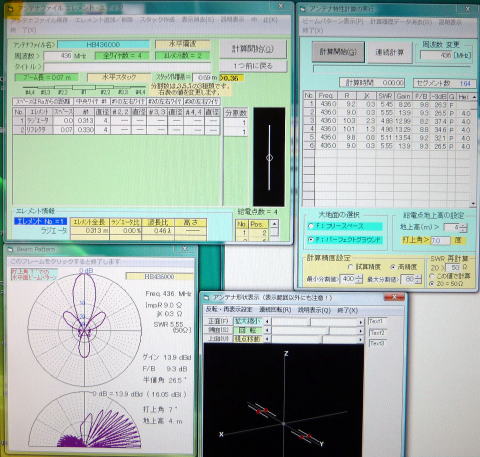

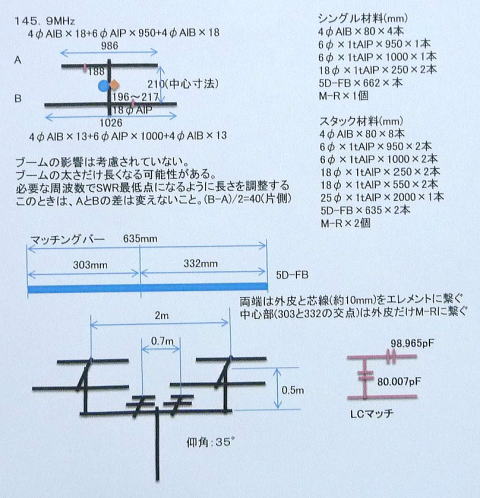

5.シミュレーション・ソフトで計算した145.9MHz HBM 及びスタック化の検討 2009/9/12

MPCQ及びMMANAで計算した結果です。

注) このアンテナは実際に作ってないので機能するかどうか不明です。

・水平偏波水平スタック

・周波数:145.9MHz

・同軸ケーブル(5D-FB)によるマッチング

・ラジエーター:986mm

・リフレクタ:1026mm

・エレメント間隔:210mm

・R:2.7

・jX:31.1

・Gain:14.6dB(4mH)

・F/B比:8.0dB

・ラジエーター比:4.06%

・LCマッチ:98.96pF(直列)

:80.0pF(並列)

・ブーム太さは計算に含まれていないのでブーム太さ

だけエレメントが長くなる可能性がある

・435MHzのマッチングバー(ケーブル)の様子

・145MHzの場合はマッチングバーの同軸ケーブルが長くなり、エレメント及びブームとの間隔が不安定になるので、プラスチック板でスペーサーを入れて間隔

が変動しないようにする。

6.SWISS QUAD modoki (SQM)のシミュレーション 2009/9/13

一番最初に作ったアンテナ(SQM)のシミュレーションをしました。(MPCQ)

・周波数:436MHz

・ラジエーター:4φ153×203mm

・リフレクタ :4φ173×203mm

・エレメント間隔:69mm

・Gain(4mH):11.62dBd

・Gain(自由空間):5.8dBd

・F/B比:12.7dB

なお、MMANAでは計算できませんでした。(やり方が悪いのだと思いますが)

シミュレーションでは、ゲインは現在使用している HBM とほとんど変わらない状況です。

サンプルで計算しているHB9CVとSWISS QUADもゲインはほとんど同じか、0.5dB程度SWISS QUADが良い程度です。

材料は SQM に比べて HBM が約1/2なので、ゲイン対コストは HBM が良いのではないかと思います。

しかし、実際に使ってみると、受信ではフェーディングが少ない感じがして SQM が良いように思います。

送信については、SQM の方がUPしやすい感じがします。

いずれにしても、シミュレーションはアンテナの静特性での比較ですから、実際に使った動特性は同じにはならないと思っています。

弱い電波の領域では、特にループ系のアンテナは円偏波や偏波が変化する山岳反射に有利と言われているので、先入観として感じているかも知れません。

サテライトの電波と言えども、ハイゲインのアンテナで強力な信号にして受信してしまえば、八木系でもループ系でも違いは無いのではないかと思います。

プロは、お金を使って「強く安定している」事が重要ですが、アマチュア無線は如何に少ないお金で「弱くて不安定」な信号でも通信できるかが重要ではないか

と思います。

もっとも、これはAO-7A等の弱い電波での話で、AO-51/SO-50等のFM系では、如何にして違法FMに打ち勝つかが重要で、ストレス無くQSOするにはハイゲイン

のアンテナにハイパワーとなると思いますが、サテライトに必要以上の負荷をかける事になりますので、節度ある運用が望まれます。

おわり 目次に戻る

99

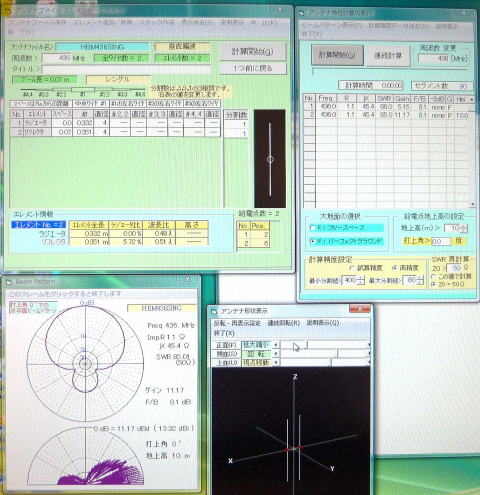

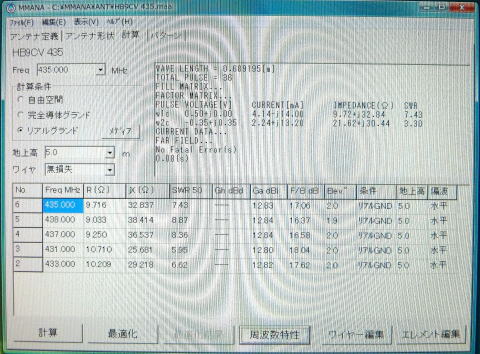

9.145MHz/435MHz HB9CVmodoki (HBM)の大検討(結論?) 2009/9/19

目次に戻る

435/145MHzのHBMをそれぞれスタックにすべく、新規に検討しました。

今回は、シミュレーションでゲイン最大の条件を出して、その条件で同軸ケーブルマッチングを実現するように検討し一応の結論を得ましたので、ここに掲示します。

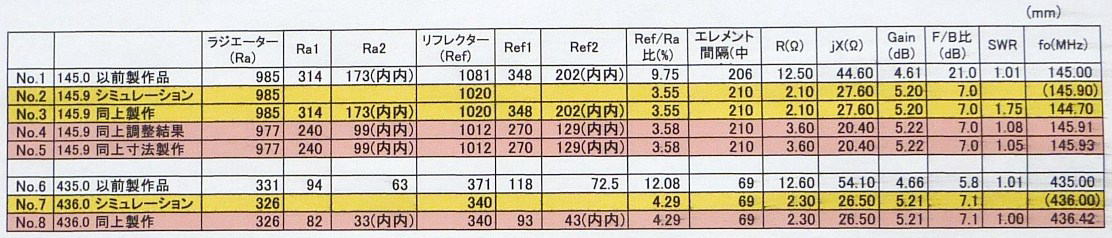

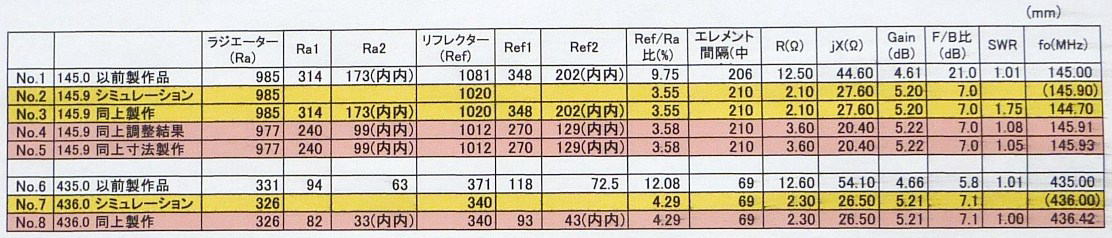

☆下記の表が検討結果です。

表の説明をします。

1.No.1は、以前に作って現在使用中の145MHzのHBMのシミュレーション結果です。

ラジェーターが985mm、ディレクターが1081mm、エレメント間隔206mm、ゲイン4.61dB、F/B比21.0dB、SWR1.01でした。

2.No.2は、シミュレーションでゲイン最大にしたときの条件(結果)です。ゲインは5.2dB、F/B比7.0dBです。

3.No.3は、No.2の条件で製作したもので、マッチングはNo.1と同じ条件です。SWR1.75となり、このままでは使えません。

4.No.4は、No.3をマッチングケーブルの位置を調節してSWRを1.1以下にし、エレメント長を調節して周波数を145.9MHzにしたもの

です。 このエレメント条件を再度シミュレーションすると、ゲイン5.22dB、F/B比7.0dBとなりました。

5.No.5は、No.4の条件でもう一本製作したものです。No.4とSWR、周波数等はほぼ同じ結果となり再現性に問題無いと思います。

6.No.6は、以前に作って現在使用中の435MHzのHBMのシミュレーション結果です。ゲインは4.66dBです。

7.No.7は、シミュレーションでゲイン最大にしたときの条件(結果)です。ゲインは5.2dBです。

8.No.8は、No.7の条件で製作したもので、マッチングケーブルの位置を調節してSWRを1.1以下にしたものです。

周波数は、特に調節せずにシミュレーション通りでほぼ目的の周波数になっています。

☆雑感

1.436MHzではシミュレーション結果と製作結果(特に周波数)が一致しましたが、145MHzは実際のエレメントが短くなってます。

2.ゲインは、以前に作った物とシミュレーション結果の差が0.5dB程度の向上でF/B比がかなり悪くなっているので、ゲイン最大で

作るのが良いか迷います。

3.同軸ケーブルのマッチングは、同軸ケーブルの種類(5D-FB/5D-2V/5C-FB等)や長さはにはほとんど関係せずに、エレメント上の

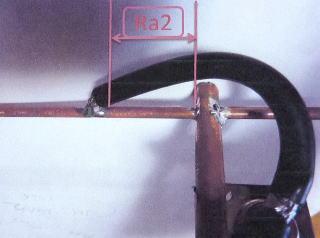

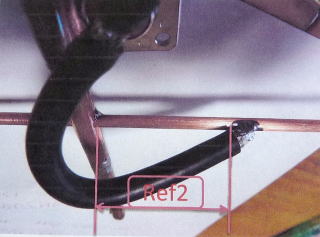

位置 (Ra2/Ref2) で決定されます。

4.マッチングは、エレメント上の位置を調節する事でかなりの範囲に調節出来ています。特にR=2.3Ω/jX=26.5Ωでも出来てます。

シミュレーションの検証のために作った436MHz HBM(上記のNo.8)

詳細な構造(作り方)については、別に掲示します。

目次に戻る

おわり

10

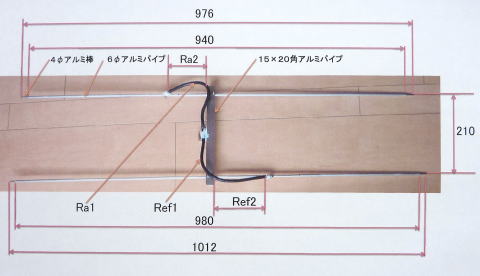

10.サテライト用アンテナ145MHz×2スタック/435MHz×2スタック HBMスタックの製作 目次に戻る

2009/10/11追記 (衛星によるパターン測定) 2009/10/2追記 2009/9/27 de JA1CPA

(最下段に) 2009/9/27~から使用中

このアンテナはBH9CVの給電部分を同軸ケーブルに変えたものです。2009/12/26

HB9CVmodokiをもじって、HBMと略して表示しています。

アンテナ・シミュレーションソフトMPCQ/MMPC/MMANAを使って最適条件を算出して作りました。

ただし、マッチング方法は同軸ケーブルによる方法です。

☆シミュレーションによる最適(ゲイン最大)シングル (自由空間) (MMPC,MPCQ)

| |

(mm) |

ラジェーター(Ra) |

Ra1 |

Ra2

(内内) |

リフレクター(Ref) |

Ref1 |

Ref2

(内内) |

エレメント間 隔

(中心)

|

R

(Ω) |

jX

(Ω) |

Gain

(dB) |

F/B比

(dB) |

SWR |

fo

(MHz) |

| 1 |

145.9MHz

シミュレーション |

985 |

-- |

-- |

1020 |

-- |

-- |

210 |

2.1 |

27.6 |

5.2 |

7.0 |

-- |

145.9 |

| 2 |

145.9MHz

同上製作 |

985 |

314 |

173 |

1020 |

348 |

202 |

210 |

2.1 |

27.6 |

5.2 |

7.0 |

1.75 |

144.7 |

| 3 |

145.9MHz

同上調整結果 |

976 |

240 |

99 |

1012 |

270 |

129 |

210 |

3.9 |

19.9 |

5.2 |

7.2 |

1.08 |

145.9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

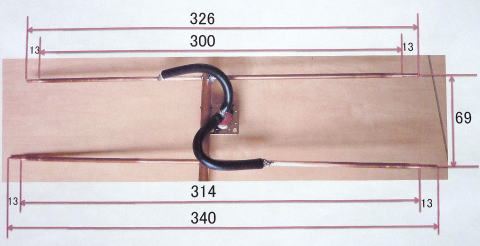

| 4 |

436.0MHz

シミュレーション |

326 |

-- |

-- |

340 |

-- |

-- |

69 |

2.3 |

26.5 |

5.2 |

7.1 |

-- |

436.0 |

| 5 |

436.0MHz

同上製作 |

326 |

82 |

33 |

340 |

93 |

43 |

69 |

2.3 |

26.5 |

5.2 |

7.1 | 1.00 |

436.4 |

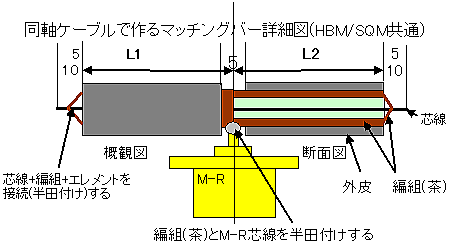

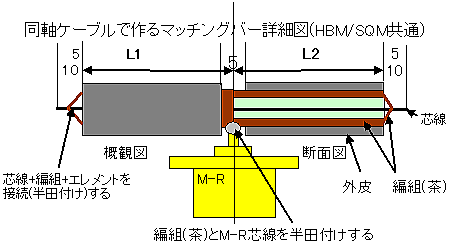

Ra1はラジエーター側のマッチング用同軸ケーブル(5D-FB)の給電用コネクター(M-R)までの長さ

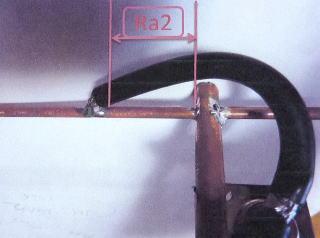

Ra2はマッチング用同軸ケーブル(5D-FB)をラジエーターに接続する点のブームからの距離

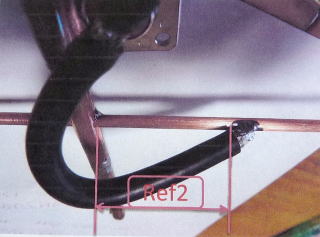

Ref1はリフレクター側のマッチング用同軸ケーブル(5D-FB)の給電コネクター(M-R)のでの長さ

Ref2はマッチング用同軸ケーブル(5D-FB)をリフレクターに接続する点のブームからの距離

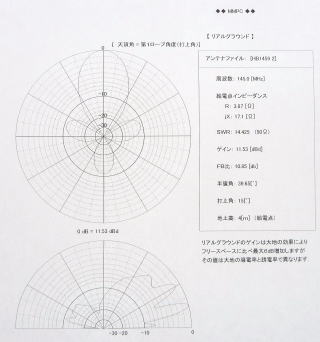

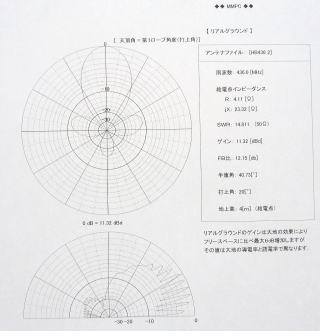

☆シミュレーションによる最適(ゲイン最大)スタック間隔 (MMPC,MPCQ)

(リアルグランド:自由空間より6dBプラスになる/4mH)

| -- |

|

R(Ω) |

jX(Ω) |

SWR |

Gain(dB) |

F/B(dB) |

スタック間隔(m) |

| 145.9MHz |

|

6.4 |

12.01 |

1.05 |

13.6 |

11.7 |

1.5 |

| 436.0MHz |

|

4.1 |

23.3 |

1.10 |

12.9 |

11.6 |

0.5 |

SWRはアナライザーによる実測値 (2009/10/14追記)

スタックによるアップは145.9MHzが+2.4dB、436.0MHzが+1.7dBとなる (仰角30°は考慮されてない模様)

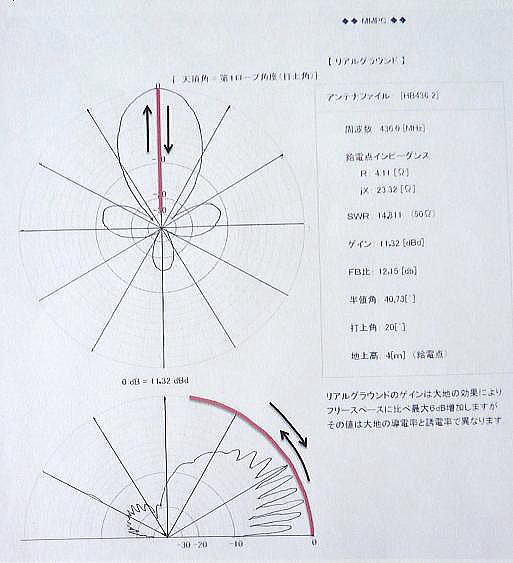

☆スタックアンテナパターン (MMPC) 地上高:4m

145.9MHz:スタック間隔1.5m 436.0MHz:スタック間隔0.5m

仰角30°/リアルグランド/高さ4mH

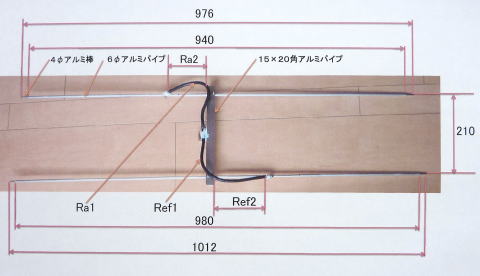

☆アンテナ寸法写真

・145.9MHz用

・先端部は4φアルミ棒を出し入れ

して周波数調整する(436MHz用も)

・Ra2及びRef2を変えてSWRを調整

する(436MHz用も同じ)

・ブーム(15×20)にエレメントを固定する

・6φアルミパイプ外周は透明絶縁塗料でコーティングされているので接触部は全てヤスリ

等で剥がす

・436.0MHz用

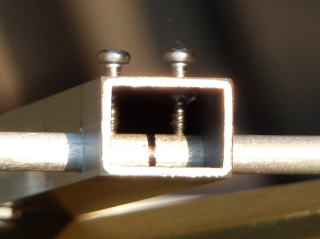

・ブームは8φ銅パイプ

・エレメント300及び314は4φ銅パイプ

・エレメント先端部の13は3φ銅棒

・先端部の3φ銅棒を出し入れして周波数を合わせる

・マッチング用同軸ケーブル中心部の編粗だけを給電コネクター(M-R)芯線に半田付けする

・マッチング用同軸ケーブルの中心部の芯線は絶縁されたまま通過(スルー)する

・給電コネクター(M-R)のアース側はブームに半田付けする

・マッチング用同軸ケーブルは5D-FB、5D-2Vどちらでも良い。長さ(Ra1、Ref1)も±20mm程

度有っても良い。

・マッチング用同軸ケーブルの先端部は芯線と編粗をエレメントに半田付けする

・Ra2及びRef2を可変してSWRを1.0に近づける

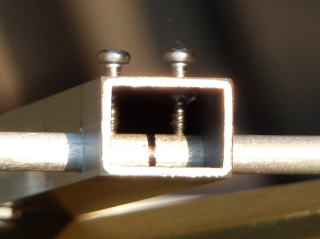

☆同軸ケーブルで作るマッチングバー

材料:5D-FB

材料:5D-FB

L1=89(導波器側、短いエレメント側)

L2=113(反射器、長いエレメント側)

半田付けした部分は防水処理する。

M-Rフランジ(アース側)はブーム及びエレメント中心に接続されています。

・スタックの様子

仰角は30°固定 (地上高4m)

・145/435MHzのカブリの状態

①145MHz送信による435MHzへのカブリは無い(SSB/FM)

②435MHz送信によるカブリはSSBのみ周波数可変に関係な

く若干受信出来る(FMは影響なし)

③M-Rの給電用コネクターは、それぞれ内側にする

④マッチング用同軸ケーブルはスタックするアンテナの位相を

合わせる(ラジエーターまたはリフレクターのマッチング用同軸

ケーブルの接続位置を同じに(両方上なら上に、下なら下)にする)

・ブーム類は角パイプを使うと90°が出しやすいです(クロスマ

ウントが無いので)

☆使用した評価 2009/10/2追記

2日間の使用評価です。 仰角は30°固定 アンテナ地上高4m

①仰角30°~40°ぐらいの時に入力信号が最大になりますが、AO-51でS9がS9+10dB、SO-50でS7がS9になった感じです。

仰角70°以上で少しアップしにくくなります。(シングルでも同じ)

②シングルの時は仰角15°以下はあまりQSO出来ませんでしたが、スタックにして仰角5°以下でも結構QSO出来るようになりました。

③全体でS2ぐらいアップした感じです。 特に低仰角(15°以下)で感度がアップした感じです。

④抑圧や回り込みについては、FMでは感じません。SSB(VO-52,FO-29)の時には低音の回り込みが少し有って弱い自局のダウンが解りにくくなってます。

SSBの時も全く入り(有り)ません。前記の回り込みの原因は連続可変ローパスフィルターに直接入ってました。 (2009/10/14追記)

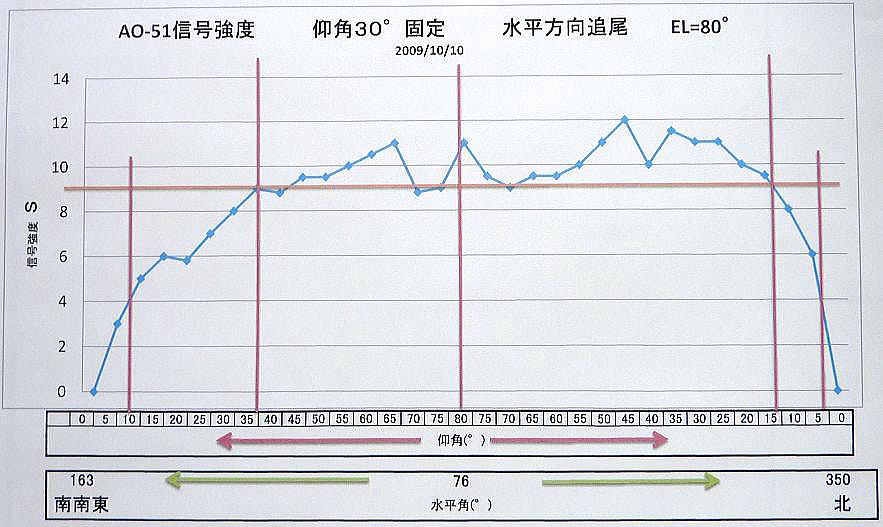

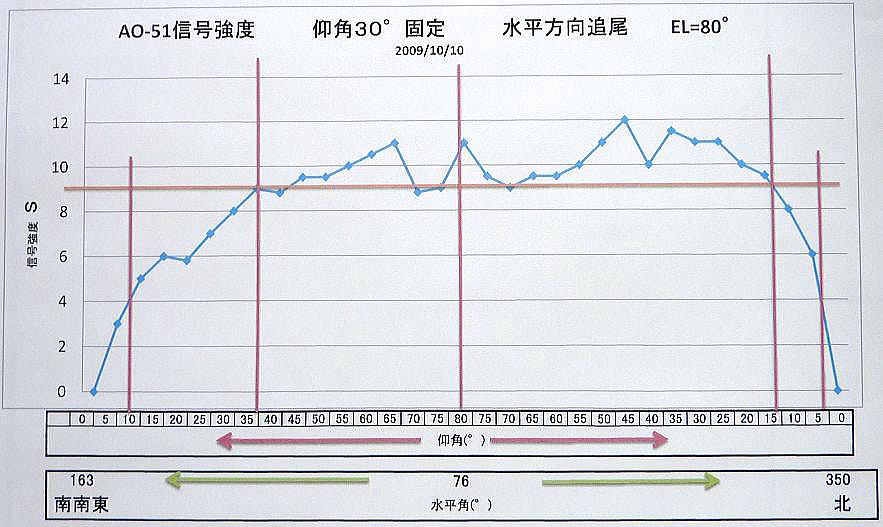

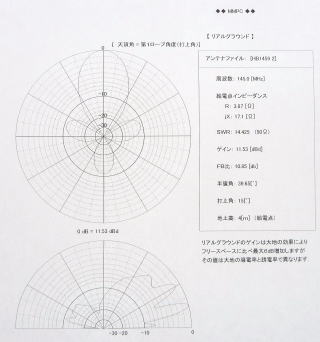

☆衛星によるパターン測定 2009/10/11 追記

アンテナの垂直面パターンを衛星を使って測定しました。 地上高4m

前記の145MHz×2スタック/435MHz×2スタック アンテナを AO-51 Az:163~ Az:350、El:80(Az:76)

受信周波数:435.309~435.290MHzで測定しました。

アンテナ仰角30°固定、水平方向及び周波数は自動追尾 (MMPC)

左の上の写真はシミュレーション(MMPC)による水平面パターンで

水平面は自動追尾しているので赤線(矢印)のようにAO-51が動い

たことになります。

左の下の写真はシミュレーションによる垂直面パターンでAO-51が

0~80°まで動いたので、赤線(矢印)のように動いたことになります。

下の写真は縦軸が受信機の信号強度(S)でS9(赤ライン)以上は目盛り10はS+10dB、目盛り12はS+30dBです。

横軸は0~80~0は仰角、163~350は、その仰角に対する水平面角です。

アンテナの仰角は30°固定です。

条件

1.サテライトからの直接波は一定とは限りません。(変化している。自転しているはず)

2.本来ならシミュレーションのような垂直面パターンになるはずですが、そのようにはなっていません。(修正2009/10/12)

3.データーは角度とSメーターを目で見ながらメモしていますので、5°以下の細かい動きは無視されています。

4.163(AOS)(南南東)から北東までは、約40m先から住戸(主に2階建て)や畑が混在しています。

5.東から北東までは、約15mぐらいの所に自宅(2階建て)が有ります。

6.北方面(LOS)は見通しが良くて、畑が主で遠くに住戸が点在しています。

勝手な考察 (思い込み?)

1.AOSから10°も上がればサテライトが見える(見通し)状態だと思いますが、仰角45°付近までは時々下がりながら緩やかに上昇しています。地上から

の反射でシミュレーションに近い状態ではないかと思います。

2.仰角65°(東)付近から80°を通り越して40°(東北)付近までは、一番強いはずですが、強く弱く大きく変化しています。

3.これは、直ぐ近く(約15m)に2階建ての自宅がありますので、その反射が強く影響していると思われます。

(直接波はアンテナサイドから、反射波はアンテナのほぼフロントからなので) 2009/10/13追記 アンテナ地上高4m

4.北方向は仰角15°付近までS9を維持し、3°付近でS4となりQSOした限界になってます。

5.北方向の変化がシミュレーションの谷が無い状態に近いのではないかと思います。

6.結論としては、サテライトの直接波よりも反射波の影響が非常に大きいので、アンテナを仰角固定にする場合は、アンテナの地上高や仰角を考慮する必

要が有ると思います。

7.エレメントの多いアンテナは、フロントのゲインもさることながら、反射波を遮断する意味では有効ではないかと思います。(ただし仰角も可変する必要が

有ります)

8.(注)このデータは435MHzの受信データなので、145MHzのアップの状態は違ってくると思います。

おわり 目次に戻る

11

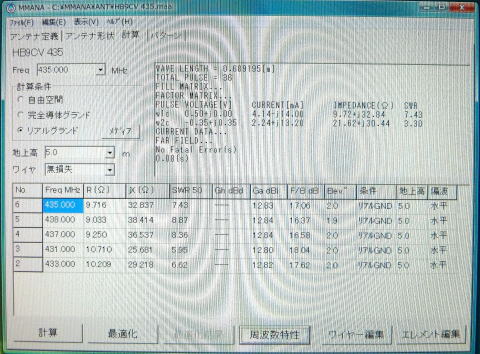

11.50MHz HB9CVmodoki (HBM) 同軸給電方式 2009/11/5 de JA1CPA 目次に戻る

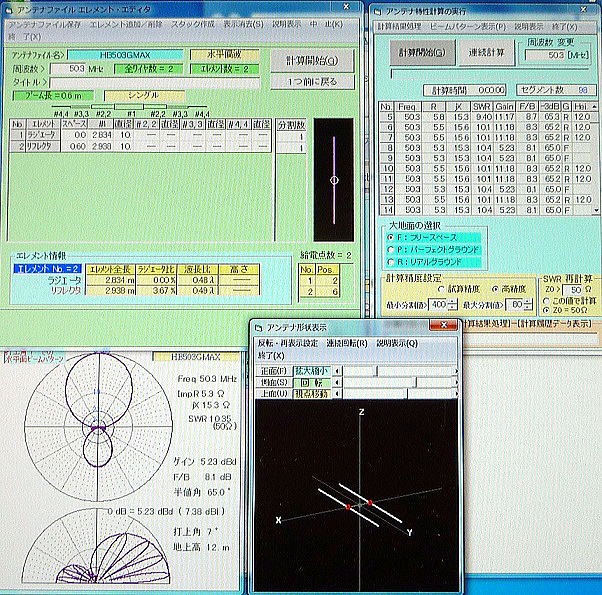

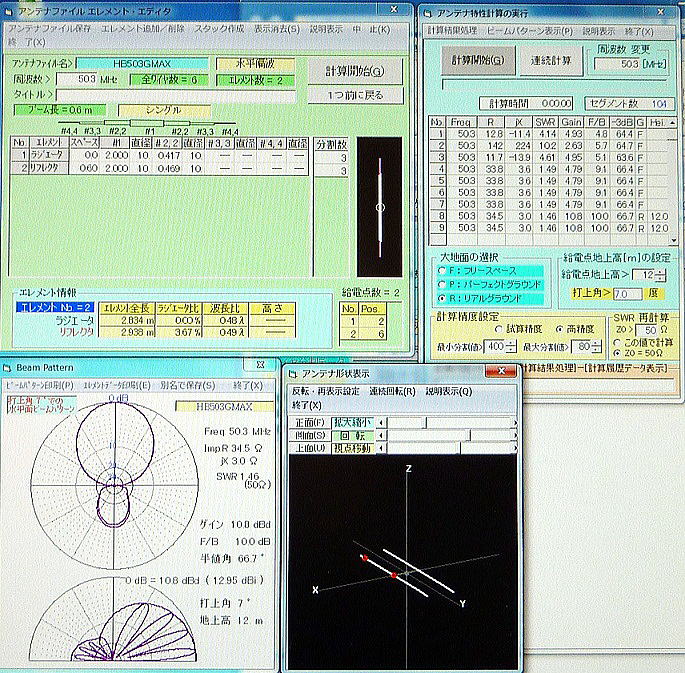

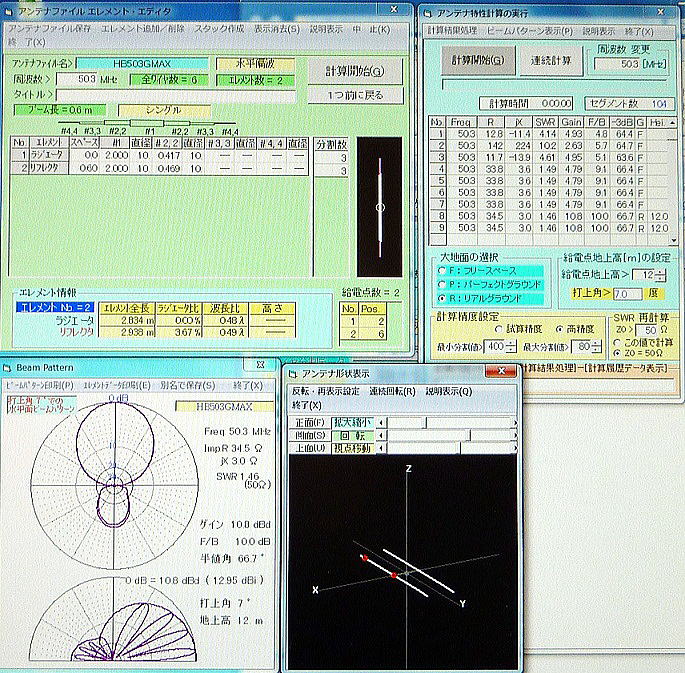

☆アンテナ・シミュレーション(MMPC)によって最大ゲインを得る寸法を計算しました。(MMPCはJA1WXBによるシェアウェアです。)

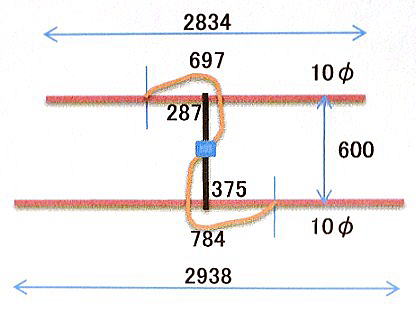

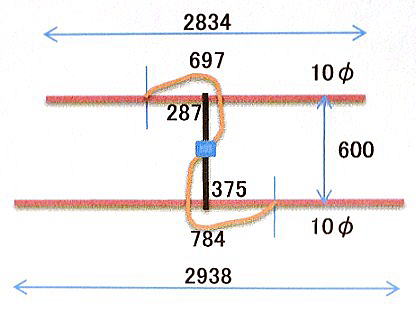

ラジェーター:10φ×2834mm、リフレクター:10φ×2938mm、エレメント間隔:600mm

R:5.5Ω、jX:11.18Ω、Gain:11.18dB、F/B:8.3dB、12mHリアルグランド、

同軸給電方式によるマッチングはアンテナ・シミュレーションによて求める事はできません。

このマッチング方式はJA1CPAオリジナルです。

☆シミュレーションの謎

上記と同じ条件、パイプ径と長さをラジェーター、リフレクター共にそれぞれ3分割した場合の計算

ラジェーター:10φ×417+2000+417=2834mm、 (中心部:2000)

リフレクター:10φ×469+2000+469=2938mm、 エレメント間隔:600mm

R:34.5Ω、jX:3.0Ω、Gain:10.8dB、F/B:10.0dB、12mHリアルグランド、

つなぎなしよりゲインは低くなる。(なぜ?)

3分割のやり方によって、どの様に変わるのでしょうか。(前記は中心部を2000mmとした)

①ラジェーター:1167+500+1167=2834、リフレクター:1219+500+1219=2938 (中心部:500)

R:35.1Ω、jX:-6.6Ω、Gain:10.78dB、F/B:10.2dB、12mHリアルグランド、

②ラジェーター:917+1000+917=2834、リフレクター:969+1000+969=2938 (中心部:1000)

R:34.4Ω、jX:6.1Ω、Gain:10.79dB、F/B:10.1dB、12mHリアルグランド、

③ラジェーター:17+2800+17=2834、リフレクター:69+2800+69=2938 (中心部:2800)

R:34.4Ω、jX:-0.9Ω、Gain:10.82dB、F/B:9.8dB、12mHリアルグランド、

これで解るのは、つなぎ目が先端部に行くほどゲインが高くなって、ゼロになるとつなぎ無しと同じになるようです。

☆シミュレーション及び製作調整後の各部寸法

| (mm) |

ラジエーター(Ra) |

リフレクター(Rf) |

エレメント間隔 |

Ra給電点 |

Ra給電同軸 |

Rf給電点 |

Rf給電同軸 |

シミュレーション

50.30MHz |

2834 |

2938 |

600 |

287 |

697 |

375 |

784 |

製作調整後

50.20MHz |

000 |

000 |

000 |

000 |

00 |

0 |

0 |

上記の給電関係は145MHzから算出した。

シミュレーションによる寸法

マッチングと給電方法は、同軸ケーブルを使う

方法です。

詳細は、

8. 435MHz HB9CVmodoki (HBM) スタック(サテ

ライトに使用) を参照してください。

M-Rフランジ(アース側)はブーム及びエレメント中心に接続されています。

おわり 目次に戻る

材料:5D-FB

材料:5D-FB