衛星通信用145MHz/435MHz2バンド・クロス・アンテナ(その2) (2BX-ANT2) 目次に戻る

下記は紆余曲折奮戦記です。

ここに、2バンドクロスアンテナの最新を掲載しました。2013/2/14

下記に右旋円偏波と記されているのは左旋円偏波が正解です。訂正します。

紆余曲折が有りましたが!

de JA1CPA/中村 2012/6/15

↓↓ 2012/7/14 ↓↓

衛星通信用クロスダイポールは、JA9BOH/前川さんが145MHz用と435MHz用を作ってモービルから運用しFBにQSOしていま

す。

当局は、昨年AO-7受信用として29.45MHzの短縮型クロスダイポール(X-DP)を作ってしばらく運用しました。

その時には3eleYagiと同等の性能を確認していましたが、クロス部分の構造が弱く台風でエレメントが飛んでしまいました。

今回のJA9BOH/前川さんの運用に触発されて、固定局用145MHz用と435MHz用クロスダイポール(X-DP)を試作し、いろいろ

検討をしました。

その間に、JA9BOH/前川さんやJH1GVY/森岡さんからいろいろ資料の提供やアドバイスを頂きました。

JH1GVY/森岡さんのホームページ(http://www003.upp.so-net.ne.jp/JH1GVY/x-dp.html)を理論的根拠として、シミュレーション

(MMANA & MMPC)していろいろ試作していました。

このクロスダイポールは、円偏波を作るための位相給電をエレメント長を変えて行っています。

すなわち1本のダイポールを共振周波数より長くして誘導性とし、もう一本のダイポールを共振周波数より短くして容量性にして

90°近い位相にして回転偏波にすると共に、誘導性と容量性のリアクタンスを同じにして共振させるものです。

この考え方のアンテナは、かなり昔から有ったようです。

↓145MHz/435MHz2バンド・クロス・アンテナ(その2)右旋楕円偏波

1.最初に検討したのは、145.9MHz用と435.0MHz

1.最初に検討したのは、145.9MHz用と435.0MHz用を別々に作りました。

そのアンテナの給電部は50Ωに設計し、同軸ケー

ブルを直接半田付けしたものです。

VO-52/FO-29等ではSSBでQSOできました。

FM衛星は混信も有り頭上オービットで時々QSOで

きる状況でした。

2.次に検討したのは、ダイポールは3倍の高調波

で共振するのは広く知られているので、まてよmo

doki魂で145MHzは3倍高調波の435MHzで使え

るのではないかと2Band(145/435MHz)で使える

クロスアンテナを検討しました。

それと同時に同軸ケーブルを直接半田付けするの

は取り扱いが不便なので、M-Rコネクターにエレメ

ントを半田付けする方法で検討しました。

結果は、あまり良く有りません。詳細はここです。

3.次に検討したのが、1.で検討した145.9MHz用と435.0MHz用を別々にして、M-Rコネクターにエレメントを半田付けする方法

で検討しました。 結果は、あまり良く有りません。詳細はここです。

4.次に検討したのが、2.と1.の混合?と言うべきもので、145MHz用クロスダイポールを3倍高調波の435MHzでも使えるの

ように検討して、さらに給電部のエレメントに直接同軸ケーブルを半田付けしたものです。

(何故か?、結果オーライです!!!)以下に詳細に報告します。

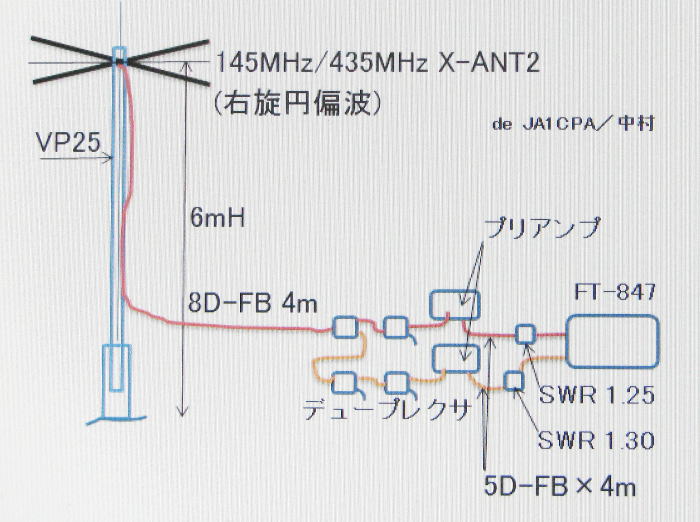

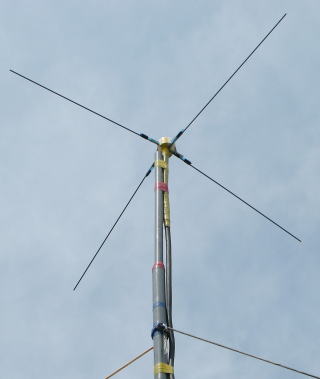

☆設置状態 (上写真:2012/6/13 11:00設置完了)

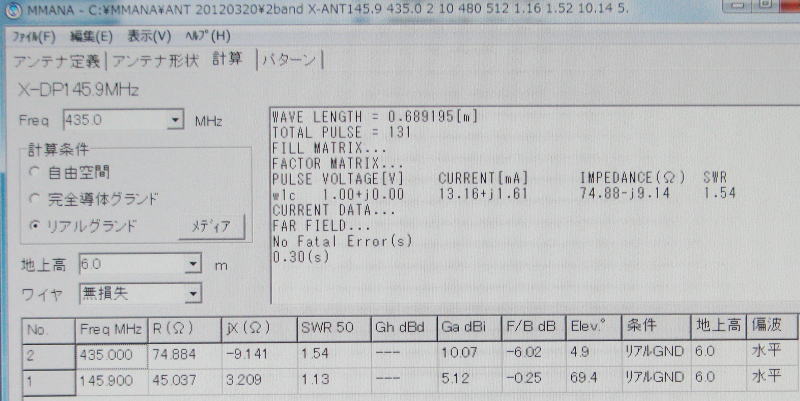

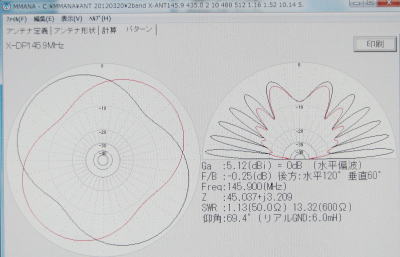

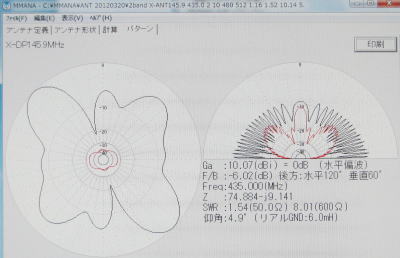

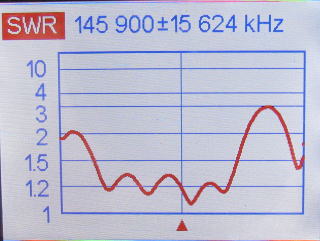

☆シミュレーション(MMANA) ↓435MHzのSWRがチョット高いが!

↓145.9MHz 6mH ↓435.0MHz 6mH 3/2λなので四つ葉模様

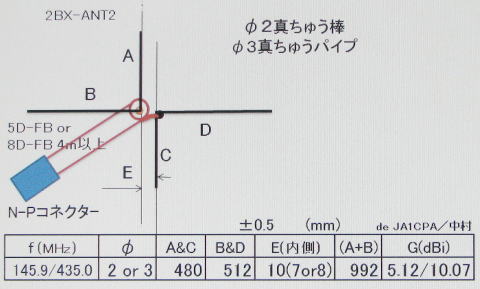

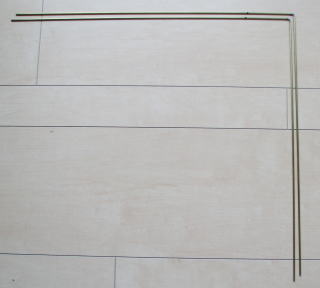

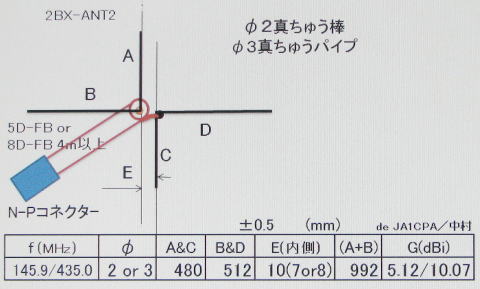

☆寸法図 ☆製作

↑給電部エレメントに直接 同軸ケーブルを半田

付けする↑

↑図面寸法で切断し折り曲げる ↑短エレメントに印を 曲げた所に予備半田↑

↓アクリルラッカースプレーで絶縁防水

左旋円偏波も作った(5D-FB 5m)

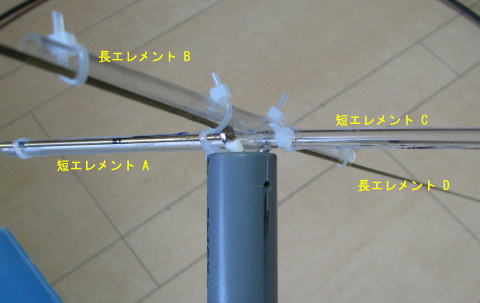

↑半田付けはA-C/B-Dがそれぞれ一直線になるように(給電部で10mmずれる)

で固定する

短エレメントAと長エレメントBに同軸ケーブルの芯線

が繋がっている。

短エレメントCと長エレメントDに同軸ケーブルの編組

が繋がっている。

下側(同軸ケーブル側)から上を見て、短エレメントA

(位相が進んでいる)から長エレメントD(位相が遅れ

ている)方向に電波は回転する。

(左回転なので左旋円偏波と云う)

☆測定

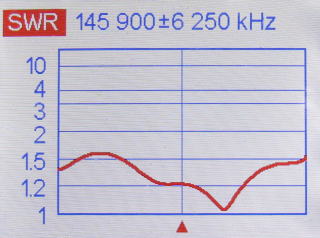

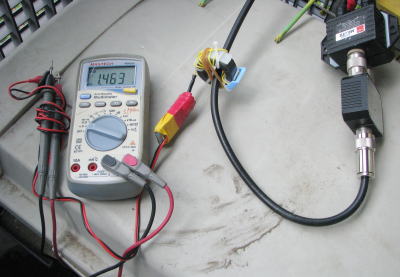

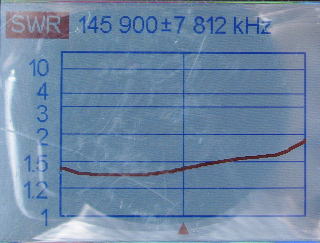

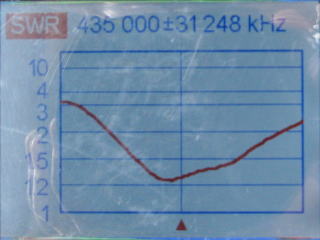

SWR計の指示値:145.9MHz 1.30、 435.0MHz 1.25

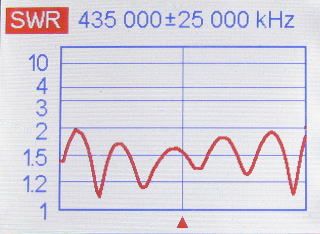

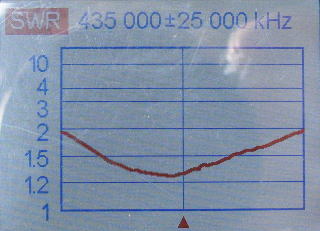

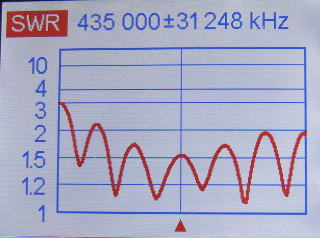

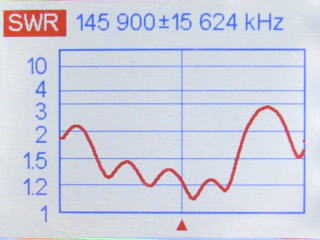

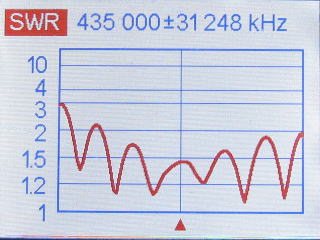

↓同軸ケーブルのFT-847のコネクター差し込みM-Pコネクターの所でAA-1000で測定した↓

☆QSOは!

今までのM-Rコネクターを使っていたものより格段にアップ/ダウンが強くなっています。(S1〜3がS3〜6ぐらいになった!)

マッチング(SWR)か?。M-Rコネクターのロスか?。N-Rコネクターなら?。偏波面の違いか?。地上高による違いか?。

2バンド・クロス・アンテナは使えるかも!。

2012/6/13・AO-27(1151):tnx7M4DUI,:EL18 2012/6/13・SO-50(1325):tnxJA3FWT,:EL30

2012/6/13・VO-52(1722):MEL7でしたが、EL5〜7でRS51〜53で十分にQSO可能です。(今まではEL15以下は不感?)

2012/6/14・VO-52(0645):tnxJA8FY,:EL18, 2012/6/15・FO-29(1217):tnxJA8FY,

☆つぶやき

1.今まで作っていた衛星通信用クロスダイポールは、M-Rコネクターにエレメントを直接付けた場合は、SWRが低くてもアップす

るとダウンが弱く、同軸ケーブルを直接繋いだら格段に強くなりました。

今まで作っていたM-Rコネクター式よりも、同軸ケーブルを直接繋いものはSWRが悪くなっている感じです。

M-Rコネクターが原因か調べたいと思いますが・・・。

2.普通は、クロスする2本のダイポールを同じ長さにすると、インピーダンスは約36Ωとダイポール(72Ω)の1/2になります。

この時は長さを変えてインピーダンスを50Ωしょうとすると、共振周波数がずれてしまい50Ωに設定することは出来ません。

この長短エレメントのクロスアンテナは、1本のダイポールを共振周波数より長くして誘導性とし、もう一本のダイポールを共振

周波数より短くして容量性にして90°近い位相にして回転偏波にすると共に、誘導性と容量性のリアクタンスを同じにして共振

させるものです。

この場合は、長短の組み合わせは、長+短以外に長長+長、短短+短、とその差もいろいろに出来てインピーダンスも可成り

自由にできます。

従って、Rと+jXと-jXを出来るだけ同じ値にして、インピーダンスも50Ωに近づけるシミュレーションをします。

さらに、145.9MHz/435.0MHzの両方で使う場合は、両方の周波数で50Ω近くなるようにします。ゲイン高く、SWR低くとします。

MMANAシミュレーションでは、「最適化」のスイッチが有りますが、クロスの長さを変えた「最適化」は出来ない感じですし、まして

や145.9MHzと435.0MHzの両方の最適化は出来ないと思いますが、どうでしょうか分かりません。

ここで決めた寸法以外にも組み合わせは多く有ると思います。

組み合わせの寸法を何百回(何千回?)と入力してシミュレーションしました。

☆ 2012/6/15 10:00 左旋円偏波にしました。 ☆ 2012/6/18 9:00 右旋円偏波にしました。

φ2/7mH/5D-FB×5m(N-P) 動作検証 φ2/6.2mH/5D-FB×5m(N-P) 動作検証中

☆左旋円偏波と右旋円偏波の違いと方向について、 2012/6/19

1.一般的なサテライトは、地磁気を使って姿勢を制御(一定)しています。

従って、南極または北極上空を通過した時に反転しています。

反転して左旋円偏波になります。 実際のサテライトの絶対回転方向分かりません。

2.当局のロケーションは、南方向は東京方向で近くに家も有って良くありません。

一方、北方面は開けていて男体山(北北北西約40km×約2.5km=EL約3.5°)まで大きな障害物は有りません。

3

右旋円偏波:MEL←→南方面のAOS/LOS=S3、 MEL←→北方面のAOS/LOS=S5、 2013/04/06

左旋円偏波:MEL←→南方面のAOS/LOS=S3、 MEL←→北方面のAOS/LOS=S3、

4.アンテナへの給電は、M-Rコネクターを使ったものより、同軸ケーブルを直接半田付けしたものが、格段にアップ/ダウンが良く

なります。(Sの差で2〜3程度、理由は別途検討中)

5.地上FM違法局混信については、全方位になりましたがビームに比べてゲインが低いのでスーパーローカル以外はレベルが

低く全体的には低下した感じです。

↓

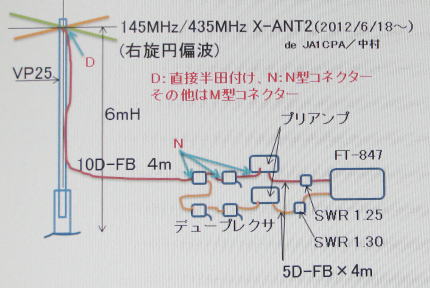

ポイント(2BX-ANT2R)

ポイント(2BX-ANT2R)1.アンテナの給電部に同軸ケーブルを直接半田付けする。

(ただし南方面が開けている場合は左旋円偏波も使ってみる)

従って、自局のロケーションと偏波面の良い方を見つける

3.給電の同軸ケーブルは出来るだけN型コネクターを使い

太く短くする。(ロスを少なく)

4.アンテナゲインが少ないので、

ところを見つけて、

少なくする。(ダイポールですから)

5.地上高は自宅の屋根(及び周辺)より低くなれけば良い。

☆給電部にN-R型コネクターを使ってみました (右旋円偏波) 2012/6/22

右旋円偏波:MEL←→南方面のAOS/LOS=S4、 MEL←→北方面のAOS/LOS=S6、同軸ケーブル直接接続+10D-FB(4m)+NP

右旋円偏波:MEL←→南方面のAOS/LOS=S3、 MEL←→北方面のAOS/LOS=S5、同軸ケーブル直接接続+5D-FB(5m)+NP5

左旋円偏波:MEL←→南方面のAOS/LOS=S3、 MEL←→北方面のAOS/LOS=S3、同軸ケーブル直接接続+5D-FB(5m)+NP5

右旋円偏波:MEL←→南方面のAOS/LOS=S3、 MEL←→北方面のAOS/LOS=S3、NR型コネクター+NP5+5D-FB(5m)+NP5

右旋円偏波:MEL←→南方面のAOS/LOS=S2、 MEL←→北方面のAOS/LOS=S2、MR型コネクター+MP5+5D-FB(5m)+MP5

2012/6/25

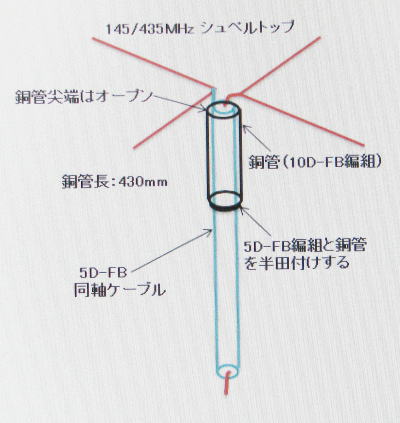

☆給電部に同軸ケーブル直接続して、シュペルトップで平衡-不平衡対策をしたアンテナ (右旋円偏波)

左写真:赤線部分を10D-FBの編組を使ったシュペルトップ

部分、上尖端開放、下端で同軸ケーブル(5D-FB)の編

組に接続した。

右写真:給電部のアップ、

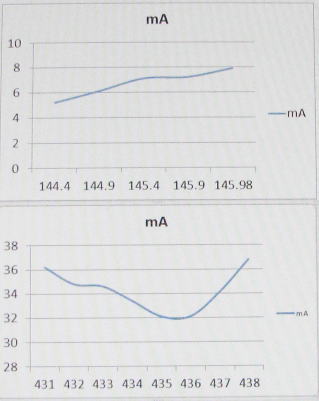

コモンモード電流(電圧換算、mV/10=mA)の測定

トロイダルコアー式のRF電流計(1.8〜54MHz仕様品)で測

定しました。

規格外測定なので電流の絶対値は不明です。

シュペルトップの概要

銅管(10D-FBの編組のみ使用)長さ計算

銅管(10D-FBの編組のみ使用)長さ計算(300/145.9/4)×0.8=411mm

(300/435/4)×3×0.8=414mm

←10D-FBの編組を5D-FBにかぶせて作ったシュペルトップ

10D-FBの編組の上尖端開放、下端は同軸ケーブル(5D-FB)の編組に

全周半田付けした。

↓コモンモード電流測定↓

↑コアーの位置によって値が変化しますので、一定にして測定した。

←435MHzはほぼ中心、145MHzは低い方に合っているようです。

145MHzではもう少し短くてもよかった。

なお、シュペルトップを付けない場合は、145/435MHz共に最大値が約100mA

となっていた。(50W)

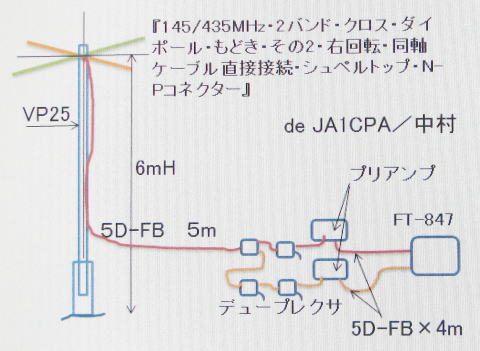

☆シュペルトップ付き2バンド・クロス・アンテナ(2BX-DPmodoki2RtCoStNc) 2012/6/24から使用中

『145MHz1/2λクロスダイポール・435MHz3/2λ高調波クロスアンテナ・右旋円偏波・同軸ケーブル直接接続・シュペルトップ

・5D-FB×5m・N-Pコネクター』

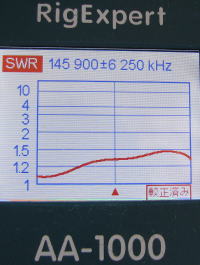

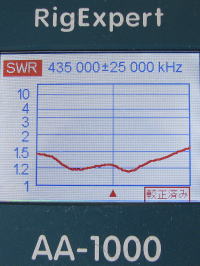

↑地上高6mH、5D-FB×5m+N-P SWR 1.31↑TX 差し込み口(M-P)↑SWR 1.23

アンテナ直下、5D-FB×5m+N-P端で測定 ↑ 145.9MHzSWR 1.29 435.0MHzSWR 1.30

システム構成

エレメント:φ3真ちゅうパイプ、480×512+480×512

エレメント:φ3真ちゅうパイプ、480×512+480×512LOG

2012/6/24・SO-50(1014)FM:EL40〜50付近でCQ

CQ・・,UP/DW良好

2012/6/24・FO-29(1103)SSB:tnxJA2NLT,JL3LWY,

2012/6/24・AO-27(1315)FM:tnxJR8LWY,(nEL12L)

2012/6/25・VO-52(0642)SSB:tnXJA8FY,(sEL13L)

2012/6/25・AO-27(1246)FM:tnxJA7OQZ,(nEL27L)

AO-7はBモードになったままでAモードになりません。

5月末で締め切られましたが、周波数使用区分の意

見募集にBモードの復活要望を出しました。

是非復活を!

2012/6/26・FO-29(1243):sAOS-MEL=強くUP/DW,

sMEL-LOS=UP/DW弱い

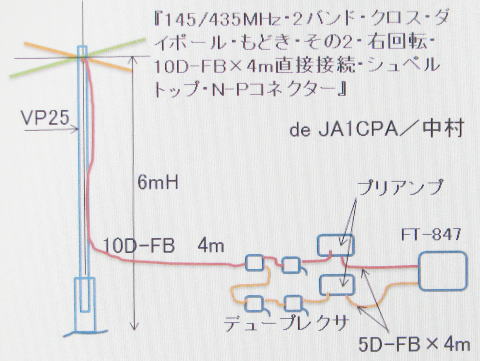

☆シュペルトップ付き2バンド・クロス・アンテナ(2BX-DPmodoki2RtCo10StNc)

『145MHz1/2λクロスダイポール・435MHz3/2λ高調波クロスアンテナ・右旋円偏波・同軸ケーブル直接接続・シュペルトップ

・10D-FB×4m・N-Pコネクター』

シュペルトップは0.1t銅板を曲げて作った。

1/2λ(145.9MHz)=3/2λ(435MHz)×0.8=417mm

10D-FB/N-P端のSWR

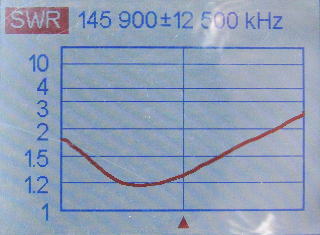

145.9MHz SWR:1.42(10D-FB/N-P端) 435.0MHz SWR:1.29(10D-FB/N-P端)

寸法図(右旋円偏波、手前が同軸ケーブル側、向こうに衛星) 実装φ3 ↓A

↓無線機アンテナ端差し込み5D-FB/M-P端SWR(シュペルトップ有り) ↓

145.9MHz SWR:1.14 435.0MHz SWR:1.50

性能について(1) シュペルトップ有り

UP/DW共に、あまり良く有りません。もう少し使ってみます。

LOG

2012/07/13・VO-52(0845)tnxJA0MT,

☆2バンド・クロス・アンテナ(2BX-DP&3/2HAR10DN) シュペルトップなし

『145MHzクロスダイポール&435MHzクロス3/2ハーモニックアンテナ・右旋円偏波・10D-FB×4m直接接続・

・NJ-10コネクター』

シュペルトップを取り外しました。

シュペルトップを取り付けたら、UP/DWが弱くなった感じなので取り外しました。

↓無線機アンテナ端差し込み5D-FB/M-P端のSWR (シュペルトップなし)↓

145.9MHz SWR:1.24 435.0MHz SWR:1.46

性能について(2) シュペルトップなし

UP/DW共に良くなりました。シュペルトップを取り外したらかなり良くなりました。

LOG

2012/07/14 ・AO-7(1556)tnxJA1GHV, ・SO-50(2037)tnx8J3A,

2012/07/16 ・FO-29(1204)tnxJA2NLT,7M4DUI, ・VO-52(1847)tnx7M4DUI,JA2NLT,

以下は、衛星ごとの状態です。(SSB/FM/50W での運用) 2012/7/21

AO-7:EL20以上、受信が3eleでピークRS52なので、受信がダイポール局では聞こえないと思います。(キュービカル・クワッド局と

QSOできた)

VO-52:ビーコンはEL1以上で聞こえる。主にEL10以上でQSO可能。

FO-29:ビーコンはEL3以上で聞こえる。主にEL

SO-50:主にEL25〜30以上でQSO可能。ただしUP混信及びローカル混信で受信不能、QSO不能も多々有る。

AO-27:主にEL25〜30以上でQSO可能。ただしUP混信及びローカル混信で受信不能、QSO不能多発。

ただし、各衛星共にEL5〜20でQSO出来ることもあり、EL30以上でQSO出来ないことも有る。受信不能は混信との関係も有り多々

発生している。

このアンテナの名称は、『145MHz1/2λクロスダイポール&435MHz3/2λクロスハーモニックアンテナ・右旋円偏波・10DN』、

略称は、『2BX-DP&HA』としておきます。

・このアンテナのメリットは、

1.パソコン不要、送信固定、アンテナ制御不要で、手軽に衛星通信が出来る。

(パソコンの無い時代の衛星通信テクニックからアンテナ制御を除いた)

・このアンテナのデメリットは、

1.EL10〜30以上でないとQSOできない。(DXは出来ない)

2.受信感度が悪い。

なお、主にSSB/FMでの運用ですが、CWなら問題無く使えると思います。

つづく かも? 目次に戻る

おわり