| 02.サテライト用アンテナの検討 目次に戻る de JA1CPA/中村 クロス八木の検討はここへ・・(円偏波の回転方向は?) 2011/6/30 a 0 3. 436MHz 15エレメントクロス八木 / 145MHz 8エレメントクロス八木 2013/9/12 超シンプルな衛星通信用アンテナ 2013/5/8 02.衛星通信用145MHz/435MHz2バンドクロスダイポールアンテナ(D1付き) (145MHz1/2λクロスダイポール/435MHz3/2λクロスハーモニック/エレメント位相式 /435MHzインピーダンス調整用ディレクター付き) 01.衛星通信には、なぜ円偏波のアンテナが良いのか? 2013/5/25 目次 1.はじめに 2.皆さんは、どの様なアンテナを使っているのでしょうか 3.サテライト用アンテナの製作(その1) 4-1.衛星を使ったアンテナの垂直面パターンの検証1(435MHz) ↓ 4-2.アンテナの垂直面パターンの検証2(435MHz) ↓ 4-3.市販アンテナの検証1 4-4.市販アンテナの検証2 5-1.予備検討では 5-2.八木アンテナの検討と製作 ① 検討 ② 145MHz 3エレ八木アンテナの改良(その1) 5-3.キュービカル・クワッドの検討と製作 ↓ ① 検討 ↓ ② 435MHz 6エレ・キュービカル・クワッドの製作 ↓ ③ 145MHz 3エレ・キュービカル・クワッドの製作(予定)工事中 ↓ ここから本文 現在、サテライト用として売っているアンテナはあまり無いと思います。20年位前は衛星の高度  WHS32(145MHz12ele/435MHz15ele、クロス八木 WHS32(145MHz12ele/435MHz15ele、クロス八木

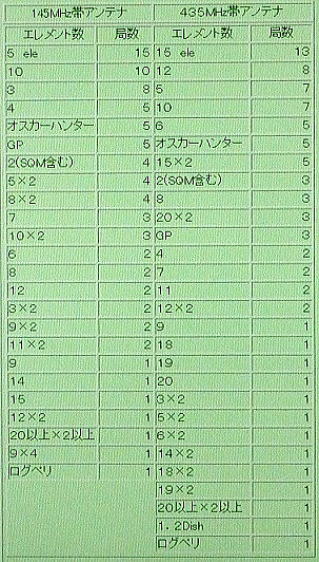

最近の衛星は高度が低く400~600kmが多く、出力も高くなって受信機の性能も良くなって、混信 2.皆さんは、どの様なアンテナを使っているのでしょうか? 表1は2008年にサテライトでQSOしたQSLカード約100枚から使用アンテナを集計したものです。 145MHzと435MHzを別々に集計しました。  表1 表1

145MHzは上位4位までが5/10/3/4エレメント八木(平均5.5エレメント)、435MHzは上位4位までが これを見ると、もう少し本格的に衛星通信をするのであれば、ダイポールやGPではもの足りなく これは145MHzと435MHzのブームがほぼ同じ長さになるので、設置しやすいことと、ほとんどの衛 ただし、VO-52のように435MHz送信、145MHz受信の衛星も有るので、この時は送信出力をかなり

このような状況の中で1本のブームで簡単にQSOできるアンテナがほしいと検討して作ったのが 能力的には、145MHz/3~5エレメント、435MHz/3~5エレメント八木に相当するものだと思いま  2008自作品コンテスト優秀賞第1席入賞「サテライト用アンテナ」

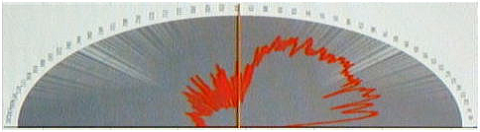

このアンテナの基本は145MHzのスイスクワッドの中に435MHzのスイスクワッドを入れて1本のブ 特徴は、 1.スイスクワッド特有の45°の曲げが無いので作りやすい。 2.マッチング給電部分に同軸ケーブルを使ったので作りやすい。 3.ループ系なので円偏波に強い。 4.ループ系なので、エレメント上の電圧が低く同時受信時の抑圧が少ない。 6.1本のブームに145MHzと435MHzを付けたので取り扱いや取り付けが簡単。 7.ただし、「送信より受信能力をアップする」と云う観点からは435MHzの受信にやや このアンテナの詳細は、サテライト用アンテナに掲載しています。 4.これからのサテライト用アンテナのための予備検討 違法局による地上FM通信によって受信が困難になることはアンテナだけでは解決しませんが、受 ハイゲインのアンテナに仰角ローテーターを付ければ解決できるのですが、それでは面白くない そのためには、垂直方向をブロードにして大地反射を使って出来るだけ垂直方向を拡大できない 4-1.アンテナの垂直面パターンの検証1 (435MHz) 図1はアンテナシミュレーション(MMPC)によるアンテナ仰角30°のBH9CVの3エレ水平偏波、 左は大地反射の影響を大きく受けて仰角20°以下でも大きく変動しますがゲインが有ります。   図1 図1↓図2は図1のアンテナでアンテナ仰角30°固定でAO-51の頭上オービットの電波をアンテナを  図2 図2

考察:「絵」としては、ほとんど同じ形です。 アンテナシミュレーションと実際がほぼ一致していることが解ります。 だたし、仰角10°以下では大きく減衰しています。 4-2.アンテナの垂直面パターンの検証2 (435MHz) 図3はアンテナシミュレーションによるアンテナ仰角35°の八木アンテナの6エレ水平偏波の垂直

図4はアンテナシミュレーションによるアンテナ仰角35°のキュービカル・クワッドの6エレ水平

考察:図3の八木アンテナのシミュレーションの場合は仰角50~3°付近まで増減は有りますがほ 図4のキュービカル・クワッドのシミュレーションの場合は仰角20°以下が大きく減衰しています ただし、仰角50°以上では、実際でも減衰が激しくQSOはほとんどできない状態でした。 実際の信号は図3と図4が全く逆の感じです。 なお、仰角30°の場合は八木アンテナでも仰角10~20°でも強く受信できます。しかし10°以下 実際の使用状況では仰角20°以下、特に仰角10°以下で大きな差が出ています。 この理由は不明ですが、キュービカル・クワッドは大地反射効果や円偏波に対して計算以上に効 キュービカル・クワッドで前記、図2のようなパターンを採りたいのですが、電波が連続して得 しかし、キュービカル・クワッドはクロス八木と共に衛星通信に最も適したアンテナと云えるか 4-3.市販アンテナの検証1 D社の144MHz/5エレメント八木(写真1) ①カタログ値:ゲイン=9.1dBi(6.95dB)、F/B比=14dB以上、SWR=1.3以下 ②アンテナシミュレーションで計算した結果(寸法を実測して、その値で計算した)

③SWR実測値:1.2以下(144~146MHz) ④マッチング・給電 ラジェーターの片側からM-Rコネクターの間に1.5D-2Vの1/2λのスタブとM-R芯線と 5. 考察:5エレメントとしてはゲインは低いが、第一ディレクターがラジェーター スタブと15PFによってインピーダンスマッチングすると共に共振周波数(146.6MHz)も下げて ゲインは5エレメントとしては低めにして、SWRを全帯域で1.2以下を実現していると ユーザーが測定できるのはSWRだけなので、SWRだけは良くしているものと推察しています。

①カタログ値:10dBの模様、その他不明。 ②アンテナシミュレーションで計算した結果(寸法を実測して、その値で計算した)

③SWR実測値:1.2以下(430~440MHz) ④マッチング・給電

ラジェーターはフォールデットダイポールとなっていて、M-Rに直接繋がっています。 ゲインは8エレメントとしては低めにして、SWRを全帯域で1.2以下を実現していると思わ 雨によるSWRの変化は無く、耐久性も有ると思います。 ユーザーが測定できるのはSWRだけなので、SWRだけは良くしているものと推察しています。 5-1.予備検討では、 ①

八木アンテナの垂直面パターンはシミュレーションと衛星電波による受信がほぼ一致し 仰角10°以下では減衰が激しくなっています。 しかし、実際の受信状況では仰角20°以下の受信減衰が激しく、特に ②

キュービカル・クワッドのシミュレーションでは仰角°20以下の減衰が激しくなってい しかし、実際の受信状況では仰角20°以下の受信減衰は少なく、特に仰角10°以下でも減衰 ③

仰角50°以上では、キュービカル・クワッド減衰が激しくほとんどQSOでき

これらの結果から、アマチュアが作るサテライト用アンテナの選択は、 ①

メーカー製アンテナと同じ安定した性能のアンテナを安くて作る楽しさを得るために ②

多少不安定さが有ったり、耐久性が無くても、さらには使用周波数帯域を狭くても、 ③

サテライトからの電波は、基本的には1方向からしか来ないので、フロントゲイン と云うことになります。(独断的ですが) 当然、①も有りますが、ここでは②③を目標にして検討したいと思いますが、ほどほどに 5-2.八木アンテナの検討と製作 目次に戻る ① 検討 CQ誌2010年8月号にサテライトに使う目的の八木アンテナの記事を掲載しました。 このアンテナはJAMSATのホームページに掲載されていたのは知っていましたが、作った事は有り 今回、これを機会に作って・評価したものですが、短時間に纏めたのと文字数にも限度が有 このアンテナの特徴は、 ①

ラジェーターを1/2フォールデットダイポール(正式名称は知りません)にして簡 ②

ブームに木を使って材料を安くすること。でした。

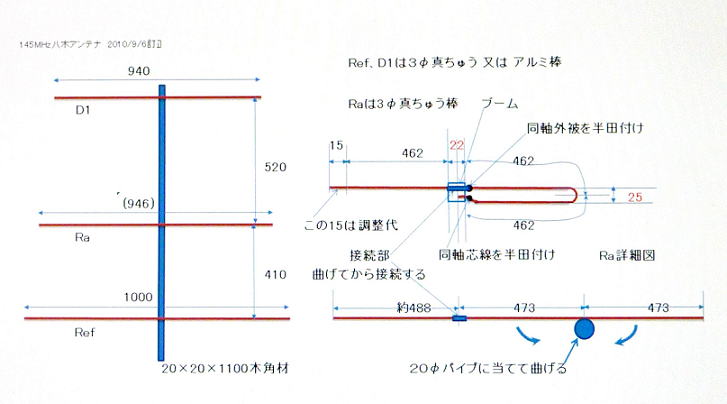

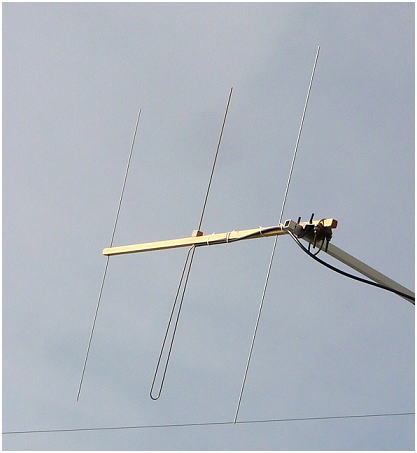

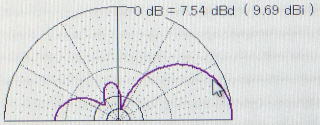

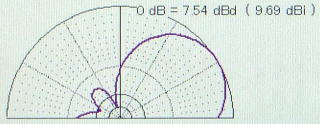

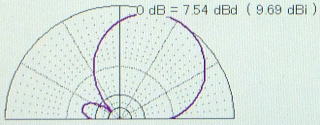

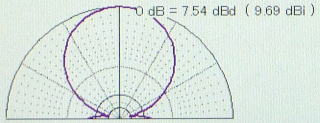

木は絶縁体として145MHzや435MHzでも機能することが再確認できました。 今までは、ブームにアルミパイプ等金属を使っていましたが、この金属部分のブームによってエ すなわち、シミュレーションで計算したエレメント長に、ブーム径の約70%を加えなくてはなら ブーム径はHF帯では波長に対して非常に小さいので無視できますが、V/UHFでは大きく影響しま このアンテナシミュレーションは、HF帯を主体にしているようで、ブーム径の影響は考慮してい 水道用の塩ビパイプは絶縁体で安くて良いのですが、丸なので多エレメントを曲がり無く穴を空 もう一つ、 木のブームの防水耐蝕対策としてJAMSATの資料では「ポリウレタンニス」を塗ってと出ています これを吹き付けると絶縁性と防水耐蝕性が向上し耐久性も増すと思われます。1~3年の使用に そのついでに「アクリル」=「高周波絶縁」のイメージだったので、この文字につられて給電部( 今まで使っていた信越シリコーンのEK45Wと変わりなく感じますし、使い勝手はEK45Wよりはるか ② 145MHz 3エレ八木アンテナの改良(その1) CQ誌 2010年10月号掲載 JAMSATの資料の3エレのブームを長くするとインピーダンスは低下しますがゲインはアップしま それをインピーダンスは変えずにブームを長くしてゲインが多くなるようにしました。 また、ラジェーター(Ra)以外のエレメント長を1m以内にしました。(ホームセンターで売っている これによって、シミュレーションの計算では5.76dB(JAMSAT 3エレ) から7.54dBと1.78dBとかなり ・アンテナシミュレーション計算結果

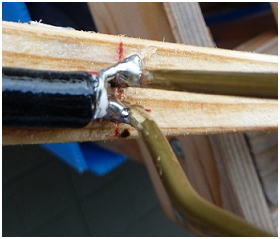

注)1/2フォールデットダイポールのインピーダンスは3倍になるとして、 16.1×3=48.3Ωとした。 ・各部寸法及び外観写真 ラジェーターの寸法を変更しました。2010/9/6    全体写真 給電部へ同軸ケーブルを半田付けする。 この状態でアクリルラッカースプレーが 塗ってあります。(防水対策完了) ・簡単な説明 ホームセンターで売っている3φ真ちゅう及びアルミ棒は1mに切断されていますので、エレメン Raは直線部分(15+462=477mm)と曲げた部分(462+462=924mm)に分けてブーム中央で接続します。 接続は外形4φ内径3φ真ちゅう又は銅パイプを約20mm長さに差し込んで半田付けします。 銅線を巻き付けて半田付けしても良いと思いますが強度がチョット弱くなるかも知れません。 エレメントはブームにボール盤(詳細は後述)で3.1φ穴を空けて差し込んで接着剤で留めます。 同軸ケーブルをRaの指定のところに半田付けしてタイラップでブームに固定します。 ・調整 調整はRaの直線部分端を切って行います。組み立てただけだと144.0MHz付近でSWRが最低になる 最初は5mmぐらいずつ切って145.5MHzぐらいになったら1mm位ずつ切って、145.9MHz付近でSWR 145.9MHzでSWR最低にしたときの直線部分の長さは460mmでした。 調整が終わったら給電部及びブームにアクリルラッカースプレー(クリヤー)を吹き付けて絶縁防水 ・SWR実測値 145.9MHz=1.25, ±1.5範囲=1MHzであまり広くありません。 シャワー試験でSWR最低点が約500kHz下がります。このときは145.9MHzで1.35となりました。 ただし豪雨相当ではSWR最低点が約2MHz下がりました。(この時は使えません) JAMSATの資料の3エレより変動は少し多くなっています。 ・使用実感 JAMSATの3エレよりもブームが長くなってゲインも計算上では5.76dBから7.54dBと1.78dBアップし 使った感じは、145MHz送信(FM)では、ややアップしやすくなりました。 結論として、JAMSATの資料の3エレの力不足が少しは改善した感じがします。 ③ 145MHzアンテナの電測 2010/7/30仮測定しました 目次に戻る 各種145MHzのアンテナの電測をしました。

注) D社、144MHz、5エレでアッテネーターを6dB入れたときの電圧を基準にして各アンテナ で同じ電圧になるようにした時のアッテネーター値を実測値とした。 考察:雨、曇り、晴れの変化する天気で急いで測定しましたので誤差がかなり在りそうです

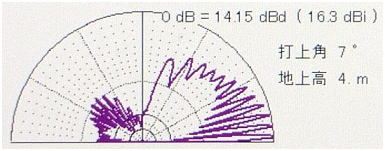

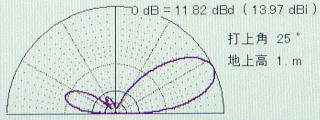

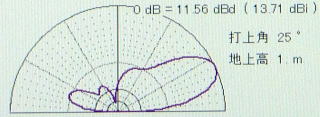

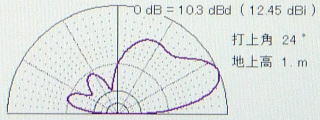

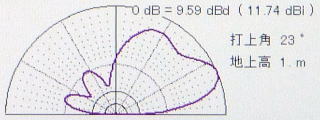

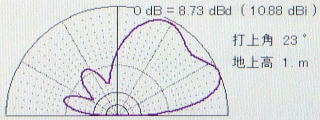

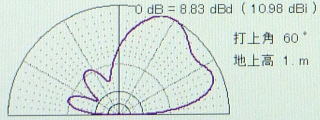

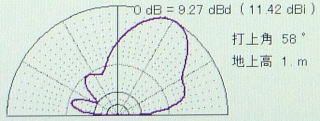

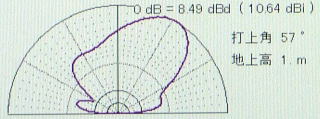

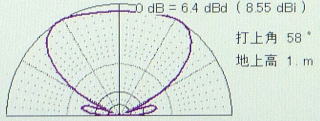

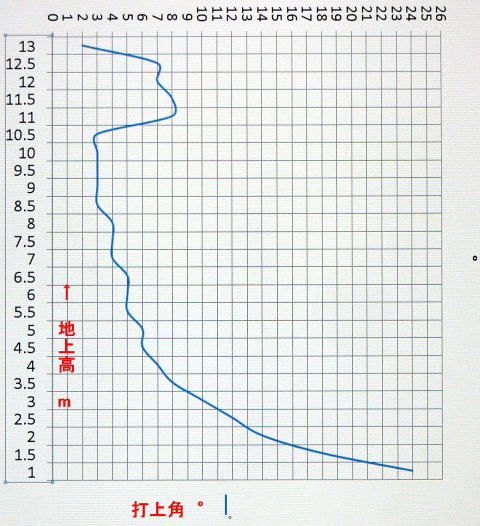

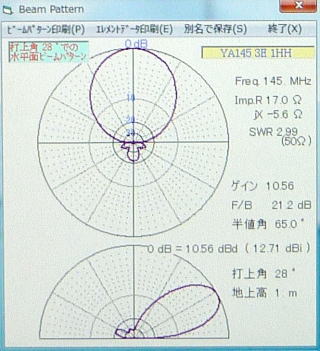

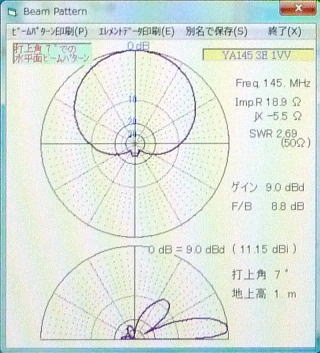

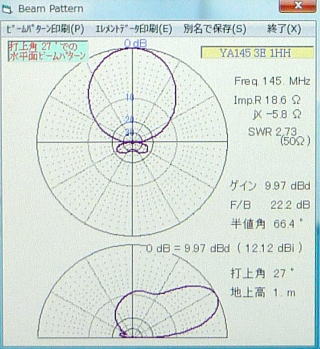

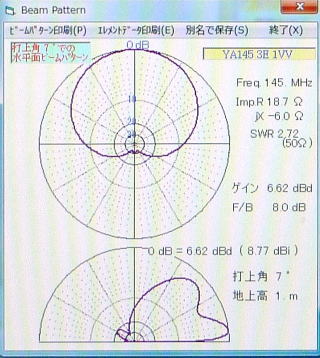

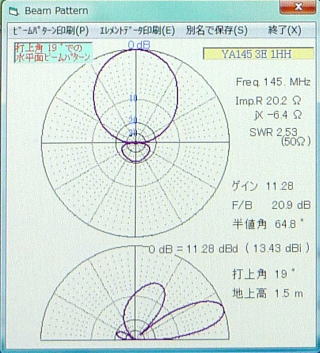

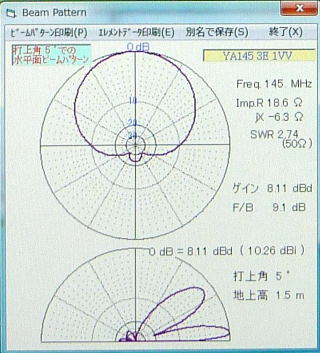

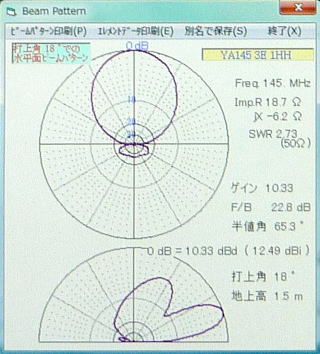

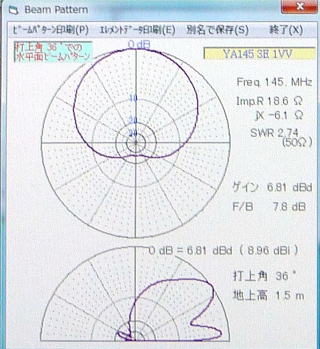

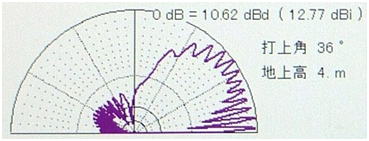

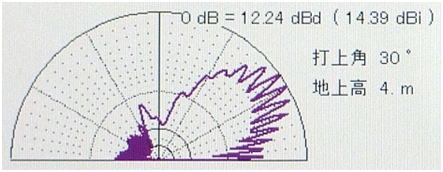

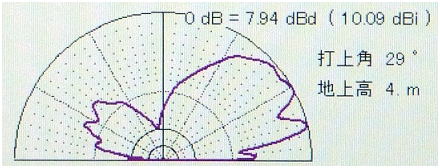

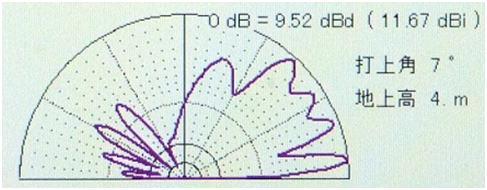

2010/7/22 6.続く・・・ 目次に戻る 文章の最後は ”おわりに” となるのですがアンテナ製作に”おわり”は有りませんので ☆145MHz 3エレメントの垂直面パターンについて 予備検討では145MHzの垂直面パターンについて検討していません。 図1は、アンテナシミュレーションによるアンテナ仰角35°の八木アンテナの3エレ垂直偏波の垂

仰角15°付近に大きな落ち込みが有りますが10°付近で大きく上がっています。 また垂直方向も広がっています。 ☆アクリルラッカースプレーについて 今回はブームに木を使ったことで、雨で木が吸水しにいようにして絶縁と耐久性向上を考慮して その防水目的は達すると思いますが、耐久性については時間が必要です。 一方、給電部の絶縁防水には昔から定番の信越シリコーン「EK45W」を使っていました。 これは電気的、防水的、耐久性等に優れていますが、塗布が難しくなかなか綺麗に塗るのに苦労 今回は、「アクリル」の文字に惹かれてブームに吹き付けるついでに給電部に吹き付けてみまし 給電部のエレメントを含めて50Ω同軸の芯線、外被に直接吹き付けましたがSWRの変化も無く使 なお、塗布した後で同軸ケーブルを分解しましたが、アクリルラッカーが10~20mm以上中の方に 雨による影響は有りません。芯線や外皮が透けて見えているので不安が有りましたが絶縁防水効 シリコーンの「EK45W」に比べれば抜群に使い勝手が良く簡単です。また分解も簡単です。 ただし、メーカーの違い、色の違い等によって高周波効果が違うかも知れません。 成分を見ますと「アクリル」「顔料」「有機溶剤」、メーカーによって「ニトロセルローズ」も ただし、メーカーによって、「顔料(クリヤーは含まず)」と書いて有りますので、これが一番良い 「黄色」(ニッペ・・社)と「銀色」(カンペ・・社)を使って見ましたが、その違いはわかりません JAMSATの資料のアンテナの時は、「黄色」(ニッペ・・社)を使いましたが、今回は顔料が入って このスプレーは色の表記が無くて、キャップの色で判別します。「クリヤー」は半透明のキャッ ☆ボール盤 ボール盤はJA製の物は100k円以上だと思います。私は数年前にホームセンターで6.5k もちろんBY製で、スイッチをONすると「ガタガタ・・・」と素晴らしいhi音がして芯ぶれが有 これは使えます。 2011/1/24 ☆雨による特性(SWR)の変化について(独断) 自作したアンテナは雨によってSWRが変わることが有ります。それはアンテナが雨に濡れてSWR最 雨によってアンテナの共振周波数が変化するからではないかと思っています。 そのアンテナの共振周波数の変化はどこから来るのでしょうか。 給電点付近が雨に濡れてリアクタンスが変化するからでしょうか?。 給電点付近をケースに入れてみましたが、あまり良くなりませんでした。 空気の条件が変化するからでしょうか。これはお手上げです。 雨が降るとエレメントに水滴が付いて垂れ下がっています。太いエレメントだと大きな水滴が付 シャワー試験をして、各エレメントの水滴を1エレメントずつ取り除いてみました。 少しずつ回復しました。従ってエレメントやブーム全体がそれぞれ影響していて、このポイント 垂直偏波にすれば、水滴の付着は少なくなります。キュービカル・クワッドは菱形にすると水滴 アンテナに水滴が付かないようにテフロンコーティング出来ればと思いますが不可能でしょう。 それなら、ちょっと短絡的ですが。 アンテナの全帯域(144.0~146.0MHz/430.0~440.0MHz)において、共振周波数が変わってもインピー しかし、インピーダンスが50Ωで有ってSWRが変動しなくても、共振周波数が変わればアンテナ 広い周波数範囲でインピーダンス変化が少ない設計(これが結構難しい)をしたアンテナはSWRの変 メーカー製アンテナは、ゲインを犠牲にしてもこのような設計をしているかもしれません。 ☆八木アンテナのビーム方向は・・・何処に行くの? 2010/8/3 目次に戻る 我々が教科書で見ている垂直面パターンは下図のようです。145MHz3エレ水平偏波、 このパターンは自由空間の場合で地上高が無限大のパターンです。 仰角と最大ビーム方向が一致しています。  仰角0° 仰角0° 仰角30° 仰角30° 仰角60° 仰角60° 仰角90° 仰角90°ところが、我々は地球上にアンテナを設置しますから、大地反射が有ります。 アンテナパターンは直接波と反射波の合成になります。 下図は145MHz3エレ水平偏波、地上高1m(移動運用の時など)の場合の垂直面パターンです。 図中の打上角とは最大ゲインの角度です。  仰角0° 仰角0° 仰角15° 仰角15° 仰角30° 仰角30° 仰角35° 仰角35° 仰角40° 仰角40° 仰角45° 仰角45° 仰角60° 仰角60° 仰角75° 仰角75° 仰角90° 仰角90°当然ですが、アンテナを水平にしてもビームは水平にはなりません。 アンテナを下に向けてもビームは上に向きます。 たとえば15°下に向けたのと15°上に向けたのはパターンは同じでゲインは激減します。 これで見ると仰角を40°にしておけば仰角20~70°はカバーします。 ただし、アンテナのピークゲインは3dBほど低下します。2010/8/3 それでは打上角を低くするには地上高を高くする 地上高が低い場合は垂直偏波にすると低くなりますが、ゲインが少し低下します。2010/8/3 (3エレメントを地上高1m、仰角0°、垂直偏波にした場合の打上角は7°、ゲインは9.0dB) 2010/8/3 下図は145MHz3エレ水平偏波、仰角0°でアンテナの地上高を変えたときの打上角の変化です。 地上高1mでは24°、地上高8.5~10.5mで打上角3°となります。  目次に戻る ☆サテライト移動などで、地上高1mや1.5mに設置することが多いと思います。 この時に、垂直面パターンはどの様になるのでしょうか?。 ①145MHz 3エレ八木、地上高1m、仰角0°(水平方向) 2010/8/3   水平偏波、ゲイン:10.56dB、打上角:28° 垂直偏波、ゲイン:9.0dB、打上角:7° ②145MHz 3エレ八木、地上高1m、仰角30°   水平偏波、ゲイン:9.97dB、打上角:27° 垂直偏波、ゲイン:6.62dB、打上角:7° ③145MHz 3エレ八木、地上高1.5m、仰角0°(水平方向)   水平偏波、ゲイン:11.28dB、打上角:19° 垂直偏波、ゲイン:8.11dB、打上角:5° ④145MHz 3エレ八木、地上高1.5m、仰角30°   水平偏波、ゲイン:10.33dB、打上角:18° 垂直偏波、ゲイン:6.81dB、打上角:36° 考察:一般的にアンテナは波長に対して十分に高い地上高(1λ以上)で使うように考えています。 HFなどでも地上高を高くして打上角を低くすることが行われています。 V/UHFなどでは地上間通信では波長に対して十分高い地上高が一般的になっています。 サテライト通信では、衛星が高仰角を通ることもあってアンテナの地上高は低くても良いとされています。 特に移動局の場合は車の横や駐車場に設置して運用する場合が多くなっています。 この時は地上高が1~1.5mの場合が多くなり、大地反射の影響を多く受けることになります。 上のパターンを見ると、1m高さ(145MHzの1/2λ)で垂直偏波の打上角が低くなっています。 これはHF帯でも同じで、たとえば14MHzで10m高さで垂直偏波にすると打上角が低くなります。 ただし、何れもアンテナゲインは低下します。 2010/8/4 目次に戻る 2010/7/22 工事中 |

写真2

写真2

図1

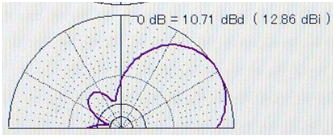

図1 図2

図2