![]() 池田小百合トップページに戻る

池田小百合トップページに戻る

![]() なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

なっとく童謡・唱歌メニューページに戻る

| 池田小百合 なっとく童謡・唱歌 |

| 尋常小学唱歌、大正の童謡 (1) |

| 海 おもちゃのマーチ お山の杉の子 お山の細道 月の沙漠 どんぐりコロコロ とんび |

| 花嫁人形 冬景色 村のかじや めえめえ小山羊 夕日 雪 |

| 雪こんこお馬 |

| 青木存義の略歴 加藤まさをの略歴 葛原しげるの略歴 小松耕輔の略歴 佐々木すぐるの略歴 杉山長谷夫の略歴 蕗谷虹児の略歴 坊田かずまの略歴 室崎琴月の略歴 梁田貞の略歴 |

| 内容は「童謡・唱歌 事典」です(編集中です) |

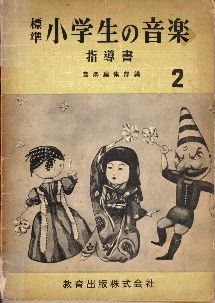

【尋常小学唱歌】 『雪』は、明治四十四年六月二十八日発行の『尋常小学唱歌』第二学年用に掲載されました。子供たちに美しい日本の国土を教えるために作られた文部省唱歌です。作詞者と作曲者は不明です。歌詞は二年生にわかりやすいものです。 軽快なメロディーは、思わずスキップしたくなるような楽しさがあります。楽譜の「ズンズン」「まだふり」は、「タッカタタ」のリズムです。このリズムが歌いやすい。 【『雪』は「こんこ」と歌う】 言葉を連想するゲームで、雪はどんなふうに降るのかという問題が出たら、「こんこ」とか「こんこん」と答える人が多いのではないでしょうか。 文部省唱歌の『雪』を「雪やこんこん 霰やこんこん」と歌っている人も多いと思います。そう歌った人に「コンコンと鳴くのは狐ですよ」と注意すると、爆笑になります。 『雪』の場合、正しくは「こんこ」です。国文学者の池田弥三郎によれば、雪の降りしきる擬音ではなく、「来う来う」が語源で、雪を歓迎する言葉だという。「雪やこんこ」は、「雪よ来い」と雪に呼びかけているのだそうです。なんとも不思議な、心ときめく魅力を持った言葉です。 昔は、今のように生活の音が溢れていなかったので、とても静かで雪の降る音が聞こえるようでした。 昭和三十三年十二月十五日発行『しょうがくせいのおんがく 2』(音楽之友社)では、タイトルが「ゆき」と平仮名です。簡易伴奏譜が掲載されています。「こんこの ところは こんこんに ならないように きを つけて うたいましょう。」と注意書きが付いています。楽譜の「ずんずん」「まだふり」は、「タッカタタ」のリズムです。 ●若い女性を中心に大人気の川浦良枝著「しばわんこ」シリーズ、『しばわんこと童謡を歌おう』(白泉社、平成十七年三月九日初版発行・楽曲解説は八塚慎一郎)。六曲目は『雪』。 解説に、「歌詞には「こんこ」とありますが、今ではすっかり口ずさみやすい「こんこん」で定着しています。」と書いてありますが、『雪』は、「こんこ」と歌うのが正しく、「こんこん」と歌うのは間違いです。「こんこん」で定着はしていません。平成十八年三月二十日第三刷発行も同じ間違った記載のままです。「しばわんこ」はみんなが大好き。次は改訂版を発行してください。 【『雪やこんゝゝ』は「こんこん」と歌う】 しかし、共益商社編『幼稚園唱歌』(共益商社楽器店)明治三十四年七月発行の『雪やこんゝゝ』(東くめ 作歌/瀧廉太郎 作曲)の場合、歌詞は「雪やこんこん、あられやこんこん。もっとふれふれ、とけずにつもれ。~」で、こちらは「こんこん」と歌います。 「こんこ」や「こんこん」の歌詞は、日本各地で古くから歌い継がれている童歌(わらべうた)に題材を得たものです。いずれも雪を呼び歓迎する言葉です。 (岩手)「雪やこんこ 霰やこんこ こんこの山から小豆餅とんでこう」 (京都)「雪やこーんこん 霰やこーんこん お寺の柿の木に いっぱいつーもれ こーんこん」 (群馬)「雪はこんこん 降らっしゃい」 【綿帽子】 雪や霰が降って、山も野原も真っ白な綿帽子のように美しくなり、枯木も、雪のおかげで花が咲いて活気をとりもどしたかのように見えます。綿帽子は花嫁衣裳が白無垢の場合の文金高島田の上にかぶる白い布で、今も用いられています。 昔は家で婚礼をしていたので、子供たちは花嫁姿を見る機会が多く、どの子もその白い綿帽子の美しさを知っていました。 昭和三十年三月一日発行『標準 小学生の音楽 指導書 第2学年用(教育出版)の「ゆき」には、次のような事が書いてあります。「歌詞には理論的に考えると矛盾があるが、指導の場合には、ふれなくてよい。それは、霰が降る時には綿帽子のように雪が積らないことである」。 楽譜の「ずんずん」「まだふり」は、「タッカタン」のリズムです。 綿帽子の説明は次のように書いてあります。「雪国の老人が主としてかぶる帽子で、綿を木型にかぶせ、真綿で包み、うすのりでとめたもので、ふんわりとした感じの帽子」。 【子供と大人の描写はなくても】 雪や霰は降り続き、犬は庭を駆けまわって大喜びです。犬とは対照的に、猫は火燵で寝ています。 この歌には、外のようすや犬や猫の描写はありますが、人は直接描写されていません。 子供や大人は庭で大喜びをしているのでしょうか。それとも、寒いので火燵に入っているのでしょうか。 犬は子供の象徴で、庭を駆けまわって元気に遊んでいて、猫は大人の象徴で、火燵に入ってミカンをたべながら、子供が庭で歓声をあげるのを聞いていると考えてみるのもおもしろいでしょう。 幸せな家庭の風景と考えれば、明るく楽しい歌として長く愛唱され続けているのが納得できます。 【太平洋戦争中は掲載されなかった】 続く昭和七年四月六日発行の『新訂 尋常小学唱歌』第二学年用(文部省)にも掲載されています。しかし、楽譜の「ズンズン」「まだふり」は、「タッカタン」のリズムに変えられています。 昭和十六年発行の国民学校芸能科音楽『うたのほん 下』には掲載されていません。「犬は喜び庭駆けまわり、猫は火燵で丸くなる。」という二番が問題視されたのでしょうか。ペットは生活に潤いを与えてくれる幸せのシンボルです。父や兄が戦場で、お国のために戦っている非常時に、この平和な歌は、省かれて当然だったのでしょう。 【戦後の復活】 戦争が終わると、『二ねんせいのおんがく』(文部省)昭和二十二年五月発行で復活しました。しかも、だれでも弾きながら歌えるように伴奏譜が付いています。この伴奏は、簡単で子供でも弾けます。子供たちに楽しい音楽を与えようとした文部省の姿勢がうかがえます。学校でオルガンやピアノを弾く経験を持った子供たちは、家庭でも弾きたがりました。その結果、家庭にもオルガンやピアノが普及していきました。

【歌い方】 歌は高い声が続くので、高音域を伸ばす発声練習になります。 タッカタッカやタタタタ、タンタタ、タッカタタ、タタタッカ、タンウンなど使われているリズムの種類が非常に多く、その組み合わせにより軽快なメロディーが作られています。活動的な子供たちにピッタリの曲です。 「ゆーきや」と「やーまも」の歌い方は、「ゆウきや」「やアまも」と歌うとタッカのリズムがはっきりします。タッカのリズムの反復は心をわくわくさせてくれます。 さらに「ふっては ふっては」や「のは らも」の同じリズムの繰り返しは自然に楽しさを運んでくれます。 最後の「かれきのこらず はながさく」がこの歌の山になるように、前半から後半にかけてだんだん大きくするように歌います。 勢いに乗ってタタの部分を全部タッカのリズムで歌いたくなりますが、注意したいものです。 全体として明るく、はずんだ歌い方が必要です。それには明るい発声で、タッカタッカのリズムを正しく歌うことが大切です。歌えば思わずスキップして躍りだしたくなります。みんなで躍るのも楽しいでしょう。 【教科書での扱い】 形式は、A(ab)B(ac)十六小節の二部形式の曲。または大楽節二つからできた大きい一部形式の曲といえます。ドレミファソラの六音音階でできています。 昭和三十三年、昭和四十三年に小学校音楽共通教材に指定されましたが、昭和五十二年からは省かれました。現在の小学校の音楽教科書には掲載されていません。 昭和三十年三月一日発行『標準 小学生の音楽 指導書 第2学年用(教育出版)の「ゆき」の歌唱・指導上の注意には、次のように書いてあります。 「雪の降ることの少ない地方(表日本、四国、九州)では、絵や写真を使って「雪国・雪遊び」などについて話合いをさせる」。・・・筆者、池田小百合の住む神奈川県西湘地区では、昭和二十年代には冬季に雪が沢山降りました。雪合戦、雪だるまや雪うさぎを作って遊びました。しかし、地球温暖化の影響でしょうか毎年減少し、今シーズン平成二十年度は、三月三日に一時間ほど雪が舞った程度で終わってしまいました。 昭和五十年生まれの娘が中学一年生の時、スキーのできる子供は、一学年で一人だけでした。娘は夫の実家が山形なので、冬帰郷のたびに蔵王でスキーを楽しんでいたのです。温暖化はさらに進み、今年は二週間も早く河津桜が開花し、松田山をピンクに染めました。小田原は26度と「初夏の陽気」の日もあり、暖かい冬でした。桜が咲き、半袖シャツの子供がいる中で「雪」を歌うのは奇妙な感じです。 ・・・「雪」が、現在の小学校の音楽教科書に掲載されていないのが納得できます。 横田憲一郎著『教科書から消えた 唱歌・童謡』(産経新聞社)には、「雪」は取り上げられていません。 【雪とのつきあい】 実際のところ、雪に閉ざされる北国では、雪かきや雪おろしなど道路や屋根の雪を取り除く作業があり、毎日が雪との戦いです。除雪の費用は地方自治体の財政を大きく圧迫しています。 雪は冬将軍とも呼ばれて、恐れられ、敬遠されています。 そんな中で、子供たちは雪合戦をしたり、雪うさぎや雪だるまを作ったり、かまくらの中で遊んだり、スキーをしたりして雪遊びを楽しみます。冷たい雪を長い時間さわって、しもやけになったり、ひびがきれたり、あかぎれになったりと大変な経験もします。そして雪とのつきあい方を学んでいきます。 【日本の雪景色の美しさ】 雪は日本の風景や日本の心を詠うのに欠かせない題材といって良いでしょう。先人達も雪と戯れ、雪を歌い継いで来ました。 初雪や水仙の葉のたわむまで 芭蕉 うづみ火や我がかくれ家も雪の中 蕪村 雪とけて村いっぱいの子供かな 一茶 【雪降りの擬態語】 雪の降る音を表す言葉「聴雪」には、必ずしも「こんこ」や「こんこん」だけではありません。「しんしん」「ちらちら」「さらさら」という言葉もよく使われますし、「どかどか」と降るというのもあります。珍しいものでは「のんのん」というのがあります。『雪はのんのん』(佐藤竜太作詞 広瀬量平作曲)「雪はのんのん ふりつもる のん のん のん のん ふりつもる」。これは、冬眠して夢を見ている山の熊っこたちの上に、やさしく降る雪です。 【雪を歌った歌】 他にも雪を歌った歌は沢山あります。 歌に詠まれている雪は、たいてい明るいイメージです。冬の季節の便りとして、天空から舞い降りてくる白い妖精のようです。 これは、そんなふうに歌わなければ、冬を乗り切っていく元気が出ないという無意識の知恵の表れかもしれません。 大雪の年は豊作とも言われています。雪が空気中の窒素を土に還元してくれるため、肥料分が豊かになるからという解釈もありますが、これはほんとうでしょうか。 雪は決して迷惑なだけではないと、できれば考えたいものですが。 ・『雪の降る街を』(内村直也作詞 中田喜直作曲)「雪の降る街を 雪の降る街を~」 ・『雪と子供』(小林純一作詞 ノルウェー民謡)「ふれふれ雪よ 降り積もれ 僕らにゃ雪は 友だちだ~」 ・『トロイカ』(音楽舞踊団カチューシャ作詞 ロシア民謡)「雪の白樺並木 夕日が映える~」 ・『ペチカ』(北原白秋作詞 山田耕筰作曲)「雪のふる夜は 楽しいペチカ~」 ・『スキー』(時雨音羽作詞 平井康三郎作曲)「山はしろがね 朝日を浴びて~」 ・『蛍の光』(稲垣千穎作詞 スコットランド民謡)「蛍の光 窓の雪~」 ・『雪山賛歌』(西堀栄三郎作詞 モントローズ作曲)「雪よ岩よ われらが宿り~」 ・『冬の行進』(薩摩忠作詞 越部信義作曲)「いち・に・さん・し、冬は進む~」 ・『もえあがれ雪たち』(阪田寛夫作詞 宇野誠一郎作曲)「もえあがれ雪たち ぼくらの町に降る~」 ・作家、太宰治の『津軽』に出てくる雪は「こな雪」「つぶ雪」「わた雪」「みず雪」「かた雪」「ざらめ雪」「こおり雪」・・・これをヒントに演歌が作られました。大ヒットした曲が歌手・新沼謙治が歌う『津軽恋女』です。「津軽の海よ 竜飛岬は吹雪に凍えるよ~」日本人は、このような歌が大好き。 <わらべ唄「上見れば」> 見上げれば <雪> 〔秋田〕 上見れば 虫コ 中(なが)見れば 綿(わだ)コ 下見れば 雪(ゆぎ)コ 解説:東北地方に共通な雪の唄で、雪の降る状を眺めながら歌うもの。上の方の雪は虫に見え、中ほどの雪は綿のように、下の方だけはハッキリ雪そのものに見えるという歌意。雪をよく写生している。他に東海・北陸地方にも類歌が多い。 「降る降る雪が、空見りゃ虫よ、屋根見りゃ綿よ、下見りゃ雪よ」(岐阜)。 「天な灰(あく)やたつ、下にゃ雪ァ降る」(石川)。 「天上はすすき、下はぼたん」(新潟)。 上記は、降る雪の唄ですが、積もった雪の名作童謡がある。心が凍るようです。 積もった雪 金子みすゞ 上の雪 さむかろな。 つめたい月がさしてゐて。 下の雪 重かろな。 何百人ものせてゐて。 中の雪 さみしかろな。 空も地面(じべた)もみえないで。 〔金子みすゞの略歴〕 本名・テル。明治三十六年、山口県に生まれる。大正末期より雑誌『童話』、『赤い鳥』等に詩を発表。その才能を西條八十に高い評価を受けるが、昭和五年、二十六歳で自らの命を閉じる。近年、埋もれていた遺稿が発見され、全集等々が出版、「みすゞブームがおこる」。(『月』みすゞ詩画集(春陽堂)より抜粋) 【バイエルに似ているか】 長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(ヤマハミュージックメディア)には、「メロディは"わらべ唄風"ではなく、出だしの4小節は『バイエル・ピアノ教則本』の第88番によく似た、明るいはずんだ曲です」と書いてあります。 楽譜を見ましょう。原著88番の冒頭の二小節は似ています。 ●「日本のうた ふるさとのうた」全国実行委員会/編『NHK日本のうた ふるさとのうた100曲』(講談社)には、「メロディーはわらべうたふうではなく、出だしの四小節はバイエルのピアノ教則本六十八番によく似た明るい曲である」と書いてあります。これは間違いです。六十八番は全然違う曲です。 ≪著者・池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

|||||||||||||

【勤労の手本とする歌】 文部省唱歌の中で仕事の歌といえば、最初にあげられるのが、この「村のかじや」でしょう。トンテンカンと槌を打つ音が聞こえてくるような躍動感のある歌で、職人の心意気がおもしろく歌われています。働き者の鍛冶屋を勤労の手本とするために作られた歌です。 【発表】 大正元年(1912年)発行の『尋常小学唱歌』第四学年用に初めて掲載されました。タイトルは「村の鍛冶屋」です。 歌詞は四節まであり、鍛冶屋は評判の「いつこく老爺=(がんこおやじ)」と味のある表現になっています。四年生が歌うには難しい言葉が多く、文語体です。 当時の鍛冶屋は毎日忙しく、朝早くから働いても仕事が間に合わないほどだったようです。「暫時(しばし)もやまずに」「早起早寝の」「かせぐにおひつく 貧乏なくて」「日々に繁盛」となっています。 楽譜はへ長調で四分の二拍子、速度記号は四分音符=84、強弱記号はついていません。 ▼大正元年(1912年)発行『尋常小学唱歌』第四学年用

【昭和十六年十二月十一日ラジオで放送】 【昭和十六年十二月十一日ラジオで放送】 太平洋戦争開戦の昭和16年12月8日から13日の朝日新聞のラジオ番組表を調査していたところ、昭和16年12月11日の11時「四年生の時間」に音楽と対話「村の鍛冶屋」(須藤克三作)東京市南櫻国民学校児童という番組が放送されていることが分りました。 もし『村の鍛冶屋』が歌われたとしたら、大正元年版の歌詞で歌われたのでしょう。 『尋常小学唱歌』二年生には、勤労精神を涵養する『二宮金次郎』があり、少国民教育に重要な役割を果たしました。 『二宮金次郎』は、ヨナ抜き音階で作曲され、農作業をしながら刻苦勉励、勉学に励むことの大切さが歌われています。 【歌詞の改訂】 時代に合わせて歌詞が変わりました。 <昭和十七年版は> 昭和十七年(1942年)発行の『初等科音楽二』国民学校第四学年用に収録の際には、「暫時もやまずに」が「しばしも休まず」に、「いつこく老爺」が「いつこく者よ」など、口語的表現や無難な言葉に変えられました。農具がいろいろ(大鎌、小鎌、馬鍬、作鍬、鋤、鉈)出て来る第三節や、稼ぎにおいつく貧乏なしと労働を顕彰する第四節は削られました。 一番と二番だけになりましたがメロディーは同じです。速度記号は付いていません。ト長調に移調され強弱記号が付けられています。強弱記号を付けて歌うと鍛冶屋の様子がよくわかります。拍子記号は2だけですが、四分の二拍子を表わしています。国民学校芸能科音楽は全て分母の数字が省かれていました。四分の三拍子は3、四分の四拍子は4、八分の六拍子も6となっています。 子供にわかるように鍛冶屋の挿絵が掲載されています。 ▼昭和十七年(1942年)発行『初等科音楽二』国民学校第四学年用

<昭和二十二年版は> 戦時中の唱歌がほとんど削除された昭和二十二年発行の音楽教科書『四年生の音楽』(文部省)で再修正されて、「いっこく者よ、」が「はたらき者よ、」に、「鐵より堅いとじまんの腕で、打ちだす刃物に心こもる」の歌詞も現行のように「なが年きたえた じまんのうでで、うちだすすきくわ 心こもる。」と変えられました。タイトルは『村のかじや』と平仮名になりました。 楽譜はヘ長調にもどされ、四分の二拍子、速度記号は四分音符=96で、初出より速くなっています。いっそう元気に歌う事ができます。子供でもピアノやオルガンを弾いて楽しめるように伴奏譜が掲載されています。 ▼昭和二十二年発行『四年生の音楽』(文部省)

【楽譜について】 へ長調・4分の2拍子、二部形式で起承転結の転の部分「ふいごの」にシ音が登場する六音音階の曲で、そこに来るとさわやかな感じがします。 「ミソソソ ドミミミ」の節が三回あらわれます。この分散和音の進行が、鍛冶屋の鎚音を思わせます。  【教科書から削除】 鍛冶屋の姿を見ることがなくなった昭和五十二年(1977年)、小学校音楽共通教材から省かれて教科書から消えました。 今では、「鍛冶屋」を見た事がある人が少なくなり、正しく説明できなくなってきています。説明されても、若い人にはほとんど理解できないでしょう。 たとえば、発表から一貫して掲載されている歌詞に「ふいごの風さえ」があります。「鞴(ふいご)」とは、箱の中のピストンを手や足で動かして風を送る道具です。「鍛冶屋」を実際に見なければ、これは理解できません。 【共通教材について】 共通教材は、親子で歌える唱歌を残そうと、昭和三十三年(1958年)に、文部省が学習指導要領で設定した曲目です。 同時代のすべての子供たちが共通に歌える歌をもつということは、お互いが成人した時に、幼い頃の共感を誘う思い出の歌となり、生涯心に残るものとなる事が多い。 家庭においては父母や兄弟とも同じ歌が歌えるというようなことも懐かしい思い出になるであろう。つまり年齢や、環境や境遇を越えて、共通に歌える歌を持つ事は、意味の深いことであるし、また、そのような配慮は教育関係者にとって当然必要とされるところでもあろう。 昭和三十三年改訂の学習指導要領から「共通教材」が認定されたのは、このような趣旨によるものであり、以後、共通教材は学習指導要領改訂の都度存続して現在に至っている。 「村のかじや」は昭和三十三年共通教材開設時に選ばれ、昭和四十三年改訂にも継続されましたが、昭和五十二年、省かれました。 ▼昭和44年発行『音楽4』(教育出版)「かじや」の挿絵

▼昭和46年発行『音楽4』(教育出版)「かじや」の挿絵

【レコード情報】 北海道在住の北島治夫さん所有のレコードは四枚。

【歌碑】 金物の町として知られる兵庫県三木市上の丸町の金物神社境内に碑があります。文部省唱歌から『村の鍛冶屋』が消えるのを惜しんで建てられました。碑前には青銅の"ふいご"の模型が置かれ、その正面に第一節の歌詞を刻み、さらに台座正面中央に全曲の楽譜が刻んであります。 文化庁編『親子で歌いつごう日本の歌百選』には、選ばれていません。 【赤井励氏の意見】 赤井励著「讃美歌調唱歌の最後の光り~尋常小学唱歌」の「村の鍛冶屋」解説には、次のような記述があります。 “4年生で習った。「かせぐに追いつく貧乏なくて」の歌詞がほほえましいが、身近に鍛冶屋がいなくなってしまい、陳腐化したというわけか、この曲も教科書に載らなくなった。なんだか金槌を打っている情景を写したような音の動きが秀逸である。どこの国に行っても鍛冶屋の歌で通用するであろう。南能衛の家に作曲の伝聞があるが、今の所は作詞・作曲ともに作者不詳としておきたい。” この文章は、『原典による近代唱歌集成 解説・論文・索引』(ビクター)に掲載されています。 ≪池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【尋常小学唱歌】 大正二年五月発行の『尋常小学唱歌』(文部省)第五学年用で発表されました。歌詞は三・三・五調のリズムで作られています。 曲はト長調、四分の三拍子です。美しい日本の国土と三拍子を学習するために作 られました。以来音楽の教科書に掲載され続け歌い継がれています。 【「冬景色」は真冬の歌ではない】 『冬景色』は、曲名に「冬」がつくので寒いさかりの歌と思っている人が意外に多いようです。冬になると『雪』『冬の夜』『スキー』『ペチカ』などと同じように歌いたい歌として人気の曲です。 曲名は『冬景色』です。しかし、歌詞に「霜」はあっても雪や霰は出てきません。 ・「さ霧」は、霧のこと。「さ」は語調を整える接頭語。「さ」だけでは独立した働きは持っていない。秋の季語なので、「さ霧消ゆる」は、秋は去った事を示す。「霧」は、古くは四季を通じて用いられたが、平安時代以降は、春立つものを「霞」、秋立つものを「霧」という。その霧が消えたので、もう初冬です。 ・「小春日」は、陰暦の十月(現・十一月下旬~十二月上旬)、冬の初めの暖か い日です。 ・「かへり咲の花」とは、春を開花期とするサクラやウメ、ツツジ、ヤマブキな どが、初冬の小春日和の陽気に惑わされて、突然花を咲かせる事があります。この時節外れの開花を「帰り花」といいます。「返り花」「忘れ花」「返り咲き」 「帰り咲き」「二度咲き」などと別名も多くあります。 帰り花は、日照りが続いた年や、台風などで木が傷ついた年に多く見られる現 象だそうです。また、春咲きの花が初冬の寒さと暖かさを経て咲くものと、モク レンやフジなど春に芽が育たなかったものが、この季節になってようやく花を付 ける場合の二パターンがあるそうです。 ・「時雨」は、秋から冬にかけて降ったりやんだりする雨。特徴は天気雨のように、日が照っているのに雨がそぼ降ることです。まさに「時知る雨」です。時雨は、秋時雨、初時雨を経て、本格的になります。また、時雨は朝時雨、夕時雨、小夜(さよ)時雨など、降る時間によって名前が変わります。片時雨は一ヶ所に降る時雨で、村時雨は、ひとしきり降る時雨をいいます。(荒井和生著「ことばの四季」より抜粋) ですから、この「冬景色」の季節は現在の初冬でしょう。 【歌詞について】 「さ霧消ゆる湊江の 舟に白し、朝の霜」=「霧」は秋の季語。その霧が消えて、もう初冬。「朝の霜が、初冬の港の入り江の舟に白い。」と、みごとな倒置法で書かれている。 「げに」=まことに。 「のどけしや」=おだやかだ。 「雲は落ち」=雲が低くたれこめていること。 「それと分かじ」=そこに家や人がいることがわからない。 【麦踏みについて】 二番の歌詞に、「麦を踏む」とあります。昔は子どもも貴重な労働力で、麦踏みをやらされました。根気のいる単純労働です。 現在は、麦畑も少なくなり、「麦は踏んで育てる」事を知らない子どもがほとんどになってしまいました。説明しなくてはならないでしょう。しかし、「鍛冶屋、汽車、水車、馬車、ソリ、船頭、囲炉裏、縁側、瓦屋根」などと同様に、説明しても理解できないと思います。説明すべき大人も、実物を見たことがなくなっています。 麦の幼い茎葉を上から踏みつける作業。晩秋~冬季に行われる。回数は気候(雪が降らない地域もある)、土質、品種、播種期、播種量および施肥量によって異なるが,ふつう本葉が三~四枚になったころを第一回目として幼植物時代に三回ぐらい行う。 【歌詞の考察・・・人生の隠喩】 日本全国どこにでもある初冬の一日(朝、昼、晩)の風景描写だけの歌なのでしょうか。歌詞をもう一度よく読んでみましょう。 一番は、初冬の早朝の港の入り江、二番は、昼ののどかな麦畑、そして三番は、厳しい夕暮れの里の風景を歌ったものです。 見方を変えると一番で作者が注目しているのは、「いまだ覚めず」とありますから、朝まだ寝ている人です。二番では、「人は畑に麦を踏む」と昼に畑で元気に働く人が登場しています。三番では、「日が暮れて」仕事を終えて家の中で休んでいる人に注目しています。このように、作者は初冬の風景だけでなく、そこで暮らす人の営みを描きたかったのではないでしょうか。 水鳥は鳴き始めましたが、早朝なので人はまだ起きていません。烏が高鳴きする昼には、人が働いている様子がのどかです。夜になると家からもれる灯火だけが人の生活をしのばせます。 人の一日の朝、昼、晩の様子は、さらに人の一生ととらえることもできるでしょう。静かな朝の始まりは揺籃(ようらん/幼年)期、昼は烏も人も花も元気に生きている活動(青年)期、三番は、嵐の後で日が暮れ眠りにつく休息(老年)期を象徴しているのです。 そのような解釈が成立するためには、一番から三番までの全ての歌詞が必要となります。 この解釈を裏付けるように、川崎洋は『心にしみる教科書の歌』(いそっぷ社、2003年四月十日発行)で、次のように書いています。 「三番は野辺の里の夕べの風景です。穏やかな二番から一転した厳しい冬の息づかいを感じさせられます。わたしは人生の冬を迎えているので、三番は心にしみます。」 【教科書の扱い】 ・昭和七年発行の『新訂 尋常小学唱歌』第五学年用は、「冬景色」のタイトルで三番まで掲載してあります。ト長調、四分の三拍子、斉唱です。 ・昭和十八年発行の国民学校芸能科音楽『初等科音楽』(三)は、「冬景色」のタイトルで三番まで掲載。ト長調、3と書いてあるのは四分の三拍子のことです。三部合唱に編曲がしてある。三部合唱を教えました。 ・昭和二十二年版の『五年生の音楽』では、一番と二番だけが掲載され、三番は省かれました。文部省は、作者の隠された意図を理解していなかったのでしょう。タイトルは「冬景色」で、ヘ長調に下げられました。四分の三拍子、三部合唱。簡易伴奏譜が付いていました。作詞作曲不明と書いてあります。 ・昭和三十三年には、小学校五年生用「共通教材」の一曲に選ばれました。昭和三十五年発行の『小学生の音楽5』(音楽之友社)は、「冬げしき」のタイトルになっています。二部合唱に編曲してあります。ト長調、一番と二番、簡易伴奏楽譜付き。 ・昭和六十三年発行の『新しい音楽5』(東京書籍)には、「冬景色」二部合唱、ヘ長調、一、二番を掲載。

・平成八年発行、平成十三年発行の『小学生の音楽5』(教育芸術社)の曲名は「冬げしき」で、文語体のまま三番までの歌詞が掲載されています。楽譜はヘ長調。 ・平成二十一年発行の『新しい音楽5』(東京書籍)、『音楽のおくりもの5』(教育出版)も「冬げしき」、三番まで掲載、へ長調 ●長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(YAMAHA)の「現在学校では3番の歌詞が難解なためか、2番までしか教えません」は間違い。三番まで教えています。 【「ドーミーソー」歌い出しの効果】 歌詞が文語体で意味が難しいにもかかわらず、愛唱され続けるのはなぜでしょう。 そのヒントは、歌い出しにあります。「さアーぎーりー」の歌い出しが、「ア」の母音で始まるので、大きく口をあけて気持ちよく歌えます。また、わかりやすい「ドーミーソー」で始まるメロディーなので親しみやすく、覚えやすいのです。歌は最初の一声が大切です。 【二部形式の曲】 一行目と二行目、四行目は同じリズムで、三行目の「たアーだアー水鳥の」は、リズムを変えています。ここは、気持ちを変えて弱く歌い出しますが、「ア」の母音で延ばすので、暗くならずにすみます。だんだん大きく歌い、三行目がこの歌の山場になるようにします。よく整った二部形式、七音音階の曲です。 【作者は誰か】 この歌は、歌詞を作った人と、作曲をした人がわかっていません。他の文部省唱歌と同じように作者探しが盛んです。多くの研究者が、高野辰之の作詞、岡野貞一の作曲ではないかと推測しています。詩風、曲風が一致するし、発表年と適用する学年の空白を考え合わせると二人の曲と思うのでしょう。 しかし、文部省唱歌は、選ばれた作詞作曲委員により共作、合議制で作られたものです。【尋常小学唱歌】 赤井励氏が論文「尋常小学唱歌研究の現状」の中で述べているように、文部省唱歌の原稿は文部省が報酬を出して買い取ったものなので、著作権は文部省にあります。 文部省唱歌の著作権の決定は、当時の自筆原稿とその添削過程を見ない限り不可能で、伝聞や第三者の記述による著作権設定は必ず「伝聞」と明記しておくべきです(『原典による近代唱歌集成』ビクターエンタテインメント)。 文部省唱歌は、誰が作ったかということよりも、いかに国の教育方針に即した歌が作られたかを検証する方が重要で、それについては、一曲一曲研究の余地があります。 この『冬景色』も、作った人の名前が判明していなくても、文部省唱歌の傑作であることは、だれでも認めています。小学校で歌い、大人になり大好きな歌として再び歌われる歌です。 【レコード情報】 ビクターB692 収録曲「冬げしき」「おぼろ月夜」「われは海の子」「ふるさと」。 “学校ダンス”用となっていて、歌詞カードではなく振付が印刷されている。 歌唱 全国児童生徒発声指導研究会(高津小学校児童)。この川崎市立高津小学校は、昭和29年度NHK全国唱歌ラジオコンクール優秀校(最優秀は東京都中野区立上高田小学校)。 この情報とコピーは、北海道在住のレコードコレクター北島治夫さんからいただきました。ありがとうございました(2011年2月18日)。

≪池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

【発表】 『尋常小学唱歌 第五学年用』(文部省)大正二年(1913年)五月二十八日発行に掲載されています。そのほか『みがかずば』『鯉のぼり』『加藤淸正』『三才女』『冬景色』『入營を送る』『水師營の會見』など二十一曲が掲載。 【掲載内容】 「松原遠く消ゆるところ、」と歌い出す、ゆったりとした三拍子(タタタンタンのリズム)の美しい旋律です。それは、波が岸に打ち寄せるようすを思わせます。へ長調、大楽節三つからできた三部形式の曲です。 一番は昼の海、二番は夜の海というように、対照的なのどかな風景を歌ったものです。 二番の歌詞の「島山」は、山の形をした島のこと。「著き」は、きわだってはっきりしたという意味です。「漁火」は、魚を寄せるための灯り。「浦風」は、入り江になった海岸を吹く風のこと。「沙」は、小さい石や砂。ここでは浜辺の砂の意味です。 最後に「みーよ(ターアータンのリズム)」が二回繰り返されリズムが変わります。堂々とした海を実感して気分よく声を張り上げ歌い納める所が、この歌が長く歌われる人気の秘密です。 日本の美しい国土を子供たちに教えるために作られた歌です。歌詞は文語体で書かれているので難しいですが、それは美しい日本語です。歌う前に朗読も楽しみたいものです。作者は不詳です。 【その後の教科書での扱い】 ・『新訂 尋常小学唱歌』第五学年 昭和七年発行に掲載。♩=84、へ長調、四分の三拍子。 ・『初等科音楽三』第五学年用 昭和十八年発行に掲載。三部合唱になっている。 ・『五年生の音楽』昭和二十二年発行に掲載。「見よ、」から六小節が部分二部合唱になっている。伴奏譜が付いている。 <小学校音楽共通教材(歌唱)> 昭和三十三年、昭和四十三年に第五学年用として選ばれている。昭和五十二年から外された。昭和五十二年からは「うみ(ウミ)」(作詞:林柳波/作曲:井上武士)が第一学年用共通教材として選ばれている。 ・『小学生の音楽5』(教育芸術社)平成二十一年発行に「海」が掲載されている。一社のみ。 【著者より引用及び著作権についてお願い】 ≪著者・池田小百合≫ |

【楽しい童謡の出現】 小さなどんぐりと、心やさしいどじょうの物語の歌です。山から転がって落ちてきたどんぐりが、池にはまってしまい、困っていると、どじょうが出てきて一緒に遊んでくれるのです。どんぐりと、どじょうが擬人法で描かれています。 子どもたちが待ちに待っていた楽しい童謡の出現でした。「どんぐりコロコロ どんぐりこ」と間違って歌われることがあります。どんぐりが池に落ちるので、「ドンブリコ」が正しいのです。 この詩を作った青木存義少年は、本を夜遅くまで読んでいて、朝寝坊をするので、母が池にどじょうを放ち、喜ばせて早起きをさせようとしたのだそうです。 この体験から詩が生まれたと言われています(鮎川哲也著『唱歌のふるさと旅愁』(音楽之友社)による)。 覚えやすい歌詞と単純なメロディーなので、遊戯をまじえて小さい子どもでも歌える所が魅力です。大人が歌うと、秋の日に野山を駆けまわった子どもの頃がよみがえり、なつかしさで心がなごみます。

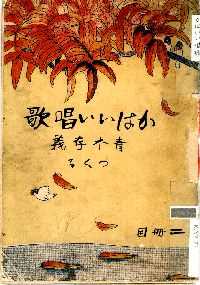

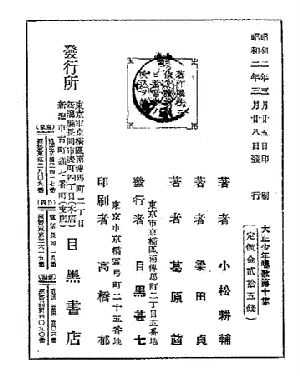

【どんぐりで遊ぶ・食べる】 どんぐりで遊んだ経験を持つ人は多いことでしょう。どんぐりは、ブナ科のクヌギ、アベマキ、スダジイ、マテバシイ、カシワ、コナラ、ミズナラ、アカガシ、シラカシなどの実の総称です。 ドングリのなる木は春から初夏に花が咲きますが、果実はその年の秋に実るものと、次の年の秋に実るものとがあります。ドングリの実をおおったり、ささえている部分を殻斗(かくと)といいます。 殻斗から離れた実は地面に落ち、とがった方から根が出てきます。 特に人気のあるドングリは鉄砲の弾丸型のほっそりしたシイの実で、マッチ棒をさしてコマを作って遊びました。 どんぐりが沢山取れる地域では、どんぐりをゆでて皮を取り、実をすり鉢でつぶし、さらしてから「どんぐり団子」を作って食べました。手間のかかる作業ですが、食べる物が少ない時には、これは貴重な栄養源でした。 大人になっても、どんぐりが落ちていると、なつかしくて拾わずにはいられません。 【拾ったドングリから虫が】 私、池田小百合は、小学生の時、拾ったドングリを箱に入れて大切にしておき、ある日、ふたを開けると白いウジ虫が這い出てきて驚いたことがある。これはゾウムシの幼虫です。ドングリの実が小さくできた頃、すでにドングリの中に卵が産みつけられていたことを、後日図鑑で知り、再び驚いたのを覚えている。 卵からかえったゾウムシの幼虫は、ドングリの中身を食べて大きくなり、やがて土の中でさなぎになるためにドングリの中から出てくる。水に浮かぶドングリは、虫に食われて空洞ができているか、水分が抜けて干からびてしまっているので、芽を出すことはできません。 【『かはいい唱歌』を二冊出版】 青木存義は、『かはいい唱歌』(共益商社書店発行)を二冊出版しました。一冊目と二冊目で合計二十篇が収められています。 その中で青木は、「子どもが見た世界を、子どもの心であらわしたものです」と自作を語っています。 <一冊目> ・一冊目は、大正十年十月四日発行です。 (松島町教育委員会教育課生涯学習班担当主査による・平成18年8月22日回答) ・合計十篇 ピアノ伴奏付で掲載。28ページ23センチの大きさのスコア1冊。(昭和2年7月18日8版 国立音楽大学附属図書館所蔵)。 ・掲載曲=「先生」「こねこ」「波のいたづら」中田章作曲、「さくら」「なんだらう」島崎赤太郎作曲、「ゴム風船」「お池のひごひ」福井直秋作曲、「縄飛」岡野貞一作曲、「リン」「あさがほ」齋藤仙司作曲。 ・作曲をしたのは、東京音楽学校の関係者で、当時を代表する作曲者ばかりですが、現在歌われている曲はありません。  <二冊目> <二冊目>・二冊目は、大正十一年五月四日発行のようです。 (松島町教育委員会教育課生涯学習班担当主査による・平成18年9月4日回答)。 ・・・一回目の平成18年8月22日の回答では「二冊目は大正11年5月に発行」と書いてあったので、再度手紙を出しました。 ・・・二回目の平成18年9月4日の回答は「二冊目の発行日は大正11年5月4日発行となっております」。 ところが、国立音楽大学附属図書館及び宮城県図書館所蔵資料の奥付を調査したところ、共に同じで、次のように書いてありました。 ・大正十年十月一日印刷 ・大正十年十月四日発行 ・大正十三年三月二十日五版発行 著者 青木存義、 発行兼印刷者 合資会社 共益商社書店 以上のように、奥付は二冊目も一冊目と同じ「大正十年十月四日発行」になっています。私は目を疑いました。 そして、平成21年7月18日に松島町教育委員会教育課生涯学習班担当主査に「過日教えていただいた二冊目が大正11年5月4日発行と確認できる本の奥付を送って下さい」という手紙を送りました。 ・・・すると、平成21年7月23日に回答と奥付が送られてきました。回答には次のように書いてありました。 「大正11年5月4日発行」についてですが、当教育委員会が平成16年5月に発行しました「かはいい唱歌―掲載資料編―」から回答させていただきました。この冊子は当時の担当者が各種資料を集め再度活字にし、取りまとめたものです。活字にする際の原本となった資料は現在当方の手元にない状況です。

【結論】 <二冊目>は「大正11年5月4日発行」が正しい。 理由は、この文の後記の「とんび」が掲載された『大正少年唱歌』の奥付を見るとわかるように、昔の出版物の奥付は正確ではない。初版を見て打ち直したものなので正しい。編集する松島町教育委員会にとって「團栗ころころ」が掲載された一番重要な奥付を打ち間違えるはずがない。 ・平成21年7月30日、松島町教育委員会作成『かはいい唱歌-掲載資料編』(平成16年5月発行)が送られてきました。これは、一般の人からの問い合わせに対応するためにまとめた冊子で、手持ちの資料を全て再活字化したものです。楽譜部分は省略され反映されていない。この時、初版本があったのですから、『大分県先哲叢書 瀧廉太郎 資料集』のように、そのまま複写の形で残せなかったものかと残念です。 ★『かはいい唱歌』二冊目の初版本は、誰が所蔵しているのでしょう。 ・平成21年7月31日、青木存義の著作権相続者・東京都武蔵野市在住の青木佐知子さんに手紙を出し、学習のためということで、『かはいい唱歌』一冊目の表紙のカラー複写、初版奥付の複写、『かはいい唱歌』二冊目の初版奥付の複写をお願いしました。(★現在返信待ち) ・平成21年8月1日、松島町観瀾亭と松島博物館にも、『かはいい唱歌』一冊目の表紙のカラー複写、初版奥付の複写、『かはいい唱歌』二冊目の初版奥付の複写を問い合わせましたが、本は所蔵していませんでした。私はがっかりしました。『かはいい唱歌』二冊目の初版本を見るのは絶望的なようです。

・合計十篇 ピアノ伴奏付で掲載。28ページ23センチの大きさのスコア1冊。 (大正13年3月20日発行5版 国立音楽大学附属図書館所蔵/宮城県図書館所蔵)。 ・掲載曲=「團栗ころころ」「兎と狸」梁田貞作曲、「はこには」「はと」中田章作曲、「電話」草川信作曲、「お月様」草川宣雄作曲、「山雀太夫」弘田龍太郎作曲、「せみ」大和田愛羅作曲、「父様母様」室崎清太郎(琴月)作曲、「落葉舟」澤崎定之作曲。 ・作曲をしたのは、東京音楽学校の関係者で、当時を代表する作曲者ばかりですが、現在歌われている曲は「團栗ころころ」だけです。 【歌詞について】 私、池田小百合は、宮城県図書館から送られて来た歌詞を見て驚きました。 タイトルは、いままで見たこともない「團栗ころころ」でした。さらに、一番の三行目と四行目は以下のように「 」(カギカッコ)と!(感嘆符))が付いていました。 泥鰌が出て來て、「今日は! 坊ちゃん一緒に 遊びませう。」 ●与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫)の記載「―『かわいい唱歌』大10・10」は間違い。「大10・10」は『かはいい唱歌』の一冊目の発行日です。「團栗ころころ」が掲載されている二冊目は「大11・5」が正しい。・・・このため、多くの研究者が「唱歌集『かわいい唱歌』の第一冊(一九二一 共益商社書店)に載りました」と思い込んでしまっています。 ●『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)に書いてある「一九二一(大正十)年、「かわいい唱歌」という歌集に初めて収められ」も間違い。「一九二二(大正十一)年五月四日発行の「かはいい唱歌」二冊目に掲載」が正しい。 これらの記載は、間違っているのに文献として全ての出版物に使われてしまっています。 ●上笙一郎編『日本童謡事典』の解説「作詩者の青木存義が編んだ全三冊の唱歌集『かはいい唱歌』の第一冊(一九二一<大10年>・共益商社書店)に、初めて掲載」は間違い。・・・なぜ「全三冊」になっているかは理由があります。文献として使った鮎川哲也『唱歌のふるさと 旅愁』(音楽之友社)に次のように書いてあるものを、読み違えたからです。 「存義夫人、青木歌子は、四季のうたを作詞。これを三巻にまとめて共益商社から出版した。三巻合わせて五十二篇にものぼる。曲をつけた人々がまたすばらしい顔ぶれで、・・・」。「父は当時音楽学校の教授をしていましたから、こうした先生方とも交流があったものと思います」。・・・これは、『かはいい唱歌』についてではなく、青木歌子の著作物について書かれたものです。 このページだけでなく、この本『唱歌のふるさと 花』『唱歌のふるさと うみ』『唱歌のふるさと 旅愁』の記載は、まとまりが悪く、非常にわかりにくい部分が多い。そのことを音楽之友社に連絡すると、「近日中に他の出版社から一巻にまとめなおして改訂版を出版する予定があります」とのことでしたが、出版されないうちに、著者鮎川哲也は突然亡くなってしまいました。私は、がっかりしました。 この本は、遺族の方々から聞き取り調査をした貴重な資料だからです。 同じ上笙一郎編『日本童謡事典』の六ページ「青木存義 経歴」には、『かわいい唱歌』全二冊と書いてあります。この記載は正しい。 【教科書でのあつかい】 昭和二十二年発行の『二ねんせいのおんがく』(文部省)に取り上げられて以降、愛唱され続けています。タイトルは「どんぐり コロコ ロ」です。歌詞は「コロコロ」「ドンブリコ」「山」以外は平仮名で書いてあります。 ハ長調 四分の二拍子。七音音階でできています。ほとんど十六分音符を連ねた単純なリズムの繰り返しです。言葉のアクセントにしたがって作られているので歌いやすい。「は まっ て」は、シンコペーションのリズムになっています。「まっ」に軽くアクセントをつけるだけで、正しく歌う事ができます。また、「さあ たい へん」の「さあ」と「た」の間の六度の音程も、子どもでも難なく歌う事ができます。 ピアノやオルガンを弾きながら歌う事ができるように伴奏譜が付いています。この伴奏も、無駄な音がなく、弾きやすくできています。木琴やハー モニカでも楽しく演奏できます。どんぐりやどじょうのお面をつけての劇やリズム遊戯の曲として人気でした。 【コロムビア「日本童謡名曲集」(第2集)の歌詞と楽譜、解説・振付】 コロムビアこどもレコード(10インチ盤 78回転SPレコード) 日本童謡名曲集(第2集) 「すずめの学校」 (歌手は小宮山幸子)、「どんぐり ころころ」(歌手は伴久美子)。 レコード番号 C155 マトリックス番号は「どんぐり ころころ」が2213400、「すずめの学校」が1213393.

【リズム遊戯】 昭和四十年代に使われた教師用指導書『音楽2』(教育出版)に 掲載されたリズム遊戯。タイトルは「どんぐり ころころ」。

【昭和30年 音楽遊戯】 『標準 小学生の音楽 2』指導書(昭和30年3月1日発行) 振付 睦 哲也

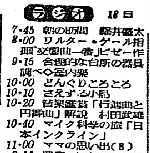

【三番は子どもたちが作ったのか】 三番の歌詞があることをインターネット上で知りました。そこで調べてみる事にしました。 作詞者の青木存義の家は、地元(宮城県宮城郡松島町幡谷)の名門でした。明治のころに仙台に移り、その屋敷跡に松島町立松島第五小学校ができました。小学校には運動場もあるので、青木家の敷地が広かったことが想像できます。 青木が作ったのは二番までの歌詞ですが、松島第五小学校では、こんなに楽しい三番を全校児童が歌い継いでいます。校長先生が三番を歌って教えてくださいました。その歌詞は次のようでした。 三 どんぐり コロコロ ないてたら なかよし こりすが やってきて おちばに くるんで おんぶして いそいで お山に つれてった 校長先生のお話では、「いつ、だれが作ったかは定かではありません。『二番までではかわいそうだ』と言うことで、子どもたちが作ったのでしょう。 青木存義は大地主の家に生まれ、「坊ちゃん」と言われていて、それで歌詞の中に「坊ちゃん」が出てくるそうです。また、子どもの頃、朝寝坊だったので、母親が池にドジョウを放し喜ばせて早起きをさせようとした話も伝わっています。その池は、今の小学校の校庭にはありません。 現在、子どもたちは二部合唱にしたものを歌っています。三番を歌う時は、青木存義が作ったのは二番までだったことを説明してください」。 私、池田小百合の「二行目は、"なかよし こりすが やってきて"ですか?」との質問に対して、二回繰り返し、電話の向こうで口ずさんでから「はいそうです。"やってきて"です」との返事でした(平成十六年一月十九日電話にて)。 三番は完結編になっています。「おちばに くるんで おんぶして」が、なんとも心あたたまる歌詞です。 その時は、子どもたちが作って歌っているのは素敵だなと思いました。 そして、自分の童謡の会でも、出版物でも、講演会でも、この感動を語りました。そして、みんなで歌いました。 しかし、事実は子供たちが作った歌詞ではありませんでした。  【三番は岩河三郎が作った】 【三番は岩河三郎が作った】私が主宰している小田原市内の童謡の会の会員が、「NHKラジオ第一放送の『気になることば』を聴いていたら、・・・岩河三郎の童謡合唱曲集に三番が掲載されていて、作ったのは岩河三郎で・・・」と情報をよせてくれました。 その楽譜は、編曲 岩河三郎『同声/女声合唱のための 童謡絵巻 第3巻』(カワイ出版)昭和63年4月1日発行。初演は、昭和62年6月6日 新座少年少女合唱団。タイトルは「どんぐりころころ」。 歌詞のページには二番までが掲載されていて、「曲中の3番にあたる歌詩は原詩にはない」と注意書きがあります。三部合唱曲の三番の歌詞は次のようです。 三 どんぐり ころころ ないてたら なかよし こりすが とんできて おちばに くるんで おんぶして いそいで おやまに つれてった 岩河三郎が合唱に編曲した時に作ったものです。岩河三郎によると、歌の背景に広がりを持たせるためにリスの存在を加え、母親のぬくもりを感じさせる言葉「おちばに くるんで おんぶして」を用いたのだそうです。 三番は松島第五小学校の子どもたちが作ったものではありませんでした。また、三番の二行目の原詞は「なかよし こりすが とんできて」でした。この調査結果を校長先生に報告しました。後日、連絡が取れた時には、すでに別の校長先生に代っていました。 ●長田暁二著『心にのこる日本の歌101選』(YAMAHA)の記載「松島第五小学校では、三番が自然発生的に創られて、歌われているといいます」は間違いということになります。 この本の「どんぐりころころ」のページには他にも沢山の間違いがあります。 ●「大正10(1921)年発刊の『かわいい唱歌』に初めて載り」は間違い。 ●「青木存義が編んだ全三冊の唱歌集の一冊目」は間違い。 ●『昭和24年文部省発行の『二ねんせいの音楽』に再登場』は間違い。 【岩河三郎(いわかわさぶろう)の略歴】 ・大正十二年(1923年)九月九日、富山県富山市生まれ。 ・昭和二十二年(1947年)、東京音楽学校(現・東京藝術大学)声楽科卒業。後に作曲家となり平井康三郎、池内友次郎に師事。日本童謡協会理事、山口大学教授を歴任。日本作曲家協議会会員。 ・「一日に何ども」(NHKの番組『ひる休みのおくりもの』委嘱作品)/「お台所のうた」/「水芭蕉」(第43回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲)/「巣立ちの歌」(村野四郎作詞)「♪花の色 雲の影 なつかしいあの想い出・・・」など特に子どものための合唱曲を数多く作曲した。 ・平成二十五年(2013年)九月十六日、死去。九十歳。  【ラジオからも放送された】 【ラジオからも放送された】ラジオからも放送された記録が残っています。これは、朝日新聞復刻版で確認できました。 ・昭和24年10月18日(火曜日)NHKラジオ第一10時~10時10分 ひらがなで「どんぐりころころ」と書いてある。番組名は「幼児の時間」。歌手は若葉陽子。 ・昭和24年10月14日(金曜日)NHKラジオ第一10時~10時10分の番組表 東京朝日新聞「どんぐりころころ」 大阪朝日新聞「お手々遊び=若葉陽子ら」 読売新聞「おてて遊び若葉陽子他」 毎日新聞「幼児向『象の鼻が長いわけ』」 【なじみが薄い作者】 歌はだれでも知っていますが、作詞者、作曲者に関してはなじみが薄いようです。 【青木存義の略歴】 ・作詞者の青木存義(あおきながよし)は、明治十二年(1879年)八月十五日、宮城県宮城郡幡谷(はたや)村新田(現・松島町幡谷字新田)で生まれました。 ・明治三十九年七月、東京帝国大学(現・東京大学)文科大学文学科(国文学受験)を卒業。国文学者になりました。 ・明治四十五年四月、東京農業大学講師。 ・大正六年十二月、東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)教授。 ・大正十三年十二月、文部省図書監修官。 ・昭和九年八月、新潟高等学校長。在任中の昭和十年(1935年)四月十九日、五十五歳で亡くなりました(『児童文化人名辞典』(日外アソシエーツ)及び読売新聞文化部編『愛唱歌ものがたり』(岩波書店)による)。 家庭での存義は、子供をとても可愛がりました。夕食をすますと子供と一緒になって童心に還って花札などをして遊び、みんなで近所のおそば屋さんに注文して夜食に熱い麺を食べたそうです。子供が寝た後、書斎で二時、三時まで勉強をしたので、また夜ふかしをして結局、早起きの習慣は大人になっても身に付きませんでした(このエピソードは、鮎川哲也著『唱歌のふるさと旅愁』(音楽之友社)にあります)。 青木存義は、明治四十四年五月発行の『尋常小学唱歌(一)』に掲載された「菊の花」(見事に咲いた かきねの小菊。~)の作詞者です。作曲者不明。 この作詞をした頃の青木は、明治三十九年に東京帝国大学(現・東京大学)文科大学文学科を卒業し、国文学者になりました。そして明治四十五年四月からは東京農業大学講師を委嘱され活躍がはじまったばかりです。 日本の唱歌には「菊の花」というタイトルの作品が二つあるので間違われる事があるようです。もう一つは昭和十六年三月発行の『うたのほん 下』に発表された小林愛雄(あいゆう)作詞・井上武士作曲の「菊の花」(きれいな 花よ、菊の 花、~)です。小林と井上は国民学校音楽科教科書編纂委員に任命されています。昭和十六年からは青木存義作詞の「菊の花」に代って、小林愛雄作詞の「菊の花」が教科書に載ったので、青木の「菊の花」は、しだいに歌われなくなりました。 【梁田貞(やなだただし)の略歴】 ・明治十八年(1885年)七月三日、北海道札幌駅近くの北五条通りにあった開拓使以来の官舎で、六男二女の四男として生まれました。父は北海道開拓使本庁に勤める建築技師で、札幌の都市計画を担当した。母は琴や琵琶、三味線を嗜んでいた。 札幌に初めてできた幼稚園に手伝いに行く祖母について行き、オルガン伴奏を聴いて育ち、歌うことが大好きな子どもに成長しました。また、十三、十四歳の頃に軍楽隊の演奏する「美しき天然」に魅せられ、音楽を志したという。 ・創成高等小学校、札幌中学校(現・札幌南高校)を(1904年)卒業し、やがては音楽の道に進みたいと夢見るようになりました。 ・明治三十七年(1904年)、親の意向に沿って札幌農学校予科(現・北海道大学)に入学しました。しかし音楽への道を諦めきれず、同年中退。父と叔父の反対を押し切り、「音楽学校と早稲田大学商科を同時に受験し、前者に不合格だった場合は、早大に入る」という条件で許してもらい受験にこぎつけるが、音楽学校は不合格になった。 ・明治三十八年(1905年)、受かった早稲田大学商科に入学します。しかし音楽への情熱はやみ難く、中退し予備校に三年通い、ついに明治四十二年(1909年)、東京音楽学校(現・東京藝術大学)本科声楽部に二十三歳で入学。同期には在学以前よりの仲間である中山晋平、先輩には小松耕輔、牛山充らがいた。 ・明治四十五年(1912年)本科を卒業すると、東京府立第一中学(現・日比谷高校)に奉職(昭和二十四年まで三十七年間にわたって勤めた)。嘱託として勤務しながら東京音楽学校研究科声楽部に進学、大正三年(1914年)に修了すると、さらに研究科作曲部へ進学、大正七年(1918年)修了。 在学中より作曲の才能を発揮しましたが、美声だったので声楽家への道を歩み始めました。しかし、すぐれた技量を持ちながら声楽家としては立たず、やがて「音楽とは、音を楽しむものだ」と考えはじめ、「そうだ、子どもたちに歌う楽しさを教えていこう」と音楽教育家になりました。 ・1912年に東京府立第一中学の音楽教師となったのを振り出しに、大正八年(1919年)には東京府立第五中学校(現・小石川高校)嘱託、東京府本郷区駒込曙町一六番地トの一八(現・文京区本駒込二‐一辺)に居住し、開校(大正八年)以来、五年間勤務(一中と五中兼任)。 (註Ⅰ) 作詞者の青木存義は、『かはいい唱歌』(共益商社書店発行)を二冊出版しました。一冊目は大正十年(1921年)十月四日発行。二冊目は大正十一年(1922年)五月四日発行。二冊目に「團栗ころころ」というタイトルで掲載されている。この頃の作品ということになります。はっきりした作曲年月日は不明。 (註Ⅱ) 以下の成城学園、玉川学園にはドングリ林やドングリ道が存在する。 ・大正十年(1921年)には成城尋常小学校嘱託、ここで知り合った小原國芳とは強い信頼関係で結ばれ、小原の興した玉川学園でも講師を勤め、昭和二十三年(1948年)に玉川大学助教授に就任した。 ・大正十二年(1923年)には東京外国語学校講師、母校の東京音楽学校講師。大正十四年(1925年)には成城学園講師。昭和八年(1933年)には学習院講師。昭和十七年(1942年)には東京女子体育音楽学校講師と各学校で音楽を教えた。 声を出して歌う楽しさを、そして優れた楽曲を聴くことで音楽のすばらしさを、生徒たちに教えました。それまでの音楽とは全く違う、生徒の顔が輝き、笑顔がこぼれる授業でした。その革新的な授業は、後に日本中の学校音楽に大きな影響を与えました。十校以上もの学校の嘱託を勤め、楽しい音楽の授業をしました。たくさんの学校に勤めたのは、自分の音楽教育を広めるためで、梁田は「一つの学校に勤めただけでは意味がない」と考えていました。熱心で真摯な教えぶりは生徒たちに強烈な印象を残し、「ライオン」のニックネームで親しまれた。教え子は二万人とも三万人とも言われています。その後、半生を描いた今泉善珠監督の教育劇映画『音楽教師』が制作されている。 梁田貞の名前は普通「やなだ・てい」と呼ばれることが多いのですが、「やなだ・ただし」が本当です。しかし、彼の生徒たちは「やなてい」と略し、愛情を込めて呼んでいました。 ●『二ねんせいのおんがく』(教育芸術社・昭和三十年発行)では、「うた・あおきありよし/きょく・やなだてい」となっています。これは間違い。 ・作曲家としても活躍しました。作品には、大正二年(1913年)二十八歳の時に作曲した「城ヶ島の雨」(北原白秋・作詞)があります。島村抱月の芸術座による芸術座音楽会第一回演奏会のために、北原白秋の詩による「城ケ島の雨」を自作自演し(ピアノ伴奏は松平信博)、その声価を決定的なものとした。この曲は、白秋の原稿が遅れたため、発表会前日の夜に徹夜で作曲したもので、梁田が芸術座音楽会で自ら歌ったことは有名です。テノール歌手の奥田良三は札幌中学の後輩で、この歌をコンサートのごとに歌い、レコードにも吹き込んで全国に流行させました。 しかし、毎日新聞学芸部「歌をたずねて」には、「発表会当初、この歌の評判は、いまひとつだったという」とある。翌日の朝日新聞には「梁田貞氏の次中音独唱(テノールソロ)三章の如きヴアルガアにして洗練せられざる事野蛮人の唄の如く「ふなうた」の劣悪な歌ひ振りなどは反感を抱かずには居られなかった」とある。*「ふなうた」=「城ケ島の雨」 ・大正期に入ると、童謡運動の一翼を担い、梁田貞と小松耕輔、葛原𦱳の三人の共編で目黒書店から『大正幼年唱歌』全十二集(大正四年八月から大正七年一月にかけて出版、のち一冊に合本して大正十四年十一月に刊行)。一集に十曲が収められ、無伴奏の形で発表された。 ・続いて三人の共編で目黒書店から『大正少年唱歌』全十二集(大正七年五月二十日から昭和四年十一月二十日にかけて出版、のち一冊に合本して昭和六年四月四日発行)。主として小学生向きの唱歌集。一集に十曲ずつ無伴奏の形で掲載発表。 (註)第一集の緒言に「小學兒童のために、本集を公にせんとす」「本集は一學年毎に二集二十曲づゝの豫定を以て編纂し、六學年十二集百二十曲にて完成せんとす」とあり、上級向きのみではない。歌曲配当表にも低学年(一~三学年)に『大正少年唱歌』から四十六曲配当されている。

・『大正幼年唱歌』『大正少年唱歌』二つの唱歌集から評判のよかったもの三十九曲を選び、『文部省認定小学歌曲選集』を編集、昭和五年に目黒書店から刊行。 ・さらに三人の共編で目黒書店から『新撰尋常小学唱歌』全六冊、昭和十年十二月発行、昭和十二年(1936年)一月八日文部省検定済となった。これは、『大正幼年唱歌』『大正少年唱歌』の中にあったよい唱歌を集め、更に新作を加えたものです。 これらの唱歌集は、子どもたちには、やさしくて楽しい芸術性豊かな唱歌教材を与えたいという考えで作られました。葛原が次々と歌詞を作り、小松と梁田が作曲した労作です。小松耕輔は、著書『音楽の花ひらく頃ーわが思い出の楽壇』(音楽之友社、昭和二十七年一月刊行)の中で、「我々は殆んど毎週一回欠かさず会合して葛原君は歌詞を作り梁田君と私は作曲した。我々は作っては直し、作っては直し、時としては果しなく議論のつづいたこともあった。」と書いている。 授業の中で子どもたちに楽しく歌ってもらえる歌も沢山作曲し、自ら歌ってレコードも出しました。 ・昭和三十四年(1959年)五月九日に亡くなりました。七十三年の生涯でした。 (参考文献) 『日本の作曲家』(日外アソシエーツ) 【『大正少年唱歌』出版日調査】 堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)と、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕』(講談社文庫)の初版の記載が違うので、調べてみる事にしました。 国立音楽大学附属図書館・大阪府立中央図書館国際児童文学館・梅花女子大学図書館で所蔵しています。第九集と第十集については、このサイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者・府中市のNさんから教えていただき、早速、梅花女子大学図書館から奥付の複写を送っていただきました。

<第一集> ○大正七年(1918年)五月廿日初版(国立copy所蔵)。 大正八年(1919年)一月三十日初版(大阪・大正十三年七月二十日18版所蔵)。 ●大正八年(1919年)一月三十日初版の記載は一集、二集、三集、五集、六集にも見られ、おかしい。 <第二集> ○大正七年八月八日初版(国立copy所蔵)。 ●大正八年(1919年)一月三十日初版(大阪・大正十三年八月十日15版所蔵)。 <第三集> ○大正八年(1919年)一月二十五日初版(国立copy所蔵)。 ●大正八年(1919年)一月三十日初版(大阪・大正十三年七月二十日15版所蔵)。 <第四集> ○大正八年九月二十日初版(国立copy所蔵/大阪初版所蔵)。 <第五集> ○大正十年一月十日初版(国立/大阪所蔵)。 ●大正八年一月三十日初版(国立・大正十三年八月五日11版所蔵)。 <第六集> ●大正八年一月三十日(国立copy所蔵/10版大阪所蔵)。 <第七集> ○大正十三年(1924年)七月十五日初版(国立・大正十三年七月二十五日3版所蔵/大正十五年四月二十八日出版大阪所蔵) <第八集> ○大正十四年(1925年)三月廿五日初版(国立・大正十四年三月三十日再版所蔵/大阪所蔵) <第九集> ○大正十四年(1925年)九月廿五日発行初版(梅花女子大学図書館所蔵)  <第十集> ○昭和二年(1927年)三月廿八日発行初版(梅花女子大学図書館所蔵) ←第十集の奥付 <第十一集> ○昭和三年(1928年)五月五日初版(大阪・昭和三年六月一日3版所蔵)。 <第十二集> ○昭和四年(1929年)十一月廿日初版(大阪所蔵)。 <合本> ○昭和六年(1931年)四月四日初版(大阪所蔵) 合本の表紙は金一色ですが、「モノクロ複写いたします」(大阪府立中央図書館国際児童文学館より)。

以下、中表紙 『大正少年唱歌』合本 奥付 昭和六年四月四日発行 編者 小松耕輔 梁田貞 葛原𦱳 発行所 目黒書店 調査の結論・・・堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)の記載(大正八年一月から昭和四年十一月にかけて出版)や、「とんび―『大正少年唱歌(一)』大8・1」は間違いで、金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌〔中〕大正・昭和篇』(講談社文庫)の記載、「とんび」が掲載された『大正少年唱歌(一)』は大正七年五月に刊行、「羽衣」が掲載された『大正少年唱歌(三)』は大正八年一月刊行は正しいことになります。(2009/07/22記)

【歌碑】 梁田貞の母校・札幌市立創成小学校(現・資生館小学校)には梁田貞 の胸像と歌碑があります(昭和四十三年建立)、青木存義の故郷・松島第五小学 校、観瀾亭(かんらんてい)の庭、みんなの愛唱歌として埼玉県久喜市青葉団地内 にもあります。 (註)梁田貞の胸像のある資生館小学校の前身の札幌市立創成小学校は、昔から あった札幌市立中央創成小学校と札幌市立西創成小学校が統合してできた学校。 梁田貞は創成尋常高等小学校(札幌市立中央創成小学校の前身)出身です。その後の札幌市立西創成小学校の校歌(加瀬蔵太郎作詞・「石狩の あらのにすえし 礎は~」)を梁田貞は作曲して いる。 【みんなの愛唱歌】 大正時代に作られた歌とは思えない楽しい歌です。文部省唱歌を批判して作られた雑誌『赤い鳥』は、当時の子どもたちに人気でしたが 歌ってみると、まだまだ大人の感覚です。『どんぐり コロコロ』は、子どもの視点にたった歌です。子どもたちを中心として、大人も一緒に歌える楽しい歌が、本当の童謡でしょう。 この童謡は、みんなの愛唱歌としてこれからも歌い継 がれて行くことでしょう。 ・調査に時間がかかりました。「謎」や「ふしぎ」としてあつかわれ、今まできちんと調査されていなかったためです。 今回も、他人に調査を依頼したため、なかなか事実に到達しませんでした。 《著者・池田小百合》 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

鳶(とんび)を見た事がありますか。鳴き声は歌のように「ピンヨロー」で、羽根を広げてゆったりと大空を輪をかくように舞う姿は静かで雄大です。 足柄上郡松田町の小田急線の鉄橋の上空を飛んでいる二羽の鳶に遭遇することがあります。酒匂川でアユを食べ、松田山をねぐらにしているようです。時々、二、三羽のカラスに囲まれて突かれています。 真鶴にも沢山の鳶がいます。漁港やミカン山の上を旋回するその数は恐ろしいほどです。暖かい気候が適しているのでしょう。

【初出】 小松耕輔・梁田貞・葛原𦱳共編『大正少年唱歌 第一集』(目黒書店)大正七年五月二十日発行に掲載。 小松耕輔・梁田貞・葛原𦱳の三人は、『大正幼年唱歌』(幼稚園児・小学校下級生向け)や『大正少年唱歌』(主として小学校上級生向け)を編集し、 新しい学校唱歌をめざして、子どもの歌を沢山発表しました。 『大正少年唱歌』は第一集が大正七年五月二十日に刊行、第十二集が昭和四年十一月二十日に刊行された。一冊に十編ずつの曲を無伴奏の形で掲載発表している。 昭和六年四月四日に『大正少年唱歌合本』としてまとめて出版している。 (註)『大正幼年唱歌』の緒言に「本集は幼稚園及び小學校幼年兒童のために・・發表したもの」とある。研究書でも「小学校で広く採用された」「幼稚園で保育教材として広く普及」などとある。ただし、『大正少年唱歌』の巻末歌曲配当表には、『大正幼年唱歌』『大正少年唱歌』をあわせた二百四十曲を小学一~六学年に配当している。 以上は、この検索サイト「池田小百合なっとく童謡・唱歌」の愛読者の方・府中市のNさんから教えていただきました。(2016年5月23日) 【「とんび」の歌詞と曲】 ・梁田貞が先に曲を作り、そこに葛原しげるが梁田と相談しながら詩をあてはめて完成させた。 ・歌詞の内容は単純なものです。青空に、ゆうゆうと輪を描くとんび、のどかで平和なようすを歌ったものです。 一番は、「とべとべとんび」「なけなけとんび」と、とんびに対する呼びかけ。 二番は、「とぶとぶとんび」「なくなくとんび」と、とんびのようすをたたえたものです。「ピンヨロー」は、とんびの鳴き声を表現した擬声語です。 ・曲の構成は、A(aa´)B(ba´´)の二部形式で作られている。原曲はニ長調、四分の四拍子。五音音階(ドレミ ソラ)でできている。五つの音しか使っていない事が、いっそうこの歌の感じをのどかなものにしている。メロディーがとんびが悠々と空を舞うようすを、よく表わしています。 【「とび」が正しい呼び方】 鳶は、「鷲 わし」や「鷹 たか」と同じ猛禽類(もうきんるい)の仲間で、「とび」が正しい呼び方。猛禽類の中でも、生きた動物をおそうことが少なく、魚や死んだ動物などを食べたり、ゴミとなった人の食べ残しを食べたりします。冬が来ても外国に渡らず日本に住んでいます。 【教科書の扱い】 昭和五十二年から小学校音楽共通教材(第四学年)として選ばれています。 平成二十一年発行の教育出版、教育芸術社、東京書籍の教科書にも掲載されています。「ピンヨロー」の部分の扱いが各教科書で違います。 ・教育出版 原曲通りの楽譜を掲載。このリズムで歌うのは難しい。 ・教育芸術社 リコーダーと鉄琴の合奏の楽譜を掲載。 ・『新しい音楽』(東京書籍)掲載の楽譜。付点四分音符にしたのでわかりやすい。解説には“近くで鳴くとんび、 遠くで鳴くとんびの感じが出るように、4回の「ピンヨロー」のそれぞれの強さをくふうしましょう。”と書いてあります。原曲のリズムの説明もあります。

【梁田貞(やなだただし)の略歴】「どんぐりコロコロ」参照 【葛原しげるの略歴】「夕日」参照 《著者・池田小百合》 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

【詩の発表】 葛原しげるの詩は、大正十年(1921年)発行の文教書院の児童雑誌『白鳩』の十月号に発表されました。しげるの生地、広島県深安郡神辺町の山間の八尋地区に沈む夕日だといわれています。 自筆原稿には、大正十年八月十四日作と記されています。葛原しげる著『白兎と木馬』(1922年・文教書院)収録。

【長女の感性の言葉】 「ぎんぎんぎらぎら」という表現が誕生した背景には、かわいいドラマがありました。それは葛原自身が雑誌『月刊教育』音楽特別号(1955年二月号)に載せた回想によると、次のようでした。 "詩は、最初、「きんきんきらきら」だったのですが、小学校二年生の長女から「きらきらは澄んでいて、ぎらぎらは濁っている。きらきらは朝日で、夕日はぎらぎら・・・」と教えられ、「ぎんぎんぎらぎら」に変えた。" この歌は、子供の表現が生かされた童謡といえます。 【大きな夕日 燃える夕焼け】 最初の二行は沈む夕日の様子です。大きな夕日とは書いてありませんが、大きさがわかります。 続く二行は、その夕日に赤々と染まった夕焼けの中にいる光景が描かれています。「皆のお顔」だけでなく、黒い「烏」も真っ赤に染まるほどの燃える夕焼けです。 【室崎琴月のアイディア】 大正十年十月、室崎琴月は、書店で雑誌『白鳩』に掲載されていた「夕日」を見ました。それは、以前から夕日の情景を音楽にしたいと思っていたイメージにぴったりの詩でした。 葛原しげるが書いたものは四行詩でした。一番・二番とも最後の「ぎんぎんぎらぎら日が沈む」は、ありませんでした。 琴月がこれに作曲してみると、詩は「皆のお顔も まつかつか」で終わっているので、何か物足りない。二行目の「ぎんぎんぎらぎら日が沈む」を、最後にもう一度繰り返すと旋律が安定し、すばらしい曲になると感じ、しげるを訪問して改作の許しを得ました。そして故郷・高岡の夕日を思い出し、一気に作り上げました。 大正十年十一月二十二日、(本郷追分の青年会館で開催された)中央音楽会(中央音楽学校の前身)の演奏会で発表されました。 その後、振付が付き、運動会の低学年遊戯によくとりあげられた童謡です。 (註)中央音楽学校は昭和三年設立、この時は、前身の中央音楽会という組織。中央音楽会第十六回演奏会あるいは中央音楽会秋季大演奏会。場所は、本郷追分の東京帝国大学学生基督教青年会館。 【歌い方に工夫を】 この歌では、「ぎんぎんぎらぎら」が大切ですから、はっきりと歯切れよく歌いましょう。夕日の赤さを強調する「まっかっかっか」も印象に残る言葉です。大きく口をあけた明るい「ア」の母音で歌うので、歌う顔も本当に楽しくなります。この明るさが愛唱されている理由の一つでしょう。 もう一度「ぎんぎんぎらぎら日が沈む」と歌って終わります。全く同じメロディーで歌うことになりますが、最初は強烈に輝きながら沈む「夕日」に焦点が合っています。二度目はむしろ夕日が沈んだ後の余韻ですから、「沈む」という言葉に焦点が合っています。琴月が一番苦心したこの部分は、歌い方でも工夫があってよいと思います。

楽譜では、rit.(リタルダンド)の付いた所「マッカーッカ」から、だんだん遅く歌い、a tempo(ア・テンポ)の付いた所「ギンギンギラ」で、はじめの速さに戻り、「ヒガシヅム」で、またrit.をするのですが、一般的に同じ速さで歌い継がれています。 楽譜の速度記号や強弱記号やアクセントは、小松耕輔が楽譜集を編集する時に記入したものです。 では、歌ってみましょう。音楽的レベルは高くなりますが、その部分で、今までのはつらつとしたリズムが崩れてしまいます。 同じ速さで歌う歌われ方は、踊りの振付とも関係あると思います。同じ振付で繰り返し踊るからです。 【自筆楽譜の検証】 自筆楽譜を詳しく見ましょう。 私は、主宰する童謡の会で小松耕輔編集の楽譜で歌ってみました。これは、一般に使われている『日本童謡名歌110曲集』(全音)と同じです。 「ぎんぎんぎらぎら」のアクセントが違うのではないか? フォルテやメゾフォルテが多くて、怒鳴ってばかりになってしまう。rit.が2回あり、だんだんゆっくりしたまま終わるのは変だ。・・・この楽譜に対して疑問を持ちました。それで、自筆楽譜を徹底検証することにしました。 ・自筆楽譜は、ホ長調(ヨナ抜き長音階) 四分の二拍子 四分音符=95 10-11-18(大正十年十一月十八日作曲)と書いてあります。二小節ずつブレス(息継ぎ)が書いてあります。 <一段目> 前奏四小節には記号はありません。 <二段目> 歌い出しはフォルテ。フォルテはここだけ。「ぎん ぎん ぎら ぎら」には四カ所アクセントが付いている。「ゆうひがしずむ」はメゾピアノ。 <三段目> 二回目の「ぎん ぎん ぎら ぎら」はメゾフォルテで、四カ所にアクセントが付いている。「ひがしずむ」はピアノです。ピアノは他の記号をきわだたせるのに重要です。 <四段目> 「まっかっかっか」には記号がありません。「そらのくも」はクレッシェンド、デクレッシェンド。 <五段目>「みんなのおかおも」はメゾピアノ。「まっかっか」にはrit.があります。 <六段目>三回目の「ぎん ぎん ぎら ぎら」はメゾフォルテとa tempo.が書いてある。四カ所にアクセントがある。最後の「ひがしずむ」はピアノで弱く終わるようになっている。 現在、rit.とa tempo.が省かれて歌われているのは、前記のように踊りの振り付けと関係があると思われます。同じテンポで繰り返し踊るからです。『日本童謡名歌110曲集1』(全音)の楽譜の(rit.)と(a tempo)は、カッコでくくってある。 思った通り、琴月の自筆楽譜と小松耕輔の編曲は、全然違うものでした。琴月の自筆楽譜の方がデリケートです。 以下は、池田小百合が自筆楽譜を再現したものです。この楽譜で歌ってみましょう。いかがですか?

▲琴月の自筆再現楽譜 (註)自筆楽譜は『室崎琴月生誕120周年記念事業記録集 琴月思い出新聞』2011年5月10日室崎琴月生誕120周年記念事業実行委員会発行の表紙と裏表紙で一部分を見る事ができます。「大正十年十一月十八日、ホ長調、四分の二拍子、歌い出し一段目」が確認できます。重要な資料です。 自筆楽譜全体は高岡ケーブルネットワーク放送の特集番組でスキャンされました。 【遊戯】 両手を上げて手のひらを表、裏に返す遊戯は、子どもたちに人気でした。いろいろな振付が考案されました。これらの遊戯は、「夕日」を全国に広める大きな役割を果たしました。 <Ⅰ 丸岡嶺の振付>

<Ⅱ 賀來琢麿の振付> 賀來琢麿著『名作童謡振付集』(白眉社)昭和二十三年五月十五日発行

<Ⅲ 印牧季雄の振付> 『最新 學校唱歌遊戯』第一輯(日本唱歌出版社)昭和五年八月一日発行

〔印牧季雄(かねまき・すえお)の略歴〕 ・明治三十二年生まれ。石川県金沢市出身の児童舞踊家。 ・大正時代、数多くの童謡の振り付けを創作。大正八年、印牧バロー研究会を設立し、児童舞踊の普及に尽くした。 (註)この時代は、「バレー」の事を「バロー」、「セルロイド」の事を「セルロイト」といったようです。 ・大正十年には室崎琴月創設の中央音楽学校で講師をした。中央音楽学校校内に舞踊部のようなものが作られていて、中央音楽会という発表の場もあったようです。 ・昭和六年に欧州に留学し、新しいダンスを学んだ。 ・昭和二十三年設立された全日本児童舞踊家連盟の初代会長。 ・昭和五十八年死去。 室崎琴月が生前に書いた文章が残っています。 “学校舞踊の印牧季雄君がこれに振り付けをして全国の学校へ講習に廻ったので、更(さら)に拍車をかけて津々浦々まで普及された次第である”(追想集「この道一筋」に掲載) この他にも、いろいろな振付が考案されています。 【葛原しげるの略歴】 ・明治十九年(1886年)六月二十五日、広島県安那郡八尋村(やひろむら)(現・福山市神辺町(かんなべちょう)八尋)の代々庄屋の旧家に生まれました。 (註)明治二十二年以前は安那郡八尋村、明治三十一年深安郡八尋村(深津郡と安那郡が統合し深安郡となった)、昭和十六年深安郡竹尋村、昭和二十九年深安郡神辺町八尋、平成十八年福山市神辺町八尋。 本名は𦱳(しげる)といいます。これが正式な漢字です。 童謡では「しげる」と平仮名を使った。 ・五歳で地元の八尋尋常小学校に入学。九歳で卒業して高等小学校に進みました。 ・明治三十一年、(1898年)三月、安那高等小学校三年を修了。四月に十二歳で広島県第二尋常中学校に入学。 ・明治三十六年(1903年)三月、広島県立福山中学校を卒業。年齢不足のため(当時十七歳)、広島県立福山中学校補習科に入る。 ・明治三十七年(1904年)四月、東京高等師範学校予科乙類(英語部)に入学。東京・本郷区本郷の寄宿舎に入った。ここで初めてピアノを見、五線譜を学んだ。学内で活動していた合唱サークル、大塚音楽会に入部。二年先輩には、すでに明星で活躍していた詩人・前田純孝がいた。前田は、この音楽サークルの発起人でもあった。発表会では前田が外国の曲に詩をつけたものが演奏された。葛原は親友となった前田に影響を受けた。自分も詩を書いてみようと精進した。 ・明治三十八年(1905年)四月、東京高等師範学校本科英語部一年。 ・明治四十一年(1908年)三月、東京高等師範学校(のちの東京教育大学、現・筑波大学)英語部を卒業。二十二歳。 ・明治四十一年四月、東京高等師範学校研究科生(在籍記録あるも、一年間での終業の記録なし)。 ・明治四十二年(1909年)四月、東京市私立精華小学校訓導となる。 ・教鞭をとるかたわら、明治四十三年に創刊された児童雑誌『小学生』の編集主任を兼任、毎月新作の童謡や童話を発表。葛原の中に、「子供たちが楽しく歌える歌を作りたい」という考えがあった。 ・明治四十四年、二十五歳で結婚したのをきっかけに、精華学校を退職。 ・明治四十五年、博文館に入社。雑誌『幼年世界』『少年世界』の編集に携わり、作詩活動に打ち込む。 ・大正四年(1915年)、二十九歳の時、小松耕輔、梁田貞と『大正幼年唱歌』を発表。葛原しげる作詞、梁田貞作曲「とんび」は今も愛唱されている。 (註)「とんび」は、小松耕輔・梁田貞・葛原𦱳共編『大正少年唱歌 第一集』(目黒書店)大正七年五月二十日発行に掲載。 ・大正七年、西條八十や北原白秋を中心にした雑誌『赤い鳥』が創刊された。主幹の鈴木三重吉は、「唱歌と呼ぶ葛原の作品は、擬音や擬態を反復するなど芸術家の目から見れば、実に低級で文学的でない」と言った。これに対して葛原しげるは次のように反論した。「童謡は児童の詩である歌である。児童が声を上げて喜び歌い心躍る児童の心の歌でなくてはならない」。芸術性を求めるあまり、大人本位の鑑賞的になりすぎる作品は、本当の童謡ではないと考えた。 ・大正十年(1921年)、文教書院の児童雑誌『白鳩』の十月号に「夕日」を発表。 ・大正十四年十二月に出た、日本童謡協会の機関誌『童謡』(尾木総太郎 主宰)では、北原白秋や野口雨情、三木露風、若山牧水らと共に選者として活躍。  (註) 日本女子音楽学校講師、精華高女、跡見高女、山脇高女、中央音楽学校、豊島師範専攻科などでも教鞭をとった。注目したいのは、室崎琴月が創立した中央音楽学校でも教鞭をとっている事です。葛原は、教育者であり詩人だった。 ・昭和十六年、太平洋戦争勃発。音楽家として期待していた長男・丘(たかし)、二男・守を亡くした。 ・昭和二十年に故郷の神辺町八尋地区に疎開してからは、ずっと住み、昭和二十一年、六十歳の時、私立至誠高等女学校(のちの至誠女子高等学校・現在の戸手高校)校長をしながら、童謡や校歌、社歌の作詞を続けました。「いつもニコニコピンピン元気で明るく」をモットーとしていたので、「ニコピン先生」と呼ばれ親しまれていたそうです。 ・昭和三十四年、校長を辞任。昭和三十五年、再び上京して文京区駒込西片町に戻りました。 ・昭和三十五年、七十四歳の時、日本児童文芸家協会から表彰された。 ・昭和三十六年(1961年)十二月七日、母校の東京教育大学構内で心臓発作で倒れ亡くなりました。享年七十五歳でした。 ・毎年、命日には生家の童謡碑の前で、地元・竹尋小学校の小学生たちが「夕日」や「とんび」を合唱して盛大な『ニコピン忌』が行われています。 ・愛唱歌「とんび」梁田貞作曲(とべとべとんび 空高く なけなけとんび 青空に)、「キューピーさん」弘田龍太郎作曲(キューピーさん キューピーさん 何にそんなに 驚いて)、「羽衣」梁田貞作曲、「じやんけんぽんよ」佐々木すぐる作曲も葛原しげるの作詞です。

・校歌の作詞も多数あります。神奈川県立吉田島農林高等学校(現・吉田島総合高等学校)校歌もその一つです。作曲は陸軍戸山学校軍楽隊。 (註)この高校の校章は山北町に疎開中だった「花嫁人形」の作詩者で挿絵画家の蕗谷虹児に作成依頼をしてできたものです。現在使われている校章は、最初のデザインと少し異なる。これは現在使われているものです。最初のデザインは「花嫁人形」を御覧ください。

【その他】 ・祖父の葛原勾当(くずはらこうとう)は、生田流の盲目の琴の名手でした。 勾当は本名を重美といい、三歳のときに病にかかって失明。しげるも琴を弾き、宮城道雄とも交流があり、たびたび筝曲の演奏会を開催している。琴で演奏する童謡の作詞もしています。葛原しげるの生家は広島県福山市神辺町にあり、祖父の勾当が設計し、弘化二年(1845年)に建てられたものです。(右の写真)  ・葛原しげるの生涯で、忘れてならないのは、小松耕輔(『お山の細道』の作曲者)や梁田貞(『どんぐりころころ』の作曲者)と組んで目黒書店から『大正幼年唱歌』(大正四年創刊)、『大正少年唱歌』(大正七年創刊)を出版したことです。それぞれ第一集から第十二集まで順次刊行されました。子供たちに楽しい歌をとの思いから生まれた唱歌集で、大変評判がよく、文部省唱歌の編纂に影響を与えました。 「此の期間我々は殆んど毎週一回かかさず会合して葛原君は歌詞を作り梁田君と私(小松)は作曲した。我々は作つては直し、作つては直し、時として果しなく議論のつづいたこともあつた。」小松耕輔『音楽の花ひらく頃』(音楽文庫・昭和二十七年・音楽之友社より) ・小松耕輔 梁田貞 葛原𦱳 共編『新撰 尋常小学唱歌』(一-六)目黒書店 昭和十年十二月発行。(堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)による) 【室崎琴月(むろざききんげつ)の略歴】 ・明治二十四年(1891年)二月二十日、富山県高岡市木舟町の豊かな綿糸商の家に生まれました。四人兄弟の末っ子。本名は清太郎といいます。雅号の「琴月」は中国の文人が趣味とした「琴酒」・「琴書」の語にちなんで、「琴」と「月」で「琴月」とした。 ・不幸が襲ったのは三歳の時でした(註・二歳と書いてある書物もある)。子守をしていた奉公人のミスで、股関節脱臼をし、その時治療がいきとどかなかったため治りきらず、左足が不自由になりハンディを背負うことになりました。友だちと外で遊ぶことができず、一人ぼっちでしたが、ハーモニカが寂しい気持ちを慰めてくれました。中学になると音楽に生きがいを見出し、小遣いを二年間貯めてバイオリンを買い、作曲に興味を持ちました。 ・明治三十五年、川原地子尋常小学校(現・高岡市立川原小学校)卒業。 ・明治四十三年、高岡中学(現・県立高岡高校)を卒業し上京。三年かけて音楽学校受験のためにピアノを一から猛勉強しました。 ・大正二年、ついに東京音楽学校予科に合格、大正三年本科器楽部(ピアノ)に進学しました。 ・大正六年、本科を卒業。さらに二年間研究科に進み研鑽を積みました。ドイツ留学の話がありましたが、音楽学校を建てる夢と結婚話が進行中で断りました。 ・大正六年六月、東京家庭音楽会を設立。 (註)大正十年六月、中央音楽会と改称。大正十四年、中央音楽院と改称。昭和三年二月、中央音楽学校認可。昭和三年四月、開校。 ・大正七年二月、二十七歳の時、末吉操と結婚。音楽学校研究科在学中に実家の援助で東京の谷中に自分の家を持ち、そこに立てた東京家庭音楽会で多くの青年を指導しました。 ・大正十年十一月十八日に作曲した「夕日」は、中央音楽会の学生が歌い、教師になった者は生徒に教えました。また、作詞者の葛原しげるの仲間の小松耕輔、梁田貞も学校で教えたため、たちまち全国で歌われるようになりました。特に、梁田貞はいくつもの学校の嘱託をし、楽しく歌う音楽教育を志していたので、自分でも歌い生徒にも繰り返し歌わせました。 ・大正十二年九月一日、関東大震災がおきました。地震と直後の火災は人々の生活を一変させました。一面の焼け跡を染める夕焼け。筆舌に尽くせない悲劇を見た人々は、この「夕日」を歌いました。明日への希望を託してお互いを励まし合ったのでしょう。

<雑誌『コドモノクニ』の作曲> 「夕日」以外にも、琴月は沢山の童謡を作曲しています。それは数えきれません。ただその作曲のほとんどが、雑誌『コドモノクニ』に集中しています。 『コドモノクニ』(第四巻)大正十四年掲載曲を紹介します。大正十四年は、大正期童謡のピークでした。 ・四月号 野口雨情作「七つ星」 渡辺増三作「道ぐさ」 ・五月号 和田雅夫作「私の猫さん」 ・六月号 西村酔香作「夏が来ました」 渡辺増三作「夜明のそよ風」 ・七月号 西村酔香作「千代紙」 渡辺増三作「蛙の学者」 ・八月号 渡辺増三作「ミツバチ」 ・十二月号 富原義徳作「落葉」 以後、(第十四巻)昭和十年まで、沢山の曲を発表しています。 ・四月号 折井千一作「あやとり」が最後で、昭和十一年(第十五巻)から作品はありません。 『コドモノクニ』は、昭和十九年(第二十三巻)三月号が最終刊。 <室崎琴月の曲の楽譜> 以下の楽譜集で見ることができます。 ・小松耕輔編『世界音楽全集』第十一巻(春秋社)昭和五年一月十五日発行 (掲載曲)「一枚板橋」「雲雀」「お池の鏡」「山から下りて」「雀のお使い」「お月様」「螢の學校」「夕日」「寢る時起きる時」「ゆき」十曲中、今歌われているのは「夕日」だけです。 ・本居長世編『世界音楽全集』第十七巻(春秋社)昭和五年十一月十五日発行 (掲載曲)「春の雪」「花すみれ」「螢」「秋」「夏の色」「蟹の歌」「夏の曙」「夕の星」「春の夜」「春は來れり」十曲中、今歌われている曲はありません。 ・本居長世編『世界音楽全集』第二十四巻(春秋社)昭和六年五月十五日発行 (掲載曲)「蛙の遊び」「七つ星」「傳書鳩」「お馬と仔馬」「お鈴はりんりん」「段々山」「大鳥」「はやつり鮎釣」「ほほづき人形」九曲中、今歌われている曲はありません。

・昭和二十年四月十三日、米軍の空襲で、中央音楽学校の校舎も自宅も全焼してしまい、故郷の高岡市に疎開しました。やがて終戦を迎え、高岡市で音楽活動を再開、高岡中学校で教師をしました。市民の歌や校歌の作曲を沢山しています。郷里の音楽振興につくしました。 ・昭和二十年四月十三日、米軍の空襲で、中央音楽学校の校舎も自宅も全焼してしまい、故郷の高岡市に疎開しました。やがて終戦を迎え、高岡市で音楽活動を再開、高岡中学校で教師をしました。市民の歌や校歌の作曲を沢山しています。郷里の音楽振興につくしました。・昭和二十八年、中央音楽学校独立分教所を開設(桜町 現・本丸町)。ピアノや声楽を教えました。高岡婦人合唱団を結成。これは全国のママさんコーラスの先駆けとなりました。 ・琴月のピアノの前の写真は昭和39年。 ・昭和四十三年、七十七歳の琴月は、二十三年ぶりに東京に中央音楽学校を再建しました。看板には「ピアノ科(其也)入学随時 中央音楽学院 ぎんぎら会・院長 室崎琴月」と書いてあります。高岡と東京を往復して教えました。  ・昭和五十二年(1977年)三月二十一日、老衰のため谷中の自宅で亡くなりました。享年八十六歳でした。作曲した曲は、約二千曲もあります。音楽一筋の人生でした。 ・昭和五十二年(1977年)三月二十一日、老衰のため谷中の自宅で亡くなりました。享年八十六歳でした。作曲した曲は、約二千曲もあります。音楽一筋の人生でした。「人間は死ぬまで仕事を持つべきで、頭をやすめてはいけない」と話していたとおり、亡くなる前日まで五線紙を手にしていたそうです。子供が歌える子供らしい歌を作ることに、生涯の情熱をかたむけました。 また、障害を負う原因となった子守をした使用人に対しては、恨むことはなく、おかげで音楽の道を選ばせてもらったと感謝していたといいます。 琴月は、生涯を通じて音楽と夕日を見ることが好きだったそうで、「夕日ほどきれいなものはない。見ていて心が洗われる。みんなが夕日を見ていれば、悪人もいなくなる」と言っていたそうです。このような純真な気持ちで作った歌なので、歌う人の心に感動を呼ぶのでしょう。 晩年は童謡愛好会『ぎんぎら会』を主宰。 【曲碑】 富山県高岡市の高岡古城公園内に五線譜を刻んだ「夕日」の曲碑(昭和41年7月25日建立)があります。当時、「歌碑は多く存在すれど、曲碑はめずらしい」のだと琴月は強調していたそうです(琴月の孫の室崎初子さんからの手紙による。2011年7月27日)。琴月の喜びが伝わってきます。 毎年、誕生日を祝って童謡愛好会『ぎんぎら会』が「夕日」を合唱します。  【しおり】 今年平成二十三年(2011年)は、琴月の生誕百二十年、「夕日」の作曲から九十年になります。夕日をモチーフにした「しおり」も制作されました。これは、「大正12年の写真」掲載の許可をお願いした際、室崎初子さんから送っていただいた物です。 その後、室崎さんとは年賀状の交換をし、親しくさせていただいています。平成二十五年、琴月の長女が九十二歳で亡くなりました。 【挿絵画家・本田庄太郎】 本田庄太郎は、明治二十六年、静岡県浜松市に生まれました。昭和十四年逝去。享年四十六歳。 川上四郎と並ぶ童画家として人気を博した。大正初期から『幼年世界』などに挿絵を描き始め、全盛期には『コドモノクニ』『コドモアサヒ』で活躍した。 「夕日が実にいいですよ。子供の表情も豊かで、どこか温か味を感じます。この画風で相当に名を売ったものでした。美術学校を出ていないため、他から軽く見られ、酒びたりになって道で倒れ、早く逝ってしまったのが残念です」。これは、挿絵や映画のポスター、雑誌などのコレクター、遠藤コレクションの遠藤憲昭の言葉です。 「童謡は、絵本の絵から入る」と言う人があるほど童謡の普及には、絵本は欠かせないものでした。美しい絵が子供だけでなく大人の心も捕らえました。

▲本田庄太郎の代表作「ユフヒ」の挿絵 「挿絵画家の本田庄太郎は、清水かつら宅の近くに住んでいました。多分、拙宅から直線で150メートル位の所です。静岡県浜松市立図書館に資料があります」(「靴が鳴る」参照)。清水かつらの研究者の別府明雄さんから教えていただきました。ありがとうございました(2011年6月18日)。

≪池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【郷里の風景か】 葛原しげるは、明治十九年、岡山県との県境に近い現在の広島県福山市神辺町八尋(かんなべちょうやひろ)に生まれました。歌にうたわれている「細道」は、葛原の郷里の風景がモチーフになっているのかもしれません。 狐、たぬき、雉、兎などの動物に対する愛情がにじみ出ている。 【発表】 大正十五年四月に発表されました。 【曲について】 やさしく♩=104、ニ短調(d moll)、四分の四拍子。最高音が二点へ音になるので三度下に移調して歌うと、曲のよさが半減してしまいます。 この曲が歌えるような高い声の少女歌手が沢山いたことがわかります。かわいい声、高い声を要求され、競ってデビューしましたが、声が出なくなると消えて行きました。 <曲を詳しく見ましょう>

メロディーは、十六小節の小品です。リズムは、ほとんど同じ単純なリズムの繰り返しです。「ターンタタンタン|ターンタタンタン|ターンタタンタン|ターアーアーウン」。 楽譜一段目は、ニ短調の主音一点ニ音から始まります。最初の四小節のメロディーは上昇し、二段目の四小節のメロディーは下降します。リズムに変化があるのは「だれだれ|とおーーる」=「ターンタタンタン|タンタタタンタン」の部分だけです。 二段目のラスト下降すると、三段目は上昇ですが、八小節目から九小節目に移る時、一点ホ音から、突如、一オクターブ上の二点ホ音に上がります。さらに、二点ヘ音にまで上がります。「きつねの親子の」、このような音の取り方は他の童謡にはありません。三段目が、曲の山、聞かせどころです。 そして四段目、最後は下降してニ短調の主音一点ニ音で終わります。 (註)「仲よし小道」にも、一点ハ音から一オクターブ上の二点ハ音に上がる部分がありますが、次の音は二点ニ音で、問題なく歌うことが出来ます。「ランドセルしょってー」、この曲の最高音は二点ニ音で理想的です。 私の祖母は、この曲が好きだったようで、外の流しで大根などの野菜を洗いながら、いつも歌っていました。「きつねの親子の」にさしかかると首を絞められたような声で歌っていたのを覚えています。童謡の会で歌うと、毎回、祖母の事を思い出しました。 ところが、平成になると誰も歌わなくなりました。童謡の会でもリクエストがありません。忘れられてしまった童謡です。 【小松耕輔の言葉】 「深い深い山奥の細道、其處は狐の親子や、山雉の通ふ径です。夢幻的な、神秘な感じと、おとぎ話的な情緒で歌ってください。全體に荒つぽくなく、さりとて餘りセンチメンタルで無く歌ってほしいと思ひます」(小松耕輔編『世界音樂全集 第十一巻 日本童謠曲集』(春秋社)昭和五年発行より抜粋)。 【童謡歌手の発声法】 私が主宰している童謡の会の会員から「童謡は、少女歌手のようにノドを詰めて、地声を張り上げて歌うのが好いのですか?私は疑問に思っています」という意見を訊いた事があります。 小島美子氏は、『日本童謡集』(音楽之友社)の“「童謡」―子どもの歌のルーツ”の中で次のように書いています。 “レコード童謡の時代になると、当然子どもの職業的な童謡歌手が活躍するようになった。それらの童謡歌手の発声法には、独特の音色感が生まれてきたが、それについては当時からかなり賛否両論があった。しかしこの種の歌のメロディとその声の音色は、当然ひじょうに結び付きの強いものである。私などもこの種の歌のメロディを思い浮かべる時は、いつもあの頃の童謡歌手たちの音色で聞いているのである。 このようないわば子どもの演歌に、歌のふるさとを感じている人も多いのではなかろうか”。 【『大正幼年唱歌』『大正少年唱歌』の刊行】 ・大正期に入ると、童謡運動の一翼を担い、梁田貞と小松耕輔、葛原𦱳の三人の共編で目黒書店から『大正幼年唱歌』全十二集(大正四年八月から大正七年一月にかけて出版、のち一冊に合本して大正十四年十一月に刊行)。一集に十曲が収められ、無伴奏の形で発表された。 ・続いて三人の共編で目黒書店から『大正少年唱歌』全十二集(大正七年五月二十日から昭和四年十一月二十日にかけて出版、のち一冊に合本して昭和六年四月四日に刊行)。小学校上級向きの唱歌集。一集に十曲ずつ無伴奏の形で掲載発表。 ・『大正幼年唱歌』『大正少年唱歌』二つの唱歌集から評判のよかったもの三十九曲を選び、『文部省認定小学歌曲選集』を編集、昭和五年に目黒書店から刊行。 ・さらに三人の共編で目黒書店から『新撰尋常小学唱歌』全六冊、昭和十年十二月発行、昭和十二年(1936年)一月八日文部省検定済となった。これは、『大正幼年唱歌』『大正少年唱歌』の中にあったよい唱歌を集め、更に新作を加えたものです。 これらの唱歌集は、子どもたちには、やさしくて楽しい芸術性豊かな唱歌教材を与えたいという考えで作られました。葛原が次々と歌詞を作り、小松と梁田が作曲した労作です。小松耕輔は、著書『音楽の花ひらく頃―わが思い出の楽壇』(音楽之友社・昭和二十七年一月刊行)の中で、「我々は殆んど毎週一回欠かさず会合して葛原君は歌詞を作り、梁田君と私は作曲した。我々は作っては直し、作っては直し、時としては果てしなく議論の続いたこともあった。」と書いている。 【葛原しげるの略歴】 【小松耕輔の略歴】 ・作曲家 音楽評論家。号=玉巌。 ・明治十七年十二月十四日、秋田県由利郡東由利町玉米(とうまい)字館合生まれ。平蔵、トミの二男で、三男・翠、四男・三樹三、五男・千成太郎、長女・チヨ、六男・平五郎、七男・清の八人兄弟になる。ただし、長男は入籍前に死亡のため、戸籍上は耕輔が長男になる。父は、歌人で村長。母は、琴や三味線をよくした。山間部の純農村ながら、文化的な家庭であった。 ・館合小に三年、明治二十七年に矢島小高等科に進み、母の実家から通う。少年時代は番楽(獅子踊り)の笛を吹き、盆踊りの太鼓を打った。十二歳頃、流行の「鉄道唱歌」にあやかり、「玉米八景唱歌」を作詞作曲、手風琴を奏でて村中にヒットさせた。 ・明治三十四年九月、東京音楽学校選科入学、三十五年九月予科、三十六年九月本科器楽科へ進み、ピアノと作曲法をヘルマン・ハイドリヒに師事、同級に本居長世とピアノの久野ひさがいた。明治三十九年七月に主席卒業。さらに明治四十二年三月まで研究科に学んだ。明治四十二年、東京音楽学校卒業。 ・本科卒の二ヶ月後に主席卒の功によって乃木希典校長の学習院講師、明治天皇の師ともなった。同年助教授、大正十三年教授、昭和四年退官。 ・明治三十九年、音楽学校在学中に山田源一郎教授、詩人の小林愛雄と三人でオペラ研究の楽苑会を組織し、能に取材した自作「羽衣」を作曲。楽苑会第一回公演の名で六月二日神田青年会館で演奏、これが本邦初の創作歌劇となった。 創作オペラ運動の先駆者として活躍。 ・明治四十年三月、音楽学校OBの帝国音楽会理事。 ・明治四十一年、『音楽界』編集主事。 ・明治四十二年、田村虎蔵らと音楽教育会理事。音楽教育界の最先端に立った。 ・明治四十二年九月、『名曲新集』(松本楽器)刊行。 ・明治四十三年、二十六歳の時、音楽学校出の本多広子(四日市出身)と結婚。三年後には財産を失った一家を救うため、親と五人の兄弟を呼び寄せ、貧しい生活が始まった。 すでに学生時代、家は傾いていた。そのため父親の友人の富農の畠山三郎の援助と、育英会貸付金で通学していた。しかし、向学心は旺盛で、結婚後、東京外国語学校夜学でドイツ語を、大正五年にはフランス語も夜学で習得した。夫人の広子は、東京女子師範学校付属高等女学校に勤めた。 一方で、豪放な人柄は信望を集め、多くの会に引き出され、文化界の著名人を知友に持つ。松島つね、福井直秋と共に、楽壇三酒豪と称されるほどだった。  ・大正七年九月、島村抱月、松井須磨子の芸術座上演『沈鐘』のために、劇中歌「水藻の花」「わしが仲よしや」を作りヒットした。 ・大正八年七月、北原白秋の小田原の山荘で作曲したのが名曲「泊り船」で、同じ頃「母」「砂丘の上」「沙羅の木」も生まれた。 ・大正八年十一月、『子供のための音楽演奏会』を神田キリスト教青年会館で開催。 ・大正九年九月、学習院、内務省、文部省委託で欧米音楽調査のため渡航する。主としてパリ音楽院にとどまり、作曲法、和声学を学び、十二年三月、アメリカ回りで帰国した。 ・昭和二年、国民音楽協会を設立、理事長に就き、第一回合唱祭(コンクール形式)を開催した。 ・昭和三年十二月、日本作曲家協会理事長。 ・昭和五年から七年、『世界音樂全集』(春秋社)の中に、『日本童謠曲集』四冊を組み、本居長世、山田耕筰、弘田龍太郎と共に編纂した。 ・昭和六年から七年、田村虎蔵、福井直秋と『童謡唱歌名曲全集』八冊を京文社から刊行。 ・昭和六年九月、成田爲三共編『新日本小学唱歌』(宝文館)を各学年向けに出版。 ・昭和七年三月から『昭和幼年唱歌』『昭和少年唱歌』各四冊を発表。新作を発表し続けた。 ・昭和十年代は、東京女子高等師範や日大教授の傍ら、和声学や楽理、モーツアルトらの伝記シリーズを執筆。 ・昭和二十二年、全日本合唱連盟理事長、教育音楽協会会長。音楽コンクール理事会顧問も務めた。 ・昭和三十一年九月、広子が亡くなり、七十八歳で大分出身の秋子と再婚。 秋子も、広子同様音楽学校を出ている。 ・昭和四十一年二月三日、享年八十一。生涯に作った歌曲、童謡などは、二百五十曲、著書は五十数冊判明している。 (参考)井上隆明著『秋田のうたと音楽家』(秋田文化出版社)初版1987年4月20日発行。 <『日本童謠曲集』に「お山の細道」> 『世界音樂全集 第十一巻』(春秋社)、小松耕輔編纂『日本童謠曲集』昭和五年一月十五日発行。小松耕輔自身の曲は二十曲掲載。四曲目に「お山の細道」が掲載されている。 <『小松耕輔 新作唱歌』(敬文館)> 第一集 初版の出版年月日 1929年6月5日 第二集 初版の出版年月日 1929年6月5日 以上は大阪府立中央図書館国際児童文学館所蔵。複写可。 ≪池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

【みんなが好き】 月の沙漠を駱駝に乗った王子様とお姫様が越えて行く内容のエキゾチックなこの歌は、みんなの心をとりこにしました。 沙漠と聞くと、アラビアン・ナイトや駱駝やオアシス、白いターバンを巻いた人をイメージし、少年少女たちに楽しい夢を与えてくれます。また、美しい旋律は心が洗われるようで大好きだと、大人にも人気の歌です。

【流行歌になりきらなかった「月の沙漠」】 さて、スローテンポで歌うとどうでしょう。一変して、淋しく、せつない演歌のようになります。それがこの歌の特長で、大人にも愛唱される最大の理由です。 これには、作曲上の理由がありました。 佐々木すぐるは、『月の沙漠』を作曲した時のことを、「あのころ、もの哀しい短調の流行歌が大変歌われていてね。私も、一度そういう曲を書いてみたいと思っていた。そこへ『月の沙漠』の詩が届いたので、考えてそういうふしをつけてみた。しかし流行歌には、なりきらなくてね」と言っています。 あのころとは大正中期。 『さすらいの唄』(北原白秋・作詞、中山晋平作曲)や、『船頭小唄』(野口雨情・作詞、中山晋平作曲)が流行していました。 佐々木は、『月の沙漠』を、そのような曲に仕上げたかったのでした(河村順子著「佐々木すぐる先生の想い出」『季刊どうよう』第9号/チャイルド本社)。 【タイトルの「沙漠」という字は】 曲名は、なぜ「砂漠」ではなく、「沙漠」なのでしょうか。それは、作詞者の加藤まさをの言葉から理解できます。 「サバクのサを<砂>でなく、<沙>にしたのは、サバクは水が少ないので、この字がとっても気に入って使ったんですヨ」(長田暁二著『母と子のうた100選』時事通信社)。 この加藤まさをの言葉は、あらゆる出版物で書き直され使われています。加藤自身が音楽史研究家の長田暁二に語った言葉という事を明記してほしいものです。 【「月の沙漠」の風景】 イメージされた場所はどこでしょうか。 昭和四十三年(1968年)三月、朝日新聞・千葉版第一面トップは、「『月の沙漠』の詩は、御宿の砂丘の幻想によって書かれたもの」と報じ、大反響を呼んだそうです(『ゆうちょ のびのび人生』平成十二年七月発行による)。 作詞者の加藤まさをの心にあった『月の沙漠』は、本当に御宿の砂丘だったのでしょうか。 加藤まさをは明治三十年、静岡県藤枝市に生まれています。 加藤まさをの長男・加藤嶺夫によると次のようでした。 「父の詩心を養ったのは、幼少期を過ごした藤枝の豊かな環境だったんじゃないですか。『月の沙漠』のモデルの地も千葉の御宿とかいろいろ言われてますが、幼い心に焼きついた故郷の海岸を想い描いて作ったものだと考えた方が自然でしょう」(『サライ』特集 唱歌1990年8月2日発行より抜粋)。 【加藤まさをの略歴】 ・明治三十年(1897年)四月八日、静岡県志太郡西益津村田中(現・藤枝市大手)で生まれました。本名は正男です。ペンネームは「まさを」とひらがな書きにした。詩や叙情画には画数の多いゴツゴツした漢字よりも、画数の少ない流れるようなひらがなが似合うと思ったからだという。幼い頃は、父が国語の教師として浦和中学に赴任したため、祖父のもとにあずけられます。小学校時代は、成績は優秀でしたが病弱で、外で遊べなかったので、好きな絵を描くことに夢中になったそうです。中学校時代に東京に移り住みます。 ・明治四十三年(1910年)、上京し早稲田中学校に入学。大正四年(1915 年)高輪中学校に転じ、大正六年(1917 年)同校卒業。 ・大正六年、立教大学予科に入学。大正七年英文科に進む。英語より美術への関心が強く、川端画学校で本格的に絵の勉強を始めました。この学校は日本画家の川端玉章(ぎょくしょう)が設立した民間の学校。 ・大正八年(1919 年)大学の上級生、岩瀬一民が経営する上方屋平和堂から「まさを」の名前でアンデルセンなどの「童話画集」シリーズや「こどものうた」シリーズの絵葉書を刊行。これが転機で多くの絵葉書を手掛け、その後詩や童謡を発表。 ・大正九年(1920年)五月、処女童謡画集「カナリヤの墓」(岩瀬書店)刊行。小石川久堅町八六番地(小石川四-一六辺)に居住。山や川を愛し渓谷を好み、日本画に熱中。当時住んでいたのが東京都小石川だったので、「小石川に住む渓谷を愛する青年」という意味から「石渓」を名のった。 ・大正十年(1921年)、童謡画集『合歓(ねむ)の搖籃』(内田老鶴圃)刊行。立教大学の学生だった二十代に結核を患って以降、毎年夏になると、千葉県夷隅郡御宿町に保養のために出かけ、海を眺めて暮らしました。それは、関東大震災の時まで続きました。 『NHK 日本のうた ふるさとのうた 100曲』(講談社)には、“立教大学在学中の大正十年(一九二一年)に、この詩を書いた”とあります。 ・大正十二年(1923年)、『少女倶楽部』三月号に「月の沙漠」を発表。 大正から昭和にかけて、竹久夢二や蕗谷虹児と並び称され、『令女界』『少女倶楽部』『少女画報』などの口絵や挿画、また詩や小説などで活躍。少女たちの人気を得、ジャーナリズムにもてはやされた。童謡画集「人形の墓」(大正12年7月刊行)、小説集「遠い薔薇」(大正15年7月刊行)、詩集「まさを抒情詩」(大正15年11月刊行)、小説集「消えゆく虹」(昭和4年9月刊行)など。 ・地元では『月の沙漠』のモデルの海岸は、ここと決め、昭和四十四年七月六日、御宿の砂丘に王子と姫が乗った二頭のラクダの記念像と、三日月形の詩碑を建てました。三日月の表面には直筆の第一節が刻まれています。除幕式では、まさをの強い要望で、ペギー葉山が歌いました。まさを七十二歳の時でした。

・平成二年には、千葉県夷隅郡御宿町六軒町に「月の沙漠記念館」も開館しました。以来御宿町は、「童謡『月の沙漠』のおんじゅくまち」として有名になりました。

パンフレットには平成二年に開館の記載がありません。 ・大学時代親しく遊んだ内山保(当時・御宿町で書店を営み、町商工会長として記念像の建設に力を注いだ。故人)や、この町の人々の『月の沙漠』に寄せる思いは大変なもので、加藤まさをが「『月の沙漠』は、幼い心に焼き付いた静岡県藤枝の故郷の海岸を思い描いて作った」ともらしていた言葉を、いつしかくつがえしてしまいました。そして、まさをは次のような言葉さえ残しています。 <加藤まさをの言葉> 「あれは御宿のおぼろ月がモチーフになったんです。ですから、私が書いた童話の絵本の挿絵には、月がカサをかぶった絵がついているでしょう。沙漠、らくだ、王子と王女を借りて、人生の無常感をダブらせたんです」(長田暁二著『母と子のうた100選』時事通信社)。 <加藤まさをの言葉の考察Ⅰ> 佐々木すぐるが、詩を読んで流行歌にしたいと感じたことが、加藤まさをの言葉で納得できます。【流行歌になりきらなかった「月の沙漠」】のコーナー参照。 『母と子のうた100選』の著者・長田暁二も次のように書いています。 “王子様とお姫様は夫婦、らくだは人生、二つのくらは職業、二つのかめは財産、という風に置き換えてこの詩を読み直すと、加藤さんが考えていた事がよくわかります。” 沙漠は人生ととらえ、果てしない人生を夫婦で寄り添って歩んで行く歌と考えることもできるのです。 <加藤まさをの言葉の考察Ⅱ> 「おぼろ月がモチーフになったんです。」と加藤まさをは言っている。「朧(おぼろ)」は春の季語なので、この歌は春に歌うのがよいのでしょうか。しかし、郡修彦著『親子で読んで楽しむ日本の童謡』(KKベストセラーズ)には、次のような事が書いてあります。 “現実の沙漠では、気象上の理由から月が朧に煙ることはありません”。 これについて、生物学の池田博明さんに、次のように教えていただきました。 “「朧にけぶる月の夜」という状況は、晴れた夜である、湿度がかなり高い、気温が低い(水蒸気が空気中で凝縮するほど)という条件が無いと起こらない。砂漠は、乾燥していて湿度が低いため、砂漠は昼と夜の気温差が大きく、夜間は放射冷却によりかなり気温が低くなることはあるものの、「朧にけぶる」という状況は無いと考えているのでは”。(2010/06/21)

私、池田小百合は、「現実の砂漠の事」、「ラクダのコブがヒトコブかフタコブか?」、「場所はどこか?」「王子様とお姫様は、なぜお供の人々をつれていないのか?」「王子様とお姫様は、その後どうなったのか?」などを論じたところで、童謡の「月の沙漠」を深く理解できるとは思っていません。 むしろ夢を壊さないでほしい、童心を傷つけないでほしいと思います。多くの解説書に取り上げられているこれらの事は、童謡「月の沙漠」の歌の前では、無用のことではないでしょうか。 <加藤まさをの本当の気持ち> 前記、昔、加藤まさをと親しかった内山保に送ったまさをの返書には、次のように書いてあります。 「御宿は日本中で一番懐かしい所。また、あの砂山の砂を踏みしめてみたい。小さな漁村だった昔の御宿の生活にひかれます」。 内山保の夫人、一枝さんは、当時を思い出して次のように話しています。 「先生は、『観光の客引きのためならまっぴらだ』とおっしゃっていました。でも、当時は若者が荒れていて、情操教育上からも町中が熱望している、という主人の純粋の気持ちが伝わって、先生も快諾してくださいました」。 『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)の加藤嶺夫著「幻の場所『月の沙漠』」には、次のように書いてあります。 “生涯、海外はおろか国内の旅すらほとんどしていない父は、砂漠も砂丘も見た事がない。 しかしながら、昭和四十年ごろに千葉県の或る海辺の町が、『月の沙漠』にまつわるストーリーを組み立てて観光資源として宣伝したことから、あたかも房総海岸の砂浜がそのモデルであるかのように思われるに至った。父とこの地との関わりは、若き日に胸を患った時に保養を兼ねて数回にわたって海浜の宿屋に逗留しただけのことである。 二十年ほど前のことだったと思うが、まさをの生まれ故郷の静岡県藤枝市に在住の方が、その件について本人に質したところ、「せっかく観光のメダマにしてくれているのに反対するほどのこともないでしょ」と笑いながら答えたという。” 母校・藤枝市の西益津小学校や、蓮生寺にも歌碑が建てられています。 (註) “生涯、海外はおろか国内の旅すらほとんどしていない父は、砂漠も砂丘も見た事がない。”・・・これは、息子の加藤嶺夫が書いたものです。 ●多くの出版物で書き直され使われています。出典を明らかにしてほしいと思います。そうでないと、最初に言った人がわからなくなってしまいます。 ・昭和二十年(1945年)、小石川久堅町の自宅が空襲で焼けたので、駒込西片町十番地ろノ七(西片一-一三辺)に居住。 ・昭和五十一年(1976年)五月、長年住み慣れた東京都練馬区貫井の住まいを引き払って、地元の招きで千葉県夷隅郡御宿町に移り住みました。 内山保の夫人、一枝さんによると、「『内山がいるから、行く』とおっしゃったんです。あのとき先生は、もう足がたちませんでしたね」。 ・そして翌年、昭和五十二年(1977年)十一月一日、月の沙漠記念像が見える自宅で八十歳で亡くなりました。御宿の最明寺に墓があります。 死の直前に「加藤まさを抒情画集」を出版。この時のことについて内山保の次男・浩さんは、「亡くなる三ヶ月前に発刊された『加藤まさを抒情画集』の落款を押される姿が痛々しかったですね」。 今日も、「月の沙漠」のメロディーが御宿の町に時(午前七時、正午、午後五時)を告げています。 (註)平成二十六年まで御宿に住んでいた小暮公男氏に教えていただきました。ありがとうございました(2016年9月15日)。 加藤まさをの長男・加藤嶺夫によると次のようでした。  「道楽者の父は、実に多くの趣味を持っていましたよ。バイオリン、ピアノ、ダンス、それに有名になる前の藤浦洸、佐伯孝夫らと野球チームを作ったり、竹久夢二とテニスもしてましたね。でも、一番好きだったのは、バラ作り、広大な敷地に何千本ものバラが咲き誇っていましたよ」。 まさをの絵にはバラが多く描かれている。これは、「月の沙漠記念館」のパンフレットで見る事ができます。  日比谷公会堂で開くピアノ・リサイタルは、女性で満員だったという。西条八十と親しかったまさをは、彼の詩集の装幀、挿絵でも活躍し、大正から昭和の抒情画家の一人としてゆるがぬ地位を築き上げていった。中山晋平の曲が集められた『童謡小曲』の装幀は1-12集は加藤まさを、13-17集は竹久夢二が担当した。(『サライ』特集 唱歌1990年8月2日発行より抜粋)。 日比谷公会堂で開くピアノ・リサイタルは、女性で満員だったという。西条八十と親しかったまさをは、彼の詩集の装幀、挿絵でも活躍し、大正から昭和の抒情画家の一人としてゆるがぬ地位を築き上げていった。中山晋平の曲が集められた『童謡小曲』の装幀は1-12集は加藤まさを、13-17集は竹久夢二が担当した。(『サライ』特集 唱歌1990年8月2日発行より抜粋)。【「月の沙漠」詩の初出】 『少女倶樂部』の創刊は大正十二年(1923年)一月。その二ヵ月後の大正十二年(1923年)三月、加藤まさを二十七歳は、「月の沙漠」を、大日本雄辯會講談社著『少女倶樂部』1巻3号(大日本雄辯會 現・講談社)大正十二年三月発行(三月号)に自筆の挿絵と共に発表しました。『少女倶樂部』から注文されて書いたようです。 ●季刊『どうよう』第9号掲載の上笙一郎著「加藤まさをと『月の沙漠』」に書いてある“「月の沙漠」の詩の発表されたのは雑誌「少女倶楽部」の大正十二年八月号であった”は間違い。三月号が正しい。 この『月の沙漠』の初出は、『サライ』特集 唱歌1990年8月2日発行に掲載されていますが、残念ながら小さすぎて虫眼鏡でも詩がはっきりしません。 そこで、コピーを「月の沙漠記念館」にお願いしました。すると、次のような思いがけない返事が来ました。 「大正十二年の少女倶楽部の初出本は、世の中に非常に少ししか存在せず、当館も収蔵できていません。付合いのある美術館や資料館などに問い合わせて見ましたが、いずれも所有していませんでした。確かなのは、駒場にある近代文学館に存在するようです。問い合わせれば、マイクロフィルムか、現物のコピーで対応してくれると思います。と云うわけで、お送りできるのは、かなり不透明な複写のものになってしまうわけです。・・・現在、もう少し鮮明な白黒コピーを送って貰うよう、藤枝市の博物館関係者に依頼してあります。入手しましたら、お送りできると思います」(月の沙漠記念館 養老正也館長 2006年5月)。 私・著者池田小百合は、がっかりしました。「月の沙漠記念館」は、初出本を所蔵していませんでした。「月の沙漠記念館」から送られて来た初出詩は、カラーで、加藤まさをが言う、朧月が描かれているのがわかります。しかし、字が読み取れません。

次に、「日本近代文学館」に複写依頼をしました。送られて来たコピーを見て、私は、また、がっかりしました。それは、白黒コピーで、詩ははっきりわかりますが、肝心な挿絵は後ろのページが透けてコピーされてしまっていて、全く見る事ができません。説明には次のように書いてあります。 「挿絵部分は薄緑色のため、コピーが薄くなっています。ご了承ください」(日本近代文学館 2006年6月27日)。

▲日本近代文学館」から送られて来た初出詩。十八行の詩は、二行ずつにまとめられている。 右上(6)ページの「月の沙漠」の「月」が横になっている誤植。 【作曲の時期】 いつ作曲され、どのように広まっていったのでしょう。 「大正十二年、『少女倶楽部』(三月号)に加藤まさをが『月の沙漠』を発表。同年九月、関東大震災が勃発。佐々木すぐるが曲をつけた『月の沙漠』の唄は、震災で荒廃した町へと流れ、当時の人々は、この唄に夢と希望を見いだしたという」(『ゆうちょ のびのび人生』平成十二年七月発行)。 また、「歌として流行しはじめたのは関東大震災直後のことだった」(毎日新聞学芸部編『歌をたずねて』音楽之友社)。 佐々木すぐるは、「月の沙漠」を作曲した時のことを、「あのころ、もの哀しい短調の流行歌が大変歌われていてね。私も、一度そういう曲を書いてみたいと思っていた。そこへ「月の沙漠」の詩が届いたので、考えてそういうふしをつけてみた。しかし流行歌には、なりきらなくてね」と言っています。 (河村順子著「佐々木すぐる先生の想い出:」『季刊どうよう』第9号/チャイルド本社)。 <月刊『青い鳥楽譜』について> 佐々木すぐるは、作品を多くの人に紹介するため、講習用テキスト・シリーズ『青い鳥楽譜』(伴奏曲附)を、大正期の終わりごろから昭和のはじめにかけて、自費出版しました。音楽の副読本のようなものです。 これは一冊に一、二曲が収録されている楽譜ピースです。『青い鳥楽譜』第七十五篇『薔薇』北原白秋詩、宮原禎次曲のように自分の作品だけでなく好いものも紹介していたようです。表紙絵は武井武雄や岡本帰一などが担当しました。 すぐるは大正八年、第一作『青い鳥』(法月歌客・作詞)「泣きの涙の青い鳥~」を作曲。第一作の『青い鳥』に愛着があり、『青い鳥楽譜』と名前をつけたようです。 『青い鳥楽譜』は、最初ガリ版刷りでしたが、やがて本格印刷となって表紙も絵入りの多色刷りにし、大型の印刷機を備え、書生を使って大量に印刷するようになりました。発行所 東京府下西巣鴨宮仲二二七八 佐々木英。 すぐるは、これを持って全国を回り、小学校の先生や師範学校生を対象に講習会を開きました。三男の行綱が同行し、すぐるのピアノ伴奏で歌の模範演奏をしました。 指導に訪れた小学校は六百校余りに達したということです。先生たちは覚えた歌をすぐに受け持ちの子どもたちに教えました。中でも『月の沙漠』の人気は絶大で、みんなが喜んで歌いました。 後に出版された『青い鳥童謡百曲集』の序文によると、「当時はレコードも放送もないのに、僅か一夏の間に全国を風靡しました」とあります。 これらのことから、詩が発表されるとすぐ作曲されて広まったようです。

【大正十五年の楽譜の誤り】 大正十五年九月一日発行の『月の漠沙』(佐々木すぐる刊)のタイトルは『月の漠沙』と誤植されています。挿絵は岡本帰一です。 この楽譜は、「このような校正ミスもあるのだ」ということで有名です。【作曲の時期】にあるように、作曲されたのは、大正十五年の夏ではなく、大正十二年の夏ごろと推測できます。作曲の時期が大正十五年では、詩の発表から三年も経過してしまいます。 【ラジオから放送】 昭和二年(1927年)、ラジオで安西愛子が歌い、初めて全国に流れ、国民的な愛唱歌となった(『私の心の歌 夏 夏の思い出』(学習研究社)による)。 <ラヂオ番組表の調査> ・2010年6月25日、厚木市立中央図書館で朝日新聞 昭和二年復刻版のラヂオ番組表を調査しました。四、五、六、七月には掲載されていませんでした。「昭和二年」の何月に放送されたかが書いてあると調査が簡単なのですが。後日時間を作って八、九、十、十一、十二、一、二、三月の調査をする予定です(★現在調査中)。 ・2010年8月12日、朝日新聞 昭和二年復刻版のラヂオ番組表を調査しました。九月には掲載されていませんでした。 ◇昭和二年九月三日(土)午後六時三十分(子供の時間)で、中山晋平の特集が放送されていました。【童謡】「せいくらべ」「夏の雲」「おねんね時」「證城寺の狸囃子」全八曲。林英子、(作曲・伴奏 中山晋平)。紙面の都合で放送された他の曲名が書いてありません。他の四曲は東京日日新聞(全八曲掲載)によると「芒と月」「啄木鳥」「ねんねの唄」「かっこ鳥」。当時は作曲者が伴奏を担当していたことがわかります。 ・2013年1月29日、毎日新聞縮刷版のラジオ番組表を調査しました。昭和三十一年八月七日(火曜日)NHKラジオ第一、朝7時35分から45分まで『メロディーの花かご』(1)月の砂漠(2)毬と殿様、と書いてあります。「月の砂漠」というタイトルで八月に放送されています。 ・2013年2月13日、朝日新聞 昭和二年八月のラヂオ番組表を調査しました。 昭和二年八月二十七日、(土曜日)大阪【JOBK】 ◇午前八時三十五分 童謡八曲 青い鳥子供團 上記のように書いてあるのを発見。しかし、曲名は不明。安西愛子の名前もありません。この時、歌われた可能性があります。 朝日新聞(大阪版)の記載は(子供の時間)童謡「噴水」「ほたるこいこい」ほか六組 靑い鳥子供團、ピアノ伴奏阪本閑子。 佐々木すぐるは、大正八年、第一作『青い鳥』(法月歌客・作詞)「泣きの涙の青い鳥~」を作曲する。第一作の『青い鳥』に愛着があり、子どもの合唱団を主宰した時、『青い鳥児童合唱団』と命名しました。ラヂオ番組表の「青い鳥子供團」というのは『青い鳥児童合唱団』のことなのでしょうか。大正十二年に『月の沙漠』を作曲。 【レコードの発売】 昭和になってレコードが発売されました。 ・昭和五年(1930年)には、浅香つる江(曽我直子)の歌でコロムビア系のヒコーキレコードに初録音。 ・昭和七年(1932年)には、柳井はるみ(松島詩子の芸名)の歌でヒコーキレコード (70922 編曲 井田一郎)から発売されています。 (註)柳井はるみは、音楽教師を辞して、夢に見ていた歌手を志して上京。コロムビアからデビュー。 紹介者は佐々木すぐるのようですが、音楽教師としての出会いについての詳細は不明。佐々木すぐるは、昭和七年に日本コロムビアの専属作曲家になっている。 ・長田暁二著『童謡歌手からみた日本童謡史』(大月書店)で次のように書いています。 “コロムビアの傍系会社として、イーグルレコード、ヒコーキレコード、オリエントレコードなどを発売していた合同蓄音器株式会社がコロムビアと合併し、昭和八年一月新譜からコロムビアの大衆盤として、リーガルレコードのレーベルで発売していました。そして一九年にコロムビアがニッチクと改称するまで発売されました。八年六月には「月の沙漠」が柳井はるみ(松島詩子のこと)の歌で、童謡でなく流行歌として発売されています。”・・・佐々木すぐるが、流行歌として発売したかったことが納得できます。【流行歌になりきらなかった「月の沙漠」】のコーナーを参照。 ・戦後もレコードが出たり、歌い継がれたりして親しまれました。 “戦後は、まず安西愛子と川田孝子二人の歌唱によって再録音され、以後伴久美子、久保木幸子、真里ヨシ子他多数の歌い手によって、次々とレコーディングされている。これらはいずれも佐々木すぐるが専属していたコロムビアの発売であるが、昭和四十年代の終わり頃にビクター専属の小鳩くるみが、他社としては初めてレコーディングしている。また森繁久彌が、自らの持ち歌として独特の森繁節で歌って、一世を風靡した事は、ご記憶の方が多いと思う。”(季刊『どうよう』 第9号/編集 日本童謡協会 発行 チャイルド本社/特集「月の沙漠」を探る 佐々木すぐると「月の沙漠」山崎八郎(作曲家)16ページによる)  以下は、レコードコレクターの北島治夫さん所有で、全て「ぎんのかーめ」と歌っている。 コロムビア A295 安西愛子、川田孝子 コロムビア C23 伴久美子 (写真参照) コロムビア AK169 安西愛子 【人をとりこにする魅力】 この歌が、しみじみと人の心をうち、人をとりこにする不思議な魅力は、幻想的な美しい詩に、作曲が工夫されているからです。 ・ニ短調で作られています。 ・四小節のフレーズ二つずつで二部形式になっています。 ・四分の四拍子、弱起の曲です。1 2 3 「つきのー」というように、各フレーズの歌い出しがいつも四拍目から始まります。はっきりと歌い出しましょう。 ・タッカの、はずむリズムと、付点二分音符の伸ばすリズムを活かして歌いましょう。 ・発表された十八行の詩は、二行ずつにまとめられていました。これを、四行ずつにまとめ、一番から四番までとし、四番の最後の二行を繰り返して歌うように作曲しました。 <コーダについて> コーダ=曲の終結部。終結を完全にするための部分で、(結尾)ともいいます。 この曲では、歌詞の最後の二行がコーダになっています。長い(終止部)が加わって雄大な曲に仕上がっています。 具体的には、「ついのーらくだは とーぼとぼと」でいったん終っていますが、完全に終結させるために「さきゅうーをこえて ゆーきました だまっーてこえて ゆーきました」があります。つまり、曲の終わりを繰り返し、これで終わりですよと念をおしています。ここが曲の山場なので、強く歌います。そして余韻を残すように弱く終わります。コーダを付けることにより重みのある大きな曲に仕上がっています。コーダの威力は絶大です。 山崎八郎著「佐々木すぐると「月の沙漠」『季刊どうよう』第9号/チャイルド本社には次のように書いてあります。 “佐々木すぐる夫人から『加藤まさをさんは、主人に対して、「月の沙漠」の人気は詩によるものであって、曲は関係ないという態度だったそうです』とお聞きしたことがあるが、それはいかがなものであろうか。・・・" 加藤まさをの長男・加藤嶺夫は、『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)で次のように書いています。 “この童謡が生まれて七十年近く経った今でも歌い継がれてきたということは、歌詞も悪くはないが、佐々木すぐるさんの作曲の素晴らしさに負うところ大である。著作権者である息子の私までが恩恵にしているので、佐々木さんに対して改めてお礼申し上げなければならない。有難いことである。” 【「銀」の歌い方】 二番の「銀の甕」の歌詞付けは、「ぎーんのかめ」と、「ぎんのかーめ」の二種類の楽譜が販売されています。どちらで歌うのでしょう。 <考察1 「ぎーんのかめ」と歌う> 一番の「はーるばると」の歌詞付けに合わせると、二番の歌詞付けは「ぎーんのかめ」になります。歌い継がれてそうなったのではありません。「ぎーん」と歌うと、「ん」で三拍延ばすことになります。 ・『日本童謡名歌110曲集1』(全音)の楽譜は一番の歌詞に合わせて二番も書いてあります。 <考察2 「ぎんのかーめ」と歌う> 童謡や唱歌の一般的な歌い方のように、「銀」をひとまとまりとして歌うと「ぎんのかーめ」となります。 以下の楽譜は「銀」をひとまとまりとして歌うように書いてあります。 ・日本童謡協会編『日本の童謡200選』(音楽之友社) ・湯山昭・中田喜直・阪田寛夫・藤田圭雄 監修『日本童謡唱歌大系Ⅰ』(東京書籍) ・与田凖一編『日本童謡集』(岩波文庫) 私、池田小百合が主宰している童謡の会では、「銀」をひとまとまりとして歌っています。「金の甕」も同じです。 『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)には、『月の沙漠』の直筆楽譜が掲載されていますが、残念な事に小さくて読めません。

<考察3 「ぎーんのかめ」「きんのーかめ」と歌う> 佐々木すぐるは、自作の曲だけで『理想の唱歌教材』楽曲の部と解説の部を出版しています。楽曲の部は、昭和三年八月一日発行。著作者は佐々木すぐる。発行者は佐々木英。発行所は東京府下西巣鴨町宮仲二二七八 佐々木英。メロディーのみの掲載で、伴奏譜は『青い鳥楽譜』での別売りとなっています。 目次は「尋常科第一学年」から「尋常科第六学年」。「高等科第一学年」から「高等科第二学年」の各第一学期から第三学期までに分けてあります。 「月の沙漠」は、「高等科第一学年」第二学期の二曲目「水車」の次に掲載されています。「月の沙漠」の次には「山の秋風」「コスモス」「ねんねのお里」「銀杏の樹」「水の流」「漁夫の子の歌」が掲載されていますから、「月の沙漠は」秋に歌う歌と佐々木すぐるは思っていたようです。 ▼佐々木すぐる著『理想の唱歌教材』楽曲の部

楽譜を見て、私、著者・池田小百合は驚きました。二番は、「ぎーんのかめ」「きんのかーめ」と歌うように歌詞付けされているのです。これは、どう解釈したらよいのでしょう。まず、誤植が考えられます。「ぎーんのかめ」が誤植なのでしょうか。見ていてもわからないので、<すぐる会>に問い合わせました。 <考察4 二番は、とばす> クラウン少女合唱団・すぐる会事務局(東京都大田区鵜の木)の岡崎清吾さんから次のような返事をいただきました。 「お尋ねの件ですが、日本童謡協会編が正解です。晩年佐々木先生が、合唱用にアレンジされ、教えておられましたので、合唱譜をご送付申し上げます。私どもクラウン少女合唱団では、一番から四番までの中で、コンサートなどでは二番をとばして一番、三番、四番、コーダというように歌っておりますので付記しておきます」(平成六年二月二日記)。 送られて来た楽譜のタイトルは「月の砂漠」で、(三部合唱)に編曲されています。 二番は、「ぎんのかーめ」「きんのかーめ」と歌うようになっています。これを、なぜとばして歌うのでしょうか。よく詩を読むと、この詩は二番がなくても理解できます。 すると、『理想の唱歌教材』楽曲の部に掲載された「月の沙漠」の「ぎーんのかめ」は誤植ということになります。 (註)すぐる会は、かつての弟子たち数人が作ったもの。佐々木すぐるは、酒を愛し、飲み仲間と陽気な酒を楽しんだ。晩年には、後輩に当たる若い作曲家たちや弟子たちが、佐々木家に集まって、よく飲み、よく語り合っていたらしい。そこから自然に生まれたのが「すぐる会」であるという。( 『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)秋山正美著「佐々木すぐる―苦闘三十年の子供の歌づくり」より抜粋)。

【佐々木すぐるの略歴】 ・明治二十五年(1892年)四月十六日、兵庫県印南(いんなみ)郡阿弥陀(あみだ)村(現・高砂市)にあった郡役所に勤める源蔵の次男として生まれました。本名は、「英」ですが、漢字では、「すぐる」と読んでくれる人がめったにいないので、ひらがな書きで通しました。音楽への芽生えは隣人の好意で初めて手にした銀笛から出発しているという。 (註)兵庫県のホームページを担当している県民政策部広報課によると、「印南郡」の読み方は、文書課歴史資料係に確認した所、歴史的な観点からは「いなみ」、一般的には「いんなみ」と呼ばれているということでした。また、『兵庫県大百科事典』(神戸新聞出版センター発行)や、『兵庫県地名事典』(角川書店)では、「いんなみぐん」と記載されています。 ・姫路師範学校(現・神戸大学)に入学。在学中は、学費を作るために学校でボイラーマンや雑用のアルバイトをした。すぐるはよく「俺は作曲よりもボイラー焚きの方がうまいのだ」と家人に自慢していたそうです。 ・姫路師範学校を卒業し、東京音楽学校(現・東京芸術大学音楽学部)の受験に出発する時、父親は、「合格できなかったら、生きて帰るなよ。東京は海が近いから、飛び込んでしまえ。」と言って、地図を描いて東京湾にでる道順まで教えたそうで、命がけの受験でした。 ・大正五年(1916年)卒業。同年のうちに、浜松師範学校(現・静岡大学)に赴任しました。 ・大正八年、第一作『青い鳥』(法月歌客・作詞)「泣きの涙の青い鳥~」を作曲する。 第一作の『青い鳥』に愛着があり、子どもの合唱団を主宰した時、『青い鳥児童合唱団』と命名しました。 ・大正十一年(1922年)、浜松師範学校を退職し、作曲家を志し上京。大塚に住み、作曲活動に入りました。 ・大正十二年には『月の沙漠』を作曲する。 ・昭和七年(1932年)には日本コロムビアの専属作曲家になり、自分の作品を中心に児童歌手の養成に力を入れ、レコードの吹き込みに情熱をそそぎました。 ・すぐるには三人の息子がいました。長男・忠綱(ただつな)は昭和二十年、太平洋戦争中フィリピンで戦死しました。次男は秀綱(ひでつな)、三男は行綱(ゆきつな)です。秀綱によると、子どもには、「人間死ぬ気で三年間努力すれば、自ら人生は開ける」。「オレは財産なんか残さないからそのつもりでいろ、その代わり老後のめんどうはみなくてもいい。結婚したらさっさと出て行け」というのが口ぐせだったそうです。 ・昭和四十一年一月十三日、一年あまりの闘病生活の末、七十三歳で亡くなるまで作曲家として活躍しました。 死期を目前にして、「お前たち兄弟夫婦は、本当の兄弟姉妹のように仲良くして、お母さんを大切にしてくれ」と話し、妻・米子には、黙って合掌し感謝の意を表しました。ピアノのある仕事部屋に持ち込まれたベッドの枕元の壁には、コロムビアから作曲を依頼された詩がピンで止めてあり、もうろうとした意識の中、作曲の構想を練りながら天に昇りました(佐々木秀綱著「佐々木すぐるの人間像」・季刊『どうよう』29号チャイルド本社・抜粋)。 ・生涯のうちに作曲した童謡は約二千曲で、『兎の電報』(北原白秋・作詞)、『赤ちゃんのお耳』(都築益世・作詞)も愛唱されました。他に少国民に歌わせるために作った愛国歌が数多くあります。どれも子どもたちに盛んに歌われた人気の曲でした。  昭和六年『昭和の子供』(久保田宵二・作詞) 昭和十四年『兵隊さんよありがとう』(橋本善三郎・作詞) 昭和十五年『航空日本の歌』(舟木準・作詞) 昭和十七年『少国民進軍歌』(陸軍省選定)。昭和十八年『少国民進軍歌』新興音楽出版に収録。 昭和十九年『僕は空へ君は海へ』(サトウハチロー・作詞) 昭和二十年『お山の杉の子』(吉田テフ子・作詞) 『お山の杉の子』は、昭和十九年、日本少国民文化協会が、戦争末期の時代の子どもたちの士気を高めるため歌詞を懸賞募集した際の第一席でした。昭和十九年十月八日、神田共立講堂で発表会があり、歌は四家文子が指導した(三田照子『お山の杉の子 吉田テフ子』日本図書刊行会、2000年8月刊)。 昭和十九年十一月に創刊された『少國民文學』(創刊号で最終号)で発表された。応募作品は句読点もない長い詩だったが、選者の一人だったサトウハチローが補作し、詩の形に整えました。昭和十九年十一月六日読売新聞ラジオ欄には夜6:45から、“國民合唱「お山の杉の子」安西愛子、放唱”とあります。放唱は東京放送合唱團のことか。 国民学校の音楽教科書が軍国主義一色だっただけでなく、童謡も軍事と無縁であることは許されませんでした。作曲はレコード七社の専属作曲家が競作し、最終的に日蓄専属の佐々木すぐるに決まった。レコードは昭和十九年十二月発売、歌・安西愛子、加賀美一郎、壽永惠美子、日蓄兒童合唱團。 『お山の杉の子』の直筆楽譜には、タイトルの左側に23という数字が書いてあります。右側には6月20日の文字が書き込んであります。昭和二十年六月二十日に作曲したのでしょうか。これは、『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社)で見る事ができます。 しかし、二十年八月には敗戦を迎え、戦意高揚を目的とした歌は、放送やレコードの発売が中止されることになった。

戦後、再びサトウハチローにより三番以下が改作されましたが、「こんなチビ助 何になる」などの歌詞が、差別用語として規制の対象になりました。 以上は、『別冊太陽 子どもの昭和史 童謡・唱歌・童画100』(平凡社) 秋山正美著「佐々木すぐる―苦闘三十年の子供の歌づくり」を参考にしました。 【歌碑について】 文中以外の歌碑。兵庫県たつの市の白鷺山公園に作られている「童謡の小径」内には、二頭のラクダの記念像と、『月の沙漠』の初めの一節を刻んだ歌碑があります。全国から募集した「あなたの好きな童謡」ベスト八の中の一曲です。 そのほか千葉市若葉区、野呂パーキングエリア「文学の森」にも歌碑があります。 ≪著者・池田小百合≫ 【著者より引用及び著作権についてお願い】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【著者より著作権についてのお願い】 文章を使用する場合は、<ウェッブ『池田小百合なっとく童謡・唱歌』による>と書き添えてください。 |

メール (+を@に変えて) |

トップ |