|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

七章 遷都と大仏建立――異能の人

行基大徳/聖武天皇の行幸/恭仁京造営と行基の行動/

恭仁京の規模/行基と橘諸兄の関係/聖武天皇の紫香楽宮行幸/

大仏建立発願と行基僧正/不可解な遷都地の変更/大仏建立の挫折/

未完成に終った恭仁京/大仏造立と行基の足跡/行基の力/

大仏造立の様相/大仏造立と渡来系技術/行基の死/行基の説話 |

行基大徳

「年代記」によれば行基が和泉国大鳥郡に鶴田池院を建てたのは天平九年(七三七)、七十歳の時である。

このころから政府の、そして天皇の行基に対する評価は明らかに変化した。

先に記したように『令集解』という大宝令や養老令についての様々な注釈を集大成したものの中に、天平十年頃に成立したといわれる「本記」という大宝令の注釈書が収められているが、僧尼令の「凡そ僧尼、寺の院に在るに非ずして、別に道場を立てて、衆を聚めて教化し」に対する「古記」の注は、「行基大徳の行なう事の類是」とあり、かって小僧行基と非難された状況から行基大徳へとその評価が大きく変化していることが知られる。

すでにみたように三世一身法が発布されてから後の行基の池溝開発は律令政府にとってむしろ歓迎すべきことであったと思われ、行基と政府の関係は次第に近いものになっていった。

以後の状況の中には政府が行基の後追いをしている一面もなかったとはいえない。

三世一身法の発布が養老七年(七二三)でその翌年の神亀元年(七二四)は聖武天皇が即位した年にあたる。

従って行基の以後の活動は聖武天皇の事業との関係で展開していくことにもなる。

いままで行基の行動について様々な意味を重ねた「境界性」についてみてきたのであるが、それが徐々に「中心性」の色彩を帯びてくるといってよい。

境界あるいは周縁のものが中心化のプロセスをとることは時代を問わずよく見られる現象である。

例えば若者文化という境界現象が、次第にその社会の文化を象徴するような場合などを事例としてあげることができよう。

まさに行基の行動もそのようなパターンとしてとらえることができる。

『続日本紀』天平三年(七三一)八月七日条の詔は「行基法師に従っている優婆塞(うばそく、仏教に帰依し在俗のまま戒を受けた男子)や優婆夷(うばい、優婆塞に対する女子)においては法の定めるように修行している者のうち、男は六十一歳以上、女は五十五歳以上の者はすべて入道することを認めよ。

それ以外の路上で托鉢行為をなす者は官司に連絡して、厳しくからめ捕らえよ」というものであり、年齢制限をつけながらも行基に従う集団の出家を認めたのは、政府が行基の存在を無視できなくなったことを示すものであり、一方では托鉢を禁止しているのは、この時にも僧尼令に背いて行動する者がいたことになる。

前の章でみたように、天平年間の初期、狭山池、久米田池、鶴田池といった池の造成に行基は全力であたっているようであるが、天平十二年(七四〇)あたりから、行基と聖武天皇はより近い関係となっていく。

というより、聖武天皇が行基に近づいていったというべきであろう。

この年聖武天皇は恭仁(くに)宮に行幸するが、その際に河内国大県(おおあがた)郡の智識寺(柏原市、現太平寺)の慮舎那仏(るしゃなぶつ)を拝し、自分もそれを造りたいと心に決めている(『続日本紀』天平勝宝元年十二月二十七日条)。

この時の決意が後に聖武天皇をして行基に大仏建立の勧進を託させることになるのだが、それについては後でふれてみたい。

聖武天皇の行幸

むしろこの年に聖武天皇に衝撃を与えたのは、大宰府に左遷されていた藤原広嗣(ひろつぐ)が反乱を起こした事件である。

『続日本紀』によると天平十二年八月二十日、藤原広嗣は天皇に対して、時の政治の得失を指摘し、権勢を誇っていた僧正玄紡(げんぼう)と吉備真備(きびのまきび)こそが天地の災異の原因であると上表する。

そして九月三日ついに兵を起こし反旗をひるがえす。

天皇は大野東人(あずまびと)を大将軍、紀飯麻呂(きのいいまろ)を副将軍に任命し東海・東山・山陽・山陰・南海五道の軍一万七〇〇〇人を徴発し、翌四日には隼人二四人を天皇の御在所に召しだし、右大臣の橘諸兄(もろえ)が勅をのべ、位階を授け乱の討伐に派遣する。

このように天皇・政府側が対応しなければならなかったことからも広嗣の反乱がかなりの規模のものであったことがうかがわれる。

ところが、乱の真っ最中に不思議なことが起こる。

同年十月二十六日に天皇は大将軍の大野東人らに次のような勅を下すのである。

「自分は思うところがあって、今月の末、関東(伊勢・美濃地方)に行幸したい。

そのような時ではないが、やむをえないことなのだ。将軍はこのことを知っても驚かないように」――。

そして、この勅を下した後、聖武天皇は平城宮を出、伊賀国から伊勢・美濃国への行程をたどるのであるが、途中で広嗣を捕らえ斬ったことを知る。

それにしてもこの行幸の目的は何であったのか。

それについて諸説があるが、瀧浪貞子氏は、かっての大海人皇子(のちの天武天皇)の壬申の乱における行軍のコースと似ていることから、乱にあたって天武天皇を顕彰することにあったのではないかという。

たしかにこの説は興味深い。

壬申の乱に大海人皇子は伊勢神宮を拝しているし、聖武天皇も関東行幸の際に伊勢神宮に幣帛を奉っているという共通点を見いだすことができる。

聖武天皇の祖父は、天武天皇の子の草壁皇子であるから、天武天皇は聖武天皇の曾祖父にあたる。

さらに、もう一つの説は、行幸の目的は聖武天皇が平城京から避難することにあったとするものである。

乱の後、翌天平十三年正月二十二日に広嗣に与(くみ)した者が乱において捕らえられた者に対して、死罪二六人、没官五人、流罪四七人、徒罪(ずざい、懲役刑)三二人、杖罪一七七人という処刑を断行していることからも、京内に広嗣側についた反乱者がいたことがうかがわれる。

行幸はそのような勢力から逃れるためになされたという説である。実際、広嗣の弟である良継が伊豆に、田麻呂が隠岐に配流されている。

おそらく、右にあげた二つの説のいずれも事実として受けとめてよいように思われ、不穏な動きを察知して平城京を出た聖武天皇に、大津京を出て吉野宮に向った大海人皇子の行動のことが念頭にあったことは十分に考えうる。

さらに重要なことは、行幸は平城京に帰着していないことである。

行幸の行程の後半は美濃国から近江国を経て、山背国相楽(さがらか)郡玉井頓宮に至る。

その比定地について詳細は不明であるが、現在の京都府綴喜(つづき)郡井手町の玉水付近ではないかと想定されている。

十二月十五日、ここから、天皇は先発して恭仁宮に至り、『続日本紀』は「始めて京都(みやこ)を作る」と記す。

つまり恭仁京の建設を宣言するものである。

『続日本紀』の記事によるかぎり平城京が放棄されたかのような印象を抱かせる。恭仁宮は、後にみるように、平城京の東北方、木津川(古代には泉川とよばれた)の北岸に営まれた宮である。

聖武天皇が恭仁宮に至るより先に、十二月六日近江国横川の頓宮から行幸に同行していた右大臣橘諸兄が先発して、遷都の準備のために恭仁郷に入っている。

このような状況からも察せられるように、恭仁京への遷都は橘諸兄によって先導されたように考えられる。

行幸の最後の滞在地であった玉井頓宮の地も橘諸兄の別業(別邸)のあったところに近いか、あるいは別業そのものが頓宮として利用されたかもしかない。

それほど橘諸兄と聖武天皇との関係は密接であった。また藤原広嗣の反乱の対象になった僧正玄防と吉備真備もまた、橘諸兄の顧問の役にあった。

その頃、行基はどうしていたのであろうか。

「年代記」によると、天平十二年泉橋院と隆福尼院とを「山城国相楽郡大狛村泉橋院」に建立したとする。

先にみたように「天平十三年記」にいう相楽郡高麗里の泉寺布施屋のことであり、同じく「天平十三単記」にいう泉大橋もこの頃架橋されたと推定される。

泉寺布施屋や泉大橋は恭仁京に関係する場所であることからも、行基の活動は、聖武天皇の恭仁京遷都と連動しているとみることができる。

恭仁京造営と行基の行動

『続日本紀』に従って恭仁京造営の経緯と、行基とその集団の動向を追ってみよう。

〔天平十三年(七四一)〕

正月朔日 天皇が初めて恭仁宮において、朝賀(新年のあいさつ)を受けた。

しかし宮垣がまだ完成していなかったので帷帳(しちょう)をめぐらして垣のかわりとした。

この日に五位以上の官人を内裏に招き宴を開き、地位に応じて禄を賜った。

同月十一日 使者を伊勢神宮および七道の諸社に遣わし、幣を奉って、新京にうつったことを報告させた。

閏三月九日 使者を派遣して平城宮の兵器を甕原(みかのはら)宮に運ばせた(甕原宮の比定地は、不詳であるが、恭仁宮の近くであろう)。

同月十五日 恭仁京遷都にともなって、平城京におかれる留守官の大野東人と藤原豊成らに対して天皇は、

「今後、五位以上の者は勝手に平城京に住んではいけない。

もし事情があって平城京の家に帰る必要ができたときは、太政官の符を受けて、その後に許可せよ。

平城京に現在いる者は今月中に恭仁京に向けて出発するように催促せよ。

それ以外の所にいる者にも急いで呼び返せ」という詔を下した。

七月十日 元正太上天皇が恭仁の新宮に移った。天皇は木津川(泉川)のほとりで迎えた。

同月十三日 群臣に新宮で宴会をさせ、女楽(女性のみの楽か)と高麗楽を奏させた。

五位以上には地位に応じて禄を賜った。

*

しかしそれにしても、いかにもあわただしく遷都を挙行している。当時の遷都の常識では理解しにくい。

ということは、恭仁京は、本来の京としての意味をもっていないことを示唆している。

この点をぬきにして恭仁京のプランなどを安易に考えてはならないのだ。

*

八月二十八日 平城京の二つの市(東市と西市)を恭仁京に移した。

九月四日 左右京の人民の調・租および畿内四ヶ国の田租を遷都にちなんで免除した。

同月八日 都を新しいところに移すために大赦をする。智努(ちぬ)王と巨勢奈弖麻呂(こせのなてまろ)を造宮卿とする。

同月九日 宮の造営のために大養徳(やまと)・河内・摂津・山背の四ヶ国の役夫を徴発した。

同月十二日 智努王らを派遣して京の人民に宅地を分け与えさせた。賀世山(かせやま)の西道より以東を左京とし、以西を右京とした。

十月十六日 賀世山の東の河の橋が七月より始めて今月に至って完成した。

畿内および諸国の優婆塞らを召して使役したが、橋の完成によって七〇五人を得度させた。

十一月二十一日 右大臣橘諸兄が、朝廷の名前をどのようにつけて万代に伝えるべきかと奏上したところ、天皇は大養徳恭仁大宮とするという勅を下した。

〔天平十四年〕

正月朔日 百官が朝賀した。大極殿が未完成のために四阿(あずまや)殿(四柱で壁のない簡素な建物)をつくり、ここで天皇は朝賀を受けた。

*

このような恭仁京造営の経緯をたどってみると、都づくりの工事は継続してなされていたと思われる。

東西の市を平城京から移し、宅地も分け与え、かつ賀世山の西道でもって左京と右京とに区画したというのであるから、碁盤目状の区画(条坊)をつくる道路もつくられていなければならない。

しかし後に述べるように、天平十五年(七四三)十二月に恭仁京建設は停止するという事態を迎えるのである。

右にあげた『続日本紀』天平十三年十月十六日条に畿内および諸国の優婆塞らによって賀世山の東の河に橋が架けられたとあるが、施工に従事したのはおそらく行基のもとに集まった者たちであろう。

得度したもの七〇五人で約四ヶ月を要していることから、かなりの工事であったとみられる。

賀世山の東の河とは、木津川のこととみてよいとしても、その橋は宮に通ずるために宮の南に架けられたのか、それとも別の場所であったかは容易に決めがたい。

また、『催馬楽』(さいばら)に、

沢田川

袖漬くばかり や 浅けれど

はれ

浅けれど

恭仁の宮人 や 高橋わたす

あはれ そこよしや

高橋わたす

という恭仁京づくりを風刺した歌があるので、賀世山の東の河を沢田川にあてる説がある。

沢田川は木津川の支流であるが、行基らの集団によって四ヶ月も要してそのような細流に架橋されたとするのは疑わしい。

しかし、『続日本紀』天平十四年八月十三日条で、宮城以南の大路の西の頭とその位置は確認できないが甕原(みかのはら)宮以東との間に大橋をつくるために諸国に経費の負担を命じているが、この場合の大路は宮の南を東西に走る二条大路のこととみられ、それが西で木津川にあたる部分で橋を架け、甕原宮と結ぶことをいっているので、賀世山の東の河の橋は、宮の南の橋である可能性があろう。

|

図49 恭仁宮

恭仁京の規模

一体、恭仁京はどのような程度にまでつくられたのであろうか。

恭仁京は宮の規模などをめぐって、想定案が示されてきたが、近年の発掘成果によって宮の範囲がほぼ明らかになった。

図49に示すように、木津川北岸の京都府加茂町の恭仁宮跡に長方形状の宮域が推定されることになった。 |

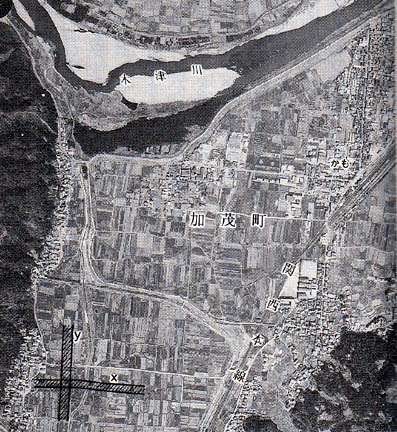

図48 空からみる恭仁京の道路の痕跡

(xが東西、yが南北の道路)

|

宮の南限である築地塀と共に、東限の築地塀に付けられて宮城門(東面南門)の遺構が発見され、従来から確定していた大極殿の位置などとの関係から宮の範囲が割り出されたのである。

宮城門の遺構は宮域の東限の南の端から約一八五メートルにあり、約一メートル四方の方形の掘り穴が南北方向に四列、東西に三列あり、穴の中にこぶしよりやや大きめの石が大量に入れられてあって、八脚門の礎石のための穴であることが判明した。

宮域の南北の距離は約七四〇メートル、東西の距離は約五六〇メートルと推定できることになり、平城宮が約八五〇メートル四方の正方形であることと比較して、形や規模の上で異なる。

それでは、宮の周囲の京についてはどのように考えればよいのであろうか。

少なくともいえることは、宮の規模が平城宮よりも小さいということは、京の範囲においても平城京と同じ規模とみることは難しいのではないかということである。

京域を考定することはともかく、図48にあげた空中写真にみるように、恭仁京の条坊を区画していた道路の痕跡が、現代の水田の形から読みとれる。

これらからみて、やはり恭仁京は宮の部分のみならず、京の区画もなされつつあったことは推定できる。

ところで行基が恭仁京造営について宮の南の架橋以外に関係したかどうかはさだかではない。

しかし、『年譜』「年代記」にしたがえば天平十二年(七四〇)に泉橋院・隆福圧院を建立しているので、この年に泉大橋も完成していたならば、この架橋も恭仁京遷都に関連する工事であったとみることもできる。

行基と橘諸兄の関係

とすると、天平十二年は行基にとって画期といわねばならない。

なぜならばそれ以前は和泉や摂津あるいは河内にあって池溝開発や布施屋の設置など律令政府と直接関わらない立場にあったのに対して、恭仁京遷都を契機として政府に関与していくからである。

そのような変化は先に記したように三世一身法を巧みに利用していった行基の戦略によるものとする解釈もできるが、ただそれだげではないように思われる。

まず、左大臣橘諸兄との関係を考えることはできないだろうか。

『年譜』「年代記」には、天平十三年橘諸兄が泉橋寺に食封五十戸を施入したとあり、行基によってつくられた久米田池に関わる久米田寺の寺伝には寺の背後の古墳群に橘諸兄と同夫人の墓があるとし、木彫の諸兄神像を安置している。

このことは橘諸兄と行基との間になんらかの接点があったことを暗示する。

橘諸兄は敏達天皇の後裔にあたる美努(みぬ)王と県(あがた)犬養宿禰(いぬかいのすくね)三千代との間に生まれ、初め葛城(葛木)王と称した。

県犬養宿禰三千代は、後に美努王と離別し、藤原不比等(ふひと)の妻となり、安宿媛(あすかべひめ)、のちの光明皇后を生んでいる。

この三千代の本貫の地をめぐって和泉とする説と河内とみる見解がある。

いずれにも根拠とすべきものがあり、和泉については『和泉志』泉南郡条に旧犬養村に河内川県犬養神祠があったことを記しているのに対し、河内説では古市郡と志紀郡に県犬養氏が居住していたことを示す史料をあげている。

もし前者ならば和泉であるから行基の出身地との関係を想定できるし、後者ならば、古市郡は渡来系氏族の西文(かわちのふみ)氏の一族の定住した土地であり、行基の父方は西文氏の一支族高志(こし)氏であるから、その点においての地縁的なつながりをも想定できないことはない。

いずれにしても、恭仁京造営にあたり行基が関与しているのは、右にみた橘諸兄の母方、県犬養氏の本貫の地における人脈に求めることができるかもしれない。

ところが、さらに恭仁京と行基の関係を暗示するものがある。

それは相楽郡木津町に吐師(はせ)という集落がある。

この地も土師氏の居地であるという伝承をもち、平安時代末から戦国時代にかけて土師郷とよばれていた。

先に幾度かふれたように行基と土師氏の関係が深いとすれば、泉大橋の架橋にもこの氏族の関与があったことが推定される。

さらに想像を積み重ねてみると、恭仁宮の大宮垣をつくった功により、正八位下からいっきに従四位下に叙せられ、太秦(うずまさ)公の氏姓や銭一百貫などを賜った秦下嶋麻呂(はたしものしままろ)と行基との関係もあったかもしれない。

すでに述べたように、行基と秦氏とのつながりも推定できることから考えると、造宮省の官人であった秦下嶋麻呂の仕事に参画したこともあり得ないことではない。

南山城の地域には、高句麗から渡来した狛氏系の氏族が居住していたことは、相楽郡に大狛(おおこま)・下狛(しもこま)郷があることからも推定できるし、『年譜』「天平十三年記」に泉寺の布施屋の所在地を相楽郡直麗里としていることからも知ることができる。

しかし行基と狛氏とのつながりは明らかではない。

ただ、平安時代の資料ではあるが承和三年(八三六)の「山城国高田郷長解案」に相楽郡賀茂郷の戸主秦忌寸黒人、その戸口の同広野という名がみえる。

これ以外にこのあたりの秦氏についての史料はないが、もし奈良時代にも秦氏が南山城に関係していたならば、行基の恭仁京造営への関与に秦氏の影響があったかもしれない。

このようにみてくると、行基にまつわる人脈は多彩であったことを想像させる。

聖武天皇の紫香楽宮行幸

とにかく恭仁京はつくられつつあった。にもかかわらず、事態は変化の兆しを見せつつあった。

再び『続日本紀』の記事を追ってみることにしたい。

〔天平十四年(七四二)〕

二月五日 新羅からの使節金欽英らが来たが、恭仁京の宮室が完成していなかったので、大宰府でもてなして、ここから帰国させた。

この日に恭仁京の東北の道を開き、近江国の甲賀郡に通じた。

八月十一日 近江国甲賀郡紫香楽村に行幸の詔があり、造宮卿の智努王らを造離宮司とする。

同月二十七日 紫香楽宮に行幸(九月四日帰還)。

十二月二十九日 紫香楽宮に行幸(正月一日帰還)。

〔天平十五年(七四二)〕

四月三日 紫香楽宮に行幸(四月十六日帰還)。

七月二十六日 紫香楽宮に行幸(十一月二日帰還)。

八月一日 鴨川(木津川)に行幸し、宮川と名を改める。

九月二十一日 甲賀郡の調・庸を畿内に准じて収めさせる。また当年の田租を免除した。

十月十五日 慮舎那仏(大仏)造営発願の詔を発布。

同月十六日 東海・東山・北陸三道二十五国の今年の調・庸などのものはすべて紫香楽宮に貢納させた。

同月十九日 天皇が、紫香楽宮に出御した。慮舎那仏の像をつくるために、初めて寺地を開いた。

行基法師が弟子らを率いて、多くの人々に大仏建立を勧め誘った。

十二月二十四日 初めて平城宮の武器類を恭仁宮に運び、収め置いた。

同月二十六日 平城宮の大極殿ならびに歩廊を壊してから、恭仁宮に移して造作すること四年を経てようやく終った。

その費用は計算できないくらい多額にのぼった。さらに紫香楽宮をつくっている。そこで恭仁宮の造作を停止する。

*

右にあげた『続日本紀』の記事から読みとれるように、聖武天皇は足しげく紫香楽宮に行幸している。

恭仁宮造営にあたっていた人物を造離宮司に任命していることからも、天皇は紫香楽宮に関心の重点を移しつつあったことも明らかである。

その理由は、天平十五年十月十九日条に記すように大仏を紫香楽宮につくるためであった。

そしてその勧進役を行基が担うことになった。

大仏建立発願と行基大僧正

先にふれたように天平十二年(七四〇)二月に聖武天皇が河内大県(おおあがた)郡の智識寺に行幸し、慮舎那仏を拝し、大仏建立を発願したことは『続日本紀』天平勝宝元年(七四九)十二月二十七日条の宣命に記されている。

ただ、恭仁京の造営工事が完全に停止されたのかというと、そうでもないらしい。

栄原永遠男氏によれば、正倉院文書の「大根申請文書」は、仕丁(しちょう)・衛士(えじ)・技術者などの食料の請求書であるが、天平十七年において、造宮省、木工省という造営関係の役所が恭仁京で労働者を抱えていたことがわかるので、この時点でも工事が少し行なわれていたという。

引き続いて、『続日本紀』の関連記事をあげてみたい。

〔天平十六年(七四四)〕

閏正月一日 天皇が詔をして百官を朝堂に集めて、恭仁京と難波京のいずれを都とすべきか、各人の意見を問うた。

恭仁京の方が便宜だと述べた者は五位以上の者二四人、六位以下の者一五七人。

難波京の便宜を述べた者、五位以上の者二三人、六位以下一三〇人であった。

同月四日 巨勢奈弖麻呂と藤原仲麻呂を遣わして、市(いち)におもむかせて京を定めることについてたずねさせた。

市人は皆恭仁京をもって都とすることを願った。

ただし、難波京を希望した者が一人、平城京を希望した者が一人あった。

同月九日 (恭仁京の)京職に命じて、諸寺や人々に舎宅をつくらせた。

同月十一日 難波宮に行幸。

二月一日 茨田王を恭仁宮に遣わして、駅鈴(公代が官道の駅で馬を徴発できる鈴)・内外の印(天皇御璽と太政官印)を取りに行かせた。

同月二十日 恭仁宮の高御座(たかみくら)ならびに大楯を難波宮に運ぶ。また、使いを遣わして水路でもって兵庫の兵器類を運んだ。

同月二十一日 恭仁京の人民で難波京にうつりたいと願う者については、自由にこれを許した。

同月二十四日 三嶋路をとって紫香楽宮に行幸。

同月二十六日 左大臣が勅を宣べて次のようにいった。今より難波宮をもって皇都とする。

四月十三日 紫香楽宮の西北の山で火事があった。城下の男女数千人が山に行って木を伐ったので、火事がおさまった。天皇は喜んで人々に布一端を与えた。

十一月十三日 甲賀寺に初めて慮舎那仏の体骨柱を建てた。天皇みずからその繩を引いた。

〔天平十七年(七四五)〕

正月一日 新京(紫香楽宮)にうつり、山を伐り土地を開き宮室をつくった。

しかし、垣や塀が完成していなかったので幕をめぐらした。

同月二十一日 行基が大僧正となる。

四月十一日 宮城の東の山で火事があった。

連日消えなかったので男女は川の近くに物を埋め天皇は避難のために大丘野(おおおかの)に行幸しようとした。

*

右の記事を追っただけでも、聖武天皇の周辺にいた人々にとって安住の地を定めがたい日々であったにちがいないと思える。

不可解な遷都地の変更

わざわざ官人や市人に恭仁京と難波京のいずれを都とするかとたずね、恭仁京を望かものが多かったにもかかわらず、恭仁京を廃して難波京を皇都とする決定がなされたのであった。

その決定の経緯について不可解であるという印象がぬぐいきれないが、おそらく聖武天皇とその側近は難波京に都を定める意志を固めていたにちがいなく、官人や市人の意見は当初から問題ではなかったのかもしれない。

とにかく難波京が皇都と定められた。

紫香楽宮も新京と呼ばれているのはどういうわけか判然としないが、紫香楽宮の方はその面積からみても離宮的な性格であったと思われる。

そして紫香楽宮の甲賀寺に大仏を建立するための準備が進められていった。

甲賀寺は現在の滋賀県甲賀郡信楽(しがらぎ)町黄瀬(きのせ)の「紫香楽宮跡」ではないかとする見解がある。

発掘調査によると瓦が出土し、礎石の配置は金堂・講堂・中門・回廊・塔院・僧坊などの寺院の伽藍形式の遺構であることが明らかになったためであるが、一方では天平勝宝三年(七五一)十二月の「奴嫁見来帳」にみえる「甲賀宮国分寺」であるとし、紫香楽宮が廃された後に施入された近江国分寺とする説もあって、なお検討の余地がある。

元々この地は「内裏野」と通称されることからも紫香楽宮跡の有力な候補地であった。

ところが近年、この「紫香楽宮跡」の北方の宮町遺跡から、天平十七年(七四五)とみられる年号が紀銘された「奈加王」、「垂見□」と記す木簡や、大規模な遺構を推測させる直径三〇〜五〇センチの柱根一四本と二本の角材などが出土し、紫香楽宮関係の遺構である可能性を高めている。

紫香楽宮と甲賀寺について考える時、一つの重要な問題はなぜ大仏建立の地としてここが選ばれたかということである。

井上薫氏は、大仏鋳造の場所としてこの地が選ばれた事情は明らかではなく、甲可臣(こうかのおみ)真束(まつか)という豪族がいたことや、藤原京造営の時以来、良材が伐り出された田上山の麓で、甲賀地方が森林地帯であったことなどがあげられる程度であるという。

井上氏が指摘した甲可臣氏の存在について、さらに見ておく必要があるように思われる。

甲可臣真束は、『続日本紀』天平二十年二月二十二日条では、東大寺に知識物(寄進の物)を進上して外従六位下から外従五位下に昇進している。

『東大寺要録』によると、その内容は銭一千貫であるという。また天平勝宝三年の「近江国蔵部荘券」に甲可郡擬大領甲可乙麿、少領甲可臣男という人名がみえる。

これらからも甲賀郡には甲可臣氏が勢力をもっていたことが推定できる。

この甲可臣氏は『日本書紀』敏達天皇十三年(五八四)九月条に「百済より来る鹿深(かふか)臣、弥勒の石像を「一躯有てり」とある鹿深臣氏のこととみられている。

その理由は『日本書紀』天武天皇元年(六七二)の壬申の乱の記事中に高市皇子が鹿深を越えるとあるが、その地は甲賀と考えられるからである。

従って甲可臣氏は百済からの渡来系氏族ということになる。

ところで『新撰姓氏録』(逸文)によれば、甲賀村主という氏族が阿知使主(あちのおみ)に関係することが記されている。

阿知使主は大和国高市郡檜前(ひのくま)を本拠とする東文(やまとのふみ)氏の子孫である。

とすると甲賀、臣氏も百済から渡来したとすれば文氏とつながりがあることが想定できるのであって、行基が文氏に関わることから、甲賀郡が大仏建立の地として選ばれだのに行基の主導によるものとみることもできる。

つまり行基は聖武天皇の意を受け、渡来系氏族甲可臣氏を後ろ楯にして大仏建立を推進することを意図したのであり、聖武天皇もそれに期待をかけ、行基に大僧正の地位を与えたのではないだろうか。

大仏建立の挫折

しかしながら、甲賀寺における大仏建立は挫折する。『続日本紀』に従ってその経緯を追うことにしたい。

〔天平十七年(七四五)〕

五月二日 太政官が諸司の官人らを呼んで、いずれの地を京とすべきかとたずねたところ、皆が平城に都すべきであると答えた。

同月四日 栗栖(くるす)王を平城京の薬師寺に派遣し、四大寺(大安寺・薬師寺・元興寺・興福寺)の衆僧を集めて、いずれの地を京とすべきかとたずねたところ、皆平城と答えた。

同月六日 天皇が恭仁京の泉橋に来た時に、人民ははるかに天皇を望みみて道の左側から拝謁して万歳といった。

この日天皇は恭仁宮に到着した。

同月九日 近江国の人民一千人を徴発して、甲賀宮の辺の山火事を消火させた。

同月十日 恭仁京の市人が平城京に移ったが、その様子は朝早くから夜まで、争うように人の列は絶えることがなかった。

同月十一日 甲賀宮は人がいないために空しい様子である。盗賊が多くやってきて、火災もおさまらない。

そこで諸司の役人や衛門の衛士を遣わして官物を収納させた。平城京に行幸。

中宮院を御在所とし、もとの皇后宮を宮寺(のちの法華寺)とした。

八月二十八日 難波宮行幸。

九月二十六日 天皇平城宮に帰還。

十二月十五日 恭仁宮の兵器を平城宮に運んだ。

*

大仏建立を企図した紫香楽宮の地は、頻繁に山火事が起こり、計画に反対する一派の暗躍することが想像できる。

そのような事態に対処するためであろうと思われるが、聖武天皇は紫香楽宮を廃すると共に、難波京から再び都を平城京に戻すことになった。

藤原広嗣の乱以来、平城京から恭仁京、紫香楽宮そして難波京、さらに平城京と転々とした宮都は、まさに「さまよえる都」であった。

しかしなぜこのように「さまよえる都」となったのか、従来あまり検討されてこなかった。

未完成に終った恭仁京

何故このように宮都の地が短期間に変らざるをえなかったのであろうか。

このようなめまぐるしい宮都の移動は一般的には天皇を支えた側近の権力関係から説明されてきた。

すなわち恭仁京の地は、橘諸兄の相楽郡井出にあった別業の地から南約一〇キロのところであることからみて、藤原弘嗣の乱による藤原氏の勢力を遠ざけるために平城京から恭仁京に遷都を企てたとみられている。

また、難波京への遷都は、神亀三年(七二六)に藤原宇合(うまかい)が知造難波宮事に任じられたので、藤原氏ゆかりの地であることによると解釈される。

つまり橘氏と藤原氏との権力関係が複雑な遷都の事情をつくり出したというのである。

そのような一面は宮都の場所の選定にあたっては意味をもったかもしれない。

しかし、それだけでは説明できない実態があると私は考える。

それは、すでにふれたように恭仁宮の規模が平城宮に比較して小さいということである。

もし橘諸兄が藤原氏と対抗するための遷都ならば、平城京を廃し、宮の規模を縮小してまでも新しい宮都をつくることは事実上の敗北を意味することになりはしないか。

恭仁京について『続日本紀』には遷都ということばが使われていることから、表面的には平城京は廃されたような印象を受ける。

実際、政務や市の本拠地は恭仁京に移されたことは事実のようであるが、聖武天皇にとって恭仁京を将来にわたって中心的な宮都に位置づけるつもりがあったかどうか疑わしい。

むしろ主都平城京に対する副都のような性格を与えることにあったようにみることはできないであろうか。

この問題について瀧浪貞子氏も、恭仁京は、将来見込まれる平城還都に至るまでの仮の皇都であったと述べる。

その根拠として『続日本紀』天平十二年(七四〇)十二月六日条に「遷都に擬す」という表現をとっていることで、他の遷都の場合にはみられない特異な表記であり、正式の宮都としたのではないとする。

この視点は、恭仁京について考える時に意味をもつのではないかと思われる。

先にみたように、聖武天皇の、東国行幸から平城京に帰還せず遷都を企てるという、極めて異常な事態を恭仁京について考察するとき避けて通ることはできない。

ただ恭仁京造営に関連する工事として、行基とその集団によって泉大橋や賀世山の東にある河の橋の造作がなされ、恭仁京の東北の道を開き近江国甲賀郡への道が開通したことなど交通体系の整備が進展したように、平城京の北方の開発に資するという成果が得られた。

恭仁京の建設は未完成で終りはしたが、宮都の造営が地域開発に利したことによってある程度の目的は達せられたし、それに行基が少なからず寄与したことは無視しがたい。

恭仁京の造作が首尾よくいかなかったために、その代替として聖武天皇は難波京を選ばざるをえなかった。

この地こそ天武天皇以来副都として位置づけられてきたのであって、まず難波京の周辺の地域整備を果たすことによって平城京に対する副都となそうとしたのではないかと思われる。

これに呼応するように、『年譜』「年代記」の天平十六年には行基の足跡が難波に集中している。

大福院と同尼院(摂津国西成郡御津村)、難波度院・枚松院・作蓋部院(同郡津守村)などであって、基本的には海上交通に対応する港湾地域の整備であったとみることができる。

以上に推定したように恭仁京および難波京遷都の目的は副都をつくることにあったように考えれば、都が平城京にもどった後も難波宮行幸が行なわれていることも説明ができる。

とすれば、恭仁京遷都がなされた時に、いずれ平城京に還都することは予定されていたのではないか。

だが、恭仁京の造作を停止しなければならない事態、紫香楽宮の周辺の火事などの不穏な動きなど、当初の計画を大きく変更しなければならない状況のため、あわただしい平城還都となったと思われる。

大仏造立と行基の足跡

大仏造立は、平城京に還都して、三ヶ月後に大和国添上郡で再開されたことが、『東大寺要録』所収の「大仏殿碑文」に記されている。

正確にいえば、平城京の東、外京に接する土地である。

いうまでもなく今の東大寺の地であるが、東大寺の建立以前に、金鐘寺とよばれる小寺がそこにあった。

この寺は聖武天皇の夭逝した皇太子(基親王とよばれたというが、むしろ名前が伝わっていないので某親王とする説が有力である)を弔うために建てられた山房を継いだものである。

なぜ、この地が選ばれたのかについても、様々な理由をあげることができる。

一つには、金鐘寺において僧良弁が、大安寺の僧審詳を招いて華厳経の研究をしていたことが、華厳世界の教主宣舎那大仏造立の地となる契機となったこと、

また、天平十三年(七四一)二月に国分寺建立の詔がでると、金鐘寺が大和金光明寺となったこと、

さらには、大仏という巨大な像をつくるのにふさわしい広がりをもった地形であったことなどを考えることができる。

しかし、それらの理由と共に、この一帯は行基にとってゆかりの地であったことも考慮しておくべきかもしれない。

というのは四章に述べたように、『東大寺要録』によれば和銅元年(七○八)に行基によって建立された天地院という寺院が東大寺の東山中にあったことが、江戸時代の「寺中寺外惣絵図」に描かれているからである。

発掘調査によってその遺址が確認されたことについても先に記した。

天地院が建立された和銅元年は、まだ都は藤原京にあって、平城遷都の二年前である。

『年譜』ではこの年、和泉国大鳥郡に神鳳寺を建てたとあって天地院のことを記さない。

しかし、『年譜』「年代記」には藤原京の時代、慶雲二年(七〇五)に、生母を引導して「右京佐紀堂」に安居する、とあり、この右京は佐紀という地名からみて平城京右京のこととみられるので、行基が平城遷都以前から奈良盆地の北部に足跡を残していたならば、天地院の創建を行基に託することもできよう。

行基の力

このことについても四章に記したが、『続日本紀』天平二年(七三〇)九月二十九日条に、

「京に近い左側の山原で多くの人を集め、妖言をいって人々を惑わしている者がいる。

多い時には万人、少ない時には数千人も集まっている。

このような連中は国の規則に違反している。

もしこのままぐずぐずして放置しておくと害となることが甚だしい。

今後はこのようなことをさせてはならない」

とあるが、多くの人間に妖言を放っていたこの人物こそ行基ではないかという想定についても先に述べた。

行基が天地院にも本拠をおいて、京の左側、つまり東の山野で集団に向かって語りかけていたという鬼気せまる風景がそこにあったかもしれない。

行基がみずからの活動の場をこのような平城京に近い、京外に求めたとすれば、これもまた、境界性という観点から解釈することもできよう。

京の東方に人を多く集め、行基は何を語っていたかは、わからない。

しかし、多数の人間を集めることができるには、当然話の内容に訴える力がともなっていたはずである。

その内容を類推させるのは、『続日本紀』では妖言といっているが、この記事の直前に、すでに本書でふれたが、安芸・周防国の人間がみだりに禍福を説いて、多くの人々を集め、死魂を妖祠する場所があるという記載があるので、妖言というのもこれに類するものであろうと想像できる。

京の東の山原で妖言をはいた人物が行基とすれば、その平城京に接する地理的な境界の場が、聖武天皇の大仏建立という大事業の場として変貌するという劇場の舞台の転換のような状況を行基はどのように見つめていたのであろうか。

大仏造立の様相

大仏造立の経緯をたどるのは本書の直接のテーマでぱないが、昭和六十三年に東大寺大仏殿西南の西回廊わきの傾斜地の発掘調査によって、建立時の木簡や銅塊が出土し大仏造立の際の様子の一端が生々しくよみがえった。

木簡では、「薬院」「悲田院」と書かれたものがあったが、「薬院」とは施薬院のこととみられる。

施薬院は貧しい者に薬を与え、悲田院は孤独な病人や孤児を収容した施設であるが、養老七年(七二三)、興福寺に、天平二年(七三〇)、皇后宮職に施薬院がおかれた。

おそらく、大仏の鋳造という大工事にともなう病人、けが人に対する救護に関係するものであろう。

「智識」という文字を墨書したものもあったが、これは大仏建立の結縁のために財物などを寄進する人々のことをいう。

また「右二竃……」とある「竃」は鋳造のための銅の溶解炉であろう。

木簡の中でさらに注目されるのは、「自宮請上吹銅一万一千二百廿二斤」とあるもので、「宮」という文字が記されている。

単に「宮」と書く場合は、光明皇后の皇后宮を略していう事例が正倉院文書にあるので、皇后宮に対して、質のよい銅を請求したものという解釈がなされている。

皇后の天平宝字四年(七六〇)六月七日の死に関して『続日本紀』は、「東大寺及び天下の国分寺を創建せるは、もと太后の勧むる所なり」と記していることからも、木簡の「宮」の解釈は興味深い。

また皇后の施薬院の経営などという社会福祉的な施策には、行基の布施屋の思想が影響を与えている可能性は大いにある。

行基が勧進をつとめるこの大事業に皇后が関与したことは当然のことと考えられる。

光明皇后と橘諸兄の母は、いずれも県犬養三千代であり、その本貫は河内国志紀郡(現在の藤井寺市あたり)か、あるいは和泉国とされているので、さきにふれたように行基との地縁的なつながりを想定することができる。

そのようなことにも行基と光明皇后との接点を見い出すことができよう。

あるいは「大原郡佐世郡司勝部□智麻呂□」と書かれた木簡も出土した。

大原郡は出雲国にあって、古くから銅の産地として知られている。

郡司とはその郡の役人のことで、名前を勝部某といったのだが、大仏鋳造のための銅がこの地からも運ばれたことを示すものである。

勝部という姓をもつ集団は、渡来系の秦氏のもとにあったが、秦氏が銅などの金属加工の技術をもっていたことから、この勝部氏も関連の仕事に従事していたと解することもできる。

この発掘調査でみつかった銅塊は、成分分析の結果では山口県美祢(みね)郡美東(みとう)町の長登(ながのぼり)銅山のものとされているが、出雲の銅が用いられたことは右に述べた木簡からもわかる。

長登銅山については平成五年(一九九三)に、「女」という文字が書かれた木簡が出土し、女性が過酷な鉱山の労働に従事していたのではないかという推定もなされた。

大仏造立と渡来系技術

これらの銅を用いて行なわれた鋳造の指揮をとったのは、国中公麻呂(くになかのきみまろ)や高市連大国(真国)高市連真麻呂、柿本小(男)玉といった人物である。

二章にもわずかにふれたが『続日本紀』の伝によれば、国中公麻呂の祖父、徳率国骨富は天智朝に渡来した百済人で、公麻呂は大仏の鋳造に功があって造東大寺次官となった。

国中の姓は大和国葛下郡国中村に居住していたことによる。

高市連大国と高市連真麻呂は大仏の鋳造にあたり大鋳師という称号を与えられている。

両名についてはその出自が明らかではないが、高市という姓から高市郡内に居住していた渡来系の技術者であったかもしれない。

大仏鋳造という高度な、そして大規模な工事をなしえたのは渡来系の工匠であった可能性が高い。

とすれば、行基はこれらの技術者ともつながりがあったことも考えうる。

この高市連と関係あるのかどうか不明であるのだが、『年譜』「年代記」に神亀五年(七二八)に和泉国大鳥郡大野村につくられた大野寺土塔から出土した人名瓦に「高市連」と刻んだものがあることに注意したい。

大仏の鋳師と行基との関係を憶測させる史料である。柿本小王についても、出自は詳らかではない。

大仏造立に渡来系の技術が求められたらしいことは、九州の宇佐八幡と東大寺の関係からも類推できる。

今日の東大寺の東方に手向山(たむけやま)八幡神社の境内があるが、ここに宇佐から勧請した八幡神がまつられている。

大仏をつくるにあたって宇佐八幡は、銅の湯を水となし、わが身を草木にまじえるような困難があっても大仏造立を実現させるという託宣を下している。

宇佐八幡は、香春(かわら)岳(福岡県田川郡)という銅の産出地との関係が深く、この南麓の式内社、辛国息長(からくにおさなが)大姫大目命神社は『豊前国風土記』(逸文)に、新羅の国の神と記されている。

また、宇佐八幡をまつった大神氏は新羅系の渡来人とされ、香春の神社の宮司は赤染氏で、これまた新羅系の秦氏の一族につながる。

このように宇佐八幡は銅の鋳造に関係する神であったことは明らかである。

行基の死後のことであるが、『続日本紀』天平勝宝元年(七四九)の十二月に、宇佐神宮の禰宜尼(ねぎに)、大神杜(おおがみのもり、社)女(め)が平城の地に至り、宮南の梨原宮(なしはらみや)に新殿をつくって神宮とし、天皇と同じ紫色の輿に乗って東大寺を拝している。

さきにあげた託宣はこのときのものである。

行基と宇佐八幡との間につながりがあったとは、史料上いえないとしても、秦氏を介して何らかの交渉があったかもしれない。

平成五年の東大寺境内における発掘調査においても注目すべき遺構や木簡が検出されている。

同寺の中門のすぐ外側で、創建時かそれ以前のものとみられる石敷きの溝が出土した。

この溝の層の上から「東大之寺」と墨書した木簡がみつかったが、「東大之寺」というよび方は天平十九年(七四七)頃の正倉院文書に東大寺という寺名が確定する以前のものとして記されている。

従ってその下層にある溝は、東大寺の創建以前のものである可能性もあり、もしそうならば、前身の金鐘寺の遺構とも推定できる。

大仏造立の事業の推移を行基は菅原寺で見守っていたにちがいない。

あるいは弟子たちに指図をしていたかもしれない。

行基の死

天平二十一年(七四九)二月二日行基没。――この前後のことは一章に書いたとおりである。

『続日本紀』は行基の死について次のように伝を記している。

「大僧正行基和尚が遷化した。和尚は薬師寺の僧である。俗姓は高志で、和泉国の人である。

和尚は性格が純粋で、人より優れた才能にめぐまれ、人の模範となる徳が早くからあらわれていた。

初め、出家した時、瑜伽と唯識論を読んで、すぐにその意味するところを理解した。

早くから都や地方を周遊して、多くの人々を教化した。

僧侶や俗人で教化を慕って従う者は、ややもすれば千人に達することもあった。

和尚の来ることを聞けば、巷に人がいなくなるほどに争ってやってきて、礼拝をした。

それらの人々の器量に従って導き、みなを善に向かわせた。

またみずから弟子たちを率いて、いろいろな要害のところに橋をつくり、堤を築いた。

その評判を聞いて多くの人がやってきて、労働を提供したので、またたくまに工事は完成した。

人民は今に至るまで、その恩恵をこうむっている。

聖武天皇は行基を大いに敬し、重んじた。詔して、大僧正の位を授け、四百人の出家を許した。

和尚はふしぎな神がかり的なことを幾度となくした。時の人は、行基菩薩と号した。

滞在したところにはすべて道場を建てた。畿内におよそ四十九ヵ所、畿外の諸道にもところどころにあった。

弟子たちが継承して行基の教えを守り、今に至るまで住持している。薨じたとき、享年八十歳であった」

この内容のあらましについては、すでに本書で述べてきたので、ことさら解説を加えるまでもないであろう。

しかし、私が描こうとした行基像の一面は、繰返すようではあるが、右の伝に「和尚はふしぎな神がかり的なことをいくどとなくした」と現代語訳した部分である。

原文の読み下しは「和尚、霊異神験、類に触れて多し」である。

具体的には行基はどのようなことをしたのだろうか。

これまで述べてきたことに関していうならば、四章でみたように行基が政府から弾圧をうけたのは、養老元年(七一七)の詔にあるように、「みだりに罪業と福徳のことを説き、……僞って立派な聖の道であると袮して人民を惑わしている」という行動であった。

しかし、詔は続けて、「現在僧尼はたやすく病人の家に行き、僞って、あやしげな心をとげるように祈り、法にそむいてまじないの術を用い、おきてにさからって吉凶を占い、……」とあり、この部分も行基のとった行動の一部を指していると考えうる余地がある。

原文の読み下しは「方今、僧尼輙(たやす)く病人の家に向ひ、詐りて幻怪の情を祷(いの)り、戻(もと)りて巫術を執り、逆(さかしま)に吉凶を占ひ……」で、呪術的行為を指しているのであるが、もし行基についてこの箇所があてはまるならば、行基は単なる仏教僧のイメージではとらえられない側面をもっていたことになる。

行基の説話

すでに、私は一章あるいは二章でそのことについて、示唆的にふれておいたのであるが、行基は道術者的な霊異を漂わせていたのではあるまいか。

さもなくば、多くの人々が行基に従うことがなかったと想像する方が、行基の行動をみる時にわかりやすい。

『日本霊異記』には行基に託した説話がいくつか収められている。例えば次のような話(中巻第二十九)がある。

「飛鳥の元興寺で行基の法話を聞いている聴衆の中に一人の女がいた。

その女は髪に猪の油をぬっていたのだが、行基はそれを見て、『甚だ臭い。頭に血をかぶっている女を遠くへ追い出せ』といった。

女は大いに恥じて退散した。普通の人間の眼には油の色に見えるけれども、聖人の明眼には猪の血てあることがわかる」

『日本霊異記』は、仏教的な観点から霊異なるものを説いたものであるが、行基が対象となっていること自体、彼の神秘的な行動を示すものであろう。

この場合は、行基の眼力が普通の人間のものではないことを伝えるものであろう。

次のような話(中巻第三十)も収められている。

「行基は難波の江を掘り、船津をつくり、法を説いて人々を教化した。

僧侶や俗人、あるいは貴賤が集まって行基の話を聞いた。

その時、河内国若江郡川派(かわまた)里の一人の女が子供を連れて法会にきて話を聞いてした。

ところがこの子供は泣きねだって、参会の人々に法話を聞かそうとしなかった。

その子供は十余歳になるまで、歩くことができず、泣きじゃくって乳をのみ、絶えず何かを食べている。

行基は女に『おまえの子供を淵に捨てろ』といった。

聴衆はひそひそとささやいて『慈愛深い聖人様、何の因縁をもってそのようなことをおっしゃるのか』といった。

女は子供がかわいくて捨てることはできずにいた。なおも、子供を抱いて法の説くところを聞いていた。

翌日も子供を連れて法話を聞きにきた。

しかし、子供はさらにやかましく泣くので、聴衆は行基の話を聞くことができなかった。

行基は責めて、『その子を淵に投げろ』といった。

母親は怪しむ気持ちになりながらも、我慢ができずに深い淵に投げてしまった。

子供は水の上に浮いて、手足をばたばたさせて、眼を大きく開き、口惜しがって『惜しいことだ。

これから三年間責めて取り立てて食おうとしたのに』といった。

母親は不思議に思ってまた、法会にもどって話を聞いた。

行基は『子供を投げ捨てたかIとたずねた。

母親はつぶさにあったことを述べた。

行基は『おまえは前世に物を借りて返済しなかったので、今、子供の形となって借りたものを責めたてられているのである。これは昔の貸し主である』といった」

もとより、これが実話であったとは思えないとしても、行基が女の前世の行為を見抜いているという語りから、彼のもつ能力のはかりしれない面を伝えているものと思われる。

森田悌氏は、当時実在した、修験道の開祖とされる役小角の吉野における修行からも影響を受けたのではないかという。

つまり、多くの人を集め、情熱的な行動へと走らせるには、合理的な昇説・揖導ではすまず、おのずから非合理的な要素を内包することが不可欠であるとみる。

*

行草が亡くなったのは天平二十一年(七四九)二月であるが、同月の二十二日に陸奥の国守百済王敬福は同国の小田郡に黄金が出たことを報告した。

四月一日に聖武天皇はすでに姿を現していた蜜舎那仏の前殿に出向いて塗金のための黄金の出たことを報告し、同月十四日に天平感宝と改元した。

そして七月二日に聖武は孝謙天皇に譲位し、天平勝宝と再び改元された。

聖武太上天皇の痼が軽くなかったために、東大寺の伽藍は未完成であったが、大仏開眼会は急がれた。天平勝宝四年(七五二)四月九日である。

行基の弟子景静か開眼会に招かれた。

聖武天皇はその四年後、天平勝宝八年五月二日に亡くなる。

聖武天皇は異能の人、行基を見いだし、そして積極的に登用しようとした。

異能であるということ、それ自体が朧界性を帯びた存在である。

私が見ようと思う行基の遠景とはそのことなのである。

top

****************************************

|