|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

一章 菅原寺――行基入滅

行基菩薩の託宣/墓所から出土した「瓶記」/行基の墓所/

『行基年譜』のこと/菅原寺の寺地/菅原氏と土師氏/

土師氏の四腹と改姓/神仙の秘区 |

行基菩薩の託宣

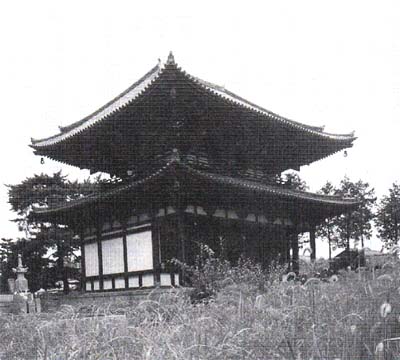

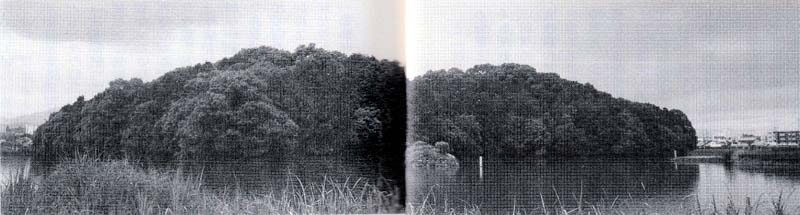

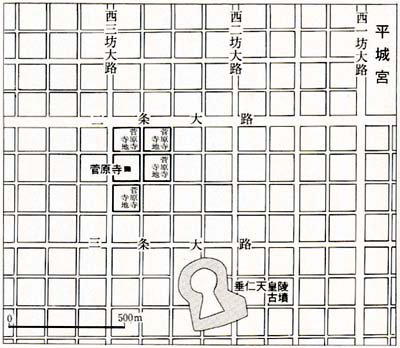

清涼山喜光寺。法相宗。奈良市の西部、地名に因んで菅原寺ともいう。本堂を残すのみである(図1)。

寺地のすぐ南の阪奈道路を車がいとまなく走る。

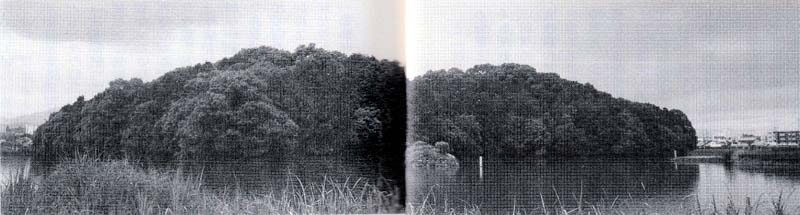

南東に眼をやると、五〇〇メートルほど向こうに垂仁(すいにん)天皇陵古墳の森とその手前にある陪塚(ばいづか)を、あい並んだ小山のように望むことができる。

大阪への通勤に便利なため、周辺にまで宅地が押しよせてきているが、それでもこの寺の近辺にはまだわずかに水田が残り、寺地を樹林の緑がとり囲み、かろうじて古寺のたたずまいを保っている。

*

もとよりここは、かっての平城京内、右京の地である。西に生駒の嶺が見える。

天平二十一年(七四九)二月二日、行基はこの菅原寺で没した。享年八十二歳と「大僧正舎利瓶記(へいき)」にある。

ここにいう「瓶記」とは、行基墓誌銅板のことで、行基伝に関するもっとも信頼できる史料の一つである。

しばらく「瓶記」に関わる問題についてみておきたい。

行基の墓所は、奈良県生駒市の竹林寺にある。 |

図1 菅原寺

|

行基の死後、五〇〇年近くもたった文暦二年(一二三五)、その墓所が掘られた。

その理由は、同年に寂滅という僧によって書かれた『竹林寺縁起』(以下、『縁起』を併用)によって知ることができる。

それによると、天福二年(一二三四)六月二十四日の酉の刻、行基菩薩球僧慶恩(けいおん)に、次のような託宣をしたという。

*

自分が誕生して以来五百六十七年、入滅(にゅうめつ)して四百八十六年。教化した因縁はすでに尽きてしまった。

滅度して久しいといえども、仏法の教えの心はこみあげてくる。世は栄えても、人々は不信感をもち、牛馬は乱暴である。

速やかに不浄を除き、崇敬せよ。もしこれに疑いの心をもって自分の教えに従わないならば、災火がおこり、この地の周辺は不安となろう。

……自分の墳墓の上に石塔があり、……舎利(しゃり)二粒を納めている。来る二十六日の辰の刻に開いて見よ。

また自分のことについては、和泉国大島郡善光寺に記したものがある。

*

和泉国の善光寺という寺名については詳らかではないが、のちにいうように、行基の生地に建立された家原寺(えばらじ)のことのようである。

以下、墓所が開かれる様子を『縁起』によって書き進める。

託宣に従って六月二十六日に石塔を開いたところ、果して舎利二粒があらわれた。

それを見た多くの道俗たちは疑念をもち、この石塔は近年に建てたもので、舎利がでてくることは良くないことでありはしまいかという声が、あちこちで聞かれた。気味が悪く、恐ろしかったのであろう。

そこで住持がさらに祈る。今度は行基の毋が㈲慶恩に託して言う。

*

舎利のありかを示したのに、なぜ疑うことがあるのか。

先に告げたように、善光寺を訪ねるがよい。そのお堂の東南に池が、西北の二方に竹が、そして南面に浮橋がある。行基のことを書いたものは、このお堂の西から二番目の柱の中にある。

まず十二人の僧をもって、さらに七祈りせよ。その後、遺骨をとりあげ奉れ。疑心を除き去るがよい。

*

ということで、二十九日に和泉国大島郡の家原寺を僧侶たちが訪ねたのであるが、堂宇のたたずまいのことごとくが託宣のとおりであった。

ところがその堂は傷みがひどく、近いうちに修理されるというので、例の行基についての書きものがあるかどうかは、次に訪ねた時にでもはっきりさせればよいということで帰ることにした。

その後しばらくして、十二月二十五日酉の刻より日没の頃まで、慶恩の部屋に白煙がたちこめた。

近隣の者が駆けつけたが火はなく、煙のみがたちのぼり墓所をおおってした。

文暦二年八月十一日に、前のように僧慶恩に託して行基が言う。

*

自分は、衆生利益のために人に託宣する。重ねて瑞相があらわれた。しかし信じる者は少ない。

今月の二十五日に、自分の墓所を開き、疑心をはらせ。ならば仏法の徳があろう。

このことを信じないでおれば、むなしく日月を送り、たちまち災火にあい、近隣の里を焼き尽くしてしまうてあろう。

去年の煙は自分がしたものである。

墓所から出土した「瓶記」

八月二十一目に、僧らは『縁起』の著者寂滅を草庵に訪ね、その後も何度も託宣があり、瑞相あまたあるので、いよいよ二十五日に墓所を掘りたいが、土地の者は決断がつかないので、行基をことのほか敬う寂滅に参詣を乞う。

しかし寂滅は墓を掘るには、天皇に奏聞しなければならないと返答する。

だが夢にお告げがあり、二十五日に、にわかに墓所に出向く。

奏聞を経ないで掘ることには土地の者にもまだ迷いがあったが、託宣の日時はすでに来ている。

墓所を掘って人に非難されようと、託宣に背くわけにはいかないという空気がその場に満ちた。

ついに墓所は掘られた。果して八角形の石節が姿を現した時、瑞雲がたちまち天高くのぼり、小雨がわずかに降ってきた。

この石筒を開けると、中に二重の銅筒があり、内側の銅筒に刻まれていた銘文が「大僧正舎利瓶記」である。

その全文については別紙に記し、本山の唐招提寺に注進されることになる。

その銅筒の中にさらに銀瓶があり、その蓋に瓔珞(ようらく、玉などを紐で貫いた飾り)がかけられ、瓶の頚に付された銀の札には「行基菩薩遺身舎利之瓶云々」という銘があった。

寂滅は、しばしば行基の託宣という言葉を用いている。

それも寂滅自身にあったわけではない。慶恩という僧侶に下されたものである。

託宣とは何であろうか。察するに、死者の霊を感じることのできる人が現代でも確かにいることを思えば、おそらく慶恩もまたそのような能力をもっていたと思われ、それが託宣の真意であろう。従って『縁起』の記述は事実である、と少なくとも私は信じたい。

「瓶記」の現物は、長さ一〇センチ余、幅六センチ余の三角形状の断片のみが、奈良国立博物館に所蔵されている。寂滅によって、本山の唐招提寺に報告した『注進状』に添えられた「瓶記」の全文の写しが竹林寺に伝わる。その後半部分に、次のようにある。

*

……寿八十二、廿一年二月二日丁酉(ひのととり)之夜、右脇して臥す。

正に常の如く念じて右京菅原寺に奄終(えんしゅう)す。

二月八日大倭国平群(へぐり)郡生馬山之東陵に火葬す。是遺命に依る也。

弟子僧景静(けいせい)等攀号(はんごう)する(死者を哀号すること)も及ばず、膽仰(せんごう、仰ぎ見)するも見るなし、ただ砕け残れる舎利あるのみ、然れども尽(ことごと)く軽き灰なり。

故に此の器中に蔵し、以て頂礼の主となす。彼の山上を界し、以て多宝の塔を慕ふ。

天平廿一年歳次己丑(つちのとうし)三月廿三日 沙門 真成

*

「右脇して臥す」とは、死ぬ際に頭を北にし、右の脇を下にして横臥すること。

死後六日をへて、遺体は荼毘に付された。

景静らの師、行基の姿はもはやない。そこには火葬されて残った骨片しかない。

悲しみにうちひしがれた弟子たちの号泣が、生駒の嶺に満ちた。「故に此の器中に蔵し、けて頂礼の主となす。彼の山上を界し、以て多宝の塔を慕ふ」のくだりは難解である。

ここでは井上薫氏の『行基』の記述に従う。ここの箇所を、氏は次のように解する。

*

そこで思うに「瓶記」という多宝塔は、寂滅の注進状に記す舎利をおさめた銀瓶に相当するのではあるまいか。

この瓶には瓔珞(ようらく)がつけられていたが、それが失われていたので、後に模造したものが「舎利瓶塔」とよばれ唐招提寺に伝えられている。

このように解釈すれば「彼の山上を界し、以て多宝の塔を慕ふ」の句は上の「頂礼の主となす」の句とスムーズにつながる。

*

師行基の遺骨を舎利瓶におさめ、最高の礼をつくし、山上を結界(けっかい)し墓地がつくられた。

そしてその舎利瓶である多宝塔をいつまでも慕うことが、おそらく弟子の一人であったであろう真成によって墓誌に刻まれた。火葬されて五〇日近くたってからのことである。

行基の墓所

生駒市有里(ありさと)にある竹林寺は文殊山と号し、律宗。今は無住である。 中国の五台山にある文殊の霊場、大聖竹林寺にその名を負うという。

この寺については、のちにふれることにしたい。

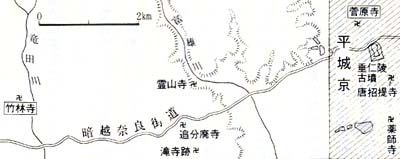

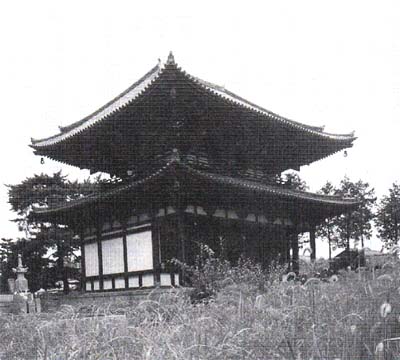

菅原寺から生駒の竹林寺までは、地図によって直線距離を測っても、七キロ近くある。

実際の葬儀の列は、菅原寺の南にあった三条大路を西にとり、のちの暗(くらがり)峠越えの道を歩んだのであろう。 |

図2 菅原寺と竹林寺

|

平城京を出るとすぐに西の京丘陵にさしかかる。なだらかな山道をおり、富雄(とみお)川の谷にくる。

再び矢田丘陵の山道が続く。やがてそこを出ると、竜田川に出会う。

目の前に生駒の山並みがみえるが、その麓に墓地が営まれた(図2)。

昭和五十六年(一九八一)に、竹林寺の西、約五○○メートルの興融寺という無住の寺から、鎌倉中期頃のものと思われる行基の顕彰碑が見つかった。

碑文は上下の部分が欠損し、磨耗している文字もあるが、おおよその内容は、「利生(衆生を利益すること)のために生まれ、八十一年この世にあり、四十九の寺院を建てた。

入滅後、生駒山に真骨(舎利=しゃり)を留め、文殊菩薩の化身として人々の信仰と帰依を集めた」というものであるが、さきにみた寂滅によって、行基墓の整備と竹林寺の復興が行なわれた際に建てられたのではないかと見られている。

*

竹林寺とともに、その東南にある輿山(こしやま)の往生院についてもふれておかねばならない。

墓所が掘られて七〇年ほどのち、嘉元三年(一三〇五)に、東大寺の僧朧然によって書かれた『竹林古略録』によれば、行基の遺言によって、遺体は菅原寺から突山の往生院に運ばれたという。さらにこの『略録』は次のように記す。

遺骨も同院に納められ、四月には行基自作の影像もここに安置された。往生院は竹林寺の奥院とも号し、金棺をおさめたことによって輿山という。

毎年二月二日の命日に大法会が絶えることなく営まれ、遺骨を瓶に納め、多宝塔を建てて安置する。

*

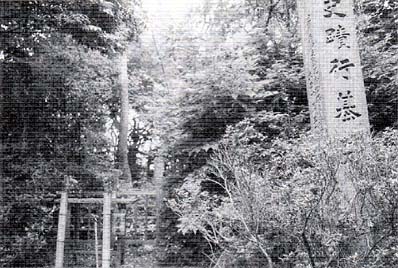

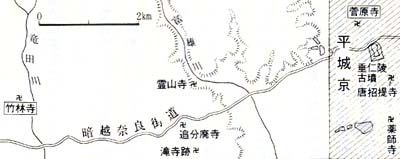

しかしながら、行基の墓所は、文暦二年にそこが掘られた時に書かれた『縁起』に従って、竹林寺にあったとみるのが自然であろう(図3)。

この問題について前園実知雄氏は、『略録』には流布本(『大日本仏教全書』寺誌叢書第三)より二三〇年前に書写されたものが唐招提寺にあり、それには往生院に関する部分が全く欠けていることから、流布する底本が書写された際に加筆されたとみなし、行基墓と往生院との関連性はなく、現在の行基墓の地で矛盾がないという結論を導いている。 |

図3 竹林寺行基墓

|

『行基年譜』のこと

行基の臨終の地となった菅原寺についてふれる前に、まず行基の生涯を語るものとしてしばしば利用される『行基年譜』(以下『年譜』とよぶ)の概要を記しておきたい。

これは行基没後四二〇余年も経た安元元年(一一七五)に、泉高父宿禰(いずみたかふすくね)なる人物によって著されたものであり、それだけに史料的価値について問題がある。『年譜』は、主として行基の年齢に従ってその行状が書かれた「年代記」と、異質の史料が挿入されたと思われる「天平十三年記」からなっている。

内容のすべてを事実と受け取ることができないのは前者で、後者は「いくたびもの転写を経、従って改竄や追記がところどころにみられる点で取扱上注意を要する」が、「行基の社会事業を考察するためには、『年代記』の使用をあきらめ、もっぱら『天平十三年記』に依拠するのが研究法として妥当である」と、かって井上光貞氏は論じた。

かといって、『年譜』の「年代記」を一瞥もしないでよいかというと、これあまた問題を残す。

米田雄介氏は「年代記」に記された寺院名や行基の足跡に関する他の史料と照合すると、「年代記」はかなりの信憑性があると考えてよいことになろうという。

要するに「年代記」と事実との間に、どの程度の間隔をおいて読み取るかということであろう。

やや一般的にいえば、歴史の叙述とは、この間隔を狭めるための、あるいははるかな「遠景」をたぐり寄せる試みである。

『年譜』の著者泉高父宿禰に、行基への心情的傾斜があったとしても、「年代記」は彼にとって、事実を描きだそうという意図の所産であったにちがいない。そのことを思うと、現代の我々が『年譜』の「年代記」をみる時、その著者が行基をみる眼の歴史的位置が、我々よりも七〇〇年近くも前にあることだけは確認しておいてよいであろう。

菅原寺の寺地

ややわき道にそれたが、とりあえずは菅原寺を、『年譜』「年代記」というフィルターを通してみることにしたい。「年代記」はいう。

*

行年五十四歳、養老五年。……寺史乙丸、己の居宅を以て菩薩に施し奉る。即ち精舎を立てて菅原寺と号す。

行年五十五歳、養老六年。喜光寺菅原寺二月十日起つ。

……右京三条三坊、九ノ坪、十ノ坪、十四ノ坪、十五ノ坪、十六ノ坪に在り。

*

養老六年(七二二)は、行基が亡くなる天平二十一年より二七年を遡る。

この年に菅原寺が創建され、かつその寺域を示すところの「年代記」の記述を裏づける別の史料はない。

ところで「萱原寺記文遺戒状」という文書が『大日本仏教全書』に収められている。

この「遺戒状」の末尾には、「天平廿一年二月二日 仏子行基」とあって、行基が亡くなった日に自ら記したようになっているが、疑わしい。 おそらく後世、だれかの手によって書かれたものであろう。

この文書には、菅原寺は元明天皇の勅請によって霊亀元年(七一五)に建てられたというが、霊亀という年号は、元明天皇の次に即位した元正天皇の時に改元されてつけられたものであるから、この点に疑問がないとはいえない。

とにかく「年代記」にいうように、養老六年という年に菅原寺が建立されたかどうかは確認できないとしても、養老元年には、行基は時の政府の使圧を一身に負って、それと対し、耐えていた。 これについてはしばらくおき、寺地に目を向けてみたい。

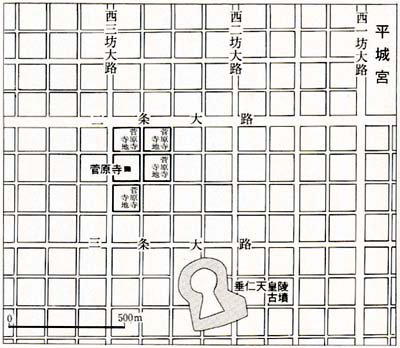

平城京の一坊は、縦横四つの町に区画され、計一六の町からなり、右京の場合、北東の隅から南に一ノ坪、二ノ坪……というようによばれ、北西の隅が十六ノ坪となるものであった。

従って「年代記」にいう寺地の形はL字を逆さまにしたようで、長方形の右下を欠いた格好になっている(図4)。

現在の菅原寺の本堂の位置を、復原された平城京の条坊図におとしてみると、右京三条三坊の十五ノ坪のところにきて、「年代記」のいう寺域の中におさまる。 |

図4 菅原寺と垂仁天皇陵古墳

|

もしこの寺域の大きさが事実であるとすれば、かなり広い伽藍があった風景を想像しなければならない。

菅原寺の寺地について、平城京の町割との関係で書かれた史料がいま一つある。

それは東京大学国史学教室所蔵の「西大寺所伝京城坪割図」であるが、それによると前記『年譜』の右京三条三坊の五つの坪のほかに、同じ坊の七ノ坪、三条四坊の一ノ坪、二ノ坪、七ノ坪の九つの坪に寺領と書き込まれている。

この「坪割図」の作成された年代が不詳であるため、この図からのみいたずらに奈良時代の菅原寺の寺域を解釈することは避けねばならない。

ただ、『年譜』に記す寺の範囲が「坪割図」の示す寺域の中に含まれることは、『年譜』の記述がなおも検討に耐えうるように思われる。

というのは、長承三年(一一三四)の西大寺文書「大和国南寺敷地図帳案」に「菅原寺四丁六反 敷地」とあるからである。

この「四丁六反」という面積は町反制の数値であるから、これをもってただちに平城京の町割の一町(ここにいう坪のことであるが)と、寺の敷地を示す一丁を同じとみるのは誤りであることはいうまでもないが、四丁六反の面積を平城京の町に割り当てると、途中の計算を省略するが、おおよそ三つの町でよいことになる。

ただしこの場合は、平城京の町割の小路などの道路の幅を無視しているし、どの町もすべて寺地で満たされているとした机上での計算であるので現実的ではない。

寺域の中心は平城京の町、つまり坪を完全に寺地としているとしても、周辺の部分は坪の一部分がかかるだけであることも想定されるから、『年譜』にいうように、寺は五つの坪にまたがっていることもありうることである。

とはいえ、この長承三年の史料から、菅原寺の創建期の寺域を推定することには、やはり無理があろう。

*

この菅原寺も一度だけ発掘調査がなされている。昭和四十四年(一九六九)の春の阪奈道路の建設に伴う事前調査であるが、その際に創建時の金堂がほぼ今の本堂の位置にあたり、基壇は東西二八メートル、南北二一メートルであること、さらに南約四二メートル離れて南大門があり、その左右に築地塀が連なっていたことなどが明らかにされた。

そのことから、今日の本堂のある平城京時代の右京三条三坊十五ノ坪の場所が、当初からの寺域の中心とみられる。

ただし発掘調査で検出された南大門といわれるものも礎石が確認されたのではなく、基壇の上部は削平されていて、その底部とみられる黄色粘土がみつかったにすぎない。

報告書によると「その位置からして門であろう」とはいうものの、「南大門と金堂の基壇相互の間隔が短いので、あるいは現在の知見では推測することができない建築があった可能性も強く、今後の課題として残る」とあって、なおも伽藍の実像は遠いかなたにある。

菅原氏と土師氏

行原寺の東に菅原神社がある(図5)。

延喜式内社であるこの神社は、天穂日命(あまのほひのみこと)、野見宿禰(のみのすくね)、菅原道真を祭神とする。

天穂日命は『日本書紀』神代巻に「是出雲臣(いずものおみ)・土師臣(はじのおみ)等が祖なり」とあり、野見宿禰については同じく『日本書紀』の垂仁天皇三十二年の条に、皇后日葉酢姫命(ひばすひめのみこと)の死に際して殉死の制を廃し、半輪を陵に立てることを進言した人物とする伝承を記し、「野見宿禰は土部連(はじのむらじ)等が始祖なり」という。

菅原道真も菅原氏の出身であるからこの神社に祀られ、天神社ともいわれるのであるが、さらに道真がこの地で生まれたという言伝えがあり、神社の東にその誕生の場所と伝えるところがある。

やや時代が下がるが、『続日本紀』によると奈良時代の末、天応元年(七八一)六月、遠江介(とうとうみのすけ)従五位下土師宿禰古人(ふるひと)は散位(さんい)外従三位下土師宿禰道長ら一五人とともに請願した。 |

図5 菅原神社

|

*

……式(もつ)て祖業を観るに、吉凶相半ばし、もしその諱辰(きしん)には凶を掌(つかさど)り、祭日には吉に与れり。

此の如く供奉して、允(まこと)に通途に合(かな)へり。

今は則ち然らず。

専ら凶儀に与る。祖業を尋ね念ふに意 ここにあらず。

望み請ふらくは、居地の名に因り、土師を改めて以て菅原の姓と為さん。

*

つまり土師氏の祖業は吉凶相半ばしていたが、昨今は凶事にばかりたずさわり意に反するという。

そこで土地の名によって、菅原と卜う姓を賜りたいというのである。

この請願は許され、以後土師氏は萱原姓を名のることになる。

土師古人らが述べるところでは、土佶氏はもともと葬儀と祭口の吉事に預かっていたという。

土師氏という氏族が、天皇・皇后やその近親者の喪葬を家業としていたことはよく知られるが、祭日の吉儀に預かっていたことは史料的に詳らかではない。

飛鳥時代に新羅からの使者を先導したり、遣唐使の送使の役目をした人物に土師氏を名のる者がいることが『日本書紀』に書かれているが、吉事とはこのようなことをいうのかもしれない。

土師氏の四腹と改姓

奈良時代の土師氏が、陵墓の管理に当たっていたことはやはり事実であろう。

以下に天平年間について、『続日本紀』から主だったものをあげる。

天平三年(七三一)六月 外従五位下土師宿禰千村(ちむら)、諸陵頭(しょうりょうのかみ)となる。

天平六年(七三四)四月 地震によって山陵が傷んだことを恐れ、諸王と真人(まひと)姓の貴族に土師宿禰一人を添え、諱所(いみどころ)八処と功ある王の墓を検看(けんかん)させた。

天平九年(七三七)十二月 外従五位下土師宿禰三目、諸陵頭となる。

天平十八年(七四六)八月 外従五位下土師宿禰牛勝、諸陵頭となる。

土師古人らが天応元年に菅原姓を名のりたいという請願をした翌年の延暦元年(七八二)には、土師宿禰安人らは秋篠(あきしの)姓となることを願い出て、これを賜る。

さらに延暦九年(七九〇)には、桓武天皇は外祖母土師宿禰に大枝朝臣(おおえのあそん)の姓を、つづいて菅原宿禰道長・秋篠宿禰安人らにも朝臣の姓を与えている。

このように奈良時代の末から平安時代の初頭にかけて、土師氏が相次いで改姓しているのは、伝統的な家業であった喪葬への従事から遠のきつつあることを示すものであろう。

*

其の土師氏に惣(すべ)て四腹あり。中宮の母家は是れ毛受腹(もずはら)なり。

故に毛受腹は大枝朝臣と賜ふ。自余の三腹は、或は秋篠朝臣に従ひ、或は菅原朝臣に属す。

と『続日本紀』の延暦九年の条にいうように、もともと土師氏には四つの支族があった。

中宮の母家とは桓武天皇の母、高野新笠の家系につながるもので、これが毛受腹である。

他の三腹は、それぞれ菅原、秋篠などと姓をかえたという。

四腹のうち、毛受腹とは、今の堺市にある仁徳天皇陵古墳や履中天皇陵古墳などのある百舌鳥古墳群の付近に居住した一族であり、のちに山城国乙訓郡の大枝に移り住んだのであろう。

他の三腹の名は伝わらないが、改姓後の名をとって、仮に菅原腹、秋篠腹というならば、前者は菅原寺付近、つまり垂仁天皇陵付近、後者は日葉酢姫命陵や成務天皇陵などのある秋篠寺の一帯に居住し佐紀盾列(さきたたなみ)古墳群の築造に関与した集団のことであろう。

とすると、残りの一腹はどの支族をさすのかということになるが、おそらく応神天皇陵古墳や允恭(いんぎょう)天皇陵古墳なとがらなる古市誉田(ふるいちこんだ)古墳群のある藤井寺市から羽曳野(はびきの)市あたりに根拠をもっていた一団であろうと推定できる。

古代の河内国志紀郡土師郷および丹比郡土師郷が、彼らの居住地に由来する地名とみることができる。

神仙の秘区

そこで行基のことである。行基は天智天皇七年(六六八)に河内国の蜂田里(はちだのさと)で生まれている。

のちの和泉国大鳥郡蜂田郷で、現在の堺市に属する。近くに土師郷があった。

先に述べた毛受腹の居住地とみられるところである。

土師氏ゆかりの菅原の地に寺を営んだということは、行基の家系が土師氏と何らかのつながりがあったことを推測できるかもしれない。

平成元年(一九八九)六月に、奈良市菅原東町から、奈良時代の貴族邸跡と推定された遺構が発掘調査によってみつかったが、その遺構と重なって、古墳時代の集落跡も確認された。

円筒埴輪片が一〇〇以上も出土し、土師氏の居住地である可能性が高い。

さらに、平成五年(一九九年)には、同じく菅原東町で、古墳時代前半(四世紀後半)から中期(五世紀前半)にかけての、豪族の居館跡とみられる遺構が検出された。

居館の周囲に約五○メートル四方と推定される濠が巡らされて、壕の東辺には土橋が架けられ、南辺には祭祀の場ともみられる長さ約四メートル、幅約七メートルの張出し部が見つかった。

壕の内側には掘立て柱の建物八棟も確認され、この遺跡の東方、約一二〇メートルのところには埴輪の窯跡があることから、この居館跡を土師氏のものとする解釈がある。

先にふれたように、奈良市の北にある古墳時代中期前後につくられた佐紀盾列古墳群は土師氏の技術によるとされていることからも、居館跡を土師氏のものとみた場合、古墳群と居館遺構の年代はほぼ合うものと解することができる。

伊達宗泰氏は古墳築造にあたった土師氏は、佐紀盾列古墳群の周辺の、歌姫・伏見などに陶棺を主体とする墳墓群を形成したことを指摘している。

菅原寺から垂仁天皇陵古墳を望めることは、すでにふれた。

この稜の造営にも、おそらく土師氏が全面的に関わったことは、まず確実といってよい。

行基が亡くなる天平二十一年の頃、この菅原の地にいた土師氏はいまだ菅原氏に姓を改めていない。

毛受腹ではないが、土師氏の一族たちがもっばら山陵の管理を務めとしている姿に注がれていた行基のまなざしは、なつかしみの混ざったものであったと、私は思いたい。

|

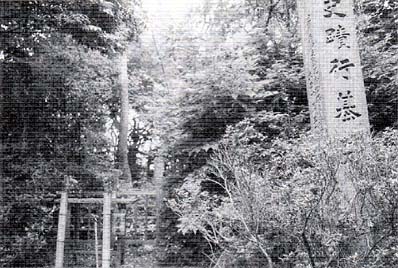

図6 垂仁天皇陵古墳

|

垂仁天皇陵。『日本書紀』には菅原伏見陵というが、今日治定されている墳墓は、全長二二七メートルの前方後円墳で、周濠をめぐらす(図6)。

『日本書紀』によれば、垂仁天皇は田道間守(たじまもり)に命じて、常世(とこよ)の国にある非時(ときじく)の菓果(かぐのみ)つまり橘の実をとりにやらせるが、常世の国ははるかに遠く、一〇年の歳月を要して帰った時には、天皇は亡くなっていたという。

この田道間守の墓が周濠の中にある島であると伝わるが、これは後世、貯水のために濠を拡張した際に、外堤にあった陪塚が中島となったものらしい。

それはともかく、この常世とは、垂仁紀に「神仙の秘区」であるという説明をくわえている。

神仙――それは古代中国に源を発する道教の神、仙人のこと。

この垂仁陵古墳は、いつの頃からか宝来山ともよばれるが、この宝来も中国の東方海上にあるとされた神仙の島、蓬莱のことである。

神仙の郷は不老長生の地であるが、垂仁天皇にまつわる神仙思想が『日本書紀』に記されていることからみれば、この山陵が宝来山とよばれたのも、さほど後のことではないのかもしれない。

あるいはこの陵は、土師氏らによって天皇の死後の永遠の生をかなえるためにつくられたのかもしれない。

菅原寺にあった行基は日々、この巨大な陵を眺めながら、仏の思想と神仙の思想を交錯させていたのかもしれないと思われるふしがある。

なぜ、そのような憶測めいたことをめぐらすのかということについては、以下の章において述べることになるが、行基と土師氏との間になんらかのつながりがあるとすれば、土師氏の思想的な背景もみておかねばならない。

米沢康氏は土師氏が大陸文化の受容者であったことを埴輪の起源の問題から説いているが、埴輪が中国大陸あるいは朝鮮半島の影響のもとにつくられたかどうかは、検討の余地があるとしても、古墳の宗教的な面をとりだすためには、土師氏と渡来文化の観点は重要であると思われる。

また、前川明久氏は、古墳に副葬されている土師器に入れられたり、塗布・散布されている。

あるいは埴製円筒棺の内壁に塗られた朱などは、防腐的効果を目的として利用され、死後の常世国においても、現世の人間と同じ状態を保つものとされたのであり、土師氏は、このような神仙思想的な信仰を渡来人から受容したと想定した。

古墳時代の葬制を神仙思想との関係から検討するという見通しは、私は基本的には誤っていないと思う。

しかし朱の墳墓における使用は弥生時代にすでにみられることからも、土師氏にのみ関わらせる問題ではないであろう。

私は周濠をもつ前方後円墳をはじめとする墳墓の形式に、古墳の宗教的な意味を見いだせるのではないかと考えている。

というのは、例えば次の万葉歌のように山と川がセットとなってよまれていることにヒントがあるのではないかと思うからである。

| 三諸(みむろ)の神の帯ばせる泊瀬川水脈(みほ)し絶えずはわれ忘れめや(巻九-一七七○) |

三諸の神、つまり三輪山の帯として泊瀬川が流れているというもので、飛鳥についても「……神名火山(かむなひやま)の 帯にせる 明日香の川の………」(巻十三-三二六六)とある。

吉野をうたった万葉歌にも、山と川を組合わせたものが数首あるのだが、いずれにも特別の意味があるのではないかと考えることがでぎそうである。

特別の意味とは、中国の古代において、雨乞いのときは、天を祭るが、それは山川の祭祀であるということから、山と川の組合せは天のことではないかということである。

とすれば古墳の封土の部分を山とし周濠を川とすれば、古墳は天を祭る宗教に関係するとみることができないだろうか。

天を祭ることが、神仙思想とのみ結びつくとはいえないとしても、神仙思想が古墳の宗教性を解く手がかりとなる可能性はあると考えてよい。

土師氏の思想について、このような想像をめぐらすことができるとしても、このことが直接行基の行動に影響を及ぼしたというものではない。

しかし、中国に起源する道教に含まれる神仙思想や祭天の習俗あるいは呪術が古代の仏教の周辺にあって、特に交錯していたことは事実である。

行基の行動にもそのような影を読みとれはしないだろうか。

top

****************************************

|