|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

五章 都鄙周遊――道・水路・橋

行基の事業/行基の足跡/行基の架けた橋/橋を守る人々/

境界としての橋/四堺と幹道/境界性の巣積するところ/

高瀬大橋/国境と渡来集団/昆陽と布施屋/難波京と水路整備/

河内の布施屋/船息 |

行基の事業

律令政府の禁圧を背後に感じながら、行基は畿内を精力的回行動していたし、のちにふれるように、聖武天皇にとって行革が無視できない存在になった時、行基の活動範囲はより広まっていったと思われる。

行基の活動を知る手がかりは、いうまでもなく『行基年譜』であるが、前に述べたように、その史料的価値に問題を残している。

しかし『年譜』に挿入された「天平十三年記」は信憑性が高いものとみられている。

『年譜』の年代別の記述と「天平十三年記」を比較すると、確かに疑問とする点がいくつかある。 |

|

|

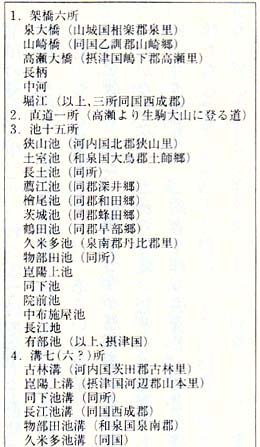

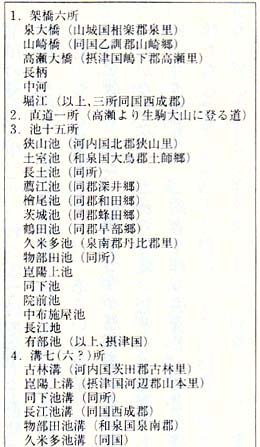

これについては個々の事例について検討するとして、表に示したように、行基の事業は「天平十三年記」に分類されていて、架橋、道路建設、池の築造と樋の建設、船息(ふなすえ、港)の設営、堀の開削、布施屋の設置である。

布施屋とは道路沿いにつくられた、往来する人々を宿泊・接待する施設である。

ところが『年譜』の「年代記」には寺院の建立記事しかなく、「天平十三年記」の記載と大いに異なり、ただ「年代記」の寺院の所在した場所を「天平十三年記」の記事と比較検討すると、「天平十三年記」のそれぞれの施設に対応するものもあり、行基たちによってなされた土木工事の現場に、布教の道場や往来の人々を宿泊させる施設をつくっていったと考えられ、「年代記」ではそれらの多くを院として列挙したのであろう。

このような行基の土木事業や社会事業は、仏教にいう福田(ふくでん)であることが指摘されている。

福田とは、福徳を得るために良き行為の種子を撒いて、福徳の収穫を得るための田地のことをいう。

『岩波仏教辞典』によると、

*

福田は布施供養する人にとって菩提(さとり)の功徳を得る因となるところのものであった。

大乗仏教の時代になると、菩薩(求道者)の智慧と慈悲に基づく利他行が重視されたから、福田思想は仏教徒の社会的実践の基本として展開した。

菩薩にとって布施を実践するに当り、貧窮田(困窮の人を福田とする)、看病福田(自分が看病する病人を福田とする)などという新しい福田の種類も生じた。

わが国では聖徳太子創建の四天王寺に、敬田(尊敬すべき仏法僧)院・悲田(悲愍(ひびん)すべき貧窮孤独者)院・施薬院・療病院の四院が設けられ、光明皇后あまた東大寺に悲田院・施薬院を置いた。

あるいは行基が池川の土木工事を行なったり、布施屋(無料宿泊所)を設けたこと、叡尊や忍性が慈善事業を行なったことなど、いずれも大乗菩薩道の利他行にほかならない。

これら菩薩の慈悲心の発露である福田思想には、世間的な功徳を求める思いはいささかもない。

病者を拝み供養し、貧者を拝み布施するというのが、大乗の福田思想の根幹である。

*

とある。

行基の福田の実践例の中で、とりわけ当時の交通路に関わる施設の設置が注目される。

右にみた架橋や港の建設、あるいは布施屋の設置がそれにあたる。

これらに加えて、道路そのものを建設していることからも、当時の交通路は、行基にとって特別の意味をもっていたと思われる。

平城京が造営されると共に、地方と結ぶ交通路の整備が緊急の課題となり、それによって中央集権国家としての体裁を確立する必要があった。

和銅四年(七一一)に、平城京に都亭駅(とていのうまや)を置き、都に近い位置に岡田(京都府加茂町)、新家(にいのみ、三重県上野市)、山本(京都府田辺町)、楠葉(くすのは、大阪府枚方市)、大原(大阪府高槻市)、殖村(大阪府茨本市)に駅が設置された。

これらの新しい駅は、藤原京時代の交通路が、平城京に遷都されることによって変化したための処置であったと考えられる。

当時の都を中心とした交通路は、東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、そして西海道という七つの主要官道からなり、それぞれの交通路は馬を乗り継ぎするための施設、つまり駅が置かれた。

「養老令」の廐牧令(きゅうぼくれい)によれば、駅は三〇里ごとに置くことが定められている。

三〇里とはおよそ一六キロメートルで、官道の規模に従って、それぞれの駅に置かれる馬の数が異なった。

大路には二〇匹、中路には一〇匹、小路には五匹と定められた。

大路とは山陽道、中路とは東海道のことであり、その他は小路とされた。

右にあげた和銅四年の新駅の中で、岡田と新家の駅は東海道に対応するものであり、山本、楠葉、大原、殖村は山陽道に設置されたものである。

このように陸上交通路の整備は、中国の唐の制度にならって整然とつくられたようであるが、しかしその実態は、地方から中央に貢納物を運ぶ運脚夫たちの疲労にあえぐ姿で満ち溢れていた。

そのことについては前章に述べたとおりである。

行基が当時の交通路に注目した理由が、布施屋などを設けてそのような難民を救済するためであったことは、容易に想像がつく。

行基の足跡

ひとまず、そのような点から行基の足跡を追ってみよう。

そこで一章で述べた喜光寺(菅原寺)の位置に注意してみたい。

寺地は平城京右京三条三坊にあって、三条大路に近い場所を占めている。

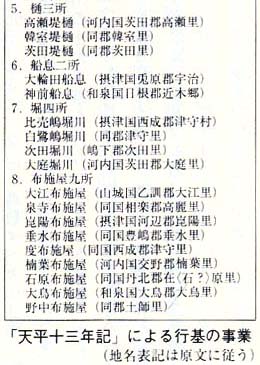

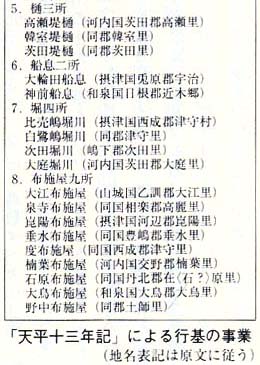

三条大路のルートは、西に向かうと生駒山の南にある暗(くらがり)峠に至る。

この街道は、近世「暗越奈良街道」と呼ばれたもので、峠を西に下りて大阪に向かった。

通説ではこのルートを、奈良時代に『万葉集』などで詠まれた「日下(くさか)の直越(ただごえ)道」とするのであるが、暗峠より西のルートは、はたして古代から使われていた古道であったかどうか疑わしい。

近世のルートをたどってみても、河内平野を屈曲しながら大阪の高麗橋に至るもので、奈良時代の平城京と難波を結んだ道であるとみなすことは躊躇される。

私は日下の直越道は、暗峠に至り、図24に示すように生駒山脈の西麓に出て、東大阪市六万寺町から真直ぐ西に至るものであると考えている。

なぜ暗峠からそのまま西に向かうルートをとらないかという理由は、『続日本紀』天平十六年(七四四)の聖武天皇の難波行幸の記事において、安積親王の脚の病によって途中より引返した地点として、桜井頓宮(かりみや)の名をあげているからである。 |

図24 暗(くらがり)越奈良街道と

推定日下直越(くさかのただごえ)道

|

当時、都は恭仁(くに)京にあったのだが、平城京にいったん出て、そこから難波に至ったとすれば、そのルートは平城京と難波を結ぶ最短距離とみられていた日下の直越道をとっているはずである。

その桜井頓宮の位置について、『大日本地名辞書』は河内国河内郡桜井郷の地にあて、「桜井寺は六万寺往生院の古名なるべし」と記している。

六万寺は右に記したように、生駒山脈の西麓、東大阪市の集落であり、桜井という小字名もみられる。

この六万寺にある往生院という寺院は、行基によって開創された四十九院の一つと伝える。

その伝承が事実を踏まえたものかどうか確かめることはできないが、それに従う限り、当時の重要な道路と関係していたとみられる点において興味をいだかせる。

日下の直越道については諸説があり、日下と呼ばれる集落が、六万寺よりもさらに北にあるので、その付近でなければならないという見解がある。

しかし日下の直越道の「日下」は、以下にあげる『万葉集』(巻六−九七七)の題詞にいうように、草香山のことであって、草香山を現在の東大阪市日下付近の山に限定する理由はない。

むしろ生駒山脈の山嶺全体をさしたものと理解するならば、日下の直越道とは、生駒山脈を越える道といった意味と解してもよいであろう。

五年葵酉(みづのととり)、草香山(くさかやま)を越ゆる時に、神社忌寸(かみこそのいみき)老麿(おゆまろ)の作る歌二首

(一首省略)

直越のこの道にして押し照るや難波の海と名づけけらしも |

右のように日下の直越道のルートを想定したが、行基の事跡と関わってくるのは、この街道の大和側に関してである。

喜光寺が三条大路に近接していることは先に述べたとおりであるが、この喜光寺から西に行ったところに、『年譜』の「年代記」によれば、養老二年(七一八)に隆福院が添下(そうのしも)郡登美村に、またほぼ同じ場所に、天平三年(七三一)、隆福尼院が建立されたという。

この二つの院の所在地については具体的には明らかでない。

しかし登美村という地名からみて、現在の奈良市の西、同市石木町にある登弥神社の周辺であるとみられる。

その登弥神社の西北にある霊山寺は、寺伝によれば聖武天皇の勅願で天平勝宝八年(七五六)に建立され、行基菩薩が開基という。

しかしそれを裏づける史料はなく、寺伝に従う限りにおいて、隆福院あるいは隆福尼院を、その前身としているのかもしれない。

一方、考古学的には、霊山寺の南にわずかな平坦地があり、そこから興福寺創建時の軒瓦や、平城宮と同形式の軒平瓦などが出土した追分廃寺と呼ばれる寺院遺構がある。

この場所は暗越奈良街道にも沿うもので、行基建立の寺院が街道を往来する者たちに便宜を供するものでもあるとするならば、この場所は隆福院の故地であったとする説は否定しがたい。

しかし断定できる史料が出土していないので、これ以上言及することもできない。

さらに追分廃寺の南、約一キロメートルの所に、奈良時代の滝寺磨崖仏がある。

周辺には奈良時代の瓦が散布していて、一堂からなる小さと寺院が存在していたらしいことが推定されている。

そこで北の追分廃寺が隆福院であるならば、滝寺磨崖仏のあたりにあった奈良時代の寺院が、隆福尼院ではないかという一説がある。

しかしこれも断定のかぎりではない。

このように隆福院、隆福尼院の比定地については定かではないが、しかし平城京三条大路に続いたといわれる日下の直越道に沿って、行基建立の寺があったことは推定できる。

この道を西に行くと、先にみた行基の墓がある竹林寺に至る。

もし竹林寺の前身が、行基の初期の修行時代の場所であった生馬仙房、あるいは草野仙房だとすれば、これも日下の直越道に沿うもので、喜光寺から暗峠に至る道筋は、行基にとって少なからず意味をもっていたにちがいない。

行基の架けた橋

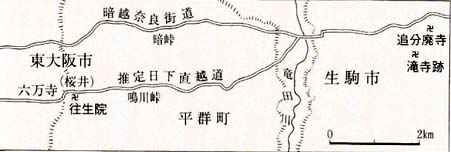

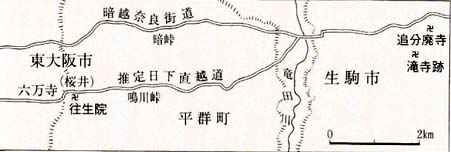

平城京より北に進むと、木津川、当時の泉川に至る。

ここに行基によって泉大橋が架けられたことは、『年譜』「天平十三年記」に記されているので、事実とみてよいであろう。

架橋された位置は、図25に示すように本津川の北に直線状に伸びている「作り道」という小字名をもっている道路の延長上であると考えるのが妥当である。

この「作り道」は足利健亮氏によって指摘されたもので、のちにもふれるが、恭仁京の造営に関連するものとみられる。

『年譜』の「年代記」によると、天平十二年(七四〇)に発菩提院泉橋院を建立したというが、これが事実とすれば、のちに述べる恭仁京の造営と密接な関係をもっていると思われる。 |

図25 泉橋寺と泉大橋

|

『年譜』「天平十三年記」に泉大橋の名が行基の事業の一つとして出ているので、いうまでもなくそれ以前の架橋工事に関わるものである。

前年の天平十二年、つまり「年代記」の記す年につくられていてもよいことになる。

さらに「天平十三年記」は、相楽郡高麗里に泉寺布施屋の建立を記している。この布施屋は「泉寺」という名を冠しているので、おそらく「年代記」にいう泉橋院と同じものと思われる。

この場合は泉橋とその近傍につくられた布施屋という交通路に沿う事業であった。

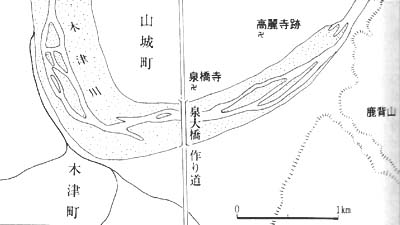

泉橋院の後身である泉橋寺は、現在木津川の北岸、相楽郡山城町上狛(かみこま)にある(図26)。

また現在の木津川に「泉大橋」と呼ばれる鉄骨からでぎた近代的な橋が架けられている。

この橋は、奈良から京都に向かう国道二四号線のルートにあたり、奈良時代の泉大橋よりもやや東に位置している。

この泉大橋を北に渡ったところに、現在の泉橋寺の境内がある。

さほど大きな寺院ではないが、いかにもかっての泉川の岸辺にしがみつくように建てられたたたずまいを今に伝えている感がする。

私は泉橋寺から木津川の堤に上って、川の流れにしばらく目をやってみた。 |

図26 泉橋寺

|

川幅は、目測三〇○メートルはあるようだ。とりわけこのあたりは河川の流路が屈曲して、水の流れが速い箇所にあたる。

ここに橋を架けるという事業は、困難を極めたにちがいない。

よほど行基の統率力が卓抜していたのであろうし、それに応えた技術者の集団が多数参画していなければ架橋ができるはずはなかった。

恭仁京はのちにふれるように、平城京にあった聖武天皇が東国に行幸したのち、天平十二年の十二月に、慌ただしく都を遷した場所である。

この新しい恭仁京と泉大橋との地理的な関係についてものちに検討したいが、『続日本紀』天平十七年五月六日の条には、聖武天皇が恭仁京の泉橋に至り、その時に百姓らは遥かに天皇を望み、道の左に拝謁して万歳を唱え、天皇はその日に恭仁宮に到着したとある。

従って泉橋は、恭仁京に入るための入口付近の橋ではなかったかと推定できる。

しかし恭仁京という宮都と泉大橋との関係から、ややもす杵は些麗な都城の風景を思い起こしがちであるが、本来、河川に架けられた橋の付近は、そのような風景とは、むしろ相容れない状況であったと想像してもよいのではないか。

橋を守る人々

やや時代は下がるが、『三代実録』の貞観十八年(八七六)三月三日の条に、泉橋寺が太政官に対して次のように願い出ている記事がある。

この寺は故行基が建立した四十九院の一つであって、泉川の渡り口のところが寺門にあたるが、川の流れが急で橋梁が壊れやすく、洪水があるごとに通行ができない。

そこで時の僧侶や人々が力を合わせて、大舟二艘、小舟一艘を購入して、寺家に施入し、人や馬に備え、太政官は天長六年(八二九)および承和六年(八三九)の二度にわたって、国司に浮浪人(本貫を離れて他国に流浪する者)を配置して、寺家や船橋を守らせよと命じたが、国の役人どもは長くそれをすることはないといって、最近ではなおざりにされている。

願わくばこれからも先、浮浪人たちを配置して、寺家や船橋を守って欲しいと。

この記事の時代と奈良時代の頃とが同じ状況であったかどうかは定かではないが、少なくともいえることは、木津川の急流地点に架けられた橋が、その流れに長期間耐えうるものではなかったということである。

従って橋にかわるものとして、船による渡しを用いるしかなかったのであるが、ここで注意すべきことは、その渡し場の管理に浮浪人をあてていることだ。

おそらく郷里を離れて各地を流浪していた集団をこのような場所に使役する意図があったのかもしれないが、同時に河川の渡し場付近に浮浪人の集団がたむろしていたともいわれる。

憶測すれば奈良時代の行基も、そのような集団に目を向けていたのではないだろうか。

やはり平安時代のことになるが、『続日本後紀』承和二年(八三五)六月二十九日の条に、勅として東海、東山の両道の河津において渡し船の数が少なく、また橋梁も備わっていない。

そのために貢納担夫(貢納物を運ぶ人)は川のほとりに集まって幾日も渡ることができないでいる。

そのために川ごとに渡し船を二艘ずつ増やし、また浮橋をつくり、通行の便をはかること、さらに布施屋を建てるべき旨を記している。

このことからしても、疲労にあえぐ貢納担夫たちが河川を渡ることができず、なすすべもなく川岸に集まっている情景は悲惨を極めたと思われる。

ここに布施屋をつくることを命じているのだが、奈良時代の行基の布施屋の設置は、このような状況を先取りしたものといってよい。

行基が没して一〇年のちの天平宝字三年(七五九)五月九日条の『続日本紀』には、最近、市のあたりに飢餓に苦しむ人が多いのでその理由を尋ねると、諸国から来た調脚(調を運ぶ人)が故郷に帰ることができず、ある者は病にかかって難儀をし、ある者は食糧をなくして寒さの中で飢えているから、その対策を講じるべき勅が記されている。

前章にふれたように、地方から都へと貢納物を運ぶ人々の苛酷な労働は、平城遷都間もない頃より絶えることなく、奈良時代を通じてみられたのではないかと思われる。

境界としての橋

本津川、当時の泉川に橋を架け、そこに布施屋をつくるという行基の宗教的行為をみてみると、のちに述べる行基の行動の全体像を見通すことが可能な一つのモデルを設定することができる。

それは橋ということが鮮明に象徴的な意味をもつのであるが、河川は両岸を分断するものであり、そこに橋を架けることによって両岸が連結される。

従って橋は、その背後の地域からみれば周縁、あるいは境界的な地理的「場」を占めるものである。

それは同時に、河川が両岸の地域に境界的な役割を果たしていることにも関係する。

つまり橋の部分はマージナルな空間を形成しているのである。

だからより川から離れた空間、つまり中心的な生活空間から離反した者たちがたむろしやすい。

泉川の渡しを浮浪人によって管理させようとした意図は、そこにあったはずである。

布施屋もまた、そうした人たちを収容し、同時に布教する場でもあった。

このように行基は、積極的に境界的な、あるいは周縁の地理的「場」を求めて行動したのではないかと考えてみたい。

境界性といっても、河川のみに限られるものではない。

あるいは地理的な「場」の問題にのみ帰せられるわけでもない。

人々の所属する集団がもつ境界性もまたあるはずだ。

以下、右にみたような仮説的なモデルを念頭におきながら、さらに行基の足跡をたどることにしたい。

四堺と幹道

平城京から北に向かう官道は、東海道、東山道、山陰道、山陽道、北陸道の五道があった。

それぞれのルートについては断案をみていないが、先にみた泉大橋は、平城京から北に向かう東山・北陸道を兼ねる道筋であったとする一説がある。

一方、山陰・山陽道も、平城京から山本の駅を経て、北に向かったところで山陰道と山陽道が分かれるまでは、両道の併用であったとする見解がある。

具体的なルートは、さらに多角的に検討する必要があるが、山陰道は巨椋(おぐら)池の西を経て現在の京都市西京区を北西に進み、小畑川の谷に沿って現在の国道九号線のルートにほぼ沿い、老ノ坂の峠を越えて丹波に至ったものとみてよい。

『年譜』「天平十三年記」に、その山陰道に沿って、大江の布施屋を乙訓(おとくに)郡大江里に設置したとある。

大江里の所在地は、現在の京都市西京区の老ノ坂の山地に入る沓掛町から塚原町にかけての地域が大枝と呼ばれていたので、そのあたりに比定することが可能かもしれない。

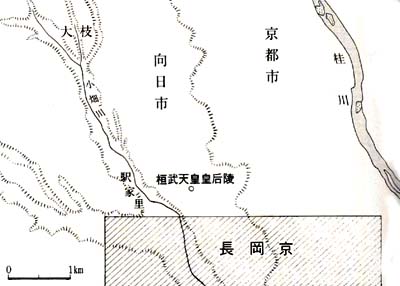

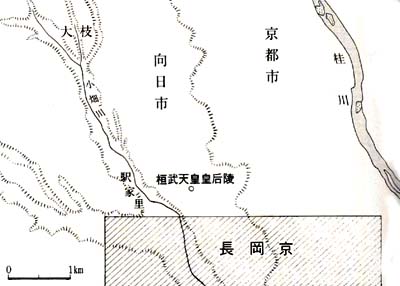

ここより南は「在山城国乙訓郡富坂御庄坪付等」(「山城国富坂荘預解」三鈷(さんこ)寺文書〈「平安遺文」一九九七号〉)にある「駅家里」の地に比定される(図27)。

従ってこの「駅家里」は、山陰道に沿う「駅家」がこの付近にあったことを示すものと解釈できるが、その駅家の近くに大江の布施屋がつくられたのであろう。

大枝付近の地理的位置は、図からも明らかなように、山地と平地の境界付近にある。

平安宮で行なわれた四堺祭という祭は、京都の郊外の四ヶ所で鬼気を祭治するものであったが、この四堺の一つが大枝堺である。

このことからしても、大枝が京都の西の堺とみなされていたことがわかる。 |

図27 大枝周辺

|

地理的な境界性が、社会的な境界性とどのように関連してくるかということについて明らかにできれば、この付近に布施屋が設置された理由も解けるかもしれない。

そのことを幾分なりとも説明できるのは、大枝の地が先に記したように、土師氏の一派である毛受腹が河内から移住してきた土地であるということである。

塚原町という名前からも知られるように、この周辺には多数の古墳がつくられている。

桓武天皇の母、高野新笠の母方は土師氏の出身であったが、その大枝山陵もここに営まれている。

土師氏がいつごろから大枝の地に住み始めたかということについては詳らかではないが、行基と土師氏が密接な関係をもっていたことを考えると、大江の布施屋の設置に際して土師氏の集団とのつながりから、この場所が選ばれたこともありうる。

土師氏の仕事が死者を葬る墳墓の造営に関わるということ自体、境界的な社会集団であったと思われ、そうした集団が平地と山地の境界的な所につくられる墳墓の地に、自らの居住地も設定していったとみることができる。

だから社会的な意味でも、境界的な集団を形成した土師氏と行基とがつながっていく契機が存在したのであろう。

行基はそのような境界性をおびた土地に、自らの行動の足がかりを見出していったと考えられる。

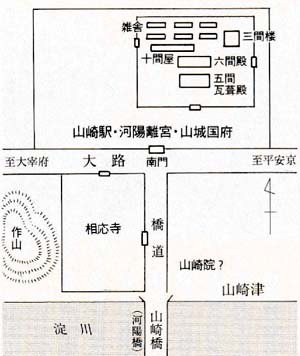

一方山陽道は、平城京から出て具体的にどのようなルートをとったかは、先に述べたように詳らかにしがたいが、おそらくは淀川をこえて山崎に至り、そこから今日の西国街道のルートをとったものと思われる。

淀川をこえる際には当然橋が必要であり、『年譜』「天平十三年記」に、神亀二年(七二五)、山城国乙訓郡山崎郷に山崎橋が架けられたとある。

図29 久修園院(くしゅうおんいん)

この橋の位置については高橋美久二氏の推定がある(図28)。

それによれば平安時代の『文華秀麗集』に、仲雄王が詠んだ「河陽橋」という特に、河陽離宮の南門から伸びた道が山崎橋に達することが詠まれているので、図30のように離宮八幡から南のあたりに山崎橋があったと推定してよいであろう。 |

図28 古代の山崎

(八橋美久二氏による) |

対岸には八幡市橋本という集落名もあり、山崎橋に由来する地名であると解することができる。

『年譜』「年代記」には乙訓郡山前郷無水河側に、天平三年(七三一)「山埼院」を建立したとあり、山崎橋と関係があるように思われるが、その位置は明らかではない。

右にみた八幡(やわた)市橋本は、大阪府枚方市の楠葉に接し、山城国と河内国の国境付近であって、現在枚方市楠葉に久修園院(くしゅうおんいん)という真言律宗の寺がある(図29)。

『年譜』の「年代記」に神亀二年に建立されたとするもので、「天平十三年記」に山崎橋の建設と同一の年代を示すものであって、その点からみると山崎橋と関わりのある寺院であったと想定できる。

一方「天平十三年記」には、交野郡楠葉里に楠葉布施屋の存在を記しているので、楠葉布施屋と久修園院が同一のものであったとみることも可能である。

橋の建設と街道筋に沿うという条件が行基の布教のための道場を設けることになり、それが同時に往来の人を救済する施設としても機能したのかもしれない。

境界性の集積するところ

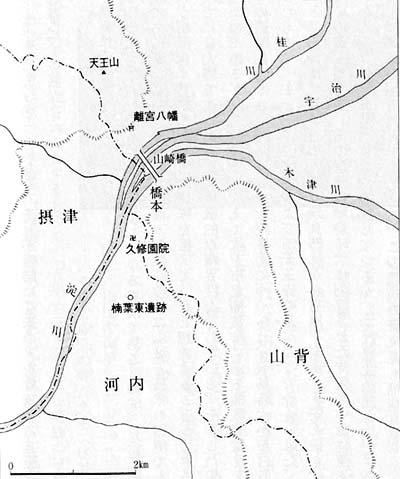

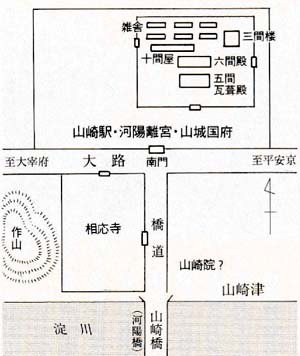

山崎橋の周辺は、境界性が集積している場所である(図30)。

久修園院の位置は山城と河内の境であるが、さらに淀川を北に渡った山崎の地は山城と摂津の国境でもある。

三国の境界付近という場所は、特別の空間的な意味を担っていたと想像することができる。

また川と橋については、すでに泉大橋で述べたように象徴的な境界性を示している。

そうした場所に行基が目を注いでいったのであるが、右のことに加えて枚方市北楠葉町にある楠葉東遺跡も無視することはできない。

この遺跡に含まれる瓦窯址群は丘陵斜面につくられ、飛鳥時代から白鳳時代にかけての瓦を製作したもので、主として法隆寺および四大王寺の瓦がここでつくられた。

ところが楠葉東遺跡の中で、飛鳥時代から白鳳、奈良、平安と続き、中世にいたる瓦が出土している遺跡がある。

その遺跡は飛鳥時代に創建された寺院が中世に至るまで継承されたのではないかとみられ、遺構はすでに消滅しているが、『石清水文書』に記されている「河内国楠葉弥勒寺」であるとする説が有力である。 |

図30 山崎橋と久修園院

|

この遺構の軒丸瓦も楠葉瓦窯で焼いたものであるとされ、『日本書紀』の崇峻天皇元年(五八八)の条にある百済から渡来した瓦博士が、この地の瓦の製作に関与し、弥勒寺もその関係で創建されたのではないかと推定されている。

また同遺跡では各種の井戸が見つかり、簡単な構造の窯も検出されて、多量の瓦器や土師器が出土した。

『梁塵秘抄』には「楠葉の御牧の土器造り、土器は造れど娘の貌ぞよき、あな美しやな」と詠われている。

このようなことからみて楠葉一帯は、飛鳥時代から連綿として瓦や土師器の製作地であり、それに携わった手工業者たちが居住していた場所であった。

奈良時代の経済構造の中で、中心的な部分を構成するのは農業であったとすれば、手工業生産は、農耕を中心とする当時の生産システムからみれば境界的な位置にあったと考えられる。

従ってそれに従事した手工業者たちは、社会的にも境界性を帯びた集団であったと想定される。

行基は地理的に境界的な場所で、社会的に境界的な位置づけをされた集団を布教し、そして彼らの技術によって、山崎橋のような土木事業を遂行していったと思われる。

高瀬大橋

淀川をさらに下ったところに、「天平十三年記」によれば高瀬大橋が架げられた。

その場所は摂津国嶋下郡高瀬里とある。

現在「高瀬」と呼ばれているところは守口市であるので、そこは河内国でなければならない。

実際『和名抄』によれば、河内国茨田(まんだ)郡に高瀬郷があるので、「天平十三年記」の記事が正しいとすれば、天平年間以降、高瀬の場所が摂津国から河内国に移動したということになる。

あるいは「天平十三年記」の国および郡名の表記の誤りであったのかもしれない。

それはともかく、今日の守口市高瀬のあたりに行基によって橋が架けられたのであって、その架橋地点は図31に示すように淀川の右岸に東淀川区大道町という地名があり、そのあたりに西北に真直ぐに伸びる道路が見られる。 |

図31 高瀬周辺

|

この道路が「大道」という地名に関係するならば、古代の道路の痕跡である可能性がある。

とすればその道の東南への延長線上に橋がつくられたと想定することができ、今日の豊里大橋の近くであったとみてよい。

さらにその付近に橋の位置を想定すると、橋を渡った淀川の右岸側に、かって橋寺村があった。

これが『年譜』「年代記」にいう高瀬橋院および尼院の遺称ではないかと思われるのであるが、『年譜』ではその位置は摂津国嶋下郡穂積村とあり、嶋下郡穂積村の位置は今日の茨木市穂積で、橋寺の場所よりかなり北にある。

この場合も『年譜』の記事の誤りとみたほうがよいように思われる。

この高瀬大橋について、なぜこの位置に橋が必要とされたかという問題がある。

高瀬の位置が奈良時代の官道のルートにあたっているわけではない。

だから橋が架けられた理由は、改めて検討する必要がある。

この橋と関係をもつ「天平十三年記」の記事は、「高瀬より生馬(いこま)大山登道に在り」という「直道」のことである。

直道とは真直ぐな、つまり直線道路という意味もあるが、別に「直接結ぶ」というふうに、このことばを理解することもできる。

行基がつくったという直道をどの道にあてるかということについても、諸説があって定まらない。

例えば和田萃氏は、淀川右岸の西北の道を東南に向かって延長して、やがて生駒山頂の近くを通る辻子谷(ずしだに)越のルートに連結させるものとみる。

たしかに「生馬大山」の登道というものを文字通り今日の生駒山に登る道とみるならば、このように理解するのがよいかもしれない。

和田氏はこの辻子谷越を日下の直越道とみているので、高瀬の大橋は辻子谷越を経て平城京に結ばれるものと解釈するものである。

ただ私は先に述べたように、日下の直越道は辻子谷越とはしないのであるが、和田氏の解釈は、生駒山を重視する限りにおいて説得力をもつ。

だがもしそのような直道を建設するということになれば、膨大な労働力を駆使しないと、高瀬大橋から辻子谷越に至る道につながらない。

和田説に従うならば、高瀬大橋から東南に道がつけられ、辻子谷を越えた和田説のいう日下の直越道と交差すれば、その部分が『年譜』にいう直道ということになろう。

従って一案として、退けがたい魅力をもっている。

しかし私は直道を、直木孝次郎氏の説に従うのも一法ではないかとも思う。

直木説は、高瀬大橋を淀川の左岸側にわたり、ほぼ東に向かって、いわゆる清滝(きよたき)街道に接続する道であるとするものである。

この説の難点は、「生馬大山登道」をどのように理解するかということが不明である点てある。

しかし古代において、例えば金峯山(きんぷせん)という吉野の山の名称は一つの頂の山に対するものではなくて、連峰あるいは山並みを称するので、「生馬大山」という崢び方も生駒の連峰と解するならば、高瀬から東に向かう清滝街道に結ばれる道として直道を理解してもよいのではないかと考える。

清滝街道は東に向かって大阪府四条畷市から奈良県の生駒市の北部を経て、京都府木津町に至るものである。

この道に注目する理由は、木津町で木津川の南岸の地に出るのであるが、前に記した泉大橋の南に至るという点である。

つまり行基の布教活動という視点からみれば、泉大橋と高瀬大橋とこの道で連結するということになる。

この点からも、この道の存在は興味深い。

だから直道というのも清滝街道全ルートというのではなく、高瀬大橋をつくり、従来からあった清滝街道と連結する道をつくったというふうに考えてみたらどうかというのが、私の想定である。

高瀬大橋をつくり清滝街道に結ぶと、当時の官道との関係からいえば、山陽道諸国からの物資の輸送は、わざわざ淀川に沿って楠葉に出て、そこから木津川沿いに南下して平城京に至るという道のりをとる必要がなくなる。

つまり高瀬大橋を渡り清滝街道を東に向かって木津に出て、そこから南下するという短絡路をあみだすことになったことになる。

このようにして行基の高瀬大橋の事業は、調・庸を運搬する労力を軽減することに寄与したと思われる。

国境と渡来集団

高瀬大橋の場所もまた地理的に境界性をもつ。つまり河内と摂津の国境付近である。

そしてこの国境付近に居住していたのが、渡来夫であったとみることもできる。

奈良時代よりもおそらく遡る時代のことが投影されていると思われるが、六章にもみるように『古事記』の仁徳天皇段に、秦人(はたびと)を使役して茨田(まんだ)堤および茨田三宅をつくるとある。

しかしのちの時代も、この付近は秦氏に関係する渡来集団の生活空間であったらしい。

『新撰姓氏録』によれば、呉国王孫皓(そんこう)の後として茨田勝(まんだのすぐり)の名をあげているが、この勝というのは『播磨国風土記』揖保(いぼ)郡の条にもあるように、朝鮮半島から渡来した集団で、秦氏と同族集団であるとみられている。

従って『古事記』の仁徳天皇段にいう秦氏たちと共に、勝氏が茨田あたりに居住していたとみられ、ここでも彼らが行基の土木事業の具体的な担い手であり、渡来人の社会集団の高度な技術を駆使していたと思われる。

昆陽と布施屋

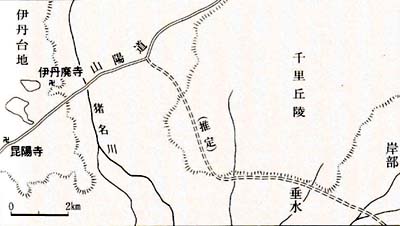

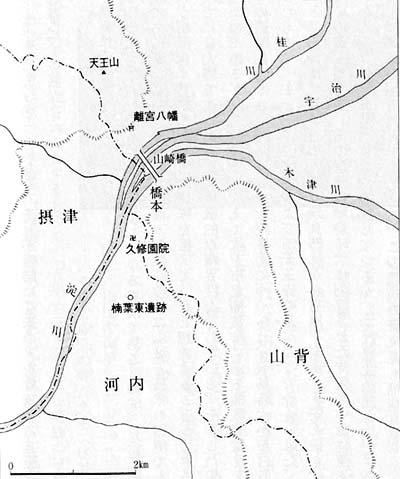

高瀬大橋が山陽道の短絡道として架けられたとするならば、この橋を北に渡り、西北の道を行くと『年譜』「天平十三年記」にいう垂氷(水)布施屋付近を通過したことも考えられる。

布施屋の具体的な位置は不明であるが、現在の垂水の場所は千里丘陵の南にある(図32)。

この地に布施屋がつくられたことも、先にみたようにこの近くの吹田市岸部付近に、奈良時代の七尾(ななお)瓦窯跡群があることと関連するとみられる。

この窯跡では主として後期難波宮の蓮華唐草文系の軒瓦が焼かれていた。 |

図32 垂水から昆陽寺へ

|

従って垂水布施屋の周辺には、瓦窯で働く技術者集団が生活を営んでいた。

おそらく行基が布施屋を建設するのに、これらの技術者たちと宗教的な結びつきがあったと推定される。

この周辺で平安時代に瓦が焼かれていたことは吉志部(きしべ)瓦窯址群の存在からも知られている。

ここでは初期の平安京や京内の寺院、あるいは枚方市の百済寺などの瓦が製作されていたことが、発掘調査によって確認されている。

垂水を出て山陽道と結びつくルートは定かではないが、千里丘陵を北西に走り、さらに西に向かって伊丹の市街地から昆陽(こや)池の方に向ったのであろう。

ここで古代の山陽道に合することができ、その地点に現在昆陽寺がある。

「天平十三年記」に、河辺郡崑陽里につくられたとする昆陽布施屋が、その前身ではないかと推定されるが次章でその位置にふれる。

『年譜』「年代記」には、行基六十四歳の時に摂津国河辺郡山本村に崑陽施院を建てたとある。

布施屋の所在地と崑陽施院の場所とが異なるのであるが、おそらく同一の施設と思われ、史料的には「天平十三年記」の方をとるべきであろう。

この周辺には、のちに述べるように池溝開発も行基の手によってなされるのであるが、さらに『年譜』「年代記」には行基七十四歳の時に、聖武天皇が泉橋院に行幸し、行基に為奈野の荒地を与え、給孤独園(きゅうこどくおん)とすることを許すという記事を載せている。

給孤独園とはインド中部のセットマヘットにある釈迦が説法した遺跡である。

行基の場合は身内のない人の収容施設の名称として使われている。

『日本後紀』弘仁三年(八一二)八月二十八日条に、摂津国にある惸独田(けいどくでん)一五〇町は、国司に耕作させるべきこと、またそこで収穫されたものは太政官の処分のあとこれを用いることという勅を載せているが、それに続けて惸独田は、故大僧正行基法師が、孤独を哀れんで置いたところである、と記している。

孤とは十六歳以下で父のない者、独とは六十歳以上で子のない者をさす。

惸独田とは、右にみた給孤独園のことであることは、「昆陽寺鐘銘」に天平五年(七三三)に猪名野の荒地を申し請い、四至を堺し、謗示(ぼうじ)を建て、水田一五〇町を開発して院家に施入し、長く国郡による摂領をさせなかったと刻まれている。

この昆陽寺の鐘はもとの古いものは現存せず、嘉暦元年(一三二六)に新造し、古い鐘の銘を刻んだものとされている。

猪名野の土地一五〇町としているので、『日本後紀』の¥独田の一五〇町と一致する。

そしてそれが行基に由来するのであるから、給孤独園という施設は、その意義のために一五〇町の水田を所有していたということになる。

十世紀に成立した『延喜式』の民部式の中に、右の弘仁三年の勅の内容が継承されているし、雜式には僧正行基の昆陽院の雑事は、摂津国司と別当僧がそれにあたることを定めている。

以上にみたように崑湯(こや)の布施屋の設置は、当時の山陽道に沿うものであったけれども、他の布施屋と異なり単に交通路を往来する人々を救済する施設としてのみつくられたのではなく、身寄りのない人間を収容することを主要な目的としたものであったとみられる。

そしてその財源的な基盤として、周辺に一五〇町という広大な水田を付属させたという事実も見逃すことはできない。

この水田の開発と経営を、行基は自らの布教のもとに集まって来る者の手によって行なったのであろうと思われる。

猪名野と呼ばれる土地は、六章に述べるように地形学的には洪積世にてきた伊丹台地であって、水田化には水利などのさまざまな困難を伴う。

古代の猪名野の景観は、たとえば『三代実録』貞観十五年(八七三)の勅にいうように、遊狩の地であり同時に林野でもあった。

この地に行基が一つの拠点をつくろうとした意図は明白ではないが、私は猪名部と呼ばれた木工集団の居住地ではなかったかと想定している。

従ってそのような木工集団という技術者を組織しながら、猪名野一帯に、開発と救済施設を伴う布教の場所を形成していたとみておきたい。

難波京と水路整備

再び淀川に戻ると、「天平十三年記」の架橋の一覧の中に、長柄、中河、堀江という地名をあげている。

いずれも西城(成)郡とあるので、摂津国西成郡の河川名であろう。

長柄川とは現在の大阪市大淀区長柄(ながら)あたりを流れる淀川の局部的な名称ではないかとみられ、堀江とは仁徳天皇によって人工的につくられたと『古事記』に記す運河のことで現在の天満川つまり大川にあたるものである(図33)。

古代以来、難波の水上交通の重要な役割を果たした水路である。

中河と呼ばれた河川が、どの付近をさしているのか見当がつかない。

いずれにしても、難波周辺の河川に橋が架けられたということを知ることができる。

当時の難波に、平城京と共に複都制に従って、難波京がおかれた。

その難波京周辺の交通路の整備の一環として、橋が架けられたのであろう。 このような架橋された地点は難波京の縁辺であって、平城京の北にあった泉大橋と地理的な状況が類似している。

どちらも都城の郊外の地で、境界的な場所と呼ぶにふさわしい。

とりわけ難波京の場合、難波津という当時の国家的な要港を控えた宮都であったが、その要港に関係し、船舶を操り、あるいは荷役に携わった集団として、いわゆる海人(あま)が多く居住していたと推定できる。

のちに述べるように、行基が自らの集団の中に取込んでいった非農耕民として、瓦や土器を焼く窯業技術者や木工者の他に、漁撈民もあったのではないかと思われる。

同じく摂津国西成郡津守(つもり)里に度(わたし)布施屋を設置したことを記している。 津守里とは、現在の大阪市西成区津守町周辺とみるのが妥当であろう。 『万葉集』にも津守を詠った歌が数首ある。 |

図33 三津寺と津守周辺

|

図33に示すように、今日の難波から今宮にかけてのあたりで、文字通り津を管理する集団からきた名称で、南の住吉神社の宮司は代々、津守氏によって引き継がれてきた。

津守とは難波津から住吉にかけての港湾管理に携わった人々の居住地である。

そこに度(わたし)布施屋がつくられたということは、渡船場の場所でもあったことを推定させる。

つまりこのあたりに難波津を構成した一つの港があったことを思わせる。

先にみたように、おそらくこの布施屋毛、港湾周辺に居住していた海人と呼ばれた漁撈民たちに布教し、かつ組織化しながらつくられた施設と想定できる。

これと関係して『年譜』「年代記」には、西城(成)郡津守忖に、難波度院、枚松院、作蓋部院の三院が建立されたという。

「天平十三年記」との関係からいえば、難波度院とあるのは、度布施屋であったとみられる。

つまり西成郡津守里にあった度(わたし)は、難波度と呼ばれていたらしい。

枚松院と作蓋部院の読みは不明であるが、後者は孝徳紀大化二年(六四六)条に難波狭屋部邑とあることから「さやべいん」と読むのではないかと思われる。

古代の郷名の西成郡讚楊郷(さやのごう)に関連するものと想定される。

「年代記」には、天平十六年(七四四)西城(成)郡御津村に、大福院とその尼寺を建立したことを記している。

この大福院は、今日の大阪市中央区三津寺(みつでら)町にある大福院三津寺として、その名を継いでいる(図34)。 三津寺という名は、奈良時代の国家的な要港であった難波三津にちなむことはいうまでもない。

私は今日の三津寺の位置こそ、難波三津の近辺にあたるものと推定した。

ところが近年、難波三津の場所は、さらにこの場所より北東の高麗橋あたりではないかという異説が出た。

この問題について本書で詳しくふれるのはふさわしくないが、例えば戦国時代の石山合戦の陣を示した「石山合戦両軍配置図」(大阪城天守閣蔵)には、今日の難波あたり一帯に「御津浜」という書き込みがあることからみても、三津寺町を難波三津の名残りとすることは間違いないと思われるし、前に見た津守の位置も三津寺町や今日の難波(なんば)、湊町(みなとまち)に近いことも難波津の位置を知るにあたって考慮してよいであろう。 |

図34 大福院三津寺

|

河内の布施屋

「天平十三年記」には、河内国丹北(比)郡在(?)原里に石原布施屋があったと記す。

古代の丹比(たじひ)郡に在原里があったことを文献の上で知ることはできない。

むしろ在原ではなく、石原であったかもしれないが、それでも石原里という名も伝わらない。

しかし現在の堺市東部の石原町はその名をとどめているとみてよい。

石原町の場所は、かって河内平野を東西に走った二本の幹線道路のうち、南の方の丹比道沿いに位置する。

布施屋が交通路に関わる施設とみるならば、この場所は布施屋の所在地として一応説明がつく。

古代において、このあたりは丹比郡八下(はちげ)郷であったとみられている。

その理由は石原町の北東に、現在堺市八下(やしも)町があることによる。

ところが石原町の西南の同市日置荘(ひきしょう)あたり一帯を、丹比郡土師郷の比定地とみる見解がある(『堺市史』続編第一巻)。

仮にこの説に従うと、日置荘一帯にも土師氏の集団が居住していたと推定され、石原布施屋も土師氏との関わりあいをもっていた可能性も考えられる。

「天平十三年記」には、大鳥郡土師里に野中布施屋がつくられたことを示している。

この土師里つまり『和名抄』にいう土師郷は、現在の堺市土師(はぜ)町にその名をとどめ、すでに記したように近辺には行基の生誕の地、家原寺や、母親の居住地であった蜂田寺がある。

このあたりに布施屋がつくられたのは、大津道から分岐して紀伊に至る、のちに西高野街道とよばれる道路に沿っていたことによるのであろう。

さらに「天平十三年記」には、同郡大鳥里に大鳥布施屋の名を載せている。

この布施屋の位置については、延喜二十二年(九二二)注進という「大鳥神社五社流記帳」に、「布施屋里」という記載がある。

この史料は条里制の坪付が記されていて、現地に即して条里地割と里の位置が復原されている。

それによると布施屋里は大鳥神社の西南方、熊野街道と父鬼(ちちおに)街道とに分坡する場所にあたる(図35)。

おそらく古代からの交通の要衝であったと思われ、その南の草部は、『延喜式』によると草部駅の設置された場所である。

このあたりは陶邑(すえむら)古窯址群の範囲に入り、五世紀から七世紀にかけて犬窯業地帯であった。

おそらくここで生活を営んだ工人たちが、行基の一連の事業に大きな役割を果たしたと思われるが、大鳥布施屋も彼らの貢献によってつくられたものであろう。

家原寺と大鳥布施屋の距離は、わずかか一・八キロ程度である。 |

図35 布施屋里の位置

(復元は岡田隆夫氏による)

|

船息

「天平十三千記」にみえる行基の事跡の中で、船息(ふなすえ)と呼ばれるものがある。

船息とは港のことで、港湾の建造にも行基は関与した。

二ヶ所の港の名前が記されていて、一つは大輪田船息、いま一つは神前(こうざき)船息である。

後者の神前船息は、和泉国日根郡日根里近木(こぎ)郷につくられた。

近木郷は、現在の貝塚市を流れる近木川下流、右岸のあたりで、式内社近木崎神社がある。

『新撰姓氏録』によれば、「新羅国主角折王之後」とある近義首の名を知ることができる。

おそらく近木川周辺に居住していた渡来系の豪族であり、行基はその支援を受けたとも思われるが、具体的に神前船息の建造にあたった集団は、難波でみたように海人族といった漁撈関係の集団ではなかったかと考えられる。

この港の名前は他の史料にはほとんど知られないが、阿波や土佐から、あるいは紀伊から難波をめざす船にとって重要な停泊地であったと察せられる。

『土佐日記』には、紀貫之が土佐からの帰路、和泉国の海岸を北上するが、承平五年(九三五)二月二日、三日と波が強く、船を出すことができずに滞留し、四日には「このとまりのはまには、くさぐさのうるはしきかひ、いしなどおほかり」と記されているが、この停泊地を神前船息とする説がある。

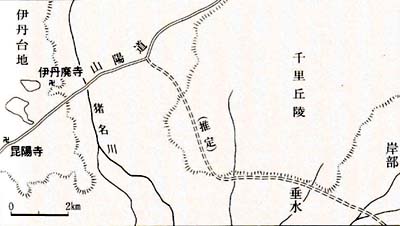

一方、大輪田船息は、摂津国菟原(うばら)郡宇治郷の地にあった。

宇治郷については、『和名抄』には八田部郡にあるとするが、天平十九年(七四七)の『法隆寺伽藍縁起井(ならびに)流記資財帳』によると、「合池陸塘(ろくとう、中略)摂津国菟原郡宇治郷一塘」、また「摂津国雄伴(おおとも)郡宇治郷宇奈五岳壱地 東限弥奈刀(みなと)川 南限加須加多(かすかだ)池 西限凡(おおし)河内寺山 北限伊米野(いめの)」とあって、宇治郷は菟原、雄伴両郡に属していることがわかる。

雄伴郡という郡名は淳和天皇の諱名(いみな)、雄伴と同じであるため、それを避けて八田部郡と改められたものである(図36)。

いずれにしても『法隆寺資財帳』にみる限り、宇治郷は二郡にまたがっていると解され、『年譜』では大輪田船息は菟原郡の宇治郷にあったという。 |

図36 八田部郡に遺る条里型地割

|

『法隆寺資材帳』にいう宇奈五岳は、東を弦奈刀川(湊川)、北を伊米野(夢野)で限るとあるから、今日の会下山(えげさん)にあたるとされる。

会下山を中心とする湊川から夢野付近にかけての土地は、八田部郡宇治郷とみられる。

仮に湊川(旧湊川)をもって八田部郡と菟原郡の郡境とし、湊川以東に旧宇治郷があり、そのあたりが菟原郡宇治郷の故地とするならば、大輪田船息は湊川(現在の新開地通)の河口部付近とみるのが適当であろう。

この付近には、神戸市中央区古湊通り、兵庫区湊町という地名もみられ、右の説が妥当性をもつように思われる。

大輪田船息は大輪田泊とも呼ばれた港である。

この港は延喜十四年(九一四)の三善清行(みよしきよゆき)による『意見封事十二箇条』にある五泊の一つで、大輪田のほかに河尻(尼崎市)、魚住(明石市)、韓(から、姫路市)、樫生(むろう、室。兵庫県揖保郡御津町)を指すものである。

『意見封事十二箇条』には、「行基菩薩が建置する」と記されている。

しかし大輪田泊以外については『年譜』にその名をあげないので、実際行基によって五泊がつくられたかどうかは疑わしい。

『意見封事十二箇条』によると、五泊は船によるほぼ一日行程の間隔をもって設置されたもので瀬戸内の東部を航海する船にとって重要な停泊地であった。

五泊の一つ大輪田泊は、少なくとも行基によって設けられたことが『年譜』から知られるので、五泊の建造に、すべて行基が関わったという伝承が生まれたのかもしれない。

top

****************************************

|