|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

二章 家原寺のあたり――行基の原風景

行基誕生/行基の父母の出自/幼年期の原風景/

和泉の宗教的風土/珍努離宮と和泉監/王仁氏と文氏 |

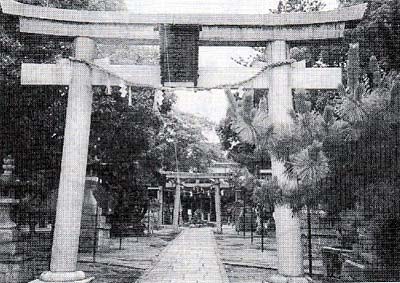

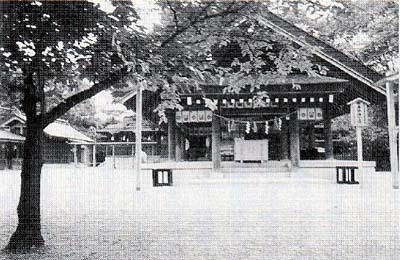

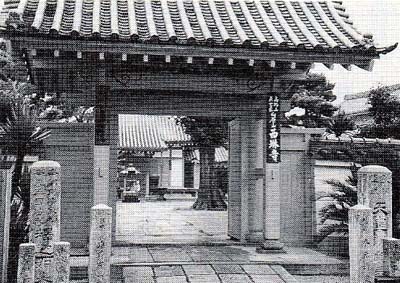

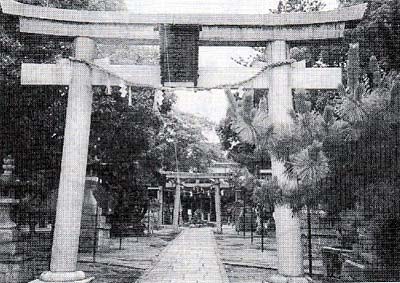

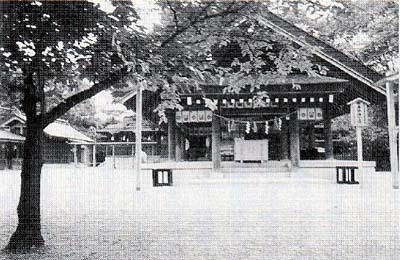

図8 家原寺

行基誕生

家原寺(えばらじ)。

堺市の南東にあり、一乗山清涼院と号す。 |

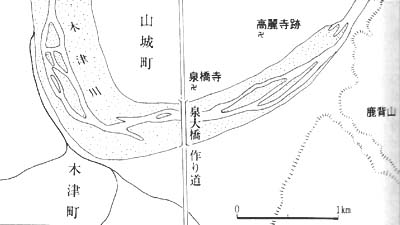

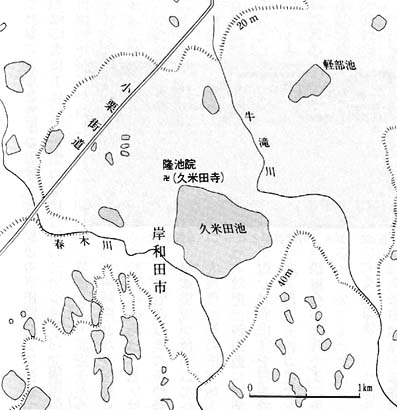

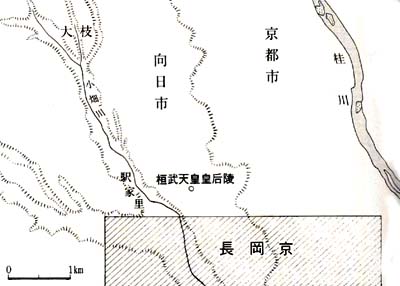

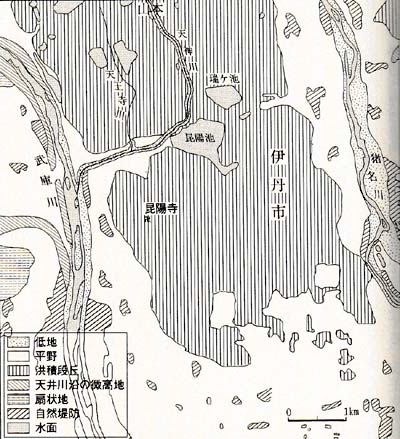

図7 家原寺とその周辺 |

その所在地の町名も、寺名に因んで家原寺町という。

現在ではどこにでも見られる大阪郊外の町の風景が、ここにもある(図7)。

この家原寺が行基誕生の地と伝わることはよく知られている。

『年譜』には三十七歳の時、生家を仏閣とし、これが家原寺であると記す。正史にはみえないが、のちにふれるように行基がこのあたりで生まれたことは確かであるので、この伝承はおそらく信じてよいであろう。

家原寺を訪ねたのは、ある年の十二月の中旬のことである。

現在、この寺の本尊は知慧文殊菩薩で、入学試験を間近にひかえた受験生の合格祈願の願いを書いたハンカチが、本堂周辺に所せましと掲げられていた(図8)。

また寺地には誕生院と袮する小さな建物があり、たらいが一つ置かれてある。産湯(うぶゆ)を使ったことを意味するものであるらしいが、これはまた行基誕生の寺らしく、しつらえたものであることはいうまでもない。

さて、行基の生年は、「瓶記」に「近江大津之朝戊辰之歳、大島郡において誕る」とある。

「近江大津之朝」とは天智朝のことであるが、その戊辰(つちのえたつ)の歳は天智天皇七年(六六八)にあたる。

六六三年、日本の水軍は朝鮮半島の白村江(はくすきのえ)において唐と戦い大敗をきっし、百済の遺民ともども帰国し、対外情勢は険悪な状況を呈しつつあった。

そのような地政学的な配慮からではないかとも説かれるのであるが、皇太子中大兄皇子は六六七年に、都を飛鳥から近江に遷都する。

近江京、いわゆる大津京のことであるが、この新京について、現在の琵琶湖西南岸の大津市錦織(にしこおり)あたりに比定する説が、発掘調査の進展によって明らかになりつつある。

そして翌六六八年、中大兄皇子はここで即位する。その年、行基は生まれた。

七章において、行基が勧進の役をつとめる大仏造立についてふれるが、大鋳師の一人、国中公麻呂(きみまろ)の祖父、徳率国骨富(くにのこつふ)は、天智朝に渡来した百済人である。

彼の孫、公麻呂と行基との出会いまで、七〇年余りの年月がある。

生まれた場所については、「瓶記」に従うのが確かであろう。

俗姓高志(こし)氏、厥の考(せのこう、父のこと)諱(いみな)は才智字(あざな)智法君(ちほうのきみ)の長子なり。

本は、百済王子王爾(わに)の後に出づ。その妣(はは)蜂田氏、諱は古爾比売(ふるにひめ)、河内国大鳥郡蜂田首虎身(おびととらみ)の長女なち。

行基の父母の出自

つまり父は高志才智であり、毋は蜂田古爾比売とある。

高志は、すでに井上薫氏が説くように、現在の大阪府高石市の高石という地名に遺称されているものとみられる。

『延喜式』神名帳の和泉国大島郡に高石神社の名がみえるが、今日の高石市高師浜に鎮座する高石神社のことである(図9)。

『続日本紀』天平神護二年(七六六)には、「和泉国人外従五位下高志紕登(こしひと)若子麻呂(わくごまろ)」など五三人が高志連を賜ったとあるが、この高志氏は行基石父の一族に連なるものと考えられ、彼らの居住地は右にみた高石神社を中心とする一帯とみてよいであろう。

その高石神社について、近世の『和泉国名所図会』には「延喜式内にして、高志の租王仁(わに)を祭る、今天神と称す」と記す。

王仁(爾)氏は、のちに述べるように、五世紀の半ば応神朝の頃、古代朝鮮から渡来した氏族である。 |

図9 高石神社

|

『図会』の記述は、「瓶記」に高志氏は王爾の後裔とあることとの関連から注意されるのであるが、確かな史料はない。

『大阪府史蹟名勝天然記念物』には、「古来祭神明瞭を欠きたるものの如く、……皆不詳とせり。

今は少彦名(すくなひこな)命、天照大神、伊弉奈美(いざなみ)尊を祀るといふ。

当社が古書に王仁を祀るといふは、高石連の租が王仁の後なり、といへる新撰姓氏録に基きしなり」といい、後世『新撰姓氏録』を参照して王仁を祀ったとする解釈を示している。

もし『図会』が述べるように、王仁を祀っていたということが古代にまで溯ることができれば、高志氏の本貫の地である性格は、より現実性を増すことになるのであるが、これ以上のことについては詳らかにすることはできない。

ところで『年譜』の行年五十七歳の条には、清浄上院の尼院が大鳥郡早部郷高石村に建てられたとある。

清浄上院の尼院の位置は六章にふれるように明らかではないが、この「早部」という表記は、『和名抄』高山寺本によると 部の誤記であるらしい。 部の誤記であるらしい。

『和名抄』の刊本には日部とあるが、前者は「久散倍」、後者は「久佐倍」という読みをつけているので、「くさべ」郷と呼ばれていたのであろう。

ただし、天平二年(七三〇)の「瑜伽師地(ゆがしじ)論」巻二十六には「和泉監大島郡日下部郷石津(いしづ)連大足(おおたり)」が写経したと書かれているので、本来は「くさかべ」郷といわれていたとも推定できるが、草部という地名は今日も堺市の西にあるので、「くさべ」と呼ばれるのがいつ頃からか慣用となったのであろう。

草部には式内社日部(くさべ)神社もある。

『年譜』とこの地名をあわせて考えると、日部郷の範囲は高石市から堺市の西部にわたっていたと考えられる。

とにかく、渡来系氏族である高志氏の居住地は、和泉国大島郡日部郷を中心とした地であったことは確かなことである。

行基の母親は、大島郡蜂田首虎身の長女であって、その名を蜂田古爾比売ということについては、すでに述べた。

『続日本後紀』承和元年(八三四)六月の条に、正六位上蜂田薬師文主(くすしふむぬし)と従八位下安遊らの祖は百済人であると記すので、蜂田氏あまた渡来系の氏族であったことは間違いない。

この蜂田氏の本拠は、大烏郡蜂田郷であろう。

現在の堺市八田寺町は、はじめ蜂田寺村と袮されていたから、蜂田郷は八田寺町周辺であったことも容易に推定できる。

旧村名の由来となった蜂田寺は、今日も同地にある真言宗の華林寺のことである(図10)。

寺伝によれば、行基の建立した最初の寺であるというが、最初かどうかは別として、行基の若い頃につくられたかもしれないということは、『年譜』の三十九歳の条に次のようにあることからも一応想定できる。 |

図10 華林寺

|

*

天皇(文武天皇)和泉国和泉郡横山郷内横山を以て蜂田寺ならびに四十九院修理料の杣(そま)を施入せられる。

七月八日、勅使正四位下犬上王、従七位下津守(つもり)宿禰得麻呂(えまろ)、正八位出雲国勝等、円至を点定す。

*

和泉郡横山郷とは、泉北郡旧横山村にその名をとどめるが、和泉市の南、槙尾山とその北麓一帯にあたる。

この郷名は『和名抄』にはみえないが、同郡池田郷とほぼ重なるものであろう。

『年譜』はこの横山郷内の横山の杣をもって、蜂田寺と、のちに述べる行基創建の四十九院建立の材木を供給するとしたと記している。

が、この時点では、四十九院のほとんどは建てられていない。

従って、ことさら蜂田寺という固有名詞のみがあげられているのは、伝承の通り、この寺が家原寺とほぼ同時期に、行基によって建立されていたためと想定される。

蜂田寺の南には、式内社蜂田神社がある。この八田寺町の西北に接して家原寺町がある。

つまり家原寺は、行基の母方の地、蜂田郷につくられたのである。

家原寺が建立された行基三十七歳の年は、慶雲元年(七〇四)、文武天皇の時代である。都は藤原京にある。

その前々年にあたる大宝二年(七〇二)の十月には、大宝律令が全国に頒布され、同年十月から十一月にかけて参河(みかわ)国に行幸したばかりの持統太上天皇が、十二月に、にわかに崩御している。

この数年間、地方の情勢は不安定だった。『続日本紀』には、各地の飢饉や疫病、さらに日照りの記事がしばしば記録されている。

家原寺が建立された前年、大宝三年には災害や異変が頻繁にあり、穀物が不作であった。

そのため、京・畿内および大宰府管内の諸国の調は半減され、さらに全国の庸も免除されている。

また慶雲二年には、日照りのために京と畿内の僧に雨乞いの祈りをさせる一方、中国の風習にならって、藤原京の市の南門を閉鎖するということまで行なっている。

とりわけ行基の生地の和泉から河内は、雨の恵みの少ない地域である。

すでに十五歳で出家している行基は、宗教者として、このような惨状をどのようにみていたのであろうか。

もしかしたら、この頃の農民たちの辛苦が、のちの行基の行動に大きな影響を与えたのではないか、ということも一つの想像としてありうるであろう。

幼年期の原風景

再び、家原寺周辺の風景に戻ってみたい。

幼年の頃から出家するまでの間、行基は生地の蜂田郷を中心とした生活圏の中にあったはずである。

今でこそ都市とその周辺に群がる家屋や交通機関のために、この付近の景観は極度に小細工に組立てられているといった印象しかもたらさないが、古代の蜂田郷からみる和泉・河内の風景は、伸びやかに広がっていたにちがいない。

東を望めば、羽曳野(はびきの)の台地の向こうに、生駒山から二上山、金剛山に連なる山並みが、河内の平野を障壁のごとく護っていた。

蜂田郷から北に二、三キロメートルのところには、履中天皇陵古墳や仁徳天皇陵古墳が孤立峰のように、平地にそびえて目に映じたであろう。

行基の父親の地、日部郷の西にたてば、茅渟(ちぬ)の海(大阪湾の古称)から押し寄せる波が足許を洗っていたことも、十分に想像できる風景である。

そのような風景を、幼年時代から少年時代にかけて行基は見ていると思ってよいであろう。

生家のあった蜂田郷から北東約一・五キロのあたりには、大鳥郡土師郷があった。

現在の堺市土師町としてその名をとどめている。前章に記した土師氏毛受腹の居住地である。

近くには、古墳時代中期の全長二九〇メートルの前方後円墳ニサンザイ古墳がある。

仁徳陵古墳や履中陵古墳と共に、百舌鳥古墳群を構成する一つである。

土師郷周辺の住民たちが、この百舌鳥古墳群の造営にたずさわったことは事実とみてよい。

『日本書紀』孝徳天皇白雉五年(六五四)の条に、孝徳天皇が崩じたために、難波長柄豊碕宮(ながらとよさきのみや)の南庭に殯(もがり、天皇崩御直後の柩安置所)がつくられるのであるが、その殯宮をつかさどったのが百舌鳥(もず)土師連土徳(つちとこ)であると記しているように、土師氏は墳墓だけでなく、殯の設営にも参画したことが知られる。

これも前章にふれたことであるが、『続日本紀』の延屑九年(七九〇)の条に、「中宮の母家は是れ毛受腹なり」とあって、桓武天皇の母、高野新笠(たかののにいがさ)は百舌鳥の土師氏に系譜的につながる。

やや時代が下がることになるが、高野新笠についてふれておきたい。

高野新笠は光仁天皇が潜瘋(せんりょう、即位以前)の日の妃であるが、桓武天皇や早良(さわら)親王の母にあたり、桓武天皇の即位と共に皇太夫人と称された。

『続日本紀』延暦八年(七八九)十二月十五日の条に載せる伝によれば、父は高野乙継(おとつぐ、弟嗣とも書く)、その母は大枝朝臣真妹(まいも)である。

さらにその先祖は百済の武寧(ぶねい)王の王子純陶(じゅんだ)太子とあり、さらにその百済における遠祖、都慕王(とぼおう)は河伯(かはく)の女が日の精に感じて生んだという。

従って高野新笠の父方は、百済より渡来した氏族であるとみてよいであろう。

高野乙継の孫・家麻呂は、『日本後紀』延暦二十三年(八〇四)四月の条の伝に、やはりその出自は百済人で、帝の外戚をもって特に擢進(たくしん)され、蕃人の相府に入る日、ここより始まるとある。

行基の父方、母方もまた、朝鮮半島からの渡来氏族につながることについては、すでに述べた。

生家のあった蜂出郷と工師郷は、目と鼻の先である。

少年時代の行基は、そうした渡来系集団の文化の中で育まれていったとみてよい。

例えば高野新笠の伝にいうように、都慕王は河伯の女が日の精に感じることによって生まれたという伝承も、渡来系の人々にとっては自然な響きで語り継がれていたと考えることもできる。

河伯とは、道教の水あるいは河の神のことである。例えば、四世紀の葛洪(かっこう)の著になる道教教典の『抱朴子』(ほうぼくし)には、馮夷(ひょうい)という男が八月の最初の庚(かのえ)の日に、河を渡っている時に落ちて溺れ死んだので、天帝が河伯としたと記されている。

このように渡来系集団によって語られた神は、道教系のものである可能性が高い。

行基もまたそのような神を身近にしながら、日常生活を送ったといえないことはない。

和泉の宗教的風土

古代和泉の神々をみることによって、行基を育んだ宗教的風土の一端を知ることができるかもしれない。

まず日部郷あるいは蜂田郷の属した大鳥郡の、大鳥という名の由来する大鳥神社について考えてみたい。

大鳥神社は堺市鳳(おおとり)にある式内社である(図11)。

祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)と大鳥連祖神ということであるが、室町時代中期頃に成立したといわれる「和泉大鳥大明神縁起帳」によれば、景行天皇の皇子日本武尊が、死後白鳥と化してこの地に飛び来たり、停ったのに始まるという。 日本武尊が死後、白鳥となって飛び去った話はよく知られている。

景行紀四十年条によれば、日本武尊は伊勢の能褒野陵(のぼののみささぎ)に葬られるが、白鳥と化して陵より出で、倭国を指して飛ぶ。 |

図11 大鳥神社

|

群臣たちは、その飛び出たあとの棺を開げてみたところ、明衣(死者の浴後に着せる衣)だけが空しくとどまっていて、屍骨(みかばね)はなかったと記される。

この伝承が道教の尸解仙(しかいせん)と関係があるとみる説は注意してよい。

尸解仙とは道教において、死者が衣服や冠あるいは沓(くつ)などを残して仙人となって飛び去ることをいうものである。

このように日本武尊の白鳥伝承を尸解仙とみる解釈が可能ならば、大鳥神社の縁起牛祭神の語るところに従えば、道教の神仙思想との関わりを想定することもできる。

和泉市王子町には、聖(ひじり)神社がある。

聖神については『古事記』の神代巻に、大年神が神活須毘(かみむすび)神の女、伊怒比売(いとひめ)を娶って生まれた子が大国御魂(おうにみたな)神、韓(から)神、曾富理(そふり)の神、白日(しらひ)の神、聖(ひじり)神と記している。

韓神とは古代朝鮮半島の神のことであり、古代の宮廷においても韓神が祀られていたことは、『延喜式』に「宮内省坐神三座 園神社 韓神社二座」とあり、平安時代の後期に成立した『江家次第』(こうけしだい)巻五には、園韓神祭の次第が詳述されている。

右にあげた『古事記』神代巻の曾富理の神は、宮内省に祀られていた園神のことではないかといわれ、曾富理は古代朝鮮語にいう都のことだともされる。

次の白日の神は、文字通りとれば太陽の神ということかもしれないが、本義は不明である。

そこで聖の神であるが、これは日知りの神のことで、暦にかかわった神とするのが通説である。

おそらくこの通説は首肯しうるであろうと考えられるのは、江戸時代にこの聖神社の氏子たちが、暦製作の特権を許されているという事実があるからである。

本来暦の作成に従事したのは、上御門家に属する陰陽師であり、陰陽道の思想は、中国の道教の陰陽理論の日本的な変形としてとらえることができることからも、聖神もやはり古代朝鮮の神々に系譜をもつとしても、道教的な神としてみるのが基本的なとらえ方であろう。

さらに和泉地方にみられる渡来神として、泉穴師(いずみあなし)神社(泉大津市豊中)と兵主(ひょうず)神社(岸和田市西之内)をあげることができる。

奈良県の桜井市に穴師坐(あなしにいます)兵主(ひょうず)神社という神社があるように、「穴師」と「兵主」とは関係が深く、類似の神格とみられる。『史記』封禅書に、中国の山東半島の八神の中の一つとして「兵主」という神をあげているが、日本の兵主の神はこれに源をもっている。

兵士は蚩尤(しゆう)ともよばれるが、貝塚茂樹氏は、蚩尤は風を支配するが、また鞴(ふいご)の技術によって青銅兵器の製造を行なった部族の代表者であるという。

このように和泉地方の神々は、渡来神の系譜をひくものが少なくない。

行基のことを語るには、いささか道をはずしたようでもあるが、しかし行基がそのような宗教的環境にあったことは、視野におさめておいてよいであろう。

珍努離宮と和泉監

いま少し、和泉国について考えてみたい。「瓶記」には、行基の母方にあたる蜂田首虎身の居住地は、河内国大島郡と書かれている。

『続日本紀』の行基伝では「和泉国の人なり」とある。

これはいずれも正しいのであって、大鳥郡はもともと河内国に属していたのであるが、奈良時代の霊亀二年(七一六)、元正天皇は和泉郡に珍努(ちぬ)離宮をおくために、大鳥と日根そして和泉郡をさいて特別の行政区画、和泉監(いずみげん)を設置する。

和泉監は天平十二年(七四〇)に廃され河内国に合併されることになるが、天平宝字元年(七五七)に右の三郡は和泉国として独立する。

従って行基の出身地は、生前の国名からいえば河内国になるが、死後は和泉国となっているために、『続日本紀』の伝はそれにしたがったためであろう。

和泉監という特別の行政区画を設けることになった珍努離宮とは、どのような意味をもった施設なのだろうか。

珍努離宮と和泉監との関係は、吉野離宮と吉野監との関係と同じである。

吉野監は天平五年(七三三)の『続日本紀』の記事に初見し、天平十年までは確認できるので、珍努離宮とほぼ同時期に存在したものらしい。

この吉野離宮については、筆者がかって推定したように、その地理的配置は、神の山、青根ヶ峰を真南に望むように意図してつくられたもので、やはり南をよみがえりの方位とする道教の神仙思想と深い関わりをもつ。

宮あるいは京の南に、この吉野離宮のように神の山をもつことは、飛鳥、藤原、平城、長岡、平安の諸京についても同様に指摘できることを、すでに別稿で述べておいた。

宮あるいは京の南に神の山を配する地理的構図を、かって私は「吉野モデル」と名づけたのであるが、その「吉野モデル」は、やはり珍努離宮にもあてはめることができそうである。

珍努離宮の比定地について、一説には泉佐野市上之郷中村(旧日根郡)とする。

『大阪府の地名』(平凡社刊)は、天平十年四月五日和泉監正税帳(正倉院文書)の首部に「和泉宮御田苅稲収納」とあるが、ほぼ全文が残っている日根郡の項にはその記載がないことから、和泉宮、つまり珍努離宮は、大鳥・和泉二郡のいずれかにあったとみられるとし、両郡の首部は残存しないけれども、『続日本紀』霊亀二年(七一六)三月二十七日の条には、和泉・日根の両郡を割いて珍努宮に供せしむとあるので、両史料をあわせて考えるならば、珍努宮は和泉郡にあったことがほぼ確実となるという。

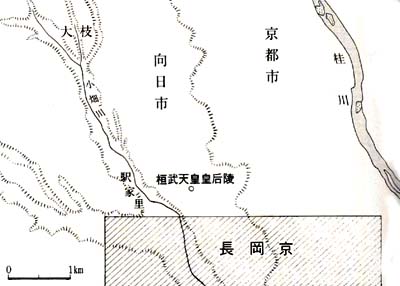

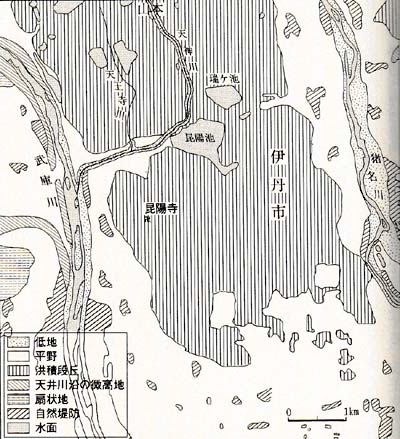

珍努宮が和泉郡にあったとすれば、その場所のもっとも有力な候補地は、和泉市府中町、つまり和泉国府の推定地近傍(図12)と考えるのが自然である。

和泉国府そのものも復原の断案があるわけではないが、図12に示すように、付近の条里地割の方位と判じように、主軸を北西−東南とするの正方形プランが一応提起されている。

ところが、その東に主軸を南−北にとるプランの残存を示す地割の痕跡があり、そこは泉寺の遺址とされている。

この泉寺が国府付属の国府寺とみれば、国府プランはむしろ正南北の方位とみたほうがよいように考えられる。

国府と珍努宮との関係は、今のところ全く明らかではないが、和泉監の政庁が珍努宮とほぼ同所に営まれていたとすれば、国府もそのあとを襲っていたことは十分にありうることである。

国庁の比定地として「御館(みたち)の森」と通称されているところが知られている。

とりあえず、ここでは和泉市府中付近に正南北の方位をもつ珍努宮があったとして仮定するにとどめるが、このあたりから真南に岸和田市の神於山(こうのさん)という山が望まれる。

神於山は古くより神体山として崇められてきた山であるが、南麓には神於寺という寺があり、その縁起は役行者(えんのぎょうじゃ)の開創と伝える。 |

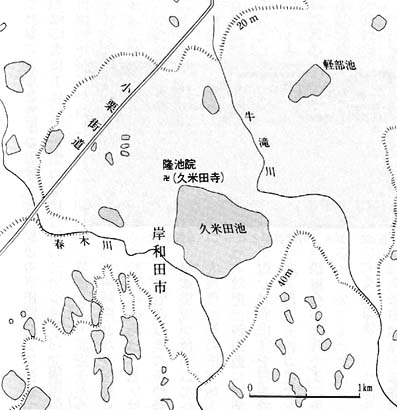

図12 和泉国府と珍努宮想定地

(点線は国府域についての米倉氏説)

|

役行者、つまり役小角(えんのおずめ)は修験道の開祖として知られるが、修験道に道教的な性格があることは『抱朴子』にある呪術と類似するものが行なわれていることからも推定できる。

山頂には宝勝権現社の跡があるが、神於山の縁起には、新羅から泉州麻生(貝塚市)の北の浦に飛来した雷神(宝勝化人)を寺内に勧請したという。

これも渡来神の痕跡を暗示するが、吉野宮とその真南の青根ヶ峯から南に続く金峯山が修験の山と極めて類似した地理的な構図を示す。

このほかにも、和泉には「吉野モデル」との関係から説明できる事例がある。

それは大阪市の上町(うえまち)台地の北端につくられた難波宮の中軸線を、やはり南に幾何学的に伸ばすと、和泉山脈南麓の堺市鉢ヶ峯寺(はちがみねじ)の法道(ほうどう)寺のところにくる。

同寺の縁起には、空鉢仙人という者によって開基されたという伝承があり、その場所は古代の大鳥郡上神(かみつみわ)郷にあたり、かっては式内社国(くに)神社が鎮座していたように、神に関係する土地であった。

おそらくこれも神山であり、他の京との比較からみれば、難波京も南に神の山をもったとみて間違いがない。

以上にみてきたように、行基が生まれ育った和泉地方には、古代朝鮮半島から渡来した神や神仙思想を具体化した風景が、この地の宗教的風土を織りなしていた。

行基はそこで生まれ育った。

王仁氏と文氏

行基の父方の出自が王仁(わに)氏につながることは先にふれた。

王仁氏については、『日本書紀』応神紀十五年の条に、百済の王が阿直伎(あちき)を遣わして、良馬二匹をたてまつったが、天皇が阿直伎に、おまえより優れた博士はいるのかと問うたところ、王仁という者がいると答えたので、上毛野(かみつけの)君の租、荒田別(あらたわけ)・巫別(かむなきわけ)を百済に派遣して王仁を呼んだ、という。

同十六年条には、「所謂王仁は、是書首(ふみのおびと)等の始祖なり」とあって、書首(文首)は王仁氏につながるという。

『古事記』には、王仁は『論語』十巻と『千字文』 一巻を伝えたと記すが、『千字文』がつくられたのは、梁の武帝(在位五〇二〜五四九)の時代であるから、五世紀初頭の応神朝の頃に、王仁が千字文をもたらしたことには疑問があるといわれる。

しかし少なくともこの伝承は、文氏の一族が渡来系の氏族であり、彼らが文筆や外交に重要な役割を果たしたことの由来を語るものととらえる限り、事実の一面は語りえていると解釈できる。

文氏は、河内と大和に本拠地をもった。河内のそれを西文(かわちのふみ)氏といい、大和の一族は東文(やまとのふみ)氏と呼ばれた。

西文氏が分派して馬史(うまのふびと、のちの武生連)、桜野首(さくらのおびと)、栗栖(くるす)首、高志史などになるが、いうまでもなく行基の父方の高志氏は、この高志史につながるものである。

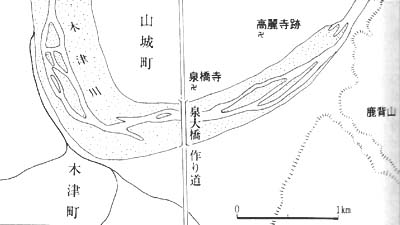

図13 西琳寺

西文氏の本拠地は、河内国古市郡古市郷にあった。古市郷は現在の羽曳野市古市付近であるが、ここに西琳寺(せいりんじ)という寺がある(図13)。

別名古市寺という。西文氏の氏寺とみなされている。

そのことは、「西琳寺文永注記」(いわゆる「西琳寺縁起」)によって知ることができる。 |

図14 西琳寺周辺(大阪府羽曳野市) |

この資料にある宝蔵安置の金銅阿弥陀仏像銘によると、大阿斯高(おおあしこ)君とその子・支弥高(きみこ)首とが、あるいは支弥高首一人がこの西琳寺を創建し、またその子(大阿斯高君の子か、それとも支弥高の子か判明しないが)である栴檀高(せんだんこ)首と土師長兄高(ながえこ)連、羊古(やこ)首・韓会古(からえこ)首らがつくった堂舎に、宝元五年己未正月、阿弥陀仏の像と菩薩像二体とを敬造したという。

従って、この西琳寺が西文氏と直接関わる寺であるとみられるのであるが、さらに土師長兄高連もこの建立に参画していることは、西文氏と土師氏との間に何らかの関係があることを想定させる。

このことは先に述べたように、行基の生地大鳥郡峰田郷と同郡土師郷が近いことにも通じるようであり、行基が土師氏と関わりをもったことを示唆する。

ここにいう土師長兄高連は、孝徳紀三月条にみえる百舌鳥長兄のことらしく、毛受腹の土師氏とみられ、そうすれば右の想定はより確かなものとなる。

西琳寺の創建をいつとするかは難しいが、縁起の銘文についての井上元貞氏の解釈によれぱ、阿弥陀仏がつくられたと銘文にいう「宝元五年」は斉明天皇五年(六五九)のことという。

近年の考古学の発掘調査によれば、東西一町、南北一町半の寺域をなしていたことが明らかになり、近くを走る古道、竹内(たけのうち)街道に正面を向けていることも判明したが、伽藍配置が法起寺式であること、出土瓦などから、その創建は白鳳時代と推定されている(図14)。

行基の出家は天武十一年(六八二)であるが、その頃すでに西琳寺は建立されていた。

斉明五年建立とみれば、当然ながら存在していたことはいうまでもない。

西文氏の流れをくむ行基が、出家以前にこの寺を訪れたことは十分にありうることである。

また、西琳寺の北、大阪府藤井寺市に道明寺という尼寺があるが、別名土師寺と称する。

河内土師氏の氏寺で、河内国志紀郡土師郷に位置する。隣接して道明寺天満宮があるが、その境内に、奈良時代前期と推定される四天王寺式の伽藍配置をもった寺院址がある。

昭和五十三年(一九七八)に大阪府教育委員会によって行なわれた発掘調査で、「土寺」と墨書された奈良時代の土器が二点出土した。

この地の土師氏は古市古墳群の造営に携わったと推定できるが、周辺にいた渡来系氏族と交わっていたと思われ、西琳寺を氏寺とした西文氏は毛受腹の土師氏のみならず、古市あたりの土師氏とも関係があったと考えられる。

五世紀の末には、白猪(しらい、葛井=ふじい)・船・津といった今来漢人(いまきのあやひと)の氏族が、やはり百済から渡来し、河内に居住する。

藤井寺市の葛井寺(ふじい)は葛井氏の氏寺とみられ、羽曳野市高鷲の式内社大津神社は、津氏の氏神とみるのが通説である。

同市野々上にある野中寺(やちゅうじ)は、寺伝によれば聖徳太子の命により蘇我馬子が建立したというが、天平十四年(七四二)十二月二十三日の智識優婆塞(ちしきうばそく)貢進文(こうしんもん)に「河内国丹比(たじひ)郡野中(のなか)郷戸主正六位上船連吉麻呂」の名がみえることから、船氏の氏寺とみる説がある。

この寺において注意したいことは、花崗岩からなる塔の心礎に亀の陰刻がなされていることである。

亀は本来道教の象徴的な動物で、大地を支えるものとされ、また鼇(大亀)であれば、その背に神仙の住む蓬莱山をのせるという。

野中寺の塔心礎に亀の線刻があることは、この寺が船氏の氏寺とみれば、彼らの信奉した仏教の中に、道教的な意味が影をおとしていたのではないかと思われる。

次章でふれる道昭(どうしょう)は、この船氏の出身である。

やや遡るが、推古紀十年(六〇二)条には、百済から渡来した僧観勒(かんろく)は、暦の本および天文地理の書、さらに遁甲方術(とんこうほうじゅつ、忍術のようなもの)の書をもたらし、日本の書生に習わせたことが記されている。

これらの書はいずれも、道教の方術に関係するものばかりであり、この記事からも渡来僧の知識の中に道教的素養があったことは明らかである。

このようなことから観勒自身は、仏教僧であったとしても道土としての素養も兼ねそなえていたとみてもよいかもしれないということを考えさせる。

天武紀十二年(六八三)七月条および持統紀二年(六八八)七月条では、百済の僧道蔵に、雨乞いをさせている。

仏教による雨乞いは、のちの真言密教の行法の中にもあるが、雨乞いは皇極天皇が飛鳥の南淵(みなぶち)の河上で四方拝(しほうはい)によって行なったように、本来は道教的な方術である。

天武・持統朝にこのような方術的呪法を僧侶が行なっていることも、当時の僧侶たちのもっていた知識と行動が、のちの純化した仏教とはやや異相であったことを思わしめる。

*

この章では、行基そのものよりは、彼の少年時代をおくった和泉から河内にかけての渡来系氏族たちにゆかりのあった神と仏という宗教的環境について述べた。

そこでは神と仏とは神仙的思想を媒介として、さほど大きな隔たりをもっていない次元にあることを指摘しようとした。

それは以下の章でみていこうとする行基の足跡を解くための一つの視点を定めるためであった。

top

****************************************

|