|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

六章 池溝開発と四十九院――したたかな宗教者

石津川流域/久米田地/狭山池/河内のその他の治水/

秦氏と行基の関係/摂津の池溝/猪名野の木工集団/次田堀川/

行基と三世一身法/「四十九院」を検証する |

石津川流域

行基の事跡の中で、いま一つ見落とすことができないのは、水田への灌漑を目的とした池溝開発である。

それはとりわけ、和泉と摂津、河内に集中している。

和泉について「天平十三千記」によると、上室(はむろ)池(大鳥郡土師郷)、長土池(同所)、薦江(こもえ)池(同郡深井郷)、檜尾(ひのお)池(同郡和田郷)、茨城池(同郡蜂田郷)、鶴田池(同部早祁郷)、久米多(田)池(泉南郡丹比郡里)、物部川池(同所)、物部田池溝、久米多池溝の名があげられている。

これらのうち、現在その名をとどめている池は、鶴田池と久米田池のみである。

これらについては、のちに具体的に検討してみるが、大鳥郡の池についてみると、それらが所在する郷が示すように、いずれも洪積台地上に位置する。

このことは、大島郡における池の造成工事は沖積平野の開発を目的としたのではなく、台地上において未だ耕作地となっていない土地を開拓することにあったと思われる。

つまり水田化されることからとり残された土地を開墾することが行基の主眼であった。

従って、そのような土地は、開発のために池溝造成をともなう多大な労力を要したことはいうまでもない。

開発という行為は一般的に、すでに水田や宅地などに土地利用されている空間の周縁あるいは外側の土地を新たに利用するためになされる行為であるので、やはり境界性のイメージを伴う。

従って行基の池溝開発も同様の観点から解釈することができる。

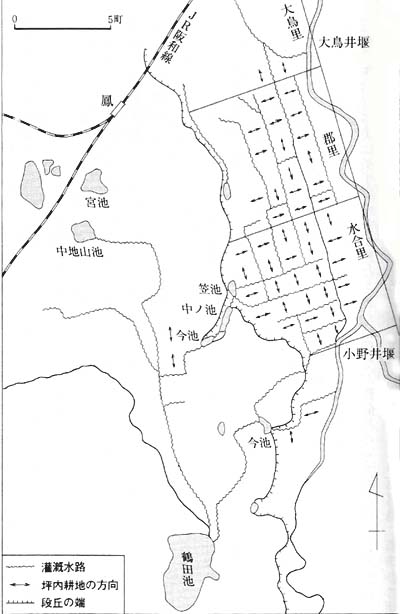

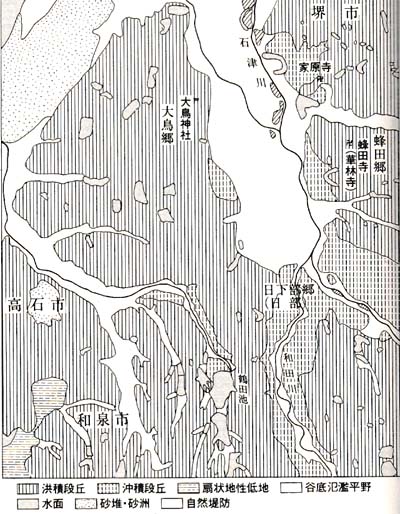

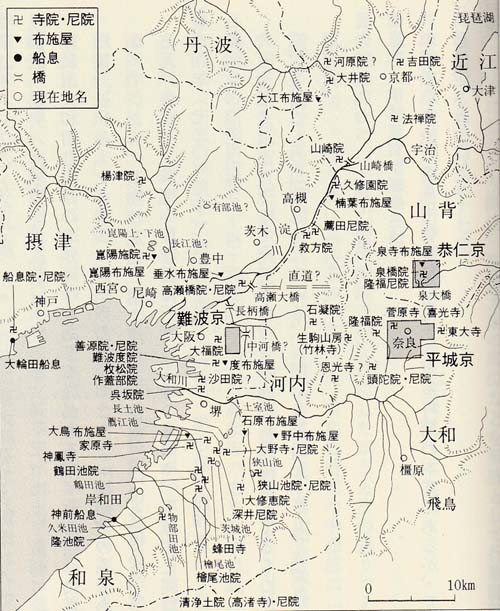

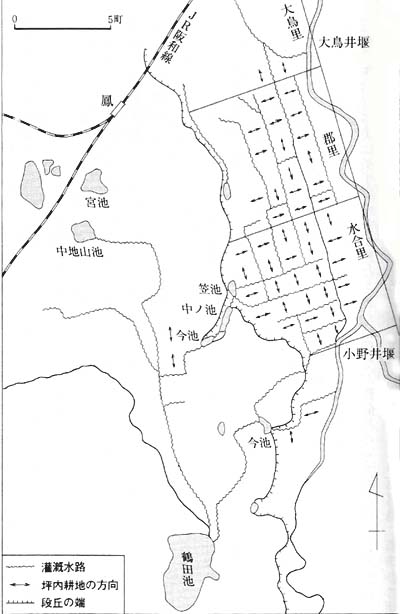

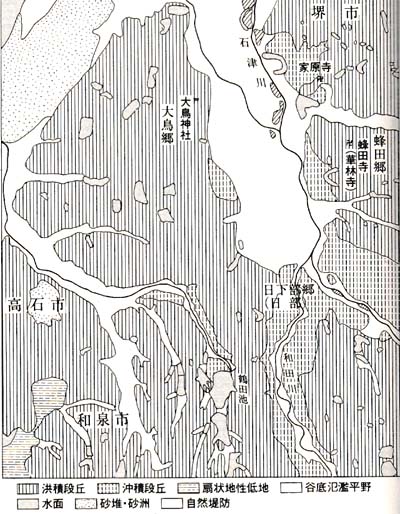

図37は堺市の石津川流域について岡田隆夫氏が作成した灌漑状況図である。

この地域における灌漑状況についての氏の研究を紹介すると、次のようである。

石津川の水量は少なく、図に示された「郡里」「水合里」の東では、水田が二〜四メートルの下のところに流路があるため、灌漑用水を供給する役割をほとんど果たしていない。

だから、「水今里」の北半部および「郡里」では段丘にかかって数珠状につらなる笠池、中ノ池、今池が重要な水源となっている。 しかし、これらの溜池の面積はいずれも小さく、安定した灌漑が可能であったとは考えられない。

この不足分を補い、段丘上の条里制の耕地を潤すものは鶴田池である。 信太(しのだ)山の谷をせきとめたこの池は面積六町四段もあり、貯水量は六〇〇万立方尺てある。

現在の鶴田池が古代に行草小築造したものと同じ規模であるかどうかは全く不明である。

従って、現在の灌漑面積でもって古代の水田開発の状況を的確につかむことは難しい。

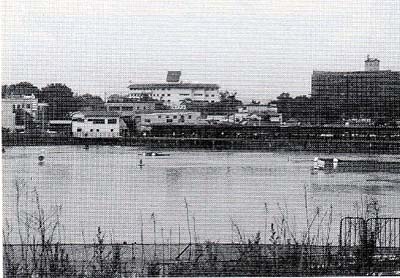

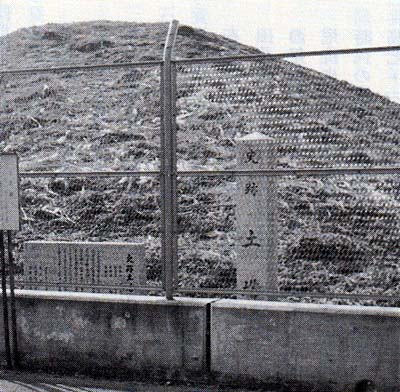

図38 ゴルフの練習場となっている鶴田池

|

図37 石津川地区灌漑(岡田隆夫氏による)

|

図37に示した石津川流域の条里制地割の分布地域が鶴田池による灌漑に関わったとしても、鶴田池造成が石津川流域の条里制水田の開発と結びつくかどうかは慎重に検討しなければならない問題である。

これに従えば、七ヶ村がいずれも洪積台地上にあるので、この池は石津川の沖積低地よりも、むしろ洪積台地上の灌漑に重点が置かれていたと理解できる。

これは先にあげた大鳥郡の池の所在地と同じような傾向とみることができる。

最近、鶴田池(図38)を訪ねたが、驚かされたのは、池の水面に球を打ち放つゴルフ練習場となっていることであった。

それが現代といえばそれまでだが、史跡としての鶴田池がこれでよいのか、私は複雑な気持ちであった。

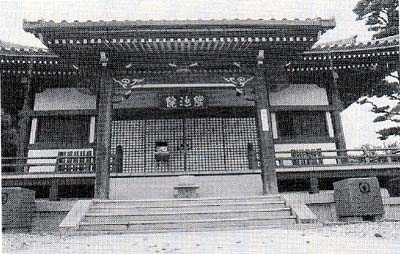

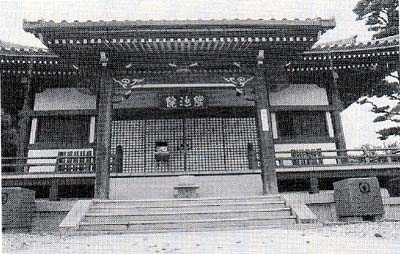

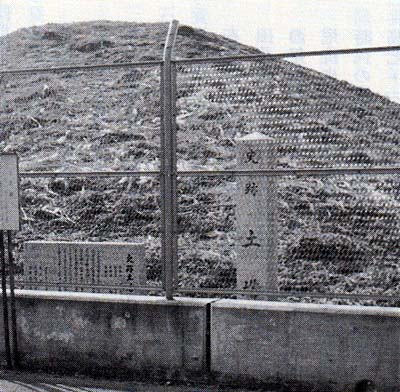

図40 隆池院(久米田寺)

久米田池

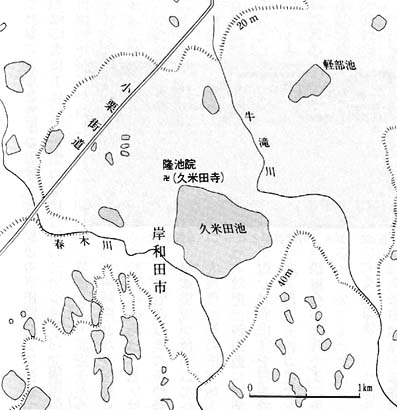

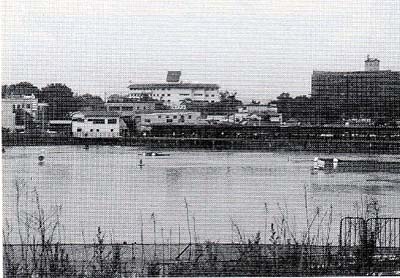

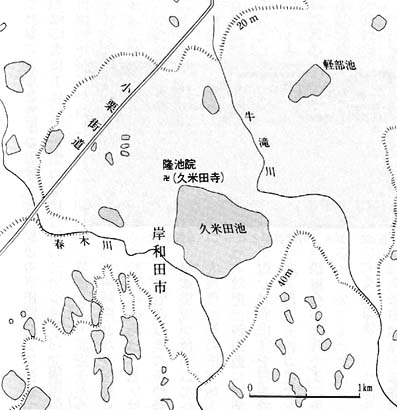

久米田池は、岸和川市池尻町と岡山町にまたがってある(図39)。

周囲約四キロ、面積四六・八ヘクタール、灌漑面積三・六平方キロで、その周辺の溜池の中では群を抜いて大きい。

近世には久米田池の「古法古格」なる定めがあって、池のある洪積台地から西方の沖積低地にかけての一二郷、が灌漑される、いわゆる水懸かりであった。 |

図39 久米田池(明治18年仮製地形図により作成) |

しかし、行基によって築造された久米田池が、今日のような面積であったかどうかは疑わしい。

「年代記」には、天平六年(七三四)に「澄(隆)池院」が「久米多」に建てられたと記すが、これは今日、池の西北にある竜臥山隆池(りゅうち)院、つまり久米田寺のことである(図40)。

寺に所蔵される天平勝宝元年(七四九)十一月十三日の「隆池院竹記資財帳」は、偽書であるが、寺領田五六町三〇〇歩としている。

この数字は吉田靖雄氏によれば、九世紀以降に拡大されたもので、宝治二年(一二四八)の久米田寺別当祐円と地頭代西円が、同寺免田の所有権を争った相論状(久米川寺文書)から初期の寺領は一町四反余であったとしている。

もし一町四反余が元々の寺領で、それが久米田池によって灌漑される面積ならば、池の面積は今日のものよりも、小さいものであったと想定できよう。

このように想定できるならば、行基によってつくられた久米田池によって灌漑されたのは、池の周辺に広がっていた洪積台地の水田であったと思われ、この場合も水田化の難しい土地を開発するために池を築造し、それに関連する溝(水路)を掘ったのであろう。

久米田池において興味深いことは、池底から多数の須恵器が出土したことである。

久米田池池底遺跡とよばれるこの遺跡は、久米田池の中央部に近く、冬期に水がなくなった時に、おびただしく須恵器が出土するという。

年代的には五世紀末から七世紀末前後とみられるものもあるが、土師器も並存しているので、この遺跡を須恵器窯跡と断定するのはためらわれる。

しかし、『岸和田市史』第一巻は、平窯の一種という説をあげている。

もし久米田池の地で、池が造成される以前に須恵器が製作されていたとしたら、すでにふれた事例とも関連して、行基の事跡が窯業労働に従事する集団とつながりがあることをここでも推定でき、注意しておいてよい事例である。

右にみた鶴田池と久米田池以外の池の所在地は不詳であるが、薦江池がつくられた深并郷、檜尾池の和田郷、茨城池の蜂田郷のいずれもが洪積台地上にあるので、やはり水田開発と一体化したための池の築造であったと考えられる(図41)。 |

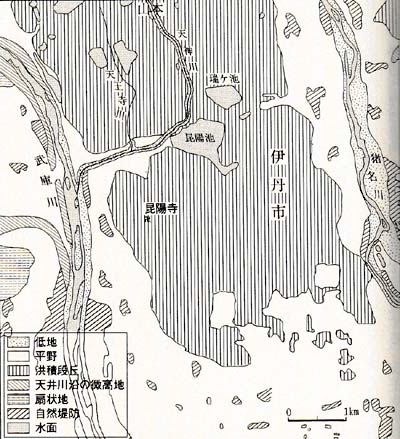

図41 大鳥郡中心部の地形

(国士地理院「土地条件図」による)

|

狭山池

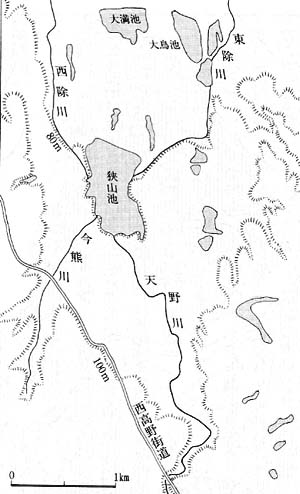

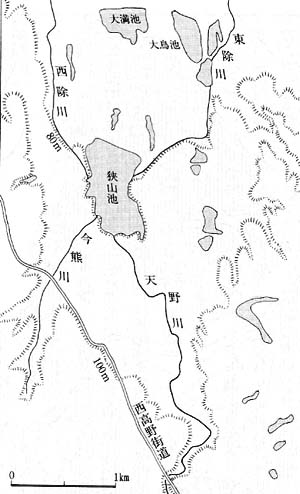

「十三年記」には、河内国の池として狭山池をあげ、その所在地を「河内国北郡狭山里」と記している。

狭山池は大阪府大阪狭山市にあり、南の和泉山地から流れてくる天野川と今熊川がそそぎ込む構造をなし、現面積三九・九ヘクタールという巨大な溜池である(図42)。

『日本書紀』崇神天皇六十二年七月条に詔として

「農は天下の大きなる本なり。民の侍(たの)みて生くる所なり。今、河内の狭山の埴田(はにた)水少なし。

是をもって、その国の百姓、農の事に怠る。それ多(さは)に池溝を開(ほ)りて、民の業を寛(ひろ)めよ」

とあり、『古事記』垂仁天皇の条には、狭山池をつくったとする記事があることから、記紀によるならば、狭山池の造成は古墳時代に遡ることになるが、近年の発掘調査では池の堤が天野川をせき止める必要性から高さ七メートル、幅数十メートルにおよび、六世紀後半から七世紀初頭にかけて築造されたことが明らかにされているので、記紀の記事と発掘調査による年代をどのように理解するのかという問題は残る。

しかしいずれにしても、行基は奈良時代にすでに存在した狭山池を改修したということになろう。

築造当時の狭山池は、現在の池の北半分程度の範囲であったことが、日下雅義氏の地形学的調査によって推定されている。

この狭山池においても、六世紀後半から七世紀初頭につくられた堤に、須恵器を焼いた窯があった可能性が大であるとされていることは、今まで述べてきたように行基の事跡と窯業者との関係や久米田池などの事例なとがら注目したい。

しかし行基が狭山池を改修したのが八世紀の前半としても狭山池の堤で須恵器が製作された年代からおよそ一〇〇年を経過していることになる。 |

図42 狭山池

(明治18年仮製地形図によって作成)

|

従って狭山池の改修に携わった集団が当時窯業に従事していたとは、考古学調査の現段階における史料からはいえないとしても、須恵器の製作に関係した人々の後裔との関わりはあったかもしれない。

「年代記」天平三年(七三一)に狭山池院と尼院の建立を記しているが、これらの院の所在については明らかではない。

また、行基の狭山池改修が天平三年であったというが、『続日本紀』によれば翌天平四年十二月十七日条に狭山下池をつくるとあり、これを事実とすれば、政府の勧農政策は明らかに行基に追随していることになる。

河内のその他の治水

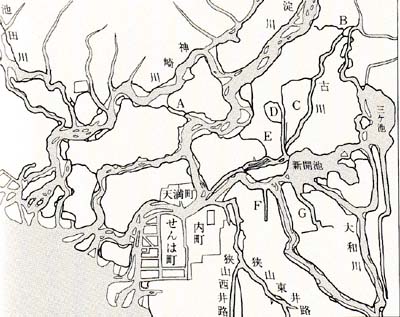

河内において狭山池の改修のほかに、直接池に結びつくものではないが、水田造成を目的としたと思われる溝あるいは樋の築造や堀川の造成が、河内東北部の淀川左岸にあたる茨田(まんだ)郡(現在の寝屋川市・守口市とその周辺)でなされている。

「天平十三年記」には、古林溝(茨田郡古林里)のほかに「樋三所」として、高瀬堤樋(茨田郡高瀬里)、韓室堤樋(同郡韓室里)、茨田堤樋(同郡茨田里)とあり、さらに同郡大庭(おおば)里に大庭堀川がつくられたことが記されている。

これらの「十三年記」があげる里名のうち高瀬は、先に高瀬大橋について述べたさいにふれたように、古代の茨田郡高瀬郷で、守口市の淀川左岸にその名をとどめ、茨田も古代茨田郡茨田郷であるが、その正確な比定地については不詳である。

大庭については古代の郷名ではないが、現在守口市の大庭一番、大庭二番といった地名として知られている。

この地域は前章に述べたように、『日本書紀』仁徳天皇十一年条の、淀川の氾濫を防ぐため茨田堤示築かれたところである。

『古事記』仁徳天皇段にも、秦人を使役して茨田堤を築造したとあり、このあたりの淀川の治水が大和王権にとって大きな関心事であったらしい。

奈良時代から平安時代にかけても、『続日本紀』天平勝宝二年(七五〇)条に茨田堤の決壊、宝亀元年(七七〇)条に同堤の改修、同三年条に同堤が六ヶ所において決壊、『続日本後紀』嘉祥元年(八四八)条にも、同堤の決壊と修復の記事があるように、治水上、きわめて難しい場所であったことが知られる。

茨田堤の比定地については諸説があるが、門真市宮野町にある堤根神社は茨田堤に由来するものといわれる。

昭和五十五年に神社のすぐ西側にある景雲寺の改築現場から茨田堤の修築工事に関係する丸太類や土器が出土したという。

堤の築造は右にみたように『古事記』には秦氏がたずさわったとあるが、『日本書紀』には新羅人を使ったともある。

古代の茨田郡には幡多郷があったが、おそらく秦氏にちなむ郷であったとみられ、今日の寝屋川市秦(はた)や太秦(うずまさ)は幡多郷を継承する地名である。

茨田堤の築造に関わった渡来系氏族である秦氏が奈良時代の頃も、このあたり一帯に居住し行基の土木事業に関係したこともあり得たかもしれない。

行基は百済系の渡来氏族につながる家系の出身である。

秦氏は一般に新羅系の渡来氏族であるとされる。にもかかわらず行基と秦氏との間に接点があるだろうか。

そのことを直接示す史料はないが、そうした関係を想定できないことはない。

秦氏と行基の関係

「年代記」の天平三年に山城国葛野郡大井村に大井院をつくったとあるが、吉田靖雄氏は「山城州葛野郡楓野大堰郷広隆寺由来記」という表記から大井は広隆寺の所在地であり、かつ秦氏の支配地であったことがうかがわれるとする。

「年代記」は同年に同郡大屋村に河原院、同国紀伊郡深草郷に法禅院の建立を記している。

河原院も葛野郡であるので秦氏との関係を思わせるが、大屋村の所在地が不詳である。

法禅院が深草郷につくられたとするが、深草郷は『日本書紀』欽明天皇即位前紀に秦大津父(はたのおおつち)の居住地であると記すように、秦氏の根拠地の一つであったので、法禅院有秦氏と関わりがあったとみることができる。

なお、『日本霊異記』に行基が紀伊郡の深長寺にいたとあるが、すでに指摘されているように深草寺のこととすれば、「年代記」の法禅院のことを指しているものと思われる。

以上にみたように河内国茨田郡における行基の事業も秦氏との関係で遂行された可能性が大きい。

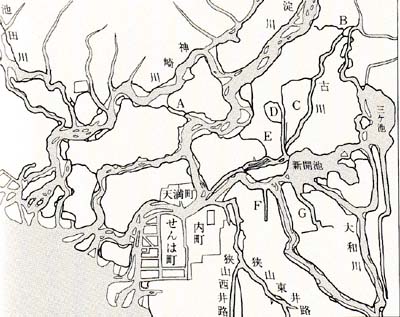

そこで「天平十三年記」に記されている茨田郡につくられた溝などの比定を試みなければならないが、歴史時代を通して長く低湿地帯であったこの地域の地形の変遷をたどることは難しい。

古林溝については、かっての門真一番上村が古橋村とよばれたことから、「フルハヤシ」と「フルハシ」の音が似ていること、またこの村の八坂神社が、大和の長弓寺蔵の経典の奥書に「河州茨田郡普賢寺庄内古林宮御経也」とあることなとがら古川筋(図41)に用水路を開いたものとされている。

高瀬堤樋は守口市高瀬あたりの淀川の堤に、茨田堤樋も右にみた堤根神社周辺の茨田堤につくられた樋のことであろうが、具体的な位置を明らかにすることはできない。

韓室堤樋については韓室という地名が不詳である。

大庭堀川については摂津の次田堀川と共に後にふれることにしたい。

|

摂津の池溝

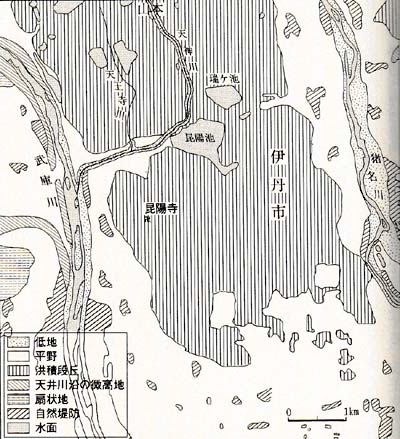

つぎに摂津国における池溝開発についてみておきたい。

「天平十三年記」には河辺郡山本里に崑陽上池・同下池・院前池・中布施尾(屋)池・長江池の五ヶ所の池と、崑陽上池溝(長さ一二〇〇丈、幅六尺、深さ四尺)・同下池溝(長さ二一〇〇丈、幅六尺、深さ六尺)の二つの溝がつくられたとある。

この地域は、前章でふれた崑陽布施屋のあたりである。

これらの池と溝については坂井秀弥氏の報告があるので、それに従って述べておきたい。

図44 昆陽池

|

図43 昆陽寺と昆陽池周辺

(国土地理院「土地条件図」による) |

池溝開発の対象となったのは、伊丹台地とよばれる洪積台地で、東に猪名川、西に武庫川が流れるが、台地面はこれらの川床よりも高く、台地上を潤す河川は北の長尾山丘陵より流下する水量の少ない小河川しかない。

このような土地条件のところを開発するために行基は池や溝を造成したのであり、ここでも水田としての土地利用の観点からみて境界性の空間といってよいことは和泉国の大島郡の場合と同様である(図43)。

崑陽上池は現在の昆陽池(図44)であり、崑陽下池は現昆陽池の西方に近世初頭まであった同名の池にあてることができる。

これ以外の院前池・中布施尾(屋)池・長江池の位置については不明であるが、現昆陽池に次ぐ大きさの瑞が池がこれらの池のどれかにあたるかもしれない。

池溝の所在地である河辺郡山本里江旧山本村のあった長尾山丘陵端から台地面にかけて、昆陽池付近までであって、それより南は崑陽布施屋のあった崑陽里とすることができる。

従って二本の溝も昆陽池より北にあったことになる。

これらの溝はいずれも崑陽の名を冠し、崑陽下池溝は池の名と同じであり、崑陽上溝も崑陽上池溝という名が正しいように思われる。

とすればこれらの溝はそれぞれ崑陽上池と下池に北から注いでいた溝ということになろう。

ということから、注目されるのが天神川と天王寺川の二河川である。

天神川は南南東に直線的に流れ、現昆陽池(上池)で西へほぼ直角に屈折し武庫川に合流する。

天王子川は天神川と平行して南流し、かっての下池の位置に至り、天神川に合流する。

これらの河川が人工的につくられた流路であると考えられる理由として、

谷口における人工的な造作を加えなければ台地上を南流することはできないこと、

河川の流路が直線的でその方向が条里制の地割と一致すること、

さらに二一〇〇丈という長さが、高麗尺(一尺約三六センチ)によれば約四三〇〇メートルとなり、実際地図上での計測が約四二〇〇〜四四〇〇メートルであることと一致することなどをあげることができる。

このように二本の溝を天神川と天王寺川にあてることができれば、これらは崑陽上池・下池に水を供給したことはいうまでもないが、それより北の地域についてもこれらの河川から溜池に水を引くことによって灌漑は可能となったとみられる。

つまり先にあげた五ヶ所の池のうち、その位置を比定できない池のことなども考えあわすと、行基による伊丹台地の池溝開発によって台地のかなりの部分が水田として利用できるようになったと推定できる。

以上の坂井氏の考証はきわめて興味深いのであるが、問題があるとすれば、現在の天神・天王寺川の川幅は一〇メートルを越えるもので、「天平十三年記」にいう幅六尺(高麗尺として約二・二メートル)と大きく異なる点であり、さらに後考をまたねばならない。

猪名野の木工集団

伊丹台地は古代には猪名野とよばれた。

行基による開発がなされた後のことになるが、『三代実録』貞観十五年(八七三)五月条には、勅として猪名野を仁明天皇の第三皇子時康親王(後の光孝天皇)の遊狩の地とするが、百姓の樵蘇(きこりとしばかり)を禁止することはないとあり、また仁和元年(八八五)正月条にも同じく勅として太政大臣の狩猟の地とするが樵蘇および放牧を制してはならないとあり、森林や草地からなる景観もあったことを示している。

元々、猪名野は猪名部とよばれた木工集団の居住地であったらしく、応神紀三十一年八月条には、彼らが新羅からの渡来集団であることを記しているが、雄略紀十三年九月条には、韋那部真根(いなべのまね)の名がみえる。

先にあげた『三代実録』の記事から猪名野において平安時代の貞観・仁和年間にどの程度の木材が切取られていたかは明らかにしがたいが、建築用材の伐採のようなものではなかった印象を与える。

従って奈良時代に果たして木工集団の拠点のような土地であったかどうかはうかがうかがいしれない。

浅香年木氏は新羅系の渡来集団である猪名部が、六世紀後半から倭漢氏の管理下にあった百済系の渡来技術者による営繕活動の台頭によってその活動を衰退させていくことを指摘している。

これに従えば、猪名野の木工集団の地位も相対的に低下していたことはありえたであろう。

それはあたかも泉北の台地の陶工集団が衰退傾向を示していた状況と類似する傾向であり、そうした意味において、行基の時代の猪名野は土地条件のみならず、社会集団も境界性を強く示していたのではないかと思われる。

行基と木工集団との関係を語る伝承が井上薫氏によって紹介されている。

行基の父方の高志氏が住んでいた、高石(大阪府高石市)には大工村とよばれる集落があって、この村は行基に率いられた工人の子孫であるという伝承をもっている。

明治維新ごろまでは、宮大工として京都御所の造営修理を担当し、古式の大工道具・古文書・大内裏図の古絵図も残されているという。

こうした伝承があることからも、行基と木工集団としての猪名部との関わりもあながち否定できないかもしれない。

次田堀川

「天平十三年記」はさらに摂津国について、比売嶋(ひめじま)堀川(西城〈戍〉郡津守村)、白鷺嶋(しらさぎじま)堀川(西城〈成〉郡津守里)、次田(すいた)堀川(嶋下郡次田里)という三つの堀川をあげている。

このうち次田堀川について、服部昌之氏は近年発見された大分県竹田市立図書館所蔵の十七世紀の半ばを下らない時期に作成されたと推定されている「摂津河内内国大粽図」によって、図45のAの逆(さか)川址にあてている。

この絵図において淀川と神崎川を結んで両側に堤防を有する河川が明確に図示され、すでにこの時点においては、淀川と神崎川からは堤防によって締切られ廃川化していることが知られる。

これこそが行基によってつくられた次田堀川である、と服部氏は推定している。 |

図45 17世紀中期の大阪平野

(「摂津河内両国大絵図」による)

|

逆川は今日の大阪市東淀川区菅原二丁目(旧西欧郡新家村)から同区西淡路四丁目(旧西成郡淡路村引江)にいたるものであるが、次田堀川の長さが七〇〇丈とあり、高麗尺二尺が約三六センチ)によるものとすれば、二・五キロとなり、右の二地点間の距離に合い、現在の吹田市に近いことからも興味ある指摘である。

もし次田堀川をこのように比定できるとすれば、この堀川をつくった目的は、淀川の氾濫による洪水を防ぐために、淀川の分流をつくり、神埼川に流したものであるということになろう。

*

河内国茨田郡大庭里につくられた大庭堀川についても服部氏は同絵図のCとDという洪水を防ぐために堤で囲まれた地区の間を流れる大庭川をあてている。

大庭川は古川の末端と合し、ついで新開池の西端と合流し、鯰江(なまづえ)川に注ぐのであるが、大庭川が大庭堀川とすれば、淀川左岸低地の排水を目的としたものと考えられる。

さて、西成郡津守里(村)につくられた比売嶋堀川と白鷺嶋堀川については具体的に比定することは難しいが、前の章にも書いたように「年代記」には天平二年(七三〇)に善源院と尼院を、同十六年に難波度院・枚松院・作蓋部院を津守村に建立したと、また「天平十三年記」には、度布施屋の所在地を津守里としているので、行基の布施屋を拠点とする活動と関連するものと思われる。

前述のように津守里(村)は古代の西成郡津守郷のこととみられるが、現在の大阪市西成区、本津川左岸の津守周辺であったと想定できる。

しかし、比売嶋や白鷺嶋の所在地については、今のところ手がかりがないので、ここでいう堀川がどのような目的で掘られたのかも明らかにしがたい。

だが周辺の地形的な状況は、淀川河口部に形成された三角州の部分にあたるので、奈良時代において河口部が土砂によって堆積され、船の航行を難しくしつつあったために、水路を掘ることによって水運の便宜をはかったことも考えられる。

行基と三世一身法

この章の前半では行基による土木工事のうち、主として水田開発に関連する池溝の造成についてみたのであるが、これこそが行基の事業の独自の運動形態であると栄原永遠男氏は指摘する。

たしかに架橋することは行基以前にすでに道昭などの先例があるし、布施屋の設置も東大寺によってなされている(「大和国十市郡池上郷屋地売買券」『大日本古文書』四−五二〇)。

栄原氏は『年譜』の史料的検討によって「年代記」記載の寺院名のうち信憑性の高いものを年代順に整理した結果、行基による池溝開発は神亀元年(七二四)以降であるとする。

この神亀元年というのは三世一身法が出された翌年にあたることから、行基の池溝開発は三世一身法と関係するという。

三世一身法とは、新しく池溝を開いてつくった田は三代の間収公を免除するという特典を与えることによって人々の開発意欲を高めようとするものであった。

すでにみたように、養老六年(七二二)には行基は政府から禁圧を受けるのであるが、それは行基と彼に従う集団が僧尼令に違反して寺院の外に出て托鉢行為をしたからであった。

行基に対する厳しい環境の中で、翌養老七年に発布された三世一身法に行基は自らの運動の照準を合わせていったというのが、栄原氏の解釈である。

氏に従うと、三世一身法による行基の運動形態は、基本的に政府の方針に対立するものではないということになり、のちに行基が大僧正に就任する萌芽の一つはここに端を発すると考えられるという。

たしかにその見解に従わねばならないとしても、私は行基という宗教者からみる奈良時代の政治史のある一面は、宗教によって展望を開いていったといわざるをえない点があると思われる。

次にみる行基の四十九院などは政治の手の届かなかった事業を行基がなしえたということを象徴的に示している。

「四十九院」を検証する

行基の死後のことであるが、『続日本紀』宝亀四年(七七三)十一月二十日条に光仁天皇の勅として次のようにある。

「故大僧正行基法師は戒めを守り修行すること十分にして、智と徳が兼ね備わっていた。先代の推仰するところで後の世の者の注目となっている。

その修行の院は全部で四十余処で、その中には先の不呈の時代に施入された田や、あるいは元々田があって供養をしているものもある。

ただし、六院だけが施しを受けていない。教えの道が途絶え、住持の徒もなく、寺は荒涼として空しく坐禅の跡を残している。

教えの道を広めるのは人によるものであるので奨励しなければならない。

大和国の菩提・登美・生馬、河内国の石凝(いしごり)、和泉国の高渚(たかす)の五院に、各々当郡の田三町を施入せよ。河内国の山崎院には二町。……」

この勅は、行基の修行・布教のために建てた四十余の院について、法灯が絶えているものが六院あるので、それに田を施入することをいったものである。

四十余とあるのは、次章に引く、行基の伝にもあるように四十九院のことを指しているが、厳密に四十九院であったかどうかは検討を要する。

しかし、それはともかくも行基の四十九院については、どうしても書きおとすことはできないので、本章において右の勅にある六院をも含めて、『年譜』「年代記」の検討の意味をも含めていわゆる四十九院について整理しながら行基の足跡を検証しておきたい。

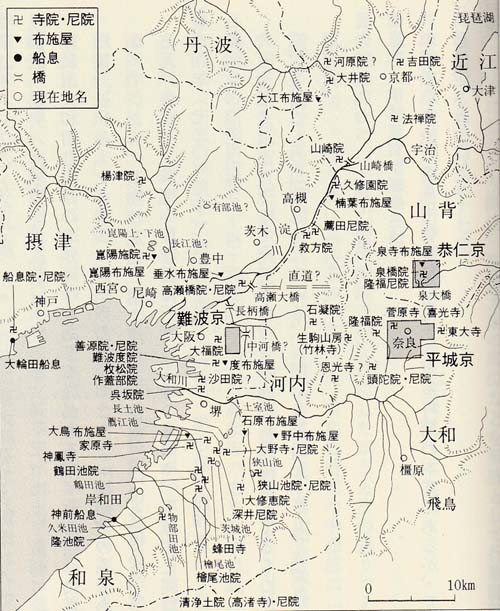

考古学の知見については泉森皎氏による部分が多い(図46)。

〔政府から禁圧を受けてはいたが、生駒山中の足跡から、修行に専心していたと思われる時代〕

●慶雲二年(七〇五)三十八歳

犬修恵院 高蔵(和泉国大鳥郡大村里大村山)

現在の高倉寺(堺市)。古代の陶邑の中にあり、窯跡が多く検出されている。

大修恵院の「修恵」は「すえ」の意。(四章参照)

●霊亀二年(七一六)四十九歳

恩光寺(大和国平群郡床室村)

床室という地名が不詳。従って恩光寺の所在地も明らかにしがたい。

●養老二年(七一八)五一歳

隆福院 登美(大和国添下郡登美村)

奈良市大和田町追分の追分廃寺をあてる説がある。

五章に述べたように、矢田丘陵の北端で、海抜一五〇メートル前後で霊山寺の裏山あたり。

一棟の堂のみであったらしく、基壇は見つかっていない。遺物は瓦類、塑像片など。

瓦当文様は多様に及ぶ。「田」「矢」の刻印のある瓦も出土。

興福寺創建時の軒瓦と同様のものや、平城宮と同種の軒平瓦もみられた。

●養老四年(七二〇)五十三歳

石凝院(河内国河内郡日下付) |

図46 行基ゆかりの土地

|

大阪府東大阪市日下町で発見された寺院址を石凝院にあてるものとする。

建物遺構の基壇と推定されるものが確認されている。

瓦類も多数出土。軒丸瓦は若江廃寺と同笵、軒平瓦は平城宮式。

●養老五年(七二一)五十四歳

菅原寺(平城京右京三条三坊)

本書一章参照。奈良市菅原町の喜光寺。室町期の本堂があるが、元の金堂の上に建てられたと推定されている。

〔三世一身法に従う開田、聖武天皇の即位などを契機として行動範囲を広げていった時代〕

●神亀元年(七二四)五十七歳

清浄上院 高渚(和泉国大島郡葦田里、今塩穴郷)

同尼院(同郡日下部郷高石村)

清浄上院については、古田靖雄氏の記述に従うと次の通りである。

葦田里は他の史料にみられない。

塩穴郷は『和名抄』にみえ、現在の堺市の中西部に「塩穴通り」の名を残す。

『続日本紀』宝亀四年(七七三)十一月二十日条にある「和泉国高渚院」のことであろう。

井上正雄著『大阪府全志』(巻之五)に「乳守遊廓のあるところは旧名高須町なり。高須は高渚寺の高渚に同仁。

……和泉国に属する高須寺のありし所は此の南荘の高須町ならん」とあって、「旧名高須町」は今の南宗寺の東、堺市南旅籠町東一丁目にあたる。

この北隣、新在家町東四丁に光明山実相院塩穴寺がある。従って清浄土院はこのあたりか。

一方、石田茂忤氏によって発掘された塩穴廃寺(堺市老松町)をこの寺にあてる説もあるが、出土瓦の年代が飛鳥末であるので、神亀元年開創とする『年譜』の記述と合致しない。

尼院については、高石市取石の大園遺跡にあてる説がある。

火炎後背の小形連座塼仏(せんぶつ)や平安時代の複弁八葉蓮華文軒丸瓦、均整唐草文軒平瓦が出土。

遺跡は低位段丘の先端近くで、標高七・六三〜八・九五メートル。

寺院に直接関係する遺構はみつかっていないが、付近に「小堂」、「瓦田」という小字名がある。

●神亀二年(七二五)五十八歳

久修園院 山埼(河内国交野郡一条内)

大阪府枚方市楠葉に同名の寺院があり奈良時代の瓦の出土も伝えられるので、行基創建の院を継承したものであろう。

「天平十三年記」に楠葉布施屋(楠葉里)とある。

前掲の宝亀四年(七七三)の勅に河内国山崎院を、後掲の山埼院は山城国とあるが、本院をあてることもできよう。(五章参照)

●神亀三年(七二六)五十九歳

檜尾池院(和泉国大鳥郡和田郷)

現在、堺市檜尾町としてその名を伝えている。和田川中流左岸に位置する。

「天平十三年記」に檜尾池(和田郷)とあるが、池の所在地は不明。院についても比定地は不詳。

●神亀四年(七二七)六十歳

大野寺(和泉国大鳥郡大野村)(図47)

同尼院(同所)

堺市土塔(どとう)町に現存する土塔山大野寺が後身。現在の本堂の南東に、道路を隔てて土塔がある。

土塔は基底部の各辺を方位に一致させた一辺五九メートル前後の扇頭方錐形をしていたとみられる。

高さ九メートル。傾斜面に瓦片が多くあり、土塔周辺から人名の文字瓦が多数発見されている。

土塔の建設に結縁した智識(財物などを寄進した人々)であろう。 「天平十三年記」に近くの土師郷に野中布施屋や土室池・長土池があったとする。

●天平二年(七三〇)六十三歳

善源院(摂津国西成郡津守村)

同尼院(同所)

所在地不明。現在の大阪市西成区北津守・津守・南津守あたりか。

「天平十三年記」に比売嶋堀川(津守村)、白鷺嶋堀川(津守里)。(「次田堀川」の項参照) |

図47 大野寺土塔

|

船息院(摂津国菟原郡宇治郷)

同尼院(同所)

所在地不明。

現在の神戸市中央区古湊通から兵庫区湊町あたりか。

「天平十三年記」に大輪田船息(宇治)。(五章参照)

高瀬橋院(摂津国嶋下郡穂積村)

同尼院(同所)

所在地不明。現在の大阪府守口市高瀬にその名を伝える。

「天平十三単記」に高瀬大橋(高瀬里)、高瀬堤樋(茨田郡高瀬里)、直道。(五章および前記参照)

楊津院(摂津国河辺郡楊津村)

所在地不明。兵庫県猪名川町あたりか。『和名抄』に河辺郡楊津郷とある。

●天平三年(七三一)六十四歳

狭山池院(河内国丹比郡狭山里)

同尼院(同所)

大阪府大阪狭山市の狭山池あたりであろうが、所在地不明。昭和六十年(一九八五)に狭山池の北西の池尻域で発掘調査がなされ、奈良時代の須恵器が出土したというが、あるいは狭 山池院と関連するかもしれない。

「天平十三年記」に狭山池(狭山里)。(本章前記参照)

崑陽施院施院施院(摂津国河辺郡山本村)

現在の兵庫県伊丹市の昆陽寺をその後身とするのが通説。

ところが現在の昆陽寺はかっての昆陽郷で、山本郷ではない。

ただ、昆陽郷と山本郷は接していたので、『年譜』の記載にやや混乱があるとすれば、崑陽施院を現昆陽寺にあてることもできるという。

ところが、現在の昆陽寺の境内からは奈良時代の遺物がみつかっていないことから、伊丹市緑ヶ丘の法隆寺式の伽藍配置をとる伊丹廃寺をあてる説がある。

この場合、瓦による年代が行基の創建年代よりも前であることに問題がある。

「天平十三年記」に崑陽施院上池・下池・院前池・中布施尾(屋)池・長江池(山本里)、崑陽上池溝・下池溝(山本里)、崑陽布施屋(崑陽里)。 (五章および本章前記参照)

法禅院 検尾(山城国紀伊郡深草郷)

所在地不明。京都市伏見区深草谷口の廃寺をあてる説がある。(五章参照)

河原院(山城国葛野郡大屋村)

所在地不明。桂川に沿うあたりであろう。

大井院(出城国葛野郡大井村)

所在地不明。天長五年(八二八)の「山城国葛野郡班水陸田図」に「大井里」がみえる。

桂川南岸、京都市西京区嵐山山田町付近。

山埼院(出城国乙訓郡山前郷無水河側)

所在地不明。「天平十三年記」に山崎橋〔山崎郷〕。(五章参照)

隆福尼院(大和国添下郡登美村)

前掲の隆福院の推定地である追分廃寺に近い奈良市大和田町の滝寺跡から昭和六十一年(一九八六)の発掘調査によって、奈良時代の瓦類が出土し、隆福尼院にあてる説がある。(五章参照)

●天平五年(七三三)六十六歳

枚方院(河内国茨田郡伊香村)

薦田尼院(同所)

所在地不明。伊谷村は現在の枚方市伊加賀あたりに求められる。

●天平六年(七三四)六十七歳

隆池院 久米田(和泉国泉南郡下池田村)

現在の大阪府岸和田市池尻町の久米田寺が後身であろう。

天平十年(七三八)の「流記坪付勘録」に、「以天平十年二月二日、其堤上加修理、臨時所起之院、泉南郡池田村所在是也」とあることから、院の起工は天平十年で、『年譜』の年代よりも遅いとする説がある。

しかし、この史料も後世のものであって問題がある。

「天平十三年記」に久米田池・久米田池溝(丹比郡里)。(本章前記参照)

深井尼院 香琳寺(和泉国大島郡深井村)

所在地不明。『和名抄』に木鳥郡常浚(ふかい)郷。現在の堺市深井。堺市深井清水町に野々宮神社があるが、『大阪府全志』(巻之五)に永正年間に香林寺境内に移って、寺は明治に廃絶したとある。

とすれば、野々宮神社のあたりに深井尼院があったことになる。深井清水町という地名は行基が掘ったという冷泉深井にちなむという。「天平十三年記」に薦江池(深井郷)。

吉田院(山城国愛宕郡)

所在地不明。京都市左京区吉田付近であろう。

沙田院(摂津国住吉)

所在地不明。『年譜』の作者も「在所を知らず」と記す。

呉坂院(摂津国住吉郡御津)

傍注に「私云住吉ノ社大海神ノ北ニ南向ノ小寺云云」と記している。住吉の御津は住吉大社

の南を流れる細井川の河口部と推定できるので、そのあたりであろうが、関連する遺物の散

布などをみない。

●天平九年(七三七)七十歳

鶴田池院(和泉国大鳥郡凡山田村)

院の所在地は不明であるが鶴田池は堺市鶴田町に現存する。「天平十三年記」に鶴田池(早部郷)。(本章前記参照)

頭陀院 菩提(大和国添下郡矢田岡本村)

阿尼院(同所)

以上の他に報恩院(河内国交野郡楠葉郷)と長岡院(大和国菅原寺西岡)の両寺をあげているが、これも『年譜』の四十九院に数えるとみる説もある。

なお、蜂田寺、家原寺、生馬仙房、神鳳寺も四十九院に含まれている。

これらについても先の章でふれた通りであるが、蜂田寺(和泉国大島郡蜂田郷)は堺市八田寺(はんだいじ)町にある華林寺に継がれているとされるが、元の寺地は確定していない。

「大門」などの小字名があり、古瓦が工事などで出土することがあるという。

行基の生母の出生の地という伝承を七つ。家原寺については二章において述べたが、堺市家原寺町にあって、行基の生家を寺としたもの。

生馬瓦房の所在地については、一章によれた竹林寺のことであろうか。

神鳳寺(和泉国大島郡野田村)は、大鳥神社(堺市鳳北町)の神宮寺であったことは『年譜』に記されている。

現在の大鳥神社の西側一帯を行基建立の観学院神鳳寺の場所と伝える。明治に神仏分離によって廃寺となった。

なお、『年譜』によれば、天平勝宝二年(七五〇)に、和泉国大鳥郡上神郷大庭村に行基の報恩のために大庭院が建立され、行基院となづけられたという。

平成二年(一九九〇)、堺市大庭寺の大庭寺遺跡の発掘調査において八世紀前半の三〇棟にのぼる建物跡と五世紀はじめ頃の須恵器が多数出土した。

これを行基の活動にしたがい、かつ支援したであろう大庭造一族の居住地と推定する見解がある。

検出された掘立柱の建物跡は、半数は倉庫群からなるとされ、以前の調査によって判明している建物跡を含めると、六〇棟を数える。

また、出土した須恵器は古代朝鮮半島南部の、伽耶の要素があるといわれている。

以上、行基建立と『年譜』「年竹記」にいう四十九院を中心としてその概要をみたが、それについていえることは、四十九院のうちのかなりの数が所在地不明であることである。

もちろん今後の発掘調査などでみつかる可能性はあるとしても、行基の院は布施屋などに起源するものもあることから、その堂宇は小規模なものであったことが想定できる。

そのことは、行基が各地に多くの拠点をつくりつつ行動しなければならなかった実情を物語っていると思われる。

top

****************************************

|