|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

四章 禁圧の風景――行基は呪術者だったか

大修恵院のこと/生駒山中での修養/仙郷・生駒山/

空白の三年と平城京造営/僧尼令による禁圧/養老職制律の禁書/

呪術的行為の禁止 |

大修恵院のこと

『年譜』によれば、家原寺を建立したとする三十七歳の翌年、慶雲二年(七〇五)に、「生母を引導し、右京佐紀堂に安居す。力を尽して孝養す」とある。

この時期、宮都は藤原京にあるが、『年譜』にいう「右京佐紀堂」は、「佐紀」という地名からみて平城京右京のことらしい。

従って、この記事は問題を残す。『行基菩薩伝』では「古京佐紀す」とある。

いずれにしても、生家を寺院にした直後、なぜ大和の地に母親を呼ぶ必要があったのかということなど、右の史料には疑点がつきまとうが、これ以上ふれる手がかりはない。

だが佐紀の地であることに、わずかな想定を加えることができる。

この地の東にはウワナベ古墳群が、西には佐紀盾列(さきたたなみ)古墳があり、いずれも大型前方後円墳から構成されている。

これらは天皇家にゆかりのある墳墓と考えられているが、この造営にたずさわったのは、先にふれた秋篠あたりを一つの本拠地とした土師氏であったとみられる。

先にみたように、この土師氏の集団は、ウワナベ古墳群の東に営まれた円筒棺群や佐紀盾列古墳群の西の陶横穴群を形成していったとされるので、それに従えば佐紀の周辺は、土師氏の居住圈にあったと考えることもできる。

だから行基が佐紀堂に身を寄せたとすれば、ここでもやはり行基と土師氏の関係を指摘することができる。

図21 高倉寺

『年譜』は同年の右の記事に続いて、「大□忠院、高蔵 十月始起、在和泉国大島大村里大村山」と記している。

「大□忠院」は「大修恵(すえ)院」のことで、現在の堺市高倉台にある高倉寺に継承されている(図21)。

『大阪府全志』によれば、高倉寺のことを修治寺・大修恵寺と称したという。 |

図22 陶荒田(すえあらた)神社 |

「大島郡大村里」とあるのは『和名抄』にいう大村郷のことてある。

「修恵」とは「須恵」あるいは「陶」を意味していることは明らかであって、『日本書紀』崇神天皇七年にみえる「矛渟県陶邑」(ちぬのあがたすえむら)は、このあたりであったとみられる。

堺市上之(うえの)には式内社陶荒田(すえあらた)神社(図22)があり、同市に陶器北(とうききた)という町名もある。

ただこの場今も、慶雲二年に大修恵院という寺院が創建されたことを記す他の史料はないので、事実かどうか確認のすべはない。

しかし、ある程度事実らしく言われるのは、この年の前後に家原寺や蜂田寺など、生まれ故郷の地に寺院をつくっているとすることとの関連からみれば、大修恵院もこれらの近くにあって、相互に建立の契機において関連のあったことも想定されるからである。

高倉寺の地、大村郷には、『新撰姓氏録』によれば大村直がおり、また陶荒田神社に関わる氏族として荒田直がいたとみられる。

いずれも須恵器の生産に関与していたと思われる。

ところで、荒田神社は式内社として紀伊国那賀(なが)郡にもあり、和歌山市の東に接する岩出町に現在鎮座する。

また、『古事記』応神天皇段に皇女、木之荒田郎女という名がみえるが、これらから陶荒田神社の荒田直は紀伊と関係があるとされる。

また大村直は『新撰姓氏録』に「紀直同祖」とあり、紀直氏の一族が五世紀に紀伊から和泉地方に進出してきたことが指摘されている。

右のような問題は別の観点からもみることができる。

陶荒田神社より南の方は、泉北ニュータウンとして、近年大きく変貌したが、住宅化の波は神社の周辺までは押し寄せていない。

神社の近くにこの神社は大和の大神神社とつながりのあることを書いた看板が立っているのが目につく。

これは『日本書紀』崇神紀に、三輪山のオオモノヌシを祭るのに陶邑のオオタタネコをもってさせたという伝承記事にもとづくものである。

つまり、陶荒田神社はオオタタネコを祭神としている。

元々この地は、陶器村大字太田とよばれたのであるが、太田というのはオオタタネコの「オオタタ」に由来することはおのずから明らかである。

この太田あるいは大田という地名に関して、『播磨国風土記』揖保(いほ)郡条の大田の里の地名のおこりについて次のように説明されている。

昔、呉(くれ)の勝(すぐり)という集団が、韓国から渡来して、紀伊の大田村(和歌山市太田)に住み、さらに摂津や播磨にも移ったことにより、大田という地名がつけられた。

呉というのは朝鮮半島の南にあった「久礼」のこととする一説をとれば、そこの集団が紀伊に渡来したのであり、風土記にいう「大田」がオオタタネコによるものとすれば、荒田直や大村直が紀伊と結びつくことにも関係するものと考えられる。

もしこのような仮定によるならば、陶邑の須恵器の技術が朝鮮半島から伝来したことを認めることができるし、その技術者集団に渡来系の人々がいたことを推定してよいと思われる。

『年譜』に従えば八世紀の初頭に大修恵院が建立されたころ、その周辺の窯業生産の実態は、十分に明らかではないが、行基は須恵器製作にあたっていた渡来系を含む技術者集団の中に入っていったことと考えてよいであろう。

*

生駒山串での修養

翌年、行基三十九歳の時に、蜂田寺を建てたと『年譜』にあることについては先に述べた。

以下、さらに『年譜』の記事を追ってみたい。

「行年四十歳、生馬仙房に移り、いよいよ孝養の礼を尽くす」(慶雲四年〈七〇七〉)

「行年四十三歳 母は逝化に従ふ。これより以降和銅五年まで、生馬草野(かやの)仙房に□住す。

但し、鹿服(そふく、粗末な衣服)を着、苦食を嘗(な)む」(和銅三年〈七一〇〉)

*

『年譜』によれば、四十歳で生駒山の仙房に移ったという。孝養の礼を尽すとあるから、母親と同居し世話をしたのであろう。

そして三年後の和銅三年正月に母は亡くなり、それ以降和銅五年まで、生駒の草野仲房で、粗末な衣服をまとい、粗食に甘んじたと『年譜』の著者は記している。

藤原京から平城京に都が遷るのは、和銅三年の三月のことである。

佐紀堂から生駒の仙房へと移ったのは、遷都にともなう慌ただしい空気を避けるためであったのかもしかない。

家原寺から佐紀堂、そして生駒山の仙房へとつなげる『年譜』の記載には、行基と母親の関係がつきまとう。

母親の病気療養と看病が「孝養」という言葉で表されているのかもしれない。

しかし生駒の仙房への移住は、単に母親の療養のためというよりは、行基自身の修養という積極的な意味をもっていたと考える方が自然であろう。

なぜ行基は生駒の地を選んだのか。

「仙房」という名も、いささか意味ありげである。

ことさら無理やりに行基と神仙思想との関係を説くつもりはないが、どうも神仙の居処、仙界への憧憬があったように思われてならない。

仏教徒としての行基の生駒山での修行は、一般的にいえば山岳宗教とみなすことができるが、当時の山岳宗教の実体は必ずしも明らかではない。

例えば養老僧尼令からわずかに垣間見ることができる。

「凡そ僧尼、禅行修道有りて、意(こころ)に寂(しずか)に静(しずか)ならむことを楽(なが)ひ、俗に交(まじわ)らずして、山居(さんきょ)を求めて服餌(ふくにい)せむと欲(ねが)はば、三綱連署せよ」とあるが、その意味は、「僧尼で禅行修道する者が心静かになることを願い、俗に交わらず、山にこもることを求め、薬を服用することを望むならば、三綱(寺の役僧)が連署せよ」ということである。

ここにしう「服餌」とは、養老令の解釈書『令集解』(りょうのしゅうげ)に「服餌」とは穀物をさけ、仙薬を服用することとあるように、道士の術である。

従って仏教の僧として山岳に禅行修道するといえども、道教的な思想、あるいは行動との親縁性をうかがうことができる。

同じく養老令の解釈書の『令義解』(りょうのぎげ)には、山居の例として、金嶺つまり吉野の金峯山をあげている。

すでに二章で「吉野モデル」についてみた時述べたように、吉野は仙郷とみなされていた土地である。

僧侶たちがここに山居して服餌をするという行為には、道教的な風景を重ね合わせてみることの方が事実に近いであろう。

仙郷・生駒山

生駒の山もまた仙郷であったとみてよいと、私は考えている。

『日本書紀』斉明天皇元年(六五五)五月条に

「空中にして竜(たつ)に乗れる者有り。貌(かたち)、唐人に似たり。

青き油の笠を着て、葛城嶺より、馳せて胆駒山(いこまのやま)に隠れぬ。午(うま)のときに及至(いた)りて、住吉(すみのえ)の松嶺(まつのみね)の上より、西に向ひて馳せ去ぬ」とある。

すなわち空中を竜に乗って飛んでいく者があり、その容貌は唐人のようで、油をぬった青い笠を着て葛城から生駒山に飛び、そこに隠れ、正午前後に住吉の岡の上から西に去ったというのである。

竜は仙人の乗り物であるから、この唐人に似た人物は神仙のことをさすことは間違いない。

葛城についてもすでにふれたが、役小角の出身地であり、そこから吉野へと橋をかけたといわれるように、やはり仙郷とみられていたが、右の記事にあるように、仙人のような人物が葛城から生駒に飛び、そこに隠れていたというのであるから、生駒山もまた仙界と意識されていたことも確かなようである。

修験道か道教思想につながることと関係するように、この生駒山の岩場も葛城修験道の北の行場となり、生駒市鬼取(おにとり)町の鶴林(かくりん)寺は役小角の修行の地という伝承をもっている。

山岳仏教といっても、その内容について詳細な吟味をしない限り、当時の僧侶たちの山岳での行動は不透明なもののように思われる。

ここまでの行基の足どりを振り返ってみると、葛城の高宮寺から生駒の仙房への過程は、まさしく仙郷の地を求めているようである。

断ることもないが、行基は道士ではない。

しかし彼の修行には、どうしても山岳仏教という名のもとで、単純に現代の我々が仏教徒としてのイメージを描くだけではおさまりきれないものがある。

さて生駒の仙房の所在地であるが、それについてはよくわからない。

十四世紀初頭に書かれた『竹林寺略録』によれば、行基が慶雲元年(七〇四)に生駒山に入り、草野仙房で生母を孝養し、のちにここが竹林寺となったと記すのであるが、事実かどうかは確かめることができない。

また『年譜』にいう「生馬仙房」と「草野仙房」が同一の仙房であるかどうかも不明である。

しかし一章に引用した『竹林寺縁起』には、行基の母の託宣もあったことが伝えられているので、母親の墓も竹林寺にあるとみられていたようである。

とすれば母親が息を引きとった草野仙房が竹林寺となったことは、一応想像しておいてよいかもしれない。

ところで、現存する『年譜』は部首を欠いているが、巻頭部あたりに、和銅元年(七〇八)に大鳥連首麻呂の家を寺院とし、これが大鳥神社の神宮寺、神鳳寺のことであると記している。

『年譜』に従えば、行基が生駒の仙房にいた頃である。

神鳳寺は明治の神仏分離によって廃寺となったが、近世には神社の南側の一帯を寺地とし、五重塔もある堂々たる伽藍を誇っていたことを『和泉国名所図会』からも知ることができる。

厨の前には行基井と呼ばれた清泉もあったというから、やはり行基に縁のある寺とみてよいであろう。

ただ大鳥神社周辺では古瓦の出土がなく、堺市浜寺船尾町の四ツ池遺跡周辺に布目瓦の散布が認められるという。

寺地の比定については、今後の調査を待つ以外にない。

『年譜』が記すところでは、行基は和銅五年(七一六)まで、生駒の草野仙房に住んだことになっているが、この後『年譜』は霊亀二年(七一六)までとぶので、和銅五年から霊亀二年の間の三年間の事情は全く見当がつかない。

『年譜』の記事をそのまま事実として受けとめることができないとしても、この三年間の空白にどのような想像をめぐらすことができるかは、興味をそそる問題である。

『年譜』の著者はこの空白を埋めようと、伝聞を採録することにつとめたにちがいない。

しかし結果として空白の三年間となってしまったのであろう。

空白の三年と平城京造営

和銅三年(七一〇)に平城に遷都して、まだ二年ばかりである。平城京の造営は進行中である。

この直後の数年について、『続日本紀』から次のような記事を拾うことができる。

和銅四年九月四日条には、諸国から徴発された力役の民は京の造営のために疲れ、逃亡する者が多く、禁止しても止まないという天皇の勅を記している。

和銅五年正月十六日条の詔は以下のようである。

諸国からやってきた役民が、郷里に還る日には食糧が欠乏し、帰路飢えて溝や谷に転落する者の数が少なくない。

国司たちは努めて慈しみ養い、程度に応じて物を恵み与えるべし。

もし死ぬ者があれげ埋葬し、その名を記録して本籍地に報告せよ。

これらの詔勅からも、平城京の造営がいかに苛酷な労働を必要としたかがわかるし、そのことによって疲労した役民たちの帰路が、いかに悲惨な状態であったかもよみとることができる。

和銅五年十月二十九日条の詔にも、諸国からきた労役の人夫と、調・庸などを運ぶ運脚が、郷里に還る日には食糧が欠乏しているので、帰郷することができないから、郡稲を割いて別に便利な場所に貯えて、労役の人夫がそこに到れば、持っている銭などと望みどおりに交易させよとある。

この記事も、郷里へ還る道中は、食糧が充足できずに辛苦な行程であることを示している。

そして和銅六年三月十九日条の詔にも、税物を運ぶ者は遠隔の地からの長い行役に苦しむことを述べ、その対策を指示している。

このような無残な光景が、遷都して間もない平城京の周辺や地方に通じる交通路に沿って譟り広げられていたのであろう。

行基は生駒の山に身を置きながら、おそらく積極的に、苦役にさらされた人々の中に入っていったと思われる。

なぜならばその行為が以下にみるように、禁圧の対象となると想定されるからである。

従って『年譜』の空白の三年間は、むしろ行基にとって、山岳で修行にのみ日々を送っていたというよりは、行動的な期間ではなかったかともみられる。

一体、行基は何をしたのだろうか。

霊亀二年(七一六)、行基四十九歳については、「恩光寺 大和国平(群)郡床室村に在り」とある。

この恩光寺について、福山敏男氏も、他に所見がなく、その前後の事情を知ることができないというように、比定地を決めがたい寺の一つである。

今日、恩光寺という名の寺もないし、床室村という地名も知られない。

大和国とあるので、平郡は平群郡のことであることが間違いないとすれば、現在の生駒市・生駒郡のどこかに、『年譜』の著者はこの寺の位置を言認していたはずであろう。

旧平群郡内で行基開基の伝承をもつ寺をあげれば、長弓寺(生駒市上町)、宝幢寺(ほうどうじ、生駒市小平尾=こぴらお)、長福寺(生駒市俵口)、法楽寺(生駒市高山)、金勝寺(生駒郡平群町椣原=ひではら)などであるが、いずれも「床室村」という地名、あるいは「恩光寺」という寺名と直接結びつく手がかりがない。

本書でも、『年譜』にいう恩光寺の所在地は不詳といっておくより仕方がない。

この霊亀二年の四月、河内国の大鳥・和泉・日根の三郡を割いて和泉監が置かれている。

このことについてはすでに述べた。

僧尼令による禁圧

さて翌年、養老元年(七一七)四月、当時の僧侶たちの活動を僧尼令違犯として禁圧する、次のような詔がくだる(『続日本記』)。

(一)官職を置いて、それに有能な人物を任ずるのは、愚民を教導するためであり、法を設け禁制をつくるのは、悪事を禁断するためである。

近ごろ、人民は法律にそむいて、ほしいままに自分の気持ちにまかせて髪を切り、髻(びん)を剃って、たやすく僧服を着ている。

見かけは僧侶のようであるが、心によこし まな盗人の気持ちをかくしもつことによって僞りが生まれ、みだらで悪いことはこうしたことから起るのである。

これが問題としだければならないことの最初である。

(二)すべての僧尼は静かに寺の中にいて、仏の教えを受け、仏の道を伝えるべきである。

僧尼令に従うと次のようである。

「乞食する者示あれば、三綱(さんごう、の役僧)が連署して、国郡司に届け出、午の刻(午前十一時〜午後一時)以前に托鉢して食物を乞え。

食物以外のものを乞うことはできない」と。

ちょうど今、小僧の行基とその弟子たちは、街の道路に乱れ出て、みだりに罪福を説き、徒党を組んで、指に火をともして焚き、臂の皮を剥卜で経を写したりして、家々の門を訪ね、あてにならないことを説き、食物以外の物を乞い、偽って聖の道であると袮して人民を妖惑(ようわく)し、そのために僧侶も俗人も乱れ騒ぎ、それぞれの階層の人民は生業を捨てている。

このように一方では釈迦の教えに違反し、一方では法令を犯している。これが問題とすべき二つ目である。

(三)僧尼が仏道によって、神呪を使って、苦海に溺れる人を救い、煎じ薬を施して頑固な病を治療することは、僧尼令において許されている。

ところが昨今、僧尼はいともやすく病人の家に行き、偽って、人をまどわすようなあやしげな心で祈り、法にそむいてまじないの術を使い、吉凶を占い、老人や幼い者をおどしおびやかし、次第に見返りを求めるようになってくる。

これては僧侶と俗人の区別がなく、ついには乱れがおきよう。これが問題とすべき三つ目である。

もしすぐに救わねばならない重病人があるときには、浄らかに修行している僧尼を呼び、僧綱をとおして、その旨を寺の三綱に告げ、三綱が連署して約束した日に赳かせよ。

その僧尼は逗留して日を延ばしてはならない。

まことに監督の官が厳しい取締りをしないために、このような弊害が生ずることになった。

今後は、そのようなことがないようにせよ。このことを村里に布告してつとめて禁止せよ。

*

詔の文を三項目に分けたが、直接行基を対象としているのは(二)である。

(一)は公式の手続きによらないで僧尼となることを禁止するものであり、(三)は仏教の枠をはみでて呪術を施してはならないとしている。

しかし(三)のような禁圧がなされるのは、現実には僧尼たちが仏法にそむく術を用いていたことが少なくなかったことを示すものであろう。

むしろ一般民衆は、厳密な仏教の教理よりも、呪術的な行為にひかれたと思われる。

しかしそれにしても歴史の皮肉なめぐり合わせを感じる。

というのは前章でみたように行基の得度は日高皇女の病気平癒を祈願する接会になされたのであるが、その日高皇女が元正天星となり行基の行動を禁圧することになったからである。

さて行基を対象としている(二)に関して、僧尼令によれば、僧尼は寺院に居住しないで、別に道場を建てて民衆を集めて教化し、またみだりに罪福を説いた場合は、還俗に処するという条文がある。

行基の行動が禁圧の対象になったのは、行基とその弟子たちが徒党を組んで寺院の外で布教活動をし、みだりに罪福を説いたことによるということである。

みだりに罪福を説くとはどのようなことであろうか。令に関する諸注釈を集成した『令集解』(りょうのしゅうげ)の「古記」(こき)に、みだりに罪福を説くとは「梵天経(ぽんてんきょう)の辞、妄説の類」とあり、「令釈所引或説」にも梵天経の類とする。

また別の注釈である「穴記」(あなき)には「仏法に合はざる妄説」と解している。

ここにいう「梵天経」とは、どのような経典をさすのか。諸氏の考えがあるが、なお十分に明らかになっているとはいえない。

むしろ『令集解』の「穴記」のように「仏法に合はざる妄説」としていることから、仏教の経典ではなく偽経であるとみられる。

「梵天経」について吉田靖雄氏は、『続大蔵経』所収の「大梵天王門仏決疑経」は九世紀の中頃に成立したが、これより先、七、八世紀にできた同名の異なる内容の経が「古記」のいう「梵天経」ではないかと推定している。

そして氏は、その内容について帝王の狐疑を決了し、かつ天地の変化を帝王の徳性と結びつけて、災祥吉凶を卜占したものではなかったかと想定する。

しかし氏は、行基とその徒は、妄りに罪福を説くという行為を叱責されているが、のちの行基は大僧正に抜擢され、天平後期の望ましい官僧像とされるから、「梵天経」の内容にいうように天地の変化を帝王の徳性に結びつけて災祥吉凶を卜占したとは考えられず、行基らの罪福を説いた行動は「梵天経」に依拠するようなものではなかった、という。

私は佐伯有清氏が述べるように、「梵天経」とは一種の禁書であったとみる説は検討に値すると考える。

養老職制律の禁書

養老職制律には禁書として、天文・図書(ずしょ)・纖書(しんしょ)・兵書・七曜暦・太一雷公式(たいいちらいこうしき)の名をあげている。

この条文の疏(注釈)に従うと、天文は「日月五星廿八宿等」という。つまり天文に関する書物のことである。

『日本国見在書目録』天文家の項にある「日月五星占図一巻」「五星廿八宿占一巻」「二十八宿五巻」「二十八宿図三巻」といったような書物をさしていると思われる。

いずれも日月、あるいは星座による占いの書物である。

図書に関する疏は、「河、図を出し、洛、書を出す」という『易経』の一説を引いている。

いわゆる「河図洛書」のことである。「河図」とは黄河に出現した竜馬の背に、「洛書」は洛水から現れ出た神亀の背に描かれていた神秘的な模様のことである。

これらの模様は、古代中国で瑞祥(ずいしょう)のシンボルとされたものであって、天皇宗の奥深く秘蔵されるべき書であったと思われる。

讖書についての疏は、「先代聖賢の記すところ。未来微祥の書」とある。

つまり未来記のことである。

兵書についての疏は「大公六韜(りくとう)、黄石公三略の類」とある。

六韜も三略も中国の兵書のことであるが、前者は本公すなわち周の時代の太公望による著作であるとされている。

後者は漢の功臣張良が、黄石公から授かったものともいわれる。

いずれの書も著者は仮託であって、六韜は戦国末期のもの、三略は後漢末に成立したと推定されている。

次の七曜暦については「日月五星の暦」と疏にいう。

この場合も中国の暦には、日月と火、水、木、金、土の五星のそれぞれの日に吉凶の書き込みがあったので、一種の占いの書のことをいうものであろう。

太一雷公式については、疏に「ならびにこれ式の名。もって吉凶を占ふ」とある。

式とは占い文という意味で、これもまた吉凶を判断する書物であった。

太一というのは道教の最高神のことで、北極星になぞらえるものである。

玄白雷公とは雷神のことである。これもまた道教神の一つとしてみられている。

右にみたような禁書とされた書物の多くは、吉凶占いの書の類である。

「僧尼令」に、みだりに罪福を説くことを禁じたとあり、それは『令集解』の「古記」や「穴記」では仏法にそぐわない説で、梵天経の類と注釈されたのであるが、梵天経の類とは、おそらく養老律において禁書とされた書物と内容的に関わっていたものであるとみてよいのではないかと思われる。

呪術的行為の禁止

「僧尼令」においては、他の条文においても吉凶を占うような呪術的行為を禁じている。

例えば天文現象を観察することによって、偽って災祥を説き、そのことを天皇に及ぼし、また人民を惑わしたり、同時に兵書を学習することも禁じ、吉凶を占い、まじないの行為をして病を癒すことも、還俗の罪であるとされている。

このように「僧尼令」においては、僧尼がなすべき行為の枠組みが厳密に規定され、呪術、占卜の行為はそれを逸脱するものであった。

養老元年の詔をみるかぎり、行基たちの行為の中に、みだりに罪福を説いた行ないがあるとしているのであるから、それが事実ならば行基とその集団は、右にみたように仏法に反する行為をしていることになり、おそらく呪術的なことをしていたと解釈せざるをえない。

あえてそのようなまじない、占いの類の文化的な源流を探し求めるならば、道教の呪術、つまり道術のようなものではないかという想定を導く。

もとより意識的に道術を使っていたのかどうかは不明であって、おそらく仏教の周辺に道術的なものが付加していたとみる方がよいであろう。

たとえそうであっても、予言的なことをいい、吉凶を占い、呪術的な行為をすることは、律令政府の立場からいえば許せない行為であった。

なぜならば占いの結果が天皇を傾けることになりかねないし、まじないによって天皇を退位させるという結果ももたらすことを恐れたためである。

前記の養老元年四月の勅によって行基とその集団に対しては(二)の条例が関わることは先に述べた通りだが、みだりに罪福を説くことが呪術的行為とすれば(三)の条項の病人に対する呪術にも類似すると解釈でき、行基らの行為にはこれも含まれていた可能性もある。

とりわけ呪術のようなものに対して、政府は神経質になっていた。

『続日本紀』天平元年(七二九)四月三日条には、文武百官および天下の人民は異端を学習し、幻術を身につけ、壓魅呪咀(えんみじゅそ、まじない、呪うこと)をして多くの者に害を与えたならば、主犯は斬刑、従犯は流刑とすること。

山林にこもり、偽って仏法を修めるといって人を教化し、業を教え、呪符を封印し、薬を混ぜて毒をつくり、怪しいことをする者は同罪とすること。

妖術・妖言の書をもつ者は、五〇日内に申し出ること、もし期限内に申し出ないで告発されたならば、流刑に処すこと。

さらに告発した者には絹三〇疋を与えるが、この絹は罪人を出した家から徴収するという勅が出されたことを記している。

この年の二月には、左大臣長屋王が、ひそかに左道(妖術)を学び、国家(天皇)を傾けようとしている嫌疑をかけられ自害しているが、この事件からも、呪詛のような方術が決して珍しくなかったらしいことが推察される。

この当時、僧尼からか、禍福あるいは罪福を一般の民衆に説くことが、少なからず行なわれていたらしい。

というのは『続日本紀』養老六年(七二二)七月十日の太政官の奏言に、最近、在京の僧尼は浅い知識と軽薄さをもって罪と福の因果を巧みに説明し、戒律を十分守らないで、都の民衆を偽り、欺いているので、そのようなことが様々な弊害を生んでいるから、禁断すべきであるといっている。

また『続日本紀』天平二年(七三○)九月二十九日条には、安芸、周防の国の人々がみだりに禍福を説き、多くの人々を集めて死魂を祀って祈るところがあるという記事を載せている。

ここでいう死魂とは鬼神のことであり、それを祀るということは、道教的な鬼神信仰に近い行為ではなかったかと思われ、みだりに禍福を説くということは、やはり道術を想像させるのである。

この記事に続いて、京に近い東側の山原(やまばら)に、多くの人数を集めて妖言をはき、民衆を惑わしている者がいて、多い時は一万人、少ない時でも数千人が集まり、このようなことは法律に違反するので、放置すれば被害がますます大きくなるから許してはならないと記している。

聖武天皇の詔であるが、天皇にとって許せない行為として、強く禁圧の姿勢を示すものである。

都の東の丘陵で、怪しげな言葉でもって、人々を惑わしている人物とは誰であろうか。

当時、数千人から一万人の人々を集めることができた人物は、そんなに多くいたはずはない。

一説に、この人物こそ行基ではないかとする見解がある。だが、それを行基と結びつける史料は何もない。

しかし、私も行基ではなかったかというおぼろげな想定をもっている。

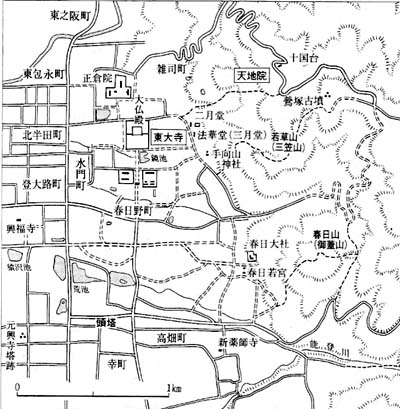

というのは、平城京のまさに東、東大寺大仏殿の北東、約七五〇メートルの山あいの、若草山から西に伸びる尾根筋のところに、行基が創建したとしう天地院とよばれる寺院址が、近年発掘調査によって確認されたからである(図23)。

『東大寺要録』によれば、天地院は和銅元年(七〇八)に行基によって建立されたとある。

発掘調査では創建時の遺構は検出されなかったが、奈良時代後期の土器や礎石を据えるための石が見つかり、江戸時代初期の「寺中寺外惣絵図」に記されている天地院址であるとみて間違いないとされた。

この場所に和銅年間に行基が天地院をつくっているとするならば行基の活動の一つの拠点であったはずである。

京の東の丘陵に数千人から一万人もの人々を集めて妖言をはいた人物は、行基その人であったという想定も、あながち否定できない。 |

図23 東大寺と天地院

|

しかしやがて行基に対する政府の対応は変化していく。

僧尼令にある「精進練行」の語句に対する「古記」の注釈は、「行基大徳行事」としているが、「古記」の成立が天平十年(七三八)とされるので、かって「小僧」と指弾された行基がこの頃より「大徳」とよばれるに至ったのである。

top

****************************************

|