|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

三章 飛鳥へ――出家と修行

大官大寺/天武年間の大官大寺/大安寺への道/檜隈と倭漢氏/

受戒後の行基の所在/法相宗を伝えた道昭/道昭と行基 |

大官大寺

「瓶記」に「飛鳥の朝壬午(みずのえうま)の歳(とし)出家帰道す」とある。

飛鳥の朝とは、飛鳥浄御原宮の天武朝のことで、壬午の歳は天武天皇十一年(六八二)にあたる。

この年、行基は出家する。十五歳の時である。

その出家の場所は、吉田靖雄氏の推定にしたがえば、大官大寺である可能性がある。

というのは『日本書紀』の天武天皇十一年八月の記事に、二十八日に勅を下して、日高皇女の病気のために、死刑以下の罪に問われていた男女一九八人を赦し、翌二十九日には大官大寺で一四〇余人を出家させたとあることが、行基の出家した年と符合するためである。

当時の得度(とくど)の行なわれた場所についての詳細は不明であるが、大官大寺のほかに飛鳥寺(天武六年)、宮中(持統十年)などを知ることができるのみである。

右にあげた天武十一年の場合、日高皇女の病気平癒を祈願した大赦に関連して得度がなされたものである。

このような病気平癒に関わる得度の例は、推古天皇二十二年(六一四)の蘇我馬子や、天武天皇九年の皇后などの病気の際になされていることなど数例があるので、むしろこの時期の得度の慣例であったのであろう。

日高皇女は後の奈良時代に元正天皇となった女性で、父は草壁皇子、母は天智天皇の皇女阿閉(あべ)皇女である。

この阿閉皇女は平城京に遷都をした元明天皇となる人である。

天武十一年において、日高皇女はわずか二歳あるいは三歳であるが、その病気平癒のために盛大な祈りが捧げられているのは、父草壁皇子が皇太子であったからだと思われる。

行基が、この日高皇女の病気治癒を期待する意味がこめられた得度を、大官大寺で受けたという推定にここでは従うとして、当時の大官大寺はどのような寺院であったのだろうか。

まず天武十一年当時、大官大寺という寺はどこにあったのかという問題である。

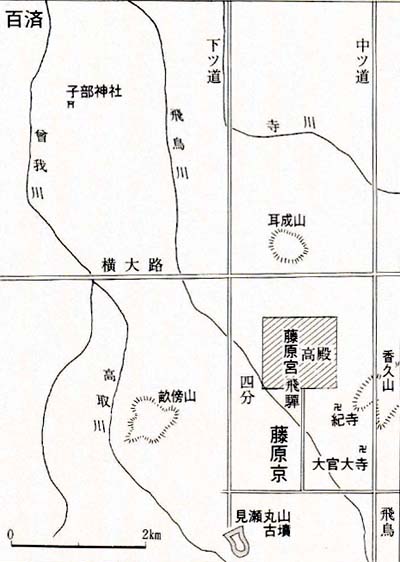

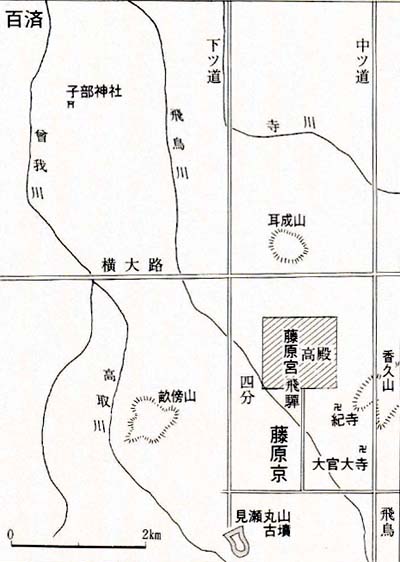

近年までは、藤原京左京の大官大寺址をもって天武朝の大官大寺とするのが通説であった(図15)。

ところが発掘調査の所見はそれに疑念をいだかせることになった。

というのは、金堂の基壇築成土や基壇下の土層から出土した土器は、藤原京の時期、つまり八世紀初頭前後のものであって、金堂、さらには伽藍全体の造営年代は、それより遡りえない可能性が強くなったという。

この発掘調査による知見は、天平十九年に成立したとみられている『大安寺伽藍縁起(がらんえんぎ)井(ならびに)流記(るき)資財帳』に「後藤原朝庭(のちのふじわらのみかど)に御宇(あめのしたしらし)天皇(文武天皇)、九重塔を立て金堂を作り建て、並びに丈六像を敬い造り奉る」という記事に対応するという。 |

図15 大官大寺址

|

資財帳の記事そのものに史料批判が必要であるが、発掘調査の事末が指摘する点は、やはり傾聴すべきであろう。

とすれば、天武朝の大官大寺、つまり行基が得度を受けたと推定される大官大寺の所在地はいわゆる大官大寺址ではないということになる。

果たしてそうであろうか。

しばらく大官大寺に関する史料を追ってみたい。

そのためには、大官大寺の前身である百済寺の位置の問題について検討しなければならない。

『日本書紀』の舒明天皇十一年(六三九)七月の記事は、大宮および大寺を造るための詔が下され、宮地は百済川のほとりとされている。

大寺もその近くであったことは、同年十二月の記事に、百済川のほとりに九重の塔が建てられたとあることから推定できる。

翌十二年の十月に舒明天皇は百済宮に遷っているので、宮の造営工事はかなり急がれたように思われる。

この百済宮の所在地については、飛鳥の西北方、北葛城郡広陵町百済のあたりに比定するのが通説であったが、和田華氏は香久山の西方、橿原市高殿町に小字「東百済」「百済」「西百済」があり、百済川という小河川もあることから、この付近に百済宮を求めるべきことを示している。

筆者も、欽明天皇の百済宮以外の諸宮、つまり飛鳥岡本、田中宮、廐坂宮が、いずれも飛鳥とその周辺に営まれていることからみて、百済宮だけが奈良盆地の中央部の北葛城郡広陵町付近にあったとすることは、やはり不自然だとする和田説に多くの示唆を受ける(図16)。

しかしこの説もなお不安な点がある。『大安寺伽藍縁起并流記資財帳』には、欽明天皇の十一年に「百済川の側に、子部(こべ)の社(やしろ)を切り排(ひら)きて、寺家を院し、九重塔を建て、三百戸の封(ふう)を入れ賜い、号して百済大寺と曰(い)う」とあって、百済大寺は子部の社を拓(き)り開いて創建されたことを記すが、上に述べた広陵町百済から二キロ足らず離れた橿原市飯高に子部神社があり、百済と子部神社の関係はこの方が説明しやすい。 |

図16 藤原京とその周辺

|

子部神社は十市郡に所在した式内社である。

この伽藍縁起の表現に類似する内容は、『三代実録』元慶四年(八八〇)十月二十日の条に次のようにある。

*

勅あり、「大和国十市(とおち)郡百済川辺の田一町七段百六十歩、高市(たけち)郡夜部(やべ)村の田十町七段二百五十歩を大安寺に返入せよ」と。

是より先、彼の寺の三綱申牒して称(まを)しけらく、

「昔日、聖徳太子平群(へぐり)郡熊凝(くまごり)の道場を創建し給ふ。

飛鳥岡本天皇(舒明)、十市郡百済川辺に遷し建て、封三百戸を施入し、号して百済大寺と曰ひ給ひき。

子部大神、寺の近側に在り。

怨を含みてしばしば堂塔を焼く。

天武天皇高市郡夜部村に遷し立て、号して高市大官寺と曰ひ、封七百戸を施入し給ふ。……

*

右の記事によれば百済大寺のあった近くを流れていた百済川は十市郡であり、百済大寺の所在地も「十市郡百済川辺」で、子部大神が近くにあったことが知られ、のちに天武天皇は高市郡夜部村にこの寺を遷し、高市大官寺と称したという。

ところが先にふれた橿原市高殿町の「百済」「東百済」「西百済」といった地名のあるあたりはどうみても高市郡内である。

そこでこの説は百済関係の小字名の範囲よりさらに広く百済とよばれていたものとして、のちの藤原京の北、つまり十市郡内にまで及ぼそうとする。

一方、百済川を十市郡とする『三代実録』の記述に沿うとすれば、百済川を現在の曾我川とみなせば、曾我川は十市郡の西の境あたりを流れているから、一応の解釈はできないことはない。

従って史料的には北葛城郡広陵町百済に百済大寺・百済宮を考定する通説は必ずしも否定できない。

何よりも、先に述べた子部神社との位置関係は無視しがたい。

このことと関連するかもしれないのは、広陵町の百済寺の北に「久部垣内」「久部田」という小字名があり、「久部」は「キュウベ」とよばれているが、室町時代ごろに作成された「百済荘差図」には、この部分に「木へ」「木へ田」という地名が記入されていて、そのよみは不明であるが、「コヘ(べ)」であった可能性もある。

このようによむことができれば、子部神社のかっての社地の地名として残っているとも解され、『大安寺伽藍縁起并流記資財帳』や『三代実録』の記載との関連から注目される。

またさらに地名に関していえば、百済寺の北に前掲の差図は「ヲ、トノ」と記入していて、これを「大殿」とみれば、百済宮をこの地に求めうることも、ながちしりぞげることはできない。

なぜならば「大殿」という名称は、天武紀八年五月条に内裏正殿に相当するような建物を指して使用されているからである。

天武年間の大官大寺

ここで問題にしているのは、天武十一年に行基が得度した大官大寺のことである。

その天武年間の大官大寺がどこであったかを探るために、前身の百済大寺の場所にまで遡ったにすぎない。

しかし右にみたように、その位置についての断案は見出しがたい。

後考をまつとして、『日本書紀』天武天皇二年(六七三)十二月条に、小紫美濃(しょうしみの)王と小錦下紀(しょうきんげき)臣(おみ)訶多麻呂(かたまろ)の両名を高市大寺を造る司に任じ、その時、寺の管理にあたる知事(ちじ)福林僧(ふくりんそう)は老齢によって辞退したが、許されなかったと記されている。

高市大寺についての『書紀』の注は「今その大官大寺、是なり」としているので、大官大寺は高市大寺のことである。

天武天皇二年より、大官大寺の建築計画が開始されたとみてよい。

『大安寺伽藍縁起井流記資財帳』にも同年のこととして、百済の地より高市の地に移り、初めて寺家を院したとする。

『三代実録』元慶四年の勅には、前掲のように「天武天皇高市郡夜部村に遷し立て、号して高市大官寺と曰う」とあるから、史料による限り、百済から高市郡夜部村に遷され、高市大寺と名づけられた寺が大官大寺ということになる。

夜部村とはとこか。実のところ、この比定地について確かな説はない。

『万葉集』に屋部(やべ)坂を詠んだ歌(巻三−二六九)や『日本後紀』大同元年(八〇六)四月の条に「大宮にただに向へる野倍の坂」という童謡の野倍(屋部)坂を香久山の頂上から南に降りていく坂のことと解釈させているのは、大官大寺址が香久山の南にあることと、右にあげた『三代実録』の夜部村の記事とを対応させて推論されているにすぎないのである。

だから夜部村を香久山の南とする裏づけは何もないといってよい。

大官大寺址付近を夜部村としうるには、この寺址が天武朝に遡るという年代的な保証がなければならない。

ところがすでに述べたように、考古学の発掘調査では、藤原京の時期である可能性が強いとされているのでたるから、大官大寺址付近を夜部村とする根拠はない。

|

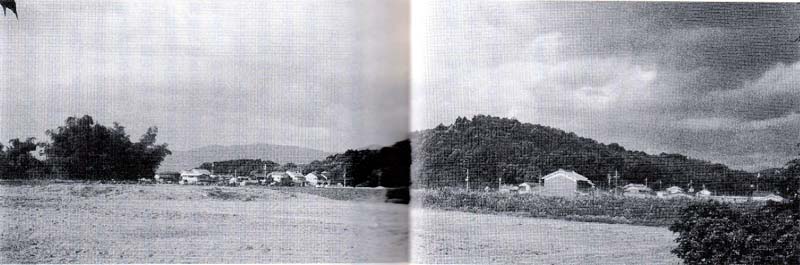

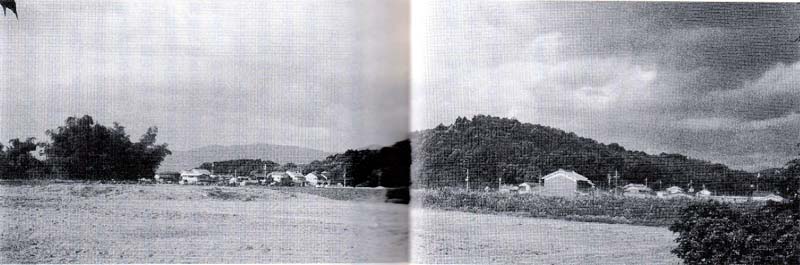

図17 紀寺跡からみた香久山

|

そこで、天武朝の大官大寺つまり高市大寺の所在地が、大官大寺址の西北方にある紀寺跡(図17)ではないかという一説がある。

「紀寺」という寺の名がつけられているのは、小字「ケデラ」という地名があることによるものであるが、『続日本紀』天平宝字八年(七六四)七月条に、紀寺の奴益人らの訴えの記事からほぼ全国にわたる日本最初の戸籍である庚午年籍(こうごねんじゃく)のつくられた時期、つまり天智九年(六七〇)には紀寺という寺院が実在したとみられるが、出土した軒瓦の様式が天智朝から大武朝のごく初期のものに相当することから、紀寺址と考定しうるとされる。

藤原京の東南に近いところにある「紀寺」は、藤原京のプランにおいては、薬師寺と対称的な位置を占める。

この「紀寺」をもって高市大寺と推定する根拠の一つは、伽藍配置において、金堂の前の東側に塔を配するという形式が、大官大寺址の場合と共通する点にある。

しかしながら「紀寺」の伽藍規模は、大官大寺址や飛鳥寺、川原寺あるいは山田寺の回廊で囲まれた部分において比較するといずれも小さく、国家の大寺としての威容を欠くこと、また伽藍の配置が藤原京の碁盤目状の条坊制にのっとっていることは、条坊の計画を、天武八、九年ごろとする説よりも遡らねばならないという難点をもつ。

だが国家大寺といえ、どのような規模でなければならないという基準が明確でない限り、前者は積極的な反論にはならないし、後者のように藤原京の条坊制にのっとっているとしても、条坊計画の前身として倭京(やまとのみやこ、飛鳥から後の藤原京域をも含む範囲が京とみなされていた)の地割を想定すると、これも反証としての具体性を欠く。

この紀寺の高市大寺説に私がひかれるのは、橿原市の飛騨集落の近くにあるということである。

この飛騨から真北に藤原京址が望まれ、この付近は飛鳥川の右岸の小丘陵地となっている。

そこで思い起こしたいのは、先にあげた「大宮にただに向へる野倍の坂」という童謡の表現である。

童謡の全文は次の通りである。

| 大宮にただに向へる野倍の坂いたくな踏みそ土には有りとも |

これは「大宮に直接に向かっている野倍の坂をきつく踏んではならない。

たとえ土であるといっても」というのが大意であるが、この大宮がどの宮を指すかによって、野倍の坂の位置がおおよそ定まってくる。

この歌は『日本後紀』『日本霊異記』のいずれにも、桓武天皇が即位前は山部親王であったことから「山部の坂」ともじって、その即位に関わる文脈の中で引かれているもので、古くからあった野倍の坂の俗謡であったらしい。

従ってこの童謡にいう大宮が、いずれを指すかは決めがたい。

香久山の南麓の坂とすれば、大宮は飛鳥の諸宮であるが、飛騨の丘陵地の坂とみれば、藤原京であってもよい。

私は、この大宮を藤原京のことをいうものではないかと考えてみたい。

その理由は、飛騨の西北、飛鳥川の両岸に四分(しぶ)とよばれる集落がある。

この四分という地名は、野(夜)倍(やべ)→四倍(よぶ)→四分(しぶ)と吉記上の変化に伴って転訛したものと解釈できれば、野倍坂、夜部村のヤベは、今日シブという地名として伝えられているということになる。

とすれば、野倍坂は飛騨の丘陵地の坂をいっているとみることができ、大宮は藤原京にあたることになろう。

従って「紀寺」を天武朝の高市大寺=大官大寺とする説は、いちがいに否定できない。

それは一般にいわれているように、天智朝の晩年に紀氏の氏寺として創建されたのかもしれないが、天武朝になって官寺として整備されたのではないだろうか。

あるいはそのことを示唆するかもしれないが、前にあげた『書紀』の天武天皇二年(六七三)の高市大寺を造る司として、紀臣訶多麻呂が任命されていることにも注意しておきたい。

紀臣訶多麻呂は、『日本書紀』天武天皇八年二月三日条に「紀臣堅摩呂卒(し)ぬ。

壬申の年の功を以て、大錦上位を贈ふ」とある、紀臣堅摩呂と同一人であるらしい。

壬申の乱の功績によって大錦上の位を追贈されていることからみても、その一族の氏寺が大官大寺に変容したことも、ありえないことではないであろう。

そこで行基のことであるが、右にみたように「紀寺」が大武朝大官大寺であると仮定すれば、行基はここで得度したと想定しなければならない。

その後この大官大寺では、天武天皇の病状がおもわしくなくなった時、川原寺、飛鳥寺と共に、病気回復の誦経がなされ、天皇が没した際には、この三寺の他に小墾田豊浦寺と坂田寺を加えた五寺で人を区別することなく供養布施をする無遮大会(むしゃだいえ)が営まれる。

大安寺への道

ところが『続日本紀』には、大官大寺の名がみえず、大安寺という寺名に統一される。

以下、『続日本紀』の記事を追ってみたい。大宝元年(七〇一)六月、正七位下の道君首名(みちのきみおびとな)に命じて、大安寺で僧尼令を講釈させている。同年に大宝令が施行されたことに伴って、その僧尼令を私説させたのであるが、のちにふれるように、行基はこの僧尼令に違反したかどによって禁圧されることになる。同じ年の七月には、造大安寺および造薬師寺の二寺官は寮に格上げされ、大安寺の造塔、造丈六像の二官は司に准ぜられる太政官の処分が下されている。翌大宝二年八月には、正五位上高橋朝臣笠間が造大安寺司に任命されている。

このように大安寺に関する一連の記事は、おそらく文武朝に大安寺の建設がなされたことを示すもので、『大安寺伽藍縁起并流記資財帳』に、文武天皇が九重塔、金堂を建て、丈六像を造ったと記載していることと符合するようである。

察するに、大官大寺という寺は、文武朝において大安寺と改称され、寺地あまた別の地に遷されたのではないだろうか。発掘調査の所見に従うと、大官大寺址は大安寺とみることもできる。

行基が「紀寺」=大官大寺で得度を受けようとすれば、堺市の家原寺のあたりから、丹比道(竹内街道)をまっすぐに東に向かったはずである。

古代の丹比道のルートをどれにあてはめるかは、新説などもあって決めがたいが、私は岸俊男氏の見解に従って、竹内街道とみておきたい。この道を東に向かえば、途中、前にふれた野中寺今西琳寺のそばを通ることになる。少年行基がこの寺と、どのような関わりがあったかは知ることができない。

野中寺は船氏の、西琳寺は西文(かわちのふみ)氏の氏寺と、それぞれ渡来系氏族との関係が推定されているので、行基の一族とつながりがあったという想像もできよう。

竹内峠を越えると大和である。

のちに横大路とよばれるまっすぐな道を東に進むと耳成山の麓に出て、しばらくして盆地を南北に走る中ツ道と交差する。

そこで中ツ道をとって南に行けば、まもなく飛鳥である。

檜隈と倭漢氏

天武十一年(六八二)、行基が得度を受けた年、宮は飛鳥浄御原(きよみはら)宮であり、飛鳥寺、川原寺、そして山田寺の伽藍は威風を誇っていた。

もちろん大官大寺もあった。二年前の天武九年(六八〇)に、飛鳥の南の橘寺が火災にあい、同年に皇后の病気平癒のために薬師寺の建立が始まった。

そのような飛鳥とその周辺の風景の中に、行基は身を置いた、ということになる。

天武十一年に得度の機会があることを、行基はどのようにして知ったかはわからない。

この年までに、行基はすでに大官大寺界隈にいたのであろうか。

それとも飛鳥の渡来系の人々によって、河内に得度の機会のあることの情報が伝わったのかもしれない。

飛鳥の西南の檜隈(ひのくま)の地は、渡来系の倭漢氏の定着したところである。

『日本書紀』の応神天皇二十年九月末に、倭漢直(やまとのあやのあたい)の祖阿知使主(あちのおみ)とその子都加使主(つかのおみ)か、党類一七県の人たちを率いて渡来したという記事かあるが、正確な年代はともかくも、檜隈の地にある檜隈寺(道興寺=とうこうじ)が、倭漢氏の一族、坂上氏の建立した寺とする「清水寺縁起」(鎌倉時代)の記録からみても、この地が倭漢氏と関係の深いことは事実であろう。

この倭漢氏から出た一族に文(書)氏があり、東文氏と袮ささるが、行基の一族の西文氏との関係が推定される。

というのは、六月と十二月の晦日に宮廷で行なわれる大祓の行事に唱えられる呪文が『延喜式』に載せられているが、それには「東の文(やまとのふみ)の忌寸部(いみきべ)の横刀(たち)を献る時の呪(ず)」とあって、さらに「西の文部(かわちのふみべ)これに准へ」と注記されて、東西の文氏が大赦に同じ役割で参画していたことをうかがわせるからである。

東文・西文氏の大祓への参加は、大宝神祗令にみられ、『続日本紀』大宝二年(七〇二)十二月三十日の条に「東西文部の解除(大祓の儀式)は常の如し」とあるから、すでに大宝年間に始まっていたことは間違いない。

天武朝に、文氏が呪文を唱えるような形式の大祓が行なわれていたかどうかは不明であるが、檜隈の周辺に定住していたことに想定してもよいであろう。

従って西文氏につらなる行基は、この東文氏と飛鳥において、あるいはそれ以前から関わりをもったのではあるまいか。

また、大祓の呪の内容は、渡来系集団のもたらした宗教の実体を伝える点においても興味深い。

*

謹請(きんじょう)、皇天上帝、三極(さんごく)大君、日月星辰、八方諸神、司命司籍(しさく)、左は東王父、右は西王母、五方の五帝、四時の四気、捧ぐるに銀人をもちてし、禍災を除かむことを請ふ。

捧ぐるに金刀もちてし、帝祚を延べむことを請ふ。呪(ず)に曰はく、東は扶桑に至り、西は虞淵(ぐえん)に至り、南は炎光に至り、北は弱水に至る、千の城百の闕(みや)、精治万歳、万歳万歳。

*

呪の内容は、神々の名をあげ、それに銀の人形(ひとがた)を捧げ、災を除かんとし、さらに金刀を捧げ、天皇の位のながからんことを祈るものである。

「皇天上帝」は天を支配する神で、「昊天(こうてん)上帝」と同じで、「三極大君」は天・地・人を神格化した神、司命は人の寿命を司る神、司籍は人の善悪を記録する神、東王父・西王母は神仙の名で、いずれも道教的な神名を列ねている。

このことは東文・西文氏の宗教の中に、明らかに道教があったとみてよい。

平成五年(一九九三)に、藤原京に関連する古代の下ツ道とよばれた幹線道路の側溝(橿原市小房=おうさ)から、「急々如律令」と道教の呪文が墨書された木簡が発見された。

ここからは他の呪具も出土していることから、六月と十二月の晦日に行なわれる大祓の儀式の場ではないかという説もあるので、「急々如律令」といった呪符を用いたのは文氏であった可能性があるので、やはり行基もそのような宗教的環境で育ったと思わざるをえない。

受戒後の行基の所在

得度を受けたのち、行基は二十四歳で具足受戒し、戒師は高宮(たかみや)寺徳光禅師であると『行基菩薩伝』は記している。

このことは『扶桑略記』の天平十七年(七四五)条にもみえるが、『続日本紀』や「瓶記」には記さない。

しかし吉田靖雄氏は、史料的には信憑性の高い部分を成しているという。

受戒とは、出家した者が守る戒律を受ける儀式のことである。

二十四歳でそれをなしたとすれば、持統天皇五年(六九一)の頃である。

|

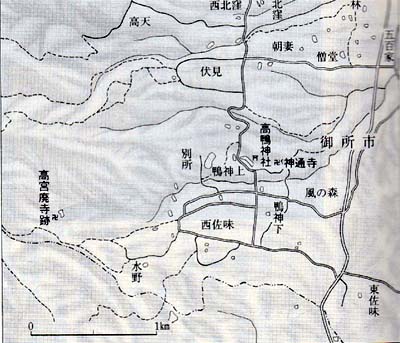

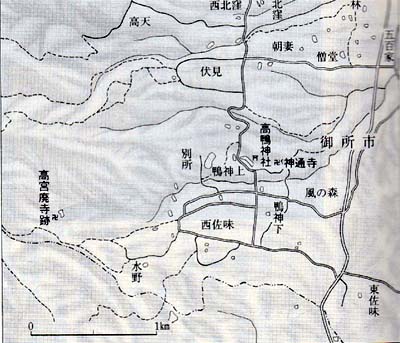

図19 高宮廃寺跡

戒師徳光禅帥のいた高宮寺は、奈良県御所(ごせ)市西佐味(にしさび)の高宮廃寺跡として今日に伝える寺のことらしい(図18)。 |

図18 高宮廃寺跡周辺図

|

高鴨神社の南西、金剛山の中腹、標高五五〇メートルのところに金堂跡と塔跡の礎石と基壇が残り、藤原京式の流れをくむ八葉(はちよう)複弁蓮花文軒丸瓦と扁行(へんぎよう)唐草文軒平瓦がセットになって出土している(図19)。

『日本霊異記』(上巻第四)によれば、高宮寺に百済の僧円勢が住んでいたというが、行基と戒師徳光との関係は明らかではない。

少し、高宮という土地についてふれておきたい。

『古事記』仁徳天皇段に、葛城の曾都毘古(そつひこ、襲津彦)の女である皇后の石之日売(いわのひめ、磐之媛)が、留守の間に天皇がが八田若郎女(わかいらつめ)という女性と親しくなったので、怒って難波から故郷に帰るときの歌に、高宮が次のようによまれている。

つぎねふや 山代河を 宮上り 我が上れば あをによし 奈良を過ぎ

小楯(おだて) 倭(やまと)を過ぎ 我が見が欲し国は 葛城高宮 吾家(わがへ)のあたり |

「つぎねふや」は、山代にかかる枕詞。「山代河」は淀川。

「宮上り」とは、川を遡って、高宮の方に向かうという意味だろう。

「小楯」は「ヤマ」にかかる枕詞で、この場合の「倭」は、古代の城下(しきのしも)郡大和(おおやまと)郷あたりを指し、今の天理市の周辺である。

この歌にあるように、仁徳大皇の皇后の出身地は葛城高宮であった。

また、蘇我氏も葛城の高宮に関わっている。

『日本書紀』推古天皇三十二年十月条に、蘇我馬子が、葛城県は自分の本居であるので、自分の領地にしたい旨を人をして天皇に奏さしめ、天皇に拒否されているが、皇極元年(六四二)、是歳条では、蘇我蝦夷が葛城の高宮に祖廟をつくり、ここで天子の特権とされる六十四人からなる方形の群舞、八竹の舞いをしている。

このことは、本来葛城氏の本拠地であった葛城の高宮のあたりが蘇我氏の手にわたったことを意味するものと解することができる。

さらに持統天皇六年(六九二)正月二十七日条に、天皇の高宮への行幸を記している。

なぜ、持統天皇が葛城の高宮に行幸したのか不明ではあるが、この地が天皇にとって何か特別の意味をもっていたにちがいない。

持統天皇が三十数回にわたって吉野に下ったことはよく知られているか、その動機は吉野が神仙境に擬せられていたことによる宗教的なものであったならば、後に記すように葛城もまた、神仙世界とみなされていたので、吉野行と同様の行動であったと考えることもできる。

ここで、また憶測めいたことを書くことになるが、右にみたように行基の受戒は二十四歳のときで、持統天皇五年である。

その翌年に持統天皇は高宮行幸をしているのであって、もし行基が高宮寺に滞在していたならば、両者は出会っているかもしれない。

しかし、仮にそうであったとしても、行基の活動はこれより後に展開されるので、たいした意味をもつものではあるまい。

前に、葛城襲津彦の女(むすめ)である仁徳天皇の皇后のことにふれたが、この葛城襲津彦が新羅から連れかえった捕虜が、桑原・佐糜(さび)・高宮・忍海(おしみ)の四つの邑の漢人(あやひと)らの始祖であるとする伝承が、『日本書紀』神功皇后五年三月条に記されている。

四邑の地名はいずれも葛城あたりのものであって、渡来系の集団の居住地であったとみることができる。

行基が受戒のために、この地を選んだ理由を詮索すれば、行基が渡来の家系であったことによるとも考えられる。

もし行基が、この金剛山の中腹にあった高宮寺にしばらく滞在していたとすれば、この周辺の当時の宗教的な環境にもふれておかねばならない。

『日本書紀』の雄略天皇四年(四六〇)二月条の葛城山における狩りの記事において、天皇が会った一言主(ひとことぬし)神のことを仙(ひじり)のようだとし、さらにその神のことを現人神(あらひとがみ)といっていること、またその場所を仙境を表す丹谷(たにかい)ということばを用いていることなど、葛城山(金剛山)を神仙境とみなしている。

また『続日本紀』文武三年(六九九)五月条には、修験道の開祖とされている役小角が呪術を使うので有名であり、死霊とでもいうべき鬼神を使役したと記しているが、鬼神を使うというのは道教の教典にみられる表現であり、役小角は道術(道教の呪術)を駆使できる人物であったとみられる。

従って道術者としての役小角と雄略記の仙境としての葛城山の叙述とに、よく対応するものである。

『日本霊異記』には役小角が「大和国葛木の上の郡の茅原(ちはら)村の人なり」とあり、上田正昭氏は葛城の鴨(賀茂)の神を奉斎する高賀茂氏の出身であったことを指摘している。

高鴨神社とさほど離れていない高宮寺において、このような環境の中で山岳仏教の修養がなされたのではないかと思われる。

そのような文脈から『日本霊異記』の高宮寺のくだりをみると、行基がここにおいて受戒したもう一つの意味が探れるかもしれない。

『日本霊異記』の高宮寺の百済僧、円勢の記述は、「聖徳皇太子、異しき表を示す縁」(上巻第四)の中にある。

前段は聖徳太子が、片岡村(奈良県北葛城郡王寺町付近)で乞食が聖者であると見抜いた太子という聖人の通眼について書かれている。

それを受けて、高宮寺が次のように語られる。

高宮寺の北の房に願覚という僧がいたが、常に朝に房から出て里に行き、夕方に寺に帰って来る。時に、円勢の弟子がこのことを見て、師に話したところ、「そのことについて言ってはならぬ。黙っておれ」と諭された。

そこで弟子は壁を破ってひそかに願覚の部屋をのぞいたところ、光が放たれていて照り輝いていた。

弟子は再びこのことを師にいった。師は「そんなことがあるので、自分はおまえを戒めて、語ってはならないといったのだ」と答えた。

しばらくして願覚は死んだので、その弟子は師に命じられて火葬した。

その後弟子は近江に住んだが、人から「ここに願覚師がいるよ」と教えられたので、そこにいくと、「このごろ会見なくて恋しく思っていた。元気かね」と声をかげられた。 これこそ聖の生まれ変わりである……。

前段は聖徳太子のことと関連させて語られているが、高宮寺の円勢が、願覚を聖者と見抜いていたという彼の通眼をとりあげたものである。

通眼とはこの場合、天を見抜く力といってよく、山林修行によって得られる術であったと思われ、葛城の山中でなされていた修験の法と変わるところがなかったのではないかと考えられる。

行基がこうした術を会得するためにも、葛城の高宮寺に受戒の地を求めたのかもしれない。

『日本霊異記』の中巻第二十九(本書七章参照)に行基の天眼について語られている。

天眼も通眼も同じ意味であって、『日本霊異記』の作者は行基の異能にひたすら注目しているが、そうした能力の一端は高宮寺で高められたとみることはできないであろうか。

*

ある夏の初めに、私は高宮廃寺跡を訪ねた。

御所市の西佐味から古代には葛城山とよばれた金剛山への登山道をのぼった。

西佐味の集落から約二〇分ほどいったところに廃寺跡があるが、礎石のあるあたり一帯が、今はうっそうとした杉林となって薄暗い雰囲気であった。

いかにも山林修行の場らしい。

前の晩、梅雨の名残の雨があったためか、その日は晴れていたにもかかわらず、登山する人はなく、しばらく私はたった一人で、ここで受戒した行基のことをしきりと思いめぐらした。

いったい、行基とはどんな僧だったのか。

*

法相宗を伝えた道昭

高宮寺以後の行基の足跡は、『行基菩薩伝』に「初めて法興寺(飛鳥寺)に住む。

次に薬師寺に移る。

法相大宗を学ぶ」とあり、『続日本紀』の行基伝には「初めて出家せし時、瑜伽唯識論(ゆかゆいしきろん)を読みてその意を了(りょう)しぬ」と記す。

瑜伽論、唯識論は法相宗の論書であるから、行基の修めたのは『菩薩伝』にいうように法相大乗としてよい。

唯識とは、あらゆる存在は唯(ただ)識(すなわち心)の働きで表された仮の存在に過ぎないとする唯心論であり、ヨーガ(瑜伽)という実践を通して識のあり方を汚れた状態から清浄な状態へと変革させることである。

興福寺の住職、多川俊映氏は、唯識について次のようにわかりやすい説明をしている。

*

私たちの認識というもの、つまり、ものごとの(私にとっての)意味を知り分けようとすることの実際は、いついかなる場合も外界のまる写しというものではなく、その心のありように即して外界が認められるものであるということになります。

つまり私たちの心こそが、ものごとをつくり上げ、かつ、その内容を決定しているのだといわなければなりません。

これが、唯識あるいは唯識所変ということであります。

そしてそのことを裏返すならば、私たちというのは、わが心の働きによって知られた限りの世界に住んでいるものであるということになります。(『唯識十章』)

*

この法相宗の日本への第一伝は道昭で、飛鳥寺、つまり法興寺の禅院で後輩に教えたと『続日本紀』の伝にいうのであるが、行基が瑜伽論、唯識論を飛鳥寺で学んだかどうかはわからない。

道昭も渡来系の氏族、船氏の出身である。

『日本書紀』によれば白雉四年(六五三)五月、道昭は大使吉士長丹(きしのながに)の第一船に一二一人らと共に乗り、唐に向かう。

この時、大使高田首(たかたのおび)根麻呂の第二船は、薩摩半島の南で沈没している。

『続日本紀』文武四年(七〇〇)三月条の伝によれば、入唐後玄奘三蔵を師とし、また師にかわいがられ、同じ部屋に住み、帰朝の折には舎利と経論をことごとく授けられたという。

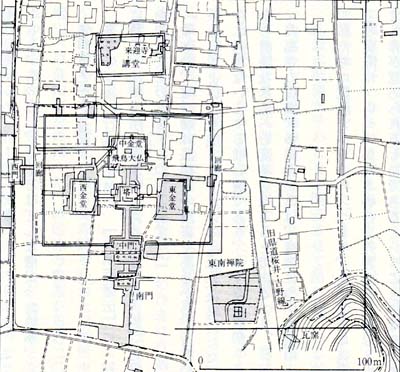

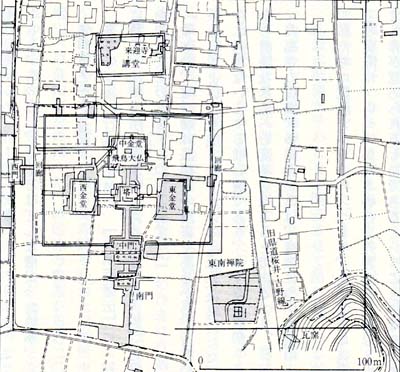

また帰国後は、法興寺(飛鳥寺)の東南隅に禅院(図20)を建てて住し、天下を周遊し、路の傍らに井戸を掘り、各地の津や渡し場には船を備えつけたり、橋を架けたりし、七十二歳で亡くなり、遺言に従って栗原(高市郡明日香村)で火葬したともいう。

よく知られているように、玄奘はインドを巡歴し、持ち帰った経典を新しく漢訳し、従来の誤りを正したのであるが、その訳場は長安の弘福寺があてられた。

弘福寺は長安の朱雀街西第三街北端、修徳坊の西北にあって、景耀門を入ってすぐ東のところである。

のちの神竜元年(七〇五)に興福寺と改められる。道昭もこの訳場で翻経の作業を見つめ、教えを受けたはずである。

その帰朝の年代は明らかではないが、斉明六年(六六〇)あるいは七年頃、坂合部連(さかいべのむらじ)石布(いわしき)らの帰国に同行したらしい。 |

図20 飛鳥寺と東南禅院の伽藍配置

(坪井清足「飛鳥寺と国分寺」による。アミメは発掘された区域)

|

道昭と行基

年代的にみて、行基は道昭に飛鳥寺で会うことができたのは確かであろう。

行基に道昭の影響が直接あったかどうかは、史料の上では確認できない。

ただ『続日本紀』文武天皇四年(七〇〇)三月の伝には、道昭は天下をあまねく巡り、路の傍らに井戸を掘り、各地の津や渡し場には船を備えつけたり、橋を架けたりしたこと、さらに山背国の宇治橋も、道昭によって初めてつくられたことを記しているのであるが、渡津に船を備え、橋を架けるという行為が、のちの行基のそれと似ていることは確かである。

右の伝の中で、従来より問題とされているのは、宇治橋の建立を道昭とすることに対する疑義である。

というのは現存する宇治橋断碑に、山尻(山科)の恵満(えま)の家から出た道登(どうとう)が、大化二年(六四六)に架橋したとあり、道昭によったとは記されていない。

『日本霊異記』上巻第十二にも、「高麗の学生(がくしょう)道登は元興寺の沙門なり、山背の恵満の家より出でて、往にして大化二年丙午、宇治橋を営(つく)り……」とあって、やはり宇治橋をつくったのは道登であるという。

従って『続日本紀』の宇治橋の建立を道昭とする記事に対して、疑問とする説が有力である。ところが近年、宇治橋は道昭によって架けられたとする見解も出されている。

*

年齢的にも、もし宇治橋が大化二年につくられたとすれば、道昭は十八歳であり、造橋を指揮できる地位にあったとは思えない。

従って断碑にいう、大化二年の道登にこそ架橋を伝承とし、実際には後年、道昭によって宇治橋が建造されたとするのである。

一方では、道昭と行基は帥弟関係ではなかったとする指摘もある。だが師弟関係ではなかったとしても、行基が出家して間もなく飛鳥寺にとどまり、そこに唐より帰った道昭がいて、「天下行業の徒、和尚に従ひて禅を学べり」(『続日本紀』)とあることから察して、行基が道昭の影響を受けなかったとみることは、現実性を欠きはしないだろうか。

やはり行基の後年の社会事業、つまり利他業は、道昭のもとで学んだことによるとみた方が自然であるように思われる。

top

****************************************

|