|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

七章 八重山の歴史と風土 大田静男

|

|

石垣島の「アンガマ」は、珍問答や踊りなどで

祖先の霊を供養する独特の祈りの行事。

あの世からの使者ウシュマイ(翁・おきな)とンーミ(媼・おうな)が

花子(ファーマー)と呼ばれる子孫を連れて

現世に現れて、家々を歌い、踊りながら訪問する

|

1 多様な文化を育む歴史 top

美しい街並みの島々

八重山諸島はその名のように八重に重なる山脈が美しい。

沖縄県最高峰の於茂登(おもと)岳のある石垣島やジャングルに覆われた西表(いりおもて)島など古成層の島々と、竹富島をはじめとするサンゴ礁からできた島など、有人島一二、無人島二〇からなる。

黒潮は島々の岸を洗い、サンゴ礁のリーフには、終日波の花が咲く。その内側のラグーン(礁池)には色鮮やかな魚や藻や貝類が叢生する、島人の生活の場である。

有名なイリオモテヤマネコや、氷河期の生残りといわれるアサヒナキマダラセセリなど、生きた化石と呼ばれる生物が生息している。

河口にはオヒルギ、メヒルギなどのマングローブが繁茂し、ヤエヤマシタン、リュウキュウチシャノキなど、八重山を北限とする植物も多い。

緯度も北緯二四度と日本で最も低く、そのため日本で一番多くの星座が見えるという。

大洋の中で空気が澄み、ジェット気流の影響が少なく天体観測には好条件の位置にある。

八八の星座のうち見えないのは南極に近い八星座だけであるといわれる。

近世八重山では稲、粟、麦など播種の時期を定めるため各村に「星見石」が設置され、スバル座が観測された。地元で製作された「星図」も残されている。

星や月を讃える歌や民話も多く残されている。

八重山の先史時代

沖縄本島では三万二〇〇〇年前の山下町洞穴(どうけつ)人、一万八〇○○年前の港川(みなとがわ)人、宮古島ではピンザアブから出土した二万六〇〇〇年前の洞人など後期旧石器時代の新人が発見されている。

しかし、八重山ではまだ一万年前の人骨は発見されていない。

しかし、大陸との陸続きだった時期があり、八重山でもいずれ発見されるに違いない。

八重山群島殼西端の与那国(よなぐに)島から、晴天には台湾を眺望することができる。

そのため大陸への道が想定でき、南の波照間(はてるま)島はバシー海峡を通して東南アジアの島々へと連なる。

地理的条件から大陸や東南アジアから人々が渡来して来たのであろう。

八重山の先史時代は前期と後期に分かれる。前期は下田原(しもたばる)式という土器や半磨製石斧が特徴である。

遺物は放射性炭素測定値では三六六〇年から三七四〇年前の結果が得られている。八重山に人が住みついたのは三五〇〇年前後であろう。

後期に入ると土器を伴わない、シャコガイの大型磨製貝斧を中心とする無土器文化が登場する。

石垣島名蔵の神田貝塚は無土器文化として知られていたが、その近辺から下田原土器が発見され大田原遺跡と名づけられた。

両遺跡の発掘が行われた結果、無土器の神田貝塚の層が有土器を伴う大田原遺跡の上層に位置していたことが明らかになった。

無土器から有土器へという常識がここでは見事にくつがえっている。

この不思議な現象について考古学界では、東南アジアの島々に連なる文化を持つ集団が渡来し展開したとする説と、同一系統の集団が連続しているという説がある。

オセアニア地域の先史文化には有土器から無土器へという現象が認められるという。

なお、八重山の先史時代には、縄文文化はここには届いていない。

土器から無土器へと進んだ先史時代は、多くの謎を秘めながらやがて土器時代へと進んでいく。

グスク時代の八重山

琉球史では一二世紀前後から、薩摩が沖縄本島に侵攻する一七世紀初頭までを「古琉球」(こりゅうきゅう)と呼んでいる。

この時期、沖縄本島では按司(あじ)と呼ばれる豪族たちが割拠(かっきょ)し、東アジアや東南アジアに進出し交易する中で、三山(さんざん)時代を経て統一した琉球王国が成立する(一四二九年)。

まだ三山時代の一三九〇年、八重山は宮古とともに中山王府(ちゅうざんおうふ)に入貢した。

八重山では統一した勢力はなく、誰が朝貢したのか不明である。

当時の八重山は遺跡の規模からすると小規模な村落共同体である。その頃の時代をグスク時代と呼ぶ。

グスクは、奄美(あまみ)から与那国島までシュク、スク、グスクなどと呼ばれる。

これらは、小さな石囲いから城塞を思わせる大規模なものまであり、「城」「聖域」「集落」などの諸説がある。

八重山にも様々なタイプの「グスク」がある。

なかでも石垣島大浜のフルストバル遺構はグスク時代を代表する遺跡で、年代は一五世紀前後から一七世紀にかけてのものである。

遺跡の範囲は二一ヘクタール、石塁遺構の長さ二〇メートル内外を標準とする方形の区画で一五ヵ所もある。

遺跡からは青磁、白磁、骨製ヤス(漁具)ほかが出土している。

この時代、八重山各地の遺跡からは夥(おびただ)しい数の青磁や白磁が出土する。 |

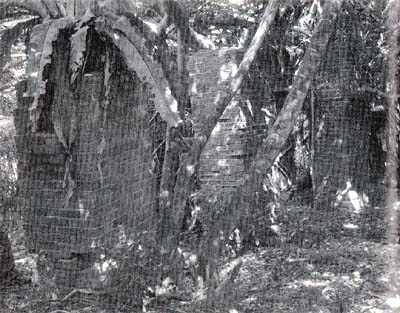

オヤケアカハチの居城と伝えられるフルストバル遺跡

|

脆(もろ)い土器で生活をしていた人々にとって高価な磁器は倭寇(わこう)の品とか、中国からの交易品など諸説がある。

近年は八重山の人々が海を越え中国へ渡り交易したという説もある。

一四世紀の中国(明国)は民間人の海外交易を禁止する「海禁政策」をとっており、出土した青磁等は密貿易の品かもしれない。

古琉球の八重山は各地に小さな村落共同体が点在していが、一五世紀前後には各地に豪族が登場した。

なかでも大浜村を拠点とするオヤケアカハチは王府へ朝貢を断ったことを理由に、一五〇〇年、首里王府と宮古の征討軍によって討伐された。

その戦の先陣をきったのは巫女(みこ)たちで、征討軍とアカハチ軍の戦では双方の巫女が先頭となり敵を調伏させるため呪詛(じゅそ)や舞を踊ったりしている。

太古の戦を彷彿させる。

八重山の遺跡から刀や槍などの武器は出土していない。せいぜい骨製の鏃(やじり)ぐらいである。

鉄のない古琉球の八重山は武器のない神々を中心とした平和な社会であったのであろう。

この戦以降、八重山は王国の版図(はんと、領土)に組込まれることになった。

薩摩の侵攻と人頭税

首里王府の支配下に置かれた八重山はアカハチ征討に功績のあった者や有力者を統治者とした。

統治者は頭(かさ)、御獄(うたき)信仰の頂点に立つ神職は大阿母(ほるざーまい)と呼ばれ、王府から辞令書が授けられた。

一六〇九年、薩摩藩は琉球に侵攻し、支配下に置いた。琉球は幕藩体制に組込まれ、身分制度等、諸制度が確立した。 薩摩藩は検地を実施し、租税額を決定した。

八重山の租税は米、粟(あわ)、貢布(こうふ)であった。

税は「頭懸」(ずかけ)という頭数を基準とする人頭税で、一五歳から五〇歳の男女に当てられた。 額は村々の所在地や年齢区分によって個人の負担が違った。

水田のない島の人たちにも米が割り当てられ、そのため人々は危険な海を渡り、石垣島や西表島などで泥にまみれ稲作をした。 |

フクギと並んで沖縄の代表的な木・

ヤラブ〈照葉木〉並木(石垣市宮良)

|

布は上納布のほかに時には王府からの特別注文にあたる御用布なども織らされた。

女性たちは村の布織屋に集められ、村役人の厳しい監視のもとで布を織らされた。

御用布は王族や薩摩藩や江戸幕府などへの献上品で、デザインは王府で描かれ「御絵図帳」として村に送り布や色、柄を指示したものであった。

織りは、精巧な技術のため日数を要し、御用布を織るのは名誉とされたが、女性の負担は大変であった。

その陰には女性たちの血の滲(にじ)むような苦労があった。

八重山上布(じょうふ)は上納されると薩摩藩が薩摩上布として販売した。

八重山上布として名前が全国に知られるのは明治に入ってからである。

幕藩体制も次第に浸透し、その政策違反者には厳しく処断した。

そのいい例が、八重山キリシタン事件である。幕府は鎖国政策をとりキリスト教を禁正していた。

そんな一六二四年、石垣島にスペインの宣教師ルエダ神父が上陸し、元宮良頭職の石垣永将(えいしょう)と出会いキリスト教を布教した。

ルエダ神父の滞在中、永将は彼を招いて親交を深め、牛を送ったりした。

やがて永将はルエダ神父からキリスト教の洗礼を受けたといわれる。

そのことが王府や薩摩藩の知るところとなり、永将は国禁を犯した罪で処刑、家族は島流しや弟は火あぶりに処せられた。

これは、琉球で起きた唯一のキリシタン事件である。

永将は南蛮交易をしていたといわれ、この事件は幕藩体制、鎖国政策、キリスト教禁止令が辺境の島にも及んでいたことを示す事件である。

後に火番盛や遠見台などを設置し異国船の監視を強化していく。

甚大な被害をもたらした大津波

一七七一(明和八)年三月一〇日(旧暦)の午前八時頃、石垣島南南東四〇キロの海底で起きた地震は大津波となり、八重山、宮古の島々を襲い両諸島あわせて一万二〇〇〇人前後の犠牲者を出し、家屋、田畑は流失し大被害を与えた。なかでも石垣島の被害は大きかった。

大津波を記録した古文書には、地獄絵図さながらの状況が描かれている。

大津波の被害は与那国島を除くほとんどの島に及んだ。

犠牲者の比率をみると、震源地に近い石垣島東部や北部の村々で仲与銘村一〇〇%。白保(しらほ)村九八・二二%、安良村九五・六四%、大浜村九一・七九%と全滅やほぼ全滅の状態で、他にも宮良(みやら)、真栄里(まえざと)村なども流潰した。

石垣島の大津波の犠牲者は九三一三人にも及び、田畑、家屋の被害は甚大であった。

食糧はなく、家屋もなく津波の再来をおそれて山中へ逃げるなど人心は動揺した。

大災害に追いうちをかけるように、赤蠅が発生し牛馬一〇〇頭が斃死し、さらに疫病が蔓延し、凶作、飢饉(ききん)が相次いだ。

一七七六年から一七七八年にかけて餓死者二六八一人、病死一〇五二人、合わせて三七三三人が死亡した。

八重山は惨憺たる状態となった。生き残ったわずかな人々での、村の維持・再建は困難となった。

そのため王府は被害が少ない竹富島や波照間、小浜(こはま)島などから移住させて村を再建し、また新しい村を創建した。 大津波後、王府は婚姻の奨励や婦女子の一部免税等で人口の増加をはかったが減少傾向に歯止めはかからなかった。

人頭税は定額のため、人口の増減によって負担が比例した。

津波以前は年々人口が増加し、個人の納税額は年々軽くなっていた。

しかし、多くの人たちが大津波の犠牲となり、人口が激減したため、その負担は生存者の肩に重くのしかかった。

貧しい者たちは身売りし、下男となる者、盗賊となる者、希望を失った女性たちの間では、堕胎や間引きが頻発した。

役人は横暴を極め恣意的な収奪を重ねた。

八重山の人口が津波以前に回復するのは明治になってからである。

今年の豊作を感謝し、来年の豊穣と安全を

祈る西表島の節(しぃち)祭

八重山の祈り、祭り、歌

八重山は「詩の国、歌の島、踊りの里」と呼ばれるように、芸能が盛んである。 芸能は荒(あら)ぶる神々の魂を鎮めるために奉納されたといわれる。

年々来襲する台風、干ばつ、自然の猛威の前に人々は必至に祈願し、ひれ伏した。

神々が天降る社(やしろ)を御嶽(うたき)という。

その中で、最も神聖な場所をイピ(威部)という。神々に仕える巫女を司(つかさ)という。

司は稲、粟、麦など穀物の播種(はしゅ)から収穫、そして収穫祭、来年の豊年祈願と、集落によっては二四回の神行事を行う。

司は花米で占い、神々の意思を氏子(うじこ)に伝える。

年中行事の中で最も華やかなのが豊年祭や結願祭、節祭である。

豊年祭はプーリイ、プーリンなどと呼ばれ旗頭(はたがしら)が立ち、太鼓や銅鑼、舞踊などの道行きが行われる。

特に石垣市四ヵ字の祭りは盛大で、十余の旗頭が林立する。 |

最大に旗頭が立ち並ぶ、華やかな豊年祭 |

旗頭の制作には村一番の細工人や能書家が腕を競い、花や蝶、旭など様々な意匠を凝らし、幟(のぼり)にはめでたい文字が大書される。

七〇キロほどの旗頭を若者たちが扱い、蒼穹(そうきゅう)の空に林立する様は一幅の絵巻である。

邪気を祓うため戸板に載った若武者がたたかい、大綱が曵かれ、熱気は最高潮となる。

豊年祭に仮面の神々が登場する集落もある。

アカマタ、クロマタなどと呼ばれ、夜のとばりがおりる頃、仮面を被り蔓草(つるくさ)を身にまとい杜(もり)から現れ、各家々を訪れ豊穣や無病息災、来年の豊作を授ける。

一晩中、集落中には太鼓と歓喜の歌が響き、神々は夜明け前、杜に帰っていく。

この祭りの内容は秘密で、祭りの参加者や見物者に厳しい制限がある。

録音、撮影、筆記などが禁止され、掟を破ると厳しい制裁が下される。

結願祭は稲粟をはじめ、諸作物の収穫を神に感謝する祭りである。

弥勒(みろく)神が登場し、棒術や獅子舞、狂言や舞踊などが延々と続けられる。

節祭は、節変りで昔の正月ともいわれる。

西表島祖納(そない)、星立(ほしだて)、石垣市川平(かびら)などが盛んである。

西表島では祭りに備えて海から砂を運び、家の庭にまき、植物の蔓を家の柱に巻きつける。

ご馳走が振舞われ、翌日は旗頭を立て、道踊りや棒術、船漕ぎ儀礼などが盛大に開催される。

石垣市川平では蓑笠に身を包み、顔を隠したマユンガナシという神が登場し、招かれた家々を訪ねて人々に豊穣を授ける。

「安里屋(あさとや)ユンタ」で名高い竹富島は種子取祭が二日間、島を挙げて行われる。

棒術、舞踊、狂言、組踊りが演じられる。

八重山では旧暦七月は仏の月といい、神行事は一切行われない。

先祖の霊を慰めるソーロン(精霊会)が行われる。

仮面をつけたウシュマイ(翁=おきな)とンーミ(媼=おうな)に連れられ、花笠を被ったファーマー(子孫)と呼ばれる集団が、家々を訪れ舞踊を披露する。

合間には翁と媼が裏声を使い、観客と面白おかしく問答を繰り広げる。また、七月念仏歌を歌いながら、集団で念仏踊りをする地域もある。

八重山には八〇〇とも九〇〇とも言われる歌があるという。

男女が野良で掛け合いながら歌う古謡や三線を用いた節歌がある。

中でも代表的なのは「トゥバラーマ」であろう。語源は「高貴な人」「とぶらふ」など諸説がある。

男女が愛を歌い掛け合う姿は古代の歌垣を見るようである。

旧暦八月二一日夜には、六〇年も続く伝統ある「とぅばらーま大会」が開かれる。

2 近代の荒波と産業の興り top

琉球処分と沖縄

一八七九年三月、明治政府は警察官、軍隊約五六〇人を派遣し武力を背景に「琉球処分」を断行した。

八重山にも処分官が派遣され役人に天皇への忠誠を強制した。

役人たちは日本統治に反対し、藩王への忠勤を誓う血判誓約書をつくり抵抗した。

不穏な状態が続いたが、警官によって弾圧され運動は終息した。

しかし、日本の支配に反対し清国の援軍を求めて脱出する人たちもあとをたたなかった。

彼らのことを脱清人という。

八重山の役人の中にも彼らの影響を受けて、密かに運動をする者たちもいた。

脱清人の運動の拠点は清国福州の琉球館であった。島の役人の中には漂流を装い清国へ脱出した者もいた。

運動の主導者たちは北京や上海に赴き嘆願を繰返した。

というのも、一章にもあるように、琉球王国は中国(清国)との間に冊封関係を結んでいた。

つまり琉球王国の地位は清国皇帝によって、保証されており、清国は琉球の宗主国と見なされていたわけである。

彼らが活動しているころ―― 一八八〇年「分島・改約問題」が起きた。

これは明治政府が清国との間に結んでいた「日清修好条規」を改正し、欧米並みの最恵国待遇を得るためであった。

琉球王国の宗主国として、日本政府による琉球処分に抗議していた清国は、事態打破のため世界漫遊の途次、清国を訪れた前アメリカ大統領グラント将軍に調停を依頼。

グラント将軍は琉球諸島分割を提案した。

これを受けて明治政府は、「日清修好条規」に清国が最恵国待遇を追加するなら八重山・宮古両先島を清国に譲渡するという案を提案、両国が協議し議案は清国の調印を待つばかりであった。

しかし、内憂外患の状態にあった清国は調印を引き延ばし、この「案」は廃案となった。

こうして清国の援軍を期待した脱清人たちの運動は挫折した。なかには抗議のため自決する者もいた。

帰国せず大陸で骨を埋めた者もいる。

清国から密書を携えてきた八重山の役人も警察の厳しい監視で身動きできず、また民心がムチとアメの明治政府の政策を受入れる中で運動の基盤はなくなり、雨散霧消した。

日本が清国に先島を割譲する交渉を進めていた一八八四年、清仏戦争が起きた。

フランスの新聞は、清仏戦笋は台湾にも戦火が広がり、間もなくマジコ島(宮古島)を占領して軍の修船所や仮病院を造る予定であると報道した。

フランスの先島占領計画はフランスの海軍士官が八重山を貰い受けるようフランス政府に建議し、日本政府と談判して欲しいと述べていたともいわれる。

幸いにもフランスの占領計画は実施されなかった。

明治政府の清国への割譲、フランスの占領計画と、明治初期の両先島は、島人たちの知らぬまに、東アジアの激動する政治の舞台に立たされていたのである。

このような日本や米国の国家の差別と抑圧の論理は、今日まで続いている。

一九四六年、米国海軍政府は八重山、宮古を沖縄から分離し、「鹿児島県に帰属させる」と主張し、さらに一九六〇年代、日本政府は教育権だけの返還構想を出したりしている。

八重山(沖縄)に対する国の姿勢は今もかわらない。

西表島の炭坑

西欧列強の東アジア進出の情勢を背景に、田代安定の「八重山防備論」や福沢諭吉の「宮古八重山を何如せん」に代去されるように、八重山に軍隊を置き、外国からの侵略に備えることが論じられていた。

福沢は八重山の港に軍艦を繋ぎ、陸上に兵隊を駐屯させ、八重山より宮古沖縄、鹿児高間に電信を通じ、軍艦は近海を巡回させる。

また西表島から石炭が採れることに注目し、八重山は「殖産の上からも軍略の上より論ずるも我が宝もの」と論じた。

これより先の一八八六年、山県有朋内務大臣は沖縄、宮古、八重山、五島、対馬など国境の島を巡視した。

「復命書」の中で国防の見地から軍備を整え、国家意識を高めるため教育を盛んにし、旧慣や租税は据え置き、砂糖、畜産、石炭の振興を図ることを強調した。

軍隊の配備は、日清戦争で日本が台湾を植民地としたことで版図は南に押し広げられた。

そのため必要性がなくなり、一九四一年に西表島に軍隊が配備されるまで、軍隊の駐屯はなかった。

一八八六年、西表島で三井物産による石炭採掘が始まった。

西表島の石炭は燃える石として島民に知られていたが、首里王府はペルリ艦隊などが地質調査をし、琉球に石炭を求めることを警戒し、八重山蔵元に石炭がある場所は樹木を植えて隠し、異国人に教えてはならないと命じた。

だが薩摩の知るところとなり、禁令を破った男は流罪となった。

三井物産による石炭採掘は沖縄県内の囚人を使役して始まった。囚人労働による採掘は太政大臣の布達によるものであった。

政府の後押しで始まった石炭事業は、当初、福建、アモイ、香港などに輸出し順調であったが、一八八九年、突然事業は中止となる。 マラリアによる死亡者が続出し坑夫が引揚げたためといわれる。

三井の撤退後、西表島の炭坑事業は、本土資本や、台湾人等が経営し事業は浮沈を繰り返した。

坑夫たちは沖縄本島、鹿児島、福岡、台湾などからやってきた。中には騙されて来た者たちもいた。

地底での苛酷な労働から逃亡者も出た。 |

「天然の監獄」と称された西表島の炭坑。

いまも密林の中にひっそりと残っている宇田良〈うたら〉炭坑跡

(撮影/松田良孝)

|

しかし、運よく逃げ延びる人はまれで、ヒトゴリ(人狩)という炭坑の雇われ暴力団に捕まり、半殺しにされ、時には銃で撃たれたという。

借金が増え、炭坑から出ることも不可能に近いため、厭世自殺や炭坑から出るため殺人を犯す者までいた。

当時の新聞は「本当の鬼界ヶ島」「救を求むる坑夫の叫び」「ダイナマイトを胸に懐いて爆死す炭坑坑夫の厭世自殺」等と報じている。

密林に覆われた孤島西表島は天然の監獄であった。

この炭坑も戦争で採炭が中止となり、戦後は細々と採掘されたが、一九六〇年を最後に、ヤマは眠りについた。

西表島のジャングルには、ポッカリと口をあけた坑道や建物の一部が蔦(つた)や樹根に覆われて残っている。

顧みられることのない無縁仏や墓標が、現在もひっそりと建っている。

日本政府の近代化政策

琉球処分後、近代化の波は先島にも押し寄せてきた。

琉球処分の年、在番(ざいばん)制度は廃止され、警察、税務署が設置された。

一八八〇年には八重山島役所、小学校も設置された。その後、教育勅語、御真影が下賜され、皇民化教育が始まった。

国民の三大義務といわれた教育、納税、徴兵のうち遅れていた徴兵制度も、一八九八年から始まった。

徴兵された若者たちの入隊先は九州であった。島から外に出る機会のなかった人たちには、軍隊生活の厳しさよりも、新しい文化に触れ、給料がもらえ、技術が覚えられる軍隊は、孤島の青年たちにとってある意味では魅力であったようだ。

彼らは帰ると、在郷軍人会を組織し地域に軍事思想を普及し、皇民化を内から積極的に推進した。

日露戦争では八重山から初めての戦死者を出した。

最も遅れていた「土地整理事業」にも一八九九年から着手した。

事業は土地の所有権を確定し地価の査定、地租を賦課するものであった。

一九〇二年、土地整理事業は終わり、翌年から地租条例が施行された。これにより人頭税は廃止された。

一九〇三年一月一六日、新税法施行を記念して盛大な祝賀会が開催された。

会場には「平等」の額が掲げられ、周辺には旗頭が立てられ士族、平民老若男女が参加し、大綱を曵き祝った。

竹富島ンブフルには「日の本を照らす光はてんか下 曇らぬ御代そと登かり気留」と和歌を記した「新税法実施記念碑」も建てられた。

人頭税、役人の横暴や不正に呻吟(しんぎん)していた平民たちは、学問によって士族と肩を並べたり、見返すこともできると新時代の到来を歓迎した。

彼らは士族や脱清人たちの王国再興よりも、明治政府の近代化政策を支持したといえる。

しかし、民衆の夢は近代資本主義という新たな妖怪に脅かされることになる。

八重山開墾と製糖業

土地整理事業がまだ始まらない一八九一年、「八重山開墾規則」が制定され、旧士族階級の首里や那覇の人たちを始め、起業を許されなかった「内地人」にも開墾の許可がおりた。

徳島の糖業家中川虎之助もその一人であった。中川は名蔵に数十人の農夫をひきつれ自ら乗りこんできた。

中川の糖業は洋式馬耕による開墾をし、甘蔗(かんしょ、サトウキビ)も在来種とハワイ種を植え、成功すると輸入糖を防ぐとして、糖業界からも注目を集めていた。

しかし、中川の経営はマラリアなどの風土病に悩まされ、資金の行きづまりなどで、経営は火の車となった。

中川は東京の砂糖問屋や政治家などと経営拡大のため、石垣島の原野およそ三五〇〇町歩(二四・八平方キロメートル)という広大な開墾借地願いを沖縄県知事に申請した。 |

八重山の歴史は開拓、移民の歴史。

入植30周年を記念した碑(石垣市吉原)

|

一八九三年、一五〇〇町歩(一四・九平方キロメートル)が許可された。

この開墾許可には中央の政治家や要人が介入していた。

一八九四年、衆議院で木内信代議士によって暴露追及された。

中川と土地払い下げ請願人となった松岡康毅は内務次官であり、久保吉之進は許可をした沖縄県知事の甥、藤本文策は貴族院議長蜂須賀公爵の家令であった。

しかし、木内の追及にもかかわらず結局真相は闇に葬られた。

このようにして手に入れた土地に八重山開墾組合はアメリカ製の機械を取り入れた近代的な製糖工場を設置した。

その農法は北海道とならぶ時代の先端を行くものであった。

しかし、近代設備を備えながら、搾汁機の不具合や機械に対する職工の未熟などで十分な成果あげることが出来ず、またもや経営は行きづまりを見せた。

一八九五年、渋沢栄一など政財界人が中心となり、「八重山糖業株式会社」を設立した。

しかし、日清戦争後のインフレにより八重山でも賃金が高騰していた。

中川は島の人を見下し文明開化が遅れ、言葉や技術などあらゆる分野において未熟な「土人」に高賃金を支払うより、那覇や本土、大島から移仕者を呼び寄せた方が便利であると、三〇〇人余の入植者を本土から呼び寄せた。

中川らは地元の人を「土人」呼ばわりし、中央政界の後ろ盾で広大な土地を借地したが、その土地は地元の人にとっては生活に関わる重要な場所であった。

人頭税時代、開墾して放棄した土地は地元民であればだれもが使用できる慣習であった。

地元以外の人がその土地を開墾するとき、「あたかも自分の土地を占有されるような感情を抱いて地元民は反発した」という。

中川らの開墾により放牧が禁止され、また水源が枯渇し牛馬が斃死する。

屋根葺換え用の茅を確保することが出来なくなると、地元民は反発した。

開墾地では二度にわたる火災がおき、本屋と製糖所が焼失した。

その原因について中川開墾地の所員は、地方人との軋轢があり、これまで、他府県移住者の廿蔗に火をつけられたり、切り倒すなどの嫌がらせがあった。

放火も軋轢によるものといい、島人による放火を匂わせている。

地元民との軋轢や台風被害によって、八重山糖業株式会社は閉鎖に追い込まれた。

中川は石垣島での製糖業をあきらめ、新大地を台湾に求めて旅立った。

名蔵の白石御嶽(うたき)境内には彼らが入植するとき徳島から勧請した地神宮がひっそりと建っている。

中川開墾を示す唯一の史跡である。

台湾人入植とパイン産業

中川の製糖業が失敗した名蔵に、一九三四年ころから台湾人が入植し、大同拓殖株式会社を設立し開墾を始めた。

地元の人たちがマラリアの猖獗(しょうけつ)地と怖れる土地を、彼らは次々と切り拓き、甘蔗、製茶、パイナップル栽培を始めた。

パイナップル缶詰工場が設置され操業も始まった。

ところがこのままでは台湾人に土地を奪われると危機感を募らせた地元の人たちは、台湾から農耕用に水牛を導入すると猛烈な反対運動を起こしたり、ささいな事がら騒動に発展したりした。

しかし、台湾人たちは農業技術や新品種を導入し、旧態依然の八重山農業に恬をあたえた。

八重山農業に大革命をもたらしたのは、昭和初期に台湾から導入された台中六五号(蓬莱(ほうらい)米)であろう。

それまで栽培されていた水稲は収穫量の少ない古代米に近い品種であった。

仲本賢貴農業技手と農業青年が立上がり、台中六五号を導入し試行錯誤を重ね八重山での栽培法を確立した。

これにより飛躍的な増収となった。

これまで稲束のまま家に持ち帰りシラ(稲叢)で保存、毎日食糧分だけ取出し籾を臼で搗いていた。

しかし蓬莱米の普及で脱穀機、籾袋、精米所が普及し、これまで自家消費しか出来なかった米の二期作も定着した。

余剰米は販売し農家経済を潤し、農村社会を一変させた。

ところで、パイン栽培は戦争中、食糧増産政策により禁じられた。

台湾人たちは戦後わずかに残っていたパインの苗を増殖し、やがて沖縄を代表する、大産業に成長させた。

八重山では最盛期に七社が缶詰工場を構え、操業した。県内をはじめ台湾からも出稼ぎ者が来るなど活況を呈した。

しかし、一九七〇年代以降、パイン産業は外国産との競合や需要の低迷、九〇年のパイン缶詰の自由化が始まると外国製品に押され、次第に斜陽化し、一九九七年に最後まで残っていた工場が閉鎖し、パイナップル缶詰産業に幕を下ろした。

現在は青果用の生産が行われている。なお、台湾からの移住者たちも二世、三世の時代となり、島の生活に溶け込み農業や商業界で活躍している。

旧暦八月一五日には名蔵御嶽境内で土地公祭を盛大に開催している。

3 八重山での沖縄戦 top

「ものかさ部隊」−離島の総動員体制

一九四一年一二月、太平洋戦争が始まった。

同年六月には西表島に船浮(ふなうき)要塞が設置され、八重山にも本格的な軍隊が配備された。

船浮要塞は東南アジアから日本本土への石油やゴムなどの資源を輸送する船団の基地であった。

破竹の勢いで東南アジアの島々を占領した日本軍であったが、四一一年、米軍の猛反撃によってガダルカナル島の陥落を契機に主導権は米軍が握った。

四四年、大本営は南西諸島の防衛強化のため第三二軍(沖縄守備隊)を創設し本土決戦に備えた。

八重山には陸海軍あわせて九〇〇〇人余の兵隊が駐屯した。

海軍の南・北飛行場、陸軍の飛行場建設、陣地構築や兵舎つくりのため住民を総動員して作業を急ピッチで始めた。

四四年七月のサイパン島陥落により、政府は緊急閣議で南西諸島の幼老婦女子を九州、台湾に疎開させることを決定した。

八重山では九月から翌年にかけて台湾疎開が始まった。八重山−台湾間は潜水艦の跳梁する危険な水域であった。

三〇〇〇人の疎開者たちが小型漁船で海を渡った。

しかし疎開地・台湾も連合軍の爆撃にさらされ、戦火の中を疎開者たちは二次、三次と避難を余儀なくされ、異郷の地で命を落とした者もいた。

「陸軍防衛召集規則」が改正され、一七歳から四五歳までに拡大された。農民、漁民、教師、旅役者が兵役に服した。

軍服や銃の支給はなく、蓑笠スタイルであった。彼らは自嘲をこめて「みのかさ部隊」と呼んだ。

飛行場の弾痕埋め作業や食糧増産、魚の捕獲、牛の屠殺などが任務であった。

八重山中学校や農学校の男子生徒は鉄血勤皇隊を編成、女学生たちは看護助手として陸海軍や野戦病院に配属された。

校舎は解体され軍の兵舎や慰安所にされた。

四四年一〇月一二日の初空襲以後、なりを潜めていた米軍の攻撃は翌年になると次第に増していった。

四五年四月一日米軍は沖縄本島に上陸したが、その前後から八重山は英国太平洋艦隊による飛行場への激しい攻撃が連日行われた。

これは台湾から沖縄本島へ向かう日本軍の特攻機を阻止し、飛行場を使用させないためであった。

英国艦隊が補給のため撤退すると米軍が交代し、攻撃した。

やがて、飛行場のない島々も攻撃の対象にされた。潜水艦からも攻撃がなされた。

戦争が激しさを増す中、兵の中には、横暴を極める者もいた。

新鮮な魚や野菜、卵を要求し、それが通らないと日本刀で威嚇し、村を焼き払うと脅迫した。

住民を侮蔑し、スパイ扱いした。

戦争マラリアの惨害

一九四五年六月一日、八重山旅団は敵の上陸の恐れがあるとして、住民に山岳地帯へ強制退去を命じた。

竹富村の住民たちは三月から四月にかけて西表島に退去させられていた。

波照間や黒島では牛や豚などの家畜が敵の食糧になる恐れがあると、軍の命令でほとんどが屠殺された。

牛の血で樹木が枯れ、浜には骨が転がった。

肉は旅団の食糧となった。旅団は六月一〇日、全軍が戦闘体制についた。

住民の避難小屋は粗末な茅葺で、梅雨の時期とも重なりあって、湿気が多く、蝿や蚊に悩まされ、トイレもない非衛生的な生活環境、食糧難、栄養不良状態のなかでマラリアが猛威を振るった。 マラリアに罹患(りかん)しても医薬品がないため、ヨモギなど野草の汁を飲み芭蕉の幹を水枕とし、高熱を抑えるという原始的な療法でしか対応できなかった。

西表島南風見田(はえみだ)に強制退去させられた波照間島の人々は悲惨であった。

マラリア死亡者が続出するなか、スパイ養成学校である陸軍中野学校出身の残置諜者・山下虎雄(酒井清輔)が、帰島を願う島民に抜刀して威嚇し、避難小屋での蝿を捕るのが少ないと少女を叩き、それが原因で死亡させるなど横暴を極めた。 たまりかねた波照間国民学校校長・識名(しきな)信升がマラリアの惨状を旅団長に直訴し、住民はやっと帰島することができた。

識名は南風見田を引揚げるとき、砂岩に、教育者としての自己批判、死者の鎮魂、恒久平和を願い「忘勿石(わすれないし) ハテルマ シキナ」の文字を刻んだ。 |

西表島の南風見田の浜に建つ忘勿石の碑

|

八月一五日、日本はポツダム宣言を受諾し敗北した。

その年から翌年にかけてマラリア猛威をふるい、家族全員が罹患し、一家全滅や幼児だけ取残されるなど悲惨な状態であった。

四五年のマラリアによる死亡者は二六四七人である。

中でも波照間島は人ロ一五九〇人中罹患者一五八七人で、罹患率九九・七%。死已者四七七、死亡率三〇・〇五%という驚くべき数字を示している。

強制連行された朝鮮人軍夫や労働者たちが、陣地構築や飛行場建設などで苛酷な労働を強いられ、また兵隊の性奴隷にされた慰安婦たちもいる。

西表島沖を機関故障のため漂流していた、中国人、満蒙人、朝鮮人ともいわれる人々が、日本軍によって連行された。

彼らは西表島外離島、内離島で陣地構築など苛酷な労働をさせられた。

敗戦前後、マラリアの猛威で廃村となった鹿川村に放置され、ほぼ全員がマラリアや餓死したアントン丸事件。

石垣島海軍警備隊四十余名が米兵捕虜三人を虐殺、戦後事件が発覚し、首謀者七名が絞首刑に処せられた石垣島事件などもある。

八重山では地上戦はなかったが、空からの猛爆撃が連日行われた。

軍の無謀な作戦により非戦闘員のマラリアによる犠牲者は、兵士たちの戦死者の六倍にも及んでいる。

4 押寄せる開発の波の中で top

開拓移民の島

八重山史は開拓移住の歴史だという人がいるように、王府時代の新村創建、明治期の県外者の移住、昭和初期の台湾からの移住者による開墾、戦後、海外から引上げてきた人たち。

米軍基地建設のため土地を強奪され琉球政府の壯画移民で人植した人たち。

食うに困り島に流れるように八重山に来た自由移民の人たちの歴史である。

彼らの入植地はジャングル地帯で、おまけにマラリアの地であった。

粗末な茅葺小屋で厳しい生活をしながらの開墾であった。

しかも毎年襲来する台風、干ばつ。農産物の価格の低迷や自由化によって、年々負債は増し生活は困窮した。

一九七一年の大干ばつと翌年の台風被害によって、サトウキビは九〇%、パインは三二から三七%。水稲や蔬菜も九〇%を越える減収となった。

農家は壊滅的ともいえる大打撃を受けた。自殺者や発狂者も出た。

多額の負債、未来に夢を描くことの出来ない農業生活に若者は見切りをつけ本土への移住や出稼ぎに出た。農家はうちのめされ、絶望の淵に追い込まれた。

本土復帰と大規模開発の波

一九七二年の本土復帰を記念して、七五年に海洋博覧会が開催された。 大型公共投資や観光地として手つかすの風光明媚(ふうこうめいび)の土地が本土資本によって次々と買占められていった。

八重山でも負債を抱えた農家が企業の札束攻勢に土地を次々と手離していった。

危機感を抱いた地域の農業青年、本土からUターンした者たちによって、本土資本から土地を守る運動が起きた。

やがて大規模な土地改良事業が始まり自然が破壊され、赤土で海が真っ赤に染まるなど環境破壊や汚染が進行中、石垣島では三ヵ所のゴルフ場計画が持ち上がり、土地を守る運動と自然環境を守る市民運動が活発となり、性急に開発を進める行政当局と激しく対立した。

さらに新石垣空港建設計画が持ち上がると投機的な土地買占めも進んだ。

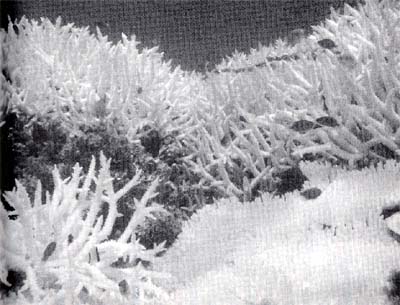

住民への十分な説明もないまま、白保のサンゴの海を埋立てる計画が進められ、住民の阻止運動には機動隊を導入して弾圧するなどした。 |

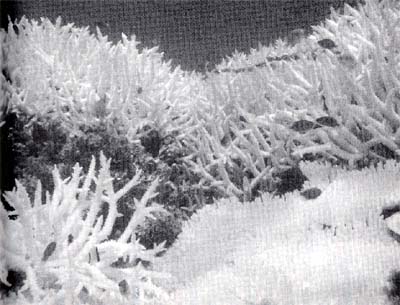

白保(しらほ)のアオサンゴは世界的に有名だが、

ここでもサンゴの白化現象が……

|

その後、飛行場建設用地は二転三転したが、「住民の悲願」のスローガンの下、計両は推進され、二〇〇七年に着工にこぎつけた。

これを契機にバブル崩壊で、一時鳴りをひそめていた本土リゾート企業や不動産業者による土地買占めが動き出した。

農地、非農地を問わず、めぼしい箇所がほとんど買占められた。

大規模な宅地造成やリゾート計画が次々と明るみになり、自然景観や環境破壊が急速にすすみ危惧されている。

二〇〇五年に名蔵湾の湿地帯アンパルがラムサール条約登録湿地となり、また一九七二年に「原生的な亜熱帯林とサンゴ礁の海を特徴とする日本最南端の国立公園」として指定された西表国立公園に、二〇〇七年石垣島の陸域約七〇〇〇ヘクタールが編入され、「西表石垣国立公園」となった。

投機的な土地取引が増える中、石垣市では「石垣市風景つくり条例」「石垣市自然環境保全条例」などによって景観や自然を守り、無謀な開発行為に歯止めをかけようとしている。

しかし、企業や本土からの移住者の中には条例を無視し、個人権を主張し開発を進めようする者も後を絶たない。

観光客の増加や転入者を見込んだ住宅建設ラッシュ、さらに新石垣空港建設など大型公共事業も予定され、八重山はバブル状態にある。

石垣市の観光客は年々増加し、二〇〇六年には七六万七八五〇人と増大した。

それにともない宿泊施設も一九六軒、客室数三八一一、収容人員九六一一八人と一万人は目前である。

農地は減少し山中まで開発が進行。

カンムリワシやイリオモテヤマネコなど国指定天然記念物の事故死も増加傾向にある。

新石垣空港の建設によって、さらに島外資本による観光産業などによる開発がこれまで以上に進むであろう。

そのとき島の豊かな自然や環境、文化は生き残れるであろうか。

いま、八重山は厳しい岐路に立だされている。

top

****************************************

|