|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

|

四章 沖縄の産業・経済

:自立への道 前泊博盛

|

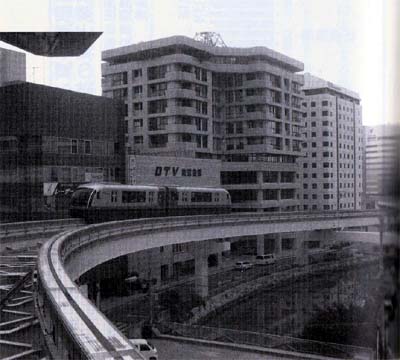

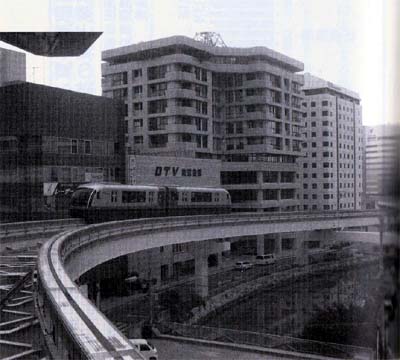

空の玄関口・那覇空港と首里を結ぶ

県内で唯一の軌道系交通機関「ゆいレール」

|

|

|

1 基地と財政に依存する島 top

難問山積みの沖縄経済

沖縄の経済社会の特徴を端的にキーワードで並べると、次のようになるだろう――

高失業、高格差、高借金、高家賃、高借家、低所得、低貯蓄、そして依存経済。

沖縄県は、他県に比べて自前の稼ぎや収入に当たる「自主財源」が少なく、親からの仕送りに当たる政府からの「国庫支出金」や「地方交付税」などに依存する「財政依存度」が高くなっている。

県土面積に占める米軍基地の比率も高く、県全体の一○%、基地が集中する沖縄本島の全面積の二〇%近くを占めている。

基地は面積だけでなく、年間二○○○億円を超す基地収入をもたらし、九〇〇〇人の雇用(基地従業員)をもたらすなど、基地経済に依存する経済構造を作り出している。

「依存経済」の現状を端的に表現する言葉が「3K経済」である。

3Kとは「基地、公共事業、観光」を主要な収入源としていることから、その頭文字をとったものである。

3Kの中でも特に基地・財政(公共事業)依存経済からいかに抜け出し、自前で稼ぎ出す民間主導型の経済と政府の補助金に頼らない自主財源の確立、全国一の高失業率を改善する雇用吸収力のある企業の誘致や立地の促進、産業振興をも阻む要因と指摘されている広大な米軍基地の整理・統合・縮小などが、沖縄の社会、経済、行政の大きな課題となっている。

その山積する課題の克服に向けた取組みは、沖縄が米軍統治から抜けて日本に施政権を返還された一九七二年の「木土復帰」以降、官と民を挙げて本格的に始められた。

沖縄の本土復帰を受けて、日本政府は、沖縄が親の仕送りに依存しない「自立的経済発展」を促し、他県との所得格差や生活格差の是正を目指す「沖縄振興開発計画」を作った。

その上で、終戦から復帰までの二七年間の「米軍統治下」で後れた道路、港湾、空港、病院、学校などの礼会・経済発展に必要な基礎的な社会資本の整備を加速させるため「沖縄振興開発特別措置法」を制定した。

これは、道路や港湾などを整備する際に必要な三割から九割の地元負担を、沖縄に限り軽減し九割から最大一〇割(全額)を国が負担するという「高率補助制度」などを柱にする法律である。

加えて、脆弱な地元民間金融機関の資金力を補完して、企業支援や産業振興に必要な資金を供給する公的金融機関となる「沖縄振興開発金融公庫」も設置された。公庫は、国民金融公庫など政府系の旧・五公庫を一本化した機動力のある機関で、旧五公庫の貸出し金利より安い特別優遇金利を設定し、その差額を一般会計から補填する「公庫補給金方式」も導入された。

極め付きは、これらの一連の沖縄振興策を一元管理するための「沖縄開発庁」(注:二〇〇一年の省庁再編で廃止され、現在は内閣府沖縄振興局など「沖縄関係部局」に再編・統合されている)の設置である。

四七都道府県の中の一県の振興を担うためだけの特別な省庁が沖縄県のために設置された。

しかも、そのトップには国務大臣である沖縄開発庁長官が任命された。

沖縄開発庁には一〇〇〇人を超える専従の国家公務員が配置された。各省庁にまたがる沖縄関連予算を一括して把握・執行管理するための特別な沖縄予算「一括計上方式」が導入された。

また、専従職員に加え各省庁からの派遣職員等で編成された地方支分部局の沖縄総合事務局が現地・沖縄に設置され、省庁間の権限や予算の壁を取り払う、独自の執行体制が導入されスムースな行政運営が展開された。

沖縄振興開発計画の光と影

政府の「沖縄振興開発計画」は、実行に移され、道路、橋梁、トンネル、ダム、港湾、空港、病院、学校、公民館、文化施設、農地拡張、農業用ため池、漁港、水産施設、林道、工業用地の埋立てなど、自立的経済発展に必要とされた基礎的な施設は、次々に整備、強化されてきた。

しかしながら本土復帰から三六年を経た現在、沖縄の経済を再点検してみると、残念ながら結果は本土復帰時に比べ「失業率」は倍に増え、「生活保護世帯」は増加し過去最高となり、農業生産の県内総生産比は四分の一にまで衰退し、自立経済の要となるはずの企業立地は進まず、製造業は就業比率でも生産額比率でも半減し、本土との「所得格差」は七割の水凖にとどまったまま低迷して縮まらず、「自主財源」は伸び悩み、自立経済の目安となる「財政依存度」は復帰時の二三・五%から三八・二%(〇四年度)と依存度を高め、県財政の借金は膨らむなど「依存経済の深化」が進んでいる。

基地依存度は復帰時の一五・六%から四・六%まで大きく減少した。

しかしながら、その基地経済の規模(軍関係受取額=沖縄県に入る基地関連収入)は、復帰時の七七七億円から一七四三億円と二・三倍に膨らみ、統計には表れない県や市町村の基地関連収入二八六億円(○五年)を加えると、二〇○○億円を超えて復帰時の三倍の額にまで膨らんでいる。

沖縄開発庁という「大臣庁」(注:国務大臣をトップとする省庁。庁の中には官僚をトップとする林野庁、特許庁、消防庁、中小企業庁などもあり、大臣庁は首相直轄のワンランク上の庁と位置づけられた)を設置し、離島振興や半島法など国内の最高水準の補助率や支援制度を盛り込んだ沖縄振興開発特別措置法という「特別法」を作り、五公庫を統合した沖縄振興開発金融公庫で「特別優遇金利」を施し、一括計上方式という省庁の縦割り行政の弊害を排除する特別な「予算執行管理制度」を充実させ、二〇〇七年度までの復帰後三五年間に、総額八兆五〇〇〇億円を超す沖縄振興開発事業費という「特別予算」を投入してきた政府の「沖縄振興策」であった。 |

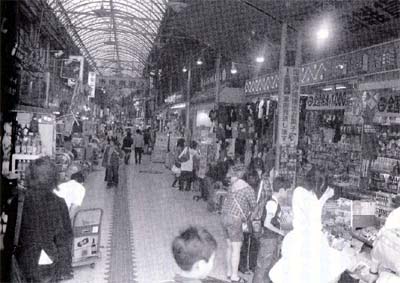

那覇市の市場かいわい

|

しかしながら、その結果は、「自立的経済発展の実現」にはほど遠く、逆に政府の財政や基地経済への依存度を高め、財政支援と基地なしではやっていけないとまでいわれる、病人のような「点滴経済」に陥ってしまっている。

政府も国土面積のわずか〇・六%、全人口の一%に過ぎない沖縄県に、三五年の歳月と全省庁合わせて一三兆円を超す国費を投入しながら、なぜ、完全失業率を下げられず、所得格差は縮められず、県の借金を増やし、自主財源の比率を増やせず、財政依存度を高め、基地経済からの脱却を困難にし、めざした沖縄県の「自立経済」の目標を達成することができなかったのか。

財政依存や高失業の問題は、米車基地を抱える基地所在市町村で特に深刻である。

そこには、沖縄県民の反戦・平和運動や米軍基地撤去の動きを、地域振興策や基地交付金など巨額の政府資金で抑え、沖縄の経済的自立を封じ、財政や基地に依存する経済構造を維持させるために政府が動いているかのような「アメとムチ」の沖縄振興策の「実相」も見え隠れしている。

詳細は、後述する「基地経済の呪縛」の項でくわしく検証する。

2 高い失業率が示すもの top

全国一の失業率と低い給与水準

ここからは、沖縄の経済社会の特徴を検証することにしよう。

まずは、失業問題。沖縄は「高失業の島」として全国に知られている。

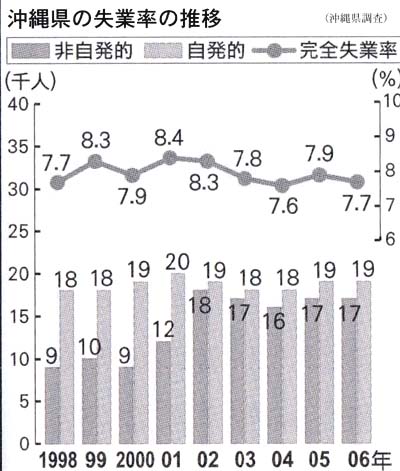

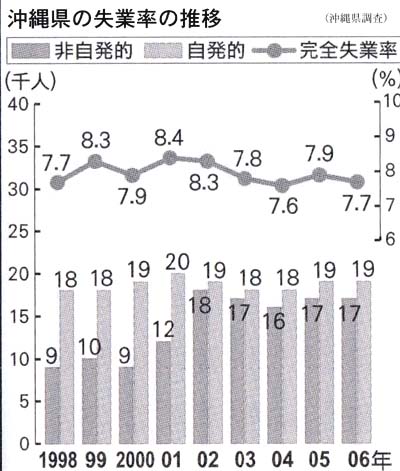

指標となる「完全失業率」は、復帰時から一貫して全国平均の約二倍の水準で推移している。

失業率とは、働ける人(労働力人口)に占める無職者(やりたい仕事がない)、求職者(仕事がない)の比率を指す。

その完全失業率が沖縄は全国一高くなっている。

沖縄の県知事選挙では、知事候補者が「失業対策・雇用改善」を公約に必ず盛り込み、有権者にアピールしてきた。

しかし、公約は実現されるどころか、逆に悪化してきた。

二〇〇六年一一月に当選した仲井真弘多(なかいまひろかず)知事も「四年間で、全国並みの四%水準に失業率を改善する」と、公約に掲げた。

当選後は「みんなでグッジョブ運動」を打ちあげ、全国並みの実現に向けて「県産業・雇用拡大県民運動推進本部」を設置し、運動の推進役となる地域推進リーダーを任命するなど、様々な取組みを始めている。

沖縄の失業問題は、若者の失業率の異常な高さに特徴がある。

一五歳から二九歳までの若年失業率は、一九九〇年の九・五%(全国三・六%)から年々上昇し、二〇〇二年には一四・六%(全国八・四%)と最悪を記録した。 |

|

以降も全国の倍近い一三%台(全国平均六・九%=○六年)が続いている。

沖縄の若年失業率の高さの背景には、「地元志向の強さ」「公務員志向の強さ」が指摘されている。

沖縄の若者は、「沖縄が大好きで、沖縄以外に出るのを極端に嫌う地元志向の強さが特徴」(沖縄県調査)という。

加えて、公務員受験を優先する「就職浪人失業」も少なくない。

「逆にいえば魅力的な民間企業の少なさが、公務員志向の強さの原因」(日本銀行那覇支店)の分析もある。

若者の離職率や転職率の高さももうひとつの特徴となっている。

県内大学の卒業者のうち、約半数が「就職後三年以内」に会社を辞めている(○三年、沖縄労働局調べ)。

離職率は、就職後「一年」で二五・九%と、四人に一人。「二年」で三九・六%。「三年」で四八・八%と半数に上る。

高校卒業者は、さらに高く、就職後「三年以内」に三分の二(六三・四%)が離職している。

沖縄の県民所得は全国平均の七割の水準だが、「給与所得」は全国の六割の水準である。

しかし、地方公務員のラスパイレス指数(国家公務員との給与水準比較)は高く、九〇を超える自治体も多い。

一方で、民間は一九九八年以降に沖縄で急増している「コールセンター」でも月給は平均一二万円程度。

税金などを引いた不収額は八万円程度で、「実家から通わなければ、生活は困難」という低水準である。

あまりの低賃金に「将来が不安で、転職せざるを得ない」と嘆く若者も少なくない。

二〇〇七年以降、全国では景気の回復などから有効求人倍率も一・〇四と一を超え、求職者数を求人数が上回り、選ばなければ就職先がある、という状態である。

しかし、沖縄では〇・四二と、依然として求人数が求職者数を下回っている。沖縄の雇用・失業対策では、職の創出に加えて、将来に不安のない収入を提供できる質のよい職場を、いかに増やすかも大きな課題になっている。

急増する人口と雇用のミスマッチ

沖縄は、なぜ全国最悪の高失業県なのか。

その背景には、東京など首都圏型ともいかれる「サービス産業型」の経済構造や、大企業が少なく中小零細企業が中心の脆弱な経済構造も指摘されている。

全国屈指の人口増加県でも知られる沖縄県では、「急増する人口に雇用を吸収する産業・企業立地の速度が追いつかない」(沖縄県観光商工労働部)ともいわれている。

沖縄県の最近の就業人口(○七年平均)は、一二一万人(一五歳以上人口)である。

うち、非労働力人口といわれる専業主婦や通学者、老齢者は合わせて四一万一〇〇〇人。

労働力人口は六三万九〇〇〇人。このうち、就業者は五九万二〇〇〇人で、完全失業者は四万七〇〇〇人と、県内一〇番目の都市・石垣市の全人口にほぼ匹敵する。

増え続ける人口に対応して、新たな仕事をどう提供していくかが課題だが、同時に雇用されている人たちの離職や転職率をいかに抑えるかも課題である。

つまり、雇用対策と失業対策は、車の両輪のように同時に取組まれなければならない課題となっている。

復帰後の沖縄の産業別就業者数の動きをみると、第一次産業の「農林水産業」や第二次産業の「製造業」などが衰退、あるいは伸び悩んでいる。

特に農業は、復帰時の六万六〇〇〇人から○六年は二万九〇〇〇人と就業人口が半減している。つまり農業は復帰後、三万七〇〇〇人もの雇用吸収力を失っているのである。

第二次産業は増加傾向できたが、最近は一一万人前後と停滞傾向が出はじめている。

一方で、サービス業を中心とする第三次産業は、復帰時の二二万一〇〇〇人から○六年には四六万三〇〇〇人と倍増し、増える労働力人口を吸収してきた。

沖縄の高失業の背景には、もう一つ、「求人と求職のミスマッチ」問題もある。

沖縄の場合、「仕事が合わない」「給料が安い」「職場が遠い」「待遇が悪い」などの「自発的な理由」から「失業」を選択する人の数が少なくない。

沖縄県の統計では一九九八年以降、二〇〇六年までの間、「自発的理由」で離職した人の数は、年間一万八〇〇〇人から二万人に達し、「仕事をしたくても仕事がない」という「非自発的失業」者の数(九〇〇〇人から一万七〇〇〇人)を常に上回っている。

この、いわゆる「選択的失業者」の問題が深刻で、県内で働きたいが賃金や職務内容、職場環境、福利厚生など生涯の仕事として満足できる仕事にめぐり合える人の数は少なく、転退職を繰返していることが、失業率を押上げる結果を招いている。

これは全国的な傾向でもあるが、沖縄県内でも「非正規雇用」の増加も顕著である。

正規雇用者数は一九九七年の三一万八〇〇〇人から○二年には約一万六〇〇〇人も減り、逆に同時期の非正規雇用者は四万六七〇〇人増の一六万九七〇〇人。

全雇用の二六・七%から三四・四%に増えている。つまり、三人に一人が非正規雇用の現状である。

雇用形態の違いは、そのまま「所得格差」につながり、さらに「域内格差」という貧富の格差を生み、格差を拡大する要因となりつつある。

数字に「見える」貧しさ、「見えない」豊かさ

沖縄は全国一の低所得、低貯蓄率の「貧乏県」といわれている。

貧乏県からの脱出を図るために、政府も他県にはない「沖縄開発庁」という特別な省庁を作り、沖縄振興開発計画という政府主導の発展計画を作り、沖縄振興開発特別措置法という特別の法律、特別の制度を作り、本土との格差を埋める「キャッチアップ政策」を展開してきた。

「格差是正」は、復帰後一貫して、沖縄振興策のキャッチフレーズになってきた。

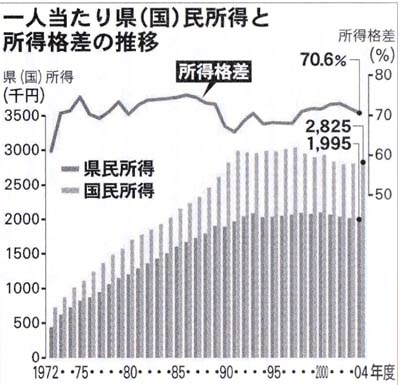

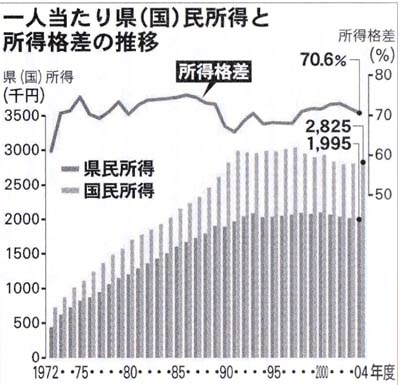

しかしながら、この格差是正も、「所得格差」(一人当たりの県民・国民所得格差)は、復帰時の五九・五%(全国平均を一〇〇)から一時期は七五・一%(八六年度)まで縮まったものの、以後は六六・六%(九一年度)と格差が拡大。二〇〇〇年以降は七○%前後で推移し、格差是正は進まず、沖縄県は復帰後も一貫して全国最下位の所得水準となっている。

全国最下位の「低所得」の現状は、全国が一〇万円の月収だとすると沖縄県民は七万円の月収を意味する。

これは、例えば大学を卒業して二二歳で就職し、六〇歳の定年まで三八年間働いて得る全ての所得(生涯賃金)で比較すると、全国平均が約三億円、沖縄県はその七〇%となると二億一〇〇〇万円。 |

|

一億円近い生涯賃金の格差が生じることになる。

しかも沖縄の場合、賃金も安いのに、全国に比べ労働時間も長いのが特徴である。

月間の総実労働時間を比較すると、全国平均が一六五時間、沖縄は一七一・二時間と六時間余も長くなっている(厚生労働省「毎月勤労統計調査年報」二〇〇四年度版)。

この長時間労働と低賃金の実態が、沖縄の若者の高失業、離職・転職率の高さの要因にもなっている。

低所得の延長線上にあるのが「低貯蓄」である。

九州各県と沖縄県の「貯蓄残高」を比較すると最高の佐賀県が一九一八万円、福岡県(九九四万円)、熊本県(九三四万円)などと続き、最低の宮崎県が七七〇万円。

これに対し、沖縄県は四二五万円と宮崎県の約半分の水準になっている(二〇〇四年、総務省「令閨消費実態調査」)。

家計を支える主婦の役割の高さも特徴である。収入に占める配偶者(主婦)の収入比率は、全国が一〇・三%に対し沖縄県は一五・三%と高くなっている。

世帯主の収入の低さを主婦がパート等の収入で補っている姿が浮んでくる。

県民の借金となる「負債残高」は、佐賀県(六三八万円)、福岡県(六一〇万円)に次いで沖縄県は六〇九万円と第三位。

最低の長崎県(三九九万円)の一・五倍の高水準である。

貯蓄残高から負債残高を引いた「純貯蓄残高」では、九州各県がプラス二六八万円から四八二万円だが、沖縄県だけは唯一マイナス一八四万円と「債務超過」状態になっている。

収入の低さに比べ所得に占める負担率が高いのが住居費である。

全国の六・六%に対し、沖縄は一〇・八%(勤労者世帯比較)と消費支出の一割を占めている(総務省「家計調査」、二〇〇三年から○六年の四年間の平均)。

背景には「持ち家率の低さ」もある。沖縄の「持ち家率」は五一・八%で、全国平均(六二・一%)に比ベー○ポイントも低くなっている(二〇〇五年)。

その分、民営の借家率は三七・四%と全国平均(二六・五%)に比ベー○ポイント以上高くなっている。

しかも、一人当たり住居の延べ面積は二七・六平方メートルで、全国平均(三五・七平方メートル)より三割も狭い住宅に住んでいる。

地方都市にしては、住環境も数字の上では誇れる中身にはなっていない。

沖縄は、全国でも「域内格差の大きい地域」との指摘もある。

総務省の統計では「年収二〇〇万円未満」の低所得者が三〇%を超え、全国(一〇%)の三倍にも上る。

「二〇〇万円から三〇〇万円未満」でも、全国の一三%に比べ沖縄は二一%と倍近い比率である。

一方で、「三〇〇万円以上」の所得者の比率では全国を上回る。「持てる者」と「持たない者」との両極の格差が大きくなっている。

「高格差社会」の背景には、全国の倍の「財産所得」水準(全国三%、沖縄六・五%)の高さもある(内閣府、「県民経済計算」○四年度)。

つまり、土地持ち、資産持ちが多く、持てるものは財産収入で豊かな生活を送り、資産を持たない人たちは低所得にあえぐという最近の日本社会の「縮図」が、沖縄に顕著に現れている。

復帰後、沖縄では「生活保護世帯」も増えている。

○六年度は一万四八四七世帯(速報値)と復帰後最多を記録している。

人口一〇〇〇人当たりの生活保護受給者数の割合を示す保護率は一六・○四‰(パーミル)で、○五年度は全国で四番目の高保護率となっている。

年収二〇〇万円未満の一般世帯の割合も全国の七・五%に対し、沖縄は二二・〇%と高率で、単身世帯では六割以上が年収二〇〇万円未満となっている(「就業構造基本調査」二〇〇二年)。

3 変化する産業構造と「3K経済」 top

伸び悩み低迷する製造業

政府は復帰後、一〇年を一期とする「沖縄振興開発計画」を三度延長して、現在(○八年)は二〇一一年を最終年度とする第四次にあたる「沖縄振興計画」が進行中である。

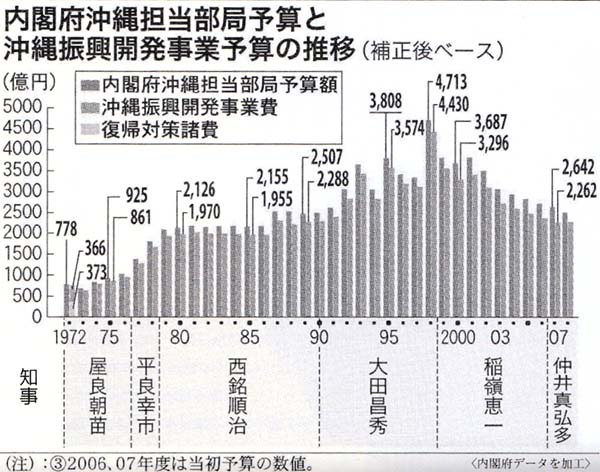

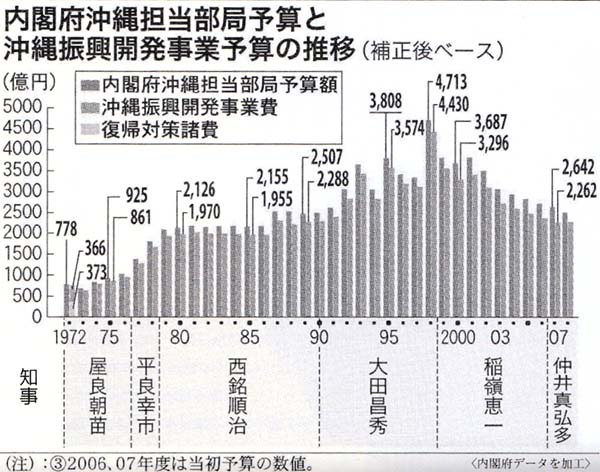

四次、三五年間で、政府は総額九兆一〇〇〇億円(補正後ベース)の「沖縄振興開発予算」を投入し、沖縄の自立的経済発展と本土との格差是正を目指してきた。

しかし政府主導の沖縄振興策は、その目標とした「自立経済」の実現には程遠く、自立のはずが財政依存度は高まり、完全失業率は倍の水準に悪化し、本土との所得格差も七〇%で停滞している。

自立経済の切札として、政府は沖縄に「製造業」を中心とする第二次産業の立地促進を産業政策の柱にすえて産業振興を図ってきた。

しかし、「雇用吸収力」に優れた製造業の立地は難航し、復帰時に総生産比率で一〇・九%を占めた製造業比率は減り続け、〇四年度には四・七%と半減している。

第二次産業全体でも、復帰時の二七・九%が二一・七%に半減している。第二次産業の中核を占める「建設業」も復帰時の一六・四%が、「公共事業の縮小」などから〇四年度には七・八%まで半減している。

ちなみに一九六〇年代の高度経済成長を含め日本経済の急成長、安定成長を支えてきたのは製造業で、国内総生産(GDP)に占める製造業比率は二一%に上り、第二次産業全体では二七・五%とGDPの四分の一を占めている。

建設業は沖縄に比べ比率は低く、六・四%に留まっている。

産業別の就業者数の比率でみても、復帰時に二割を占めた第二次産業の雇用吸収力は、一七・三%に減少し、中でも製造業は復帰時の九・一%から二〇〇四年後には五・四%に減っている。

第二次産業の低下を食い止めているのが建設業で、復帰時の一一・八%とほぼ変わらず、○四年度も一一・九%と同水準を維持している。

ちなみに全国の「建設業」比率は八・九%で、沖縄は三ポイントも高い。この数字に「3K経済」の一角を占める「公共事業」依存県・沖縄の実態が如実に現れている。

第二次産業は総生産比率も下がり、雇用吸収力も落ちたが、第二次産業以上にダメージを受けたのが農業、林業、水産業などの第一次産業である。

復帰時に県内総生産比率で七・三%を稼ぎ出していた農林水産業は、復帰後は減少の一途をたどり、○四年度には一・九%まで激減している。

総生産額でみても、復帰時の三三六億円から八五年には九三七億円まで増えたものの、ガット・ウルグアイラウッドやWTO(世界貿易機関)による関税引下げ、自由貿易の促進などの影響もあり、基幹作物のサトウキビやパイナップルの価格が低下し、○四年度には六八〇億円まで減少している。 |

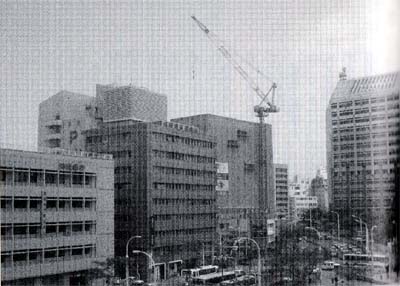

沖縄県庁(右)近くでビルの建設は今も続く

|

増加するサービス業

第一次、二次産業の低下に対し、増えたのは第三次産業で、卸・小売業やサービス業が急激に増えている。

前述したが、総生産比率は復帰時の六七・三%から○四年度には八九・五%と、全国平均の七四・五%を一五ポイントも上回り、サービス産業化か沖縄で加速していることが分かる。

産業別就業者数でも沖縄の第一次産業は復帰時の一八・一%から○六年には四・九%(全国四・四%)と、復帰時の四分の一の水準まで減少している。

雇用吸収力でみると復帰時の六万六〇〇〇人から二万九〇〇〇人と半減している。

対照的に第三次産業は六〇・七%から七七・六%と一七ポイントも上昇し、雇用吸収力は二二万一〇〇〇人から四六万三〇〇〇人と倍増し、増える人口、労働力人口を第三次産業が吸収している様子が浮彫りになっている。

戦後の沖縄経済を支えてきた農業は、復帰後、大きく衰退し、期待された製造業は立地・誘致が伸び悩み、急増する労働力人口をサービス産業が吸収するものの、それでも職にあぶれる県民が、全国の倍の高失業率として顕在化している。

減衰する農業と3K経済

ここで改めて、沖縄経済の特徴となっている「3K経済」について考えてみたい。

沖縄県の経済は、基地、公共事業、観光産業の三つが主な収入源となっている。

「Kichi」「Koukyoujigyou」「Kankou」の頭文字をとって「3K経済」と呼ばれている。

かっては、観光の代わりに「サトウキビ(Kibi)」が3Kの一翼を担っていたが、ガット・ウルグァイラウンドやWTOなど一連の輸入自由化、関税自由化の動きの中で、政府の買入れ価格の低下も進み、衰退した。

保護・奨励作物としてのサトウキビは復帰時の二八億円から八五年度には三七四億円と農業出荷額の三二%を占めるまで成長した。

しかしその後、減少に転じ、九〇年代後半には二〇〇億円を切り、さらに二〇〇〇年には一六六億円とピーク時から半減し、○五年には一四三億円とほぼ復帰時の水準まで衰退している。

沖縄農業の伸び悩みは、サトウキビ経済の衰退に象徴される。

復帰前のサトウキビ中心から復帰後は花卉(かき=キク、洋蘭など)や熱帯果樹(パイン、マンゴー、タンカン、パパイアなど)、野菜(インゲン、ゴーヤなど)など国内唯一の亜熱帯気候を活かした作物へと主役を交代してきた。

県内農業に詳しい沖縄国際大学の来間(くりま)泰男教授は「復帰後三五年間で百品目が生産されてきたが、価格が下がると生産をやめてしまい、長続きしない」と、県内農家の問題点を指摘している。

農業生産額は七五年の六四八億円から八〇年には九三六億円、八五年には一一六〇億円と一〇〇〇億円の大台を突破している。

サトウキビや野菜の出荷額も八五年にはピークを迎えている。

しかし、八五年以降は微減傾向に転じ、二〇〇〇年には九〇二億円と一〇〇〇億円を切り、以後は九〇〇億円台で推移している。

復帰後、県内には農業農村整備事業(土地改良事業)に九二五〇億円(○六年までの累計)の政府予算が投入されてきた。

しかし、農家一戸当たりの農業所得は全国平均の三五〇万八〇〇〇円(○四年)に対し、沖縄は二四三万円と七割の低水準となっている。 |

わしたショップ本店(那覇市国際通り)。

県産品の普及のために全国展開をしている

|

伸び悩む農家収入や農家の都巾部への移住などで沖縄の農地は次々に放棄され、○五年の全耕作放棄地は三二四〇ヘクタールと、米軍再編問題で返還が焦点になっている米軍普天間基地(五○○へタタール)の六・七倍の面積にものぼる。

沖縄の農家数は復帰後も減り続けており、一九七三年の五万六九七六戸から二〇〇五年には二万四〇一一戸と復帰時の四割の水準にまで減少している。

農業就業数(二万八二二四人)の五四%を六五歳以上が占めるなど高齢化も進み、後継者の確保も人きな課題となっている。

沖縄観光−「慰霊」から「リゾート」へ

衰退する農業に代わって、復帰後の沖縄で急成長してきたのが「観光産業」である。

沖縄観光は復帰後堅調に伸びてきた。

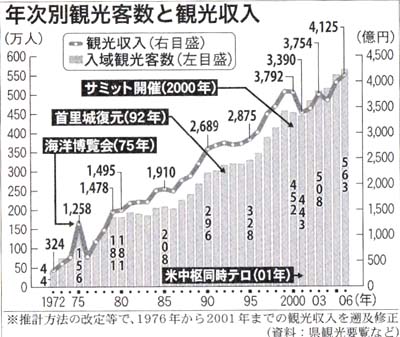

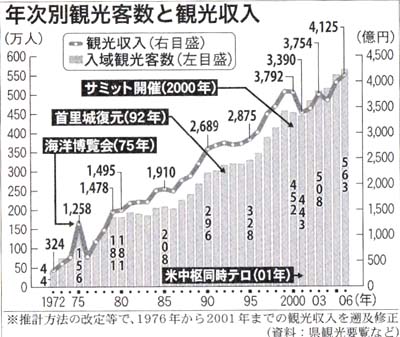

観光入域客数(以後、観光客数)は、復帰時、一九七二年の四四万人から七五年の「沖縄国際海洋博覧会」の開催で、一挙に一五五万人を突破した。

しかし、翌七六年には「反動減」で八二万人に半減した。観光需要を見込んで建設されたホテルや飲食店、土産物店を中心に大型倒産が続出し、「海洋博不況」と呼ばれた。

大波のように寄せては干からびるほどに一気に返す「観光ブーム」の浮き沈みの波の怖さは、いまでも沖縄の観光業界にかかわる人たちの「トラウマ」にすらなっている。

一過性の「観光ブーム」の怖さを学びながら、沖縄観光はその後の日本航空(JAL)、全日空(ANA)による「沖縄観光キャンペーン」の展開で息を吹き返し、七七年以降、一〇〇万人台を回復している。

振り返ると、沖縄観光はほぼ五年ごとに一〇〇万人増という奇跡の成長を遂げてきた。

八四年には二〇〇万人を超え、さらに九一年には三〇〇万人、九八年には四〇〇万人、さらに二〇〇三年には念願の五〇〇万人を突破し、○七年には五八六万九〇〇〇人と「六〇〇万人」の大台突破を射程に入れている。

この間、沖縄観光は日米で二〇万人余の戦死者を出した悲惨な沖縄戦の戦没者の慰霊に県外各地から訪れる「慰霊観光」から、復帰後はJAL、ANAなど航空産業が仕掛ける「海浜型リゾート観光」へと大きく転換してきた。

航空会社による「沖縄キャンペーン」は七七年にJAL、七八年にANAが開始は、航空運賃に「団体包括割引運賃」が導入(七七年)されたこともあり、制度的な追い風を受け順調な伸びをみせた。

しかし三年後の八〇、八一年には航空運賃引上げの逆風を受け、ほぼ横ばい状態が五年間続いた。八四年に回復に転じたところで、八五年八月一二日に国内航空機事故史上最悪となるJAL123便の墜落事故(群馬県御巣鷹山)が発生し、航空機依存度の高い沖縄観光は、航空機離れで観光客が前年比五三万人減の影響を受けた。

沖縄観光はその後も九一年の「湾岸戦争」、二〇〇〇年の「沖縄サミット」、○一年の「9・11米中枢同時テロ」、○四年には「鳥インフルエンザ」などの逆風を受け、観光客の伸び悩み、停滞という苦境を経験した。

特に○一年の米中枢同時テロ事件では、日本の中でも米軍基地が集中する沖縄は、テロの対象になるとの「風評」から、修学旅行を中心に沖縄観光の予約キャンセルが急増する事態となった。

テロ直後からキャンセルが出始めた修学旅行は、二ヵ月後の○一年一〇月末には一五万八〇〇〇人を数え、予約(一七八〇校、約三五万四〇〇〇人)の四四・七%にも達した。

一般ツアー客のキャンセルも相次ぎ、キャンセル数は三三万人を超え、沖縄観光に大きなダメージを与えた。

その後「だいじょうぶさ−沖縄!」など、官民あげた懸命な観光誘客キャンペーンの展開などもあり、○一年の観光客数は最終的には前年比九万人減の四四三万三四〇〇人となった。

基地あるがゆえの被害に、県民の多くが「観光は平和産業、平和であってこその観光産業」との思いを強くした。

課題の多い沖縄観光

沖縄観光の課題は「薄利多売」「豊作貧乏」にある。

お客はたくさん来ても、観光消費額は落ち込み、収益が思うように伸びず、しかも稼いだお金の大半が、本土の観光業者や旅行エージェントに還流していく現状を例える言葉である。

沖縄観光は復帰時の四四万人の観光客数から、○七年にはおよそ六〇〇万人と一四倍近い驚異的な成長を遂げてきた。

この間、観光収入も復帰時の三二四億円から○六年には四〇〇〇億円を超え、名実ともに県経済の自立を担う基幹産業として、八万人近い「雇用効果」、県内総生産の一〇%に相当する「付加価値効果」を上げ、県経済の屋台骨に成長を遂げている。

その一方で、3K経済の一翼を担う観光産業は、先に述べた薄利多売型の豊作貧乏にあえぎ続けてきた。

○五年度以降、観光客は増えるが利益が減り、経営難に陥るホテルや観光施設も増えている。外資系のファンド会社に身売りするホテルも相次ぎ、○八年三月現在で一七ホテルに上っている。 |

|

その大半が、復帰後の沖縄観光を牽引してきた主要・大型ホテル群で、買収企業もローンスター、イシングループ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーなど外国の名だたる有力ファンドや投資会社が並んでいる。

沖縄の観光産業は、外国ファンドによる既存ホテルの買収にとどまらず、大型の観光施設投資、新規ホテルの建設ラッシュを迎えている。

沖縄振興開発金融公庫の調べでは、今後二〇一二年までに沖縄で予定されているホテルの新設計画は五二件にも上り、総客室数は一万七七二室にもなる。

総投資額は四二〇〇億円にも上る。

○六年現在で、沖縄県内の主要なホテル・旅館数は三二四軒あり、総客室数は二万七〇二六室である。

投資・建設計画が実現すれば、今後五年間で四割増となる。

公共事業については後述するが、ピーク時の四七〇〇億円から二六〇〇億円台にまで半減した沖縄への政府の公共事業予算を補う投資として、県外・海外資本の県内でのホテル投資は沖縄経済の活性化の起爆剤として期待が寄せられている。

半面、過剰投資、ホテルの過剰供給による競争激化で既存ホテルの淘汰が進み、巨大な開発ブームで沖縄の豊かな自然が破壊されるなどの弊害を警戒する声も上がっている。

沖縄のホテル業界にとって、悩みは収益率の低さだが、その要因は「直販」の少なさにある。

ホテルが宿泊客に直接客室を販売する「直販」と、旅行エージェントを通して販売する「委託販売」の比率が、「本土では半々だが、沖縄では高いところでは委託が九割を超える」(県内ホテル)という。

そのため「買い手市場で、売り手の利幅が少なく、季節によっては買い叩かれ、利益が出ないケースもある」(ホテル経営コンサルタント)など、経営に大きな課題を抱えている。

夏場の観光シーズンには、旅行エージェントによる乱売競争から実際のホテルの客室数を超える客室数が販売される宿泊できない客が出るなどの「オーバーブッキング」も問題となっている。

「価格決定権を持たない経営は、もはや経営とはいえない」との厳しい指摘もある。沖縄観光は、本土大手エージェントに「市場支配」され、沖縄キャンペーンを展開し沖縄路線を「ドル箱」路線に育て上げた航空各社の「送客依存」の中にある。

沖縄への観光入域客数は、二〇〇七年一月に累計で、一億人を突破した。

好調な伸びの要因として、航空路線網の拡充による航空アクセスの向上や宿泊・観光施設の新設・拡充、官民一体となった誘客キャンペーンの展開のほか、NHKの朝のテレビドラマ「ちゅらさん」に代表される沖縄を素材としたテレビ番組の増加、スポーツや芸能分野での沖縄出身者の活躍など全国的な沖縄ブームが奏功している。

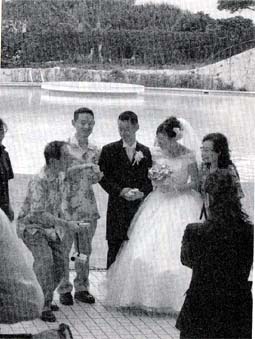

また、海外での挙式数が減少する中で、沖縄で結婚式を挙げるカップルも増えている。 九九年に年間二百組程度だったリゾートウェディングは、○六年には六〇〇〇組を超え、さらに増加傾向をみせている。

沖縄観光にとって、修学旅行に次ぐ新たな市場として注目されている。

国内外のコンベンション(会議)の開催頻度も、二〇〇〇年の玉要国首脳会議(沖縄サミット)を契機に急増し、国際会議も年間一〇〇件前後が開催され、新たな観光市場を開拓している。

毎年二月にはプロ野球の春季キャンプのメッカとしても注目され、国内二一球団中九球団が沖縄でキャップを張り、応援ツアーも含め観光客の誘客増に貢献している。 プロ野球キャンプの経済効果だけでも年間三〇億円を超えるとの試算も出ている。

沖縄観光にとって、今後は高付加価値型観光や体験・滞在型観光の充実、自然との共生型観光となるエコツーリズムの開拓、移住を含めた団塊世代などシニアマーケットの拡充、さらに入域観光客の一%程度と低迷している外国人観光客の誘客増などが成長戦略の課題となっている。 |

増え続けるリゾートウェディング

|

莫大な公共事業を検証

復帰後、沖縄には二〇〇七年までの三五年間に総額一三兆円を超す政府の沖縄振興予算が投入されてきた。

うち公共事業費となる沖縄振興開発事業費は八兆円を超えている。

内訳をみると、道路が二兆八五〇〇億円と三五・四%を占め、次いで下水道など一兆四二〇〇億円(一七・六%)、港湾・空港が一兆一一〇〇億円(二一・八%)などと続く。

莫大な公共事業の展開の結果、二七年間の米軍統治下で遅れていた道路、港湾、空港、上下水道、学校、公民館、廃棄物処理施設、住宅、農業基盤整備、都市公園、医療施設など社会インフラの整備は着実に進み、本土各県との格差も縮まり、道路舗装や上下水道など一部では全国平均を超えるインフラ整備率を達成している。

県都の那覇市と沖縄本島北部の名護市を結ぶ沖縄自動車道は一九八七年に整備され、道路舗装率は四七・五%と全国五位の高水準となっている。

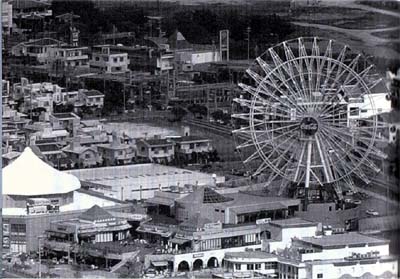

離島では復帰後新たに六空港が整備され二一空港となっている。

急増する観光需要に対応するため、石垣島では二五〇〇メートル級滑走路を持つ新空港の建設に着手している。

また基幹空港の那覇空港は、二〇〇〇年の沖縄サミットの開催に合わせて新ターミナルビルが完成している。

それでも離着陸回数は、「軍民共用」である上にピーク時には一日に三四〇回を数え、現行の一本の滑走路では限界となる三八〇回/日に近づいている。

このため、今後も急増する沖縄への観光入域客数に対応する新滑走路の増設・空港拡張が緊急の課題となっている。

那覇港湾にはコンテナ輸送を担うガントリークレーン二基が並び、国際物流拠点を目指すためのコンテナバースの増設工事が進んでいるほか、海外からの大型観光クルーズ船を迎えるための観光バースも那覇港湾内に建設が進められている。

医療面でも子供医療センターの整備など高度医療施設が充実し、人口一〇万人当たりの医師数も全国平均の九六・八%の水準まで達している。 |

増える観光客に対応するため拡張が期待される那覇空港。

後方は自衛隊基地

|

復帰後、離島と本島を結ぶ二〇の離島架橋も完成した。

うち一一架橋は建設費が一〇億円を超える大型架橋である。

最大架橋となる今帰仁村(なきじんそん)古宇利(こうり)島と屋我地(やがじ)島(沖縄本島と連結)を結ぶ「古宇利大橋」は全長一九六〇メートルで、総事業費は二七〇億円。

一二年の歳月をかけて建設され、完成した。

ほかに来間(くりま)大橋(宮古島−来間島)、池間(いけま)大橋(宮古島−池間島)、浜比嘉大橋(平安座島−浜比嘉島)など超大型架橋も完成し、県内最長・最大となる全長三七〇〇メートルの伊良部架橋(伊良部島と宮古島間)も二〇〇五年に着工している。

琉球新報社が実施した「復帰三五年県民世論調査」(二〇〇六年)によると、「復帰して良かったことは」との問いに、県民の半数が「道路や橋、港湾などが整備された」と評価している。

莫大な公共事業費の投入は、復帰後の沖縄経済に大きなインパクトを与えた。

産業構造の変化を生み、特に全産業に占める「建設業」の割合は全国が八・八%に対し、沖縄は一一・九%(○六年)と高く、復帰時に遡っても常に一三%から一四%と高率を占めている。

公共事業の投入による県経済の底上げ効果は、ある程度評価できるものの、建設されたインフラについては、今後詳細な検証が求められている。

それというのも、例えば、復帰後建設が急増した離島架橋は、医療不安の解消や島外での雇用、高校のない島での就学効果人口増などさまざまな架橋効果が喧伝され、「島ちゃび=離島苦」の解消も強調された。

しかし、架橋後、人口が増えた島は事業費一〇億円以上の一一の大型架橋でみてもわずか四島に過ぎず、残る八島(阿嘉大橋は阿嘉島と慶留間島の二離島間のため計一二離島)は人口が減少している。

架橋後、七四人から一九八人と人口増となった来間島は農業振興の成功が要因だが、逆に九四四人から七五八人と人口減となった池間島は、漁業中心の産業政策の不発が人口が減った要因といわれている。

架橋時の島人口で割った大型架橋の島民一人当たりの行政投資額は、来間大橋の一億二四〇〇万円を筆頭に、古宇利架橋の七五八〇万円、野甫(のほ)大橋(伊平屋島)の三三八〇万円、浜比嘉大橋の一六六〇万円、池間架橋が一〇〇〇万円にも上る。

架橋効果もふくめ、今後は費用対効果の検証も問われることにもなりそうだ。

沖縄振興予算と「ザル経済」

沖縄振興予算は、一九九八年の四七〇〇億円をピークに、以後は右肩下がりで減り続けている。

振興予算の九割を占める゛振興開発事業費)も九八年の四四〇〇億円をピークに減り続け、○八年には二二六〇億円とピーク時の五六%と半減し、一七年前の九一年の水準にまで後退している。

内閣府は「九八年以降の公共事業費の削減は沖縄に限ったことではなく、全国的な傾向」と説明しているが、「沖縄では社会インフラの整備が進み、全国並みの水準まで達した今、公共事業費の削減は当然の流れ」との見方もある。

また「官がやりすぎると民間の自立心を阻害する」として、過度な行政投資を見直し、民間主導型経済への転換を促す声が政府内部からも出始めている。

一方で、沖縄振興予算が、革新県政(野党)で増加傾向となり、保守県政(与党)では横ばいか減少傾向となってきた過去の経緯を踏まえ、「米軍基地問題と沖縄振興予算のリンク論」を指摘する声もある。

大田昌秀県政(革新系知事、一九九一年から九八年)で副知事を務めた吉元政矩氏は、「米軍基地問題で、沖縄が騷ぐと予算は増え、騒ぎが沈静化したり、政府寄りの知事が誕生すると予算が減る」と分析している。

本来は全国最低の所得水準、全国の倍の失業率にあえぐ四七番目の後進県・沖縄の地域振興のために始まったはずの「沖縄振興策」が、いつの間にか米軍基地問題とリンクし、米軍基地に反対する県民世論を抑える「アメ」として増額され、時には政府の意向に従わないから減額される「ムチ」として使用されるようになっている。

公共事業依存度の高い沖縄だが、投下された資金や資本、観光を中心に売上額の大半が本土企業や本土資本に回収される「利益のUターン」「資本の還流」といういわゆる「ザル経済」の課題も抱えている。○六年度の例では、沖縄振興のために国が投入した公共事業費のうち四七・五%を県外企業が受注している。

資金不足で創業や運転資金に苦しむ沖縄に、政府が公共事業として有効需要を創出し、大量の国庫資金を投入しても、事業を実施するのは大手ゼネコンを中心とする本土企業で、沖縄企業は事業の下請けや孫請けに過ぎず、投下資本の大半が本土に吸い上げられてしまう。

「貧血で苦しむ沖縄に、政府がいくら輸血しても、出血をとめなければ、血液は循環せず、貧血状態は改善できない」と例えられている。

4 基地経済の呪縛 top

米軍統治と基地依存経済

沖縄は戦後、施政権を日本から切離され、一九七二年までの二七年間を米軍統治下に置かれた。

そのため、一九六〇年代の日本の高度経済成長の波に乗り遅れたばかりか、米軍の極東戦略の中核を担う広大な軍事基地建設のため、農地や宅地や産業用地を「銃剣とブルドーザー」で強制的に接収され、戦前の主要産業であった農業が壊滅的な打撃を受けた。

さらに米軍統治の下で、基地建設への労働力のシフトを促すための通貨政策が導入された。

日本円が一ドル三六〇円時代に、一ドル一二〇円という超円高のB円を沖縄の通貨とするB円政策で、輸出産業が淘汰され、輸入依存の産業構造へのシフトを余儀なくされてきた。

米軍統治下では、金融機関の融資枠も制限され、新規事業への大型投資はすべて米軍の許可が必要となるなど、軍統制による民間活力の抑制が行われた。

米軍は大規模な米軍基地建設需要に労働者を投入するために、基地労働者の給与を極端に引上げ、他の産業からの労働移動を促した。このため、基地労働者はピーク時には七万人を超え、沖縄最大の雇用先となり、外貨供給、資金供給源となった。基地関連収入は急増し、「基地依存型経済」構造が形成された。

米軍統治下での二七年間、沖縄住民は数万件もの米軍関係の事件、事故の被害に遭ってきた。

軍国主義の日本から沖縄の「解放軍」として入ってきたはずの米軍は、「沖縄の自治は神話」とまで言い切る為政者(キャラウエー高等弁務官)まで出るに至り、沖縄住民は米軍への反発を次第に強め、最終的には日本への「復帰運動」を展開することになった。

一方、この間に中央銀行の役割を担った琉球銀行の民営化、食糧配給も民間食糧販売会社に、配給だった石油などの燃料も民間石油会社に任され、基地建設でも国場組や大城組、飲料でもオリオンビールなど戦後を代表する企業群が次々に誕生した。

基地依存経済の本質

沖縄県の統計に出てくる「基地経済=軍関係受取」の中身は、軍用地料、基地従業員所得、米軍の消費支出の三つを指している。

○五年の年間基地収収入二〇〇六億円のうち、軍用地料は七七五億円(自衛隊関係を除く)、約九〇〇〇人の基地従業員の所得が約五九九億円、米軍人・軍属・家族の消費支出が六二二億円となっている。

このうち軍用地料と基地従業員の給与は、日本の税金で支払われている。しかも基地従業員の給与は、いわゆる日米地位協定上も取決めがないものを、日本側の「思いやり」で支出している。

基地従業員の給与のほかにも基地内の電気、ガス、水道料など光熱費も「思いやり予算」で支払われている。一連の思いやり予算だけでも年問二〇〇〇億円を超えている。

「軍関係受取」は、復帰時の七二年に総額七八〇億円で、県民総所得に占める割合(基地経済依存度)は一五・六%を占めた。

復帰後も軍関係受取は増え続け、七五年には一〇〇〇億円を超え、九一年には一五〇〇億円を突破。九五年には一七三六億円、○一年度には一九〇一億円と復帰時の二倍強まで増えた。

しかし、観光収入の増加もあり、基地経済への県経済の相対的な依存度は八五年には一〇・二%、九五年には四・九%、二〇〇一年には若干上昇したものの五・一%と、五%前後で推移している。

沖縄は「基地依存度」を確実に減らしてきたが、基地経済を論じるときに重要な視点は、軍関係受取の中身と、その本質である。県民総所得の中で、基地関連収入と観光収入が同じように並べられているが、実は、観光収入が「売上」額であるのに対し、基地関連収入は「利益」額に当たる。

観光は約四〇〇〇億円の売上で、基地収入にあたる「利益」は、一〇%から三〇%と試算しても最高で二一〇〇億円。基地収入の半分程度ということになる。

しかも「軍用地料」は、不況に強いという特徴がある。軍用地料が、市場相場ではなく政治相場で借料が決定されるからである。

過去、軍用地料は九一年には対前年比で一〇%を越え、九二年にも七%の上昇率となった。

沖縄での基地返還要求が強まると、軍用地料が必要以上に大幅に引き上げられる傾向がある。

このため、復帰後は軍用地との再契約を拒否する「反戦地主」が減少し、再契約に応じる「軍用地主」の増加につながっている。

基地反対を札びらで抑えているかのようにも映る。在沖米軍基地がすべて返還された場合、軍関係受取の二〇〇〇億円とともに、九〇〇〇人の軍雇用も失うことになる。

脱基地経済は、一見困難にもみえるが、北谷町美浜やハンビータウン、那覇市の新都心地区など、基地返還で税収や雇用、売上などが返還前に比べ八〇倍から一〇〇倍も増加した地域も少なくない。

基地経済の呪縛は「安保政策」の名の下で「好むと好まざるとにかかわらず基地との共生」(大田昌秀元沖縄県知事)を余儀なくされるが、いったん国策として撤退・縮小が決まれば、返還後の経済的なダメージなどお構いなしに返還され、基地に依存してきた地主や地域経済に死活的深刻な影響を与える。

それは、一〇〇を超す国内の基地閉鎖が続く米国内の基地所在地の環境浄化や、脱基地経済の苦戦ぶりからも明らかである。

沖縄県のみならず基地を抱える自治体は、常に返還をにらんだ後利用計画と脱基地経済のシナリオの準備が不可欠である。 |

基地が返還されてから、活用できるまでに

28年の年月を要した那覇市の新都心地区

|

自治体も基地収入に依存

基地を多く抱える県内市町村の高すぎる基地収入への依存度も、基地の整理縮小問題の大きな悩みだ。

基地所在市町村の中で、市町村面積に占める米軍基地の割合が、最も大きいのは嘉手納町で、実に町面積の八三%を米軍基地が占めている。

次いで金武町(五九%)、北谷町(五四%)、宜野座村(五一%)と続く。四町村は、面積の過半を米軍基地が占拠している。

ほか、読谷村で四五%、東村四二%、沖縄市三六%、伊江村三五%、宜野湾市三三%と、三割以上を基地に取られた自治体も九市町村ある。

生産の場となる土地を基地に奪われた市町村では、財政的にも基地収入に依存する割合が高くなっている。

○五年度段階で、基地依存度が最も高い宜野座村では歳入総額七五億円のうち、基地関連収入は三三億九〇〇〇万円で、依存度は四五・三%になり、次いで金武町が三三・二%、恩納村が二八%と続く。

普天間基地の返還問題でゆれる宜野湾市は、基地収入への依存度は三・六%。歳入総額二四八億九四〇〇万円のうち八億八五〇〇万円が基地収入。

移設先となる名護市は二六五億五六〇〇万円のうち基地収入は三〇億八五〇〇万円で、基地依存度は一一・六%。市面積に占める基地面積のシェアは一一・一%とほぼ同率となっている。

5 “脱基地”と“基地依存”の明暗

top

基地オアシス論

復帰前後から現在に至るまで、「基地がなくなったら、沖縄は“イモとハダシ”の極貧生活に逆戻りする」との危機論が一部で根強くある。

「米軍基地オアシス論」である。

産業らしい産業のない砂漠のような沖縄で、基地は雇用と金が湧き出る「オアシス」という論法である。

米軍基地があるから政府は巨額の振興予算を毎年投入し、市町村は基地周辺対策や特別交付金をもらうことができ、米軍基地は県庁に匹敵する九〇〇〇人の雇用を提供し、五〇〇億円を超える給与所得を保証し、四万人を超えるフェンスの内側の“住民”たちは毎年五〇〇億円もの消費支出と、米四軍による四〇〇億円を超えるサービスを県内企業に発注し、フェンス周辺の飲食街にドルを供給している、というのが「オアシス論」の根拠である。

しかし、本当にそうであろうか。脱基地と基地依存で二つの自治体が明暗を分けた。

脱基地−北谷町の場合

脱基地で成功したのは、北谷町である。

町内の米軍基地返還を受け、その後利用で成功し、基地の街から県内屈指の商業都市に変貌した。

北谷町は一九八一年に町内にあったハンビー飛行場(四三ヘクタール)と射撃訓練場のメイモスカラー地区(三二ヘクタール)の返還を実現した。

「基地返還でハンビーは税収が返還前の五二倍に、経済波及効果は八一倍、雇用は二二倍に増えた。

メイモスカラー地区は税収が三八倍、経済波及効果は一七倍、雇州は一〇〇倍を超える」(北谷町)という。

両地区で新規雇用は○四年時点で五八〇〇人、経済波及効果は二一○○億円を超え「予想をはるかに上回る効果」に北谷町も驚く結果となった。

北谷町では、両地区を越える「過去最大規模」のキャンプ桑江の一部返還も近い。「これで手狭になった商業拠点や不足する住宅地を拡大できる。 |

脱基地経済の成功例、北谷町の美浜地区

|

新たな投資効果と経済波及効果が期待できる」と町は返還を歓迎している。

基地依存−名護市の場合

一方で、基地依存を高めたのが、名護市である。普天間基地返還に伴うキャンプ・シュワブ沿岸への代替基地建設の受入れを決めた一九九七年以降、基地関連収入は九五年の一九億円から二〇〇一年度には九一億円と五倍に増えた。

増えた理由は、九七年から始まった米軍基地所在市町村活性化事業(通称・島田懇事業)と、二〇〇〇年から始まった北部振興策による。いずれも総額一〇〇〇億円を一〇年間で基地所在市町村に投入し、基地所在市町村の地域活性化を図るものであった。

政府の二つの「基地所在市町村活性化」事業予算の投下で、名護市財政の基地依存度は九六年度以前の六、七%台から九七年以降増え始め、二〇〇一年度には二九・四%、○四年度には二四・五%まで急増した。

この間、名護市だけでも六〇〇億円を超える政府の振興予算が投下された。

しかし、完全失業率は九五年の八・七%から○五年には二一・五%と悪化、企業立地で増えるはずの法人税収は四億四〇〇〇万円から四億三〇〇〇万円と減り、逆に市の借金となる「市債残高」は一七一億六〇〇〇万円から○四年度には二三五億二〇〇〇万円にまで膨らんでいる。

振興予算を投入され、逆に依存度を高め、失業率が悪化し、借金が膨らむ結果となった。

名護市は「基地振興策をこなすために借金を重ねたのが原因」と説明しているが、振興予算がむしろ逆効果となり基地所在市町村を苦しめる本末転倒の事態が生じている。

米軍基地との「共生」がもたらすもの

基地は振興策をもたらすが、その振興策は地域の自立や発展につながるとは限らないことは、沖縄の基地所在市町村の経験が物語っている。

また沖縄全体をみても、基地はむしろ国庫など財政依存度を高め、不労所得の基地収入や高額の軍用地料が就労意欲を失わせ、基地所在市町村の高失業を生み、振興策で投じられた事業の消化のために自治体は借金を重ね、さらに振興策で建設された施設の維持管理に苦戦し、維持費のために財政が逼迫するという事態も招いている。

高額・高率の補助による基地振興策の弊害が、そこにある。

二〇〇八年に入って、山口県岩国市では、在沖米軍の再編に伴う厚木基地(神奈川県)から岩国基地への空母艦載機部隊の移転の是非を争点に、二月一〇日に市長選挙が行なわれ、移転容認派が擁立した前自民党衆院議員の福田良彦氏が、移転に反対する前市長の井原勝介氏を破って当選した。

井原氏は米軍再編に基づく新たな米軍移転に応じないことを理由に、国から市庁舎の建設補助金三五億円を削減された。

福田氏は、地元経済界や訓練移転を容認する市議らの支援を受け、「国とのパイプ」を強調し、一〇年間で一三〇億円を超える米軍再編交付金の活用や軍民共用化などを訴えて当選した。

岩国での政府の対応は、米軍再編をめぐる「アメとムチの政策」の典型的な事例となった。

選挙で、岩国市民は政府が打出した移転・拡大容認と引き換えに支給する再編交付金や地域振興策を選択したともいわれている。

だが○七年、岩国基地所属の米兵が広島で集団レイプ事件を起こすなど、米軍被害は全国の米軍基地を抱える自治体に広がりつつある。

一方で、米軍基地受入れと引替えにもたらされる国の「アメとムチ」の経済振興策は、名護市など沖縄の基地所在市町村の実態が示すように、基地依存経済を深め、地域の自立を後退させる結果をも生んでいる。

米軍基地との「共生」がもたらす危険性や地域振興策の実効性を見抜く力が、いま市民にも強く求められている。

top

****************************************

|