|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

三章 軍事基地をあるく 松元 剛

|

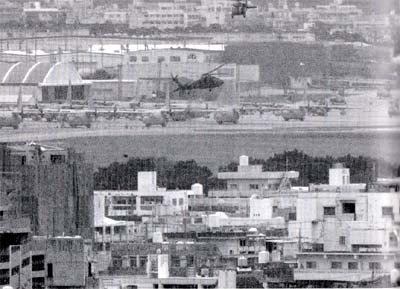

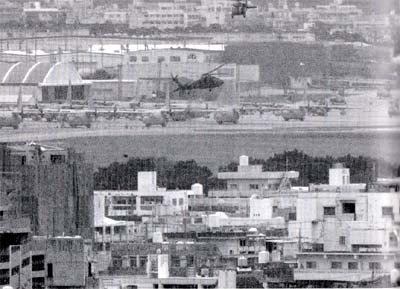

市街地を低空飛行しながら着陸する

KC130空中給油機(普天間基地)

|

|

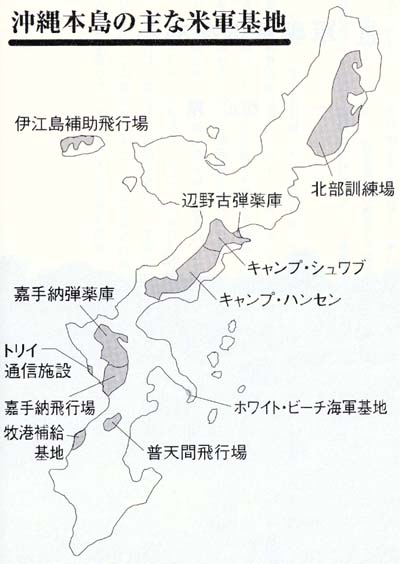

1 軍事優先の牙 top

米軍ヘリ墜落、傍若無人な現場封鎖

二〇〇四年八月一三日午後二時一八分、沖縄本島中部の宜野湾市にある沖縄国際大学に、米海兵隊普天間基地に向かっていたCH53D大型輸送ヘリコプターが墜落した。

現場では、気温三三度の猛暑の中、黒焦げになった大きな機体が熱を放ち、航空燃料が燃えた強烈な異臭が鼻を突いた。

学長室がある本館一号館の屋上にのしかかるように激突したヘリは、そのままずり落ち、本館わきで爆発・炎上したのだ。

校舎の外壁には地面に向って落ちながらローター(主回転翼)が削り取った線状痕がほぼ平行に何本も浮かんでいた。

高さ七、八メートルの立ち木(アカギ)が、マッチ棒の燃えかすのように焦げ、その根元近くには、消化剤の泡をたっぷりかぶったヘリの残骸が無惨に横たわっていた。

機体が制御できなくなり、きりもみ状態になったヘリは、墜落現場近くの八階建てマンションの屋上からわずか数十センチ上をかすめ、大学に突っ込んだ。 |

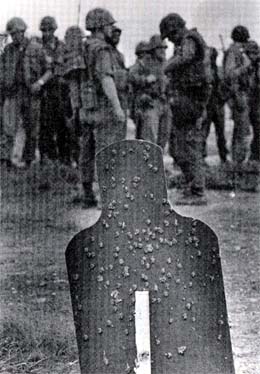

沖縄国際大学のヘリ墜落現場を封鎖して、

現場検証をする米兵。2004年8月17日

|

間一髪で住宅地に落ちず、夏休み中の大学構内に学生が少なかったため、民間人の死傷者は出なかった。

まさに奇跡と言うしかない事故であった。

墜落現場から約五〇〇メートル離れた普天間基地では、基地に接近する敵機を撃ち落とすスティンガーミサイルの部隊が行軍訓練中だった。

大音響と真っ黒な煙が上がり墜落を察知した兵士約一〇〇人が基地のフェンスを飛び越えて大学構内になだれ込んだ。

一人の軍曹の指揮で、機体周辺に出入りを禁じる黄色いテープを張り巡らせ、中に入ろうとする市民や報道陣を力ずくで押さえ込んだ。

カメラを向けるとその前に立ちはだかり、傍若無人に撮影を妨げた。

「何の権限があるのか」と怒号を上げて食い下がっても、米兵は、大学職員や学生、駆けつけた市民や報道陣のみならず、現場確認に臨もうとした宜野湾(ぎのわん)市消防本部の隊員や沖縄県警の捜査員さえ、排除し続けた。

事故機は、イラク戦争に派遣されるため、山口県の岩国基地から飛来し、普天間基地で調整飛行をしていた。

相次いで飛来するイラク派遣ヘリに追われ、一日一七時間もの過酷な勤務を強いられていた整備兵がボルトを閉め忘れ、飛行姿勢を制御する尾翼(びよく)ローターが、飛行中に完全脱落するという、信じ難い事故原因が後に判明する。

沖縄県警は墜落事故の「最大の物証」である機体に指一本触れることができず、米軍が機体を本国に運び出した。

事故から二日後、現場封鎖の状況を見た外務政務官が「ここはイラクじゃない。日本の主権が侵害されている」と憤りをあらわにするほど、米軍側の強権が際立った。

だが、当の外務省はほどなくして、「ヘリの機体や墜落原因、積載物などは軍事機密で、米軍の財産に当たる」

「現場検証は日本側と密接な協力の下、実施され、問題は一切ない」との見解を示す。

米軍統治下を思い起こさせる現場封鎖を追認し、外務省は米軍の行為を正当化した。

沖縄国際大へのヘリ墜落事故は、国際情勢に連動して酷使される沖縄の米軍基地の危険さと軍隊の本質、そして日米関係の断面を見せつける事故であった。

向けられた銃口、奪われたカメラ

二〇〇一年九月一一日、世界を震撼させた米中枢同時多発テロが起きた。

米国が有事に突入したり、軍事的緊張が走ると、遠く離れた沖縄の米軍基地にもすぐに影響が及ぶ。

ニューヨークの世界貿易センタービルやワシントン郊外の国防総省に民間ジェット機が激突する映像が飛び込んできた夜(日本時間)、基地を抱える沖縄本島中部、北部の担当記者は、主だった基地のゲートに走った。

琉球新報社政経部の基地担当だった筆者も同僚のカメラマンと共に、海兵隊普天間基地(宜野湾市)のメインゲートを目指し、車を走らせた。

沖縄の基地問題の最大懸案である移設問題を抱えてニュース価値が高い上、米軍が最重視する航空基地の警備が最も厳しくなると予測したからだ。

普天間基地の第一ゲートにある両開きの門は既に鎖で閉じられ、人一人がやっと通れるぐらいの隙間が空いただけだった。

門の奥には、防弾チョッキを着て、M60ライフルを携えた憲兵二人がいた。

沖縄本島はその日、非常に強い台風の暴風圈に入り、夕方からバス路線が運休するほど風雨が強かった。

横なぐりの激しい雨がたたき付ける中、迷彩服姿の憲兵が車に近付き、「Uターンして出て行け」と怒鳴り散らした。

「琉球新報の記者だ。いつもは撮影が許可される場所ではないか。なぜ駄目か」と怒鳴り返しても、一向にらちがあかない。

車を降りると、身長一九〇センチほどに見えた大柄の若い憲兵が半身になり、左手を前に突き出して手の平をこちらに向けた。

刃向かう“不審者”を牽制するマニュアル通りの仕草だった。

雨音で声が聞き取れないため、こちらがじりじりと距離を詰めると、憲兵は、右肩にかけて天に向けていたM60ライフルの銃口を筆者の頭頂部よりわずか上まで下げた。

「これ以上冐うことをきかないと、お前を撃つ」という威嚇にほかならなかった。

約三〇度の角度を取った銃の先がわずかに揺れ、緊迫感をさらに高めた。

ちょうどその時、相棒のカメラマンが「やめろ」と大声を上げた。助手席の窓からもう一人の憲兵に手を突っ込まれ、デジタルカメラを奪われたのだ。

一度は取返したが、二メートル近い屈強な憲兵は再びカメラをもぎ取り、フィルム代わりの記録カードを引き抜いた。

強く抗議したが、迷彩服のポケットにカードをしまうと、憲兵二人はそそくさと門の中に入り、警護ボックスから私たちの様子をうかがった。

ゲートの写真を撮影されたと思い込み、カメラに狙いを定めていたのだろう。

締切り間際だったため、朝刊用の写真を送稿することを優先し、約二・四キロ離れたキャンプ喘慶覧(ずけらん)のゲートに転じた。

鋼鉄製の車止めが幾重にもしつらえられ、防弾チョッキを着た完令装備の憲兵が厳戒する写真を送り、普天間基地でのトラブルも電話送稿し、朝刊に入れた。

普天間基地に戻り、本社から応援に駆け付けた二人も含め、記者四人でゲートにかぶりついて「カードを返せ」と三〇分近く大声を上げ続けた。

憲兵隊の車両が続々と駆けつけ、前照灯をハイビームにしてこちらを照らした。

まぶしさで目がくらむ中、ようやく上官とおぼしき兵士の指示で、先の若い憲兵二人が近づいてきた。

門の隙間から手を差し出すと、彼らはカードを手の平に置かず、雨がたまったアスファルト路面に投げ捨てた。

琉球新報社は、米軍統治下を思い起こさせる憲兵の行為を詳しく報じ、編集局長が「報道の自由を侵害する行為」として、抗議する談話を出した。

「良き隣人」と「軍事優先の牙」

普大間基地ゲートでのトラブルは、ほんの一例だった。

この後、市民や報道陣が米兵から威嚇されることが頻繁に起きた。

海兵隊の司令部があるキャンプ・コートニー(うるま市)のゲートを撮影していた他紙のカメラマンは、フェンス内の憲兵から胸元に真っすぐ銃口を向けられ、ホワイトビーチ軍港では、銃を携帯したまま、民間地を歩き回る憲兵が報道陣や住民を何度も威圧した。

沖縄国際大学の米軍ヘリ墜落事故と9・11同時多発テロ後の厳戒態勢は何を意味するのだろうか。

在沖米軍は、地元の人たちと友好関係を築きたいと、「良き隣人」政策を盛んにPRしている。

綱紀粛正を促しつつ、沖縄の歴史や米軍に対する県民感情を教えたり、老人ホームのボランティア清掃、地域の祭りへの団体参加などを通し、沖縄社会に米軍への親近感を抱いてもらうことを目指している。

だが、日頃、どんなに「良き隣人」を装っても、米国が有事に突入したり、“軍隊が守るべき財産”が日本側の手に渡る恐れが出た途端、一瞬にして「軍事優先の牙」をむき出しにし、基地や現場に近づく者を不審者扱いし、排除する。

軍隊の本質が表れた二つの事例は、住民の平穏な生活が軍事情勢の荒波によって揺さぶられる沖縄の現実と、県民と米軍の埋め難い溝をくっきりと照らし出した。

2 在沖米軍は何をしているのか top

世界をにらむ拠点

在沖米軍は何のために沖縄に駐留し続けているのか。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争など、世界を揺るがした国際紛争にかかわり、「いつでも、どこでも、誰とでも」戦える米軍事戦略の変化を踏まえ、在沖米軍の軍事機能は確実に強化・拡充されてきた。

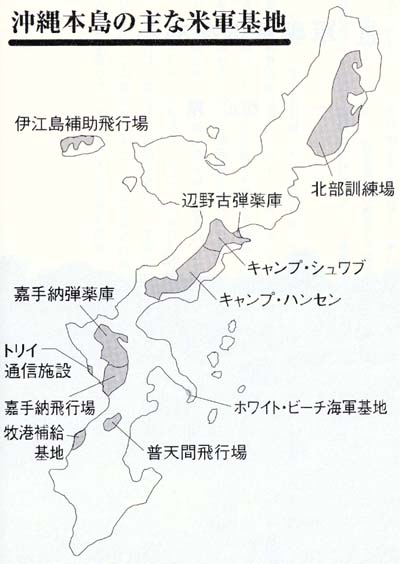

沖縄には、陸海空と海兵隊の四軍が駐留し、約二万三〇〇〇人余(沖縄県が二〇〇六年九月に米軍から聴取)の兵士と、軍属と兵士の家族約九〇〇〇人が駐留している。

在沖米軍は、在日米軍を傘下に置く米太平洋軍司令部の指揮下にある。

ハワイに司令部がある太平洋軍は、地理的な責任範囲をもつ戦闘統合軍の一翼を担う。

米軍には、機能別の戦闘統合軍(特殊作戦群、輸送軍、戦略軍、統合部隊軍)があるが、在沖米軍は戦闘統合軍の指揮下にも組込まれ、全地球規模で戦闘行動に展開することもある。

沖縄の基地の特徴は、空軍の嘉手納(かでな)基地を中心とする出撃、補給、通信、支援の総合的な役割を担うと共に、海兵隊の展開力を重視した編成となっている。

また陸海空と海兵隊の四軍がそれぞれ特殊作戦部隊を常駐させているのが大きな特徴だ。

ソ連崩壊後の世界秩序の中で、アジアでの経済利権などの国益を維持、獲得するため、二〇〇一年の9・11同時多発テロ後の「テロとの戦い」や、地域紛争への介入に力を集中させつつある。

在沖米軍の任務分担

沖縄で最多の兵士約一万三五〇〇人を擁する海兵隊の戦闘部隊の最大単位は「海兵遠征軍」で、沖縄には「第三海兵遠征軍」が置かれている。

海兵隊は、戦時に入れば、海岸線から敵陣に突入し、戦線拡大に向けた後続部隊の橋頭堡(きょうとうほ)を確保する「命知らずの殴込み部隊」としての伝統が受継がれている。

米本国以外に「海兵遠征軍」の司令部があるのは沖縄だけだ。アジア、中東をにらむ戦略拠点として重視する米軍部の姿勢が表れている。

一九九四年に米国と北朝鮮が一触即発に陥った「朝鮮半島危機」以来、在沖海兵隊は朝鮮有事の先兵としても位置付けられている。 |

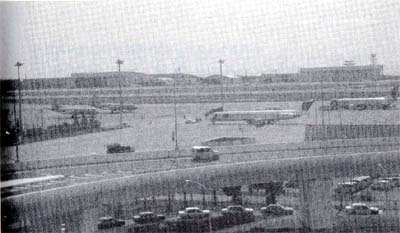

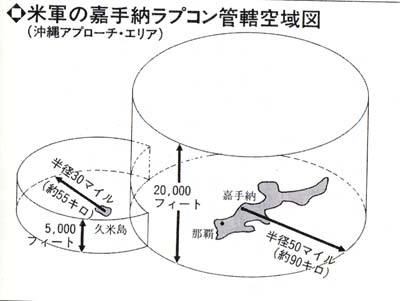

アジア最大の米軍・嘉手納基地。

複合的な基地機能をもち、在沖米軍の拠点の一つ

|

海兵隊は、基地の管理部隊と戦闘部隊である空地任務部隊(MAGTF)に大別される。

第三海兵遠征軍は、司令部、後方支援部隊、航空戦闘部隊(第一海兵航空団)、地上戦闘部隊(第三海兵遠征師団)の四部隊からなり、陸海空の各軍の機能を併せ持ち、自力で最大六〇日間の戦闘が可能だ。

洋上に展開する揚陸艦に乗り、いついかなる戦闘にも即応できる機動態勢を組んでいるのが、第三一海兵遠征部隊(31MEU、約一一〇〇〇人)。

在沖海兵隊員には、特に地上戦闘部隊に高校を卒業したばかりの若い新兵が多い。地上戦闘部隊、航空部隊の多くが六ヵ月から七ヵ月ごとのローテーション(UDP=部隊配備計画)で転属していく。

空軍は、極東最大の戦略拠点・嘉手納基地を本拠地とし、太平洋空軍・第五空軍に指揮される第一八航空団が常駐している。

空軍兵士数は約七〇〇〇人。アフガニスタンで戦争が続く二〇〇二年八月には、遠征能力を向上させるため、作戦群、任務支援群、整備群、医療群、設営群に再編された。

太平洋軍以外の戦略軍の指揮下に入り、全世界規模での作戦行動を取ることもある。

太平洋地域で最大の嘉手納弾薬瘧を管理し、あらゆる弾薬を供給する。

陸軍は、燃料補給、港湾、弾薬などを管理する第一〇地域支援群や第五八通信大隊などの後方支援部隊が駐留している。

兵士の数は約九〇〇人と小規模ながら、沖縄での補給・情報管理の主力を担う。戦闘部隊は第一特殊作戦群第一大隊の「グリーンベレー」が、読谷村のトリイ通信施設(トリイ・ステーション)を拠点としている。

海軍はうるま市のホワイトビーチ軍港を拠点に、遠征する海兵隊員が乗込む強襲揚陸艦や、攻撃型原子力潜水艦などの支援に当たる部隊が展開している。

海兵隊が戦地に殴り込んで確保した地点に、新たな基地施設や橋などを急いで建設する「シービーズ」(海の働き蜂)と呼ばれる部隊も常駐している。

嘉手納基地内に在沖米海軍艦隊活動司令部が置かれ、太平洋哨戒機偵察部隊のP3C対潜哨戒機も常駐している。

沖縄市には、情報基地の泡瀬通信施設がある。海軍の兵員数は約一七〇〇人である。

特殊部隊の巣窟

在沖米軍の大きな特徴は、世界をにらみ、四軍がそれぞれ特殊部隊を擁することである。

陸軍の「グリーンベレー」の兵士は約二〇〇人。通常は、Aチームと呼ばれ、小回りの利く一二人編成の小部隊を単位にして作戦行動を展開する。

語学や医事に詳しい隊員や、情報・通信に専門技能をもつ兵士を集めた心理戦・ゲリラ戦のプロ集団で、敵の背後に侵入して偵察や破壊活動を行う。

親米政権の政府軍の作戦能力を向上させる手助けをするのも任務の一つだ。今後も「不安定の弧」をにらみ、米軍内で重宝されるだろう。

空軍には、第三五三特殊作戦群がいる。

一九九一年に火山の噴火で使えなくなったフィリピンの基地から一時移駐したまま、居座り続け、特殊作戦機MC130などを運用し、パラシュートによる降下作戦などの訓練を行っている。

指揮下にある第三二〇特殊作戦中隊には、敵に察知されない夜の隠密作戦専門の「こうもりねこ」グループもいる。

一方、海軍は一九九二年から、ホワイトビーチと嘉手納基地に「シールズ」と呼ばれる特殊部隊を常駐させている。

偵察、破壊工作が得意な「海の刺客」は、陸空海のあらゆる環境、局面での戦闘能力をもち、特殊部隊の中でも真っ先に派遣されると言われている。

敵地に上陸し、進撃の拠点を築く海兵隊は存在そのものが特殊部隊とも言えるが、在沖海兵隊には、キャンプ・シュワブに駐留する第五偵察大隊(約三五〇人)が事実上の特殊部隊の役割を担う。

最前線で敵の情報を収集する「忍者部隊」は作戦を有利に導くため、ハイテク機器を駆使し「海兵隊の目と耳」となる。

Reconnaisance(偵察)の名を取り、「リーコン」と呼ばれ、体力や知力に優れ、試験に合格した兵士のみが入隊できる。また、正式な特殊部隊の創設も進められている。

沖縄の米軍は、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争はもとより、世界中の局地紛争(ソマリア、エチオピア、東チモール、インドネシア、フィリピン)に向けた出撃拠点としても沖縄を利用してきた。

米国の本音は、次の言葉に象徴されている。

「米軍が日本にいるのは、何も日本を防衛するためではない。

米軍が必要とあれば、常に出動できる前方基地として使用できるようにすることである。

加えて日本は駐留経費の七五%を負担してくれる」(一九九二年三月、チェイニー国防長官=当時、二〇〇一年から副大統領)

日本政府が解決の壁に

沖縄からは日米安保の姿がよく見える。

取り立てて、目を凝らさなくても、日米安保体制を支えてきた基地の島に住む者の皮膚感覚で、基地と接して暮らす重い意味が感じ取れる。

一九九五年九月四日、沖縄本島北部で小学六年生の少女が買い物帰りに車に押し込められ、屈強な米兵三人に暴行される事件が起きた。

被害届けを出した少女が、気力を振り絞って立ち会った現場検証で「二度と私のような被害者を出さないでほしい」と言った時、沖縄県警の搜査員たちは涙にくれたという。

最も弱い立場にある少女の人権さえ守れない、日米安保とは何なのか。

戦後半世紀を超えて続く基地の過重負担の延長線上で起きた蛮行に、党派を超えて、県民の怒りが爆発した。 |

基地の中に沖縄がある――

住宅地上空をかすめるように飛ぶ普天間基地所属のヘリ

|

基地内に逃げ込んだ米兵容疑者の身柄を日本側が押さえることができない日米地位協定の弊害がクローズアップされたが、大田昌秀知事(当時)の改定要請に対し、河野洋平外務大臣(当時)は、米国との改定交渉の煩雑さをにらみ、「議論が先走っている」と門前払いした。

基地問題の改善をはばむ大きな壁に日本政府の対米追従姿勢がある。

これもまた、沖縄にとって、直視せざるを得ない現実だ。

大田知事は、米軍用地の強制使用手続きへの協力をきっぱり拒んだ。八万五〇〇〇人の県民が結集した県民総決起大会が開かれ、基地整理縮小は沖縄の世論の最大公約数となって生き続けている。

九五年の事件後、二〇〇八年二月までに、米兵による女性暴行事件(末遂含む)は一六件も発生し、年一人以上の女性が人権と尊厳を踏みにじられている。

○八年二月一〇日には、北谷(ちゃたん)町内で女子中学生が海兵隊員に乱暴され、県民の怒りが再び、沸騰した。

児童・生徒さえ容赦なく性のはけ口として襲う米軍兵士の蛮行はやまない。

県警のまとめでは、一九七二年の本土復帰から、二〇〇七年末までの米軍人・軍属による犯罪は五五一四件に上る。

このうち凶悪犯は五五〇件で七〇四人が検挙されている。一般住民を被害者とする殺人事件は一二件も起きている。

航空機の墜落など、住民を不安にする事故も後を絶たず、基地に対する県民世論の忍耐の限度は著しく低くなっているが、「基地のない平和な島」という県民の願いはなお達成されていない。

3 基地の中の沖縄−空も陸も海も top

|

|

米軍が握る沖縄の空

本土から沖縄の玄関口である那覇空港に向かう民間航空機は、沖縄本島付近に差しかかると、高度をぐっと下げる。

島の姿がくっきりと目に入る一〇〇〇フィート(約三〇〇メートル)を維持して、那覇空港に向かう。窓から望むと、晴れた日にはコバルトブルーのサンゴ礁とはじける波のコントラストが美しい。

なぜ民間機は、約一〇分間に及ぶ不自然な超低空飛行をしなければならないのだろうか。

那覇空港から二〇キロ圏内には、普天間基地に一本、嘉手納基地に日本の米軍専用滑走路がある。

東シナ海側に離着陸する米軍機は、那覇空港の北側に離着陸する民間機とほぼ直角に交差する。

安全確保のためには高度を住み分けねばならず、約二〇〇〇フィート(約六〇〇メートル)で飛行する米軍機よりも、民間機は下の空域を飛ぶ。

「安全に飛べる高度」は米軍が優先して使い、民間機は米軍機の飛行を妨げない低空での飛行を強いられている。

操縦士の気遣いで、沖縄の海の眺めを楽しませてもらっているわけではない。

航空機は離陸後、エンジンの推力をフルパワーに上げ、六〇〇〇メートル以上の巡航高度まで一気に上昇することが最も安全な飛び方とされるが、ラプコンの管制空域内で理にかなった飛び方ができるのは、米軍機だけである。

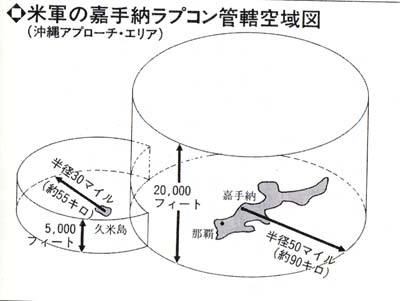

嘉手納基地内にある嘉手納ラプコン(航空機進入管制システム)は、沖縄本島周辺の民間空港と米軍基地に離着陸する航空機の誘導を司(つかさど)る。

ラプコンから半径約九〇キロ、高さ約六一〇〇メートル(二万フィート)、沖縄本島の西方約一〇〇キロに浮かぶ久米島を中心とした半径五五キロ、高さ約一五二〇メートル(五〇〇〇フィート)までの円筒形の空域では、米軍の管制に従わなければならない。

ラプコンとはレーダー・アプローチ・コントロールの略で、一九七二年の沖縄返還時に、管制権も返還されることが決まったが、「米軍が暫定使用する」と定められた。

復帰から三六年目を迎えても暫定使用が続き、管制権の返還は実現していない。

一九九九年一一月には、嘉手納ラプコンのケーブル切断事故で丸一日、機能がマヒし、沖縄の空は大混乱に陥り、約三万人の足に影響が出た。

二〇〇四年一二月、日米両政府は○七年末までの返還で合意したが、米軍が訓練を優先したため、日本の管制官への引継ぎがうまくいかず、さらに二〇一〇年三月まで二年三ヵ月遅れる見通しとなっている。

米軍機が安全な高度を優先して使う管制形態は返還後も残る見通しだ。

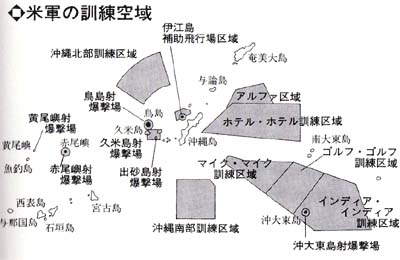

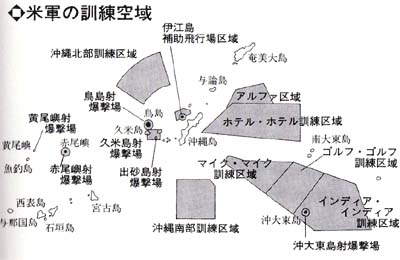

ラプコンによる米軍優先の空域設定に加え、ドッグファイト(戦闘機同上の戦闘訓練)などで使われる訓練空域が広がっている。

沖縄の空を行き交う航空機は本部(もとぶ)町の八重岳にあるレーダーが機影をとらえるが、その半径四〇〇キロメートルの範囲内に二〇ヵ所もの米軍訓練空域が設定されている。

訓練空域の総面積は、九万五四二五平方キロメートル。

沖縄の全米軍基地面積の四一五倍に上る広さがあり、レーダーがとらえる範囲の四〇%が民間機立入り禁止区域となっている。

それは外にも頻繁に臨時の訓練空域(アルトラブ)が設けられ、さらに民問機が飛べる空域が狭まる。

血であがない強奪−米軍の基地

「在日米軍専用施設」は、米軍が他の干渉を排除して使いこなせる基地のことを指し、日本の法律の適用を受けない治外法権的な領域である。

沖縄県内には三三ある。

国上面積の約〇・六%しかなく、人口約一三七万人で全国民のほぼ一%の沖縄県に、米軍専用基地の七四・二%が集中している。

日本の米軍基地は米軍専用基地と、自衛隊基地を一時的に使う「共用基地」に大別される。

二〇〇八年一月現在、沖縄県内の米軍基地面積は全三四施設(一時使用施設の浮原島訓練場を含む)で約○一九・五平方キロメートルで、県土の約一〇・一%、沖縄本島では約一八・四%を占める。基地が集中する本島中部では、一一四・二%に上る。

米軍にとって、沖縄は三万人以上の戦死者を出して獲得した「血であがなった土地」であるという意識が強い。

軍部のみならず、米政府の深層心理の中にもこうした考えは根付いているだろう。

一九五二年の対日講和条約発効前の損失補償問題を審議していた米下院でこんな発言があった。

「第二次大戦中、琉球を占領するために要したほどの人命をかけて領土を取った例は、他の衣平洋地域にはない。

ここは日本の領土だったのだ。何千、何万ものアメリカ人が琉球人や日本人に殺されたのだ」

こうした米国の沖縄観は、沖縄の住民の財産権を無視した軍用地の強制接収につながった。

米軍統治の強権と反発する住民の権利意識が火花を散らし、軍用地強制使用問題は沖縄戦後史の中で、「人権問題」としての軌跡を色濃く刻んできた。

一九五二年四月二八日には、サンフランシスコ講和条約が発効し、米国は沖縄を半永久的に統治する権限を得る。

同時に戦時国際法の効力も消滅したことから、沖縄戦とその直後の混乱期に基地化した土地を継続使用する法的な根拠が必要になった。

一九五三年四月、米国民政府(USCAR)は布令第109号「土地収用令」を公付・施行した。

真和志村、小禄村(いずれも現那覇市)、伊江島、宜野湾市の伊佐浜で、武装した兵士が住民を追い出し、家財道具が残ったままの住宅を押しつぶして基地を造った。

米軍はいわゆる「銃剣とブルドーザー」による土地の強奪を推し進めた。

この強制接収によって基地化された土地は、現在の米軍基地・自衛隊基地の約七割を占める。

占領された旧日本軍用地、強奪に等しい形で接収された沖縄本島中南部の基地に共通するのは、平坦で肥沃な土地ということだ。

将来性豊かな優良地の大部分を米軍に組み敷かれ、かすかに残された沖縄の経済発展の芽さえつみ取られた。

脆弱な沖縄経済の源流には、こうした基地形成過程が横たわっているのである。

本土復帰した一九七二年を一〇〇とすると、米軍専用基地面積は八二・二に縮小されているが、本土の米軍基地で約六〇%の返還が進んだのに比べ大きな差がある。

逆に自衛隊基地は三八五・一と大幅に増えている。二〇〇八年現在、施設数は米軍基地と自衛隊基地が三四で並んでいる。

自衛隊基地の数は、嘉手納弾薬庫内の旧東恩納弾薬庫地区に陸上自衛隊が新設する実弾射撃場が完成すれば、米軍基地を上回ると見込まれている。

データで見る基地負担

広大な米軍基地を抱えるため、沖縄本島中・北部の市町村では、行政区域の多くを基地に割(さ)かれている。

嘉手納町八二・五%、金武(きん)町五九・三%、北谷町五二・九%などとなっており、住民は、基地の外の狭い地域にひしめくように生活している。

二〇〇六年一一月から一二月にかけて、読谷(よみたん)村内にある瀬名波通信施設(約六一ヘクタール)、読谷補助飛行場(約一九一ヘクタール)、「象のオリ」の通称で知られる楚辺通信所(約五四ヘクタール)の三基地(計約三〇六ヘクタール)が返還された。 |

注1:基地所在市町村数:21市町村=7市+5町+9村

2:金武町の面積のうち境界未定部分についでは、平成18年普通交付税の算定に用いる市町村面積の協議書による。

典拠:防衛省地方協力企画課資料(2008年1月1日現在)、国土地理院資料(2007年10月1日現存) |

合わせて、東京ドームの六五個分、阪神甲子園球場の約七七個分の広大な土地が返還されたのだが、沖縄への米軍専用基地の集中度は、わずか〇・四%しか下がらなかった。

自衛隊基地を含めた軍事基地の密度(面積÷全面積)を試算してみよう。

沖縄県全体では本土と比較して約三五倍、基地が集中する沖縄本島では約六五倍となる。米軍専用基地となると、沖縄県全体で本土の約五〇四倍、沖縄本島だと約九四〇倍にはね上がる。いかに沖縄の基地負担が大きいかを物語る数字だ。

米軍の訓練水域は、陸上にある米軍基地から海にせり出す「陸上関連施設訓練水域」の一九水域と、領海や公海上に設けられた「海上演習場」の一〇水域に大別される。

その総面積は、五万四九四〇平方キロメートル。沖縄本島の二四倍に上る広さが、米軍が優先して使える水域となっている。

中には、演習通報が三六五日間、毎日出され、いつでも米軍が使用できる形となっている水域もある。

米軍訓練水域を漁場とする漁業者は、訓練のすき間をうかがいながら、漁に出る生活を余儀なくされている。

沖縄は「空も陸も海も米軍に支配されている」「草地の中に沖縄がある」と称される。

それはデータで立証されている通り、誇張ではないことがお分かりいただけるだろう。

4 沖縄本島・中部地区の軍事基地 top

【沖縄の玄関口】

軍民共用限界の那覇空港

沖縄の空の玄関口・那覇空港に降り立つと、「日の丸」を背負った航空機が多いことにすぐ気づく人は多いだろう。

那覇空港は沖縄の施政権返還後、米軍の後を引き継いで自衛隊機が駐留する「軍民共用空港」になっている。

入域観光客が五八九万人(二〇〇七年度)を数える中、那覇空港の発着回数は、二〇一〇年には年間約一四万回を超えるとの試算がある。

成田、羽田、関西、福岡に次ぐ全国五位の過密空港は、総発着回数の約五分の一を自衛隊機の訓練や、スクランブル(緊急発進)が占めているとされる。

年数万回に及ぶ自衛隊機の離着陸を加えると、三〇〇〇メートルの滑走路一本の空港としては限界を迎えている。 |

軍民共用の那覇空港。

民間航空機(右側)に向き合う海上自衛隊のP3C対潜哨戒機

|

F4ファントム戦闘機などの緊急発進で、一○分以上も民間機の離着陸が待たされるケースがしばしばあり、沖縄の旅の始まりと終りに不快な思いを抱く乗客も少なくない。

有事に使われる那覇空港

那覇空港から那覇市内に向かう車に乗ると、車窓の左側に米軍の那覇軍港(約五六ヘクタール)、右手には陸上自衛隊那覇駐屯地が広がる。

那覇軍港は、ベトナム戦争中には、米海軍の原子力潜水艦が頻繁に寄港し、放射能漏れ事故を起した歴史がある。

米国がかかわる有事になると、海兵隊などの兵士や装備を運び出す輸送拠点の姿が鮮明に浮かび上がる。

一九九六年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)合意に基づき、浦添(うらぞえ)市の牧港(まきみなと)補給地区沖合側への移設条件付き返還が決まっている。

物資集積エリアと戦車揚陸艦のために築いたランプ(斜面)など、典型的な軍港機能が目に付く。

湾岸戦争の際には、砂漠での戦闘用に迷彩塗装された戦車やトレーラーがぎっしり並び、イラク戦争でもその役割は発揮された。

タイ、フィリピンなどで実施される合同演習時には、多数の海兵隊車両が集結し、船積みされていく。

陸軍輸送管理軍に属する第八二五輸送大隊が那覇軍港を管理し、物資の積み降ろしと県内各基地との輸送を担う。

接岸する船を選び、送り込むのは海軍の海上輸送軍の役割だ。有事に備え、洋上で待機する事前集積鑑と連携を密にし、いついかなる時にも世界に物資を送る態勢を整えている。

海兵隊がチャーターしている高速輸送船の出入りが増えている。

米本国で禁止の低周波ソナー

輸送機能のみならず、朝鮮半島情勢や中国をにらみ、他国の潜水艦情報や海底地形などを探夜、収集する特殊任務を帯びた艦船の寄港が増えているのが近年の特徴だ。

中でも、クジラなど海洋生物への悪影響が指摘されている低周波ソナー(音波探知機)を備えた米海軍の音響観測船が、沖縄南沖やフィリピン北東海域を中心に活動を活発化している。

那覇軍港に寄港する音響観測船二隻(コリーショウェスト、インペッカブル)の任務回数をみると、活動開始時の二〇〇三年は二回だったが、○七年は一三回に増えている。

米海軍の低周波ソナーは、通常型より遠くまで探知でき、音の静かな新鋭潜水艦の探知に優れている。その周波数は、クジラの会話音波帯に近い。

海軍の実験中にクジラが海岸に打ち上げられて死ぬ事例が複数報告され、米国の環境保護団体が二〇〇二年、低周波ソナーの全面使用禁止を求めて提訴したが、米連邦地裁は世界中で日木近海のみ、使用を詐す決定を下した。

米政府は○七年八月、五年間の使用延長を米海軍に認め、中国をにらむ沖縄近海を中心に、低周波ソナーの使用が野放しになっている。

那覇西方の慶良間諸島でマッコウクジラなどのホエールウォッチングが観光資源として脚光を浴びる中、低周波ソナーの使用によって、クジラが寄り付かなくなるのではという懸念も出ている。

米本土では使用禁止の低周波ソナーを、臆面もなく日本近海だけ使用を認める米政府。米国の二重基準に対し、環境専門家から厳しい批判が寄せられている。

基地跡利用の可能性と沖縄戦の影

那覇軍港を後にして、那覇市街地に向かうと沖縄本島の動脈といえる国道58号に入る。

片側三車線を五分ほど北上すると、右手に「那覇新都心」地区が現れる。

面積は約二一四ヘクタール、米軍の旧牧港住宅地区の返還跡地だ。住宅を建てる槌音が絶えず、日本銀行那覇支店、内閣府沖縄総合事務局などの公共機関や大型ショッピングセッターなどが増え続けている。

牧港住宅地区は、米軍統治下の人権侵害と差別を鋭く告発した小説『カクテルパーティー』の舞台となり、作者の大城立裕氏は一九六八年に県出身者として初の芥川賞を受賞した。

一九七五年から八七年にかけて、五回に分ける形で細切れ返還された跡地は、九八年から跡利用が本格化した。沖縄戦で焦土と化した沖縄本島中南部では、登記簿などがほとんど焼けてしまい、戦後に地主の所有地を確定させる作業に膨大な時間を費やした。

一般市民が立ち入れない基地内の地籍を明確にする作業はさらに煩雑だった。

「那覇新都心」でも、返還開始から本格的な跡利用の開始まで約三二年を要した。

返還当時の基地関連収入は約五一億五〇〇〇万円で軍用地料が主だが、基地従業員の給与、軍人らの消費支出なども含めている。

区画整理開始以来の年平均直接経済効果は、約七三五億円と返還前の一四・三倍に拡大した。基地従業員は返還時五二人だったが、現在の雇用者数は約三〇〇〇人に上る。

「新都心地区」は、基地の跡利用にも沖縄戦の影を引きずっていることを浮き彫りにする一方、返還跡地の経済効果が計り知れないことも示す。

基地返還の明の部分が暗の部分をくすませ、北谷町のハンビー飛行場跡地と共に、「沖縄は基地がないとやっていけない」という見方を覆した象徴的な地域と言えるだろう。

【牧港(まきみなと)補給地区】

戦争を支えた物資補給拠点

那覇市の北隣にある浦添市に入ると、「牧港補給地区」(キャンプ・キンザー、約二七四ヘクタール)が国道58号の左手に広がる。 浦添市の一四・三%を占める基地だ。

ベトナム戦争では「トイレットペーパーからミサイルまで」と称され、あらゆる軍需物資をそろえた後方支援拠点となった。 現在は、六〇メートル×三〇〇メートルの巨大倉庫一一棟など、大小様々な倉庫が置かれ、食料や日用品から、各種の装備まで保管・補給している。

日本の思いやり予算で建てられた高層マンションが二三棟あり、数百人を収容できるダンスホールがある劇場、学校、通信施設もある。

ふだんは、訓練の騒音などを発する迷惑施設ではないだけに、「基地被害」があまり語られない基地だが、キャンプーキンザーには、「地中に潜む爆弾」があると言われる。

過去に米軍が用いた有害物質による土壌などの汚染が残っている可能性が濃厚だからだ。 |

ベトナム戦争中、「トイレットペーパーからミサイルまで」

補給した牧港補給基地

|

【市街地のど真ん中の普天間(ふてんま)飛行場】

常駐機七一機

キャンプ・キンザーを後にし、宜野湾市に入ると、国道58号の右手に小高い台地が見えてくる。

平坦に開けたその台地の上に市域の約二四%を占める海兵隊普天間航空基地(約四八一ヘクタール)がある。

米軍は沖縄占領と同時に普天間神宮の美しい松並木を根こそぎ伐採して接収し、日本本土攻撃のためにB29重爆撃機用の滑走路を建設した。

何度か拡張され、一九六〇年に海兵隊航空基地として整備された。

他の海兵隊基地がキャンプと名付けられているのに対し、普天間基地の正式名称は「Marine CorpseAir Station FUTENMA」となっている。

世界中の基地をつなげる戦略中継拠点として、別格の最重要基地と見なされているからだ。

普天間基地は、海兵隊のヘリ部隊が常駐している米国外唯一の基地だ。 |

普天間基地を離陸するCH46中型輸送ヘリコプター

|

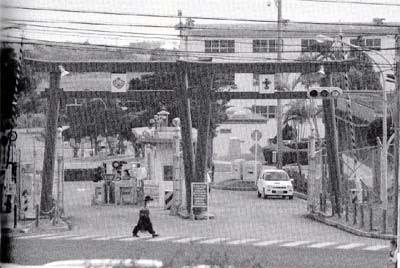

海兵隊基地のゲートは日本人の警備員が警戒しているが、普天間では空軍の嘉手納基地と同様に憲兵隊員が、出入りする車両や人に目を光らせる。

在沖海兵隊報道部は「沖縄の基地の中で、重要度は嘉手納基地と双璧。警備を日本人だけに任せるわけにはいかない」と説明する。

基地の中央部を走る長さ二八〇〇メートル、幅四六メートルの滑走路には、FA18ホーネット戦闘機、米最大の輸送機C5Aギャラクシーも離着陸できる。

滑走路の南側に広がる駐機場には七一機が常駐する。

その内訳はCH53大型輸送ヘリー五機、CH46中型輸送ヘリニ四機、UH1指揮連絡ヘリ七機、ベトナム戦争で南ベトナム解放民族戦線から恐れられたAHIW攻撃ヘリ(通称・コブラ)一〇機、KC130空中給油機一二機、作戦支援機のC191が二機、T39が一機。有事の際には三〇〇機が使用できるよう、駐機場にはゆとりをもたせている。

早朝の普天間飛行場でのこと。KC130空中給油機などの駐機場で、海兵隊第一航空団(司令部はキャンプ・フォスター内)に所属する兵士約五〇人が約一メートル弱の間隔で横一列になって、ゆっくりと歩みを進める。

エンジンが小さな石や金属部品を巻き込めば、事故につながりかねないため、細心の注意を払って、ごみを拾うのだ。

米本国では不適格飛行場

南西約一・三キロにあり、沖縄戦の激戦地だった嘉数(かかず)高地から一望すると、宜野湾市のど真ん中を普天間基地が占め、ドーナツ状の周囲の土地に住宅がひしめいているのがよく分かる。

宜野湾市内には、小中高校と大学が計一六校あり、自治会や保育所などを合わせると一二一もの「公共施設」がある。

在沖海兵隊は「離着陸ルートは、可能な場合は学校や文化施設の上空を避けるように特別に設定されている」と主張するが、飛行場周辺に散らばる公共施設と住宅街を避けて飛ぶことは事実上、不可能だ。

消防車などの緊急車両は基地を迂回せねばならず、宜野湾市は市民の命を守るため、市東部と西部に別々の消防署を置かねばならない。

街づくりと防災にも基地の存在は影を落としている。

訓練を見ていると、上空を飛ぶヘリが急角度で降下する場面を目にすることがある。

地面に突っ込むように見えるため、観光客から「墜落したのではないか」との問い合わせが警察に寄せられることもある。

操縦技法を高める危険な訓練以外にも、民間地域上空での「はみ出し」飛行や、夜一一時近くまで続く「夜間訓練」の騒音が住民を悩ませている。

二〇〇三年に就任した伊波洋一宜野湾市長が明らかにした米海軍・海兵隊の航空基地の設置基準(航空施設整合利用ゾーン)に照らすと、滑走路両端の延長線上四五〇〇メートルの範囲は、住宅、学校、病院、集会場があってはならないと定められている。

普天間基地は、米本国ならば、使用が禁じられる不適格な軍事施設なのだ。

世界最大の基地と言われるカリフォルニア州の海兵隊基地キャンプ・ペンドルトン(約五万ヘクタール)は約二七キロに及ぶ海岸線をもつ。

普天間基地と同じ二八〇〇メートルの滑走路を備えた飛行場があるが、伊波宜野湾市長と面談した地元のオーシャンサイド市長は「飛行場から最も近い住宅地は三マイル(約四・ハキロ)離れている」と説明し、「普天間飛行場は住宅地と近すぎる。その近くには恐ろしくて住みたくない」と驚きを隠さなかった。

米本国では運用できない飛行場で激しい訓練を繰返す在沖海兵隊。米国と沖縄の住民の命の重さは違うのだろうか。

米軍の「二重基準」が浮かび上がる。

本土復帰以来、二〇〇七年末までの在沖米軍機の墜落は四二件を数える。

うち一六機がヘリコプターで大半が普天間基地の所属機だ。ベトナム戦争が激化した一九六〇年代後半から七〇年代前半に製造されたCH46など、三〇年以上運用されている機種もあり、老朽化による事故への不安は高まるばかりだ。

普天間基地の年間の離着陸回数は、基地監視団体などの推計で四万五〇〇〇回以上、旋回や上空通過を含めると六万五〇〇〇回以上とされている。

常駐のヘリ以外にも、岩国基地から飛来するFA18ホーネット戦闘攻撃機など、外来機も頻繁に飛来している。

ヘリコプター特有の問題に低周波騒音がある。人間には聞こえない一〇〇ヘルツ以下の不快な音域だ。

住民三九六人が飛行差し止めを求めて二〇〇二年に起こした普天間基地爆音訴訟では、低周波による健康被害の認定が焦点となっている。

イラク戦争で空っぽに

二〇〇三年三月のイラク戦争開戦後、在沖海兵隊の主力部隊の投入に伴い、普天間基地のヘリコプター五六機のうち、最大で四十数機がイラクに派遣された。

へリ不在で飛行が激減し、市民はつかの間の静けさを歓迎したが、二〇〇五年四月の帰還後、騒音は元に戻っている。

朝鮮半島をにらむ「抑止力」が強調され、日米政府は北東アジアの安全保障のために普天間基地のヘリ部隊が必要と喧伝してきた。

だが、ヘリ部隊が、二年近く不在であっても、沖縄周辺地域が「安全保障の空白地帯」となり、軍事的緊張が高まった形跡はなかった。

空っぽだった普天間基地はほんとうに必要なのか。

日米の説明に疑問符が付いたことは確かだ。

【キャンプ瑞慶覧(すけらん)】

ゴルフボール

宜野湾市、北谷町、北中城(きたなかぐすく)村、沖縄市には戦闘部隊を支援する海兵隊の支援基地群が広がっている。

キャンプ瑞慶覧(フォスター=約六四ニヘクタール)は、米軍占領時代は、米陸軍司令部高等弁務官府が置かれ、沖縄住民に対峙した権力の中枢だった。

現在も、北中城村石平の国道330号沿いのゲート奥に、在沖米軍トップの四軍調整官の事務所(在日米軍沖縄地域調整事務所)が置かれている。

また、沖縄や本土の海兵隊基地を統括管理する「海兵隊基地キャンプ・スメドレー・バトラー」(部隊名)の司令部もある。

普天間飛行場を木拠とする第一海兵航空団の司令部、第九自動車輸送大隊などが常駐し、戦場で戦闘部隊が行動しやすいように道路や橋を整備する部隊が陣取る。 |

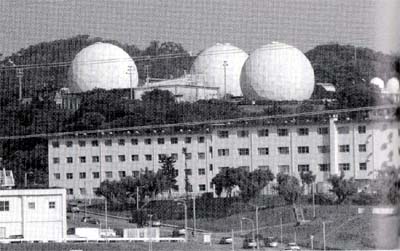

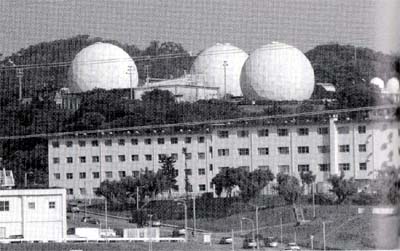

米陸軍の通信基地である

フォード・バクナーのシンボル「ゴルフボール」

|

車両の修理工場からの汚水や油漏れが頻発し、海岸近くの住民を悩ますこともしばしばだ。

基地の南側、普天満宮の森に隣接して、陸軍の通信基地フォート・バクナーがあり、第五八通信大隊が活動する。

フォートとは、陸軍の基地を指す。

読谷村のトリイ通信基地と連動し、第五八通信大隊は、在沖米四軍の通信網(電話、ファクス、電子メール)の管理を一手に握る。

ホワイトハウスや国防総省などに向けた情報発信の任務をこなすフォート・バクナーのシンボルは、通称「ゴルフボール」と呼ばれる白い大きなドームだ。

台風で被害を受けないよう、直径二〇メートル近い大型パラボラアンテナをドームで覆う。

軍事通信衛星を介してイラクに派遣された在沖海兵隊の部隊とも通信する。

スパイ対策も立てられ、盗聴への警戒も厳しい。

本国と遠く、海に囲まれた沖縄で欠かせない通信手段を守りつつ、現代の戦争で重要性を増す「通信機能」の維持・向上を図る。

「フォート・バクナーなくして、沖縄の基地運営は成り立たない」とも称されるだけに、その出入りゲートでは、平時から幾重にも車止めが置かれる厳重警備が敷かれている。

充実した福利厚生

キャンプ瑞慶覧(すけらん)は、福利厚生施設が充実しており、将校・下士官クラブ、ゲームセッター、映画館、大型スーパーマーケット、体育館や照明の下で夜も使える多目的グラウンドもある。

二〇〇〇年七月の沖縄サミットで来県したクリントン大統領(当時)が深夜にグラウンドに姿を見せ、四軍兵士や家族ら一万五〇〇〇人の熱狂的な歓迎の中で、右手を突き上げて「この地に平和があるのは、米国の軍隊があるからだ。誇りをもて」と叫び、兵士らを激励した。

その前日、糸満市の摩文仁の丘で「米軍の足跡を減らしたい」と県民向けに演説し、殊勝さを演出した時とは対照的に、前線兵士を鼓舞する米軍最高指揮官の姿を見せつけた。

一九九六年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)合意により、キャンプ・レスターとの住宅統合が実施された。

思いやり予算で一〇八〇戸が新設され、高層マンションやハイスクールも建てられている。

キャンプ湍慶覧は国道330号で東西に分けられているが、国道下を貫く頑丈な地下通路で結ばれている。

基地内にあるクバサキハイスクールでは、二〇〇三年一二月、海兵隊のテロ対処チームが、校内に侵入して教師と児童を人質に取ったテロリストを掃討する訓練を実施した。生徒や教師の日の前で、立てこもったテロリスト役を撃つ訓練は生々しい。

米軍は、最も安全なはずの基地内でも備えを怠らない。

海兵隊基地隊「キャンプ・スメドレー・D・バトラー」の部隊名の由来となったスメドレー・D・バトラー将軍は一八七〇年生まれ。

スペイン、フィリピン、中国、ホンジュラス、メキシコ、ハイチなど、第二次世界大戦前の主要な戦争・地域紛争に参加し、兵士、指揮官として多くの武勲を挙げた米海兵隊の英雄だ。

しかし、昇進を重ねるにつれ、一般兵士を犠牲にし、アメリカの軍産複合体を守る戦争に反発するようになる。

一九三一年に退役(少将)した後には、名著『戦争はペテンだ』を著して「専守防衛」を主張し、米国内外で物議を醸した。

反戦に傾いた元英雄の遺志は無視され、海兵隊は「血であがなった」沖縄でその名を基地に冠したのだった。

歴史の皮肉というしかないが、大国のバトラー氏は眉をひそめていることだろう。

【キャンプ桑江・海軍病院】

一〇年分の保存血液

那覇から北上する国道58号を約二〇キロ進んでも、車窓に基地のフェンスが途切れることはない。

北谷町では、新たな商業地として活況を呈する美浜地区(陸軍ハンビー飛行場とメイモスカラ射撃場の跡地)と国道58号を隔ててキャンプ桑江(くわえ、レスター)が広がる。

キャップ桑江の南側には、ベトナム戦争でおびただしい負傷者が運び込まれ、今に面影を残す海軍病院がある。

医師七〇人を擁し、ベッド数は約一〇〇床。職員数は一〇〇〇人を超える。

西太平洋地域で最大の米軍医療機関はヘリポートも備える。

訓練中の負傷者など、沖縄の米軍関係者の急患のほとんどがここに運び込まれ、緊急治療室(ER)で治療を受ける。

有事をにらみ、太平洋地域唯一の冷凍血液の保存施設ともなっている。そのほとんどがO型だ。

どの血液型にも対応できるO型を備えることで負傷兵の血液型を調べる手間が省けるからだ。

零下六五度以下の超低温で貯蔵される血液は一〇年間保存できる。生物・化学兵器を使った攻撃に備えたワクチンも蓄えられている。

米国の医療システムを学ぶ日本人医師を研修医として受入れている。

キャップ桑江北側の約三五ヘクタールは、SACOで返還が決まり、二〇〇三年に返還されたが、返還跡地から有害物質が相次いで見つかり、地主への引渡しが大幅に遅れる事態が起きた。

先行して返還された区域には北谷町役場が建てられた。

【嘉手納(かでな)基地】

復帰後八機のF15が墜落

国道58号をさらに北上すると、嘉手納基地の第一ゲートが目に入る。

ベトナム戦争では、北爆の補給出撃基地となり、「黒い殺し屋」と呼ばれたB52戦略爆撃機が爆弾を満載して飛立った。

米国がテロの脅威を盛んに喧伝するアジアから中東までを含めた「不安定の弧」をにらみながら、攻撃、中継、偵察、補給など、あらゆる軍事機能が集積する「総合出撃拠点」の役割を担う。 米軍が沖縄の地で最後まで手放さないのは嘉手納基地だろう。

沖縄の赤瓦をアレンジした警護所では、銃を携行した憲兵が目を光らせ、出入り車両のチェックも他の基地より厳しい。 常駐機と外来機の飛行で、周辺住民は、激しい爆音にさらされ、所属機の墜落や緊急着陸などのトラブルが頻繁に起きている。

一九五九年六月には、石川市の宮森小学校に離陸したばかりのジェット戦闘機が墜落・炎上し、児童一一人ら計一七人が死亡した。 |

耳をつんざく爆音をまき散らして離陸するF15戦闘機。

下に駐機をしているのはKC135空中給油機(嘉手納基地)

|

米軍が起こした最も悲惨な墜落事故として、沖縄戦後史に刻まれている。

一九六八年一一月には、離陸寸前のB52が基地内に墜落して爆発炎上した。

爆風で嘉手納町屋良地区の民家のガラスが割れ、住民が着の身着のままで逃げ惑った大事故は県民に衝撃を与え、B52撤去闘争が全琉規模に広がった。

本土復帰後も所属機や外来機の墜落は後を絶たず、主力のF15戦闘機だけでも八機が落ちている。

嘉手納基地の面積は約一九八六ヘクタールで、普天間基地の四倍超、外周は約一七・四キロに及ぶ。

一五の集落をつぶして造られた旧日本軍の中飛行場を米軍が接収し、今に至っている。

立ち入りがかなわず、自分の土地がどこにあるか分からない地主も多い。

極東最大の戦略基地

三六八九メートルの滑走路が二本(幅は約九〇メートルと六〇メートル)あり、基地管轄する空軍のほかにも、海軍、海兵隊、陸軍も使用する。

常駐機は約一〇〇機。

横須賀を母港とする米空母キティホークの艦載機FA18ホーネット戦闘攻撃機や、山口県の岩国基地所属の垂直離着陸戦闘攻撃機AV8Bハリアーなど、外来機の飛来が恒常化している。常駐機の厳密な数字がはじき出せない理由は、半ば常駐している外来機が多いからだ。

最新鋭のF22が登場するまで、世界最強の制空戦闘機と長く言われたF15C/Dイーグルが二個中隊四八機、「空飛ぶガソリンスタンド」と呼ばれ、米軍機の行動範囲を格段に伸ばすKc135空中給油機一五機、E3B/C早期警戒管制機が二、三機、MC130コンバットタロン特殊作戦機五機、HC130コンバットシャドウ空中給油機五機が居座っている。

海軍機では、太平洋哨戒偵察部隊からのローテーション配備で、P3C対潜哨戒機などが半常駐し、アジア情勢に連動したEP3E電子偵察機の飛来も確認されている。

二〇〇一年四月に、中国・海南島付近で、EP3が中国軍の戦闘機と接触し、同島に不時着した。

嘉手納基地がアジアを射程にとらえた偵察拠点にもなっていることを照らし出した事故であった。

米航空宇宙局(NASA)のスペースシャトルの緊急着陸基地にも指定されており、シャトルが打ち上げられると、特別救難チームが緊急事態に備えて待機する。

基地内には、米本国を思わせる庭付きの将校宿舎や安価な製品が満杯のスーパー、映画館、ゴルフ場が二つ、バー、教会、最新の診療所など、いたれり尽くせりの施設がぞろい、約二万人の軍人・軍属、家族が快適な生活を送っている。

基地に近い沖縄市や北谷(ちゃたん)町の繁華街の米兵相手のバーには、若い兵士が繰り出し、週末ごとにトラブルを起こしている。

安保の見える丘

嘉手納基地北西部、高さ約五メートルの遮音壁のわきに同基地を一望できる小高い丘がある。

通称「安保の見える丘」だ。基地の監視活動をしていた反戦地主の一人が「ここからは日米安保が良く見える」と語ったことをきっかけに、その呼び名が定着していった。

二〇〇四年には、県道を挟んで、「嘉手納道の駅」が完成した。

四階の展望台から滑走路やかまぼこ型の格納庫などが一望でき、多くの観光客が訪れ、米軍機ウォッチャーたちの姿も目立つ。

三階には、嘉手納町が基地被害や地域の歴史を理解してほしいと造った資料館があり、基地に浸食された中で街づくりに取組まないといけない苦悩ぶりが伝わってくる。

目の肥えた基地ウォッチャーが集う「安保の見える丘」周辺からは、消防車が待ち受ける中での緊急着陸など、米軍機の異常運航が一目瞭然だ。

米軍はうっとおしい存在であるこの一角を「スパイヒル」「スパイコーナー」と呼び、露骨な嫌悪感を込めている。

「安保の見える丘」や道の駅で実体験できるのは、米軍機の離着陸時の耳をつんざくような爆音だ。

視覚に残る記憶より、すぐ隣の人との会話さえ途切れるすさまじい爆音が忘れられないという人が多い。

嘉手納基地では、タッチ・アンド・ゴーなどの飛行訓練や、低空飛行、本来であれば禁じられているアフターバーナーを用いた垂直に近い離陸、駐機場でのエンジンの試運転など、騒音を伴う訓練が絶え間ない。

会話の寸断、テレビ、ラジオの音が聞こえない、電話が途切れる−などの生活被害が一日に数十回から百数十回も押し寄せる。

高血圧や消化器、聴覚の不調を訴えたり、不眠にさいなまれる住民は多い。

我慢の限度を超える爆音に対し、一九八二年に周辺住民九〇〇人余が米軍機の夜間飛行差止めを求めて裁判を起こした。

一審(九四年二月)、控訴審(九八年五月)の判決は、飛行差止めについては退けたが、騒音が受忍限度を超えていると認め、国に賠償を命じる判決が確定した。

二〇〇〇年には新嘉手納基地爆音訴訟が約五五〇〇人のマンモス原告団によって起こされ、二〇〇五年二月の一審判決で騒音の違法性があらためて認定された。

目にあまる機能強化

テロとの戦いを標榜する米軍事戦略の下、アフガニスタンへの侵攻とフィリピンの反政府組織の掃討作戦で、嘉手納基地の第三五三特殊作戦群が陸軍特殊部隊を支援した。

イラク戦争でも、戦闘機と整備要員が派遣されている。北朝鮮の核問題で国際社会に緊張が高まると、電子偵察機RC135V/W/Uや、大気中の放射性ガスを集め、核実験の実施を確認する機能をもつWC135Wなどが飛来している。

在日米軍再編で日米両政府が打出した柱の一つが「抑止力維持」だった。

ミサイル防衛網整備の先陣として、迎撃ミサイル・パトリオット(PAC3、PAC2)が、○六年八月から一〇月にかけて嘉手納基地に配備された。

沖縄市と北谷、嘉手納の両町と議会でつくる「三者連絡協議会」は、「基地機能強化であり、沖縄の負担軽減に逆行するのは明白」(東門美津子沖縄市長)として、配備に強く反対したが、米軍と政府はこれを無視した。

○七年一月と一〇月には、空軍の救難部隊によるパラシュート降下訓練が八年ぶりに強行された。

同年二月には一時移駐の形を取り、米本国から最新鋭のステルス戦闘機F22が二一機配備された。

9・11同時多発テロ後は、基地への攻撃を想定した「有事即応訓練」が頻繁に実施され、大音量の放送や爆竹の音が響き、煙幕がたかれるなど、物々しさを増している。

米軍機の爆音は悪化の一途だ。

米軍再編で決まったF15戦闘機訓練の本土の五自衛隊基地への移転効果は乏しい。

○六年六月、一〇〇デシベル以上の轟音が一日に三六回も記録され、同年一〇月六日には、一二一デシベルが記録された。

一〇〇デシベルとは、電車通過時の線路脇、乗用車から三メートルの距離で聞く警笛に相当する猛烈なうるささだ。

米本国に向かうF15戦闘機が午前三時、四時ごろの離陸を繰返し、住民の眠りを突き破ることも続いている。

二〇〇六年度、嘉手納町屋良(やら)では、原則飛行禁止となっている午後一〇時から翌日午前六時までの騒音発生回数が三九一二回と過去最高を記録した。

午後一○時から翌朝六時まで飛行を規制する「騒音防止協定」は形骸化するばかりで、宮城篤実嘉手納町長は「ざる協定」と酷評している。 |

嘉手納基地から未明に離陸し、

住民の安眠を突き破るF15戦闘機

|

コミュニティも崩壊

東シナ海に面し、嘉手納基地の離着陸コースの直下に位置する北谷町砂辺(すなべ)はうるささ指数九〇以上の地域が大半だ。 健康を害するため、緩衝地帯に位置づけられているのだが、故郷への愛着が強い住民は爆音被害に苦しみながら、住み続けている。

同区内には、フェンスに囲まれ、那覇防衛施設局管理地(二〇〇七年九月から沖縄防衛局)と記された空き地が目立つ。

爆音禍に耐えきれず、国の買取りに応じた仕民の土地だ。その数は約二二〇に上る。

二世帯住宅を建てて迎えた嫁が、出身地の沖縄本島南部で経験したことのない爆音にさらされて体調を崩してしまい、一年足らずで息子夫婦と孫が砂辺を去り、一家だんらんを引き裂かれた家族もいる。

嘉手納町は約八二・五%を嘉手納基地に取られ、残された狭い地域に約一万四〇〇〇人の町民が軒を連ねて暮らしている。

その人口密度は全国平均の一七倍近く、実家を継げる長男はいいが、土地が乏しいため、二男、三男は隣の読谷村や北谷町に流出している。

基地の存在は地域のコミュニティにも深刻な影響を与えている。

嘉手納基地は、米軍の活動と住民の平穏な生活を求める声が衝突する象徴的な基地であるだけに、一九八七年、二〇〇〇年の沖縄サミット前、二〇〇七年の三度、「人間の鎖」で基地の外周が包囲され、基地撤去を求める思いが全国に発信された。

爆音をまき散らす米軍機の離着陸に対し、国が「米軍の運用は規制できない」として物言いをつけることはない。

騒音対策に手をこまねいたまま、できるだけ住民を基地から遠ざけたいという思惑から、基地に接する民有地の買取りを推し進めている。

本土復帰した一九七二年から○五年三月までに、三二〇億円余を投じて、県内の約一一七ヘクタールを買取った。

二〇〇四年三月末には、米軍用地のうち、国有地の占める割合が民有地をコ一年ぶりに逆転した。

【嘉手納弾薬庫】

劣化ウラン弾貯蔵核疑惑絶えず

嘉手納基地と県道74号を隔てて嘉手納弾薬庫がある。

地下通路が縦横に走り、弾薬庫から飛行場へ、民間地域を通らずに弾薬を運べる。

面積は約二六五ハヘクタール、アジア・太平洋地域の供給源である世界最大級の弾薬庫には、五万トンの弾薬が貯蔵可能だ。

一九六九年に毒ガス兵器の貯蔵が明らかになり、撤去運動が高まる中、七一年に運び出された。

本土復帰に伴い、中南部の九弾薬庫が統合され、現在に至っている。復帰前には核弾頭が保管されていた。

「イグルー」(覆土式)、「マガジン」(一般弾薬庫)、「リベットメント」(防塁士気)の三種類の弾薬庫の総数は約五〇〇に上る。

弾薬庫区域内は二重のフェンスが張り巡らされ、米軍関係者でも特別な許可がないと立入りできない。

取材で訪れた際、バスの車内から撮影禁止区域をこっそり撮ろうとして、憲兵にどやしつけられた記者もいる。 |

基地が攻撃を受けたことを想定した

即応訓練(嘉手納弾薬庫)

|

国際的に批判が根強い弾薬も多く貯蔵されている。アフガニスタンやイラクで多くの民間人を殺傷したクラスター爆弾(親爆弾から子爆弾二〇〇個が空中でばらまかれ、不発弾は地雷の役割を担う)が二〇〇二年に確認され、海軍報道部が貯蔵を認めた。

また、ナパーム弾「MK177」も保管され、訓練機に積込まれている。放射線による健康被害が社会問題となっている劣化ウラン弾の貯蔵を司令官が記者会見で口を滑らせて認め、波紋を広げたこともある。

【読谷村内の基地】

トリイ通信施設

沖縄戦で米軍が上陸した読谷村には、陸軍のトリイ通信施設(トリイ・ステーション=約一九三ヘクタール)がある。

陸軍第一〇地域支援群の司令部が、在沖米軍全体の燃料供給、輸送業務を統括している。

キャンプ瑞慶覧(すけらん)のフォート・バクナーと連動した通信大隊管理の棒状のアンテナ群が立っている。

ベトナム戦争が終りに近づいた一九七四年に撤退した第一特殊作戦群第一大隊(通称グリーンベレー)は八四年から再配備され、イラク、アフガニスタン、フィリピンなど、世界の紛争地に派遣されている。

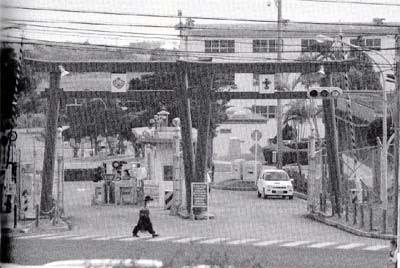

ゲートには、二本の大鳥居が並ぶが、なぜ建てられたのかは諸説あり、定かでない。 |

二つの鳥居が立つトリイ通信基地の入口。

内部の詳細は不明である

|

反戦地主と読谷村役場

一九九六年四月一日午前零時、国が使用権限を失い、不法占拠状態に突入した米軍基地があった。

読谷村の旧楚辺通信所(通称・象のオリ、約五四ヘクタール)だ。

「自分の土地は平和のために使いたい。戦争のためには使わさない」として、軍用地提供を拒む地主を「反戦地主」と言う。

沖縄県内には一〇〇人あまりいる。加えて嘉手納基地、普天間基地の土地を共有し、反戦の思いを政府にぶつける一坪反戦地主が、約三〇〇〇人いる。

軍用地料に格差を付けたり、一括払いにして税金を多く取る国の嫌がらせにも屈せず、反戦の思いを貫いた地主たちがいたからこそ、一九九五年の少女暴行事件の後、市町村長や大田昌秀知事が軍用地の強制使用手続きへの関与を拒否し、基地の過重負担の解決を訴える異議申し立ての“武器”となった。

政府は一九九七年四月、米軍用地特措法を改悪し、事実上沖縄だけを狙い撃ちした法改悪によって、国の意のままに、基地用地を強制接収できるようにした。

しかし、「軍用地を生活と生産の場に!」と訴える反戦地主は徹底抗戦の構えを崩さず、国との攻防に終りはないだろう。

象のオリは、直径約二〇〇メートルの円筒形アンテナと垂直に立つアンテナが規則正しく配置され、沖縄近海を飛ぶ無数の電波を捕捉し、軍事情報を収集していた基地だった。

二〇〇六年末に返還され、金武町のキャンプ・ハンセン内に移設、機能が強化されている。

九条の碑が建つ村庁舎

旧楚辺通信所と隣接した読谷補助飛行場(約一九一ヘクタール)も二〇〇六年末に返還されたが、その一角に読谷村役場庁舎がある。

補助飛行場では、海兵隊やグリーンペレーのパラシュート降下訓練が繰返され、物資を投下する危険な訓練も実施されてきた。

一九六五年には、トレーラーが民家近くに落ち、小学生が下敷きになって亡くなる事故が起きた。

沖縄戦で多数の村民が「集団自決(強制集団死)」に追い込まれた同村は平和意識の高さで知られる。

パラシュート降下演習があるたびに、山内徳信村長(当時、現参院議員)を先頭に現場で抗議し、「憲法を守り、文化で村をつくる」を掲げて基地に対峙した。

粘り強い交渉の末、一九九七年四月、米軍がふだん使っていない場所に新庁舎がオープンした。 |

基地の中に建てられた読谷村の庁舎。

敷地内には「憲法九条の碑」も建っている

|

「憲法と文化の村づくり」が基地にくさびを打ち込んだのである。

サトウキビ畑に接する庁舎の左右の門柱には「自治の郷」「平和の郷」と刻まれ、憲法九条の条文を記した石碑も建つ。赤瓦の美しい庁舎は一見する価値がある。

【ホワイトビーチ】

桟橋を拡張、出撃拠点機能増強

沖縄本島中部は東海岸にも基地が連なる。

うるま市にある米海軍の軍港ホワイトビーチ(約一五七ヘクタール)は、第三海兵遠征軍の急先鋒として、強襲揚陸艦に乗込み、いつでも戦地に出動できる体制を取る第三一海兵遠征部隊(31MEU)の出撃拠点となっている。

米海軍と陸軍が管理し、自衛隊も共同使用している。

八五〇メートルの海軍桟橋と、四五〇メートルの陸軍桟橋がある。 輸送能力を高めるため、海軍桟橋は、日本の思いやり予算三五億円をかけ、二四メートルから四〇メートルに拡幅された。

第一水陸両用群と第七二任務部隊の司令部があり、米第七艦隊の指揮下で水陸両用部隊を動かしている。

海軍の艦隊病院機能があるため、寄港・停泊する船の屎尿や住民の生活排水を処理する施設を新設する計画があり、これまでの八倍の処理能力(日量五七〇立法メートル)に拡大されることが予定されている。 |

普天間基地所属のヘリを搭載した長崎県佐世保を

母港とする強襲揚陸艦べローウッド。

左奥には潜水艦、右奥には揚陸艦が停泊している(ホワイトビーチ)

|

頻繁に寄港する強襲揚陸艦エセックス、ドック型揚陸艦ハーバース・プエリー、輸送揚陸艦ジュノーなどは、ホワイトビーチに修理機能がないため、長崎県の佐世保基地を母港としている。

海軍の特殊部隊が訓練水域で演習を行うこともある。

大きな特徴は、国内で三港しかない原子力潜水艦の寄港先であることだ。

米太平洋艦隊潜水艦司令部所属の攻撃型原潜のうち一〇隻が、核兵器を使う任務に就く資格をもち、核ミサイルを放つことができる潜水艦として認められ、ホワイトビーチにも寄港している。

二〇〇一年の9・11事件後、テロを防ぐためとして、寄港二四時間前までに県を介して報道発表されていた寄港時刻通知がなくなった。

放射能漏れの危険性を帯びる原潜寄港の情報は住民の安全確保にとって不可欠だが、テロ対策を口実にした情報非開示がなし崩し的に続いている。

【キャンプ・コートニー、マクトリアス】

英雄の名を冠する基地

うるま市にある海兵隊基地キャンプ・コートニー(約一三四ヘクタール)は沖縄戦で戦死し、最高級の栄誉勲章を受けたコートニー少佐の名を基地名に取った。

キンザー(牧港補給地区)、北部にあるキャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブも同様だ。沖縄の海兵隊基地は、沖縄戦の英雄を冠した例が多い。

第三海兵遠征軍司令部、第三海兵師団司令部などが置かれ、第三海兵遠征軍の司令官(中将)は在沖米軍トップの四軍調整官を兼務している。

本部地区と、思いやり予算で建てられた家族住宅二六棟やプールなどの保養施設がある南部地区、売店、郵便局などがあるREX地区に分かれる。

戦闘部隊がいるわけではないが、空砲を利用した戦闘訓練が実施され、深夜に激しい銃声が響き渡る日もある。

海岸沿いのクレー射撃場は、海に向かって弾を放つため、訓練水域内で採れるひじきの漁場に鉛の弾が堆積し、汚染の懸念が広かったこともある。

隣接して、家族住宅が建てられているキャンプ・マクトリアス(約三八ヘクタール)がある。

沖縄市北部にあるのがキャンプ・シールズ(約七〇ヘクタール)だ。

通称「シービーズ(海の働き蜂)」と呼ばれる海軍の建設部隊が常駐している。

世界に八個大隊があり、第五建設大隊が沖縄に常駐している。

戦地で新たな施設を設けたり、橋を架けるなどの任務があり、湾岸戦争、ボスニアヘルツェゴビナ紛争、イラク戦争にも出動している。

沖縄市東部の泡瀬(あわせ)通信施設(約五五ヘクタール)は、海軍の第七艦隊、在沖海車の電波送受信を担い、核弾頭を積む原子力潜水艦を支援している。

海軍通信基地沖縄分遣隊が管理し、高さ一〇〇メートルほどの高いアンテナ塔がある低周波送信部と高周波送信部に分かれている。

周辺水域の泡瀬干潟には、希少生物が生息している(詳細は五章参照)。

5 沖縄本島・北部地区の軍事基地 top

風光明媚なリゾート地として脚光を浴び、好調な沖縄観光を引張る本島北部に入っても、広大な米軍基地が連なる。中部に比べ、山間の演習場が広がり、一見すると、基地との密着度は薄いように感じられるが、そうではない。海兵隊の実戦演習場を抱えるだけに直接住民被害につながる深刻さを抱えているのだ。

米軍再編によって、北部地区への基地集約、そして、自衛隊との軍事融合の拠点の色合いが濃くなり、北部の負担感は強まっている。

【キャンプ・ハンセン】

実弾射撃場と榴弾砲訓練

沖縄唯一の有料道路である「沖縄自動車道」を北上し、石川を過ぎた辺りから、海兵隊キャンプ・ハンセン内にある恩納(おんな)連山が目に入る。

近づくにつれ、色合いが違う薄緑の部分があるのに気づく。実弾砲射撃訓練が引起こした山火事の跡だ。

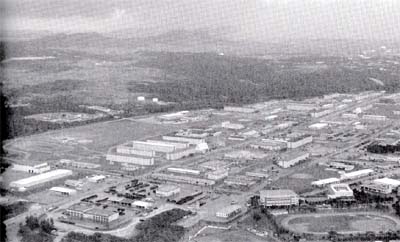

ハンセン基地は、北隣にあるキャンプ・シュワブとともに、海兵隊の地上戦闘部隊である第三海兵師団が常駐している。師団規模の殴込み部隊が常時配置されているのは沖縄だけだ。第一二海兵連隊や歩兵の一部などがあり、第三海兵遠征軍の機動部隊である第三一海兵遠征部隊(31MEU)の司令部もある。

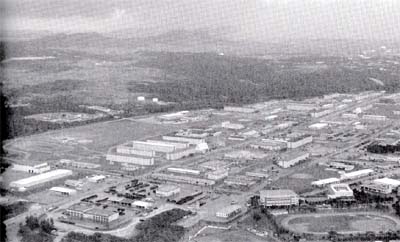

兵舎などがある駐屯地と、セントラルトレーニングエリア(中部訓練場、キャンプ・シュワブも含む、以下CTA)で構成される。 |

海兵隊の訓練拠点キャンプ・ハンセンの全景

|

レンジと呼ばれる実弾射撃場が約二〇ヵ所あり、対戦車ミサイル、迫撃砲、ライフル、手榴弾などが使用されている。

レンジに近い金武(きん)町伊芸(いげい)区などでは、一日中、発射音が鳴響く日もある。

原野火災は後を絶たず、沖縄県のまとめによると、本土復帰から二○○六年一二月末までに三九五件発生し、延べ三二・八平方キロメートルが焼失した。

また、海兵隊の地上戦闘部隊の主力兵器である155ミリ榴弾砲の実弾射撃訓練が、一九九七年まで生活道路である県道104号を封鎖して実施され、本土復帰以後だけで四万四○○○発以上が恩納連山に撃ち込まれた。

砲弾の炸裂で、山肌は痛々しく赤茶け、雨が降れば粒子の細かい赤土が金武湾に流出し、海を染めた。

山中の不発弾は回収されずにほとんどが放置されているため、跡利用は事実上不可能との見方もある。

SACO合意に基づき、一九九七年から第三一連隊の榴弾砲の実弾射撃訓練は本土五ヵ所に移され、自衛隊演習場で実施されている。

沖縄の「負担軽減」が名目だが、地形や訓練季節が異なる五つの演習場を使えることに加え、移動費用も日本側持ちだけに、海兵隊は「実戦をにらみ練度向上に多大な意義がある」と歓迎している。

ハンセン基地は、約五〇五九ヘクタールと広大だ。

三八個あるヘリパッド(着陸帯)では、各種ヘリが降り立ち、金武湾周辺に姿を現す揚陸艦と連動して、空陸海が一体となった本格演習が行われることもある。

返還された読谷村の楚辺通信所の代替基地(新「象のオリ」)はCTA内に建設された。

総工費は約二四〇億円。直径五センチ、高さ最大約二一メートルの計一七本の受信アンテナを円形に配置した地区などがあり、守衛が目を光らせるゲートが三ヵ所設けられ、警備は厳重だ。

数千キロから一万キロ先の電波傍受が可能で、北朝鮮、中国までのあらゆる電波を探知し、解析する。

危険な訓練施設と住民のせめぎ合い

米軍の中で比重を増す特殊部隊の訓練施設を整備しようとする米軍側と、反対する地元とのせめぎ合いが一九八〇年代後半から続いている。

一九八八年に発覚した恩納村のレンジ21への陸軍特殊部隊の「都市型戦闘訓練施設」工事は完了したが、住民の根強い反対運動で九二年に撤去された。

しかし、湾岸戦争などを経て、特殊部隊の重要性を深く認識した米軍は、一九九五年には、金武町の兵舎地区奥に、レンジ16を秘密裏に建設した。

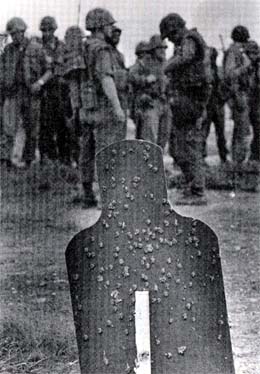

二〇〇三年には、金武町伊芸区に近いレンジ4に「都市型戦闘訓練施設」(陸軍複合射撃訓練施設)を建設する竍画が明らかになった。

市街戦を想定し、ヘリ着陸帯も併設。建物に潜んだ狙撃手が、一撃必殺で敵を倒す射撃技術を身につけたり、建物内に立てこもる敵を爆弾を炸裂させて鎮圧する訓練を行う施設だ。

ライフル射撃の訓練棟は最も近い住宅から約三〇〇メートル、沖縄自動車道から約二〇〇メートルの距離にあり、伊芸区全体を見渡せる高台にある。

監視やぐらから双眼鏡をのぞくと、射撃する兵士の顔が判別できる近さだ。

主力の7・62ミリ対人射撃銃の有効射程は約八〇〇メートルある。

訓練場に最も近い伊芸区は、戦後、流弾事故が一五件発生している。

家にいた区民が大腿部を撃ち抜かれたり、泡盛の製造所のタンクが被弾するなど、命を危険にさらす被害を受け続けてきた伊芸区民は猛反発した。

民間地への近さから、米本国や欧米、日本の自衛隊の実弾射撃場の設置基準をあてはめると、「建設は到底認められない施設」(軍事評論家の前田哲男氏)だ。

しかし米軍は、日米地位協定の「排他的管理権」を盾に建設を強行し、日本政府は米軍の計画を追認するばかりだった。

都市型戦闘訓練施設の閉鎖・撤去を求める伊芸区の早朝抗議集会

数多くの基地被害に苦しんできた地元の反発は頂点に達し、台風の日も休まず、キャンプ・ハンセングート前で早朝抗議行動を続けた。

伊芸区民への共感は高まり、訓練が開始された○五年七月には、超党派の県民大会が開かれた。稲嶺恵一知事ら全県下から一万人が結集して、訓練の即時中止や地位協定見直しを要求した。 |

ライフル・レンジの標的(撮影/国吉和夫) |

沖縄を挙げた反発の高まりに慌てて日米政府は○五年九月、二年後をめどに「都市型戦闘訓練施設」を約二キロ離れたレンジ16近くに移設することで合意した。

四八六日に及ぶ粘り強い伊芸区の抗議行動が実る形で、米軍直轄で完成した射撃場が移転に追込まれる異例の決着となった。

「子や孫を危険にさらす基地は許さない」と奮闘した伊芸区の草の根の闘いは、沖縄戦後史に刻まれるものだ。

その移設の総事業費二一億円は、日本政府の負担となり、移設作業自体も遅れている。

イラク派遣の特殊部隊も

米軍はしたたかだった。

都市型施設の移転先の既存施設を玉突きで移すため、新たに三施設が新改築され、最新の訓練施設を手にする。

加えて沖縄自動車道から山側に五〇〇メートルしか離れていないレンジ3付近に、陸軍特殊部隊「グリーンベレー専用」の新射撃場が二〇〇八年三月に着工された。

高さ一四メートルの三階建てで、二、三階に一〇の射撃スポットを設け、標的は一〇〇メートルから二〇〇メートルの範囲で設定できる。

射撃資格を与えたり、保持するための施設とされる。

国が金武町に説明したのは二〇〇七年八月。

金武町は「到底受入れられない」と即座に反対を表明したが、米側予算で建設されることから、政府は「日米合同委員会の合意事項ではない」と突っぱねた。

実弾射撃施設が聚落から約一キロの地点に造られるという、住む者にとって深刻な懸念を抱かせる要素は、またしても考慮されていない。

伊芸区は再び反対運動に取組んでいる。

二〇〇一年の同時多発テロ後、アフガニスタン戦争では、陸軍特殊部隊グリーンベレーが展開し、一発のミサイルで多くのタリバン兵士を殺す空爆目標の誘導などに成果を上げた。

米国防総省は、○六年のQDR(四半期ごとの国防社内見直し)で、「特殊部隊作戦」の項目を新たに設け、「非従来型の戦争を遂行するため、特殊部隊の能力・技能がめざましく改善されている」と強調している。

QDRは、○七会計年度から「現役の特殊部隊大隊を三分の一増強する」方針だ。

伊芸区に近い、起伏の激しい演習地では、イラクに派遣されている米中央軍のロゴが縫いつけられた迷彩服を着た特殊部隊員が銃を手に訓練しているのが目撃されている。

使い勝手のいい専用訓練施設が増え、キャンプ・ハンセンは米特殊部隊の強化の足場となりつつある。

日米「軍事融合」の先端

キャンプ・ハンセンでは、米軍再編によって合意した自衛隊との共同使用が〇八年三月に開始された。

日木側のカウンターパートとなる陸上自衛隊第一混成団(那覇市)は、県内ではピストルなどしか撃てない射撃場しか持たず、九州の自衛隊演習場を使っていた。

沖縄市の嘉手納弾薬庫内にある旧東恩納弾薬庫地区に建設中の専用射撃施設と共に、年に四〇から七〇日に及ぶ訓練が、県内で実施できることになれば、「訓練効率の飛躍的向しとなる」(陸幕幹部)

○六年一一月には、第一混成団の一〇一不発弾処理隊などが、イラク戦争に参加したハンセンの海兵隊部隊から、IED(即席路傍爆弾)の処理方法を学んだ。

○七年三月に創設されたばかりの自衛隊初の特殊部隊「中央即応集団」の隊員約二〇人が、○八年一月から二月にかけて、グリーンベレーが駐屯するトリイ通信施設(読谷村)で、研修を受けていた。 |

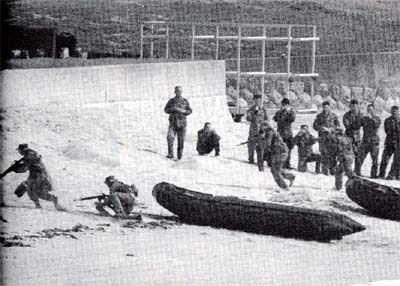

ブルービーチで海兵隊の訓練を

見学する自衛隊員(撮影/大久保康裕)

|

海外派遣を主な任務とする中央即応集団の主力である。

米軍再編に伴う「日米の軍事一体化」が指摘されるが、米側の指揮下に取込まれる印象がある「一体化」より、日本側が進んで米軍との作戦運営上の垣根を取払い、自衛隊を使える軍隊に強化する狙いを表すには、「軍事融合」という言葉がピタリと当てはまる。

キャンプ・ハンセンを抱える金武町には、海兵隊の実戦訓練場がほかにも三つある。

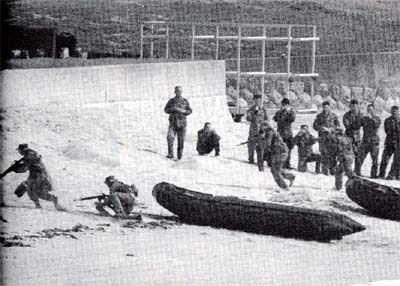

物資の積降ろしはレッド・ビーチ訓練場(約一・七ヘクタール)、水陸両用車や特殊ゴムボートを駆使した強襲上陸作戦などは、ブルービーチ訓練場(約三八ヘクタール)で実施される。

ギンバル訓練場(約六○ヘクタール)では、戦闘後の兵士を撤収させる「スパイリギング」と呼ばれる訓練や消防訓練が行われている。

【キャンプ・シュワブ】

けたたましい音と水しぶきで訓練する水陸両用車

(辺野古沖、キャップ・シュワブ) |

キャップ・シュワブと普天間飛行場の移設先として

広大な埋立てが予定される辺野古の海と大浦湾(手前) |

イラに派遣の主力部隊

さらに東海岸を北上するとキャンプ・シュワブ(約二〇六三ヘクタール)が目に入る。

海兵隊の戦闘部隊である第三海兵師団の第四海兵連隊(歩兵)、水陸両用強襲軍AAV−7A1などをもつ戦闘強襲大隊などに加え、精鋭の選抜兵士でつくられる第三、第五偵察大隊(「リーコン」と呼ばれる)などが常駐する。

駐屯地と演習場からなるが、水陸両用強襲車が訓練する水域と、高性能爆薬を貯蔵する辺野古弾薬庫と一体となっている。

五種類もある制限水域では、水陸両用作戦の訓練が行われている。ホバークラフト型揚陸艦(LCAC)などが展開する中、ゴムボートによる海からの上陸作戦や、パラシュートで降下しての突入訓練が実施される。

水陸両用強襲軍は、隊列を組んでシュワブを出発し、宜野座(ぎのざ)村潟原(かたばる)にある揚陸地点からセントラルトレーニングエリアに入っていく。

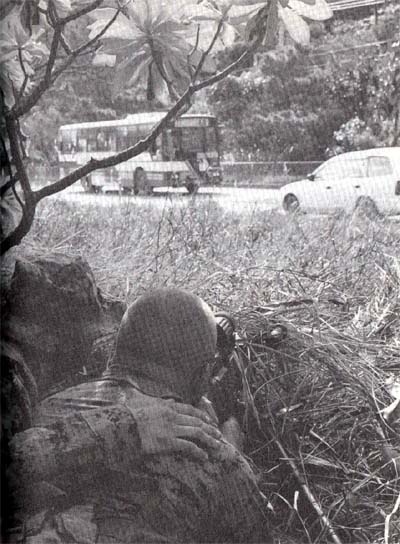

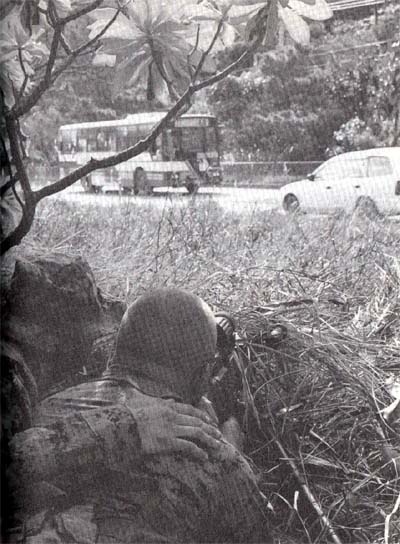

国道329号を通る車両を武装した兵士が止め、水陸両用車が横断する。

その間、国道わきの草むらに隠れた兵士が民間車両などに銃口を向けるなど非常識な訓練が再三目撃されている。

沖縄に派遣された海兵隊の若い兵士の多くがシュワブに駐留し、北部訓練場のジャングル戦闘訓練センターなどで、新兵としてしごかれる。

イラク戦争開戦後、キャンプ・シュワブ、ハンセンの歩兵約二四〇〇人が派兵され、現在も交代しながら、派遣が続いている。

弱者にのしかかる重圧

ここで基地問題の最大懸案であり、キャンプ・シュワブ周辺海域を移設先とする普天間飛行場返還問題の経過をたどろう。

一九九五年の少女暴行事件を受けた反基地世論の高まり、一九九六年の基地整理縮小を問う県民投票を受け、沖縄の基地を整理縮小するために設けられた「沖縄に関する特別行動委員会」(SACO)は、普天間飛行場の「代替基地」について、長さ一五〇〇メートル(滑走路一三〇〇メートル)とし、建設地として「沖縄本島東海岸沖」を記した。

候補地に上がった名護市は一九九七年一二月、移設受入れの是非を問う市民投票を実施した。

北部振興策など、政府・自民党から様々な「アメ」が繰出される中、反対票が五三%超を獲得し、「新基地ノー」の市民意思を突き付けた。

しかし、当時の比嘉(ひが)鉄也名護市長は民意に反して受入れを表明して辞任。

その後の市長選では、移設問題は県に従うと主張し、受入れに含みを残した岸本建男氏が当選した。

九八年一一月の知事選で、稲嶺恵一氏が県内移設を拒否した大田昌秀氏を破った。

国との協調関係を県政運営の基軸とする稲嶺知事は九九年一一月、「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」を普天間飛行場の移設先に選定した。

「軍民共用の空港」とすることと、米軍の使用に一五年の期限を設けることが条件だった。

大規模基地の新設を受入れるか否かという重い選択は、東京から沖縄、沖縄県内では県都那覇市から北部の名護市、そして名護市内では人口が多く活気がある西海岸から過疎にあえぐ東海岸の辺野古周辺の人々へとのしかかっていった。

弱い立場の人たちへの重圧の終着点となった辺野古では、親類、夫婦、長年の友人同士が、基地受入れの是非で仲違いし、風向明媚な地ではぐくまれた絆が大きく揺らぎ、地域に取返しのつかないひずみを生んでいる。

死んだはずの移設計画再び

二〇〇二年七月には、二五〇〇メートルに幅七三〇メートルを埋立て、滑走路を二〇〇〇メートルとする基本計画が決まったが、稲嶺知事、岸本市長が条件とした一五年使用期限などの移設条件に対し、日米両政府は無視を決め込んだ。

政府は、二〇〇四年四月から海底の掘削調査を皮切りに新基地建設を強引に進めようとしたが、地元住民らの体を張った反対運動が続き、移設作業は頓挫した。

在日米軍再編交渉で普天間移設問題はいったん、振出しに戻るかに見えたが、結局、普天間代替基地はキャンプ・シュワブ周辺の海域に置くとする結論が出され、二〇〇五年一〇月の日米合意「L字型案」(沿岸案)を経て、二〇〇六年四月の「V字案」(新沿岸案)に至った。

稲嶺知事が、沖縄に新たな基地を造る上で譲れない一線として掲げた「軍民共用」「一五年使用期限」は一顧だにされず、米軍専用の飛行場を恒久化する計画となってしまった。

沖縄防衛局は二〇〇八年二月時点で、本格着工を視野に入れた「環境アセスメント」の作業を急いでいるが、その方法書で、どのような機種が飛行するのかなど、アセスの基本的なデータさえ封印。

県の環境影響評価審査会が、方法書の書直しを答申し、県が書直しを求めるという異常事態を招いている。

環境保全に向けた最低限の手続きさえ二の次にした国のやり方への反発は根強い。 |

|

天然記念物「ジュゴン」の保護を求めて米本国で起こされた訴訟では、米連邦地裁が○八年二月、米国防総省に対し、代替基地が建設されてもジュゴンが保護できることを証明するよう求める判決を出し、「建設は日本政府側の問題」とする米政府に痛烈なくさびを打ち込んだ。

大浦湾の危機

約一八〇〇メートルの滑走路を二本置き、離着陸で使い分けるV字案の総面積は 約二一○ヘクタール。キャンプ・シュワブ内の辺野古岬を貫き、辺野古湾から北方の大浦(おおうら)湾に至る約一六〇ヘクタールの海域を埋立てるので、環境への負荷が格段に大きくなる。

大浦湾は、沖合のリーフが波をほどよく和らげる「天然の良港」とも称され、台風避難の船が集まる。

リーフを抜ける潮の通り道が絶妙な配置で二つあり、潮の干満に応じて生態系にとって心地よい流れが保たれている。

加えて、やんばるの山を源流とするきれいな河川水が流れ込み、適度に塩分を薄める。

その透明度は県内屈指だ。

弱い冬の日差しでも水深一五メートルまで光が届き、白い海砂やアオサンゴやユビエダハマサンゴの大きな群落が目に入る。

沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団長の東恩納琢磨(ひがしおんなたくま)さんは

「基地ができれば、シュワブ側の潮の通り道がふさがれ、大浦湾の流れが一気によどみ、海が死んでしまう」と危機感を強めている。

従来の辺野古沖移設案を容認していた名護漁協や周辺漁協の漁師たちが、大浦湾の埋立てが打ち出されると絶対反対に転じ、海上抗議デモなどに積極的に参加している。

豊かな生態系を保つ漁場の死活問題であることを肌で感じているからだ。

米国でのジュゴン保護訴訟など、市民側の活動が明らかにしてきたのは、住民に対して、反発を呼びそうな情報を封印する日本政府の姿勢だ。

普天間飛行場のヘリ部隊の後継機について、米軍幹部が垂直離着陸機「MV22オスプレイ」と何度も確認しているのに対し、日本政府は「正式には聞いていない」と言い張っている。

オスプレイが一九九〇年代の開発段階から墜落事故を頻発し、三〇人近い兵士が犠牲になっている危険機であることから、反発を抑えようとする「配備隠し」に躍起だ。

また、米軍側は、現在の普天間基地にはない戦闘機に弾薬を積込む装弾場や、二一四メートルに及ぶ岸壁を要求していることも、情報公開法を駆使した市民団体などの調査で暴かれた。

さらに、V字滑走路は住宅地域への騒音に配慮して、離陸用と着陸用に分けるとされているが、有事には住宅地上空を飛行することを日米で合意していたにもかかわらず、日本政府が合意の事実を明らかにしないよう米側に求め、口裏を合わせていたことも発覚した。

住民の反発を呼び、新基地建設のマイナス材料には、徹底して情報を隠そうとする日本政府のやり方。

それは、米国が支払うべき三億二〇〇〇万ドルに上る巨費を裏負担しながら、国民にうそをつき通した「沖縄返還密約」と相似形を結び、日米の密約外交の闇の深さをうかがわせている。

【辺野古(へのこ)弾薬庫】

毒ガス貯蔵庫

キャンプ・シュワブ兵舎地区の北側の丘に、半地下覆土式の弾薬廝部並ぶ。海兵隊の辺野古弾薬庫(約一二一ヘクタール)だ。

嘉手納弾薬庫同様に「核兵器貯蔵疑惑」が絶えない。

NPO法人ピースデポ代表で、太平洋軍備撤廃運動国際コーディネーターを務める梅林宏道さんが、米国の情報公開法を用いて入手した基地のマスタープランによると、誘導ミサイル、迫撃砲などの砲弾の他にCSガスの記述があった。

暴動鎮圧などに使われる非致死性の毒ガスだ。

猛毒の化学物質・白燐も貯蔵されている。

普天間飛行場の代替新基地が完成することになれば、辺野古弾薬庫と一体の出撃拠点としての利便性が高まり、基地固定化の可能性を高めることは必至だ。

【北部訓練場・ジャングル戦闘訓練センター】

ゲリラ戦学ぶ訓練場

豊かな自然が残る東村、国頭村に広がる広大な演習場が「北部訓練場」だ。

面積は約七五四三ヘクタールで、沖縄の米軍専用施設の約三分の一を占める。

米軍は一九九八年に、より訓練の現状に近づけた施設名として、「ジャングル戦闘訓練センター」と改称した。

ベトナム戦争などで経験した密林での戦闘を想定した訓練や、サバイバル訓練が実施されている。

周辺の訓練水域と共に陸海空一体となった実戦に近い訓練が可能だ。

パナマの訓練場が閉鎖されたため、現在は世界で唯一のジャングル戦訓練場として重宝され、一年間に約六〇〇〇人がジャングル戦闘コースを体験している。

北部訓練場にはヘリ着陸帯が二二あるが、SACO合意で北側半分以上の返還が決まり、日米政府は四ヵ所に六着陸帯を移設することを決めた。

移設先に近い東村高江区は、静かな生活環境と豊かな自然が壊されるとして、住民挙げて反対している。 |

ジャングル戦闘訓練センターでの

サバイバル訓練(撮影/国吉和夫)

|

○七年九月に始まった工事では、座込みで機材の搬入の阻止行動を続けているが、沖縄防衛局は反対の声を無視し、工事を続けている。

【伊江島補助飛行場】

相次ぐパラシュート降下ミス

本部(もとぶ)半島の北西約一一キロに浮かび、島中央の山「伊江島タッチュー」で知られる伊江島は沖縄戦の激戦地だった。

有名な従軍記者だったアーニー・パイルが戦死したのもこの島だ。

伊江島は、基地接収、基地被害とともに戦後史を刻んできた。

一九五三年、米軍は、基地拡張のために土地収用令を出し、伊江村真謝(まじゃ)、西崎の両地区の住民に土地接収を通告した。

非暴力の抵抗を反基地運動に根付かせた反戦地主・阿波根昌鴻(あはごんしょうこう)さんがその著書『米軍と農民』(岩波新書)で、米軍の七地強奪を詳しく描いている。

「(米兵たちは)泥靴のまま座敷に上がり、カヤを引きちぎり、病児を妻に抱かせ、老母(六五歳)と共に外に追い出した。

広吉さんは、五名の兵隊に引き出され、銃剣の槍ぶすまで取り囲み、一歩も動かせず家財道具を米兵によって運びだされると見ると、知念一家の住みなれた家はブルドーザーによって付き倒されました」

土地強奪の非道さを訴えて、伊江島住民は沖縄本島を「乞食行進」した。

「非暴力」の闘いは、米軍の強権に苦しむ各地の農民や地主らを団結させる力となり、島ぐるみ闘争の土台となった。

強制接収によって広げられた伊江島補助飛行場(約八二ヘクタール)は、島の西外れの空対地射爆場と、中央部の補助飛行場部分に分かれる。

復帰後は対地射爆撃はほとんどなくなったが、海兵隊は垂直離着陸機ハリアーの着陸帯を設置している。

また、グリーンベレーや海兵隊のパラシュート降下訓練が実施されているが、風が強いため、民間地への降下ミスが後を絶たない。

6 米軍再編と沖縄の自衛隊 top

「アメ」と「ムチ」

在日米軍再編の負の側面が露骨に表れつつあるのが北部地区だ。

ここで米軍再編と沖縄の関係をまとめてみよう。

二〇〇五年一〇月、在日米軍再編に関する日米合意「日米同盟−未来のための変革と再編」が発表された。

米軍基地を自衛隊が共同使用し、軍事機能を融合、怛久化させることが主眼にあることが明白になった。

米軍再編は、通信・輸送手段の進歩による軍事技術革命を背景に、兵力を減らしつつ、米軍の戦力向上を両立させる世界的な戦略見直しが狙いだった。

兵力削減を伴うことから、県内では「沖縄の基地負担軽減の絶好機」ととらえられ、基地の県外移設への期待感も高まった。

だが、その結果は県民を裏切る。仮に在沖米軍基地の再編が達成されても、在日米軍が意のままに基地を使える「専用施設」の沖縄への集中度は七四・二%からわずか約二から四%しか減らず、七〇%以上を維持する。

普天間飛行場はまたしても県内移設が選択され、政府が声高にアピールした「負担軽減」は虚飾に彩られ、「基地固定化の道標」と指摘せざるを得ない。

○六年四月七日、額賀福志郎防衛庁長官と島袋吉和名護市長が、普天間飛行場を名護市辺野古岬周辺に移設する案に合意した。

防衛庁側は、名護市が移設を拒否した場合、一九九九年の閣議決定に盛込まれた沖縄本島北部の振興策(一二市町村に年間一〇〇億円程度の公共事業を一〇年間実施する)を廃止するとちらつかせ、「アメ」と「ムチ」を駆使し、強引に同意を迫った。

日米両政府は五月一日、外務、防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)を開き、在日米軍再編を実施するために作成された「ロード・マップ」を確認した。

普天間飛行場の代替基地として、名護市のキャンプ・シュワブ内の辺野古岬に隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶV字形の滑走路(一八〇〇メートル)を設け、二〇一四年までの完成をめざす。

八〇〇〇人の在沖海兵隊員とその家族約九〇〇〇人を、一四年までにグアムに移転させるとし、嘉手納飛行場より南に位置する本島中南部の五つの基地が全面返還、一基地が部分返還されるとした。

嘉手納基地のF15戦闘機部隊の訓練の本土五自衛隊基地への移転、普天間飛行場のKC130空中給油機部隊の鹿屋基地(鹿児島県)への移転も記された。

得するのは米軍だけか

日米合意の問題点は尽きない。特に重大なのは、普天間返還と新V字案による移設、嘉手納基地より南の基地返還に伴う海兵隊のグアム移転が相互に「パッケージ(一括実施)」(ローレス米国防副次官)とされたことだ。

辺野古の新基地の完成と、海兵隊のグアム移転に向けた施設整備の二つの計画が完了して初めて、嘉手納基地より南の基地返還・統合が進む仕組みとなっている。

普天間代替基地の建設と、グアムでの新基地建設は別個に進むにもかかわらず、日本政府が辺野古新基地を達成できなくても、米軍はグアムで新基地を手にすることができる。

その反面、八〇〇〇人の海兵隊員の移転の実現は、事実上米軍の裁量に任される格好となっている。

さらに、米軍再編の両輪とされた「抑止力維持」の号令の前に、自衛隊は在沖米海兵隊との軍事融合を強め、キャンプ・ハンセンを共用演習場として確保し、「県内での実弾演習場の確保という悲願」(沖縄駐留の陸上自衛隊第一混成団幹部)を達成した。

「沖縄の基地負担軽減」は後景に追いやられ、嘉手納基地へのPAC3ミサイル配備にみられるように、日米の軍事融合に伴う基地機能強化ばかりが前倒しされる構図となっている。 さらに、米軍がグアムに移転する費用(約一兆二〇〇〇億円)のうち、約六〇%に当たる約七〇〇〇億円を日本政府が負担することが決まっている。

政府は、米軍再編で新たな負担を背負う地域に、米軍再編交付金を支給する。

だが、それは、国への協力の度合いと表裏一体となる移設作業の進展に応じて決まる「出来高払い」のシステムだ。

基地受入れと交付金を露骨にリンクさせる策略が、財政基盤がもろい基地所在自治体を揺さぶる“武器”となったことも沖縄社会に影を落としている。 |

嘉手納基地所属のKC135空中給油機から

給油を受ける航空自衛隊のF15戦闘機

|

琉球新報社が、名護市と政府が普天間移設の新V宇型案で基本合意した後に実施した県民世論調査では、反対が七割から八割を記録している。

「県内移設では解決にほど遠い」と考える沖縄の民意に大きな揺らぎは見えない。

琉球大学の我部政明教授は、一九九六年に普天間飛行場の嘉手納統合案を検討した在日米軍の内部文書を発掘した。

当時想定されていた代替基地の規模が小規模なヘリ飛行場で現普天間基地の機能を求めていないとして、

「沖縄の戦略的重要性はないはずだ。沖縄に普天間飛行場の代替新基地を置くのは政治的な理由だ」と断言する。

軍事・輸送・通信技術が格段に進歩した今、普天間飛行場を含め、沖縄に大規模な兵力と基地を前方展開させなくとも、米国がこだわる「抑止力」は維持できるとの見方は根強い。

日米政府が沖縄に基地を押しつけるために繰出す「軍事的常識」を覆し、沖縄のあるべき姿を模索する動きが、県内で強まっている。

沖縄の自衛隊

キャップ・ハンセンの共同使用を機に、在沖自衛隊は米軍との軍事融合を進め。

新たな機能強化の動きが目立つ。総面積は約六四〇ヘクタールで、県土面積に占める割合は〇・三%に過ぎないが、その軍事的機能は年々増強されている。

陸海空の自衛隊はどのように駐留しているのか――。

陸上自衛隊(約一九〇〇人)は、沖縄本島で米軍基地の「陸上防衛」や不発弾処理、急患輸送などに当たっている。

一九七二年に九州から臨時第一混成群が編成され、同年一〇月に陸自那覇基地を開設、翌七三年、現在に続く第一混成団ができた。

第一混成団は、本島の八重瀬(やえせ)、知念(ちねん)、勝連(かつれん)、白川(しらかわ)で、訓練場をかねた高射砲陣地をもっている。

CH47Jなどの輸送ヘリを備え、米軍との共同使用施設である浮原島などで訓練を行っている。

二〇〇四年一二月に出された「新防衛計画大綱」と次期中期防衛力整備竍画は、約一八〇〇人規模の第一混成団を旅団規模に格上げし、宮古島に陸上自衛隊の部隊を配備することを記した。

ソ連脅威論をあおる形で、「北方重視」だった自衛隊の配備が、中国の軍事的台頭を背景に、島嶼防衛を強調する「西方重視」に転換し、沖縄の自衛隊強化が鮮明に打出されている。

沖縄市の米軍旧東恩納弾薬庫地区に、自衛隊専用の実弾射撃訓練場が建設されるのに加え、○八年三月には、キャンプ・ハンセンで米軍との共同使用が始まり、海兵隊の「殴込み戦闘能力」「対テロ戦闘」を陸自部隊が模倣・習得する動きが顕在化している。

海上自衛隊(約二一〇〇人)は、米軍を補完する「哨戒」(しょうかい)が主な任務だ。

ホワイトビーチの海上自衛隊那覇基地隊が管理し、掃海艇、水中処分、曳船などをもち、機密性が高い海洋観測所は出入りが制限され、捕捉した潜水艦の音紋などのデータを米軍に提供している。

航空機を運用する第五航空群は、航空自衛隊の南西混成団、陸自の第一〇一飛行隊、米空軍第六二三戦術管制中隊と共に空自那覇基地を共用しており、南西航路の米軍船団の護衛任務や、航空救難部隊がある。一九九〇年に、那覇基地内に対潜水艦戦作戦センター(ASWOC)が完成し、P3C対潜哨戒機が配備され、二〇機が配備されている。

離島にも展開し、国境の「防空」「捜索・救難」などに当たっているのが航空自衛隊南西混成団だ。

隊員数は約三一〇〇人。第八三飛行隊には、F4EJ改戦闘機や、T4練習機などが配備され、対領空侵犯措置(スクランブル)を実施している。

第五高射群は、那覇、知念、恩納に部隊を置き、パトリオット・ミサイルを配備している。

老朽化しているF4戦闘機は最強の制空能力をもつとされるF15J戦闘機に更新される予定で、沖縄の航空自衛隊も強化が進んでいる。

二〇〇六年二月、那覇基地の滝脇博之司令が「中国は沖縄の自衛隊にとって脅威だ」と明言した上で、国と県との協定で軍事利用できない宮古の下地島空港の軍事利用が望ましいとの見解を示し、大きな波紋を広げた。

中央の幕僚が中国を刺激する発言を控える中、滝脇発言は自衛隊の本音が出たものと受止められた。

7 基地負担の源流−地位協定と基地汚染

top

思いやり予算−世界一の米軍厚遇

米軍嘉手納基地の一戸建て住宅地域は、日本人の基地従業員が刈りそろええた緑の芝生が鮮やかだ。

階級に比例して、部屋数は増え、衣類や家財道具の収納部屋まで備えた家も、基地外なら六〇〇〇万円以上の評価額が付く住宅もある。

一般的な沖縄県営住宅の3LDKは、平均七〇平方メートル台であるのに、在沖米軍基地内で、住宅施設の統合と併せて新設が進む高層家族住宅は一部屋当たり二一〇平方メートル以上の広さをもつ。

快適な米軍住宅は、日米地位協定上の根拠に乏しい「思いやり予算」で造られている。

「日米地位協定」は全二八条。日米安保条約第六条に基づき、在日米軍の法的地位などを定めた政府間協定だ。 |

思いやり予算で建てられた

米軍用高層家族住宅(キャンプ・キンザー)

|

米軍駐留経費のうち、日本側負担はもともと軍用地料だけだったが、日本政府は一九七八年度予算で、「思いやりの精神で米軍駐留経費の分担増に応じる」(当時の金丸信防衛庁長官)とし、この年の六二億円を皮切りに負担増に応じた。

思いやり予算には日本人基地従業員の賃金、水道光熱費、訓練の移転費用などが加わり、際限なく膨れあがってきた。

年間約六五〇〇億円前後の米軍駐留経費のうち、毎年約二三〇〇億円が思いやり予算である。

夏場の米軍家族住宅で、外出ばかりでなく、一、二週間ほどの休暇中も、冷房をつけっぱなしにして沖縄を離れる米軍関係者がいることは、県内では有名な話だ。

米国防総省の報告書「共同防衛に対する貢献」(二〇〇四年度版)によると、駐留する米兵一人当たりの負担額は、日本が三一九三万円で、イタリア(三四一万円)、韓国(二六六万円)、ドイツ(二六五万円)と比べても突出ぶりが際だつ。

世界一の米軍厚遇が基地機能強化に手を貸し、沖縄への大規模駐留を支えている。

排他的管理権って何?

米軍には、日米地位協定三条一項で強力な基地の「排他的管理権」が認められている。

基地内で有害なPCBなどの汚染物質を垂れ流しても、米軍の許可なしに立入り調査はできない。

ドイツやイタリアでは、米軍機にも飛行禁止区域や低空飛行禁止を定める国内法が適用されるが、日本では、低空飛行も飛行禁止区域での飛行も規制できない。

国内法の縛りが及ばないからだ。

自動車税軽減の特権もある。沖縄県内の自動車税は、排気量一五〇〇CC以上二〇〇〇CC以下の車が三万九五〇〇円だが、米軍人・軍属は五分の一以下の七五〇〇円になっている。全国一の約二万七〇〇〇台の米軍私有車両を抱える沖縄県は、毎年約八億円の税収を失っている。

嘉手納基地爆音訴訟など、全国で起された基地騒音訴訟をめぐり、米政府が地位協定に定めれた損害賠償金の分担を拒否していることが二〇〇四年九月、『琉球新報』の報道で明らかになった。

地位協定一八条五瑣は、米軍の活動に起因する損害賠償について、米側に七五%の負担を義務付けているが、この明文規定さえ米側は守らず、支払いを頑なに拒み続けている。

二〇〇八年三月までに、賠償金総額は約二三〇億円に上り、米側分担金は一六六億円余に上る計算だが、一円も支払われていない。

騒音源の米軍は支払わず、被害者を含めた日本国民の税金から賠償が賄われる。

あまりにも理不尽な状態が続いている。

跡利用を左右する環境問題

ベトナム戦争など、多くの国際紛争の出撃・後方支援拠点となってきた沖縄の米軍基地も、ペースは遅いが返還が進みつつある。

スムーズな跡利用の開始に不可欠なのが、基地跡地の汚染除去だ。

米軍基地は大量の有害物質を扱うだけに、一○年、二〇年という長期間、土壌や地下水などの汚染が残るケースが世界中で多くある。

跡利用に深刻な影響を与える基地汚染への懸念は強い。

米本国の基地跡地の環境浄化に携わる国防総省委嘱の担当者は、「沖縄の基地は、欧米に比べ、アジアや中東の前線に近い分、酷使されてきた。

米本国の環境法の規制が及ばない点が災いし、一九九〇年代まで在沖米軍の環境管理は極めてずさんだった。

嘉手納、普天間の両航空基地の土壌や地下水からは、どんな汚染物が出てくるか分からない。

返還前の環境調査を厳密にし、対策を立てないと大変なことになるだろう」と不気味な予言を発する。

浦添市のキャンプ・キンザーは、ベトナム戦争では、戦地から送返されてきた戦車やトレーラーが山積みとなり、「昼夜を問わない突貫作業」(元基地従業員)が続き、大量の軍需物資の補給と修繕の拠点となった。

戦況が激しさを増した一九六〇年代後半から七〇年代にかけて、排水や有害物質を地下や海に大量にはき出し、環境保全を度外視した軍事優先の、「基地汚染」を繰返してきた。

特に重機の車体、エンジンなどは汚れが激しく、強力な洗浄液が使われた。

土や泥どころか、爆雷を抱えて飛び込んだ北ベトナム共和国軍の兵士の肉片がこびりついている車体や部品も、「プールのような浄化槽に数時間浸けると新品の輝きを取り戻した。」(元基地従業員)

こうした洗浄剤の中に猛毒の六価クロムが含まれていたことや、その職場で働いていた従業員が働き盛りで急死したり、体調を崩す例が相次いだことが数年後に発覚し、大きな社会問題になった。

有害物質の取扱いを聞取り調査した全軍労の報告書(一九七七年)には、背筋が寒くなるような有害物質の投棄を明かす証言がいくつも残っている。

「有機廃液を排水溝、マンホール、下水道づたいに近海に流し続けた」「ビル六〇〇番では、建物近くの随所に穴を掘らせ、廃液を埋めさせた。極めて危険だ」

二〇〇七年七月には、元基地従業員がダイオキシンを扱っていたことを証言している。

こうした有害物質による土壌や地下水の汚染が浄化された形跡はない。

日米地位協定によって日本側が調査に入ることもできない。

欧米では、基地がどのように使われ、どんな物質がどれだけ使われたのかなど、基地の「履歴」確認が浄化作業の土台になっている。 |

米兵の銃口はどこを向いている……。

宜野座(ぎのざ)村潟原で(撮影/大久保康裕)

|

米本国の基地跡浄化チームは、基地に残る記録文書を調べ上げて、施設の変遷を確認し、確認できない場合は航空写真で年度ごとの建物の配置、新・増設などの物証を集めて、基地の履歴を洗い出す。

その上で、働いていた基地従業員に綿密な聞取り調査を行う。

労力を要する地道な確認作業でつかんだ情報が、基地の環境浄化の成否を左右するのである。

ずさんな環境管理態勢の下で、酷使され続けてきた沖縄の米軍基地の有害物質の使用履歴は皆無に等しく、米本国の基地とは雲泥の差がある。

二〇〇三年に返還されたキャンプ桑江北側では、返還前の環境調査を米軍が拒否した。

返還後にようやく実施された環境調査で、基準値を大幅に上回る六価クロム、鉛などが検出された。

地主への土地引渡しは大幅に遅れ、跡利用は入口からつまずいた。在沖米総領事館の担当者は「返還後に汚染物質が見つかった場合、処理する義務は日本側にあり、アメリカに責任はない」と述べ、日米地位協定を持ち出して、過去の汚染の浄化責任はないと強調した。

米軍優位の解釈が積重ねられてきた地位協定の弊害は、基地が過重な分だけ、沖縄で目に付きやすい。

対米追随でなく、国内法で米軍の活動に歯止めをかけるドイツやイタリア、返還跡地の汚染浄化義務を米軍が負う覚書を交わした韓国など、先進的な内容を「いいとこどり」して共有し、改定へのうねりを高める必要がある。

日米地位協定改定は、基地被害から人権や環境を守る上で不可避の課題として横たわっている。

top

****************************************

|