|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

一章 日本にとって沖縄とは何か 新崎盛暉

|

普天間基地の移設問題に揺れる沖縄島北部・名護市辺野古の海。

新基地建設のボーリング調査実施を阻止する住民は、カヌーや

ボートによる阻止行動や、那覇防衛施設局(当時)が設置した

海底地質調査用ヤグラで「海の座込み」を展開(2005年3月)

|

|

沖縄は、行政的には、四七都道府県の一つである。人口は日本令体の約一%、面積は〇・六%に過ぎない。

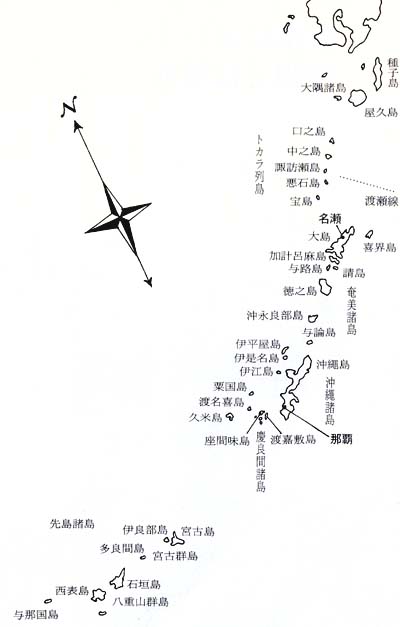

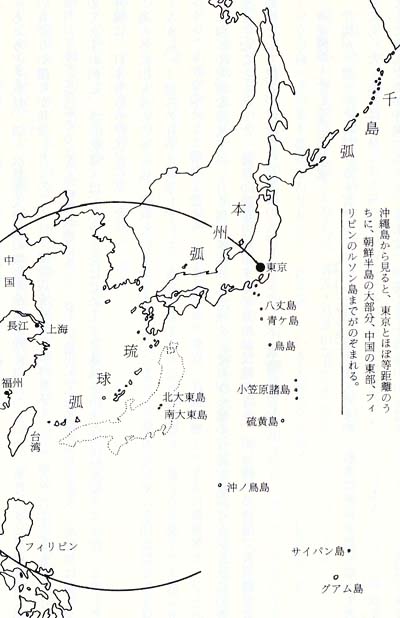

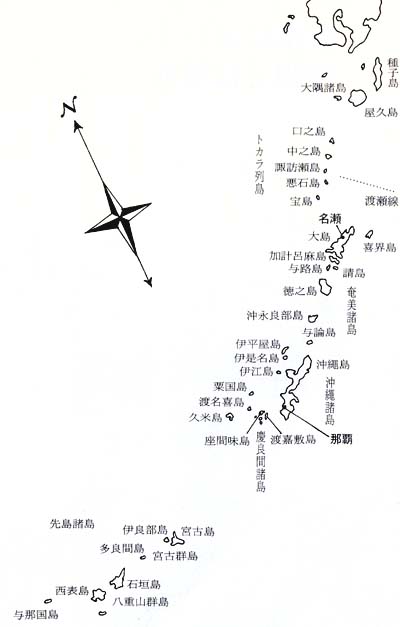

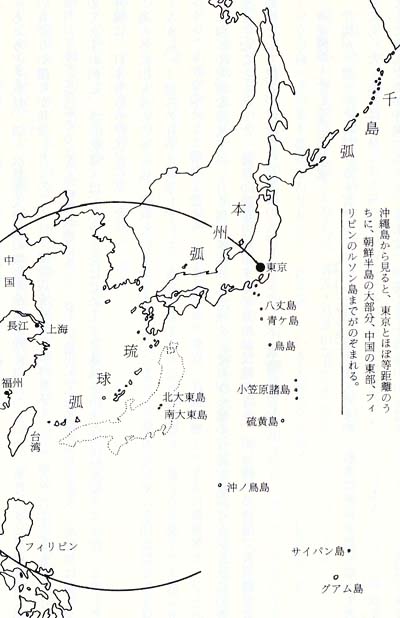

しかし、九州の南端から台湾にいたる約一〇〇〇キロの海域に、太平洋と東シナ海に挟まれて帯状に連なる島々のうち、鹿児島県大島郡を含むほぼ北緯三〇度以南の地域には、一五世紀には琉球(りゅうきゅう)王国という独自の国家が形成されていた。

一六○九年の薩摩藩の琉球侵略によって、琉球の一部だった奄美(あまみ)諸島は、薩摩の直轄植民地となる。

しかし、それ以南の諸島は、薩摩藩を媒介として社会経済的には日本の幕藩体制に結び付けられながら、同時に、中国(当時の清)の冊封(さっぽう)を受ける独自の国家を維持する、あるいは維持させられることになった。

冊封とは、中国周辺諸国の王が、中国皇帝の辞令を受けて即位する、というほどの意味である。

徳川幕府や薩摩藩にとっても、琉球をこのような地位に置くほうが、中国との良好な関係を維持するので有効だと考えていたのである。

このような独自の歴史を持つこの地域は、近現代の歴史の上でも、常に、日本という国家や社会のありようを問い直す存在であり続けている。

1 「琉球処分」−日本に組み込まれた琉球

top

琉球は、明治維新という近代国家日本の形成過程で、日本の一県としての沖縄県に位置づけ直されることになった。

沖縄県を設置するための一連の措置を「琉球処分」という。

明治政府は、琉球処分の大義名分として、民族的統一と、近代化の二点を強調した。日本と琉球は、民族的に同じであり、民族国家形成の世界史的流れの中で同一国家を形成するのは当然であり、また、四民平等の近代化の恩典は、琉球人民にも及ぼされるべきである、というのである。

しかしこの主張はあくまでタテマエに過ぎなかった。

中国(清)が琉球処分に異議を申し立てると、明治政府は、清国が、欧米列強に与えているような通商上の特権を日本にも認めるならば、宮古(みやこ)・八重山(やえやま)などの先島(さきじま)諸島を清国に割き与えてもいい、という分島・改約案を提案したりもした。民族統一という大義名分を掲げながら、経済的利益と引き換えに、先島諸島を売り渡そうとしたのである。

また、旧琉球支配層(琉球士族)が、封建的身分に伴う自分たちの特権(たとえば家禄の支給)が奪われることを恐れ、琉球処分に反対し、沖縄県政にも非協力的な態度を示すと、明治政府は、旧琉球支配層を懐柔するために彼らの特権を保証し、近代化への改革を遅らせるという政策(旧慣温存政策)をとった。

たとえば、旧琉球士族は、一九〇九(明治四二)年まで、近代国家日本の中で、封建時代と同じように、それぞれの身分に応じた禄高を支給されていたのである。

政府にとって、日本の版図(はんと、領土)の確定とその安定的維持こそが、最優先の課題だった。

その後目本は、日清戦争(一八九四i五年)によって台湾を奪い、日露戦争(一九〇四−五年)を経て、大韓帝国(朝鮮)を併合(一九一〇年)し、その矛先を中国東北部(旧満州)に向けていく。

台湾領有によって、南の国境であった沖縄の政治的軍事的重要性は低下し、国政参加や、そのために必要な税制改革など、旧慣打破を求める農民層の運動などもあって、徐々に近代化が進み、一九二〇年代の初め(大正後期)には、先島諸島を含めて沖縄全域が完全に本土並みの制度下に置かれ、ちょうどそれは、第一次世界大戦後の戦後不況の時期に当たっていた。

東北日本の農村地帯で娘の身売りや餓死が頻発したこの頃は、南の辺境沖縄の農村地域もソテツ地獄(ソテツを毒抜さして食料にする)と呼ばれるような疲弊状態にあり、貧しい農民たちが大阪周辺や京浜工業地帯に職を求めてあふれ出し、さらに遠くは、ハワイをはじめ太平洋地域や南米などに出稼ぎに出た。

こうして沖縄は、日本有数の移民県になった。

島の外に出た彼らの多くは、慣れない土地で生きていくために、出身地域別に集団をなして生活しながら、下積みの仕事に従事していた。

異郷で肩を寄せ合って生活し、蛇の皮を張った三線(サンシン)をかき鳴らして郷愁を癒そうとする人々の姿は、沖縄の歴史や文化に無理解な人々の目には、不可解な言葉で話し合う異民族集団にも見え、それが一種の民族的差別にも似た社会的差別を生かこともあった。

薩摩の琉球侵略以来その直轄植民地となり、明治維新の段階で鹿児島県大島郡として位置づけ直された奄美の人々にとっても、事情は同じだった。

2 沖縄戦−本土防衛の防波堤 top

沖縄が、歴史的に再びクローズアップされるのは、第二次大戦末期、日本の敗色が濃くなった段階であった。

太平洋の島々を飛び石伝いに日本に迫ってきたアメリカが、日本本土攻略の橋頭堡(きょうとうほ)として選んだのが沖縄であった。

日本は、沖縄を本土防衛の防波堤とした。

こうして沖縄は、事実上日本で唯一の(硫黄島も日本だが、米軍上陸以前に多くの住民が疎開させられていた硫黄島と、軍民が混在した沖縄では、明らかに状況が違う)地上戦を体験させられた地域となった。

沖縄戦は、できるだけ“本土決戦”の時間を稼ぎ、あわよくば「天皇制護持」を条件とする和平交渉への途を探ろうとする“捨て石作戦”として引き延ばされたため、多くの犠牲を生んだ。

住民の中には、日本軍によって戦火を避けていたガマ(自然の洞窟)を追い出されたり、「集団自決」に追い込まれたり、スパイ扱いされて殺された人々もいた。

作家の司馬遼太郎は、自分の軍隊体験に照らして、「軍隊は軍隊それ自体を守るものであって、国民を守るものではない」と断言し、本土決戦が行われていたならば、沖縄と同じことが本土でも起こったであるうと述べている。

この指摘は、軍隊の本質を鋭く突いているが、それでもなお、日本軍の住民に対する“異端視”を抜きにして、沖縄戦の実相に迫ることはできない。

日本軍は、沖縄を「防諜(スパイ防止)上極メテ警戒ヲ要スル地域」と考え、沖縄の民衆は「皇民意識ノ徹底セザル」民であるとみなしていたからである。

沖縄県の統計によれば、沖縄戦では、本土から来た約六万六〇〇〇人の兵隊と、沖縄で徴集された補助兵力約三万、それに民間人約九万四○○○人が犠牲になった。

さらに朝鮮半島から軍夫とか、「従軍慰安婦」として強制連行されてきた約一万の人々が犠牲になったといわれるが、その数はいまなお明らかになっていない。 |

|

米軍も一万数千人の犠牲者を出した。

このように沖縄戦では、軍人よりはるかに多くの民間人が犠牲となったが、結局、本土決戦は行われず、広島、長崎への原爆投下とソ連の参戦によって、日本はポツダム宣言を受諾し、連合国に降伏した。

3 占頷下の沖縄−進む軍事要塞化

top

敗戦によって、日本は、米軍を主休とする連合国軍の占領下に置かれることとなった。

しかし、天皇を頂点とする日本の政治行政組織は、戦前との連続性をもってそのまま維持され、占領軍は、日本政府を通してポツダム宣言が示した戦後改革(非軍事化と民主化)を行うこととなった。

ただ沖縄だけは、日本から分離されたまま、米軍政府が戦火の中で瓦解した沖縄県に替わって住民を直接支配し、米軍政の下請け機関としての住民の政治行政機構も、米軍によって組織された。

占領統治や戦後日本の体制づくりにおける天皇制の利用価値に着目した連合国軍(最高司令官マッカーサー)は、天皇を「国民統合の象徴」と位置づける象徴天皇制の下に、日本の非武装化と民主化を目指した。

日本の非武装化(新憲法における戦争放棄の明記)は、東アジア支配のパートナーとして親米的中国を想定していた戦後初期のアメリカの世界戦略に基づくもので、太平洋地域でアメリカ帝国主義と覇を争った日本帝国主義の牙を抜く狙いがあったが、同時に天皇制の存続に軍事的脅威を感じる国々(フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドなど)の不安を除去しようとするものであった。

また、日本の非武装化(平和憲法の制定)は、沖縄の分離軍事支配・米軍の戦略拠点化と分かちがたく結びついていた。

連合国軍最高司令官マッカーサー元帥は、「沖縄を米空軍基地とすることは日本の安全を保障する」と公言してはばからなかった。

日本の非武装化は、アジア太平洋戦争の過酷な体験を踏まえて平和を願望する日本国民に歓迎されたが、その戦争体験は、悲惨な被害者体験に偏りがちであり、アジア民衆に対する加害者としての責任には、ほとんど目が向けられていなかった。

ましてや、平和憲法の制定過程から沖縄「県民」が排除され、さらには、日本の非武装化と沖縄の軍事要塞化か一体不可分のものであることを認識する者は皆無に近かった。

しかし間もなく、同盟関係にあった米ソの対立が顕在化してくると、アメリカは、日本を「共産主義進出の防壁」とする方向に方針を転換し、日本にも再軍備を促すようになった。

さらに、ソ連の原爆保有確認(一九四九年九月)、中華人民共和国の成立(一九四九年一〇月)、朝鮮戦争の勃発(一九五〇年六月)という情勢の進展を背景に、対日平和条約と日米安保条約が同じ日に(一九五一年九月八日)締結され、同じ日に(一九五二年四月二八日)発効した。

対日平和条約第三条によって沖縄(鹿児島県大島郡を含む北緯二九度線以南の島々)は日本から半永久的に分離され、米軍政下に置かれ続けることになった。

また、日米安保条約によって、米軍は日本全土に軍事基地を保有できることになり、日本を占領していた連合国軍の大部分を占めていた米軍は、安保条約に基づく軍隊として、日本に駐留し続けることになった。

ではなぜ、アメリカは日本全土に軍事基地を置くことができるようになったにもかかわらず、あえて沖縄を日本から分離したのか。

それは、主権国家の国内法による制約や政治状況に左右されることなく、自由に基地を建設することができ、使用することができるからであった。

日米安保体制は、米軍政下に毆かれた沖縄によって外から支えられていた。

沖縄が米軍政下に置かれなかったならば、現存するような基地の建設は不可能だった。

だが、自由に基地が建設でき、使用できるということは、沖縄住民が、全くの無権利状態に置かれることを意味していた。

4 米対日講和と沖縄“屈辱の日”

top

“鉄の暴風”と呼ばれた戦禍をかろうじて生き延びた人々は、戦場で米軍にとらえられ、収容所に入れられて米軍の支給する食料や衣料で最低限の生活を維持しながら、米軍の命ずる仕事に従事するという形で “戦後”を迎えた。

収容所を出た後も、多くの民衆は、廃墟の中での絶望的貧困状態と、精神的よりどころを失った状態で、日々の生活に追われていた。

すでにこの頃から、教職員や一部知識人などを中心に根強い日本復帰願望が存在した。

その根底には、日本との強い文化的一体感と、異民族支配への違和感があり、長い目で見れば、日本と共にあることによって、文化的・経済的発展も社会的安定も展望しうるという考えがあった。

他方、戦前の社会主義者たちを中心に、占領米軍を日本軍閥支配から沖縄人民を解放した“解放軍”としてとらえ、これを後ろ盾として沖縄の独立を考えようとする傾向も見られた。

しかし、対日講和への動きが具体化し、帰属問題に対する民衆自身の意思表示が必要とされてくると、世論は、一挙に日本復帰へと集約されていった。

もはや誰の目にも、占領米軍が“解放軍”でないことは明らかであった。

沖縄の民衆は、平和憲法を持ち、民主国家に生まれ変わったはずの日本によりどころを求めたのである。

だがすでにこの時期、日本では占領政策の転換と共に、“逆コース”と呼ばれる現象が顕在化しつつあった。

一九五一年、対日講和会議を前にして、奄美大島や沖縄では、日本復帰を求める署名運動が行われ、奄美では対象住民の九九・八%、沖縄では七二・一%、宮古では八八・五%、八重山では八一・九%が署名をしたといわれている。

日米両政府は、このような民衆の意向を一顧だにすることなく、対日平和条約を締結した。

こうして、対日平和条約の発効した四月二八日は、沖縄にとっての“屈辱の日”となった。

5

島ぐるみ闘争−沖縄民衆の抵抗運動 top

対日平和条約の発効から約一年半後の一九五三年一二月二五日、米政府は、軍事基地をほとんど置いていなかった奄美諸島を、“クリスマスプレゼント”として日本に返還したが、明けて五四年年頭の一般教書でアイゼンハワー米大統領は、沖縄基地の無期限保有を宣言し、現地沖縄では、米軍用地の強制接収、言論活動や集会等への統制・弾圧など、軍事優先政策がなおいっそう徹底されることになった。

こうした状況に対する住民の反発は、やがて「島ぐるみ闘争」となって爆発する。

一九五六年六月、米下院の沖縄調査団(プライス調査団)が、あまりにも低額の軍用地使用料(一坪の軍用地使用料が、コカーコーラ一本分にも満たないといわれた)や事実上の土地強制買い上げに等しい軍用地料一括払いなどに反対する住民側の要求をことごとく否定した上で、沖縄基地の重要性を指摘し、沖縄の長期的かつ排他的支配の必要性を議会に勧告したことが島ぐるみ闘争の契機となった。

この闘いによって沖縄問題は、ようやく世界的にもその存在を知られるようになり、戦後日本における重要な政治問題として、無視できないものとなった。

島ぐるみ闘争に直面した米政府は、むき出しの軍事優先政策を修正し、軍用地使用料を大幅に引き上げると同時に、沖縄の通貨を、それまでのB円と称する軍票からドルに切り替えて外資導入を図り、琉球経済援助法を制定して沖縄への財政援助を制度化するなど、その対沖縄政策には多少の柔軟さと、慎重さが見られるようになった。また、日本政府にも沖縄支配の補完的役割を担わせるようになった。 |

“銃剣とブルドーザー”による米軍の土地接収に

抗議して琉球政府前に座込んだ伊江島の女性

(撮影:阿波根昌鴻、伊江島反戦平和資料館「ヌチドゥタカラの家」提供)

|

日本政府にとっても、沖縄問題が政治的争点になるのは好ましくなかったので、沖縄の地位にふれることはできるだけ避けながら、財政的・行政的な面からの沖縄援助に乗り出すことになった。だがこうした政策修正の背後には、在日米軍再編をともなう安保条約改定の動きがあった。

米軍政下の沖縄で島ぐるみ闘争が爆発したころ、日本本土でも、米軍立川基地の拡張に反対する砂川闘争(当時の砂川町は、現在立川市と合併)などの反米反基地闘争が高まりを見せていた。

こうした事態に対応して、日米両政府は、自衛隊の強化も前提にしながら、不平等条約としての性格が強い旧安保条約をできるだけ相互防衛条約に近づけ、海兵隊など地域住民とのトラブルを起こしやすい地上戦闘部隊を日本から撤退(日本ではない沖縄に移転)させ、沖縄では、軍用地料の大幅引上げ、米軍政を補完する日本政府援助を取込むなどして住民の反発の矛先をそらそうとしたのである。

この時期日本本土の米軍基地は約四分の一に減少し、沖縄の米軍基地は約二倍になった。

「基地しわ寄せ」の第一段階である。

一九六〇年に成立した「日米相互協力及び安全保障条約(改定安保条約=現行安保条約)」は、「日本国の施政の下にある領域」への攻撃に対する共同防衛を宣言すると共に、アメリカが、極東の平和と安全のために在日米軍基地を使用することを認めた。

日本からの戦闘作戦行動や在日米軍の装備に関する重要な変更などは事前の協議の対象とされたが、日本ではない沖縄を経由した作戦行動等は自由であった。

沖縄は、在日米軍の軍事活動を自由化するための抜け道として利用された。

しかし、米軍支配に対する沖縄民衆の抵抗運動は、寄せては返す波のように徐々に高まり、アメリカによる沖縄支配は困難さを増していった。

それは、アメリカの南ベトナム内戦への全面介入

(ベトナム戦争)によって決定的なものとなった。B52戦略爆撃機が嘉手納(かでな)基地からベトナム爆撃に飛び立つなど、ベトナム攻撃の軍事的拠点となった沖縄は、ベトナムから見れば「悪魔の島」だったという。このような状況の中で、沖縄の民衆運動は、世界的なベトナム反戦運動と連動しながら反基地闘争としての性格を強め、アメリカは、沖縄基地維持の責任を日本に分担させる方策を検討せざるを得なくなっていった。

一方、経済大国としての地位を回復し、政治大国化、さらには軍事大国化を目指していた日本にとっても、自国の領土と人民が同盟国の支配下に置かれ続けているということは、容認し難いものになっていた。日米両政府は、この課題を、「沖縄返還」によってカモフラージュされた日米軍事同盟の再編強化によって解決しようとした。

6 沖縄返還−新たな安保体制の強化

top

日米両政府の政策転換と沖縄返還交渉の急速な進展に対して、「平和憲法下への復帰」を求めてきた復帰運動は、自らの運動目標は「核も基地もない平和で豊かな沖縄県の実現である」として、「反戦復帰」のスローガンを打ち立てた。「反戦復帰」を求める沖縄の大衆運動は、一九六八年一一月の初めての主席選挙で革新主席を誕生させるなどの過程をへて、六九年二月四日には、沖縄からのB52戦略爆撃機の撤去を求める全島ゼネストへと登りつめていく。

しかし、結局このゼネストは、「米軍部に基地維持についての不安を与えると返還が遅れるかも知れない」という日本政府と、沖縄における政治ゼネストの本土労働運動への跳ね返りを懸念する本土革新勢力のためらいの中で挫折した。日米両政府は、「反戦」と「復帰」の間に楔を打ち込むことに成功したのである。

こうして、一九六九年一一月の日米(佐藤・ニクソン)共同声明は、一九七二年中に沖縄を日本に返還することで合意した。

同時にこの共同声明は、朝鮮半島や台湾海峡の安全が、日本の安全と一体のものであるとして、在日米軍のこれら地域への戦闘作戦行動を事実上容認した。ベトナム戦争の妨げにならないような返還の実現や、有事の際の核持ち込みの事実上の容認も約束された。

さらに自衛隊が配備され、在沖米軍基地を自衛隊が防衛し、米軍は外部への攻撃に専念するという役割分担も成立した。

沖縄返還(日本復帰)によって沖縄の民衆は、直接的な米軍支配下からは抜け出したものの、七二年沖縄返還政策の本質は、沖縄の日本への統合を前提とする日米安保体制の強化にほかならなかった。いいかえれば、日米安保体制を外から支えていた沖縄の役割は、それを内から支える役割に位置づけ直されたのである。

また、沖縄返還を契機にして、在日米軍の再編整理が行われ、在日米軍基地の七五%が沖縄に集中するという状況が生まれた。

六〇年安保改定時に次ぐ、沖縄への「基地しわ寄せ」の第二段階であった。

七二年沖縄返還以降の沖縄現代史は、米軍支配と、これに抵抗する民衆の闘いによってダイナミックに展開してきた七二年以前とは異なり、支配・被支配の関係が曖昧になった。

沖縄を日米同盟の軍事的拠点として維持強化するための対沖縄政策は、米軍用地強制使用のための特別法や沖縄振興策などの日本政府の「アメとムチ」の政策として存在したが、沖縄社会全体は、四七都道府県の一つとして日本の制度の中に組込まれ、政党や労組、その他の諸組織、諸団体も、日本の諸組織の一部として再編成され、系列化された。それだけ沖縄民衆の闘いの基盤となるべき沖縄社会の共同性は弱められることになった。

とはいえ、沖縄は、日本に、百分の一の部分として、飲み込まれてしまったわけではない。

たとえば、米軍用地所有者の一部(いわゆる反戦地主=契約拒否地主)は、一坪反戦地主運動に支えられながら、日本政府の米軍用地強制使用に頑強に抵抗し続けた(詳しくは新崎盛暉著『新版 沖縄・反戦地主』高文研参照)。

かって、「異民族支配」から「平和憲法下へ」の脱却を求めた際のシンボルとされた「日の丸」は、七二年沖縄返還政策がその全貌を現すと共に打ち捨てられ、復帰後の沖縄は、小中高校の卒業式や入学式における「日の丸」掲揚率が最低の県となった。

復帰後一五周年を期して設定された全国一巡最後の国民体育大会(沖縄国体=海邦国体)をも利用して、文部省や県教育委員会は、必死の圧力をかけ、形式的な「日の丸」掲揚率は「本土並み」になったが、逆に国体会場における「日の丸」焼き捨てや、天皇の戦争責任論議を巻き起こすことにもなった。

八〇年代から九〇年代前半までの沖縄は、いわば自覚的少数派と、日本政府や保守県政とのせめぎあいの時代であった。

7 「安保再定義」と沖縄民衆 top

このような状況に転機をもたらしたのは、東西冷戦対応型の日米安保体制を、アメリカの一極支配対応型に意味づけ直そうとする「安保再定義」と、一九九五年秋に巻き起こった沖縄の民衆運動であった。

この運動の直接的なきっかけは、三人の米兵による小学生強姦事件という忌まわしい犯罪と、もう二度と同じような事件を繰返させてはならないという被害者の少女とその家族の勇気ある告発であった。

それは、目先の出来事や煩雑な日常に追われていた人々に、あらためて人間の尊厳とは何か、一人の少女の安全も守れない安全保障とは何かを問いかけることになったが、その背景には、東西冷戦終焉を平和の到来ととらえて「平和の配当」を求める民衆と、地域紛争の多発を口実に日米同盟を米世界戦略により緊密に結びつけ、日本の軍事的経済的役割を拡大・強化しようとする「安保再定義」の激突があった。

この民衆運動は、県知事をも巻き込み、とりわけ、八万五〇〇〇人を結集した九五年一〇月一二日の県民大会は、日本の世論にも一定の影響を及ぼし、クリントン米大統領の訪日と「安保再定義」のための日米共同宣言は、約半年の延期を余儀なくされた。

日米両政府は、日米地位協定の運用見直しと、基地の整理・縮小・統合を内容とする、いわゆるSACO(沖縄に関する特別行動委員会)合意によって沖縄の怒りを鎮静化させようと図った。

SACO合意によって、沖縄の米軍基地面積は二〇%減少する(全閨比で七〇%になる)とされたが、その目玉は、市街地にあってもっとも危険とされた普天間(ふてんま)基地の名護市(なごし)辺野古沿岸域移設であった。

しかし民衆の要求に対応するかのようなSACO合意に隠された米側の意図は、建設から半世紀も経つ老朽化した広大な基地を、日本のカネで、コンパクトな最新鋭基地に造りかえるというものであった。

従ってそれは、当然沖縄民衆の受入れるところとはならなかった。

九七年一二月の名護市民投票によって、辺野古沖への新基地建設は、明確に拒否された。

名護市民投票は、九〇年代中期の沖縄民衆運動が、自己決定権の獲得へ向かって新たな局面を切り拓いたことを示していた。

しかしこの民衆の勝利は、総力を上げた政治の利益誘導・懐柔(かいじゅう)策によって育成された地元の基地容認・誘致派との激しいつばぜり合いの結果獲得されたものであり、地域社会に様々な亀裂や対立を残す満身創痍の勝利であった。 |

宜野湾市の真ん中にあり、米本国では不適格飛行場となってしまう、

世界一危険といわれている普天間海兵隊飛行場

(提供/沖縄県知事公室)

|

動揺していた知事は、新基地建設反対の立場をはっきりさせるが、政府は知事と経済界の間に楔を打ち込み、知事の首をすげ替え、知事や市町村長を関係閣僚との協議会の場に閉じ込め、様々な利害調整を行い、再び辺野古沖のリーフ上に、SACO合意の一五〇〇メートル滑走路を持つ撤去可能な海上基地に替えて、二〇〇〇メートルの滑走路を持つ軍民共用空港(軍事利用は使用期限一五年)を建設する計画を策定した。

民衆の手が届かない場で策定された新基地建設計画が、ボーリング調査実施という形で民衆の前に姿を現したのは、○四年四月一九日のことであった。

辺野古沖に撤去可能な海上基地を造り、五年から七年で普天間基地を撤去するというSACO合意の期限は、とっくに過ぎていた。

新基地建設など不可能だろうという社会的雰囲気も広がり、世論調査の上でも、新基地建設反対の世論は増え続けていた。

これから約一年半、ボーリング調査を実施しようとする那覇防衛施設局と、これを阻止しようとする住民・市民の攻防が続けられたが、政府は、むき出しの物理的強制力の行使を控えていた。

それは、物理的な強制力の行使が、阻止闘争を支持する分厚い世論の反発を招き、各種の選挙などに跳ね返ることを懸念したからでもあるが、実は、すでに「安保再定義」の次のステップともいうべき在日米軍再編協議が始まっていたからである。

8 米軍再編i負担軽減を口実にした軍事的一体化

top

二〇〇一年九月一一日、米本土で発生したいわゆる同時多発テロは、全世界を震撼させた。

これがもし、米政府の発表通りの出来事であるとするならば、それは、歴史的に抑圧され、収奪され、人間としての誇りを奪われ続けてきたアラブ・イスラム圈の人々の一部による絶望的な自爆攻撃ということになろう。

そうであれば、このような事態を二度と発生させないためには、圧倒的な軍事力と経済力を独占する国家の指導者たちが、自国の歴史を厳しく検証し、その政策を、価値観や経済的利害を異にする人々と共存する方向に軌道修正することから始めなければなるまい。

だがアメリカ(ブッシュ政権)は、この事態を、軍事力や治安体制強化の口実にした。

「見える敵」(敵性国家)も、「見えざる敵」(敵性非国家組織)も、すべて力でねじ伏せようという「対テロ戦争」の始まりである。

日本(小泉政権)は、軍事的経済的超大国アメリカのこの新しい世界支配戦略に追随する意向を表明した。

アメリカは、従来のような敵性国家に圧力をかける重厚長大な複合的軍事拠点によるいわゆる抑止力の維持から、核やロボットなどの様々な先端兵器の開発、比重の異なる多様な軍事拠点のネットワーク化、さらには、同盟国の軍隊や民間軍事請負会社の利用等を伴う新しい世界支配戦略に即した米軍の配置や兵力構成の見直し、いわゆるトランスフォーメイションに着手することになる。

その一環が、在日米軍再編である。従ってそれは、単なる在日米軍の配置や兵力構成の再編ではなく、日米双方の軍事的役割分担の調整、情報共有や相互運用能力の統合強化にほかならなかった。

○五年一〇月二九日、在日米軍再編協議の「中間報告」として、「地域及び世界における(日米)共通の戦略目標を達成するため」、日米同盟を変革・再編するという《日米同盟 未来のための変革と再編》が発表された。

ほぼ同じ時期、原子力空母の横須賀受入れや自民党の《新憲法草案》が明らかにされた。

翌○六年五月、再編協議の最終報告と袮する《再編実施のための日米のロードマップ》が発表された。米軍再編は、座間(ざま)、横田、厚木、岩国などの米軍基地のほか日本全土の自衛隊基地からグアムまでを巻き込むことになった。

できるだけ在日米軍基地を沖縄に封じ込めて置くという従来の日本政府の「事なかれ主義的対応」は通用しなくなったが、それでもなお、沖縄は軍事的、さらには政治的に重要な役割を与えられでいた。

沖縄に関する再編構想の第一は、SACO合意に基づく辺野古沖軍民共用空港建設計画の撤回とV宇型滑走路を持つ辺野古沿岸域新基地計画の再提起である。

完成目標年次は、二〇一四年。

第二は、約八〇〇〇人の第三海兵機動展開部隊の要員とその家族九〇〇〇人のグアム移転。

移転に必要なグアムの施設及びインフラ整備費の約六割を日本が負担する。

第三は、海兵隊の一部のグアム移転に伴い、米軍施設・使用区域を統合し、嘉手納以南の相当規模の土地の返還を検討する。

第四は、陸上自衛隊がキャップ・ハンセンを訓練に使用、航空自衛隊が嘉手納空軍基地で米軍との共同訓練を行う。

そしてこれらは、パッケージをなしていることが強調されている。

比重の異なる多様な軍事拠点のネットワーク化に力点を置く米軍再編の論理に従えば、辺野古沖新基地建設計画の無条件撤回は可能であった。

しかし、これを撤回させるためには、日本政府にとって、二つの条件がクリアされなければならなかった。

その一つは、それを新基地建設に反対する世論に支えられた非暴力実力闘争の成果にしてはならないということであり、もう一つは、利益誘導政策等によってようやく形成した基地容認派、すなわち、沖縄県知事や名護市長の支持基盤にダメージを与えてはならないということであった。

さらに日米の軍事的一体化の中で自らの軍事的力量を高め、その存在感を強化しようとする日本政府にとって、沖縄はこれまでとは別の意味を持ち始めていた。

日本国民にアメリカが強調するようなテロの脅威を実感させることは必ずしも容易ではなかったが、北朝鮮の現実的脅威、中国の潜在的脅威で国民を煽ることは、極めて簡単であった。すでに政府は、○四年一二月に閣議決定された新防衛大綱において「島嶼部に対する侵略への対応が防衛力の新たな役割」としていた。

このような立場からすれば、嘉手納基地やキャンプ・ハンセンなどの共同使用や辺野古の新基地建設は、南西諸島への自衛隊展開の足掛かりとして重要であった。

アメリカ側にとっても、老朽化した基地に替わる最新鋭基地の建設は、軍事的のみならず、沖縄の政治的取引価値を高めることを意味した。

日米両政府は、米軍再編協議の目的が「抑止力の維持と沖縄など在日米車基地を抱える地元負担の軽減」にあると強調し、マスコミ報道もこの説明を増幅してきたが、「負担軽減」という言葉は、米側にとってはグアムの海兵隊施設やインフラ整備の経費を日本に要求するための、日本政府にとってはその要求受入れをに当化するための口実として、最大限利用されているに過ぎない。米軍再編が負担軽減などにつながらないことは、多くの民衆によって見抜かれている。

だからこそ政府は、米軍再編促進特措法を制定し(○七年五月)、米軍再編に賛成した関係自治体には、出来高払い方式の交付金を支給するなど、これまでには見られないような露骨なやり方で地域社会を引き裂きながら、米軍再編=日米の軍事的一体化を強行しようとしているのである。

|

9 歴史認識と現在−沖縄社会の危機感

top

このような状況の進行下て、○七年三月に文部科学省が公表した教科用図書検定調査審議会の教科書検定意見は、沖縄社会に大きな衝撃を与えた。

次年度から使用される高校日本史教科書の記述から、沖縄戦の渦中で起きたいわゆる「集団自決」における日本軍の直接関与・強制が修正・削除されたのである。

なぜいま日本軍の強制が修正・削除されなければならないのか。

それは、日米の軍事的一体化の中で進む有事法制整備をはじめとする日本の軍事体制強化と無関係ではなかった。

小泉・安倍政権下で急ピッチに進められた軍事体制強化は、過去の日本軍にまつわる負のイメージをできるだけ払拭することを必要とした。

その意味でいえば、いわゆる「従軍慰安婦」問題の否定・隠蔽(いんぺい)の試みが、「集団自決」問題にまで及んできたといえるだろう。

教科書検定問題が波紋を投げているさなかの○七年五月、政府は、辺野古(へのこ)の新基地建設のための事前調査の作業支援に、海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」を派遣した。

戦後初めての米軍基地建設作業のための自衛隊派遣を、安倍首相は、「国家資源の有効利用」と言い放った。

このような状況に抗議するため、○七年九月二九日、宜野湾(ぎのわん)市の海浜公園で開かれた「教科書検定意見撤回を求める県民大会」には、一一万人を超える人々が結集した。「島ぐるみ闘争」の頃の一〇万人集会、九五年の八万五〇〇〇人集会をはるかに超える沖縄現代史上空前の大集会といえた。

この大集会は、歴史の書き換えと、現実に進行しつつある日本の軍事化の流れの結びつきに対する沖縄社会の危機感の表明であった。

それは、「日本にとって沖縄とは何か」という問いかけでもあった。

top

****************************************

|