|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

二章 沖縄戦の跡をたどる 謝花直美

|

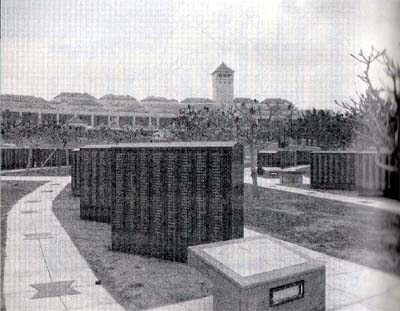

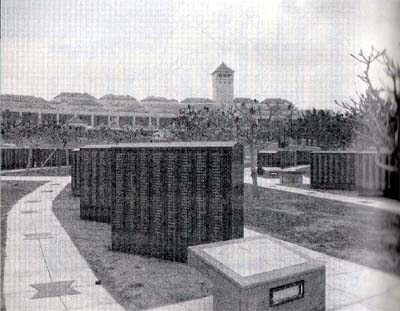

1995年6月23日に除幕された平和の礎(いしじ)。

沖縄戦の戦没者の名前が国籍を問わず刻銘されている。

後方は沖縄県平和祈念資料館

|

|

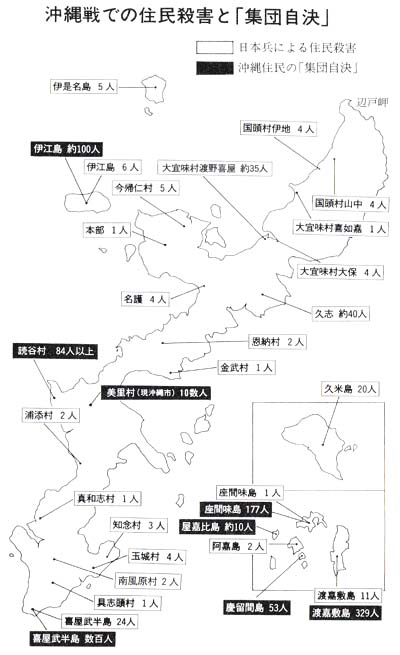

1 沖縄戦を象徴する「集団自決(強制集団死)」 top

渡嘉敷村渡嘉志久に残る海上特攻艇秘匿壕

海上特攻基地の島々

那覇市の西方、約三〇から四〇キロに浮かぶ慶良間(けらま)諸島は、高速船で最も近い渡嘉敷(とかしき)島まで約四〇分、春には船の近くで回遊するザトウクジラの姿を見るホエールウオッチングの島として、夏にはダイビングスポットとして、大勢の観光客が訪れる。

沖縄の青い海と空、そのイメージ通りの世界が慶良間諸島といえる。 |

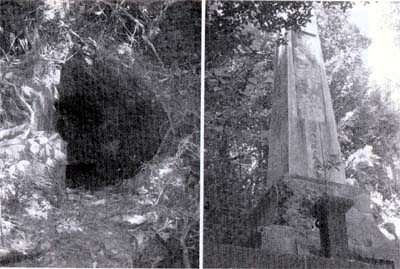

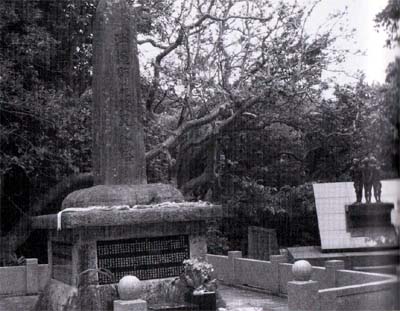

産業組合の壕の碑(座間味島) |

座間味(ざまみ)島の座間味港で船を降り、集落の中をまっすぐ進む道の両脇には、民宿や商店が並んでいる。

その賑わいが途切れ、山道へと出ると、その坂の途中に「産業組合の壕の碑」が建つ。

碑文には沖縄戦当時の村三役の名と役場職員の家族五九人(現在判明しているのは六七人)が、「集団自決(強制集団死)」で亡くなったと記してある。

壕は、碑が背にするかっての段々畑にあったが、戦後は埋没し、付近は耕されることも無く荒れ果て雑木林となって、近づくことはできない。

今も島々には、「集団自決」で亡くなった人を祀る碑や「集団自決」の起こった壕が残り、悲劇を伝えている。

六二年前の一九四五年三月、この慶良間諸島の島々から地上戦が始まった。

いざ戦闘が始まると、日本軍の軍命によって住民は「集団自決」に追いつめられ、慶良間諸島全体で約六〇〇人が亡くなった。

当時、慶良間諸島は日本軍の将兵が爆雷を積んで米車艦船に体当たりする海上特攻艇の秘密基地だった。

座間味村と渡嘉敷村の人口は一〇〇〇人余り、その人数と匹敵する海上挺進隊と基地大隊が駐屯したため、各鳥の人口は倍以上に膨れ上がり、島民の生活は軍の支配下に入った。

特攻基地の秘密を外に漏らさないために、住民は疎開も許されず、沖縄島や村内の離島への移動さえ制限された。

一九四五(昭和一〇)年三月二三日、沖縄全域で米軍の攻撃が始まると、慶良間諸島でも連日激しい空襲、艦砲射撃が続いた。

日本軍は慶良間諸島に米軍は上陸しないと考えていたが、二六日に座間味島と慶留間(けらま)島、阿嘉(あか)島に、翌。二七日には渡嘉敷島に上陸してきた。

座間味(ざまみ)島の惨劇

座間味島では、米軍が上陸する前日の二五日夜、軍命によって住民が忠魂碑の前に集められた。

天皇に忠誠を誓う儀式が行われてきた忠魂碑の前に集合することを、村民は玉砕(ぎょくさい、「集団自決」)で死ぬことになると受け止めた。

しかし、村の深部にあたる忠魂碑一帯まで米軍の攻撃が激しさを増しており、住民は一ヵ所に集まることができず、結局それぞれの壕に戻った。

翌日、「集団自決」に追い込まれていった。

現在、島の水ガメである座間味ダムヘ向かう途中、内川(うちがー)と呼ばれる一帯は整備され、かってあったという住民の避難壕の痕跡を探すことはできない。

そこにぽつんと「躑躅(つつじ)の塔」が建っている。

空いていた日本軍の壕で、学校職員らが「集団自決」に追い込まれ、三人が亡くなっている。 |

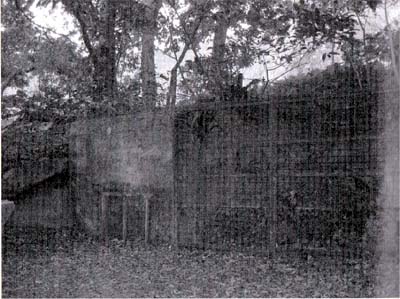

左=食糧庫だったといわれる整備中隊の壕

右=住民が集合させられた忠魂碑

|

二六日の朝、米軍が迫って来るのを目撃した住民が壕に飛び込んできて、一気に緊張が高まった。

国民学校(現小学校)校長が、コの字型の壕に散らばっていた人々に集まるように呼び掛けた。

『天皇陛下バンザイ』が三唱されると、バーンというものすごい音と共に壕が揺れ、天井から土がざーっと落ちた。

煙が充満する中で、女性の苦しそうな声が聞こえてきた。

一九歳の女性教師と郵便局で働いていた同じく一九歳の女性の間で、手榴弾(しゅりゅうだん)が破裂、二人は内臓がえぐられる大けがを負って、苦しがっていた。

手榴弾で一斉に死ねると思っていた住民は、動転し、なんとかして死のうと壕内は大混乱になった。

バンザイの音頭をとった校長がカミソリを取出した。

当時一〇歳の宮里哲夫さんはその時の様子を「校長先生は、目をつぶっていた。

奥さんの首にカミソリを当てるのだが、どこを切っているのか分からない。奥さんは『お父さんまだですよ、まだですよ』と校長先生に叫び続けた。

そのうち、意識を失ったようだった。

私の母親が『校長先生は最後にやってください。皆生きています』と頼んだのだが、校長は、自分の首をカミソリで切った。

血がざーっと噴き出した。母親や周りの人にその血がかかり、母親は真っ赤に染まっていた。

管理を任されて壕まで大事に抱えてきた保険書類も真っ赤に染まった。校長先生の背広もワイシャツもネクタイも血で染まっていた」と話す。

阿佐(あさ)集落の大和馬(やまとうま)にあった整備中隊の武器庫と食糧庫、二つの壕では、銃剣で家族の腹を剌したり、首を吊るなどして、三一人が亡くなった。

武器庫だった壕は現在埋没しているが、食糧庫の壕は雑木林の中に今も残っている。

L字型の壕は入口から入ると右に折れ、奥には水がたまり、当時の遺物とおぼしき、石のような塊が残っている。

壕の奥で、天井の坑木に綱を渡して次々と首を吊った家族の遺体は、壕内から入口まで並ぶように横たえられていたという。

座間味島の「集団自決」は二六日の一日に集中しており、手榴弾、殺鼠剤(ネコリン)の服毒などで一七七人が亡くなった。

島民の半数は犠牲に−慶良間(けらま)島

座間味村の慶留間島は、今でこそ隣の阿嘉島と橋で結ばれているが、沖縄戦当時は、周囲わずか五キロの島をどこへも逃れることができず、追いつめられた住民の「集団自決」が起きている。

海上特攻隊の中隊が駐屯したこの島にも、米軍が上陸した後、一部の住民は日本軍を頼って駐屯地に向かったが、軍はすでに移動しており、駐屯地はもぬけの殼だった。

「いざとなったら集合するように」と言われていた住民は衝撃を受けた。

前月には、阿嘉島の本部から戦隊長が島を訪れ、住民を集め、米軍が上陸したら自決するようにと訓示していた。

島の北側にあるサーバルの壕に避難していた住民が最初に首を絞めて「集団自決」を決行した。

そののち、山中を途方にくれさまよっていた中村武次郎さんらは、サーバルの壕で先に「集団自決」で亡くなっている人々をみて驚き、追いつめられていった。

「母親が上の壕付近で拾つた一本の長い繩を持っていた。

縄を切る道具もないので、姉を中にして、母親と私が一列になって一本の繩を巻きつけた。 両端の二人で縄を引いた。

私も自分で絞めたんだが、息ができなくて…ほかの人たちが騷いでいるのも全部聞こえた。 縄を絞めて、自分たちは死ぬ考えだったけど、母親も、私も死に切れなかった」と話している。

二一歳の姉だけが亡くなってしまった。

追いつめられた住民たちは、山中を逃げ惑いながら、ウンザガーラやサーバルといった住民が避難していた場所で次々と「集団自決」した。

当時の島の人口約一〇〇人のうち、約半数の五三人が亡くなった。

島の小高い丘の中腹には、子供の死者を弔うための「小鳩の塔」が、六三年前に米軍がやってきた海と慶留間集落を見下ろしている。

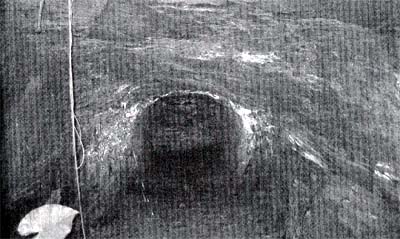

阿嘉島の対岸にあたるためアカムティと呼ばれる場所には、海上特攻艇を入れるための秘匿壕が、現在もぽっかりと口をあけている。 |

「集団自決」で亡くなった

子供を祀った小鳩の塔(慶留間島)

|

四五年三月二八日−渡嘉敷(とかしき)島

渡嘉敷島では各避難所に散らばっていた住民が二七日に軍命で、日本軍陣地近くの山深い谷間、フィジガーに集められた。

翌二八日、日本軍陣地や住民の避難場所にも上陸してきた米軍が激しい攻撃を加えた。

陣地方向からきた防衛隊員が村長に伝令した後、村長が「天皇陛下バンザイ」の三唱を住民に呼びかけ、それを合図に、「集団自決」が始まり、阿鼻叫喚(あびきょうかん)の地獄となった。

日本軍から配られていた手榴弾を爆発させ、手足がちぎれたものが血だらけになって呻(うめ)いていた。

手榴弾が不発だったり、初めから持っていなかった家族は、木の枝を落とすために持ってきた鉈(なた)や鎌、それさえ持たない人は木の枝や石を用いて互いに殺し合った。

当時三十代だった北村登美さんは「あっちこっちでばーん、ばーんと始まった。 |

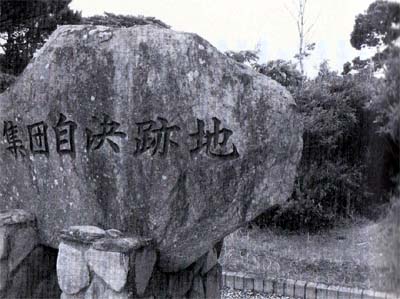

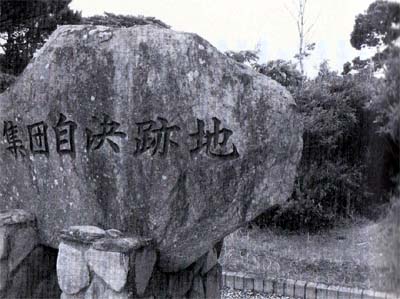

「集団自決跡地」の碑。

後方がフィジガーヘの道(渡嘉敷島)

|

もうどういっていいか分からない。突然、爆風が自分たちの所にも来て、隣にいた恒子が亡くなっていた。

則子は足が皮一枚でつながっているような大けがだった」と話す。渡嘉敷島の「集団自決」で三二九人が亡くなった。

現在、国立沖縄青年の家の敷地のそばに「集団自決跡地碑」が建つ。

その後ろから斜面を谷あいに降りていくとそこがフィジガーだ。

戦後すぐは谷間のあちこちに住民たちが持ってきていた生活道具や背嚢(はいのう)などが散らばっていたという。

今は木々が生い茂り、谷あいには小川が流れる静かな風景は、六三年前の惨劇の記憶を留める場所だ。

谷間を南へたどっていくと、日本軍の陣地があった場所に出る。

兵隊たちが身を潜めていたというL字形のたこつぼ壕が、斜面のあちこちに残っている。

集団自決の背景

沖縄戦でなぜ「集団自決」が起きたのか。その背景を知るには、まず沖縄戦がアジア太平洋戦争でどのように位置付けられていたのかを知る必要がある。

一九四五年三月までには、日本軍はフィリピンなど南の戦線で敗退を続けており、日本の敗色はすでに濃くなっていた。

しかし、日本は天皇制を維持するために、有利な条件で連合国側と交渉を進める必要があり、時間をかせぐ必要があった。

また、本土決戦の準備も十分できていなかった。

そのような中で、大本営は沖縄を小笠原、南千島、台湾、上海などと共に、本土防衛のため日本軍が絶対破られてはいけない前線と定めた。

この地域のどこかに米軍が上陸した場合は、現地軍は兵力や武器の限りに戦い続けて、米軍の軍備を消耗させるという方針がたてられた。

沖縄戦は始まる前から、そこに住む住民の命は顧みられない時間かせぎの捨て石作戦だった。

一九四四(昭和一九)年三月、沖縄に創設された第三二軍(沖縄守備軍)は、軍と行政、住民が一体となって戦う「軍官民共生共死の一体化」を沖縄作戦の方針とした。

これは、軍隊も行政も住民も生きるも死ぬも一緒という意味なのだが、住民にとっては共に生きる「共生」の選択は最初からなかった。

「軍官民共生共死の一体化」の言葉の実態は、軍がすべてに優先し、そのために住民は犠牲を強いられるというものだった。 その実態は戦闘が始まると明らかになった。住民がガマ(自然の洞窟)に避難していても、日本軍が陣地に使うからと壕を追い出された。 砲弾が飛びかう中を放り出されたことで、多くの人が死んでいった。

県民は根こそぎ動員されており、避難民の中には青壮年男子はほとんど残っていなかったが、女性や高齢者も軍の道案内や弾薬運搬、さらには斬り込み隊員として、強制的に戦闘に追い立てられた。

ガマの中で、赤ん坊や子供がむずかると、その声が米兵に聞かれて攻撃されるからと、日本兵が毒殺したり、母親を脅して子供を手にかけさせた事例もあった。

住民は戦闘前から「米軍の捕虜になれば、女は強姦されて殺され、男は股ざきにされ、戦車でひき殺される」と恐怖を徹底的に植えつけられていた。

そのような中で、住民が軍命、強制、誘導によって追い詰められた「集団自決」は「軍官民共生共死」の最も極限の姿だったといえる。

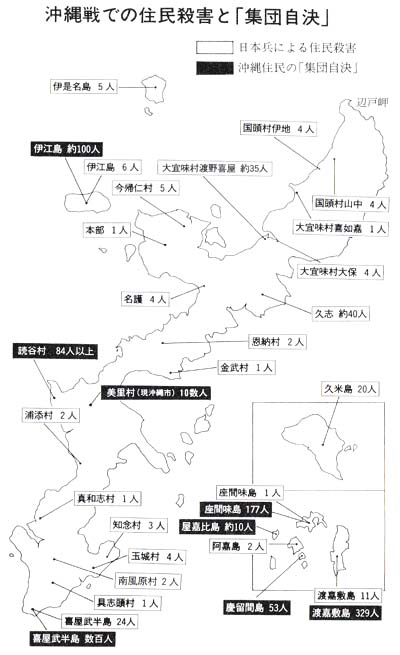

集団虐殺と「集団自決」

日本軍による住民虐殺は、「集団自決」と表裏一体をなす住民被害だ。

自国の軍が自国の住民を殺すという恐ろしい出来事は、軍隊が決して住民を守るためのものではないことを、沖縄の人々の記憶に強く焼きつけた。

「集団自決」が起きた渡嘉敷島でも、日本軍によって住民十数人が虐殺された。日本軍は、住民が生き延びて米軍の「捕虜」となることは、米軍に通じたものとして、「スパイ」とみなした。

山中の日本軍に対して、伊江島から移されてきた避難民や地元住民を使って投降勧告をさせたところ、隊長は彼らをスパイとみなして、六人が惨殺された。

「集団自決」で受けたけがの治療で米軍に保護された少年二人が、日本軍に捕えられて斬り殺された。

阿嘉島では米軍から食糧をもらったという理由で老夫婦が斬殺されている。

慶良間諸島だけでなく沖縄の各地で、追い詰められた戦局の中で日本軍が沖縄住民を虐殺していく事件が頻発した。 戦争前、住民は、日本軍を親しみを込めて「友軍」と呼んだ。

しかし、戦闘になり、軍隊の真実の姿を思い知らされた。 |

|

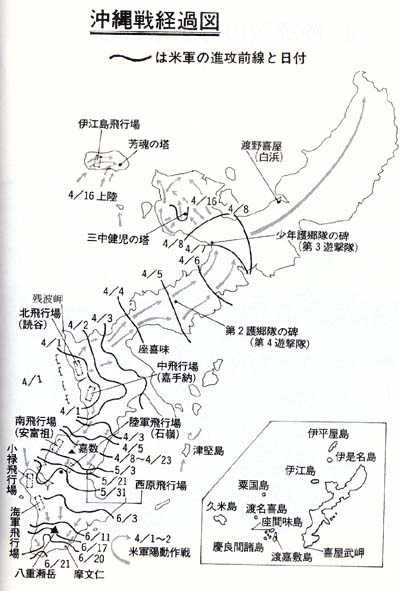

2 沖縄戦への道程(みち) top

沖縄守備軍の創設

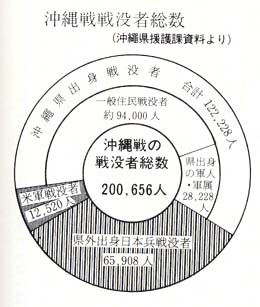

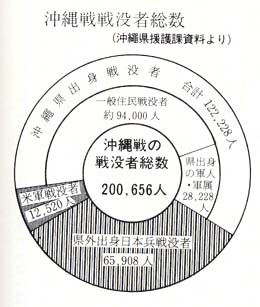

沖縄戦では、戦争マラリアの犠牲者なども含めると住民が推計一百万人亡くなっている。

一方の軍人は、県出身軍人・軍属も含めて約九万四〇〇〇人、米軍が一万二○○○人。多くの住民犠牲者を出しだのが沖縄戦の大きな特徴といえる。

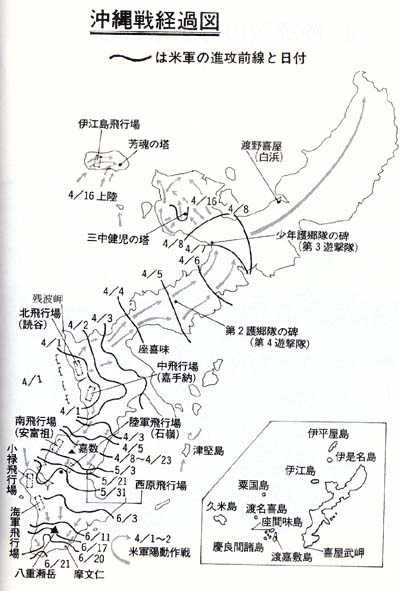

一九四四年三月に沖縄に設置された第三二軍の最初の仕事は、沖縄県内に一五ヵ所もの飛行場をつくることだった。

航空戦が中心となった第二次世界大戦で、日本軍はハワイ北西部のミッドウェー海戦で、航空機を離発着させる航空母艦の大半(四隻)を失った。

そのため南西諸島を航空基地として整備する必要に迫られた。

計画途中で、放棄されたものもあったが、戦後も那覇(なは)空港のように民間飛行場として使われたもの、また米軍飛行場として転用されているものもある。

東洋一の規模と呼ばれる米軍の嘉手納(かでな)基地は戦時中の「沖縄中(なか)飛行場」、伊江(いえ)村の米軍伊江島補助飛行場は「伊江島飛行場」だった。

また、「沖縄南飛行場」は、現在は飛行場ではないが広大な空間は米軍牧港(まきみなと)補給地区(キャンプキンザー)として使用されている。

米軍は沖縄攻略作戦(アイスパーク作戦)の目的の一つに、日本本土空爆のための飛行場奪取を掲げていた。

日本軍がつくった軍飛行場が、米軍によって拡張され、それが現在も米軍基地として存続していることに、軍事が最優先してきた沖縄の歴史が見える。

日本軍は飛行場建設のために、強制的に住民の土地を取上げていった。

工事のための重機はほとんどなく、作業はもっぱら人海戦術で、モッコや鍬を用いていた。

伊江島飛行場の場合、国頭(くにがみ)郡の各家庭から労働力を出させる徴用で、四ヵ月で延べ三七万八四〇〇人が動員されており、いかに大工事が行われていたかがわかる。

また住民は中国大陸から移駐してくる部隊に対して、陣地構築や食糧供出などで協力をしなければならず、県民の負担は大きかった。

老幼婦女子に犠牲を強いた県外疎開

地上戦を想定した大本営は、一九四四年七月に一ヵ月間で、一六歳から四○歳を除く戦闘員とならない高齢者や女性、子供一〇万人を、沖縄から日本本土、台湾へ引揚げ(疎開)させる計画を打ち出した。

しかし、召集された家族から離れることを嫌がったりして、疎開はうまく進まなかった。

当時、すでに沖縄近海は危険な状態になっており、米潜水艦が沖縄と本土を往来する船舶群を次々と撃沈していた。

四三年五月に「嘉義(かぎ)丸」(死者・行方不明三二一人)、同年一二月「湖南丸」(五六三人)、四四年四月「台中丸」(二八八人)、同年八月「宮古丸」(二七一人)、四五年三月「開城丸」(六五六人)が撃沈されている。

乗客は本土の軍需工場に徴用されて向かう者、海軍少年飛行兵に志願する少年たちだった。

たとえ疎開に応じたとしても、本土に生きてたどりつける保証はなかった。

その悲劇を象徴するのが学童疎開船「対馬丸」の撃沈だ。

対馬(つしま)丸と対馬丸記念館

四四年八月二一日、学童疎開児童や引率の職員と家族、一般疎開者一七八八人を乗せた対馬丸は、長崎を目指して那覇港を出発した。

しかし二二日夜一〇時過ぎ、鹿児島県悪石(あくせき)島付近で米海軍潜水艦ボーフィン号の魚雷攻撃で沈役した。

護衛艦を含めた五隻の船団だったが、貨物船「対馬丸」は老朽化しており船足が遅く、米艦船に狙われた。

沈没まで一〇分足らずだったため、船倉に作られた棚にすし詰めになっていた学童たちは、甲板に上がることすらできなかった。

甲板まで逃れても、海中に放り出された時に溺れたり、イカダに乗ることが出来ても疲労のためいつしか一人、また一人海中に消えていった。

安波国民学校四年生で姉や同級生らと対馬丸に乗船した平良啓子さんは、次のように証言する。

「ドスーンという音で目が覚めたけど、おばあちゃん、お姉ちゃんと呼んでもいない。

誰一人、チヨ子姉さんもいない。もう怖くなって。聞こえるのはもうたくさんの子供たちの泣き声ですよ。

『お母ちゃん助けて』とかね。『兵隊さん助けて、助けて。怖いよ、怖いよ』とか。

それから『先生、先生どこにいるの? 先生助けて』とか。

もう、こんな声が交錯していて、もう地獄絵図とはこんなものかなというぐらい」(東洋企画 『対馬丸ガイドブック』)

啓子さんは、いとこと一緒に浮かんでいた醤油樽につかまることができたが、いとこの姿はいつしか見えなくなった。

その後、イカダで六日間漂流し、奄美大島に漂着した。

「顔は日焼けでただれ、髪の毛も潮でかちかち。ふらふらして歩けず、四つんばいで上陸した」という。

対馬丸から生延びることができたのはわずか二二七人(学童五九人、一般一六八人)で、一四一八人(氏名判明分)が亡くなった。

「『妹がいない、妹がいない』と泣いて探し回っていたそうです。

(友人が)『妹はぼかのボートに乗っているよ』と言っても、『ううん、妹がいない』って言って、船室のほうに探しに行ったそうです。

自分ひとりで生きてしまったら、という責任感だったのでしょうか。貞子も明子もそれっきりです。

当時の父は、わが子を思って狂ったようになり、仕事どころか誰とも話すことがなくなりました。

夕方になるとひとりで黙って泊の高台に登り、鹿児島の方を眺めていました。

そして二人の娘の名を呼び、泣き叫ぶように手を合わせ『許してくれ許してくれ』と言い続けました」(新里征子さん証言 『対馬丸ガイドブック』)

撃沈の知らせは、戦意喪失につながると伏せられ、生存者には緘口令(かんこうれい)がしかれた。

無事到着の便りが来ない親たちの中には、半狂乱になって子の消息を探しまわっだ結果、流言蜚語(りゅうげんひご)を流したとして警察に留置された親もいた。

戦時下では、悲しみすらも封印しなければならなかった。

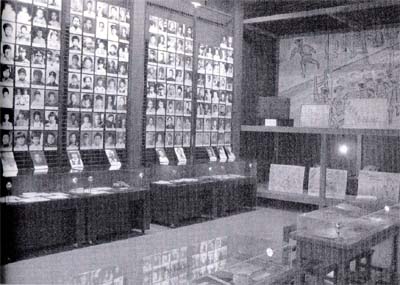

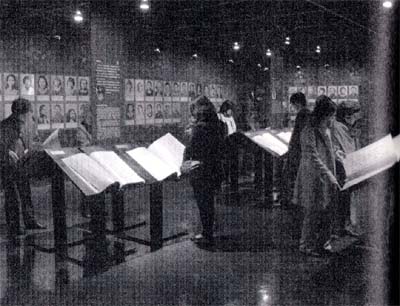

那覇市若狭に建立された、亡くなった児童たちのための慰霊塔「小桜の塔」の近くに、二〇〇四年「対馬丸記念館」が開館した。 館自体が、対馬丸の喫水の高さ一〇メートルと同じ高さで、船のタラップを上るようにして、二階入口へと上かっていく。

展示室で最初に目に飛び込むのは古びた二つの赤いランドセルだ。 泊国民学校の一〇歳と八歳のみっちゃんとえっちゃんという姉妹の持ち物だった。

ランドセルは対馬丸と同じ船団の船で別送されたため、遺族の元に戻ってきた。

船倉へ降りていくイメージで作られた展示室には、生存者や遺族の証言ビデオ、児童の遺影や遺品、すし詰めの状態で座っていた船倉の二段の棚が再現されている。 |

対馬丸の船倉をイメージした対馬丸記念館の展示室と学童の遺影

|

十・十空襲

一九四四(昭和一九)年一〇月一〇日には、沖縄全域を米軍機の空襲が襲った。

早朝から昼過ぎに及んだ空襲は、五次にわたり延ベー三九六機の米軍機が来襲し、機銃掃射や爆弾、焼夷(しょうい)弾を投下した。

人海戦術で完成しつつあった軍飛行場、港湾や停泊した船などが攻撃を受けた。

赤黒い炎が立ち上り、吹き荒れる強風が逃げ惑う住民を襲った。

民間人の死者三三〇人、負傷者四四五人のうち那覇市の死者二五五人、負傷者三五八人と那覇市は大きな被害を出した。

那覇市の家屋九割が破壊された。

那覇市に唯一残る行政文書「十・十空襲関係書類控」によると、家屋や家財道具、衣類などの被害総額は二億二一五万六〇〇〇円に上り、復興のための公債費は八年後の一九五二年度まで据え置くことが計画されていた。

陸海軍の戦死者は二一八人、負傷者二四三人、人夫の死者一二〇人、負傷者七〇人だった。那覇港などでは輸送船などの一三二隻が撃沈された。

また飛行場建設のため沖縄島の各地から徴用され、八重山(やえやま)の飛行場建設から帰る途中だった民間人約六〇〇人が乗った船が久米(くめ)島沖で撃沈され、ほとんどが死亡した。

米軍は、日本軍基地がない住民地域も空爆の対象に無差別に攻撃をした。

さらにこの攻撃では、油脂入りの焼夷弾を投下、爆発と共にまき散らされた油に引火し、すさまじい勢いで炎が燃え上がった。

都市地区の住民を無差別に攻撃し、町を破壊しつくす無差別空爆は、軍事施設の破壊と共に住民の戦意喪失を目的としていた。

さらに米軍はこの攻撃で、沖縄県内の詳細な航空写真を撮影しており、地上戦に向けた情報収集も同時に行っていた。

日本政府は四四年一二月に、十・十空襲について米国政府に、民間人や住居など非軍事施設を攻撃したことが、国際法に違反していると抗議したが、米国は住民が軍事目標地域にいればやむをえないとした。

日本が一九三八(昭和一三)年から四三年にかけ中国の重慶(じゅうけい)の民間地区に繰返し行った無差別爆撃を非難していた米国も、それまでの方針を軍事施設を目標とした爆撃から、住民地域も含めた無差別爆撃へと転換していく。

その前触れともいえる沖縄の十・十空襲は、やがて、翌年三月一〇日に約一〇万人が亡くなった東京大空襲に連なっていく動きだった。

兵力不足を補った根こそぎ動員

四四年一一月に第九師団(武(たけ)部隊)が台湾に転出したため、四ん年二月から三月にかけて沖縄県内で一七歳から四五歳までの男性が次々と防衛召集されていった。

大本営もいったんは補充部隊の沖縄配備を決めたものの朝令暮改(ちょうれいぼかい)で撤回された。

その兵力不足を補うため最終的に約三万人が防衛召集されたのだが、農民や教員、商売人などの中には、軍事教練を十分に受けたことがない人々もおり、にわか仕立ての感はいなめなかった。

この兵員を合わせて日本軍は一二万人弱という戦力だった。

二月からは県も臨戦態勢をとり、主戦場となる中南部の住民を、北部へ疎開させる計画を本格化させていた。

北部に疎開受入れ事務所を置き、中南部の市町村ごとに国頭(くにがみ)郡の避難先を割り当てた。

山林には県が費用を負担して、地元住民の手によって避難小屋が作られた。

那覇−嘉手納間の県営鉄道は病気や高齢者に限って利用することができたが、ほとんどの住民は持てるだけの生活道具を手に持って、家族を連れて五〇キロを超える道のりを徒歩で移動しなければならなかった。

住民たちは、防衛召集対象外の年配の男性や女性、子供たちだった。

しかし、県が進めた北部疎開も、米軍が沖縄上陸までには完了していなかった。 |

戦場動員の日本兵のなかには、

中学2年生以上の生徒たちが通信隊、

鉄血勤皇隊として戦場に駆り出されていた

(提供/沖縄県公文書館)

|

3 米軍、沖縄島に上陸 top

空襲、艦砲射撃そして無血上陸

米軍が沖縄戦に突入するまでの経緯をみてみよう。

一九四四年、太平洋の米軍はマリアナ群島、ウルジー島、パラオ方面から西進する部隊と、フィリピンから日本列島に向けて北上する部隊の二つのルートを進んでいた。

米軍の当初の上陸目標は台湾だった。

日本の本平洋沿岸の重工業地帯を攻撃するための足がかりとするためだった。

しかし、兵力や補給力が不足していることを理由に、ルソン島、硫黄島、沖縄の占領を優先するアイスパーク作戦に変更した。

四五(昭和二〇)年三月一日(天候不順と輸送が遅れたため、後に四月一日に変更)までに沖縄攻略を定めた米軍の狙いは、日本軍の中継地を遮断し、沖縄を日本本土と中国攻撃への足がかりの基地とするためだった。

三月二三日、沖縄全域を米軍機動部隊が空襲を行い、続く二四日には沖縄島に艦砲射撃が始まった。

沖縄戦の始まりである。

米軍は飛行場確保、物資の上げ下ろしの適地として、比謝(ひじゃ)川の河口にあたる読谷山(よみたんそん)村(現読谷村)渡具知(とぐち)の海岸を上陸地点に選んでいた。

この海岸は奇しくも一六○九年に薩摩藩が琉球侵略のために上陸してきた浜でもある。米軍は四月一日に艦船約。

五〇〇隻、日本の兵員の二倍以上にあたる一八万三〇〇〇人で上陸してきた。

沖縄に向かっていた補給部隊も合わせると総勢五四万八〇〇〇人の人兵力だった。

北谷村嘉手納の中飛行場に台湾から派遣されることになっていた独立混成第三二連隊の派遣が中止となったため、上陸してくる米軍に対峙したのは特設第一連隊と独立歩兵第二一大隊のみだった。

さらに日本軍は、米軍を沖縄島内へ引込んで、宜野湾、浦添一帯に搆築した地下陣地で戦闘するという持久作戦を立てていたため、米軍は「無血上陸」をして北、中飛行場を数日で確保した。

住民はその頃どうしていたのだろうか。県の北部疎開では、予定された一〇万人のうち約三万五〇〇〇人しか完了していなかった。

残りの人々の移動が本格的になるのは三月二三日に激しい空襲が沖縄島を襲い始めてからだった。

住民は着の身着のまま、国頭地方を目指して逃げた。

日中に道路を移動すれば、機銃掃射や艦砲射撃による攻撃にさらされるために、移動は攻撃がやむ夜間に行われた。

北部へ向かう道は中南部から鍋や布団など必需品だけを担ぎ、子供たちの手を引いた避難民の列が続いた。

人間の生と死=チブチリガマとシムクガマ

読谷山村(よみたんさんそん)でも状況は同様で、ぎりぎりまで村内の防空壕やガマにとどまっていた人々は、米軍の姿を目撃して、着の身着のままで北部へ避難していった。

しかし、逃げることができずに、村内や周辺のガマ(洞窟)に置き去りにされる形となった住民たちもいた。

『読谷村史』によると同村内での死者は、米軍上陸の四月一日に九五人、二日に一六人、三日は四六人が亡くなった。

米軍が上陸してきた時に、読谷山村内で亡くなった人々のうち、一三○人が「集団自決」で亡くなっていることが分かっている。

四月一日に楚辺(そべ)クラガー、二日にチビチリガマ、三日に楚辺字民が避難していた恩納(おんな)村安富祖(やとみそ)のクーニー山壕で起きている。

上陸地点の読谷山村では、逃げ遅れた住民が米軍の「捕虜」になり、戦場生活が一日で終った人もいた。

しかし二日には、同村波平(なみひら)のチビチリガマで住民八三人が「集団自決」で命を断った。

『読谷村史』によると、同壕には約一四〇人の住民が避難していた。米軍は四月一日にはすでにこのガマを包囲して、住民に投降を呼びかけた。

竹ヤリをもって攻撃に出た避難民が攻撃を受けて死亡、米軍が「殺さない」と呼び掛けるが、二日にわたる緊迫した状況で、ついに住民は布団に火をつけるなどして、「集団自決」に至った。

一方の同じ波平の人が避難していたシムクガマには、ハワイ移民帰りの男性がおり、「アメリカ人は住民は殺さない」と説明したため、「集団自決」は中止されたという。

「集団自決」は軍隊がいたところで起こっている。

チビチリガマにも直前まで日本軍がおり、この二つのガマの生死をわけたのも、軍隊の存在だったといえるだろう。 |

チビチリガマの入口と鎮魂の像(右)

|

先にみた慶良間諸島の場合と、読谷山村で共通してみられるのは、日本軍がいた地域で「集団自決」が起きているということだ。

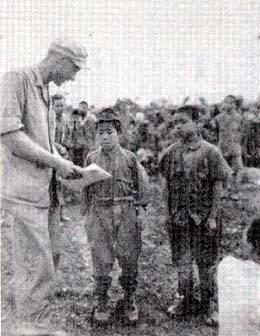

米軍の住民保護

米軍にとって沖縄作戦には大きな課題があった。

沖縄上陸作戦では多数の民間人が戦闘地域に残されているという、米軍にとって太平洋戦争では初めての事態に対処するために、戦闘と同時に軍政を敷くという課題に直面した。

「彼らを前線から退かせるということと、もう一つは、その後の世話をみなければならないということである。

これは作戦遂行をスムーズに行うためばかりでなく、占領軍に労力や物資源を利用させるという意味においても必要だったのである。

沖縄の住民はおよそ三〇万人が南部に住み、残りは北部やその近くの島に住んでいる。

こんなに多数の敵の民間人を取扱うことは、アメリカにとって太平洋地区ではじめてのことであった」(米国陸軍省編/外間正四郎訳『沖縄 日米最後の戦闘』)

米軍は戦闘を続ける一方で、占領した地域では軍政区を編成、さらには上陸四〇日後には占領区域内に約三〇万人の住民を保護していると想定、それらの人々に必要とされる食糧や医薬品の輸送計画を立てていた。

こうした米軍の方針は、住民にとっては「鬼畜と信じこんでいた米兵」が、敵国民を保護する姿に大きなギャップを感じさせ、時に“人道的”な態度に映ることさえあった。

しかし、米軍は沖縄戦を短期間で終わらせることを目的とし、西太平洋地区の戦闘で、初めて新型火炎戦車や時限爆弾装置など殺傷能力の高い新型武器をいくつも投入、さらに圧倒的な量の砲爆撃を加えている。 |

米軍に収容された座間味島住民

(右上にある鰹(かつお)漁業創始功労記念碑で役場前とわかる。

『座間味村史・上巻』より)

|

米軍にとって住民保護は、軍事作戦遂行に付随するものでしかなく、生残れば保護はするが、自らが加える攻撃で多数の住民が死ぬことはやむをえないととらえていたと思われる。

住民が生活する場所が戦場になるということは、日米両軍にとっては常に軍隊の論理が優先することになり、常に住民はそのはざまで犠牲を強いられていたのだ。

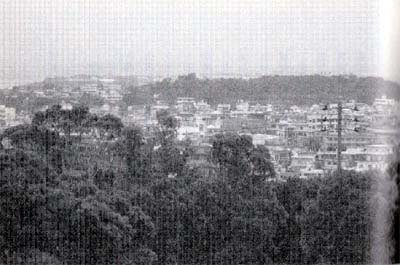

4 沖縄島・中部の戦場 top

嘉数(かかず)高地の攻防

読谷山村から事実上の「無血上陸」をした米軍は、全長約一三〇キロの沖縄島を北と南に分かれて進撃を続けていた。

日米両軍の本格的な激戦地となったのが、現在、宜野湾市の住宅街の中に、こんもりと盛り上がった嘉数高地(現・嘉数高台公園)を巡るものだった。

嘉数高地は、かって石垣が巡らされウィーグスクと呼ばる城であったが、首里城築城の際に石垣が運び出されたこと、さらに沖縄戦で破壊されたため、グスク(城)の名残りを伝えるものはない。

公園の北側斜面には、機関銃を発射するためのコンクリート製のトーチカが残っている。

現在、嘉数高台公園からは眼下に米軍普天間飛行場が一望でき、沖縄戦と現在の「基地沖縄」が一ヵ所で眺めることができる場所だ。

嘉数集落では、四月二日から艦砲が激しくなり、約八〇〇人いた住民は各家庭の防空壕から、区長が割りあてをし、集落内にあるチジフチャーなどのガマ(洞窟)へ避難していた。

読谷山村から進撃してきた米軍と独立歩兵第一三大隊など一帯に駐屯していた日本軍が四月七日から二五日頃にかけて激しい戦闘を交えた。

米軍が戦車で日本軍陣地に攻撃をかけ、日本軍は爆雷を抱いた日本兵や防衛隊員が米軍の戦車に体当たりする肉弾戦を繰り広げた。

四月半ばごろ日本軍による「住民は軍の足手まといになるから避難せよ」という命令があり、住民は一団となって南部(島尻郡方面)へ逃れた。

しかし、高齢者や女性や子供だけの家族は避難を断念、チジフチャーガマにとどまっていたが米軍に爆雷を投入されたことで、約二〇人が死亡している。

嘉数集落では住民六五五人中、三七四人が亡くなっている。その死亡率は五七%になる。

前田高地の激戦

浦添市仲間の浦添城址公園は住宅が密集する浦添市の中で、標高一二〇メートルから一四〇メートルという最も高い位置にあり見晴らしがよい。

芝生に遊歩道のある広々とした空間からは、眼下に那覇市、東シナ海に突き出た読谷村一帯までを見渡せる絶好のロケーションだ。

ここはかって一三世紀に生まれた、英祖工を初代とする英祖王統の居城・浦添グスクだった。

しかし、沖縄戦で一帯は破壊しつくされた。

英祖王がつくった「浦添ようどれ(王陵)」は復元が完成し、現在は今後三〇年かけて整備が進められている。

小高い丘からは、北には住宅密集地の中に緑がこんもりと茂った、宜野湾市の嘉数高地が浮き上がる。

また約三キロ南には復元された首里城の赤瓦がある。 |

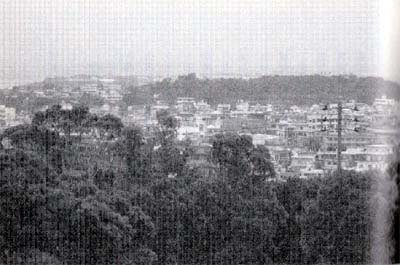

沖縄戦での中部の激戦地・前田高地から眺めた、

同じく激戦地の嘉数高地

|

グスクは丘陵上に築かれたため、沖縄戦では日本軍が陣地を構築、いずれも米軍との激戦地となり破壊されてしまった。

三〇年もかけた復元工事が現在も進む浦添グスクも、かっての面影をほとんどとどめていない。

それぞれのグスクの現在の姿に、戦争が歴史や文化までも徹底的に破壊したという現実が突きつけられる。

沖縄戦で、宜野湾市嘉数を突破した米軍と、浦添市前田と仲間の一帯に布陣していた日本軍が激戦を交えたのは四月二六日から五月七日にかけてだった。

小高い丘の前田の断崖を利用して陣地を敷いた日本軍(第六二師団・石(いし)部隊)に対し、米軍は戦車や火炎砲装甲車、ナパーム弾で攻撃をするが、前田高地が突破されれば、第三二軍司令部がある首里まではすぐのため、日本軍も総攻撃にでるなど、激しい戦いが続いた。

最後まで前田の陣地壕を守備し、独立歩兵第一二一人隊は首里撤退時には一〇〇人、独立歩兵第一四大隊は三分の一の兵力になっていた。

住民の側の被害も大きかった。浦添市前田の戦前の人口は約二一〇〇人だったが、戦後は四分の一の二九五人しか残っておらず、一家全滅した家も多かった。

住民は米軍が上陸してから二週間ほどで、前田近辺まで迫ってきたのを見て南部へ逃げ姶めた。

戦闘が始まる前、集落にぎりぎりまでとどまっていたことが、死者の多さにつながったと言われる。

シュガーロフを巡る白兵戦

那覇市北部の那覇新都市地区。一九五三年に米軍による強制土地取上げである「銃剣とブルドーザー」によって住民は追い立てられヽ「牧港住宅地区」として米軍幹部用の家族作宅が建てられた。

土地を取られた住民は与儀(よき)、寄宮(よせみや)、古島(ふるじま)、真嘉比(まかび)に住まざるをえなかった。

一九七三年、四年の日米安全保障協議委員会で返還に合意。

七五年以降細切れに返還され、八七年に全面返還された。

順次基盤整備などが進められ、二一四ヘクタールの区画整理事業が実質的に終了したのは最初の返還から二八年後だった。

二〇〇〇年頃から映画館を備えた大型商業施設などが建ち始め、新しい那覇市の中心地に生まれ変った。

国道330号線の安里(あさと)から新都心へ入ると白い水タンクがある小高い丘が見える。

この丘は島言葉では「慶良間チージ(丘)」と呼ばれ、沖縄戦で日本軍には「五三局地」、米軍には「シュガーロープ」とそれぞれに呼ばれた。

首里防衛の最後の前線となるこの丘を巡っては、激しい白兵戦が繰り広げられた。

現在の真新しい町並みからは想像もつかない六三年前の沖縄戦の記憶がこの土地には秘められている。

戦前の真和志(まわし)村銘苅(めかる)には、一九四四年まで武(たけ)部隊(第九師団)約七〇〇人が、国民学校や民家に分宿し、武部隊が台湾に移動した後に石(いし)部隊(第六二師団)がやってくる。

地域の若い女性たちは軍の看護婦として兵隊と共に行動して犠牲になったという。

四五年の四月二八日には銘苅の集落が空襲で焼けて、残っていた住民は壕に移動した。

五月五日には立退き命令が出たと見られ、住民は南部へ移動していく。

「石部隊がいなくなってから五月五日に立退きする時、敵は屋富祖まできていたよ。

戦車から火花が出るのを、うちなんか見たよ。

その夜、ちょうど、うちなんかのとうちゃんは、部隊から離れてきていたけれど、どうせこの戦はね、死ぬか生きるかの一つだから、もし戦が勝った場合は、わしがお前たちと一緒に逃げたら、大変だから、お前たちは逃げられるだけ逃げるんだよ、と言って別れたよ」(普久原ウシさん証言 『沖縄県史9 沖縄戦記録』)

シュガーロープで激しい戦闘が行われたのは、米軍が天久台(あまくだい)や安里に侵攻してきた五月一二日から一八日にかけてだった。

日本軍は、第六二師団と独立混成第一五連隊を配備、一方の米軍第六海兵師団は一一輪の戦車を投入した。

「機関銃や軽機関銃など貧弱な装備しかなかった。一発撃つとすぐに反撃を受けた。

五月中旬の斬込み命令で約五〇〇人の兵士が半分に減った。

迫撃砲の破裂で骨折、大量の出血をした。陸軍病院識名分院へ連れて行かれ、命を取り留めた。旧真和志で五月一七日、生と死の境を体験した。

その日は自分の命日。旧真和志で自分は生まれ変かったんですよ」(玉川正久さん証言 『沖縄タイムス』一九九二年六月四日「語らな うちなー」)

物量と兵員にまさる米軍も、二六六二人の死傷者と一二八九人の戦争神経症患者をここで出したほどの激戦地となった。

首里城の軍司令部

シュガーロープ(慶良間チージ)がある那覇新都心のおもろまち駅からモノレールを使って古島のゆるやかな坂を上っていくと、九二年に沖縄の復帰二〇年記念事業として復元された首里城の壮麗な姿が首里の丘に眺められる。

終点の首里駅から城の入口である歓会門まで徒歩約一〇分、紫禁城を模したと言われる首里城は御庭(うなー)を囲み、正殿、北殿、南殿がある。

二〇〇〇年には琉球王国のグスクの一つとして世界遺産に登録され観光客の足が絶えることはない。

守礼門から首里城の城壁を眺めながら円鑑池(えんかんち)へ下ると、林の中に巨大なコンクリートの構築物がある。

古都散策を楽しむ観光客の目には止まらないが、これが沖縄戦前に首里城地下に造られた第三二軍司令部壕の一部だった。

現在、唯一その存在を地上から確認できる場所だ。

壕入口は、現在の「守礼門」近辺から降りていく形で、南北三九〇メートルの長さの壕につながっていた。

出入口は六ヵ所あり、地下三〇メートル、幅約四メートル、高さ一・八メートルの壕は、一トン爆弾が落ちても耐えられると言われたという。

総延長一千数百メートルを超えると言われ、司令官室、将校室、作戦室などがあり、一〇〇〇人の将兵と車属がいたという。

司令部壕建設は、極秘で進められたため、工事着手時期はわかっていない。九〇年代には保存公開に向けた議論が高まり、試掘などが行われたが、落盤が激しいなどの理由で、現在まで公開にはいたっていない。 |

首里・守礼門の下に残る第32軍司令部壕

|

首里に艦砲が撃ち込まれ始めたのは三月二七、二八日頃だった。

それまで儀保(ぎぼ)にあった壕に一○○○人ほど避難民がとどまっていた。

そして四月二四日には住民に退去命令が出される。

首里城、円覚寺、尚家(しょうけ)が焼けたのは五月下句だったという。

南部への撤退

首里城の東側の防衛線である西原の運玉森(うんたまむい)などを突破されれば、持たないと判断した第三二軍は、五月二一日に司令部壕で参謀会議を開き、首里決戦か、知念(ちねん)半島または喜屋武(きやん)半島への南部撤退の三案を協議した。その結果、八重瀬(やえせ)岳や与座(よざ)岳を拠点とすることができ、さらに半島は断岸になっていること、また洞窟が豊富で兵員の収容が可能であるという理由から、喜屋武半島への撤退の方針が決定された。

沖縄戦をさらに長引かせることとなった首里撤退の決定は、南部・島尻地方に避難していた一〇数万人の住民を地上戦に巻き込んでいく結果となる。

第三二軍司令部は二七日に司令部壕を後にする。宜野湾市嘉数、浦添市前田、そして那覇市首里を巡る五月末までの戦闘で、日本軍は兵力八万のうち八割近い将兵約六万四〇〇〇人を失った。

この日本軍の南部撤退は、沖縄戦の住民被害をさらに大きくする最大の転換点となった、南部に追い込まれ、ガマに避難していた住民にとっては、日本軍が喜屋武半島へ撤退してくることで、戦闘に巻き込まれていった。近年では、沖縄戦の全戦没者名を刻石「平和の礎」のためのデータ収集をもとにして、各市町村が亡くなった日や場所、死因などについて戦災調査を行った結果、南部戦線の被害がより正確に浮かびあがってきている。

住民が生活する場所が戦場になった糸満(いとまん)市では、県内戦没者八五〇八人のうち糸満市域での戦没者は六五五一人で、八二%が一般住民だった(『糸満尚史』)。

また戦没時期は四月に三三三人、五月に一八〇三人、六月は五三八五人と六月の死者が六四%を占めており、日本軍の南部撤退を境に死者が急増している。

同様に村民データをとっだ『読谷村史』のまとめでは、読谷山村民の南部地域での戦没者は四九四人。

死者は五、六月に集中しており、五月に南風原(はえばる)村や大里(おおざと)村で七九人、六月に摩文仁(まぶに)や喜屋武、真壁などの集落で三九七人が亡くなっている。

沖縄戦で日本軍の組織的戦闘が行われた約九〇日間で、六月にこれだけ死者が集中していることは、日本軍の首里撤退さえなければ、どれだけ多くの住民が生き延びることができたのか可能性を示している。

しかし、軍は住民の生命、財産に配慮することなく、本土防衛のために時間かせきの持久戦に突き進んでいった。

5 沖縄島・南部の戦場 top

南風原(はえばる)の沖縄陸軍病院壕

南部撤退の足どりを、南風原の沖縄陸軍病院を軸に追ってみる。

那覇市から車で約二〇分、南風原町は県内で唯一の海に面していない町だ。新しい商業施設が並び、住宅地としての人気も高い。

沖縄陸軍病院南風原壕群は、同町が運動施設を整備する黄金森(くがねむい)公園の緑が残った丘にある。

この丘陵一帯には四四(昭和一九)年九月頃から、第二野戦築城隊が駐屯し、地元住民も徴用して約三〇ヵ所の横穴壕が掘られた。陸軍病院は、それまで使用していた開南中学などの建物が十・十空襲で焼失したため、南風原国民学校に移動していた。

病院壕の構築は地上戦を想定してのことだった。四五年三月、米軍の艦砲射撃が始まると陸軍病院は、未完成の部分もあったが壕へと移った。当初は、外科、内科、伝染病科と診療科ごとに壕がわかれていたが、米軍上陸後は、負傷兵が次々と運ばれたため、すべてが外科として対応した。

南風原町は一九九〇年、沖縄陸軍病院南風原壕群を戦争遺跡として町文化財に指定した。当時、文化財として指定する条件が、おおむね一〇〇年以上という要件があったため、アジア太平洋戦争の戦争遺跡が文化財指定されたのは全国で初めてだった。

戦争体験者が高齢化する中、壕を「戦争の生き証人」として位置付け、沖縄戦を継承していこうという町の決断は、国や全国の自治体にも大きな影響を与え、以降、先の大戦の戦争遺跡が文化財として指定される全国的な流れをつくった。

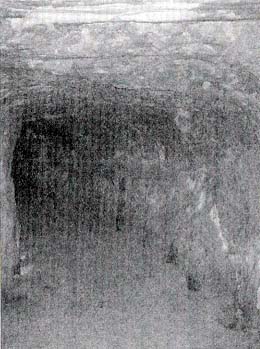

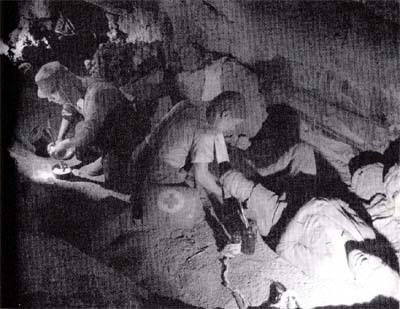

公開された二〇号壕

二〇〇七年春から、第二外科壕群の二〇号壕の公開が始まった。

保存のために取付けられた扉を開き、壕内に歩みを進めると、漆黒(しっこく)の闇だ。

懐士電灯の明かりを頼りに、一歩一歩進む。壕の高さと幅は約一・八メートル、長さは約七〇メートルある。

クチヤやニービといったさほど堅くない岩盤には、ツルハシで掘った跡が今も生々しく残る。

両脇の壁に沿って〇・九メートルごとに、落盤を防ぐための坑木が埋め込まれている。

壕の壁面や坑木は真っ黒に焼け焦げており、米軍の火炎放射器による攻撃によるものと思われる。

壕の中央部分、手術室として使われたという場所は、並行して掘られた一九号壕と、二一号壕と通路でつなかっているが、今は両壕とも埋没しており立ち入ることはできない。

二〇号壕坑道には、片側に二段ベッドがびっしりと組まれており、患者たちが寝かされていたが、次々と運ばれてくる負傷者を収容できずに、倉庫や地べた、入口付近まで横たえられていたという。

当時の様子は、南風原文化センターと糸満市伊原にあるひめゆり平和祈念資料館に再現されている。 |

壕を支えた抗木が黒く焼け焦げたまま残る

沖縄陸軍病院壕20号壕の内部

|

戦闘が激しくなってくると壕内には、次々と運びこまれてくる負傷兵たちの「痛い、痛い」「殺してくれ」という呻き声と、血と膿(うみ)の入り混じった匂いが充満し、地獄のような状況だったという。

薬剤がなく、手術室では負傷した手足を麻酔を使わずに切り落とすという手術が行われた。

ひめゆり学徒の津波古ヒサさんは「戦況が激しくなると、内科は廃止され、第二外科に名称は変りました。

私たちの仕事は手術で切断する手足を持つ役目です。

麻酔はエーテルを嗅がせるくらいで、切断される患者の手を握り、押さえつけて、頑張ってくださいと励ますのです。

しかし大変です。切断したらその握っていた手が離れないんですよ。

『アキサミョー(大変なことになった)』して必死に外しましたがね、まだ熱もある切断した手足を大急ぎで何かに包んで汚物入れ箱に捨てていました」(『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』)と証言している。

また南風原壕だけでは収容できないため、分院が糸数(いとかず、アブチラ・糸数壕)、与儀(よぎ)、楚辺(そべ)、一日橋、識名(いきな)、嘉手納、名護(なご)に設置された。

見捨てられた傷病兵

五月末、第三二軍司令部が、首里を撤退する方針を決め、沖縄陸軍病院もまた南部へ撤退していく。

本部が山城(やましろ)の壕、第一と第三外科が伊原(いはら)の壕、第二外科が糸洲(いとす)の壕へ移る。

傷病兵で歩けるものは衛生兵、看護婦や学徒の手助けを得て移動したが、動けない負傷兵には、青酸カリ入りのミルクが配られて、自決を強いられた。

元日本兵の証言では、病院壕内で青酸カリ入りのミルクが配られたのは五月二八日だったという。

「(前略) 一気に飲み干した。そしたら目がグワーツとちらついてきて、息苦しくて、胃の中が煮えくりかえる感じがした。

『こりゃ毒や』と気づくと、水筒の水を飲み、指を突っ込んで吐いた。二、三回繰り返した。

北海道の兵隊にも吐かせた。他の患者は一気飲みしたのか、始めは苦しんでいたようだが、もうシーンと静かになっていた」(岡庭さん証言 『南風原町史第三巻 戦争編ダイジェスト版 南風原が語る沖縄戦』)

その後、「殺される」と思って、逃げた岡さんの背後に向けて、日本兵からピストルが何発も打たれたという。

「南風原陸軍病院壕跡」の碑には、重傷患者二〇〇〇人余が自決したと記されているが、この人数は収容されていた人数で、自決を強要された患者たちが何人いたかは分かっていない。

ガマと軍民混在の戦場

四五年五月二七日、沖縄守備軍が首里から摩文仁方面に撤退を開始した時、交通の要所となった南風原には、南部へ逃れる人々の列をめがけて米軍の砲弾が容赦なく撃ち込まれて行った。

兼城(かねぐすく)十字路は、「死の十字路」と呼ばれた。

南部へ撤退する際、日本軍や住民が必ず通らなければならないため、米軍は昼夜を間わず激しい艦砲射撃をこの一帯に加えた。

周辺には、おびただしい遺体や、けがをして動けなくなった人々、はいずりまわっている人などがいたという。

一方、南部には元々の住民と、中部や那覇、首里などから避難してきた人々約十数万人がいた。

米軍の首里への攻撃が始まった五月、沖縄島南部の住民は、集落近くの壕に移動したものの、昼間は畑仕事をすることもできた。

ところが戦線が南下し、日本軍と住民が入り乱れた状態になると、日本軍が後から来て住民を壕から追い出した。

砲弾が飛び交う戦場へ追い出されることは、住民には死を意味した。

日本軍と住民が雑居しかガマでは、赤ん坊の泣き声が外に漏れると、米軍に居場所を察知されるからと、日本兵が母親に殺害を命じることもあった。

日本軍は住民が投降することを決して許さなかったので、米軍の「出て来い」という呼びかけに、応じたくても応じることもできなかった。

また住民自らも、米軍に捕まったら虐殺されると信じこまされており、明かりも全くない闇の中にとどまり、飢餓状態に陥って秋頃になってからガマを出た人たちもいた。

現在平和学習コースになっている主なガマは、南城市玉城にあるアブチラ・糸数壕、糸満市伊敷(いしき)のトルルシガマ・轟(とどろき)の壕、同市阿波根(あはごん)の潮平権現(しおひらごんげん)壕、八重瀬町新城(あらぐすく)にあるガラビ・ヌヌマチガマ、クラシンジョウの壕などだ。

要塞となったアブチラ・糸数壕

南城市玉城(たまぐすく)字糸数にあるアブチラ・糸数壕は、沖縄戦の戦線の移変りと共に、最初は、陣地壕、病院壕、そして最後に軍民雑居の壕として使われ、戦線の変化をはっきりと映し出したガマだ。

急傾斜の降口を用心深く降りていくと、中はすぐに巨大な空間が広がっており、全長は約二七○メートルある。

この巨大な空間を利用して、四五年二月から四月までは、独立混成第四四旅団歩兵第一五連隊(美田(みた)連隊)が陣地壕として使用していた。

ガマの中に複数の兵舎が作られ、旅団長の兵舎には外に置いた発電機から電気までも引かれていた。

四月中旬、同部隊が浦添、首里戦線へと移動し、壕が空いたため、五月頃から約一ヵ月間は、沖縄陸軍病院の糸数分院として使用された。 |

アブチラ・糸数壕で平和学習を行う修学旅行生

|

南風原(はえばる)にあった本部壕から、軍医や看護婦、衛生兵、ひめゆり学徒らが配属された後、負傷兵が防衛隊員によって担架を使って移送された。

負傷兵となってここに移送されたある鉄血勤皇隊員は、「糸数分院の壕は南風原陸軍病院の壕よりも環境はよかった。

洞窟のなかには、家が二、三軒建てられるぐらいの空間があり、ベッドも頭が天井につく南風原病院のベッドとちがって、余裕のある三段ベッドだった。

そのうえ、洞窟の天井の中央部には大きな空気穴が空いていた。

そこから差し込む日光で昼夜の別がはっきり識別できたのは、寝たきりの患者には唯一の慰めになった。

この洞窟には民間人を含め約五〇〇人はいっていた。洞窟内には川がながれ水には不自由しなかった。

何よりもありかたかったのは、一日一回の握り飯が南風原のそれよりも大きかったことだ」(国吉昇さん証言 兼城一編著『沖縄一中 鉄血勤皇隊の記録 上』)

しかし、余裕があったのも最初だけで、負傷兵が次々と運びこまれると、壕内の兵舎は患者で埋まり、入りきれないものは岩肌の上にそのまま寝かされた。

薬剤がなく麻酔なしの手術や、けがの手当てといっても傷口のウジを取り除くだけなど、治療らしいことはもはやできなかった。

兵力として使い物にならない患者は「処分」されていたと見られる証言もある。

「病室の上の段でも下の段でも、暴れ回る患者が出ました。

『殺せコイツー どこか連れて行け!』と怒嶋り声が飛び交い、そのたびに脳症患者が奥の方へ連れられて行くのが見えるんです。

私たちはそこへ行くなと言われていたので、そこには入ったことないのです。

そこへ連れて行かれた脳症患者は戻ってこないので、『脳症患者はどうしているのですか?』と尋ねたら、『大丈夫だ』と甲斐班長たちは答えていました。

暴れていた脳症患者はそれっきり姿を見せませんでした」(島袋淑子さん証言 石原昌家著『沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕』)

第三二軍司令部の南部への撤退の方針に従い、六月三日に糸数分院は、歩ける患者は真壁の壕へと向かわせ、歩けない患者には、南風原の本部壕同様に、青酸カリが渡された。

病院が撤退した壕には、食糧を監視する数人の日本兵と、重傷患者一五〇人、住民約二〇〇人が居残った。

米軍は六月六日以降、黄燐(おうりん)弾、ガソリンを流して火をつける攻撃をしたため、往民たちが次々と死亡していった。

投降呼びかけに応じないため、米軍は大砲さえも打ち込んだが、ガマの構造上、大した被害はなかった。

七月には、すでに米軍に保護されていた住民がガマに残された食糧を取りに来て、壕内からの銃撃で撃ち殺されるという事件が起きている。

ガマから投降すれば斬ると宣言していた日本兵に支配されており、住民も米兵に捕まったら無残な殺され方をすると信じていたため、ガマから出ることができなかった。

しかし地元民らによる度重なる投降呼びかけに、八月二二日、とうとうアブチラ・糸数壕から住民約一〇〇人が投降した。

その後もガマに残っていた日本兵が、最後に投降したのは九月に入ってからだった。

県庁が移ってきた轟の壕

糸満市伊敷にある轟の壕(トルルシガマ、カーブヤーガマ)は、巨大なすり鉢状の入口がぽっかりと目を空けている。

降口から身をかがめるようにしてしばらく進むと、鍾乳石が垂れ下がった天井に、ガマの名前の由来となったこうもり(沖縄の島言葉で「カーブヤー」)が素早く飛び交うのが見える。

全長一・二キロの長さの壕には、沖縄戦開戦前に、地元伊敷と名城(なしろ)の住民約五、六〇〇人が避難していた。

当初は、住民だけだったが、戦線が摩文仁に接近すると軍や避難民が入るようになった。

島田知事や荒井警察部長もこの壕に避難してきた。

六月には日本軍が県庁職員や住民を、壕内の川が流れている湿った場所に追い込んだ。

将兵は人口に近い場所を占領、壕内から誰も外へ出ないように監視していた。

それ以降壕の中では、将兵が住民の食糧を強奪し、住民に乱暴を働くようになっていた。

日本兵が幼児を撃ち殺す事件も起きた。

「おばあさんは、この黒砂糖は三人の命だからと言うのですが、兵隊は黒砂糖を取り上げたのです。

すると、上の孫が、これは自分の物だと言って兵隊にとびかかったのです。兵隊はこの子を一発撃って即死させたのです。(中略)

おばーは目の前で孫が撃ち殺されても声を出して泣くこともできない。

泣いたら自分も撃ち殺されるから、まわりはみんなシーンと静まり返っていたのです」(山里和枝さん証言 石原昌家著『沖縄の旅・アブチラガマと轟の壕』)

米軍が、壕上部から手榴弾やガソリンを用いた馬乗り攻撃をかけ始めると、壕の外へは出ることもできず、壕内では次々と死者が出た。 |

数千人の人々が息をひそめていた

轟の壕の入口から地上を見上げる

|

さらに食糧も底をついており、衰弱していたものから次々と、餓死者が出るようになった。

この壕に避難していた戦争語り部の安里要江さんは証言する。

「どの母親も、子供が泣かないように、泣かないようにと、びくびくしてすごしていました。あの恐怖といったら言葉になりません。

子供が泣くと(日本軍が)銃剣をつきつけてくるんです。実際に友軍兵が子供を殺したという話も聞きました。

私は必死になって、子供が泣かないように泣かないように、抱きしめていました。

皮肉なことに私たちの子供はだんだん静かになっていきました。(中略)

和子が死んだのは、あとで考えると六月の一六日頃たったと思います。(中略)

くやしかったのは最期の別れにわが子の死顔を一目でも見ようと思っても、明かりが一つもないので見届けることが出来ません。

和子の顔や輪郭や骨と皮だけの体をなでまわしながら、この感触をいつまでも覚えておこうと、指先を目の代わりにして、いつまでもいつまでもなで続けていました」(安里要江、大城将保著『沖縄戦・ある母の記録』)

この壕から住民が出たのは六月二五日頃という。

ガマの中の闇が語るもの

八重瀬町新城(あらぐすく)のガラビーヌヌマチガマは全長五〇〇メートル、東側はガラビガマ、西側はヌヌマチガマと呼ばれる。

地上戦に入る削には、第二四師団歩兵第八九連隊第二大隊の治療室だったが、四月下旬には、新城分院とされた。

患者は多いときで一〇〇〇人を超えたという。六月三日には、分院は閉鎖された。

その時に、動けない重傷患者は、青酸カリを飲まされて自決を強要されたという。

そのほか、平和学習で訪れる八重瀬町具志頭(ぐしちゃん)の具志頭城跡のある崖下に広がるクラシンジョウの壕は、ガマの一部を掘削し陣地壕として整えた跡が見られる。

糸満市の潮平権現朦は、約五〇〇人から六〇〇人の地元住民が一五〇メートルほどの壕に入り、一人も命を落とすことがなかった。

低い天井の壕内には、当時の壷や茶碗のかけらなど、当時住民が生活していた様子が残っている。

戦後は、「権現壕」と命名されて地元の人々が感謝の念をこめて祀っている。

平和学習で最初にガマに入る時、ごつごつとした岩肌のガマに入ることに、不安を感じる人もいるだろう。

しかし案内してくれるガイドの指示に従えば何も恐れることはない。

入口から少し入ると、どのガマでもさほど苦労せずに、歩けるような空間が広がっている。

その中でガイドが、体験者の証言を引用しながら、戦時下の住民たちがどのように過ごしたかを伝えてくれる。

ガイドに懐中電灯の明かりを消してと言われたら、言葉に従い漆黒の闇に身を置き、往民たちの気持ちに思いをはせよう。

一筋の光も届かない闇の中で、聞こえる米軍の攻撃の音。

ガマの上に陣取った米軍が、馬乗り攻撃で入口や天井から次々とガマの中に砲弾を撃ち込んできた。

攻撃による落盤や生き埋めの恐怖に耐えた。

「友軍」と思った日本軍に銃剣を突き付けられて、戦場へ出ていけと命令され、感じた恐怖と絶望。砲弾は止んでいる様子なのに、投降すらできず無念のうちに餓死した。

ガマの闇の中には、こうやって命を落としていった人々の沈黙の声が潜んでいる。

ガマの暗闘体験を終えて、光射す地点まではい戻った時のほっとする気分、それが今まで当たり前に感じていた平和だということに気づいてほしい。

沖縄戦では二度と光の元に出ることができなかった人も多かったのだから。

戦場を彷徨(ほうこう=さまよう)した住民たち

南部の戦線でガマにも入ることができなかった住民は、隠れる場所もなく、少しでも砲弾を避けようと民家にすし詰めになって避難したり、断崖のアダン林の草むら、岸壁のくぼみなど、とにかく体を隠せる場所を探し求めて、身を寄せ合った。

しかし、避難している家屋に艦砲射撃が命中し、避難民が一瞬にして肉片となって吹き飛ばされたり、どこから飛んでくるとも分からない艦砲弾の破片で、いつの間にか隣に避難していた人の頭が飛んでいるなど、戦場の人々が「鉄の暴風」を避ける術はなかった。南部をさまよった住民の証言はそれを伝えている。

「そのうち首里が陥ちたころからでしょうか。

兵隊も村人も負傷し、南へ南へ移動したり、死亡する方が多くなり、私たちもここで終わりかと思いました。

すると、またここにも軍の命令が来ました。

『ここ一帯は軍が使用する。お前たちは歩行できる負傷兵を、米須の陸軍病院に案内してもらいたい』というので、また戻ることになりました。(中略)

学校裏の壕が野戦病院になっていることがわかり、負傷兵を案内しました。

その時、急に激しい爆撃の音が聞こえ、私が背負っている長男衛の背中にヒューと弾が当たったようでした。

一声泣いただけで即死でした。死んだ子を背負ったまま、泣き泣き壕へ兵隊を案内したのでした」(久保田千代子さん証言 『糸満市史 資料編7 戦時資料下』)

「その時は広っぱにてすね、子供や女たちもごった返しておる、それは避難民なんてすね。

阿壇葉(あだんぱ)もいっぱい茂っているし、茅(すすき)の原野も、それからは畑なんかも、避難民は、どうせ命は覚悟の上でしょうから、そこに、四、五○人、一〇〇名も坐っているんですが、照明弾が上かって、そこに直激を受けた場合は、あっという間に、四、五○人は転んでおるのです(死んでいるの意味)」(仲門忠一さん証言 『沖縄県史9 沖縄戦記録1』)

住民と日本軍が混在した戦場では、住民に対しても米軍の容赦ない攻撃が加えられることになった。 追い詰められる中で、住民にとっては、日本軍将兵もまた恐ろしい存在だった。

「喜屋武(きやん)岬は、もう南の果てだから、そこから逃げるとしたら、崖を降りるしかないから、そこが本当に最後のところですよ。

海岸のすぐ上の、崖の岩の下の壕に、兵隊も避難民も、少人数かたまって隠れていました。

私たちはそこの一つの壕に、一週間ぐらい入っていました。

その頃、水汲みに行くときも、一番こわかったのは、友軍の兵隊でしたよ。

子供が泣くと兵隊が出てきて子供を殺しやしないかと大変こわかったですよ。

兵隊に殺された話も聞いていましたから…。

また友軍の兵隊は、食べ物がなくなると、銃剣を持って出てきて、避難民に食べ物を要求してよ。

出さないと、あんたたちは戦争の邪魔だから、殺してしまえ、という命令が出ているぞ、と言っておどしたりしていましたよ」(長嶺オトさん証言 『沖縄県史9 沖縄戦記録1』) |

|

「集団虐殺は六月二三日に起こりました。日本兵が退避壕に来て『この壕から出なさい』と命令したので、入口にいた老婆が方言まじりに返事をしたら、すぐに老婆は軍刀で首を切り落とされたのです。

驚いてこの壕に入っていた数家族が壕から逃げる時、弟をおぶった国民学校三年生の女の子を後ろから銃剣で串刺しにして殺害。

その後、隣屋敷の避難壕に移ってからも、壕の中に手榴弾を投げて数名に負傷をさせ、そこから逃げていく男子二名を一〇〇メートルほど追っかけ、老父の首を軍刀で切り、若い人は手榴弾で殺害されました」(大城藤六さん証言 『糸満市史 資料編7 戦時資料下』)

沖縄戦を表す時「ありったけの地獄を詰め込んだ」「人間が人間でなくなる戦争」と表現されるが、南部戦線の戦争はまさしくそのものだった。

6 戦場に動員された学徒たち top

根こそぎ動員

戦線には、十代の中学生や高等女学校(高女)の生徒たちも動員されていた。

一九四四年三月に、第三二軍(沖縄守備軍)が創設されると、中学校や高女では、午前や午後の授業がなくなり、陣地構築や壕掘りに動員されていた。

四四年一二月には軍と県の打合わせが行われ、師範学校、中学、実業学校、高等女学校の生徒を戦場に動員することが決定された。

男子学徒は師範全学年、中学校と実業学校の三年以上が、兵隊と同様に戦闘を行う「鉄血勤皇隊」として、二年生は通信隊として軍に配属された。

女子学徒は師範女子部本科と予科二三年と県立高女三、四年、それ以外の高女では四年生を中心に、看護教育を受け、看護要員として動員されていった。

82()

当時、男子中学生の「鉄血勤皇隊」や女学校生の看護要員を、戦場に動員する法令はなく、沖縄戦は、戦闘に参加できる国民を根こそぎ戦場に動員することを目的とした「義勇兵役(ぎゆうへいえき)法」が六月に成立する前から、先取りする形で少年少女たちの戦場動員が行われていた。

最近の研究で、学校側が軍に対して、鉄血勤皇隊の対象となる一四歳から一六歳の名簿を提出していたことが分かっており、教育当局の軍への積極的な協力が明らかになっている。

中学生兵士「鉄血勤皇隊」

男子学徒は「鉄血勤皇隊」という名の戦闘要員として、各部隊に配属され、弾薬運びから爆雷を持たされて斬込み攻撃まで、兵隊と同じ任務についた。

沖縄師範学校の生徒だった沖縄戦研究者の大田昌秀(まさひで)さんは、第三二軍司令部の直轄隊で、広報宣伝班だった「千早(ちはや)隊」に配属された。

大本営発表の誇張した「戦果」を、司令部があった首里から、砲弾が飛び交う中、南部の住民が避難している壕から壕へ、走り回って、伝える役割だった。

「大本営の発表をもらって、南部の壕へ戦況を知らせに行った。 最初は、皆喜んでいたが、後になると不信感だけをむけられた」(〇八年一月「戦争体験を語るフィールドワーク」の証言より)と振り返る。

「六月末に、摩文仁海岸をさまよっていた時、敗残兵たちが、食料を持っている同じ敗残兵を襲って食料を奪うのを見た。 それをまた壕の中にいた別の兵が手榴弾を投げて奪った。人間不信になった。戦争とは何だと考え始めた」と話す。 |

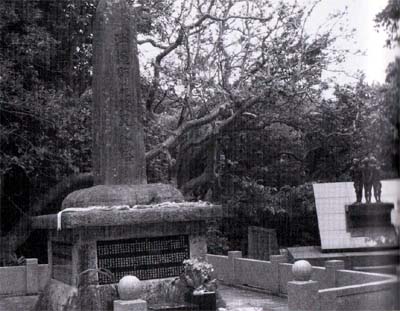

沖縄師範学校男子部の生徒で編成された

鉄血勤皇隊の犠牲者を祀る沖縄師範健児之塔。

1946年、同窓生によって建てられた

|

斬り込み隊に配属された同級生はほとんど死亡し、結果的に同級生二一〇人のうち八四人が戦場に倒れた。

名護(なご)町にあった県立第三中学校の鉄血勤皇三中隊からは、大本営直轄でゲリラ戦を展開するため北部で編成された第三遊撃隊の下に編成された第一護郷隊にも配属された。第一護郷隊は青年学校の生徒、三中の生徒、約六〇〇人で構成された。

遊撃隊は奇襲攻撃を行い米軍の陣地に潜入して破壊活動をし、かく乱させることを目的としていた。

「アメリカ軍は、この砲台からしきりに八重岳一帯の日本軍陣地を砲撃していた。

そこでこれに奇襲攻撃を掛け、砲台もろとも爆破してやろうというわけである。

彼らは、その日のうち砲台近くの山中に潜入し、そこから砲台の設置状況や昼夜の警備状況をつぶさに偵察した上で、攻撃を開始することにした。(中略)

84()

しかし、それからは警戒が更に厳しくなり、山の中から這いでることもできなかった。

そのうちに、行動予定期間が切れ、持参してきた食糧もなくなってしまった。

そこで彼らは砲台の爆破を断念して、多野岳へ引き揚げた。

出撃して行った斬り込み隊の中には、このように数日間敵陣近くに潜入していながら、結局本来の任務を達成できずに帰還するものも少なかった。

だが、そのような場合には、村上隊長は、容赦なく彼らに再出撃を命じた」(宮里松正著『三中学徒隊 沖縄戦で散った学友に捧ぐ鎮魂の詞』)

そのほか一中鉄血勤皇隊は首里にいた第五砲兵司令部、二中鉄血勤皇隊は本部村の宇土部隊(国頭支隊)など、それぞれに部隊へ配置されている。

戦場に動員された男子学徒は県内全十校で一六八五人のうち、死亡したのは七三二人となっている。

女子学徒がみたもの

高等女学校生は、四四年末には看護教育を受け、看護要員として各地の壕に移っていた病院に四五年三月に配属された。

沖縄本島では学校ごとに、沖縄師範女子部と県立第一高女(ひめゆり)、県立第二高女(白梅)、県立第三高女(なごらん)、県立首里高女(瑞泉=ずいせん)、私立積徳(せきとく)高女(積徳)、私立昭和高女(梯梧=ていご)がそれぞれに配属されていった。

ひめゆり学徒隊二二二人は三月二四日に南風原(はえばる)の沖縄陸軍病院に動員された。

壕掘り作業や食事を運搬する「飯上げ」、手術時に患者の体を抑えたり、患者の包帯を取り替える作業をした。

しかし、中部戦線から次々と患者が運ばれて、薬や包帯も足りず、治療らしい治療はできなかった。

師範本科二年だった渡久山ハルさんは、「生きた人間にウジが湧くんです。膿(うみ)がジクジクになった包帯の中で、ムクムク動いてギシギシ肉を食べる音まで聞こえるのです。 |

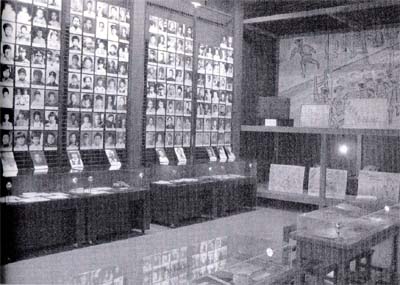

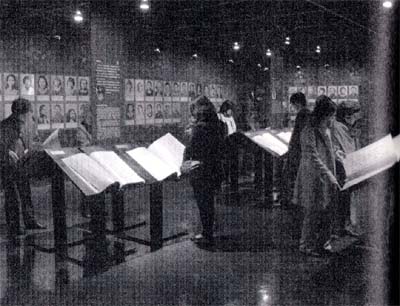

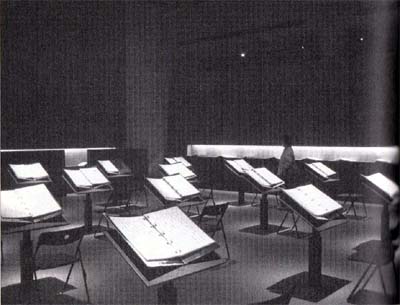

ひめゆリ平和祈念資料館。

「証言の部屋」で証言を読む入館者

|

ピンセットでつまみだしても、包帯の中に引っ込んでしまったりです。

薬も包帯もないので、治療もできずウジとりだけが私たちの仕事でした」(『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』)と証言している。

五月末の南部撤退後に解散を命じられた結果、戦場で多くのひめゆり学徒が命を落とした。

現在、「ひめゆりの塔」が建つ伊原の第三外科壕には、陸軍病院関係者やひめゆり学徒が入っており、解故命令が出た六月一九日にガス弾の攻撃を受け八五人が亡くなった。

うち教師・学徒は四六人たった。

「突然パアーン、パアーンと音がして、まっ白い煙がモタモタと立って、一寸先も見えなくなってしまったんです。

『ガスだ!、ガスだ!』という叫び声があっちでもこっちでも上がりました。

全然見えない、誰がそばにいるのか、分からないんです。首がギュッギュッと締められていくんです。

息も出来なくなり、苦しい苦しいと言って、石のゴツゴツした所に顔を突っ込んで……、少しでも顔を上げたらもう息が出来ませんでした。

『苦しいよー、苦しいよー』『お母さん助けて。お父さん助けて』とあっちこっちで叫んでいるのです」(宮良ルリさん証言 『公式ガイドブック ひめゆり平和祈念資料館』)

陸軍病院が南部に撤退する中で、生徙たちは砲弾に倒れるなどしてひめゆり学徒はで二二人の死者が出た。

伊原第三外科壕に建つ「ひめゆりの塔」の隣には、八九年にひめゆり平和祈念資料館が完成、ひめゆり学徒たちの沖縄戦の体験を伝えている。

「ひめゆりの塔」が建つ伊原から車で一〇分ほど離れた糸満市国吉のサトウキビ畑の中に「白梅之塔」がひっそりと建っている。

県立第二高女の白梅学徒隊二二人を含む、同校関係の沖縄戦戦没者一四九人が祀られている。

白梅学徒隊は県立第三高女四年生の五六人で、四五年三月二四日、東風平(こちんだ)村富盛にあった第二四師団(山部隊)野戦病院本部へ配属された。

直前まで受けていた看護教育は打切られ引率の教師もないまま配置された。

病院は六月四日には、糸満の国吉へ撤退、白梅学徒隊はいったん解散させられたが、南部の戦場を彷徨した末に、野戦病院に再び合流した結果、二二人が戦没した。 そのため国吉に、「白梅之塔」が建てられた。

「米軍の投降呼び掛けが二度、三度とマイクを通して聞こえて来た。壕の中からは誰も答えない。

不意に一〇発ぐらいの手榴弾を投げ込まれ、目の前で十数人が呻き声をあげながら倒れた。

続いて黄燐弾が撃ち込まれた。辺りは一寸先も見えなくなり何かどうなったか判らない。(中略)

今度は『ボーツ』と音がしたかと思うと、激しい炎が壕内を襲った。火炎放射である。

外側にいた人々は焼け死に、幼い子供たちは泣き叫び呻き、やがて声がしなくなって死んでいった。

学友の上原テル子さんと安森信子さんもその日に帰らぬ人となってしまった。 |

白梅学徒隊の最期の地に立つ白梅之塔

|

テルちゃんと信ちゃんが、生前『お母さんに会いたい』と泣きながら小さな声で話していた。

思いだすとたまらなくなる。(中略)その日私は、首から胸と背中にかけて火焔を浴びて火傷を負った。

熱さと痛さにもがき苦しみながら、声をころして必死に耐えた。

もう自分の事で精一杯で、周りの様子など目に映らなかった」(大城政子さん証言 『平和への道しるべ 白梅学徒看護隊の記録』)

女子学徒は一〇校から五五五人が動員され、一九四人が亡くなった。

当時、中学校や高等女学校へは、同世代の約一割しか進学できなかった。

少年少女たち二二四〇人が戦場動員され、うち半数近い九二六人が死亡した。

皇民化教育を徹底して刷り込まれた少年少女たちの死は、教育が戦争に果たした役割を問いかけている。

『平和への道しるべ 白梅学徒看護隊の記録』には、一人の女子学徒の遺書が収録されている。

「私は『皇国は不滅である』との信念に燃え、生き延びてまいりました。(中略)

いよいよそれが私たちに報いられたのです。何と私たちは幸福でせう。

大君に歸一(きいつ)し奉(たてまつ)るに当たって、私たちは最もいい機会を与えられました。

しっかりやる心算(しんざん)で居ります」

7 沖縄島・北部と離島の戦場 top

ゲリラ戦−六月二三日で終らなかった戦争

六月二三日、第三二軍の牛島満司令官は「爾今(じこん)各部隊は各局地における存者中の上級者之を指揮し最後迄敢闘し悠久(ゆうきゅう)の大儀(たいぎ)に生くべし」と最後の命令を発令し、自決した。

その内容は、最後の一兵まで、天皇に対して忠誠を誓って戦うようにというものだった。

実質的に日本軍の組織的戦闘が終結するが、以降各地で日本兵が遊撃戦(ゲリラ戦)に入った。

「ガマの戦争」に象徴される南部と違って、沖縄島北部の戦争は、「山の戦争」だった。

元々中南部の疎開先として住民が移動していたが、米軍が本島上陸した四五年四月以降、北上してくる米軍に追われるようにして、さらに多くの避難民が着の身着のまま北部へと追いつめられていった。

北部での戦争は、飢餓とマラリアの闘いでもあった。地元住民でさえも食糧は十分にない。

そこに中南部の住民がなだれ込んだことによって、食糧状況はまたたく間にひっ迫した。中南部の戦争でも軍と住民が混在することで、住民の被害が拡大したが、山の戦争でも、食糧を巡って軍が住民を殺害したり、米軍に投降した住民を殺害するなどした。

背景には沖縄守備軍が当初から、沖縄住民に警戒する方針をもっていたことがある。

「報道宣伝防諜等に関する県民指導要綱」では、住民をスパイ視し取締まるという方針が打ち出されていた。

住民が米軍に投降し、日本軍の情報が漏れることを恐れて、「捕虜」になることも住民には許さなかった。

日本軍による住民虐殺

四五年五月の大宜味村(おおぎみそん)で起きた渡野喜屋(とのきや、現・白浜)事件はその最たるものだ。

渡野喜屋に避難していた中南部の住民約三五人が虐殺された。

避難民が米軍から食糧をもらっていたことを理由に、日本軍は、指導者の中年男性を虐殺した。

さらに残された女性や子供たちを浜辺に集め、手榴弾を投げ込んだ上に、銃撃を加えた。肉親の遺体に守られ、かろうじて一五人が生き延びた。

久米島では四五年六月から八月にかけ、二〇人が虐殺された。駐屯していた海軍通信隊が、米軍に拉致され島の守備状況などを問われた区長や警防団長らを殺害した。

また朝鮮人の男性と妻の沖縄出身女性の家族は乳幼児まで含め、七人の一家が惨殺された。

収容所生活

戦後に米軍による民間人収容所が一一ヵ所作られた宜野座(ぎのざ)村では、野戦病院も開設され、一時は約一〇万人近くが収容された。

そこでは避難生活の飢餓や病気になった高齢者や子供など体力がないものが次々と亡くなり、最終的には一万人近くが死亡したとの見方もある。

各地の民間人収容地区にあった孤児院には、戦争孤児が集められた。

越来(ごえく)村のコザ孤児院では、接収された民家のアシャギ(離れ)に幼児を収容していた。

栄養失調でやせ細った子供たちにはミルクをあげても、かえって下痢を起こし、体力を落としていった。

頭を並べて寝かされている子供たちの中には、朝になると、泣き声もあげずに静かに亡くなっている子供の姿があったという。

「雨が降ると衛生係は埋葬に行けない。そんな時、孤児院の軒下には、小さな遺体がいくつも並んだ。

本当にかわいそうだった」(長堂トヨさん 『沖縄タイムス』二〇〇五年一一月二枚の写真−戦争孤児院物語」)

沖縄戦の縮図−伊江島

本部(もとぶ)半島沖、城山がそびえる伊江島。日本軍の陸軍飛行場が建設されていたこの島は、米軍にとっては本土の空爆攻撃のために奪取すべき飛行場だった。

米軍は すでに四月一三日までに沖縄島最北端の辺戸(へど)岬まで到達しており、一六日には伊江島作戦に着手した。

伊江島の人々約三〇〇〇人が北部疎開へ島を脱出していたものの、残された四〇〇〇人のうち、一〇〇〇人が現地召集や防衛召集され、残りの人々も伊江島防衛隊、青年義勇隊、救護班、婦人協力隊などの名称で、軍の指揮下に入った。

日本軍の将兵と合わせて約二七〇〇人が伊江島の守備兵力だった。

城山の地下には縦横に壕が張り巡らされ、上陸戦となれば、そこに立てこもっての持久戦が想定されていた。

慶良間諸島にも上陸した米第七七歩兵師団が同島に上陸したのは四月一六日のことだ。

島に引き入れて決戦を交えるという守備隊の作戦方針のため、米軍は上陸後すぐに飛行場を確保したが、夜間に爆雷を背負った日本軍の斬り込み攻撃を受けるなどして、白兵戦が続いた。

二〇日夜には、日本軍による最期の総攻撃が行われ、義勇隊や救護班、婦人協力隊も含めて、爆雷や竹ヤリなどを手にして米軍に向かっていった。

中には赤ちゃんを背負った女性もいたという。

しかし、ほとんどが米軍の砲弾に倒れた。翌二一日に米軍の伊江島制圧作戦は終了した。

日本軍側の犠牲者は四七〇六人、「軍服を着せられ、日本軍の兵器をもっと民間人はおよそ一五〇〇人」、米軍死者一七二人、負傷者九〇二人(前出『沖縄 日米最後の闘い』)としている。

伊江島でも各地の壕で住民が「集団自決」に追い込まれている。

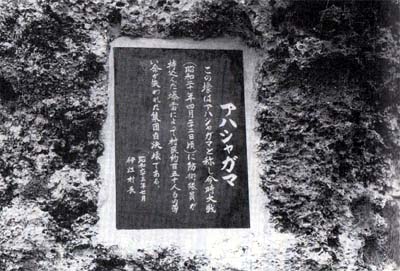

二二日に、約二一〇人が避難していたアハシャガマでは、米軍が投降勧告をする中で、防衛隊がもっていた急造爆雷三個を爆発させ、百数十人が死亡した。 |

住民が「集団自決」に追い込まれたアハシャガマの碑(伊江島)

|

「防衛隊の人が爆雷の信管をバーンと押しました。

すると、壕の上の壁がくずれて、石などがパラパラと落ちてきて、皆もう死んだとおもいました。

気がつくと、自分は生きていました。おばあなんかもどこにいるかさえも、全然見えませんでした。

他の方も、首から下は埋まっていてわからなくなった人もいました。

その時の爆発で、自分は頭と腰、おばあも落ちてきた石で足の骨をやられて、動けませんでした。

妹はだっこしていると、上から落ちてきたものが、ももにドンと落ちてきて、足の骨が折れて、ユラーユラー、していました。 その時に生き残ったのが、二〇人ぐらいです」

(新城茂一さん証言 『証言資料集成 伊江島の戦中・戦後体験記録 イーハッチャー魂で苦難を越えて』) |

同様にタバクガマでも五〇人以上が爆雷で死亡している。

伊江島には砲弾で壁に穴だらけになった「公益質屋跡」や、戦争の犠牲者を祀った慰霊塔「芳魂の塔」がある。

*

沖縄の各離島でもさまざまな沖縄戦があった。

地上戦闘のなかった八重山諸島でも、軍命によって住民がマラリア汚染地区に移動をさせられた結果による「戦争マラリア」で、ポツダム宣言受諾後も、その地区に放置されていた住民が次々と罹患(りかん)、約二五〇〇人が亡くなった。

七章で詳述するが、沖縄戦が、砲弾による被害だけではないことを示している被害といえる。

8 見えない戦争 top

愛楽園(あいらくえん)の沖縄戦

沖縄戦には砲弾が飛び交った戦争とは違って、被害の見えにくい戦争もあった。

名護市の屋我地(やがじ)島にある国立療養所沖縄愛楽園のハンセン病回復者の体験も`また沖縄戦を象徴するものだ。

一九四四年九月に、県下一斉に大規模な患者収容があった。

「朝の五時に軍のトラックが来てね、寝ているのを起こされて『戦争が勝つまでは愛楽園にいて下さいなリーチ(言って)』」(大城さん証言 『沖縄県ハンセン病証言集 沖縄愛楽園編』)

それまで、家の離れや、山中の小屋などに隠れて暮らしていた患者たちは、役場職員や警察によって、愛楽園や宮古(みやこ)の南静園(なんせいえん)に強制的に収容された。

その結果、愛楽園の入所者は定員四五〇人をはるかに超える九一三人になる。 患者たちは医療補助や重症患者の介護、食事の世話、食糧増産のための農作業などを行わなければならなかった。

また空襲に備えて、園内には園長の指導で病棟ごとに約五〇ヵ所の防空壕が掘られた。

それらの壕は一括して「早田壕」の名で呼ばれていた。壕掘りの作業は、体力のある若い青年たちが担当した。

女性たちが土を運ぶなど作業を担当したが大変にきついもので、昼夜を通した壕掘りの作業を続けた結果、けがから健康状態を悪化させたものが多い。

現在も残る「早田壕」の一つはツルハシの跡がなまなましく残り、一本の坑道にいくつかのくぼみがつけられ、そこに患者たちが身を寄せ合うようにして隠れていた。

四四年に十・十空襲で園の建物が破壊されてからは、ここが患者たちの生活の場となった。

「怖くてもう、全然昼は壕の外から出ないですよ。

座っていたら雫(しずく)みたいなのがちょんちょん落ちてきよったさ。だから湿気もあるし。

同じ寮の姉さん、この人手足なんかみんなはれてね、大変だったんですよ。腎臓(病)なって壕出てから亡くなった」(大城恵子さん証言 『沖縄県ハンセン病証言集沖縄愛楽園編』)

空襲や艦砲の攻撃には壕に入ってしのぐことができたが、園の施設は破壊しつくされた。

四五年四月二一日に、屋我地島に上陸した米軍は愛楽園が医療施設だと分かると、すぐに攻撃を中止した。 |

早田壕は昼夜を通した手作業で掘られた。

その結果、けがをしたり、

患部を悪化させた入所者もいた

|

しかし、過酷な作業、治療もできず、食糧もない中で体力を落としていた患者は、栄養失調やマラリアに罹患し、四四年九月から四五年一二月までの間に二八九人が死亡した。

八〇歳の男性は「戦後はいろいろね、食料もないし栄養失調でね、マラリアにはかかるしな、アギジャビョー(なんてことだ)、全部マラリアで死によった。

一日五、六人はころころ。私なんか片付けるのに大変だったよ。

昼は空襲でね、できなかったから、夜もっこに入れて壕から死体を出して担いで。

そして向こうの力−ラグワー(河原)の近くの(中略)あっち側に全部埋葬しよった」(『沖縄県ハンセン病証言集 沖縄愛楽園編』)

愛楽園では、米軍の攻撃で死んだ人は一人しかいない。戦争では弱い者が犠牲になっていくという側面を、愛楽園の人々の体験は伝えている。

連行された朝鮮人「軍夫」「慰安婦」

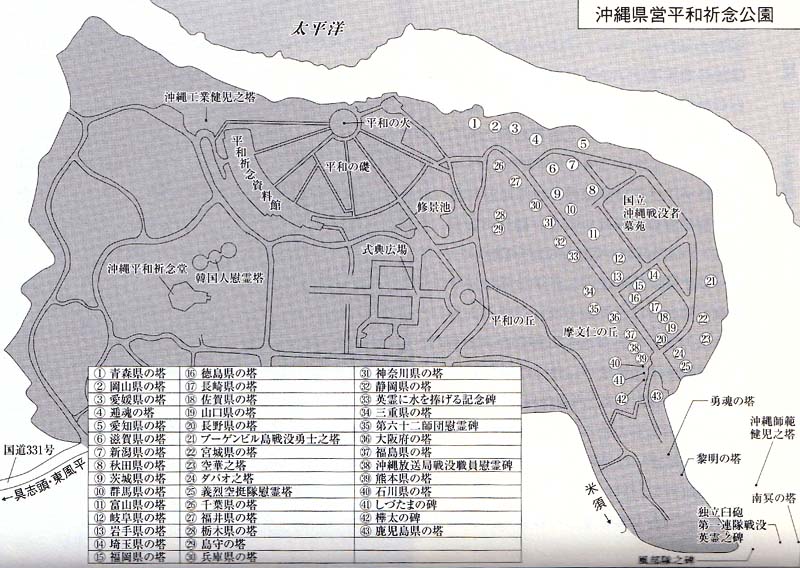

摩文仁の平和祈念公園の一角に「韓国人慰需塔」が建っている。

その碑文には「この沖縄の地にも徴兵徴用として動員された一万余名があらゆる艱難を強いられたあげく、あるいは戦死、あるいは虐殺されるなど惜しくも犠牲になった」と刻まれている。公園内に建つ、沖縄戦の全戦没者の名前を刻む「平和の礎(いしじ)」には、朝鮮半島の出身者には四三三人(二〇〇七年時点)しか刻まれていない。

朝鮮人軍夫と日本軍「慰安婦」とされた女性たちの沖縄戦は、いまだに沖縄戦の中では見えにくいものになっている。

沖縄戦当時、沖縄県内には二三○ヵ所以上の慰安所があったという。

戦闘が始まる前は、民家を接収して慰安所が作られ、戦闘が始まるとアブチラ・糸数壕などで、朝鮮人の女性たちを見たという証言がある。 |

「虐殺」の文字が刻まれた「韓国人慰霊塔」

|

渡嘉敷島におり、戦後も故国へ帰ることなく一九九一年に亡くなった襄奉奇(ぺ・ポンギ)さんの存在が、日本軍「慰安婦」の問題に光を当てることになった。

朝鮮人軍夫は、軍の飛行場建設や弾薬運搬、壕掘りなどをさせられていた。

慶良間諸島阿嘉島では、米軍上陸時に日本軍が行う斬り込み攻撃に先んじて軍夫約五〇人が手榴弾を投げ込むという役割が担わされた。

そのあとは、持久戦に入るための陣地拡張の壕掘り作業に、満足な食事も与えられずに従事させられた。

一人の軍夫が小さな芋を隠しもっていたということだけで、いっしょだった軍夫七人が浜辺で銃殺された。

沈在彦(シン・ジェオン)さんは、連行された軍夫七人の墓穴を掘るために同行させられ、その様子を語っている。

「『我々は腹が減っていた。それなのに君たちは食料をくれなかったではないか。

我々は働くのはいい。どんなに働かされても我慢しよう。仕事なのだから。

しかし、働けるだけの食糧もくれずにただこき使ったのだ。

我々は心から君たちを恨む。腹が減っていたのだ』年長の千有亀がき然といったのです。

刑死を目前にしていい放つ、その壮絶な言葉に兵隊たちは一瞬ひるんだ様子でしたが(中略)

罪もない同僚たちがこのように殺されるのを見守っただけでなく、墓まで掘らされた私たちの屈辱。

帰り道は行く時よりも悲しく、怒りが渦を巻いていたけれど耐えなければなりません。生き残るために」(海野福寿、権丙卓著『恨 朝鮮人軍夫の沖縄戦』)

日本軍の扱いに耐えかねた軍夫は米軍に投降するようになっていく。

それに業を煮やした日本軍は、逃し防止のため土中に穴を掘り、出られないように格子を渡し、その中に軍夫三、四〇人を閉じ込めていたという。

最終的には阿嘉島では一二人が虐殺された。

宜野湾市嘉数の陣地壕構築にも、朝鮮人軍夫が動員されていて、那覇からトラックで運ばれて坑木の切り出し作業をさせられていた。

戦後、嘉数高台公園に建立された慰霊塔「青丘(せいきゅう)之塔」には、軍属三八六人、慰安婦三〇人が祀られている。

沖縄戦時下、慰安婦は1000大以上、軍夫は一万人以上いたと見られるが、どのようにして連れてこられ、生き延びて帰ることができたのかも分かっていない。

また、沖縄陸軍病院南風原壕群の二〇号壕には、朝鮮人兵士が自分の名前を刻んだと見られる「姜」という文字が壁に残っている。

日本軍兵士として、沖縄に駐屯した朝鮮半島出身者の存在については、これまでほとんど記録されておらず、沖縄戦の中でも、抜け落ちていた視点といえる。

9 戦跡が問いかけるもの top

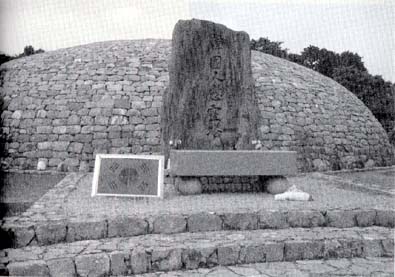

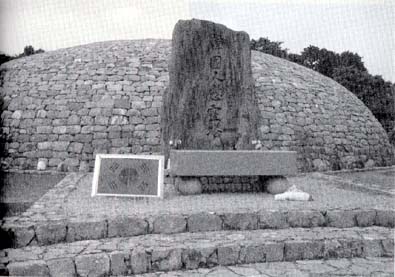

霊魂之塔と摩文仁(まぶに)丘

糸満市米須にある「魂魄之塔」は一九四六年二月、沖縄の人々の手によって戦後初めて建てられた慰霊塔だ。

米須海岸に一時収容されていた真和志(まわし)村民は金城和信(きんじょうわしん)村長の指揮の下に、付近に散乱した戦没者の遺骨の収集作業を始めた。

後には三和村民に受け継がれた。

約三万五〇〇〇体の遺骨がここに収められていた。

慰霊塔第一号と言われる魂魄之塔は、南部の激戦地で身元もわからない遺骨を納めた収骨所だった(のちに国立沖縄戦没者墓苑に改葬)。

そのため今でも、毎年六月二三日の「慰霊の日」には、朝早くから多くの遺族が訪れ、線香や花を手向ける姿がある。

沖縄の平和を希求する原点がこの「魂魄之塔」だ。

その一方で、一九五〇年代から戦跡公園として、各県の慰霊塔が建立されてきた摩文仁丘の各県の慰霊碑の碑文には殉国美談調の碑文が刻まれ、「ミニ靖国」とも言える場所だ。

県外から多くの観光客が訪れ、兵士が勇敢に戦ったという沖縄戦の姿に触れるだけなら、沖縄戦での住民の姿は見えなくなってしまう。 |

魂魄之塔。終戦直後に付近の住民が山野から収集した

遺骨、約3万5000体を納めた

|

平和の礎(いしじ)

摩文仁の位置付けを、沖縄側の住民の視点にたって捉え直したのが、沖縄県平和祈念資料館と「平和の礎」だ。「平和の礎」は戦後五〇年にあたる一九九五年に完成した。

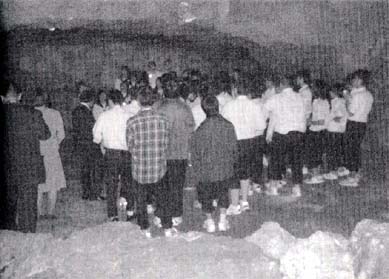

海と対峙するようにして黒い板状の碑がつづら折りに並び、沖縄戦で亡くなった戦没者の名前が、国籍を問わず刻まれている。二〇〇八年一月現在で、刻銘者は、二四万六〇九人(沖縄県一四万九〇九一人、他府県出身七万六九六一人、米軍一万四〇〇八人、英軍八二人、台湾三四人、朝鮮民主主義人民共和国八二人、大韓民国三五一人、地上戦開始前も含む)。

全戦没者を刻銘するために、今でも新しく分かった戦没者の名前が毎年刻まれている。

沖縄戦で亡くなった死者の人数二二万人。「平和の礎」に刻まれたおびただしい名前は、数字をあげるだけでは実感できない、一人ひとりの命の存在を、礎の前に立つ者に突き付けてくる。

もし、あなたが学んだ沖縄戦の中で、亡くなった者の名前が分かっているなら、出身市町村ごとに記されている名前の中から、その人の名前を探し、その前にぜひ立ってみよう。刻銘には名前さえ分からずに、「○○の長男」や「○○の子」とだけ刻まれた子供たちの名前がある。

一家全滅してしまい、名前さえも分からない小さな子供たちが、このような形で刻銘されているのだ。

刻銘の前に立ち、沖縄戦で命を無理やり手折られたその人の生がどんなものだったのか想像してみよう。

その刻銘が二四万、想像もつかないような命が戦争によって奪われた。

戦争は何ものも生み出さないことを、礎の刻銘は静かに物語っている。 |

6月23日、慰霊の日の平和の礎

|

沖縄県平和祈念資料館

平和の礎と対(つい)をなすように建つのは、二〇〇〇年に開館した新しい沖縄県平和祈念資料館だ。

一九七五年に開館した旧資料館の展示面積の数倍の大きさとなった展示場は、沖縄戦だけではなく米軍に統治された沖縄の戦後史を、一九七二年の施政権返還まで展示している。

新旧二つの資料館はそれぞれ沖縄戦をどう伝えるかという展示の内容が波紋を広げるという、共通の出来事があった。

旧資料館が開館したのは一九七五年六月、軍人中心の視点で英霊を讃美する展示内容に疑問の声があがり、展示内容の全面的な改善が当時の屋良朝苗(やらちょうびょう)県知事によって指示された。

識者による協議会が建ちあげられ三年に及ぶ調査を踏まえ、沖縄戦を象徴する住民被害を前面に打出した展示に変られて再オープンした。

資料館を最も象徴していた展示の一つは入口近くにあった錆びた鉄兜や銃、軍靴など、戦後も各地に残っていた戦場を伝える遺物の山だった。

赤く錆びた武器や鉄兜が積上げられた山からは、殉国美談の戦争というのは伝わってこない。

おびただしい命が失われた戦争のむなしさだけが伝わってきた。

もう一つ資料館を象徴するものは、住民の戦場休験を記した「証言の本」だった。

戦局の推移で戦争を眺めるとき、知らず知らずのうちに軍の視点で物事をみてしまう。

そこから抜け落ちた住民の戦争を伝えるのには、住民の体験そのものが一番大きな役割を果たすと考えられた結果だった。

手狭になった資料館は二○○○年に新しい資料館として生まれ変った。

しかし、その過程で明らかになっだのが、展示変更問題だった。

学識者による監修委員会が検討して決定した展示について、日本軍の加害性を薄めるために、当局の幹部が勝手に展示内容の変更を指示したことが分かったのだ。

例えば、ガマの中で、住民に銃剣を向けていた日本兵の像からは、銃剣が取り除かれていた。

傷病兵に自決を強要するために青酸カリ入りミルクをつくる衛生兵の像も取りさられていた。

このような展示変更がメディアによって報道されると、県内では激しい怒りの声が渦巻いた。

県議会でも厳しい追及が続いたため当時の稲嶺恵一知事が、展示については監修委員に一任するという見解を示し、一方的に変更されていた展示は元に戻されることになった。

各県の慰霊塔が林立し「ミニ靖国」とさえ称された摩文仁は、旧資料館、「平和の礎」、そして新資料館と沖縄戦を住民の視点で伝えるために、たえず議論の場となってきた。

そしてことあるごとに、多くの戦争体験者や平和運動を担う人々が立上って、住民の視点からみた沖縄戦の実相を伝えるために、努力が続けられて現在の形になったといえる。

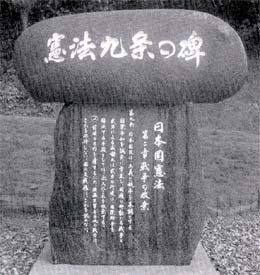

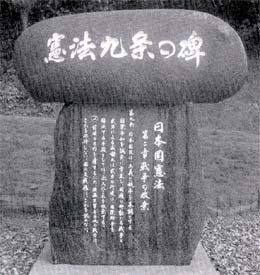

九条の碑と戦跡

【日本国憲法第九条】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誡実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない

沖縄県内には、いくつかの憲法九条の碑がある。行政としては全国で初めて那覇市が八五年に与儀(よぎ)公園に建てたのを最初に、九七年に読谷村(読谷村役場)、二〇〇二年に西原町(西原町役場)、二〇〇四年石垣市(新栄公園)、二〇〇七年に宮古島市(カママ嶺公園)、南風原町(喜屋武・鎮魂の広場)の六ヵ所にある。

いずれも沖縄戦の激戦地や米軍基地に接収されていた場所など、沖縄の人々がたどった沖縄戦や戦後の苦難の足跡を刻んでいる場所だ。

南風原(はえばる)町の憲法九条の碑は、沖縄陸軍病院南風原頌群のある「鎮魂の広場」に、町内の戦争体験者の有志によって建てられた。 |

南風原町「鎮魂の広場」に建つ憲法九条の碑

|

元町長で、家族で南部の戦場を彷徨した金城義夫さんは「軍は、いざとなったら住民を守らない。

戦後に軍隊をつくらない『平和憲法』と呼ばれる憲法にふれた時、沖縄県民の心にしみわたる憲法だと思った」(『沖縄タイムス』二〇〇六年五月「九条・碑の物語」)と話す。

沖縄戦で南風原の住民は、四四・四%が死亡した。

九条の碑は、全国で初めて町が戦争遺跡として文化財指定した南風原頌群と共に、戦争のむなしさと、その体験から生まれた日本国憲法の尊さを発信している。

読谷(よみたん)村の憲法九条の碑は、村役場の正面玄関に建つ。

沖縄戦で米軍上陸の地となった読谷村は、村人口の約四割が亡くなった。

日本軍の陸軍北飛行場は、上陸後ただちに米軍によって読谷補助飛行場として拡張された。家族や親族の命がけでなく、戦争のために土地を奪われた村民は、集落ごとに村内外への集団移住を余儀なくされた。

このようにして村面積の三六%は、今も米軍基地が占めている。

補助飛行場の一部を村と米軍が共同使用という形で合意し、九七年に米軍基地の中に、村役場の新庁舎を建設、「実質的返還」に結びつけた。

九条の碑を建てた当時の村長で参議院議員の山内徳信さんは「まず九条の碑を建てて、役場を建てるのを待ち受けた。

私たちの村は憲法を生かす村だから」(前出「九条・碑の物語」)と説明する。

非武装と戦争放棄を掲げた憲法九条の陰では、サンフランシスコ講和条約で日本から切離された沖縄に米軍基地が集中していた。

平和憲法は行政権が分離された沖縄には及ばず、米軍がわがもの顔で沖縄を統治した。

しかし現在の日本では、憲法の拡大解釈、日米地位協定による米軍優遇、米軍再編による基地の分散などによって、日本全体が、「沖縄化」しつつあるといえる。

また憲法九条を標的とした改憲論が論議され、○七年には改憲の手続きを整えるという名目で国民投票法も成立した。

沖縄では、施政権返還で日本国憲法が適用されてからまだ二六年しかたっていない。

九条の理想が一度も実現したことがない沖縄の各地に九条の碑が建てられることの意味は重い。

沖縄戦や米軍基地を通して戦争とはいったいどういうものなのか、人々がどのように巻き込まれ、苦しみ続けなければならないのか、九条を求める人々の願いを碑の前に立って考えてほしい。

10 コラム 教科書検定−「集団自決」をめぐるせめぎあい

沖縄戦の真実と歪曲

沖縄戦における住民被害を象徴する住民虐殺と「集団自決」については現在まで、実相を伝えようとする沖縄側と、沖縄戦の真実を歪曲し隠敝しようとする側が、教科書を舞台に激しくせめぎあってきた歴史がある。

一九八二年、江口圭一氏が実教出版の『日本史』で、歴史教科書としては初めて、沖縄戦の住民虐殺を記述した。しかし、文部省の検定はこの記述を削除させたために、沖縄では激しい抗議行動が起った。沖縄ではよく知られていた沖縄戦の事実が、八〇年代になって教科書に記述された背景には、沖縄戦研究の蓄積があった。

一九七二年の沖縄の施政権返還以前は、沖縄戦について書かれた教科書はほとんどなかった。しかし、一九六〇年代末から七〇年にかけて、『沖縄県史』や『那覇市史』などの市町村史で住民の視点から見た沖縄戦体験記録の編纂事業を進め、住民から見た沖縄戦とは何だったのかがようやく、明らかになり始めた結果だった。

八二年の教科書検定ではアジア侵略の記述を巡り、近隣アジア諸国からも抗議が相次ぎ政治問題化した。住民虐殺の記述削除問題も沖縄からの抗議を受け、次年度以降の検定で配慮するという文部大臣の国会答弁が導きだされた。

しかし、ことは簡単には進まなかった。翌八三年の検定では、家永三郎氏が『新日本史』に、住民虐殺を記述したところ、検定意見がつき、死者数の多い「集団自決」を先に付け加えるように指示された。後に加筆修正の違憲性を法廷で争った家永氏は「住民虐殺の本質を薄めるために、住民が自ら死んだという意味での『集団自決』を付け加えさせた」と主張した。文部省は「集団自決」が軍命、強制、誘導によって起きたという事実を否定し、国は住民自らが国のために死んでいったとする美化した形での「集団自決」を付け加えさせようとしたのだった。

この第三次家永教科書訴訟は最高裁まで争ったものの、九七年の判決では、「集団自決」については「美化して書くことがないように」という裁判所の見解は付いたが、国側の加筆修正自体は違憲とはされなかった。

消された日本軍の強制

続いて二〇○七年三月末に公表された文部科学省の教科書検定意見は、高校歴史教科書の「集団自決」の記述から「日本軍の強制という部分」を削除させようとした。例えば、東京書籍『日本史A』は「“日本軍”がスパイ容疑で虐殺した一般住民や、集団で『自決』を強いられたものもあった(“太字”筆者)」という原文が、検定後は「『集団自決』においこまれたり、日本軍がスパイ容疑で虐殺した一般住民もあった」という表現に変えられた。

実教出版『日本史B』は「日本軍により、県民が戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり」という表現が、「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられたり」へと変更された。検定意見はすべて「沖縄戦の実態について、誤解するおそれのある表現である」という理由で「軍命」や「軍の強制」を削除させたのだった。

これら一連の検定意見の背景には、南京大虐殺や日本軍「慰安婦」の被害を矮小化し、「皇軍」の名誉を回復しようとしてきた歴史修正主義者たちが、二〇〇五年五月から沖縄戦に矛先を向け、「集団自決」の軍強制を削除させようとしてきた動きがあった。 |

この惨劇を撮影した米軍の説明は「弾丸にたおれた非戦闘員」と

なっているが、現場の様相は「集団自決」と思われる。米軍撮影

(提供/沖縄県平和祈念資料館)

|

同年八月、慶良間諸島の「集団自決」に軍命はなかったとして、元戦隊長らが、大江健三郎氏や岩波書店を訴えた「集団自決」訴訟を提訴していた。その一連の流れとして教科書検定問題が起きたのだった。

体験者のこころ、県民の思い

しかし沖縄では、戦争体験者らを中心として「集団自決」の実相歪曲を許さないという声が瞬(またた)く間に広がった。

〇七年六月末までに全四一市町村議会で検定意見撤回を求める意見書を可決、沖縄県議会は異例の二度の採択を行った。

一方で、検定制度の不備も「沖縄タイムス」の報道で明らかになった。

研究者らで構成される「教科用図書検定調査審議会」では実質的議論がなく、文科省の原案どおりに検定意見が決められていた。

検定意見の撤回を求める沖縄側に対して、政府は検定制度に介入できないと繰返していたが、文科省の意向がそのままに検定意見になっていたのだった。

しかし、教科書検定への国の介入が暴露されても開き直ったかのように政府の態度には変化はなかった。

だが、同年七月の参議院選挙沖縄選挙区で、検定問題などを背景に、革新候補が全県選挙で過去最高となる三七万六〇〇〇票余を獲得、現職の自民候補を破った。その結果、超党派という枠組みづくりで困難を極めていた九月に開催予定の「教科書検定意見撤回を求める県民大会」は、一気に超党派での開催が実現、検定意見の撤回と記述の回復を求める島ぐるみ運動へと発展した。

大会は主催者発表で一一万人、同日開催の宮古、八重山大会をあわせるとこの日、実に一一万六〇〇〇人が教科書検定意見の撤回と記述復活のために集まった。

一九七二年に沖縄の施政権が日本に返還されて以来、最大規模の大会は、県民の思いを結集したものだった。

この大会に政府はやっと重い腰をあげ、教科書会社に訂正させる形で、教科書の記述変更を行うという方向を打出した。

教科書執筆者は、沖縄の声を受けて軍の強制性の記述に一歩踏込む形で、「訂正申請」をした。

しかし、○七年一二月に公表された結果は、皇民化教育や「軍官民共生共死の一体化」の方針など、詳しい説明を書くことは、一見前進のようにも見えるのだが、実際はそうではなかった。

例えば、東京書籍『日本史A』は「日本軍によって『集団自決』においこまれたり」という記述になったが、原文は「強いられた」という表現が使われており、強制のトーンは薄まったままだ。

実教出版『日本史B』では「日本軍により、戦闘の妨げになるなどの理由で県民が集団自決に追いやられたり」という原文に近い形で記述されたものの、側注で、「住民は米軍への恐怖心をあおられたり、捕虜となることを許されなかったり、軍と共に戦い軍と共に死ぬ(「共生共死」)ことを求められもした」と付け加えさせるなど、軍の強制性を薄める方向に仕向けている。

沖縄の人々が求めた、検定意見の撤回も、軍強制の記述も認められないままになっている。

沖縄では、超党派による実行委員会は解散せずに、今後も運動を粘り強く続けていくことを確認している。

*

なお、二年七ヵ月続いた「集団自決」訴訟は○八年三月二八日に大阪地裁で判決を迎え、元戦隊長側の名誉毀損は認められず、被告・大江氏と岩波書店側か勝訴する結果に終った。

判決では、軍命があったという住民証言や軍が手榴弾を配ったことなどを指摘、「各書籍の記述どおりの自決命令」を認めるには「伝達経路等が判然としないため、躊躇を禁じえない」としながらも、両戦隊長の「集団自決」への深い関与が推認されるとした。

また、事実認定についても、日本軍がいた場所で「集団自決」が起きていることにふれ、沖縄戦研究の成果が生かされた判決となった。

裁判所は、検定意見の屋台骨だった座間味島駐屯の元戦隊長の陳述書についても信憑性に疑問を呈した。

この判決をバネに、検定意見の根拠が崩れたとして、教科書問題に取組む市民団体や教科書執筆者らは、あらためて検定意見撤回に向けた取組みを強化することを表明した。

|

top

****************************************

|