|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

五章 沖縄の自然:危機と再生 亀山統一

|

やんばるの森の住人たち

ノグチゲラ〈左上〉ヤンバルクイナ〈右上〉

リュウキュウヤマガメ<左下〉ホルストガエル〈右下〉

(撮影/平良克之)

|

図「琉球弧」の主な島々とその自然条件

注)温量指数とは月平均気温5℃以上の月の平均気温の年合計値で、十分な降水量があれば、おおむね、55〜冷温帯(落葉広葉樹林)、85〜暖温帯〔照葉樹林〕、180〜亜熱帯、240〜熱帯となる。東京131、仙台94、旭川64である。中之島以外は2000年までの平年値による。 |

1 多様な日本の自然環境 top

本土から沖縄へ移り変る景色

沖縄に行こう。東京港発の貨客船で那覇まで丸二日、大阪港からでも三〇時間あまりだ。

沖縄は遠い。しかし、多くの人は飛行機で、その距離に気づかぬまま亜熱帯の島に降り立つ。

飛行機の窓からは、まず、はるかな山並みが見える。

屋久島、九州山地、石鎚山脈などは特に高い山が連なるし、本州のアルプスは三千メートル峰をも持つ。

山の気候は寒冷で、落葉広葉樹や針葉樹の森があらわれ、さらに高所ではもはや森林もない。

沖縄で一足早い海水浴を楽しもうというとき、アルプスの山嶺には残雪が光る。

一方、眼下には、房総、伊豆、紀伊半島、室戸岬、薩摩・大隅半島などが、地図帳どおりの海岸線を描いている。

これら本土南岸の海は、サンゴの存在や魚の種類などに、熱帯の要素がはっきり見られる。

海岸沿いの低地には霜が降りず、ハマオモトなどの暖地の植物が生える。

平地や低山は、カシやツバキなどの照葉(しょうよう)樹(厚くて光沢ある葉を持つ常緑広葉樹)が、昼なお暗い森をつくる。

本土上空を離れると、九州と台湾をつなぐ琉球弧の島々が現れてくる。

屋久島・種子島は、温帯地域の最南端であり、例えばスギの南限だ。

同時に、海岸沿いには亜熱帯・熱帯の要素であるマングローブの自生の森林が初めて出現する。

畑にはサツマイモとともに、サトウキビが栽培されている。

トカラ列島は小さな火山島が続く。多くの南方系の生物があらわれる、亜熱帯の入口の島々だ。

島の周囲にサンゴ礁があらわれ、緑やうす青の特有の海の色が島を縁取る。

奄美大島まで来ると、海も陸も沖縄と変らない。

しかし、標高六九四メートルの湯湾(ゆわん)岳山頂には雪が降り積もることもある。

徳之島、沖永良部(おきのえらぶ)、与論。もう雪も霜もない。沖縄はもうすぐだ。

亜執帯の島へ

アジア大陸の東端にあるおかげで、日本は世界的にも特異な気候に恵まれている。

大陸から寒冷な季節風が吹き付ける冬場は、緯度に不相応な寒さや雪に見舞われる。

オホーツク海沿岸は、親潮に乗ってきた流氷で閉ざされさえする。

夏は、太平洋高気圧におおわれて暑く、ときに黒潮のおかけで発達した激しい台風が来襲する。

列島を貫く山脈は、季節風を受け止めて雲をつくり、豊かな水をもたらす。

従って日本本土に住んでいると、四季がはっきりしていて、非常に多様な気象や生物を居ながらにして目にすることができる。

確かに東京も大阪も、夏の最高気温は沖縄よりも高いし、冬には雪も降り、霜柱も立つ。

しかし本当の寒冷地域や暑熱地域の様子は、北海道・東北北部や沖縄・小笠原でないと、知ることができない。

その意味で沖縄への旅は、「本物の亜熱帯の陸地と熱帯の海への旅」と言ってよいだろう。

2 亜熱帯・沖縄の自然 top

海の生態系−生物がつくり出した自然

沖縄の海は、本土とはまるで異なる。島の周りは宝石のような浅い青や緑色で、日が差せばその輝きは格別だ。

濃紺の外海と強いコントラストをなし、その境目で白波が砕ける。

海岸林を抜けて、浜辺に降り立つ。林の切れ目から、白砂の浜にグンバイヒルガオが蔓を伸ばして浅桃色の花をつけ、波打ち際にはヤドカリやカニが遊んでいる。

風は、ほとんど磯の匂いをはらまない。寄せる波はいつも静かで、澄みきっている。

海に入ると、魚の姿があちこちにある。

ナマコや、多種多様な貝も。海草がどこまでも広がって静かに揺れていることもある。

岸から一キロ以上も続く浅瀬は池のように穏やかだが、ときに潮の流れは強い。

この浅い海の先端は、色とりどりのサンゴに魚が群舞する夢の世界だ。

荒波が砕け、沖合に向けて急に水深が増していく。

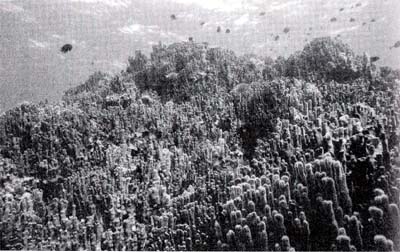

この海は、生物がつくった海だ。サンゴの海である。

サンゴは動物であり、このうちサンゴ礁をつくる造礁サンゴは、石灰質の骨格をもち、その中にふつう群体をなして生活している。

ここに褐虫藻という単細胞の植物が共生しており、その光合成産物をサンゴも利用している。

造礁サンゴが固着して生活できるのは、光がよく届くが干潮時にも海面から出ない浅場の岩礁だ。

岩場に付いたサンゴは死ねば骨格が残り、そこにまた新しい群体が付いて、サンゴ礁と浅い静かな海を沖にのばしていく。 その先端ではサンゴが最も密生して活発に活動している場所である。

外海の波を常に受け、荒天時にはすさまじい波力による破壊にさらされる。

沖縄の言葉でイノーと呼ぶこの浅く穏やかな海や白砂の海岸は、サンゴがつくり、守っている海である。

波打ち際から先端までの距離は、サンゴ礁が発達していった時間の長さを示している。

海岸の白砂はサンゴや貝殼のかけらである。

海草藻場(もば)もサンゴ礁のたまものである。 |

名護市辺野古沖の海を泳ぐジュゴンとウミガメ

(提供/じゅごんの里)

|

海草は岩礁には根付かないし、土砂の堆積が激しければ埋もれてしまう。

流れが速ければ定着できないし、濁っていたり水深が深ければ光合成が妨げられる。

流れの穏やかな砂質の浅海にだけ、海草は生えるのだ。

海草藻場の主役であるアマモ、スガモ、ウミヒルモなどは、ジュゴンの餌草(えさぐさ)でもある。

ジュゴンは体長二メートル、体重四〇〇キロにもなる哺乳動物で、インド洋から西太平洋の熱帯・亜熱帯地域の浅い海に生息する。

寿命は七〇歳くらい、一五歳くらいで生殖年齢に達し、数年に一子を出産するとされる。

台湾や八重山・宮古のジュゴンは滅び、沖縄島のジュゴンは隔離されて最大数十個体程度が生存している状態だ。

太平洋での北限のジュゴンの集団であり、絶滅の危機にある。

ジュゴンは草食獣であり、生態系の頂点にいるわけではない。

しかし、広大な藻場がないと生きられず、沿岸の自然環境の豊かさを象徴する生物である。

後背(こうはい)の森もサンゴ礁のたまものである。

海岸の植物は常に強い海風にさらされているが、荒天時には、波しぶきを浴び、枝葉が枯れることもある。

しかしサンゴがつくり出す複雑な海底地形が波高やしぶきを抑え、大きなしぶきはサンゴ礁の先端から海岸にくるまでに落下するので、風が陸に運ぶ塩分は低下する。

塩分に弱い植物も海沿いに育ちやすくなるのだ。

沖縄の海とマングローブ

沖縄島北部や石垣島、西表(いりおもて)島などには山地があり、照葉樹の森林がおおっている。

照葉樹林は、遠目には里々として地味だが、構成樹種が多く、一本一本の木の、樹形も葉の色や繁り具合も異なる。

二、三月の新緑の頃には、みどりの色の多様さに息をのむ。 実はこの森では、シイ、カシ、ツバキ、タブ、イヌビワなど、本土の温暖地の森林と同じか近縁の種が多数を占めている。

しかし、そこにヘゴ(木になるシダ)やソテツ、ガジュマル、ランなどの多様な植物が少しずつ混ざっているのが、亜熱帯ならではだ。海岸近くや城跡などに多いリュウキュウマツも、琉球列島の固有種だ。

さらに、ヤンバルクイナやヤンバルテナガコガネ、イリオモテヤマネコなどの稀少な動物が多数生息しているのも、本土と大いに異なる。 |

マヤプシキは流れの静かなマングローブの前縁部に生育する。

温暖化による海面上昇でいちはやく絶滅すると懸念される

(西表島与那良 撮影/筆者)

|

海岸林には南国らしい樹木が多い。その代表が、トゲだらけの硬い大きな葉をもつ低木アプレだ。

台風にも強く、海岸に密生して人の行く手を阻む。

熟すと橙色になるパイナップルにも似た果実は、ヤシガニの好物であり、紅型などの伝統工芸の意匠にも好んで用いられる。

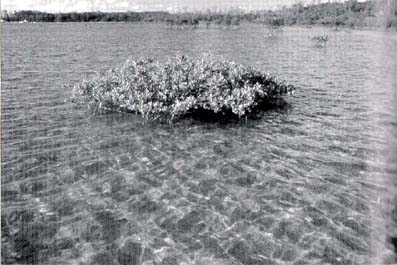

河口や内湾にはマングローブ林がある。マングローブとは、特定の植物の名前ではない。

河口近くや干潟などで、潮が引くと地表が現れ、満潮時には海水混じりの水に沈むような場所に生える植物の総称である。

典型的なマングローブ植物はみな樹木で、北限の屋久島・種子島ではメヒルギ一種、沖縄島で四種、八重山でも七種である。

潮の干満の影響を受ける特異な環境に適応できた、数少ない樹種だけが生える森である。

しかも、亜熱帯地域はマングローブには寒冷であり、熱帯ほど多様な種は分布できない。

そのため、琉球列島のマングローブ林の様子は均一で、陸上の森林との景観の違いがひときわ目立つ。

汀線近くには暴風や大水に耐えた大木が孤立していることもあるが、南国らしからぬ厳しい風景だ。

川の流れや海に面した林の縁では、若木がびっしりと茂っているところもある。

また、マングローブ植物の多くは、地上部に呼吸根や支柱根という特異な形の根が発達している。

この根は、生育地の土が、強い塩分を含んでいること、酸欠状態であること、落葉落枝や死んだ根がよく分解されずに蓄積して泥炭状になっていることに適応したものだ。

これらは生物のすみかとなり、泳ぎの苦手なトビハゼなどの独特の魚、カニ、アナジャコ、貝類などをも育む。海に浮かぶ森である。

高島と低島

琉球列島の島々は、それぞれ異なる歴史を持っている。

屋久島のヤクザルやヤクシカ、奄美大島・徳之島のアマミノクロウサギ、沖縄島などのリュウキュウイノシシ、西表島のイリオモテヤマネコなど、大型の哺乳類がいたり、海を渡れない種子をつける、シイ・カシの仲間(ドングリやシイの実をならせる)やマツなどの植物が自生したりする島は、中国大陸や日本列島と地続きだった時期があり、島となってからも比較的面積が大きく山もあって、いろいろな生物種が絶滅せずにすんだ島だ。

このような山を持つ島を、「高島」(こうとう)という。

一方、サンゴ礁が隆起してできた平らな島で、島の全部やかなりの部分が水没したことのあるような島は、大陸から多様な生物が渡ってきて住み着くことが難しいから、土着の生物の種類は少ない。これを「低島」(ていとう)といい、宮古島がその例だ。

沖縄島中南部は低島の特徴を持っており、古くから開けて都市や農地となり、今や人口一〇〇万以上だ。

サンゴ礁由来の琉球石灰岩が広く分布し、首里城などの石積みに使われていたり、鍾乳洞が多く、川が少ない地形をつくっている。

北部はやんばる(山原)と呼ばれ、高島そのものだ。標高は最高でも五〇〇メートルあまりだが、地形が細かく、島の森とは思えぬ奥深さがある。

東西に多数の川が流れている。特産のパイナップルやマンゴは、酸性の赤土に合った作物である。

森林の樹種も、南部とは異なる。

やんばるの森は、かって中南部に薪炭や用材を供給した生産の森で、手つかずの原生林はない。

しかし伝統的な林業の基本が択伐(たくばつ、ほしい木だけ抜き切りすること)であったため、多様な生物種がよく維持されてきた。

山・川・海の絶妙なバランス

高い山も火山もないやんばるの森では、土壌にミネラルを多量にもたらしてくれるあてはない。

今そこにある養分を大事に使わないと森が存続しない。

一度植物に吸収されたミネラルは、葉や枝が落ちたり根や幹が死ぬと、次第に腐朽・分解されて利用可能な形に戻る。

気温や湿度の高い沖縄では分解が速く、すぐに他の植物や菌類に吸収されて再利用される。

さもなければ流れ去ってしまう。

森林が失われると、木の幹や葉にあった養分がなくなる上に、地表に雨粒が直接たたきつけて流れ下り、表土が侵食される。

裸地(らち)から森林が回復するのには、長い時間がかかる。

さらに、やんばるに多い赤土は、その粘土成分が水に混ざると容易に沈澱しないので、真っ赤に濁った雨水が川に流れ込み、海に注ぐ。

さて、沖縄沿岸の海の生態系の基本はサンゴだ。

サンゴは海底に固着し、また共生藻類が光合成をするので、赤潮や泥で海水が濁っていたり、泥が次々に降り積もると生きられない。

また、富栄養の海水はサンゴの天敵オニヒトデを増殖させる。 このように森林や農地の荒廃は、川や海の死に直結するのである。 川水の泥や養分の一部は、マングローブ林に捕らえられる。

複雑にからんだ地上根や幹枝が水流をゆるめ、ちょうど海水に出合って沈み始めている粘土を抱きとめる。

台風や津波などで海から高い波が押し寄せると、マングローブ林は波のエネルギーを弱めて、陸上への被害を小さくする。 陸、川、海をつなぐ役割を果たしている。

沖縄のような島では、陸・川・海の生態系は、特に深い関係で結ばれている。 |

海の生態系の基本はサンゴ。

大浦湾のアオサンゴ群落(提供/じゅごんの里)

|

それぞれがよく保全されて初めて、全体が保たれるのである。

沖縄島は、かって中国大陸とつながっていたが、離島となって長い時間がたっている。

陸上の生物はその過程で独自の進化をたどり、沖縄島や琉球列島にしかいない生物も多数にのぼるほどになっている。

これらは一度滅ぼしたら、復原したりどこかから持ち寄ったりはできない。

ここに、奇蹟のような沖縄の自然の貴重さの本質がある。

3 沖縄の自然を破壊するもの top

軍事はすべてに優先する

普天間基地に代えて、名護市辺野古沖に海兵隊海上航空基地を建設する計画は、○七年春、科学的批判や反対運動の前に撤回された。

だがすぐに、滑走路を二本もつ軍事空港を陸海にわたって造成する案に化けたのである。

辺野古崎を削って南北の海岸を埋立てることから、北側の大浦湾と南側の辺野古海域の両方に深刻な影響を及ぼすと考えられる。

広大な海草藻場とそれに養われるジュゴンの生息・繁殖の場、ウミガメの産卵場などが直接に破壊されるのをはじめ、サンゴと海草を基盤とする海の生き物全体が連鎖的に深刻な影響を受けていくだろう。

九七年以来の海上案をしのぐ、生態系の重大な破壊が必至の開発だ。

○八年春の段階では、法的手続きを無視して、着工を前提とした環境アセスメントが強行されている。

その普天間/辺野古の海兵隊航空基地を飛び立った軍用機の向かう先の一つが、ジャングル戦闘訓練センター(北部訓練場)である。

やんばるの森の中心部にまたがる米軍施設であり、近年、一部返還を代償とした再編強化が進んでいる。

その一環として日本政府は、三ヘクタールの山林を削って、大型のヘリパッド六基と進入路などを建設しようとしている。 ヘリパッドといっても、五五人乗りの大型軍用ヘリコプターや、垂直離着陸輸送機が利用できる規模だ。

完成すれば、訓練機が、辺野古や伊江島の基地、鳥島射爆撃場(久米島北方)などと激しく行き来するだろう。

しかし環境影響を検討するのは、ヘリパッドや進入路部分の造成の影響だけだ。 軍用機の低空飛行ルート下は、世界的にも生物多様性が高く特異な稀少生物が多種分布する、かけがえのない森、川、マングローブや海だ。

その自然や住民をなぜ無視するのか。予定地に隣接する東村(ひがしそん)高江(たかえ)地区の住民を中心に、工事予定地への進入路での座込みなどで、辺野古と同様の非暴力の抵抗が続けられ、何とか工事を止めている。 |

ヘリパッド建設に反対する住民の座り込み(東村高江)

|

この地域はダムが集中し、一二〇万余の沖縄島民や観光客の水源の森でもある。

ダム周辺では、生態系破壊の代償措置が実施されている。

例えば高江と脊梁山地を挟んだ西海岸の大保ダム(大宜味村)では、やんばる固有のキツツキで特別天然記念物のノグチゲラ保護のため、毎年個体数を調査し、流域に人工営巣木を設置するなど、ふんだんに国費を投じている。

その数キロ先で、基地のためにはアセスメントもろくに行わないまま、破壊行為を国が進めていることの異常さは明らかだろう。

本来ならこの一帯は国立公園となり、世界自然遺産にも指定されるべき地域だ。

しかし、軍事基地の存在ゆえに自然保護策を取れないことから、世界遺産候補への選定は見送られた。

貴重な自然環境の核心部分が、新たな基地建設にさらされている。

軍事基地再編のための港湾「整備」

那覇港(那覇市・浦添市)を東アジアの物流拠点にするとして、大型コンテナ船が入港できる大規模港湾を浦添市に埋め立てて建設する計画が進んでいる。

那覇市側の港はすでに造成・運用されているが、取扱う貨物量は近年むしろ減少傾向で、しかも米軍基地向け一般貨物(食料など)が大多数を占めている。

それを、数千億円かけてさらに浦添市側に拡張し、その一角に米軍那覇軍港の移転先として大型化・近代化した軍港を建設しようというのである。

これは、基地建設が絡む、近年の沖縄の大規模公共事業の典型例である。

国の高率補助があるとはいえ、沖縄県・那覇市・浦添市からなる港湾事業組合側も相当の支出を要するから、地元自治体の財政負担は重い。

建設予定海域は、海兵隊基地キャンプ・キンザーの基地水域である。

そのため堤防などのない自然海岸が保たれ、カサノリなど貴重な藻類の大群落やサンゴのある、沖縄屈指の良好な海が拡がる。

この事業は四期に分割され、それぞれ独立した事業の体裁をとっている。

第一期は二五・一ヘクタールの埋立事業にすぎず、県条例にもとづく環境アセスメントが実施された。

全体は大規模でもアセスは第一期分のみ行うので、軍港も含めた計画全体の影響を評価する機会はない。

また隣接するキャンプ・キンザーをアセスの検討対象にしないで、着工に向っている。

さて、第一期事業は、那覇空港から北上する道路用地造成が主目的である。

キャンプ・キンザーは日米で返還合意している。

海岸側はグラウンドなどが多く、先に部分返還させて道路を通す交渉も可能なはずなのに、自然海岸の渚のほぼ全線を数十メートル幅で埋立ててしまうのである。

郷土に昔からある自然の風景は地域の歴史・文化の基盤であり、自然信仰や郷土愛の強い沖縄においては特に重視される必要がある。

沖縄島中南部の西海岸では稀な自然海浜がなくなり、二度と自然の浜に立ち、海に入っていくことができない。

貴重な生態系の喪失とともに、住民や利用者の深い喪失感を、事業者はどう考えるのだろうか。

ところで、この事業は後述する中城(なかぐすく)湾港新港地区の事業と平行して進んでいる。

沖縄の経済容量をはるかに上回る港湾整備が平然と進行しうる背景は、やはり基地だ。

浦添市は、県下自治体の中でも米軍基地再編の政府方針に忠実に協力し、那覇軍港再編とリンクした交付金の「恩恵」を受けてきた。

だが○八年度には、米軍再編促進法の下でその交付額が従来より劇的に減額され、市の財政は困難に直面する。混迷は深い。

|

沖縄型開発の典型

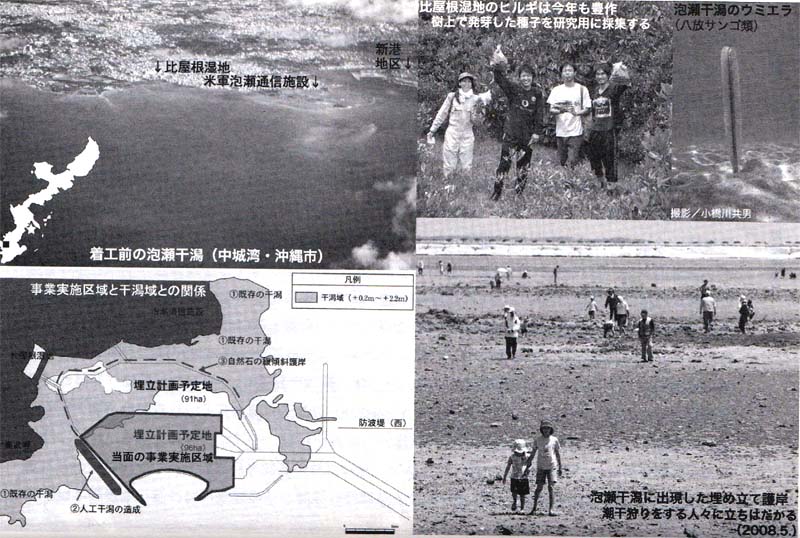

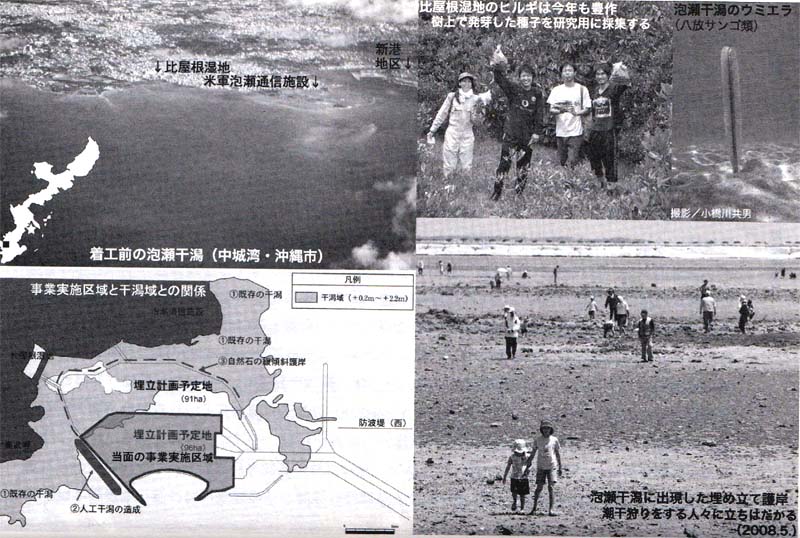

泡瀬(あわせ)干潟は、沖縄島中部の中城湾に広がる面積二六五ヘクタールの干潟である。

沖縄島に残された最大の干潟であり、県二位の人口を持つ沖縄市に面していながら水質がよく、泥、砂、礫など多様な底質と、抜群に豊かな生物相を誇る特異な海域である。

泡瀬干潟の埋立てを一九八四年に沖縄市が構想し、九五年に泡瀬海域を含む中城湾港の管理者である沖縄県が、埋立事業を港湾計画に位置づけた。

これに対し、「将来性がない、沖縄市の負担になる」などとして国は補助を認めなかったが、九八年に一転して国が参画し大規模海浜リゾート開発として事業が動き出した。

泡瀬干潟の北隣には、中城湾港新港(しんこう)地区(うるま市)という埋立地があり、その一部が特別自由貿易地域に指定されている。

「沖縄振興策」として、貿易に関税を課さない制度だ。入居企業は少なく、自由貿易制度を利用する入居企業は一社もないが、大型貨物船のための港湾整備はそのまま進み、航路の浚渫(しゅんせつ)計画に着手した。

浚渫で出る海域の土砂は、新港地区の埋立てに使う予定であったが、土質が悪く捨てることにした。

つまり国は、土砂捨て場として泡瀬干潟埋立てを事業化したのである。

埋立面積は国が一、二期合わせて一七八ヘクタール、沖縄県が九・二ヘクタールで、埋立工事自体は浚渫土砂捨て場として国がほとんどを造成するが、その後は、土質の悪い造成地の相当部分を沖縄市が購入し、県と市が入居企業を募りリゾート開発を進める計画である。

埋立地の一部分は米軍泡瀬通信施設の基地用地として提供され、米軍が使途を制限できる共同使用地となる。

泡瀬干潟埋立ては、入居を希望するリゾート・ホテル企業は一社もないまま(沖縄市調査)、国が二〇〇二年に、県は○六年に着工した。

泡瀬干潟の海草藻類は一三九種を数え、新種や貴重種が多い。海草は沖縄産一四種中一三種が分布する。

貝類は五〇〇種(生貝で三〇〇種)が確認され、続々と新種・新記録種が見いだされている。

渡り鳥には、東北アジアとオーストラリアを結ぶルートにあり、重要な中継地・越冬地である。

シギ、チドリ類などは、ラムサール条約登録湿地の漫湖(まんこ、那覇市)よりも飛来数が多い。

海草藻場に囲まれてサンゴが群生する類例のない場所もあり、泡瀬は世界的に貴重な生態系を誇る海である。

だが、二〇〇〇年に行われた環境アセスメントでは、貝類は二三種しか記載されず、海草は新種・新記録種をすべて見落とした。

埋立てられる海域の海草は、大型種の群落だけは移植することになったが、その移植実験もみな失敗している。

生物調査も保全策も全く実体のないまま、工事が強行されている。

○八年春には、ついに絶滅危惧種トカゲハゼの繁殖期にも工事強行に転じた。

日本生態学会、日本ベントス学会、日本蜘蛛学会、日本科学者会議、沖縄生物学会などの学会、日弁連、沖縄弁護士会、日本自然保護協会、日本野鳥の会、WWFジャパンなどの団体、ラムサール条約事務局長やオーストラリア環境遺産大臣などが、埋立中止を求める決議や意見書・要請書を公表した。

しかし、こうした専門家の見解は全く反映されないのである。

これは、「基地と引替えの振興策」という背景なしには理解できない。泡瀬の場合、直接に基地を建設するものではないが、在沖米軍基地再編が持ち上がった時期に計画が急進行した。

沖縄市と県に、埋立事業への公金支出差し止めを求める「自然の権利」訴訟が提起された。

○六年の沖縄市長選挙では、開発推進派に代わって環境保全に熱心な市政が誕生した。世論調査は埋立反対が多数だ。

東門美津子市長は、○七年末になって、着工済の一期工事は追認しつつ計画を見直し、二期工事は困難との見解を表明した。

これにより、公有水面埋立ての根拠となる事業の基本計画は崩壊した。

事業の前提を失ったまま、国・県はかたくなに埋立てを進めている。

一連の動きの中で、特筆すべきは、○一年に地元に発足した「泡瀬干潟を守る連絡会」の活動である。

小さな市民有志の会として発足したが、住民投票条例制定の運動を皮切りに、海草藻類やサンゴなどの調査、工事の監視、事業者の資料の収集などを行って自ら科学的なデータを蓄積し、事業全休にわたって問題点を指摘し対案を示して国内外に発信するほどの力をつけた。

その成果は、市民向けの講座・体験ツアーや修学旅行の案内、学校での講演などで社会に普及している。

「松くい虫」と沖縄

沖縄の県木リュキュウマツが、「松くい虫」の深刻な被害を受けている。

正確には材線虫(ざいせんちゅう)病という病害で、主に夏から秋に大木があっという間に枯れて、全身の緑葉が真っ赤に変色する。

城跡などの文化財、景勝地の山、街路樹にも松枯れが目立ち、激害林では年にマツの二、三割が枯死することもある。

材線虫病の原因マツノザイセンチュウは、体長一ミリもない線虫である。

この線虫は、マツノマダラカミキリという昆虫の体に付いて運ばれる。

健全なマツの幹枝に侵入すると、わずか数ヵ月で、根から葉へ水を上げるしくみを壊す。

発病した木は、全身の枝葉がしおれて枯死する。

マツノザイセンチュウは北米原産で、日本にはいなかった。

米国から持込まれたマツノザイセンチュウが、たまたまアジアやヨーロッパ産のマツ類に対して、強い病原性を持っていたのである。

それが日本在来のマツノマダラカミキリに偶然うまく乗込み、枯死木から生きたマツの木に次々感染してしまったのだ。

典型的な新興感染症の出現である。

材線虫病は一九〇五年、長崎市に初めて発生し、その後、佐世保、福岡、兵庫などでも発生している。

米国からの船荷の梱包に使われていた松材に入っていたカミキリが脱出したものと推測される。

長崎市だけは徹底した枯死木の駆除で被害を撲滅した。他は被害が拡大し、流行に転じた。

当時、軍港など基地の周りの山林は立入りが制限されていたから、流行病の防除も難しかったとされる。

アジア太平洋戦争が進むにつれて、山林は全国的に荒廃し、マツ材線虫病が西日本で大流行していくのである。

もはや撲滅はできず、いま岩手県以南の全県に拡がっている。

材線虫病は、沖縄には一九七三年に初めて侵入した。復帰直後、インフラ整備の公共事業が急激に進められた。

本土のゼネコンが、ダムからの導水管工事で材線虫病被害材を違法に持ち込み、ここからカミキリが広がったのである。

また、道路拡張工事の現場でも被害材が使用された。

県当局は直ちに初期防除にかかったが、被害地は北部訓練場、キャンプ・シュワブ、嘉手納基地・弾薬庫に接していた。

米軍用地内に権限は及ばない。

結局、特に松林の多い嘉手納弾薬庫内で被害が本格化して初期防除は破綻、材線虫病は沖縄島に定着してしまった。

材線虫病は世界屈指の森林病害だが、最初の被害国である日本への侵入と流行は、このように戦争と開発に深く結びついている。

沖縄島では、沖縄戦で焦土となったこともあって病害が侵入しなかっだのに、軍事基地と歪んだ公共事業ゆえに、みすみす本土の二の舞を演じたのである。

被害対策に、沖縄県は年四億円あまりの財政支出(二〇〇六年)をしているが、これでも沖縄島全体の被害を抑えるには不足だ。

これほどの予算を永遠に支出できるわけもない。

今、有効な対策をとってもリュウキュウマツは身近な樹木ではなくなり、県民と松との昔からの関係は、もはや元に戻らない。

石垣島・西表島に行くと、例えば川平湾に行く県道沿いなどで、材線虫病が侵入していない地域の松林や松並木がどれほど美しいか、知ることができる。

分断されるやんばるの森

・森を寸断する林道

林業は本来、環境破壊をもたらす産業ではなく、適切な林業経営は、木材を生産しながら国土を守り、森の質をも高めることができる。

地域の自然を守るには農山村の維持が不可欠であるが、林業は重要な地場産業でもある。

そのさい、木材生産を行うにしても、森林を保護・回復させるような管理のためにも、人間が森林に関与するためには適当な密度で林道を通すことは必要なことである。

沖縄の場合、やんばるの森は最近まで全域で林業が行われてきた生産の森であったから、北海道や本土奥地の原生林(に近い森)にスーパー林道を通すのとは意味が違い、ある程度の林道整備は過去には一定の根拠を持っていたともいえる。 |

やんばるの森を分断する奥与那林道の工事(撮影/平良克之)

|

しかし現在の沖縄で、木材や紙などの需要の多くを、やんばるの林業生産で賄えるなどあり得ない。

むしろやんばるの森は、固有種などの貴重な生物資源を持つ生態系そのものを保護する管理が、人間にとっても最大の利益をもたらす方法であり、現に差し迫った課題である。

それを損ねない範囲で、質のよい観光や林業生産を営むことが期待される。

森林管理の目的が、木材生産から生態系保護へ移行している以上、建設そのものが森林の質を損ねる林道の開設計画は抜本的な修正が必要である。

やんばるの森深くを縦貫し、多くの河川の源頭部をも傷つけた広域基幹林道大国(おおくに)線・奥与那(おくよな)線がもたらした森林生態系の深刻な劣化を、森林関係者は率直に認める必要がある。

現状の林道は、林業生産に貢献するよりも、森を寸断し、多数の観光客のマイカーの進入、廃棄物の投棄、野犬・野ネコの進入路となるなど、固有の生物種を絶滅させかねない存在になっている。

道路新設も、既存の路網の管理も、抜本的に見直すべきだろう。

・沖縄にとっていつまでもダムは善か

沖縄の建物には、平屋や一階建てでも必ず大きな貯水タンクが付いている。

水資源に乏しく断水が頻発した時代の記憶がそうさせている。

沖縄島では九四年以来、給水が絶たれたことはないが、それは北部の河川に次々とダムを建設して来たからにほかならない。

給水はすでに十分安定しているが、なおも大型の大保ダムなどの工事が進み、新たな建設計画も続いている。

人口が密集する沖縄島では、水資源確保は最重要課題だった。だからといって、このままでは河川や河畔林の原生態系がやんばるからなくなってしまうほどのダム建設が必要なのだろうか。

そもそも米軍基地での膨大な水使用は受忍しがたい。加えて年間五〇〇万人以上の観光客の水利用が大きな問題である。

快適な観光ホテルの生活は、家庭の一〇倍もの水を使うとも言われる。

沖縄の自然を観光してもらうのに、その自然を破壊するのは矛盾であり、観光産業のあり方が問われる。

また、家庭や企業の節水や雨水・中水使用も進んでいない。

水資源に乏しい福岡市などの努力を見習うべきではないか。

・公共事業の思想の転換を

こうしてみると、林道やダムを造り続けるよりも、森林の再生・保護や、節水型社会の構築に公共事業を振り向けた方が、沖縄の生活や産業にも自然環境にも、ともに有効であることは疑いない。

しかし、そうした事業は一つひとつが小規模で、人手と時間がかかる。

地元に良質の雇用を生み出すが、大手ゼネコンが受注し、大型の重機を稼働させるのには向いていない事業だ。

林道やダムは、生活や地域の産業に必要なために「やむを得ない自然破壊」であるように言われてきたが、その論拠はもはや失われ、土建業依存の政策と言うほかない。

私たちが生きている間にも地球温暖化による環境の激変が起こると予測されている今、持続可能な社会・産業をつくることは、遠い先の目標ではなく目前に迫った課題である。

とくに、地域のかけがえのない自然環境が深く傷つけられている沖縄でこそ、公共事業のあり方を抜本的に転換するチャンスがある。

私たちは、本当はそこに目を向けるべきなのに、もっと理不尽な基地問題や「振興策」への対応に忙殺されている。

・公共事業の思想の転換を

小浜島を舞台にしたテレビドラマ「ちゅらさん」のヒットや、「離島ブーム」の中で、いま沖縄県では、沖縄島以外の島々、特に八重山諸島が注目されている。

石垣島、西表島では、ホテルや住宅の建造が相次いでいる。

小さな島や隔絶した部落にも、定期の船便が伸び、観光客が押し寄せている。

無理もないことだ。いまや沖縄島では、開発と都市化で、琉球文化の原風景は容易に見いだせない。

しかし、離島にはいくらか残されている。しかも宮古・石垣・与那国へはジェット旅客機が飛び、その結果、例えば西表島は、那覇や石垣から日帰りで観光でき、東京からの日帰り出張さえ可能なのだ。

本土から沖縄に遊びに来るならば、あと少しの手間と費用で離島に足をのばす価値はありそうだ。

同じ理由で、別荘や老後の悠々自適の暮らしの場を求めて来る人もいる。

人が増えれば、建設や輸送など離島の産業・経済も潤う。

しかしその代償も大きい。西表島を例に取ってみよう。

那覇−石垣の航空便の増便、石垣−西表の高速船の増便と旅客埠頭の整備、エコツーリズムや奥地の集落観光などのルート整備が進んでいる。

西表島唯一の幹線道路は、山を削り海、川を埋めて、街路樹と歩道つきの二車線道路に拡幅中だ。

新石垣空港の建設も始まっている。こうして、交通や観光の利便は飛躍的に高まっている。

だがその結果、カエルのツボカビのような病原生物など、元々の生態系を侵す外来生物が島に持ち込まれ、それが観光客や業者に付いて奥地にまで一気に運び込まれる恐れもまた、飛躍的に高まっている。

定住者が澂増し、多数の宿泊客や日帰り客も入り続ければ、地域の環境に持続的に負荷を与える。

水の需要増、廃棄物、交通量の増大、電気・水道・道路などのインフラの追加整備などが、島全体に影響を与えるのである。

すでに船浦のピナイサーラの滝の周辺では、カヌーによるエコツーリズムの流行で、船着き場から滝までの森の土が踏み固められ、森林の環境悪化が現実化してきた。

また集落観光では、陸路がなく静寂に満ちていた古い部落の風情は大きく変っている。

これらは西表ならではの人気ツアーだが、このままでは観光の発展そのものが観光資源を破壊する道に進む危険信号にも見える。

さらにもう、取返しのつかない事例も出てしまっている。

西表島の浦内川は、琉球列島最大の河川で、その上中流部は国立公園に属する。

流域には現在では集落がなく、尾根から河畔に至るまでほぼ全域で原生の自然が維持されている。

下流域には県道の浦内橋が架かり、橋詰に観光船の桟橋、物販店、展望台などがあるが、その開発の程度は限定的・局所的だ。

浦内橋からの眺望は、西表烏を代表する自然景観として、人々の心をとらえてきた。

洲内橋の下流は国立公園外であるが、生態系の貴重さは上流に劣らない。

河口近くの浦内部落は戸数が少なく、生活廃水も自然の浄化力の範囲内にあった。

周辺の農地・牧場・伝統工芸の作業場なども同様だ。

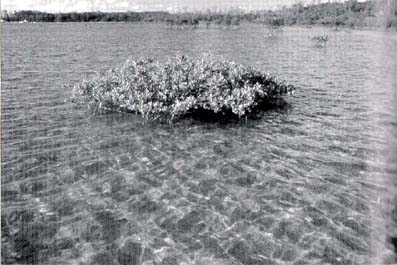

広大なマングローブと干潟をへて、浦内川はトドマリ浜にそそぐ。

サンゴ礁を欠いて外洋と直結している砂浜だ。 |

澄んだ水にマングローブが浮かび、

魚影も濃い浦内川河口(撮影/筆者)

|

これは琉球列島南部では他に例を見ないものであり、トドマリハマグリなど貴重な珍しい生物が生息している。

結果として、浦内川に生息する魚類や底生生物は、種数や個体数が群を抜いて豊かであり、住民や入域者も大事にしてきた。

このように、原生的な自然が奇蹟的に捐なわれていない浦内川の河口に、島の人口の半数にも匹敵する宿泊客を収容できるホテルとリゾート施設の建設が計画された。

浦内川の河口部に大きなホテルが建設されれば、どれほど良心的に操業しようとも、多数の人が宿泊して流域に入るのだから、元々の生物相が直接撹乱されたり、ゴミや排水により環境が劣化することが当然に懸念された。

浦内川河口部は、環境省が「日本の重要湿地五〇〇」に指定している。

ホテル開発には、日本生態学会、日本魚類学会などの学会や自然保護団体が意見書や要望書を発表した。

しかし、現行法では規制できず、ホテル会社も専門団体の提言を聞き入れなかった。

ホテルの開業後、建物前面の海岸林が波浪と暴風で激しく侵食され、トドマリハマグリも激減している。

これらの現象とホテルの存在の因果関係は証明できないし、ホテル側に対策を強制する法令もない。

研究者や住民は、さらなる大異変を恐れながら、浦内川を見続けている。

4 破壊から再生へ top

「国策」による自然破壊

亜熱帯で雨も多いという世界でも珍しい気候と、大陸から生物が入り込んだ後で孤島となって長い時間をへたという歴史から、沖縄の自然は、多くの固有種を含む、極めて多様で豊かな生物相が特徴だ。

最大瞬間風速七〇メートルにも達する台風の直撃にも、森林は揺るがない(二五七ページの写真は台風来襲直後)。

真冬にも、雪は降らず、サトウキビの穂が白く光り、ヒカンザクラが咲く。

生物学の高度な知識がなくても、沖縄の四季を通じて、生命力あふれる風景を感じ取ることができる。

この自然を基盤に、訪れる人の心を癒す、独自の穏やかな文化が花開いたのである。

しかし、本書を通じて明らかにされているように、沖縄のたどった歴史は苛酷なものであった。

復帰して三〇余年がたった今、那覇の街に島の暮らしの貧しさ、不便さは感じられない。離島や奥地にも道路や空路・海路が延び、渇水に悩む島も少なくなった。

それを実現したのは、復帰後の集中的な公共事業である。地上戦で破壊され、米軍支配下でも極端に軽視された社会資本が整備されること自体は、ぜひ必要なことであった。

しかし、実施された少なくない事業が、沖縄の自然環境を傷つけたことも確かだ。

少なくとも近年計画・実施されている大規模開発事業の多くは、必然性・合理性、環境保全策に著しい欠陥がある。

そこに軍事基地の建設・維持と、世論誘導の道具としての「経済振興」という、国策の歪みを見ないわけにはいかない。

不適当な立地で合理性のない計画をもった事業が進行しうるのは、環境法令にも反した手続きが横行しているからである。

歯止めのない基地再編や大規模開発は自然と共存する道を閉ざし、地域経済や自治体財政を損ねている。

辺野古のように、軍部隊が機器を設置して調査を行い、それを環境アセスメントに盛り込めと国が求めるような事態が容認されるなら、国際的にも劣った日本の環境行政は、さらに後退させられよう。

しかも沖縄の軍事基地を、米国はその世界戦略の前進基地と位置づけているのであって、米軍は沖縄から世界に出撃はするが、日本の国土防衛やアジア地域の安定に貢献する存在ではない。

では一体何の利益があって、沖縄から自然を奪うのか。

いま出来ること

しかし八方ふさがりにも見える状況の中で、大きな変化の芽もある。

第一に、沖縄の人々が島の自然を愛している。基幹的な地場産業を欠き、低賃金・高失業率に苦しむ社会矛盾や、現実に進む環境破壊の問題の深さに、八重山出身のグループBEGINが歌うように「どうすればいいのかわからない」「だけど誰より」この自然を愛し、守り取り戻そうとする強い思いがある。

第二に、本土や外国から来た人々は、沖縄の自然のすばらしさと開発や軍隊のあり方の異常さとを肌で感じ、考え語ることができる。

崩壊しつつある楽園ともいうべき沖縄の自然の惨状は、私たちにまだ残されたものを守り、それを基盤にした社会を築いていこうという強い意思をも呼び起こさずにはおかないだろう。

沖縄の人々と本土や外国の人々が手を携えて進む芽は伸びつつある。

観光コースでない沖縄をたどるとは、人の知らない珍しい場所に行くことではないようだ。

観光客も住民も問われているのだ。

今ある沖縄の自然・文化をただ消費するだけなのか、沖縄にふれることを通じて私たちの社会のあり方を考え、持続可能な地域・社会をつくろうと歩み始めるのか。

「癒しの島」の風景は、よく見ると、そのような鋭い問いを秘めてもいる。

その問いに向き合うことができたら、それは何とすばらしい旅であろうか。

top

****************************************

|