|

****************************************

Home

観光コースでない沖縄――戦跡/基地/産業/自然/先島

(第四版 高文研 2008年刊)

1 グラビア top

2 まえがきと執筆者 top

沖縄は、日本で唯一、全県が亜熱帯の地である。

サンゴ礁のリーフに砕ける白い波は、私たちをはるかな原郷へとさそう。

沖縄が国内最高の観光地であることを否定するものは、だれもいない。

その海を、その風光を、もっともっとたくさんの人に賞味してほしいと思う。

*

だが半面、沖縄はもう一つの顔をもつ。

それはたとえば、沖縄島中・南部のキビ畑のはずれに黒ぐろと口をあけている洞窟であり、国道58号線ぞいに切れ目なくつづく米軍基地のフェンスである。

沖縄は先の戦争で、国内で唯一、地上戦の戦場となり、いままた在日米軍基地(専用施設)のおよそ七五%が、この小さな島々に集中する。

*

そうした沖縄のもう一つの顔を知ってもらおうと、私たちはこの本をつくった。

地図の上で、できれば実地に、本書で案内するコースをたどってほしい。

やがて、現代史の深い裂け目から聞こえてくる叫びが風のように耳をかすめ、一見平穏な現実の真下を縦横にはしっている不気味な亀裂が見えてくるだろう。

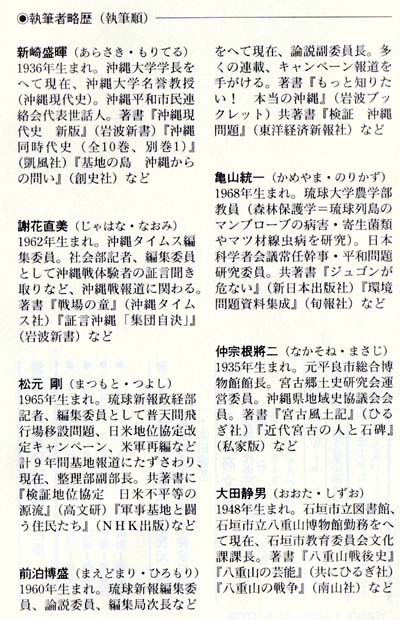

本書の筆者は七名、いずれも沖縄に住み、それぞれの課題にとりくんでいる。 |

|

3 本書『観光コースでない沖縄』の“履歴”について 高文研・梅田正己 top

本書の初版を発行したのは一九八二年、今からちょうど四半世紀前になる。

その間、本書は二回の改訂を行い、今回が三回目、それも殆どの筆者を交代しての全面改訂となった。

この二五年の間に三回も改訂したということは、沖縄をめぐる状況がそれほど変り続けたということだ。

その変化を確かめる一つの手がかりとして、本書がどのような経過をたどったかについて述べることを、初版に付した「編集者あとがき」の転載を含めてお恕(ゆる)しいただきたい。

*

そもそものきっかけは、本書第一章の筆者である沖縄現代史の研究者、新崎盛暉・沖縄大学理事長(前学長)と私との出会いにあった。

一九六四年、当時ある出版社で高校生向けの月刊紙を編集していた私が新崎さんに原稿執筆を依頼したのである。

新崎さんは東京都庁に勤務しながら、故中野好夫氏の主宰する「沖縄資料センター」で沖縄の関連資料を収集し、沖縄の動向を追っていた。

いわゆる沖縄問題が広く関心を呼ぶ前のことであり、私たちはまだ共に二〇代だった。

やがて、日米両政府によって沖縄の施政権返還が決まる。

「平和憲法下への復帰」を期待したのに米軍基地や核疑惑をそのままにしてのこの「返還」に対しては、抗議・反対運動が激しく燃え上ったが、一九七二年五月、沖縄は日本に復帰した。

その二年後、新崎さんは父祖の地である沖縄に帰り、沖縄大学に勤務することになる。

沖縄大学は沖縄に創立された最初の私立大学であるが、復帰に際しては文部省(当時)の大学設置基準を満たしていないとして“存続”の危機に立たされた。

教授たちが上京、文部省前に座り込むなどしてやっと存続をかちとったものの、経営的にはどん底の状態にあった。

新崎さんは教壇に立つと同時に、大学経営にも奮闘することになる。

一方、私は、前記の月刊紙が会社の都合で廃刊とされたため、同志と二人で新たに高校生文化研究会(のちに高文研と改称)を設立、月刊誌『考える高校生』(のちに『ジューパンス』と改題)を発行することになる。

偶然だが、沖縄復帰と同じ一九七二年のことである。

五年後の七七年、雑誌が軌道に乗ったので、私は沖縄の高校と高校生を取材するためはじめて沖縄を訪れた。

そのとき、新崎さんと再会、旧交をあたためた。

以下、初版に付した「編集者あとがき」を引用する。

《さらに三年たった八〇年の秋、今度は東京で新崎氏に会った。

新崎氏は沖縄大学の副学長に選出され、大学の経営に苦慮されているとのことであった。

そこで、学生募集の広告を私たちの小雑誌に出犒したいという申し出があり、それで会ったのである。

用件をすませて、夜、懇談しているうちに、どちらからともかく、沖縄でセミナーを開こう、という話になった。

三年前、沖縄の高校を取材し、沖縄の教育の現状にふれてから、私は沖縄の先生たちに向けて、沖縄の先生たちが米軍の占領支配下で復帰運動にエネルギーを割かざるを得なかった間に、本土で積重ねられた教育実践の成果を伝える講演会のようなものを開いてみたいという希望を、ひそかに抱いていた。

一方、沖縄大学の方も、「地域に根ざし、地域と共に生きる、開かれた大学」をモットーに土曜教養講座や移動市民大学などを開催してきていた。

小さな大学と、これまたゴマメのような小さな出版社だから、話が決まるのは早い。

こうして翌八一年七月下旬、那覇で第一回の「沖縄セミナー」(子供と青年の人格形成を考える教育実践セミナー)を開くことができた。

四日間の日程で、幸い参加者にも好評であった。

翌八二年、せっかく始めたのだから、少なくとも三年は続けようということになり、同じく七月下旬、第二回目のセミナーを開催した。

今回は「沖縄で学び、沖縄を学ぶ・82教育実践セミナー」と名づけた。

せっかくやるのだから、本土からも参加者を募ろうということになり、そのため最終日の三日目に、バスを使っての基地・戦跡のフィールドワークを設定したのである。

本土からの参加は、おもに私たちの月刊誌を通じて呼びかけたが、はたしてどのくらいの参加者かおるのか、私たちは不安であった。

最悪の場合は、沖縄大学のマイクロバスで回ろう、と覚悟を決めていたのである。

ところが、ふたをあけてみると、本土からの参加者は、北海道からも含め四四名に達した。しかも意外なことに、基地・戦跡フィールドワークに対して沖縄現地からの参加者の中にも、参加希望が多かったのである。

こうして、当初一台の予定だったバスは、急遽二台になった。講師も、それぞれのバスに基地・戦跡一名ずつ、計四名となった。

参加者一二〇名、バス二台をつらね、一日で沖縄本土の中部から南部を駆けぬけるというきついスケジュールであったが、この基地・戦跡フィールドワークは、参加者に強い衝撃を与えた。

私自身は、五年前、沖縄へ取材に来たとき、高校の先生お二人に案内されて、同じ中部から南部を歩いていた。ガラビ壕の入口も見ていた。

しかし今回、講師にみちびかれてその洞窟の奥深く入り込み、全員が明かりを消して数分間、地下水のしたたる漆黒の闇の中にたたずんでいると、ある名伏しがたい思いが全身をしめつけてくるのだった。

夕暮れ、那覇へ戻り、そのあと新崎氏のほかに南部戦跡を案内していただいた大城将保(まさやす)、真栄里泰山(まえざとたいざん)氏らと、沖縄産オリオン・ビールで疲れをいやしながら総括を行なった。

そこで、この本の企画の話が出たのである。

沖縄にはいま、年間二〇〇万人近い観光客が訪れる。

しかし、その人々が観光バスで案内されていくのは、魔文仁(まぶに)の丘であり、詣でるのは、そこに建てられている各県ごとの出身兵士の霊をまつる慰霊の片であり、また牛島司令官をまつった黎明の塔である。

この“観光コース”からは、沖縄戦の最大の犠牲者だった沖縄住民が、ものの見事に切り落とされている。

摩文仁の丘の下には、沖縄県立平和祈念資料館が建っている。

私たちの戦跡調査でも、参加者が最も重い衝撃を受けたのが、そこで読んだ沖縄戦生存者の証言だった。

しかし、観光バスは、この資料館を黙殺する。

大城、真栄里の両氏は、いずれも沖縄戦の真実を明らかにするために、生存者の証言を聞きとり、戦跡を発掘・調査し、その保全に力を尽くしている人たちである。

両氏は、観光化の大波に葬られつつある戦跡の現状を、憤りを押しころした声で語った。

ではせめて、私たちは、観光用でない沖縄の素顔を一人でも多くの人に知ってもらうために、一冊の本をつくろう。『観光コースでない沖縄』は、こうして生まれた。 (後略)(一九八三・四・五)》 |

以上のような経緯から本書は生まれた。以来、冒頭に述べたように四半世紀がたつ。この間に沖縄は大きく変った。

この「あとがき」文中で沖縄への観光客は二〇〇万人と書いているが、二〇〇七年の観光客数は五八九万人、約三倍に増えている。

また、摩文仁の丘の下に建つ平和祈念資料館と書いているが、新しい資料館はやや離れて、丘から見れば「平和の礎」の向こうに建っている。

さて、書物も改訂を重ねると、それなりの“履歴”ができる。本書の場合は次のようになる。

■一九八三年5月−初版発行(一九八八年2月まで11刷)

■一九八九年5月−新版発行(一九九六年10月まで13刷)

■一九九七年8月−第3版発行(二〇〇六年5月まで9刷)

■二〇〇八年6月−第4版発行(二〇〇八年6月)

三度の改訂を重ねることになったのは、それぞれに大きな状況の変化があったからである。

まず最初の改訂版〈新版〉を出したのは、第二次大戦後半世紀近く世界を覆ってきた米ソ対決の「冷戦」が終りに近づいたことが明らかになったからだし、第3版を出しだのは、九五年九月に引起された米兵三人による少女暴行事件が引き金となって“第二の島ぐるみ闘争”が巻起ったからである。

それからちょうど一〇年、沖縄本島北部の辺野古・大浦湾での海兵隊航空基地と軍港の建設をはじめ、自衛隊をも組込んでの「米軍再編」が着々と進行し、一方、日本政府(文部科学省)が教科書検定で沖縄戦の極限の悲劇「集団自決」の真実を抹消しようとしたことはまだ記憶に新しい。

こうしたことがあって、三回目の改訂を行い、ここに第4版が誕生した。

「誕生」と書いたのは、今回の第4版は、初版−第3版の基本骨格は受継ぎながら、筆者は大きく交代したからである。

今回は七名の筆筆による共同執筆であるが、このうちこれまでの筆者で残っているのは、一章の新崎盛暉氏と六章の仲宗根将二氏の二名だけ、あとの五名は、「執筆者は沖縄在往」という原則を守って新たにご登場いただいた方々である。

当然、若返っている。

筆者が替われば、問題に対する光の当て方も叙述も変ってくる。

既刊の本を持っておられる方も、本書を手にしていただければ、これまでの知識に加え、沖縄への認識をいっそう深めていただけるのではないかと思う。

最後に、本書が果たした歴史的役割(?)について述べておきたい。

沖縄大学と高文研が共催したセミナーは、八三年の第三回からは、基地・戦跡フィールドワークそのものが目的となった(九〇年まで通算一〇回開催)。

そのコースは、本書の構成がそうであるように、戦跡と基地を同じ比重でとらえ、かつ統一的に見る、というものだった。

それまでは沖縄でも、沖縄戦については研究者や教師を中心に取組み、基地については労組や住民運動が主体となって反対運動に取組むという構図になっていた。

つまり、運動の面でも意識の面でも、沖縄戦と基地問題は別々になっていた。

それに対し私たちのセミナーで設定されたフィールドワークのコースは、沖縄戦と基地問題を歴史的に連続したものととらえて構成されていた。

そしてその最適のガイドブックが、この『観光コースでない沖縄』となったわけである。

このように、今では当たり前となった基地・戦跡フィールドワークのコースは、沖縄大学・高文研のセミナーで練上げられ、本書によって定着したといえる。

*

以上のような。履歴”を持ち、今回は選手交代で新しい筆者、新しい編集担当者(山本邦彦)によって作られたこの第4版が、とくに若い人たちを含め、多くの新しい読者と出会えることを心から願っています。 (二〇〇八・四・二五)

top

****************************************

|